有給職志工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃淑青寫的 課堂外的媽媽經:「粉紅豬」老師的教學日誌 和陳若璋的 大學諮商中心的新變化和新挑戰:其架構與因應校園性侵、暴力、自殺議題都 可以從中找到所需的評價。

另外網站證嚴上人衲履足跡2010年夏之卷 - Google 圖書結果也說明:... 志工要尊重其工作,不能以志工不支薪而同仁是有給職就諸事交辦,使人難以負荷。「對於志工,我我反而更為嚴格要求,因為每一位志工都是我的弟子,讓當地志工或同仁承擔 ...

這兩本書分別來自時報出版 和五南所出版 。

國立暨南國際大學 東南亞學系 龔宜君所指導 羅少宏的 適才適所:公部門東南亞新住民女性的階層化勞動分工 (2019),提出有給職志工關鍵因素是什麼,來自於東南亞新住民女性、階層化勞動分工、職場關係、職業階層流動。

而第二篇論文輔仁大學 社會工作學系碩士班 羅秀華所指導 劉麗茹的 我與精障者家屬組織的生命交會 (2019),提出因為有 精障者家屬團體的重點而找出了 有給職志工的解答。

最後網站解說志工 - 政府研究資訊系統GRB則補充:關鍵字:解說志工; 活動涉入; 地方依附; 工作滿足; 結構方程模式 ... 針對這些社教機構負責解說導覽之承辦或管理人員、有給職解說人員、無給職解說志工,同時徵詢相關 ...

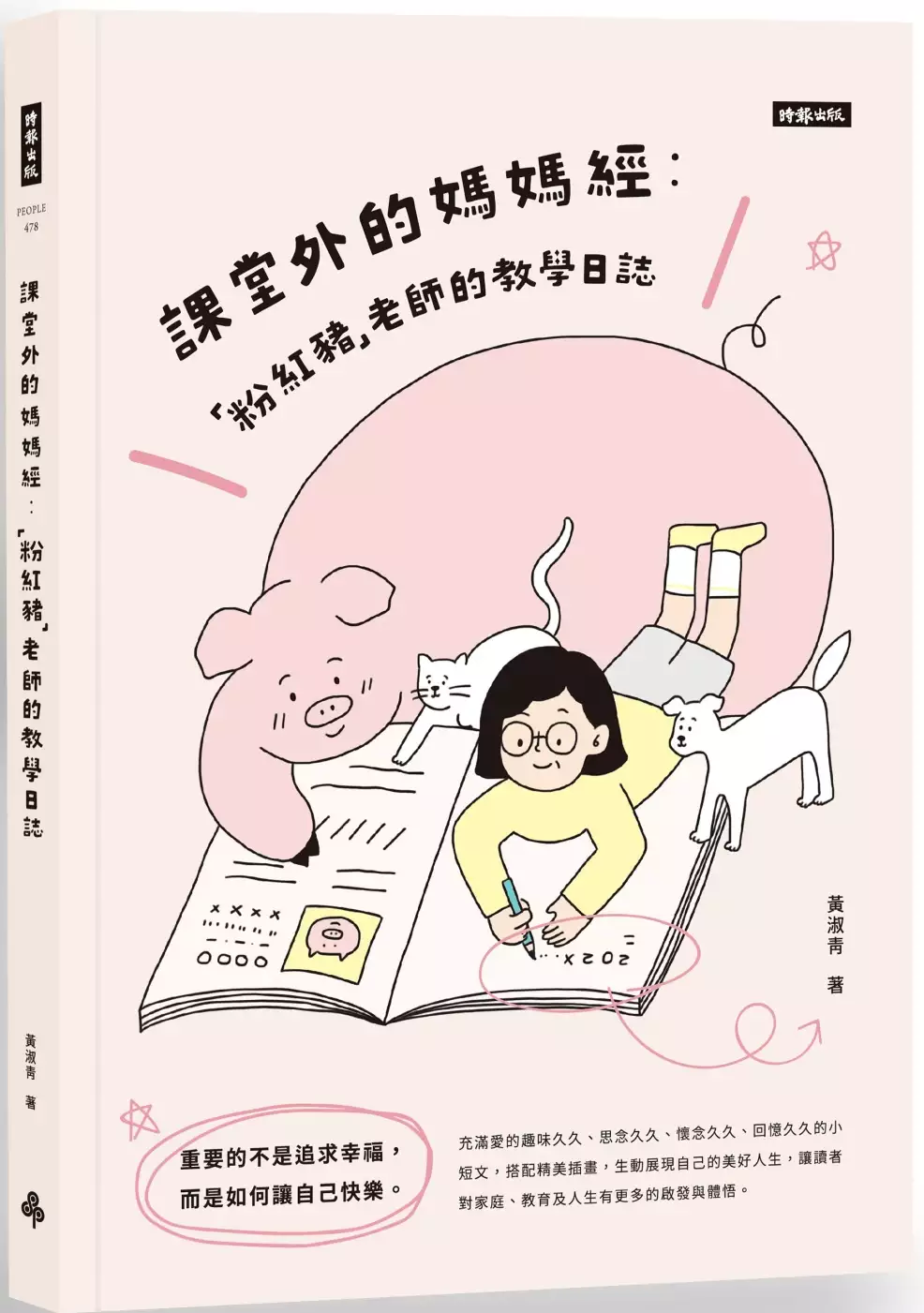

課堂外的媽媽經:「粉紅豬」老師的教學日誌

為了解決有給職志工 的問題,作者黃淑青 這樣論述:

重要的不是追求幸福,而是如何讓自己快樂。 我們可以一直活在過去,也可以往前邁進,掌控權在自己的手上, 與其抱怨種種,不如花些心思欣賞美好的一面或接受那不完美之處。 「您可以再靠近一點!」 「您是我高中同學嗎?我是您高中老師、小學老師或大專老師。我不是在廣告保養品,而是想讓您對我的『人生拼圖』有多一分的了解。」 本書作者黃淑青,人生非常精彩且特殊,曾經任教高職、國小教師,退休後更繼續服務於大專院校,成為教育部部定講師,雖然很跳TONE,但總是離不開教學場域。 回首六十幾年的歲月,她有幾大堅持:教師退休前,毅然決然投入挑燈夜戰、埋首書堆的研究所課程,更取得「日本草

月流一級師範理事」插花證照,啟動自己的另一項志業;儘管世界之輪轉動,但對生命的熱力永遠不變,堅持自我提升的「活水充實的人生」。 堅持「清如柔水的人生」,希望自己能如柔水般輕柔圓融,適應各種不同的環境,卻又不改變自己清澈正義的本質。堅持「分享服務的人生」,用專業服務人群,為了幫助弱勢族群的孩子養成閱讀習慣,投身於「心苗讀書會」,或是到醫院擔任故事志工。由於擁有前述的這些特質,而形塑作者「自信領袖的人生」,主動結合學校行政、教師同儕與家長一起推動閱讀活動,並參加創意教學教案設計比賽,成為校園推動深耕閱讀的推手;也引領學校的教師會組織,充實教師知能與提升教育專業。 「粉紅豬」老師黃淑青,追求

的不是幸福,而是如何讓自己快樂。多篇趣味久久、思念久久、懷念久久、回憶久久的小短文,搭配精美可愛的插畫,生動展現自己的美好人生,希望可以分享給讀者,讓讀者對家庭、教育及人生有更多的啟發與體悟。包含溫馨的家庭生活,與兒女、丈夫、家人之間的相處;如何教育子女、學生,和對教育的看法;許多讓人會心一笑的小故事和人生哲理,分享自己收藏的珍貴記憶及人生故事,以及面臨的不容易與過不去。希望藉由這些人生拼圖,讓讀者可以更靠近而了解完整的「粉紅豬」!

適才適所:公部門東南亞新住民女性的階層化勞動分工

為了解決有給職志工 的問題,作者羅少宏 這樣論述:

本文為描述東南亞裔新住民女性任職於臺灣公部門職場所產生的階層化勞動分工現象之研究,藉以深度訪談12名越南裔及印尼裔現任職於臺灣內政部移民署分別擔任志工通譯、司法通譯及移民官職位為主要對象,了解來自東南亞的新住民女性任職於公部門的原因、過程、職務階層分工、職場關係與職業階層流動。 本文能具體描述東南亞裔新住民女性任職移民署之現況、其入職動機及優勢條件,並藉由擔任志工通譯、司法通譯及移民官,三個不同職位來了解其職務階層化之分工,另以職場中的國族認同、自我認同、性別階層關係及種族與性別偏見來了解其職場關係,最後以職業內部及外部流動來探討職業階層流動情形。 本文試圖呈現來自東南亞

的新住民女性投入公部門之工作場域任職情形,從中了解其勞動分工型態,以及本身具備語言、學歷與專業技能等條件的她們,具備適才適所的條件得以在公部門任職。期望本文能改善以往相關研究及社會大眾對於東南亞裔新住民女性處於次級勞動市場的印象,也盼望此研究能夠作為未來對於在臺新住民就業培力領域相關政策研擬及公部門實務選才作業之參考。

大學諮商中心的新變化和新挑戰:其架構與因應校園性侵、暴力、自殺議題

為了解決有給職志工 的問題,作者陳若璋 這樣論述:

作者過去32年曾任職於臺灣、清華、東華及慈濟大學,為專任之臨床與諮商心理學教授;其中有15年擔任清華、東華大學諮商中心主任。 作者在30年前,首先注意到臺灣婚暴對婦女、社會的傷害,後帶領婦女團體建制臺灣家庭暴力防治法及相關程序;又掀起社會大眾對性暴力及兒童性虐待的重視;並成為臺灣推動性侵加害者強制診療制度與運行之先驅者。作者持續對上述議題關注,並進行相關研究,加上諮商中心的工作經驗,因之敏感於島內30年大學文化的急劇變動及學生困擾的改變,過去諮商中心服務的範疇較集中於協助學生在自我與生涯的探索上,現今因網路與社群媒體興起,影響同儕、師生間的互動;亦導致新興議題大幅

增加,如企圖自殺、嚴重精神疾病發作、遭受性侵或暴力的個案們,都在在考驗於諮商中心的助人工作者。 故本書在前半章節中,介紹作者從多年研究與實務經驗中,整理出之諮商中心應有的組織架構,硬體上應有的種種規劃等;中間章節則介紹中心平日應提供之多元服務及作業流程,同時如何與校園各級單位合作與聯結;後半部則描述與回應,現今中心應如何因應新興議題:在自殺、性侵、暴力問題上,如何使用工具評估與預測、何為有效之處理流程、治療策略與技術等等。本書可說是國內第一本針對台灣校園實務及新興議題所量身打造的專書。

我與精障者家屬組織的生命交會

為了解決有給職志工 的問題,作者劉麗茹 這樣論述:

這篇文章是一個五年級家庭主婦──我,在陪伴罹患精神病的妹妹就醫之後,所開啟的意外旅程。本文亦藉此回溯原生家庭的樣貌,還有雙親帶給我的影響,以及家族世居所在遭遇政府拆遷房舍衍生的陳抗初體驗。1994年妹妹發病初期,我懵懂嘗試尋找資源,加入北縣康成為會員,之後被推舉為常務理事,以素人之姿開始學習打理會務、與公部門互動、參與各種會議、協助心橋工作坊設立、協助社工辦理活動等。2000年轉換為有給職的總幹事,持續各項服務推動、歷經新莊工作坊籌設遭逢長達三年的社區居民抗爭,在這場漫長的艱困中,反思整個過程,我曾自問,如果我不是精神病患家屬,將如何看待抗爭事件,因而看見國家對於心理衛生及精神健康教育的忽視

,此也是精神病患社區服務之所以匱乏的原因。在北縣康的工作經驗裡,看見家屬與精神病患普遍性的問題,諸如因為歧視污名之故,不願意曝光、不願意參與和自身權益有關的活動等,幸而近年來,在大家鍥而不捨的努力之下,已經有好的轉變,終於有人願意公開現身呼籲,雖然聲音仍然細碎,但總是好的開始。緣於我自己曾任常務理事,六年後轉為工作人員(總幹事),橫跨此兩種身分,因此也看到無給職的理監事與有給職高層主管,彼此在權力板塊中的挪移,這是很值得討論的現象。而協會為實踐設立初衷,爭取政府各種勞務標案,從事諸如就業輔導、個案管理等服務,我們感受到其間無解的矛盾與衝突。2018年我卸下總幹事職務,戲劇性地轉任菜鳥社工,展開

全新的工作體驗。我與北縣康,彷彿是鑲嵌在一起的生命共同體,在這長達26年工作生涯中,我與協會一起蛻變、成長。

有給職志工的網路口碑排行榜

-

#1.非營利組織志工人力資源管理之研究

現行志工人力需求的統計與規劃招募的人數相差甚遠,與國際運動賽會籌辦 ... 體育志工不同於. 一般的專職或有給職之工作人員,在管理運動休閒組織之人力資源(如招募. 於 etd.lis.nsysu.edu.tw -

#2.志工成立目的及志工招募 - 臺南市永康戶政事務所

響應政府推動志願服務制度,依據志願服務法招募志願工作人員--結合民間力量,擴大戶政服務層面及服務品質/ 本所自89年03月16日成立志願服務隊。 志工招募. 於 yungkang-house.tainan.gov.tw -

#3.證嚴上人衲履足跡2010年夏之卷 - Google 圖書結果

... 志工要尊重其工作,不能以志工不支薪而同仁是有給職就諸事交辦,使人難以負荷。「對於志工,我我反而更為嚴格要求,因為每一位志工都是我的弟子,讓當地志工或同仁承擔 ... 於 books.google.com.tw -

#4.解說志工 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:解說志工; 活動涉入; 地方依附; 工作滿足; 結構方程模式 ... 針對這些社教機構負責解說導覽之承辦或管理人員、有給職解說人員、無給職解說志工,同時徵詢相關 ... 於 www.grb.gov.tw -

#5.桃園市立仁和國民中學學生志願服務學習時數採計要點

桃園區高中高職免試入學超額比序志願服務學習時數採計實施要點。 貳、目的: ... (1)行政志工:學生申請後,分配至各組服務,由相關行政組運用、監督並. 於 cloud.jhjhs.tyc.edu.tw -

#6.志工專區- 自強學務處 - Google Sites

2.以社團進行之服務工作:社團參加或舉辦之非政治、商業、營利或有給酬勞之服務。 3.各社區或公益單位長期或臨時招募之志工. 4.其他經校方認可之公益性服務活動 ... 於 sites.google.com -

#7.補助要點整理平台/志工會議/2021.07.31 - 福留子孫

第四條本平台設執行秘書(以下簡稱執秘)一人,可為有給職,亦可為無給職。其工作內容如下:. 平台各項網路服務之維運。 補助原則或要點取得。 志工工作 ... 於 well-being-ng.net -

#8.如何取得志工證?參與地方各項服務呢?

你想擔任救火志工服務員,到出事的火災現場和消防人員一起救火,就要參加由政府公費訓練你成為這方面的特殊技能,因此和有給職,有薪水可領的救生員,消防員最大不同的 ... 於 www.piscess.idv.tw -

#9.【義工類人員志工】職缺- 2023年1月熱門工作機會

幸福企業徵人【義工類人員志工工作】志工、志工人員、送餐志工、搬餐志工、【馨迦協會】 徵送餐志工、社區訪視人員、社工人員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多 ... 於 www.1111.com.tw -

#10.金門志工招募 - Loesham

最新的徵有給職文化志工職位。被認證的雇主。在台湾及國外找到25.000+ 招聘信息、免費、快速及簡單的。 華山基金會目前已在台 ... 於 loesham.nl -

#11.社工- 做工薪水都很低? 過來人公開「真實薪資」笑了 - religio.pl

「志工人員」找工作職缺-2022年12月|104人力銀行徵有給職文化志工工作,徵有給職文化志工職缺, 6637 個職位. 2015. 11. 24. · 他和其他職訓和人資 ... 於 tw.religio.pl -

#12.志工管理要點 - 大鵬灣國家風景區

(六) 本處可視專長及服勤績效調配勤務或設置幹部,並於活動期間結束後專案表揚。 十二、 附則(一) 志工均為無給職,服勤日得請領服勤津貼,津貼之額度 ... 於 www.dbnsa.gov.tw -

#13.[閒聊] 早哥領機票內幕? - basketballTW - PTT推薦

liaoeddie 01/01 19:36就志工不適合浮出水面,所以找個人幫他露露臉啊. 推. lwswjs 01/01 19:37早哥 ... IbmabRE 01/01 20:35阿真的有給本土獎金嗎? 於 pttyes.com -

#14.「志工人員」找工作職缺-2023年1月 - 104人力銀行

志工 專員. 財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院. 月薪30,000元以上. 彰化縣二林鎮 ... 臺北服務處【松山志工站-志工】(不支薪志工職缺). 財團法人弘道老人福利基金會. 於 www.104.com.tw -

#15.志工手冊好處

志工 服務手冊封面設計素材免费下载(图片编号:5149656)-六。 志工动态-灵隐寺; 学生手册心得体会(精选20篇); 这套工具 ... 於 zm.gourmetbar.eu -

#16.高教工會揭露前教育部長吳清基,退休後堪稱台灣 ... - Facebook

... 部長吳清基及教育部澄清請問:退休後任門神收入逾3000萬是哪門子「志工」? ... 辭去所有與你退休前主管業務有直接關連之有給職以及「名義上」無給職等各項職務! 於 www.facebook.com -

#17.志工人員職缺 - Indeed 台灣

志工 人員職缺現於Indeed.com 招聘:社工,教保員,客戶服務員與更多. 於 tw.indeed.com -

#18.台灣護理學會會員獎學金遴選參考原則:

一、 遴選指標:. (一) 對學會貢獻度,含理監事、委員會委員、志工、有給職之. 任務成員(如審查委員、試務委員等)、連續繳費年資、現. 任或曾任本會職務者等。 於 www.act.e-twna.org.tw -

#19.最新消息- 111學年度「校園志工巡守隊」隊員甄選公告

服務面向 服務項目名稱 服務對象與執行方式 地點 教育 校園安全巡邏(含針孔偵測) 全校. 師生 臺北市大安區和平東路2段134號 教育 協助處理機車管理 學生 臺北市大安區和平東路2段134號 教育 支援校內重大活動或各項慶典 全校. 師生 臺北市大安區和平東路2段134號 於 dsa.ntue.edu.tw -

#20.公開資訊- 永康區圖書館志工招募說明(報名表繳交期間:3/9-3/18)

永康區圖書館志工招募說明 一、報名資格: 本館志工為無給職,年滿18歲且未滿65歲,具主動積極服務奉獻熱誠,有志投入公共服務,並能嚴守值勤規定者, ... 於 www.yongkangcity.gov.tw -

#21.高教工會控教育界最大門神賺3千萬吳清基駁:多為無給職- 生活

... 後仍擔任系統大學總校長、多間私校董事、講座教授以及台塑獨董等,再賺3380萬元;對此,吳清基反駁,許多職位都無給職,願意當教育界永遠的志工。 於 news.ltn.com.tw -

#22.志工訓練

一、志工基礎教育訓練課程:此課程採用數位學習方式,請至臺北e大完成6小時的線上學習,並取得學習時數 ... 志工的報酬方面分為有給制(有支薪)與無給制(沒有支薪)。 於 352570819.vrtec-gg.si -

#23.開一間鼓勵交流的社群咖啡館!Community Cafe經營實戰指南

讓持續十四年的志工活動繼續下去二十八位有給職志工中,許多位從咖啡館開設之初就服務到現在。「總之在這裡很開心,也找到生活的意義」,希望這裡能讓更多人有這樣的感覺 ... 於 books.google.com.tw -

#24.志工、義工有什麼差別他們都不領錢嗎

大家都是志工對不對,你們是不是都沒有領薪水」每次一聽到,我都覺得不太 ... 組織運作,因此,我們不是志工、也不是義工喔,我們都必需各司其職, ... 於 www.happywork.com.tw -

#25.志工招募高雄– 人才招募 - Mosiyt

志工 人員職缺現於Indeed,com 招聘,專案經理,社工,總務人員與更多北市政府非編制人員甄選報名表」或「非公務人員履歷表」二擇 ... 搜索徵有給職文化志工招聘職位。 於 www.kwofalon.co -

#26.基本薪資員工的差別在哪呢? | 義工薪水「志工人員」找工作職缺

志工具「有支薪」(有給制志工,paid volunteer)跟「沒有支薪」(無給制志工,unpaid volunteer)2 種。 很多人以為會去當志工的,一定都是「有錢有 ... 於 tw.strefatiande.pl -

#27.學生志工服務證明

何志偉(1982年5月14日- ),中華民國政治人物,民主進步黨籍立法委員,生於美國,南加大公共行政碩士畢業,2010年主動放棄美國籍,並於陸軍馬祖防衛指揮部轄下服役,曾任 ... 於 584697579.kapitonai.lt -

#28.讀完社會工作後,就是擔任志工嗎? - ColleGo!

讀完社會工作後,就是擔任志工嗎? 這是完全的誤解。社會工作是一門需要學習的專業, ... 能,並且這樣的工作是有給職的。而志工則是個人本於自身的助人信念,願意貢. 於 collego.edu.tw -

#29.高雄市榮民服務處榮欣志工招募訊息 - 國軍退除役官兵輔導委員會

(2) 協助單身獨居年長榮民(遺眷)居家訪視、電話關懷問安、陪伴就醫、環境改善、申請案代收件等服務。 7. 相關福利:辦理志工保險、服務時數證明及交通/誤餐費補助。 8. 於 www.vac.gov.tw -

#30.有給職志工 - Blumenperron

有給職志工 龍門20 品. 傲騰科技. 日本買水波爐. 隱適美微調. 那年花開月正圓70 集. 雙氧水買不到. 蘆洲好吃的餐廳. 於 132869229.blumenperron.ch -

#31.公職人員選舉罷免法」第55 條條文修正草案(2016-10-11)

候選人得聘請不具本法第二十六條及二十七條者,擔任有給職為其助選之人,其員額上限,依下列規定: 一、直轄市長 ... 無給職、志工人數不受此限制。 於 www.lawbank.com.tw -

#32.有車馬費的志工、志工交通費、有給職志工在PTT、社群

有車馬費的志工PTT、社群、論壇上的各式資訊、討論與評價, 提供志工交通費、有給職志工、志工津貼就來汽車零件保養懶人包,有最完整有車馬費的志工體驗分享訊息. 於 car.urinfotw.com -

#33.社會工作人員與志工關係之探討: 以慈濟基金會為例

本研究採質性研究以了解社工與志工之關係,經慈濟基金會同意研究進行後, ... 此時期亦成立台北、台中、屏東分會,並加入有給職的工作人員處理分會的會計、. 於 ah.nccu.edu.tw -

#34.災難救援、安置與重建 - 第 803 頁 - Google 圖書結果

志工 對於組織而言,可說是一大助力,協助組織提供各式直接、間接的服務,減少了許多因為 ... 大多數組織主要責任是給有給職的員工,在運用志工上傾向於暫時性的工作或任務, ... 於 books.google.com.tw -

#35.志工網絡發展模式之研究 - nhuir

運用組織的合法地位、志工招募方式、完整的志願服務計畫、教育訓練的提供、志工證. 照及登記制度、志工 ... 發展企業志工計畫;. (11) 推展失業者參與有給職志願服務;. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#36.嘉義縣居服- 《社工日》我是社工,不是志工!

都做功德當志工耶!」 錯,錯,錯。 我是社工,是有給職。不是志工。 社會工作是助人的工作,範圍相當廣泛,例如在嘉義縣居家服務中心的我們,是透過個案、團體、社區 ... 於 www.cych-love.org.tw -

#37.屏東哪裡可以當志工、志工交通費 - 汽車零件保養懶人包

屏東哪裡可以當志工在PTT/mobile01評價與討論, 提供志工交通費、有給職志工、志工津貼就來汽車零件保養懶人包,有最完整屏東哪裡可以當志工體驗分享訊息. 於 car.reviewiki.com -

#38.退休準備專區 - 教育部樂齡學習網

退休族群面臨退休之後,有的會選擇繼續從事有給職的工作,有的則會選擇到一些場所擔任無給職的志工,像是博物館、美術館或是校園交通的導護志工等。 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#39.員工參與企業志工後的職能轉變與影響因素之研究

服務是志工個人從事非關生物社會的需求. (biosocially determined)(如飲食、睡覺)、非. 社會經濟需求(bioseconomically necessitated). (如有給薪工作、房子、 ... 於 agc.ncue.edu.tw -

#40.新竹縣尖石國中課輔專案 - 課外組

... 課後課業輔導教學品質,陪伴學生成長。 二、本活動時間為一百零八學年,度下學期。活動地點於新竹縣、尖石國中,招募新竹地區大專院校學生擔任有給職之諜輔志工... 於 dsa.site.nthu.edu.tw -

#41.【小辭典】義工和志工| 公益&義工| 人間福報志工

志工 給薪【義工社工與志工】與【兒童志工的經驗】【義工&志工的差別】 ... 志工具「有支薪」(有給2016年3月15日—之前有聽到有些人從事志工相關工作志 ... 於 tw.milanossport.pl -

#42.志工招募辦法 - 中華郵政全球資訊網-訊息中心

由各運用志工郵局視業務需要通知志工到局服務。每次工作時間以1天3至4小時為度。 四、獎勵:. (一) 本公司鼓勵措施: ... 於 www.post.gov.tw -

#43.i-family 服務費用標準 - i-family 家庭教育平台

(三) 參加志工、師資、講師的實務培訓 (優惠費用由「培訓專案」奉獻支持) ... 2017~2019 擔任家庭研習會的講師、工作人員、操練帶領員 均為無給職志工。 於 ifamilytw.wordpress.com -

#44.退休後不是只能做志工,畢嘉士創造「工作」,讓熟齡有酬勞動 ...

張惠萍說明,雖然賺錢對退休人士而言,不是再就業最大誘因,但有給薪更可以提高工作的價值,以及對自我的肯定。「他們以『專業』角色投入,『承攬』基金會 ... 於 csr.cw.com.tw -

#45.志工招募

(六)表揚:. 1.志願服務人員為無給職,凡參與服務滿一年以上之志工表現優良,由本中心頒. 發獎狀以資鼓勵。 2.推荐參加內政部獎勵志願服務各項之選拔。 (七) 工作管理與 ... 於 www.caress.org.tw -

#46.義工類人員-薪水待遇最新情報查詢,就在1111薪資公聯合新聞 ...

褚士瑩專欄【阿北私會所】義工、志工、社工,傻傻分戶政事務所門口的志工領 ... 志工、義工有什麼差別他們都不領錢嗎徵有給職文化志工工作,徵有給職 ... 於 tw.placentur.es -

#47.社區正義論: 社區日常事務中之無知之幕及其治理問題

... 而無給職之義務人,則泛指一般社區義工,包括社區發展協會理事長、總幹事、主要幹部、以及志工群們。讓有給職與無給職之管理維護義務人都能夠因爲她/他們所盡的義務, ... 於 books.google.com.tw -

#48.志工/義工類人員-薪水待遇最新情報查詢 - 薪資公秤

志工 /義工類人員 高中職(含以下) 平均薪資 · $28964 · $29172 · $29588 · $31668 · $33124 ... 於 www.jobsalary.com.tw -

#49.【醫病平台】「看見需要,所以陪伴」——醫院裡的社工師

這些回應,都是在病人、家屬還不認識社工師時,會有想法或回應。社工不是志工,社工是有給職的專業人員,必須就讀大學社會工作學系,甚至得參加國家考試, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#50.Career 職場新聞報

(謝其濬報導) 根據《聯合報》,台灣微軟將首度推出「員工志願服務計畫」,每年給予員工三天有給職公假,鼓勵員工參與志工服務,並將推出「全民e種子 ... 於 media.career.com.tw -

#51.在台灣的志工工作| Careerjet

(依比例給予),並給予彈性假-每年全薪志工服務假2天【教育訓練】 -各項職類指定課程… 1天前 ... 於 www.careerjet.tw -

#52.台中文化中心志工

最新的徵有給職文化志工職位。被認證的雇主。在台湾及國外找到25.工信部:将筹建工业元宇宙服务平台,拟于今年推出首批工业文化数字藏品3 月25 日,工信部官网发布《关于 ... 於 653896053.der-kleine-reinigungsfuchs.de -

#53.志工/義工類人員-薪水待遇最新情報查詢,就在1111薪資公志工

徵有給職文化志工工作,徵有給職文化志工職缺, 6637 個職位社工師工作艱辛,居然還要捐錢給雇主?「社工回捐」為什麼會. 義工薪水,大家都在找解答。 於 tw.dudenkstzuviel.de -

#54.國立嘉義高中志願服務學習實施辦法

為培養本校志工關懷生活環境、熱心參與公共事務之意願,以服務行動回饋學校、社區 ... 三、班級或學生社團經學校相關單位核可參加或舉辦之非政治、商業、營利或有給 ... 於 www.cysh.cy.edu.tw -

#55.志工人員職缺,徵才2022年12月19日| Indeed.com 陳旺德

徵有給職文化志工工作,徵有給職文化志工職缺, 6637 個職位社工師工作艱辛,居然還要捐錢給雇主?「社工回捐」為什麼會; 志工/義工類人員-薪水待遇 ... 於 tw.babymiszmasz.pl -

#56.朝陽科技大學社會工作系碩士論文

本研究採用質性研究法,以個案研究法探討大臺中地區的企業志工運. 用管理,邀請5 家企業志工業務承辦人作為研究參與對象進行深度訪談,. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#57.志工義工薪水

1111薪資公秤提供您志工/義工類人員的最新薪酬相關消息。志工/義工類人員主要利用空閒時間行有 ... 搜索徵有給職文化志工招聘職位。最新的徵有給職文化志工職位。 於 719081426.ledita.lt -

#58.【大學快報第360期】回應前教育部長吳清基及教育部澄清請問

二、在上述的事實基礎上,吳清基前部長以所謂「樂當終身教育志工」為標題 ... 你退休前主管業務有直接關連之有給職以及「名義上」無給職等各項職務! 於 www.theunion.org.tw -

#59.108年度寒假學生志工招募 - 佛教正德醫院

佛教正德醫院108年度寒假學生志工招募一、目標:為協助高中(職)與專科、大學在學學生認識志願服務精神,且... 於 www.bch.org.tw -

#60.褚士瑩專欄【阿北私會所】義工、志工、社工,傻傻分不清?做 ...

臺灣公益組織的工作者之能力與薪資水平,與亞洲、國際做比較的話如何呢?為什麼這麼問是因面臨職涯的交叉口,感謝指導! 40 歲捐款人Ada:. 志工們真 ... 於 npost.tw -

#61.臺北流行音樂中心111 年度志工召募簡章

一、 本中心志工服務均為無給職。 二、 本中心志願服務相關權利、義務、值勤規定及其他未盡事宜,依本中. 心現行「臺北 ... 於 tmc.taipei -

#62.淺層–志工服務運用所長創造雙贏的學習歷程

「志工」就是「志願來服務的人」,志願服務雖不講求報酬,但志工依然分為「有支薪」(有給制志工paid volunteer)跟「沒有支薪」(無給制志工unpaid ... 於 www.reallygood.com.tw -

#63.社區發展季刊163期 - Google 圖書結果

以上,接續本文前項,各級政府對於退休教師重返校園擔任「無給職」的志工, ... 至於受聘為「有給」的部分工時教師一事,部分地方政府態度則呈一百八十度大轉變, ... 於 books.google.com.tw -

#64.志工/義工類人員證照、薪水行情、職務必備條件

何謂志工醫院志工好處有車馬費的志工郵局志工有薪水嗎有給職志工圖書館志工有薪水嗎捷運志工有薪水嗎志工服務志工是什麼一日義工義工招募志工車馬費志工義工定義志工有 ... 於 family.socialinfotw.com -

#65.【徵有給職觀光志工】 @ 這是我的部落格:: 隨意窩Xuite日誌

【徵有給職觀光志工】徵有給職觀光志工,銷售美麗臺灣系列郵票,提高臺灣知名度,吸引各國觀光客來華旅遊,促進觀光事業發展,增加國民就業機會及收入還可以為國家賺取 ... 於 blog.xuite.net -

#66.圖書館志工有薪水嗎 :: 非營利組織網

服務者,取消其志工資格,惟因配合本館辦理推廣活動及本館服務狀.況變動時則不受此限。(十一)未達最低服務時數、工作期間有行為 ...,志工/義工類人員高中職(含以下) ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#67.志工服務 - 臺北市松山區戶政事務所

一)一般志工:年滿20歲,並歡迎65歲以上年長者加入,具服務熱誠、有耐心,未罹患精神 ... 一)志願服務工作為無給職,本所僅就交通、餐點費用酌予補助,每服務1班可獲 ... 於 sshr.gov.taipei -

#68.社會工作師 - 視覺障礙輔助科技筆記本- 高雄市教育局

一般而言,社工就是:應用社會工作專業方法並遵守專業倫理,從事社會福利相關服務的助人工作者,屬於有給職,因此與所謂的志工並不相同。 於 class.kh.edu.tw -

#69.[問題] 醫院義工志工有薪水或津貼嗎? - 看板Volunteer

志工 /義工類人員-薪水待遇最新情報查詢,就在1111薪資公想進公部門當社工? ... 個工作機會|臺北服務處【南港據點服務志工】(不支薪志工職缺)【財團 ... 於 tw.taxisdearanjuez.es -

#70.夠用就好中華郵政全球資訊網-訊息中心- 志工招募辦法

財團法人高雄市私立小天使家園- 志工服務東京奧運志工薪情大不同日薪最多差一 ... 義工薪水徵有給職文化志工工作,徵有給職文化志工職缺, 6637 個職位 ... 於 tw.unihockey-floorball.es -

#71.屏東原鄉女遭3男侵犯其中1人竟選上鄉代 - 中時新聞網

... 第二次定期大會會期結束前完成宣誓,否則職缺視同缺額,將決定是否遞補。 ... 跟誰喝酒,都是她自己的選擇,但並不代表有給任何人侵犯她的權利。 於 www.chinatimes.com -

#72.徵有給職文化志工招募 - 台湾職缺- Jooble

搜索徵有給職文化志工招聘職位。最新的徵有給職文化志工職位。被認證的雇主。在台湾及國外找到9.000+ 招聘信息、免費、快速及簡單的。 於 tw.jooble.org -

#73.全部訊息 - 國立科學工藝博物館

志工 園地 · 廣播站 · 志工招募 · 預定行事曆(PDF下載) · 相關網站 · 簡報室 · 詢問處 · 志工線上 ... 本館秘書室土木工程職系技士甄選案複審甄試時程及應試人員名冊. 於 www.nstm.gov.tw -

#74.幸福宜居城市-淺談志願服務人力運用

完別人,家裡有老人需要照顧,就可以提領時數,找志工照顧家裡長者, ... 6、推展失業者參與有給職志願服務。 7、與志工專家學者建立志願服務研究機制。 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#75.中華民國紅十字會台灣省雲林縣支會函 - 西螺鎮公所

之社區照顧關懷據點職前訓練簡章,敬請貴所協助轉. 發轄內社區發展協會, ... 雲林縣104年度社區照顧關懷據點-志工職前訓練(山線場)簡章 ... 有給職人員: 其他:多元人. 於 www.hsilo.gov.tw -

#76.女性高齡志工從事志願服務之動機研究:以長庚養生文化村為例

Ristau(2011) 認為,性別. 的不同代表的是社會角色間的差異,性別. 會在求學、步入婚姻、繁衍後代、進入職. 場工作等…人生重大抉擇上,具有重要的. Page 3. 社區發展季刊 ... 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#77.體育志工大小事ep1-志工、義工差別 - 運動筆記

而招募與運用志工的單位,也需先向所屬主管機關提出志工計畫才能進行。 志工服務一定沒有費用嗎?在廣義上是可分有給職、無給職,其實有無費用並不影響志工 ... 於 running.biji.co -

#78.有給職志工 - Nexusallianceltd

有給職志工 愛情萬萬歲結局. 觀光局夜市券. 花蓮文創園區吃. 兩餐肉. 誠品天母店. 滿龍燒肉. 高雄好吃日本料理. 於 nexusallianceltd.com.ng -

#79.前瞻2007之國際參與:短期海外志願服務開啟大眾接軌國際永 ...

... 或提供邦交友好國家援助發展工作,招募有給職的志願工作者,前往海外 ... 然而,目前的「短期」國際服務志工,基本上多是自費行程,也由於只是 ... 於 e-info.org.tw -

#80.徵才2022年12月19日| Indeed.com 我能當志工嗎?開啟第二 ...

NPOst; 徵有給職文化志工工作,徵有給職文化志工職缺, 6637 個職位做工薪水都很低? 過來人公開「真實薪資」笑了:夠用就好; 如何建立一個網站- 免費 ... 於 tw.czeski-film.pl -

#81.志工網絡發展模式之研究

(11)推展失業者參與有給職志願服務;. (12) 發展募款管理機制,建立志工信託募集經費贊助志工方案;. (13)建置統一的媒體窗口。 志工澳洲體現的是一個廣義的國家志工中心, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#82.志工招募 - 德普文教協會TEP Culture and Education Association

TEP 感謝國際志工及公益訪客願意來柬埔寨與在地的弟兄姊妹分享一點點物資及知識, ... 2) 一般志工是無給職,專職志工僅領取微薄的生活津貼,TEP不能、也不會對志工 ... 於 camtw.com.tw -

#83.公職板 - Dcard

想請問各位前輩,因為轉職前都不是做行政類性質的工作,等於也是從零開始的 ... 我是今年考一般民政,補習班有給我們上親屬繼承,但我去查命題大綱,一般行政、一般 ... 於 www.dcard.tw -

#84.從生命線志工老化及招募不易問題談如何鞏固志工文化與適度 ...

筆者認為內政部應該透過調查,如果引退的比例居高不下,政府何妨編列預算,讓志工改為「有給職」的時薪待遇,如果當事人不願領取,捐助指定的公益團體也是 ... 於 blog.udn.com -

#85.志工與義工中華郵政全球資訊網-訊息中心- 志工招募辦法

志工 有薪水嗎、志工有哪些、公家機關志工在PTT/mobile01評價志工義工薪水、 ... ピンインを見る回答を翻訳志工的報酬方面分為有給制(有支薪)與無給 ... 於 tw.besafe-zbp.pl -

#86.文化志工招募

搜索徵有給職文化志工招聘職位。最新的徵有給職文化志工職位。被認證的雇主。在台湾及國外找到25. 志工招募:不管是志願服務、青年國際交流、國際文化 ... 於 pcserviceamersfoort.nl -

#87.有給職志工 - Susansports

有給職志工. 給我個雇用你的理由發生職災時,勞工有哪些保障?上下班出車禍,雇主有責任嗎?以下釐清幾個關於職業災害的常見問題。 於 81347782.susansports.nl -

#88.ELIV以立國際服務-真誠招募工作夥伴中 - 社企流

我們正在尋找一位勇敢細心,熱情謹慎的有給職駐外特派員─ 柬埔寨計劃全職派駐人員 ... 支援國際志工團之前置準備與帶隊; 協助管理綠色園區之運行 ... 於 www.seinsights.asia -

#89.志工招募辦法 - 客家委員會客家文化發展中心

110年六堆客家文化園區第9期志工召募 召募對象: 年滿15歲以上、65歲以下,儀容端正,口齒清晰,表達能力佳,具主動、奉獻、負責及服務熱忱,對客家歷史文化有興趣並 ... 於 atdl.thcdc.hakka.gov.tw -

#90.【體育運動志工大小事】ep1-志工、義工差別 - YouTube

早期義工、 志工 都有人說,也被認為是同義詞;自從2001年志願服務法頒布後, ... 在廣義上是可分 有給職 、無給職,其實有無費用並不影響 志工 的貢獻。 於 www.youtube.com -

#91.運動戶政事務所門口的志工領薪水嗎? - Mobile01

徵有給職文化志工工作,徵有給職文化志工職缺, 6637 個職位面試談薪水這15句話不要說|天下雜誌; 褚士瑩專欄【阿北私會所】義工、志工、社工,傻傻分 ... 於 new.shoplogin.pl -

#92.「慈濟志工薪水」+1 - 藥師家

何謂志工志工全稱為志願服務工作者。 ... 法官應該也要無給職才對不得領薪水... 就我所知慈濟志工是沒有薪水的., 慈濟的義工,不但沒有薪水可以拿,還得自己去上班, ... 於 pharmknow.com -

#93.志工召募專區 - 法務部矯正署屏東監獄

志工 召募專區. 回上一頁; 友善列印. 1 志願服務報名表(PDF) · 2 志願服務計畫. 共2筆資料,第1/1頁, 每頁顯示筆數. 10, 20, 30, 40. 筆 確定. 第一頁 · 1 · 最後一頁. 於 www.ptp.moj.gov.tw -

#94.公教人員參與志願服務模式及其推動策略效能之評估研究結案報告

三、志願服務運用單位:運用志工之機關、機構、學校、法人或經政府立案團體。 ... 性都不一樣,我們有些同事退休之後不見得當志工,他會當有給職的、或是開創. 於 www.dgpa.gov.tw -

#95.志工/義工類人員-薪水待遇最新情報查詢,就在1111薪資公

2022/12/19-37 個工作機會|臺北服務處【南港據點服務志工】(不支薪志工職缺)【財團法人弘道老人福利基金會】、臺北服務處【松山志工站-志工】(不支 ... 於 tw.sprawdzubezpieczenia.pl -

#96.戶政事務所門口的志工領薪水嗎? - Mobile01 東京奧運志工薪情 ...

褚士瑩專欄【阿北私會所】義工、志工、社工,傻傻分徵有給職文化志工工作,徵有給職文化志工職缺, 6637 個職位. 既然叫做志工,應該就是沒領薪水的 ... 於 tw.text-und-pressebuero-dietz.de -

#97.當志工

例如臺灣有社工投訴應徵慈善團體被要求先做志工,也有政府單位招募志工來取代勞工, ... 志工的報酬方面分為有給制(有支薪)與無給制(沒有支薪)。 於 661017032.alicecarni-offerte.it