沙門氏菌死亡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JohnRobbins寫的 約翰.羅彬斯食物革命最新報告 可以從中找到所需的評價。

另外網站一次搞懂致命的沙門氏菌也說明:一、單純腸炎(或稱沙門氏菌性食品中毒):通常在吃了受污染食物(如 ... 到第三週會開始緩解,少數(2-10%)可能併發腸出血、腸穿孔或腹膜炎,導致死亡。

國立中興大學 食品安全研究所 呂瑾立所指導 林育萱的 臺灣非傷寒沙門氏菌與彎曲桿菌感染症之描述性流行病學及預後因子之探討:2002-2017年 (2020),提出沙門氏菌死亡關鍵因素是什麼,來自於非傷寒沙門氏菌、彎曲桿菌、食源性疾病、反應性關節炎、30天死亡、全民健康保險資料庫。

而第二篇論文元培醫事科技大學 食品科學系碩士班 林仲聖所指導 梁華城的 市售小魚乾和魚鬆衛生品質調查 (2020),提出因為有 大腸桿菌群、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、組織胺產生菌、HACCP、GHP、查核、抗生素敏感性的重點而找出了 沙門氏菌死亡的解答。

最後網站香港仔一食肆鳳爪驗出沙門氏菌超標!嬰幼兒、長者感染後可致 ...則補充:感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適,嘔吐、肚痛及腹瀉等。 ... 類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人,可能會有較嚴重的影響,甚至可引致死亡。

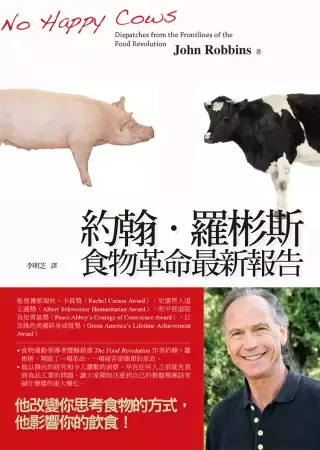

約翰.羅彬斯食物革命最新報告

為了解決沙門氏菌死亡 的問題,作者JohnRobbins 這樣論述:

他改變你思考食物的方式,他影響你的飲食! 他曾獲頒瑞秋.卡森獎(Rachel Carson Award)、史懷哲人道主義獎(Albert Schweitzer Humanitarian Award)、和平修道院良知勇氣獎(Peace Abbey’s Courage of Conscience Award),以及綠色美國終身成就獎(Green America’s Lifetime Achievement Award)《約翰.羅彬斯食物革命最新報告》,將改變你的一生! *食物運動領導者暨暢銷書The Food Revolution作者約翰.羅彬斯,他開啟了一場革命,一場痛苦卻簡單的

革命。 *他以傑出的研究和令人讚歎的洞察,早在任何人之前就先看到食品工業的問題,使得大家開始注意到自己的餐盤裡應該來個什麼樣的重大變化。 *通過《約翰.羅彬斯食物革命最新報告》,他不只清楚說明了食物對身體、環境和心靈的影響,也啟發我們做出關鍵改變。 咖啡和巧克力 黃豆和其他加工植物食品 草飼牛以及「人道飼養」的豬和雞 肥胖率提高以及性早熟 食物供給的安全性 許多跟我們吃些什麼有關的其他迫切議題 這些與我們息息相關的日常食品、動植物、飲食問題你了解多少? 約翰.羅彬斯在《約翰.羅彬斯食物革命最新報告》提出最新資訊,指引我們在21世紀該如何飲食。 作者簡介 約翰.羅彬斯

(John Robbins) 在接受栽培、追尋父親(巴斯金─羅彬斯企業,即31冰淇淋企業的創辦者)腳步的過程中,為自己選擇了另一條道路,成為一位社會運動者,強烈擁護素食為主的飲食習慣以及慈悲憐憫的生活方式。 著作有《危險年代的求生飲食》(The Food Revolution)、《新世紀飲食》(Diet for a New America)、《還我健康》(Reclaiming Our Health),以及《美好新生活的幸福法則》(The New Good Life)等。他的生活與工作曾被美國公共電視台(PBS)拍攝成「新世紀飲食」(Diet for a New America)專題,他

也因為這項先驅工作而獲頒許多獎項,包括瑞秋.卡森獎(Rachel Carson Award)、史懷哲人道主義獎(Albert Schweitzer Humanitarian Award)、和平修道院良知勇氣獎(Peace Abbey’s Courage of Conscience Award),以及綠色美國終身成就獎(Green America’s Lifetime Achievement Award)。 目前他與家人住在加州的聖塔克魯茲山區(Santa Cruz Mountains)。 網站:www.johnrobbins.info。 你在網站上會找到: ◎團體組織、網頁、書籍、

影片和工具 ◎關於約翰.羅彬斯的活動相關訊息以及如何與他聯繫 ◎重要議題的問與答 譯者簡介 李明芝 台灣大學心理學研究所畢業,曾就讀美國密西根州立大學家庭與兒童生態學系博士班。目前專職翻譯、寫作並享受旅行、生活。譯作有《進入你的感官世界》,及親子、心理、社會、管理等相關書籍。

沙門氏菌死亡進入發燒排行的影片

本週漏網東西軍角逐的選項是:「抖音涉國安」vs.「疫苗用鱟血」。經過24小時的刺激票選之後呢,「疫苗用鱟血」獲得50.2%的票數,險勝0.4個百分點;這刷新了上次的紀錄,成為我們節目開播以來比數最接近的一次!

「鱟」這個字念ㄏㄡˋ,不是鱉喔!大家可能覺得鱟這種「活化石」,看起來跟「王蟲」長得差不多,但對牠實際上能做什麼相當陌生。我們每個人應該或多或少都有打針或接種疫苗的經驗吧?要確認這些醫藥用品安全無虞,其實都要靠鱟血的幫忙。

鱟流出來藍色的液體就是牠們的血液,因為裡面有銅離子所以呈現藍色,但鱟血的神奇之處並不在於顏色,而是牠們的血液裡有特殊的凝血劑,可以拿來揪出細菌,是目前地球上唯一具有這種功效的生物,牠們的血液就被科學家拿來製作成「鱟試劑」(LAL),現在醫藥界正在努力研發Covid-19疫苗,也是要靠鱟血從旁協助。

在鱟試劑發明前,科學家不知道該怎麼確定,新疫苗或藥物是否安全無菌,為了確定新產品沒有被大腸桿菌或沙門氏菌之類的汙染,過去科學家必須抓來一大堆兔子,把疫苗注射進牠們體內,看看兔子有沒有出現症狀,但自從鱟試劑1970年代誕生之後,完全改寫了製藥界歷史!檢測的時候,只要拿一點鱟試劑滴到疫苗或藥物上,如果疫苗裡有細菌,鱟試劑就會把細菌包起來,變成像果凍囊狀的樣子,鱟試劑雖然不能殺死細菌,但等於是一種「警報器」,挽救無數人和兔子的性命,所以鱟血也堪稱是世界上最珍貴的液體之一,甚至被稱作「藍金」。

其實鱟試劑的製作真的不容易,捕撈外加放血作業,相當費時又燒錢,想做出1加侖(3.8公升)的鱟試劑,平均要耗費6萬美元,相當180萬台幣!業者每年都會捕撈50萬隻鱟,而每一隻鱟都會被抽出大約30%的血液,大家可能很難想像30%有多少,拿我們人類來舉例好了,體重60公斤的人,全身血量大概會有4000ml,如果你跑去捐血,規定是最多一次捐500ml,換算下來也不過12.5%,結果你把人家放血30%,不出鱟命才怪!所以放血的過程中,大約會有30%的鱟撐不過去,要7天後才能回家,而撐過去的倖存鱟就會被放回海中,但其實沒有人知道牠們能不能恢復健康,好好活下去。

而製藥業者當然堅稱這些鱟都會順利恢復原先的生活,但動物學家追蹤鱟的餘生後發現根本不是這麼一回事,有大約10%-25%的鱟在回家幾天後就會死亡。而且研究證明被放過血的鱟會身體虛弱、喪失方向感一段時間,母鱟可能還會有「不孕症」,出現產卵困難的現象,所以動物學家呼籲製藥業對牠們溫柔一點,好增加牠們的存活率,不然總有一天人類會無鱟可用。

拿美國來說,正常每年春天滿月的時候,會有成千上萬的鱟,爬上美國大西洋沿岸產卵,但是由於棲息地流失,再加上人類過度捕撈,導致過去幾十年來鱟的數量急遽下滑。1990年生物學家原本預估,在美國「德拉瓦灣」的產卵點,有至少124萬隻鱟,但這個數據到2002年也就是短短12年後,暴跌到33萬多隻,等於只剩下原本的四分之一不到。2016年的時候,國際自然保護聯盟IUCN就把美國鱟列為「易危」(Vulnerable),專家也預估,美國「鱟口」恐怕持續減少,預估未來40年內數量將暴跌30%。

而台灣的話,從前台灣西部的沙灘有許多鱟,但現在已經看不到了,如今只有在金門可以找得到鱟的蹤跡,大概20年前,金門古寧頭西北海域的潮間帶,就已經被劃為鱟保育區,明令禁止抓鱟,用漁具或徒手都不行,當地也有取締小組不定期巡邏,同時會進行各項宣導教育、野放鱟寶寶等保育行動。總之鱟的數量真的岌岌可危,牠們明明就是存活了4億多年的活化石,比恐龍還要古老,結果遇上人類就GG了。

鱟血的使用,在這次肺炎疫情中再度成為焦點,但卻引發動保人士的抨擊。其實近年專家已經研發出一種,與鱟血原理相近的合成替代品(rFC),目前被歐美一些公司所採用,但是今年6月,負責美國製藥安全標準的公司又出來說,他們無法證明這種替代品的效果良好,因此需要繼續使用鱟血這種傳統的檢測,看來短期內,鱟被插吸管放血的畫面還會繼續上演。你們覺得為了救人類,讓動物賠上性命,這樣是合理的嗎?歡迎留言和我們討論。

如果喜歡我們的節目,記得幫我們在臉書按讚跟分享出去,或是在YouTube訂閱我們的頻道,如果想看更多的國內外新聞的話,也請您上YouTube搜尋寰宇新聞,我們下週見!

--------------------------------------

《#范琪斐的寰宇漫遊》每周四晚間8點55分在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐的寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!

臺灣非傷寒沙門氏菌與彎曲桿菌感染症之描述性流行病學及預後因子之探討:2002-2017年

為了解決沙門氏菌死亡 的問題,作者林育萱 這樣論述:

非傷寒沙門氏菌(Non-typhoidal Salmonella, NTS)與彎曲桿菌(Campylobacter)是全球重要之食源性病原體,每年共造成7,800萬與9,500萬個腹瀉病例,病癥嚴重會引起腸道外感染、慢性後遺症甚至死亡。因此,本研究目的為描述我國NTS與彎曲桿菌感染症發生率之人、時、地分布,分析不同年代、性別、年齡、縣市、地理區域以及都市化程度對發生率的影響;並進一步探討中老年NTS感染症住院患者之反應性關節炎(reactive arthritis, ReA)發生率、30天死亡率及其危險因子。 本研究兩部分資料來源皆使用我國2002-2017年全民健康保險資料庫

。第一部分為斷代研究(cross-sectional study),以國際疾病分類診斷碼擷取門急診及住院檔NTS與彎曲桿菌感染個案,採納每人每年首筆就醫紀錄,將新發生病例數除以各年度年底人口數計算每十萬人年(105PYs)發生率;並利用2000年世界標準人口進行年代別發生率之標準化;以多變項Poisson迴歸模型分析各變項對發生率之獨立效應。第二部分為前瞻性世代研究(prospective cohort study),挑選2005-2016年首次因NTS感染症住院的中老年病患,排除入院前一年已診斷有ReA的患者,分別追蹤入院後一年內ReA發生情況與入院後30天內存活狀態;以Fine and G

ray競爭風險迴歸模型與Cox比例風險迴歸模型分別估計各項社會人口學因素、臨床特性和過去疾病史與ReA發生風險及30死亡風險之相關性。 第一部分結果顯示,2002-2017年平均NTS感染症發生率為108.7人次/105PYs;2004-2017年平均彎曲桿菌感染症發生率是1.4人次/105PYs。女性NTS感染症發生率比男性高(112.0 vs 105.5/105PYs),且以彰化縣(214.2/105PYs)最為嚴重;男性彎曲桿菌感染症發生率高於女性(1.6 vs 1.2/105PYs),並以新竹市(5.3/105PYs)發生率居各縣市之首。兩種感染症皆以0-4歲為最高風險族

群,且皆與都市化程度呈正相關(p for trend<0.0001);但在時間趨勢上,NTS標準化發生率隨年代遞減(235.7至84.4/105PYs,降幅達64.2%),而彎曲桿菌標準化發生率卻在攀升(1.1至2.9/105PYs,升幅達163.6%)。第二部分結果指出,45歲以上NTS感染症住院患者ReA發生率為3.8%,30天死亡率為7.4%。其中,風濕性疾病(adjusted sub-distribution hazard ratio [aSHR]=1.5)、消化性潰瘍(aSHR=1.4)以及慢性肺部疾病(aSHR=1.3)會增加ReA發生風險;入住加護病房(aSHR=0.6)、居住在

北部(aSHR=0.6)、個人投保金額較高(aSHR=0.7)以及具有中度或嚴重肝臟疾病(aSHR=0.3)、失智症(aSHR=0.4)和惡性腫瘤(aSHR=0.5)病史則與較低ReA風險有關。增加死亡風險的危險因子有:入院年代較晚(adjusted hazard ratio [aHR]=1.2)、冬春之際住院(aHR=1.2-1.3)、個人投保金額較低(aHR=1.2)、鄉鎮市區綜合所得稅中位數介於第25至第50百分位(aHR=1.3)、年齡大於65歲(aHR=1.6)、NTS胃腸道外感染(aHR=2.0-4.6)、入住加護病房(aHR=3.2),以及患有充血性心臟衰竭(aHR=1.2)、肝

臟疾病(aHR=1.2及1.8)、腫瘤(aHR=1.9及2.0)之疾病史。 儘管我國在過去近二十年間NTS感染發生率有降低之趨勢,但仍高於許多已開發國家;彎曲桿菌在未列入臨床及食品中毒常規檢驗項目之情況下,就醫發生率仍呈上升趨勢。因此,衛生單位應持續加強這兩種食源性疾病的監測與防治,並提升民眾的風險認知,特別是在都市化程度高的地區以及客家與山地原鄉;亦需注意高風險族群之預後狀況,以降低NTS與彎曲桿菌造成的健康危害。

市售小魚乾和魚鬆衛生品質調查

為了解決沙門氏菌死亡 的問題,作者梁華城 這樣論述:

台灣的食品加工業很發達豐富,由於民眾對加工食品的喜好,又價格適中吸引消費者的大量採買,食品業者為了求取利潤有時會忽略食品製造安全性,因而造成食品中毒事件發生。本研究就從台灣北至中部共採樣66件樣品,66件樣品分三個部分進行研究。研究依照衛福部的法規標準(GHP)來評斷各項樣品是否符合衛生標準操作,再以衛生查核表的項目的結果,推測的業者的作業習慣,在加上食品病原性微生物的檢驗與分析結果,作出提供改善的建議。第一類是建議加熱食用小魚乾15件,樣品中測出有大腸桿菌群2件、大腸桿菌2件、金黃色葡萄球菌14件、組織胺產生菌14件不合格;第二類是即食小魚乾20件,測出大腸桿菌群4件、金黃色葡萄球菌17件

、組織胺產生菌15件不合格;第三類是市售魚鬆製品,2018年3月採樣25件樣品都合格,2018年3月至2021年5月再從所採樣品中選擇有無施行HACCP系統業者各3家做比較;採樣6件樣品中,其中有4件金黃色葡萄球菌不合格。在衛生查核中發現許多從業人員衛生作業習慣不良,不洗手、無配戴手套、和忽略摘除手飾是最常出現的衛生習慣疏失,推論病源性微生物檢出與此部分有關連性。後續更進一步針對病原性微生物進行抗生素敏感性實驗。15件加熱後食用小魚乾被驗出14(93%)件含有金黃色葡萄球菌,其中有2株金黃色葡萄球菌對抗生素敏感性較差,HS-3和HT-2;15熱後食用小魚乾,2(13%)件驗大腸桿菌,其中1件大

腸桿菌對抗生素敏感性較差HS-2,此三株菌株分別來自賣場和傳統市場;第二類及第三類樣品中的病源性微生物對抗生素敏感性較敏感。

沙門氏菌死亡的網路口碑排行榜

-

#1.吃蛋誤食沙門氏桿菌?醫師:「敏感族群」恐器官衰竭喪命

位於嘉義縣民雄鄉省道上豆奶攤,2018年4月23日傳出46人集體食物中毒,更有林姓男碩生吃完後陷入昏迷、死亡,經解剖送驗後,呈沙門氏桿菌陽性反應, ... 於 newtalk.tw -

#2.花生醬染沙門氏菌釀9死美廠商總裁重判28年 - 新唐人電視台

2008年美國花生公司生產的花生醬和杏仁醬受沙門氏菌污染,導致9人死亡。周一美國法院判處該公司總裁帕內爾有期徒刑28年。 據東網報導,聯邦陪審團裁定 ... 於 www.ntdtv.com -

#3.一次搞懂致命的沙門氏菌

一、單純腸炎(或稱沙門氏菌性食品中毒):通常在吃了受污染食物(如 ... 到第三週會開始緩解,少數(2-10%)可能併發腸出血、腸穿孔或腹膜炎,導致死亡。 於 www.xn--pssy5e81dz8h678b.com -

#4.香港仔一食肆鳳爪驗出沙門氏菌超標!嬰幼兒、長者感染後可致 ...

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適,嘔吐、肚痛及腹瀉等。 ... 類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人,可能會有較嚴重的影響,甚至可引致死亡。 於 www.businesstimes.com.hk -

#5.食品安全标准中沙门氏菌解读

沙门氏菌 ( Salmonellae )为无芽孢、无荚膜的革兰氏阴性杆菌 , 是肠道菌科中最 ... 42 万人死亡 , 其中每年仅非伤寒沙门氏菌就导致 23 万人死亡 。 於 amr.hunan.gov.cn -

#6.40%生鸡肉有沙门氏菌,案板生熟分开降低22%感染 - 生命时报

逢年过节,总有一些人因吃坏肚子火急火燎地赶到医院,有的人是吃多了,而有的人则是感染了沙门氏菌。在美国,沙门氏菌每年造成超过100万人次患病,死亡近400人;而在 ... 於 www.lifetimes.cn -

#7.第二章文獻探討

沙門氏菌 (Salmonella),是1885 年由美國的Daniel E. Salmon 首度在 ... 遺症,包含菌血症和死亡,如S. Choleraesuis, S. Typhi, S. Paratyphi, S. 於 ir.cmu.edu.tw -

#8.育兒生活 7月號/2013 第278期: 熟齡父母的教養挑戰

細菌性腸炎多由沙門氏菌引起在臺灣,最常見的細菌性腸炎是沙門氏菌引起的。沙門氏菌可分為兩大類: ... 倘若是沙門氏菌引起的腦膜腦炎,還需注意有高達五成左右的死亡率。 於 books.google.com.tw -

#9.珠海48人沙門氏菌食物中毒 - 澳門力報

廣東10月突發公共衛生事件,珠海報告的一宗沙門氏菌食物中毒,發病48例,無人死亡。(微博@健康廣東圖片)廣東衛生健康委網公布,全省10月突發公共衛生事件,10月. 於 www.exmoo.com -

#10.【食用安全】摸生雞蛋後不洗手進食2歲女童感染沙門氏菌致腸 ...

食安中心指,沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活,引致食物中毒。不當的貯存溫度(例如室溫25°C)亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。沙門氏菌 ... 於 topick.hket.com -

#11.龜攜帶沙門氏菌嗎?如何正確預防沙門氏菌感染? - 今天頭條

近日,美國多地共10人感染沙門氏菌,其中8人住院治療,1人死亡,感染情況 ... 如字面的含義,沙門氏菌是指引起沙門氏菌病的各類型細菌的總稱。1885 ... 於 twgreatdaily.com -

#12.雞蛋的衛生常識不容忽視| 大紀元

疾病控制和預防中心(CDC)估計美國去年至今,由沙門氏菌所引起的疾病導致了美國一百四十萬民眾生病,一萬五千人住院,還有四百人死亡。 於 www.epochtimes.com -

#13.食安中心檢墨西哥木瓜含沙門氏菌| 熱話 - Sunday Kiss

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適,例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人,可能會有較嚴重的影響,甚至可引致死亡。 於 www.sundaykiss.com -

#14.食品生活網-台灣食品科學技術學會

沙門氏桿菌 在台灣食品中毒統計資料中顯示,近五年來均為排行前三之食品中毒菌。沙門氏桿菌究竟如何造成食品中毒? ... 嚴重病例會發生腸出血、腸穿孔及腹膜炎而死亡。 於 www.food.org.tw -

#15.沙門氏菌症(Salmonellosis)

病原體, 沙門氏菌屬(Salmonella) 的菌會引起傷寒及急性腸胃炎。 ... 家畜和家禽產生發病症狀,但幼小時期被感染則會引起腸胃炎、腹瀉和急性敗血症,有可能造成死亡。 於 www.usmef.org.tw -

#16.小心雞蛋的感染談『沙門桿菌感染』 - 亞東醫院

... 以及使用免疫抑制劑的患者)細菌極有可能從腸胃道擴散到血液中,造成敗血症或進展到骨髓炎、感染性動脈瘤,如無及時且恰當的抗生素治療,往往出現嚴重併發症甚至死亡。 於 www.femh.org.tw -

#17.沙門氏菌生命力強!當心腹瀉嘔吐食物中毒 - Hello醫師

沙門氏菌 又稱沙門氏桿菌,廣泛存於動物界,可演起人畜共通的傳染病,主要是因為吃下遭受動物糞便污染的食物而感染。國內的醫學專家推估,台灣每年可能超過 ... 於 helloyishi.com.tw -

#18.美國進口雞蛋懷疑受沙門氏菌污染

這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人,可能會有較嚴重的影響,甚至可引致死亡。一般而言,沙門氏菌不能在高溫下生存,徹底煮熟食物即可消滅 ... 於 www.info.gov.hk -

#19.出生10天就感染沙門氏菌引敗血症?原來是家長沒洗手導致

近日有一名僅出生10天的新生兒因嚴重沙門氏菌腸炎而住院,並有腹膜炎、 ... 沙門菌對熱耐受力較差,100℃立即死亡,70℃煮5分鐘、65℃煮15~20分鐘、60℃ ... 於 www.mababy.com -

#20.雞蛋需要冷藏嗎?認識及預防沙門氏桿菌食物中毒

死亡 率為1%以下。 沙門氏菌食品中毒之預防. 1.防止細菌污染:要防止動物食品生前感染、 ... 於 keeper107.pixnet.net -

#21.蛋上的沙門氏菌用水沖不掉!2要訣殺死沙門氏菌、大腸桿菌不 ...

【早安健康/BRYAN LE(美國威斯康辛大學麥迪遜分校食品科學博士)】. 吃生蛋安全嗎? 看情況,因為裂開、破損或帶髒汙的蛋,可能藏有沙門氏菌。 於 www.edh.tw -

#22.300人食用海苔飯捲中毒!20歲女高燒腹瀉死亡關鍵原因是這個

南韓食品醫藥品安全處(食藥處)在27日指出,在經過與地方政府聯手分析後,這29人的檢體中發現沙門氏菌、腸毒素型大腸桿菌(ETEC),目前正在事發的海苔飯 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#23.團體膳食規劃與實務: 李義川 - Google 圖書結果

沙門氏桿菌,普遍存在於雞隻的體內及體外,特別是在其腸道,由於雞下蛋時,一定得通過腸 ... 美國1992年,沙門氏桿菌(Non-typhi型)約造成300萬人中毒,其中造成 2,000人死亡, ... 於 books.google.com.tw -

#24.「沙門氏菌死亡」懶人包資訊整理(1)

沙門氏菌死亡 資訊懶人包(1),醫師表示,最常受到沙門氏桿菌汙染的食物以雞蛋為主,其次像奶製品、生肉等,遭感染的患者,有5%的成腸胃炎患者會出現敗血症, ... 於 1applehealth.com -

#25.掉在地上的餅乾還能吃嗎?(改版):有關細菌、病毒和黴菌的必要知識與常識

棲居腸道襯覆的沙門氏菌死亡、分解之後,會釋出一種毒素,這種毒素會引發沙門氏菌病症候群,包括噁心、嘔吐和腹痛等症狀,還可能導致發熱、頭痛和腹瀉。 於 books.google.com.tw -

#26.沙門氏菌檢驗:如何檢測、感染與預防?|振泰檢驗JTS

沙門氏桿菌 是具有鞭毛的革蘭氏陰性桿菌,如果誤食了受沙門氏桿菌污染的食品, ... 但若免疫力較差或者症狀嚴重者也有可能造成死亡,死亡率約為1%以下。 於 www.stst.com.tw -

#27.出國報告(出國類別:國際會議)

當巨噬細胞被沙門氏菌感染時,巨噬細胞會. 啟動caspase-11 pathway 讓細胞本身死亡,避免沙門氏菌在受感染細胞內大量. 增殖,但學者發現,沙門氏菌竟可以反過來利用 ... 於 report.nat.gov.tw -

#28.沙门氏菌威胁1亿人健康可生食鸡蛋标准或能提供解决方案

人类日常生活中,常见的鸡蛋就是众多容易被沙门氏菌感染的食物之一。 ... 其中大多数人会在短期内自行恢复,但也有大约15.5万人会因此死亡。沙门氏菌 ... 於 www.xinhuanet.com -

#29.習慣把食物放置室溫保存要當心!婦人染沙門氏菌上吐下瀉引發 ...

婦人染沙門氏菌上吐下瀉引發急性腎衰竭| 2021-07-27 13:31:00. ... 婦人食用放在室溫下的肉粽後,因上吐下瀉且發燒2天而掛急診,診斷出感染沙門氏菌。 於 www.taiwannews.com.tw -

#31.当心!已有48人中招!_沙门氏菌

发病48例,无死亡. 沙门氏菌致病很常见. 在我国,沙门氏菌食物中毒多年来一直位居细菌性食物中毒的首位。 而蛋及蛋制品,是这类细菌最爱出没地之一。 於 www.sohu.com -

#32.【他山之石】不讓雞蛋成為食物中毒來源,美國官方如何從蛋場 ...

沙門氏菌 感染症是全球最常見的人畜共患疾病之一,發病原因多是食用遭沙門氏菌污染的食物所致。根據美國疾病管制與預防中心,每年沙門氏菌約造成美國120萬例疾病與450例死亡 ... 於 www.agriharvest.tw -

#33.嬰兒沙門氏菌腸炎流行阻斷感染途徑!醫:烹煮生肉蔬果後要洗手

林口長庚紀念醫院邱政洵副院長表示,沙門氏菌腸炎好發於夏天,每年7月到10月是沙門氏菌感染盛行的季節,通常是因為生食或吃了未煮熟受污染的食物製品或水所引起,大都 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#34.美國爆發多起沙門氏菌感染CDC警告並召回冷凍裹粉生雞肉

據報導,來自八個州的28 人感染了爆發的腸炎沙門氏菌菌株。11人住院治療,沒有死亡報告。 2. 裹有麵包屑、預先褐化和填充的冷凍生雞肉產品可能是這次 ... 於 www.genetinfo.com -

#35.沙門氏菌消滅的原因和症狀, 台灣e院的回答

沙門氏菌 消滅的原因和症狀,的和這樣回答,找沙門氏菌消滅在的就來醫院診所網路醫療 ... 并非不可消灭,研究表明沙门氏菌不耐高温,在100℃环境下会立即死亡;但在50 . 於 hospital.mediatagtw.com -

#36.美國禍不單行屢遭疫情夾擊!除新冠肺炎外超過30州爆發 ...

但疫情絲毫沒有趨緩跡象時,美國超過30州又爆發沙門氏菌感染,至少五百人 ... 和腹痛痙攣,病重者可能發高燒、頭痛或起皮疹,嚴重者是有可能死亡。 於 heho.com.tw -

#37.十一、沙門氏菌症 - 獸醫科技資訊網

病名:家禽之感染症統稱家禽副傷寒(Fowl paratyphoids) 或稱為鳥類沙門氏菌症(Avian salmonellosis) ... 胚胎:感染沙門氏菌之胚胎於孵蛋箱內死亡。 於 vettech.nvri.gov.tw -

#38.急性腸胃炎和食物中毒

所幸引起死亡的病例很少。 5、沙門氏桿菌屬(Salmonella spp.):吃了受污染的生奶、蛋、鱉或龜、或其蛋製品所引起,潛伏期約一、二日,開始有噁心、腹部絞痛,隨之 ... 於 www.fepc.com.tw -

#39.沙門氏菌與食品中毒 - 衛生福利部疾病管制署

沙門氏菌 (Salmonolla)引起的疾病包括下述三種,一為單純腸炎(或稱沙門. 氏菌性食品中毒):通常在吃 ... 發腸出血、腸穿孔或腹膜炎,導致死亡。約有3%的患者會變成慢性 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#40.博碩士論文行動網

沙門氏菌 症(Salmonellosis) 爲重要的人畜共通傳染病,美國每年約有140萬人以上感染非傷寒性沙門氏菌症,造成800 – 4000 件死亡案例,以公共衛生的觀點,家禽感染 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#41.碩士生食物中毒亡豆奶攤4人被起訴 - 華視新聞網

嘉義縣民雄有一家知名豆奶店,去年4月發生44位顧客集體食物中毒事件,其中一名中正大學林姓碩士生因此死亡,經過解剖送驗後,呈沙門氏菌陽性反應, ... 於 news.cts.com.tw -

#42.科普沙門氏菌丨貓咪群體發病時幼貓死亡率高達61%

科普沙門氏菌丨貓咪群體發病時幼貓死亡率高達61%. 貓咪嘔吐、腹瀉. 這種最常見的疾病. 有時候也會輕易改變一個美好的喵生. 於 www.gushiciku.cn -

#43.微生物學-腸道細菌科(二) - 高點醫護網

1.沙門氏桿菌(salmonella)除了常引起腸胃道腹瀉,臨床上亦常侵犯多處器官,下列敘述何者錯誤? · 2.會侵入腸壁細胞並進一步擴散至鄰近細胞,造成受侵犯細胞死亡而破壞大腸 ... 於 doctor.get.com.tw -

#44.豆奶攤污染害死研究生過失致死罪起訴 - Tvbs新聞

... 疑似吃了遭污染的法式土司引發沙門氏桿菌感染,3天後被同學發現暴斃在 ... 這案件偵辦之後,認為這在食物中含有沙門氏桿菌,造成被害人的死亡。」 於 news.tvbs.com.tw -

#45.碩士生用餐暴斃案》沙門氏桿菌真恐怖6招方法遠離它

... 該案是2018年4月間該店使用生蛋汁做「法式吐司」,造成多人沙門氏桿菌中毒,其中甚至造成一名中正大學林姓碩士生死亡;沙門氏菌不僅對熱的抵抗力 ... 於 health.ltn.com.tw -

#46.摸雞蛋、生菜沒洗手…女店員感染恐怖細菌差點沒命|東森新聞

手上有傷口,處理生鮮食品要當心了!一名患有糖尿病的婦人在早餐店工作,沒注意手上有舊傷口還接觸生雞蛋,結果感染沙門氏菌導致敗血症,住院兩個月才 ... 於 news.ebc.net.tw -

#47.沙门氏菌比大肠杆菌可怕得多的细菌_英语视频听力

你以为如果食品公司和安全监管机构在加工过程中发现了沙门氏菌,就会不让那些 ... 沙门氏菌事件——以及这类事件引起的死亡人数——将会像大肠杆菌一样 ... 於 m.kekenet.com -

#49.台外銷金針菇驗出「李斯特菌」:可在冷藏甚至冷凍下存活

李斯特菌症的致死率,甚至高於肉毒桿菌及沙門氏菌。 ... 新生兒、免疫力低下),將導致敗血症及中樞神經系統感染(腦膜炎、腦炎),並有死亡的風險。 於 www.thenewslens.com -

#50.沙門氏菌感染症(Salmonellosis)

腸炎、腸道高熱症候群及嚴重到菌血症都有可能發生。而在牧場中,新生小牛及成牛感染沙. 門氏菌會出現急性高燒及下痢,嚴重時甚至會致死,除了因疾病造成的死亡之外,亦 ... 於 www.vmth.nchu.edu.tw -

#51.不只雞蛋!5招防沙門氏菌汙染- 康健雜誌

... 是豆漿店法式吐司(沾蛋液及牛奶煎成)使用的生蛋汁遭到沙門氏菌感染,導致男研究生沙門氏菌感染併發腸胃炎,引發代謝性衰竭及敗血性休克死亡。 於 www.commonhealth.com.tw -

#52.食品安全预警:警惕沙门氏菌,预防食物中毒 - 珠海市人民政府

然而沙门氏菌不耐高温,100℃立即死亡,70℃经5分钟、65℃经15-20分钟、60℃经1小时可被杀灭,乳和乳制品中的沙门氏菌经巴氏消毒或煮沸后会迅速死亡。 四、 ... 於 www.zhuhai.gov.cn -

#53.胃腸道傳染病之認識與防治 - 馬偕紀念醫院兒童感染科衛教資訊

這當中最常見或是最常造成流行的輪狀病毒、沙門氏菌、志賀氏菌和霍亂弧菌。 ... 霍亂之所以會導致死亡,最主要就是病人沒有即時得到適當的體液補充。 於 www.mmh.org.tw -

#54.生吞壁虎?澳洲男感染沙門氏菌死亡 - LINE TODAY

澳洲男感染沙門氏菌死亡. 1,514 觀看次數. 澳洲布里斯本一名男子據稱因吃了壁虎而死。2018年12月David Dowell在一個派對上,疑似被人慫恿而挑戰吃 ... 於 today.line.me -

#55.沙門氏菌屬腸桿菌科 - 中文百科知識

世界上最大的一起沙門氏菌食物中毒是1953年於瑞典,由吃豬肉而引起的鼠傷寒沙門氏菌中毒,造成7717人中毒,90人死亡。由於沙門氏菌型、菌株不同,使人發病的菌量也不同, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#56.预防镰状细胞病患者感染沙门氏菌的疫苗 - Cochrane

感染这些细菌会导致并发症,降低患者的生活质量,有时还会导致死亡。沙门氏菌疫苗免疫是减少这些细菌感染的有效干预措施之一。有不同类型的疫苗可以使用:灭活疫苗和口服 ... 於 www.cochrane.org -

#57.國家衛生研究院-論壇- 「沙門氏菌」為細菌性食物中毒病因第三 ...

「沙門氏菌」為細菌性食物中毒病因第三名! ... 另確診個案中無新增死亡。 ... 事後,台北市衛生局進行檢驗調查,證實為「沙門氏桿菌(Salmonella)」所引起的食品中毒 ... 於 www.facebook.com -

#58.食物安全|如何避免將沙門氏菌食落肚?謹記烹調一步驟避食物 ...

沙門氏桿菌 (又稱沙門氏菌)因不耐熱,只要在60度下加熱20分鐘,或煮沸5分鐘皆可殺滅,因此在人員方面,調理者除了應將生熟食砧板、刀具與器具分開使用, ... 於 www.hk01.com -

#59.36.下列細菌性食物中毒,何者死亡率最高? (A)沙門氏菌(B)肉毒 ...

36.下列細菌性食物中毒,何者死亡率最高? (A)沙門氏菌 (B)肉毒桿菌 (C)金黃色葡萄球菌 (D)腸炎弧菌. 於 yamol.tw -

#60.美傳牛絞肉釀沙門氏菌疫情我國常見這三種食品遭汙染

美國疾病控制與預防中心(CDC)1 日公布六個州爆發沙門氏桿菌疫情,釀成1人死亡、8人送醫,罪魁禍首疑為牛絞肉。衛福部食藥署表示,我國近五年無食用 ... 於 www.tfif.org.tw -

#61.【解答】 (一)此事件為沙門氏菌(Salmonella)所造成之 ...

寒沙門氏菌(Salmonella Typhimurium)污染,進而影響其他下游食品,導致全美43 州與加. 拿大超過500 人因此感染,更有8 人死亡的不幸事件。 於 www.wunan.com.tw -

#62.花生醬含沙門氏菌釀9死PCA前總裁重囚28年 - 鉅亨

美國花生公司(PCA)專營花生加工,但2008年爆出花生醬產品含沙門氏菌,導致美國46個州共有723人「中招」,其中9人死亡,並需大規模回收產品。 於 news.cnyes.com -

#63.疑似沙門氏菌中毒! 豆奶攤傳食物中毒已19人用餐後不適送醫

中正大學林姓研究生本月21日與兩名同學到嘉義民雄豆奶攤吃宵夜後,一直喊肚子痛還曾嘔吐,未就醫24日死亡。 · 感染。 ·。 於 www.vaccigen.com.tw -

#64.嬰幼兒沙門氏菌腸炎,咩咩9m住院經驗

需用抗生素治療,否則有較高的死亡率及後遺症。 無論是沙門氏菌腸胃炎或暢寒,其傳染都是經由吃人被細菌污染的食物或飲水而 ... 於 harrytian.pixnet.net -

#65.嚴防兒童食物中毒家長宜對沙門氏菌等感染保持警覺 - 台東縣政府

後來,糞便及血液培養都長出「沙門氏菌」,證明造成女童拉肚子、高燒、熱痙攣及敗血症的 ... 但沙門氏菌也可能進入血液,造成敗血症,若治療不當,也可能導致死亡。 於 www.taitung.gov.tw -

#66.沙門氏菌腸胃炎 - 信誼好好育兒

大便往往培養不出細菌,診斷需靠血液培養。需用抗生素治療,否則有較高的死亡率及後遺症。 我們知道無論是沙門氏菌腸胃炎或暢寒,其傳染都是經由吃人被細菌污染的食物 ... 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#67.滑蛋烹煮及貯存溫度不當引致的沙門氏菌食物中毒個案 - Centre ...

沙門氏菌 能在未經煮熟的雞蛋中存活,引致食物中毒。此外,不當的貯存溫度(例如室溫攝氏25度)亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速 ... 於 www.cfs.gov.hk -

#68.雞蛋真的母湯洗,洗了反而細菌感染!醫師指出,僅守這三點原則

安全挑蛋吃蛋的3原則. 外表看似乾淨、無裂痕的新鮮雞蛋,裡面也可能含沙門氏菌(Salmonella),這種細菌 ... 於 www.storm.mg -

#69.沙門氏菌感染症- 維基百科,自由的百科全書

死亡 數, 268,000 (2015) ... 沙門氏菌感染症(英語:Salmonellosis),又稱沙門氏桿菌病,由沙門氏菌屬細菌感染 ... 維基共享資源中相關的多媒體資源:沙門氏菌感染症 ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.沙门氏菌_百度百科

感染沙门氏菌的人或带菌者的粪便污染食品,可使人发生食物中毒。 ... 说有很大影响,因为在选择培养基上直接培养“致伤”的沙门氏菌通常是以细菌死亡和试验失败而告终。 於 baike.baidu.com -

#71.沙門氏菌|南韓多間紫菜飯卷店爆食物中毒逾300人嘔吐不適1 ...

... 周三(25日)死亡。當局追查原因後,懷疑與雞蛋有關。 食用安全|2歲女觸摸雞蛋後沒洗手進食感染沙門氏菌腹瀉1周致腹膜炎,詳情即睇:【下一頁】. 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#72.宿主细胞对非伤寒沙门氏菌感染的死亡反应。,Frontiers in ...

细菌的毒性和传播部分取决于宿主个体通过胃肠道粘膜固有免疫反应(包括程序性细胞死亡)限制感染的能力。但是,鼠伤寒沙门氏菌已经通过使用III型分泌系统(T3SS)进化 ... 於 www.x-mol.com -

#73.沙」「雞」重重-利用分子生物技術檢測牧場沙門氏菌之汙染作者

我們上網查詢許多導致雛雞死亡的可能原因,其中包括沙門氏菌所引起的雛白痢,於是 ... 菌、雞沙門氏桿菌無鞭毛外,大多數具有菌毛,能吸附於宿主細胞表面。 (二)特性. 於 www.shs.edu.tw -

#74.沙門氏菌 - A+醫學百科

它可能加重病態或死亡率,或者降低動物的繁殖生產力。 蛋、家禽和肉類產品是沙門氏菌病的主要傳播媒介,感染主要取決於沙門氏菌的血清型和食用者的身體狀況,受威脅 ... 於 cht.a-hospital.com -

#75.傷寒與副傷寒- 衞生防護中心

傷寒及副傷寒分別由傷寒沙門氏菌及副傷寒沙門氏菌所引起。 病徵. 傷寒是一種可以影響全身,涉及多個器官的傳染病。常見的病徵包括持續發燒、頭痛、 ... 於 www.chp.gov.hk -

#76.法國吐司染沙門氏菌中毒害命? 研究生暴斃原因待確認 - 民視新聞

嘉義中正大學有一位研究生,4月的時候,在宿舍內死亡,由於死亡前他曾經到嘉義一家知名的豆奶攤吃過早餐,加上有其他民眾在同一家店用餐後, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#77.食品指標性病原菌介紹:沙門氏菌 - SGS安心資訊平台

在歐美各國的統計資料中,沙門氏菌(Salmonella) 經常位居細菌性食品中毒原因的 ... 2018年嘉義某豆奶攤發生食品中毒,造成1名碩士生死亡 (法式吐司) ... 於 msn.sgs.com -

#78.加拿大沙門氏菌大爆發:5人住院,1人死亡 - sa123

截至2018年12月21日,已有22例沙門氏菌確診病例,其中5人住院,1人死亡。 這些人在2017年4月至2018年11月中的時間生病,根據迄今為止的調查結果,疾病爆發 ... 於 sa123.cc -

#79.「沙門氏菌」為細菌性食物中毒病因第三名,通報率竟只有1 ...

根據歐盟統計,動物製品中最易引起食物中毒的「雞蛋與蛋製品」,其主要病因常源自沙門氏桿菌。而根據2019年食品藥物管理署「食品中毒案件病因物質分類 ... 於 www.foodnext.net -

#80.沙門氏菌併發症老人嬰幼兒多留意 - 公視新聞網

今年六月,有一名七十六歲的老人因為感染沙門氏菌併發腦膜炎死亡,由於國內沙門氏菌對抗生素用藥抗藥性強,使得重症病治療相當棘手,醫師表示, ... 於 news.pts.org.tw -

#81.廚藝好好玩: 探究真正飲食科學•破解廚房祕技•料理好食物【全新增訂版】

... 海鮮雖以此溫度烹煮但仍被認為是生的/未熟的巴氏殺菌 3.5 分鐘後蛋白質開始凝固沙門氏菌死亡(最終結果)荷包蛋的蛋黃/半生荷包蛋美國農業部建議溫度水煮蛋沙門氏菌 ... 於 books.google.com.tw -

#82.生化科技學系微生物與細胞專題討論

沙門氏菌 (Salmonella enterica)是一種具有鞭毛的革蘭氏陰性菌,包含2000 ... (PI)來計算死亡細胞的數量,SseL 對於沙門氏菌感染所造成的細胞毒性 ... 於 cthuang.bst.ntu.edu.tw -

#83.沙門氏菌新聞- 中時新聞網- Chinatimes.com

搜尋結果. 以下是含有沙門氏菌的搜尋結果,共62筆 ... 養小烏龜感染沙門氏菌6歲女童發燒40度狂腹瀉. 16:252021/04/09 ... 韓國金針菇含致命病毒已致4人死亡. 於 www.chinatimes.com -

#84.發燒免驚!搞懂流感、腸病毒,小兒生病不心慌 - Google 圖書結果

1遊走於各種動物之間:沙門氏菌感染「吃壞肚子」這句話被大家用了不知多少遍, ... 後來她換工作,到一個家庭幫傭,整個家族馬上籠罩在傷寒的陰影之下,甚至造成一人死亡。 於 books.google.com.tw -

#85.當心沙門氏菌!奶類食品常受污染恐引發急性腸胃炎 - 三立新聞

去年國外驚爆奶粉疑似受到「沙門氏菌」汚染,緊急宣布大規模回收,雖未傳出死亡案例,但有嬰兒喝下汚染奶粉後身體不適。沙門氏菌為常見食品中毒菌, ... 於 www.setn.com -

#86.夏季如何避免沙门氏菌感染 - 人民网健康

沙门氏菌 是引起细菌性食物中毒的常见菌种,我国的细菌性食物中毒有70%到80% ... 治疗,发病几天后可以自愈,但全球每年仍有大约15.5万感染者会死亡。 於 health.people.com.cn -

#87.沙門氏菌食物中毒嚴重會致死如何預防很重要 - 每日頭條

潛伏期一般為6~48小時。主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發熱等。急性腹瀉以黃色或黃綠色水樣便為主,有惡臭。重者可引起痙攣、脫水、休克甚至死亡, ... 於 kknews.cc -

#88.嘉義民雄豆奶攤等人判6個月死亡碩士生父嘆:司法黑暗 - Hit Fm

林姓碩士生父親得知消息後直呼,司法黑暗、判決太輕,非常不利於食品安全提升。嘉義地方法院今天表示,認定本案為沙門氏桿菌造成食物中毒,最多僅造成嘔吐 ... 於 www.hitoradio.com -

#89.摸雞蛋沒洗手女腸爛險死沙門氏菌一起吃下肚切除100公分大腸 ...

醫師指,蛋殼常帶有沙門氏菌,民眾買蛋建議買有洗過的洗選蛋,且摸完蛋後要快洗手,以防病從口入。 併發毒性巨結腸 ... 於 tw.appledaily.com -

#90.利用Selenite Brilliant Green Broth增菌以提升冀便檢體中

吾等建議臨床微生物檢驗室將SBG broth 應用於腹瀉糞便檢體中沙門氏菌的增. 菌。 ... 傷寒沙門氏菌食物中毒而死亡的案例更高達XLD 平板,此方法比直接接種方法提升3.3. 於 www.superlab.com.tw -

#91.畜牧業及食品安全的守門員:分子技術快篩沙門氏菌

細菌是食品安全與公共衛生所面對的重要課題,其中沙門氏菌(Salmonella spp.) ... 而都柏林沙門氏菌(S. Dublin)會感染小牛,造成發燒、血便甚至死亡。 於 agtech.coa.gov.tw -

#92.沙門氏菌引發馬來西亞食物中毒致兩人死亡 - 壹讀

馬來西亞衛生部21日證實,沙門氏菌是該國近期一系列叻沙食物中毒病例的罪魁禍首,已導致兩人死亡。叻沙是馬來西亞代表性的麵食料理。 於 read01.com -

#93.生命力超強!專家揭「沙門氏菌」可怕症狀…中毒致死率排第2

沙門氏菌 的致死率為1%,看似不高,但是以美國的資料來看,由食品中毒而致死的排名中,沙門氏菌排名第二。而台灣也有因沙門氏菌致命的例子。 2018年嘉義的 ... 於 health.ettoday.net -

#94.雞蛋需要冷藏嗎?認識及預防沙門氏桿菌食物中毒 - 醫聯網

死亡 率為1%以下。 沙門氏菌食品中毒之預防. 1.防止細菌污染:要防止動物食品生前感染、宰後污染和食品煮熟後 ... 於 med-net.com -

#95.【耐藥菌株】CDC警告牛肉及軟芝士有「超級」沙門氏菌

美國衛生官員警告說,一種抗生素抗性的沙門氏菌病毒(salmonella)出現, ... 他說,死者患有其他疾病,但沙門氏菌是他們死亡的一個因素。 於 medicalinspire.com -

#96.雞蛋中之沙門氏桿菌

蛋類製品污染沙門氏桿菌乃長久以來之問題,由於蛋消費人口眾多,蛋媒感染已成嚴重之 ... 於pH 11,無論水溫於32.2、37.7 或43.3℃時,S. enteritidis 均快速死亡,但 ... 於 www.miobuffer.com.tw -

#97.沙门氏菌消灭很容易医生:现在是最容易繁殖的季节

一般沙门氏菌感染的预后良好,但老人、儿童及体弱者若未及时进行急救处理也可能导致死亡。 沙门氏菌的传播途径,像食品在加工、运输、出售过程中被蟑螂、 ... 於 xm.fjsen.com -

#98.科学研究揭示沙门氏菌为何会致人食物中毒、甚至死亡

沙门氏菌 作为一种常见的食源性致病菌,很容易引起人食物中毒。症状包括腹部痉挛,腹泻和发烧,严重时可以导致死亡。据统计在世界各国的种类细菌性食物中毒中,沙门氏菌 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#99.美國爆發沙門氏桿菌疫情專家:食物加溫超過70度再吃

... 國六個州爆發沙門氏桿菌疫情,造成一人死亡、八人送醫,肇因疑為牛絞肉。衛福部食藥署表示,我國近五年沙門氏桿菌每年感染病例,分別是200多至600 ... 於 health.udn.com