灌氧氣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王唯工寫的 氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版) 和蔡知臻的 憂傷對話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站全省服務據點-混合氣也說明:... 保護混合氣大致可以分為二成分混合氣、三成分混合氣和四成分混合氣三類。氫氧是氫氣(H2)和氧氣(O2)按2:1摩爾比例混合的混合物,這個比例和水中氫和氧的比例相同。

這兩本書分別來自大塊文化 和秀威資訊所出版 。

世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 蔡美瑛所指導 郭幼龍的 民眾對臺灣電影的評價與電影消費行為之關係研究 (1998),提出灌氧氣關鍵因素是什麼,來自於消費、評價、台灣電影、影片、電影、消費行為。

最後網站家用3.5L氧氣瓶到哪裡可以灌氧則補充:健康諮詢描述:患者性別: 患者年齡: 家用3.5L氧氣瓶到哪裡可以灌氧南京市費用大概多少錢? 權威解答. 病情分析: 朋友你好,根據你的提問,一般可以去醫院換氣的.

氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)

為了解決灌氧氣 的問題,作者王唯工 這樣論述:

【二十周年紀念全新修訂版 收錄珍貴手稿照片】 氣血共振理論先行者 脈診奠定醫理未來 美國約翰霍普金斯大學生物學物理博士 王唯工教授 35年科學脈診心血精華 改寫近代西方血循環理論 重新定位中醫氣與經絡共振的科學脈絡 中醫聖經《黃帝內經》以降,最重大的科學突破; 結合物理與生理,理解氣與經絡共振的科學本質,破解中醫把脈的偉大之謎! 氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是這項醫

學史上的重要突破並非新發現,中醫三千年前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。 透過本書,將可以了解以共振理論為基礎的脈診觀點: ◆氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 ◆經絡、穴道與器官如何形成共振網路。 ◆以共振觀點看循環系統結構與功能。 ◆中醫如何治療循環的病。 ◆脈診如何定位病灶。 ◆中藥和脈診如何相輔相成。 ◆由脈診觀點看日常保健。 本書作者王唯工教授以共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作就像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現

代科學證明了中國古人的智慧,並且利用脈診儀分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,更是朝向一個自然老化而無病痛的未來。 我們的十大死因大都與循環有關。西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是,這項醫學史上的重大突破並非新發現,中醫三千前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。本書作者根據共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現代科學證明了中國

古人的智慧,並且利用新式儀器還能分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,朝向一個自然老化而無病痛的未來。 關於「中醫科學化」,長久以來,一直存在著幾派不同的聲音。有一群人將科學化解釋為西醫化,認為中醫落後於西醫,不屑於氣與經絡的科學化研究。還有一種人認為中醫本身即是科學的,不需再於此多作辯證,應思考中醫本身的優勢,以中醫的思維來思考中醫的未來。當然,也有一群科學家,不論主客觀的條件如何,在相信中醫的信念下,默默地為中醫的科學證據和解釋努力著。 在這當中,最具劃時代意義的,當屬王唯工教授的論述。 當其他人仍找不出脈搏與生理現象的關聯時,王教授以壓力和共振

理論來類比血液在人體中的運作,成功地突破了困境,不僅為長久以來破綻百出的西方循環理論找到一個新出口,也為中醫建立了一套現代化語言。此外,王教授基於共振理論發展出的「經絡演化論」──DNA提供成長的材料,經絡提供生長的能量──也預示了生物演化研究下一波的契機。 王教授的理論與中醫的精神極為契合,並且能夠數量化與公式化,是先前倡導中醫現代化、科學化者所未達到的。他找到了一個讓中醫以科學語言溝通的方法,提供一種角度,讓不懂中國傳統文化思維的對象,也能理解中醫,理解「氣」、「經絡」、「陰陽五行」……之於人體的意義。 當然它必然將面臨典範、觀念、臨床以及時間的考驗與修正,甚至必須面對一

些非理性與教條式的反對。但是一個以中國文化為根基,卻又吸收了最先進的西方科技手段的創新理論,很可能將對二十一世紀的生命科學(如病理、胚胎、復健……)等各領域,產生革命性的影響。 專文推薦 臺大榮譽教授 李嗣涔 古典針灸派傳人、《經絡解密》系列書作者 沈邑穎 衛生福利部中醫藥司司長 黃怡超(按姓氏筆畫序)

灌氧氣進入發燒排行的影片

------------------------------------------------------------------------------------------------

#灌籃高手#藤真#抄截

FB:https://www.facebook.com/CEZombie/

Twitch:https://www.twitch.tv/cezombie

DC群:https://discord.gg/kmScwMK

歐富寶斗內:

https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/9DE30F499B2C3CAB254511F902E8AE5C

Paypal斗內:

paypal.me/CEZombie

----------------------------------------------------------------------

有餘力想贊助我的銀行帳號:1403979020173

玉山銀行:808

加入YT會員連結

https://www.youtube.com/channel/UCiUiijZee1PbbVj_2scjpAA/join

---------------------------------------------------------------------

工商合作請來信

[email protected]

民眾對臺灣電影的評價與電影消費行為之關係研究

為了解決灌氧氣 的問題,作者郭幼龍 這樣論述:

「台灣電影」在這幾年間萎縮得相當明顯,製片數量銳減,票房跌落谷底,電影市場不但由外片席捲,而且國片市場也幾乎全是港片的天下。台灣公司資金並主要由台灣工作人員製作、編、導、主演的「台灣電影」,雖然紛紛在國際間各項影展中獲獎,但是卻很少擠進十大賣座國片排行榜,顯然「叫好」和「叫座」之間,還有一些距離,而民眾對於「台灣電影」也有不同的評價。民眾對台灣電影有怎麼樣的評價(滿意度、再度觀看之意願、口碑)?民眾對台灣電影的評價與電影消費行為之間,又存在著什麼樣的互動關係?值得從學術的角度分析剖視。本研究合併使用「質化」和「量化」的研究方式,先以「焦點團體」(Focus Group )訪問法,深入瞭解大學

生、中學生及一般民眾觀看電影行為的動機、不看電影的原因以及選擇電影的決定因素,並參考過去的相關研究,發展出一份封閉式問卷,然後採用電話訪問法,以中央通訊社民意調查部「台北縣市住宅電話電腦資料庫」為抽樣母體,經由電腦程式以多段隨機撥號抽樣方式(multistage RDD sampling)抽樣,總共抽出3,627個電話號碼,再以戶中年滿十二歲及以上,下次過生日者(next-birthday)接受訪問,總受訪人數為2,920人,結果成功訪問1,673 個有效樣本,訪問成功率為57.295%,以百分之九十五信心水準估計,抽樣誤差值為±2.396% 。將有效問卷資料整理編碼之後,用SAS軟體在個人電

腦中運算,以百分比(次數分配表)、卡方檢定(Chi-Square Test)、t 檢定(T-test)、變異數分析(Analysis of Varience /ANOVA)、多變量變異數分析(MANOVA)以及皮爾生積差相關(Pearson Product-Moment Correlation)等統計方法進行分析。研究結果發現:(1)大部份的民眾都愛看電影,只是看電影的管道有所不同。大多數人結伴去電影院看電影的次數比較多;而去電影院觀看「台片」的,則以12~19歲、未婚、國中程度者之比例較高。不過,民眾去電影院觀看「台片」的頻次、觀看錄影帶∕影碟∕VCD「台片」的頻次、觀看電視上或第四台「台片

」所花的時間,均遠比觀看「外片」或「港片」的少。民眾沒經常去電影院觀看「外片」最主要的原因是忙碌及時間的問題;沒經常去電影院觀看「港片」最主要的原因是影片本身的因素及方便省事的因素;沒經常去電影院觀看「台片」最主要的原因,則是影片本身的因素。(2)民眾最相信的電影新資訊傳遞管道是:電視、他人推薦(口碑)、報紙、電影院預告片及影評。教育程度較高者,比較相信影評及他人推薦(口碑);教育程度愈低者,愈相信電視。另外,民眾選擇觀看某部電影最主要的決定因素是:「信任該部電影的製作水準」、「電影類型」、「他人的推薦」及「廣告的吸引」,而且教育程度愈高者愈注重「電影製作水準」、「電影類型」及「他人的推薦」,

教育程度愈低者、年齡愈大者則是愈依賴廣告。(3)電影涉入程度在性別、年齡、教育程度、家庭狀況、職業、收入、休閒娛樂支出等變項上,有顯著的差異;但在族群別及居住地區等變項上的差異性不顯著。涉入程度在去電影院觀看「台片」的頻次、同行看電影的同伴、沒經常去電影院觀看「台片」的主因、最相信的電影新資訊傳遞管道、選擇觀看某部電影最主要的決定因素、觀看錄影帶影碟或VCD「台片」的頻次等變項上,有顯著的差異,但在觀看電視上或第四台「台片」所花的時間上,差異不顯著。(4)去電影院觀看電影的動機在性別、年齡、教育程度、家庭狀況、職業、收入、休閒娛樂支出等變項上,有顯著的差異;但在族群別、居住地區等變項上的差異性

不顯著。另外,去電影院觀看電影的動機在不同電影消費行為上,有顯著的差異。(5)民眾對台灣電影的評價在年齡、教育程度、家庭狀況、職業、收入、休閒娛樂支出、族群別、居住地區等變項上,有顯著差異;但在性別上的差異性不顯著。另外,民眾對台灣電影的評價在不同電影消費行為上,有顯著的差異。(6)民眾去電影院觀看電影的各項動機因素(GSi)與台灣電影在相對應各動機因素上的滿足程度(GOi)之間,在「休閒娛樂」一項,呈現顯著負相關的關係;其他各項動機因素與其相對應的滿足程度之間,則呈現正相關的關係。(7)整體而言,台灣電影在各項動機因素上滿足民眾的程度都不高;此外,民眾對台灣電影的滿意度低,再度觀看之意願低,

口碑也不好。而台灣電影三項「評價指標」之間的相關性又非常顯著,顯示民眾對台灣電影的滿意度低,自然口碑就差,而下次再度觀看台灣電影的意願就低。(8)去電影院觀看電影的動機和台灣電影滿意度兩者之間的平均絕對差值(Σ∣GSi-GOi∣/n),與觀看「外片」的次數有顯著的正相關關係,與觀看「台片」的次數有顯著的負相關關係。換言之,動機愈強,「台片」滿意度愈低,則去電影院觀看「台片」的次數愈少,去電影院觀看「外片」的次數愈多。(9)「休閒娛樂」動機愈強者,其對台片之「滿意度」愈低;「放鬆心情」動機和「滿意度」間的關係不顯著;其他動機因素和評價指標之間,則呈現顯著正相關的關係。

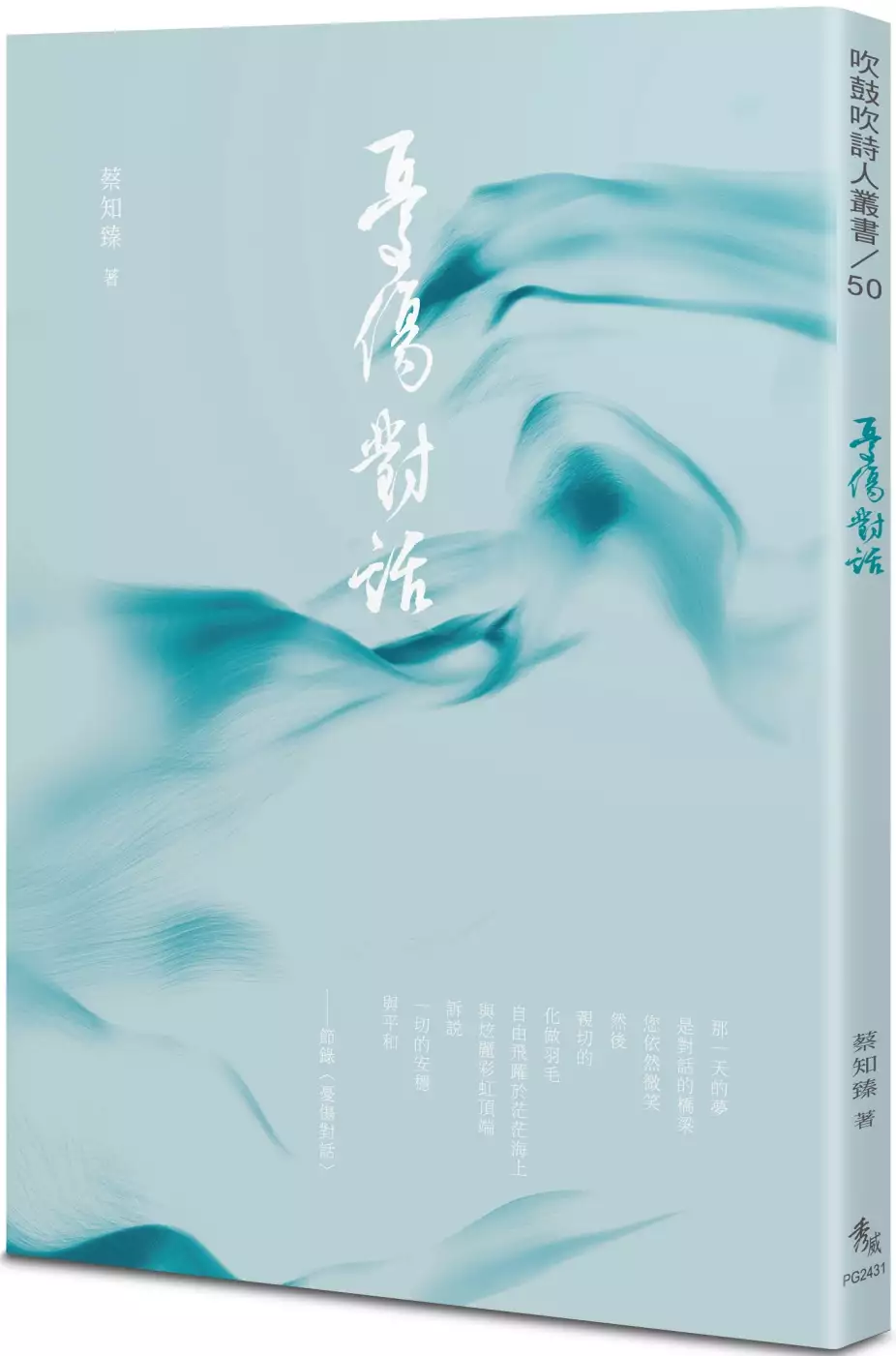

憂傷對話

為了解決灌氧氣 的問題,作者蔡知臻 這樣論述:

即使對話注定是憂傷低迴,詩人仍然願意持續地寫詩,記錄生命中許許多多倏忽一瞬、生死剎那的過眼雲煙。 本書輯一「游牧詩心」細剖關於詩的種種紋路與肌理,還有洞悉詩理卻不鑽牛角尖的自我解嘲。輯二「憂傷對話」是作者從孺慕之情的遺憾感傷,到對世界的憂患詰控,不猙獰,不聲嘶力竭,滿懷溫柔的期盼。攀附「情」字而生的輯三「唯情是一種信仰」闡述人一旦身陷情中,即使被吞噬也心甘情願。詩人直面滾騰性慾,是獎賞、懲罰,亦是愛恨相生的心理糾葛。 作者以文字揉合對詩的思索、情感的拿捏與慾望的撩動,在口語和跳躍式的詼諧背後,暗藏著個人生活與現實世界的連結,持續以詩奏響生命的弦音。 「整冊詩集,

微涼輕暖,文字乍看純粹直接其實時不時有迂迴的轉角,以為是素淨的裸妝感,細細端詳又並非無色無味的寡淡,抒情或論述、呢喃或哨聲,乃至於綿句或促音,皆自有其吸睛與搗心的力度。」──作家陳冠良 「『憂傷對話』這標題,蘊含了一股巨大能量,初讀時只覺涼風拂過肌膚,微有刺痛,良久,後勁便綿密而來,如簌簌冷雨扎在心坎、織上眼瞳,愁緒似鼓,聲聲盪入無垠的荒野,揚起層層風沙,令來者一片朦朧,難以踏下腳印,難以安禢靈魂。」──詩人蘇家立 「《憂傷對話》是詩人將更深一層情感的託付與信仰,改變不了、動搖不得,無論未來還有多遠,他永遠是那個外公最疼愛的少年。」──詩人寧靜海 本書特色 ★蔡知臻

以文字揉合對詩的思索、情感的拿捏與慾望的撩動,在口語和跳躍式的詼諧背後,暗藏著個人生活與現實世界的連結,持續以詩奏響生命的弦音。 ★即使對話注定是憂傷低迴,作者仍然願意持續地寫詩,記錄生命中許多倏忽一瞬、生死剎那的過眼雲煙,無論未來還有多遠,他永遠是那個外公最疼愛的少年。

灌氧氣的網路口碑排行榜

-

#1.灌氧氣-新人首單立減十元-2022年5月|淘寶海外

在這些灌氧氣的選購熱點有靜音型、車載型、帶計時功能、霧化型和帶遙控等多種,在灌氧氣的製氧機類別有氧氣瓶、醫用級製氧機、氧氣袋、保健氧療型和製氧機配件等多種, ... 於 world.taobao.com -

#2.政府資訊公開-招標公告

[標案名稱]110年執行緊急救護用氧氣鋼(鋁)瓶填灌氧氣及鋼(鋁)瓶檢驗採購案 [標的分類]財物類352 - 醫藥產品 [財物採購性質]買受,定製 於 www.fire.taichung.gov.tw -

#3.全省服務據點-混合氣

... 保護混合氣大致可以分為二成分混合氣、三成分混合氣和四成分混合氣三類。氫氧是氫氣(H2)和氧氣(O2)按2:1摩爾比例混合的混合物,這個比例和水中氫和氧的比例相同。 於 www.aircoltd.com.tw -

#4.家用3.5L氧氣瓶到哪裡可以灌氧

健康諮詢描述:患者性別: 患者年齡: 家用3.5L氧氣瓶到哪裡可以灌氧南京市費用大概多少錢? 權威解答. 病情分析: 朋友你好,根據你的提問,一般可以去醫院換氣的. 於 m.yaofangpu.com -

#5.( 教育訓練) 如何填充隨身瓶氧氣鋼瓶 - YouTube

Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. 於 www.youtube.com -

#6.睡美人洞救援行動- 维基百科,自由的百科全书

起因是該年6月23日,清莱府的少年足球队「野豬隊」(Moo Pa)12名少年和教練,因睡美人洞遭暴雨灌入而受困洞內。 睡美人洞救援行動. Rescue equipment in Tham Luang ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#7.【二】高壓氣體鋼瓶使用管理注意事項 - 電子工程系

氧氣 或空氣. 黑(Black). N-1.0. 二氧化碳 ; 氫氣等可. 燃性氣體. 硃 紅(Vermilion Red). 7.5 R 9/20(#1-25). 笑氣 ; 氮、氬、氦. 及惰性氣體. 銀 灰(Silver Gray). 5 PB 6 ... 於 ece.ntust.edu.tw -

#8.臺北氧氣股份有限公司

其它資料 ; 英文品名, Taipei Oxygen Medical Oxygen ; 適應症, 醫用氣體 ; 劑型, 醫用氣體(氣態) ; 包裝, 容積鋼瓶,灌裝壓力至少應達120kg/cm2/35℃以上 ; 藥品類別, 須由醫師 ... 於 www.twincn.com -

#9.氬氣- 嘉義 - 萬勝行

回首頁 >; 產品介紹 >; 工業氣體 >; 氬氣. 氬氣. 氬氣 點擊圖片放大. 商品名稱: 氬氣. 更多商品. 氧氣 · 氧氣 · 氧氣 · 氮氣 · 氬氣. 產品介紹. 於 www.van-shing.com.tw -

#10.10L 氧氣的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

鋼瓶小舖”全新10L鋼瓶(已灌氧氣)附鐵製提把~氧氣氮氣氬氣二氧化碳氦氣均適用 · $1,950. 價格持平. Yahoo拍賣鋼瓶小舖(643), 高雄市. 二手氧氣鋼瓶(4L/5L/10L). 於 biggo.com.tw -

#11.基礎手套口罩 - 海山儀器有限公司

雙濾灌式,全面罩可保護眼睛及臉部,可搭配多種濾材使用,以確保呼吸系統的 ... 此氣體偵測器為單用拋棄式,買入後保固兩年,110備有氧氣、一氧化碳及硫化氫三種機型可 ... 於 www.hi-sun.com.tw -

#12.[分享] 醫療用氧氣何處買 - 熊熊漢堡寶

阿公要出院了,醫生說家裡最好準備氧氣和氣管擴張劑面罩,以備不時之需! 有關氧氣部分,在網路上搜尋了 ... 優點是可以自己產氧氣,不用請人來灌氧氣. 於 feelx.pixnet.net -

#13.一般確診吃什麼藥?誰及何時該吃抗病毒藥物?輕中重症適用 ...

A:未住院,未使用氧氣且有重症風險因子的輕症病患,可使用口服Nirmatrelvir + ritonavir(Paxlovid)或口服Molnupiravir(Lagevrio),以降低轉變為 ... 於 health.udn.com -

#14.高雄一般工業用氣體、氧氣、氬氣、氮氣、二氧化碳

高雄一般工業用氣體、氧氣、氬氣、氮氣、二氧化碳、氦氣. 高雄灌氬氣. 相關資訊. 高雄灌氧氣 ... 遠榮樹林醫用液態氧氣YRIG-SL MEDICAL LIQUID OXYGEN. 醫用氣體。 於 pharmacistplus.com -

#15.111年度灌充救護用氧氣採購案 - 開放標案

招標單位:臺北市政府消防局,招標金額:980000,招標日期:2021-11-17,標案案號:651811106,分類:勞務類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#16.【家屬照顧病人原則】 - 臺北榮民總醫院

一、放置鼻胃管之目的:. (一)灌食(腸道營養):. 曾行口腔或胃腸手術、消化道阻塞、有嚴重 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#17.【防疫保單之亂】1星灌爆評論!富邦產險、金管會地標遭竄改 ...

此外,也有不少網友以「1星」灌爆評論,並留言批評「真正看清保險公司醜陋的 ... 《大家論壇》肺炎視角:疫情至少1800萬人喪生缺乏醫用氧氣是關鍵 ... 於 www.upmedia.mg -

#18.法規名稱: 高壓氣體勞工安全規則

三、使用液化石油氣、環丙烷、甲胺、二甲醚及此等之混合物製造設備灌裝高壓氣體時, 應採防止該設備之原動機產生之火花。 四、使用可燃性氣體、毒性氣體或氧氣之製造 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#19.老菸槍罹無藥可醫的「肺泡蛋白沉積症」,靠「洗肺... - LINE ...

氧氣 進不來肺泡蛋白質垃圾作怪 ... 「洗肺」就好比讓病人的肺浸在水裡,把沉積在肺裡的蛋白質溶解,之後灌入生理食鹽水,拍痰震盪再抽吸。 於 today.line.me -

#20.國小_自然_20-1-3 氧氣的特性與用途 - LearnMode 學習吧

【課程介紹】 物質在氧氣中會燃燒得更旺盛,因為氧氣具有幫助物質燃燒的特性, ... 到水族館買魚時,店員會在塑膠袋裡 灌氧氣 ;搶救呼吸困難的病患,運用氧氣罩……等。 於 www.learnmode.net -

#21.都市計畫住宅區內從事灌裝氧氣、氮氣等事業 - 營建署

都市計畫住宅區內從事灌裝氧氣、氮氣等事業,影響四周居民安全,可飭令遷廠先行停工. ‧. 發布日期:1980-03-10. 內政部69.3.10台內營字第一一二九五號函查「都市計畫 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#22.65歲以上快篩陽用藥5/18上路領藥流程一次看 - 中央社

... 具重症風險因子(除懷孕外),未使用氧氣且於發病5天內小於18歲的病人使用。 因此該藥品以提供血液透析、以管灌方式進食、思覺失調等無法使用其他 ... 於 www.cna.com.tw -

#23.灌氧氣| 飛比價格

灌氧氣 價格推薦共45筆。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多!簡單快速上手,最適合你的比價網站, ... 於 feebee.com.tw -

#24.氧氣、氬氣、氮氣、二氧化碳、氦氣 - 世鴻氣體有限公司

化學品名稱:氬氣(Argon gas). 建議用途及限制使用:. 於電弧焊接中的鈍氣阻絕;銅鋅合金之焊接爐;電漿噴口火炬(與氫氣)電燈泡或特殊燈飾(氖,螢光劑,納蒸氣等等); ... 於 www.shrhung.com.tw -

#25.教學用緊急醫療救護單項技術操作規範 - 消防法令查詢系統

十六、袋瓣罩甦醒球人工呼吸(一)若給予氧氣後,血氧濃度(SpO2)未提升或持續發紺,應使用袋瓣罩甦醒球人工呼吸。 (二)一手將面罩尖端朝傷病患的前額,拇指和食指扣住 ... 於 law.nfa.gov.tw -

#26.職業安全衛生設施規則-編章節條文 - 全國法規資料庫

二、容器應標明所裝氣體之品名,不得任意灌裝或轉裝。 三、容器外表顏色,不得擅自變更或擦掉。 ... 四、可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶,應分開貯存。 於 law.moj.gov.tw -

#27.居家氧氣鋼瓶(一) @ 長照資源小小站:: 隨意窩Xuite日誌

醫用氣體的販賣:需要向各縣市政府衛生局取得販賣業藥商許可執照,可以販賣各廠牌醫用氣體,但不能有製造、灌充、分裝等屬於製造的行為。 產品查驗登記部 ... 於 blog.xuite.net -

#28.氧氣鋼瓶填充台北的推薦與評價,PTT、DCARD

板橋有幫氣泡水機的鋼瓶灌食用級二氧化碳的店嗎? 目前問到的只有北市的帥全。 問過原廠,要換鋼瓶的話大約要一週! 這個夏天沒有 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#29.東和氣體實業廠股份有限公司

氧氣 、氮氣、氬氣、氫氣、氦氣、二氧化碳、乙炔、各類混合氣、雷射氣體、各種特殊氣體、各種醫療氣體、液態氬、液態氧、液態氮、氣體錶切割器、熔接器、白鐵軟管、塑膠 ... 於 www.dong-he.com.tw -

#30.氣定神閒過日子淺談居家氧氣設備

許多病患及家屬,一聽到醫師叮嚀要居家長期使用氧氣,都會有許多疑問, ... 表而定,高壓氧氣筒內氧氣耗盡後,需要攜帶高壓氧氣筒到氧氣公司灌氧氣。 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#31.台積公司- 承攬商環安衛藍皮書tsmc 2020 Ver. 2

槽車灌充作業規定 ... 是指空氣中氧氣濃度未滿18% 之狀態,即使沒有任何有害 ... 吸能力或造成呼吸迅速衰竭;氧氣濃度低於6% 以下時可. 於 supplyonline.tsmc.com.tw -

#32.上班族必做!彥寬老師「周天顫掌」灌氧氣緩解全身僵硬、痠痛

彥寬老師「周天顫掌」灌氧氣緩解全身僵硬、痠痛. 健康2.0; 2019/08/27 16:32. 字體放大. 上班族長期間待在冷氣房,久坐不動最容易全身僵硬、痠痛。彥寬老師推薦1招「周 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#33.校園內氣體鋼瓶操作使用的安全考量

分析使用的氮氣、氧氣、氦氣、氫氣等高壓氣體鋼瓶,金屬氣焊時使用的乙炔氣. 體鋼瓶,呼吸防護具的氧氣鋼瓶或是空氣鋼瓶,冷氣機或冷凍冷藏庫充填的冷媒. 或是用來灌充 ... 於 www.safelab.edu.tw -

#34.「幼兒園裝沒事」害全家染疫媽虛弱戴氧氣罩!網轟別人孩死不完

「幼兒園裝沒事」害全家染疫媽虛弱戴氧氣罩!網轟別人孩死不完 ... Netflix「買不到快篩」迷因遭網出征網灌爆粉專逼道歉:別只刪文. 於 www.ettoday.net -

#35.慢性阻塞性肺疾病患者居家氧氣治療護理指導 - 衛生福利部澎湖 ...

當肺部不能運送足夠的氧氣到血液時,會引起呼吸困難、頭痛、指甲變紫、 ... 攜帶型的氧氣筒,可依需要選擇,其缺點為使用量大時,需經常加灌氧氣。 於 www.pngh.mohw.gov.tw -

#36.瀚弘鋼瓶小棧-8L全新鋁瓶(灌氧氣-氬氣-氮氣-二氧化碳) - Mashup

商品內容/product detail ****產品名稱: 8公升全新鋁瓶可灌:氧氣/氬氣/氮氣/二氧化碳 ****產品特點: 高壓鋁瓶: 閥門TP250 瓶子: PW150BAR PH250BAR 於 www.mashup.com.tw -

#37.日昇氣體- 台北/新北氣體行

氧氣 O2、二氧化碳CO2、氮氣N2、氦氣He、乙炔..等各種氣體填充送貨。鋼瓶販售,水草用CO2,充氣球等等服務. 客戶感言. 9 個月前.. 檢舉不當內容. 於 sunrisegas.business.site -

#38.台北醫用氣體,新北氧氣鋼瓶,三重氧氣製造機 - 訂房優惠報報

CO2高壓鋁瓶2L灌氣心得分享(氣體行真心不騙) | 三重氣體行 · [問題] 三重有氣體行嗎? · 【已解決】三重台北Co2瓶哪裡可以灌氣| 三重氣體行 · 今天去灌CO2 (附氣體行搜尋網頁) ... 於 twagoda.com -

#39.施工不慎?! 灌氧氣鋼瓶驚爆工人慘死 - YouTube

灌氧氣 鋼瓶驚爆工人慘死. 7,947 views7.9K views. Jul 4, 2013. 5. Dislike. Share. Save. 年代新聞CH50. 年代新聞CH50. 543K subscribers. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#40.醫療院所醫用氣體鋼瓶之管理建議案

事故描述: 2013年7月4日灌氧氣時發生鋼瓶爆炸,工人斷頭慘死(蘋果日報報導)。 albert. 醫用氣體之使用與管理. 發生之可能原因: 使用改造之不 ... 於 www.igaroc.org.tw -

#41.鋼瓶小舖” 3.5L鋼瓶(已灌氧氣)~ 氧氣氮氣氬氣二氧化碳

3.5L 鋼瓶(已灌氧氣)❤ 可依客戶實際需求選擇瓶頭, 若未特別提出,則以下標賣場款式出貨水測檢驗合格:國內法規規定,每支鋼瓶須每三年作水壓檢測才可繼續使用, ... 於 shopee.tw -

#42.隨身攜帶氧氣瓶 - PChome 24h購物

隨身攜帶氧氣瓶. ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 安裝商品、ATM或7-11 ibon付款者等不在 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#43.10l氧氣鋼瓶- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

快速(0). List View. 台灣現貨~家用氧氣瓶推車鋼瓶架子便攜式氧氣罐拖車適用于8L 10L 15L氧氣瓶台中市 ... 鋼瓶小舖” 10L鋼瓶(已灌氧氣)~氬氣氮氣氧氣二氧化碳~ 高雄市 ... 於 www.lbj.tw -

#44.台北市灌氧氣

尋找八木町食堂資訊的人也對台北市灌氧氣感到興趣,以下是八木町食堂的靠北餐廳情報,帥全企業提供各式氧氣鋼瓶、醫療器材租借、居家護理用品、各種醫用氣體製造、 . 於 needmorefood.com -

#45.JS醫療便利店

輔具特約廠商/氧氣瓶/氧氣隨身瓶/氧氣鼻管/蛇型軟管/氧氣面罩/氣切面罩/噴霧潮濕瓶/氧氣機相關耗材/輪椅氧氣瓶架 · 4.輔具特約廠商/噴霧治療器/蒸氣吸入器/化痰機/加濕 ... 於 www.jengshin.com -

#46.台中氧氣股份有限公司

主要服務項目為提供氧氣/氬氣/氮氣/二氧化碳四大工業用氣體.正派誠信的經營是公司多年以來的經營理念. 本公司有自信提供最合理的價格, 最專業的技術,以及 ... 於 www.tcgas.com.tw -

#47.辨識合格氣體鋼瓶的方法- 九聯氣體有限公司

國內自行製造灌充的氣體鋼瓶中,舉凡氧氣、氮氣、氬氣、氫氣、氦氣、混合氣等,都應經過檢驗並套有年度識別環。其餘,乙炔及液、氣共存 ... 於 www.jioulian.com.tw -

#48.產品介紹 - 益成氣體行

益成氣體行專營,氧氣鋼瓶,醫用氧氣鋼瓶及配件,氧氣攜帶式鋁瓶組,氧氣隨身瓶,服務區域涵蓋彰化南投台中雲林,連絡電話:04-8227741. 於 www.ei-cheng.com.tw -

#49.10.E 型鋁製氧氣鋼瓶灌滿時,在標準溫度及壓力下(STPD ...

E 型鋁製氧氣鋼瓶灌滿時,在標準溫度及壓力下(STPD)最多約可釋放多少容積的氧氣? (A)425 公升 (B)680 公升 (C)1150 公升 (D)1738 公升. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#50.脫離氧氣箱,雖然需要食道胃管灌食- 頭份永昌動物醫院

星期二,車禍上下顎骨折,肺挫傷的橘子,脫離 氧氣 箱,雖然需要食道胃管灌食,但是撒嬌到不行囉! 於 zh-tw.facebook.com -

#51.醫療照顧注意事項 - 台中榮總

鼻胃管灌食用物應每次用後即清洗晾乾,放在乾淨器皿內。 ... 較遲鈍或因無法移動身體使得皮膚長時間受壓造成組織缺乏營養及氧氣而壞死,形成壓瘡。 於 www.vghtc.gov.tw -

#52.灌氧氣- 人氣推薦- 2022年5月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦灌氧氣人氣商品都在露天!買灌氧氣立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動,安心網購超方便! 於 www.ruten.com.tw -

#53.新型冠狀病毒(Covid-19)肺炎可以治的好嗎? - 埔里基督教醫院

... 裡因感染產生的液體壓回組織,讓空氣能與肺泡的微血管作氧氣與二氧化碳的交換;其次,可以提高呼吸器輸送的氧氣濃度,讓高濃度的氧氣進入肺部後,提高氧氣的交換。 於 www.pch.org.tw -

#54.居家氧氣治療遵守醫囑才安全- 即時新聞 - 自由健康網

0.5米(E型)氧氣鋼瓶灌滿瓶,如氧氣流量為2公升/分,將可連續使用(大約)5小時。 ◎鋼瓶儲存原則:. ○氧氣鋼瓶顏色為黑色。 ○鋼瓶容器必須遠離孩童並 ... 於 health.ltn.com.tw -

#55.鋼瓶小舖” 7L鋼瓶(已灌氧氣)~ 氧氣氮氣氬氣二氧化碳

鋼瓶小舖” 7L鋼瓶(已灌氧氣)~ 氧氣氮氣氬氣二氧化碳~ | 於 tw.bid.yahoo.com -

#56.灌氧氣瓶 急....一般醫院用的氧氣筒一隻要多少錢 | 藥師家

建議你跟家裡有氧氣瓶鋼瓶的朋友借或是到氣體工廠去租買會比外面醫療氣材行的價錢便宜1000~2000而且自己去氣體工廠灌氧氣大瓶的也才兩三 ...。 於 pharmknow.com -

#57.丙安醫用氧氣可能會有的適應症 - 早安健康

Bing An Medical Oxygen ; 許可證字號, 衛署藥製字第051596號 ; 劑型, 醫用氣體(氣態) ; 包裝, 容積鋼瓶,灌裝壓力至少應達120kg/cm2/35℃以上, 容積鋁合金瓶,灌裝壓力至少應 ... 於 www.edh.tw -

#58.【短片】駭人!灌氧氣鋼瓶爆炸工人斷頭慘死 - 蘋果日報

【湯寶隆/高雄報導】高雄市鳥松區1家鐵工廠,今早傳出工安意外,一名張姓工人灌裝氧氣時,疑因桶子老舊發生爆炸,張姓工人遭氧氣桶碎片擊中,當場身 ... 於 tw.appledaily.com -

#59.健陽醫療器材股份有限公司 - 1111人力銀行

二次出口 : 氧氣流量計、空氣流量計、負壓表、胸腔調節器、間歇抽吸器、地板式抽吸 ... 其他 : 灌食空針、球式灌注器、痰液收集器、胃鏡咬口器、加藥噴霧組、導尿包、 ... 於 www.1111.com.tw -

#60.指揮中心公布5/18起65歲以上及居隔/居檢/自主防疫者快篩陽性 ...

... (除懷孕外),未使用氧氣且於發病5天內之≧18歲的病人使用。因此該藥品以提供血液透析、以管灌方式進食、思覺失調等無法使用其他建議藥物病人為主, ... 於 www.cdc.gov.tw -

#61.新竹灌氧氣,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

新竹灌氧氣,大家都在找解答第1頁。0.4立方米攜帶式鋁合金氧氣組可選擇空氣(重量:4.8kg)(3L-90分鍾) 說明:適用於行軍-急救-貧血-心臟病-呼吸困難-運動後吸用-各場合- ... 於 igotojapan.com -

#62.氧氣鋼瓶灌氣、杏一氧氣鋼瓶在PTT/mobile01評價與討論

氧氣 鋼瓶填充台北在PTT/mobile01評價與討論, 提供氧氣鋼瓶灌氣、杏一氧氣鋼瓶、醫用氧氣填充就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整氧氣鋼瓶填充台北體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#63.直接把氧氣灌到直腸也可以?向泥鰍借鏡的屁之呼吸! - 泛科學

我的肺部壞掉了,直接把氧氣灌到直腸也可以? ... 簡單來說,這是一種「氣體交換」的過程,提供氧氣給細胞進行呼吸作用的同時,也將呼吸作用產生 ... 於 pansci.asia -

#64.女控救護車供氧設備故障致母送醫5天後離世 - 民視新聞

病患在救護車上急救,一旁的家屬很著急,一手幫忙壓著甦醒球,希望讓媽媽盡快吸到氧氣,但不幸這名婦人,送醫五天後,搶救不治,讓她的女兒無法接受。 於 www.ftvnews.com.tw -

#65.可攜式二氧化碳及氧氣測量儀:CboxQC - Anton-Paar.com

當與安東帕的PFD 灌裝設備結合使用時,樣品直接從包裝中取出進入CarboQC / CboxQC At-line 的測量室- 樣品轉移過程中不會損失溶解的二氧化碳。 於 www.anton-paar.com -

#66.氧氣濃度最高且又時尚的ZIO2隨身氧氣瓶 - angellulu 愛分享

因為是第一次接觸到這玩意, 所以我本來題目想打說"氧氣可以隨身帶著走摟", 但是做了一下功課後 ... 我研究了一下,內容並沒有講到氧氣補充瓶回收跟可以重新灌氧氣的. 於 w20770.pixnet.net -

#67.醫用氧氣專用灌充區- 花蓮 - 東旭工業股份有限公司

優點1:提供優質高純度醫用氧氣。優點2:無塵式設計,嚴謹管控流程,確保灌充品質。優點3:產品均經專業檢測儀器測試合格才准許放行,並出具檢驗報告書。 於 www.tunghsu.com.tw -

#68.請問各位大大氧氣要去哪裡灌 - PH 8.4

氣體行都能灌,不過你的鋼瓶一定要是氧氣專用鋼瓶,我是買醫療用氧氣鋼瓶,最好是灌醫療用氧氣而不是工業用氧氣.... yahoo拍賣可以找到罐氣地點, ... 於 www.ph84.idv.tw -

#69.買了一個氧氣瓶不知道在那裡灌氣?

家裡有老人需要吸氧,想在家備氧氣瓶。但不知道在**充氧。 13樓:三年笨豆芽. 一般當地的醫院或者專業的製氧公司 ... 於 www.locks.wiki -

#70.莫文蔚喘唱網友喊送氧氣筒- 焦點要聞

不少網友看金曲頒獎典禮,邊看邊罵,周杰倫(周董)與兩位猛男走星光,多次提好友劉田井宏健身房,網友批「是工商時間嗎」,身旁猛男則被調侃為「《百 ... 於 www.chinatimes.com -

#71.住戶失火引發氧氣樽爆炸哮喘婦險困火窟 - 東網

熱心女鄰居驚見濃煙沖天,恐女戶主被困,冒險走到起火單位拍門大叫走火警,幸女戶主已及時逃生,但因吸入濃煙須送院,消防灌救近半小時將火救熄,單位嚴重 ... 於 hk.on.cc -

#72.水分對茶樹所造成之生理障礙

另外,當土壤中有充足的水分時,因茶樹生理原因不能吸收水分而造成的萎凋,稱為生理旱害;若施肥過多、土壤溶液濃度過高,或因根系缺乏氧氣不能吸水等,嚴重時,也會 ... 於 web.tari.gov.tw -

#73.太原醫用氧氣的功效、正確用法及成分 - 康健知識庫

TaiYuan Medical Oxygen,點擊看用法用量及副作用。適應症:醫用氣體。太原醫用氧氣包裝:容積鋼瓶,灌裝壓力至少應達120kg/cm2/35℃以上. 於 kb.commonhealth.com.tw -

#74.我潛水不用氧氣灌 - Meme 梗圖倉庫

文字內容提供幾種功能: 1) **粗體文字**會顯示粗體文字 2) ~~刪除文字~~會顯示 刪除文字 3) .jpg/png/gif 結尾的網址會顯示圖片 ... 於 memes.tw -

#75.氧氣一瓶多少公斤? - 雅瑪知識

一般工業用的瓶裝氧氣,瓶重約為70公斤,在每平方釐米150公斤力的壓力下灌滿氧氣(純度為99%)。這時所裝的氧氣約為4公斤。 一瓶工業氧氣瓶大約重多少立方? 於 www.yamab2b.com -

#76.岡山氧氣行- 店家介紹 - 中華黃頁

岡山氧氣行是位於高雄市岡山區柳橋東路2巷1弄11號的氣體店家,這裡提供岡山氧氣行的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享岡山氧氣行的好康優惠訊息。 於 www.iyp.com.tw -

#77.收費標準 - 安泰護理之家 安泰醫療社團法人

氧氣 治療費, 4,500元(呼吸器租金另計), 150元(呼吸器租金另計) ... (二), 個人清潔衛生用品等耗材及個人特殊管灌飲食或特殊營養品者,由住民自備或由機構代辦,並按實 ... 於 www.tsmh.org.tw -

#78.第五章消防安全 - 職業安全衛生科

(2) 冷卻式滅火:室溫下將水灌入火場,每克水蒸發成攝氏100 度的水蒸氣時可帶走619 ... 氧氣補給,具有冷卻、窒息和抑制三種滅火作用,使用後不會污損設備,絕緣性佳, ... 於 osh.jente.edu.tw -

#79.結合藥物濃度梯度及氧氣梯度之微流體晶片設計

本研究分別測試化學濃度測試以及氧氣梯度的生成。其中化學濃度梯度的測是以水性染劑測試此微流體晶片的濃度梯度生成範圍;先將去離子水灌入晶片上層的反應槽中, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#80.淺談高壓氧氣治療於臨床上之應用 - 耕莘醫院

高壓的環境下,會增加液體內容解氣體的量,如同溶解在汽水中大量的氣泡一般。在施以高壓的艙體內,使用純氧呼吸,就如同流通全身的血液中,灌入大量的氧氣 ... 於 www.cth.org.tw -

#81.氧氣瓶租賃買賣,代灌氧氣業務-台灣黃頁詢價平台

氣體瓶租賃買賣,代灌氣體業務.各種醫療器材買賣web66灌食奶粉販賣,代辦外勞看護工. 於 www.web66.com.tw -

#82.氧氣製造機::全部商品::聖德愛醫療網-台中醫療器材行,專營輪椅

聖德愛醫療網-台中醫療器材行,專營各品牌輪椅、電動床、氣墊床、耳溫槍、血壓計。代理品牌: OMRON 歐姆龍、富士康醫療器材、康元醫療器材、三樂事熱敷墊電熱 ... 於 www.sdimedical.com.tw -

#83.我國地下水資源政策之研究 - 國家發展委員會

干擾之後,泥炭土因引入的氧氣而分解,因為耕作而排乾土裡的水分,. 也造成土地的下沉。 ... 用之潛能,並增加休耕停灌期間可移用之農業用水量。 於 ws.ndc.gov.tw -

#84.中央下令放寬護病比柯文哲無奈:指揮官是怎麼下令? | 政治

柯文哲表示,放寬護病比是戰略和戰術的矛盾,醫療量能是最重要的,要保留到最後,所以現在已經下令,沒有到要使用氧氣的,原則上就是不住院,因此現在 ... 於 newtalk.tw -

#85.胃管 - 太平洋醫材

... 尿管 · 灌腸管 · 外科接管 · 氧氣接管 · 氧氣鼻導管 · 高壓延長管 · 延長管 ... 等材料製成,提供做為無法自主進食病患餵食,胃部脹氣排除或強制灌洗胃腸之導管。 於 tw.pahsco.com.tw -

#86.一祥醫療器材有限公司-輔具廠商

一祥醫療器材有限公司 ; 維修回收租用借用 · MARK 5 NUVO LITE STD超輕巧型氧氣產生器(另開新視窗) SENTINEL灌食幫浦(S-1000-SI)(另開新視窗). 於 newrepat.sfaa.gov.tw -

#87.苦息樂卡因凝膠2% - Xylocaine Jelly 2%

成年女性尿道之表面麻醉:分小部分灌入5-10 mg 的凝膠,以充滿整個尿道。應 ... 能需要使用復甦設備、氧氣和其他急救藥物)(參閱【過量】)。 於 www.astrazeneca.com -

#88.杏一健康生活館

杏一,杏一藥局,杏一健康生活館,杏一生活,medfirs. 於 www.medfirst.com.tw -

#89.高雄地區(含屏東)灌氧氣公司名冊107.4.16 更新

高雄地區(含屏東)灌氧氣公司名冊. 107.4.16 更新. 縣市. 公司名稱. 地址. 電話. 傳真. 執業執照字號. 營業時間. 備註. 高雄市. 天冷企業股. 份有限公司. 於 www.kssouth.org.tw -

#90.氧氣(O2)-處方藥- 醫用氣體經銷商- 用藥資訊 - 國泰醫院

編號 申請商號(製造廠)名稱 聯絡電話 藥品類別 核准字號 1 三福氣體股份有限公司觀音二廠 (03)‑4832660 處方藥 衛署藥製 字第049790號 2 聯銓氣體工業股份有限公司 (03)452‑2852 處方藥 衛署藥製字第051206號 7 遠榮氣體工業股份有限公司樹林工廠 (02)2680‑6533 處方藥 衛署藥製字第051031號 於 www.cgh.org.tw -

#91.政府呀.你們當官會知道家屬的想法嗎? 我們連買氧氣都要限制?

除了少數幾間可灌氧氣的地點外,醫療器材行不得提供氧氣充填服務,. 違反者除了罰款外,還可能遭受勒令停業的處分! 但是除了地點少之外,現場不能灌氧氣 ... 於 chouts.pixnet.net -

#92.【通關監管】醫用氧氣出口安全技術指南 - 每日頭條

近期,印度新冠疫情不斷惡化,醫療資源頻頻告急,特別是醫用氧氣極其短缺。 ... 灰塵和雜質、一氧化碳、二氧化碳和水蒸汽再壓縮氣化直接充灌氧氣瓶。 於 kknews.cc -

#93.宜蘭縣醫用氣體販賣商名冊- 藥物化粧品

項次 所在縣市 公司名稱 郵區 地址 電話 1 宜蘭縣 茂興行 265 宜蘭縣羅東鎮林場路8號 03‑9542114; 03‑9... 2 宜蘭縣 合祥氧氣企業有限公司 269 宜蘭縣冬山鄉冬山路3段220號 03‑9582677 3 宜蘭縣 鎰三企業股份有限公司 260 宜蘭縣宜蘭市新民路122號 0910298509; 03... 於 www.ilshb.gov.tw -

#94.台北哪裡可以租到氧氣製造機或是氧氣鋼瓶?或是有販售的?

每次灌氣350元。 (租期未滿1個月. 以1個月計算)3.販售的話這是他們的網址http://www. 於 uwi1014508.pixnet.net -

#95.登山健行- 隨身氧氣瓶 - momo購物網

適用登山或劇烈性運動. 【I-M】O2鮮活氧-氧氣隨身瓶OO-076(氧氣瓶氧氣罐登山運動高山症缺氧). $ 240 登記 · 【E-GMED 醫技】醫技O2純氧隨身瓶3入. 滿1件享92折 ... 於 www.momoshop.com.tw