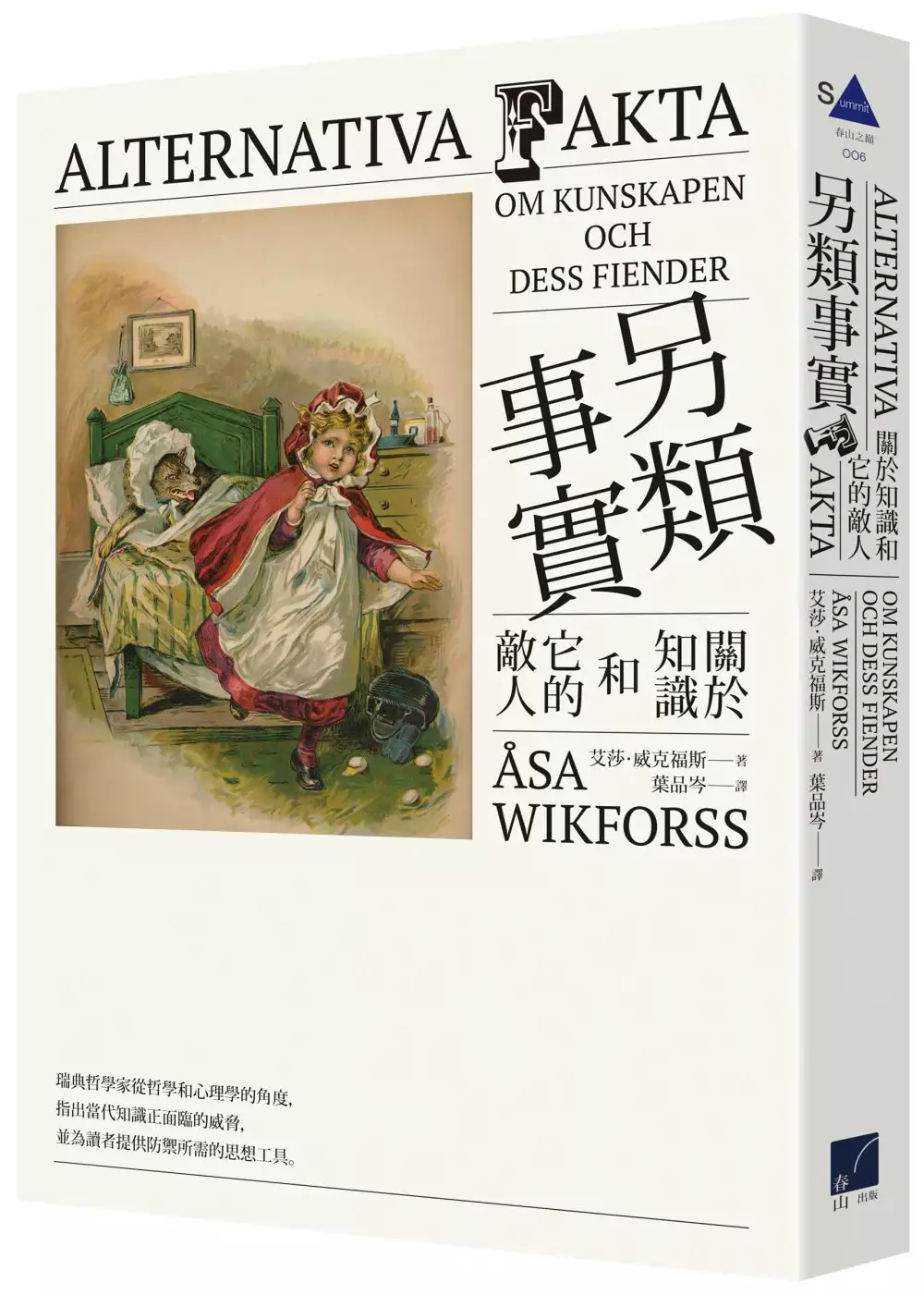

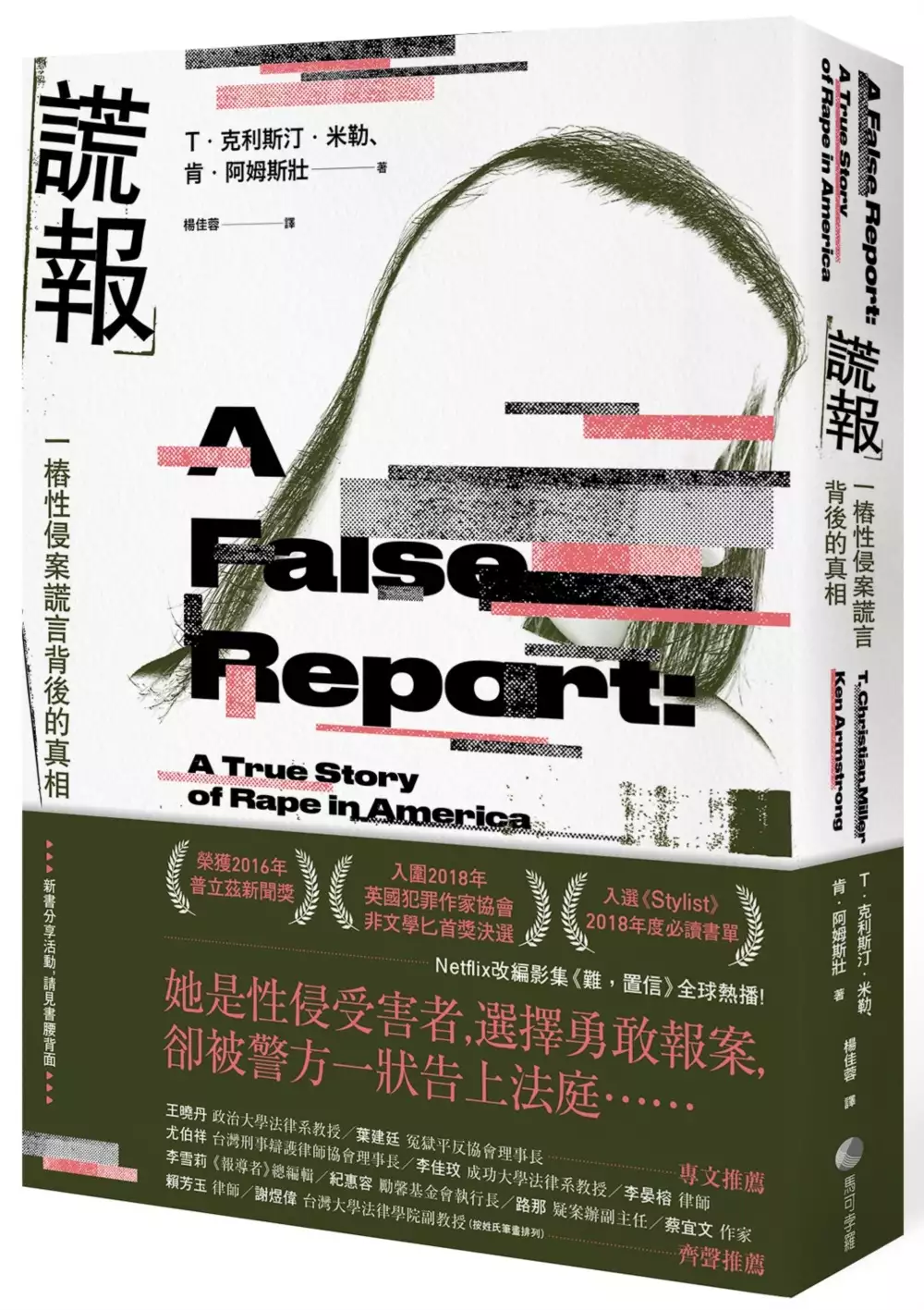

為什麼說謊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾莎.威克福斯寫的 另類事實:關於知識和它的敵人 和T‧克利斯汀・米勒肯.阿姆斯壯的 謊報:一樁性侵案謊言背後的真相(Netflix影集《難,置信》真實事件)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人为什么要说谎? - 知乎专栏也說明:人为什么要说谎? 5 年前. 很喜欢一句话——“不要去欺骗别人,因为你能骗到的人,都是相信你的人。” 关于欺骗,我想任何人都不希望被人欺骗,但是我们 ...

這兩本書分別來自春山出版 和馬可孛羅所出版 。

國立臺南大學 幼兒教育學系碩士班 凃柏原、張麗君所指導 洪意婷的 幼兒欺騙行為與家長對幼兒欺騙信念之研究 (2019),提出為什麼說謊關鍵因素是什麼,來自於幼兒欺騙行為、欺騙程度、欺騙信念、家長教養信念。

而第二篇論文國立臺東大學 進修部兒文所碩士班(台北夜間) 藍劍虹所指導 閔柏陵的 謊言、理由或編故事——對孩子說謊行為的辯證性探究 (2018),提出因為有 說謊、虛構、想像、違實思考、創造力的重點而找出了 為什麼說謊的解答。

最後網站你为什么说谎(丁当演唱歌曲)_百度百科則補充:《你为什么说谎》是由刘沁、黄婷作词,刘沁作曲,丁当演唱的歌曲,该曲收录于丁当2009年发行的专辑《夜猫》中。

另類事實:關於知識和它的敵人

為了解決為什麼說謊 的問題,作者艾莎.威克福斯 這樣論述:

在假新聞 & 另類事實蔓延的後真相時代,哲學家出手的時刻到了! 瑞典最酷哲學家、瑞典學院院士, 從哲學和心理學的觀點指出當代知識所遭遇的威脅, 並為讀者提供防禦反擊所需的思想工具。 ☆★售出包括德國、挪威、芬蘭、韓國、丹麥等十國以上版權☆★ ☆★2019年自然與文化科普獎( Natur & Kultur Popular Science Award)、艾福斯克知識獎(The ÅForsk Knowledge Prize)得獎作品☆★ //尖銳的衝突意見很容易使人不知所措,想要放棄對理性的信念

以及找到真相的機會——這無疑正是後真相鼓吹者所樂見的發展。本書試圖抵消這種挫敗感,灌輸人們勇氣與信心。對抗偏頗和毫無根據,揭穿虛假並撥雲見日,最終找到有憑有據且清晰明確的真相是可能的。可信的來源和運作良好的知識機構確實存在——我們必須共同努力捍衛和支持它們。知識在歷史上曾多次面臨挑戰,不過它向來都是最終勝利的一方。畢竟,誠如哲學家亞里斯多德所言,人類是理性的動物。//——艾莎.威克福斯,本書作者 有些事情對我來說是真的,就你看來卻是假的? 真理是否具有客觀性? 知識是「建構」出來的嗎? ========================

== 另類事實,Alternativa fakta /Alternative Facts,名詞(n)。 意指對於事實的另一種描述,而這通常不是真的。 ========================== 在後真相時代,公眾輿論愈來愈由極端的情緒而非理性和證據決定,許多既有的客觀知識遭到抵制或被「相對化」,假新聞、另類事實和陰謀論氾濫成災……在資訊充沛的時代,意見不同者卻溝通愈少,這不但侵蝕了現行的民主機制,也讓獨裁與民粹的幽靈有隙可趁。以上這些現象可說是這個時代最嚴峻的考驗,我們都有義務起身抵禦,助時代度過難關。 哲學教授

艾莎.威克福斯從哲學和心理學的角度,分析了人類為什麼在某些狀況下會有抗拒真相和知識的傾向。人類知識的獨特之處,在於知識是人類的共同創作,每個人都以自己的方式對這項分工做出貢獻;這讓我們能以其他物種做不到的方式收集知識,深廣度與複雜多元的程度也無可企及。但另一方面,基於不同的偏好或心理學上的種種機制,這世界上就是有我們不想接受的知識,即便知道是錯的,我們只願意相信我們想相信的,這也是為什麼,人類很容易受到假新聞、謊言和特定意識形態的影響。我們如何增強對虛假和沒有根據的說法的免疫能力?如何更正錯誤?媒體應該扮演什麼角色,學校又可以做些什麼?本書透過新聞與政治方面的具體實例,為身處後真相時代的我們,

提供思想上清楚可用的抵禦工具。 各界讚譽 (本書是)對於我們這個時代最迫切的問題之一,所進行的通透、明智且出色的理性分析。——史迪芬‧平克Steven Pinker,哈佛大學心理學系教授 結合來自哲學、心理學和社會學的洞見,同時保持了輕巧機智的風格,作者威克福斯對當前的困境提供了深刻且具啟發性的分析。 ——保羅·博格西安Paul Boghossian,紐約大學哲學系教授 瑞典著名哲學家之一所寫的這本書提供了深刻且易讀的內容,告訴我們應該如何思考知識,以及如何抵禦「後真相」政客對於當前的攻擊。——史蒂芬·盧安道斯基Stephan Lewandowsky

,英國布里斯托大學認知哲學系系主任

為什麼說謊進入發燒排行的影片

以前大家都在聽我愛他

但我的mp3裡不停循環著這首歌

小時候覺得旋律好聽

長大後才聽懂歌詞

吉他手&合聲: kiwi 陳麒亦

🔥IG|just.0211|https://www.instagram.com/just.0211/

🔥FB:https://www.facebook.com/just.0211

🔥Mail:[email protected]

幼兒欺騙行為與家長對幼兒欺騙信念之研究

為了解決為什麼說謊 的問題,作者洪意婷 這樣論述:

本研究旨在探討幼兒欺騙行為與家長對幼兒欺騙信念之相關。研究者以123位就讀於臺南市以及高雄市公私立幼兒園的兩歲至六歲幼兒作為研究對象,其中男生67名、女生56名進行欺騙實驗情境觀察,並以觀察結果探討幼兒的欺騙程度。研究工具為「欺騙實驗情境觀察」以及研究者自編之家長欺騙信念問卷,以SPSS 23.0進行統計分析,資料分析處理方法包含卡方檢定及單因子變異數分析。研究結果顯示:(一)幼兒欺騙程度與幼兒年齡呈現高度顯著相關,年齡越大的幼兒在欺騙程度上呈現高層次,而年齡越小的幼兒的欺騙程度則越低。(二)幼兒的欺騙行為呈現跨躍式成長。(三)幼兒欺騙行為與幼兒年齡呈現顯著相關,年齡越大的幼兒有更大的機率出

現欺騙行為,兩歲幼兒已經開始出現欺騙行為。(四)家長教養方式與幼兒欺騙行為沒有顯著相關,單面向的家長教養方式對於幼兒的欺騙行為沒有顯著影響,兩者兼具甚至多面向的教養方式,讓幼兒可以更加明確瞭解可以做與不可以做的事情,清楚傳遞訊息與價值信念。(五)家長欺騙信念與幼兒欺騙行為、欺騙程度無顯著相關。最後,依據本研究依其結果,對教學現場教師、親職教育及未來研究方向提出建議。

謊報:一樁性侵案謊言背後的真相(Netflix影集《難,置信》真實事件)

為了解決為什麼說謊 的問題,作者T‧克利斯汀・米勒肯.阿姆斯壯 這樣論述:

她是性侵受害者,選擇勇敢報案,卻被警方一狀告上法庭…… ★榮獲2016年普立茲新聞獎、波克新聞獎 ★入圍2018年英國犯罪作家協會非文學匕首獎決選 ★入選《Stylist》2018年度必讀書單 ★Netflix改編影集《難,置信》全球熱播! 「此報導檢視並揭露長久以來執法部門對強暴案調查之失敗,以及對受害者創傷之不理解等令人震驚的真相。」──普利茲新聞奨讚詞 十八歲的瑪莉向警方通報被陌生人性侵,卻飽受質疑。 因為她的語氣像在演戲,感覺只是想獲得關注;她的說詞矛盾反覆,肢體語言和反應都不像是無辜被害人。 最重要的是她改口了── 「沒有。我沒有被強暴。」 瑪莉被以「謊報」罪名控告,淪為社會

唾棄的說謊者。 二〇〇八年到二〇一〇年,美國華盛頓州和科羅拉多州發生連續強暴案。兩地警方對待強暴受害者的態度及查案作為截然不同──華盛頓州的林伍德警局把強暴受害者瑪莉當成「謊報」的騙子,將她告上法庭;但在另一頭,科羅拉多州的兩名優秀女警蓋博瑞斯和韓德蕭,則奮力自不同地區的連續強暴案中尋找蛛絲馬跡,追捕強暴犯。兩地事件起初看似無關,但直到整合鑑識線索,才揭露這些強暴案竟是同一人所為…… 本書的兩位作者皆為獨立媒體資深記者,他們在二〇一五年開始共同調查這樁連續強暴案,發表〈難以置信的強暴案〉(An Unbelievable Story of Rape)報導,榮獲二〇一六年普立茲新聞獎、波克新聞

獎。以此報導為基礎,米勒和阿姆斯壯更深入採訪事件相關人士,查閱美國性侵案件數據資料,增加側寫強暴犯以及合力逮捕他的執法人員之篇章,寫成此書。書中詳盡描述犯罪現場細節,但未過度渲染,也未對受害者外貌和經歷進行主觀評判。他們逐步揭露關於瑪莉「謊報案」的錯誤質疑與謊言,以及美國司法長期對強暴案抱持歧見的歷史根源,企圖打破社會刻板印象的「完美受害者」迷思。 【名人推薦】 王曉丹/政治大學法律系教授 葉建廷/冤獄平反協會理事長 ——專文推薦 尤伯祥/台灣刑事辯護律師協會理事長 李佳玟/成功大學法律系教授 李晏榕/律師 李雪莉/《報導者》總編輯 紀惠容/勵馨基金會執行長 路那/疑案辦副主任 蔡宜文/

作家 賴芳玉/律師 謝煜偉/台灣大學法律學院副教授 ——齊聲推薦(按姓氏筆畫排列) 【國際書評】 本書是報導文學界的成功之作:深深潛入一樁錯得離譜的案子,描繪泯滅人心的罪犯,最後以英勇的義舉替失去聲音的受害者討回公道。你永遠遇不到像這樣的犯罪故事。 ——羅伯特・柯爾克(Robert Kolker),Lost Girls作者 這是一本令人不安、感動的深刻大作,挖掘諸多不隨著時間改變的議題——犯罪、受害者心境、誠實、性別歧視——這正是當下最需要的探討。同時也以迷人、犀利的文筆描繪出乎意料的案情轉折。 ——蘇珊・歐琳(Susan Orlean),《蘭花賊》作者 美國從未妥善地正視性暴力議題,許

多人自以為是地欺壓受害者,使得悲劇更加惡化,令受害者孤立無援。本書經過報導文學的巨匠深入研究,強力地掀開以無知作為掩護的假面具。雖然令人心痛心碎,這本書你非讀不可。 ——布萊恩・史蒂文森(Bryan Stevenson),《不完美的正義:司法審判中的苦難與救贖》作者 「本書描述了令人心碎的故事。兩位作者將人物寫得活靈活現,不做太多批判,僅是指出社會大眾看待強暴的深刻性別歧視。此外,無論是執法人員還是受害者,書中充滿堅毅的女性角色。」 ——安-瑪莉・史勞特(Anne-Marie Slaughter),新美國基金會執行長,《未竟之業:為何我們無法兼顧所有?》作者 兩位作者披露了性別偏見以及對於

性侵害的諸多迷思,至今仍舊深深影響執法機關對於性犯罪的調查心態。不但再度傷害受害者,更讓犯人逍遙法外,有機會犯下更多案件。這本傑作同時細緻地描寫步上正軌的調查過程,讓讀者看見優秀的警力加上最新的研究成果能為性侵受害人聲張正義。本書經過深入周全的研究,充滿同理心,是各位的必備讀物。 ——瓊安・艾沙包特(Joanne Archambault),國際終結對女性施暴團體(End Violence Against Women International)執行長 作者簡介T‧克利斯汀・米勒T. Christian Miller獨立新聞媒體ProPublica的資深記者。過去曾為《洛城時報》服務,撰寫政

治與戰爭的報導。他在柏克萊大學加州分校教授資料新聞學。肯.阿姆斯壯Ken Armstrong獨立新聞媒體ProPublica的資深記者。過去曾參加馬歇爾計畫(以美國犯罪司法為主題的非營利新聞媒體),也在《芝加哥論壇報》服務過。他的報導促使伊利諾州廢除死刑,讓死囚人數歸零。譯者簡介楊佳蓉台灣大學外國語文學系畢業。現為自由譯者,背負文字橫越語言的洪流,在翻譯之海中載浮載沉。近年譯有《只要活著:長崎原爆倖存者的生命故事》、《最後的戰役:二次世界大戰歐洲戰場的最後一刻》、《閣樓裡的小花5》、《黎亞:從醫病衝突到跨文化誤解的傷害》、《人皮盜獵者》、《迷蹤》等書。 推薦序一 獻給等

待被理解的受害者(王曉丹) 推薦序二 多一點傾聽和查證(葉建廷) 第一章 橋 第二章 獵人 第三章 浪頭與山峰 第四章 劇烈化學反應 第五章 步步敗退 第六章 白人,藍眼睛,灰色運動衫 第七章 好姊妹 第八章 「她說話的態度」 第九章 內心的陰影 第十章 好鄰居 第十一章 嚴重的輕罪 第十二章 印記 第十三章 一覽無遺 第十四章 五百美元支票 第十五章 刑期三百二十七又二分之一年 尾聲 十八輪拖板車 作者的話 資料來源 致謝 推薦序 獻給等待被理解的受害者 王曉丹(政治大學法律系教授)

世界上最可怕的事情,莫過於,受害了卻找不到語言敘說,敘說了也無人相信。如果在破碎語言中所建構的真實,都欠缺對話,都背離真相,那麼我們要怎麼辦? 說謊,竟成為一種策略 「她為什麼說謊?」這是女主角瑪莉身旁所有人的疑惑。這則真實事件的報導小說一開始,十八歲的瑪莉向警局報案,她說自己被強暴了,但之後在警局,她竟承認之前說謊。這使她陷入心靈絕境:身旁關心她的兩位前寄養媽媽、兩個住宿社工、住宿的同齡夥伴、辦案警察們,有的無奈、有的冷漠、有的生氣,她打工失魂因而丟工作,差一點從橋上跳下。 讀者閱讀這個故事,一開始就知道瑪莉確實被強暴了。然而,客觀證據欠缺也無專業辦案細節,寄養媽媽狀似好心暗示警察她過

去希望「獲得關注」的怪異舉動,警察看似盡心辦案卻告訴她「如果妳測謊失敗,我會把妳拘留起來」,這些加總之後,導致她為了擺脫這困境,只好「切換開關,壓抑她無法處理的情感」,最後在警局陳述沒有強暴這事。然後,超出十八歲女孩的預料,她收到了市政府控訴她誣告的傳票,她不得不接受法律扶助律師的建議認罪協商,之後獨自面對付不出的五百美元罰金。 這個令人震驚的故事,描繪出法律體系強大的力量——不只是有權力把人抓起來關、掠奪人的財產,還可以定義人的經歷以及所作所為——法律命名的權力,將性侵害受害者,命名為惡意的誣告者。十八歲女孩雖然得到了公共扶助社工資源與律師協助,卻在過程中喪失自我定義的權力,成為警察、社工

、寄養媽媽、律師、法官工作下被決定的角色。 她說謊,她的能動性 瑪莉說謊的原因在這本報導小說中很清楚。瑪莉意識到,她在司法體制之前,只能任由有權力的人決定,她無法撼動這個封閉又充滿偏見的系統。瑪莉理解到,她的真話不斷被曲解,在對話中不斷指向她說謊,此時說真話已然無用。瑪莉精疲力竭,她想逃離單向、高壓、被決定的審訊環境。瑪莉從小穿梭於社會福利系統,她學習到,對抗體制官僚所強加的標籤有如緣木求魚。於是,瑪莉「同意」說謊了,「同意」成為被排除、被放棄、被說謊的人。 瑪莉決定不在警局進行抵抗。然而,她在每個受迫的環節,仍然以一己之力判斷最佳利益;她在困境中依然不放棄與人連結的可能,期盼一個有機的對

話;她不畏懼壓力控告市政府,並當面要求警察道歉;她對於幫助其重建與世界關係的警探,寫出感謝信函。這些都是讀者在閱讀這個故事時,必須要讀到的受害者能動性。 二元對立的敘事模組 這個故事告訴我們,司法作為建構事實的權威機構,警詢筆錄常是出錯的關鍵。警詢對話的過程看似客觀,卻經常從上而下以刻板印象為基調,建構出不利於弱勢者的事實。這其中,道德上的好心,竟然有可能掩蓋著行動者的自我安慰,任由其偏見滋長,最後導致司法不公。 審訊者經常忘了,每一個個案都是不同的,因而誤將不可放過的蛛絲馬跡,當成無關緊要的細節;審訊者有時忽略了,受害者的敘事正是對抗偏見的行動,從而無法放下社會偏見,以保持解讀的開放性;

審訊者甚至將受審者抵抗偏見的努力,視作說謊的證據。 性侵害案件的誤判,往往受到二元對立敘事模組的影響——受害者悲慘崩潰渴望擁抱/說謊者覺得自己惹上麻煩、受害者陳述前後一致/說謊者陳述多有破綻、受害者獨立自主/說謊者希望得到注意、完美被害人/扮演被害人、說真話/說謊話——因為非此即彼的二擇一,只要不像前者,就一定是後者,導致錯誤的真實發現。 這些聚焦於受害者「真確性」的二元對立,往往在審訊者與相關人自我情緒/情感的涉入後(例如其養母無法與其有良好關係的挫敗感),偏向模組的後一方,因而產生不公。那麼,警詢過程如何超越此種二元對立的意義建構?審訊者如何在體制裡看見受害者? 沒有人喜歡說謊 瑪莉說

謊了。但是有誰在生活裡從來不說謊呢?有許多人甚至習慣說謊——為了免除麻煩、為了減少事端、為了討好他人、為了避開尷尬……為了愛。讀者應該可以讀出瑪莉為什麼說謊,因為這正是許多人會做的選擇。希望這本書可以激起體制的反省聲浪,小心翼翼看待每一個司法過程裡的慣習性思維或行動,敏銳察覺其中不公不義的小苗。 第一章 橋 二○○八年八月十八日星期一 華盛頓州,林伍德 瑪莉離開偵訊室,由一名警探和一名警長陪同下樓梯。她已經停止哭泣。來到樓梯口,警方把她交給等著帶她離開的兩個人。瑪莉參加了針對年紀大到無法接受寄養的青少年支援計畫。這兩人是計畫管理者。 所以說,其中一人開口。 妳被強暴了嗎? 瑪莉今年十八

歲,她有著淺褐色眼珠,留著大波浪長髮,還戴著牙套。一個禮拜前,她報警說陌生人持刀闖入她的公寓,蒙上她的眼睛、綁住她的手腳,堵住她的嘴巴,強暴了她。在這個禮拜內,瑪莉至少向警方說了五次案發經過。她說對方是瘦小的白人男子,五呎六吋高,藍色牛仔褲,連帽外套(灰色,或是白色),眼睛可能是藍色的。但是她的說法並非每次都相同。警方從瑪莉身旁的人士口中問出各種疑慮。當他們拿這些疑慮找瑪莉對質時,她動搖了,屈服了,說這全是她編造的─因為她的養母不回她電話,因為她男朋友現在只是她的朋友,因為她不習慣單獨一人。 因為她想要關注。 她向警方大略敘述了自己的過往,說她大概遇過二十個寄養父母。她說她在七歲那年曾遭到強暴

,說第一次自己住的經驗把她嚇著了。被陌生人強暴的故事「變成根本不該發生的風波」,她對警方這麼說。 今天她考驗了警方殘存的耐性。她再次回到警局,說她一開始說的是真話,說她真的被強暴了。然而在偵訊室裡受到逼迫時,她再次言詞反覆─再次承認這番說詞全是謊言。 沒有,瑪莉對樓梯口的管理者說。 沒有。我沒有被強暴。 珍娜和韋恩是階梯計畫(Project Ladder)的管理者,協助寄養家庭的孩子適應獨立生活。階梯計畫教導青少年──多半十八歲大──成年人的基本技能,從選購雜貨到信用卡的使用。計畫最有力的支援在於財務方面,補助單房公寓的房租,讓孩子們在房價高騰的西雅圖有個立足點。韋恩是瑪莉的個案管理者。珍娜是

計畫監督。 如果是這樣的話,管理者說,如果妳沒有被強暴,那麼妳有幾件事情該做。 瑪莉怕死了接下來將發生的一切。回答問題時,她在這些人臉上看到了自己的未來。沒有憤怒,沒有驚訝。他們曾經質疑過她,就跟其他人一樣。瑪莉發覺從現在起,大家會認定她精神有問題。

謊言、理由或編故事——對孩子說謊行為的辯證性探究

為了解決為什麼說謊 的問題,作者閔柏陵 這樣論述:

孩子的說謊行為一直都是成人關注度極高的議題,不論在親子教養書籍、刊物、網站,都有許多篇幅的討論。一般而言,「說謊」被冠上了「惡」的形象,認為是道德上的缺點、也是孩子變壞的起點,對於孩子的說謊行為,無不認為是一種要謹慎面對,且想方設法要藉由機會教導孩子「誠實為上」的道德觀念。本研究試圖以不同於以往訓誡孩子不要說謊的角度出發,以富含謊言、虛構及想像的故事來作為分析,進而探討孩子說謊行為的原因與辯證。首先,從「謊言之辯」切入並釐清「謊言」本身的意義,重新思考看待「說謊」的價值標準以及處理孩子說謊行為的方式;接著討論孩子編造理由的原因,藉此觀察孩子語言、思考能力和編造理由與其編寫故事、文學的相關性;

最後,探究虛構、違實思考與想像力和創造力的樂趣。

為什麼說謊的網路口碑排行榜

-

#1.為什麼說謊是「白賊」?惡有惡報的台灣騙子王白賊七的故事

白賊七並非意指中文名的姓跟名。白賊在台語跟閩南話的意思是「說謊」,至於為何是白賊七,而不是白賊八,則起源於一個台灣民間故事。 於 dailyview.tw -

#2.心理學家告訴你:人為什麼要說謊?如何判斷對方說謊了?

2.如何判斷別人說謊了? 假設女孩問男朋友:為什麼約會遲到這麼久? 當男孩的眼睛向他的左側望去時,表示他在回憶 ... 於 kknews.cc -

#3.人为什么要说谎? - 知乎专栏

人为什么要说谎? 5 年前. 很喜欢一句话——“不要去欺骗别人,因为你能骗到的人,都是相信你的人。” 关于欺骗,我想任何人都不希望被人欺骗,但是我们 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#4.你为什么说谎(丁当演唱歌曲)_百度百科

《你为什么说谎》是由刘沁、黄婷作词,刘沁作曲,丁当演唱的歌曲,该曲收录于丁当2009年发行的专辑《夜猫》中。 於 baike.baidu.com -

#5.丁噹---你為什麼說謊@ 小甄的部落格

這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精彩我不瞭解你怎能心安也抓不住你的倔強可是我知道你你為什麼說謊你說你還在一分一秒也沒走開我 ... 於 kelly1981626.pixnet.net -

#6.為何人類愛說謊,科學家點出這原因

學會說謊是兒童發展的自然階段。多倫多大學的心理學教授李康,探索了兒童隨著年紀增長愈來愈會說謊的現象。研究助理達山.潘薩和九歲女孩艾蜜莉亞. 於 blog.hamibook.com.tw -

#7.人為什麼愛說謊?專家說為了心安這些小動作洩露他的焦慮

△韓國瑜市長參加高中畢業典禮時,一名畢業高中生拿著「為什麼愛說謊」一書與他合影。 「基本上,說謊就是人性!」安南醫院精神科醫師唐心北強調。人要 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#8.人,為什麼要說謊? * 阿波羅新聞網

我們在痛斥說謊者的同時,自己卻不能停止說謊。這是為何? 類似的情況在生活中再常見不過,正因為常見所以也少有人花時間去思考原因,認為理 ... 於 tw.aboluowang.com -

#9.孩子為什麼說謊? | IC之音竹科廣播FM97.5

美國新英格蘭大學的教授David Livingstone Smith,在著作《我們為何說謊》表示,說謊其實沒有好壞的差異,它是一個超越法律和道德的求生本能,其實 ... 於 www.ic975.com -

#10.人为什么会撒谎?解读说谎者的内心秘密 - 生物通

人们为什么说谎呢?研究证明有以下几个原因:第一,说谎是为了给别人制造积极的印象或保护自己免于尴尬或被拒绝。第二,说谎是为了要获得利益。 於 www.ebiotrade.com -

#11.你為什麼說謊translation in English - 丁噹

English translation of lyrics for 你為什麼說謊by 丁噹. 這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精彩我不瞭解你怎能心安也捉不住你的 ... 於 www.musixmatch.com -

#12.你为什么说谎- 丁当 - 酷歌词

[00:00.93]你为什么说谎- 丁当 [00:03.18]词:刘沁,黄婷 [00:04.90]曲:刘沁 [00:28.37]这次我走开再没有话要说出来 [00:35.47]我不想再期待走下去还能多精彩 於 www.kugeci.com -

#13.為什麼愛說謊- 布萊恩.金恩| Readmoo 讀墨電子書

《為什麼愛說謊》電子書- 一本讓騙子無所遁形的書!《為什麼愛說謊》作者布萊恩.金恩表示:「本書將讓這些滿嘴胡言的騙子摔一跤,並將他們臉上的假面具給扒下來。」 於 readmoo.com -

#14.孩子為什麼說謊? - 雜誌訂閱

孩子為什麼說謊? 採訪撰文╱陳姵樺;諮詢╱朝陽科技大學附設幼兒園園長葉雅惠;可愛寶寶╱邱昀禾. 孩子說謊的背後原因 一個行為的出現,背後一定有原因,陽明大學神經 ... 於 www.dgnet.com.tw -

#15.生活心理學:人為什麼說謊,如何說謊 - Toments 找話題

人從很小的時候就學會了說謊,在一生當中也會說無數的謊。從進化的角度來說,說謊也是一種生存技能。那麼在現在的人類社會中,人們為什麼說謊,如何說謊呢? 於 toments.com -

#16.我的哭哭歌- 你為什麼說謊

你為什麼說謊by 丁噹. 作曲:劉沁填詞:劉沁黃婷 編曲:阿滾(動靜音樂) 監製:馬毓芬 這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精彩我不 ... 於 pcwang711.pixnet.net -

#17.心理学家告诉你:人为什么要说谎 - 360Doc

心理学家告诉你:人为什么要说谎. ... 我们小的时候都被父母教育不要说谎话,而且大家都知道说谎话是一种不良行为,但事实上,我们每个人都说过谎, ... 於 www.360doc.com -

#18.[吉他譜] 你為什麼說謊- 丁噹| 91譜- 即時轉調的吉他譜

樂譜首頁 > 丁噹 > 你為什麼說謊. Key: Capo/Play: 升級VIP,去除惱人廣告,解鎖更多功能. C/Am 調前奏六線譜 G/Em 調前奏六線譜. 保存調性. 於 www.91pu.com.tw -

#19.Wikipedia:知识问答上的「誠實族與說謊族的問題」為什麼答案 ...

如果有这个预设,你应该在题目里说清楚,如果不说清楚的话,你题目中的“說謊族永遠說謊話”和“每個村民都知道哪條路是安全的”会误导答题者得出“说谎族会谎称自己不知道哪条 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.為什麼愛說謊| 誠品線上

作者, 布萊恩.金恩. 出版社, 知己圖書股份有限公司. 商品描述, 為什麼愛說謊:面對堆積如山的謊言,你知道哪句才是真話嗎?本書教你解開人類說謊的密碼,掌握語言的 ... 於 www.eslite.com -

#21.孩子為什麼說謊?

再被唸了,甚至希望在父母的眼中自己是. 十分完美、是十分棒的人。我因此告訴劉. 瑜說,也許撒謊就是還是在乎父母的看法. 孩子為什麼說謊? 生活萬象. 46. April 2012 ... 於 charity.wanhai.com -

#22.為什麼愛說謊 - 金石堂

書名:為什麼愛說謊,語言:中文繁體,ISBN:9789861772080,出版社:晨星,作者:布萊恩.金恩,出版日期:2008/5/15,類別:心理勵志. 於 www.kingstone.com.tw -

#23.為什麼男友愛說謊?男人愛說謊的10大理由! | Pairs派愛族

為什麼 男友愛說謊?男人愛說謊的10大理由! 女人都說:「男人是愛說謊的生物。」 這句話想必是大部分女生的切身之痛。不過,男人對於「說謊」的容許 ... 於 www.pairs.tw -

#24.為何創業家都愛說謊? - 哈佛商業評論‧與世界一流管理接軌

為何創業家都愛說謊? Entrepreneurs and the Truth. 凱爾.簡森Kyle Jensen , 湯姆.拜爾斯Tom Byers , 蘿拉.唐罕Laura Dunham , 強.費爾Jon Fjeld. 於 www.hbrtaiwan.com -

#25.當小孩說謊,不必反應過度 - 今周刊

可是,對人類而言,「說謊」可是一項重要的社交能力。 ... 建議你跟孩子一起思考為什麼說謊是不良行為的理由,以及說謊會帶來什麼樣的影響。 於 www.businesstoday.com.tw -

#26.洪蘭:我們為什麼愈來愈會說謊? - 天下雜誌

美國新英格蘭大學的教授史密斯(David Livingstone Smith)在《Why We Lie》(我們為何說謊)一書中表示,說謊其實沒有好壞之分,它是一個超越法律和道德的求生本能。 於 www.cw.com.tw -

#27.人为什么要说谎呢?无外乎这三点

有一句话是:不要去欺骗别人,因为你能骗到的人都是相信你的人。但是,我们在痛斥说谎者的同时,自己却不能停止说谎。生活中很多谎言并无恶意, ... 於 news.mydrivers.com -

#28.恐怖情人的12個特徵 《為什麼他說謊,卻毫無罪惡感》新書轉載

... 男人的行為特質列表如下,方便各位將其鎖定。驚人的是,幾乎每一種反社會性人格者反社會性人格、恐怖情人、說謊、戀愛、為什麼他說謊,卻毫無罪惡感. 於 www.niusnews.com -

#29.孩子总撒谎,也许是大人堵住了诚实的路 - 新华网

人为什么要说谎呢?日本绘本作家中川宏贵在《谎话》中总结得很好:. 想被夸奖的时候,. 想不挨骂的时候,. 想不被嫌弃的时候,. 於 m.xinhuanet.com -

#30.你為什麼說謊[丁當演唱歌曲] - 黃婷作詞,劉沁作 - 中文百科知識

《你為什麼說謊》是由劉沁、黃婷作詞,劉沁作曲,丁當演唱的歌曲,該曲收錄於丁當2009年發行的專輯《夜貓》中。基本信息中文名:你為什麼說謊作詞者:劉沁, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#31.《週末心理話》為什麼有人愛說謊?因為他們是年輕男/女孩

2016年,搞笑諾貝爾心理學獎,就是頒給了「說謊」這個主題。雖然說這個是「搞笑」的獎,但其實是希望大家藉由有趣的研究而產生更多思考,發表的研究也有 ... 於 heho.com.tw -

#32.哲理小故事:你為什麼說謊- 勵志文學堂

哲理小故事:你為什麼說謊 一位年輕男子,在風景區遇見一位漂亮有氣質的美女,就一直跟在她後面走了很長的一段路,最後這位女郎忍不住轉身問他 ... 於 m.lzwxt.com -

#33.孩子為什麼要說謊?心理師親授!淡定面對孩子的謊言 - 讀書 ...

為什麼 孩子一說謊,大人就暴跳如雷?! 做錯事怕被責備、作業聯絡簿不帶回家、. 偷拿同學的 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#34.你为什么说谎- 丁当吉他弹唱谱

这次我走C开 再没有话要Am说出来 我不想再Em期待走下去还能多Am精彩 我不F了解你怎能G心安也捉Em不住你的Am倔强 可是我知Dm道你你F为什么说C谎. 於 yoopu.me -

#35.你為什麼說謊

Nov 15. 2009 00:33. 《你為什麼說謊》. 84. 創作者介紹. 創作者Timmy 的頭像 社群金點賞徽章 · Timmy. Timmy's Power Zone. 全站熱搜. 美食優惠都在痞客邦,快來下載 ... 於 timmy.pixnet.net -

#36.我们为什么说谎:欺骗方式背后的科学 - 神经现实

我们为什么说谎:欺骗方式背后的科学 ... 一次桑塔纳的室友问他,为什么他的床铺总是那么整洁完美,他回答说,因为他睡在地板上。 於 neu-reality.com -

#37.孩子為什麼會說謊呢?站在孩子的角度理解原因,爸媽的態度是 ...

(2020.10更新)3歲孩子開始「說謊」,是心智發展有所提升的表現,這是常有的事,也是孩子發展必經的階段。釐清原因,才能以正確的方式引導孩子說出真正 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#38.HahaTai 哈哈台- #你為什麼說謊#猜不透高音的對決|歌姬的 ...

你為什麼說謊#猜不透高音的對決|歌姬的廝殺當TINA遇上小美笑瘋笑炸笑到「美-丁-美-噹」 今晚8點鎖定哈哈台--- #那那激叫直播室--- 搭錯車,還是要付票錢喔~啾相信 ... 於 www.facebook.com -

#39.你為什麼說謊

Song. 你為什麼說謊. Della. 2018. 3:34. More by Della. 愛到不要命. 當我的好朋友. 敢愛敢當. 好難得. 未來的情人. 下一站,天后演唱會live DVD+CD ... 於 open.spotify.com -

#40.說謊!你為什麼說謊?破解謊言背後的10大意圖! - 健康010

二、說謊原因大匯集!謊言始終來自人性! · (一) 維持表面和諧 · (二) 不想造成別人麻煩或不便 · (三) 逞強、逃避、躲避關心 · (四) 對說話對象的信任感不足. 於 health010.tw -

#41.心理學家告訴你:人為什麼要說謊 - GetIt01

我們既不像嬰兒那樣毫無遮掩,也不是隨心所欲的百變神通;我們既能說謊,也能誠實;既會辨識謊言,也會懵然無知;既會被騙,也會探知真相。我們可以選擇,... 於 www.getit01.com -

#42.為什麼人類愛說謊

【小試身手-不可不知的說謊小常識】. Q1:男人女人誰比較愛說謊? A:男性比女性愛說謊。 調查發現,男性比較容易「出口成謊」,報告說:「男人平均每天說謊五次, ... 於 www.morningstar.com.tw -

#43.為什麼愛說謊他爆趁早發現的人格特質是這種 - 三立新聞

為什麼 “那麼愛”說謊?一個很大的可能就是天性,有人就是天生愛說謊- 恐怖的「反社會人格」。你會說那不就是喜歡虐待 ... 於 www.setn.com -

#44.「顏寬恒你為什麼說謊」 陳柏惟:享受當網紅的快感? - ETtoday

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟,提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書,前國民黨立委顏寬恒更在臉書暗指陳柏惟不關注地方 ... 於 www.ettoday.net -

#45.丁噹-你為什麼說謊@ 隨意窩Xuite 影音

丁噹-你為什麼說謊. 2013-09-11 00:07. 04:22. 丁噹-你為什麼說謊. d62212003. 2013-11-03 13:04. 04:36. 丁噹- 你為什麼說謊. 光明阿達. 於 m.xuite.net -

#46.人為什麼要說謊? - iFuun

隨著年齡增長,兒童開始學習成人運用「善意的謊言」,避免傷害他人的感受。 人為什麼要說謊? 中國科學院心理研究所張亭玉認為,從生物進化論的角度看,欺騙 ... 於 www.ifuun.com -

#47.人為什麼愛說謊? 專家說出這個秘密

當人們遇到一些狀況,會傾向用一些方法來保護個人在心理方面的完整性,降低不安與焦慮的情緒。說謊的主要目的,有的是為了得到利益;有時候是為了減少或 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#48.為什麼愛說謊? | u 值媒 - 聯合新聞網

為什麼 謊言總是比真相更有魅力呢? 其實說謊,是人的天性。英國2016年曾發布一項研究說,小嬰兒在最早6個月大時就會開始騙人。 於 udn.com -

#49.從眼神、手勢就能看出對方在「說謊」?說謊時的4大行為特徵

你看的出來一個人在說謊嗎?人又為何會說謊?BAZAAR要從知名「淺意識溝通師」盧文建《看人的本事》一書中,與你分享人之所以會說謊的7大常見主因, ... 於 www.harpersbazaar.com -

#50.為何喜歡說謊? - HappyRainy的部落格

某次去吉隆坡演講,一個媽媽跟我說:「我的孩子,今年滿三歲,他一向非常乖,很聽話,因為過敏,我從不給他吃巧克力,有一天他跟婆婆去公司,有人送一盒巧克力來, ... 於 happyrainy.pixnet.net -

#51.你為什麼說謊- 丁噹| 木蘭詞Mulanci

丁噹:你為什麼說謊,來自專輯《下一站天后(一生第一次個人演唱會)》。你為什麼說謊歌詞:【下一站,幸福】電視劇插曲, 監製:馬毓芬, 這次我走開再沒有話要說出來, ... 於 www.mulanci.org -

#52.【衣T大學】為什麼愛說謊 - 蝦皮購物

為什麼 愛說謊購買【衣T大學】為什麼愛說謊. 於 shopee.tw -

#53.人為什麼要說謊? - 壹讀

人為什麼要說謊? 2015/11/29 來源:知道日報. 有一句話是:不要去欺騙別人,因為你能騙到的人都是相信你的人。但是,我們在痛斥說謊者的同時,自己卻不能停止說謊。 於 read01.com -

#54.你為什麼說謊歌詞丁噹※ Mojim.com

你為什麼說謊【下一站,幸福】電視劇插曲作詞:劉沁黃婷作曲:劉沁編曲:阿 ... 精彩我不瞭解你怎能心安也捉不住你的倔強可是我知道你你為什麼說謊你說你還在一分一秒 ... 於 mojim.com -

#55.女人為什麼說謊:她認為可以騙你的11個原因 - Lifesizemagazine

當然,女性用糖和香料製成,一切都很好,但偶爾,我們會說謊。但要理解女人撒謊的原因並不復雜。 讓我們直截了當一秒鐘:每個人都撒謊。無論你是男人還是女人,你在 ... 於 tw.lifesizemagazine.com -

#56.川普為什麼說謊? - 紐約時報中文網

川普為什麼說謊? MICHAEL TOMASKY. 2020年6月15日. 5月,川普總統在白宮玫瑰園陳述他認為的有關新冠病毒檢測的事實。 Pool photo by Oliver Contreras. 於 cn.nytimes.com -

#57.你為什麼說謊原唱是誰? - 雅瑪知識

《你為什麼說謊》. 所屬專輯《夜貓》. 發行時間2009年. 歌曲原唱丁當. 填詞丁當. 譜曲丁當. 作曲劉沁. 作詞劉沁黃婷. 這次我走開再沒有話要說出來. 於 www.yamab2b.com -

#58.謊言無法杜絶?動物和人類都如此- BBC 英伦网

雖然我們不善於識別謊言,但可能只有一個簡單的技巧可以幫助你發現說謊者……動物學家、作家露西·庫克(Lucy Cooke)探索為什麼在整個動物界以及在人類 ... 於 www.bbc.com -

#59.不是我弄的!~幼兒為什麼說謊? - 信誼好好育兒

父母或老師發現孩子說謊時,總是感到頭痛不已,到底孩子為什麼要說謊?他是故意欺騙,還是因為語言表達的能力不足與說話的方式不對呢? 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#60.《為什麼愛說謊》合影韓國瑜爆紅!出版社要送雄中生2.0版

高雄中學學生昨天拿著《為什麼愛說謊》一書與高雄市長韓國瑜合影,引發討論,該書因此爆紅,目前在網路平台銷售一空,對此出版社昨天說《為什麼愛 ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.為什麼愛說謊- momo購物網

《為什麼愛說謊》作者布萊恩.金恩表示: 「本書將讓這些滿嘴胡言的騙子摔一跤,並將他們臉上的假面具給扒下來。」 你有想過為什人類愛說謊嗎? 於 m.momoshop.com.tw -

#62.你為什麼說謊(丁當演唱歌曲) - 中文百科全書

《你為什麼說謊》是由劉沁、黃婷作詞,劉沁作曲,丁當演唱的歌曲,該曲收錄於丁當2009年發行的專輯《夜貓》中。 基本介紹. 中文名稱:你為什麼說謊; 所屬專輯:《夜貓》 ... 於 www.newton.com.tw -

#63.你為什麼說謊-歌詞-丁噹(Della)|MyMusic 懂 ...

你為什麼說謊-歌詞-這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精采我不了解你怎能心安也捉不住你的倔強可是我知道你你為什麼說謊你說你還在一分一秒也沒走開 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#64.人為什麼要說謊?:FBI教你如何讀懂人心| 心靈/人文/科普

人為什麼要說謊?:FBI教你如何讀懂人心,心靈/人文/科普,FBI將教你如何洞悉人心. 於 tw.buy.yahoo.com -

#65.你為什麼說謊-歌詞-丁噹(Della) - KKBOX

你為什麼說謊-歌詞-這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精彩我不瞭解你怎能心安也抓不住你的倔強可是我知道你你為什麼說謊你說你還在. 於 www.kkbox.com -

#66.陳柏惟痛批:「顏寬恒你為什麼說謊?」是否加入「詐騙政黨」

陳柏惟不滿回擊,直說「顏寬恒你為什麼說謊,每個禮拜我們都見面那麼多次」,也許是顏身邊有很多蒙蔽他的人,也或許是跟罷免團體走太近,就像被騙的人 ... 於 www.fountmedia.io -

#67.如果可以誠實,孩子為什麼要說謊?|回家吧I'm home - 女人迷

因此,心智理解力和自我控制力,是說謊的兩大基礎能力。這也是為什麼罹患自閉症跟注意力不足過動症的孩子,通常在說謊上會有困難或品質不佳的原因, ... 於 womany.net -

#68.孩子為什麼說謊,你知道嗎? - 今天頭條

但對於幼兒來說,「說謊」的原因是多方面的,不能一概而論,試問有多少家長嘗試去想過孩子為什麼要說謊。 根據心理因素來分析,幼兒說謊大致可分為 ... 於 twgreatdaily.com -

#69.孩子為什麼要說謊?別急著戳破謊言,看見他背後的心理需求

有時小孩會撒一種「顯而易見」的謊言,心理師陳品皓指出,這並非說謊成性,也別急著斥責。誇大自己、詭異的言詞背後藏的是孩子的渴望, ... 於 www.parenting.com.tw -

#70.你為什麼說謊 - 娃の繽紛人生

你為什麼說謊這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精彩我不瞭解你怎能心安也捉不住你的倔強可是我知道你你為什麼說謊你說你還在一分一秒也沒走開我想留 ... 於 evawu0406.pixnet.net -

#71.Pinyin Lyrics 音樂劇搭錯車原聲帶- 你為什麼說謊(Ni Wei Shen ...

Title: 你為什麼說謊(Ni Wei Shen Me Shuo Huang) (丁噹). 這次我走開再沒有話要說出來. Zheci wo zou kai zai meiyou hua yao shuo chulai 於 jspinyin.net -

#72.與顏寬恒交惡了? 陳柏惟怒嗆:你為什麼說謊 - 華視新聞網

國民黨前立委顏寬恒昨(10)日在臉書發文,暗指陳柏惟不關注地方議題;對此,陳柏惟今(11)日受訪時表示,「顏寬恒你為什麼說謊」,陳認為,顏可能是為了 ... 於 news.cts.com.tw -

#73.我們為什麼說謊? - 國家地理雜誌中文網

家長通常很不希望孩子們說謊,但年幼時的謊言往往是孩子正在建立溝通能力與同理心的重要里程碑,而這些都是 ... 於 www.natgeomedia.com -

#74.為什麼愛說謊 - 博客來

書名:為什麼愛說謊,原文名稱:The Lying Ape:an honest guide to a world of deception,語言:繁體中文,ISBN:9789864439133,頁數:272,出版社:晨星, ... 於 www.books.com.tw -

#75.「聆聽謊言」主題書展人人都是天生的騙子

說謊彷彿我們天生的技能,為了生存、為了激勵自己、為了保護他人。 ... 讓我們一起來了解人為什麼說謊,謊言又有哪些樣貌吧! 一般出版品書單:. 序號書名. 於 www.ntl.edu.tw -

#76.為什麼愛說謊電子書,分類依據布萊恩.金恩(Brian King)

在Kobo 閱讀布萊恩.金恩(Brian King) 的《為什麼愛說謊》。一本讓騙子無所遁形的書! 《為什麼愛說謊》作者布萊恩.金恩表示: 「本書將讓這些滿嘴 ... 於 www.kobo.com -

#77.【我的孩子為何愛說謊】兒童精神科醫師 - 報橘

三軍總醫院兒童青少年精神科主任葉啟斌提醒,在思考要不要打罵教育之前,更要搞清楚的是:孩子為什麼要說謊? (責任編輯:戴相文). 於 buzzorange.com -

#78.你為什麼說謊- 丁噹(Della) - 夜貓專輯 - LINE MUSIC

你為什麼說謊歌詞- 丁噹(Della) - 專輯:夜貓歌曲:你為什麼說謊作詞:黃婷、劉沁作曲:劉沁這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精采我不了解你怎能 ... 於 music-tw.line.me -

#79.小孩為什麼學會了說謊 | Dcard

小孩子為什麼學會了說謊? 分享前幾天發生的事,爸媽帶我去一間中醫診所,爸爸都會習慣去飲水機倒一杯水,放在飲水機旁邊,口乾了就喝幾口,(勿戰為什麼放旁邊,等看 ... 於 www.dcard.tw -

#80.孩子為什麼要說謊?因為不想讓父母失望! | 未來Family

of New England)的教授史密斯(David L. Smith)在他的暢銷書《我們為什麼說謊?》(Why We Lie)中說:「說謊其實沒有好壞之分,它是一個超越法律和道德 ... 於 www.gvm.com.tw -

#81.莫名-你為什麼說謊叮噹@ 人生是為了完整而非完美

歌詞===你為什麼說謊作曲:劉沁填詞:劉沁、黃婷(下一站,幸福插曲)這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精彩我不瞭解你怎能心安也抓. 於 maplecloudsea.pixnet.net -

#82.丁噹- 你為什麼說謊

作曲:劉沁填詞:劉沁、黃婷這次我走開再沒有話要說出來我不想再期待走下去還能多精彩我不瞭解你怎能心安也抓不住你的倔強可是我知道你你為什麼說謊你說你還在一分一秒 ... 於 comic1312.pixnet.net -

#83.為什麼經常說謊的政治領袖,還是會有大量的支持者?

作者就代近西方探討「後真相政治」的議題,從心理學和科技的角度加以探討。 標籤: 政治, 心理, 後真相政治, 現實. 於 www.thenewslens.com -

#84.你為什麼說謊《叮噹》

某一天看到MTV台首播叮噹的主打歌聽著歌、看著畫面、再想著字…就這麼入迷了歌唱技巧、詞曲吸引…這大概是我停留目光的原因在人與人的互動裡, ... 於 hcwang.pixnet.net -

#85.心理師親授的210個誠實力指南(Traditional Chinese Edition ...

Amazon.com: 為什麼孩子要說謊?: 心理師親授的210個誠實力指南(Traditional Chinese Edition) eBook : 王意中: Kindle Store. 於 www.amazon.com -

#86.孩子說謊要糾正?教養專家:更糟糕 - 育達補習班

孩子為何說謊?擺明了就是為了掩飾自己的過錯、為了逃避可能的處罰,或是為了不想讓父母知道事實而傷心、難過,就像 ... 於 2016.twowin.com.tw -

#87.丁噹-你為什麼說謊| 甜瓜365 音樂網Melon365.com

這次我走開 br 再沒有話要說出來 br 我不想再期待走下去 br 還能多精彩 br 我不瞭解你怎能心安 br 也抓不住你的倔強 br 可是我知道你 br 你為什麼說謊 ... 於 www.melon365.com -

#88.斥顏寬恒「為什麼說謊」 陳柏惟批為政治利益、當網紅的快感

推動罷免台灣基進立委陳柏惟的「刪Q總部」昨天將第二階段連署書送至台中市選委會,前國民黨立委顏寬恒隨後也在臉書暗指陳不關注地方議題, ... 於 newtalk.tw -

#89.為何青少年老愛說謊,連不重要的事也騙?專家提2大原因

孩子的青春期,父母總將他們愛跟朋友膩在一起的行為,解讀為對自己的拒絕或反抗。但事實上,他們個體化的行為可不是衝著你而來。 於 www.storm.mg -

#90.有些人為什麼要說謊?這是一種什麼心理? - 冇問題

心理 · 1 1. 說謊,大多是利益驅使,也有人是習慣,像抽菸,有癮,說謊,也有癮,不說謊難受。 · 2 1. 在我看來,說謊有幾種原因,一種是因為對他人對事件的 ... 於 maomentei.com -

#91.MV-查詢你為什麼說謊-台灣點歌王

提供最新最完整MV你為什麼說謊歌單,歌號及歌詞查詢,線上聽歌,MV播放。你為什麼說謊,丁噹. 於 song.corp.com.tw -

#92.心理學家告訴你:人為什麼要說謊?如何判斷對方說謊了?

說謊 其實是一種求生本能, 是人類本能產生的一種自我防禦保護機制。 人天生會說謊,可以說從娘胎里出來, 人就具備了 ... 於 horo88.cc -

#93.為什麼孩子要說謊? |每週好書讀 - 中央社

面對說謊,其實大人比小孩更慌。但是心理師王意中告訴我們:說謊行為只是結果,從心理層面去了解小孩說謊的動機,才能真正解決問題。這本《為什麼孩子 ... 於 www.cna.com.tw -

#94.【心理學S02E03】為什麼上酒店、找小三都在晚上? 從人 ...

從人為什麼說謊教大家如何成為誠實的人. 心理學好好玩#S02E03. 文|蔡宇哲聲音|蔡宇哲圖|東方IC. 於 www.mirrormedia.mg -

#95.為什麼男人愛說謊?五種原因告訴妳 - 姊妹淘

至於男人到底為什麼愛說謊?這裡歸類了五大原因。 抱著鴕鳥心態。 女人最氣男人說謊的絕大部分原因,是因為男人常常在說謊時,根本把女人當成一個無法 ... 於 babyou.nownews.com -

#96.孩子為什麼說謊?其實是大人養成的 - 媽媽經

為了逃避現實,選擇說謊. 這個「現實」包括父母的懲罰、叱責,亦包括孩子不願意接受的事情,如上學、考試。 為什麼有孩子在考試後會試圖修改成績或者 ... 於 mamaclub.com -

#97.為什麼孩子要說謊?(電子書) - PChome 24h購物

在王意中心理師的臨床經驗裡,從學齡前的小小孩到處於成長臨界點的青少年,編謊的狀況五花八門:怕被罵,渴望愛,不喜歡,不會做,擔心被阻止…… 有時孩子自己無力分辨說謊 ... 於 24h.pchome.com.tw