物理治療方式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦赤羽根良和寫的 肩關節攣縮的評估與運動治療 和葉瑞珠的 乳癌術後的物理治療都 可以從中找到所需的評價。

另外網站何謂物理治療 - 台大醫學院也說明:物理治療 學系,National Taiwan University College of Medicine. ... 與功能問題的專業;透過運動、儀器、操作、科技輔具以及教育諮詢的方式,來幫助 ...

這兩本書分別來自楓葉社文化 和大塊文化所出版 。

慈濟大學 物理治療學系碩士班 楊志鴻所指導 徐佳俐的 峽谷型賽道馬拉松參與者肌肉骨骼系統傷害相關因素與賽後傷害處置恢復成效之探討:以太魯閣馬拉松為例 (2020),提出物理治療方式關鍵因素是什麼,來自於峽谷馬拉松、跑步受傷、傷害發生率、危險因子、威斯康辛大學跑步傷害與恢復指標。

而第二篇論文實踐大學 工業產品設計學系碩士班 盧禎慧所指導 李祥裕的 感測科技應用於物理治療之服務設計 (2018),提出因為有 服務設計、智慧醫療、物理治療的重點而找出了 物理治療方式的解答。

最後網站物理治療師-復健科醫師的得力幫手 - 耕莘醫院則補充:物理治療 師是復健科中不可或缺的成員,其專業共可分成四大領域,分別為骨科物理治療、神經物理治療、呼吸循環物理治療及小兒物理治療。治療的方式可 ...

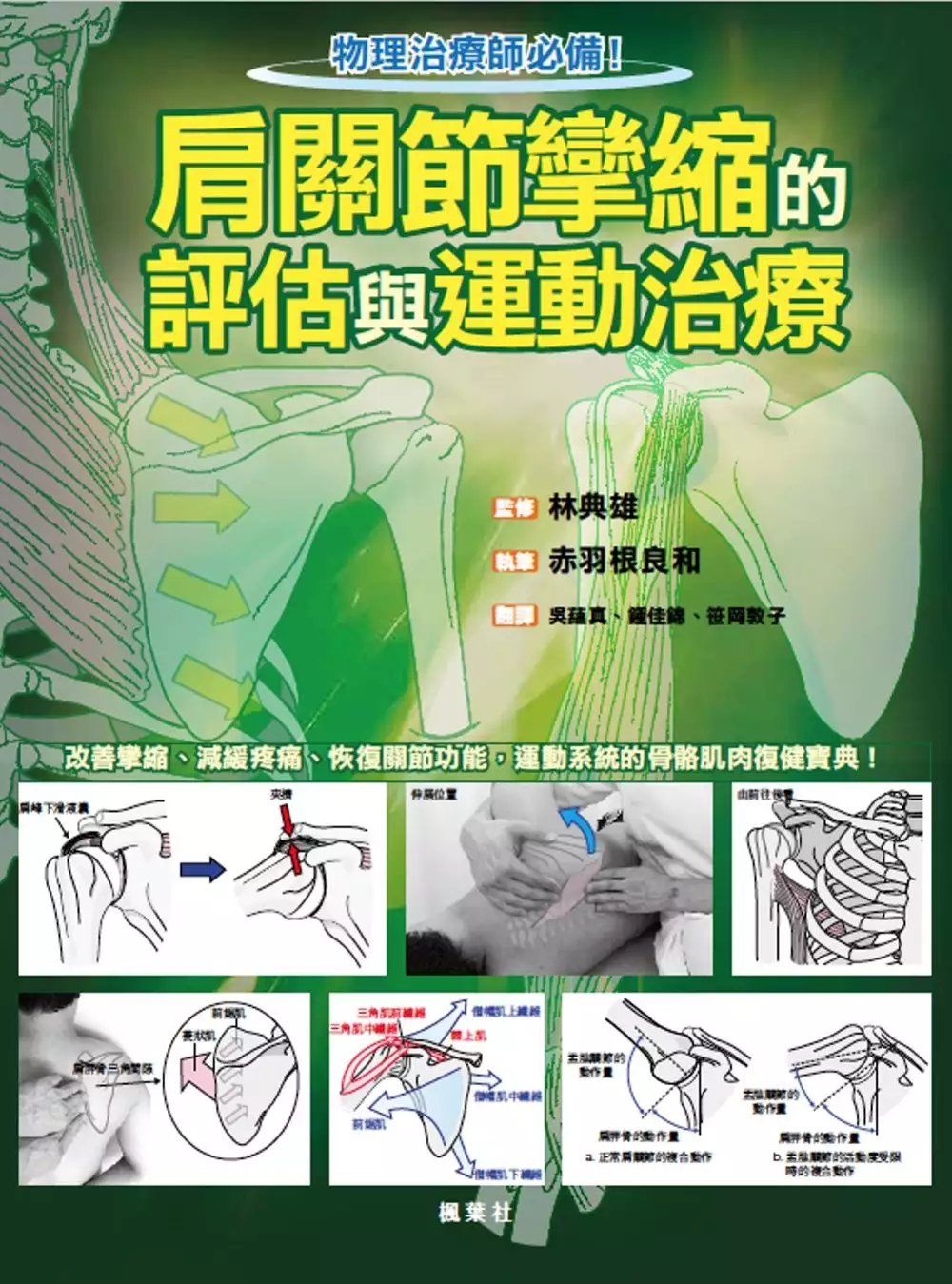

肩關節攣縮的評估與運動治療

為了解決物理治療方式 的問題,作者赤羽根良和 這樣論述:

~一本書帶你搞懂如何消除關節攣縮~ 物理治療師必備!改善攣縮、減緩疼痛、恢復關節功能, 運動系統的骨骼肌肉復健寶典! 肩關節靠著軟組織獲得穩定和支撐, 關節活動度受限最主要的原因,來自於軟組織的攣縮, 使肩關節活動範圍逐漸減少,造成肩部肌肉萎縮無力。 治療肩關節的各個組成結構時,要能正確地評估各個構造的功能, 才能根據評估結果,來建立並施行運動治療。 若想要準確地診察疾病表現,觸診是十分關鍵的技術。 診察時,除了要確實地找出哪裡有壓痛。 還得認識軟組織的立體型態,才能確實地伸展組織附著部位。 本書將介紹「肌肉造成的攣縮」、「肩關節上方支持

組織沾黏造成的攣縮」、 「關節囊韌帶造成的攣縮」、「肩帶功能障礙與關節攣縮之間的關聯」 並示範「運動治療的實際手法」。 物理治療師、骨科醫師能根據書中內容, 改善患者的攣縮、減緩疼痛、恢復關節功能, 復健運動系統的骨骼肌肉。 本書特色 ◎循序漸進,介紹「肩關節的基礎知識」、「肩關節攣縮的基本評估方式」。 ◎分析肌肉痙攣和縮短的區別,說明肌肉、支持組織沾黏、關節囊韌帶引起攣縮的異同。 ◎示範運動治療的實際手法、骨骼肌肉復健方式。

物理治療方式進入發燒排行的影片

Hook已經腰痛了好一陣子,甚至痛到需要躺平一陣子,才能繼續工作,到底是怎麼一回事呢?

Hook : https://www.youtube.com/c/HOOKsan

SunGuts IG : https://www.instagram.com/pt_sunguts/

『三個字物理治療所』預約方式 : LINE搜尋”@sunguts”,裡面就會有詳細的收費方式,以及物理治療所的地址囉

SunGuts的線上課程開跑囉!裡面將會詳細解說如何透過工作環境的改變,來改善妳的坐姿,還會告訴大家如何用解剖學的方式,自主的按摩到每條害你痠痛的肌肉,有興趣的話就趕快來上課吧!https://hahow.in/cr/sungutsposturefix

峽谷型賽道馬拉松參與者肌肉骨骼系統傷害相關因素與賽後傷害處置恢復成效之探討:以太魯閣馬拉松為例

為了解決物理治療方式 的問題,作者徐佳俐 這樣論述:

背景: 世界衛生組織(WHO)指出,身體缺乏運動是全球死亡率的第四大危險因素。身體缺乏活動或靜態生活已是造成全球性死亡及傷殘的原因之一。跑步運動 (running) 則是一種常見的運動形式,不受體型、年齡、性別限制的運動項目,也是一項不需要太多高技巧技術層面的運動。跑步運動的好處主要是對心血管系統有非常大的幫助、不但可以降低死亡率、還可自我訓練並提升體適能等等;但除了對於身體的正面影響之外,長距離跑步或是耐力跑步都是一種下肢的骨骼肌肉系統持續長時間的使用,而有可能會造成過度使用的傷害。近年來,國內外研究報告針對跑步(馬拉松)運動傷害的發生率及跑步傷害的相關危險因子來進行探討。惟,國內並無相關

研究報告是針對山路或坡度地形及世代追蹤性的馬拉松研究。藉由徐等在2013~2018年的研究調查及本研究中發現之結果並與國內的研究來進行比較,在研究中期望能了解國內從事跑步運動之民眾在運動傷害方面之現況與趨勢。因此,本研究希望能夠瞭解國內從事跑步運動之民眾在進行跑步運動後肌肉骨骼系統傷害之分布情形與造成傷害的重要因素,以及經由物理治療處置後的恢復狀況,此研究相關結果則可以提供馬拉松選手及一般跑者於訓練時的參考,並以作為跑步運動傷害預防與傷害處置的依據。目的: 1.瞭解馬拉松選手肌肉骨骼系統傷害之分布情形,探討相關因素對運動傷害的影響。2.探討物理治療即處置對運動傷害的成效影響。3.驗證中文版的傷

後恢復指標可以有效預測運動傷害恢復狀態。研究對象: 本研究收入295位太魯閣峽谷馬拉松參與者因傷或賽後身體不適至物理治療站內進行治療處置選手。方法: 本研究為橫斷式研究 (cross-sectional study) 與回顧性研究 (Retrospective study ),主要針對所有報名2019~2020年太魯閣馬拉松的參與者因傷或賽後身體不適至物理治療站內進行治療處置的選手,並經由物理治療師初步評估檢傷後,進行賽後運動傷害處置的紀錄表單,跑步相關傷害與平時自我訓練時相關的問卷以及跑步傷害與恢復指標自我評估問卷。統計分析:問卷調查之結果則利用卡方檢定及邏輯迴歸分析來探討影響下肢跑步傷害的

相關因素。治療前後疼痛改善成效(VAS change before and after interventions),以配對t檢定(Paired t test) 進行分析。翻譯中文版威斯康辛大學跑步傷害與恢復指標分析檢測量表整體信度、各面向的內在一致性 Cronbach's α係數>0.8、與構念效度分析問卷翻譯後各個面項是否符原作者題意及類別。結果: 經由物理治療團隊的傷害防護處置及對跑者的傷害分佈調查分析發現:之前曾有運動傷害經驗約63.9%,認為此次有跑步傷害約97%,認為是太魯閣馬拉松影響者約為85.8%。受傷部位主要是:膝蓋(Knee)最多(34%)。男性跑者在大腿( Thigh)和

小腿(Calf)受傷比例顯著高於女性,而女性跑者在髖部(Hip)受傷比例顯著高於男性。男性及女性跑者在接受物理治療前後平均疼痛視覺化類比量尺(Visual Analogue Scale, VAS)皆有顯著降低 (-3.23±1.82, p

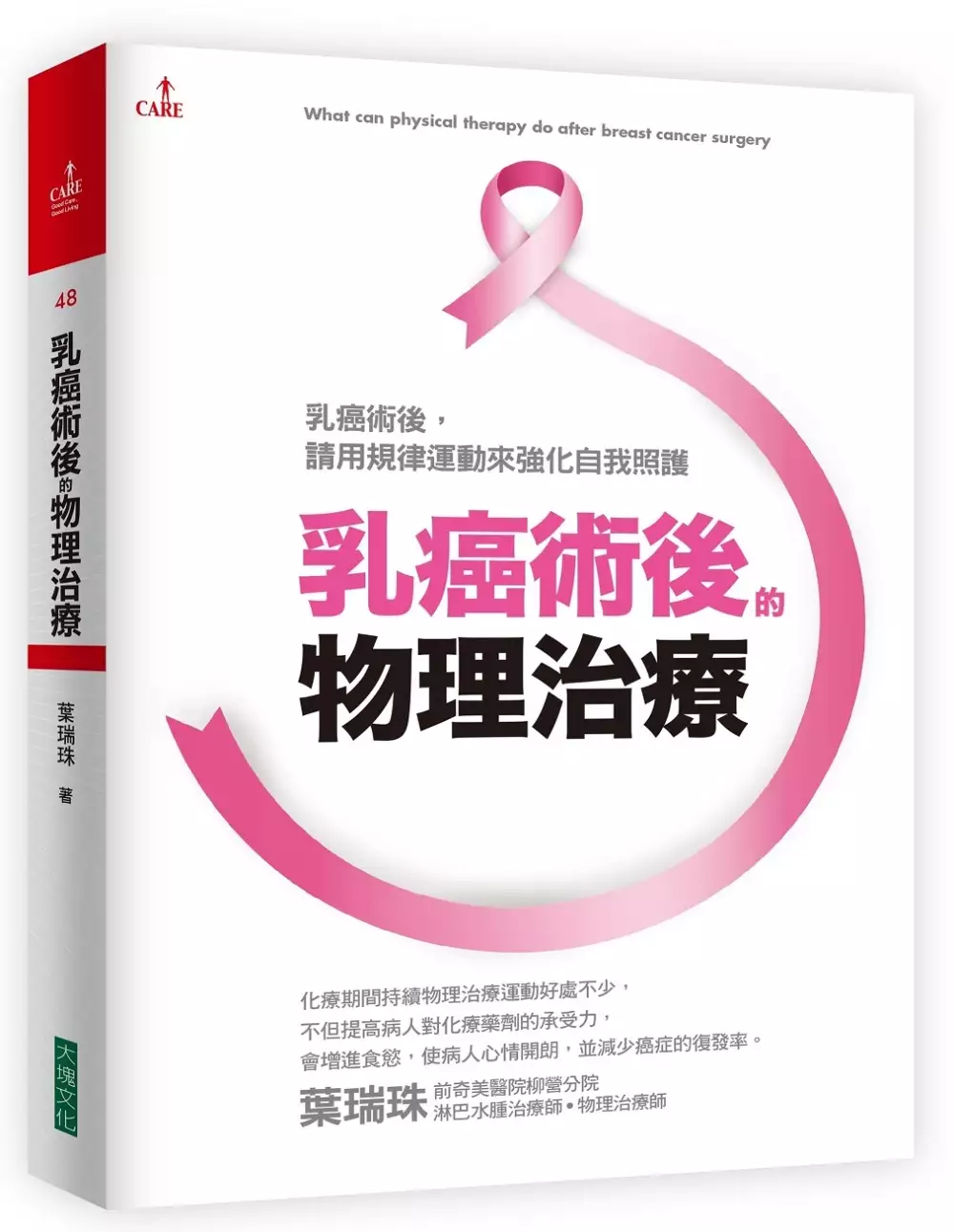

乳癌術後的物理治療

為了解決物理治療方式 的問題,作者葉瑞珠 這樣論述:

乳癌術後,請用規律運動來強化自我照護! 化療期間持續物理治療運動好處不少,不但提高病人對化療藥劑的承受力,會增進食慾,使病人心情開朗,並減少癌症的復發率。對於乳癌病人的醫療,目前臺灣與歐美先進國家相同,不再只侷限於癌症的對治,更顧及到病人日常生活品質等全方位照護,物理治療也是基於這原因,在癌症照護這方面,變得越來越重要。 但是物理治療運動是「病人自己」的事,別人無法取代,每天若只是花十幾分鐘靠旁人應卯式運動,其餘時間都是處於自己不去認真運動,要復原是不可能的。全書有精彩插圖,讓讀者朋友對物理治療的復健動作,更容易了解、熟悉該如何去做,此外對術後的日常生活中的保養,也多有著墨。

病人在剛剛乳癌手術後最有可能會出現的是,肩膀關節活動度和手臂肌力不足的問題,進而導致日常生活的不便利性。物理治療在此時便可以提供適當的運動訓練計畫,讓病人縮短身體功能的恢復時間,早日回到正常生活。對於術後所引起的次發性淋巴水腫,經由合格的淋巴水腫治療師的專業完整治療,加上病人的耐心配合,是可以有效地控制水腫的大小。物理治療的目的在於增進病人術後的生活品質,重新擁抱自己所熱愛的生命。 乳癌的病人在手術後,首先因為乳房組織和腋下淋巴結的摘除,或多或少都會影響肩關節的活動度,導致病人可能有手舉不高的情形,進行術後物理治療第一個效用便是恢復病人肩膀的功能,讓病人可以快一點自己進行穿衣、洗澡

、晾衣服…等日常活動,不必倚靠他人幫忙,而且能避免肩膀因為不動,所導致的組織沾黏的情況。 手術後所產生的疤痕組織有可能也會影響肩膀的活動,也可能會是日後引起淋巴水腫的原因之一,所以對疤痕長得太緊的病人,物理治療也會幫忙處理,讓疤痕盡量的變軟變平整。淋巴水腫有可能會是乳癌術後最大的噩夢之一,我們希望透過種種物理治療計畫與衛教事項,可以有效降低日後水腫的機會與情況。

感測科技應用於物理治療之服務設計

為了解決物理治療方式 的問題,作者李祥裕 這樣論述:

為建立新型態的智慧醫療服務,本研究針對物理治療領域,與5位物理治療師、2位資訊工程師合作,開發了一款以App為主的物理治療資訊平台『Capture』。在App Capture中,主要包含『診斷報告』、『影音輔助』、『行動預約』三項功能。在『診斷報告』功能方面,讓病患在接受治療師的專業評估後,能透過App隨時查看當日的診斷細節。以一般自費物理治療來說,多數治療師會教導病患回家做運動治療,但許多病患回家後,容易忘掉動作內容,因此在『影音輔助』功能上,應用了Kinect V2 深度感測攝影機、VR定位技術,研究出動作偵測機制,來協助治療師指導病患做復健,也使治療師給予

病患的復健動作資訊,更方便吸收與複習。『行動預約』則將複雜的線下預約機制,整合成自費治療所行動預約平台,讓病患在預約平台上,即可看到各治療所服務內容、治療師背景、以及治療所環境、地點……等等。在動作辨識的技術開發方面,研究者與工程人員發現,多數運動治療的模擬動作,皆能在測試中正確地被辨識。但在執行有動作重疊情況的治療項目中,會因為肢體重疊,而影響到攝影機的深度判斷,使得辨識精準度大幅下降。所以在初步感測技術的開發上,仍有不少的動作判斷障礙需要克服。在第一版App Capture的原型開發後,本研究與曾接受過物理治療的病友,進行易用性測試及訪談。於訪談及測試中發現,病友皆認為本研究開發的『診療報

告』功能,所記錄下的動作資訊及診斷評估,對於回家執行運動治療具有實質上的幫助,而『行動預約』的預約機制,能順暢地解決一般查詢治療所時,碰到搜尋資訊過於瑣碎的情況。另外在治療師方面也表示,App所設計的診斷回饋功能,能讓治療師更了解病患當前碰到的問題,並隨時調整給予的治療處方及建議,提升整體治療的效率。總結來說,醫療法規上的認證,可能會是本研究行動平台,最需克服的困難點,雖然以2011年美國FDA提出的行動醫療指引草案來看,本研究符合不受規範之非醫療器材類行動app,但實際上仍須與專業治療人員,做更近一步的成效研究與觀察。未來行動醫療App的趨勢,除了遵守醫療法規相關規範,也須積極的與相關產業合

作,共創互惠的商業模式,才可兼顧安全與創新。Capture平台未來將進一步與治療所、健身房、體適能中心合作,建立有效動作輔助機制,推廣感測數據應用及服務,共同打造智慧健康管理平台。

物理治療方式的網路口碑排行榜

-

#1.認識物理治療 - Sik Hon

『物理治療是建基於醫學的非藥物治療方法之一,它是利用人體生理對物理刺激所作出的反應來達到治療目的。物理治療是透過物理媒介和原理,例如利用電能、水力、冷凍、熱能、 ... 於 sikhon.medium.com -

#2.職能治療與物理治療的不同

當我們在接受復健科治療時,醫師會開復健單讓我們做職能治療與物理治療,而 ... 但職能治療與物理治療仍有不同著重的部分,簡單以表格方式整理,讓您一目. 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#3.何謂物理治療 - 台大醫學院

物理治療 學系,National Taiwan University College of Medicine. ... 與功能問題的專業;透過運動、儀器、操作、科技輔具以及教育諮詢的方式,來幫助 ... 於 www.mc.ntu.edu.tw -

#4.物理治療師-復健科醫師的得力幫手 - 耕莘醫院

物理治療 師是復健科中不可或缺的成員,其專業共可分成四大領域,分別為骨科物理治療、神經物理治療、呼吸循環物理治療及小兒物理治療。治療的方式可 ... 於 www.cth.org.tw -

#5.馨康物理治療所

馨康物理治療所,苗栗物理治療師,通過國家考試,為大家服務,軟硬體設備齊全,令所有前來看診 ... 馨康物理治療所・全自費醫療,專業物理治療方式解除疼痛-提高生活品質 於 www.xinkang.com.tw -

#6.物理治療師怎麼看:肩膀側平舉! - ĒSEN

在跟病人溝通,試著要找出問題的時候,我都會從簡單的介入開始其中一個簡單的治療方式,是拿病人說會引起疼痛的動作,做為治療問診的起點簡單的一句:「你做什麼動作會 ... 於 esenmedical.com -

#7.關於我們|禾悅物理治療所

在治療病人的經驗中,常遇到一些病人因為無法找到適合的醫療而使自己與家人忍受痛苦。而這些問題是可以經由物理治療而改善、甚至消除的。這些族群以肌肉與肌筋膜轉移疼痛 ... 於 www.heyueptc.com -

#8.物理治療師實習手冊(二)骨科疾病物理治療學(二版新修訂版)

本書以骨骼關節系統之功能性解剖的角度切入,協助實習生了解骨科疾病患者的臨床症狀,有利於學生銜接在學期間所學與實習所需之臨床基本概念。 內容涵蓋骨科疾病物理 ... 於 wagners.com.tw -

#9.關於物理治療的常見問題Q&A

1. 什麼是物理治療? 簡單來說,物理治療就是不吃藥、不打針、不做侵入性治療的治療方式。 2. 什麼樣的症狀或疾病需要做物理治療? 於 louisptcenter.pixnet.net -

#10.神經物理治療- 國立成功大學物理治療學系

神經物理治療是指與神經系統相關的物理治療。臨床上需接受神經物理治療介入的包括中風、腦外傷、脊髓損傷、帕金森氏症、小腦病變…等等。 可藉由評估病患之病史、意識、 ... 於 pt.ncku.edu.tw -

#11.物理治療是什麼?超過10年臨床經驗專業人士話你知! | Bowtie

另外,物理治療的方法除「做機」外,還包括手法治療、針灸、運動貼紮、運動療法、處方矯型鞋墊等,而且治療師更會於每次治療過後為患者進行覆檢,確保治療 ... 於 www.bowtie.com.hk -

#12.物理治療(城喜/東仁/成大崑山)

物理治療 是一種非傷害性、非侵入性、非藥物性的治療方式,主要治療方式包含儀器治療、徒手治療、運動治療、功能訓練及預防性教育;目的在幫助病患減輕疾病或外傷引起的 ... 於 www.djks.com.tw -

#13.【物理治療師】職業大解密!

復健科中物理治療師是個不可或缺的好幫手,也是守護骨骼肌肉的小天使, ... 物理治療屬於復健醫學領域下的其中一個專業主要會用三個方式 3M ... 於 www.forcestar.com.tw -

#14.物理治療師和復健科醫師,有什麼差別? - 傷害預防 - 運動視界

例如足底筋膜炎,醫師可能透過打針、吃藥等來降低發炎、減少疼痛等,而物理治療師同樣也會透過徒手治療、儀器治療減少症狀,但更重要的是要針對造成足底筋 ... 於 www.sportsv.net -

#15.物理治療常識 - 腦友心

物理治療 是以西方醫學為基礎發展出來的治療方式,主要是透過非藥物的方法,利用運動、電療、手力療法或水療等符合科學證據的治療去增加患者的體力、關節活動度、減少痛症 ... 於 www.braincare.org.hk -

#16.何謂物理治療?

即徒手治療、運動治療、儀器治療三大類治療方法來治療病人。 而專業的活動則包括了研究、教育、諮詢及管理。 於 www.ycpt.com.tw -

#17.亮點物理治療所附設職能與語言部門

物理治療 這門醫療專業,是約莫六十年前自西方國家引進的一門科學學問,民國四十年 ... 為身體檢查),所以事實上物理治療並非受限於只用物理的方式來治療病人,更應該是 ... 於 www.spotpt.com.tw -

#18.照揚物理治療所– 專業、溝通、信任

物理治療 主要是利用3M(Movement, Manual, Modality),即儀器治療、徒手治療、運動治療三大類治療方法來治療病人。 本所治療特色. 我們堅信,病患疼痛的原因大多來自於生活 ... 於 www.sunnyphysioclinic.com -

#19.超音波物理治療

治療 是屬於熱療的一種治療方式,而熱療最重要的功效有五:. (1) 減輕疼痛。 (2) 降低肌肉痙攣。 於 webbuilder.asiannet.com -

#20.什麼是物理治療師

先就字面上來看,"物理"治療是跟物理化學之類的東西有關係嗎?有的人或許會聽到這樣的解釋:物理治療師是以物理性的方式來治療,好比說電療、熱療、力學 ... 於 www.nbptc.net -

#21.物理治療 - 维基百科

儀器治療(Modality Therapy). 泛指利用儀器產生物理性質的因子(Physical agent),以達成治療目的的治療方式。 聲療(治療性超聲波) ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#22.運動治療-宏康復健專科診所

物理治療 師利用生理學和解剖學的原理,針對不同人體組織和失能狀態於不同的時機 ... 或造成二度傷害、增加運動表現、改善失能狀態、提高生活品質等目的之治療方式。 於 crclinic072.com -

#23.全人 物理治療所 好動評估室

徒手治療. 關節和神經鬆動、筋膜放鬆和肌肉拉伸 ... 於 wellness82.com.tw -

#24.實證物理治療所

本物理治療所採用的所有治療方式,包括徒手治療(如關節鬆動術、軟組織鬆動術、神經 ... 本物理治療所的治療策略是根據患者的身體、心理及工作需求來決定,所以在治療的 ... 於 www.ebp-physio.com -

#25.物理治療

... 力、機械、磁波、聲波等物理因子來進行評估、鑑別、治療以及預防醫學,不同於使用藥物或手術作治療的方式。 以能量的觀點來看物理治療方法,可以分成兩大相度: ... 於 www.scmh.org.tw -

#26.物理治療

是一種非傷害性、侵入性及藥物性的治療方式,主要治療方式包含儀器治療、徒手治療、運動治療、功能訓練、輔具矯正及預防性教育。 目的在幫助病患減輕疾病或外傷引起的疼痛 ... 於 www.jshospital.com.tw -

#27.什麼是運動物理治療?你知道物理治療還有分類嗎?

2020年8月26日 — 而物理治療所提供的治療是非傷害性、非侵入性、非藥物性的一種治療方式。物理治療有3M:1️⃣徒手治療(Manual therapy)2️⃣儀器 ... 於 sportsline.com.hk -

#28.運動物理治療師(Sport physical therapist) 是什麼?

因為自己本身是骨科(肌肉骨骼系統)的物理治療師,我覺得主要是治療方式的差異,其餘醫學院共同課程,只是不同醫療人員著重的地方不同,比如說醫學院學生 ... 於 jackchen.sport.blog -

#29.慢性疼痛也能從物理治療解決!什麼情況該看復健科 ... - 奇摩新聞

由於復健科醫師偏向診斷病因、組織癒合、手術修復,物理治療則是重建 ... 組織不當受力的原因,並利用徒手治療及運動治療等方式緩解疼痛及回復功能。 於 tw.stock.yahoo.com -

#30.北投物理治療|給您更專業的五十肩治療-旭康復健醫療專科診所

北投物理治療專家-旭康診所,結合了專業的骨科、復健科與職能治療醫師,針對患者長期因五十肩所困擾的症狀,提供了五十肩治療,當肩膀長期缺乏活動時,會使肩關節出現 ... 於 www.spskclinic.tw -

#31.認識物理治療- CGUPT 7

Q1. 什麼是物理治療? 簡單的說,就是利用光、電、水、冷、熱、力等物理因子和運動治療,來評估並治療病 ... 於 cguptcamp777.weebly.com -

#32.何謂物理治療

物理治療 的主要治療內容可以用5方面來概括,包括:功能訓練、運動治療、儀器治療、徒手治療與科技輔具。物理治療係利用聲、電、水、冷、熱、力、光等物理 ... 於 pt.kmu.edu.tw -

#33.高雄榮民總醫院復健醫學部-物理治療

而慢性期穩定之患者也提供團體治療的方式來促進動機和學習成效。至於重症或有呼吸器的患者也提供床邊神經物理治療。 神經1 服務內容. •腦血管病變患者 於 org.vghks.gov.tw -

#34.醫學新知| 【健保VS自費物理治療-- 復健不是做不好,而是你有 ...

醫學新知-【我們專注於慢性疼痛及熟齡復能】嘉人物理治療所透過專業的徒手治療及動作控制 ... 就該思考是否需要接受更完整的評估及更積極的治療方式. 於 www.grandlifept.com -

#35.台中物理治療 - 富馨台中物理治療所

世界物理治療聯盟定義物理治療(Physiotherapy;Physical Therapy):是以一種預防、治療、及處理因 ... 泛指利用儀器產生物理性質的因子,以達成治療目的的治療方式。 於 www.fu-xin.tw -

#36.物理治療師利用施壓、鬆動、牽拉、按摩等手法 - Facebook

治療方式 可以區分為五種: 功能訓練、科技輔具、運動治療、儀器治療、徒手治療,然而通常療程不會只用到一種方法,治療師會評估病人的需要,搭配不同的治療。 功能訓練: 於 www.facebook.com -

#37.慢性疼痛也能從物理治療解決!什麼情況該看復健 ... - Heho健康

由於復健科醫師偏向診斷病因、組織癒合、手術修復,物理治療則是重建功能、 ... 就可以利用物理治療找出用力的方式、緊繃的地方,解決身體的困擾。」. 於 heho.com.tw -

#38.「物理治療」安全停看聽!

電療的目的,有的是為了減緩疼痛、腫脹等症狀,也有為了增進神經肌肉的聯結,以促進動作的產生。但是太強的電流造成強烈持續肌肉收縮,也會造成肌肉受傷、 ... 於 www.thrf.org.tw -

#39.物理治療,不只是「復健」而已! 作者

簡單來說,物理治療師有三大法寶,分別是「儀器治療」、「徒手治療」以及「運動治療」。「儀器治療」像是利用電療、水療、熱敷、牽引、紅外線等,達到「止痛」的效果,並 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#40.物理治療服務內容

物理治療 是一項結合科學與藝術的醫療專業,利用聲、光、電、水、熱、力等物理因子 ... 物理治療是一種非傷害性、非侵入性、非藥物性的治療方式,在台灣歸類於西醫復健 ... 於 www.chimei.org.tw -

#41.第七單元:物理治療問與答 - 陽明大學

物理治療 師主要是利用3M(Movement, Manual, Modality)即運動治療、徒手治療、儀器來治療病人。職能治療師則是教導病患適當方法來完成日常生活動作,設計並製作輔具以及工作 ... 於 www.ym.edu.tw -

#42.細說骨科物理治療 - 老行家

其中的物理治療,套句教科書的說法,是指使用不侵入身體的力、光、電、水、冷、熱等物理因子,去處理病人的一種治療方式。這樣聽起來好像很玄,其實您也 ... 於 www.lohongka.com.tw -

#43.物理治療

... 徒手治療、關節鬆動術、物理因子治療及其他物理治療方法,針對人體局部或全身性的功能障礙或病變,施予適當的處理患者身體不適和病痛治療方式,使 ... 於 www.wikiwand.com -

#44.物理治療師都在做什麼?了解「3個M」幫自己長知識

利用治療師的骨科評估法或是系統性的評估方法(例如Redcord、SFMA等),來找出特定關節活動度障礙,筋膜緊繃,關節半脫位等等問題;再以治療師的手法如 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#45.物理治療是利用『聲、光、熱、電、力』所做的治療!

簡單來說就是利用一些物理因子的方式來做治療。 大家回想一下物理學,物理學主要研究的是聲、光、熱、電、力等的原理及學問。同樣 ... 於 www.kingnet.com.tw -

#46.職場問答解密『物理治療師』都在做些什麼?

這篇文章我們將介紹在復健科中一項很重要的位置『物理治療師』Physical ... 物理治療師常透過儀器(Modality)、徒手(Manual)、和運動(Movement)等治療方式,並輔以輔助 ... 於 eagersport.online -

#47.服務內容

物理治療. 服務內容:. 1. 骨科物理治療的種類包括: ... 小兒職能治療是透過各種方式的評估,先找出孩子的缺失,然後藉由遊戲及活動的方式,使孩子能主動參與治療 ... 於 www.gandau.gov.tw -

#48.【舉重金牌的幕後推手—物理治療師】物理治療師協助選手找回 ...

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載) ... 肌內效貼布的使用方式很多,經物理治療師評估,可以在運動前使用,用來預防運動 ... 於 www.tpta.org.tw -

#49.淺談-肩關節夾擠症候群 - 悦滿意復健專科診所

汪佳禾物理治療師 ... 臨床上簡單分辨五十肩和肩關節夾擠的方式為盂肱關節疼痛弧(Painful arc),當肩關節在進行外展時,肩峰下空間若發生夾擠,患者會在60度~120度發生 ... 於 yuemanyi.squarespace.com -

#50.聖心教養院> 物理治療

所謂的物理治療(Physiotherapy或Physical Therapy)是以一種預防、治療、及處理 ... 身體不適和病痛治療方式,使儘可能地恢復其原有的生理功能,進而提升其生活品質。 於 www.sacheart.org.tw -

#51.都做了物理治療我一定要做運動才能根除痠痛嗎?

如果只有被動治療就能讓痠痛症狀好起來,那當然是物理治療師所樂見的,因為對物理治療師來說,這樣還比較輕鬆,為什麼? 1. 不用花時間教個案自我... 於 www.sportsplanetmag.com -

#52.醫療與治療(5) 物理治療字有點多的介紹 - 好痛痛

物理治療 、骨科、復健科是和運動傷害最相關的醫療專業別,好好的了解這些 ... 基本上三種治療方式是不同的工具,需要互相搭配來取得最佳治療效果。 於 painandtraining.blogspot.com -

#53.服務範圍-艾爾適能物理治療所

常見的下背痛病症有:急性腰部扭傷,肌筋膜疼痛症候群,椎間盤突出,坐骨神經痛,退化性關節炎,骨質疏鬆症與脊椎側彎等。症狀為背部疼痛,姿勢歪斜,甚至下肢疼痛和活動障礙 ... 於 www.healthpowerpt.com -

#54.徒手治療,痠痛新剋星? - 康健雜誌

筋膜鬆動術、關節矯正術,坊間不少物理治療所提供自費徒手治療, ... 組織沾黏、乳癌手術後上肢淋巴水腫,因為不易靠其他方式取代,醫師與物理治療師 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#55.徒手治療-永誠復健科診所

徒手治療英文為Manual Therapy,係指不使用任何物理治療儀器、僅由物理治療師的雙手施力,來達到促進循環、減輕疼痛、增加關節活動度、增進動作功能的治療方式。 於 www.hnl.com.tw -

#56.運動治療-宏恩綜合醫院復健科

物理治療 師使用這些運動方法,乃針對不同的人體組織不同的失能情形,提供特定的運動方式及模組,以改變其生理現象。譬如健身房中常見的啞鈴運動,大家都知道可以增進肌力, ... 於 country.org.tw -

#57.物理治療

物理治療 · 物理治療師所用的物理方法包括運動治療、操作治療、冷療、熱療、光療、電療、超音波療法、牽引治療、振動治療、按摩治療等。 · 提供:熱敷、紅外線、冰敷、電療、 ... 於 wlshosp.org.tw -

#58.臺中榮民總醫院埔里分院復健科物理治療簡介

一‧物理治療之意義:. 物理治療是運用各種物理媒介,如光、電、水、冷、熱等,和各種機械原理及方法. 來治療和評估疾病或傷殘,以減少疼痛,刺激肌肉收縮、促進血液 ... 於 www.pulivh.gov.tw -

#59.4大物理治療減緩關節不適症狀| 骨科.復健| 健康百科 - 元氣網

4大物理治療減緩關節不適症狀 · 1.有氧運動及肌肉伸展運動(尤其膝關節處的股四頭肌):. 可維持關節柔軟度,增進肌肉力量與協調控制,放鬆肌肉緊張,以 ... 於 health.udn.com -

#60.物理治療| 本科介紹| 永和耕莘醫院

物理治療 (Physical Therapy; Physiotherapy)專業是利用聲、電、水、冷、熱、力、光等物理因子(Physical agents)來預防、鑑別、評估、治療病患的醫療專業,有別於藥物或 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#61.物理治療 - 家毅復健科診所

物理治療. 電洽. 物理治療(Physiotherapy或Physical Therapy)是以一種預防、 ... 藥物性治療來處理患者身體不適和病痛治療方式,使其儘可能地恢復其原有的生理功能。 於 www.jiayi-reh.com -

#62.運動復健-物理治療- 衛教資訊 - 國泰綜合醫院

首頁 · 醫藥資訊 · 衛教資訊 · 運動復健-物理治療 · 返回醫療科系 · 返回護理部 · 返回衛教資訊 · 返回運動復健. 瀏覽方式. prod_Image ... 於 www.cgh.org.tw -

#63.什麼是運動治療? - 永恆美診所

施作方式是由醫師或物理治療師提供適合患者的運動項目,讓患者學習後有意識地 ... 運動治療的方式有相當多種,最主要原因是由於人在動作時,若身體疼痛便會自然地使用 ... 於 www.infinityclinic.com.tw -

#64.新莊物理治療/職能治療 - 穩達診所

徒手治療與按摩的施作方法、原理還有力道都有差異。 為何需要物理治療? 預防性教育:主要是針對一般民眾、無病症或有輕微病症者 ... 於 www.well-done.tw -

#65.放心交付專業的醫師及物理治療師團隊

由生生優動診所院長鐘英華醫師及權威物理治療專家林訓正聯手領軍,解決疼痛的旅途上鐘醫師提供介入性疼痛治療,整合徒手治療、運動治療的全新疼痛治療方式,不用手術、 ... 於 www.aicarept.com -

#66.疼痛物理治療 - 長庚醫院

痛,物理治療可以利用電療、熱療、冷. 療等方式,來協助病人解決問題。 一、電療. 電療的止痛原理是利用門閥理論(. ),刺激較大之神經. 於 www.cgmh.org.tw -

#67.物理治疗_百度百科

常用方法包括:声疗(治疗性超声波,频率为45KHz到3MHz)、光疗(红外线光疗、紫外线光疗、低能量雷射刺激)、水疗(对比浴、旋涡浴、水疗运动等)、电疗(直流电疗、低频 ... 於 baike.baidu.com -

#68.復健和物理治療傻傻分不清楚?

1.骨科物理治療Orthopaedics (包含競技運動傷害Sports). 五十肩、肩夾擠症候群、下背痛、扭拉傷、肌筋膜疼痛、骨折、因壓迫神經導致的痠麻 · 2.神經物理治療Neurology · 3. 於 www.jl-pmrpt.com -

#69.復健治療-受傷後一定要做物理治療運動嗎!?

在復健科中常見的運動傷害、肩頸痛、媽媽手、板機指,大家想到的復健方式就是熱敷電療、徒手治療等,甚至是傳統的推拿整復等等的被動治療, ... 於 relive.tw -

#70.物理治療-佳禾復健科診所

骨骼肌肉系統之物理治療是基於對人體的解剖生理、肌動學、生物力學、運動生理學之學理基礎,進而利用各種儀器治療、徒手操作治療技巧以及運動治療等方法來協助病人解決其在 ... 於 www.twchc.com -

#71.你絕對不可不知道的物理治療3M治療法

2. 徒手治療(Manual):. 利用治療師的骨科評估法或是系統性的評估方法(ex.Redcord, SFMA等),來 ... 於 drbao.org -

#72.物理治療師的神來之手「徒手治療」 不只是按摩

這時可藉由徒手治療的方式,伸展、鬆動沾黏的軟組織並且改善雜亂排列的纖維,進而改善軟組織對神經的影響。 【纖維肌痛症候群(Fibromyalgia)】. 臨床上 ... 於 www.lohas-spine.com -

#73.臺中榮總復健科復健醫學講義 - 台中榮總

利用熱、冷、水、光、電、按摩和牽引等物理因子來進行疾病治療的一門治療醫學。 二. 物理治療對象: ... 以執行方式分類:被動「運動」,主動輔助運動,主動運動。 於 www.vghtc.gov.tw -

#74.物理治療 - 心賢復康

物理治療 是透過電療、手法治療、運動等,配合應用生理、心理、病理和解剖科學,從而達到治療病患、恢復身體活動功能,提昇 ... 常見的治療方式包括但不限於以下各類: 於 www.sincerityrehab.com -

#75.復健要做幾次症狀才會改善? - 健康醫療網

大家都想知道:要做幾次治療,症狀才會好?物理治療師徐芳生分享,復健科的病人可以粗分三大類,一種是肌肉關節的疼痛,另一種是促進神經迴路的動作發展(例如中風、 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#76.膝退化性關節炎的物理治療 - 林新醫院

常見的症狀如關節痠痛、僵硬及變型,久了關節柔軟度也會變差,肌肉變得痠軟無力,症狀在早上起床時最不舒服,活動活動就漸漸較好,但維持一固定姿勢太久,如坐久站久也會 ... 於 www.lshosp.com.tw -

#77.物理治療簡介

而物理治療所提供的是較保守、非傷害性、非侵入性、非藥物性的一種治療方式,物理治療有3M:動作治療(movement)、徒手治療(Manual therapy)、儀器治療(Modality)藉由 ... 於 www.ysh.org.tw -

#78.膝蓋需要物理治療!過程注意事項詳解 - Hello醫師

患者應與醫師討論,找出最適合自己的治療方式。 物理治療的過程和注意事項. 除了強化和伸展運動,緩解疼痛及降低膝蓋壓力的動作,可能也會包含在 ... 於 helloyishi.com.tw -

#79.自費物理治療在做什麼?仔細的評估

相對旋轉– 頸椎、胸椎、腰椎或骨盆旋轉? 步態分析依照平常的走路方式,治療師評估您在行走時的平衡能力和動作協調能力,不同步態階段時 ... 於 web.hocom.tw -

#80.什麼是物理治療?

預防 主要是針對一般無病症或有病症趨向的人士作出預防處理,糾正其錯誤的習慣或生活模式,防止疼痛及症狀的產生。 · 治療 即一般人所認為的物理治療;是對 ... 於 www.hlt-healthy.com.tw -

#81.物理治療部(簡介) - 嘉諾撒醫院

物理治療 乃一種透過物理媒介、物理學原理、和人體對物理刺激的反應,以達至治療效果的非藥物治療方式;方法包括運動、手力治療、人體功效學、和各類電療方法如熱療、冰療、 ... 於 www.canossahospital.org.hk -

#82.景能物理治療所- 自費預約西醫徒手治療Aquavital Physical ...

久站、久坐或者各種需要大量身體使用的工作類型,都有各種不同的傷害產生,不同工作環境也有各種需要注意的身體使用方式。 骨科物理治療. 多數痠、麻、漲、緊與各種疼痛 ... 於 aquavitalpt.com -

#83.亞東醫院物理治療

物理治療 是一種非傷害性、非侵入性、非藥物性的治療方式,在台灣歸類於 ... 主要提供門診與住院病患復健醫療服務,住院物理治療對象除了復健科病房之 ... 於 depart.femh.org.tw -

#84.物理治療

操作治療意指徒手治療,凡借用物理治療師的手或身體的一部分,給予病人一個外力去改變不正常的關節位置、增加關節活動度、或增加軟組織的柔軟度的一個治療方式。 於 www.ympt.com.tw -

#85.物理治療簡介| 本科介紹

物理治療 是藉由運動、手技、電療、心理及教育等技巧來促進病人功能與自立能力的提昇,以達到健康與舒適的良好狀態。主要內容可以用3M來形容:所謂3M即是運動治療( ... 於 sw.tygh.mohw.gov.tw -

#86.物理治療室 - 敏道家園-

物理治療 師(physical therapist 簡稱PT),利用各種物理方法來評估及治療各種傷害、疾病和殘障。物理治療方法包括運動治療(教人如何做運動)、操作治療(徒手)、步 ... 於 www.mindaohome.org.tw -

#87.物理治療

物理治療 是保守性治療方式,可增快身體癒合能力而且避免傷害。它主要治療可針對緩解痛症、促進癒合、功能重建及運動傷害的調整與適應、和身體機械性訓練。 於 www.drjacklidc.com -

#88.選擇物理治療所的五大理由

可能在過去這段期間您真的不是肌肉骨骼系統的問題,例如心臟問題會轉移到肩膀, 但卻一直使用按摩的方式來處理您的症狀,這樣就有風險。 即使是肌肉骨骼系統的問題也有 ... 於 ks-rukangpt.com.tw -

#89.服務項目– 川物理治療所 - trend-pt.com

徒手治療是藉由物理治療師的雙手,搭配解剖醫學的背景,準確評估出個案最原始的骨骼肌肉系統問題,用非侵入性、純物理性的方式,調整個案不正常的骨骼肌肉排列,直接、 ... 於 www.trend-pt.com -

#90.徒手治療椎間盤突出:不開刀的預防、保健與物理治療方法

書名:徒手治療椎間盤突出:不開刀的預防、保健與物理治療方法,語言:繁體中文,ISBN:9786263200630,頁數:176,出版社:晨星,作者:張光祖,郭惠雯, ... 於 www.books.com.tw -

#91.什麼是五十肩?怎麼知道以及怎麼治療? (by 姚斯元物理治療師)

五十肩常見的症狀有:. 睡覺壓到肩膀會痛; 睡覺時因為肩膀太久沒動會疼痛,甚至痛醒 ... 於 blog.easepain.tw -

#92.物理治療師淺談:熱敷與電療-台灣歐姆龍健康事業 OMRON ...

通常患者有疼痛問題時會先選用貼布、消炎止痛藥膏、或是按摩等方式緩解疼痛。但這些方式不一定能完全治療好,所以會來就醫尋求更專業的治療。 於 www.omronhealthcare.com.tw -

#93.徒手治療及運動訓練 - 維力骨科

徒手治療Manual Therapy 是指不使用任何物理治療儀器,僅由物理治療師的雙手施力,來達到促進循環、減輕疼痛、增加關節活動度、增進動作功能的治療方式。 於 www.weili-clinic.com -

#94.康耀物理治療所- 治療方式

治療方式. 首頁; 治療方式. 儀器治療 · 運動治療&肌貼 · 體外震波 · 徒手治療 · 檢查評估. 採預約制電話:04-833-7656; 地址:彰化市員林市大同路一段47號. 於 www.kang-yao.com.tw -

#95.物理治療儀器於復健上之應用

疼痛、促進組織癒合、增進運動功能的. 治療方式。以下將依物理因子的分類介. 紹常見的治療儀器。 二、電療. 電療於臨床 ... 於 www.tafm.org.tw -

#96.物理治療- 宜蘭 - 羅東博愛醫院

物理治療 服務觸角擴及其他領域治療,對象則涵蓋急性病人、慢性病人、長期復健者和需疾病預防與 ... 治療方式主要分成3類:【儀器治療】、【徒手治療】、【動作治療】 ... 於 www.pohai.org.tw