生態學概念與應用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ManuelC.Molles寫的 生態學:概念與應用 7/e 和金恒鑣,蘇正隆的 瑞秋‧卡森:以筆開創環保新天地的鬪士都 可以從中找到所需的評價。

另外網站景觀生態學應用於河川環境規劃之研究(3/3)也說明:唯現有的河川環境規劃案多為單點、小區域之河川環境營造工程,欠缺考慮生物廊道及水域連續性之需求,也較少以大尺度景觀的概念進行論述,常導致工程施做後對上下游河相及 ...

這兩本書分別來自東華 和書林出版有限公司所出版 。

國立臺南大學 生態暨環境資源學系碩士班 張原謀所指導 梅慧玲的 臺灣暗蟬的羽化模式、若蟲棲地利用與發展相關環境教育教案之研究 (2021),提出生態學概念與應用關鍵因素是什麼,來自於臺灣暗蟬、溫溼度、繁殖期、族群數量、防風林、羽化、保育、環境教育。

而第二篇論文長榮大學 神學系碩士班 黃伯和所指導 陳惠世的 台灣本土生態神學的實踐: 以樸門永續設計營造校園可食地景 —以高雄市立大寮國中為例 (2021),提出因為有 可食地景、生態學、生態神學、樸門永續設計、糧食安全、生態永續、大寮國中、校園的重點而找出了 生態學概念與應用的解答。

最後網站生態學:概念與應用則補充:... 生態學:概念與應用的相關搜尋: 生態學:概念與應用 · 生態學:概念與應用(第五版) (二手書). 作者:MANUEL C. MOLLES JR. 出版日期:2011-03-01. 出版社:美商麥格羅希 ...

生態學:概念與應用 7/e

為了解決生態學概念與應用 的問題,作者ManuelC.Molles 這樣論述:

「生態學:概念與應用」(Ecology: Concepts and Applications) 的作者莫里斯 (Manuel C. Molles Jr.) 採用清晰易懂的文字,逐一介紹重要的生態學概念,然後透過各種生動及經過科學驗證的實例,加上精心製作、一目瞭然的圖表,來闡釋這些概念。全書條理分明、文筆流暢、深入淺出,讓人讀來津津有味,不必大費周章就能登入生態學概念應用在環境的管理上 (例如控制石油污染、外來入侵種、森林火等),從而打造一個乾淨、安全與萬物欣欣向榮的永續社會。 「生態學:概念與應用」第七版除了更新內容、文獻外,最大的不同是全書以更切合教育學的方式編

撰:每章的各節都介紹一個概念,並在該節之末複習此一概念;而每節一開始時,亦羅列若干學習目標,幫助學習者掌握學習重心。這種結合專業和教育學的作法,顯然將有助於提升學習效果。此外有鑑於生態資訊學是生態學最年輕、發展最快速的分支學門,本書中文版更加入第 24 章「生態資訊學:生態研究的新典態」,讓學子能獲得更廣泛的生態學概念和知識。

生態學概念與應用進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣史前文化博物館 #科學的考古學

連續三集聽完了臺灣史前史廳,再來就是進入科學的考古學,一樣由研究典藏組的 #葉長庚研究助理,來為大家介紹。

展覽說明:

本展示廳是考古學的探索之旅,也是關於考古學學科本身的故事。主要在向觀眾介紹考古學的內涵與精神,認識考古學如何逐步發現、探索、分析現象、並利用科學精神與技術來解釋驗證考古發現的器物與現象。在這個展覽中,並非僅止於呈現特定的文化或遺址的文化史,而是考古學家如何發現、分析與還原事實的過程,以及在解釋或詮釋現象時的依據。

本展示廳利用不同的遺址造景,具體呈現考古現場的氣氛,使觀眾瞭解考古學家如何解讀考古遺址的各種現象。藉著不同的考古學案例與問題思考,逐步引導觀眾探索考古學家復原古代人類歷史的過程。透過現場情境的營造,藉著空間中視覺美感、觸覺、聽覺的運用,觸動觀眾的感覺神經,使之彷彿走入考古第一現場。藉著運用不同形式的高科技互動、多媒體媒材,讓觀眾親手操作、觀察、親身體驗與參與考古工作的流程。

一、探索古代:什麼是考古學

考古學是一藉由對物質遺留研究建立過去人類行為活動的系統性知識學科,以建立史前的文化史、瞭解過去人類的生活方式、文化發展與變遷,與進一步對文化意義的解釋等。本單元以文化層的概念,提供訪客初步了解考古學是必須藉由地球科學、動物學、植物學及化學等不同學科的研究來搜集、記錄與分析考古材料,從地表的探測到實驗室的分析,來解釋與重建過去的歷史。在這單元我們利用了測地雷達與土芯鑽探的互動展示,開啟了考古中科學知識的應用。

二、神機妙算:如何測定年代

考古學家確定年代的方法,可以分為相對年代及絕對年代。「相對年代」是指運用層位學及類型學比較物質遺留的年代早晚。而「絕對年代」則是運用各種物理學、化學及植物學等方法,計算出遺物可能的時間範圍,或是運用歷史文獻與曆法定年。

三、天工開物:如何復原工藝技術

人類與其它動物最大的不同在工具的制作,以克服、改造所面對的自然環境,在考古遺留中,所發現各式的工具如石斧、石錛或是陶製的容器,這些工具的材質、器型風格、使用痕跡,都與製作者所處的環境與文化息息相關。考古任務便是從這些器物尋找蛛絲馬姬,重建古代人類的生活。

四、朽骨玄機:如何瞭解古代的人類

人骨在考古遺留中是我們研究古代人類大量訊息的直接證據。考古學家透過對人骨的形態測量與化學分析,以了解人類的死亡年齡、性別、飲時與建康狀況,重建過去人類的容貌與體質,以進一步瞭解古代人類的社會結構、性別分工、飲食習慣及遷移過程等議題。

五、以食為天:如何瞭解史前人類的食物

人類的飲食可以透露出人如何去適應他所處的環境,因此考古學家不但想知道古代人類吃了什麼,更進一步想探究古代人類如何獲得與處理食物,以及因文化而形成的特殊飲食偏好。

六、山川水土:如何重建生態環境

人類社會的發展,相當程度受到生態環境的制約。因此,環境考古學家對史前人類所居住的環境,進行對古代環境的探索。在研究方法上,經常藉由生態學的角度,透過生物物理的環境來觀察古代社群的文化,因此強調社群與其環境間的關係。

七、棲身之所:如何重建和認識聚落型態

考古學中所謂的聚落形態指的是人類存在的物質跡象在地面上的分布,包括房屋、各種設施和村落,以及這些遺留的空間關系。研究聚落形態時可分為多種不同的層次,小自單一房屋結構,大至區域中各聚落及環境間的互動關係。都是考古學家想要探索的問題。

八、尊天敬地:如何瞭解古代人類的心靈

從遺址現象推論古人的心靈及思想,是考古學家最感興趣,卻也最困難的一項工作。在無文字的社會裡,只能透過遺物、墓葬形式及壁畫作為輔助研究。有文字的社會,考古學家可透過文字推測其宗教信仰。因此舊石器時代的維納斯雕象、中國古代的青銅工藝都是探討古人心靈的重要橋樑。

九、日久天長:文化的變遷過程

由於物質遺留可承載人類長期活動的過程與變化,因此,考古學可探究長期的文化現象或人類行為,而針對如早期國家的形成或古文明的衰弱。這類文化變遷的研究,考古學家要設想出政治、經濟、宗教、軍事及環境等各種變數,並運用各種科技方法來評估這些變數對於文化的影響。

十、鑑往知來:為什麼要保存文化資產

考古遺址保存有許多珍貴的資訊,是破解過去的重要關鍵,使人們得以瞭解過去的歷史。由於遺址一但遭受破壞就不能復原,是相當珍貴的文化資產,因此保護文化資產是每一個生活在這土地的人應該要關心的課題。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

臺灣暗蟬的羽化模式、若蟲棲地利用與發展相關環境教育教案之研究

為了解決生態學概念與應用 的問題,作者梅慧玲 這樣論述:

臺灣暗蟬是台灣的特有種蟬類,然而其分布不同於大部分的蟬類,主要棲息於都市和淺山地區,而是以海邊的防風林為主。由於棲息於海邊的防風林,族群呈現不連續與零星分布的情形。台江國家公園內與周緣地區為目前暗蟬較大的一個分布區域。僅管過去臺灣暗蟬已經累積不少的研究資料,還是有些基礎生態學知識尚未被了解,因此需要進一步的研究。另外,隨著台江當地的民眾對於暗蟬的了解與認同,暗蟬逐漸被認為是一種可以用來代表地方特色的物種。儘管臺灣暗蟬有台江國家公園提供的庇護,台江地區的開發還是讓暗蟬的棲息地面臨一些衝擊,面臨保育上的壓力。然而透過環境教育的實施,相關知識技能的傳遞有機會可以轉變大眾的環境保育概念,進而達到保育

暗蟬的目的。本研究分成兩大部分,第一部分是希望了解臺灣暗蟬的羽化模式與若蟲的棲地利用情形,以作為發展環境教育教案之參考。第二部分為發展環境教育教案。教案的設計依循十二年國教的核心素養,將其融入於環境議題設計成環境教育教案,從學校的環境教育為起點建立暗蟬的保育觀念。研究結果顯示臺灣暗蟬的雄蟬的羽化會比雌蟬來得早;雄雌性比為1.22:1,雄性數量明顯高於雌性。暗蟬若蟲從森林邊緣到內部數量變化沒有顯著差異,顯示台灣暗蟬非屬於森林內部物種,也不是邊緣物種,另外也發現和環境因子如空溫、土溫、土壤濕度和樹徑大小無相關。透過整合前人的研究與本研究成果,發展出的教案分為三個單元:(一)區別暗蟬與其他蟬的不同及

其特徵。(二)辨認雄雌、先雄後雌的現象及優勢。(三)了解何謂防風林,以及為何要保育暗蟬,進而以解說員進行推廣。期望本教案的設計能讓民眾從小建立相關的環境保育的觀念,深根於參與者的內心,並落實臺灣暗蟬的保育工作。另外也希望本教案在未來也有機會成為社區或NGO團體以及台江國家公園環境教育課程設計之參考。

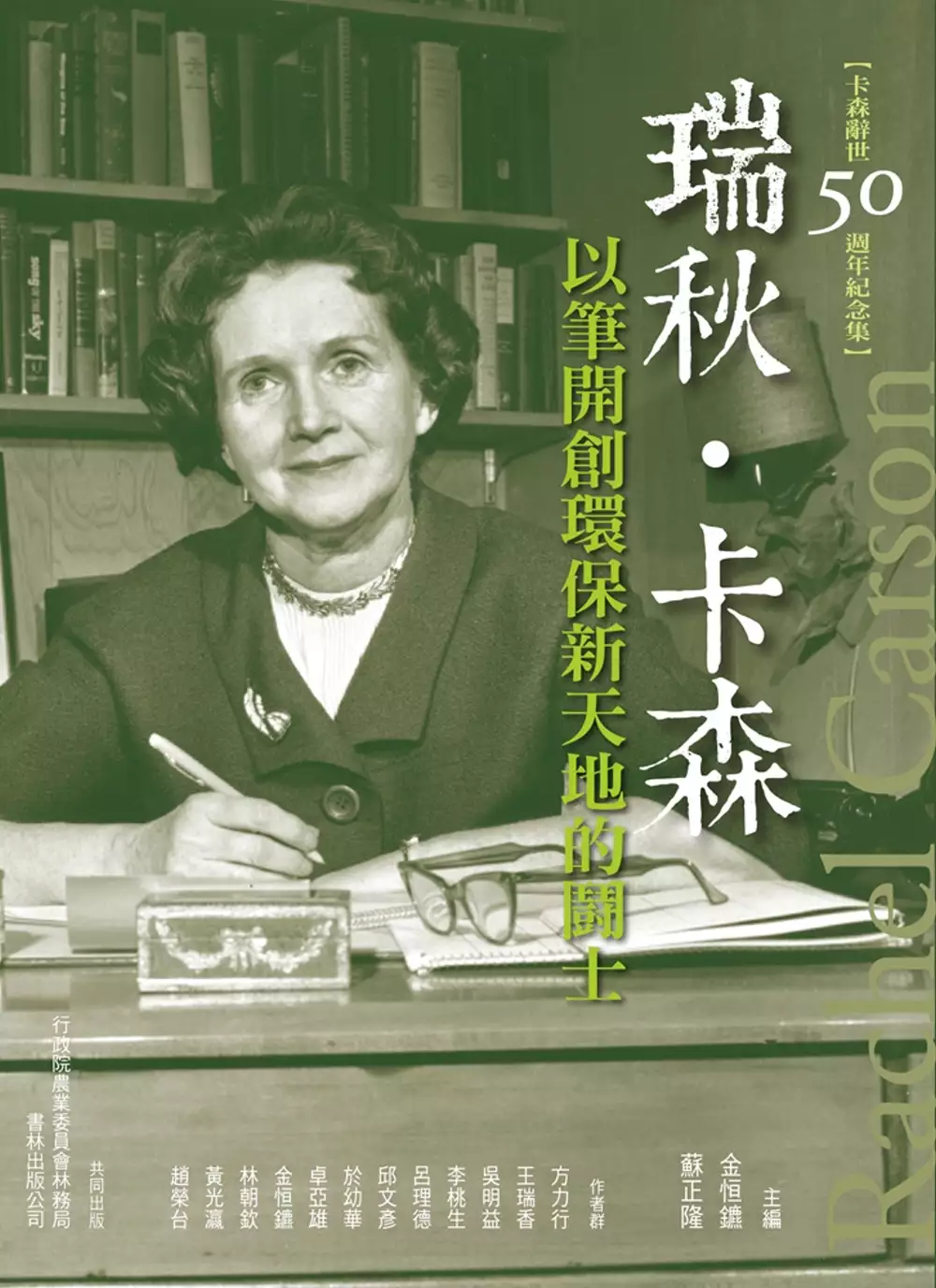

瑞秋‧卡森:以筆開創環保新天地的鬪士

為了解決生態學概念與應用 的問題,作者金恒鑣,蘇正隆 這樣論述:

「環境運動先驅者」瑞秋‧卡森可說是二十世紀對人類社會與自然環境影響最大的人物之一,出生於1907年的卡森,寫下經典之作《無聲的春天》(Silent Spring),獲譽為二十世紀最重要的生態書籍,以淺顯易懂的文字揭露濫用農藥DDT的危害,甫出版即震撼美國的政治、社會、經濟、農業及化學工業界,形塑了人們的環境意識與態度,更對環境與生態的相關政府組織、立法與制度產生重大影響;並透過數十種翻譯版本影響力擴及全球,為新的生態意識奠下基礎,促使現代環保運動遍地開花。她一生寫作不輟,膾炙人口的「海洋三部曲」(《海風下》、《海之濱》、《周遭之海》)揉合紮實的科學知識與詩意的文字,獲得

廣大讀者迴響,喚醒人們對海洋及自然的尊重。 卡森女士逝世於1964年,2014年是她辭世50周年,為紀念卡森對環境保護的貢獻,金恒鑣博士與蘇正隆先生主編《瑞秋‧卡森――以筆開創環保新天地的鬪士》一書,邀請十二位對環境有深切關懷與研究的專家學者撰文,分為五大部分: 第一部分談卡森女士的生平和對環保的貢獻,清楚呈現《無聲的春天》如何改變人們對DDT的認知,以及揭露其對生態與人體造成的傷害,讓環境保護與環境教育成為政府施政與立法的主要選項。 第二部分則由自然書寫的角度,談科學家出身的卡森女士其他作品,顯現她的文字除傳遞科普新知外,亦蘊藏濃厚的詩意與文學意涵。 第三部分敘述美國

五百年來的環境事件與政策變動,並綜合分析美國的關鍵環境問題與政府的環境立法及政策。 第四部分是《無聲的春天》效應與臺灣的環境管理和保護措施,亦論及台灣環境利用、海洋、海岸與濕地保育、環保法的發展歷程,以期鑑古推今,為在地環保運動尋覓出路。 第五部分談在大數據時代如何利用標準化數據、安全倉儲、共享資訊來分析資料、呈現環境現況與推測未來趨勢,擬定有科學根據為基礎的環境政策;以及台灣森林的利用史與林業管理理念和願景。

台灣本土生態神學的實踐: 以樸門永續設計營造校園可食地景 —以高雄市立大寮國中為例

為了解決生態學概念與應用 的問題,作者陳惠世 這樣論述:

摘要 全球暖化、溫室效應、極端氣候的產生,導致許多物種的消失。工業興起後,交通運輸的發展和農業機具的普及使用,人類對石油依賴與日俱增。台灣農業重視經濟效益,長期使用慣行農法、過度施用農藥與化肥、耕作上依賴機具過度翻土,導致土地失去生物多樣性,土壤團粒結構被破壞、地力耗損,使生態鏈結失序。近年,多起黑心食品,糧食供應和食用安全面臨極大的威脅。 生態永續和糧食安全是台灣人當前急需解決的重要課題。為了提供安全無虞的在地糧食,並兼顧生態永續,我們應該從在地著手進行生態教育。校園是環境教育最佳的場域,如果能夠以生態永續為前提,以「樸門永續設計」的倫理和原則為方法,結合生態和設計,在各地營造

「可食地景」,對生態環境和生態教育將有很大的助益。 推廣可食地景既能縮短食物里程,間接也鼓勵在地消費,並增加糧食自給率。在校園內營造可食地景的好處,除了可以提供食用與觀賞之外,也能在營造過程凝聚社區的關係。 本論文從探討生態學、生態神學的觀點來思考台灣生態的處境,再以「樸門永續設計」(Permaculture)的三個倫理與十二個設計原則,探討樸門永續設計在生態永續的應用。並以營造高雄市大寮國中的樸門基地為例,探討以樸門永續設計原則營造校園可食地景的成果與建議。結論時,筆者將以生態神學的觀點提出對校園可食地景的願景。

生態學概念與應用的網路口碑排行榜

-

#1.生態學Ecology

應用生態學. Page 2. 維持生命的環境. 地球從誕生以來即是一個不斷變化的環境。古. 早 ... 生態系統的基本概念. 生態系統是一個複雜的網絡, 將動物, 植. 物,空氣,水等聯結在 ... 於 lphsu.aries.dyu.edu.tw -

#2.圖解生態學

... 應用。隨著全球經濟的發展,資源的損耗日益加劇,人類對環境品質的渴望不斷提高 ... 概念生態系就是在一定時間和空間內,生物與其生存環境,以及生物與生物之間相互作用 ... 於 www.wunan.com.tw -

#3.景觀生態學應用於河川環境規劃之研究(3/3)

唯現有的河川環境規劃案多為單點、小區域之河川環境營造工程,欠缺考慮生物廊道及水域連續性之需求,也較少以大尺度景觀的概念進行論述,常導致工程施做後對上下游河相及 ... 於 gpi.culture.tw -

#4.生態學:概念與應用

... 生態學:概念與應用的相關搜尋: 生態學:概念與應用 · 生態學:概念與應用(第五版) (二手書). 作者:MANUEL C. MOLLES JR. 出版日期:2011-03-01. 出版社:美商麥格羅希 ... 於 www.taaze.tw -

#5.仰觀宇宙之大, 俯察品類之盛: 如何量化生物多樣性

此稱為多樣性的加法分解。 基於單一群落物種的生物多樣性等同於其有效物種數的概念逐漸被生態學家所接受, 許多 ... 共同之處, 因此如何應用於遺傳學將是極具挑戰的方向。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#6.生態學概念與應用的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

生態學概念與應用 價格推薦共79筆商品。包含74筆拍賣.「生態學概念與應用」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#7.7626227 張生態學圖片、庫存照片和向量圖

生態學概念 庫存照片. 環保建築在現代城市。綠樹枝葉和可持續的玻璃建築用. 現代平薄 ... 應用程式與外掛程式. 配色組合產生工具 · AI 風格 · iOS 應用程式 · Android 應用 ... 於 www.shutterstock.com -

#8.11102選修生物四ch2 1 01什麼是生態學(三良) - YouTube

11102選修生物四ch2 1 01什麼是 生態學 (三良). 1.3K views · 7 months ago ... 11101選修生物四ch4 1 01演化的 概念 與重要性(三溫). 蔡任圃•1.9K views · 6 ... 於 www.youtube.com -

#9.課程資料 - 中國文化大學教師教學大綱

生態學 /概念與應用(第三版)(Ecology/Conceptions and Applications 3rd Ed.) Manuel C. Molles Jr.著(金恆鑣等譯) (2007)美商麥格羅希爾(Mc Graw Hill) 台灣 ... 於 icas.pccu.edu.tw -

#10.環境生態學課程表

生態學 —概念與應用(第三版).美商麥格羅˙希爾出版. 3..課程助教:林妙如(環安所研二) ... 於 webapp.yuntech.edu.tw -

#11.Microsoft Cloud for Healthcare

醫療保健業特定的設定、連接器和應用程式; 技術支援,包括全天候不受限的技術資源存取; 存取我們廣大、經驗豐富的醫療保健合作夥伴生態系統. 於 www.microsoft.com -

#12.BIGTIME 上線兩天漲近20 倍,還有哪些概念幣被拉起?

如此的FOMO 情緒讓很多人看好這一波鏈遊行情,在配置BIG TIME 之外,開始下注其他鏈遊生態概念幣。 ... 學到什麼教訓? 堅稱UST 崩盤不是因為演算法失靈 ... 於 blockcast.it -

#13.Ecology and Biosphere - Google Play 應用程式

從這個應用程序你可以學到: 定義生態學一詞並分析生態學和環境如何相互關聯。 說明概念——生物圈和生物相互作用的豐富性。 探索生態學和進化生物學是 ... 於 play.google.com -

#14.集保結算所獵才共創數位金融生態圈

集保於2023年3月正式成立數位暨資安部,以數位與資安為主軸,透過專責部門整合多元數據資料發展創新應用 ... 概念股有戲 · 以巴開戰護不護盤?國安基金今 ... 於 www.ctee.com.tw -

#15.生態學

生態學 :概念與應用7/e Molles · 作者:趙榮台、金恆鑣等24位譯 · ISBN:9789863412977. NT$ 910元購買. 【台北總公司】100 台北市中正區重慶 ... 於 www.tunghua.com.tw -

#16.論媒介生態學- 傳播的想像

可是,倘若這兩種取向都應該視為媒介生態. 學概念中的一個部份,那麼更為重要、卻未被釐清的學術意義,我們就. 有責任凝視並加以闡述。 在英語原文中,media ecology 一詞 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#17.1.2 生态学概念的由来及定义

1.2 生态学概念的由来及定义. 2807次播放; 05:00. 网易公开课(32.5万). 立即下载. 课程目录(98)全部课程. 05:00. 1.2 生态学概念的由来及定义. 08:32. 於 open.163.com -

#18.干擾與生態學中的尺度概念

注,轉移到動態平衡的概念上,也因此開始. 討論干擾是否應該被視為生態系內在的一個. 特性。在實際應用上,對干擾認知上的改變. 影響到:面對例如颱風、地震、土石流等 ... 於 ws.tfri.gov.tw -

#19.無題

景觀生態學為當前環境景觀規劃與都市計畫的重要議題與方法,本課程主要以生態學的基本觀點為出發,藉由文獻導讀與課堂講授,探討景觀生態的基本概念及其主要理論,以地理 ... 於 select.nqu.edu.tw -

#20.生態學:概念與應用 - 靜宜蓋夏圖書館館藏查詢系統

圖片來源: 博客來網路書店. 借閱次數 : 生態學:概念與應用. 點閱:212; 評分:0; 評論:0; 引用:0; 轉寄:0. 書目. 書目. MARC. MARC. 001, 585249. 於 webpac.lib.pu.edu.tw -

#21.ecology concepts and applications - 人氣推薦- 2023年7月

生態概念和應用7e 曼曼埃爾c. seventh 第七國際版. 約 498. 折扣碼 P幣. 生態松葉: 概念和應用molles, manuel 附bu 活頁夾. 約 2,657. 折扣碼 P幣. 生態學:概念與應用. 於 www.ruten.com.tw -

#22.台灣生態學暨環境永續研究院規劃

... 概念為主來區分的-分子生態、數理生態、行. 為生態、生理生態、演化生態、保育生態、應用生態、經濟(產業)生態學等等。 生態學領域無論在學理與應用上的發展,在這二十 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#23.許煜:機器與生態學

控制論是有機體論的表現形式之一,它應用反饋和訊息這兩個重要概念,針對一切存在的行為進行分析,無論是有生命的(活的)和無生命的(死的)、自然的和 ... 於 philosophyandtechnology.network -

#24.中海拔原始森林探索活動及微專題實驗操作應用於生態學的教學 ...

物圈的初級生產與能量流、地球生物圈的物質循環、生態系的演替與消. 長、大尺度的地景、生物地理與全球化的生態議題。 較鮮明的生態學概念起源在1 9 世紀中葉德國學者黑格 ... 於 tpr.site.nthu.edu.tw -

#25.生態學_百度百科

生態學 (Ecology),是德國生物學家恩斯特·海克爾於1866年定義的一個概念。生態 ... 應用思路; 培養人才; 發展前景; 主要課程; 開設院校; 學科評估; 生物圈. 淵源. “生態學 ... 於 baike.baidu.hk -

#26.人工智能人臉辨識科技夯中國面臨“被盜人臉”詐騙案也夯

生態 健康與科技. 人工智能人臉辨識科技夯中國面臨“被盜人臉”詐騙案也夯 ... 植樹造林抗擊全球變暖,是偽概念嗎? 大規模植樹,以抗擊全球變暖,這一 ... 於 www.rfi.fr -

#27.正修科技大學通識教育教學綱要

... 科學概論:結合全球與在地永續發展作者: Cunningham 出版社: 東華. 生態學:概念與應用作者: Manuel C. Molles 出版社: 東華. 【請遵守智慧財產權概念,並不得非法影印】 於 li.csu.edu.tw -

#28.高雄市政府全球資訊網

... 概念班」開始,三場次活動皆將於高雄軟體園區辦理,未來預計還將推出「歐盟碳邊境 ... 高雄市政府APP行動應用服務 · 大林蒲 · 流感防治專區 · 高雄市性別友善就業與照顧資源 ... 於 www.kcg.gov.tw -

#29.人類生態學Human Ecology: 最新的百科全書

生物區域主義和城市生態學. 20世紀60年代後期,生態學概念開始融入建築、風景園林和規劃等應用領域。伊恩·麥克哈格 ... 於 academic-accelerator.com -

#30.環境生態學理論及其在生態工法上之應用

生態學 發展的第三步是廣泛應用生態概念於環境規劃、近自然的. 生態工法、生態旅遊、生物多樣性、永續發展與生物圈經營等領域,並以生態系. 統,為現代生態研究及生態環境 ... 於 www.rb.gov.tw -

#31.生態學(Essentials of Ecology)讀書會 - Agropedia

進行的方式建議 · 可能需要導讀 · 多一點的案例會更容易懂 · 應用生態學,會感覺到包山包海的豐富 ... 於 wiki.icsa.site -

#32.時間生態學: 時間社會學的新研究概念建立之嘗試

的概念。他認為社會不應用同心圓的概念來理解,而是強調社會應該要. 22 Elias便曾清楚地指出,「人們可以分開地視察它們〔按:行動個體與社會整. 體〕,但不能把它們視作 ... 於 www.tjs.org.tw -

#33.生態學:概念與應用7/e Ecology

生態學 :概念與應用7/e Ecology: Concepts and Applications, 7e · 作者: Manuel C. Molles 譯者: 王立志, 王瑞香, 吳海音/等譯出版社:東華 出版日期:2017/01/01 語言: ... 於 zxcvz1001996.wixsite.com -

#34.課程大綱

課程大綱Course Description:. 了解中尺度到大尺度的生態學概念,說明生態系中能量與物質流動之變化以及影響因子,同時探討大尺度生態學的研究方法。 於 moodle.npust.edu.tw -

#35.生態學:概念與應用 - 登山補給站

書名: 生態學:概念與應用(軟精) □ I S B N: 9574935787 □ 作者: Manuel C. Molles Jr. 金恆鑣博士總召集人□ 精平裝/頁數: 精裝本/ 561頁□ ... 於 www.keepon.com.tw -

#36.生態學- Manuel C. Molles

概念與應用 · 語言:繁體中文 · ISBN:9789574935789 · 頁數:516 頁 · 出版日期:2002/06/01. 於 share.readmoo.com -

#37.中華電信攜手車美仕打造智慧移動生態圈強攻車聯網百億商機

... 學 健康遠見. 關於我們. 關於遠見 文章授權 加入我們 · 遠見工作美學訂閱方案 ... 例如: 將聯網概念延伸應用至車隊管理系統,未來可能將客群擴大至物流管理 ... 於 www.gvm.com.tw -

#38.【小說】《夏卡爾的星空》推薦序:作者以貓的銳眼

社會學的「場域概念」,可用來思考形式各異的社會關係。 日本作家夏目漱石 ... 他也自認是個社會生態學家,謙稱自己為「旁觀者」。他幾乎是時代寵兒 ... 於 www.thenewslens.com -

#39.生態學- 維基百科,自由的百科全書

應用生態學. 按照研究途徑可分為:. 理論生態學 · 實證生態學. 而生態學在自然學科的 ... 生態棲位是生物的生態學的核心概念,並被細分為基礎的和已實現的生態棲位。 基礎 ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.生態學:概念與應用7/e ●搶鮮

生態學 :概念與應用7/e ○搶鮮 · GIBSON最近也對這個商品很感興趣,整理資訊大致有分享文、開箱文、試用文、評鑑文、推薦文、是否便宜、優缺點等資訊.包含更 ... 於 wxbb117.pixnet.net -

#41.[鄉土情紀實館] 生態學:概念與應用(第三版)

[鄉土情紀實館] 生態學:概念與應用(第三版)~ISBN:978-986-157-420-2~2008年12月| 於 tw.bid.yahoo.com -

#42.生態學是什麼?跟我們有什麼關係?

人類也處於這個生態中,農業生態學中的,作物的病害蟲就是人類的競爭者,與 ... 概念,視政治學為一種應用生物學,也有經濟學家,將生態與經濟學跨領域 ... 於 medium.com -

#43.環境教育研究所: 課程參考書目 - 學科主題資源- 國立臺灣師範大學

生態學 :概念與應用(王立志等譯)。臺北市:麥格羅希爾出版;臺中市:滄海總經銷。 歐達姆(2000)。生態學:科學與社會之間的橋樑(王瑞香譯)。 於 subjectguide.lib.ntnu.edu.tw -

#44.課綱Course Outline

介紹區域地景生態學的概念,討論在自然資源經營管理上如可應用地景生態. 學之概念。 課程目標. Course Objectives. 系教育目標. Dept.'s Education Objectives. 1. 培養兼 ... 於 rc038.ndhu.edu.tw -

#45.Landscape Ecology - 國立臺北大學都市計劃研究所

課程介紹:景觀生態學的基本概念、發展歷史、研究範疇; 規劃與景觀生態、都市永續 ... 景觀生態學的應用:生態保育與復育、生態規劃管理; 景觀生態學與土地利用規劃; 景觀 ... 於 urbanplanning.ntpu.edu.tw -

#46.哲學研究所- 應用倫理研究中心- 應倫通訊

第26期台灣本土生態理念的關懷 引論:生態學落實於台灣生態保育與環境教育的理念與行動 汪靜明 壹、前言 西元2000年,行政院國科會與教育部委託我及呂光洋教授主持「永 ... 於 in.ncu.edu.tw -

#47.MIH 聯盟攜手生態圈夥伴強勢登場Japan Mobility Show

... 概念車(Concept Car),像是共享汽車、最後一哩運送等,以及針對智慧 ... 應用、以及支持後台運算的液冷伺服器產品之外,亦推出秘密武器–智慧工廠科技 ... 於 money.udn.com -

#48.臺灣國際專業展-展覽檔期

... 應用產品、太陽熱能產品、油電混合車、電動汽車/機車、油電混合車相關配件、電動 ... 2035 E-mobility Taiwan以2035年未來世界的移動為概念,完整呈現電動車與自駕車生態 ... 於 www.taiwantradeshows.com.tw -

#49.打造女力經濟,從聚焦1/2人口的服務設計開始|週末書選

接著分享應用在女性服務人才培力的方法學:「議題」、「創意」、「改變 ... 對於長期投入家庭照顧或從事勞力工作的女性來說,適應高概念的引導是吃力的。 於 csr.cw.com.tw -

#50.生態保育及復育研究室

復育生態學: 理論與實務(課程編號:BSE 5140) · 環境統計與風險評估(課程編號:BSE 5108) · 河川生態學: 概念與應用(課程編號:BSE 5045) · 淡水生態學(課程編號:622 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#51.環境生態學--污染及其它逆壓對生態系結構與功能之影響

生態學, 概念與應用. 作客雨林. 種子的信仰. ::: ::: 地址:桃園市中壢區中山東路三段414號TEL:(03)4361-070 FAX :(03) 4659 ... 於 www.lib.nanya.edu.tw -

#52.生態學

生態學. Ecology. 棗子. 參考書目(References). 1.朱錦忠。2016 。環境生態學。新文京開發出版股份有限公司。 2.金恆鑣等譯。 2017。生態學 -- 概念與應用第七版。美商麥格 ... 於 web.ncyu.edu.tw -

#53.新書《地景生態學的理論與實務:格局與過程》紹

生態學 的應用(第十章)以及作者們對本書. 及地景生態學所下的結論與未來地景生態學. 的研究方向(第十一章)。 另一本書《學習地景生態學:概念與技. 術實務》(Learning ... 於 www.forest.gov.tw -

#54.1112 學年度地景二共生生態學課程計畫 - Cycu CMap System

... 生態群系、生物圈等層級;並從演化論觀點,說明生物演進的共生機制。學期中將配合景觀設計課,發展一個依據生態學原理或現象而引發的設計概念然後應用在二下的設計題目中。 於 cmap.cycu.edu.tw -

#55.生態學:概念與應用7/e(Ecology: Concepts and Applications ...

生態學 :概念與應用7/e(Ecology: Concepts and Applications, 7e)*專業/教科書/政府出版品類*暢銷書榜~推薦! 作者:Manuel C. Molles. 於 bestsellers.pixnet.net -

#56.生態學:概念與應用7/e Molles

生態學 :概念與應用7/e Molles. 編/著者: Manuel C. Molles. 出版社:東華. 出版日期:2017-01-01. ISBN:9789863412977. 參考分類(CAT):. 參考分類(CIP): 生態學 ... 於 www.wunanbooks.com.tw -

#57.無題

Ecology: Concepts and Applications. 3rd Edition. McGraw Hill, Boston, MA. [金恆鑣等譯2008 生態學-概念與應用滄海圖書] 參考書: Orr, D. W. 2002. The Nature of ... 於 fsis.thu.edu.tw -

#58.2023原創基地節《松菸LAND:共享變態》展至10/15 精彩回溯 ...

... 生態持續繁衍,為高度都市化的信義區帶來生命力,成為都市中的生態跳島,「松菸LAND」的概念應運而生。「 ... 學的角度來看不同物種,都在其生命週期中發生 ... 於 artemperor.tw -

#59.選才育才輔助系統-生態學類

環境管理與環境教育學程領域:生態旅遊、環境社會學、環境教育、環境影響評估、環境解說、水資源管理、保育生物學、空間資訊防災應用。 ○地球科學學程領域:地球物質、 ... 於 collego.edu.tw -

#60.生態學:概念與應用7/e

「生態學:概念與應用」(Ecology: Concepts and Applications) 的作者莫里斯(Manuel C. Molles Jr.) 採用清晰易懂的文字,逐一介紹重要的生態學概念,然後透過各種生動及 ... 於 www.books.com.tw -

#61.企業工業生態管理技術工具介紹

依據蕭登元教授之整理:「在工業生態學的概念下,經濟系統是人類於產業社會與自然 ... 目前有學者主張將工業生態學應用領域,依空間尺度可分為:微尺度(個別廠商)、中 ... 於 www.ftis.org.tw -

#62.應用生態學 - 長榮大學

期許學生具備尊重生態與倫理責任之成效,以及將生態學核心之概念轉變成行動力實踐於日常生活中。 Introduction to Ecology, In this course, we will study ... 於 eportal.cjcu.edu.tw -

#63.生態學概念與應用的優惠價格- 飛比2023年09月比價推薦

生態學概念與應用 第五版高普考研究所用書農林漁牧國考農業林業自然保育教科書科普書課本書目. 299. 蝦皮購物. 生態學概念與應用第五版. 750. 蝦皮購物. 【現貨】<姆斯>生態 ... 於 feebee.com.tw -

#64.112年高三學群講座時間總表

銘傳大學, 應用日語學系, 111/11/30(三)12:10-13:00, 行政大樓. 5F會議室, 外語學 ... 概念,財務實務上的配置與管理技術。 180. 16, 法政, 國立政治大學, 外交學系 於 210.59.99.28 -

#65.中國科技大學.moodle 學習平台

透過物理學、化學、生物學、地球科學、生態學等各領域的重大發現與日常生活的關連,建立學生對自然科學的基礎概念。科技在生活中之應用:延伸基礎自然科學知識,透過 ... 於 moodle.cute.edu.tw -

#66.國立中興大學教學大綱

1.以基礎生態學、環境開發對生態的影響、環境保護與生態保育為架構分項介紹,幫助學生 ... 3.趙榮台,金恆鑣等譯,2017,《生態學概念與應用》,臺北:東華。 課程教材 ... 於 onepiece.nchu.edu.tw -

#67.想要在這裡大推柯柏如老師開設的理論生態學導論給大家 ...

機率論的基本概念. 主要機率分配間的關係. 條件機率與條件期望值. 隨機變數的收斂(期 ... 這門課比較像深度學習在NLP的入門課,其他領域的應用幾乎沒有,如果想要學影像類 ... 於 www.facebook.com -

#68.9A201 環境生態學

✓全書共七篇15章,前三篇介紹「生態學」之基本架構及概念,後四篇闡述「環境保育與永續」之觀念及應用,由大到小、深入淺出,著重臺灣本地的物種及生態,再搭配國外之例, ... 於 www.farseeing.com.tw -

#69.應用工業生態學於建構石油產業生態雛型之研究

朝陽科技大學環境工程與管理研究所研究生. 續發展(sustainable development)」的概念,藉以. 延展產業經營之歷史。實際上,永續發展的意念. 不僅侷限於經濟面的考量,更 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#70.【荒野新竹週二見】1023(二)生態學的系統概念與解說應用

如何向大自然學習?研讀生態學肯定是最好的方式之一。 自然界的生命可以很簡單,生命可以很規律,生命也可以複雜多變。在簡單、規律以及多變的生命中,自然生態總像是 ... 於 www.sow.org.tw -

#71.香港中學文憑生物學-概念與應用6(應用生態學)(2015)

品牌︰ 雅集出版社 型號︰ 香港中學文憑生物學-概念與應用6 / Concepts and Applications 6(2015) 積分︰ 30 庫存狀態︰ 無存貨. HK$147.0 HK$30.0 稅前︰ HK$30.0. 於 www.bigworldbookstore.com -

#72.2023智慧永續循環技術研討會暨專題競賽

智慧生態; 循環經濟; 智慧製造; 韌性設計; 淨零碳排; 智慧農漁業; 智慧永續發展; 智慧城市/環境; 智慧科技應用; 智慧物聯網; 智慧健康與醫療; 永續科學與技術; 設施安全與 ... 於 bhuntr.com -

#73.[徵書] 生態學:概念與應用- 看板NUTN_EE101

大家好我想考貴系的研究所想徵生態學:概念與應用這本書http://www.cp1897.com.hk/bookinfo/image/450/9789861574202z.jpg 請問板上有人可以賣給我嗎? 於 www.ptt.cc -

#74.生態學:概念與應用7e +1 | 健康跟著走

博客來書名:生態學:概念與應用7/e,原文名稱:Ecology: Concepts and Applications, 7e,語言:繁體中文,ISBN:9789863412977,頁數:595,出版社: ... 於 tag.todohealth.com -

#75.Airiti Library華藝線上圖書館_臺灣人文生態研究

如想對DOI的使用與概念有進一步了解,請參考華藝DOI註冊中心 ( doi. ... 關鍵字: 人文 ; 生態學. 人文學> 哲學. 人文學> 人類學及族群研究. 人文學> 中國文學. 基礎與應用 ... 於 www.airitilibrary.com -

#76.生態學(第四版)(Begon 4/e) - 生態學- 環境工程

研究興趣包括動物行為(尤其探索、知覺、與個性)、群聚與演化生態、動植物交互作用、熱帶森林生態系與生物多樣性、保育生態、及保育在農業生態系與都市生態系的應用, 並以 ... 於 www.tsanghai.com.tw -

#77.環境教育的生態理念與內涵

態系統相關概念,也已廣泛地應用於地學、. 農業、生物學、環境科學等學域。經過多年. 的發展,生態學已成為自然與社會科學的連. 結介面。生態學發展的第三步是廣泛應用生. 於 envir.utaipei.edu.tw -

#78.AI行銷革命:品牌與科技的完美結合|2023 MarTech ...

... 生態系!顧客行為、貼標,與消費軌跡創造獨樹一幟的行銷創新. 邱威凱/ 和泰聯網 ... ✪好禮1 Martech 概念創始人Scott Brinker 在台獨家公開「2024 Martech行銷科技應用」! 於 edm.bnext.com.tw -

#79.河川生態學:概念與應用River Ecology - NTU Rating

台大課程評價NTU course evaluation –– 任秀慧河川生態學:概念與應用River Ecology:concepts and ApplicationsNo posts yet. 於 rating.myntu.me -

#80.生態學名詞

應用生態學 aptera[e]. 無翅型 apterous. 無翅的 aquaculture. 水產養殖 aquatic ... 親緣種概念;種系發生. 種概念 phylogenetic tree. 親緣關係樹;種系發生. 樹. 於 teric.naer.edu.tw -

#81.生態學概念與應用(MANUEL C.MOLLES JR.著)(軟精)

生態學概念與應用 (MANUEL C.MOLLES JR.著)(軟精). 王立志. 滄海. 9574935787. 於 www.taaze.tw -

#82.運動結合自然生態國家地理雜誌路跑12/3台中登場

今年特別挑選都市常見的保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」作為主題動物,為動物生態保育倡議,增強野生動物保育概念,共同打造友善野生動物城市。 ... 應用及結合 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#83.生態學:概念與應用

生態學 :概念與應用. 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品: 單行本. 副題名: 概念與應用. 作者: 莫爾斯. 其他作者 ... 於 webpac.ypu.edu.tw -

#84.高立出版集團-- 生態學

... 學概論》、《生態學:概念與應用》等)。目前專心自然寫作與科普書籍翻譯,為推廣 ... 專長為生態學、環境生態學、海洋生物學。著作包括《郵票中的魚》、《環境生態學》 ... 於 www.gau-lih.com.tw -

#85.应用生态学

像明确的个体生态学、种群生态. 学、群落生态学、生态系统生态学、数学生态学等分支学科的概念、理论和方法都是在. 这一时期形成和发展的。这一时期在动物生态学方面,生理 ... 於 www.ecsponline.com -

#86.生態學概念與應用- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年10月

生態學概念與應用 價格推薦共40筆商品。還有教育心理學教與學的理論與實踐、收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#87.志願服務

桃園市政府工務局工務服務類志工特殊教育訓練,區分「導覽解說基礎概念」及「生態導覽解說素材」兩大主軸,共計有「環境解說與教學技巧」 、「環境教育課程設」、「植物園 ... 於 elearning.taipei -

#88.生態學:概念與應用7/e Molles

生態學 :概念與應用7/e Molles. 作/譯者: 趙榮台、金恆鑣等24位... ISBN : 9789863412977. 年份: 2017. 建議售價 $890 元. 一次付清特價 89 折792 元. 信用卡紅利折抵刷卡 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#89.小琉球收「觀光保育費」卡關地方環團:反對是少數將挺到底

... 生態景觀區潮間帶收每人60元的觀光保育費盼遏止亂象,卻因地方意見分歧 ... 協助小琉球瑚珊復育的海生館博士樊同雲說,這也是落實使用者付費概念,消費 ... 於 udn.com -

#90.工業生態學

關於工業生態學的基本概念有很多種表述,其中,引用較多的是TE Graedel和B.R.Allenby在他們合著的《Industrial Ecology》中的表述:工業生態學是一種工具。人們利用這種 ... 於 wiki.mbalib.com -

#91.溪流水域生態環境

生態學 :概念與應用。美商麥格羅‧希爾國際股份有限公司台灣分公司。67-71頁,臺北市。 呂光洋、杜銘章及向高世,2002。臺灣兩棲爬行動物圖鑑。中華民國自然保育協會大 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#92.生態學概念與應用

在桃園市(Taoyuan),Taiwan 購買生態學概念與應用. 原價好像700還是800 用不到故低價賣出於教科書與參考書中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#93.環境生態學(第四版) | 大專教科書

本書深入淺出的完整介紹環境生態學的概念,用生活化的方式介紹生態學中的各項內涵,其中專章介紹台灣生態環境,讓讀者更能切身感受維護與珍愛自然環境 ... 於 www.wun-ching.com.tw -

#94.基礎生態學(Smith:Elements of Ecology, 7/e)

基礎生態學(Smith:Elements of Ecology, 7/e). 朱麗萍、江友中、洪國翔、孫元勳、翁 ... 概念與應用, 7/e (Molles)(授權經銷版) · 氣候創造歷史-cover. $450 $405. 氣候創造 ... 於 www.tenlong.com.tw -

#95.國立臺東大學館藏查詢系統

... 生態學的基本原理,按環境、資源、農業和人口四個領域介紹應用生態學。 本書特色有:現代生態學應有的觀念及理論。本書以亞洲大陸的動植物為例。生態概念的灌輸循序漸進。 於 hylib.lib.nttu.edu.tw -

#96.工研院打造一條龍氫能發展平台以創新科技助產業搶攻新 ...

... 應用,及法規標準、基礎設施等氫應用發展等面向。此外,工研院在氫能技術 ... 生態系,創造環境永續的未來。 亮點技術. 氫能整合性解決方案-氫能示範 ... 於 www.itri.org.tw -

#97.生態學概念與應用- 人氣推薦

... 學概念與應用(第五版),ISBN:9789861577517, 麥格羅希爾,金恆鑣7-【佰俐】b 2002~6年初版《生態學:概念與應用2e》Molles/金恆鑣麥格羅ISBN:9574935787 生態學概念與應用 ... 於 www.ruten.com.tw -

#98.專文三:摘譯

○ 8) 將生態學概念應用於文化領域. 生態學中的概念皆有其個別意義,但各自相輔相成,如同生物有機系統,複雜而. 全面,當應用於文化領域,有助於決策者 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#99.課程簡介(至少50字以上)

請遵守智慧財產權及不得非法影印,並使用正版教科書(含二手書)。 指定書目:, 1.生態學概念與應用(Manuel C. Molles Jr., McGraw Hill), (ISBN: 978-986-157-420-2) 2 ... 於 course.hk.edu.tw -

#100.生態工法是怎麼發展出來的? - 公共工程委員會

1938年,位於萊茵河畔的德國首先提出利用近自然方法來整治河川;在1962年時,美國科學家H.T.Odum等提出利用自我組織的行為(self-organizing activities)的生態學概念於工程 ... 於 www.pcc.gov.tw