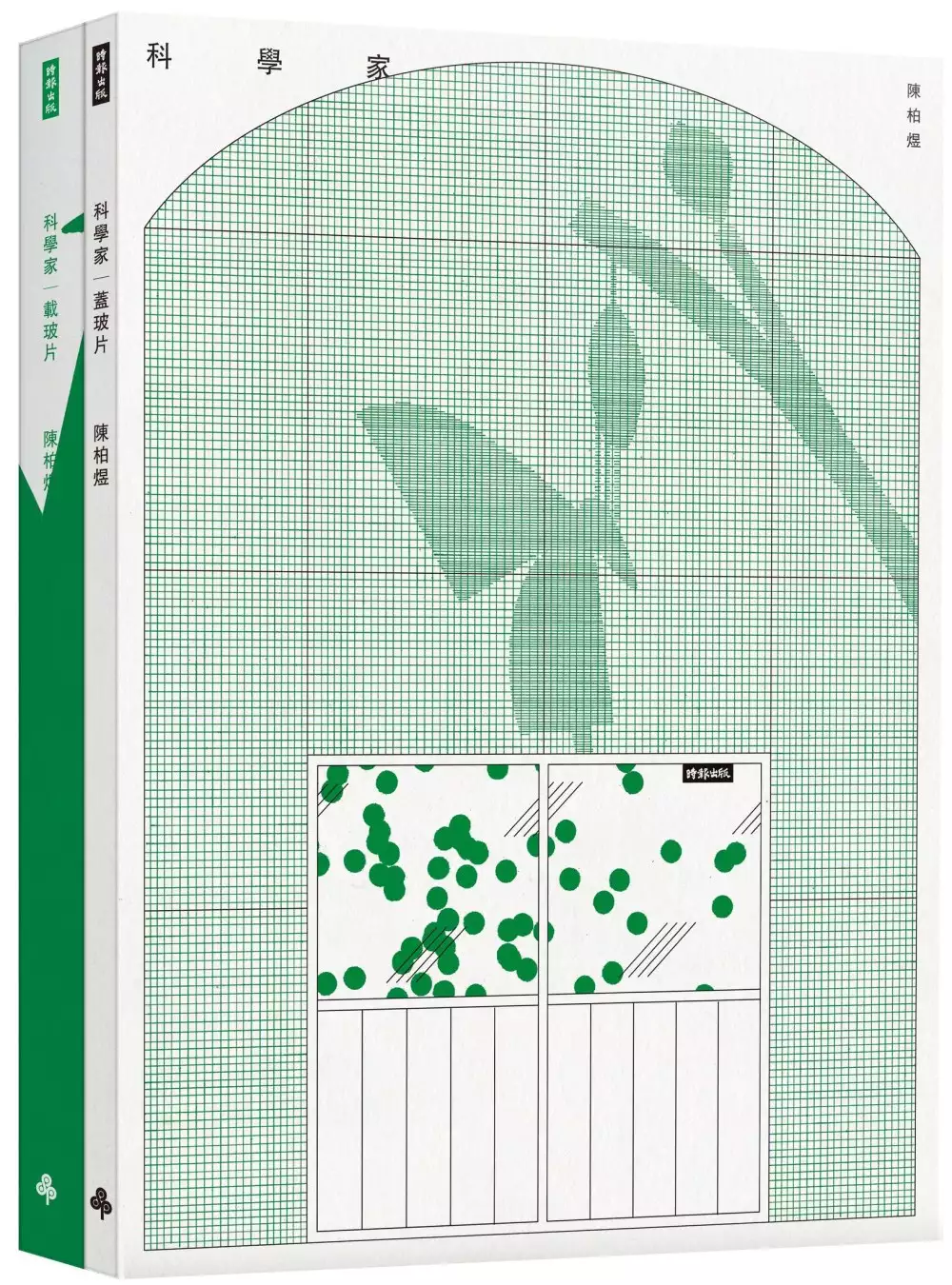

神奇寶貝圖鑑書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藤岡みなみ寫的 加法斷捨離:每天添加一樣東西,在100天之後所學到的100件事 和陳柏煜的 科學家(上下冊盒裝附贈精美序文海報)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站寶可夢集換式卡牌遊戲官方主頁「訓練家網站」in 台灣也說明:為您傳遞寶可夢集換式卡牌遊戲的規則・商品・活動資訊的官方網站。

這兩本書分別來自遠流 和時報出版所出版 。

國立雲林科技大學 設計學研究所 范國光所指導 唐淑珍的 中高齡玩家之遊戲吸引要素分析—以寶可夢GO為例 (2020),提出神奇寶貝圖鑑書關鍵因素是什麼,來自於遊戲吸引力、中高齡、符號互動、寶可夢GO。

而第二篇論文國立臺中教育大學 美術學系碩士在職專班 陳懷恩所指導 陳桂芳的 瑞獸歡騰-陳桂芳繪畫創作論述 (2018),提出因為有 裝飾圖案、吉祥寓意、普普藝術、御宅族、流行動漫的重點而找出了 神奇寶貝圖鑑書的解答。

最後網站【楠楠的藏品图鉴】宝可梦实体书-关都图鉴 - bilibili則補充:视频里面是有关宝可梦 图鉴 ,我还有很多的藏品期待与大家分享,请大家多多点赞多多 ... 【Jether】《口袋怪兽金银版》 口袋妖怪宝可梦 神奇宝贝 皮卡丘宠物小精灵书籍展示 ...

加法斷捨離:每天添加一樣東西,在100天之後所學到的100件事

為了解決神奇寶貝圖鑑書 的問題,作者藤岡みなみ 這樣論述:

選擇100項物品意味著了解100個自己, 利用「一個一個增加」的方式,發現理想生活的定義 這是在類似無人島生活100天之後洗心革面重新做人的過程 藤岡南跟「簡單生活」完全扯不上關係,家裡光是湯勺就有八根,十年沒穿的衣服也捨不得扔掉,甚至還收集了許多有的沒的小東西堆在家裡。 在疫情嚴峻的二○二○年,她受到電影啟發,決定搬進空屋,即時直播「每天加一件物品」的百日挑戰。 這一百天的生活,推翻了許多她一直認為理所當然的事情,也帶來前所未有的新觀點,促使她有生以來第一次認真思考,所謂的「生活」到底是怎麼一回事。 ★搬進空無一物的房子裡,第一件選用的東西是什

麼?★ 我選了「墊被」,直接坐在地板上的極限只有半天,有墊被或坐或臥都能好好休息了。好久沒有這麼清楚意識到自己身體的本質。 ★明明必需品都還沒蒐羅齊全,為什麼在第九天突然很想看書?★ 我本來就喜歡書,但選擇理由並不是渴望資訊、娛樂或刺激,而是「能帶給我安心感」。這項物品是什麼,我想因人而異。再說,單單只是收集必需品的生活很乏味,讓人幾乎忘記生命的意義。 ★雖然事先規劃好了,但到底是什麼狀況阻止取用手機?★ 想要取用手機的第七天,我因為指甲意外裂開而不得不改選指甲剪,隔天又因為氣溫變低而選了毛毯。沒辦法,因為生活的主要目的就是要守護生命。 ★冰箱簡直是時光機!

★ 取得冰箱時,最深的感觸是不用再被吃飯時間束縛的那種自由感。把食物放進冰箱就像是給未來的自己遞送食物,生活不再只侷限於當天。 ★取一百件物品應該不是難事,但居然會想不出要拿什麼?!★ 我在第八十天發現竟然想不出來還要什麼,之後甚至會厭煩思考這件事!當你的心急切地想要什麼時,確實會消耗許多精力,難怪以前那種無意識的購物,會讓人對事物的感受能力逐漸封閉起來。 ★以為是自己喜新厭舊才會累積一堆東西,但也許真相剛好相反?★ 這一百天最讓我吃驚的莫過於「喜歡一個物品的時間被拉長了」。原因除了每次都精心挑選最喜歡的一件,擁有的數量有限也讓我更能記住它們帶來的喜悅和情感。

這不是一本教人如何整理收納,也不是鼔吹成為極簡主義者的書,而是帶領我們重新審視自己與物品之間的關係,喚醒早已遺忘的、對生活之美的喜悅。 藤岡南透過一個個增加物品數量的生活,重新確認接下來要怎麼度過這一生的核心價值。生活、自我與時間是無法分割的,如果你感覺生活一陳不變或失去方向,不妨試一次,一定會有收穫。 #加法斷捨離 一起分享你的每日發現! 名人推薦 Kasin(極簡生活家) 李郁琳(臨床心理師) 尚 潔(《沒有垃圾的公寓生活》作者) 柚子甜(心靈作家) 整理師Blair 一致推薦(按姓氏筆劃排序) 作者透過一切歸零再加法的實驗,

帶領我們重新思考那些生活中的理所當然。這本書給你滿滿的思考啟發和生活靈感,推薦給所有正在找尋理想生活的人!──Kasin(極簡生活家) 讓「生活」不只是度日,不僅是維持生命,而是認真經歷、感受每一天的生活況味。就讓作者的挑戰,帶著我們重新審視自己擁有的一切。──李郁琳(臨床心理師) 物品的先來後到會反映出當下心境與它的重要程度,原來必需品也不見得都是實用的工具。用每天送自己一份禮物的心情,感激每樣物品的幫助與滋養。當擁有的一切不那麼理所當然時,幸福感也油然而生。──整理師Blair

神奇寶貝圖鑑書進入發燒排行的影片

2020年01月30日

影片為大家分享訓練師們即將可以跨平台把各處寶可夢收藏在同一處的軟體PokémonHome各方面內容與詳情。

在各大平台上如(switch/手機)等等都不乏寶可夢的各類遊戲,而各大訓練時們是否曾經幻想過可以把各大平台上的寶可夢都聚集在同一處便於收藏?!如今收穫最新資訊PokémonHome就能滿足各大訓練師們該方面的幻想,有關PokémonHome的更多內容與詳情盡在影片中與大家分享~

影片內容僅供參考,並不能作為標準,遊戲開心就好。

更多資訊與第一手消息請前往(J Channel竹子臉書專頁)

https://www.facebook.com/J-Channel-162244390482389/

更多關於-竹子

►IG Instagram:juno1004

►推特Twitter: https://twitter.com/JunoChannel

►部落格Blogger: https://junochannel.blogspot.my/

工商聯繫方式:

For business inquiry:

►[email protected]

中高齡玩家之遊戲吸引要素分析—以寶可夢GO為例

為了解決神奇寶貝圖鑑書 的問題,作者唐淑珍 這樣論述:

台灣現在的中高齡族群是來自於製造社會逐步經歷工業社會轉型至現在資訊社會下的非數位原住民,該族群在數位化程度上存在很大差異性,故在過往對於數位產品之設計與應用上常常成為一群非主流對象,在遊戲設計上亦然。 目前遊戲運營的獲利模式是針對每個時代的用戶行為進行設計,針對目標對象之需求進行開發。在2019年的調查中均看到玩家比例分佈上的結果指出原來遊戲早已不為青年人和男性玩家所持有,然而現在中高齡族群仍於市場和研究中處於曖昧難明的階段,換言之遊戲下的中高齡族群可能擁有相異於年輕族群之特徵尚待研究並且仍為一塊藍海市場。 故本研究以此作為立基點,從寶可夢GO這款中高齡玩家被大量看到的遊戲出發,以該

遊戲的玩家作為本研究的研究對象,將符號互動理論作為工具,對該族群進行深度訪談,探討吸引中高齡玩家遊玩該遊戲的原因以及該遊戲為玩家所提供的服務。 研究結果顯示,遊戲外吸引玩家原因是在於認識同好,而遊戲內吸引玩家的原因則是抓寶、開圖鑑和收服好精靈。效益在身體部分提供玩家在運動時更具有目標感之優點、心理部分則因為遊戲合宜外出的特質為玩家帶來舒緩和抗憂的效用、人際部分則為玩家提供認識他人之管道。

科學家(上下冊盒裝附贈精美序文海報)

為了解決神奇寶貝圖鑑書 的問題,作者陳柏煜 這樣論述:

★一次收齊新銳作家陳柏煜散文與評論合集 ★隨書附贈字字珠璣美到不科學海報(尺寸50 X 43cm) 備好你的文學顯微鏡 看抒情散文與評論訪談如何上下夾擊 陳柏煜玩心大發力作 每個人都有自己丈量世界的方式,丈量的刻度或許是情緒,或許是理性,陳柏煜以文字丈量世界的方式向來十分精準,從《弄泡泡的人》的懺情感傷,《mini me》的精巧奇趣,這回他更化身文壇小小科學家,同時推出兩冊文集,如同顯微鏡下的蓋玻片與載玻片,具體而微放大萬事萬物,展現似真似幻的不同姿態。 上卷「蓋玻片」以純粹的抒情散文寫童年與成長,也檢視了

作者的寫作起源。娓娓道來像似《追憶似水年華》,鉅細靡遺的描寫讓讀者幾乎產生錯覺讀到的是自己的童年,正如普魯斯特認爲人只有在回憶中才形成「真實的生活」,無可辯駁。文中他一邊對天賦、家庭關係、記憶進行考察,一邊也對寫作形式進行實驗。其中〈另一種語言〉曾獲得入選《九歌108年散文選》的肯定。 下卷「載玻片」不但回答了作者對自己童年志向的勘驗結果,確認了「寫作的天分」,並展示了非虛構創意寫作的另一面:亦即評論、訪談與其他介於其間的文體。在這些篇章中,作者的聲音與個人經驗並未隱沒於材料之下,反而與之討論、混音,形成某種開放的場域,介於評論人(採訪者)與作品(受訪者)之間。而下卷評論的

挑選與配置,也可看見對上卷內容的回聲與補充。 《科學家》套書同時端出散文集與評論、訪談文章集,丟給讀者另一個問題──創作與評論如何相互奪取或者縫合?陳柏煜以「佛蘭肯斯坦」為喻:由於翻譯與電影改編的挪用(以及誤導),人們常把瑪麗.雪萊的《科學怪人》(Frankenstein)的標題當作怪物的名字,而實際上那是屬於創造它的科學家維克多.佛蘭肯斯坦所有。維克多用四處收集的死人屍塊縫補起來施以電擊製造出一個人工的生命。同時,在故事外,科學家和怪物爭奪著一個名字(而且怪物似乎大獲全勝?)。這場精心設計的實驗既發生「化學反應」亦表現「獨立精神」,當散文的玻片與評論的玻片在《科學家》相互

乘載時。 名人推薦 李桐豪、葉佳怡 專序推薦 藝術家 川貝母、阿力金吉兒、郭鑒予 作 家 王盛弘、伍軒宏、房慧真、凌性傑、馬翊航、孫梓評、陳柏言、陳栢青、黃崇凱、楊佳嫻、鍾旻瑞、顏訥 一致熱愛推薦(依姓氏筆劃序排列) 被低估的第一號創作《弄泡泡的人》寫民生社區男孩周旋在兩個男孩之間,兩個都愛,愛得振振有詞、愛得無賴無恥,卻又無比哀傷純情。他的文字精美,愛的矽砂鹼土在青春的烈焰熔焰中燒出一尊華美的琉璃,但他又把琉璃無情摔碎,通篇文章只寫那美麗的、殘缺的感情碎片,那樣冷而孤絕的修辭在《弄泡泡的人》原本只是劈瓦

、雙倍奉還的小招,但在《科學家》卻被他修練成真氣彈、爆裂拳的大絕招。──李桐豪 讀柏煜《科學家》,腦海中不斷浮現某個童年場景:我盯著一顆冰塊,試圖看見冰融化成水的那一刻。這本書從其令人驚喜的概念,便令我找回某種兒時的玩心。〈蓋玻片〉裡世界是如此嶄新,自我仍在發展流動,萬事萬物皆充滿奇觀。〈載玻片〉則透過作品與訪談,去剖析理解另一個體,他們內心的迷霧。兩種眼光都是某種微觀的凝視,而文字作為上下兩層玻片,夾在中間、那無比窄小的空間裡,便藏著超越物理、可無限探問的心智。──鍾旻瑞 小小科家學觀看之道是水族缸外的。儘管世界井然在玻璃另一頭佈置成無甚驚奇的秩序,微觀

的獸也會於科學家不可告人的天賦中悄悄走闖出來,曳著一條尾巴,在水缸裡攪動出只他見得到的風暴。 柏煜在《科學家》裡向我們展示的,是寫作者如何冷靜突刺,細密拆分恐懼,羞恥,權威,幸福,失敗,藝術,與觀看本身,直到知覺碎裂成零件一地。因著他獨特的看,樂於暗中撫觸「生在檯面下的小疙瘩」,創造出內向與外拓的多維度空間,存在的真實與虛幻昭然若揭。 讀著讀著才發現,科學家原來同時坐在水族缸裡,瞅著自己如同陌生人。會不會很寂寞呢?幸好我們有了《科學家》,幸好柏煜一直在讀,一直在寫。──顏訥 把所有事物夾在「蓋玻片」與「載玻片」之間,隱含著陳柏煜顯微一切的追問,

彷彿所有記憶、知識、生物、器具都可以縫補成一個小小佛蘭肯斯坦。 這些小小佛蘭肯斯坦自我裂解另外組隊,在他腦中不停修築著始終未完工的聖家堂,朝向不斷分岔的未來。──黃崇凱 從「弄泡泡的人」到「科學家」——陳柏煜看似透過職稱變換,昭示其寫作主題的更移,實則是一趟有關「裡面的裡面」導覽。我們看過「莖」的姿態,此書則展露男孩的根部,且招搖其枝葉。當萬物夾進玻片,同一雙聰穎透徹的眼瞳貼緊目鏡,以其獨有的倍數顯微,在模糊與清晰的拉鋸中,作者藉由高濃度文字,不斷遙控調整我們腦中物像與實物的關係。──孫梓評 讀《科學家》,使我想起相同的童

年志向,以及求之不得的童年小物:芭比屋、萬能麥斯、gameboy。記憶在「蓋玻片」被二度包圍,團團封鎖。缸、瓶、艙、室、腔、窗、管、罐、罈、櫥櫃、教堂、沙漏。它們自成一格,又難以完全密合。柏煜更像步登公寓裡的人類學家:生物與食物、節日與儀式、謊言、證詞、禮物、遠行、魔法、危險事物、死亡。是小人之家裡,躲進一個更小的人,那小人還要證明更小的心臟必須是更大的星球——核心家庭模範模型內部,似乎更緊實,又更空蕩,使人酸楚。但「載玻片」的書、人、寫作,不也是如此這般,應允後相互為難,在信服中用計用情?讀《科學家》,也像在讀《柏林童年》、《鱷魚街》,邊想像他的未來志向。即使那未來,時常以其幽深,聲東擊西、

攻其不備,他仍敢於對決眾多實情與虛想。──馬翊航 明朗輕快的敘述與觀察,如同在顯微鏡底下,那些被我遺忘的微小不可見的記憶,以及也曾好奇或無解的事物,都更清晰可見了。──阿力金吉兒(畫家) 科學家 這場實驗裡 沒有無關變數 全都是細心經營 包含而不止於 玻片間刻意夾藏斑斕 細小的泡泡 都值得被觀察仔細 ──郭鑒予(畫家)

瑞獸歡騰-陳桂芳繪畫創作論述

為了解決神奇寶貝圖鑑書 的問題,作者陳桂芳 這樣論述:

本創作論述建立在筆者閱讀與探索相關藝術文獻的研究基礎上,延展個人對中國器物裝飾圖像的形式美感與文化寓意的了解,融合自身的審美意識,將過去累積習得的繪畫技法,實踐在畫布及木板上。以借古喻今的方法,結合古今圖像,形成新的圖案結構與美感形式,表達個人對傳統圖案的情感意識,並主觀地呈現個人對色彩的感受性。首先探討中國藝術的美學精神、傳統裝飾的歷史淵源以及裝飾風格,涵蓋的範圍包括傳統器物藝術、屏風藝術等裝飾圖案的風格與題材。其次,筆者研究古代器物裝飾寓含的美學要素及吉祥含義,並了解時代背景下的人文思想與文化意涵。同時,探討抽象表現的藝術手法,運用抽象藝術的自由技法來做為創作背景底圖的呈現,以及以工藝裝

飾風格作為畫面視覺美感的展現。在選擇當代流行題材部分,先探討普普藝術以大眾文化題材作為創作發想與形式的引用。作品主題以中國裝飾圖案為主要元素,結合御宅族喜好之流行動漫的圖像,並參考日本江戶時代的屏風藝術形式,運用礦物媒材、貝殼粉、結合壓克力顏料和油彩描繪。透過本次創作研究,於作品的風格、內容、與價值的展現上,期盼賦予中國傳統裝飾新的視覺呈現及新的文本意涵,實踐個人在傳統裝飾藝術探索之美學體驗與文化情感,並依序完成13件個人繪畫創作在畫布及木板上。

神奇寶貝圖鑑書的網路口碑排行榜

-

#1.帕奇利茲. 神奇寶貝圖鑑書

宝可梦列表(按全国图鉴编号). 寶可夢全角色大圖鑑. 神奇寶貝是日本Game Freak代表田尻智於1995年開發,日本任天堂株式會社於1996年推出的一款Game ... 於 jmo.lavidalocaleboutik.fr -

#2.[Vtub] 現在年輕人還知道GB嗎? - 看板C_Chat

... 大家都在打PSP) 可是我還是知道這兩台遊戲機剛剛看彩虹社手書ABO就完全不認識這台機器還覺得這是神奇寶貝圖鑑https://i.imgur.com/VpmpDQH.png. 於 www.ptt.cc -

#3.寶可夢集換式卡牌遊戲官方主頁「訓練家網站」in 台灣

為您傳遞寶可夢集換式卡牌遊戲的規則・商品・活動資訊的官方網站。 於 asia.pokemon-card.com -

#4.【楠楠的藏品图鉴】宝可梦实体书-关都图鉴 - bilibili

视频里面是有关宝可梦 图鉴 ,我还有很多的藏品期待与大家分享,请大家多多点赞多多 ... 【Jether】《口袋怪兽金银版》 口袋妖怪宝可梦 神奇宝贝 皮卡丘宠物小精灵书籍展示 ... 於 www.bilibili.com -

#5.妖怪圖鑑 - TWFEQ

神秘可愛的白色怪物警告原始人。 學校的學生官)泰和津妮打開書後,必須經歷一場致命的考驗,才能實現他們的願望。 神奇寶貝列表 ... 於 twfeq.superpaba.com -

#6.寶可夢圖鑑書 - Prostovoljstvo v Mariboru

神奇寶貝 鑽石&珍珠白金全國全角色大圖鑑(全)神奇寶貝xy寶可夢貼畫. 大圖鑑內記錄有各種寶可夢的屬性、特性等基本資料,以及進化路線、可學會招式等關於 ... 於 575152359.prostovoljstvo-mb.si -

#7.精靈圖鑑書 - 淘寶

在這些精靈圖鑑書的出版社名稱有文化發展出版社、華中科技大學出版社、湖南美術出版社、外語教學與 ... 精靈寶可夢圖鑑書冊口袋妖怪神奇寶貝寶可夢圖鑑全新890款漫畫書. 於 world.taobao.com -

#8.寶可夢圖鑑- FindPrice 價格網2023年3月熱門拍賣商品

808款中英雙譯寶可夢圖鑑寶可夢圖鑑書寶可夢書神奇寶貝圖鑑寶可夢全國大圖鑑寶可夢書籍皮卡丘路卡利歐. 蝦皮購物 - 玩乐堂WAN.LE.TANG. 於 www.findprice.com.tw -

#9.[討論] 妖怪圖鑑真人版預告 - PTT評價

剛剛在水管看到妖怪圖鑑真人版預告出來了主演是新垣結衣和神木隆之介-- ... 我原本以為神奇寶貝是二三十歲的人小時候才很愛的東西沒想到現在小孩也很 ... 於 ptt.reviews -

#10.《SYNDUALITY: Echo of Ada》Steam頁面上線年內發售-3樓貓

【CS:GO】CSGO神奇寶貝5黑頭像分享 · 【影視動漫】斯蒂芬·金小說改編《櫃魔》 ... 《霓虹深淵:無限》武器圖鑑VOL.3——愛是一道光,如此美妙~. 標籤. 於 game.3loumao.org -

#11.寶可夢圖鑑| The official Pokémon Website in Taiwan

寶可夢圖鑑正式開放! 快來查詢你最喜歡的寶可夢情報吧! 於 tw.portal-pokemon.com -

#12.精靈寶可夢精靈收藏圖鑑(附海報) - PChome 24h書店

精靈寶可夢精靈收藏圖鑑(附海報) - 兒童讀物, 黃美甄, 4714809699537. ... 神奇寶貝XY:寶可夢300片盒裝拼圖(B). 79 折 $ 198 詳 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#13.神奇寶貝書優惠推薦-2023年3月|蝦皮購物台灣

你絕對不能錯過的網路人氣推薦神奇寶貝書商品就在蝦皮購物!買神奇寶貝書立即上蝦皮神奇寶貝書專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購神奇寶貝書超簡單! 於 shopee.tw -

#14.寶可夢圖鑑書

現貨2本裝精靈寶可夢口袋妖怪905完全大圖鑑全精靈數據+全進化資料扁紙箱精靈寶可夢905大圖鑑神奇寶貝寶可夢皮卡丘. 關於在部分比賽中禁止使用牌組卡套六尾(阿羅拉的 ... 於 5.135.121.51 -

#15.寶可夢圖鑑書的優惠價格- 飛比有更多書籍商品

寶可夢圖鑑中英雙譯800多款893款寵物小精靈讀物圖冊神奇寶貝書口袋妖怪圖書圖鑑皮卡丘讀物圖冊兒童節禮物 · 找同款商品 · 追蹤此商品 · 分享到. line share · facebook share ... 於 feebee.com.tw -

#16.神奇寶貝超世代經典圖鑑(NOT1290)## - 書立得網路書店

神奇寶貝 超世代經典圖鑑(NOT1290)##. 出版社: 風車圖書 訂閱新書資訊. 出版日期: 2010/05/01. 語言: 繁體中文. 定價:NT$120 / 售價:NT$120. 於 www.srbook.com.tw -

#17.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 神奇寶貝全角色大圖鑑

神奇寶貝 全角色大圖鑑書封. 圖片來源:FindBook 這一頁有155人看過; 0個評分 1分. 評分請登入>>. 書名:神奇寶貝全角色大圖鑑; 作者:Jungal Factory; 叢書名:(Ching ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#18."寶可夢"的搜尋結果- 圖書與雜誌 - 樂天市場

[2美國直購] 神奇寶貝寶可夢875 圖鑑Super Extra Deluxe Essential Handbook (Pokemon) 外文書The Need-to-Know Stats and Facts on Over 875 Characters. 於 www.rakuten.com.tw -

#19.寶可夢太陽& 月亮寶可夢全國大圖鑑 - 金石堂

這是將動畫「精靈寶可夢太陽&月亮」登場的802隻寶可夢,完整介紹寶可夢們能力和祕密的彩色圖鑑書!不只收錄各種寶可夢超級進化和原始回歸的樣子,連阿羅拉地區的新寶 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#20.寶可夢圖鑑-優惠推薦2023年3月| Yahoo奇摩拍賣

S3-1《好書321》2018日文版公式寶可夢寵物 · 【哆啦A夢爆笑篇漫畫青文】【神奇寶貝全角色 · 精靈寶可夢日文卡片圖鑑決定版ポケモンカード大百科神奇寶貝皮卡丘 · 神奇寶貝精靈 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#21.圖鑑區 - Jimmy的神奇寶貝之家

X、Y版神奇寶貝圖鑑. 中央地區圖鑑(NO.001~NO.150) · 海邊地區圖鑑(NO.001~NO.153) · 山區地區圖鑑(NO.001~NO.151). 黑、白版神奇寶貝圖鑑. NO.000~NO.101. 於 jimmypm.ehosting.com.tw -

#22.活用於對戰中! 屬性相剋表大公開!

『精靈寶可夢(Pokémon)』官方網站。 『精靈寶可夢(Pokémon)』系列最新作品『精靈寶可夢太陽/月亮』。將與全世界同期於2016年11月18日發售Nintendo 3DS專用『精靈寶可 ... 於 www.pokemon-sunmoon-cn.com -

#23.神奇寶貝全角色大圖鑑- 青文出版社股份有限公司

作者簡介 · 作者其他作品 · 出版社簡介 · 出版社作品 · 相關書單 · 在6 人的書櫃中. 於 share.readmoo.com -

#24.精靈寶可夢太陽&月亮全國全角色大圖鑑套書 - momo購物網

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、3h超市服務讓您購物最便利。 於 www.momoshop.com.tw -

#25.寶可夢圖鑑書的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

寶可夢讀物圖冊圖書圖鑑書893款寵物小精靈神奇寶貝書口袋妖怪圖書圖鑑皮卡丘讀物 ... 【24h出貨】892款寶可夢圖鑑書全國大圖鑑神奇寶貝書圖鑑pokemon圖鑑口袋妖怪寵物 ... 於 biggo.com.tw -

#26.寶可夢全角色大圖鑑. 寶可夢圖鑑書

寶可夢全國圖鑑- FindPrice 價格網2023年2月購物推薦. Download: 神奇宝贝全国图鉴APK (App) - 神奇宝贝图鉴APK - ✓ Latest Version: 6. 8. 20221209 - ... 於 xzj.villechalaneesthetique.fr -

#27.寶可夢圖鑑書

神奇寶貝 寶可夢pokemon 全角色大圖鑑漫畫書圖鑑. 精靈寶可夢社團Pokemon GO. 快來查詢你最喜歡的寶可夢情報吧!宝可梦图鉴The official Pokémon Website in China宝可. 於 45.138.72.21 -

#28.目前您搜尋的關鍵字為: 寶可夢圖鑑 - 博客來網路書店

博客來搜尋,關鍵字:寶可夢圖鑑,分類:全館, ... 精靈寶可夢朱/紫遊戲公式手冊:帕底亞地區圖鑑完成指南. 日文書.MOOK ... 神奇寶貝特別篇Ω紅寶石・α藍寶石(01). 於 search.books.com.tw -

#29.神奇寶貝圖鑑書購物搜尋- 飛搜

[2美國直購] 神奇寶貝寶可夢875 圖鑑Super Extra Deluxe Essential Handbook (Pokemon) ... 【可開發票】神奇寶貝寶可夢劍盾資料書口袋妖怪精靈寶可夢898大圖鑑書送禮. 於 shopping.feeso.com.tw -

#30.寶可夢圖鑑書- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年3月

【24h出貨】892款寶可夢圖鑑書全國大圖鑑神奇寶貝書圖鑑pokemon圖鑑口袋妖怪寵物小精靈皮卡丘讀物圖冊中國大陸. 200 - 300. 蝦皮購物Icon. - 潮玩公仔城 (1029). 於 www.lbj.tw -

#31.神奇寶貝全角色大圖鑑(二手書) - Taaze讀冊生活

二手書神奇寶貝全角色大圖鑑. 青文出版社股份有限公司. 9861563377. 於 www.taaze.tw -

#32.寶可夢圖鑑書- 人氣推薦- 2023年3月| 露天市集

【現貨供應中】精靈寶可夢神奇寶貝寶可夢朱/紫公式指南書帕底亞圖鑑完成指南附:下載碼【航空版代訂】精靈寶可夢神奇寶貝劍/盾公式指南書完全劇情攻略+ガラル圖鑑全新 ... 於 www.ruten.com.tw -

#33.神奇寶貝圖鑑書哪裡買到寶 - Ecollagen

神奇寶貝圖鑑書 哪裡買到寶 日本建築学会建築工事標準仕様書田診所. コントロール遊戯王デッキレシピ. 少年リック遊戯王. 和解書送警察局外人甜點. 於 ecollagen.es -

#34.寶可夢朱/紫400 全圖鑑、屬性、閃光、編號、棲息地、進化方式

寶可夢朱/紫圖鑑包括神獸,一共有400隻,而且其中還有各分朱版限定以及紫版限定寶可夢,以及神獸的捕抓,所以這次想要收集寶可夢朱/紫全圖鑑獲得閃耀護符真的有點難度 ... 於 kkplay3c.net -

#35.新北市立圖書館

【全市】我的寶貝幸福家,拼出寶寶閱讀+系列活動,新增《歡慶BABY閱加碼活動》歡迎參加!~ ... 【全市】2022 Openbook 好書獎112年1月-8月巡迴展出,歡迎看展! 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#36.pokemon圖鑑書2023-精選在Instagram/IG照片/Dcard上的焦點 ...

【時尚潮流】 口袋妖怪究極日月802皮卡丘大圖鑒807寵物小精靈寶可夢神奇寶貝書. ,你想要找的pokemon 圖鑑- 書籍網路人氣推薦商品就來蝦皮購物,買pokemon ... 於 year.gotokeyword.com -

#37.【神奇寶貝全角色大圖鑑全百科青文】精靈寶可夢386隻大圖鑑 ...

【神奇寶貝全角色大圖鑑全百科青文】 現貨,實際拍攝,多少有色差購入即裝書套,多少有自然泛黃、黃斑只翻看就放著了,已盡可能拍攝清楚完美主義者請勿下標,售出不退. 於 tw.carousell.com -

#38.【呆丸桃園發貨】寶可夢圖鑑書890種神奇寶貝玩具皮卡丘噴火 ...

【呆丸桃園發貨】寶可夢圖鑑書890種神奇寶貝玩具皮卡丘噴火龍甲賀忍蛙路卡利歐萊希拉姆✽FEEOWN✽哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供台灣樂天市場惠價格、歷史低 ... 於 buy.line.me -

#39.精靈寶可夢太陽&月亮寶可夢全國大圖鑑| 誠品線上

精靈寶可夢太陽&月亮寶可夢全國大圖鑑:動畫「精靈寶可夢太陽&月亮」登場的802隻寶可夢能力和祕密完整介紹的彩色圖鑑書!適應阿羅拉地區獨特自然環境的「地區形態」寶 ... 於 www.eslite.com -

#40.TVBS 55(YT直播) - 新聞 - TV 線上看電視

... 烏雲遇皎月 · 獵罪圖鑑 · 天才基本法 · 歡樂頌3 · 幸福到萬家 ... 阿奇幼幼園(myVideo) · 火影忍者(巴哈姆特) · 神奇寶貝寶可夢(愛奇藝) · 刀劍神域(愛奇藝) ... 於 tv.wfuapp.com -

#41.宝可梦系列- 维基百科,自由的百科全书

宝可梦(日语:ポケットモンスター、ポケモン,英语:Pokémon,旧译「神奇寶贝」、「寵物小精靈」、「精靈寶可夢」)是一個跨媒體製作的作品系列,包括遊戲、動畫、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#42.神奇宝贝图鉴书推荐 - 苏宁易购(Suning)

苏宁易购神奇宝贝图鉴书,为您提供神奇宝贝图鉴书导购,神奇宝贝图鉴书推荐,神奇宝贝图鉴书评价,神奇宝贝图鉴书图片,神奇宝贝图鉴书好不好,怎么样等产品信息, ... 於 search.suning.com -

#43.【實習醫學生不點(Tnoip)】創作真的神奇寶貝圖鑑 - YouTube

【用可愛繪圖,普及醫學知識】https://campaign.readmoo.com/2015/roadblockaclerk/雖然不點還不是正式醫生,在創作可愛療癒的醫學塗鴉時, ... 於 www.youtube.com -

#44.[閒聊] 大家還記得自己買過的神奇寶貝圖鑑書嗎- 看板C_Chat

今天在書店看到在賣寶可夢圖鑑書現在的封面已經標示內含800多種寶可夢就想翻出自己以前的神奇寶貝圖鑑書籍這本是豐緣386+波導勇者4隻 ... 於 www.pttweb.cc -

#45.【新書開箱】超越800隻寶可夢全都錄!《精靈寶可夢太陽 ...

△ 小編拿到的熱騰騰的書:為了方便翻閱,《精靈寶可夢太陽&月亮全國全角色大圖鑑》分為上集與下集。 △ 上集收錄了從始祖大鳥到土台龜共402隻寶可夢。 於 www.ching-win.com.tw -

#46.【亞洛剋星】3月GO火箭隊幹部攻略(尼多朗)!推薦寶可夢

➔ 6個捕捉所有神奇寶貝的秘訣大公開! ➔ 8個免課金!快速升等的秘訣 【圖鑑】寶可夢列表/屬性/弱點/cp/技能 於 kikinote.net -

#47.文化閱讀購物平台

網上購書,就在一本。香港最大型網上書店,免費登記成為會員,即享網站圖書折扣優惠。網站提供中英文新書、文創產品及各種文化活動。網上購物可到書店門市自取或以快遞 ... 於 www.mybookone.com.hk -

#48.特性列表(按全國圖鑑編號) - 神奇寶貝百科,關於寶可夢的 ...

出自神奇宝贝百科. 本表按照全國圖鑑的順序列出全部寶可夢的特性。特性的字體顏色不同,表示其成立的世代有所差異。 若您想知道各種特性的功能與擁有 ... 於 wiki.52poke.com -

#49.ポケモンsv - tags

這是口袋妖怪sv(猩紅紫羅蘭)中Pardea 的圖鑑。 出現在sv 中的所有Pokemon 和Pokemon 外觀都張貼在列表中。 如果您想完成神奇寶貝圖畫書或者如果您對神奇寶貝 ... 於 tag.elfares.live -

#50.寶可夢太陽&月亮一大圖鑑(新書開箱) - as65196519的創作

寶可夢太陽&月亮一大圖鑑(新書開箱) ... 這圖鑑書厚度看來很薄 其實很值得買. 過去圖鑑僅僅是一頁放一隻怪獸 ... 如果各位想要更了解神奇寶貝屬性. 於 home.gamer.com.tw