笛卡兒演繹法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 笛卡兒的懷疑:你所認知的對與錯是客觀的嗎?對萬物抱持不確定,質疑是為了得到更明確的真理 和PaulBloom的 有多痛,就有多值得:痛苦的價值及其如何為我們帶來快樂都 可以從中找到所需的評價。

另外網站笛卡兒 - siement.com也說明:法人笛卡兒,有著作方法論西元1637 年,是演繹法的代表學者,強調親自思考、觀察的重要性,名言為「我思故我在」 ,似古希臘的笛卡兒René Descartes, ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和商周出版所出版 。

逢甲大學 商學博士學位學程 顏上詠所指導 楊和伸的 價值與商業行為之論析 (2020),提出笛卡兒演繹法關鍵因素是什麼,來自於價值呈現的樣貌、價值展現的形式、價值與價格的認知、價值形成欲望的因素、價值分享回饋的利益、商業行為。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 黃進龍所指導 蔡鯉鍵的 身體的變異形態之藝術創作研究 (2020),提出因為有 身體的變異形態、現象身體、怪誕、鏡像的重點而找出了 笛卡兒演繹法的解答。

最後網站教育史 - 第 339 頁 - Google 圖書結果則補充:... 法與笛卡兒( Descartes )演繹法的貢獻。 339 ( The French Academy of Science ) ;一七 科學發展的持續進行,也得力於一些科學研究團體的成立。著名的歐美科學研究團體 ...

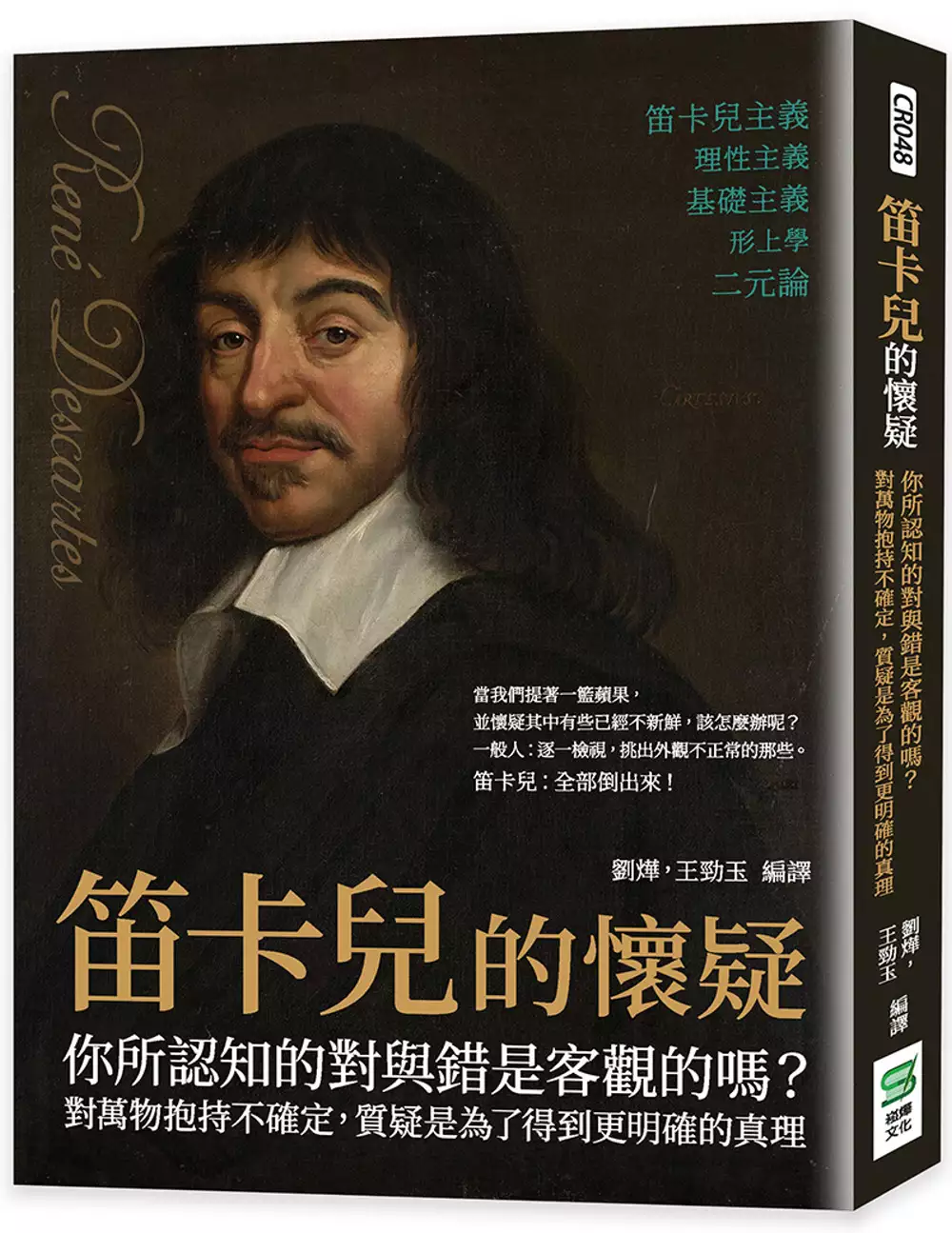

笛卡兒的懷疑:你所認知的對與錯是客觀的嗎?對萬物抱持不確定,質疑是為了得到更明確的真理

為了解決笛卡兒演繹法 的問題,作者 這樣論述:

「我思故我在,我在故我思。」 Je pense, donc je suis. ——西方近代哲學之父勒內.笛卡兒 笛卡兒主義×理性主義×基礎主義×形上學×二元論 當我們提著一籃蘋果,並懷疑其中有些已經不新鮮,該怎麼辦呢? 一般人:逐一檢視,挑出外觀不正常的那些。 笛卡兒:全部倒出來! 【方法論】 笛卡兒說:「方法論這樣一門科學應當包含人類理性的基礎知識,它的範圍應當擴展到在每一個學科中引出正確的結論,它是比人類力量已經賦予給我們的其他任何工具更有力的知識工具,它是其他一切知識工具的源泉。」 .直觀 「絕不把任何我沒有明確認清其為真的東西當作真的加以

接受,也就是說小心避免倉促的判斷和偏見,只把那些十分清楚明白的事物呈現在我的心智之前,把我根本無法懷疑的東西放進我的判斷之中。」 .分析 「把我所考察的每一個難題,都盡可能地分成細小的部分,直到可以而且適於加以圓滿地解決的程度為止。」 .綜合 「按照次序引導我的思想,以便從最簡單、最容易認識的對象開始,一點一點逐步上升到對複雜的對象的認識。即使是那些彼此之間並沒有自然的先後次序的對象,我也給它們設定一個次序。」 .列舉和歸納 「把一切情形盡量完全地列舉出來,盡量普遍地加以審視,使我確信毫無遺漏。」 【我思,故我在】 笛卡兒說:「我可以懷疑我的身體是否存在

,我可以懷疑我所在的世界是否存在,我可以懷疑我所在的底線是否存在——甚至,我可以懷疑上帝是否真的存在,但是我唯獨不能懷疑的就是我自己的存在,否則我的懷疑將沒有任何意義。」 能作為第一原則、第一真理的東西,應該是最先被認識的東西,應該是最確實的東西,同時又應該是整個認識過程的起點。其特點是: 1.第一真理應該是最為確實無可懷疑的東西。 2.在作為第一真理或者第一原則的東西的基礎上,我們可以推論出很多其他事物的知識。 3.任何其他事物都應該把第一原則和第一真理當作自己的靠山,反之,作為第一原則和第一真理的東西是沒有任何依賴的,它絕對自己成就自己。 【天賦觀念論】 笛卡

兒說:「一般而論,觀念一語是指一切被思考之物,因為它們在悟性中只有一種客觀存在。」 先有「糖」還是先有「甜」? →我們一見到「糖」就會產生「甜」的觀念,但這並不是因為我們以前吃過「糖」,而是因為在我們心中有「甜」的觀念,當我們的感官一見到「糖」的時候,就為已經存在於我們心中的「甜」的觀念提供一個機會(甜的觀念是天生的,是上帝賦予的),讓它出現在我們思想裡,成為我們的觀念。 本書特色 笛卡兒是法國著名的數學家、哲學家、物理學家和生理學家,同時也因為其突出的成就被世人稱為「近代科學的始祖」。本書中將對笛卡兒的哲學研究進行簡單的介紹,主要內容包括:方法論、我思,故我在、天賦觀念論、

上帝、靈魂與肉體的關係等等。

笛卡兒演繹法進入發燒排行的影片

130.理性主義—以理性的演繹方法來尋求絕對的真理

西方思潮,經歷了千多年中古神學的壓制,哲學終於隨啟蒙運動而重生。呼應培根(F. Bacon)的知識就是力量旗幟,知識論逐漸演變成核心問題,求問知識與真理的關係。面對這個哲學問題,主要有兩大派別爭持不下,分別是理性主義學派和經驗主義學派。理性主義學派(Rationalism)主要在歐洲大陸冒起,他們強調理性和思考為知識的核心,並且主張心靈有能力獨自發現真理,知識從人內在的心靈和觀念中獲得。理性主義雖然承認人的心靈是由認知、情感及意志所構成,不過認知能力才是最重要的部分,因情感及意志係受認知所控制,亦為認知的結果。因此,理性主義認為要透過抽象思考及演繹推理的認知能力,來獲得真實的知識。能充分運用理性的人,就是理想的人。其中最具影響力的是法國的笛卡兒(René Descartes),他提出:「我思,我在。」(Cogito, ergo sum)。史賓諾莎(B. Spinoza)及萊布尼茲(G. Leibniz)是最重要的理性主義者。

講者:陶國璋(中文大學哲學系客座助理教授)、劉創馥(中文大學哲學系副教授)

即時聊天室:http://goo.gl/ToDqof

謎米香港 www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

價值與商業行為之論析

為了解決笛卡兒演繹法 的問題,作者楊和伸 這樣論述:

何謂價值? 在自然的生態裡,唯有植物能夠規律的自行生產並且分享,將自己的生產釋出共用就是分享行為,分享者與被分享者之間就形成生產的價值,構成了生態內部有意識的小型均衡循環,植物生產的價值除了供應本身的生態之外,更供應了前來覓食的動物生態,形成一個具有意識的供需循環。人類並非植物,卻依循著植物生態現象具備意識的循環規律,在想像力的天賦當中,藉由意志發展出獨特的創造與生產價值行為,人類所生產的價值也如同植物生態一般的意識,賦有分享的天性。雖然,人類本身無法像植物一樣的自行生產,但是卻具備豐富的想像力,能夠藉由天然元素在物質特性上的應用,加上了人類的加工,就屬於人類的生產,人類稱之為創造。創造必須

透過分享的過程才能使得價值實現,所以分享當然一定要有創造物才能執行,因此價值的意思就是自己的創造,藉由他人來認定有用性,彼此透過互相分享的行為來獲得有關人、事、物,等各種實際有用性的協助,並且能夠藉由價值的共享行為,產生出彼此一體與同類意識的安全感覺,這些要素結合成彼此協助的現象,也屬於意識性循環。人類在行為的認知上,為了能夠獲得他人創造的價值,自己也就必須創造價值,這樣的現象讓價值呈現出具有交換與流通的能力。價值交換必須基於在彼此認定的公平條件之下才會順利流通,在認定合理條件的意識中,使得不同的創造價值展現出不同的層次,在價值交換上也顯現出了不同的計算數量。價值層次的認知能夠辨識出價值交換的

數量,主動性認定價值在交換的數量稱為價格,價格的主動性定義了被動性價值的展現,價格因此在數量上與價值形成對立。而在個人有限的能力範圍內,僅能展現有限的價值,這意味著,價值不一定都能實現價格。但是,如果能透過不同的個人合作,同時生產同一種價值,那麼價值就會藉由不同的能力加持進行增值。價值在形成的基礎上需要透過分享才能實現,因此價值本身是屬於擁有者的資產。也因為價值是擁有者的資產,所以無論價值是否能透過多少人來協助增值,或是吸引多少人前來分享,增值或分享的過程都需要在層次上具備同類意識的價值交換環境,提供價值分享當中的共享環境又稱為平臺。而平臺能夠提供多少同類意識的容納量,也就確立了增值的能力與交

換的規模,匡列出價值層次的分享範圍形成市場。價值展現在平臺上與價格形成對立,自動分類出層次市場,這些要素超脫意識,在主動的狀態下自然的形成了另一個具有意志的供需循環。因此,需求循環在供給的創造中分享,使得需求各自分裂出更多不同的同類意識;各自供給循環在需求的刺激中成長,意志層次組成了不同意識的同類組織形式。這種現象讓價值分享行為擴大發展,在彼此價值分享的過程當中過濾出各自在價格數量上的利益,利益在現代已經簡化定型為金錢的型態,利益誘惑當然刺激了供給與需求的價值裡,支配權力的欲望,這種主動性的動力,推動了價值循環的商業形式,形成了有系統的商業循環,因此建構了商業化背景的人類社會。本研究透過古典哲

學的邏輯推理方法,進行價值認知與商業行為上的議題演繹。研究從原始意識開始「感覺真實」,再由對真實的感知進化到對真實的意識,以知識作為支持根據「判斷真實」可能呈現的面向,但是因為個人的知識有限,在判斷不受侷限的真實上變得極為困難,這使得研究過程難免會有許多欠缺妥善之處,在真實的認知上也容易受到知識的框架影響,導致真實處在偏執當中判斷,讓判斷的真實未必能夠符合真實,僅能在判斷當中力求真實。本研究探究構成人類社會環境形成的因果循環認為,人類是在價值的創造中分享得到回饋,並且從中發現利益與支配權力的慾望,使得價值藉由循環順勢發展出商業行為。主要發現得出以下結論。1. 價值是透過生產與創造形成的認知,

必須透過分享才能實現,價值一旦實現,自然形成循環。2. 價值藉由分享的過程中能產生彼此回饋,回饋就是分享者的利益。3. 價值形成需求時,創造即會形成供給;相反的,價值形成供給時,創造即會形成需求。4. 價值可以藉由不同的技能加工,形成價值增值。5. 價值與價格的認知差異在於主動性以及被動性。6. 價值在認知上會自動分類出價值的層次,並且會依照價值層次自動區分出同類意識。7. 價值形成利益時,利益會刺激供給與需求當中,內在的支配權力與欲望,形成主動性的推動力,自然地推動價值循環系統形成商業形式,因此建構了商業化循環的社會背景。8. 欲望是由內心向外發展的意志,想要實現價值的一種方式

或辦法。價值透過商業化活動的過程確定社會的「形式」,藉由各項多元價值「動力」的商業脈絡累積形成現代社會的樣貌。人類結合無數個體「元素」在價值上創造,將元素的多元性發揮出價值的潛能,價值潛能的創造則受到具備實現分享環境的吸引而運動,同類活動的同類意識趨向就是商業概念的普遍形式。商業形式具體結合了價值分享與實現活動的結構,是價值被限定在限定環境裡實現的活動。共同趨向的原因,是利益影響行為產生的變化,受欲望層次由內心向外刺激發展的「目的」出於自由意志。行為變化並不全然出於利益,但利益欲望卻操控了一切行為,這些因素改變了價值需求的價格化,驅使利益的欲望發酵,讓潛能的創造透過商業活動與市場來實現交易。簡

單的說,人類所有活動的環境,都是經由商業行為所發展衍生的,對於物質的利益來源,除了創造活動獲得之外,還有共享付出的途徑可以實現。本研究藉由問題探討的過程進行相對應的解釋,在問題的解答當中再提出下個問題。應用這種階段式探索的方式,逐步解釋人類特有的商業過程行為演化。從個人潛能創造出物質的價值識別開始,透過活動延伸到社會,在傳達價值認定意圖的過程,漸進實現商業活動的變化,這個議題清晰的陳述出形成社會組織的輪廓,以及價值在人類行為上,構成商業活動的主要關聯因素。

有多痛,就有多值得:痛苦的價值及其如何為我們帶來快樂

為了解決笛卡兒演繹法 的問題,作者PaulBloom 這樣論述:

耶魯大學最受歡迎心理學大師,線上開放課程突破50萬人次 本書顛覆你的認知――「痛並快樂」的體驗最迷人! 生命的意義就是在快樂和痛苦之間,尋找一個完美平衡的「甜蜜點」 誰說人性都是趨樂避苦? 當痛苦煎熬可以替快感滿足鋪路, 當享樂的欲望不敵追求意義的渴望, 痛苦真的就是你想要的! ---------------------------------------------- 看恐怖片情節越緊張精神越振奮?失戀歌曲越悲傷情緒越平靜? 運動重訓時肌肉越痠痛心裡越爽快?山路越險峻登山者越是著迷? 養兒育女催人老卻是甜蜜的負荷? 工作平穩覺得無聊,花光積蓄遊歷世界還被偷被搶生命才精彩有意義? 常言道

,追求快樂是人的本性,痛苦理所當然是我們想要避免的。但有時候不盡然如此。人類確實能夠從許多負面的經驗中得到快樂,合宜的痛苦可以為快感鋪路,還能轉移注意力降低焦慮,甚至讓我們超越自我,展現韌性。 我們的生活確實可以建立在痛苦上,原因在於人不只想要快樂,更想要做對的事情。痛苦和道德價值之間有強烈的連結,若一個正確的行動會帶來痛苦,這樣的行動會更有意義。想想那些人們自願承受的折磨和犧牲,如果這些事很容易又輕鬆,可能就沒那麼值得挑戰或經歷。 本書以探索人類的自虐傾向為出發點,透過心理學和動機多元論的視角,結合精彩的實驗觀察與經驗分析,闡釋這個令人費解的人性面向。作者歸納兩種不同類型的自願痛苦,提出「人

如何從負面經驗中得到快樂」的生動論述:為了追尋更大的愉悅而受苦;以及為了追尋生命意義而受苦。 作者主張,在快樂和痛苦之間,有一個完美平衡的「甜蜜點」,那種苦中帶樂的體驗讓人神往,還能促進人與人的連結、作為社群團結和愛的來源、反映心靈深處的感受。而理解痛苦,思考什麼能帶給我們愉悅和滿足,我們會更正確地認識自己,更能夠掌控自己的生活。 ☆挑戰你對美好生活的想像。絲絲入扣,條分縷析,保羅‧布倫為痛苦與快樂的關係做了迷人的論證,替毒性正能量注入令人振奮的解藥。 ――紐約時報暢銷作家亞當•格蘭特Adam Grant ☆保羅‧布倫總是可以顛覆你對於人性的假設。這一次他探究人的痛苦與快樂,提出永恆的大哉

問:生命的意義是什麼?別錯過這本博學又具說服力的書。 ――報暢銷作家蘇珊‧坎恩Susan Cain ☆一段引人發噱的思辨旅程,探究快樂最令人好奇的部分。書中有許多逗人的例證你會忍不住想要跟朋友分享,保羅‧布倫為人類這個物種最奇怪的愉悅形式提供了趣味和理論兼具的說明。這本書絕對可以打中你。 ――耶魯大學心理學教授羅莉‧桑托斯 Laurie Santos ☆保羅‧布倫對洞察人性的悖論別具天賦,提出深刻又充分的解釋。在這本引人入勝的書中他再展長才,這次主題是令人費解的自虐傾向。 ――哈佛大學心理學教授史迪芬‧平克Steven Pinker ☆獨創、有趣、鞭辟入裡。保羅‧布倫對於人為什麼有時候會尋求悲

傷、恐懼與痛苦的論述,讀來讓人興味盎然。拿起你的螢光筆,排開時間,因為一旦打開這本書,你就無法放下它。 ――哈佛大學心理學教授丹尼爾‧吉爾伯特Daniel Gilbert ☆優美的文筆和清晰的論證,讓人聯想到麥可•桑德爾和瑪莎•納思邦。對於辛苦和磨難如何帶來快樂論據確鑿。 ――柯克斯書評Kirkus Reviews ☆寫得跟說的一樣精彩,讓人想要一探究竟……好讀又好懂,回味無窮。 ――哈潑雜誌Harpers Magazine

身體的變異形態之藝術創作研究

為了解決笛卡兒演繹法 的問題,作者蔡鯉鍵 這樣論述:

本研究主要探討解析當代藝術中以身體為媒介,具有「變異形態」的身體構成,文中涉及「身體」相關的現象學、怪誕、鏡像等研究觀點與思辨架構,透過案例的引證,審視當代藝術中使用「身體的變異形態」之影像構成與視覺語彙的脈絡和表現,剖析潛在的思想邏輯和隱喻意涵。藉由研究探索和實踐分析,審視藝術作品視覺語境所涵蓋的諸多層面,開展文本意義和闡釋的衍生與關係。本論文共有七個章節:第一章「緒論」,概述研究動機目的與範圍架構;第二章「當代藝術中的身體意象」,探究身體意象於社會文化、流行消費、空間科技以及變異形態的發展脈絡和表現形式;第三章「身體意象概念的探究」從現象身體觀、其他身體論述及怪誕意識的探索,延展闡釋「身

體的變異」之性質與涵義;第四章「鏡像符徵及相關論述」研究自我形成與他人的「主體間性」等相互關聯,呼應第三章的身體論述,表述使用鏡像的觀點與形式;第五章「變異形態身體-作品創作理念與形式分析」,簡述筆者創作理念,從圖像抽象化構成分析推理變異形態身體作品的邏輯規律性;第六章「變異形態的身體詮釋-作品解析與說明」主要分析與解說筆者的作品與創作;第七章「結論」,總結以身體的變異形態作為媒介與議題的創作,思考省察其視覺意義與研究觀點。 本研究透過文本的研究和具體的創作實踐,以「身體的變異形態」作為筆者藝術創作的主軸和特質,藉由筆者身體思想的詮釋和轉譯,梳理筆者創作中使用「身體的變異」之視覺轉化所反

映的時代性關聯。此外透過圖像構成邏輯規律的分析對於變異形態研究的增補,企圖於身體的變異形態之藝術中探尋新的表現視角和創作維度。關鍵字:身體的變異形態、現象身體、怪誕、鏡像

笛卡兒演繹法的網路口碑排行榜

-

#1.勒內·笛卡兒

笛卡兒 的宗教信仰在學術圈中一直被嚴格地爭論著。他聲稱是虔誠的羅馬天主教(天主教)徒,以及「沉思」的目的是為了維護基督教信仰。但是在他自己的時代 ... 於 zh.wikipedia.org -

#2.勒內·笛卡爾

他在古代演繹方法的基礎上創立了一種以數學為基礎的演繹法:以唯理論為根據,從自明的直觀公理出發,運用數學的邏輯演繹,推出結論。這種方法和培根所提倡的實驗歸納法 ... 於 factpedia.org -

#3.笛卡兒 - siement.com

法人笛卡兒,有著作方法論西元1637 年,是演繹法的代表學者,強調親自思考、觀察的重要性,名言為「我思故我在」 ,似古希臘的笛卡兒René Descartes, ... 於 govimiq.siement.com -

#4.教育史 - 第 339 頁 - Google 圖書結果

... 法與笛卡兒( Descartes )演繹法的貢獻。 339 ( The French Academy of Science ) ;一七 科學發展的持續進行,也得力於一些科學研究團體的成立。著名的歐美科學研究團體 ... 於 books.google.com.tw -

#5.推薦:理性與感性兼備的數學發展史

法的環境中,調理烹製他們的「新知識」。「這種氣氛包含了火爆的脾氣、紊. 亂不安 ... 對於笛卡兒的好辯,費馬採取低姿態,笛卡兒宣稱費馬的方法不是嚴格. 推導的結果 ... 於 ghresource.k12ea.gov.tw -

#6.法國人如何思考? - Google 圖書結果

... 演繹法使用過度會與經驗得出的知識產生距離,自律到了極端將低估集體道德的優點,勇氣跨越了界線以後就會「沉溺在優越感裡」。111社會學家涂爾幹(Émile Durkheim)描述笛卡兒 ... 於 books.google.com.tw -

#7.歸納法與演繹法

演繹法 是笛卡兒提出的,先根據一個道理,再舉例證明 例:知道"是人都會死",而我是人,我媽也是人,所以我將來會死,我媽將來也會死。 故本題改成,小 ... 於 houeducation.blogspot.com -

#8.周晓亮:直觉与演绎:笛卡尔的方法论选择及其困境

摘要:受数学方法的影响,笛卡尔将直觉和演绎当作获得科学知识的根本方法,并进而用普遍怀疑对之进行修正和补充。但在面对“心身结合”这个更深刻的形而上学 ... 於 www.aisixiang.com -

#9.笛卡兒的直觀/懷疑式閱讀術~世界名人閱讀術十五

笛卡兒 認為,透過人類理性的直觀作用,可以發現無法動搖的必然絕對「根本原理」,然後據此推展演繹出一系列統一的知識體系。 ... 笛卡兒認為,分析或分解法 ... 於 zen1976.com -

#10.第4讲笛卡尔与演绎法

第四,辩证的归纳和演绎也不是确认真理的最终方法。 勒奈· 笛卡尔(1596-1650)是法国17世纪著 名的哲学家和科学家,现代理性 ... 於 wenku.baidu.com -

#11.知識論(二)── 近世思潮 - 第 2 卷 - 第 156 頁 - Google 圖書結果

關永中. 156 2.關於理想的哲學思維方法笛卡兒認為是演譯法,近似幾何;胡塞爾則認為 ... 演繹法,就能引申出一套體系,而演繹方式有如幾何般,從一個出發點上把論點按部就班地 ... 於 books.google.com.tw -

#12.培根要放好,豬腳的兒子會演戲 - It's rain

最近歷史教到了啓蒙運動對吧!! 笛卡兒《演繹法》、培根《歸納法》會不會搞混呢? 偷偷傳授你們我的口訣唷~~ 培根要放好→放好=歸納豬腳的兒子會 ... 於 rainasap.pixnet.net -

#13.從亞里斯多德到笛卡爾:建立科學的科學如何建立的?

這是人類第一本專門研究理性思維方法——三段式演繹法的書。這本書為形式邏輯奠定了基礎,對這門科學的發展具有深遠的影響,在科學史上占有開天闢地的地位, ... 於 kknews.cc -

#14.哲學諮商師茱兒的米菇事務所- 有人建議我 ...

... 演繹法與歸納法,結果估狗到:「演繹法由法國笛卡兒提出,歸納法由英國培根提出,」😱 老天!那前面的哲學家真的都是死了不算數,最早提出的是早了兩千多年的亞理斯多 ... 於 m.facebook.com -

#15.哲學超圖解: 世界72哲人x古今210個哲思,看圖就懂,面對人生不迷惘![三版]

... 笛卡兒《方法導論》將一般性的法則或原理,套用到個別的事實上笛卡兒等人對立詞相關概念歸納法(P.104) Deduction 歐陸理性主義( P ... 笛卡兒等人備註. レ096 演繹法 演繹法. 於 books.google.com.tw -

#16.笛卡兒﹝Descartes, Rene du Perron, 1596-1650﹞

他認為數學是其他一切科學之理想與模型,. 提出了以數學為基礎,以演繹法為核心的方法論及認識論,成為西方近代哲學創始人之一,對後世的哲. 學、數學及自然科學起了巨大 ... 於 www.cchpwss.edu.hk -

#17.文藝復興時代(十八) 文藝復興運動的巔峰(一) 培根/ 笛卡兒

演繹法 通常是數理推演,在這點上培根低估了數學在科學研究中的重要性。 馬克思曾說:「科學是實驗的科學,科學的方法就在於用理性的方法去整理感性材料,歸納、分析、 ... 於 davidwang-12546.medium.com -

#18.笛卡兒坐標系維基百科

... 笛卡兒,有著作方法論西元1637 年,是演繹法的代表學者,強調親自思考、觀察的重要性,名言為「我思故我在」 ,似古希臘的11 feb 3月31日— 法国哲学家 ... 於 ix0.43er6.xyz -

#19.57.法國哲學家笛卡爾(R. Descartes) 提出「我思故我在」的主張

笛卡兒 ---演繹法(敵意.....看完整詳解 · 檢舉 · 查看全部6則討論. 4F. Truman Lin 高三下(2011/01/16) 笛卡爾是理性主義,洛克和培根是經驗主義. 檢舉. 5F. Chung Kung Ch ... 於 yamol.tw -

#20.辭典檢視[笛卡爾: ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦˇ] - 教育部重編國語辭典修訂本

... ,與培根同為近代哲學之父。學說特重理性,演繹法,主張二元論。發明解析幾何學,首創坐標式。著有《方法導論》、《沉思錄》、《哲學原理》等。也譯作「笛卡兒」。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#21.笛卡兒的我思哲學觀與荀子解蔽篇的 ...

笛卡兒 理解所謂哲學,乃是通. 過“自然之光”的理性思維活動中所得到的絕對精確的思想主體,並從而演繹而. 來者之研究。這個絕對思想主體,就是靈魂中的“自我”。笛卡兒用“ ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#22.四、研究教育哲學的途徑(一)以哲學理論與教育有密切關係的 ...

五、教育哲學的研究方法. (一)演繹法:為傳統理性主義慣用的方法,如三段論式(大 ... (二)代表人物:柏拉圖、亞里斯多德、笛卡兒。 (三)教育理論:官能心理學派之 ... 於 347.com.tw -

#23.笛卡兒有哪些成就?

笛卡兒 的方法論對於後來物理學的發展有重要的影響。他在古代演繹方法的基礎上創立了一種以數學為基礎的演繹法:以唯理論為根據,從自明的直觀公理 ... 於 read01.com -

#24.第七章推理Reason

後來,法國哲學家笛卡兒使人們認識到推理能導致無窮的謬誤。他的金科玉律. 是 ... 由於演繹法是將一般原理推廣應用於其它事例,就不可能導出新的概括,因而. 也不可能在 ... 於 juang.bst.ntu.edu.tw -

#25.拿破崙vs. 笛卡兒──誰才是情書大師?

第二位浪漫的法國男人,我要談的是笛卡兒。就是那位說出「我思故我在」的名言,提出了演繹法的法國哲學家暨數學家。 我的數學老師曾經說了一個有關笛卡兒 ... 於 storystudio.tw -

#26.科學革命

歸納法. [. 培根就是熱量. ] 2. 笛卡兒. (. 法國人. )- 演繹法. [. 我. (. 低咖. ) 思,故我. (. 低咖. ) 在. ] [知識就是力量]. 培根﹙Francis Bacon﹐1561–1626﹚. 弗蘭 ... 於 ischool-2.shinmin.tc.edu.tw -

#27.笛卡爾用演繹法證明生命是什麼,上帝到底是誰?(哲學第7期)

笛卡爾認為,這個世界唯一能夠絕對證明的,就是你在思考,也就是著名的:我思故我在。無論是缸中之腦(缸中之腦是指其實這個世界不存在,你只是被邪惡 ... 於 kknews.cc -

#28.反省史學: 兼論西洋後現代文化 - 第 172 頁 - Google 圖書結果

... 演繹的「三段論法」指出人智的謬誤,笛卡兒的提則將其擴張到所有的知識境域內。像培根一樣,笛卡兒主張追尋真理的第一步,在清除所有的成見對一切皆須持懷疑態度。當懷疑 ... 於 books.google.com.tw -

#29.45句話說清楚笛卡兒的哲學體系:如何證明我存在和世界存在

第五節:證明真理規則「任何由清楚分明的演繹推理得出的命題都是真的」在任何時候都不可疑。(《第四沉思》). (21):上帝,作為一個至上完美的事物,是 ... 於 www.hk01.com -

#30.怎麼做本土心理研究?

... 法. • 笛卡兒(Descartes,1596-1650)的否定排除法及數學邏輯演繹法. • 寇恩(Cohen,1880-1947;Nagel, 1901-1985). 的直接假設-預測驗證法. • 社威 ... 於 www.indigpsych.org -

#31.成功學的基礎:笛卡爾方法論四原則,越簡單的東西越重要

我思故我在| 笛卡爾. 笛卡爾的方法論對於後來物理學的發展有重要的影響他在古代演繹方法的基礎上創立了一種以數學爲基礎的演繹法:以唯理論爲根據,從 ... 於 ppfocus.com -

#32.學習笛卡兒接受、甚至擁抱無所知的「蘇格拉底式態度」

... 演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。 09. Photo Credit:桃園市政府 桃園展區「客家無限之詩」。 10. Photo Credit:桃園市政府 新竹縣展區「信念匯聚之地 ... 於 www.thenewslens.com -

#33.心形線都市傳說?法律系畢業的數學家,率性貴公子笛卡兒!

【數感】 笛卡兒 │為公主獻出心臟,心形線都市傳說?法律系畢業的數學家,率性貴公子 笛卡兒 ! : 「我思故我在」這句名言,出自於法國哲學家 笛卡兒 ,他同時也是一位物理 ... 於 www.junyiacademy.org -

#34.大考經驗分享(二) - 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊

歸納法跟演繹法分別為培根和笛卡兒兩位所提倡,他們既是科學家,也是哲學家。本來,這兩個方法是驗證理論的工具,各自有一定的假設與程序,並非三兩句 ... 於 www.ptt.cc -

#35.你笛卡兒系的?跟著笛卡兒看人生的哲學智慧 - Google 圖書結果

... 演繹法」。在笛卡兒看來,「直觀和演繹」(或者叫做「理性演繹法」)是我們得到任何關於事物的確切知識的唯一方法。笛卡兒說:「如果我們的方法正確地揭示了應該怎樣運用 ... 於 books.google.com.tw -

#36.首頁| 國家兩廳院

... 卡尼、陳毓襄與TSO. 19:30- National Concert Hall · 【情批】鄭琪樺演繹當代臺語 ... 笛新視界. 14:30- Recital Hall · 2023中國信託新舞臺藝術節:杜達・派耶瓦劇團 ... 於 npac-ntch.org -

#37.笛卡兒談談方法

精通英、法、德等多種語言,致力於翻譯工作五十多年。王太慶早期是研究笛卡兒,一九四八年便翻譯了笛卡兒《談談方法》法文原著。後來他參與翻譯、統稿和編輯各種西方 ... 於 philomedium.com -

#38.我思故我在”,笛卡爾爲何被譽爲近代哲學之父? - YouTube

... 演繹法 。 演繹法 又稱爲演繹推理,它和歸納法相反,它是一種從普遍推導到特殊的方法。時至今日, 演繹法 和歸納法互爲補充,仍然是我們認識客觀世界的重要 ... 於 www.youtube.com -

#39.別急著下結論:善用演繹法、歸納法(新書、二手書、電子書)

... 笛卡兒 14. CHAPTER 1 理性思考的基礎基本思考模式「理由-所以→結論」 16 從多個理由推導出結論 18 活用理論模組 20 理論模組的組合 22 以3種模組來建構理論 24 檢驗 ... 於 www.taaze.tw -

#40.數學科| 笛卡兒

1621年,笛卡兒脫離軍隊返法,但適逢內亂,於是遊歷於丹麥、德國、意大利等地 ... 他認為數學是其他一切科學之理想與模型,提出了以數學為基礎,以演繹法為核心的方法論 ... 於 www.ptgsh.ptc.edu.tw -

#41.就是這四條簡單的“方法論”,打開了人類理智的大門

這本書是笛卡兒在1637年出版的著名哲學論著,它對西方人的思維方式,思想 ... 笛卡爾質疑了“歸納法”,而他自己所使用的方法是“演繹法”,也就是將一切 ... 於 www.9900.com.tw -

#42.笛卡兒:勒內

笛卡爾還企圖證明無限實體,即上帝的存在。他認為上帝是有限實體的創造者和終極的原因。笛卡兒的認識論基本上是唯心主義的。他主張唯理論,把幾何學的推理方法和演繹法 ... 於 www.jendow.com.tw -

#43.笛卡兒與康德對主體問題之比較研究

1.3 理性演繹法笛卡兒也強調方法的重要性。但是與培根重視經驗歸納法相反,笛卡兒將理性演繹法作為獲取真理性知識的唯一途徑。 理性演繹法是從一些不證自明的公理出發 ... 於 www.academia.edu -

#44.東吳大學- 全無預設的哲學?

胡塞爾. 繼承笛卡兒的傳統,追求絕對可靠的開端和基點,再以嚴格的方. 法建立系統;黑格爾 ... 笛卡兒認為「我思故我在」之能成為哲學的起點,因為它完全「清楚. 和明晰」,沒有 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#45.笛卡兒: 我思故我在- 文化藝術

他在古代演繹方法的基礎上創立了一種以數學為基礎的演繹法:以唯理論為根據,從自明的直觀公理出發,運用數學的邏輯演繹,推出結論。這種方法和培根所提倡 ... 於 www.rfi.fr -

#46.生平介紹

三、笛卡兒的兩種方法—探究法與懷疑法—. 先解決認知的問題,才探討存有 ... 他對科學方. 法上使用的數學和演繹法採取不信任態度。培根只是在他. 提倡的 ... 於 ocw.lib.ntnu.edu.tw -

#47.授課計劃5265知識理念的演變:從先蘇到笛卡兒

這是一項決定性的改變,因為這個觀點導致從個別事象中研究事物的原理,並形成經驗主義的傳統。亞里士多德對方法的研究也是前無古人的,他不但提出演繹法,也提出歸納法作為 ... 於 teacher.thu.edu.tw -

#48.笛卡儿的数学演绎法

笛卡儿 就是这样深信,从不可怀疑的和确定的原理出发用类似数学的方法进行论证,就可以把自然界的一切显著特征演绎出来。在这四条原则的基础上,笛卡儿建立 ... 於 www.guayunfan.com -

#49.空中哲學講座- 天主教真理電台

這一點充份發揮了笛卡兒「我思故我在」的成果。柏克萊是主觀的觀念論者,他又宣稱 ... 其實,演繹法和歸納法都有矛盾,都有利弊。 霍布斯不只關懷方法論,更注重社會 ... 於 www.tianzhu.org -

#50.笛卡兒

法人笛卡兒,有著作《方法論》(西元1637 年),是演繹法的代表學者,強調親自思考、觀察的重要性,名言為「我思故我在」(I think therefore I am), ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#51.談談方法

書名:談談方法,原文名稱:Discours de la méthode,語言:繁體中文,ISBN:9789571197029,頁數:144,出版社:五南,作者:笛卡兒,譯者:彭基相, ... 於 www.books.com.tw -

#52.無罣於懷疑:笛卡兒及其哲學道德觀(上) - 燃燈者

在這大環境上,Grotius 的自然法和國際法理論大行其道,影響深遠。這點前文已有論 ... 以少量的概念定義和公理,演繹出過百條的定理命題或者推論結果(Corollary)。其 ... 於 truthseeker922.wordpress.com -

#53.笛卡兒

進行各種實驗和完整的資料蒐集,藉由分析建立通則。 演繹法. 笛卡兒提倡,於著作《方法論》中強調:. 於 blog.sssh.tp.edu.tw -

#54.演繹法

所謂演繹法或稱演繹推理(Deductive reasoning)是指人們以一定的反映客觀規律的理論認識為依據,從服從該認識的已知部分推知事物的未知部分思維方法。 於 wiki.mbalib.com -

#55.笛卡尔

但笛卡尔强调,他的演绎法不同于经院哲学所滥用的演绎三段论,而是综合了逻辑学、几何学和代数这三门科学的优点的新方法。他试图用精确的数学语言取代亚里 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#56.國三上歷史康軒版第6課理性思維的開展課本

... 法」;笛卡兒「演繹法」 3.十七世紀被譽為「天才的世紀」. 笛卡兒. 1.提出「演繹法」 2.「我思故我在」. 培根. 1.提出「歸納法」 2.「知識就是力量」. 科學革命的成就. 於 quizlet.com -

#57.科學哲學的興起與建立

科學哲學的第一階段,亦即古典科學哲學時期,此時有哥白尼革. 命,以「日心說」對抗傳統教會的「地心說」,有培根的經驗論(歸納. 法)與笛卡兒的理性論(演繹法)的「雙雄 ... 於 www.ss.ncu.edu.tw -

#58.西方文明的文化基因 - Google 圖書結果

梁鶴年 Hok-Lin Leung. 笛卡兒對牛頓有極大的影響,尤其是笛卡兒推理的邏輯演繹法。笛卡兒本人並未用數學去尋找真理,但他把數學定位為唯一必然、精確和穩定的知識,使數學 ... 於 books.google.com.tw -

#59.笛卡兒的懷疑: 你所認知的對與錯是客觀的嗎? 對萬物抱持不 ...

曾發表〈感知、理解、深悟—談談閱讀教學中的體會〉、〈古詩詞教學中的「入境」法〉 ... 在「普遍懷疑」的基礎上,笛卡兒進一步敘述了「直觀與演繹」、「分析與綜合」以及 ... 於 www.eslite.com -

#61.笛卡兒與培根|《十六歲的哲學課》

... 笛卡兒也把同樣的方法用在哲學上。他用這個方法,證明出上帝是存在的。這種「經由理性的推理,從普遍原理中導出真理」的推論法,被稱為「演繹法」。 笛卡 ... 於 life.tw