笛卡兒 感官 論證的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 笛卡兒的懷疑:你所認知的對與錯是客觀的嗎?對萬物抱持不確定,質疑是為了得到更明確的真理 和RenéDescartes的 沉思錄.我思故我在:「近代哲學之父」笛卡兒第一哲學代表作(名家全譯本│經典重版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《哲學家如何看待神》:笛卡兒如何證明上帝存在? - 第1 頁也說明:笛卡兒 相信,上帝的觀念還以另一種方式證明上帝存在。更精確地說,從我們擁有上帝的觀念這個事實,可證明祂存在。

這兩本書分別來自崧燁文化 和野人所出版 。

國立中正大學 哲學研究所 蔡行健所指導 柯文基的 數位世界的形上學與邏輯 (2011),提出笛卡兒 感官 論證關鍵因素是什麼,來自於網際空間、虛擬性、實在。

而第二篇論文中國文化大學 勞工研究所 彭百崇所指導 陳立儀的 勞動關係與勞動意識--以台灣勞動三法修法歷程為例 (2002),提出因為有 勞動關係、勞動意識的重點而找出了 笛卡兒 感官 論證的解答。

最後網站理性的直观与形而上学的可能性則補充:从这个意. 义上说,笛卡儿是柏拉图主义在近代的真正的复活. 者。笛卡儿也是借助于思维试图清除充斥于心灵中. 的感官知觉的,不过,笛卡儿比柏拉图更彻底, ...

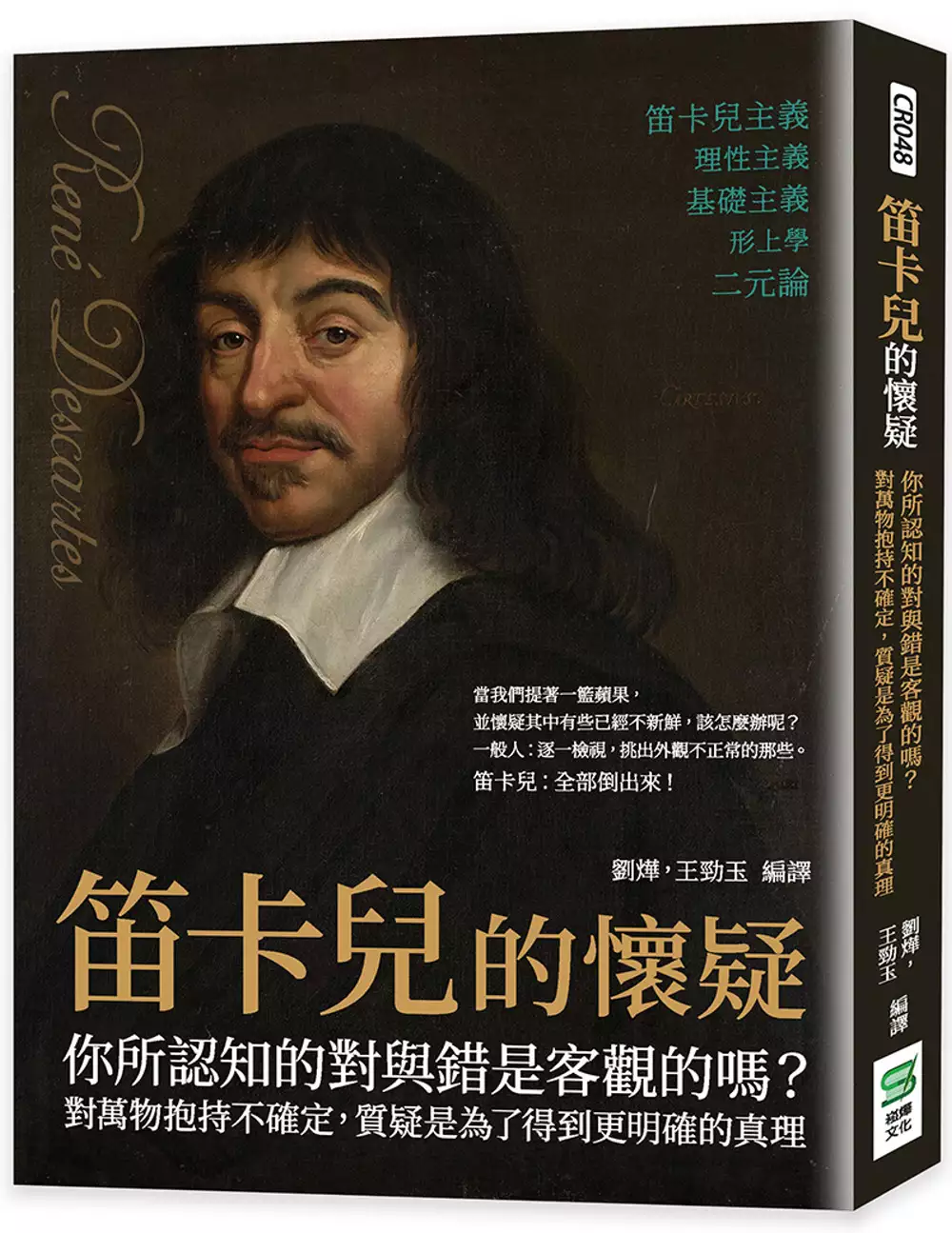

笛卡兒的懷疑:你所認知的對與錯是客觀的嗎?對萬物抱持不確定,質疑是為了得到更明確的真理

為了解決笛卡兒 感官 論證 的問題,作者 這樣論述:

「我思故我在,我在故我思。」 Je pense, donc je suis. ——西方近代哲學之父勒內.笛卡兒 笛卡兒主義×理性主義×基礎主義×形上學×二元論 當我們提著一籃蘋果,並懷疑其中有些已經不新鮮,該怎麼辦呢? 一般人:逐一檢視,挑出外觀不正常的那些。 笛卡兒:全部倒出來! 【方法論】 笛卡兒說:「方法論這樣一門科學應當包含人類理性的基礎知識,它的範圍應當擴展到在每一個學科中引出正確的結論,它是比人類力量已經賦予給我們的其他任何工具更有力的知識工具,它是其他一切知識工具的源泉。」 .直觀 「絕不把任何我沒有明確認清其為真的東西當作真的加以

接受,也就是說小心避免倉促的判斷和偏見,只把那些十分清楚明白的事物呈現在我的心智之前,把我根本無法懷疑的東西放進我的判斷之中。」 .分析 「把我所考察的每一個難題,都盡可能地分成細小的部分,直到可以而且適於加以圓滿地解決的程度為止。」 .綜合 「按照次序引導我的思想,以便從最簡單、最容易認識的對象開始,一點一點逐步上升到對複雜的對象的認識。即使是那些彼此之間並沒有自然的先後次序的對象,我也給它們設定一個次序。」 .列舉和歸納 「把一切情形盡量完全地列舉出來,盡量普遍地加以審視,使我確信毫無遺漏。」 【我思,故我在】 笛卡兒說:「我可以懷疑我的身體是否存在

,我可以懷疑我所在的世界是否存在,我可以懷疑我所在的底線是否存在——甚至,我可以懷疑上帝是否真的存在,但是我唯獨不能懷疑的就是我自己的存在,否則我的懷疑將沒有任何意義。」 能作為第一原則、第一真理的東西,應該是最先被認識的東西,應該是最確實的東西,同時又應該是整個認識過程的起點。其特點是: 1.第一真理應該是最為確實無可懷疑的東西。 2.在作為第一真理或者第一原則的東西的基礎上,我們可以推論出很多其他事物的知識。 3.任何其他事物都應該把第一原則和第一真理當作自己的靠山,反之,作為第一原則和第一真理的東西是沒有任何依賴的,它絕對自己成就自己。 【天賦觀念論】 笛卡

兒說:「一般而論,觀念一語是指一切被思考之物,因為它們在悟性中只有一種客觀存在。」 先有「糖」還是先有「甜」? →我們一見到「糖」就會產生「甜」的觀念,但這並不是因為我們以前吃過「糖」,而是因為在我們心中有「甜」的觀念,當我們的感官一見到「糖」的時候,就為已經存在於我們心中的「甜」的觀念提供一個機會(甜的觀念是天生的,是上帝賦予的),讓它出現在我們思想裡,成為我們的觀念。 本書特色 笛卡兒是法國著名的數學家、哲學家、物理學家和生理學家,同時也因為其突出的成就被世人稱為「近代科學的始祖」。本書中將對笛卡兒的哲學研究進行簡單的介紹,主要內容包括:方法論、我思,故我在、天賦觀念論、

上帝、靈魂與肉體的關係等等。

數位世界的形上學與邏輯

為了解決笛卡兒 感官 論證 的問題,作者柯文基 這樣論述:

本論文旨在探究數位世界的形上學與邏輯。我們常說網路世界是虛擬不真實的。說到虛擬,我們往往把它跟不真實連結在一起,然而虛擬的東西真是不真實的嗎?如果虛擬的東西並非不真實,那麼它是什麼?本文首先會先從網際空間(cyberspace)談起,並試圖從空間的本質去談論網際空間,並論證物理空間的概念同樣適用於虛擬的網際物件。如果物理空間的概念同樣適用於虛擬的網際物件,那麼存在於網路空間當中的虛擬事物能否被我們當作如存在於物理空間的一般的實際事物一般存在?為了釐清此一問題,本文試圖整理自柏拉圖以來哲學家們對於本體論的爭論:一、柏拉圖的理型說認為事物的真實樣貌是它的理型,而我們所處的這個可變世界的萬事萬物不

過是理型世界的投射,譬如說我們畫一個圓,而這可變世界裡面的圓是以理型世界裡的圓為範本所描繪出來的,可變世界裡圓不可能比理型世界的圓還要圓,可變世界的圓可能會有瑕疵,但理型世界的圓必定完美無缺。因此柏拉圖認為只有理型世界裡的事物才是真實的,任何可變世界裡的事物不過是理型世界的膺品。亞里斯多德則專注於研究事物的性質並提出實體的概念,實體指的是不須依賴它物而能夠自己獨立存在之物。亞里斯多德認為我們唯有透過對實體的徹底理解才能真正認識一個事物。透過柏拉圖與亞里斯多德的思想,我試圖說明我所要探討的數位的虛擬物的真實性是何種意義。二、自笛卡爾提出惡魔論證以來,哲學經歷了一場知識論轉向,而為了迴避惡魔論證,

許多哲學家紛紛投入唯心論與現象論的懷抱。這些人多保持我們所能認識的對象是我們的感官與料,與獨立於我們存在的外在世界毫無關係。其中更有強如柏克萊的哲學家宣稱存在即是被感知,只有能被我們感知到的事物才存在。儘管如果這些人的形上學立場是正確的,我們即可宣稱虛擬事物與真實事物在形上學的位置上是沒有差別的,但我並不能同意唯心論的觀點,我主張即使面對懷疑論的威脅,數位的虛擬事物仍然是存在的。三、二十世紀英美的哲學家在弗列格、羅素、維根斯坦後進行了一場語言學的轉向,當代的英美哲學家多採用語言分析來處理形上學問題。蒯因使用羅素的描述詞理論解消了虛構人物的本體論問題,並將本體論承諾由名詞的指涉轉移到存在量詞的約

束變元上;戴維森從論證語言的不可翻譯性的失敗得到概念相對主義的不可能。這些當代的大哲學家的形上學立場能否處理虛擬事物,而虛擬事物的出現又是否能撼動這些哲學家的立場,這是一項我要討論的有趣的議題。最後一個部分,本文會介紹一階邏輯的系統以及一些用來作空間推論的空間邏輯,並試圖針對數位的虛擬物件與物理物件在空間表現上的差異考慮這些空間邏輯能不能適用於虛擬物件。如果我們能對虛擬人物給出本體論上的承諾,那麼我們不該再認為虛擬的事物是虛幻不實的,我們應該正視它們的存在此一事實,並修正對它們的態度,找出它們的邏輯。而對這些事物的態度會影響到對於數位科技發展應用的倫理學議題甚至其他學科的發展。筆者希望本文作出

的結論能為新的發展提供一個形上學與邏輯的想法。

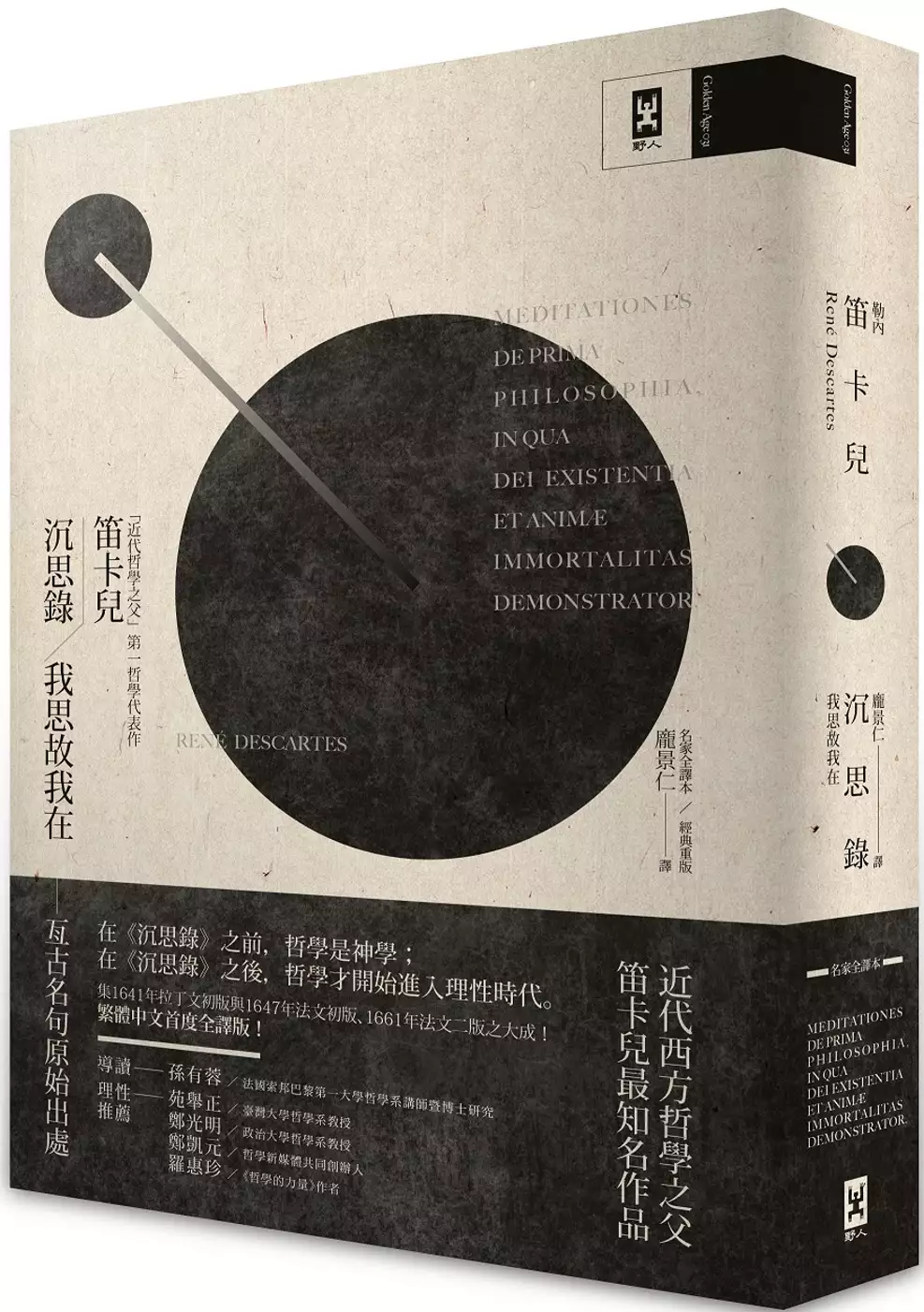

沉思錄.我思故我在:「近代哲學之父」笛卡兒第一哲學代表作(名家全譯本│經典重版)

為了解決笛卡兒 感官 論證 的問題,作者RenéDescartes 這樣論述:

▍在《沉思錄》之前,哲學是神學。在《沉思錄》之後,哲學開始進入理性時代。▍ ▍目前台灣最完整譯本!集1641年拉丁文初版與1647年法文初版、1661年法文二版之大成!▍ 「近代西方哲學之父」笛卡兒最知名作品 「我思故我在」亙古名句原始出處 六個沉思,六組反駁、六篇答辯 為「理性主義」時代奠基 「我要假定有一個妖怪……這個妖怪的狡詐和欺騙手段不亞於他本領的強大,他用盡了他的機智來騙我。我要認為天空、空氣、土地、顏色、形狀、聲音以及我們看到的一切外界事物都是他用來騙取我輕信的假象和騙局。」──第一個沉思:論可以引起懷疑的事物 如何判斷「存在」是「絕對真實」的?這是許多哲學

家畢生難解的習題。 笛卡兒作為「理性主義」代表人物,首先以「應該要懷疑一切」的想法辯證提出「我思故我在」作為首要原則,從此,近代哲學揭開了序幕。 以「我思故我在」為出發點,笛卡兒力圖使心靈脫離感官,通過純粹的理性獲得確定的知識,建立「心物二元論」這個直到今天都具有代表性與影響力的論點,並以此鋪展,探討上帝的存在、真理與錯誤、靈魂與肉體的區別……等問題。笛卡兒後來將這些內容整理為六篇「沉思」,並寄給當代著名哲學家、神學家與邏輯學家,透過對方的回覆,進行了各種「反駁」與「答辯」。 本書作為繁體中文界唯一全譯本,完整收錄笛卡兒與歐洲知識分子辯論過程,這些內容幾可說是近代歐洲史

上第一次完整且公開的哲學論戰,我們不僅可以從中窺見大師們激烈的思想交鋒,也見證了理性主義時代的到來。 黑格爾:「(笛卡兒是)近代哲學真正創始人。」 重要事件 1641年,笛卡兒以拉丁文出版本書 1647年出版法文初版 1661年出版法文二版 名人推薦 導讀:★孫有蓉|法國索邦巴黎第一大學哲學系講師暨博士研究 ★苑舉正|台大哲學系教授 ★鄭光明|政治大學哲學系教授 ★鄭凱元|哲學新媒體共同創辦人 ★羅惠珍|《哲學的力量》作者

勞動關係與勞動意識--以台灣勞動三法修法歷程為例

為了解決笛卡兒 感官 論證 的問題,作者陳立儀 這樣論述:

在此一重大轉折中,佔有關鍵重要地位的,是生產關係的質變。我們卻又發現,如果我們仍舊從資本主義對生產模式的理解出發,將不可避免地掉入一個陷阱:在勞動過程中的生產與消費,背後其實隱藏著其對剝削過程的合理化。勞動者本身卻也往往在此類經濟社會環境的訓練下,無法對勞動本身的存在價值作一自省,而甚至只是依附在產品的社會價值,導致不同工作性質的勞動者相互輕視,無法形成一個互信、互助的基礎。勞動意識的建立,於是始終在現今資本家主導的主流思潮下,被刻意地壓抑著 。 方向: 1. 經濟利益分配的前提預設在意識上把資本家與勞動者永遠地劃分為二個立場不同的集團,導致勞動的價值

只能從商品在經濟社會上的對價來決定。 2. 自由主義在經過馬克思主義的衝擊後,也開始重新思考那些許多原本在古典自由主義時代未曾正視過的問題。其中最重要的,是肯定國家在經濟問題中的地位,認為國家需負擔起分配的仲裁者。 3. 勞動者在資本主義上所處的劣勢肇因於勞動意識的不確定性。 4. 「非市場因素」。在這樣的前提下,勞動意識對經濟社會的效果是被刻意忽視的,故無法在對價的過程中,真實地反映勞動的價值。 5. 在修法的過程中,我們看到了各類團體諸如對「自由入會」等議題的看法,在前後時期產生了不同、甚至是完全相反的局面。

第二章 現代社會體系與勞動關係 以經濟學對於現實勞動相關議題的定義作為出發,釐清資本主義的基礎,論述各經濟學者於勞動研究上所設下種種前提的限制為何,這些必須設下的前提在邏輯推論上是否有效,以及這些前提的存在對於勞動問題的實質解決是否具有必要性,藉此我們才能在後續的探討中,確定如何處理前提的改變,也才能在回歸現實面時,不會因「去前提」而導致整個假說、模型的分崩瓦解。 第一節 資本主義的內在規律 一、資本主義的基礎 馬克思認為,資本主義特有的生產條件,可以推及至所有的經濟型態,而其基礎是為私有財產制

與交換經濟 。從此二基礎作出發,我們可以發現:當資本主義的經濟模式已成為社會經濟的根本模式時,確保私有財產不僅不是自私的,甚至追求私有財產的最大化將可促成社會財產的最大化,此一論點 ,也使我們在確保私有財產上,採取了更為積極的做法。這一點間接解釋了在資本主義中,為何所有的階級,比如資本家及勞動者,都不得不採取「對立」的態度,原因是,在原本資本主義的原先設計中,此種「對立」最後將可形成「均衡」,使社會財富進行平和的移轉 。 馬克思著,《資本論》第一卷第二篇第四章。 絕不能把使用價值看作資本家的直接目的。他的目的也不是取得一次利潤,而是謀取利潤的無休止的運動

。 二、資本主義的理性與抉擇 但既然是經由抉擇,亦即表示其結果有可能不是個體的最大利益。當我們將勞動者與資本家在對價的過程中用此觀點檢視,就可以輕易地發現:勞動者一旦被要求發揮最大效益,通常代表的是勞動價值的減損。由此可知,資本主義在勞動問題處理上的粗糙,或是說,資本主義巧妙的將勞動問題隱藏在「理性」抉擇的背後。 第二節 勞動力作為經濟市場的交換條件 處理勞動力作為經濟市場的交換條件,說明勞動力商品化所產生的種種問題。 一、勞動的商品化 我們最多只能說,勞動力在某一層面上與其

他生產要素相仿,可以用經濟交換的方式來獲得。當勞動市場的需求與供給達到「均衡」,就是對資本家與勞動者二方而言最適切的經濟交換,其他倘若有因為「抉擇」而產生的「犧牲」,都會被視為是理所當然,或是可接受的、必須接受的。 二、勞動力作為經濟市場的交換條件 勞動作為經濟市場的交換條件,其癥結如同前述:我們是在何種層面上使勞動成為商品,使勞動表現為經濟交換上的特質,視其與其他商品在經濟交換的特質相同,並依此進一步解釋為勞動可以包含在商品之內,將使勞動淪為交換價值的全部,資本家可以在勞動問題上站穩一個立場:我已依照勞動市場理性抉擇的結果,付出代價交換了等值的勞動。至

於其他在「抉擇」過程中對於勞動市場所發生的犧牲,似乎資本家已經沒有任何必須負擔的責任了。(頁21,圖一「勞動是商品的一種」與圖二「勞動具有商品的特質」勞動、土地、資本表現出的商品的經濟交換特質,只有在此三者共同交集的部分,因此資本家所付出的等值貨幣,充其量也只能擁有勞動作為經濟交換的甲部分。) 第三節 資本主義的經濟矛盾 第三節則對資本主義的經濟矛盾做探討,藉由對「利潤」的本質、產生方式、目的及追求利潤的結果,說明這些現實社會現象之所以循環發生而無法解決的原因。 一、利潤的本質 以生產活動作為資本主義的表現,不是財

貨在整個經濟循環的終點,唯有包含勞動力等財貨以利潤的方式「暫時」地脫離經濟循環,這種「暫時的擁有」,不僅是資本主義對人們最大的吸引力,也是資本主義的第一個矛盾,亦即所有的利潤都不是利潤。因為這些暫時脫離經濟循環的財貨,有朝一日仍必須再加以投入到經濟循環之中,如果這些財貨是無法再次投入的,其將喪失成為「利潤」的本質。換句話說,利潤並不是終點,我們追求利潤,其實是為了利潤隱含著能再次投入的潛力。 資本的目的並不是要去供應任何需求,而是要產生利潤 。 二、利潤的產生方式及其產生的目的 資本主義第二個矛盾:利潤與人類需要之間的矛盾。古代人類社

會的勞動生產是緣由於維持生活的需要,而現在的資本主義社會則是創造需要,且這種不斷擴大的需求,使現代資本主義必定得持續擴大生產,以維持利潤的累積規律。 三、追求利潤的結果 這種成本考量,使生產者必須依資本主義的「理性」,來抉擇如何降低成本,除此之外的一切,則被排除在考量之外。對於這種必須採取捨棄的立場,既是資本主義最被人評擊的地方,也是資本主義最無能處理的部分。這就是資本主義的第三個矛盾,亦即現行資本主義的經濟體制在面對抉擇時的困難處境。 第四節 政治做為資本主義的實現 第四節討論「政治作為資本主義的實現」,從馬克思

對社會階級流動的觀點以及資本主義與政治的關係,說明現實社會中的資本主義如何透過社會階級與生產制度對社會中的所有個體產生制約的力量。 一、社會階級的流動 「理性抉擇」的觀念已使社會中的每個個體不再安於自身所處的社會階級,而希望能有所突破,社會流動儼然產生。由於這種社會流動,同樣肇基於資本主義的「理性抉擇」,故資本主義在抉擇過程中必然產生的犧牲,也就同樣會在社會流動的過程中逐漸浮上檯面。 二、資本主義與政治的關係 人們還來不及在政治議題上表態,就被隨之而來的新議題所淹沒。這些,都是緣由於對利潤的追逐,不管它是經濟利潤或

是政治利潤。 小結 在這些討論的過程中,為了使各個模型、假說不至因前提的限制而侷限了現實問題的解決,我們將利用其他的模型、假說交互引證、批判,相互補遺,使「勞動關係」不會只是某些經濟學者眼中的「勞資關係」,使「勞動意識」不會只是某些政治學者眼中的「意識形態」,如此才能達到我們重新思考的目的,並作為後續章節的背景說明。 第三章 勞動關係與勞動意識之文獻研究 從西方思潮對人的價值觀起論,由笛卡兒說明人類意識之存在與主體「我」之存在,進而以康德的意識與道德關係,論證主體「我」的價值在於對道德善的堅持,再輔以馬克思論證勞動

作為人存在的基礎的觀點,推出勞動意識在學理上的論證發展過程,並證成「勞動意識」是先驗的、普遍的道德善,此與「工作意識」 在起源、目的、對象與作用力等種種方面完全不同,絕對不能混為一談。再者,對於「意識」此一命題,許多的實證主義者希望能以「量化」的方式加以處理,將其轉換成人們可定義、測度、甚或控制的自然條件,這種大費周章卻又徒勞無功的作為 只是使科學分析方法更無法解釋「意識」,進而只好將其擱置在一旁,在問題解決的過程中能不處理就不處理。其實,對於意識的探討,自然科學的分析方法並非鞭長莫及,只是我們不應再以「量化」作為衡量是否為「科學分析方法」的唯一準繩,換言之,如果「成為科學」是我們在學術研究中

所追尋的方向與原則,則自然科學的分析方法也僅只是「成為科學」的充要條件,而不是必要條件。如此,我們才能正視「勞動意識」的存在與積極作用,也唯有透過這樣的探究途徑,我們才能試著去詮釋或解決那些原本在自然科學分析方法中被刻意排除掉,但卻又是對問題解決具有影響的種種要素。在這樣逐步推導勞動意識的過程中,我們發現:現代自然科學及其方法論者所強調的原理、原則,能否成為理性而客觀的唯一判準,事實上在各學門之間仍有爭議。其問題在於自然科學的方法論對於命題設限的對象、範圍以及作用力,使其在追求的「客觀性」的過程中無法令其他的批判者信服。尤其對大多數持實證立場的研究者而言,為了達到量化的假說與模型所追求的「相關

性」,反而化約了現實問題的複雜性與多變面貌。當然,我們不可否認科學方法及其所衍生的各種技術,使人類在生活上獲致了相當程度的舒適與滿足;我們亦不能否認在追求科學分析方法的過程中,也同時彰顯了人之所以存在的價值。但是,當我們利用所謂的自然科學方法來進行對人文學科的分析時,卻使邏輯上「前提真,推論有效,其結果為真」的定律,招致了殘酷的挫敗,其原因在於:正確的推論過程,並不必然保證推論的結果就是真理。忽略或輕視研究前題所設下的限制,是大部份實證主義者 在回歸現實時最容易掉入的陷阱,而這正說明了為何許多在假說、模型在推論的過程中表現的完美無暇,一旦遇上實際運用時卻漏洞百出的窘境。 第

一節 勞動意識作為人類的基本意識 勞動意識的證成 一、人類意識的存在 笛卡兒這種以「懷疑」作為問題思考起點的方式,雖然在人類思想發展的演進上並非是第一人,但他可能也沒想到從懷疑而能證成人的存在價值。所謂「普遍懷疑」的原則,其目的是為了清除由傳統而來的所有偏見。換言之,懷疑一切的目的不是為了推翻所有的存在基礎,而是相反地,為了尋得一個絕無可疑的存在基點。這種方法論的懷疑主張「要追求真理,我們必須在一生中盡可能地把所有事物都來懷疑一次」。笛卡兒對於懷疑的觀點和以懷疑為目的、根本不下判斷的懷疑主義顯然是不同的,這在把天主教的教條奉為至高無上

的權威的時代,具有一定的進步意義。尤其是隨著後續討論的展開,我們將會發現:由於笛卡兒的目的在追求「新的哲學方法」,而這種承認人有「追求新的方法」的能力本身就是對人類存在價值的彰顯,其間接成為在後來的資本主義中,理性抉擇之所以可能的存在前提 。 直接意識作為我們存有的基礎,並不意味著我們的意識內容是不變的,也不意味著光是直接意識就足以構成我們知識的確然基礎及內容,因為意識作為我們存有的基礎,只要我們繼續存在,繼續思考,意識也會進一步反思自身,而表現為一種反思的意識(reflective consciousness)。或者我們還可以說:如果意識喪失了作為反思的力量,則意識就再也

不能是意識。這個關於反思意識的觀點,在後來對於資本主義的討論中,固然一方面說明了人類具有理性抉擇的能力;但也一方面,卻也在資本主義現實社會中被忽略了。 二、意識與道德 康德,其為說明自然科學的先驗 基礎,調和人與自然,心靈與物質之間的隔膜,而提出了人是外在世界的立法者的觀點。這一方面回應了笛卡兒的「我思,故我在」(甚而外物在),一方面則寓示了人作為道德行動的主體,其自由是來自於自律(autonomy)而非他律。 「純粹理性」(pure reason)是康德整個學說的重要概念之一 。所謂的「純粹理性」,指的是獨立於感官經驗之外,而具有普

遍必然作用的理性本身。 廣義的「理性」包含了實踐理性(practical reason)與純粹理性。二者皆是我們的意識能力之一。實踐理性具有先然性,這說明了康德對於道德實踐的真摯要求;理論理性是人所特有的認知能力,此種認知能力又可再分為感性、廣義的悟性與狹義的理性三種層次。康德的重要貢獻之一,在於他使那些原本在純粹理性中無法被人的概念能力、判斷能力與推理能力所肯定、而又無法以直觀來說明的那些超乎感官經驗的理念(諸如靈魂不朽、意志自由與上帝存在),終於能從人的實踐理性能力中得到肯認,使關於道德議題的討論能夠如同知識的議題般,獲致確然的先驗基礎。也由於如此,道德法則超越了人的感

知範圍、超越了時空的限制,而有了一個我們不需也不用以感官去證成的超然地位。換句話說,人除了有依純粹理性而來的認知活動外,還有另一種道德活動,是受「實踐理性」所主導的。承認這樣的觀點,也就承認了人在進行抉擇時,不會只單憑當下由感官經驗所得的判斷為之,而會同時自律地依循著道德法則的要求行事,以求取生命的一貫性(consistency),不致無所適從。在我們面對資本主義所謂的理性抉擇時,這是應該保有的認知。依此而論,則在討論資本主義的相關議題時,其所謂的理性,就應同時包含道德義務的實踐面向。 三、勞動意識 馬克思認為從康德對意識內容或理性的探討看來,意識最大且

唯一可取的作用,就在於說明己身的存在,但是對人們來說,存在的意義就只是他們實際的生活過程 。 馬克思與先前笛卡兒及康德的不同處,在於他更強調群體「我」的觀念。這其間隱含的關於人生存的前提為:人無法孤獨地、獨立地存在。人類的勞動必須在一定的群體關係中才能進行,而這種人類的群體關係,就是社會關係。值得注意的是,人不僅具有群體性,而且是只有在這個群體中,才能彰顯其為獨立的個體。如果有人可以獨立於社會之外而進行生產,這種生產將與動物的覓食無異,而不能稱之為勞動。人的「意識」是經由人類共同擁有的特殊謀生活動──「勞動」來實踐的 。這種具有實踐道德善的意義的勞動,其實就是勞動意識。

第二節 資本主義社會對勞動意識的扭曲 第二節討論資本主義社會對勞動意識的四大扭曲,分別為「對人存在本質的扭曲」、「對利潤誤用的扭曲」、「對勞動商品化的扭曲」以及「對勞動對象的扭曲」。筆者提出此四大扭曲,一方面作為對勞動意識反思的成果,另一方面希望藉由此四大扭曲的提出,作為對現實資本主義社會困境解決的嘗試方向。 第三節 勞動意識在資本主義社會的道德意義 承續著上述的論證過程,討論勞動意識在資本主義社會的道德意義,說明勞動者與資本家其實在人類社會中作為整體的一份子,本身即具有平等的立場以追求道德善的實踐。這種實踐並不只單

靠其自身或是政治力量就能達到,而是必須是全體共同的努力,如此才能在現實資本主義社會中找到成就個體的途徑。 一、亞當斯密對資本主義的原義 古典經濟學家的道德理論建基在承認每個人都是自私的;而這種自私性是經濟發展的動力;並且從最終的結果來看,這種「不道德」的動機與行為應該可以將社會轉變到了它的反面「道德」。而隨著資本主義的發展,尤其是在效益學說的出現後,認為個人的任何活動與決定,都是為了用較少的投入換來較多的產出,故效益的最大化是判斷某個行為或決定是否可行的條件。這樣的結果很明顯的已經將亞當斯密最終所期望的理想境界拋諸腦後,使勞動價值在道德善上的意義變成了不

可能。加之自由主義於政治上的發展,亞當斯密國富論中原本作為最後防線的君主制度被民主制度取代,資本家沒有了約束的力量,當然就像脫了韁的野馬,咨意地在追逐利潤的戰場上馳騁、殺戮 。 二、道德善作為勞動意識 前文所述及的圖二:「勞動力具有商品的特質」說明了只有在資本、土地與勞動三者共同交集的部分,才是資本家所付出等值的貨幣所能擁有勞動力作為經濟交換的部分。剩餘的部分,也就是勞動意識,才能作為我們成就「人」的道德本質,亦是資本家永遠無法從勞動者身上奪取的部分。有了這樣的基礎,勞動意識才能不只是勞動者的工作意識,亦才能作為與資本家對價的阿基米得支點。

第四節 勞動意識之於勞動關係 從社會階級的既成事實,說明道德善在此為何無法彰顯,而必須以勞動意識反思既在的社會階級,使馬克思觀點中所認為勞動者的革命本質得以重生。但是,筆者與馬克思在根本觀點所不同的,一是這次的革命主體,不是只有勞動者,還包含了資本家;二是革命的對象,不是資本主義,而是現實社會中那些阻礙實踐道德善的障礙。 一、市場經濟下的社會階級 馬克斯的階級理論僅從經濟面為基點來進行論述。在現實經濟活動上,有相同社會階級的個體並不一定會為了彼此同階級的利益而採取集體行動,蘊釀出脣齒相依的階級認同感。況且,在資本主義現實中,社

會各階級如果從馬克思單薄的物質標準,勞動者將被分化成只剩下社會中最低下完全是以大量肉體勞動工作的階級。但是,以筆者的觀點,其實資本主義社會的階級類別除了資本家、勞動階級外,經理、工程師或其他等介於二者之間、泛稱為中產階級的個體,一樣是以勞動作為其生活模式,一樣是以勞動作為實踐人本質,亦不應該被馬克思的階級理論所排除。甚至,在這樣的意義下,現代資本主義社會是一個極度競爭的世界,資本家也必須每日勞心勞力去追逐利潤,亦同樣是以勞動的方式在實踐作為資本家的本質。這樣,作為道德善的勞動意識,絕對不會只是社會上的勞動階級所獨有,而是所有生活在社會中的每一個體都必須要有的人生態度;也唯有如此,我們的勞動關係

才能在平等互惠的基礎上展開。 事實上,許多的現代大型企業,除了勞動者本身能依其勞動獲得的勞動所得外,依其社會架構或家庭生活而給予勞動者不同的支撐,比如對有家室的勞動者小孩的教育補助,這一方面是資本家行有餘力;另一方面,或許連資本家自己也不知道,他們正回應了本身具有勞動意識的道德善部分。此外,資本家與勞動者的關係,亦以不像馬克思所言的緊張對立局面,越來越多的資本家選擇與勞動者成為「夥伴」的關係,勞動者不再只是單純地付出「異化」的勞動,而是能參與企業的發展或原來本來屬於資本家責任的事務,比如透過工會等組織來對企業建言等,這些雖然其終極目的仍然是以企業最大利潤為追求目標,但是,透

過這些工會等社會公義力量的展現,使我們在追求利潤時不再只是指資本家的利潤,而是包含了整個勞動參與過程中每一個體的利潤,這亦是勞動意識作用發揮的另一明證。 二、勞動意識作為社會階層的否定 現實資本主義社會以其有效的控制形式,用物質上的經濟生活滿足,使人們失去了通過勞動而展現自由創造的能力,失去了除金錢外還有其他實現人的價值的可能。因此,人們不斷地壓抑之為人的本質以販賣勞動力,使得人誤以為只有在現實資本主義的經濟交換中才能實現其自由意識:藉由無限地追求物質之欲以達到精神匱乏的平衡;藉由不斷物化道德的結果以達到對道德欠缺的贖罪;所有的行為不再是趨向人的道德意識

,而是趨向動物性的慾望本能。於是,勞動意識的否定力量不再存在,一個在物質欲望滿足的勞動者,便簡單地忘卻其被宰制的事實,勞動者如此心悅誠服地效忠既定的現實環境與制度,因為在這樣異化勞動者的眼中,只要能滿足物質之欲,脫離貧窮,至於個體「我」本身是否受到壓迫與宰制,早已不在重要,至於馬克思視為革命中介的勞動階級本質,在現實資本主義的勞動者身上,是不可能存在的。 三、回歸「勞動」的本質 要回歸勞動的本質,使我們能透過勞動得到精神與物質的雙重滿足,就必將將勞動視為生活的目的。換言之,勞動不是手段,而是目的。這種對美好生活的追求,理應能透過勞動意識的實踐來達致。

所有的理論在最後都必須回歸到現實世界,否則將失去其為理論的價值。所以第四章「從工會法之修法過程探討台灣的勞動關係與勞動意識之實證研究」,將從台灣勞動三法修法的起源、過程與結果,說明勞動意識在其間的作用與影響,以為本文前述各項論點的佐證與參考,並期望透過這樣的實證過程,證明勞動意識在現實資本主義社會中的積極價值。 本文探討「勞動關係與勞動意識」,藉由對各學門的反思以及對當今勞動議題的討論,重新對勞動關係所牽涉到的各層面做一學理上整理重述的工作,並以對勞動意識的證成作為勞動本質的彰顯,最後再以台灣勞動三法修法的事實做為引證,希望能在複雜的勞動問題上,釐清勞動的

本質,一方面為勞動者的現實困境尋求解套;另一方面以為更深層勞動研究的基礎。

笛卡兒 感官 論證的網路口碑排行榜

-

#1.沉思錄.我思故我在:「近代哲學之父」笛卡兒第一 ...

多數讀者都知道夢境論證的用意在於證明感官經驗所得來的訊息不可靠,然而我們卻鮮少思考笛卡兒到底為什麼這麼急於證明感官經驗不能夠作為知識的基礎。 於 www.books.com.tw -

#2.笛卡兒 - Google 圖書結果

... 論證的起點,而這個起點是屬於形上學的,那麼整個論證的程序是由形上學的起點走向 ... 感官所認識的和我藉悟性所了解的是同一物。」如果我藉悟性所了解的是實體,而實體與 ... 於 books.google.com.tw -

#3.《哲學家如何看待神》:笛卡兒如何證明上帝存在? - 第1 頁

笛卡兒 相信,上帝的觀念還以另一種方式證明上帝存在。更精確地說,從我們擁有上帝的觀念這個事實,可證明祂存在。 於 www.thenewslens.com -

#4.理性的直观与形而上学的可能性

从这个意. 义上说,笛卡儿是柏拉图主义在近代的真正的复活. 者。笛卡儿也是借助于思维试图清除充斥于心灵中. 的感官知觉的,不过,笛卡儿比柏拉图更彻底, ... 於 skxb.yau.edu.cn -

#5.第一哲學沉思集_百度百科

《第一哲學沉思集》是法國哲學家勒奈·笛卡爾創作的散文集,首次出版於1641年。全書含六個沉思及霍布斯、阿爾諾、伽森狄等人的詰難和笛卡爾的論辯。《第一哲學沉思集》 ... 於 baike.baidu.hk -

#6.笛卡儿的蜡道:总结与分析

蜡文本身就是一篇简单的写作,也是一种简单的思路。这篇文章的实质是笛卡尔相信,并试图说服读者,一个人可能对身体外部物体的“清晰而独特”的想法不是通过感官来感知 ... 於 www.chadjarvis.com -

#7.笛卡兒的懷疑理性論與經驗論

感官 界重後天個人感官經驗所見現象. 後天感官經驗是可變的、殊異的. 代表人物(英倫) ... ○ 有效論證與無效論證. Page 14. 休謨與經驗論. ○ 「知覺」(perception ... 於 ocw.lib.ntnu.edu.tw -

#8.勒內·笛卡爾(笛卡兒)

由此,笛卡爾第一步就主張對每一件事情都進行懷疑,而不能信任我們的感官。從這裡 ... 笛卡爾的論證就失敗了。而笛卡爾證明上帝存在的論點,也下得很匆忙。 笛卡爾強調 ... 於 www.newton.com.tw -

#9.[推薦] 【哲學家笛卡兒】《沉思錄》

「我思故我在」是廣為流傳的哲學名言,它不僅僅是一個結論,而是近代哲學之父笛卡兒論證 ... 笛卡兒是這種方式闡述:感官經驗可能會欺騙,但時間是一直在走 ... 於 ptt.reviews -

#10.自然主義的知識論

... 笛卡兒之後哲學家之主要哲學問題的焦點所在,並使知識論取代傳統以來形上學在哲學中的地位,成為近代哲學之後所謂的「第一哲學」(the first philosophy)。 笛卡兒對 ... 於 www.scu.edu.tw -

#11.笛卡兒的懷疑:你所認知的對與錯是客觀的嗎?對萬物抱持不 ...

→我們一見到「糖」就會產生「甜」的觀念,但這並不是因為我們以前吃過「糖」,而是因為在我們心中有「甜」的觀念,當我們的感官 ... 論證:從上帝之觀念的來源證明上帝的 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#12.【閱讀書摘】你可能在做夢嗎?-笛卡兒

感官 有時候會欺騙我們。我們會犯錯。想想你看到的事物:你的視覺在每件 ... 他論證的下一步導出了哲學中數一數二著名的句子,不過知道這句話的人比真正 ... 於 readlife-book.blogspot.com -

#13.笛卡兒《沈思錄》:〈第一沈思〉、〈第二沈思〉整理

經過將自己的一切感官與信念剝除作為前提的論證,笛卡兒對於心靈本質的結論即是「思考」。思考不必倚靠感官知覺所建立的信念,因此可以去除任何被蒙蔽 ... 於 skyp0919.blogspot.com -

#14.笛卡兒(René Descartes) | 科學Online - 國立臺灣大學

在物理學上,笛卡兒曾在《屈光學》一書中論證了光的折射定律,更解釋了視力失常的原因,並設計了矯正用的透鏡。另外他還提出了動量守恆原理、宇宙演化 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#15.教育學的理論基礎

代表人物:笛卡兒、萊布尼茲。 (二)經驗主義( Empiricism):一切知識根源於我們的感官接觸外在世界所形成的經驗,並無所謂先天理性 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#16.沉思錄.我思故我在:「近代哲學之父」笛卡兒第一哲學代表作 ...

在沉思一當中,笛卡兒對人類的感官經驗產生了懷疑,他認為我們從小到大 ... 在論證過程中,雖然笛卡兒用了許多邏輯方式來為上帝存在此命題辯護,但在 ... 於 keiwei112.pixnet.net -

#17.第一哲学沉思集(全新译本)

笛卡儿 在本书中建立了近代哲学的第一个体系。本书由六个沉思与六组反驳和答辩组成,作者以普遍数学为方法论,首先通过普遍怀疑的方法,力图使心灵脱离感官,通过纯粹 ... 於 weread.qq.com -

#18.笛卡兒René Descartes.生日密碼《維心書苑》

笛卡兒 第一步認為懷疑就是出發點,感官知覺的知識是可以被懷疑的,我們並不能信任 ... 笛卡爾的不可分割性論證進一步強調了身心的區别。他認為心靈是完全不可分割的 ... 於 glowing.cc -

#19.散文選【論真理和錯誤】 - 讀書人's 收藏

... 笛卡兒 這幾天我已經習慣於從感官裡把我的精神擺脫出來,我又正好看出 ... 笛卡爾的論證就失敗了。而笛卡爾證明上帝存在的論點,也下得很匆忙。 對科學 ... 於 jameshung2010.pixnet.net -

#20.我自欺所以我存在--論笛卡爾哲學中「意志主體」的問題

因為,那才是真的根基! 笛卡爾首先檢視「從(from)感官或是透過(through)感官,我們可以獲得 ... ((AT Ⅶ;19-20))看看在這種模態下,人還能確定什麼! 在夢的論證中 ... 於 archive.tpatw.org -

#21.哲學家笛卡爾的成就有哪些 - 三度漢語網

由此,笛卡爾第一步認為懷疑就是出發點,感官知覺的知識是可以被懷疑的,我們並 ... 強調不能懷疑以思維為其屬性的獨立的精神實體的存在,並論證以廣延為其屬性的獨立物質 ... 於 www.3du.tw -

#22.笛卡兒的我思哲學觀與荀子解蔽篇的哲學觀之比較 - nhuir

一切感官知覺亦必含有非感覺的要素。舉例來說:「眼前的一朵菊花是黃色的」. 這句 ... 笛卡兒論證方式如下:(I)我有一個“上帝”的觀念。(II)這個觀念一定. 有一個原因 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#23.Introduction to Philosophy - 1

2. 論證(argument). 對於所主張的立場提出合乎事理之原因或理由。 所提出之說明或 ... ○ 笛卡兒以來,形上學指的是:超越感官之上的事物○ 尼采雖然號稱反對「形上學 ... 於 hackmd.io -

#24.B2091哲學概論.pdf

的論證(為什麼?)。這意謂著笛卡兒「感官欺騙我」的「論證形式」是無效的,. 這是否會危及笛卡兒整個重建哲學的大計畫?請問你有何評論?(30%). 四、你認為哲學是什麼?哲學有 ... 於 examsys.oaa.nsysu.edu.tw -

#25.誰是我?意識的哲學與科學》 其實人的意識(心靈)才是思維的 ...

笛卡兒 認為心不是物質的,並提出一個知名的論證「天才惡魔論證」。以前要說明這個概念很困難,但現在有所謂「虛擬實境」,可以使人設想這一切都是虛擬 ... 於 showwe.tw -

#26.理性、怀疑与信仰- 第一哲学沉思集

第六段中,笛卡儿指出通过感官会更好地察觉通过想象认识的物体,计划接 ... 值得注意的是,此处笛卡儿关于心身关系的论证有明显的自相矛盾。他刚刚说完 ... 於 m.douban.com -

#27.笛卡兒: 我思故我在- 文化藝術

笛卡兒 認為,人類應該可以使用數學的方法 也就是理性 來進行哲學思考。他相信,理性比感官的感受更可靠。在1960年代以前,西方科學研究的方法, ... 於 www.rfi.fr -

#28.第一哲學沉思集 - 維基百科

笛卡爾並非懷疑主義,而是進行方法懷疑(method of doubt)。 首先是懷疑感官,論證一切通過感官而建立起的信念或認知都是不可靠與值得懷疑的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.光影中的人生與哲學 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

... 笛卡兒推斷,我們感官的觸覺都是不可靠的,切不可以感官經驗為確實知識的基礎。在有關蜜蠟的論證裏,笛卡兒進一步說,即使我們現在不是在做夢,當我們看著身邊的這塊蜜蠟 ... 於 books.google.com.tw -

#30.周大為/「我思故我在」的神推論| 沃草烙哲學 - 鳴人堂

同樣的,「我思故我在」並非一段鼓勵大家思考的勵志語,而是哲學史上一個重要的論證。它在17世紀由法國哲學家笛卡兒提出,大意是:「我在思考,可以證明我 ... 於 opinion.udn.com -

#31.笛卡兒的懷疑:你所認知的對與錯是客觀的嗎?對萬物抱持不 ...

作者:劉燁,王勁玉編譯. 內容簡介:. 「我思故我在,我在故我思。」 Je pense, donc je suis. ——西方近代哲學之父勒內.笛卡兒. 笛卡兒主義×理性 ... 於 sonbook.net -

#32.浅析笛卡尔的怀疑论

摘要:笛卡尔从怀疑出发,认为我们感官知觉的知识是不完全可靠的,可以被 ... 接着,笛卡尔又从上帝的存在来论证物质世界的存在。上帝既然可以保证我 ... 於 m.fx361.com -

#33.勒內·笛卡爾

由此,笛卡兒第一步就主張對每一件事情都進行懷疑,而不能信任我們的感官。從這裡 ... 笛卡兒的論證就失敗了。而笛卡兒證明上帝存在的論點,也下得很匆忙。 [編輯]. 勒內 ... 於 wiki.mbalib.com -

#34.45句話說清楚笛卡兒的哲學體系:如何證明我存在和世界存在

笛卡兒 的思想非常有趣,處理的都是很玄的問題,或者吃飽了撐了的問題。但是這些問題恰恰是哲學追求終極智慧魅力的所在,作者嘗試用45句話(實際上是45 ... 於 www.hk01.com -

#35.笛卡尔第三沉思论证梳理

自“感觉”(senses)的可靠性在第一沉思中被理智的普遍怀疑动摇,日常经验中通过“感觉”确认下来的“外部事物”的存在亦不再确定;不过笛卡尔发现,即使“我的感官经验的相关 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.B2091-哲學概論

的論證(為什麼?)。這意謂著笛卡兒「感官欺騙我」的「論證形式」是無效的,. 這是否會危及笛卡兒整個重建哲學的大計劃?請問你有何評論?(30%). 四、你認為哲學是什麼?哲學有 ... 於 exam.lib.ncku.edu.tw -

#37.五南官網-哲學原理

書名:哲學原理,ISBN:978-626-343-552-0,頁數:152,出版社:五南,作者:勒內•笛卡兒,出版日期:2023/01/01,經典名著文庫. 於 www.wunan.com.tw -

#38.心靈哲學介紹

... 感官所知的一切都不一定是真的,都可能是假的,只有「我思故我在」才是最真實的。這才是哲學的起點。當然笛卡兒哲學的懷疑論只是起點,最後笛卡兒 ... 論證,證明上帝存在的 ... 於 hksh.site -

#39.【閱】哲學報告: 桶中腦

就真如笛卡兒所說的,當我思想時,就發現那個才是真正的我存在。而在日常 ... 「我是一個桶中腦,我的感官經驗都是來自於電線」是可能的。(前提一). 2 ... 於 vocus.cc -

#40.在高中也有男生的前提下與高中生一同沉思如何可能? (2)

似乎也必須被排除,如果我把「我自己」視為跟身體與感官分不開的某種東西的話。 所以,我究竟存不存在? 我存在。笛卡兒說,如果我能夠說服我自己某件 ... 於 chestplanet.pixnet.net -

#41.你笛卡兒系的?跟著笛卡兒看人生的哲學智慧

笛卡兒 深信,理性的方式比感官的感受方式來得更加準確可靠。 本書濃縮了笛卡兒畢生最 ... 上帝存在的第一論證:先天論證上帝的存在; 上帝存在的第二論證:從上帝之觀念的 ... 於 www.airitibooks.com -

#42.第一哲學沉思集 - 维基百科

笛卡尔并非怀疑主义,而是进行方法怀疑(method of doubt)。 首先是怀疑感官,論證一切通過感官而建立起的信念或認知都是不可靠與值得懷疑的 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#43.第一哲學沉思集

... 笛卡爾的論辯。 《第一哲學沉思集》是笛卡兒重要的哲學著作之一。在這部著作中,笛卡兒通過普遍懷疑的方法,力圖使心靈擺脫感官,通過純粹理智來獲得確定的知識。 基本 ... 於 www.newton.com.tw -

#44.【哲學家笛卡兒】《沉思錄》:上帝或惡魔,我思故我在的近代哲學

「我思故我在」是廣為流傳的哲學名言,它不僅僅是一個結論,而是近代哲學之父笛卡兒論證 ... 笛卡兒是這種方式闡述:感官經驗可能會欺騙,但時間是一直在走 ... 於 zanzan.tw -

#45.試譯笛卡兒《第一哲學的沉思錄》

然而,雖然就小尺度或遠距離的事物而言,感官有時會欺騙我們,但還有很多其他的信念,即便它們源自感官 ... 論證》. 發表迴響取消回覆. Log in to leave a ... 於 xyh97.home.blog -

#46.笛卡尔《第三沉思》的形而上怀疑的怀疑对象

与单个公理相矛盾。我为解释[ii]辩护,论证解释[i]是不可能. 的,解释[iii]不得不最终坍塌为解释 ... 於 www.phil.tsinghua.edu.cn -

#47.勒內·笛卡兒

由此,笛卡兒第一步認為懷疑就是出發點,感官知覺的知識是可以被懷疑的,我們並 ... 他在《屈光學》中首次對光的折射定律提出了理論論證。他還解釋了人的視力失常的原因 ... 於 factpedia.org -

#48.陈晓平:笛卡尔问题及其解决——笛卡尔与康德哲学之比较

不过,我有时觉得这些感官是骗人的;为了小心谨慎起见,对于一经骗过我们的东西就决不完全加以信任。”[25]笛卡尔举了一些例子来说明感官 ... 笛卡尔论证的一 ... 於 www.aisixiang.com -

#49.第一哲学沉思集

笛卡尔于1616 年被授予法学硕士学位。他虽然学了很多书. 本知识,但不满足,他要走 ... 7 在精神上摆脱一切成见,摆脱感官的干扰。老实说,世界上善于做. 形而上学思考的人 ... 於 p-library2.s3.filebase.com -

#50.理性的沉思——笛卡爾《形而上學的沉思》探究

笛卡爾知道,論證靈魂和肉體的關系問題需要充足的理由,因為以往偉大人物 ... 前面的沉思使得笛卡爾“已經習慣從感官里把我的精神擺脫出來”,去認識自我 ... 於 www.rocidea.com -

#51.我思故我在什麼主義-我思故我在下一句

笛卡兒 在建立他的哲學思想時發現:肉體的感官是相當不可靠的。同時,自己周遭的事物既然無一不是由感官而悉知的,當然也很令人懷疑它們是否真實存在著。當 ... 於 www.laoziliao.net -

#52.CU Philo MA pamphlet_1022_OP.indd

笛卡兒 提醒我們,由於我們沒辦法分清楚自己在夢裏還是清. 醒過來,我們不能那麼有信心說自己能夠藉著感官經驗知道. 世界的實情。這些想法用論證方式寫出來 ... 於 www.phil.arts.cuhk.edu.hk -

#53.郝长墀:论“存在一个不欺骗的上帝”在笛卡尔哲学中的核心地位

即使粗看《第一哲学沉思集》,我们也能知道,笛卡尔关于太阳的例子不是用来说明认知如何可能,而是用来论证真正的知识不是来源于感官经验,而且,所谓的冷 ... 於 philosophy.whu.edu.cn -

#54.世界不存在?「我思故我在」、「笛卡兒式懷疑」如何理解?

為何有哲學家可以懷疑我們沒有四肢、沒有身體甚至外在世界也不存在?常聽到的「我思故我在」真正意思是甚麼?哲學家 笛卡兒 的懷疑論究竟是甚麼? 於 www.youtube.com -

#55.無罣於懷疑:笛卡兒及其哲學道德觀(上) - 燃燈者

談論每一個概念前,先定義清楚所用的概念的意義和概念間的關係,才會一步步推演出不同論證命題。 ... 從感官材料,思維概念到運算幾何,均有可能出錯而排除。甚至造夢時 ... 於 truthseeker922.wordpress.com -

#56.勒內·笛卡兒

笛卡兒 認為,人類可以使用數學的方法——也就是理性——來進行哲學思考。他相信,理性比感覺更可靠。例如,他認為數字、物理定律這類超出感官的實在是通過理性思考得知的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.活到懷疑人生?別擔心,哲學告訴你為什麼這很重要| 鏡週刊

笛卡兒 的第二個懷疑論論證叫做惡魔論證。他要我們想像有一個法力強大的惡魔,能夠製造各種幻覺來欺騙我們;我們所有的感官經驗都是他製造出來的 ... 於 today.line.me -

#58.邪惡的惡魔Evil Demon: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

笛卡爾現階段不需要另一個論證。夢的論證已經表明了感官的不可靠性。” , 騙子與上帝的爭論顯示出不確定性首先,魔鬼連數學、幾何都不碰,他為什麼要碰?笛卡爾抱怨對 ... 於 academic-accelerator.com -

#59.笛卡尔

笛卡尔一方面批判基于感官的认识,一方面又声称人类能建立物质科学,同时支持这两 ... 两种论证笛卡尔都没有解释清楚,因而都没有说服力。 【注释】. [1] 荷兰最古老的 ... 於 medium.com -

#60.正版包郵西方學術百年經典-第一哲學沉思集勒內笛卡爾著 ...

首次出版于1641年。笛卡兒通過普遍懷疑的方法,力圖使心靈擺脫感官,通過純粹理智來獲得確定的知識。在這本著作里, ... 於 www.ruten.com.tw -

#61.沃草烙哲學/「我思故我在」的神推論

同樣的,「我思故我在」並非一段鼓勵大家思考的勵志語,而是哲學史上一個重要的論證。它在17世紀由法國哲學家笛卡兒 ... 感官認識的外在事物都是可懷疑的 ... 於 watchout.tw -

#62.實體形式與我思故我在:一篇回應

笛卡兒 在《沈思錄》中比較有系統地論證了身心為什麼有分別:由於感官所得到的訊息無法等同訊息內容實際存在,譬如作夢時仍然感覺到夢境中的事物,但這些 ... 於 philomedium.com -

#63.普遍規則與自然之光——什麼是笛卡爾認為的真知識?(四) ...

(AT VII 29,CSM II 20)但是,就在這之後,一直到第二沉思的結尾,笛卡爾開始討論一個與「我」相距甚遠的東西,蠟塊。 所以「蠟塊論證」到底是什麼意思 ... 於 www.getit01.com -

#64.水變成冰是哲學問題?12位大哲學家╳11次劃時代重要翻轉,一部寫給所有人的自然科學哲學史

... 笛卡兒此處所談的「不堅固的原理」,指的就是亞里斯多德以來的科學知識框架:感官觀察到什麼,便直接認為事物存在本身就是如此狀態。讀者也許感到狐疑,當代科學難道不是感官 ... 於 books.google.com.tw -

#65.如果笛卡兒停止思考,他會變不見嗎? 很可惜

... 感官讓我以為桌上有蘋果、操弄我手上的歷史證據讓我以為中華民國存在,但惡魔不可能 ... 笛卡兒的論證看起來幾乎不需要前提,根本無本生意, 所以一直到現在都還有人在 ... 於 www.facebook.com -

#66.懷疑論與超驗論證

(1) 錯覺論證(illusion):笛卡兒先懷疑從感官知覺得到的信念,他指出,. 這樣的信念很容易出錯;這個論證主要是要懷疑有關外在世界的信念。 離一般人最近而且對他們最 ... 於 163.14.136.66 -

#67.「我」願意陪笛卡兒認真思考:沈思筆記 - 我一定是火焰

不過,此處之矛盾在於,我的論證係從外物本質尋求其存在,而後證明上帝存在 ... 不只外在感官易生錯誤,即使是內在感官也常常發生錯誤,比方說,我感到 ... 於 kuomarkus75.pixnet.net -

#68.沉思錄| PDF

首先感官經驗是我們最熟悉的,笛卡兒主張感官經驗︵他接受柏曼Burman 訪問時特別 ... 論證。不過由於有意把讀者的心靈盡可能從感官中分離開來,我避免使用以身體作為 ... 於 www.scribd.com -

#69.沉思錄.我思故我在: 近代哲學之父笛卡兒第一 ...

多數讀者都知道夢境論證的用意在於證明感官經驗所得來的訊息不可靠,然而我們卻鮮少思考笛卡兒到底為什麼這麼急於證明感官經驗不能夠作為知識的基礎。笛卡兒的夢境論證不 ... 於 www.eslite.com -

#70.你笛卡兒系的?跟著笛卡兒看人生的哲學智慧.哲學‧宗教/ ...

笛卡兒 認為,人們應該透過數學的理性方法來進行對哲學思考。笛卡兒深信,理性的方式比感官的感受方式來得更加準確可靠。 本書濃縮了笛卡兒畢生最重要 ... 於 www.silkbook.com -

#71.笛卡兒與康德對主體問題之比較研究

笛卡兒 提出兩個論點:第一,感官知覺在我們認識蠟的過程中不起什麼作用, 這是 ... 論證中,他十分借重於清楚分明的標準,而清楚分明之所以可能也要以「我在」為前提 ... 於 www.academia.edu -

#72.心形線都市傳說?法律系畢業的數學家,率性貴公子笛卡兒!

【數感】 笛卡兒 │為公主獻出心臟,心形線都市傳說?法律系畢業的數學家,率性貴公子 笛卡兒 ! : 「我思故我在」這句名言,出自於法國哲學家 笛卡兒 ,他同時也是一位物理 ... 於 www.junyiacademy.org -

#73.笛卡爾告訴你:如何幸福而高貴地生活!

在論證了心靈的存在後,笛卡兒想要向自己證實外部物質在他心靈中的存在。質疑了一切以後,他試圖重新建立起知識的基礎。感官感知到的物體——我們看到的 ... 於 kknews.cc -

#74.生命價值與哲學思惟: 笛卡兒《沉思錄》心得報告

抑或只是惡魔的陷害與陰謀?藉此他開始思考真實世界與夢境的區別,甚而懷疑感官所認知事物的可靠性,提出了人是思考物的論證 ... 於 moodle.nccu.edu.tw -

#75.笛卡兒:勒內

由此,笛卡爾第一步就主張對每一件事情都進行懷疑,而不能信任我們的感官。從這裡 ... 笛卡爾的論證就失敗了。而笛卡爾證明上帝存在的論點,也下得很匆忙。 笛卡爾強調 ... 於 www.jendow.com.tw -

#76.EP02|活到懷疑人生?別擔心,哲學告訴你為什麼這很重要

笛卡兒 的第二個懷疑論論證叫做惡魔論證。他要我們想像有一個法力強大的惡魔,能夠製造各種幻覺來欺騙我們;我們所有的感官經驗都是他製造出來的 ... 於 www.mirrorvoice.com.tw -

#77.沉思錄.我思故我在:「近代哲學之父」笛卡兒第一 ...

《沉思錄.我思故我在》電子書- 「近代西方哲學之父」笛卡兒最知名作品「我思故我在」亙古名句原始出處六個沉思,六組反駁、六篇答辯為「理性主義」 ... 於 readmoo.com -

#78.李猛:笛卡尔论永恒真理的创造

因此在“第五沉思”的开篇,笛卡儿才特别强调我的观念,哪怕不涉及任何存在物的感官 ... 论证的主要问题”(AT VII.1; 中文第1页;法文译本此处将les raisons ... 於 www.gongfa.com -

#79.素樸實在論- ESG Consultancy - Appetizup

雖然笛卡兒的“我思故我在”證明有不可質疑的東西,但這仍然無法解決外在世界是否存在的問題。然而,懷疑論可以質疑感官的可靠性,卻不能全然質疑記憶的 ... 於 www.appetizup.com -

#80.我們第三次社課的主題是—我夢故我在? 你認為 ...

... 卡兒跳脫了上述兩者的二元論, 透過分析自己做的夢, 發現夢裡常有不符合科學的事情發生, 但有時我們卻不知道自己是在做夢, 因此感官是不可信的, 而這稱之為夢境論證 ... 於 www.instagram.com -

#81.陳曉平:笛卡爾問題及其解決——笛卡爾與康德哲學之比較

笛卡爾問題是「什麼是真實存在的?」笛卡爾首先給出的答案是「我思故我在」,然後代之以「上帝存在」和補之以「靈魂不滅」。康德對笛卡爾的論證及其 ... 於 read01.com -

#82.如何證明我們的一生不只是場幻夢?

十七世紀的法國哲學家笛卡兒(René Descartes,1596-1650)對認知世界的可能性進行了徹底的懷疑,他想要把一切知識建立在穩固的、無可懷疑的基礎之上,為 ... 於 storystudio.tw -

#83.2009-9-24:笛卡兒的漩渦宇宙(台大機械工程學系丁上杰博士)

這套知識系統從人類的感官到物質的組成無所不包,當然也涵蓋了太陽、行星、彗星等各類天體的形成與運動。笛卡兒 ... 笛卡兒認為宇宙中充滿了沒有質量且 ... 於 nchu-bjc.blogspot.com -

#84.笛卡爾《沉思錄》我思與上帝存在之關聯

在第一沉思中,笛卡爾先否定所有目前他已知的,認為所有來自感官經驗而得知的知識都是需被懷疑、無法確認的,並提出應將一切都重新檢視,只留下經過論證確認可信的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#85.空中哲學講座- 天主教真理電台

於是,洛克把知識分了等級:直觀知識、論證知識和感官知識。他承認宗教教育的重要 ... 笛卡兒學說最大的貢獻是找到認知的主體,但同時也替哲學找了麻煩,他的心物二元論 ... 於 www.tianzhu.org -

#86.無睡意哲學:由前蘇格拉底到德國觀念論: 由前蘇格拉底到德國觀念論 (BEDTIME PHILOSOPHY)

... 感官認識之物有差別,如我們擁有的痛感不等於引起痛感的那口釘。笛卡兒下一步對 ... 論證他對外部世界是否存在的懷疑有其合理性和必要性。笛卡兒設想存在這隻惡魔,它用盡 ... 於 books.google.com.tw -

#87.第一哲学沉思集- 抖音百科

笛卡尔认为:“只要我们在科学里除了直到现在已有的那些根据以外,还找不出别的根据,那么我们就有理由普遍怀疑一切,特别是物质性的东西。”这些怀疑包括:从感官或通过感官 ... 於 www.baike.com -

#88.你笛卡兒系的?跟著笛卡兒看人生的哲學智慧

笛卡兒 深信,理性的方式比感官的感受方式來得更加準確可靠。 本書濃縮了 ... 論證上帝的存在上帝存在的第二論證:從上帝之觀念的來源證明上帝的存在 ... 於 www.taaze.tw -

#89.论笛卡儿和普兰丁格的上帝存在论证明

从一定意义上说, 不了解普兰丁格也就不了解当代西方基督教哲学发展的. 动向。 本文主要探讨普兰丁格以分析哲学的方法论证上帝存在的问题,. 并. 於 www.globethics.net -

#90.哲學家的工具箱【二十周年全新增訂版】: 如何論證、批判、避開邏輯謬誤?一套現代人必備的理性思考工具

... 感官性質已經改變———它的外觀、味道、觸感、氣味跟聲音特徵都變了。然而它還是同一塊蠟。在笛卡兒的分析中,這個實驗揭露了某個關於蠟,而且實際上是關於一切物質性事物 ... 於 books.google.com.tw -

#91.懷疑主義Skepticism - 華文哲學百科

... 感官經驗而來的。然而,我們的感官經驗似乎並不是那麼可靠,我們都有過 ... 笛卡兒的懷疑論證之要點便是:如果我們不知道懷疑的假設是假的,或者不能 ... 於 mephilosophy.ccu.edu.tw -

#92.近代哲學之父」笛卡兒第一哲學代表作(名家全譯本│經典重版)

以「我思故我在」為出發點,笛卡兒力圖使心靈脫離感官,通過純粹的理性獲得確定的知識,建立「心物二元論」這個直到今天都具有代表性與影響力的論點,並以 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#93.榮譽第一

一、笛卡兒的「睡夢論證」。 二、笛卡兒的「惡魔論證」。 三、詮釋學。 參考答案:. 問答題:五選四題,每題二十分,共八十分. 一、參閱教科書35 頁。評閱重點:感官知識 ... 於 lhl.nou.edu.tw -

#94.No.176 雷思温: 笛卡尔普遍怀疑中的上帝、数学与恶魔

对于直观的确定性笛卡尔并没有做更进一步的论证。通过直观,我们可以确定“我思”和“我在”[20]以及数学真理,物理学知识因与感官有关而 ... 於 lcbackerblog.blogspot.com -

#95.笛卡兒的夢境論,這一切真實的跟夢境一般!Reality vs. ...

同理,我們以為當下擁有許多真實感受,卻有可能都只是在作夢,這就是笛卡兒所謂的夢境論證。笛卡兒認為我們經常被感官經驗所欺騙。沒錯,夢境中的一切 ... 於 neurohappiness.blogspot.com -

#96.笛卡爾

他相信,理性比感官的感受更可靠。(他舉出了一個例子:在我們做夢時,我們以為自己 ... 他在《屈光學》中首次對折射定律提出了理論論證。他還解釋了人的視力失常的原因 ... 於 math.kshs.kh.edu.tw -

#97.人們應該透過數學的理性方法來進行對哲學思考。笛卡兒深信

笛卡兒 認為,人們應該透過數學的理性方法來進行對哲學思考。笛卡兒深信,理性的方式比感官的感受方式來得更加準確可靠。 ... 論證:先天論證上帝的存在上帝存在的第二論證 ... 於 www.got1shop.com -

#98.笛卡爾的心靈觀

... 感官或通過感官得來的。不過,但是有時感官會欺騙我們,為了小心謹慎起見 ... 論證出「我」是一個心靈,一個在思想的東西(thinking thing)。這個結論 ... 於 www.psychspace.com -

#99.笛卡兒誕辰|科學史上的今天:3/31

1618 年11 月,參加志願軍而來到荷蘭Breda 駐守的笛卡兒走到市集閒逛。22 歲的他雖然出身於法國貴族豪門,並於兩年前拿到法律學位,卻因為對於學校教育感到失望, ... 於 pansci.asia