精靈寶可夢中文版的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 科學少年學習誌:科學閱讀素養套書5 和KarelJaromírErben的 花束集:捷克民族傳說集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《Pokémon UNITE》官方網站也說明:《寶可夢大集結》官方網站。5vs5的對戰遊戲!全力獲得分數,奪下勝利吧! ... Nintendo Switch版智慧型手機版好評上線中! 本遊戲為免費遊玩※部分遊戲內容可付費購買 ...

這兩本書分別來自遠流 和麋鹿所出版 。

輔仁大學 法國語文學系碩士班 何重誼所指導 康哲銘的 寶可夢現象:寶可夢跨媒體呈現的跨文化研究──以法國與台灣為例 (2020),提出精靈寶可夢中文版關鍵因素是什麼,來自於寶可夢、跨媒體、翻譯、在地化、文化研究、酷日本。

而第二篇論文國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 賴來新所指導 潘美吟的 國內手機遊戲休閒玩家之休閒態度與涉入 (2020),提出因為有 手機遊戲、休閒玩家、休閒態度、休閒涉入的重點而找出了 精靈寶可夢中文版的解答。

最後網站中文版寶可夢卡牌發展史 - 人人焦點則補充:由於這些年來盜版商印製了數量龐大的中文版假冒卡片,因此當提到中文版本的寶可夢集換式卡牌遊戲(PTCG)時,人們總會在腦海里浮現出盜版、翻印等負面 ...

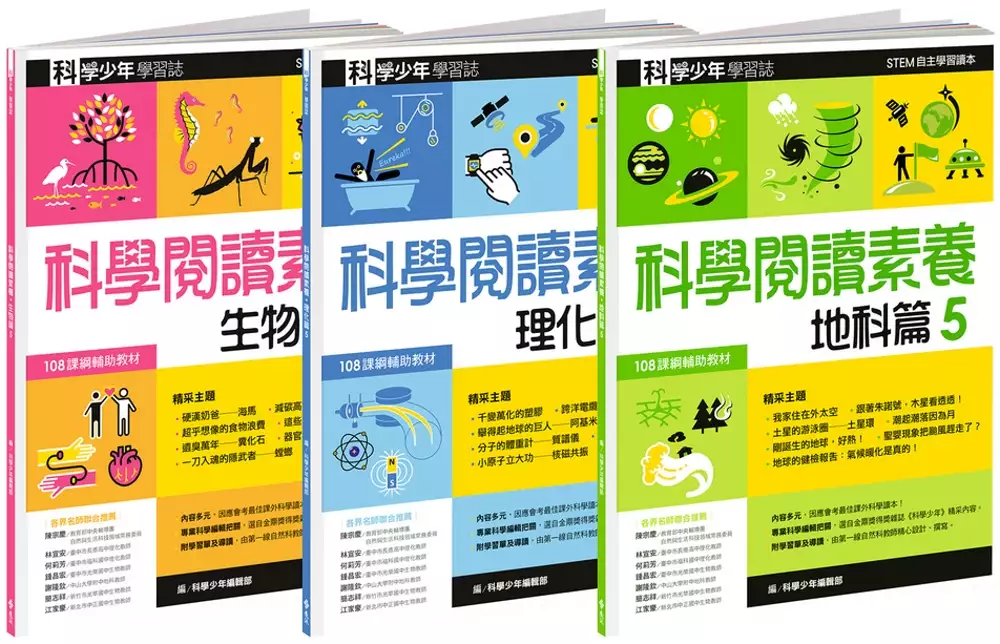

科學少年學習誌:科學閱讀素養套書5

為了解決精靈寶可夢中文版 的問題,作者unknow 這樣論述:

★延伸學習|會考雙贏★ ★金鼎獎雜誌《科學少年》選文+108課綱學習教材★ 本書精選《科學少年》雜誌的重點篇章為閱讀素材, 並由全臺線上國中自然科老師撰寫學習單, 希望透過閱讀的過程,幫助孩子理解並運用知識。 從阿基米德以及克耳文爵士的生平與發明故事,奠基科學素養的基礎;觀察氣候變遷之下的環境變化,以及當前重要技術核磁共振與質譜儀的原理,並跟著天文學家的想像,思考未來定居外太空可能面臨的挑戰!從醫學、地質學、理化到生命科學,透過跨領域閱讀,讓孩子補充滿滿的必備知識、能力與思維,培養他們適應當今生活及迎戰未來。 全套三冊包含: ★生物篇5:硬漢

奶爸——海馬、減碳高手——紅樹林、超乎想像的食物浪費、這些味道植物聞得到、遺臭萬年——糞化石、一刀入魂的隱武者——螳螂、死亡的科學、器官移植的美麗與哀愁 ★理化篇5:千變萬化的塑膠、跨洋電纜的推手──克耳文、舉得起地球的巨人──阿基米德、分子的體重計──質譜儀、生活一碘靈、運動手錶陪你動起來、小原子立大功──核磁共振 ★地科篇5:我家住在外太空、跟著朱諾號,木星看透透!土星的游泳圈──土星環剛誕生的地球,好熱!潮起潮落因為月、地球的健檢報告:氣候暖化是真的!聖嬰現象把颱風趕走了? 套書特色 最佳課外讀本|每冊含7~8個閱讀主題,幫助同學強化科學與閱讀素養 延伸學習評量|每篇

文章均附有「補充學習單」,由第一線自然科教師擬題 關鍵字學習|聚焦重點,加強印象,養知識及學習能力與態度 挑戰閱讀王|長文試題內容漸為趨勢,用知識解析生活情境 名人推薦 全國自然領域教師熱血推薦! 江家豪 老師 新北市中正國中生物教師 在資訊爆炸的時代,閱讀成為一項重要且不可或缺的能力,《科學少年》的科普文章深入淺出的介紹各種科學現象且主題多元橫跨各個領域,讓孩子能在閱讀中發掘自己的興趣,又因興趣而樂於閱讀,進而厚植科學素養,培養理性思考的能力。 何莉芳 老師 台中市福科國中理化教師、台中市自然科輔導團輔導員 閱讀雜誌文章與科學教學之間是

否能連結呢?這本書有如一座橋樑,將雜誌好文引入教學現場。透過老師們細心的導讀文章,加入教材連結設計並製作成學習單,有科學實驗補充、有測驗,也有延伸思考,提供有心再深入探究學習的師生一個指引。使閱讀科學文章,不僅是靜態的吸收知識,還可以發現隱藏在其中值得探討的現象與問題,並產生更多觸發! 林宣安 老師 教育部自然科中央團教師、台中市自然科輔導團輔導員、臺中市立長億高中理化教師、長億高中自然解說團隊創隊老師 「閱讀」是自學最重要的關鍵能力,有趣又有知識內涵的讀本,更是吸引學生從小就喜歡閱讀的重要條件。由科學少年出版的《科學閱讀素養》內容包含了科學史、生活常識、趣味實驗、科技新知等豐

富的內容,搭配簡單扼要的導讀與提問,更讓學生在無形當中培養了閱讀與自學的習慣,值得推薦。 李頤鋒 老師 高雄市立德國中理化教師 科學少年出版的《科學閱讀素養》,文章篇篇精彩有趣並附有學習單可供使用,老師們在授課時可配合課本相關單元使用,可增加學生的學習興趣並提升科普閱讀能力,老師們甚至可以依照書中的篇章,設計出富有自己創意的且適合孩子們的學習單。 若因授課時間限制,無法使用學習單,亦可用口頭評量的方式,讓孩子分享文章閱讀後的心得。書中的篇章當作假期中的指定作業也是不錯的選擇喔!另外,寒、暑假的科學營隊使用書中的篇章來進行活動,定能使孩子獲益良多。 侯依伶 老

師 高雄市陽明國中教師、高師大科學教育博士、高雄市自然科輔導團兼任輔導員 許多的研究都已證實,融入科學閱讀的教學有助於學生延伸課堂所學,讓學生能將課本內容所傳遞的科學概念與科學文章進行連結,使科學的學習產生意義。《科學少年》出版的《科學閱讀素養》不僅精選相關學科經典文章,更延請科學教師編寫相關的學習單,使其能直接運用在教學過程,提供教師進行科學閱讀教學時,方便且實用的教學資源。 梁忠三 校長 桃園市自然與生活科技領域召集人、大崙國民中學校長 提昇科學素養是當前各國科學教育的首要目標,科學教育是在培養學生對科學的好奇、興趣、態度,以及人文價值觀,並能從多元化的非制式教

育途徑學習科學新知,科學少年出版的《科學閱讀素養》是提升國中生科學素養的優質延伸教材。 梁楹佳 老師 高雄市興仁國中自然領域教師 培養學生閱讀的興趣是各級學校推動的重要教育工作之一。閱讀能力的養成,也是學生終身學習的基本能力。但以筆者在教育現場觀察,閱讀活動的推行內容,科普文章及書籍常在建議學生閱讀的書單中缺席。今欣見遠流出版公司,為科學教育的普及挺身而出,在《科學人》之後,發行了更適合中小學生閱讀的《科學少年》雜誌,內容精采圖文並茂,增加學生閱讀樂趣,《科學閱讀素養》並提供了文章導讀指引及學習單,帶給中小學師生,在教學、學習及閱讀上有更佳的選擇。 黃怡靜 老師

台南市學甲國中 自然領域教師 閱讀推廣是目前許多學校致力發展的目標,但是對於教師來說,尋找適合閱讀的素材並改編成適合學生的內容並不是簡單的事。《科學少年》的《科學閱讀素養》貼心的準備了適合國中學生閱讀的素材,從閱讀、內容分析及挑戰題目一次備足,即使是不同領域專業的教師想要帶領學生進行科學閱讀都能立刻上手。而且每章內容分量剛好一次晨讀時間教師可以帶領班級學生進行共讀及討論,若學生有興趣也很適合學生自行閱讀學習,推薦給國中教師及不同階段的學生閱讀使用。 趙思天 老師 磐石高中化學科暨國中部七年級閱讀課教師 科學少年《科學閱讀素養》每一篇的份量都不多,並搭配相當內容的學

習單,內容補足了課本的不足,也準備了適量的測驗題讓同學小試牛刀,是一本非常好的輔助書籍,重點是它補足了課本在『閱讀』上的不足,讓同學可以感受到學習其實可以不用侷限在課本中,當然在現今資訊爆炸的時代,課本已不再是學習唯一的工具,影片、網站、雜誌都可以伴隨學習,也期待有更多的老師能利用這本來幫助提升學生的閱讀能力與科學內涵。 鄭皓文 老師 台中市東峰國中教師 海綿寶寶無厘頭症候群+手機滑手症+長篇閱讀不耐症+…….天啊!這些 ”疾病” 正一步一步侵蝕著現在青少年閱讀思考的能力。別怕!最近坊間出現了一帖良方:就是科學少年推出的《科學閱讀素養》。精選的本土文章、淺白易懂的文句,讓您的孩

子不再害怕閱讀,又能汲取科學的新知;配上第一線優良教師精心製作的學習單,更能啟發孩子邏輯思考推理的能力,讓您的孩子真正遠離 ”少年癡呆症” 的威脅。救世良藥,真心推薦! 謝隆欽 老師 中山大學附中教師、第一屆高雄市環境教育優等獎得主 幾年前,到警察廣播電台受訪,等待時,我拿出一本科普雜誌閱讀;主持人接我進錄音室時,隨口問我:「你在看什麼?」我將雜誌遞給她,沒想到她一見到封面上「質子半徑的量子問題」幾個字,竟然就倒退了兩步!而當下她驚恐的神情,讓我至今難忘。 科學,是多少人的痛。 欣見《科學閱讀素養》問世,匯整了生動有趣的科學素材與延伸思考的學習單,相信在師長適當的運

用及引領下,可望能消弭學子對科學的驚恐,進而培育出更具科學素養的理性社會。 鍾昌宏 老師 臺中市光榮國中生物教師、國民教育輔導團自然科輔導員 不論知識的累積、交流或傳播,閱讀都是最方便有效的途徑,《科學閱讀素養》除了精挑細選的科普文章,更由專家教師進行主題導覽、相關教材連結、挑戰閱讀王與延伸思考,讓這本特輯不僅適合科學知識的自主學習,更適合培養學生擷取訊息能力、解釋文本能力、省思並評鑑文本能力,成為教師推動科學閱讀與培養閱讀素養的好幫手。 簡志祥 老師 新竹市光華國中生物教師 「你長大想做什麼?」「我長大要當科學家!」在我還是小孩的時候,我曾經有過這樣的

夢想。記得當初為了更了解科學是什麼,我走進書店去找科學雜誌來看,可是翻開那些科學雜誌,卻看得一個頭兩個大,因為都不是寫給小孩看的。而現在不一樣喔,這本書出現了,不僅是以少年為對象,更以主題集結了過去在雜誌上的文章,用淺顯易懂的方式,帶你更貼近科學,而且文章之後還附上延伸資料和思考問題,你可以藉此更了解這個議題,而且老師也能夠拿來做相關應用呢。 蕭虹 老師 高雄市立德國中退休教師、高雄市自然科輔導團榮譽輔導員 「邏輯會把你從A帶到B,但想像力會帶你到任何角落。」~~~愛因斯坦 在科技時代中速度與創新主導了變革,學習不再是教室內的活動、講台上的解說者。翻轉教室的轉化同時也帶

動教育形態的改造,教師跳脫傳統的依賴教科書的的束縛,啟動了教育新能量的動力,老師的角色重新調適和重建,對自己原有的能力解套出來,學習與閱讀成為我們必須養成的生活習慣。適時調整自我的因應之道,與時俱進的的克盡「傳道、授業、解惑」的師道,共構「教師社群」善導學生和教學相長的心智。而科學少年的《科學閱讀素養》即能延伸教科書的學習,編輯教師隨手可使用之課外參考教材,更將學習的想像力無限放大。 蘇敬菱 老師 宜蘭縣市復興國中生物教師、教育部中央輔導團自然與生活科技領域輔導員 螢火蟲的神密冷光及隔空點火到底是如何辦到? 科學總是充滿了未知及驚喜!本書除了收錄了數篇《科學少年》精彩的文章外,

又有多位教學經驗豐富的教師整理出具加深加廣系統思考的有趣提問,引導在文本中脈絡地學習及概念連結整合。在進行中常讓人恍然大悟時常忍不住科科笑了起來,「哦~原來是這樣子哦~科科..」,令人想不停地悅讀趣。

精靈寶可夢中文版進入發燒排行的影片

牌組強度★★★★

操作技巧★★★★

入手難度★★★★

穩定 性★★★★

加入頻道會員►https://www.youtube.com/channel/UCNvD_kzj9Wpbyvq1Fh7KkRw/join

到Po Town買Code輸入代碼《MANGO》享5%折扣►https://www.potownstore.com/

芒果粉絲頁►https://www.facebook.com/pokemontcgmango/

芒果的蝦皮►https://shopee.tw/qq0955890558?smtt=0.0.9

追蹤小芒果IG❤️►https://www.instagram.com/pokemontcgmango/

Twitter►https://twitter.com/pokemontcgmango

微博►https://www.weibo.com/p/1005057298532392

寶可夢現象:寶可夢跨媒體呈現的跨文化研究──以法國與台灣為例

為了解決精靈寶可夢中文版 的問題,作者康哲銘 這樣論述:

本論文題為《寶可夢現象:寶可夢跨媒體呈現的跨文化研究──以法國與台灣為例》,旨在探討日本電玩遊戲《精靈寶可夢》(舊譯《神奇寶貝》,以下簡稱《寶可夢》)所引發的《寶可夢》文化現象,其中特別觀察與分析其在法語地區的法國與華語地區的台灣,所造成的社會文化現象。本論文主要想探討:作為一個日本電玩遊戲,《寶可夢》是如何能得到跨國消費者的喜愛,並且在各地造成一股社會風潮?筆者試著藉由跨媒體理論、在地化翻譯理論,以及日本的文化政策分析《寶可夢》現象,論述其跨媒體運用與跨文化特質。同時,也從《寶可夢》現象延伸至探討日本文化對於法國,與台灣的影響。首先在第一章,我們簡短地介紹了《寶可夢》的發展,並回顧它是如何

從一個電玩遊戲發展成一個娛樂品牌。現今,我們在不同的媒體與平台上發現《寶可夢》的蹤影,如動畫、電影、卡牌遊戲等等。不過回顧《寶可夢》的發展歷程,其實它源於西元1996年,日本任天堂在Gameboy平台上所發行的《寶可夢 紅/綠》。有別於《寶可夢》今日在不同媒體上的活躍與受歡迎的表現,其首部作品《寶可夢 紅/綠》在初期並沒有十分驚人的商業表現,甚至遊戲裡也存在許多漏洞。不過其中一項關於寶可夢「夢幻」的漏洞後來被玩家所發現,官方於是化危機為轉機,利用此機會於少年漫畫雜誌上進行促銷宣傳活動,沒想到成功提高遊戲銷量,並使其成為兒童間的討論話題與人氣遊戲。隔年,同名動畫開始於電視上播出,動畫的播出使《寶

可夢》的文化影響力變得強大。而後寶可夢公司正式成立,負責遊戲相關周邊業務,如寶可夢中心的營運與衍生商品的製作與販售,由此確立了《寶可夢》從單純的電玩遊戲,變成一個跨媒體的娛樂品牌。接著,我們試圖探討何謂寶可夢現象(Pokémania),以及如何對此進行分析。即使《寶可夢》在日本具有相當大的影響力,不過卻是從海外市場開始出現關於《寶可夢》的社會現象討論。寶可夢現象(Pokémania)一詞是在美國《時代》雜誌上被首次提出來。當時《寶可夢》試圖跨足國際市場,第一個所選的便是美國,由於已經具有經驗,其在美國市場複製了日本的營銷方式,藉由跨媒體的運作迅速地製造了《寶可夢》的高知名度與人氣,於是《寶可夢

》於1999年登上《時代》雜誌封面,引發了社會現象的討論,也因此出現「寶可夢現象」(Pokémania)一詞。然而該如何定義「寶可夢現象」?筆者認為「寶可夢現象」是由《寶可夢》所引起的一種短暫性、暫時性的社會風潮,此現象會隨著《寶可夢》所推出的遊戲商品,時而增長;或時而消退,ㄧ如其產品在市場機制下的生命週期。於是本論文的分析將主要著重於「寶可夢現象」最為明顯的時期:在法國的「寶可夢現象」,筆者觀察到有兩個主要的高峰,分別是在西元2000年與2016年;而在台灣,「寶可夢現象」最顯著的表現是出現在西元1998年,接著同樣也是2016年。於第二章,筆者認為,「寶可夢現象」的出現是其背後的「寶可夢超

級娛樂系統」,與「寶可夢宇宙」交互作用的結果,於是本論文試圖從這兩個角度解析「寶可夢現象」。首先,「寶可夢超級娛樂系統」的概念與跨媒體理論相符合,《寶可夢》透過其在電玩遊戲、卡牌遊戲、漫畫、動畫,電影等媒體上的出現,增強他的大眾曝光與能見度,因此《寶可夢》無論出現於任何形式的媒體,都能使其影響力得到一次次的強化。此外,透過爬梳跨媒體理論分析「寶可夢超級娛樂系統」,我們發現跨媒體行銷的概念在日本被稱為「Media Mix」,意即媒體之間的混合,例如「動畫化」、「電影化」之類的概念,在當地早已行之有年。這個日本術語的概念也與美國學者瑪莎.金德(Marsha Kinder)所提出的「超級娛樂系統」

(Supersystem of Entertainment)理論相符合。在其關於《忍者龜》(Ninja Turtles)的媒體研究中,她發現《忍者龜》角色塑造的文化多樣性,使其得以在不同媒體上呈現,例如電視影集或電影。筆者發現此一觀點與《寶可夢》相符合,其藉由各個表現出《寶可夢》核心要素的媒體間的相互作用,建立出一個「寶可夢超級娛樂系統」,將自己的影響力極大化。同樣地,在跨媒體理論中,亨利.詹金斯(Henry Jenkins)透過對於電影《駭客任務》(The Matrix)的分析,提出了「跨媒體敘事」(Transmedia storytelling)與「世界觀建立」(World buildin

g)等理論,他指出透過不同的媒體敘述一個相同的故事,將會從文本與媒體間建立出一個「故事宇宙」,不再受限於媒介,有著自己獨特的世界觀。我們可以從《寶可夢》中發現,即使推出新作品,其主角小智與皮卡丘仍然頻繁出現在動畫,與電影當中,作為「寶可夢宇宙」的核心,於是看到《寶可夢》的同時,也一定會想到小智與皮卡丘。此外,保羅.貝爾蒂(Paolo Bertetti)也透過科幻電影談到「可能世界」(Possible Worlds)的概念,亦真亦假、虛實交雜的世界觀容易引起共鳴,我們同樣可以在《寶可夢》身上得到印證,例如其出版物含有許多虛實交雜的故事敘述。然而,「寶可夢現象」何以能夠成功地在海外市場發酵呢?事實

上,筆者認為「寶可夢現象」的誕生不僅僅是「寶可夢超級娛樂系統」與「寶可夢宇宙」的產物,《寶可夢》的在地化翻譯更是在其中扮演著重要的角色。我們接著談到岩淵浩一所提出的「無文化氣味」的文化商品,根據他的定義,文化氣味會使人聯想到特定國籍、種族、膚色抑或是產生文化偏見等想法,於是他認為《寶可夢》是相對「無文化氣味」的日本文化商品,正因如此,《寶可夢》能夠在國際市場上取得成功。同時,「無文化氣味」的因素賦予《寶可夢》於在地化翻譯方面具有豐富的可塑性,對此,我們談到了在地化翻譯理論,卡門.曼吉龍(Carmen Mangiron)與美奈子.奧哈根(Minako O'Hagan)提到了新的翻譯術語「創譯」(

Transcreation),這種新穎,且相對自由的翻譯方法被廣泛地運用在電玩遊戲在地化產業。我們也能從許多寶可夢名字的翻譯上看到「創譯」的實踐,如文字遊戲。此外,多國語言的翻譯亦增添了《寶可夢》的文化色彩,使其不但沒有失去寶可夢本身的特質,還更貼近不同語言文化的玩家。話雖如此,眾人皆知《寶可夢》源於日本,筆者也仍然在《寶可夢》身上發現日本文化的身影,《寶可夢》與其他日本知名的電玩遊戲、動漫皆被視為代表日本「酷文化」的例子。事實上,「酷日本」(Cool Japan)為前日本首相安倍晉三,所提出來的文化政策。該政策希望通過「酷」的日本文化商品來重新定義,與打造日本新的形象,即是「酷日本」。這一項

政策也與約瑟夫‧奈伊(Joseph Nye)提出的「軟實力」(Soft Power)概念有關,這個術語是指利用某種相對於軍事力量而言,較「軟」的文化力量,以其來說服或者影響他人的行為,進而達成自己目的的一種實力。即便《寶可夢》不具有濃厚的「文化氣息」,其顯然是代表「酷日本」的文化商品。我們也由此發現,日本動漫與遊戲的確成功地重新定義了日本,使世界看到不一樣的日本。不過,筆者不禁思考,這些「酷」的文化產品是否就足以代表日本文化?道格拉斯.麥格雷(Douglas McGray)曾提出「國民酷總值」探討了日本「酷」形象的軟實力,雖然就許多方面看來「酷」形象對日本帶來許多益處,但其「酷」形象的本質在深

度上具有某種程度的限制。此外,根據他文章,這個看似現代化的「酷」形象也幾乎難以完全代表日本文化。 於是我們回到《寶可夢》的討論上,在其「酷」形象表面之下,是否有其日本文化的淵源呢?有別於「酷」形象,筆者試圖從《寶可夢》身上找到其他日本文化的蹤跡。首先,我們找到《寶可夢》與日本民間傳說「妖怪」(Yōkai)之間的連結,《寶可夢》的原名「口袋妖怪」(Pocket Monster)即已明確說明,《寶可夢》的本質就是「妖怪」(Monster)。麥可.迪倫.佛斯特(Michael Dylan Foster)也表示,可以從許多日本電玩遊戲上,發現日本「妖怪」文化獨特的多樣性與豐富性,例如《寶可夢》與《妖

怪手錶》。接著,我們也從《寶可夢》身上看到日本的「可愛」文化(Kawaii),事實上除了《寶可夢》,最能代表日本「可愛」文化即是另外一個日本知名動漫角色《凱蒂貓》(Hello Kitty)。儘管《凱蒂貓》曾遭遇過批評,根據雪倫.金賽拉(Sharon Kinsella)的觀察,「可愛」文化實際上反映出日本的實際社會狀況,其填補了某些在現實社會中所得不到滿足的心理需求。進入到第三章,回顧了《寶可夢》背後的跨媒體理論與其日本文化背景之後,筆者由此進行「寶可夢現象」分別於法國與台灣的分析。 我們分為三個不同的部分來討論法國的「寶可夢現象」:分別是其「寶可夢超級娛樂系統」、《寶可夢》的法文遊戲在地化翻

譯,最後則是探討「寶可夢現象」與「日本主義」(Japonisme)之間的關聯,是否「寶可夢現象」的出現能被視為新「日本主義」?首先,筆者認為「寶可夢超級娛樂系統」在法國的發展有兩種角度:一方面,藉由「超級娛樂系統」的建立以創造《寶可夢》廣大的知名度:當《寶可夢》遊戲於西元1999年在法國發售時,隔年,同名動畫便開始於電視上播出,接著同名電影更於2000年1月上映,由此可見其透過密集的曝光為《寶可夢》建立人氣;另一方面,隨著「超級娛樂系統」而出現的「寶可夢宇宙」使接觸《寶可夢》品牌有更多的管道,例如集換式卡牌遊戲和後來的《精靈寶可夢 Go》,這兩款呼應《寶可夢》核心概念的遊戲也能體現「寶可夢宇宙

」的存在。接著,關於《寶可夢》法文遊戲在地化,我們以寶可夢名字為例作為分析,這些法文譯名皆利用「創譯」加入歐洲文化改編,例如借用了古希臘神話或歷史當中的名字,在維持原本角色的設定上,替「文化氣味」相對較少的《寶可夢》增添了歐洲風情,也使它更貼近法語系玩家。最後,我們從「寶可夢現象」延伸探討法國人對於日本的熱情,從十八世紀的日本藝術文化影響「日本主義」,到二十一世紀的日本流行文化「寶可夢現象」,筆者認為法國與日本之間的確存在著文化關聯,不過一如「酷日本」政策試圖塑造新的日本形象,日本的形象一直是多變的,從古典優雅,帶有東方藝術風情的日本到現代的「酷」日本,法國人對於日本文化的興趣,其實取決於日本

文化的表現形式。 最後,對於台灣的「寶可夢現象」研究,筆者在此也將分為三個部分進行分析:依序是「寶可夢超級娛樂系統」在台灣的發展歷程、《寶可夢》的中文在地化翻譯,以及從「寶可夢現象」延伸,探討台灣與日本之間的文化連結:《寶可夢》等日本文化商品在台灣之所以能受到歡迎,是否與台灣人的文化認同有關聯?首先,筆者認為,「寶可夢超級娛樂系統」在台灣的發展可以分為兩個時期:第一個時期,西元1998年至2000年。在這段期間,由於主要推動「寶可夢現象」的《寶可夢》遊戲並沒有推出官方中文版,因此「寶可夢超級娛樂系統」在台灣缺乏完整的發展。與其他地區的市場發展相比,台灣市場的確難以發現到一個「系統化」的現象產

生,抑或是「寶可夢宇宙」的打造;主要扮演傳播《寶可夢》影響力的媒體則是經過在地化、有中文翻譯的同名動畫。不過第二個時期,2016年開始,隨著遊戲推出官方中文版,「寶可夢超級娛樂系統」也開始在台灣有較明顯的運作,如定期舉辦《寶可夢》錦標賽等相關官方活動,皆證明台灣市場開始進行有系統化的發展,此外,在台灣,我們也觀察到《精靈寶可夢 Go》受到年長玩家的喜愛。接著,我們談到《寶可夢》的中文在地化。由於品牌譯名的更動,引起部分中文地區玩家不滿,其中香港玩家尤甚,許多曾以粵語發音的寶可夢譯名,都被更改為以普通話發音的台灣翻譯,對他們而言,這項決定並沒有考慮到香港人的文化認同。不過,筆者也從部分更動的中文

譯名上看到「創譯」翻譯有趣的詮釋。最後,我們從台灣「寶可夢現象」的分析,延伸至文化認同的探討, 90年代期間曾有所謂「哈日」現象與「哈日族」,顯示出日本「軟實力」對於台灣的影響;然而在台灣的日治時期,日本曾在台灣實施相對「硬實力」的文化政策,如試圖透過「皇民化政策」強行建立台灣人對於日本的文化認同。然而話說回來,《寶可夢》初期的成功,是否反映出台灣人的特殊文化認同?如同前面提到的例子,即使沒有中文翻譯的《寶可夢》遊戲,也能在台灣市場銷售多年。事實上,日本文化在台灣的影響可以分成兩個方面來談:首先,一方面日治時期的歷史背景的確反映在台灣的社會環境中,使台灣人對於日本有熟悉感,如年長世代對於日本時

代的懷念、甚至台語中都有日語的存在。另一方面,我們其實可以發現,從「哈日族」到「寶可夢現象」,這些種種喜愛日本大眾流行文化的表現,除了是一種台灣人對於「酷日本」的欣賞,透過消費日本科技產品、關注日本流行時尚也表達出台灣人對於「日式」生活的嚮往。

花束集:捷克民族傳說集

為了解決精靈寶可夢中文版 的問題,作者KarelJaromírErben 這樣論述:

★ 捷克公認最偉大童話故事作家埃爾本經典敘事詩,出版百年首次授權繁體中文版! ★ 13篇敘事詩,搭配13幅細緻蛋彩畫插圖,絕美詩集描繪捷克民族不朽精神! ★ 捷克當地流傳最久遠的民間傳說與童話,送給世界最真誠的警世箴言! ★ 關於愛與死亡、幸福與懺悔的古老傳說,娓娓道出捷克傳統社會嚴謹的道德觀! 《花束集》是作者埃爾本根據畢其一生採集而來的捷克民族傳說故事,以敘事詩的體裁進行創作成集。一篇篇遞層且相互呼應的寓言或是警世箴言,不僅成功地詮釋捷克傳統社會嚴謹的道德觀,也完美地描繪出捷克民族的靈魂。捷克文學家、音樂家與藝術家深受其影響,包括史麥塔納(Bedřich Sme

tana, 1824-1884)、聶魯達(Jan Neruda, 1834-1891)、德弗札克(Antonín Dvořák, 1841-1904)、楊納傑克(Leoš Janáček,1854-1928)與馬爾蒂努(Bohuslav Martinů, 1890-1959)等,皆紛紛以各種文學作品、音樂或是藝術方式來表達對於民族主義意識抬頭的渴望。其中,最為知名的應是德弗札克在1890年代創作的四首交響詩,其文本取材便是來自《花束集》四篇同名詩作:〈水妖精〉、〈午間女妖〉、〈金紡車〉、〈鴿子〉。而〈水妖精〉也是德弗札克於1900年完成的著名歌劇《露莎卡》(Rusalka)中的角色靈感來源;知

名捷克導演布拉貝茨(F. A. Brabec, 1954)於2000年擷取其中七篇敘事詩成功拍攝同名電影《花束集》,橫掃2000年「捷克金獅獎」最佳攝影獎、最佳音樂獎等四項大獎。直至現代,本書一直是捷克小學重要的捷克文學基礎教材。 埃爾本對於《花束集》原版的十二篇敘事詩也有別出心裁的安排。作者就每首敘事內容的屬性採鏡像排列:同書名的開場詩〈花束〉與最末篇〈女先知〉都是關乎國族命運的寓言;第二篇〈寶庫〉與第十二篇〈女兒的詛咒〉則是講述母與子的關係;第三篇〈新郎衫〉與第十篇〈柳樹〉論及男與女的關係;第四篇〈午間女妖〉與第九篇〈水妖精〉則提及人與超自然力量的關係;第五篇〈金紡車〉與第八篇〈札

霍爾的刑床〉談論的是內疚、懺悔以及最終的救贖;第六篇〈聖誕夜〉與第七篇〈鴿子〉則是對比幸福與悲傷,以及愛與死亡。這樣極具巧思的篇章排列,漸層遞接,如同書名,好比一紮花束。 好評推薦 「中文讀者,對英美德法等西歐北美的浪漫主義作品,多半耳熟能詳,但對東歐民族的浪漫傳統認識,尚待開發。《花束集》中譯本的出版,正好可以彌補此一不足,十分可喜。」──詩人 羅青

國內手機遊戲休閒玩家之休閒態度與涉入

為了解決精靈寶可夢中文版 的問題,作者潘美吟 這樣論述:

手機遊戲市場逐年擴大,現代人人手一機,不管在何時何地都拿出手機玩遊戲解無聊,或是化解尷尬場合,透過手機遊戲打發時間更是常見,了解玩家對於使用手機遊戲的態度與涉入程度等心理狀態,才能更加理解行為的發生。本研究針對「休閒玩家」進行手機遊戲休閒態度與休閒涉入之調查,探討不同人口統計變數、行為特性的手機遊戲休閒玩家對於遊戲之休閒態度與休閒涉入是否有差異,以及了解休閒態度和休閒涉入兩者的關係;研究執行是採用滾雪球抽樣於網路問卷施測方式進行調查,共計回收410份有效問卷。研究結果顯示玩手機遊戲的休閒玩家性別男女人數相近,男性遊玩手機遊戲的行為意圖比女性高,且更將手機遊戲視為生活的中心;年齡層較小的比年齡

層大的玩家在行為意圖上更有意願玩手遊;受過高等教育(大學、研究所)的玩家較喜愛玩手機遊戲;大部分玩家每日花費一小時內玩手遊,手機遊戲對玩越久的玩家更具有吸引力、視為生活的中心,也更容易在手遊中尋找身分認同;約一半的受訪者加入手遊相關社團或論壇,而有參加的玩家對手遊持更正面態度、涉入也較深;年資中期的玩家比短期的玩家更在乎從手遊中追求的身分認同;有課金的玩家在休閒態度上持有更正面的態度,也更重視透過玩手遊進行社交機會;最多玩家玩角色扮演類的遊戲,且玩該類型遊戲的玩家比玩益智類的玩家更有玩手遊意願。最後,手機遊戲休閒玩家的休閒態度與休閒涉入關係達顯著水準,玩家對玩手機遊戲的認同度越高,則涉入程度越

高。

想知道精靈寶可夢中文版更多一定要看下面主題

精靈寶可夢中文版的網路口碑排行榜

-

#1.GOOD SMILE COMPANY官方網站

中文 · 最新消息 · 出貨情報 · 訂單截止日訊息 · 活動情報 · 所有商品 ... 寶特瓶扣環RACING MIKU 2022Ver. 002 ... DYNAZENON 南夢芽1/6比例模型」預定出貨日公告. 於 www.goodsmile.info -

#2.【中文版預告2】《劇場版精靈寶可夢就決定是你了!》11.17 ...

全台聯映國語發音/ 中文 字幕、日語發音/ 中文 字幕【劇場版 精靈寶可夢 就決定是你了!】2017.11.17 再次體驗最初的感動電影 ... 於 www.youtube.com -

#3.《Pokémon UNITE》官方網站

《寶可夢大集結》官方網站。5vs5的對戰遊戲!全力獲得分數,奪下勝利吧! ... Nintendo Switch版智慧型手機版好評上線中! 本遊戲為免費遊玩※部分遊戲內容可付費購買 ... 於 www.pokemonunite.jp -

#4.中文版寶可夢卡牌發展史 - 人人焦點

由於這些年來盜版商印製了數量龐大的中文版假冒卡片,因此當提到中文版本的寶可夢集換式卡牌遊戲(PTCG)時,人們總會在腦海里浮現出盜版、翻印等負面 ... 於 ppfocus.com -

#5.NS《寶可夢劍》中文版的價格推薦- 2022年7月 - BigGo

「NS《寶可夢劍》中文版」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo ... 【就是要玩】現貨NS Switch NS 寶可夢劍or 盾+ 擴充票中文版神奇寶貝精靈寶可夢. 於 biggo.com.tw -

#6.从请愿到中文《精灵宝可梦》的中文化进程 - 机核

以他本人的学历是可以无压力的游玩宝可梦英文版的,但他还是决定了继续推行请愿活动,他本人表示当初的动力一是刚刚好世锦赛是在华盛顿家门口举办的可以顺势去做,另一方面 ... 於 www.gcores.com -

#7.熱售中 - 威秀影城

威秀影城(VIESHOW CINEMAS),自1998年營業至今,為台灣最大的連鎖影城,全台共計13座據點。威秀影城擁有最出色的播映設備,包括數位IMAX和3D設備,也是全台首座結合 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#8.精灵宝可梦黄化网站 - 18183手游网

精灵宝可梦 黄化网站是一款像素风掌机宝可梦游戏,再现经典。多张地图,多样玩法,联盟大赛、家族团战跨服个人战、公会战尽情挑战。新增一元商城,一元精灵盲盒(可以 ... 於 www.18183.com -

#9.精靈寶可夢太陽・月亮

將與全世界同期於2016年11月18日發售Nintendo 3DS專用『精靈寶可夢(Pokémon)』系列 ... 精靈寶可夢遊戲誕生20週年,世界首個精靈寶可夢中文版的發售,將為中文玩家打開 ... 於 www.pokemon-sunmoon-cn.com -

#10.神奇宝贝百科,关于宝可梦的百科全书

這裡是有關寶可夢的百科全書,我們為了像大家一樣的寶可夢愛好者們而聚集在一起,為了再現一個真實 ... Bag 精灵球Sprite.png ... 寶可夢傳說阿爾宙斯封面繁體中文.png. 於 wiki.52poke.com -

#11.[NS ] 售精靈寶可夢明亮珍珠- 看板Gamesale | PTT遊戲區

☆【物品名稱】:精靈寶可夢明亮珍珠☆【遊戲分級】:限制級← 可直接使用,無須編輯。 ☆【地區語系】:日版/中文☆【商品圖片】: ... 於 pttgamer.com -

#12.《精靈寶可夢劍/ 盾》確定中文版將於11 月15 日發售 - ePrice

由任天堂旗下The Pokémon Company 製作的經典老牌遊戲《精靈寶可夢》系列最新作《精靈寶可夢劍/ 盾》於今晚的「Pokémon Direct 2019.6.5」中確定,繁體中文版將於今年 ... 於 www.eprice.com.tw -

#13.精靈寶可夢(神奇寶貝) - 麗王網購

精靈寶可夢 PTCG 中文版劍&盾特別卡組葉伊布VSTAR. $400元 ; 精靈寶可夢PTCG 集換式卡牌中文第十九彈劍&盾時間觀察者一包. $49元 ... 於 www.toyking.com.tw -

#14.Pokémon GO

捕捉寶可夢,填滿你的寶可夢圖鑑吧!你也能透過孵蛋或與其他訓練家交換寶可夢來獲得更多寶可夢。 冒險路上需要的道具. 旋轉寶可補給站和道館的轉盤,獲得精靈球、樹 ... 於 pokemongolive.com -

#15.社交媒體網紅Logan Paul將把史上最貴精靈寶可夢卡牌 ...

金色財經報導,史上最貴精靈寶可夢卡牌「Pikachu Illustrator」擁有者、社交媒體網紅Logan Paul宣布將把該卡片製作成NFT,讓社區可以共同擁有該卡牌, ... 於 news.cnyes.com -

#16.PTCG 寶可夢卡牌黑暗亡靈中文版S10a 一盒20包五月發售

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買PTCG 寶可夢卡牌黑暗亡靈中文版S10a 一盒20包五月發售很值得參考。◇五月發售,到貨立即出貨◇潛伏在黑夜中的 ... 於 buy.line.me -

#17.【中文版預告】《劇場版精靈寶可夢我們的故事》12.7 與你相遇

全台聯映國語發音/ 中文 字幕、日語發音/ 中文 字幕【劇場版 精靈寶可夢 我們的故事】2018.12.7 與你相遇《預售票/Ticket》 2018/11/1(四)~12/6(四)售完即提前截止購買預售 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#18.Pokecube下载免费

最大的《Minecraft》(我的世界)软件交流、分享、下载中文社交平台,你可以下载 ... Pixelmon的最新版本已经过时了,所以 潘多拉下载提供电脑端我的世界精灵宝可梦之 ... 於 radawka-apartamenty.pl -

#19.寶可夢攻佔HOLA 50款新品今開賣!皮卡丘煎鍋 - 蘋果日報

「成熟世代」主打香氛商品,HOLA獨家設計皮卡丘、伊布造型擴香石,再搭配精靈球包裝的精油,從商品外觀到香氣都讓人療癒舒心。另外還有以木質、草本調香氣 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#20.ABC互動英語 2021 年 8 月號 No.230 【有聲版】【基礎、活用】: Going Out on a Date ...

59 中文翻譯僅供參考,請盡量低上下文理解. 10 寶可夢是世界最大的跨 ... 寶可夢也推出更多電玩遊戲與擴增實境手機遊戲《精靈寶可夢 Go 》。現在,你可以在世界各地看到 ... 於 books.google.com.tw -

#21.精靈寶可夢中文- 人氣推薦- 2022年3月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦精靈寶可夢中文人氣商品都在露天!買精靈寶可夢中文立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動, ... 於 www.ruten.com.tw -

#22.寶可夢ptcg中文版- 優惠推薦- 2022年7月 - 奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到1310筆寶可夢ptcg中文版商品,其中包含了玩具、模型與公仔,偶像、球卡與郵幣,嬰幼兒與孕婦等類型的寶可夢ptcg中文版商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#23.GO 火箭隊阪木老大對戰指南2022

Pokémon GO阪木老大對戰指南是幫助您輕鬆擊敗他,無論阪木老大使用哪種陣容。他的最後一隻寶可夢一定會是暗影傳說寶可夢。您透過擊敗阪木來捕捉暗影急涷鳥、閃電鳥、 ... 於 www.pokemonhubs.com -

#24.寶可夢公仔一隻$30兩隻$50一次全買(8隻)$200

這個東西是可愛的寶可夢公仔於公仔中找到最棒的交易! ... 玩品神奇寶貝GK 公仔2207 基因御三家皮卡丘妙蛙可發光場景雕像寵物小精靈寶可夢 商品規格: ... 於 tw.carousell.com -

#25.Pokemon Go精靈寶可夢繁體中文版上線Android、iOS版同時更新

Tandee發佈Pokemon Go精靈寶可夢繁體中文版上線Android、iOS版同時更新,留言0篇於2019-11-26 15:52:雖然Pokemon Go熱潮已經衰退不少,但路上仍常常 ... 於 www.cool3c.com -

#26.STUFF史塔夫科技 國際中文版 2016 9月號: 未來之戰!新世代遊戲主機提前對決

沒錯,這些路人八成是 Pokemon G0 (精靈寶可夢 G0 )遊戲的玩家,試圖在尋找此處是否有捕獲精靈的機會。該款遊戲主要是透過擴增實境( AR )的概念進行操作,透過虛實結合的 ... 於 books.google.com.tw -

#27.Pokemon Go 攻略王 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

當中就包括狙擊功能,它可以顯示附近或指定的寶可夢,並提供座標傳送;還可以規劃路線,適合孵蛋之用。而在面對寶可夢的時候,也可以提前查看寶可夢的詳細數值, ... 於 books.google.com.tw -

#28.卡牌(精靈寶可夢) - 墊腳石購物網

(限量)(日貨)POKEMON精靈寶可夢《集換式卡牌遊戲》劍&盾系列「Pokémon GO」強化擴充包(20包入/盒裝). $1,580. $1,580 · (限量)(美版)POKEMON精靈寶可夢集換式卡. 於 www.tcsb.com.tw -

#29.精灵宝可梦剑盾欧版有中文吗游戏支持全区中文 - 电玩男

精灵宝可梦 剑盾欧版有中文吗?相信有很多玩家都会问的问题,因为欧版会比港版日版稍微便宜一点,很多小伙伴都会纷纷选择欧版入手,但是却有一个问题会困扰 ... 於 www.dianwannan.com -

#30.寶可夢劍 - momo購物網

【Nintendo 任天堂】NS Switch 《寶可夢劍》 中文版(台灣公司貨-中文版) ... 【POKEMON 精靈寶可夢】PTCG集換式卡牌劍&盾強化擴充包對戰地區原裝盒20包S9af(公司貨). 於 m.momoshop.com.tw -

#31.精靈寶可夢Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布 - 任天堂

伊布』的控制器,不適用於其他Nintendo Switch軟體。 <皮卡丘和伊布特別版主機>. 組合內容. 於 www.nintendo.tw -

#32.寶可夢推繁中版介面隊長又要被「玩壞」啦!

官網宣布,現在《精靈寶可夢GO》已經開始提供Android 0.61.0 及iOS 1.31.0 版本更新,而在這次更新中,除了遊戲的介面全都變成了中文,道館、道具及寶 ... 於 game.udn.com -

#33.精靈寶可夢官方中文版來了! Pokemon GO! Android 0.61.0 iOS ...

精靈寶可夢 官方中文版來了! Pokemon GO! Android 0.61.0 iOS 1.31.0 起新增繁體中文介面[二代精靈寶可夢] Niantic 在水系寶可夢慶祝活動(Water. 於 newguest88.pixnet.net -

#34.現貨寶可夢神奇寶貝精靈球中文版精靈寶可夢皮卡丘伊布 ...

現貨寶可夢神奇寶貝精靈球中文版精靈寶可夢皮卡丘伊布Nintendo Switch tretta卡。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。Blue One 電玩樂天市場主要 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#35.寶可夢go 稀有度 - La5hl

第二世代精靈寶可夢(Pokemon Go)已經開抓,但是各位訓練師們知道哪些寶可夢( ... Pokemon Go(精靈寶可夢) 道具用途中文版寶可夢Pokémon GO在台灣! 於 la5hl.nl -

#36.Pokémon 寶可夢 - 康是美網購eShop

寶可夢 筆套公仔-第二彈(混款). $199. $199 · 【Nintendo Switch】寶可夢傳說阿爾宙斯《中文版》(無首批特典Ga-Ole卡匣) -廠商直送. 於 shop.cosmed.com.tw -

#37.《寶可夢朱/紫》公佈!2022 年冬季發售 - Engadget

在「寶可夢日」的Pokémon Presents 特別直播活動當中,The Pokémon Company 正式公佈了由Game Freak 開發的新作《寶可夢朱/紫》。 於 chinese.engadget.com -

#38.百變怪抱枕

排除不相關商品(4) Pokemon寶可夢巨大化系列百變怪大頭立體抱枕. ... 圖/翻攝自village-v.co.jp) #伊麗莎白靠枕精靈寶可夢布偶系列-百變怪串珠 ... 於 rudestoleti.cz -

#39.精靈寶可夢TCG Online 哈啦板- 巴哈姆特

神奇寶貝戰鬥卡Online. 遊戲支持多國語言,介面可以設置英法德意西等其他語言,非常可惜的是目前不支持中文.. 關於註冊帳號的方法請參考常見問題集。 於 forum.gamer.com.tw -

#40.POKEMON 精靈寶可夢 - 博客來

任天堂NS Switch 寶可夢晶燦鑽石明亮珍珠- 雙重包同捆組-中文版 ... 【精靈寶可夢】日本製皮卡丘閃電皮神彈蓋直飲大容量水壺抗菌加工800ML(附背帶). 於 www.books.com.tw -

#41.口袋妖怪剑盾下载最新版2022 口袋妖怪剑盾下载教程 - 九游

口袋妖怪剑盾是以精灵宝可梦为原型制作的RPG手游,作为精灵宝可梦的正统续作,口袋妖怪剑盾游戏中拥有全新的游戏剧情和玩法内容。在口袋妖怪的世界中, ... 於 www.9game.cn -

#42.【NeoGamer】現貨即發NS Switch 精靈寶可夢寶可夢傳說阿爾 ...

國際版封面中文字幕+獨家特典國際版封面不包含數位特典(也就是服裝特點跟連動特典) 下單請注意(很多網友也是評論說服裝是有時代帶入感,一兩百年前的審美就是這樣。 於 neogamer.jollybuy.com -

#43.精靈寶可夢-實用連結 - 貓腳印娛樂文化| Catfootprint

寶可夢中文 LOGO.png. unnamed (1).png. 寶可夢官方網站(中文版) (活動資訊、系列卡表). unnamed (1).png. PTCG News資訊站(中文版) (活動資訊、牌組列表). 於 www.catfootprint.com -

#44.【1080P/劇場版/台配國語】精靈寶可夢就決定是你了

原本應該到大木研究所領取要成為自己夥伴的寶可夢的小智,因為睡過頭, ... 精靈寶可夢 太陽與月亮SM-第73-77集-烏拉烏拉島篇[繁中],【剧场版】精灵宝可 ... 於 www.bilibili.com -

#45.首頁|《寶可夢晶燦鑽石/明亮珍珠》官方網站

寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠》官方網站。《寶可夢》系列最新作2021年11月19日在Nintendo Switch登場! 於 www.pokemon.co.jp -

#46.Switch 《精靈寶可夢Let's GO 皮卡丘/ 伊布》11 月16 日全球發售

Switch 《精靈寶可夢Let's GO 皮卡丘/ 伊布》11 月16 日全球發售,有中文版! · 洞見機會,創新未來──新創如何用雲端打出一手好牌:AWS Startup Day 7 月 ... 於 www.inside.com.tw -

#47.3DS 精靈寶可夢太陽月亮中文版全新 - 蝦皮購物

3DS精靈寶可夢月亮版全新便宜售購買3DS 精靈寶可夢太陽月亮中文版全新. 於 shopee.tw -

#48.精靈寶可夢中文版命名爭議 - 维基百科

精靈寶可夢中文版 命名爭議(英語:Pokémon Chinese translation dispute)是在2016年精靈寶可夢系列(Pokémon系列)遊戲《精靈寶可夢太陽/月亮》首次官方中文化时,因 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#49.『Pokémon Masters EX』官方網站

「ポケットモンスター」、「ポケモン」、「精靈寶可夢」、「寶可夢」、「Pokémon」是任天堂的商標。 遊戲畫面皆為開發中畫面。 我們使用Cookie以提供更優質的線上體驗。 於 pokemonmasters-game.com -

#50.精灵宝可梦第一季中文版 - 今日头条

精灵宝可梦 国语版第一季剧情:真新镇的少年年满10岁之后,就可以得到训练神奇宝贝的资格。10岁的少年小智(松本梨香配音)以成为最厉害的神奇宝贝训练大师为目标,即将踏. 於 m.toutiao.com -

#51.Pokemon GO: 2022最新外掛攻略王 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

如果你想一口氣知道附近出現的寶可夢,那麼就可以使用選單中的「地圖」了。除了可以看到附近的寶可夢道館之外,你也可以在地圖上加入圖標,設定多個圖標之後,就可以自定義 ... 於 books.google.com.tw -

#52.【精靈寶可夢】集換式卡牌遊戲將推出繁體中文版

《寶可夢》官方宣布:寶可夢集換式卡牌遊戲(PTCG),將於10 月9 日推出繁體中文版, 2020 年將舉辦台灣版《寶可夢》集換式卡牌遊戲No.1 玩家大賽, ... 於 game.kikinote.net -

#53.精灵宝可梦卡牌中文网

精灵宝可梦 卡牌中文网,提供最新卡牌中文数据库查询。 於 www.pmtcgo.com -

#54.【情報】3DS遊戲《精靈寶可夢太陽/月亮》中文版11月18日 ...

即將在11月18日全球同步上市於掌上遊戲機Nintendo 3DS的《精靈寶可夢太陽/月亮》將是系列首度由官方推出繁體中文版的一款Pokemon系列作,日前任天堂中文官方頻道中也釋 ... 於 www.mobile01.com -

#55.Pokemon Go》推出繁體中文版隊長們又被玩壞了(內有英文版 ...

而精靈譯名的來源依據,是源自於去年任天堂官方要推出《精靈寶可夢:太陽》、《精靈寶可夢:月亮》繁體中文版時所做的官方譯名,這份官方譯名是任天堂 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#56.精灵宝可梦究极之日游戏中文版安卓版

精灵宝可梦 究极之日手机版下载是一款口袋妖怪系列的力作,拥有新的故事剧情,几百种全新的精灵即将登场,玩家在全新的冒险旅途中,结识各种神奇宝贝,并建立强大的精神 ... 於 www.yxdwj.com -

#57.正版的《精靈寶可夢》中文玩家有多少?這次老任要統計了

2016年2月26日,《精靈寶可夢·太陽/月亮》宣布首次官方中文化,所有版本的遊戲都內置包括簡體中文、繁體中文在內的七種語言!11月28日中文版世界同步 ... 於 kknews.cc -

#58.[NS ] 售精靈寶可夢明亮珍珠- 二手遊戲交易 - PTT Web

【物品名稱】:精靈寶可夢明亮珍珠☆【遊戲分級】:限制級← 可直接使用,無須編輯。 ☆【地區語系】:日版/中文☆【商品圖片】: ... 於 pttweb.tw -

#59.帶你看10張日拍價格超乎想像的「寶可夢卡牌」!

最大的關鍵或許就在超低的門檻與簡單的遊戲規則,拿最新發售的「V 起始牌組」來說,只要500 日幣(中文版定價180新台幣)就能獲得60 張基本牌組,包含一張強力的VMAX 卡片 ... 於 www.toy-people.com -

#60.精靈寶可夢中文版| 飛比價格

精靈寶可夢中文版 價格推薦共2641筆。另有精靈寶可夢圖鑑、精靈寶可夢let's go、精靈寶可夢卡牌。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜, ... 於 feebee.com.tw -

#61.手機週刊: iPhoneS X Android Issue 615 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

TM 8 $ 98 電子版限定秘技王 89 精最最強外掛靈精靈寶可夢 GO 寶外可判丁掛约 1 27 ... 盒雙開大法 TM 靈寶可夢 GO go 1 ( COM SALE 寶可夢進化大全糖果投資推薦寶可夢 ... 於 books.google.com.tw -

#62.為什麼要叫做「精靈寶可夢」?兼談法律、在地化和全球定位

... 太陽》、《精靈寶可夢月亮》,並將首度推出官方正式的繁體中文版遊戲。 在這一宣布中,也同時確定了「Pokémon」的中文官方譯名為「精靈寶可夢」。 於 www.u-acg.com -

#63.小说,小说网,最新热门小说-起点中文网_阅文集团旗下网站

起点中文网,最新热门小说网站,提供玄幻小说、武侠小说、原创小说、网游小说、都市 ... 无齿翼龙成为了化石翼龙,宝可梦与果实能力的结合将给这个世界带来全新的变化. 於 www.qidian.com -

#64.精灵宝可梦电影中文版- 西瓜视频

西瓜视频为您提供又新又全的精灵宝可梦电影中文版相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看精灵宝可梦电影中文版就上 ... 於 www.ixigua.com -

#65.3DS《精靈寶可夢究極之月》中文版(日文主機專用)

3DS《精靈寶可夢究極之月》中文版(日文主機專用) - ├ N3DS 日規遊戲, 發售日︱2017-11-17 3DS《精靈寶可夢究極之月》中文版(日文主機專用) 於 24h.pchome.com.tw -

#66.中文版精靈寶可夢卡-新人首單立減十元

當然來淘寶海外,淘寶當前有239件中文版精靈寶可夢卡相關的商品在售。 在這些中文版 ... 繁體中文版PTCG精靈寶可夢精靈寶可夢卡片卡牌GX閃卡口袋妖怪卡片. 夏季大促. 於 world.taobao.com -

#67.精灵宝可梦中文版命名争议 - Wikiwand

精灵宝可梦中文版 命名争议(英语:Pokémon Chinese translation dispute)是在2016年精灵宝可梦系列(Pokémon系列)游戏《精灵宝可梦太阳/月亮》首次官方中文化时, ... 於 www.wikiwand.com -

#68.神奇寶貝遊戲首次中文化更名精靈寶可夢 - 中時新聞網

神奇寶貝的遊戲終於推出中文版,並且正名為「精靈寶可夢」。 ... 大廠任天堂在1996年在掌上型遊戲機Game Boy上所推出的遊戲,動畫版也在1997年推出。 於 www.chinatimes.com -

#69.《我的世界》精灵宝可梦阵容介绍神奇宝贝雨天队 - 游侠手游

我的世界精灵宝可梦采用了精致的像素风格,并与宝可梦游戏结合,打造出了这款像素世界版的精灵对战游戏,许多小伙伴也是已经下载并开始玩耍了, ... 於 m.ali213.net -

#70.(G)I-DLE舒華撞臉「精靈寶可夢這隻」,超像對比圖瘋傳!翻牌 ...

貓相、狗相、兔子相、小鹿相…韓國人很喜歡用動物分門別類來形容一個人的外貌,演藝圈更是出現許多「XX相代表男神、女神」,甚至還有進化版的《精靈寶 ... 於 www.niusnews.com -

#71.口袋妖怪正版游戏合集

宝可梦 IP的手游并不算多,不过普遍质量都很高,像是《宝可梦大集结》带给大家MOBA对决的体验,而《宝可梦GO》则通过vr技术让各位玩家在现实世界中捕捉精灵,而《宝可梦Cafe ... 於 m.youxiniao.com -

#72.3DS 精靈寶可夢究極之月※ 中文版台灣機專用※ Pokémon ...

這2 隻寶可夢的身影與《精靈寶可夢太陽/ 月亮》裡登場的傳說的寶可夢「索爾迦雷歐」、「露 ... 3DS 精靈寶可夢究極之月※ 中文版台灣機專用※ Pokémon Ultra Sun / Moon. 於 gameworld.waca.ec -

#73.寶可夢大冒險中文版- 遊戲天堂

寶可夢 大冒險推出中文選關版,使用了中文介面讓玩家更容易操作與了解。遊戲中有皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子,玩家必須操控他們通過重重關卡.. 於 www.i-gamer.net -

#74.提示信息- Android 台灣中文網- APK.TW

Android 台灣中文網 · 漫畫聯合國 · 討論區BBS · 部落格Space · 群組Group · 專題Collection · 應用中心 · 金豆儲值 · 鑽石商城Auction. 綜合. 綜合; 本版; 帖子; 用戶. 於 apk.tw -

#75.保卫萝卜4卧兔藏龙14关攻略保卫萝卜4卧兔藏龙第14关怎么过关

14关可能有些难,其兔子分布位置比较多,但是好在道路周围都放置了可以被替换的植物,也许正是因为14关难度有点高。 所以在开始就可以放置四个黄色炮台, ... 於 www.youxi369.com -

#76.校園雜誌雙月刊2016年9、10月號:如果有一條路──同性婚姻一旦合法化,教會群體有何因應之道

因此,筆者收到寶可夢和撒但教有關的信息時,就上網搜尋相關的英文文章。 ... 不在於為《精靈寶可夢 GO 》背書,而是希望提醒基督徒,在散播文章前當慎思明辨。 於 books.google.com.tw -

#77.寶可夢圖鑑| The official Pokémon Website in Hong Kong

寶可夢 圖鑑正式開放! 快來查詢你最喜歡的寶可夢情報吧! 於 hk.portal-pokemon.com -

#78.寶可夢集換式卡牌遊戲官方主頁「訓練家網站」in 台灣

為您傳遞寶可夢集換式卡牌遊戲的規則・商品・活動資訊的官方網站。 ... PICK UP. 精靈球禮盒Pokémon GO 紀念球 寶可夢集換式卡牌遊戲25週年紀念網站 ... 於 asia.pokemon-card.com -

#79.買動漫| 個人拍賣平台

魔物獵人崛起破曉擴充票》中文版盒裝數位序. 1120 · 寶可夢朱紫雙版本包裝中文版送獨家特典. 2980 · 魔法使之夜中文版TypeMoon奈須. 1890 · NS 主播女孩重度依賴. 於 www.myacg.com.tw -

#80.任天堂宣布《神奇寶貝》正式定名《精靈寶可夢》,新作首度推 ...

... Direct」線上發表會期間,宣布《神奇寶貝》系列全新作品《精靈寶可夢太陽》、《精靈寶可夢月亮》將於2016 年冬天發售,而且首度推出繁體中文版! 於 www.4gamers.com.tw -

#81.超級萌「趴腿腿伊布、超巨大波加曼抱枕」通通抱回家。 - 窩客島

寶可夢 鐵粉們大尖叫!一直以來都備受矚目的HOLA聯名居家小物系列,再次再度鎖定「Pokémon GO」的超高人氣,一次推出50款超萌寶可夢周邊,這次分別以 ... 於 www.walkerland.com.tw