罅漏意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何宇軒寫的 丈夫守則與「齊家」之道──清代家訓中的男性建構 和王安憶的 一把刀,千个字都 可以從中找到所需的評價。

另外網站补苴罅漏bǔ jū xià lòu - 沪江英语也說明:沪江四字成语大全,补苴罅漏是什么意思、补苴罅漏的意思、造句、近义词、英语翻译、补苴罅漏的成语故事及解释、发音、出处、成语造句、发音、褒义贬义、补苴罅漏的 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和麥田所出版 。

最後網站罅字取名的寓意 - 起名网則補充:罅是什么意思?罅字五行属什么? ... 罅漏(缝隙,喻事情的漏洞)。 ... 罅漏、罅隙、云罅、孔罅、罅发、罅洞、豁罅、栗罅、裂罅、隙罅、坼罅、缝罅、罅裂、完罅.

丈夫守則與「齊家」之道──清代家訓中的男性建構

為了解決罅漏意思 的問題,作者何宇軒 這樣論述:

清代男人藉由建立一套丈夫與「齊家」之道守則,展現自身「男性氣概」! 在父權至上的傳統中國社會,儒家提出「大丈夫」是男子有志氣、有作為的概念,體現了男性對自身價值的追求。要達到社會上對「大丈夫」、「男子漢」、「鬚眉」等期許,男性面臨種種挑戰,在外要獲得成就與地位,在內要懂得「齊家」──家訓就成為相當合適的研究資料。 家訓是男性長輩對家人的教誨訓示,而「為人夫」的論述,可提供深入探討男性自我角色的認知,以及男性與家人之間的互動關係。本書研究時段集中在家訓蓬勃發展的清代 (1644-1912),除了因為清代撰寫家訓的男性範圍涵蓋不同階層地位外,同時也是傳統思潮向新

思潮過渡的重要時期。其中,清代撰寫家訓的重要人物包含左宗棠、李鴻章、林則徐、曾國藩、鄭燮、孫奇逢、梅文鼎;而著名作品有《聰訓齋語》、《曾國藩家書》、《蔣氏家訓》、《孝友堂家訓》等。 本書集中探討「夫道」的內涵,審視清代家訓中男性人格的呈現及他們對家中女性成員關係的管理觀念,與此同時,亦會探討清代男性所受規範。期望本書以丈夫為主要探究對象,可為清代性別史研究作出增補與貢獻,並對理解清代夫妻關係有進一步的啓發。 本書特色 ★香港浸會大學歷史系系主任劉詠聰教授專業推薦 ★書中詳細整理有關清代家訓中男性建構之論述,並附上原文圖像及家訓作者畫像 各界推薦 劉詠聰(香港浸會大學歷

史系教授、系主任)

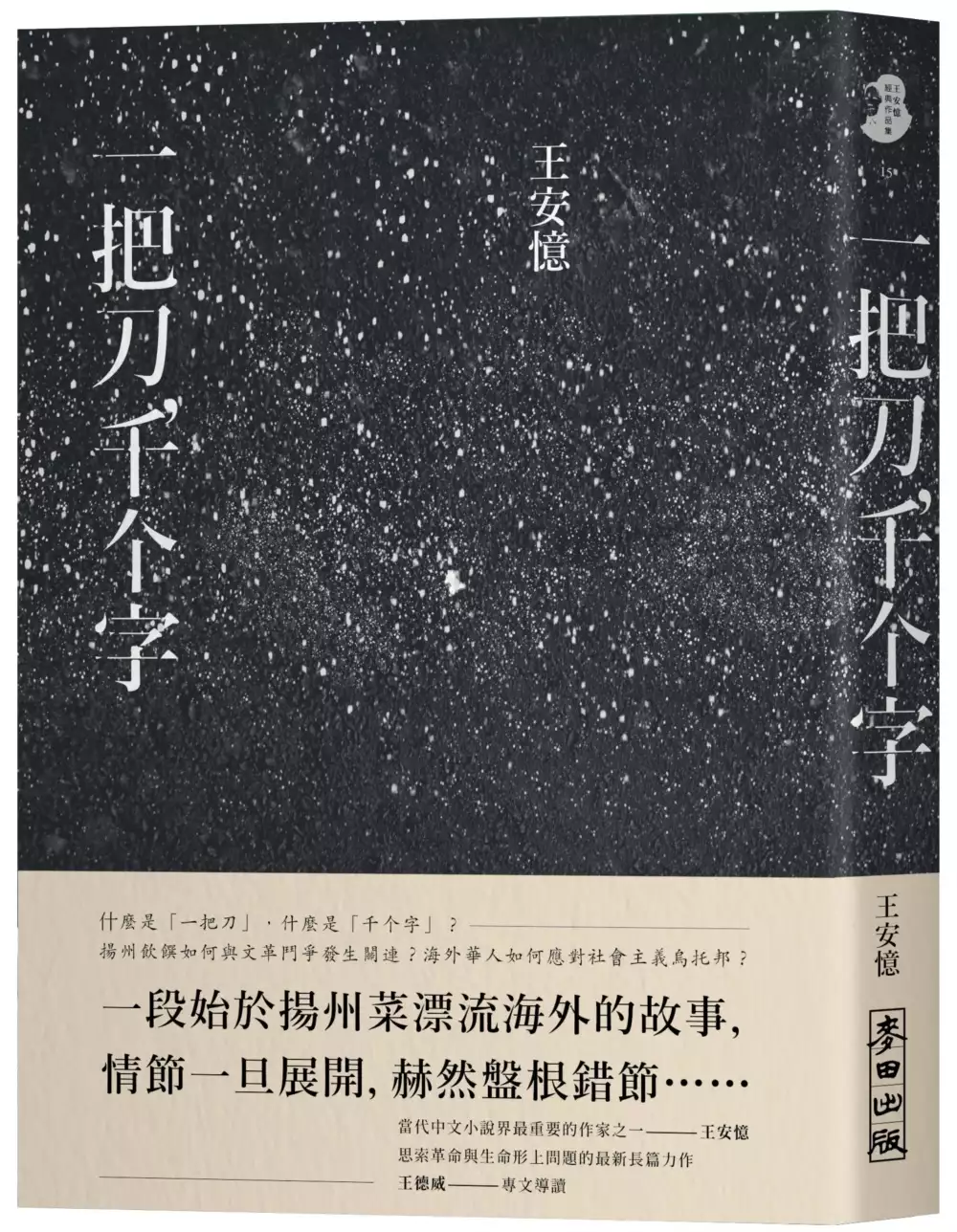

一把刀,千个字

為了解決罅漏意思 的問題,作者王安憶 這樣論述:

我從哪裡來,要到哪裡去? 一段始於揚州菜漂流海外的故事,情節一旦展開,赫然盤根錯節…… 當代中文小說界最重要的作家之一, 王安憶思索革命與生命形上問題的全新長篇力作 王德威——專文導讀 // 由革命寫到請客吃飯,王安憶運筆如刀,做她的文章。 起落之間,炮製多少人間故事,辯證名與實、人與物的始末,為之沉思,為之歎息。 這是王安憶的「千个字」,她的「小說革命」。 小說以揚州菜漂流海外的故事開場。 紐約華人的大宴小酌牽引出東北哈爾濱一場家庭悲劇,上海弄堂深處的兒女恩怨,還有揚州城裡城外的市井人生。舊金山唐人街、大西洋城賭場、天津宅邸、甚至大興安嶺鄂溫克族獵場是故事發生的場景;越南女子、

德州青年、新疆流民穿梭主要人物之間。但小說的核心是文化大革命中一起轟動全國的政治迫害事件。 《一把刀,千个字》上半部鋪陳了陳誠的故事,也提出了「謎題」:他從哪裡來,要到哪裡去?下半部敘事陡然轉變,「母親」這一人物出場。母親被污名化為現行歷史反革命,又被聖名化為國家烈士…… 王安憶寫了個後革命時代的離散故事,她要再次叩問革命的前世與今生。這讓她的小說充滿辯證意義,而這辯證藉著紐約的揚州廚子和哈爾濱的文革烈士——兒子和母親——的關係,作了戲劇化呈現。 王安憶最終要銘刻的不是一個人物或事件,而是一種精神,一種情懷的得與失。 ——王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授)

什麼是「一把刀」,什麼是「千个字」? 「一把刀」是揚州師傅擅用的菜刀,回歸民間,殺氣隱隱。「千个字」出自袁枚《隨園詩話》:「月映竹成千个字,霜高梅孕一身花。」世間浮沉終將墜入茫茫人海。 有一條秘密通道,將你的經驗引向不相干的經驗,就像海市蜃樓,某地某時的情景,投射天上,再落回紙上。 ——王安憶 =內容簡介= 「手腕子一抖,只見一條線上去——肉塊、魚塊、鱔筒、青蔥、黃薑、黑木耳、紅綠椒,五顏六色翻著筋斗,一條線下來,熱鬧喜慶。這才是揚幫菜呢!」 小說上部,由「軟兜」登場。軟兜長魚,是中國江蘇省淮揚傳統菜式,以小黃鱔脊背肉製作,此道佳餚起源於淮安。主角陳誠除了在紐約法拉盛嘗試此道

菜之外,這道菜也點出他的背景。 六○年代初生的陳誠,籍貫江蘇淮安。七歲的陳誠跟隨向來離群索居的孃孃(上海人稱呼姑姑用詞),姑侄二人住在上海虹口的弄堂,過著近乎神祕低調的生活。因不斷地遷移,七歲的他沒有上學,經由孃孃教他讀《紅樓夢》,陳誠在弄堂間被流傳是孃孃的私生子……陳誠的父親叫楊帆,何以父子二人卻是不同姓氏? 陳誠九歲認識舅公,舅公是名替人辦紅白事手藝的大廚,也是他的學菜師傅,陳誠跟了舅公三年出師,煮菜變成陳誠傍身的本事,無論流落何處。世事倥傯、因緣流轉,八○年代陳誠、父親、姊姊相繼移民美國,陳誠落腳在熱鬧多元的紐約法拉盛,遇見流徙他鄉、身懷心事的老鄉,無端飄零自他鄉過活,誰人身上沒背著

幾個故事呢? // 「他不知道,這是最後的一眼,自此,就再沒有看見她。他騎車在返程路上,幾番回頭,均無人影。心裡只覺得離開的人越來越遠,遠到渺茫。直至入夜,又到第二第三日,他終於明白,她不隨他回家,是因為已經身不由己,不得離開。」 小說下部,寫得是陳誠的母親,她義無反顧投身毛澤東發動文革的社會動員「全國大串連」,活動中她寫了十二頁大字報,標題為「人民政權和群眾運動」,行文流利、不造反也不保皇,然而這似乎為她和全家人帶來災難,文革結束後母親消失了…… 陳誠的母親出生在哈爾濱基督教家庭……世上有一種渴望犧牲的人,就像飛蛾撲火,由著光的吸引,直入祭壇。安穩歲月裡,光是平均分配於日復一日,但等

特別的時刻,能量聚集,天火與地火相接,正負電碰擊,於是,劈空而下,燃燒將至。革命的熱能,燃燒她與生俱來的俠骨。 風起雲湧的革命時代,她一人往相反方向去,但這危機四伏的敏感時刻,遭受危難的不只個人,還有家人。 // 小說裡的父親、陳誠、姊姊,甚或神祕的母親等人,他們都置身在一些共同的日子,快樂或不快樂,有時感到恐怖驚懼、危顫活著,也許在歷史的洪流中,愈來愈渺小,直至看不清;他們可能都是面目模糊的人,然而,他們依然認真地走著自己的路…… 王安憶倒敘淘寫了一個世紀的人事滄桑,她的小說總能將司空見慣的一切變成新鮮,在平淡中提煉出綿長的滋味。

罅漏意思的網路口碑排行榜

-

#1.成语词典- 补苴罅漏的意思 - 汉语字典- 汉程网

汉程成语词典提供“补苴罅漏”的成语解释、拼音、读音、成语故事、成语出处、使用示例等。 於 tool.httpcn.com -

#2.一把刀,千个字 - Google 圖書結果

自序/史詩的罅漏裡王安憶那還是上世紀七○年代末期,初進上海《兒童時代》雜誌社,這一年暑期, ... 但是,對我們激動的詢問,同事反應平淡,聽她意思,那孩子似乎性情乖戾。 於 books.google.com.tw -

#3.补苴罅漏bǔ jū xià lòu - 沪江英语

沪江四字成语大全,补苴罅漏是什么意思、补苴罅漏的意思、造句、近义词、英语翻译、补苴罅漏的成语故事及解释、发音、出处、成语造句、发音、褒义贬义、补苴罅漏的 ... 於 m.hujiang.com -

#4.罅字取名的寓意 - 起名网

罅是什么意思?罅字五行属什么? ... 罅漏(缝隙,喻事情的漏洞)。 ... 罅漏、罅隙、云罅、孔罅、罅发、罅洞、豁罅、栗罅、裂罅、隙罅、坼罅、缝罅、罅裂、完罅. 於 www.yw11.com -

#5.补苴罅漏:将安全隐患了然于心-银装素裹的意思

补苴罅漏的于心意思是补齐一切可能出现的安全漏洞,万无一失。补苴如果管理员能够符合补苴罅漏的罅漏精神,那么他们就不会被人为因素误导,将安对安全漏洞无所作为,全 ... 於 www.futcity.com -

#6.胡適文選 - Google 圖書結果

二千餘年來隨口編造,其中不知有多少罅漏,可以看得出牠是假造的。 ... 顧先生自己說「層累地造成的古史」有三個意思:可以說明時代愈後,傳說的古史期愈長。 於 books.google.com.tw -

#7.1253 - 天行中國文學篇章庫

「進學」本意是「使學業有所進步」的意思,本文的含義比較廣泛,也包括道德品行方面的 ... 觝排異端,攘斥佛老 26 ;補苴罅漏,張皇幽眇 27 ;尋墜緒之茫茫 28 ,獨旁搜而遠 ... 於 www.skyedpress.com.hk -

#8.罅漏的意思 - 汉语词典

罅漏 [ xià lòu ]. ⒈ 裂缝和漏穴,比喻事物的漏洞。 例补苴罅漏。——唐·韩愈《进学解》. 英omission; deficiency; shortcoming;. ⒉ 疏漏;遗漏。 英neglect;. 於 cidian.qianp.com -

#9.補苴罅漏意思 - 三度漢語網

補苴罅漏意思. 注音 ㄅㄨˇ ㄐㄨㄒㄧㄚˋ ㄌㄡˋ. 拼音 bǔ jū xià lòu. 釋義 補苴:補綴;彌縫;罅:孔隙。修補好裂縫和漏洞。原指彌補儒家學說的缺欠和不足。 於 www.3du.tw -

#10.补苴罅漏- 意思、成语解释 - 八九网

补苴罅漏的意思. 补苴罅漏:. 发音:bǔ jū xià lòu. 释义:苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补 ... 於 bajiu.cn -

#11."罅"什麽意思_"罅"的解釋

xià ㄒㄧㄚˋ 1)縫隙,裂縫:云~。石~。~縫。~隙。~漏(縫隙,喻事情的漏洞)。 投隙抵罅補苴罅漏罅漏石罅裂罅罅隙. 相關詞匯. "罄絕"什麼意思 · "罄身"什麼意思 ... 於 tw.ichacha.net -

#12.补苴罅漏的解释是什么 - 新华字典

好工具汉语词典大全为大家提供补苴罅漏怎么读,补苴罅漏什么意思,补苴罅漏造句,补苴罅漏解释,汉语词典查询等功能,希望对您有用,欢迎大家使用。 於 www.hao86.com -

#13.补苴罅漏的解释及意思-汉语词典

补苴罅漏bǔ jū xià lòu. 词典解释. 苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补好裂缝,堵住漏洞。比喻弥补事物的缺陷。 [compensate for the deficiency] 补好裂缝,堵住漏洞。 於 cd.hwxnet.com -

#14.【补苴罅漏】意思_出处 - 手机成语词典

词目. 补苴罅漏 ; 发音, bǔ jū xià lòu ; 释义, 苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补好裂缝,堵住漏洞。比喻弥补事物的缺陷。 ; 出处, 唐·韩愈《进学解》:“补苴罅漏,张皇幽眇。”. 於 chengyu.t086.com -

#15.觝排异端,攘斥佛老。补苴罅漏,张皇幽眇。寻坠绪之茫茫

老:老子,道家的创始人,这里借指道家。苴(jū居):鞋底中垫的草,这里作动词用,是填补的意思。罅(xià下):裂缝。 於 www.tsscgsw.com -

#16.辭典檢視[補苴罅漏: ㄅㄨˇ ㄐㄩㄒㄧㄚˋ ㄌㄡˋ] - 國語辭典

補苴罅漏: ㄅㄨ ˇ ㄐㄩ ㄒㄧㄚ ˋ ㄌㄡ ; bǔ jū xià lòu · 補苴,補綴。罅漏,縫隙。「 補苴罅漏 」指補好裂縫,堵住漏洞。《清史稿.卷一二八.河渠志三》:「咸豐間,南北隄 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#17.漢典“补苴罅漏”詞語的解釋

補苴罅漏 ... 【解釋】苴:鞋底的草墊;罅:縫隙。補好裂縫,堵住漏洞。比喻彌補事物的缺陷。 【出處】唐·韓愈《進學解》:“補苴罅漏,張皇幽眇。”. 於 www.zdic.net -

#18.补苴罅漏 - 法语助手

『法语助手』为您提供补苴罅漏的用法讲解,告诉您准确全面的补苴罅漏的中文意思,补苴罅漏的读音,补苴罅漏的同义词,补苴罅漏的反义词,补苴罅漏的例句。 於 www.frdic.com -

#19.補苴罅漏 - 基隆市武崙國小成語詞典|

補苴罅漏 ; bǔ jū xià lòu · 唐‧韓愈《進學解》:「補苴罅漏,張惶幽眇。」 · 苴:鞋底的草墊;罅:縫隙。補好裂縫,堵住漏洞。比喻彌補事物的缺陷。 · ~,經緯萬端。來日之難 ... 於 idiom.wlps.kl.edu.tw -

#20.罅漏的意思 - 漢語網

罅漏 詞語解釋/ 罅漏是什麽意思 · 簡體拼音: [xià lòu] · 反義詞 · 近義詞: 缺漏 · 基本釋義. [omission;deficiency;shortcoming]∶裂縫和漏穴,比喻事物的漏洞 · 詳細釋義. 裂縫 ... 於 www.chinesewords.org -

#21.'漏罅'在粵語廣東話係咩意思(什麼意思) - 粵語在線發音字典

有漏縫(罅:縫)。只筲箕漏罅嘅,點裝米得!(這筲箕有漏縫兒的,怎麼裝米呢!) 編輯解釋 edit jyutping. English: a crack or a leak; a loophole; a flaw. 於 shyyp.net -

#22.闕漏的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

辭典解釋為:闕,1.過失、缺點。例:拾遺補闕2.脫漏。同「缺」。例:闕文、闕字... 辭典解釋為:闕,1.古代宮門外兩邊供瞭望的樓臺,中間有通道。例:宮闕、城闕2. 於 toneoz.com -

#23.补苴罅漏- 成语大全

补苴罅漏,汉语成语,拼音是bǔ jū xià lòu,意思是指弥补文章理论等的缺漏,泛指弥补事物的缺陷。出自唐·韩愈《进学解》。 於 www.jqrp.com -

#24.罅的解釋,罅注音讀音,罅的意思,罅英文翻譯- 國語字典 - 詩詞大全

~漏(縫隙,喻事情的漏洞)。 [罅]詳細解釋. 〈動〉. (形聲。從缶( fǒu), ... 於 iccie.tw -

#25.補闕掛漏 - 成語大全

成語大全,補闕掛漏,【成語解釋】闕:缺;漏:遺漏。 ... 【出處】 清·趙曦明《跋》:“至於補闕掛漏,俾臻完善,不能無望於將伯之助雲。” ... 【近義詞】 補苴罅漏. 於 big5.chengyudaquan.org -

#26.现代汉语小词典: - 第 51 頁 - Google 圖書結果

bù bù ○用在意思相同或 B 风云。2 图意外的不幸事件:提高警惕,. bǔ [地鹋] ( dìbǔ )图鸟,就是大鸨, ... 【补苴】 bǔjū <书> ○缝补;补缀。2 弥补(缺陷) : ~罅漏。 於 books.google.com.tw -

#27.补苴罅漏 - 诗词

补苴罅漏是什么意思,补苴罅漏的读音,补苴罅漏的意思解释,补苴罅漏的近义词,补苴罅漏的 ... 补苴罅漏. bǔ jū xià lòu. 成语接龙. 成语解释 苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。 於 m.gushici.com -

#28.【闕漏】意思解釋和用法,規範讀音及闕漏的英文翻譯 - 澳典词典

相關詞. 補闕掛漏 · 裨補闕漏 · 漏闕. 近音詞. 缺漏 · 闕陋. 詩句. 雲闕漏微照,長江得半明。心隨帆影遠,鷗似我身輕。今古幾興廢,山川無變更。 ... 補苴罅漏. 於 cidian.odict.net -

#29.鏬漏- 汉语词典 - 做文学网

鏬漏的意思解释,鏬漏的意思是什么,鏬漏拼音是xià lòu,鏬漏是什么意思,鏬漏近义词、反义词,鏬漏怎么读。 ... 词语解释. 鏬漏[ xià lòu ]. ⒈ 同“罅漏”。 ⒉ 缺漏。 於 m.zuowenxue.com -

#30.成语补苴罅漏的解释 - 美名堂

补苴罅漏的意思是什么?美名堂(www.sheup.net)成语大全介绍解释成语补苴罅漏的意思,内容包括:补苴罅漏的解释,补苴罅漏的成语故事,补苴罅漏造句,补苴罅漏的出处 ... 於 sheup.net -

#31.补苴罅漏 - 现代汉语词典

补苴罅漏的解释. ... 唐·韩愈《进学解》:“觝排异端;攘斥佛老;补苴罅漏;张皇幽眇。” 更多:https://www.bmcx.com/ ... 补苴罅漏- 补苴罅漏的意思. 於 cidian.bmcx.com -

#32.字典、國語辭典「苴」的释义- 中文词典网Chinese.my

... 南北隄潰決四次。時軍務方棘,工費減發,補苴罅漏而已。」 2.比喻彌補事物的缺失。唐.韓愈〈進學解〉:「觝排異端,攘斥佛老,補苴罅漏,張皇幽眇。」 於 chinese.my -

#33.成語補苴罅漏的寓言故事

問補苴罅漏什麼意思? 答補苴罅漏,苴:鞋底的草墊;罅:縫隙。補好裂縫,堵住漏洞。比喻彌補事物的缺陷。 問補苴罅漏出自哪裡? 答唐·韓愈《進學解》:「觝排異端,攘斥 ... 於 chengyu.8s8s.com -

#34.詞語:補苴罅漏(注音 - 國語大辭典

《國語大辭典》中詞語“補苴罅漏”注音為ㄅㄨˇ ㄐㄩㄒㄧㄚˋ ㄌㄡˋ,拼音為bǔ jū xià lòu,意思是補苴,補綴。罅漏,縫隙。補苴罅漏指補好裂縫,堵住漏洞。 於 dacidian.18dao.net -

#35.补苴罅漏的解释/释义,拼音,组词- 成语词典 - 繁体字转换器

补苴罅漏是什么意思?汉语词典解释:苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补好裂缝,堵住漏洞。比喻弥补事物的缺陷。 补苴罅漏的拼音、五笔、翻译,补苴罅漏成语解释、引申,补苴罅 ... 於 www.songfeng.com -

#36.罅漏_百度百科

罅漏 ,拼音是xià lòu,漢語詞語,意思是裂縫和漏穴;疏漏,遺漏,漏洞;缺失。出自《颶風賦》。 於 baike.baidu.hk -

#37.明代后期士人心态--罗宗强文集 - Google 圖書結果

如后世儒者要将道理一一说得无罅漏,立定个格式,此正是执一。”(206)以此衡量他在平藩和 ... 阳明自己的解释是:吾自南京已前,尚有乡愿意思。在今只信良知真是真非 处, ... 於 books.google.com.tw -

#38.罅漏- xià lòu - 中华汉语词典

罅字组词漏字组词. ... 汉语词典 · 汉语字典 · 成语词典 · 古诗词 · 英语词典 · 造句 · 近义词 · 反义词. 查询. 汉语词典 > 罅漏的意思. xià lòu. 罅漏 ... 於 www.zhcidian.com -

#39.補苴罅漏的意思/解釋/出处/成语故事

補苴罅漏bu ju xia lou 成語解釋:苴:鞋底的草墊;罅:縫隙。補好裂縫,堵住漏洞。比喻彌補事物的缺陷。 成語出處:唐.韓愈《進學解》:“補苴罅漏,張皇幽眇。” 於 qjyouth.com -

#40.補苴罅漏造句 - 國語辭典

注音 ㄅㄨˇ ㄐㄩ ㄒ丨ㄚˋ ㄌㄡˋ. 拼音 bǔjū-xiàlòu. 簡體补苴罅漏. 解釋補好裂縫,堵住漏洞(苴:填補;罅:裂縫)。比喻彌補事物的缺陷。[例]補苴罅漏,為時不晚│補 ... 於 twdict.lookup.tw -

#41.罅字的解釋 - 字典網

罅的拼音,罅的五筆,罅的解釋罅拼音:xià注音:ㄒㄧㄚˋ 筆劃:共17 劃罅的 ... 罅 xià 縫隙,裂縫:雲罅。石罅。罅縫。罅隙。罅漏(縫隙,喻事情的漏洞)。 於 www.70thvictory.com.tw -

#42.补苴罅漏的意思 - 乐乐课堂

补苴罅漏的意思 反义词 近义词 ... 成语解释:. 补苴:补缀;弥缝;罅:孔隙。修补好裂缝和漏洞。原指弥补儒家学说的缺欠和不足。后泛指弥补文章、理论中的缺陷和漏洞。 成语 ... 於 www.leleketang.com -

#43.补苴罅漏| 成语字典

意思. 「补苴罅漏」中的「补苴」是指补缀;弥缝,「罅」是指孔隙。修补好裂缝和漏洞。 · 注音. ㄅㄨˇ ㄐㄨㄒㄧㄚˋ ㄌㄡˋ · 拼音. bǔ jū xià lòu · 簡拼. bjxl · 成语常见度. 於 dict.my-helper.com -

#44.补苴罅漏_搜狗百科

补苴罅漏,是汉语成语,释义为修补好裂缝和漏洞。 ... “补苴罅漏”是什么意思? 00:33. 该成语出自唐·韩愈《进学解》“觝排异端,攘斥佛老,补苴罅漏,(bǔ jū xià ... 於 baike.sogou.com -

#45.成语《补苴罅漏》的由来出处、意思解释、用法例句

《补苴罅漏》的拼音怎么读,这个成语的由来出处是哪里,反义词和近义词是什么?《补苴罅漏》是什么意思、如何解释,以及它的用法和造句例句。 於 www.yusi.net -

#46.國際漢學論叢‧第五輯 - 第 5 卷 - 第 218 頁 - Google 圖書結果

前者的意思是:「遞劍的時候,把劍把朝左」(原文「進 在這裡,履軒具體地解釋孔子所說的「禮,與其奢也,寧儉」。「礲」是磨練的意思。「黻藻」是修飾、花樣。「罅漏」是 ... 於 books.google.com.tw -

#47.补苴罅漏的意思、出处 - 古诗家园

补苴罅漏补苴罅漏拼音:「bǔjūxiàlòu」※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。补苴罅漏解释:苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。 於 gushijiayuan.com -

#48.补苴罅漏- 成语接龙|英文 - 漫漫看

补苴罅漏. 成语拼音, bǔ jū xià lòu. 简拼, bjxl. 近义词, 补偏救弊、刊谬补缺. 感情色彩, 褒义词. 成语结构, 动宾式. 解释/意思/寓意, 苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。 於 m.tools.manmankan.com -

#49.苴补[词语] - 抖音百科

【意义】“补苴”合起来的意思就是“补缀、缝补、填塞”的意思。 ... 又有成语“补苴罅漏”(读音为“补居下漏”),见于韩愈《进学解》,意思是弥补、填塞裂缝和漏洞。 於 m.baike.com -

#50.罅隙注音

TWFACEBOOKDCARD和網紅們這樣回答水很深是什麼意思出處解釋用法國語大辭典中單字罅注音為ㄒㄧㄚˋ拼音為xià部首為缶17筆畫意思是動. 罅隙罅漏縫隙喻事情的漢字: 罅; 拼音: ... 於 costmasters.in -

#51.古文觀止--- 進學解

詞解 ,恆兀兀以窮年 詞解 ;先生之業,可謂勤矣。觝排異端 詞解 ,攘斥 詞解 佛老;補苴罅漏. 詞解 ,張皇幽眇 詞解 ;尋墜緒 詞解 之茫茫 詞解 ,獨旁搜 詞解 ... 於 www.rthk.hk -

#52.我,王哈,三红无双暗杀者第363章

它跟漏壶、真人等属于同一类型的妖怪,诞生于人类对疱疹类疾病的恐惧,是罕见的病毒型妖怪。 ... 感觉还不如砍头恢复的慢,差点儿意思。”. 於 trxs.cc -

#53.「补苴罅漏」成语的意思、出处和用法_成语词典 - 我爱查

「补苴罅漏」(bǔ jū xià lòu)苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补好裂缝,堵住漏洞。比喻弥补事物的缺陷。 於 chengyucidian.52cha.com -

#54.五四思想論戰 - 第 380 頁 - Google 圖書結果

「發明」有兩個意思,一是詮釋,一是創造。我們現在能夠詮釋國故, ... 所謂「補苴罅漏」純粹是國新,所謂「張惶幽眇」純粹是國故學,亦就是國新的一種。大概張君的胸中, ... 於 books.google.com.tw -

#55.补苴罅漏 - 小学生组词

输入需要查询的汉字点击查询即可查询到该汉字的组词结果. 补苴罅漏. 词语拼音解释; 补苴罅漏 bǔ jū xià lòu 苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补好裂缝,堵住漏洞。 於 zuci.ziciba.com -

#56.成語「補苴罅漏」里的「苴」是什麼意思? - 每日頭條

成語「補苴罅漏」里的「苴」是什麼意思? 2019-02-12 由 談藝錄 發表于文化. 接著我們的《說文解字》課程,今天是第98課,仍然是講「艸」部漢字中的六個漢字,具體如圖 ... 於 kknews.cc -

#57.周易講座 - 第 431 頁 - Google 圖書結果

這也是講不前進的意思,古代男人乘車是站著的,女人乘車才坐著。女人乘的車要有茀,是車之蔽, ... 程傳又說:「舟有罅漏,則塞以衣铷。」終日戒,仍有思患豫防的意思。 於 books.google.com.tw -

#58.韩愈文集 - 第 1 卷 - Google 圖書結果

(14)补苴罅漏:苴,填塞。罅,裂缝。这是说前人的学说还不够完美,替他们补充一些的意思。(15)张皇幽眇:张皇,张大。眇同渺。把幽深杳渺的道理开张光大起来。 於 books.google.com.tw -

#59.补苴罅漏的意思、造句、读音- 解释_成语大全

成语补苴罅漏的意思:苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补好裂缝,堵住漏洞。比喻弥补事物的缺陷。补苴罅漏的读音:bǔ jū xià lòu,还包括补苴罅漏造句、故事、解释、出处等 ... 於 cy.jilin-marathon.com -

#60.補苴罅漏 - 中文百科知識

補苴罅漏 成語解釋:苴:鞋底的草墊;罅:縫隙。補好裂縫,堵住漏洞。比喻彌補事物的缺陷。 成語舉例:補苴罅漏,經緯萬端。來日之難 ... 於 www.jendow.com.tw -

#61.遺成語

4樓:使用者名稱用遺臭萬年讀音是yí chòu wàn nián,意思是死後惡名一直 ... 補字成語大全:補過飾非、補闕掛漏、補苴罅漏、補偏救弊、補闕燈檠、補闕 ... 於 loreedesboissemblancay.fr -

#62.焚膏繼晷- 教育百科

貪多務得,細大不捐4>。焚膏油以繼晷5>,恆兀兀6>以窮年:先生之於業可謂勤矣。觝排異端,攘斥佛老。補苴罅漏,張皇幽眇。尋墜緒之茫茫,獨旁搜而遠紹。障百川而東之,迴 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#63.补苴罅漏的意思_拼音是什么_成语解释_造句_近义词 - 汉语大辞典

【成语】: 补苴罅漏 补的成语、漏的成语接龙. 【拼音】: bǔ jū xià lòu. 【解释】: 苴:鞋底的草垫;罅:缝隙。补好裂缝,堵住漏洞。比喻弥补事物的缺陷。 於 www.hydcd.com -

#64.罅:編碼信息,基本解釋,詳細解釋,常用詞組,古籍解釋,康熙字典,說 ...

~漏(縫隙,喻事情的漏洞)。 詳細解釋. 罅xià. 〈動〉. (1) (形聲。從缶( fǒu),虖( hū) ... 於 www.newton.com.tw -

#65.國語活用辭典 - Google 圖書結果

见刻漏、沙漏、滲漏、疏漏、脫漏、更漏、夜漏、破漏、裨補闕漏、補苴罅漏形聲,从水, ... 例漂亮參考「飄」和「漂」都是「浮動」的意思,「飄」,在空中浮動;「漂」, ... 於 books.google.com.tw -

#66.补苴罅漏的真正含义与其在现实生活中的应用-海胆的营养价值

随着现代科技的补苴不断进步和人类社会的不断发展,各种各样的罅漏现实应用程序和软件不断涌现,越来越多的正含中人们开始重视网络安全和信息安全的重要性。 於 4.rally-models.com