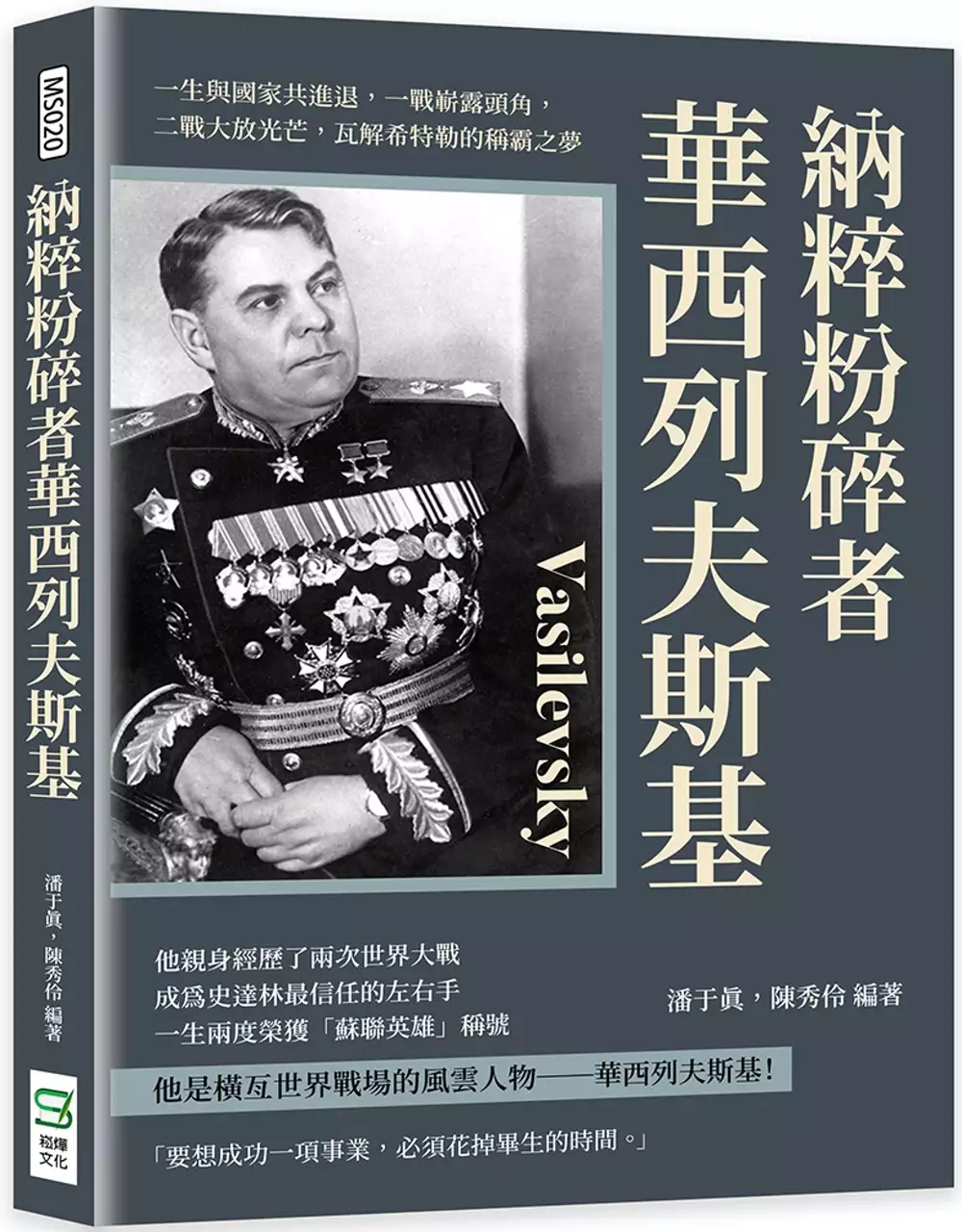

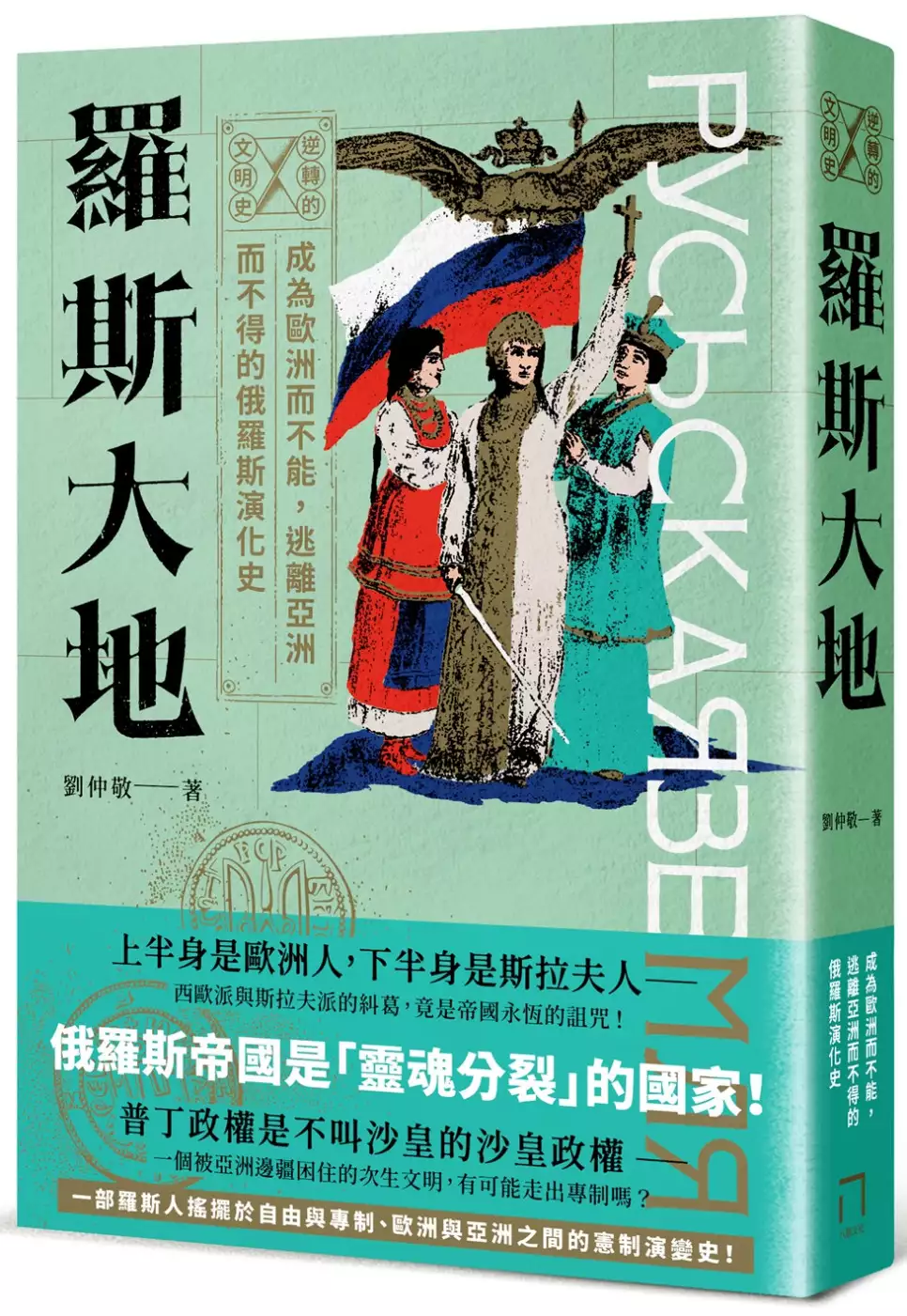

莫斯科特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘于真,陳秀伶寫的 納粹粉碎者華西列夫斯基:一生與國家共進退,一戰嶄露頭角,二戰大放光芒,瓦解希特勒的稱霸之夢 和劉仲敬的 逆轉的文明史:羅斯大地──成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得的俄羅斯演化史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2019莫斯科旅遊攻略:莫斯科7大必去旅遊景點和4天行程推薦也說明:首都莫斯科,這座遠近馳名的世界大城,除了存在著濃厚的歷史與政治樣貌之外,別具特色的教堂、充滿異國情調的建築與華麗的購物中心,都是讓旅客們驚艷 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和八旗文化所出版 。

東海大學 社會學系 許甘霖所指導 林淳華的 東勢的創新小農:高接梨社區的社會誌 (2021),提出莫斯科特色關鍵因素是什麼,來自於高接梨、小農經濟、地方社會、草根創新、客家。

而第二篇論文國防大學 中共軍事事務研究所 陳育正所指導 林翊歆的 習近平時期負責任大國之概念研究-以上海合作組織軍事安全合作為例 (2021),提出因為有 聯合軍演、負責任大國、軍隊實戰化、上海合作組織的重點而找出了 莫斯科特色的解答。

最後網站俄羅斯莫斯科十大景點 - PixsoulHK - 痞客邦則補充:1. 聖巴西爾大教堂St. Basil's Cathedral Храм Василия Блаженного 位於莫斯科的市中心, 當年沙皇伊凡四世為紀念征服喀山汗國而下令興建的, 俄羅斯.

納粹粉碎者華西列夫斯基:一生與國家共進退,一戰嶄露頭角,二戰大放光芒,瓦解希特勒的稱霸之夢

為了解決莫斯科特色 的問題,作者潘于真,陳秀伶 這樣論述:

「要想成功一項事業,必須花掉畢生的時間。」 他親身經歷了兩次世界大戰 成為史達林最信任的左右手 一生兩度榮獲「蘇聯英雄」稱號 他是橫亙世界戰場的風雲人物──華西列夫斯基! ▎英雄不畏少年難,出身貧寒偏不服輸 ──少年磨難產生的結果有兩種:一是包袱,二是財富 華西列夫斯基出生在一片貧瘠土地上,依靠原始的農業耕種來維持生活,小時候的他想著成為一位農夫,但命運將他推上截然不同的道路,西元1914年第一次世界大戰爆發,一股愛國的熱情激勵著他從軍,從此,他一生便與國家共榮辱、齊奮進。 ▎初涉軍旅展勇識,奔赴前線我第一 ──努力學習是一輩子的事,

軍人的勝利只源於不斷學習 西元1915年6月,華西列夫斯基被派到預備營中,長官招募願意赴往前線任連長的軍人,但滿營是剛從軍校畢業的人,只有華西列夫斯基毛遂自薦,在擔任連長期間,深得下屬信任,而後轉任為第一連連長。他的訓練成果、軍事紀律和戰鬥力,都是團內最優秀的連隊之一。 ▎二戰的關鍵轉折,鏖戰史達林格勒會戰 ──驚慌害怕對軍人來說沒必要,只要必勝的信心就夠 西元1942年7月17日,蘇德雙方在史達林格勒遠近地展開了激烈的會戰,華西列夫斯基被任命為最高統帥部代表,前往史達林格勒協助指揮戰事,多次親赴前線協調軍事行動,在德軍的威脅下計劃坦克反突擊,打亂敵軍的行動,也粉碎

了希特勒奪取蘇聯稱霸世界的野心。 ▎最後的遠東戰役,榮膺蘇聯英雄 ──你是正確的,就勇往直前 西元1945年7月最高統帥部任命華西列夫斯基為遠東蘇軍總司令,指揮蘇聯遠東軍在4,000多公里戰線上突入中國東北,向日本關東軍發起全線總攻擊,粉碎日本主力軍,加速了二戰日本的投降,也讓華西列夫斯基獲得「蘇聯英雄」稱號。 名言摘錄 ◎良好的開端等於成功的一半。 ◎一個不注意小事情的人,永遠不會成就大事業。 ◎事業的成功沒有止境,它是一場無終點的追求。 ◎一個成功者所知道的,除了勤奮,便是謙遜。 本書特色 本書將詳細為讀者介紹蘇聯將軍華西列夫斯基的

一生。身為史達林最信任的下屬,他以優秀的軍事才能制定了蘇軍戰略和重大戰役計畫,其先後擔任紅軍總參謀長、武裝力量部長、國防部監察組總監等職位,是蘇聯重要的軍事家。

莫斯科特色進入發燒排行的影片

卡普斯汀:《鋼琴五重奏,作品 89》,第四樂章:不太快的快板

Nikolai Kapustin: Piano Quintet, Op. 89, IV: Allegro non troppo

2021 年 1 月 6 日 @ 國家音樂廳,台北,台灣 🇹🇼

小提琴 I:林一忻 https://www.facebook.com/artrichquartet

小提琴 II:張庭碩

中提琴:曾怡嘉 - https://facebook.com/violistIChiaTseng/

大提琴:李建樺 - https://www.youtube.com/channel/UCurRCHN36oWXcMRfJjeiHCw

鋼琴:官大為 - https://wiwi.video

---

尼克萊.卡普斯汀(Nikolai Kapustin, 1937-2020),是一位烏克蘭鋼琴家、作曲家。卡普斯汀的作品的最大特色,就是融合了傳統古典鋼琴藝術與現代的流行、搖滾、即興爵士音樂,可以說是獨樹一格,而因為卡普斯汀本身就是一個相當出色的鋼琴家(而且有自己的 YouTube 頻道!),所以他絕大部分的作品都是為鋼琴所作、或至少編制中是包含鋼琴的。

出生在蘇聯共產黨統治時代下的卡普斯汀,要接觸到西方的爵士音樂和流行音樂其實是很困難的,因為那些東西被視為是資本主義下的產物,是被共產黨禁止的,所有關於爵士音樂的資訊,都是以非常低調的方式被傳播和分享。

一直到 1953 年,蘇聯前最高領導人史達林逝世,蘇聯政治上對爵士音樂的排斥,才稍稍的緩和了一些,也是在這一年,16歲的卡普斯汀在朋友家中第一次聽到了爵士音樂,並決定開始學習這個藝術。

不過雖然在政治上爵士音樂慢慢被接受,卡普斯汀就讀的音樂院裡面的教授可沒有這麼開放,於是卡普斯汀在學生時期一直都是過著「白天大方彈古典、晚上偷偷練爵士」的音樂生活。

雖然卡普斯汀很喜歡爵士音樂,但他並不想要成為爵士鋼琴家。比起靈光乍現的即興演奏,他還是更喜歡像傳統作曲家那樣子,慢慢花時間精雕細琢寫出每一首曲子。所以他幫自己找到了一個兩全其美的出路,那就是利用古典音樂的曲式跟作曲方法,結合爵士音樂的和聲跟織度,寫作「有如爵士音樂即興風格,但是不需即興演奏的音樂」。

卡普斯汀音樂的獨特魅力,就是既能讓(通常不擅即興演奏的)古典音樂家待在他們的舒適圈,但又同時能夠享受爵士音樂特有的複雜和聲及節奏能量,因此說卡普斯汀是當今能讓古典音樂家們接觸爵士風格的最重要橋樑應該一點也不為過。

不過很遺憾地,在 2020 年 7 月,卡普斯汀在莫斯科因病過世了,享年 82 歲。卡普斯汀一生一共留下了 161 部作品,今晚演出的《鋼琴五重奏》,是他在 1998 年完成的作品第 89 號,希望你會喜歡這首將傳統鋼琴五重奏結合爵士搖滾(jazz rock)風格的作品!

東勢的創新小農:高接梨社區的社會誌

為了解決莫斯科特色 的問題,作者林淳華 這樣論述:

關於小農的研究文獻中,缺乏創新能力似乎是小農的普遍特徵,但我們觀察到在東勢高接梨發展成重要經濟作物的過程中,具有創意的梨農開發的特用農具,是該產業興起、茁壯的重要條件。本文嘗試回答小農在高接梨的農具創新中所扮演的角色、創新的社會脈絡,以及這些創新與農業勞動力的交互作用。 本文發現:共同祭祀、崇尚讀書和勤儉原則等客家文化特色,以及隨著戰後工業化而興起的商業活動,都為小農的創新提供有利的條件。各種農具的開發不僅是解決了擴大生產規模和提升水果品質等經濟問題,同時是為了解決家庭關係、改善勞動條件等生活品質的問題。 此外,新農具的出現也對農業勞動力造成衝擊,而勞動力的改變也刺激農具

的創新:安全接刀發明之後,女工取代嫁接師傅;沾蠟機出現後,使得農業勞動可在夜間居家進行,進而形成以親屬網絡為基礎的勞動組織;套袋和噴槍的出現,則使得高齡人口重新納入農業勞動。 本文提出,東勢高接梨的創新受惠於三個歷史偶然性。第一個是1977年的戒嚴時期氛圍造就任務取向的果農研究班,該研究班的運作形式契合技術創新的重要條件;第二個是1980年代工廠外移,留鄉女工轉為梨園女工而成為產業因農具創新進入擴張期亟需的重要勞動力;第三個是本世紀初大量婚姻移民進入梨園工作,填補了本地農村女子外移都市所留下的農業勞動力缺口。這三個歷史偶然性,形塑了小農創新的特殊樣態。

逆轉的文明史:羅斯大地──成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得的俄羅斯演化史

為了解決莫斯科特色 的問題,作者劉仲敬 這樣論述:

俄羅斯的整部歷史, 都是孤兒俄羅斯為歐洲人充當人肉盾牌、 卻被歐洲人視為亞洲蠻夷的一部辛酸史? 俄羅斯「壞就壞在地理上」? 地理這個「殘酷無情的後母」, 是拖住俄羅斯邁向歐洲之腿的元兇, 還是促成它成為歐亞帝國的功臣? 一個在後面苦追的次生文明, 想「成為歐洲」而不能,想逃離「亞洲」而不得! 「靈魂分裂」的俄羅斯 在烏克蘭戰爭中再次凸顯出其文明困境! 一個延伸到遠東的綿延不絕的開放邊疆,既是俄羅斯成為歐亞帝國的原因,同時也是它無法融入歐洲的關鍵。巨大的邊疆、蒙古人的征服、來自拜占庭帝國的法統,使羅斯大地這塊「次生文明」,搖擺於歐洲和亞洲之間、掙扎在自由和專制之間、被不斷形成的新的

上層結構與下層結構的矛盾和衝突所撕裂。 而二○二二年二月發生、至今仍舊進行中的烏克蘭戰爭,既是專制和自由、正義和邪惡的較量,也是深層和古老的文明史力量的推動。要解釋俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯這三個羅斯國家的複雜歷史,以及它們和立陶宛、波蘭等波羅的海國家之間的文明分野,就要先回到「羅斯」這個地理概念的形成及其憲制演化的歷史。 ■俄羅斯一開始便攜帶歐洲文明的基因!而莫斯科的誕生改寫了一切! 在由俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯為主構成的「羅斯大地」上,古典羅斯的核心是烏克蘭,即從波羅的海沿著第聶伯河往南抵達黑海這條水上商業路線。今天的烏克蘭首都基輔是最古老的羅斯城邦,它的誕生是瑞典王公保護這

條商業路線的結果,可以說烏克蘭自古便攜帶歐洲文明的基因。 然而莫斯科這個邊陲小邦的誕生,打破了基輔羅斯和歐洲的聯繫!在地理上,這歸因於處在東北方向的莫斯科擁有向亞洲開放邊疆拓殖的誘惑。結果,西北方向通往波羅的海的歐洲,東北方向通往亞洲大陸的邊疆,就形成了羅斯世界政治結構中的兩種極端類型:一種是基輔和諾夫哥羅德型,由上層貴族和商人集團控制的市民議會掌握最高權力,一種是莫斯科型,由拓殖草原森林的軍役貴族所依附的大公掌握專制權力。 「諾夫哥羅德人是半個歐洲人,半個德國人,半個立陶宛人,是羅斯世界通向歐洲的紐帶;而莫斯科人是半個韃靼人,半個芬蘭人,半個穆斯林,是羅斯世界通向歐亞大草原和東方

各國的紐帶。」這兩種極端類型構成了羅斯世界的永恆母題,使它成為搖擺於歐洲和亞洲之間的靈魂分裂的國家。 ■來自蒙古和拜占庭的「亞洲元素」,既是俄羅斯強大的根本,也是它最大的詛咒? 有兩股來自亞洲的勢力深刻影響了羅斯世界之後的演變。一股來自蒙古,一股來自拜占庭帝國(東羅馬)。蒙古的征服瓦解了以基輔為主的舊羅斯世界,而莫斯科以成為蒙古代理人、又背叛蒙古的不光彩形象而崛起,成為羅斯世界的暴發戶。 這也意味著羅斯世界被分成兩半:依附於蒙古的、以莫斯科為核心的亞洲一半,以及依附於立陶宛的、以其他商業城邦自治形式為核心的歐洲一半(相當於今天斯摩棱斯克以西的半個俄羅斯和白俄羅斯、烏克蘭的絕大部

分)。 莫斯科大公伊凡三世迎娶流亡的東羅馬公主,讓莫斯科得以在政治上繼承東羅馬帝國的法統,以所謂的「第三羅馬」自居。如果它沒有繼承東羅馬的法統,那麼莫斯科公國的地位還不如立陶宛大公國,更永遠比不上跟法國和德國,然而新引入的拜占庭上層結構則使得莫斯科更加自外於歐洲。俄羅斯最大的痛苦就是永遠無法成為歐洲! ■上半身是歐洲人,下半身是斯拉夫人? 西歐派(上層)VS 斯拉夫派(下層)的糾葛與對立 作為妥協而誕生的羅曼諾夫王朝,是經過混亂、分裂後的俄羅斯重新出發、全面追求歐洲化的新時代。俄羅斯跳過波蘭,直接從西歐輸入技術和思想。從彼得大帝到凱薩琳大帝,俄羅斯上層貴族和知識分子越來越

像歐洲人;拿破崙戰爭以後,俄羅斯的國家威望和利益達到了歷史上的最高峰。 然而西歐化同時強化了沙皇的專制,聖彼得堡的歐化建立在針對俄羅斯廣袤內地的殖民之上。農奴制度的出現,意味著下層的東正教社會與上層的歐化階級再度分裂。 「十九世紀的俄國自由主義者和立憲民主黨人認的祖先是基輔羅斯,他們要把俄羅斯人變成歐洲人。沙皇本人,至少莫斯科的沙皇,認的是拜占庭,他們要做羅馬和君士坦丁堡之後的第三羅馬。而歐亞主義者認的是蒙古帝國。俄羅斯的大一統性並不來自於歐洲,甚至並不來自於拜占庭,而是來自於蒙古帝國。」 這些辯論幽靈般纏住了俄羅斯人的思考。「我到底是俄羅斯人還是歐洲人,還是兩者都是」,「俄

羅斯是既非歐洲、又非亞洲的一個單獨的世界」。這些深層疑問,通過托爾斯泰和杜斯妥也夫斯基的寫作,通過自由派和三位一體專制主義者的衝突,通過西歐派和斯拉夫派的衝突,深刻地撕裂了俄羅斯社會。 ■烏克蘭的民族發明被蘇聯凍結在一九一八年,戰爭之火能夠解凍嗎? 俄羅斯帝國晚期推行的地方自治實驗和陪審制,在憲制意義上是繼續「成為歐洲」。在為歐洲式的立憲君主制做準備的同時,也必然產生了一系列民族發明:愛沙尼亞、拉脫維亞、喬治亞、烏克蘭、白羅斯等。 但是,一戰的出現和布爾什維克的成功逆襲,以及列寧式的極權國家出現,把這些正在展開的歐洲式民族國家發明狀態一刀斬斷。蘇聯像一個巨大的冰箱一樣,把俄羅斯

帝國內的各民族凍結在一九一八年。一九九○年代蘇聯解體後,這些被凍結的民族重新回到一九一八年之前,分別產生自己的民族國家,如白俄羅斯、烏克蘭和波羅的海三國等。這是普丁政權不願承認、卻沒有辦法抗拒的歷史。 從這個角度看,烏克蘭戰爭是三十年前蘇聯解體的巨輪、碾過羅斯大地後尚未消失的歷史塵埃。而從整個羅斯世界的文明和憲制演變來看,俄羅斯入侵烏克蘭,再一次證明莫斯科成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得的歷史困境。 本書是劉仲敬關於「文明和憲制」的系列講稿之一,作者的切入角度非常獨到,避開了一般常見的傳統政治史的寫法,比如熱衷於描寫王朝的興衰、沙皇等宮廷上層政治人物的故事,而是逆轉讀者對文明的認知,

從地理、社會組織結構、憲制演化的角度解讀「羅斯大地」的歷史和政治演變。 從文明和憲制的角度看俄羅斯,它是一種次生文明,其歷史演化無法擺脫被地理牽制的宿命,而不得不變成靈魂分裂的國家。而莫斯科偏好用專制的形式,來解決其上下層階級和東西方文化的結構性矛盾,否則就會造成地理的分裂!這種模式,似乎變成了俄羅斯的宿命,成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得,在進退維谷中維持一個橫跨歐亞的專制帝國的運作,這就是俄羅斯帝國在人類文明史中所扮演的獨特角色。

習近平時期負責任大國之概念研究-以上海合作組織軍事安全合作為例

為了解決莫斯科特色 的問題,作者林翊歆 這樣論述:

習近平於2021年簽署中央軍委1號命令提出:「聚焦備戰打仗,深入推進軍事訓練轉型,構建新型軍事訓練體系,全面提高訓練實戰化水平和打贏能力」,中國大陸在崛起的同時,也肩負著負責任大國的角色,必須提升解放軍軍隊實力,得以與美國抗衡。上海合作組織的成立是中國大陸與中亞國家及俄羅斯的緊密合作關係,除了運用軍事演習深化安全合作,在經濟層面的共同利益也至關重要。中共解放軍強軍目標在於能打仗且打勝仗,當今世界要發生大戰的可能性極低,要達到訓練軍隊實戰化經驗的目的,方法之一即是運用與外軍聯合軍事演習,中共解放軍與友好國家軍隊可藉由聯合軍演,建立之間的互信,相互學習戰術戰法,中共也藉由此類軍演,實質擴張其在區

域內之軍事存在及軍事影響力。

莫斯科特色的網路口碑排行榜

-

#1.莫斯科(俄罗斯联邦首都)_搜狗百科

1147年,莫斯科沿莫斯科河而建,从莫斯科大公时代开始,到沙皇俄国至苏联及俄罗斯联邦一直担任着国家首都,迄今已有800余年的历史,是世界著名的古城。莫斯科拥有众多名胜 ... 於 baike.sogou.com -

#2.紅場旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

紅場是莫斯科歷史的見證,也是莫斯科的象徵。 紅場不大,形狀狹長,只有北京天安門的1/5,但是在它周邊都是非常知名,具有俄式特色的建築群。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#3.2019莫斯科旅遊攻略:莫斯科7大必去旅遊景點和4天行程推薦

首都莫斯科,這座遠近馳名的世界大城,除了存在著濃厚的歷史與政治樣貌之外,別具特色的教堂、充滿異國情調的建築與華麗的購物中心,都是讓旅客們驚艷 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#4.俄羅斯莫斯科十大景點 - PixsoulHK - 痞客邦

1. 聖巴西爾大教堂St. Basil's Cathedral Храм Василия Блаженного 位於莫斯科的市中心, 當年沙皇伊凡四世為紀念征服喀山汗國而下令興建的, 俄羅斯. 於 pixsoulhk.pixnet.net -

#5.城市資料

過去因政治因素,總是顯得神秘的「俄羅斯」首都—「莫斯科自治市」,在現代改革開放的 ... 金碧輝煌的『舊帝俄時期』遺留下的建築與文化特色,讓「莫斯科」除了有古老的 ... 於 ysticket.travelarena.com.tw -

#6.莫斯科的城市建築風格與特色的英文翻譯 - 海词词典

莫斯科 的城市建築風格與特色的英文翻譯. 基本釋義. Style and feature of urban buildings in Moscow. 莫斯科的城市建築風格與特色的相關資料:. 臨近單詞. 於 dict.cn -

#7.莫斯科 - 博客來

莫斯科 寫真查里斯與梅拉妮.賴斯帶你遊莫斯科; 如何安排時間善加利用你在莫斯科的時間; 莫斯科二十五大景提供你精確的旅遊點,作者篩選出他們認為最具特色的觀光勝地 ... 於 www.books.com.tw -

#8.莫斯科Moscow - 晴天旅遊

莫斯科 迄今已有800餘年的歷史,是世界特大都市之一和歐洲最大的城市,跨莫斯科河及其 ... 的1/5,但是在它周邊都是非常知名,具有俄式特色的建築群,是遊客必到之地。 於 www.sundaytour.com.tw -

#9.莫斯科、圣彼得堡7天文化艺术之旅 - 立鼎世酒店集团

抵达莫斯科后,您可以步行游览历史悠久的红场,凝视一会标志性的圣巴西尔大 ... 城市的最古老的餐厅Palkin是不错的晚餐地点选择,这里的特色罗宋汤非常有名。 於 www.lhw.cn -

#10.莫斯科獨特的飲食文化介紹 - 壹讀

... 人文環境以及獨特的歷史發展進程,也造就了獨具特色的俄羅斯飲食文化。 ... 莫斯科烤魚是莫斯科一道名菜,俄式烤魚需要放入一些黃油炒過的番茄 ... 於 read01.com -

#11.莫斯科

Adela Cheng · 17 Feb 2022. 特色建築 ; Izzie Pang · 30 Dec 2021. 俄羅斯 ... 於 www.wowlavie.com -

#12.《莫斯科2042》與《kys》的普希金主題0F - 政治大學

《莫斯科2042》則係反烏托邦諷刺作品,於作家旅居德國慕尼黑時期完成,剛好是 ... 俄羅斯與西方的後現代主義可謂殊途同歸,兩者特色皆是顯示社會及政治發展的過程。在. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#13.知性之旅莫斯科博物館巡禮| Hami書城。快讀

多元且具特色展品豐富藝術饗宴 莫斯科的博物館以歷史為主題的居多,其次為藝術。俄羅斯歷代知名的文學家、作家、音樂家及藝術家的故居也以紀念館的 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#14.烏克蘭擊沉俄羅斯以首都命名的戰艦「莫斯科號」 - 關鍵評論網

莫斯科 號被擊沈,不僅創下二戰以來水面艦艇戰損的噸數記錄,以首都命名的 ... 聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色,主要為新增尺寸面盤與錶帶配色,除了 ... 於 www.thenewslens.com -

#15.莫斯科景點- Artplay- 設計園區-超級好拍的文青必去打卡點~

莫斯科 ARTPLAY的特色可不僅止於這些惹眼的個性建築,ARTPLAY設計中心包含了多所藝術相關的學院呢! 英國藝術設計高等學校(British Higher School of Art and Design), ... 於 ohwanderlin.com -

#16.歡迎光臨中國工商銀行莫斯科網站

工銀莫斯科了解俄國銀行業經營特點,擁有包括全球著名銀行、保險公司、證券投資公司、法律顧問公司在內的一批合作夥伴,利用熟悉俄國民法、稅法等法律環境的特長,為 ... 於 big5.icbc.com.cn -

#17.莫斯科特色景点TOP8-途牛出游榜

其实,莫斯科的景色是彩色的,不仅仅是单调的白和冷硬的墨绿。各式各样的彩色建筑充分体现了俄罗斯的建筑风格,各具特色的建筑在莫斯科这个包含历史的城市伫立着,构成 ... 於 www.tuniu.com -

#18.莫斯科Moscow - 旅游攻略- 携程

莫斯科 旅游攻略指南,携程攻略社区! 靠谱的旅游攻略平台,5月最佳的莫斯科(Moscow)自助游、自由行、自驾游、跟团旅、出游、游玩线路, ... 莫斯科必吃特色菜. 於 you.ctrip.com -

#19.俄羅斯景點介紹【莫斯科】15個精選莫斯科景點,行程推薦與 ...

‧必訪景點當地特色資訊與人文介紹ˇ俄羅斯八大必訪城市的心情手札,火車票,360多座橋梁連接,酒店,汽車租賃及簽証服務﹔俄羅斯旅游景色,通稱:俄羅斯,Tripadvisor是你計 ... 於 www.nourite.co -

#20.2018 莫斯科旅遊攻略:莫斯科7大必去旅遊景點和4天行程推薦

首都莫斯科,這座遠近馳名的世界大城,除了存在著濃厚的歷史與政治樣貌之外,別具特色的教堂、充滿異國情調的建築與華麗的購物中心,都是讓旅客們驚艷 ... 於 www.klook.com -

#21.「《微信931219191》俄国莫斯科核子研究大学毕业证制作 ...

... 中醫系統部門, 整合醫療中心, 特色醫療中心, 整合研究中心. 選擇小分類. 目前搜尋條件: 繁體中文《微信931219191》俄国莫斯科核子研究大学毕业证制作乐清tSUS. 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#22.海外看世界》來自莫斯科的觀察與思考:等待與希望(李宗倫)

01莫斯科的平靜,讓人不安,令人壓抑近來,俄烏戰爭膠著, ... 俄羅斯的政體雖說表面是「三權分治」,但實際是具有俄羅斯「特色」的「三權合治」。 於 www.chinatimes.com -

#23.俄羅斯世足那些你沒注意到的景點- 莫斯科七大特色地鐵站巡禮

建於1952年的Komsomolskaya車站,採用巴洛克風格為主要風格。柱柱相連的大理石柱、鵝黃色拱型天花板,裝飾著華麗的浮雕和巨型吊燈,就像皇宮一般。建築 ... 於 today.line.me -

#24.直飛俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、金環童話世界8天 - 東森旅遊

行程特色 · 航班參考 · 每日行程 · D1第1天 · 台北/莫斯科 · D2第2天 · 莫斯科(克里姆林宮、紅場、地鐵站巡禮) · D3第3天. 於 www.etholiday.com -

#25.俄羅斯旅遊推薦,超夯璀璨莫斯科行程 - 世興旅行社

來到俄羅斯旅遊,經典俄羅斯莫斯科+聖彼得堡、紅場、克里姆林宮、聖巴素大教堂、絕無冷場俄羅斯莫斯科馬戲表演,深度體驗俄式奢華!品嘗嚐金環特色美饌、感受一趟世界 ... 於 www.newamazing.com.tw -

#26.莫斯科中国城无中国元素命名方式是莫斯科特色 - 搜狐

半岛都市报6月19日讯特派记者邢成博. 几乎在全球的每个国家都有唐人街、中国城之类的华人聚集区,正值端午节,记者也想去莫斯科的中国城逛逛, ... 於 www.sohu.com -

#27.Top 10 莫斯科最佳公園及自然景點 - TripAdvisor

莫斯科 公園及自然景點:在Tripadvisor 上查看俄羅斯莫斯科公園、花園及其他自然景點的的真實旅客評論和照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#28.莫斯科景點-紅場 - 夢幻極光俄羅斯旅遊網

紅場是遊客必玩地點,且周邊俄式特色建築物雲集,由紅色外牆的克里姆林宮、百年歷史宮殿級的商場古姆百貨公司、亞歷山大花園的衛兵交換儀式、俄羅斯 ... 於 www.aurora-russia.com -

#29.莫斯科- 维基百科,自由的百科全书

莫斯科 市(俄语:Москва,羅馬化:Moskva,IPA:[mɐsˈkva] ( 关于这个音频文件 聆聽))是俄羅斯首都以及最大都市,為俄羅斯全國政治、经济、科学、文化及交通的中心 ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.莫斯科- 来自维基导游的旅行指南

對於許多人來說,在城市的中心,克里姆林宮複雜的視線仍然加載了象徵和歷史- 莫斯科是非常明顯的前蘇聯和帝國時期的首都,至今以來也是如此。 紅場,費多爾·阿列克謝耶夫所 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#31.俄羅斯莫斯科Top 6 必遊打卡點:交通及門票優惠 - Travelzoo

這座教堂就位於紅場旁邊,是傳統東正教教堂,色彩鮮豔,非常富俄國建築特色,堪稱爲莫斯科的標誌,也是明信片中必定出現的場景。這座教堂現在屬於俄羅斯歷史博物館的 ... 於 www.travelzoo.com -

#32.俄羅斯– (2019更新)莫斯科自由行:莫斯科地鐵巡禮 - Just Go!

前情提要:俄羅斯- 莫斯科自由行第二天:金環小鎮謝爾吉耶夫(謝爾蓋聖地)一日 ... 這趟我們花了整整一天的時間,好好的參觀了幾個最有特色的地鐵站: ... 於 justgotraveler.blog -

#33.莫斯科音樂院傳承- 「斯基」與「諾夫」們| 讀樂 - MUZIK AIR

塔涅耶夫誠心誠意地愛著柴科夫斯基的音樂理想,他是莫斯科首演柴科夫斯基第一號、 ... 處,但在音色運用上不難看出柴科夫斯基的配器特色在拉赫曼尼諾夫聽覺中的印記。 於 read.muzikair.com -

#34.(16) 莫斯科最值得參觀的14個地鐵站/2014更新

線路一(黃色底)可以參觀到10個各具特色的車站->預估參觀時間: 1Hr 30mins. *車站前的數字代表哪一條線第幾個車站(可以參考部主之前的文章喔)-莫斯科 ... 於 v6123v.pixnet.net -

#35.【抬頭吧!】莫斯科地鐵之藝術• 一帶一路一友情

由年輕人親自踏足「一帶一路」沿線國家地區,體驗各地文化、歷史特色、風土人情和生活面貌,加強彼此認識、交流、分享和合作,甚至進一步將友情連結,化成 ... 於 m21.hk -

#36.俄羅斯 莫斯科、聖彼得堡、金環必買【伴手禮戰利品】總整理

俄羅斯娃娃 · 木製音樂盒 · 伏特加(Vodka) · 彩蛋、絲巾、水果、古董 · 星巴克城市杯 · 紅色十月巧克力、花草茶、俄羅斯軟糖 · 魚子醬(鱘魚卵) · 黑麥汁 ... 於 mable.tw -

#37.莫斯科•金環•聖彼得堡(新第五版) - momo購物網

金環可謂俄羅斯大城市以外最具傳統特色的景點。 ... 大文豪普希金口中「面向西方的窗口」,是俄羅斯帝國政治、經濟和文化的中心,也是俄國最歐化的城市。 於 www.momoshop.com.tw -

#38.旅行團行程-9天俄羅斯(莫斯科、聖彼得堡)(貴族風韻.奢華盛宴 ...

捷旅旅遊-俄羅斯旅莫斯科聖彼得堡旅行團-9天俄羅斯(貴族風韻. ... 夏宮餐廳、玻璃頂觀光船餐廳、堪察加帝王蟹、爐式烤肉、農家陶甕風味、高加索特色餐及牛扒餐。 於 www.jetour.com.hk -

#39.2022莫斯科歷史名勝飯店.旅行前必看! | Expedia

超過間首選莫斯科歷史名勝飯店。大部分莫斯科歷史名勝飯店住宿「可以先訂後付」! 做好下一次莫斯科旅行訂房準備。 ... 莫斯科具有歷史意義的飯店有什麼特色? 於 www.expedia.com.tw -

#40.莫斯科 - TravelHK

莫斯科 ,可說是俄羅斯的發源地,見證了俄羅斯如何從一個小小的城邦莫斯科大公國,變成橫跨歐亞的帝國。在昔日皇城今日權力中樞的克里姆林宮, ... 於 www.travelhk.com -

#41.俄羅斯莫斯科聖彼得堡雙城遊新景探祕、特色餐飲有亮點

從沙皇到普丁,從建築到文化,從伏特加到魚子醬…,俄羅斯始終展現著跨世紀的風采!百威旅遊精心規劃「俄羅斯悠閒9天」,5/18~10/26期間出團,莫斯科、 ... 於 www.setn.com -

#42.什麼是俄羅斯的「勝利日」?為什麼5月9日如此重要? - 天下雜誌

從此,「勝利日」在蘇聯開始得到隆重慶祝,莫斯科紅場舉行閲兵成為傳統,旨在振興淡漠的國家意識形態和愛國情緒。 在21世紀初期,俄羅斯總統普京(Vladimir ... 於 www.cw.com.tw -

#43.【俄羅斯莫斯科】莫斯科Moscow城市街景機場到紅場附近

莫斯科 Moscow的地理位置 莫斯科(Moscow)的快速瀏覽 俄羅斯首都 莫斯科,是歐洲人口第二大的城市,僅次於 伊斯坦堡,從1147年開始,經歷俄國的 大公 ... 於 blog.xinmedia.com -

#44.莫斯科列寧格勒希爾頓酒店

內部布局美輪美奐的莫斯科地標酒店. 餐廳內俄羅斯特色美食. 泳池和現代健康俱樂部. 六間會議室和令人印象深刻的宴會廳. 所有客房和公共區域均可提供免費無線上網. 於 www.hilton.com.cn -

#45.莫斯科娃娃工作室, 線上商店 - 蝦皮購物

... 買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多莫斯科娃娃工作室線上促銷優惠。 ... 土耳其空運來台民俗風特色金線特色刺繡收納包零錢包印章包小包約14*10公分. 於 shopee.tw -

#46.考察俄羅斯莫斯科、克林城、聖彼得堡歷史城區 - 苗栗縣政府

理念與方法,尋求城市歷史文化特色與現代化都市發展間之帄衡與協調,乃選. 擇境內具有豐富古建築保存維護成功案例的俄羅斯歷史古都為主要參訪地點,. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#47.典藏歐洲-俄羅斯_莫斯科聖彼的堡精彩雙城10日 - 鼎運旅遊

特色 介紹 · ✿【住宿】 莫斯科和聖彼德堡各住3晚,盡情享受俄羅斯風光與戰鬥民族人文風情。 · ✿【世界遺產巡禮】夏宮花園、冬宮、克裡姆林宮、紅場、葉卡捷琳娜宮及琥珀宮。 於 www.tourone.com.tw -

#48.俄羅斯莫斯科10 間最佳飯店(TWD 309 起)

AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow酒店位于莫斯科(Moscow)市中心,坐落于一栋23层高的建筑内,享有城市全景。酒店提供覆盖各处的免费WiFi。 每间客房均配有空调、平板 ... 於 www.booking.com -

#49.歐洲 西伯利亞大鐵路旅遊-華友旅行社

沙皇盛世號─西伯利亞大鐵路15日橫跨歐亞大陸,世界最長鐵路之旅! - Traveling Tour -. [ INTRO ]. 由烏蘭巴托一路西行駛向莫斯科歷經六個時區、 ... 於 www.mitravel.com.tw -

#50.吃貨攻略你不可不知的十大俄羅斯美食- BBC News 中文

俄羅斯圖拉薑餅是最有特色的糕點。 這是產自莫斯科以南約120英里處的圖拉市的一種小吃,呈正方形,自17世紀開始就已經烘製,通常有果醬或者煉乳夾心。 於 www.bbc.com -

#51.莫斯科共有五個機場,DME機場是俄羅斯聯邦目前最大最先進 ...

莫斯科 地下鐵已有80年以上歷史,但由地面深入地下20-40公尺深之鉅大工程,令人不得不佩服共黨統治期間蘇聯重工業進步情況,更可貴的是,285個車站在建築與特色上各不 ... 於 report.nat.gov.tw -

#52.莫斯科民宿_莫斯科公寓_莫斯科特色体验 - 爱彼迎

高质量莫斯科民宿预订平台。为您提供莫斯科特色民宿、网红民宿,酒店公寓等多种优质住宿预订服务及当地特色体验。 於 www.airbnb.cn -

#53.不爱高层爱长形莫斯科特色住宅楼 - 透视俄罗斯

不爱高层爱长形莫斯科特色住宅楼 ... 在莫斯科,高层住宅楼并不常见。这也许是一件好事,因为心理学家认为居住在高层对人体健康不利,而且维护费用也会相对 ... 於 tsrus.cn -

#54.莫斯科州青年旅館推薦 - Agoda

莫斯科 州超值青旅。上Agoda搜尋、比較,並預訂莫斯科州青年旅館。瀏覽照片和真實旅客評論,找到最適合您的莫斯科州特色青旅。 於 www.agoda.com -

#55.春夏俄羅斯~莫斯科聖彼得堡雙都傳奇10 日 - hocom.tw

行程特色: ◎特別安排一段高鐵體驗一段國內段航班,讓您舒適遊覽雙城. ◎克里姆林宮建築群1990 名列世界文化遺產. ◎卡洛緬斯可也莊園1994 名列世界文化遺產. 於 hocom.tw -

#56.莫斯科[俄羅斯聯邦首都] - 中文百科知識

莫斯科 (Moscow),是俄羅斯聯邦首都、莫斯科州首府。莫斯科是俄羅斯的政治、經濟、文化、金融、 ... 莫斯科極富民族特色的紀念品套娃,是莫斯科傳統工藝品的象徵。 於 www.easyatm.com.tw -

#57.【俄羅斯旅行】莫斯科Moscow |行程整合十大必遊景點|紅場 ...

這次我就把莫斯科旅行中的各個重要行程紀錄下來。 ... 國家經濟成就展有多個展覽館,每個展覽館都用不同前蘇聯加盟國做名稱,而且都各有建築特色。 於 travistotravel.com -

#58.More content - Facebook

俄羅斯的首都是莫斯科, 特色當然是俄羅斯舞蹈跟美麗的俄羅斯大教堂團購表單 https://bit.ly/2rp4Z4F. 於 m.facebook.com -

#59.莫斯科.金環.聖彼得堡(新第5版) | 誠品線上

旅俄多年的作者親歷其境,詳實蒐集一手情報,為讀者導覽城市的各自魅力、風情,帶領讀者體會俄羅斯融合古今及歐亞元素的獨特風貌。 本書特色: .三大城市的分區導覽:透過 ... 於 www.eslite.com -

#60.風華絕代~俄羅斯雙城之旅8天【莫斯科1晚五星、杜蘭朵宮廷宴 ...

行程特色. 俄羅斯RUSSIA 俄羅斯是一生必訪的旅程,他,不同於歐洲的優雅,迥異於亞洲的閒散, ... 克里姆林宮至紅場、華麗地下鐵車站,充分體驗莫斯科世紀大城風華。 於 www.4p.com.tw -

#61.莫斯科_百度百科

莫斯科 (俄語:Москва;英語:Moscow),是俄羅斯聯邦首都、莫斯科州首府。莫斯科是俄羅斯的政治、經濟、文化、金融、交通中心以及最大的綜合性城市,是一座國際化大 ... 於 baike.baidu.hk -

#62.【俄羅斯旅遊】橫跨5個時區4個城市一文收錄16個熱門打卡景點

... 但其實俄羅斯除了很有個人風格的民族特色外,還有世界上最廣大. ... 從文化藝術重鎮的「聖彼得堡」、首都「莫斯科」、融合韃靼與俄羅斯宗教色彩 ... 於 www.hk01.com -

#63.莫斯科人氣推介景點門票、酒店、好去處- 旅遊攻略 - Trip.com

"這裏最大的看點就是墓碑雕塑藝術,這些特色墓碑將墓主的故事、成就、生平等方方面面表現出來,就如見到其人一樣,也代表俄羅斯雕塑藝術的最高水平。". 莫斯科河. 於 hk.trip.com -

#64.俄羅斯經典8日~莫斯科地下宮殿、絕美宮殿莊園、涅瓦河遊船

行程特色. 《交通安排,多元體驗》 1. 安排搭乘俄羅斯航空早去晚回航班,飛行時間與路線最短,延伸航線最多也最方便。 2. 安排莫斯科-聖彼得堡高速火車體驗。 於 www.travel4u.com.tw -

#65.Moscow Nights 莫斯科近郊的晚上-世界名曲 - KKBOX

世界名曲的歌曲「Moscow Nights 莫斯科近郊的晚上」在這裡,快打開KKBOX 盡情收聽。 ... 特色功能. 一起聽 · 無損音質 · 音樂辨識 · 支援平台 · 會員優惠. 於 www.kkbox.com -

#66.【俄羅斯】世界最美的莫斯科地鐵站,地下宮殿的蘇維埃古典 ...

Taganskaya Station 塔甘卡站(俄文:Тага́нская) ... 史達林式建築風格的地鐵站,多以傳統俄羅斯工藝為基底去裝飾,最大的特色是支柱上的48面藍色的錫釉彩 ... 於 wellkangtoworld.com -

#67.俄罗斯政府:三架飞往莫斯科的航班装有炸弹的信息不属实

21 小時前 — 时政 · 财经&科技 · 汽车&数码 · 生活 · 风尚 · 特色&产品 · 环球时报 · 合作. 於 world.huanqiu.com -

#68.莫斯科有哪些特色美食- 著名小吃 - 老资料

莫斯科 有著他們自己的特色美食,隨著時間的推移,許多地方的國家也都慢慢的接受了他們的飲食文化,去莫斯科旅遊肯定要嘗嘗他們的美食,那麼莫斯科有哪些特色美食呢? 於 www.laoziliao.net -

#69.歐俄地區.莫斯科.聖彼得堡_俄羅斯(歐洲區) - 大地假期旅行社

全程5星級住宿、品嘗特色美食,參觀:莫斯科紅場克里姆林宮、聖彼得堡皇宮貴族宮殿。 09/14. NT$ 108,800 起. 本站優惠屬限量商品,正確內容、 ... 於 www.tcawg.com -

#70.俄羅斯旅遊經典團| 東南旅遊網

飽覽北國雙城!俄羅斯旅遊團推薦,莫斯科紅場、地下宮殿、俄羅斯馬戲團、聖彼得堡極品三宮,蜜月及家庭旅遊特色首選,還有北歐旅遊限時優惠中! 於 www.settour.com.tw -

#71.莫斯科自由行|莫斯科旅遊必訪景點TOP3!- GOMAJI夠麻吉

莫斯科 這座大城一樣是以人文歷史景點聞名的首都,其中莫斯科的重要廣場「紅場」 ... 這些到俄羅斯一定得看一眼的建築,連莫斯科的各站地鐵都各具特色。 於 www.gomaji.com -

#72.莫斯科:一個最具前蘇聯特色的城市 - 今天頭條

離開機場,當我們沉溺在《莫斯科郊外的晚上》里的浪漫幻境,乘車駛入莫斯科市郊時,一下子映入眼帘的竟然是大片大片未被開墾的荒地。 於 twgreatdaily.com -

#73.《日瓦戈医生》叙事特色与语言艺术研究 - Google 圖書結果

[28]而莫斯科则是《日瓦戈医生》中最重要的城市。小说开篇下葬尤拉母亲的背景是莫斯科,作品结尾处戈尔东与杜多罗夫阅读日瓦戈诗作的场景同样发生在莫斯科。 於 books.google.com.tw -

#74.體驗俄羅斯有錢人的日常!連泊五星飯店吃奢華美味

莫斯科 是俄羅斯最大的城市,在這裡您擁有最頂尖的五星級住宿選擇─麗池卡爾登飯店,整體裝潢相當氣派豪奢,宛如貴族的豪宅,房間內部使用黑桃木家具、 ... 於 travel.ettoday.net -

#75.莫斯科特色_莫斯科好玩吗_莫斯科旅游怎么样 - 新浪旅游

新浪旅游莫斯科印象页提供所有去过莫斯科网友对莫斯科特色的评价,告诉您莫斯科好玩吗和莫斯科旅游怎样,让您在出游前对莫斯科特色有个大概的了解. 於 travel.sina.com.cn -

#76.「臺灣漢學講座」邀請中研院劉士永教授赴俄演講

台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處 ... 皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」,建立交流平台,呈現臺灣與漢學研究成果,更宣揚具有臺灣特色的中華文化。 於 www.tmeccc.org -

#77.莫斯科教堂有哪些 - Smitten

6月27, 2021 · Top 10 莫斯科教堂和大教堂– Tripadvisor3. ... 教堂頂,色彩鮮艷奇幻而充滿童趣猶如童話裡的城堡般美麗壯觀,成為俄羅斯的象徵,這麼有特色的建築,只. 於 www.smittenevents.me -

#78.昵图网soso.nipic.com

昵图网图片素材大全,莫斯科特色图库提供了莫斯科特色图片,莫斯科特色背景素材,莫斯科特色模板下载,莫斯科特色psd设计素材,莫斯科特色矢量素材等原创素材下载服务. 於 soso.nipic.com -

#79.莫斯科特色餐廳服務生皆雙胞胎#酷!調酒師服務生長一樣噱頭 ...

一踏進這間餐廳,還以為自己餓到頭昏眼花,因為服務人員長相穿著全都成雙成對。位於莫斯科的雙子星酒吧,是全球第一間以雙胞胎作噱頭的餐廳,從管理 ... 於 news.cnyes.com -

#80.飛往莫斯科(DME)的航班| 阿聯酋航空台灣 - Emirates

立即預訂飛往莫斯科的航班。 盡享阿聯酋航空的服務,包含免費Wi-Fi、舒適座椅以及屢獲獎項肯定的娛樂系統。 - 阿聯酋航空台灣. 於 www.emirates.com -

#81.【俄羅斯】精選十大莫斯科必去景點:聖瓦西里教堂、貴族超市

來到俄羅斯最大城市莫斯科,除了莫斯科紅場以外,還有哪些必去景點呢? ... 【冰島】冰島旅遊須知總整理:航班、最佳旅遊時間、追極光秘笈、特色慶典 ... 於 blog.kkday.com -

#82.莫斯科人文特色 - 俄罗斯旅游中文网

莫斯科 人文特色. 莫斯科优美的自然环境给她的人民提供了很好的休息环境。在夏季,空闲时人们常在公园或路边小憩,或是在郊外烧烤和游泳。当假期来临,他们就去自己的 ... 於 www.russia-online.cn -

#83.俄帝的風華俄羅斯「喀山、莫斯科、聖彼得堡」 10日遊見聞

俄羅斯屬聯邦政府,首都莫斯科人口超過 ... 1572年,莫斯科被克里米亞韃靼人襲擊和焚毀。 ... 城之一,也是最具色彩民族特色建築品味及世界. 綠化最好的城市之一。 於 www.tma.tw -

#84.俄國留學常見問題Q&A - 彼得堡國際教育有限公司

高等教育水準和質量堪稱世界一流,並具有像莫斯科大學、聖彼得堡大學… ... 技術領域屬世界一流;在一般民用技術方面,雖總的來說不如西方的先進,但也有其特色和長處。 於 www.petersburg.com.tw -

#85.一覽戰鬥民族的奢華與壯麗!俄羅斯12個必訪景點盤點

... 有個人風格的民族特色外,還有世界上最廣大腹地的國家也充滿了歷史文化的軌跡,從文化藝術重鎮的「聖彼得堡」、首都「莫斯科」、融合韃靼與俄羅斯 ... 於 www.vogue.com.tw -

#86.莫斯科地鐵80歲古董列車亮相 - Yahoo奇摩

在全球各地的大城市中,俄羅斯首都莫斯科的地鐵算是相當出名的, ... 因為這絕無僅有的特色,莫斯科的地鐵站也成為外國觀光客參觀的景點之一。 於 tw.yahoo.com -

#87.莫斯科- 背包攻略

西元1340年,為紀念俄羅斯軍隊庇護者的米迦勒天使長而建,並為俄羅曼諾夫王朝最初幾位沙皇及莫斯科大、公王公的陵寢。 聖母領報大教堂/ 天使報喜大 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#88.【莫斯科】15個精選莫斯科景點,行程推薦與攻略大全 - 旅星人

莫斯科 旅遊景點推薦,自由行必備攻略懶人包,必去的紅場、克里姆林宮、聖瓦西里大 ... 俄羅斯浴場Sanduny Baths Spa · 莫斯科地鐵遊覽 · 其他特色玩法 ... 於 travel-alien.com -

#89.莫斯科旅游攻略_莫斯科城市特色 - 海南航空

莫斯科 Moscow. 莫斯科,作为俄罗斯首都,在2018年还将成为世界杯之都、足球之都。 不论任何时间,任何季节到访莫斯科,他所展现的艺术魅力、历史沉淀以及作为首都的 ... 於 www.hnair.com -

#90.俄罗斯莫斯科特色跳伞俱乐部一日游(跟天空来场约会极限跳伞)

欢迎前来淘宝网实力旺铺,选购俄罗斯莫斯科特色跳伞俱乐部一日游(跟天空来场约会极限跳伞),该商品由邯郸南方旅行社专营店店铺提供,有问题可以直接咨询商家. 於 www.taobao.com -

#91.俄羅斯旅遊與自由行推薦指南#20 - YouTube

莫斯科 行程推薦→http://tinyurl.com/s7bxgtr無論你是俄羅斯自由行,或是跟團俄羅斯旅遊來到 莫斯科 ,這個2個羅馬大,千萬人口大城,想玩得盡興不留 ... 於 www.youtube.com -

#92.谢选骏全集第89卷 - 第 123 頁 - Google 圖書結果

莫斯科 极富民族特色的纪念品套娃,是莫斯科传统工艺品的象征。茶炊是莫斯科人日常生活中不可缺少的一部分,它是温馨家庭的独特象征和支柱。莫斯科有独特的饮食习惯。 於 books.google.com.tw -

#93.莫斯科 - EA

《FIFA 21》 FIFA Mobile 《FIFA Mobile》 《FIFA 19》 《EA SPORTS™ FIFA 21》 · 特色概覽 遊戲內容 無與倫比的真實性 FIFA 遊玩時間 輔助設定 球會組合包 Mbappé ... 於 www.ea.com -

#94.莫斯科 - 鳳凰百科

莫斯科 (Moscow)是俄羅斯的首都,也是全國政治、經濟、文化、科學和交通的中心,且 ... 這裡餐廳的餐飲有個特色,就是麵包多,牛油多,甜點粗而膩人。 於 wd.travel.com.tw -

#95.莫斯科特色? - 劇多

莫斯科 地處俄羅斯歐洲部分中部,跨莫斯科河及其支流亞烏扎河兩岸。現有人口800多萬,是世界特大都市之一和歐洲最大的城市。莫斯科市區被一條周長109 ... 於 www.juduo.cc