萊布尼茲牛頓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦StevenNadler寫的 斜門歪道!近代哲學的驚世起源 可以從中找到所需的評價。

另外網站【大宇宙小故事】20 誰是受害者也說明:牛頓 所用的符號和數學工具略遜於萊布尼茲,但英國數學家為了表態效忠祖國,在整個十八世紀都避免使用萊布尼茲的符號和工具(還有一個原因,就是牛頓的 ...

國立臺灣大學 外國語文學研究所 唐格里所指導 陳櫻珊的 世界起源:史賓諾沙、康德與黑格爾之本體論與內在性及超越性對照關係 (2017),提出萊布尼茲牛頓關鍵因素是什麼,來自於本體論、內在性、超越論、史賓諾沙、康德、黑格爾、德勒茲、物實體、主體、時空連續體、科學哲學、哲學史。

而第二篇論文國立中央大學 機械工程研究所 羅吉昌所指導 王毓淇的 具輸入及狀態延遲之模糊系統控制 (2008),提出因為有 萊布尼茲牛頓公式、T-S 模糊模型、線性矩陣不等式、波雅定理、Lyapunov-Krasovskii方程式的重點而找出了 萊布尼茲牛頓的解答。

最後網站到底是誰創立了微積分?牛頓和萊布尼茨都說是自己 - 壹讀則補充:提到微積分,相信大家都非常熟悉,它不僅與數學相關的研究工作密不可分,更是社會發展和人類文明進程中必不可少的基礎學科知識之一。

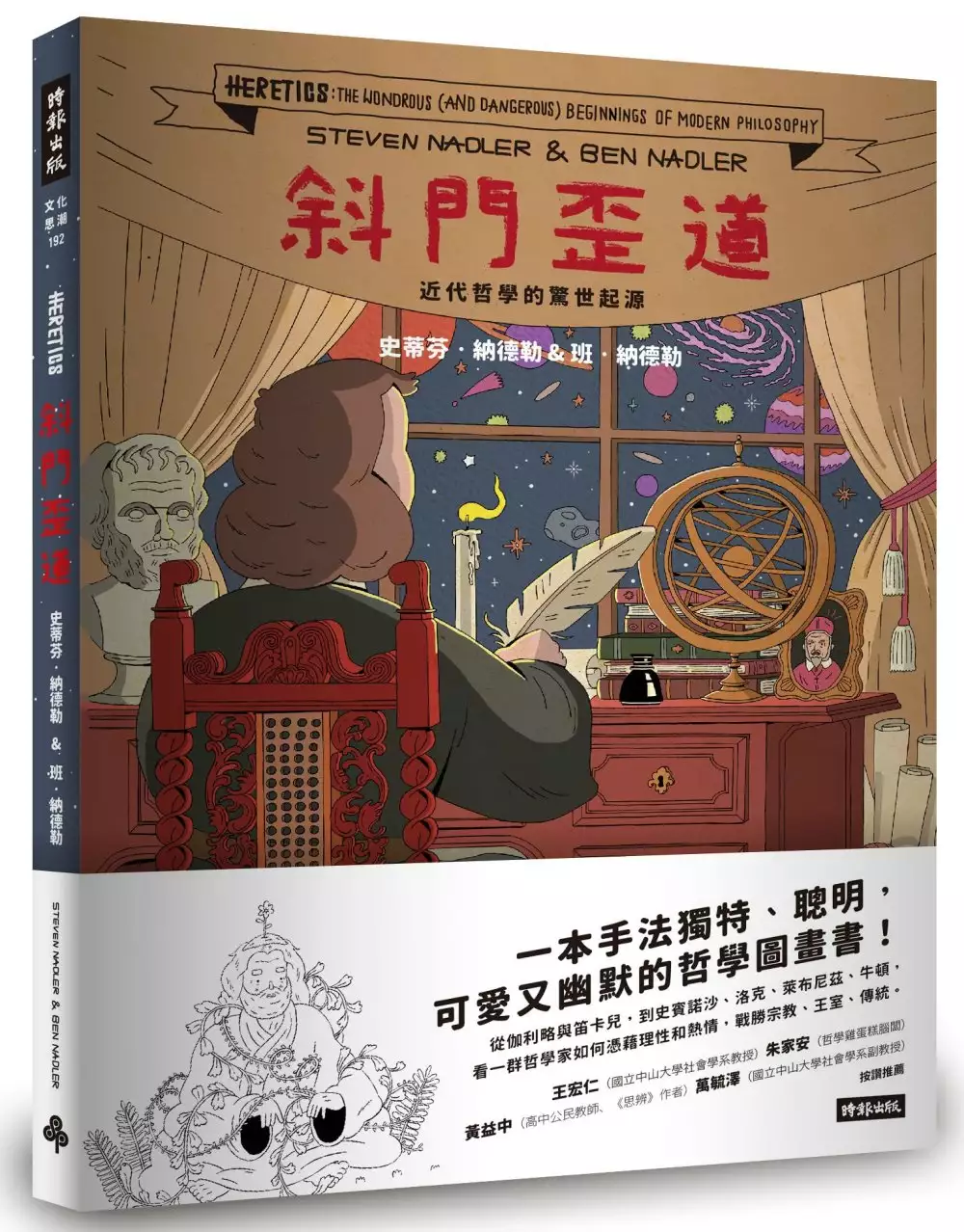

斜門歪道!近代哲學的驚世起源

為了解決萊布尼茲牛頓 的問題,作者StevenNadler 這樣論述:

一群哲學家憑藉理性和熱情,戰勝宗教、王室、傳統的故事。 一本手法獨特、聰明,可愛又幽默的哲學圖畫書! 《斜門歪道!近代哲學的驚世起源》是本娛樂生活、啟發智慧的圖畫書,講述十七世紀的思想家如何挑戰權威,有些不惜冒上驅逐、監禁和死刑的危險,為現代哲學奠定基礎,帶領人類走進新的世界。書裡的故事精彩,圖畫繽紛,透過漫畫介紹現代思潮誕生,手法獨特、聰明,亦不失可愛幽默。 這些備受爭議的哲學家──從伽利略與笛卡兒,到史賓諾沙、洛克、萊布尼茲、牛頓,從根本改變我們看待世界、社會、自我的方式,推翻地心說與君權神授等觀念。這些思想家追求理性的熱忱多於信仰,挺身而出捍衛自然、宗教、政治、知識與人類

心靈種種嶄新卻惡名昭彰的論點。 《邪門歪道!近代哲學的驚世起源》生動描繪這些哲學家的想法、生平與時代。隨著這些哲學家在歐洲各地流亡、旅行,說故事的人描述他們相會與鬥智的經過,他們又是如何衝撞宗教與王室的勢力。本書點出現代哲學史上重要的時刻,包括布魯諾散播邪說而被燒死,伽利略堅持哥白尼學說而被軟禁,笛卡兒宣告「我思故我在」,霍布斯「危險又暴力」的自然狀態,還有史賓諾沙驚人的《神學政治論》。 這是一群哲學家的故事,他們生活在哲學史上最精彩的時代之一。這也是他們憑藉理性,戰勝宗教、王室、傳統的故事。 按讚推薦 王宏仁(國立中山大學社會學系教授) 朱家安(哲學雞蛋糕腦闆)

黃益中(高中公民教師、《思辨》作者) 萬毓澤(國立中山大學社會學系副教授) 好評連連! 《斜門歪道》一書的圖畫引人入勝、風格詼諧,文字直接、親切、溫暖,提醒我們哲學和歷史是生動的,並將抽象和複雜的概念變得平易近人,同時不乏忠實、精準與幽默。──Ivan Brunetti,Cartooning: Philosophy and Practice作者 近代思想革命的開端在這本精彩有趣的書中化為生動幽默的日常。──Anthony Gottlieb,The Dream of Enlightenment作者 史蒂芬‧納德勒與班‧納德勒的圖文書探索十七世紀的思想家,書中的文字簡明扼要

,而插畫為文字提供另類面向的幽默,確實值得驕傲的書──《斜門歪道》。──Rebecca Newberger Goldstein,Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won’t Go Away作者 《斜門歪道》是現代漫畫藝術的傑作。無論什麼年紀,想要瞭解人類如何進入近代思想與生活的人都會讀這本書。──Paul Buhle,Wobblies!: A Graphic History of the Industrial Workers of the World協同編輯 《斜門歪道》非常可愛,文字銳利古怪,圖畫賞心悅目。──Daniel Garbe

r,The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy編輯 身為愛畫畫的哲學人,我真希望這本書是我的作品。── 朱家安(哲學雞蛋糕腦闆) 十七世紀是西洋哲學史極為精彩的時代,也是現代哲學的發端。本書生動勾勒出當時科學與哲學的互動、哲學與教會的衝突,為這段哲學發展歷程增添了趣味與深度。──萬毓澤(國立中山大學社會學系副教授)

世界起源:史賓諾沙、康德與黑格爾之本體論與內在性及超越性對照關係

為了解決萊布尼茲牛頓 的問題,作者陳櫻珊 這樣論述:

此論文旨於以史賓諾沙、康德與黑格爾個別本體論去探求世界起源此存有本質與內在性及超越性關係。在哲學體系中,史賓諾沙的本體論一般也被稱為內在平面性(the plane of immanence),進而呼應黑格爾內在辯證(immanent dialectic),並且和康德的超越性(transcendence)作為對比。首先,史賓諾沙在《倫理學》(Ethics)與黑格爾《精神現象學》(Phenomenology of Spirit)所建立的本體論呈現的內在性源於不同的前提:即是史賓諾沙認為存有整體(the totality of being)或上帝此絕對無限為單一且不可分割的物質體(Substanc

e)或自然;上帝具無限屬性。但因人類的有限,只能透過表現邏輯(logic of expression) 而非再現,理解心靈及身體此兩種屬性。心靈作為思考模態(mode of thought)和身體作為空間延伸模態(mode of extension) 為單一論(mind-body monism)與身心平行論(mind-body parallelism),並且相悖於笛卡爾的身心二元論(mind-body dualism)。當當代認知神經科學或情動神經科學普遍採取身心一元論的立場而身心二元論作為形而上命題可廣義解釋離身經驗,史式身心一元論與笛式身心二元論的岐異有其重要意義。此外,史賓諾沙的內在性前

提即是物質體的不可分割性(the indivisibility of Substance),同時呼應愛因斯坦廣義相對論(the general relativity)中的質能不滅定律(mass-energy conservation and conversion)。不同於歐基里德幾何學(Euclidean geometry)的先驗空間(a priori space)或是康德在《純粹理性批判》中以時間及空間必須為先驗的存有條件為前提,史賓諾沙的身體模態理論說明,身體內部中無限粒子(particle)組成與身體外部間的相容性所導向的動靜相對論打破傳統單一直線或固定速率的空間思維(此連續性速率變化所

形成的無限小曲率也預期萊布尼茲微積分的發明);身體作為外部延伸的點線面三維空間和心靈內在意識作為第四維時間相輔相成;換言之,史賓諾沙的模態理論可視為預視愛因斯坦的四維時空連續體(four-dimensional space-time continuum)。同時,黑格爾的《精神現象學》,另名為意識經驗科學(the Science of the Experience of Consciousness),前提即是存有不能只是物質體;因為物質體的個體性(individuation) A即A此贅言身分無法在辯證法則中完成自我分化(self-differentiation)或成為他者的最大化差異。傳承康德

與德國唯心論以能知主體與被知客體在現象界(the phenomena) ,而非物之身的本質界(thing-in-itself in the noumena)的對應關係,黑格爾的《精神現象學》發展從感覺確認、感知到理解,進而透過主奴辯證與否定法則,意識分化為自我意識,並且到達理性作為心智最高能力的階段,相對於康德的《純粹理性批判》(Critique of Pure Reason)中直覺與概念、感知與理解、想像與判斷在先驗時空的架構下形成的綜合先驗(synthetic a prior),而同時綜合先驗是康德融合牛頓絕對時空觀與萊布尼茲的超知主體(subject of apperception)。當

康德的物之身(thing-in-itself)與本質界(the noumena)說明知識經驗的限制,黑格爾的《精神現象學》則強調本體論與知識論的並行發展,並證實理性的無限可能。另外,黑格爾強調人類的集體意識應該是在歷史此現在、過去、未來的後驗時間向度中,並非康德的先驗時間,也不是史賓諾沙的物質自然世界裡,實踐絕對精神(absolute Spirit)或德國唯心論無限知識的目的。綜言之,融合柏拉圖的辯證法(dialectic)、亞里斯多德的目的論(teleology)、史賓諾沙單一內在性(monist immanence)與康德主體的概念,黑格爾企圖彌平本體論和知識論的高低或康德現象與本質的差異

。然而,對德勒茲而言,只有史賓諾沙從空間思維開展的平面內在性可打破辯證法的垂直結構;當黑格爾的絕對精神還停留在以人文中心的唯心論或神學的無限大觀點,史賓諾沙的唯物論探究物質、能量、速度和物種等動物行為學的無限小概念與四維時空連續體才是純粹的平面內在性,並藉此開拓不同自柏拉圖到黑格爾唯心論的本體結構思維。因此,存有本體的整體為歷史還是自然、主體還是物質體或樣態、垂直辯證法還是內在性水平等的討論不僅勾勒出「黑格爾主體–辯證邏輯–心靈意識發展」(the Hegelian Subject-logic of dialectic-stages of mind) 與「史賓諾沙實體–表現邏輯–模態」(the

Spinozan Substance- logic of expressionism-mode) 此兩種關於時空與因果論的本體論差異,康德的超驗哲學不僅和內在性本體作為對比,其無法再現的本質(noumena)也和黑格爾辯證法的非存有(nonbeing)、史賓諾沙的本質體與二十一世紀的量子力學此探討更高維世界存有的科學哲學(the philosophy of science)有其對照與討論;而當代學者像是達馬西歐(Antonio Damasio)與瑪拉布(Catherine Malabou),更是著手於史賓諾沙與黑格爾哲學和腦神經科學連結的跨領域研究。本文分為五章:第一章探討本體論與其相關範疇,

包含帕米樂蒂斯的存有、整體存有、亞里斯多德的物實體、時間、空間與因果論和方法論上之間的關係。第二章探討黑格爾在《精神現象學》中所闡述的本體論、辯證主體的形成、黑格爾辯證法與柏拉圖辯證法的對照,與《科學邏輯》(Science of Logic)中,存有、非存有與生成(being-nonbeing-becoming)的個體化形成等觀念。第三章探討康德在《純粹理性批判》中的本體論、超驗主體的綜合先驗,並對照他與萊布尼茲、牛頓與休謨詮釋主體、先驗時空與因果論的關係與康德實在界與非存有等觀念。第四章探討史賓諾沙在《倫理學》中呈現的本體論,其模態理論與物實體的定義如何催生愛因斯坦廣義相對論與四維時空存有。

第五章為總結,回顧史賓諾沙、康德與黑格爾所建構的本體論差異,進而釐清哲學脈絡中,對於本體論、內在性與超越性的相關議題,並簡述三位哲學家如何透過科學哲學的概念影響當代物理學與腦神經科學的研究,並藉此淺論西方哲學與當代科學哲學發展的關係。

具輸入及狀態延遲之模糊系統控制

為了解決萊布尼茲牛頓 的問題,作者王毓淇 這樣論述:

本論文是研究延遲模糊系統(fuzzy systems) 所代表的系統穩定問題,以及應用波雅定理於檢測條件上,來得到一較為寬鬆的檢測條件。內容方面本論文將分為兩部分來進行討論, 第一部份先推導一般性的延遲穩定條件, 第二部分引入狀態擴充的延遲穩定條件, 再引入多輸入延遲加以驗證波雅定理的應用。本論文將在 LMI(Linear Matrix Inequality) 中探討一個時間延遲系統的穩定檢測條件。藉由建立在Lyapunov-Krasovskii函數, 將目前文獻中尚未完全處理的延遲參數, 做一個完全性的整合。並解決了傳統上延遲參數為時變的狀況, 將微分後難以求解的積分項問題, 重新整理以求

得穩定解。本論文同時也研究當輸入延遲增加的情況下, 考慮系統的穩定情形, 加入寬鬆環境下的條件並加以驗證波雅定理的實際應用。本論文提供一套系統化的研究方法,研究延遲系統的穩定條件,並將在最後代入波雅定理探討求解的檢測條件,進而達到Lyapunov-Krasovskii穩定的充要條件。

萊布尼茲牛頓的網路口碑排行榜

-

#1.普及牛頓理論的功臣: 德薩古里耶- 阿文開講 - 物理雙月刊

牛頓 理論在往後的兩百年內成為主宰物理界的”王道”,這些牛頓的支持者功不可 ... Keill後來引發了牛頓與萊布尼茲關於發明微積分的優先權的大爭論,詳細 ... 於 pb.ps-taiwan.org -

#2.萊布尼茲符號 - 單維彰

萊布尼茲 (G. W. Leibniz, 1646—1716) 比牛頓小四歲,是活躍於歐洲的德國學. 者,他也發現了微積分的奧秘。雖然當年曾經爆發誰剽竊了誰的爭執,但是後世. 於 shann.math.ncu.edu.tw -

#3.【大宇宙小故事】20 誰是受害者

牛頓 所用的符號和數學工具略遜於萊布尼茲,但英國數學家為了表態效忠祖國,在整個十八世紀都避免使用萊布尼茲的符號和工具(還有一個原因,就是牛頓的 ... 於 case.ntu.edu.tw -

#4.到底是誰創立了微積分?牛頓和萊布尼茨都說是自己 - 壹讀

提到微積分,相信大家都非常熟悉,它不僅與數學相關的研究工作密不可分,更是社會發展和人類文明進程中必不可少的基礎學科知識之一。 於 read01.com -

#5.手排車不死Toyota 預告大改款Tacoma 將持續供應手排車型

... 增壓四缸引擎,最大馬力可發揮265 匹的水準,同時峰值扭力達419 牛頓米。 ... 油電動力,綜效輸出可發揮366 匹最大馬力和550 牛頓米的扭力表現。 於 www.7car.tw -

#6.牛頓-萊布尼茨公式 - 中文百科全書

牛頓 -萊布尼茲公式(Newton-Leibniz formula),通常也被稱為微積分基本定理,揭示了定積分與被積函式的原函式或者不定積分之間的聯繫。 牛頓-萊布尼茨公式的內容是 ... 於 www.newton.com.tw -

#7.微積分 - 電子歷程e-Portfolio

17世紀後期兩個偉大的數學家終於把微分和積分整合在一起,而微積分就誕生了。這兩位分別是牛頓和來布尼茲。 牛頓(Newton, 1642-1727) 最著名的的成就 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#8.莱布尼茨、牛顿与发明时间- 图书- 豆瓣

莱布尼 茨、牛顿与发明时间豆瓣评分:7.7 简介:艾萨克·牛顿与戈特弗里德·威廉·莱布尼茨围绕时间的本质展开的重要讨论标志着人们对时间的理解发生了根本转变。 於 m.douban.com -

#9.萊布尼茲的樂觀主義最為著名;他認為,「我們的宇宙,在某種 ...

萊布尼茲 在數學史和哲學史上都占有重要地位。 在數學上,他和牛頓先後獨立發明了微積分,而且他所使用的微積分的數學符號被更廣泛的使用,萊布尼茲所發明的符號被普遍 ... 於 gist.github.com -

#10.課後作業

課後作業. 微積分這門學問約在17世紀末由牛頓(Newton)與萊布尼茲(Leibnitz)首先發現,可稱為近代數學,發展的過程中有許多數學家的努力才創造了今日的微積分學,這個 ... 於 aca.cust.edu.tw -

#11.牛頓-萊布尼茨公式_百度百科

牛頓 -萊布尼茨公式(Newton-Leibniz formula),通常也被稱為微積分基本定理,揭示了定積分與被積函數的原函數或者不定積分之間的聯繫。牛頓-萊布尼茨公式的內容是一個 ... 於 baike.baidu.hk -

#12.數學天才——萊布尼茲

1665年牛頓創始了微積分銥特爾POS系統,萊布尼茲在1673~1676年間也發表了微積分思想的論著。以前,微分和積分作為兩種數學運算、兩類數學問題,是分別的加以研究的。卡瓦列 ... 於 hanhandu.pixnet.net -

#13.微積分的小故事(牛頓&萊布尼茲) @ My home - 痞客邦

微積分經過一段時期的醞釀,終於在Newton 與Leibniz 兩人的手中,成為有系統的學門,所以簡單的說法就認定他們兩人是微積分的發明者。 於 phenix803.pixnet.net -

#14.萊布尼茲

微積分的發明除"牛頓"外,另外一個功臣是德國數學家--萊布尼茲. ( Gottfried Wilhelm Leibiz )。萊布尼茲生於 1646,,大學期間先念. 法律後改修哲學,在 1666 得到博士 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#15.北美智權報第93期:牛頓,微積分的創立,及中西哲學

工業革命的數學基礎是牛頓和萊布尼茲獨立創立微積分,在柯西、維爾斯特拉斯、黎曼及拉格朗日等科學家的努力下,形成了嚴密的系統的體系。 於 www.naipo.com -

#16.探索時間之謎:從天文曆法、牛頓力學到愛因斯坦相對論 - Google 圖書結果

在牛頓的體制中,由於未知的原因,時間仍會在形而上的背景中繼續前進。牛頓和萊布尼茲牛頓和萊布尼茲之間的戰爭也牽扯到神學。當時的人信仰上帝,像牛頓和萊布尼茲這麼 ... 於 books.google.com.tw -

#17.微积分基本公式-牛顿莱布尼兹公式 - CSDN博客

微积分基本公式牛顿-莱布尼茨公式例题计算定积分上下限函数的导数例题例题定积分换元法例题. 於 blog.csdn.net -

#18.牛頓的人生很有梗XD

在1699年初,皇家學會(牛頓也是其中的一員)的其他成員們指控萊布尼茨剽竊牛頓 ... 我越看越覺得有點問題德丟列你跟牛頓鬧翻,然後寫信給萊布尼茲這怎麼想都覺得有點 ... 於 coldgoddess.blog126.fc2.com -

#19.牛頓蘋果

牛頓 生前好友威廉·斯塔科利倒是說了他親耳聽到牛頓跟他講了蘋果的故事。 多數現代歷史學家都相信,牛頓與萊布尼茲分別獨立發明了微積分學。 根據牛頓周圍 ... 於 noellehaafkes.nl -

#20.萊布尼茲——耶穌會——易經中國對近代歐洲思想的影響

每個例子他都提到德國哲學家萊布尼茲(Leibniz)同某些在中國傳敎的耶穌會敎士在17 ... 偉大的運動,那就是通過對自然界結構的更深刻理解,以修正那機械的牛頓宇宙觀。 於 www.icm.gov.mo -

#21.被微積分耽誤的法律人 萊布尼茲- The News Lens 關鍵評論網

他是一名律師,同時也是哲學家、數學家。在法學上,曾經協助羅馬民法典的修改;在哲學上,與笛卡爾、斯賓諾莎並稱為17世紀最偉大的理性主義哲學家;在數學 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.微積分之旅2023 - tahmi.net

... 牛顿、莱布尼茨、爱因斯坦、薛定谔等如何用微积分的钥匙打开了宇宙奥秘之锁? ... 家經過兩千年的奮鬥,累積許多人的成果,到了十七世紀,終於由牛頓與萊布尼茲 ... 於 tahmi.net -

#23.萊布尼茲(Leibniz,1466-1716) - 昌爸工作坊

1693年在雜誌《Acta Eruditorum》發表微積分基本定理,從曲線的切線性質進行求積的問題。 萊布尼茲和牛頓在研究上有以下共同點: (1) 提供代數的方法,不 ... 於 www.mathland.idv.tw -

#24.牛顿、莱布尼兹到底谁是“微积分之父”?微积分经典之战了解一下

在微积分这门学科中,包含了两大知识点,一个叫微分,一个叫积分。而提到积分,就不得不说帮助我们进行积分运算的基本公式,牛顿莱布尼兹公式。 於 www.testdaily.cn -

#25.文藝復興時代(廿七) 文藝復興的巔峰(八) 克倫威爾(Cromwell ...

文藝復興時代(廿七) 文藝復興的巔峰(八) 克倫威爾(Cromwell) /萊布尼茲(Leibniz) /牛頓(Newton). 奧立佛·克倫威爾( Oliver Cromwell ,1599年4月25日-1658年9月3 ... 於 davidwang-12546.medium.com -

#26.数学史上最精彩的纷争——牛顿与莱布尼茨的微积分战斗 - 搜狐

牛顿 与莱布尼茨生活在同一时代,从我们发现牛顿的手稿来看,大约1671年,也就是牛顿在28岁的时候即完成了《流数法和无穷级数》这部书,这本书里详细 ... 於 www.sohu.com -

#27.【數學】萊布尼茲法則 - 人人焦點

和牛頓先後獨立發明了微積分。萊布尼茨是歷史上少見的通才,他的專長包括數學、歷史、語言、生物、地質、機械、物理、法律 ... 於 ppfocus.com -

#28.5.7 定积分的基本公式(牛顿-莱布尼兹公式)

定理:设在区间 上, 是连续函数 的一个原函数,则 . 此公式称为牛顿-莱布尼兹公式.为了便于使用上述公式,记. ,或 ,. 则. = ,或 = . 典型例题 於 www2.edu-edu.com.cn -

#29.31024牛頓

在此後兩年裡,牛頓在家中繼續研究微積分學、光學和萬有引力定律。 TOP. 中年生活. 大多數現代歷史學家都相信,牛頓與萊布尼茨獨立 ... 於 203.72.64.251 -

#30.牛頓

牛頓 (Newton 1643-1727)他是遺腹子,生於伽利略逝世的那一天。1643年1月4日誕生於 ... 那時萊布尼茲剛好亦提出微積分研究報告,更因此引發了一埸微積分發明專利權的 ... 於 math.kshs.kh.edu.tw -

#31.物理報告

並從對各種函數的微分和求積公式中,總結出. 共同的演算法程式,使微積分方法普遍化,發展成用符號表示的微積. 分運算法則。因此,微積分“是牛頓和萊布尼茲大體上完成的, ... 於 www.cyut.edu.tw -

#32.马可夫链在股票投资策略之应用--以台股大盘为例

牛頓 (Newton 1642-1727) :. 數學原理(1687)(力學、萬有引力). 光學(1704). 微積分(未正式發表)。 2. 萊布尼茲(Leibniz 1646-1716):. 微分學(1684 世界上最早的微積分 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#33.牛顿-莱布尼茨公式- 快懂百科

牛顿 -莱布尼兹公式(Newton-Leibniz formula),通常也被称为微积分基本定理,揭示了定积分与被积函数的原函数或者不定积分之间的联系。牛顿-莱布尼茨公式的内容是一个 ... 於 www.baike.com -

#34.微積分基本定理的發展歷史在教學上的應用與啟發

史探究的後見之明可以發現, 在牛頓與萊布尼茲之前已有幾位數學家掌握到微分與積分兩者互. 逆的本質, 甚至已提出某些特定條件下的微積分基本定理。 正如同牛頓最被經常 ... 於 web.math.sinica.edu.tw -

#35.數學家的故事 - Loxa 教育網

牛頓 並且被大多數人所承認為歷史上最偉大的數學家,由他所發現的物理定律並以數學 ... Leibniz 與牛頓幾近於同時推導出微積分的結果,而直到今天,大家依舊無法對誰最 ... 於 www.loxa.edu.tw -

#36.科學之父牛頓: 萬有引力、三大定律、光學, 以科學為人生信條 ...

而萊布尼茲發表微積分的時間相近,在微積分發明專利權上,兩人對發明孰先孰後這件事引發論戰,直到萊氏1716年去世才平息。後世最終認定微積分是他們同時發明的。 於 www.eslite.com -

#37.圓:計算圓周率(4) 萊布尼茨Leibniz 公式

萊布尼茨Gottfried Wilhelm von Leibniz,1646-1716. 為德國數自然科學家、數學家、哲學家。1700 創辦柏林大學並任第一任院長。與牛頓並列為微. 積分始創者。 於 www.mathsgreat.com -

#38.Re: [問卦] 所以牛頓和萊布尼茲誰抄襲誰? - 看板Gossiping

萊布尼茲 的微積分論文則是從1684年開始,陸續正式發佈在期刊上。 : 所以微積分相關理論的手稿,是牛頓先完成,其他數學家可以證明這件事, : 但先公開 ... 於 www.pttweb.cc -

#39.牛顿、莱布尼茨和博尔特(视频) | 平均变化率vs. 瞬间变化率

牛顿 、 莱布尼 茨和博尔特. 0 能量积分. 关于视频简介 字幕. 为什么我们要学习微分学。 由Sal Khan 创建. 问题 提示与感谢. 想加入讨论吗? 登录. 排序方式: 票数最多. 於 zh.khanacademy.org -

#40.牛顿-莱布尼茨公式证明 - BiliBili

汤老师 牛顿 - 莱布尼兹 公式证明. 3-2-4 牛顿莱布尼兹 公式. 6344 6. 5:27. App. 3-2-4 牛顿莱布尼兹 公式. 知识点: 牛顿 -莱布尼茨公式. 於 www.bilibili.com -

#41.科技部科普活動計畫站上巨人的肩膀偉大科學家傳記讀本輔助講義

現今,大家公認牛頓和萊布尼茲,兩人各自獨立發展出了微積分,並且各自. 創造了各自獨特的符號。但是根據牛頓周圍的人所述,牛頓要比萊布尼茲早好. 幾年得出他的結果,但 ... 於 www.chem.ccu.edu.tw -

#42.domalsa.online - 微積分之旅2023

... 牛顿、莱布尼茨、爱因斯坦、薛定谔等如何用微积分的钥匙打开了宇宙奥秘之锁? ... 家經過兩千年的奮鬥,累積許多人的成果,到了十七世紀,終於由牛頓與萊布尼茲 ... 於 domalsa.online -

#43.萊布尼茲誕辰 科學史上的今天:07/01 - PanSci 泛科學

Leibniz, 1646-1716)與牛頓並列為微積分的發明者,但萊布尼茲在世時的境遇卻與牛頓卻是有著天壤之別……。 比牛頓小四歲的萊布尼茲出身為德國貴族,他原先研讀的是哲學,20 ... 於 pansci.asia -

#44.牛頓-萊布尼茨公式 - 中文百科知識

牛頓 -萊布尼茲公式(Newton-Leibniz formula),通常也被稱為微積分基本定理,揭示了定積分與被積函式的原函式或者不定積分之間的聯繫。基本信息中文名:牛頓-萊布尼茨 ... 於 www.jendow.com.tw -

#45.萊布尼茲單子論

萊布尼茲 認為宇宙的最後元素只有一種,無論是思想物或擴延物,悉由它所組成。 ... 萊布尼茲就是那個和牛頓同時發明了微積分的哲學家,他對身心關係的 ... 於 279289348.zs2sybiracy.edu.pl -

#46.贏家通吃? - 《科學人知識庫》

牛頓 發明微積分和提出萬有引力定律時,他的收穫遠大於新創公司的股票選擇權或豐厚的 ... 這個「優先權法則」造成了各式各樣的爭議,牛頓與德國數學家萊布尼茲對於誰先 ... 於 sakb.ylib.com -

#47.科學理論版本的結構與發展 - 第 192 頁 - Google 圖書結果

代表笛卡兒典範來反擊牛頓和牛頓典範的主要科學家是惠更斯和萊布尼茲。他們兩人只是笛卡兒主義者嗎?只是在笛卡兒典範指導下從事研究的科學家?沒錯,惠更斯和萊布尼茲都 ... 於 books.google.com.tw -

#48.戈特弗里德·威廉·萊布尼茨 - MBA智库百科

戈特弗里德·威廉·萊布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)戈特弗里德·威廉·萊布尼 ... 而是微積分中使用的數學符號,因為牛頓使用的符號被普遍認為比萊布尼茨的差。 於 wiki.mbalib.com -

#49.牛頓

牛頓 (IsaacNewton)是西方科學歷史中最有影響力的人物。 ... 牛頓一生充滿矛盾,以現代眼光來看,可謂是個不和諧的人物,他具暴動個性,不時與同時代的人物如萊布尼茲及 ... 於 faculty.pccu.edu.tw -

#50.科學之父牛頓:萬有引力、三大定律、《光學》 - 蝦皮購物

而萊布尼茲發表微積分的時間相近,在微積分發明專利權上,兩人對發明孰先孰後這件 ... 牛頓從伽利略的拋射原理中理解引力的作用,最後透過微積分,推證出萬有引力定律 ... 於 shopee.tw -

#51.[問卦] 所以牛頓和萊布尼茲誰抄襲誰? - PTT 熱門文章Hito

[問卦] 所以牛頓和萊布尼茲誰抄襲誰? 看板, gossiping. 作者, andyher. 時間, 2022年07月05日. 留言, 39則留言,17人參與討論. 推噓, 8 ( 10推 2噓 27→ ) ... 於 ptthito.com -

#52.【科學家小傳系列】 牛頓與蘋果 - 若芽| Wakame

最有名的兩位一位是虎克,就是筆者在「【科學家小傳系列】 機械大師虎克與虎克定律」一文中有提過的虎克,而另外一位則是萊布尼茲。 於 wakame.tw -

#53.象牙塔外的天空與落入思辨的上帝 談牛頓與萊布尼茲的神學 ...

而這也是這篇文章的主要範圍,探討牛頓與萊布尼茲這兩位在十七世紀歐洲基督宗教背景下的神學思想。 在排除信仰與宗教的內涵後,我們就回到神學是什麼的 ... 於 blog.udn.com -

#54.生平 - Loxa教育網

牛頓 不喜與人爭論太多, 所以他的發現總是在幾年後才遲遲的公佈出來。這種延遲的行為, 有了一個不幸的結果。 在微積分的發現者身份上, 與萊布尼茲(Leibniz)起 ... 於 sf1.loxa.com.tw -

#55.哥特佛萊德•威廉•萊布尼茲 - 求真百科

哥特佛萊德•威廉•萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646年7月1日-1716年11月14日),德意志哲學家、數學家,歷史上少見的通才,獲譽為十七世紀的亞里士多德。 於 factpedia.org -

#56.萊布尼茲公式- 維基百科,自由的百科全書

牛頓 -萊布尼茲公式:定積分可以用反導函數計算(微積分第二基本定理)。 · π的萊布尼茨公式:將π/4寫成單位分數的(帶正負號)無窮和。 · 行列式的萊布尼茨公式:行列式的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.從力與能的迷思到教學的力有未逮

萊布尼茲 的『活力』和牛頓第二定律裡. 的力的意義是不同的。在牛頓看來是外力對. 物體產生作用,改變物體的運動狀態。萊布. 尼茲所說的『活力』是物體的一種特性,它. 於 phys5.ncue.edu.tw -

#58.牛頓與萊布尼茲系列講座- YouTube

2021.05.04張祥光教授蘋果,彗星,重力波從牛頓到愛因斯坦【萊布尼茲&牛頓系列講座】 · 清大普物實驗室戴明鳳NthuGplab. 於 www.youtube.com -

#59.克拉克:空間與時間是絕對存在的,還是相對的關係? - 香港01

萊布尼茲 與克拉克的論戰,涉及了雙方在對時間、空間及上帝能力的不同理解,這場辯論固然體現了萊布尼茲與牛頓派在自然科學上的思想分歧,但在近代的基督教 ... 於 www.hk01.com -

#60.西方哲學史--58-萊布尼茲

然而﹐英王太子妃站在他一邊反對牛頓﹐這是他對所有與他通信的人都說過的。儘管有她的青睞﹐萊布尼茲還是在沒人理睬下冷落地死去。 萊布尼茲的流俗哲學在《 ... 於 www.ebaomonthly.com -

#61.ಠ_ಠ 偷偷說微積分是萊布尼茲跟牛頓發展的微積分就是萊牛

牛頓 是英國物理學家, 萊布尼茲是德國哲學家(出生地在當時是神聖羅馬帝國的萊比錫)。 提到萊牛, 有"英", 又有"德", 是巧合嗎? 我不這麼認為。 於 www.plurk.com -

#62.牛顿阴暗面:与莱布尼兹争微积分 - 高中物理网

1684年德国人(Gottfried Wilhelm Leibniz)莱布尼茨发表第一篇微分的论文,定义了微分概念,采用了微分符号dx,dy。1686年他又发表了积分论文,讨论了微分与积分,使用了 ... 於 gaozhongwuli.com -

#63.牛頓與萊布尼茲之爭的 - 清華大學通識教育中心

1665年23歲牛頓獲學士學. 位,劍橋因瘟疫關閉。 • 1646年萊布尼茲出生(歐. 洲三十年戰爭接近尾聲) ,. 父親留下一座圖書館。六. 歲開始大量閱讀書籍。 於 cge.nthu.edu.tw -

#64.一個是天才,一個是神——牛頓和萊布尼茲的相愛相殺 - 每日頭條

萊布尼 茨,德國最重要的自然科學家、數學家、物理學家、歷史學家和哲學家,西方近代哲學中唯理論的領軍人物。同時,他還是一位舉世罕見的科學天才,和牛頓 ... 於 kknews.cc -

#65.牛顿-莱布尼茨公式(数学定理) - 搜狗百科

牛顿 -莱布尼兹公式(Newton-Leibniz formula),通常也被称为微积分基本定理,揭示了定积分与被积函数的原函数或者不定积分之间的联系。 牛顿-莱布尼茨公式的内容是 ... 於 baike.sogou.com -

#66.牛頓與萊布尼茲

1684年,萊布尼茲提出了微積分學,然而在同時,牛頓也發展出了他的微積分法。但由於英國盲目的崇拜牛頓,以致 在1699年初,皇家學會指控萊布尼茲剽竊了牛頓的研究 ... 於 sites.google.com -

#67.哲學歪語錄:瘟疫與哲學:牛頓的忠告 - 哲學新媒體

據說,他在後續18 個月裡頭對微積分學、光學和萬有引力定律的研究,奠定了古典物理學的基礎。 (不過萊布尼茲恐怕不太服氣就是了......) 哲學歪語錄. 於 philomedium.com -

#68.一時瑜亮。微積分(上) - 秘境探索研究社

曾與當老師的朋友聊到微積分發展的歷史,名氣較大的牛頓(Isaac Newton;西元1643~1727年)發明微積分一般較廣為人知,但萊布尼茲(Gottfried ... 於 bimeci.pixnet.net -

#69.萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz):傳記和科學成就

我們將詳細介紹哲學家和數學家Gottfried Wilhelm Leibniz的傳記和壯舉。 ... 萊布尼茲(Leibniz)與艾薩克·牛頓(Isaac Newton)一起被認為是微積分的創造者之一。 於 www.meteorologiaenred.com -

#70.戈特弗里德·威廉·萊布尼茨 - 華人百科

戈特弗里德·威廉·萊布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646年7月1日-1716年11月14日), ... 因此,微積分“是牛頓和萊布尼茨大體上完成的,但不是由他們發明的”。 於 www.itsfun.com.tw -

#71.【因約眺望專欄】論萊布尼茲(一)誰先發明微積分?

歷史上最偉大科學家牛頓(Isaac Newton)發現萬有引力、發明微積分。前者,無異議;後者,頗有爭論:有人認為萊布尼茲(Gottfried Leibniz)才是首先解開 ... 於 cdn-news.org -

#72.【校外講座】誰先發明了微積分?牛頓與萊布尼茲之爭的

牛頓 與萊布尼茲之爭的 ... 中文大學哲學系榮退教授)-「萊布尼茲⸺哲學家、文藝復興人與世界公民」(Leibniz ... 報名連結:http://cge.nthu.edu.tw/leibniz-newton/. 於 schsci.utaipei.edu.tw -

#73.如何客观评价牛顿和莱布尼茨之间的争论? - 知乎

看了一部关于牛顿和莱布尼茨争论微积分发明权的纪录片后,感觉牛顿好阴险啊(._.) 於 www.zhihu.com -

#74.微積分發明 - 聘僱契約

在今天,牛頓和萊布尼茨被譽為發明微積分的兩個獨立創始者。不過,「微積分」之名則是萊布尼 ... 然後Leibniz 說出他發明微積分的根源就是差和分學。 於 teyaraby.rotary-ev.nl -

#75.論萊布尼夜的神學思想* - 漢語基督教文化研究所

Leibniz, 1646-1716) 訪問了倫敦,在回國途中,他專程到 ... 此創立了前定和諧理論來反對牛頓的機械論和馬勒伯朗士 ... 萊布尼灰對牛頓的機械論批評道:. 於 www.iscs.org.hk -

#76.免費線上單位換算

用於貨幣、重量、體積、質量、時間、距離等單位之間轉換的互動式計數機. 於 www.convertworld.com -

#77.萊布尼茨、牛頓與發明時間 - 博客來

書名:萊布尼茨、牛頓與發明時間,語言:簡體中文,ISBN:9787520151054,頁數:522,出版社:社會科學文獻出版社,作者:(德)托馬斯·德·帕多瓦, ... 於 www.books.com.tw -

#78.【通識中心|萊布尼茲與牛頓】 微積分的發現與 ... - Instagram

92 likes, 0 comments - 沐報|清華人都該知道(@nthu_mubao) on Instagram: "【通識中心|萊布尼茲與牛頓】 微積分的發現與完善,讓人類對於時間 ..." 於 www.instagram.com -

#79.萬能全才:萊布尼茲(Leibniz 1646~1716) - 月旦知識庫

與牛頓分享「微積分」創造者之美譽的萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646~1716)是西方最偉大的創作天才。數學僅是他諸多傑出領域之一而已,此外舉凡法律、 ... 於 lawdata.com.tw -

#80.巴洛Isaac Barrow 年代

1712年被選為倫敦皇家學院會會員,同年進入牛頓和萊布尼茲發明微積分優先權爭論的仲裁委員會.在生命的後期,泰勒轉向宗教和哲學的寫作,他的第三本著作''哲學的沉思'( ... 於 mfht206.aries.dyu.edu.tw -

#81.愛因斯坦vs.牛頓,誰是更厲害的科學家? - 閱讀最前線- Readmoo

事實上,在歐陸,哲學家與數學家萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz)也自行發明了微分與積分。如果你看看地圖,會發現大約在同一時期,牛頓與萊布 ... 於 news.readmoo.com -

#82.微積分公式2023 - komakere.online

用萊布尼茲記法: 整理,得根據以上的推理, 的變化── ,是的無窮小變化之和。 ... 微積分基本公式又稱微積分基本定理、牛頓-萊布尼茨公式,證實微分和積分互為逆 ... 於 komakere.online -

#83.牛頓的二項式定理(上) | 線代啟示錄

本文的閱讀等級:初級公元1676年,萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz) 向牛頓(Isaac Newton) 探詢廣義二項式定理的發現過程。6月13日,牛頓透過英國 ... 於 ccjou.wordpress.com -

#84.最早使用微積分符號的人- Gottfried Wilhelm Leibniz (萊布尼茲)

萊布尼茲 是在1684年發表第一篇微分論文,定義了微分概念,採用了微分的符號dy/dx 。 可是1695年,英國學者卻宣稱:微積分的發明權屬於牛頓;1699年又說: ... 於 a8802020.pixnet.net -

#85.牛頓和萊布尼茨,誰對微積分的貢獻更大? - GetIt01

不久,他又給出了計算複合函數微分的鏈式法則。1677年,萊布尼茨在一篇手稿中明確陳述了微積分基本定理。 1684年萊布尼茲發表了他的第 ... 於 www.getit01.com -

#86.牛頓完成了他的第一篇微積分論文《運用無窮多項方程的分析學 ...

萊布尼茲 的朋友,瑞士數學家約翰‧伯努利主張把「求和運算」改為「求整運算」,它就成為專門術語「積分學」﹝Integral Calculus﹞的來源。兩者合起來叫微積分學,英文裏簡稱 ... 於 www.facebook.com -

#87.莱布尼茨与牛顿-克拉克时空观论战的神学根源

Khamara 在Space,time and theology in Leibniz - Newton controvercy( Ontus Verlag. 2006)第9 章Omniscience: Leibniz versus Clarke 则关注了上帝 ... 於 194.246.119.58 -

#88.科學之父牛頓:萬有引力、三大定律、《光學》 - TAAZE|Mobile

而萊布尼茲發表微積分的時間相近,在微積分發明專利權上,兩人對發明孰先孰後這件事引發論戰,直到萊氏1716年去世才平息。後世最終認定微積分是他們同時 ... 於 m.taaze.tw -

#89.微积分恩仇录:莱布尼茨VS牛顿 - 北美生活引擎

不能只知道牛顿,还要知道他的伟大对手莱布尼茨. Gottfried Wilhelm Leibniz. 引. 谁能战胜牛顿…… 300年前,人类一直跟随. 牛顿. 的思想;. 於 posts.careerengine.us -

#90.萊布尼茨 - 淘寶

微積分基本定理T恤男女學生高中大學學霸牛頓萊布尼茨公式短袖夏 ... 萊布尼茨後期形而上學文集(德)萊布尼茨(Gottfride Wilhelm Von Leibniz) 著段德智編段德智,陳修齋 ... 於 world.taobao.com -

#91.萬有引力背後的恩怨情仇——牛頓與虎克 - 科技大觀園

《原理》是《自然哲學的數學原理》的簡稱,是牛頓在1687 年出版的重量級著作。 ... 牛頓的小心眼也不是只針對虎克,他跟萊布尼茲爭奪發明微積分的歷史定位,出手同樣毫 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#92.Page 86 - 你知道的名言不知道的金融故事

故事背景: 以撒• 牛頓(1643 年1 月4 日~1727 年3 月31 日) 爵士, 是英國皇家學會 ... 了音速;在數學上,牛頓與哥特佛萊德• 萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz) ... 於 ifinbook.tabf.org.tw -

#93.科學之父: 牛頓 - Google 圖書結果

牛頓 最早開始發展微積分的觀念,大概是 1666年。可是他一直沒有公開發表。記錄顯示,萊布尼茲從1674 年開始作了些關於微積分的筆記,1684年他有了公開出版的文件, ... 於 books.google.com.tw -

#94.【哲學家插畫】萊布尼茲:最好的世界,並不存在 - 女人迷

十八世紀初期,英國皇家學會成立了一個委員會,調查到底是牛頓先發展出微積分,還是萊布尼茲,結果你大概猜得到:牛頓贏了。 於 womany.net -

#95.Isaac Newton艾薩克·牛頓| 維基共筆Wiki

Lucasian Chair of Mathematics盧卡斯數學教授席位,和萊布尼茲獨立發明微積分,Newton's laws of motion牛頓運動定律,第一次物理學的統一。 2017-06-20蘋果掉下來的 ... 於 wiki-co-notes.fandom.com -

#96.萊布尼茲與牛頓對空間與物質概... - 知識大講堂

萊布尼茲 與牛頓的辯論,透過書信的方式,相互往來辯論,從上帝與空間的關係、空間的板體論定位、空間概念與充足理由原則、物質與空間的關係等等的領域爭論,可謂精彩的 ... 於 knowledge.colife.org.tw