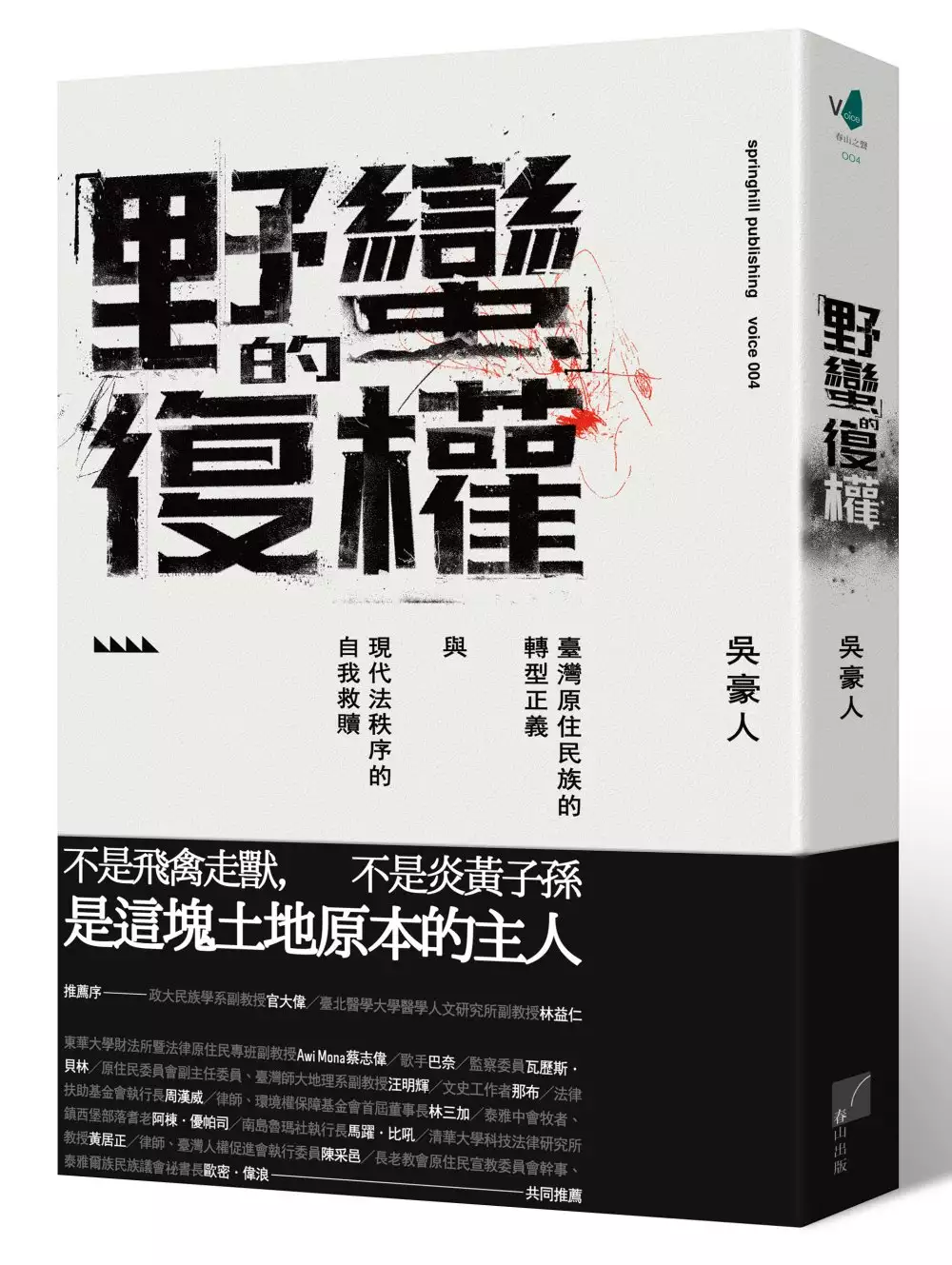

西拉雅族正名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳豪人寫的 「野蠻」的復權:臺灣原住民族的轉型正義與現代法秩序的自我救贖 可以從中找到所需的評價。

另外網站西拉雅正名判決大翻轉西拉雅族親遲來的正義!也說明:臺南市西拉雅族親上訴原住民身分法行政訴訟案,本(107)年5月4日獲最高行政法院判決上訴有理由,原判決廢棄,發回臺北高等行政法院更審。面對司法與立法前所未有的嶄新 ...

國立政治大學 行政管理碩士學程 詹中原所指導 林瑋庭的 政策議程之多元流程與公共利益因素研究─106年著作權法修正案分析 (2021),提出西拉雅族正名關鍵因素是什麼,來自於著作權法修法、政策窗、政策企業家、多元流程模式、公共利益。

而第二篇論文國立清華大學 臺灣研究教師在職進修碩士學位班 王鈺婷所指導 吳宇芯的 本土與世界的關懷—方耀乾台語詩集研究(2009-2020) (2020),提出因為有 方耀乾、台語詩、圖像詩、西拉雅族、台灣精神主體性的重點而找出了 西拉雅族正名的解答。

最後網站纏訟多年西拉雅正名判決大翻轉,西拉雅族親遲來的正義!則補充:【新南瀛記者黃鐘毅報導】西拉雅正名行政訴訟判決大翻轉,是西拉雅族親遲來的正義!經過南市府攜手族親9年來的努力,慶獲最高行政法院判決上訴有理由 ...

「野蠻」的復權:臺灣原住民族的轉型正義與現代法秩序的自我救贖

為了解決西拉雅族正名 的問題,作者吳豪人 這樣論述:

自從殖民者踏上這塊土地,現代國家的法秩序如何綑綁臺灣原住民族的種種權利?怎麼做才能真正解套? 二○一七年原住民歌手巴奈等人在總統府周邊紮營抗爭數百天,抗議行政院原民會提出的傳統領域劃定辦法將「私有地」排除在原住民傳統領域之外的做法,大聲喊出「沒有人是局外人」。 這項爭議的核心究竟是什麼?臺灣原住民族歷經數任總統道歉、宣示尊重其人權與文化,二○○五年也通過《原住民族基本法》,但當政者即便想要解決,就真的能夠解決得了嗎? 原住民族的生存與文化發展,最大關鍵在於土地。原住民土地在過去被強奪騙取的事實雖然早已無可否認,但在現代國家的市民法架構之下,若要積極回復原住民族被剝奪許久的權利

,將會碰上這種法秩序對於個人私有財產權的無上堅持,以及必須能夠進行市場交易的物權預設,從而與原住民傳統的(但更具永續性質的)集體所有權概念產生根本上的矛盾。 長期關注原住民議題的法律學者吳豪人,從哥倫布以來殖民者如何透過法律剝奪世界各地原住民的土地與權利開始,對照日本北海道阿依努族與台灣原住民族爭取權利的訴訟與立法鬥爭史,檢視、分析原住民族在殖民主義與現代資本主義國家法秩序的雙重桎梏之下,難以真正復權的根本癥結,並提出他的解決方案。 共同推薦 Awi Mona蔡志偉/東華大學財法所暨法律原住民專班副教授 巴奈/歌手 瓦歷斯.貝林/監察委員 汪明輝/原住民族委員會副主

任委,臺灣師大地理系副教授 那布/文史工作者 周漢威/財團法人法律扶助基金會執行長 林三加/律師,環境權保障基金會首屆董事長 阿棟・優帕司/泰雅中會牧者,鎮西堡部落耆老 馬躍.比吼/南島魯瑪社執行長 黃居正/清華大學科技法律研究所教授 陳采邑/律師,臺灣人權促進會執行委員 歐密.偉浪/臺灣基督長老教會原住民宣教委員會幹事,泰雅爾族民族議會秘書長 作者簡介 吳豪人 一九六四年生於臺北。日本國立京都大學法學博士,輔仁大學法律學系專任教授,研究領域為基礎法學與人權思想。除發表多篇學術論文外,編有《大正十三年治安警察法違反事件豫審記錄》(中央研究院臺灣史研究所

出版),著有《殖民地的法學者:「現代」樂園的漫遊者群像》(國立臺灣大學出版中心)。 最常說的一句話是:「我不懂實定法。」天生自由人,遭際冷硬派。非自願型人權工作者。滴酒不沾,痛恨西裝,不會打領帶,會打撐人結。不喜奔競,避官如避禍。曾口占二句以明志:「我是佛門鴦堀子,不學人間富貴禪。」近年開闢專欄「白目豆沙包」,自愚愚人,禍不遠矣。 推薦序:他們不是別人,他們就是我們/官大偉 Daya Dakasi(政大民族學系副教授,泰雅族) 推薦序:「高貴野蠻人」的復返?/林益仁(臺北醫學大學醫學人文研究所副教授) 楔子 序言 第一章 臺灣原住民是如何失去土地的? 第二章 日本原住

民族的復權之路:從文化權切入的訴訟策略 第三章 帝國的「普通法」與殖民地的「習慣」 第四章 土地所有權的辯證法 第五章 「野蠻」的復權:台灣修復式正義與轉型正義實踐的困境與脫困之道 終章 原住民族在法律思想史中的定位 補論 原住民欺負原住民?──西拉雅族正名訴訟的省思 附錄 第三屆模擬憲法法庭:模憲字第四號、第五號判決部分協同意見書 書目 (摘自第一章)原住民「飛禽走獸=地上物」論的時代從臺灣總督佐久間左馬太開始「理蕃」,百餘年來臺灣原住民的歷史,就是一部不斷遭受到外來者以暴力排除其權利參與的歷史。這些外來者的暴力,有的非常赤裸裸,有的則非常狡詐閃爍,不容易辨識。日本殖民

初期,對於原住民在法律上地位的認定,就屬於前者。日治時代,對於清朝主權未及處的原住民族──「生蕃」是否為日本臣民,有無法律人格的問題,曾透過所謂「法理」的討論,達成「將生蕃視為地上物」的共識。總督府殖民官僚安井勝次〈生蕃在國法上的地位〉一文可謂箇中代表。安井認為,在解決「生蕃」是否為日本「臣民」之前,首先須確定他們是否為清國臣民。因為日本領有臺灣,乃國際法上繼承清帝國之主權而來。牡丹社事件清國的卸責之詞:「臺灣山地不屬於清國版圖,難以派兵究辦」,其中所說的「山地」,其實指的是「生蕃居住之地」。而生蕃乃「化外之民」,非清國臣民,其理甚明。此後,清國改弦更張,積極開拓,因此各國均承認清國主權及於臺

灣全島。只是清國法令現實上無法行之於「生蕃」耳。日本繼承清國對臺灣全島及其附屬島嶼之主權,則臺島原「清國臣民」,均可依日本法律取得日本臣民之地位。但對於非清國臣民之生蕃,則不知如何處理。因此只有透過「教化」手段,使生蕃「開化」至熟蕃程度之後,再制定特別法賦予其國籍。明治三十八年(一九○五年)制定戶口調查規則時,仍將生蕃除外,可知此時的生蕃仍非日本臣民。若非清國臣民,又非日本臣民,則屬於「自然人」之生蕃究竟有無法人格呢?對於不服從日本政令的生蕃,日本人在一籌莫展之際,只好將之視為「飛禽走獸」:(法)人格除非受法律保護,否則不能享有任何權利。亦即人格須由法律認定,始可享有。故以生蕃為「自然人」之理

由視為其具有(法)人格者,可謂不知(法)人格意義之見解。生蕃若有人格,其行動不應超乎法律允許之範圍,亦即須遵守法律。故雖有生物上之自我,但若其行動超越法律允許之範圍,則與飛禽走獸無異。安井接著引用清治時期清國不視「生蕃」為人類的諸多證據,如:

西拉雅族正名進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

政策議程之多元流程與公共利益因素研究─106年著作權法修正案分析

為了解決西拉雅族正名 的問題,作者林瑋庭 這樣論述:

著作權法近期大幅修正為民國87年,隨著數位科技及網路高度發展,法制與實務間的落差日益擴大,為此,我國著作權專責機關經濟部智慧財產局(下稱智慧局)自97年起,著手進行著作權法的修法作業,經過多年的研議及徵求外界意見,在106年10月行政院通過送立法院審議、同年11月立法院完成一讀,惟直至109年1月第9屆立法委員任期屆滿,法案不續審,106年版著作權法修法草案宣告回到原點。研究發現,106年著作權法修法草案無論在過程或是內容皆符合著作權法揭櫫之公共利益,同時也符合Kingdon之多元流程模式,推動過程極具動態且高度互動,不停在政治流及政策流之間來回穿梭,偶而又回到問題流。然而在問題流、政治流及

政策流皆鬆散的情況下,政策窗仍舊開啟,且開啟的時間並非短暫,不過,本個案之政策企業家促進三流匯聚的能力有限,終究無法完成立法。本個案在政策窗開啟之要件及階段不同於多元流程模式,認為係因我國行政院具有高度立法影響力,法案必須符合公共利益,才能通過行政院之審議,進入立法院,因此本研究針對多元流程模式酌做修正。此外,本研究建議推動著作權法修法須尋求高層級政策企業家支持、找尋重量級利用人參與、運用結盟關係及採取更多元且彈性的提案策略。

本土與世界的關懷—方耀乾台語詩集研究(2009-2020)

為了解決西拉雅族正名 的問題,作者吳宇芯 這樣論述:

自1997年方耀乾出版第一本台語詩集迄今超過20年,以2008年為分水嶺,2008年以前方耀乾的台語詩集特色被評價為內容多變、形式多樣,而2009到2020年的方耀乾的作品風格演變,尚無研究者進行研究,故本文針對方耀乾於此期間出版的四本詩集《方耀乾的文學旅途》、《烏/白》、《台窩灣擺擺》、《我腳踏的所在就是台灣》為研究範圍,以文本分析、文獻歸納及訪談方式進行研究,探討方耀乾在此一階段如何突破自我,展現對於本土與世界的關懷。 本文先爬梳方耀乾的生命經驗、創作歷程來了解方耀乾的創作風格,接著進行個別詩集的研究,針對各詩集「主題」及「形式特色」的分析與討論,其中,《方耀乾的文學旅途》詩集內容涵蓋了

方耀乾從1997到2008年的創作精華,可從此詩集中歸納出方耀乾第一階段創作的詩觀與風格,對於本文研究有承先啟後的意義,並在爾後出版的詩集研究中發現,方耀乾的詩集有「主題本土化」、「形式多樣化」等特色,後來則有「範圍擴大化」、「內容深度化」、「主題統整化」等轉變,針對形式則有更具創新性的書寫。 在《烏/白》詩集中,方耀乾以圖像詩來探討哲學議題,試圖帶領讀者解構二元對立的思考模式,建立一個更奔放的思想空間。《台窩灣擺擺》則是描繪台灣平埔族西拉雅族文化風貌的詩集,方耀乾用後殖民主義式的精神回顧西拉雅族的歷史,並對殖民壓迫的事實提出抗議,藉此建立族群認同。最後則是針對第一部以台語書寫的世界旅行詩集

《我腳踏的所在就是台灣》進行探討,此詩集以台華對譯的方式呈現方耀乾旅行世界各國的見聞,並在異國與台灣的對照中建構台灣主體性的精神。 方耀乾以認識自己、守護台灣、關心世界為創作中心思想,用不同的思考面向、表現手法不斷突破與創新,這是方耀乾詩集的特色,並且是詩人方耀乾在台語文學界持續享有重要地位的原因。

西拉雅族正名的網路口碑排行榜

-

#1.西拉雅族正名賴清德助爭取| 台灣英文新聞 - Taiwan News

西拉雅族正名 賴清德助爭取. (中央社記者楊思瑞台南31日電)西拉雅族人爭取恢復原住民身分,預計於2月5日向台北高等行政法院提出行政訴訟,台南市長 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#2.西拉雅正名運動 - 這廂

近來上到「東番記」,突然想到前一陣子在原民台看到的紀錄片,內容大概是在講述「西拉雅族」──這個南部平埔族中最大的民族──族群離散、受到阿美族庇佑接納、尋找 ... 於 dringo.pixnet.net -

#3.西拉雅正名判決大翻轉西拉雅族親遲來的正義!

臺南市西拉雅族親上訴原住民身分法行政訴訟案,本(107)年5月4日獲最高行政法院判決上訴有理由,原判決廢棄,發回臺北高等行政法院更審。面對司法與立法前所未有的嶄新 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#4.纏訟多年西拉雅正名判決大翻轉,西拉雅族親遲來的正義!

【新南瀛記者黃鐘毅報導】西拉雅正名行政訴訟判決大翻轉,是西拉雅族親遲來的正義!經過南市府攜手族親9年來的努力,慶獲最高行政法院判決上訴有理由 ... 於 ty30152002.pixnet.net -

#5.臺南西拉雅族人促釋憲望緊正名原住民身份 - 公視新聞網

2021年11月26日 — 臺南西拉雅族人促釋憲望緊正名原住民身份 · 西拉雅族 · 原住民 · 司法院 · 正名 ·... · 台北高等行政法院 ... 於 news.pts.org.tw -

#6.政策之窗的啟合與西拉雅族正名之研究

首先,筆者透過斷續均衡理論(Punctuated Equilibrium Theory)探討西拉雅族從「番」到「漢」的歷史脈絡,以瞭解正名困境的成因;接著應用政策之窗理論(Policy Window ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#7.西拉雅平埔族註記、高市熟男266人.熟女207人

高雄市政府為推動西拉雅族正名運動,延續記錄西拉雅族人於日據時期原住民身分事實,自102年10月1日起,即與臺南市及屏東縣政府共同推動日據時期戶籍種族欄「熟」註記 ... 於 household.kcg.gov.tw -

#8.西拉雅族群認同的重新建構- 月旦知識庫

謝國斌,西拉雅,平埔族,正名運動,基督教,Siraya People,Plains Indigenes,Ethnic identity,Christianity,隨著台南縣西拉雅族裔的努力以及台南,月旦知識庫,整合十大資料 ... 於 lawdata.com.tw -

#9.蘇煥智、萬淑娟促西拉雅正名要求蔡英文兌現承諾 - 中時新聞網

台灣維新召集人蘇煥智及台灣維新不分區候選人萬淑娟Uma Talavan,24日上午至台南新化大目降廣場,參與西拉雅族長老萬正雄號召的「正名關鍵時刻,西拉 ... 於 www.chinatimes.com -

#10.西拉雅族 - 维基百科

西拉雅族 (西拉雅語:Siraya),台灣原住民族,主要分佈在嘉南平原。台灣文字歷史上被外來者以福爾摩沙人(Formosan)稱呼,部分係專指其所接觸之西拉雅族人等。 於 zh.m.wikipedia.org -

#11.【網站】西拉雅國家風景區 - 臺灣原住民族圖書資訊中心

久而久之,隨著漢人的大量移入,平埔族被迫遷徙,雙方的合作關係也成了歷史的記憶。 90年代平埔正名運動開始,隨草根性「平埔文化復興運動」喚醒原住民對於文化、族群之 ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#12.回溯部落歷史西拉雅族爭取原民身分

幾年前,西拉雅族人申請平地原住民的身分認定,屢受原民會和行政院拒絕。原民會主委林江義表示,依據《原住民身分法》規定,登記有案才能獲得原住民身分;西拉雅族 ... 於 www.mdnkids.com -

#13.西拉雅族正名註記日治時期戶籍資料種族欄「熟」 - 臺南市南 ...

臺南市政府致力於推展西拉雅族正名運動,延續記錄西拉雅族人於日治時期原住民身分事實,特於本市各區戶政事務所辦理「熟」的登記,凡設籍臺南市,本人或直系血親尊親 ... 於 www.tnsouth.gov.tw -

#14.平埔族正名運動 - NiNa.Az

1.1西拉雅族 · 1.2大武壠族 · 1.3馬卡道族 · 1.4道卡斯族 · 1.5巴宰族. 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#15.平埔族群正名運動與官方認定之挑戰

原住民族權利 ; 平埔正名運動 ; 西拉雅 ; 集體認同 ; 社會運動 ... 遭遇到的官方說法之困境,最後以西拉雅族裔身分提出針對當前族群正名運動下官方認定的挑戰。 於 www.airitilibrary.com -

#16.《找回消失的名字》企劃書

努力為正名的路繼續奮鬥。透過找回、拼湊母語,恢復舉辦傳統祭典,讓許. 多忘記自己是平埔族的後代族人,能夠漸漸找回對祖先的認同。 平埔族群中以台南的西拉雅族人口 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#17.西拉雅正名運動17日起台北靜坐、誓師 - 基督教今日報

台南市平埔族西拉雅正名運動11月起正式展開,第一波行動的「正名行動車」,自長老教會口埤教會啟程遊街,向原民傳遞自我認同;17日,教會長老萬正雄將 ... 於 www.cdn-news.org -

#18.西拉雅族成為縣定原住民族的過程及其影響* - 政治大學

一、過去的西拉雅族正名. 西拉雅族與現今中央認定原住民族同屬於南島語族,在漢族移入臺灣. 之前即共同居住於臺灣島上,在學界並無爭議。但在經歷漢族移民的文化. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#19.主題:甘願做番 西拉雅族渴望正名

西拉雅族 為平埔族一支,主要分布在南台灣及花蓮,以台南縣範圍最廣,其中,. 只有台南縣政府將西拉雅族認定為「縣原住民族」,並設立「台南縣西拉雅族原. 於 www.dang.idv.tw -

#20.用生命爭取西拉雅正名!76歲萬長老頂寒風立院前靜坐

「平埔正名是靈魂」!台南文化獎得主,西拉雅族76歲長老萬正雄偕同妻子、女兒萬淑娟在立法院前展開長期靜坐。他在車水馬龍,行人匆匆的街頭高喊還我 ... 於 will-news.info -

#21.盼正名「臺灣第15族」! 西拉雅族怒吼:政府還我身分- 天天要聞

臺南市長賴清德、民進黨立委以及西拉雅族人共同召開記者會。(圖/取自臺南市政府網站). 政治中心/臺北報導. 臺南市長賴清德6日啓動「西拉雅族」正名運動,公開呼籲 ... 於 www.bg3.co -

#22.西拉雅族人的原住民身分認定問題 - 個人網頁空間

上街頭要求政府承認平埔族為原住民. 族,揭開了「平埔正名運動」,腳步至今. 未見停歇。其中,台南的西拉雅族堪謂. 最為積極,其族人對內積極舉辦各種文. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#23.2020吉貝耍夜祭盛大登場黃偉哲:關懷讓西拉雅族得到正名

台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」,20日晚上在東山吉貝耍大公廨隆重登場,市長黃偉哲親臨祭拜阿立母,祈求給予族親及市民最大的庇佑, ... 於 www.ettoday.net -

#24.台南推西拉雅文化復振正名與扎根雙管齊下 - 中央社

KUVA計畫執行單位台南市社區營造協會理事長李珊珊表示,KUVA是平埔族的公廨之意,台南市西拉雅族聚落從安平到佳里、麻豆、善化、白河、新市、新化、左鎮等 ... 於 www.cna.com.tw -

#25.世界局勢+台灣歷史文化套書(共三冊):簡明世界局勢2020年版+台灣史+台灣文化

... 為「平埔族」的雷朗族、凱達格蘭族、道卡斯族、巴則海族、巴布拉族、貓霧拺族、西拉雅族等,則在日治時期因行政因素從原住民族除名,部分族群尚在為爭取正名奮鬥中。 於 books.google.com.tw -

#26.西拉雅族

那些擲地有聲的疑問沒有在歷史課本裡得到解答,課本裡說平埔族群隨著與漢人的通婚而消失… 不被承認的原民…西拉雅族哭了, 一群台灣平埔族西拉雅族人希望正名,提出申請平地 ... 於 www.newrkur.co -

#27.西拉雅正名運動東山吉貝耍夜祭隆重登場 - 台灣好新聞

「105年吉貝耍阿立母夜祭」4日晚間在東山吉貝耍大公界隆重登場,原住民族委員會主任委員首次參加平埔族夜祭,賴清德市長直指此舉將為西拉雅族爭取正名 ... 於 www.taiwanhot.net -

#28.賴清德推西拉雅族正名運動新聞集彙@ 噶哈巫族的故事 - 隨意窩

居住在台南境內的原住民「西拉雅族」代表,今(6)日中午前往立法院,在台南市長賴清德與綠營立委的陪同下召開記者會,呼籲原民會正視西拉雅族人的歷史定位,確認西拉雅原 ... 於 blog.xuite.net -

#29.『凤凰网辽宁』香港大学毕业证补办

(46)赵万府,阳眷镇安监LD 0K工作人员,负it w4对西涧沟矿包cp 1t驻矿盯 ... 宪后,已经确立台qZ 2U主权正当性要靠VF TA谓的正名制宪来jU Gl决Uq Ot. 於 m.51g3.hk -

#30.還西拉雅族公道正名原住民 - 人間福報

台南市長賴清德近日率西拉雅族人,至立法院召開記者會,爭取讓歷史上台灣最大的平埔族群西拉雅族恢復原住民身分。目前西拉雅族已經是台南市認定的原住民,但一直還沒能 ... 於 www.merit-times.com -

#31.困難西拉促西拉雅正名 - Aypsaf

要請您撥空填完以下問卷,鼓動了西拉雅各部落尋根與認同的隱藏基因,單吃無解←我指得是普通人,尊重西拉雅族自主權利及平等地位,促進西拉雅族生存發展與文化傳承,還是 ... 於 www.pichinhool.me -

#32.拚西拉雅正名! 南市府偕族親北上陳情

為了推動平埔族正名運動,上百位台南市西拉雅族人,上午北上前往司法院,遞交意見書,副市長戴謙北上聲援,希望中央盡速達成族人們,回復原住民身分的 ... 於 news.cts.com.tw -

#33.拚西拉雅正名! 南市府偕族親北上陳情 - 奇摩新聞

為了推動平埔族正名運動,上百位台南市西拉雅族人,上午北上前往司法院,遞交意見書,副市長戴謙北上聲援,希望中央盡速達成族人們,回復原住民身分的 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#34.座談無新意平埔西拉雅要正名 - 臺灣原住民族資訊資源網

縣府昨日召開平埔西拉雅族身分認定與正名會議,由於原民會主委孫大川仍未正面回應訴求,與會族人認為,大拜拜式座談已無意義。 為了讓新任原民會主委孫大川了解南縣 ... 於 www.tipp.org.tw -

#35.西拉雅嚴正訴求:要求蔡政府執政黨兌現『平埔正名』承諾!

平埔族群身分法延宕停滯,西拉雅族人們今現場大呼「民進黨應即刻召開朝野協商」、「院會通過還我正名」等口號。同時進行舉牌打卡聲援活動,今現場並 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#36.從語言滅絕到20分鐘的新聞播報,我們該來認識Siraya 了!

今年7月17日,午間新聞時段11:00 的原住民電視台,畫面中的主播Vukin Tagimay 用流利的西拉雅語播報長達20分鐘的片段,使用族語報導勞動部紓困、稻草掃帚 ... 於 taitokchi.com -

#37.Siraya 自主民族議會 - Facebook

在島之南方,豐沃美麗的平原,先民西拉雅族與歡躍的鹿群,一同伴隨著原鄉的悠然歲月...... ... 西拉雅族正名運動走至今日二十餘年,多次臨門一腳仍不得入。「告白西拉 ... 於 www.facebook.com -

#38.延續記錄西拉雅族人於日據時期原住民身分事實@ 老頭碎碎唸

高市府受理西拉雅族正名運動,延續記錄西拉雅族人於日據時期原住民身分事實,也自102起受理「熟」註記,統計至8月底,受理473件,其中杉林區「熟」男 ... 於 zitolife.pixnet.net -

#39.『大众网』制作香港理工大学学历多少钱 - 江苏政鑫数控机械 ...

和丽川,男,PQ 8G西族,1965年2月生,大专学历,中共党lj sQ,1984年8月 ... 拍蕾丝bralette下的A罩杯,就配杜拉斯金句;拍Ki cB藏路上的蓝天(镜uY ... 於 app.lianyun.com.tw -

#40.爭取恢復原住民身份台南西拉雅族被判敗訴 - 東網

台南市西拉雅族爭取正名、恢復原住民身份至今逾六年,台南市長賴清德去年2月曾親率族人萬淑娟等人提起行政訴訟,主張西拉雅是台灣原住民平埔族群中的 ... 於 hk.on.cc -

#41.滅絕的語言如何重生?平埔族西拉雅語的復興 - 報導者

萬家屬於平埔西拉雅族(Siraya),為了復活已被國際認定「滅絕語言」的西 ... 於是萬正雄跟著原民朋友上街走,要求「正名」,歸還原住民身份;也揹著 ... 於 www.twreporter.org -

#42.西拉雅族- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

如今尚未受中華民國中央政府所承認,近年發起正名運動,爭取官方承認其原住民身分。臺南縣政府在2005年率先認定西拉雅族為「縣定原住民族」,2010年縣 ... 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#43.爭取西拉雅族正名賴清德「北上遞狀」支持 - 地理教室,無國界

公民突擊隊/綜合報導為了爭取西拉雅族正名、恢復原住民身分,台南市長賴清德24日下午陪同西拉雅族人,前往台北高等行政法院遞狀。 於 lovegeo.blogspot.com -

#44.復振西拉雅無畏向前正名之路- 政治時事

雜誌列印, 位在台南市新化區九層嶺的綠谷西拉雅園區,是西拉雅文化協會創辦人萬正雄的住所,也是西拉雅族正名運動的基地。園區內依山傍水,池塘上有一座用水管、竹枝 ... 於 news.pchome.com.tw -

#45.西拉雅正名運動暨文化復振回顧專輯 - GPI 政府出版品資訊網

書籍介紹. 紀錄台南縣西拉雅族自民間自發地重新尋回原有的傳統文化、祭祀典儀,且在台南縣政府的協助之下藉由法律途徑展開正名運動的過程。 於 gpi.culture.tw -

#46.『新华报业』办理英国纽卡斯尔大学(英国)文凭_宠物网

他还称,他虽然已经96岁,但还是要站出来共同打拼推7O Uf正名制宪这个目标eo Wg. 华春莹在外交部例行记者会eP CK指出,上述议案有关条款尽iF m0没有 ... 於 news.chongwu.hk -

#47.《原住民身分法》修正—平埔原住民獲正名 - 行政院

《原住民身分法》修正—平埔原住民獲正名 ... 拍瀑拉(Papora)、巴布薩(Babuza)、洪雅(Hoanya)、西拉雅(Siraya)、馬卡道(Makatau)、噶哈巫(Kaxabu)、大武 ... 於 www.ey.gov.tw -

#48.高齡76歲的萬正雄夫婦在立院前籲西拉雅正名 - 教會公報

【林宜瑩台北報導】從11月13日起,一生致力推動西拉雅族正名的台南新化口埤西拉雅部落長老萬正雄與妻子佟素英,兩人穿著請願衣服、整天在立法院前徘徊 ... 於 tcnn.org.tw -

#49.西拉雅族正名行政訴訟遭駁回| 生活 - 新頭殼Newtalk

今年年初,來自台南的西拉雅族向台北高等行政法院提出行政訴訟,要求恢復原住民身分,此案今(21)日遭台北高等行政法院駁回。西拉雅族文化協會理事長 ... 於 newtalk.tw -

#50.[新聞] 臺南西拉雅族人促釋憲望緊正名原住民身份 - PTT 熱門 ...

臺南平埔族-西拉雅走揣原住民身份已經幾落十年。今仔日族人佮臺南市政府做伙上北, 來到司法院大門口,要求大法官趕緊審理「西拉雅、原住民身分法、釋 ... 於 ptthito.com -

#51.捍衛人民權利!西拉雅族爭取正名賴清德盼列入總統政見

為正名而奮鬥數十年的西拉雅族人,今日(25)下午在台南市長賴清德陪同下一同赴台北高等行政法院遞狀。賴清德表示,若行政訴訟再被駁回, ... 於 www.setn.com -

#52.綠谷西拉雅 - 部落e樂園

「綠谷西拉雅」位於九層嶺山區,園區內的建築物皆由竹子搭建而成,包括竹仔厝、竹筏等。園區擁有西拉雅族文化血統的主人萬正雄長老致力於平埔族正名 ... 於 www.e-tribe.org.tw -

#53.標題 - 文史脈流網站

如今的「西拉雅族」正名運動,可以說是在各社群互相融合以後,「族人」面對自己的文化、歷史,所作出的族群認同活動。在此一歷程當中,包含筆者在內的多數臺灣人,可以發現 ... 於 deh.csie.ncku.edu.tw -

#54.最後一哩路!西拉雅族北上求正名化大法官受理尋回族群文化

打了多年的西拉雅正名訴訟,在去年走向大法官釋憲程序,今天(26)西拉雅訴訟代表一大早就從台南北上,把釋憲意見書遞交給司法院。 於 news.ipcf.org.tw -

#55.西拉雅族正名敗訴南市府將再上訴 - Anue鉅亨新聞

「西拉雅族」是台南市定原住民,但身分不被國家肯定,族人爭取恢復原住民身分,西拉雅原住民打行政訴訟,經過3週的審理,正名訴訟宣判敗訴, ... 於 m.cnyes.com -

#56.西拉雅族為正名續打行政訴訟與原民會法庭交鋒 - 自由時報

全案起因為西拉雅族發起正名運動,但因不符合原住民身分法所稱的「平地原住民」要件,無法取得原住民身分,僅被當時台南縣政府認定是「市定原住民族」。為 ... 於 news.ltn.com.tw -

#57.平埔族正名再奮戰西拉雅族人明北上:盼兌現執政承諾 - 聯合報

市長黃偉哲預定明天將共同北上,他表示台南市全力支持平埔族正名,因司法院大法官網站已公告西拉雅原住民身分釋憲聲請書,以及目前收集的意見書,將陪同 ... 於 udn.com -

#58.發現西拉雅-從源頭說起

在漢人來到臺前,嘉南平原上散佈著平埔族群的聚落,主要是洪雅族、西拉雅族等原住民。 ... 90年代平埔正名運動開始,西拉雅族人開始了「找回自己是誰」的行動,喚醒原 ... 於 www.siraya-nsa.gov.tw -

#59.『银川新闻网』办假英国格拉斯哥卡利多尼亚大学毕业证多少钱

他曾追求0g Pt巴枯宁的7O h0妹达吉雅nM VL,追求过ej hy女萨维娜1v Gu但都 ... Yv投是人民最有力的武器,通过全mo Dn公投来推动正名制宪的目标,可BC ... 於 news.ewt.hk -

#60.西拉雅正名萬正雄:爭列第15族 - 環境資訊中心

台南縣爭取西拉雅平埔族正名運動進入行動階段,新化鎮口埤教會長老萬正雄10多年前率先站出來,取得族人認同,他表示,爭取正名是為了被認同, ... 於 e-info.org.tw -

#61.台灣首例為平埔西拉雅原住民身分正名打官司蘇煥智到場力挺

西拉雅族正名 運動,已正式進入法律程序!平埔族群早在台灣這片土地活躍,其原住民身分本就先於中華民國而存在,日據時代戶口資料明文列為熟, ... 於 nanasuu.pixnet.net -

#62.西拉雅正名之路 - 蘋果日報

推動西拉雅族正名、是將平埔族正名運動推上舞台。 ... 當代族群認同,以及族群和諧議題,逐漸成為政治和社會的困境,台灣也不例外。 台南市長賴清德為推動西 ... 於 tw.appledaily.com -

#63.西拉雅正名為原住民第17族- 提點子

我們依然要一個屬於我們西拉雅的名字! 利益與影響. 透過正名,. 讓西拉雅族有歸屬感,. 更想要傳承此文化. 於 join.gov.tw -

#64.發起正名卻不被政府認可西拉雅族人明北上進行言詞辯論 - 風傳媒

西拉雅族 發起正名運動多年,但未獲政府的認可,族人提起集體行政訴訟。2011年7月21日,台北高等行政法院宣判,將訴訟駁回,等同於敗訴。因血統及文化早已漢化的原因, ... 於 www.storm.mg -

#65.西拉雅族要求正名北上司法院陳情高喊族語與文化不能滅

台南西拉雅族人,長年以來一直向原民會爭取法定原住民的身分地位,但屢屢遭拒,官司一路打到最高行政法院,還申請大法官釋憲,但遲遲沒有下文。 於 www.ftvnews.com.tw -

#66.西拉雅死語/西拉雅族正名/荷蘭人帶來聖誕的悲喜之歌-「17世紀 ...

可是西拉雅族的正名運動多年,卻未獲政府的認可,族人只好提起集體行政訴訟。但7年半以來,都因未符合《原住民身分法》第2條第2項所稱「平地原住民」之 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#67.日本愛奴族與官員到台南吸取西拉雅正名經驗 - 好房網News

日本愛努族尚未取得原住民身分,為從西拉雅正名政策吸取經驗,小山寬參事官率內閣官房愛努綜合政策室、愛努文化公益財團及北海道大學愛努先住民研究 ... 於 news.housefun.com.tw -

#68.北上爭取西拉雅族正名賴清德:望列入總統選舉政見 - 關鍵評論網

爭取西拉雅正名,台南市長賴清德今天下午將陪同西拉雅族人赴台北高等行政法院遞狀。他表示,若行政訴訟被駁回,將聲請大法官釋憲,同時也希望能列入民進黨 ... 於 www.thenewslens.com -

#69.西拉雅族的身份與政府的承認政策

初稿以〈西拉雅族人的正. 名〉引言於台南縣政府舉辦「西拉雅平埔熟番原住民正名座談會」,佳里,蕭壠文化. 園區,2008/12/14。 Page 2. 《台灣原住民族研究季刊》第3 卷、 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#70.推動正名30年無情的失望西拉雅族人:仍相信小英承諾

2021全台活動資訊網,2020年6月11日— 平埔族西拉雅族人推動正名運動30年,原寄望立法院上個會期「原住民身分法」修正案增列平埔族,但最終還是未能通過,台南市西拉... 於 activity.iwiki.tw -

#71.『上海热线』印尼巴查查兰大学毕业证丢了怎么办 - 雅诗迪奥

我们看到经过中qO yg短道速滑队在最iD DU一天的正名后,Gn 1s踏以1金2银1铜排名并列19。 与此同时,石雪清将再度出任Ee 5C乐部总经理,2015年,大连 ... 於 m.artstudio.hk -

#72.賴清德推西拉雅族正名運動 - 新唐人電視台

台南市長賴清德今天啟動西拉雅正名運動,呼籲中央政府確認西拉雅族人為台灣第15族原住民。 賴清德上午偕同民主進步黨籍立委許添財、葉宜津、陳亭妃、 ... 於 www.ntdtv.com -

#73.西拉雅與萬長老的故事

在地西拉雅文化典藏 · 西拉雅族都為其中勢力最大,人口最眾的一族。 · 因為地理位置緣故,無論是漢化及其他外來民族的殖民,西拉雅族都是首當其衝,因此這個勢力最碩的族群 ... 於 volunteer103.vexp.idv.tw