西門町是萬華嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦VICKY寫的 打造人氣甜點店:接單接著就開店,甜點師創業學大公開! 和包德慈的 綻放的生命 : 感恩上天給我如此美好的生命都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【 台北住宿推薦】老街老店的歷史痕跡:萬華艋舺景點+住宿 ...也說明:洛碁新仕界大飯店則是位於西門町商圈外圍,周圍有非常多傳統美食,有平價大份量的早午餐花嘴廚房、傳統口味永富冰淇淋、阿忠碳烤、無名日式料理、阿財虱目 ...

這兩本書分別來自出色文化 和典藏世家創意文化有限公司所出版 。

國立臺北教育大學 台灣文化研究所碩士在職專班 翁聖峰博士所指導 蕭巧節的 日治時期台灣宗教信仰之演變 ——以佛教界的肆應與發展為中心 (2020),提出西門町是萬華嗎關鍵因素是什麼,來自於民間信仰、皇民化、基督宗教、反迷信。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 翁秀琪所指導 許志明的 批判和實踐典範的會診初探 --以臺灣電視遊民新聞為例 (2017),提出因為有 媒體奇觀、遊民、慣習、場域、布赫迪厄、凱爾納的重點而找出了 西門町是萬華嗎的解答。

最後網站《哈哈台地區的街訪》EP2 - 上班時間的「萬華區」閒人 ...則補充:

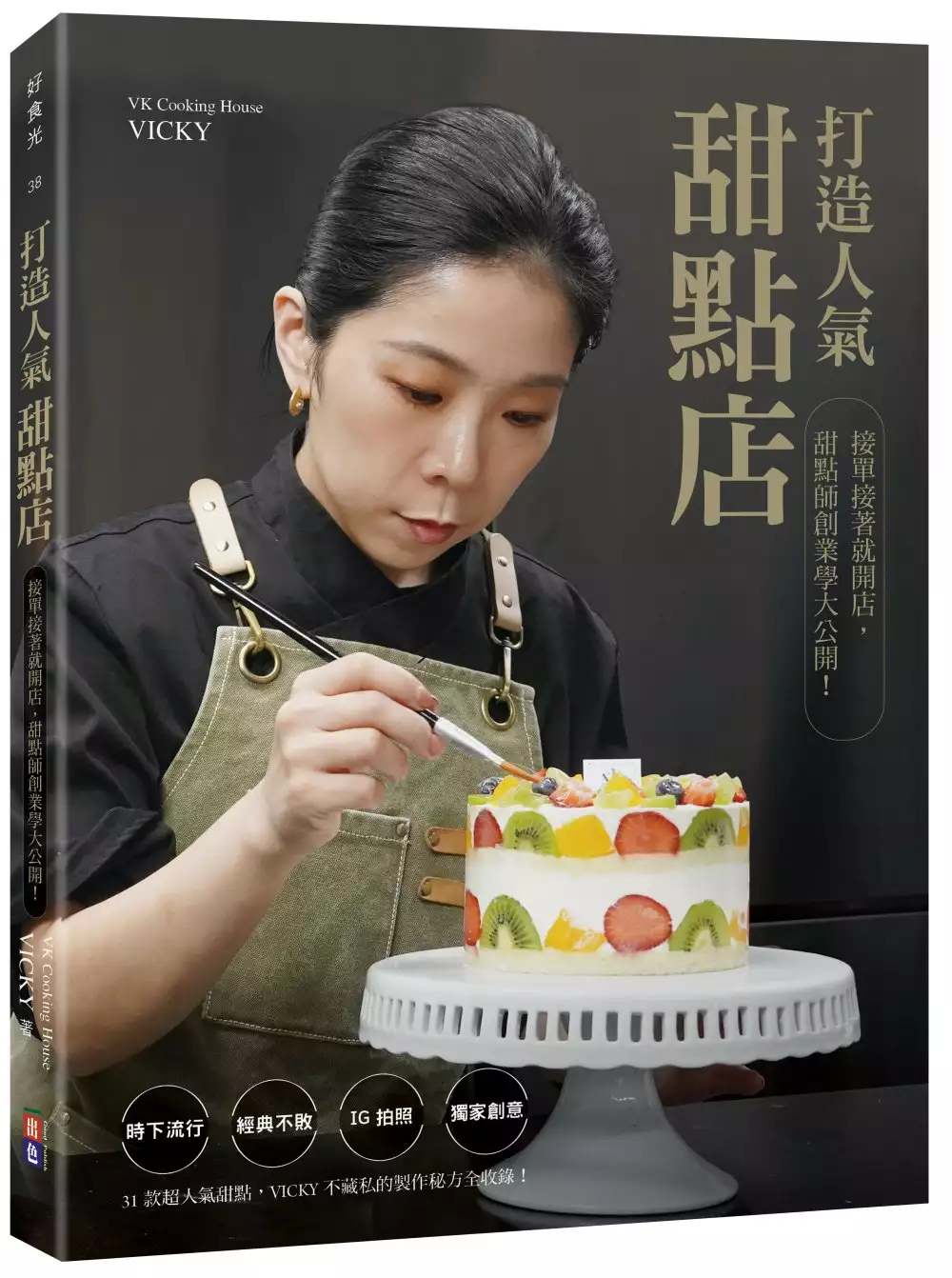

打造人氣甜點店:接單接著就開店,甜點師創業學大公開!

為了解決西門町是萬華嗎 的問題,作者VICKY 這樣論述:

藝人指定造型蛋糕甜點名店VK Cooking House, 首本甜點創業教戰分享! 獻給所有喜愛手作甜點,懷有甜點師追夢之旅的你。 ✦藝人活動御用甜點師‧超吸睛造型蛋糕! 擅長製作翻糖蛋糕、糖霜餅乾等多種造型蛋糕的VICKY,是藝人明星舉辦活動或生日時,最常指定的御用甜點師。曾替蔡琴、陳綺貞、林依晨、柯有倫等藝人,及賣座電影《刻在你心底的名字》製作專屬蛋糕。 ✦用甜點改寫人生,努力踏實地完成夢想 曾為一名運動員的VICKY,18歲奧運落選那年,開始思考未來職涯規劃,直到後來,看到了漂亮的糖霜餅乾,驚覺原來甜點也可以做得這麼漂亮時,便決定用甜點改寫人生。她開始買書、上

網蒐集資料,拿出運動員的精神,利用下班跟休假的時間,不斷的努力練習,開啟了她的甜點師築夢之旅!這段期間,她成立工作室開始接單,練習將甜點品質做得更穩定,提升技術,也培養了工作室名氣,吸引藝人及各大品牌客製甜點。一直到2021年,終於開了第一間甜點店! ✦接單、開店必學的創業心法大公開! ‧自學甜點VS甜點學校上課:零基礎烘焙新手,應該自學甜點?還是出國進修好?自學甜點方法有很多,除了找資料實作精進技術,最快的方法,就是直接到一間餐廳或甜點店上班學習,不僅可以學到甜點技術,還能學到人事管理、營運流程等許多實戰經驗! ‧工作室VS實體店:甜點工作室與實體店有什麼優劣勢?工作室雖

然入門門檻較低,但主要以接單為主,屬於被動式行銷。實體店面需要較高的資本額,但能夠主動創造機會,吸引更多人上門消費。 ‧如何選擇店面位置:人潮絕對是挑選店面的首要條件!台北中山區、信義區雖然屬於甜點一級戰區,但相對需要更高的資本額,且信義區的人潮大多於百貨商場內,因此VK Cooking House最後選擇坐落於熱鬧繁華的西門町,打造萬華少見的質感甜點咖啡店。 ‧客席數:為什麼大排長龍的店會倒店?選擇店面時,除了考量人潮,客席數也必須列入考量,因為20個座位與40個座位,所能創造的翻桌率跟業績,可是有很大的差別! ‧試營運:我們常聽到的試營運,目的到底是什麼?試營運是

為了幫助你更加了解店面周邊客群,定價接受度、產品的口味喜好等,都能透過試營運的行銷手法,幫助你更快了解客群! ‧成本估算:學會食材、水電、人力等成本支出,就能找出合適又能有所獲利的定價! ‧打造夢幻甜點櫃:甜點櫃是一間甜點店的靈魂,不同層該放哪些甜點,該放幾個,都有一定的巧思與設計。 ✦製作甜點撇步不私藏! 1. 甜點備料週計畫:甜點櫃被掃空,可是會讓人很緊張!為了避免手忙腳亂,做好一週的備料計畫,才不會擔心沒有甜點可以賣。 2. 提升效率的前置作業:奶油退冰了嗎?烤箱預熱了嗎?麵粉過篩了嗎……這些小動作,若能提早進行,製作甜點時,就能不急不徐地開始動工。即

便已經是做甜點的老手,VICKY也曾有過不小心出錯的時候,若能避免這些失誤,甜點就能做得更順利! 3. 好的工具設備,就是成功的開始:電動攪拌機、多層爐電烤箱、旋風烤箱、丹麥機……這些設備該怎麼挑?優缺點又是什麼?聽聽VICKY怎麼挑、怎麼用! ✦教你製作31款超人氣美味甜點 時下最流行的司康、昭和布丁、肉桂捲、經典巴斯克乳酪蛋糕;經典不敗的檸檬塔、提拉米蘇、可麗露;IG拍照超吸睛的焦糖莓果巧克力、星空尊爵巧克力;獨家創意好評的鳳梨百香果、西西里咖啡;大人小孩都喜歡的麝香葡萄塔、舒芙蕾,VICKY不私藏的製作秘方全收錄。 本書特色 收錄網路接單到實體店的創業經驗

,包括店面挑選、資本額準備、成本計算、客席數、試營運、甜點櫃設計等,均有豐富扎實的經驗分享,對於經營甜點工作室,或是準備開店的人,都有很大的幫助。

西門町是萬華嗎進入發燒排行的影片

@Instagram https://reurl.cc/AkZo0E

哈喽~我是黃冠皓,一個喜歡用影片紀錄生活的人,

我會分享我在北京清華的生活vlog,

也會分享我各地旅遊的vlog,希望我的影片能讓你看到我眼中美麗的世界。

——————————————————————————

采耳是什麼? 采耳危險嗎? 為什麼要采耳?

很多人對這個古法還是很陌生,你可能會有很多的問題,

讓這個影片來為你一一解答。

□ 淨耳花園 |台北市萬華區西寧南路82巷9號

□ 高級采耳師| Tobey

日治時期台灣宗教信仰之演變 ——以佛教界的肆應與發展為中心

為了解決西門町是萬華嗎 的問題,作者蕭巧節 這樣論述:

日治初期台灣總督府以「尊重舊慣」為原則,除了積極調查宗教信仰的實況之外,並未過度干涉台灣人的宗教信仰,但官方主導的宗教政策,主要還是以傳布神道信仰為目標。殖民統治體制確立後,總督府開始對各宗教採取積極介入的政策,要求台灣人參拜神社,讓台灣社會的宗教信仰產生許多的變化。 在殖民地台灣傳播日本佛教,亦是其施政的主要政策之一。日治初期有跟隨軍隊來台的布教僧,而後各宗教也紛紛派遣布教師來台傳教,對台灣佛教界產生許多深遠的影響。面對官方的宗教政策與日本佛教的傳入,台灣佛教界採取靈活的策略 : 1、部分佛寺以結盟的方式穩健發展。2、部分佛教徒入信日本佛教,3、有志青年甚至日留學,吸收日本佛

教的優點,其肆應方法值得關注。皇民化運動時期,在「皇國佛教」的政策下,佛教界雖然受到許多的壓迫,但是短期的衝擊並未削弱寺院佛教的基礎。結果,台灣佛教界在日治時期獲得很大的成長,朝「教化、同化、皇民化」的腳步跟進。進行組織變革,學習日本重視人才培育以及積極參與社會等政策。 而且,這也是戰後台灣佛教等到解嚴後,佛教組織開始多元化,更有利於教勢的發展,進一步發展的重要基礎 : 1949 年後,台灣佛教經過外在環境變遷,在宗教發展上,造成社會轟動,並快速發展為強大的組織如 : 1、赫赫有名證嚴上人的慈濟功德會。2、聖嚴法的法鼓山。3、星雲大師領導下的佛光山組織。4、惟覺老和尚的中台山。這

四大教團得負責人皆具有影響力的領導者。台灣佛教界亦舉辦各種弘法活動和社會慈善事業,經歷一番努力付出,才能形成今日如此蓬勃的局面,不像過去被視為迷信。關鍵詞: 民間信仰 、皇民化、 基督宗教 、日本佛教 、反迷信

綻放的生命 : 感恩上天給我如此美好的生命

為了解決西門町是萬華嗎 的問題,作者包德慈 這樣論述:

本書寫盡包德慈女士追求夢想、夫妻情深、甜蜜育兒、 移民生活、辛苦創業、時事感言以及殷殷訴說生命的最後…… 《綻放的生命》本書寫盡包德慈女士追求夢想、夫妻情深、甜蜜育兒、 移民生活、辛苦創業、時事感言以及殷殷訴說生命的最後…… 見證了人生只要有夢、有目標、有感恩 生命是可以綻放出許多傳唱的故事 因為她在愛中滿是感恩與知足 對生命做了實現夢想的禮讚!

批判和實踐典範的會診初探 --以臺灣電視遊民新聞為例

為了解決西門町是萬華嗎 的問題,作者許志明 這樣論述:

台灣的主流電視新聞報導,經常把遊民視為犯罪者或依靠他人施捨的可悲者,不過遊民新聞呈現的,不只是底層人物的生活世界,它還可能是一種「社會病癥」的顯現。美國學者凱爾納 ( Douglas Kellner ) 所提出「媒體奇觀」 ( media spectacle ) 及法國理論家狄葆 ( Guy Debord ) 的「奇觀社會」 ( the society of the spectacle ) 概念,批判力道十足,有助於解釋資本主義現象與媒體內容呈現之關連性。本硏究主要運用「媒體奇觀」來描繪電視遊民新聞的呈現及對社會造成的影響,並進一步探討,遊民新聞作為消費主義裡的「舊現象、新主體」,是在何種社

會脈絡和階級的邏輯下,成為奇觀化的客體?不過「奇觀論」將媒體工作者歸類為「統治者」操弄意識型態的執行工具,如果我們繼續用這個概念來解釋電視新聞工作者產製遊民新聞動機,必將陷入僵化和先入為主的缺失,對新聞工作者也不公平。為了找出電視新聞工作者製播具有「類型偏向」的遊民新聞動機,本硏究嚐試將布赫迪厄實踐理論運用於電視新聞產製端,希望從媒體工作者為何、以及如何建構電視遊民新聞的角度上切入,以了解實踐典範下的媒體結構力量如何影響電視新聞工作者?另一方面,結構又同時提供那些工具、資本給新聞工作者?如果要在激烈競爭的電視場域中生存,他們在工作表現上,又會使用何種戰略 ( strategy )、戰術 ( t

actics ) 或技能 ( skill )?同時,本硏究也要進一步探討,布赫迪厄主張「慣習」結構,會讓行動者產生不思而行的實踐,但在這過程中,難道他們都不會產生任何反抗意識?「媒體奇觀」為病態社會現象和媒體文本提供一種癥候式的診斷方式,而布赫迪厄實踐理論,則可以進一步解構電視新聞產製端,其行動主體與場域結構之間的動態交互歷程。「媒體奇觀」理論來自批判典範,而布赫迪厄的實踐理論則來自於實踐典範,各別主張有其衝突與矛盾之處,但藉由遊民新聞切入電視新聞的「病癥」探討,它們在理論上卻可能產生連結與互補。除了能明確指出現今電視新聞的病灶所在,並且也能提出具體改善措施,無論在理論和新聞實務硏究上,都開創

出一種全新的視野,是本論文的重要價值所在。

西門町是萬華嗎的網路口碑排行榜

-

#1.台北市萬華區工作職缺/工作機會-2021年12月 - 1111人力銀行

... 推薦您精準適合的職缺。想找更多的台北市萬華區相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... 國賓大戲院x台北西門町【假日晚班兼職人員】. 輕型機車,普通重機車. 於 www.1111.com.tw -

#2.罕見畫面!柯文哲沒封城萬華西門町、龍山寺週末宛如空城

雙北提升三級警戒,尤其台北萬華昨(15)日就新增51起本土個案,為了不讓病毒繼續擴散,台北市府和國軍合作,今日一早就展開全萬華區第2波大消毒, ... 於 www.setn.com -

#3.【 台北住宿推薦】老街老店的歷史痕跡:萬華艋舺景點+住宿 ...

洛碁新仕界大飯店則是位於西門町商圈外圍,周圍有非常多傳統美食,有平價大份量的早午餐花嘴廚房、傳統口味永富冰淇淋、阿忠碳烤、無名日式料理、阿財虱目 ... 於 www.tripresso.com -

#5.馬丁年末特賣會來了!鞋款最低只要2000多,時間、地點

Dr. Martens 西門町品牌概念店02-2311-6383 |台北市萬華區中華路一段146號 ... 馬丁穿上腳,不管是搭裙子、褲裝都百搭好看,絕對是萬用鞋款! 於 www.popdaily.com.tw -

#6.台北市萬華區108 - 可輸入完整地址查詢郵遞區號

臺北市萬華區 ; 大理街 · 富民路 · 寶興街 ; 峨眉街 · 康定路 · 廣州街 ; 德昌街 · 忠孝西路2段 · 成都路 ; 昆明街 · 東園街 · 柳州街 ; 桂林路 · 梧州街 · 武成街. 於 zip5.5432.tw -

#7.【台北西門町逛街地圖】11大好玩西門町景點一日遊&附近美食 ...

文創小物、書籍、文具、美食餐廳等,直到現在仍是非常紅的西門町逛街景點,就連國外觀光客也愛訪呢! ✓誠品生活西門店地址:台北市萬華區峨眉街52號(地圖) 於 anrine910070.pixnet.net -

#8.龍山寺捷運站附近景點必比登新推介美食剝皮寮歷史特區艋舺 ...

明日咖啡文青味十足咖啡館值得一訪,華西街觀光夜市與萬華夜市美食藏匿 ... 九份接駁巴士(往返九份– 西門町) ▻台北包車一日遊:九份– 平溪– 北海岸 ... 於 travelblog.tw -

#9.門市品牌一覽表 - POYA寶雅

台北西門店. 住址:, 臺北市萬華區昆明街98之4號1樓. 電話:, 02-23753131. 營業時間:, 10:00AM~11:00PM. 門市品牌一覽表. 忠孝永春店. 住址:, 臺北市信義區忠孝東路 ... 於 www.poya.com.tw -

#10.萬華其實很安全!黃珊珊盼「洗脫汙名」:可以來逛西門町

今年五月西門町幾乎無人潮。(資料照片). 朱培妤綜合報導 / 台北市. 國內在今年5月份爆發COVID-19本土疫情,維持三級疫情警戒許久,台北市萬華區一度 ... 於 news.cts.com.tw -

#11.萬華為什麼又稱艋舺到底哪裡算萬華- 生活

萬華 位在台北市西南側,西邊有淡水河、南面是新店溪;往北走過了忠孝西路屬於大同區、東側以中華路跟中正區為界。整個行政區長得像一個「胃囊」,形狀較 ... 於 www.chinatimes.com -

#12.「最窮區」翻身,萬華所得成長為何冠台北? - 天下雜誌

但單靠小小一個西門町,難以拉動萬華整體所得水準。之所以吸引人移入的根本原因,是因為萬華正在蛻變中。永慶房屋萬華店店長李漢郎表示,不少新 ... 於 www.cw.com.tw -

#13.萬華真有那麼差? 在地居民揭「隱藏優點」:其實很方便

他接著提到,住萬華CP 值其實真的不低,到北車、西門町都是20~30 分鐘內的事,如果住南機場夜市附近更是方便,吃的沒問題,買東西去台北車站那一堆百貨 ... 於 today.line.me -

#14.萬華區

萬華 區. 「萬華」舊稱「艋舺」亦作「蟒甲」、「文甲」、「莽葛」,為凱達喀蘭族語MOUNGAR之音譯,意指獨木舟及獨木舟聚集之地,其地濱河,土壤膏腴,初僅平埔族凱達喀 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#15.西门町是什么啊?地名吗? - 台北景点

西门町 位于台北市万华区东北方,是台北西区最重要的消费商圈。西门町的地名来自日据时代,当时的居民大多居住于台北城内,而西门区域就是最他们的休憩 ... 於 www.tbdj.net -

#16.被網友嫌棄的「萬華」其實很不錯!60 年資深在地人 - 報橘

到底萬華區真如那些網友的偏激言論,那麼糟糕嗎? 一個居住萬華60 年的資深在地人告訴《今周刊》,論西門町商區位置,他認為屬於鬧區,晚上寧靜時間也 ... 於 buzzorange.com -

#17.台北市萬華區 融合懷舊與新意,萬華艋舺必遊景點~西門紅樓

位於台北市萬華區的「西門町」商圈, 素有「台北新宿」的稱號,是台灣〞哈日族〞及國外觀光客喜歡聚集的地方, 中華路上不分晝夜總是車水馬龍,但經過市府規劃了林蔭 ... 於 blog.xuite.net -

#18.萬華區- 维基百科,自由的百科全书

萬華 區[编辑] · 臺北市萬華區行政中心 · 西門紅樓是萬華西門商圈的著名地標 · 艋舺龍山寺是萬華最重要的象徵及觀光景點 · 萬華區次分區位置圖,分別為: 西門次分區(右上)、 於 zh.wikipedia.org -

#19.讓你吃到台北萬華在地人的在地美食。 - 窩客島

隨著台北燈會在台北西門町(萬華)盛大開幕,許多人在看台北燈會的時候也一定會想是不是可以品嚐一下萬華的在地美食。然而在萬華人心中除了必吃的「南 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#20.【台北景點】萬華區。隱身在西門町鬧區中的寧靜日本寺廟西 ...

這裡是一個廣場,平常會有住附近的居民來這裡散散步。 站在高一點的地方往下拍去,可以看到整個廣場的面貌。 花洛米對一旁 ... 於 followmi.tw -

#21.子迂的蠹酸齋- 萬華的房價為何是台北市倒數的?... | Facebook

你只需要於夜幕低垂的深夜,親身走過一遭萬華區,便能理解箇中原由。 ... 但其實西門町正好處在萬華區與中正區的分界上,雖然中華路以西是萬華區,但整體而言當我們談 ... 於 www.facebook.com -

#22.西門町_百度百科

西門町 位於台北市萬華區東北方,是台北西區最重要的消費商圈。西門町的地名來自日本,當時的居民大多居住於台北城內,而西門區域就是他們的休憩場所,1896年, ... 於 baike.baidu.hk -

#23.[問題] 西門町算是萬華區吧- womentalk | PTT學習區

最近如果去哪,都會被問最近半個月有沒有去過萬華但去西門町也算去過萬華吧只待在西門町買個飲料算是去過萬華區嗎我不在台北,是我朋友經驗--. 於 pttstudy.com -

#24.台灣蜜納國際股份有限公司 - 104人力銀行

Jurlique 茱莉蔻的純淨使命-我們對於茱莉蔻的願景,是不斷的創造擁有療癒能量以及 ... 新北市板橋區新站路28號1樓西門町門市(02)2331-6389 108台北市萬華區成都路41號1 ... 於 www.104.com.tw -

#25.網「住不進台北市也不會想去住萬華」 真有那麼糟? 資深在地 ...

一個居住將近60年的資深在地萬華人告訴《今周刊》,以西門町商區位置,他認為屬於鬧區,晚上寧靜的時間也會相較一般住宅區來的晚,還有龍山寺捷運站周圍的 ... 於 udn.com -

#26.西門町商圈> 臺北市 - 交通部觀光局

電話:: 02-2375-3096(捷運西門站旅遊服務中心); 地址:: 臺北市萬華區 ... 西門町早期以電影院為最主要的商業活動,當時的電影院大多環繞於峨嵋街、成都路與西寧 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#27.台北市萬華區/成都路生活圈電影商圈新舊交融

直到午夜時分,西門町的人潮仍未散去,這是年輕人最夯的流行新樂園。尤其每到周末假日,打扮入時的潮男靚女在行人徒步區穿梭閒逛,試彩妝、買衣服、嘗美食、看 ... 於 news.housefun.com.tw -

#28.台北365:春夏篇: 每天在台北發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點的在地人導覽書)

真善美劇院/地址:台北市萬華區漢中街一一六號 7 樓 TEL:02-2331—2270 西門町的風華不是現在才有,在日治時期更不得了。以前這裡可是台灣的「電影重鎮」,一條電影街, ... 於 books.google.com.tw -

#29.萬華加油!每個確診者都是受害人萬華不是「毒窟」 萬華人籲 ...

年輕人常逛的西門町在北萬華,觀光客聚集的艋舺龍山寺與華西街夜市是中萬 ... 然而,從防疫單位分析、從確診源頭了解,萬華是代罪羔羊,中、北萬華 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#30.分類: 吃在台北萬華 - 周花花

螺螄粉是廣西柳州的特色小吃,其豐富而特殊的風味,叫人一吃難忘台北最具代表性的,就是龍山寺旁廣州街上的這家《艋… Continue Reading · 【萬華西門町美食】從心茶館守舊 ... 於 tenjo.tw -

#31.到萬華走走!台北龍山寺拜月老一日遊景點推薦,剝皮寮

到台北龍山寺拜拜,只求紅線就弱掉啦,ShopBack幫你整理了萬華一日遊行程, ... 龍山寺是萬華的信仰中心,蓋好到現在已經有兩百多年的歷史,也是國定古蹟,至今仍舊 ... 於 www.shopback.com.tw -

#32.捷運西門站美食/龍山寺站~萬華西門町在地小吃/南機場夜市 ...

萬華西門町是 國內外背包客來台北最愛的住宿區,交通方便美食小吃雲集,可說是全台最熱門商圈,2017年和2018年近幾年台北燈節主題燈區就辦在捷運西門站和北門站之間, ... 於 bajenny.com -

#33.柯文哲買時鐘作禮:回去改成逆時鐘 - HiNet生活誌

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩,在五月中疫情蔓延期間,一度成為疫情熱區的萬華區,目前也逐漸恢復運行。台北市長柯文哲也選在西門町紅樓舉辦執政七 ... 於 times.hinet.net -

#34.如果西城是一首歌 - Mot Times明日誌

它是一首在2025年,萬華面臨巨大轉變前,我們應該靜靜聆聽的西城之歌。 提及萬華,除了西門町、艋舺外,你曾聽過南萬華的加蚋仔嗎?你知道全台北市最老的街其實就是萬 ... 於 www.mottimes.com -

#35.全國電子

全國電子不變的「揪感心」品牌意念,融合當代價值,於全台320家門市及線上購物平台,將新潮、智慧、科技概念的3C家電商品及服務,分享給台灣的消費者,為消費者帶來 ... 於 www.elifemall.com.tw -

#36.交通景點| 捷絲旅台北西門館

全館鄰近熱鬧西門町商圈,步行3分鐘可達捷運西門站、步行5分鐘至西門町商圈, ... 西門町. 臺北市萬華區中華路一段. 為台北市西區最重要且國際化程度最高的消費商圈, ... 於 www.justsleep.com.tw -

#37.艋舺傳奇(31期).pdf - 萬華社區大學

發跡於西門町,並從美食. 戰場中脫穎而出的傳奇小. 吃「阿宗麵線」,創立於. 1975 年,這個將近40 年. 的歷史老店除了麵線的美. 味之外,無提供坐位的「立食」特色可以說是 ... 於 www.whcc.org.tw -

#38.西门町、台北车站属于台北市哪个区域?-台北旅游问答【携程 ...

共11个回答 · VIP3. 昙糀一现. 已采纳 · VIP4. 啾咪. 西門町是萬華區台北車站是中正區與大同區 · VIP2. 牵小牵. 西门町属万华区,台北车站属中正区。 · VIP4. 流浪小小小. 西门 ... 於 you.ctrip.com -

#39.快訊/基隆公布3確診足跡又是萬華茶藝館、西門町紅寶石歌廳

全台疫情不斷延燒,昨(19日)再新增267起本土病例,20日上午基隆市政府公布新增3例足跡,分別為案2564、案2565、案2566,其中1名確診者曾2天搭台鐵 ... 於 www.ettoday.net -

#40.空拍萬華!西園路空蕩蕩周末街頭沒人「北市如空城」 - Tvbs新聞

雙北首長紛紛呼籲,沒事不要出門,讓以往熱鬧的信義區商圈、西門町、轉運站 ... 同樣是萬華,西門町15日徒步區只有少少的幾個人,連路上的車都很少。 於 news.tvbs.com.tw -

#41.繁榮於艋舺落寞於萬華- 2019國家地理全球攝影大賽

西門町是萬華 區最熱鬧的景點,包含了西門紅樓、刺青街、電影街、美食、萬年大樓、萬國百貨等,主要是以年輕族群做為消費市場並吸引許多國際觀光客造訪此處 ... 於 www.natgeomedia.com -

#42.夜晚的光與影】島內散步的艋舺入門款,遊走包容的城市角落。

當天擔任解說員的是在地艋舺人一一Kevin,開頭就先協助我們釐清萬華北、中、南的差異:. 北萬華:西門町一帶; 中萬華:龍山寺周邊,這一區為艋舺人; 南萬華: ... 於 ekangwoman.com -

#43.北北基 - 陶板屋

另ㄧ邊的西門商圈,有歷史古蹟-紅樓劇場,常不定期舉辦藝文展覽,最接近老台北 ... 接北二高於汐止交流道出口(汐止方向),中山高請於汐止交流道出口(往汐萬路方向出口). 於 www.tokiya.com.tw -

#44.華風艋年 - 臺北市首座

萬華 是臺北市最早發展的區域,從有漢人在此開墾迄今已. 有300 年,歷史場域大致可分成西門町、艋舺、下崁、加蚋仔、. 南機場等5 個傳統地域,各自有歷史脈絡與時空意涵 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#45.南機場夜市就是萬華夜市嗎?! - 幸運草

檢視圖片孫鵬您好:ㄧ、首先要與你澄清的萬華夜市不是南機場夜市! 前往位在萬華的南機場夜市~南機場夜市就位在西門町附近的中華路2段307巷到315巷間,這裡過去在日據 ... 於 rome0103.pixnet.net -

#46.現場直擊》疫情三級警戒空城萬華的一天 - 新頭殼Newtalk

北市武漢肺炎重災區的萬華區,人車更是稀少,唯一例外的是,設在剝皮寮的快篩 ... 青年公園在假日時總是西門町紅樓後面的酒吧停止營業,桌椅就集中在 ... 於 newtalk.tw -

#47.台北的“西门町” - 新浪看点

西门町 位于台北市万华区东北方,是台北西区最重要的消费商圈和重要的文化街区。 西门町的地名来自日据时代,当时的居民大多居住于台北城内,而西门区域内 ... 於 k.sina.cn -

#48.ShowTimes 秀泰影城- 線上購票Powered by 買買購票

在此線上購買ShowTimes 影城的電影票,馬上線上劃位、付款。 於 www.showtimes.com.tw -

#49.【2021萬華美食推薦】 艋舺在地老字號古早味18選!飄香兩 ...

萬華 是台北發展最早的區域之一,經過清代及日據時期的繁華亮麗, ... 不論是來西門町看電影或逛街吃飯,以成都楊桃冰作為一整天的結尾已是萬華人多年 ... 於 www.klook.com -

#50.從萬華逛到西門町 - 大小姐的部落格

原本今天是要到萬華的獅藝館參觀的但是不知道是沒營業了還是怎麼了星期六居然沒開就說台灣只要是要付費的私人文物館都很難生存全票100元半票50元可惜了沒法聽到動人的 ... 於 a17456.pixnet.net -

#51.[問卦] 台北「萬華」是個怎麼樣的地方? - Gossiping板- Disp BBS

萬華 區位於台北市西南側的行政區劃萬華是台北較早發展的區域內有許多舊社區及古蹟更有年輕人喜愛的西門町以上是引用維基老實講疫情前我也是跟維基知道 ... 於 disp.cc -

#52.中永和7條橋進台北「必經萬華」 通勤族想躲開需改走這2路| 生活

受到疫情影響,原本人潮洶湧的萬華西門町16日下午卻相當冷清。(圖/記者焦正德攝) ... 萬華是三重、板橋、中永和通勤族進入台北的重要門戶。 於 www.ctwant.com -

#53.萬華咖啡廳Top 10時髦精選!老宅翻新、北歐簡約翻轉你的刻板 ...

老宅翻新、北歐簡約翻轉你的刻板印象,網友驚呼:「這真的是萬華嗎?」 by Bella Editor; |; 21 Sep 2020; |; Travel&foodies. #萬華 · #西門町 · #西門町秘密基地 ... 於 www.bella.tw -

#54.[問卦] 一般台北人不太去萬華嗎? - Gossiping

[問卦] 一般台北人不太去萬華嗎? ... 今天問一個大學研究所都在台北市讀書的同事,萬華是一個什麼樣的地方? ... 這樣應該是他太宅或者他不知道西門町在萬華吧. 於 ptt-politics.com -

#55.萬華、西門町冷清6號出口、唐吉訶德攏嘸人 - 自由時報

台灣面臨疫情爆發後最嚴峻挑戰,台北市萬華區首當其中,過往週末假日熱鬧的艋舺公園、龍山寺周邊商圈、西門町商圈等皆一片冷清,過去熙來攘往的捷運 ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.台北西門町,台北西區最繁華的地區,別具一番味道 - 每日頭條

西門町 位於台灣省台北市萬華區東北方,是台北西區最重要的消費商圈。 ... 同時,西門町是台北著名的流行商圈,最具特色徒步區是台北第一條專為行人 ... 於 kknews.cc -

#57.請問"萬華-西門町-長沙街二段" 這樣的價格合理嗎?? 這附近的 ...

最近家裡於九月時購置了一間位於"萬華-西門町-長沙街二段" 的15年電梯大樓總坪數約47~8 ... 衛+一和式屋況良好直接搬家具進去就可以住了另外離捷運西門站走路約3~5分鐘含. 於 www.mobile01.com -

#58.【台北萬華區】西門町默默走過40年老字號的小吃水晶餃.宏益 ...

宏益水晶餃與宏美水晶餃,不確定是兄弟姊妹分家還是師出同門,. 多多少少應該有些許關聯,看慣了許多老店其後分家的故事,也不足為奇了。 於 ireneslife.com -

#59.西門町 - 臺北旅遊網

西門町 之名來自日據時代,當時的居民大多居住於臺北城內,西門外的這塊地方就是他們的主要休憩場所。 ... 臺北市108萬華區峨嵋街8號2樓(西門徒步區街區發展促進會) ... 於 www.travel.taipei -

#60.台北塔羅/塔羅占卜推薦/西門塔羅/塔羅教學/kiwi塔羅/森野秘境塔 ...

Jessica在有次逛西門町時發現,之前去過的那間塔羅占卜,在捷運忠孝復興站1號出口附近的kiwi塔羅,在西門 ... 地址:台北市萬華區昆明街109號2樓202室. 於 a3a2a5a3.pixnet.net -

#61.售屋- 台北市萬華區買房子 - 591房屋交易網

591售屋網為您提供台北市萬華區中古屋買賣資訊。台北市萬華區、買房子就 ... 2房1廳 27.3坪 萬華區-川悅. 2,460萬元79.1萬/坪 ... 西門町捷運二房. 2房1廳 16.3坪 萬華 ... 於 sale.591.com.tw -

#62.儷客旅店-西門町館(萬華) - 283 則旅客評論和比價 - TripAdvisor

儷客旅店-西門町館是您旅遊住宿萬華的最佳選擇。結合了超值、舒適及方便性,精緻風格且同時提供旅客多樣的設備與服務。 對於人氣地標有興趣的旅客,例如:剝皮竂(0.3 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#63.北市最落後PK新北首善區!萬華、板橋掀網友論戰

... 萬華較板橋好,居住品質兩者差異不大,板橋首選新板特區,萬華首選新起里一帶,治安萬華除了龍山寺與西門町外都較板橋單純許多,而娛樂部分更是萬 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#64.台北去哪兒:萬華夜市Checkpoint大盤點! - Agoda

士林夜市趴趴走——台灣滋味大盤點! 西門町之旅– 台北各主要景點及附近住宿旅遊指南 · 台北101旅遊指南. 機場交通. 於 www.agoda.com -

#65.蝦皮店到店門市查詢|營業時間:10:30-22:00|台北·新北·桃園

台北市(營業時間10:30-22:00). 士林區、大同區、大安區. 中山區、中正區、內湖區. 松山區、文山區、北投區. 信義區、南港區、萬華區. 新北市(營業時間10:30-22:00). 於 shopee.tw -

#66.新舊文化交織!萬華龍山寺剝皮寮、西門町景點美食攻略

想要來趟新舊文化交融之旅,最適合去萬華走一趟,這裡就是台灣早期相當繁華的艋舺!人民信仰寄託的廟宇、老舊的紅磚建築聚落、新潮的國際商業圈都在 ... 於 www.funtime.com.tw -

#67.西門紅樓The Red House

【西門紅樓開館公告】 更新日:2021.12.01 · 【WFH居家生活】防疫在家要幹嘛? ... 『重返西門町』周志勳與李家維的青春紀錄特展. 2021.08.31 ~ 10.14. 八角樓一樓 ... 於 www.redhouse.taipei -

#68.萬華區 - 華人百科

萬華 區位于台北市西南側,舊稱艋舺,是台北最早發展的區域,有許多老舊社區及古跡,但是區內也有年輕人喜好聚集的西門町引領時尚潮流。萬華區同時也是台北市供應新鮮 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#69.台北萬華|艋舺萬華街區散策,帶你探索萬華隱藏版景點!往南 ...

以前眼裡的萬華區只熟悉龍山寺跟西門町範圍,遠一點延伸到南機場夜市吃美食,殊不知萬華有區分為「北中南」三等份,北萬華是我們常去的「西門町」,中萬華 ... 於 beri.tw -

#70.萬華美食:39間西門町美食餐廳推薦,西門必吃美食

12美式小館地點在二樓,提供漢堡、牛排、豬排、炸物、木盆沙拉、調酒等多樣美式料理,是一間適合聚餐、同學會、想吃大份量美餐點的推薦餐廳,也是台北有名 ... 於 www.mecocute.com -

#71.萬華 - 淡水維基館

今日萬華區境內依其時空發展歷程大致可區分成3個生活圈,包括北萬華「西門町」、中萬華「艋舺、下崁」、南萬華「加蚋仔、南機場」其中艋舺、加蚋仔、 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#72.懷舊艋舺的西區街景漫旅|12個龍山寺/萬華一日遊:景點、交通

西門町 過去是一片荒蕪的地帶,於日治時期日本人決定仿效東京 ... 有所不同景點位置:台北市萬華區漢中街周邊(台北捷運西門站) 於 journey.tw -

#73.2021聖誕節活動總整理!全台夢幻耶誕樹打卡景點、異國市集

《暖心耶誕@Taipei 101》系列活動從裡到外佈置30個網美打卡點,像是有4樓都會廣場的「暖心花園」、戶外廣場的璀璨 ... 三麗鷗的粉絲們快衝西門町! 於 www.marieclaire.com.tw -

#74.最新【2021台北熊好券】熊好卷領取全攻略 - AsiaYo

這次台北熊好卷有分為不同的類別,分別是熊好住宿券(熊好住)、熊好饗購券((熊好買)、熊 ... 台北市政府預定於2022/01/03線上抽出百萬票券。 ... 儷夏商旅-西門町西寧館. 於 asiayo.com -

#75.年輕人的流行聖地.西門町商圈半日遊 - 時刻旅行

特色:台北市年輕族群最重要的逛街勝地、是台北市第一條具指標性意義的徒步逛街區。 地址:台北市萬華區成都路、中華路、武昌街、西寧南路附近區域。 開放 ... 於 tripmoment.com -

#76.萬華景點|萬華艋舺一日遊怎麼玩?艋舺四大廟、青山祭

「一府二鹿三艋舺」,萬華至今仍還保有許多台灣的文化古蹟,舉凡龍山寺、剝皮寮、華西街等,都是台灣歷史文化旅遊中的熱門萬華景點。西門町也是年輕人的流行中心。 於 www.welcometw.com -

#77.7間台北「傳統蛋糕店」名單推薦!咖啡核桃鮮奶油蛋糕

地址:台北市萬華區開封街二段48號. Tel / (02)23814858 ... 位在西門町這間外觀毫不起眼的葉明晴烘焙坊,可是擁有號稱台北最好吃的芋泥蛋糕。 於 www.harpersbazaar.com -

#78.標籤: 萬華美食 - 愛吃鬼芸芸

最近幾乎每天都到西門町覓食這才發現原來鳳城燒臘的總店在這而且是中午用餐時間都要排隊的人氣老店然後附近還有… Continue Reading · 永富魚丸店,美味的福州魚丸,西門町 ... 於 aniseblog.tw -

#79.住萬華和三重哪裡划算?市民答案超意外:房便宜又方便

遊民只是怪了點,至少沒攻擊性」、「萬華要看地區,在西門町一帶我會選萬華...」「很多人說萬華遊民怎樣,說真的他們哪會對你怎樣...」 我是廣告 ... 於 www.nownews.com -

#80.【台灣古地名由來】台北市- 萬華區-艋舺是什麼?大同區

萬華. 相片來源:網路,註:1960年左右的西門町圓環, ... 於 www.taiwan10000.com -

#81.信義房屋: 最完整買賣房屋物件資訊、實價登錄、成交行情 ...

提供全台灣買屋、租屋、售屋等房屋、不動產、房地產仲介物件資訊以及設計裝潢、房訊知識、實價登錄與成交行情第一手消息!結合個人化買屋需求檢測服務與多樣化搜尋功能 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#82.【西門萬華美食】2020西門町必吃美食餐廳、下午茶、咖啡

西門町是 我們逛街、看電影及吃飯的好地方,所以也整理了一些我們吃過覺得不錯的美食餐廳懶人包,包含早午餐、下午茶、咖啡廳、餐酒館、義式料理、韓式料理、火鍋及小吃, ... 於 klrosie12.pixnet.net -

#83.網「住不進台北市也不會想去住萬華」...真有那麼糟? 資深在地 ...

到底萬華區真有那些網友的偏激言論,所說的那麼糟糕嗎? 一個居住萬華60年的資深在地人告訴《今周刊》,論西門町商區 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#84.我的家鄉在萬華 - 文章

萬華 區是我的家鄉,雖然我的家人不是土生土長的,只有我和妹妹是,但萬華區讓我的 ... 西門町的徒步區,萬華區的觀光景點有,艋舺老街、華西街夜市、青年公園、西門町 ... 於 www.clps.tp.edu.tw -

#85.萬華筒─轉個角度看見不一樣的萬華 - 第 125 頁 - Google 圖書結果

品西門前身是 8 年開幕的今股署限公司,由萬企業與第一大飯店投資建設,是西門町的第一家大型百貨公司。 1984 年,今日超市啟用臺灣第一套雷射掃瞄收銀系統,提高了結帳的 ... 於 books.google.com.tw -

#86.[問卦] 一般台北人不太去萬華嗎? - 八卦

今天問一個大學研究所都在台北市讀書的同事,萬華是一個什麼樣的地方 ... 11 F 推sinachao: 萬華大概是國高中生跟老人去的西門町龍山寺喝茶 05/14 22:55. 於 pttgopolitics.com -

#87.獨家|「染疫不是萬華錯」 17萬人慘遭全台霸凌!同事不敢搭 ...

以為大家在怪他們!他們肯出來檢查!就應該鼓勵他們!一樣是地球人類!他們也是受害者!不應受到歧視!" ... 高于正惟恐天下不亂!可憎! ... 萬華西門町? 於 tw.appledaily.com -

#88.儼然末日般的空城景象!直擊萬華最惶恐的寂寥 - 遠見雜誌

讓我們跟著鏡頭,一起重新回到疫情最嚴重的萬華區…… ... 直擊萬華最惶恐的寂寥. 很難想像這個往昔西門町最熱鬧的十字路口,會是如此寂寥。池孟諭攝. 於 www.gvm.com.tw -

#89.怎樣搭地鐵或巴士去萬華區的西門町派出所? - Moovit

在萬華區, 怎樣搭公共交通去西門町派出所. 以下公共交通線路會停靠西門町派出所附近. 巴士: 218, 223經關渡宮, 624, 705, 783, 中山幹線, 重慶幹線 ... 於 moovitapp.com -

#90.當萬華成為台灣的武漢(1):疫情爆發前的萬華 - 方格子

歷史, 性產業, 在地文化, 艋舺, 萬華, 台北, 疫情, 萬華茶室, 萬華, ... 所掩埋無名屍之亂葬崗,日治時期才整治成為如今的西門町;而青年的部分則是原 ... 於 vocus.cc -

#91.「萬華不是疫情熱區了!」黃珊珊喊話:可以來西門 ... - 奇摩新聞

日前國內新冠肺炎疫情嚴峻,台北萬華首當其衝,台北市副市長黃珊珊透露,有業者憂心「西門町的人潮不知道何時才會回來」,而黃珊珊也直言,... 於 tw.news.yahoo.com -

#92.關於西門町About Ximen - 西門徒步區街區發展促進會官方網站

西門町 這個年輕人超愛來的地方,是指中華路、康定路、成都路、以及漢口街之間的區域。 於 www.ximen.com.tw -

#93.國賓電影網站入口- 國賓影城- 國賓大戲院- 首頁

國賓影城、國賓大戲院、提供電影介紹、場次時刻表、購票資訊、會員網路訂票服務及最新電影活動訊息. 於 www.ambassador.com.tw -

#94.「萬華不是疫情熱區了!」黃珊珊喊話:可以來西門町逛逛

日前國內新冠肺炎疫情嚴峻,台北萬華首當其衝,台北市副市長黃珊珊透露,有業者憂心「西門町的人潮不知道何時才會回來」,而黃珊珊也直言,這場疫災萬 ... 於 www.storm.mg -

#95.西門町的「門」在哪裡?剝皮寮,剝誰的皮?7張圖帶你看萬華 ...

這次來到台北市萬華區—西門町與艋舺。 今日萬華地名雖是由艋舺的台語發音演繹而來(*註),但實際區域卻涵蓋了舊艋舺與西門町。經過時代的變遷,如今 ... 於 www.thenewslens.com -

#96.台灣旅遊局‧台北市覽導‧萬華-萬華景點介紹

西門町 位於萬華區成都路、康定路、漢口街和中華路所構成的街區,是台北著名的流行 ... 西門町悠久的歷史和人文發展更讓美食小吃聞名台灣甚至享譽國際,成為台北旅遊朝 ... 於 www.taiwanlook.net -

#97.萬華區 - 台北市公立國小學區網

一個居住將近60年的資深在地萬華人告訴《今周刊》,以西門町商區位置,他認為屬於 ... 臺北市萬華區公所. 萬華,位於臺北市西南側,昔稱艋舺,是臺北發展的 ... 於 tpesd.iwiki.tw