路上行人欲斷魂的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦茅捷寫的 一九七四戴手銬的警察 和于丹的 于丹品漢字【24節氣.14個歲時節慶】:從甲骨文到古詩詞,邂逅古典時光之美都 可以從中找到所需的評價。

另外網站清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂- 刘炳森书法作品- 概吧也說明:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 杜牧《清明》 ...

這兩本書分別來自明智工作室 和野人所出版 。

國立成功大學 中國文學系 林素娟所指導 莊正沅的 先秦摯見禮物所建構的君臣倫理關係 (2020),提出路上行人欲斷魂關鍵因素是什麼,來自於摯見、禮物、相見禮、聘禮、君臣關係、質、命。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 夏春祥所指導 黃龍興的 檔案、記憶與症候式閱讀:陳中統獄中日記研究 (2019),提出因為有 白色恐怖、轉型正義、獄中日記、症候式閱讀、微觀史學、公共展演的重點而找出了 路上行人欲斷魂的解答。

最後網站清明杜牧(唐‧七言絕句) - 古詩誦賞則補充:路上行人欲斷魂 。 借問酒家何處有,. 牧童遙指杏花村。 插圖.

一九七四戴手銬的警察

為了解決路上行人欲斷魂 的問題,作者茅捷 這樣論述:

茅捷大幅增補改寫,2021年重磅推出完整版24萬字血淚鉅作。 讓讀者聲歷其境,體驗無奈歷史經驗之際,依稀看見人性光明與未來之希望。 民國63年,貴州,一個貧瘠的國營茶場,接連發生了幾樁荒唐事:食堂失竊了一顆豬頭;一個犯人被派去破案,只因為他當過警察……這個倒楣的警察,既要找豬頭,又要找配槍,還要偵查兇手,萬萬沒想到,自己竟淪為殺人嫌犯⋯⋯ 名人推薦 矢板明夫(產經新聞台北支局長、時事評論家)誠摯推薦:翻閱本書,是你了解現代中國,掌握中國人思考的第一步。

路上行人欲斷魂進入發燒排行的影片

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村

先秦摯見禮物所建構的君臣倫理關係

為了解決路上行人欲斷魂 的問題,作者莊正沅 這樣論述:

在人際的初識、面會、晤談中,人與人進行聯繫,時常有社會禮儀幫助彼此建立關係,在古典社會中,所通過的禮儀被稱之為——「摯見」禮儀。 「摯」是含「禮」之「物」,「見」是人與人的相遇交集,「禮」是禮制,亦是先秦時的社會政治規範體系。本論文以古典「摯見」禮儀為核心,以君臣倫理關係為聚焦,討論「禮物」在人群間所建構的互動狀況,並且延伸至天人交際的信仰議題,欲詮釋以禮相接、禮尚往來當中的社會性、政治性與宗教性寓意。研究目的在於釐清古代禮儀,如何在禮物的流動中展開人群關聯,分析交換原則、文化狀況、哲學思考、象徵意義,乃至於現當代學科所關心的社群網絡、經濟策略等。 「人群」、「身體」、「情感」、「禮儀」

、「物質」等元素,精華匯集於禮物的流動之中。本文通過人類學的禮物研究,經濟史觀對社會關係的認知、新古典經濟討論對交換利益的分析,透過物質文化的分析、身體哲學的認識,對照禮書、史書與經師之詮釋,進而分析禮制原則、心態與選擇、人際互動與社會關係。並且在社會、心理、管理、敘事等多種學科之承輔當中,豐富出以禮物相接的諸多課題。 首章緒論重新反省了當今學界的分析途徑,認為研究應強調禮物的特性、儀式的作用與禮物的流動。第二、三章從相見禮、聘禮的基本儀節進入先秦語境,透過各階層人們以禮相接的儀文,勾勒出擁有邏輯與權變,具有等差與層次的關係架構,理解到人倫關係中相當看重「命」、「德」、「權」、「禮」、「敬」

等課題。第四章通過「奉獻」禮物的意義,來探查摯見禮物的宗教與社會性作用,理解到禮物的流動,反映的是「奉獻」、「共享」、「分享」到「接受」的關係歷程。第五章說明朝見、聘問禮物對君臣關係的深化作用,運用締結君臣關係的委質禮,以及君王餽贈賜物的冊命禮,釐清禮物之「質」的重要,強調交往看重的是價值觀的同一,並且以周王室與周之三恪的關聯,理解「互敬」的綿密關係。第六章則以禮物象徵意義進行收尾,通過最能啟發天人與人倫關係的「王執鎮圭」之行動,諭示出「天─祖先/天子─民」的關係範式,展現出對天負責的意義以及關係有別的秩序結構,而「臣守命圭」的舉動,實際上即是示現遠古記憶、打通精神連結、貫通歷史脈絡的信仰作為

。 經由對禮物流動的觀察、分析與體會,人際之間透過禮物,構築的是多層次且具有嚴密邏輯的禮儀關係。藉由奉獻體系的加入探討,能夠立體化人際與天人間的交換體系,而委質為臣等再分配的交換關係之說明,則能補充社會建構的模式,又經由象徵課題的詮釋,呈現出社會關係與文化價值體系的契合。「摯見」意在繫連人群而理解自身定位,同時透過詮釋禮物而能深化自我。

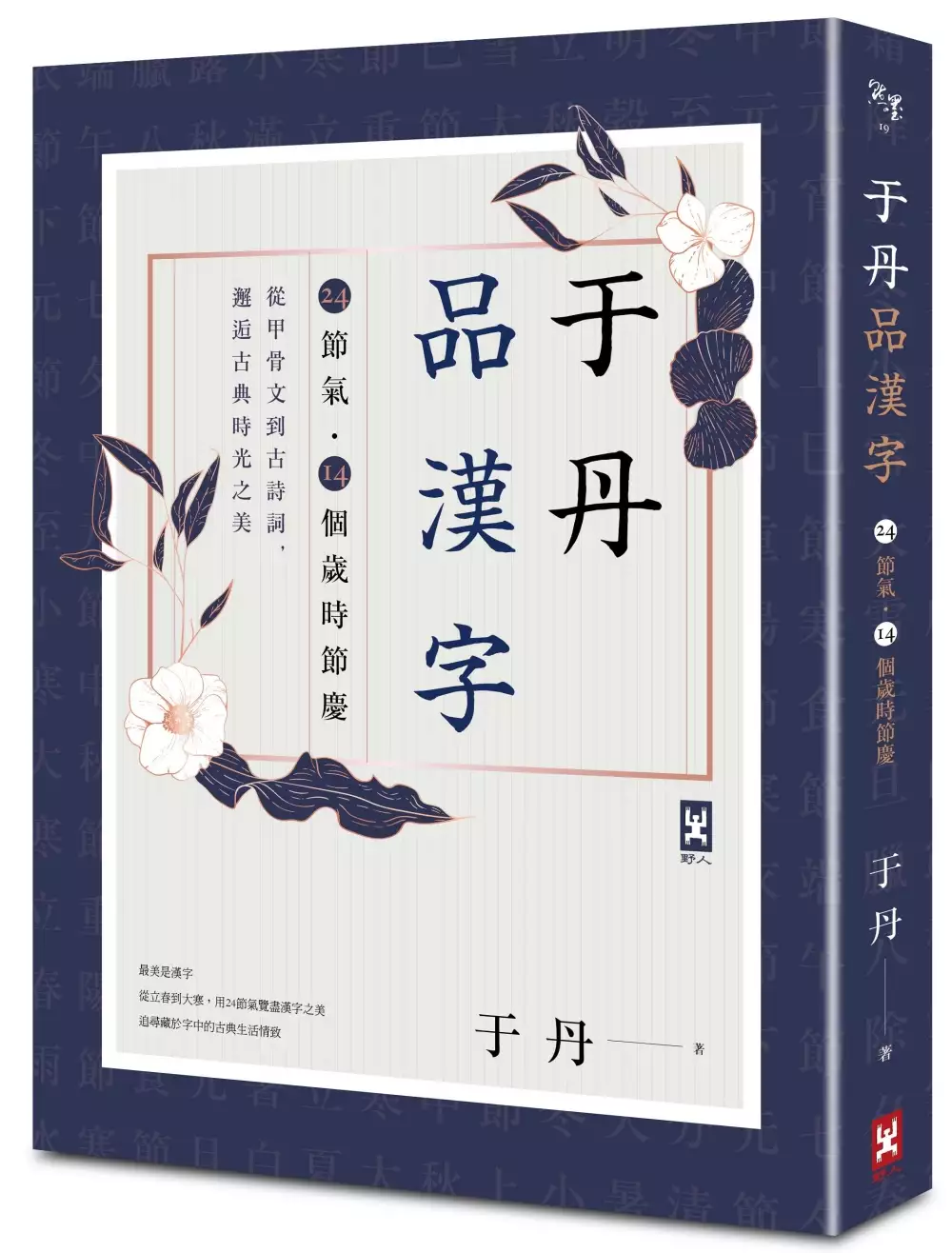

于丹品漢字【24節氣.14個歲時節慶】:從甲骨文到古詩詞,邂逅古典時光之美

為了解決路上行人欲斷魂 的問題,作者于丹 這樣論述:

★漫步24節氣.品味漢字之美★ 首部結合「甲骨文+24節氣」的解字書 中國最受歡迎的文化知識推手──于丹 帶你發現 甲骨文&古詩詞 裡流轉的四時節令與生活情味 細品漢字的形體美、精髓美、哲學美! 159個生氣蓬勃漢字X 60+首深刻詩詞鑑賞 X 18則妙趣橫生的影片解說課! 古人透過對自然萬物的細緻觀察,創造出栩栩如生的漢字。 于丹老師將帶著大家從24節氣、14個歲時節慶出發,探尋中國文字的起源與變化, 看古人如何提煉天地精神、洗滌四季詩意,賦予漢字無限的想像力! ★【品味漢字】領略,甲骨文中的節氣流轉★ 「立春」的甲骨文,像一幅大地回春圖,由「艸+屯+日」

組成,象徵小草破土而出,陽氣勃發蒸騰。 「大暑」的「暑」=「日+者」,象徵太陽曝曬萬物,氣候如水煮物,濕熱難擋。 「端午」的金文,是農曆五月五日陰、陽兩氣衝撞的意象。 「秋分」的甲骨文是一隻蟋蟀,正在振翅鳴叫。 「冬至」是象形字,象「水凝結為冰」的細緻紋路。 「寒露」則是一個人在裹滿蘆草的房屋裡,躲避冬天的樣子。 這些漢字裡,都蘊藏了豐盛的自然典故、鮮活的祖宗智慧! ★【品味詩詞】解讀,唐詩宋詞的節氣密碼★ 古詩裡隱藏了哪些節氣線索? 「唯有牡丹真國色,花開時節動京城」是奼紫嫣紅開遍的「穀雨」。 「黃梅時節家家雨,青草池塘處處蛙」是梅雨紛飛、蛙鳴遍野的

「立夏」。 「最愛壟頭麥,迎風笑落紅」是麥粒日漸飽滿的「小滿」。 「月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠」是蕭瑟悲涼的「霜降」。 「落水荷塘滿眼枯,西風漸做北風呼」則是暗示萬物向大地回歸的「立冬」。 ★【品味民俗慶典】邂逅,節氣/歲時節慶的生活情致★ 從飲食到神明崇拜,古人如何順應天地節奏? 「立春」習俗是吃各種芽菜,攝取自然的新鮮生氣。 「清明」除了掃墓,唐宋時還流行踏青、吃冷食。 「秋分」後,南極星出現,但一閃而逝,所以民間會搶在這天祭拜南極仙翁,祈求長壽。 「大寒」是最後一個節氣,也是一年一度灶神回天庭的日子,家家戶戶會用甜食黏住灶神的嘴巴,就怕祂向玉皇大

帝告狀! 更多精采內容詳見本書:「夏至」的「夏」,本義竟然不是夏天,而是體態強壯健美的夏族人?「春分」的「分」,最早以前的甲骨字形是「八」?李清照是在哪個節氣,寫出「知否,知否?應是綠肥紅瘦」?我們現在俗稱的「秋老虎發威」,又指哪一個節氣呢? 本書特色 1.〔附漢字小影片〕18則有趣、有料的解說課 隨書附18堂「漢字解說課」影片QR Code,掃一掃即可觀看于丹老師生動展示甲骨文→金文→篆文→隸書→楷書的發展演變,以及它們背後深藏的節氣、節慶之美! 2.〔視角最獨特〕首部結合「甲骨文+24節氣/歲時節慶」的解字書 于丹突破傳統的漢字解說方式,首度帶入「24節氣/歲時

節慶」的獨特視角,帶領讀者回到造字最初的常民生活&自然環境,深刻點出了漢字背後的生命底蘊! 3.〔燙金氣質書衣〕封面熨燙華美金線 內文採用精美雙色印刷(柔美豆沙色+氣質藍紫色),營造中國古典時光之美。

檔案、記憶與症候式閱讀:陳中統獄中日記研究

為了解決路上行人欲斷魂 的問題,作者黃龍興 這樣論述:

這是一份試圖闡述與釐清轉型正義的論文寫作,研究的期待看向未來,但探索的對象則包含過往與現在。受到微觀史學的啟發,政治受難者個人的獄中日記是作者據以理解白色恐怖時期與考察現在記憶的檔案依據;同時也是作者運用症候式閱讀的起點,更是作者對於今日各種人權活動策展與過往事件公共展演的關鍵基礎。論文重新檢視與反思在軍事戒嚴體制下,特別在1960末到1970年末,中國國民黨政府持續推行政治、社會與文化各面向的改造運動,訂定日常生活規範,並由憲警人員執行取締與糾正工作,給予人民全面監控的權力展現,共匪∕匪諜成為當時「想像中」的異己與他者。而在情治單位綿密地情蒐與偵防下,等待辨識的個體如何進行抗爭?論文為回應

上述問題,探討政治受難者陳中統在白色恐怖時期為何會被逮捕、監禁?在獄中他又為何∕如何反抗?成為我們考察、檢視的具體案例。整個研究著重個別的與具體的事實,不將注意力集中在遼闊地域、長時段和大眾的宏觀過程,而將獄中日記做為一種再現/見證白色恐怖歷史的檔案,重新建構政治受難者的歷史記憶。而如何在今日敘述過往事件與經歷的理論議題,與如何在現實生活中開展活動策展的實踐困惑等,也在探索過程中被觸及。結論指出〈陳中統獄中日記〉的具體意義有四:一、刻畫政治受難者在獄中的反抗、妥協、堅持、怒吼與喜悅,揭示生命力的具體面貌;二、記錄臺灣在國際地位的變化,關心國家未來的命運;三、揭露監獄管理者看似漫不經心,卻又審慎

無情的身體治理技術;四、描繪管理者欠缺同理心與建構自我圖像的各種情境。這些探討都難以在官方檔案中獲得與瞭解,也是本論文在轉化檔案認識、引入理論詞彙討論後的積極意義。

想知道路上行人欲斷魂更多一定要看下面主題

路上行人欲斷魂的網路口碑排行榜

-

#1.清明的歌詞– 胡婷婷 - MyMusic

找清明的歌詞– 胡婷婷– 清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂,借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。清明時節雨紛紛…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#2.你知道“路上行人慾斷魂”這句話表達什麼意思嗎? - 劇多

先看全詩:清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂,借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 ... 這首詩中最難理解的是“路上行人慾斷魂”,為啥欲斷魂? 於 www.juduo.cc -

#3.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂- 刘炳森书法作品- 概吧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 杜牧《清明》 ... 於 www.gai8.com -

#4.清明杜牧(唐‧七言絕句) - 古詩誦賞

路上行人欲斷魂 。 借問酒家何處有,. 牧童遙指杏花村。 插圖. 於 www.rthk.hk -

#5.歡迎您蒞臨二年七班的網頁 - 優學網

主題:清明杜牧. 內容: 清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。 "清明時節與紛紛"這句是來自杜牧的"清明"一詩,內容是" ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#6.清明时节雨纷纷路上行人欲断魂借问酒家何处有牧是什么歌曲的 ...

李昕融演唱的清明歌词下载,清明时节雨纷纷路上行人欲断魂借问酒家何处有牧是什么歌,更多清明的相关介绍尽在文中详细信息。 於 www.lxgeci.com -

#7.【 欲斷魂】 【 歌詞】共有21筆相關歌詞

明時節雨紛紛路上行人欲斷魂借問酒家何處有牧童遙指杏花村其實親人之間沒有什麼事情要分對與錯想說的話想: 2 1.出神 人眼目博覽天下靈魂自暗窗觀世間清晰得刺痛欲斷魂 ... 於 mojim.com -

#8.清明節有感 - 華文西貢解放日報

清明節來臨時,不禁使人想起中國唐朝詩人杜牧所寫的《清明》詩:“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 於 mcn.sggp.org.vn -

#9.清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂;借問酒家何處有 - 中正國小

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂;借問酒家何處有,牧童遙指杏花村. 中正國小109學年度. 第2學期. 第7週(04/05-04/10). 發行人:方芳蘭. 總編輯:張曉亭. 於 www.jjes.tp.edu.tw -

#10.【唐代有7 天清明連假】唐朝人放這麼多爽死了 - 報橘

單選題:清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂,請問古時為什麼行人「欲斷魂」? (A)清明難得連假,出遊踏青卻因下雨敗興,崩潰欲斷魂 (B)清明掃墓祭祖 ... 於 buzzorange.com -

#11.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。全诗意思及赏析 - 古诗学习网

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。出自唐代诗人杜牧作品《清明》。此诗写清明春雨中所见,色彩清淡,心境凄冷,历来广为传诵。第一句交代情景、环境、 ... 於 www.gushixuexi.com -

#12.古詩詞中的清明:杜牧《清明》最膾炙人口--文化--人民網

最膾炙人口、傳誦不絕的當屬杜牧的《清明》:“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。”清明時節本該與親友結伴踏青、祭祖 ... 於 culture.people.com.cn -

#13.用断魂造句大全(5-300个句子)

断魂造句:1、清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。2、清明时节情纷纷,想你今日欲断魂;借问相思有多重,此情堪比海更深。3、清明时节雨纷纷,梦里想你欲断魂; ... 於 zaojv.com -

#14.二十四節氣歌| 清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂 - YouTube

【婷婷唱古文】 繁體動畫版| 《清明》唐杜牧| 二十四節氣歌| 清明時節雨紛紛 路上行人欲斷魂 #清明#二十四節氣歌#清明時節雨紛紛訂閱婷婷唱 ... 於 www.youtube.com -

#15.﹝你以為的國文是錯的﹞:杜牧〈清明〉. 唐代大詩人杜牧的名 ...

路上行人欲斷魂 。 借問酒家何處有,. 牧童遙指杏花村。 是不是看完 ... 於 3ej8ej8.medium.com -

#16.重點新聞-清明詩節 - 榮光雙周刊- 國軍退除役官兵輔導委員會

「清明時節,雨紛紛,路上行人,欲斷魂。借問:酒家何處?有牧童,遙指杏花村。」 也有人認為這首七言詩還可節省為五言,成為— — 「清明雨紛紛,行人欲斷魂。 於 epaper.vac.gov.tw -

#17.路上行人欲斷魂。(唐代杜牧《清明》全文翻譯賞析)

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 賞析詩的首句「清明時節雨紛紛」,點明詩人所 ... 於 fanyi.cool -

#18.把杜牧的《清明》重新标点,七言诗秒变剧本 - 人民日报

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 唐代诗人杜牧的《清明》诗,是一首清新自然、耐人寻味的佳作,历来为人们所传诵 ... 於 wap.peopleapp.com -

#19.Qingming in literature - Chinaculture.org

路上行人欲斷魂 / 路上行人欲断魂/ lu shang xing ren yu duan hun. 借問酒家何處有/ 借问酒家何处有/ jie wen jiǔ jiā he chu yǒu. 牧童遙指杏花村/ 牧童遥指杏花村/ ... 於 en.chinaculture.org -

#20.“路上行人欲断魂”是什么意思? - 日记- 豆瓣

路上行人欲断魂 ”是什么意思? 有一天,吃完午饭和同事散步回办公室,或许是聊起清明节有没有出去,我忽然问他,“路上行人欲断魂”究竟是个什么意思呢? 於 www.douban.com -

#21.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂 - 易贤网

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 赏析. 的首句“清明时节雨纷纷”,点明诗人所置身的时间、气象等自然条件。清明节为唐代的大节日之 ... 於 www.ynpxrz.com -

#22.清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂。紛紛的意思是什麼

第二句「路上行人慾斷魂」,由寫客觀轉入狀摹主觀,著重寫詩人的感情世界。他看見路上行人吊念逝去親人,傷心欲絕,悲思愁緒至少2年江南清明時節細雨紛紛 ... 於 fureverkids.net -

#23.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂

清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂. 医墨堂. 相关推荐. 查看更多. 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂. 6.7万 190. 5:07. App. 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂. 於 www.bilibili.com -

#24.清明|方格子vocus

今日清明,加碼清明節詩賞析。最有名的是杜牧的《清明》: 清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有,牧童搖指杏花村。 網路上有粵語的頌 ... 於 vocus.cc -

#25.路上行人慾斷魂啥意思? - 雅瑪黃頁網

路上行人 慾斷魂的欲是什麼意思. 將要,快。出自唐代詩杜牧《清明》,清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂,借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 於 www.yamab2b.com -

#26.清明读《清明》多个英译版 - 英语点津

下面就向大家介绍一下这首诗的几个英译版本。 原诗:. 《清明》. (唐)杜牧. 清明时节雨纷纷,. 路上行人欲断魂。 借问酒家何 ... 於 language.chinadaily.com.cn -

#27.清明雨纷纷行人欲断魂杜牧七绝《清明》改成五绝可以吗? - 搜狐

原诗是唐代杜牧的《清明》:. 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 这首诗经常 ... 於 www.sohu.com -

#28.清明

清明 清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 語釋: 清明節的時候,春雨一直下個不停。 路上的行人被雨淋得好像失去魂魄的樣子。 於 www.tpomps.edu.hk -

#29.清明_原文、翻譯及賞析 - 讀古詩詞網

清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。_讀古詩詞網. 於 fanti.dugushici.com -

#30.郭乃雄 路上行人欲斷魂 - 尋聲詩社

路上行人欲斷魂 □郭乃雄. 圖片:作者提供 趁天氣放晴,今年清明節提前一天掃墓,看到小姪兒乖巧地擦拭祖母的墓碑,我不禁思潮起伏,彷彿在侄兒身上看到五十多年前在 ... 於 www.shyun-sheng.com -

#31.清明時節非得雨紛紛? - 氣象應用推廣基金會

「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。」這是唐末杜牧描寫江南地區,清明時節的天氣。「清明時節雨紛紛」這詩句運用在 ... 於 www.metapp.org.tw -

#32.清明:節氣與節日相遇,寄罷悠思踏青去 - 新華網

“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。”提起清明,這首唐代詩人杜牧的《清明》想必會出現在很多人的腦海裏。 於 big5.news.cn -

#33.杜牧清明時節雨紛紛, 路上行人欲斷魂2。 借問3 酒家何處有

路上行人欲斷魂 2。 借問3 酒家何處有,. 牧童遙指杏花村4。 一、作者簡介. 杜牧(公元803—852),字牧之,京兆萬年(今陝西省西安市)人。他. 於 www.edb.gov.hk -

#34.路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有, 牧童遙指杏花村。

Follow. 《清明》 唐杜牧清明時節雨紛紛, 路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有, 牧童遙指杏花村。 Save. More like this. 於 www.pinterest.com -

#35.汉典“断魂”词语的解释

断魂duànhún. [be overwhelmed with sorrow or joy;feel like a lost soul] 灵魂从肉体离散,指爱得很深或十分苦恼、哀伤. 看山欲断魂. 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂 ... 於 www.zdic.net -

#36.清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。每到佳節倍思親!為故人獻 ...

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。每到佳節倍思親!為故人獻上一蓮位,祈求上師諸佛超薦福慧,無論您在何方,都能接受我一份祝禱。安然解脫生死長河。 於 www.lopon.org.tw -

#37.文

清明時節雨,紛紛路上行人,欲斷魂。 借問酒家何處?有牧童遙指杏花村。 • 改成現代劇本. (清明時節,雨紛紛。) (路上). 行人:(欲斷魂)借問酒家何處有? 牧童:(遙指杏花村! 於 tpl.ncl.edu.tw -

#38.清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指 ...

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。(唐‧杜牧) · 【古話今談】 清明時節,雨落紛紛,路上旅人的心情迷亂地像失了魂魄。 · 【改寫成詞的形式】 於 mulberrypoems.blogspot.com -

#39.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。全诗意思及赏析 - 古文典籍网

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。出自唐代诗人杜牧作品《清明》。此诗写清明春雨中所见,色彩清淡,心境凄冷,历来广为传诵。第一句交代情景、环境、 ... 於 www.guwendianji.com -

#40.幽趣詩詞選 - 第 51 頁 - Google 圖書結果

其四清明時節雨,紛紛路上行人,欲斷魂。借問酒家何處?有牧童遙指,杏花村。 註:唐代詩人杜牧的〈清明〉:「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有? 於 books.google.com.tw -

#41.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。-原文翻译赏析-杜牧 - 国学梦

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 译文翻译. [请记住我们国学梦www.guoxuemeng.com]. 江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个 ... 於 www.guoxuemeng.com -

#42.清明時節雨紛紛,行人為了什麼原因「欲斷魂」? - 關鍵評論網

這才是「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂」的真相。看似違反直覺與常理,但清明本來就不是只有悼念與哀傷的日子。「清明=掃墓」其實經過了許多演變, ... 於 www.thenewslens.com -

#43.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂|《清明》杜牧 - 知乎专栏

清明〔唐〕杜牧清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。 白话译文清明:二十四节气之一,在阳历四月五日前后。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#44.為什麼古人說「清明時節雨紛紛」?

可是,每年清明節前後,在中國江南、華南一帶,經常籠罩著連綿細雨。因此,有唐朝杜牧《清明》詩曰︰「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。」意思是說,清明 ... 於 www.epochtimes.com -

#45.從杜牧《清明》詩談起- 出世與入世——智慧、慈悲 - udn部落格

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。 借問酒家何處尋?牧童遙指杏花村。 於 blog.udn.com -

#46.清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 借问酒家何处有

Presentation on theme: "清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 借问酒家何处有, 牧童遥指杏花村。"— Presentation transcript: 1 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 於 slidesplayer.com -

#47.杜牧诗句,清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。清明哀悼先人

杜牧诗句,清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。清明哀悼先人,于2021年4月3日上线。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅,看丰富、高质量视频 ... 於 m.ixigua.com -

#48.清明(杜牧) - 維基文庫,自由的圖書館 - Wikisource

路上行人欲斷魂 。 借問酒家何處有? 牧童遙指杏花村。 PD-icon.svg, 本唐朝作品在全世界都屬於公有領域,因為作者逝世已經遠遠超過100年。 於 zh.m.wikisource.org -

#49.紛紛

多而雜亂的樣子。杜牧〈清明〉:「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。」 接連不斷的樣子。如:「因為經營不善,公司員工紛紛收到裁員通知。」 學會了 看不懂. 於 www.ehanlin.com.tw -

#50.路上行人欲断魂是什么意思? - 百度知道

清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 借问酒家何处有? 牧童遥指杏花村。 清明节这天 ... 於 zhidao.baidu.com -

#51."清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。"全诗赏析 - 古诗文网

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 ... 解释:江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。 赏析:此句寓情于景、情景交融,写清明时节,春雨纷纷,突出春雨朦胧的 ... 於 m.gushiwen.cn -

#52.路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 – 和菓子

清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂。 借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 唐代詩人杜牧的名句對清明生動的寫照。 清明也是二十四節氣中唯一演變成民間 ... 於 blog.toukaya.tw -

#53.何者與其他三者不同? (A)清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂 ...

14.請依據文意判別下列四首詩作的季節,何者與其他三者不同? (A)清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村(B)一夜新霜著瓦輕,芭蕉新折敗荷傾 ... 於 www.tikutang.com -

#54.“清明时节雨纷纷”日语怎么说? - 沪江网校

清明杜牧. 清明時節雨纷纷 清明の時節雨紛々. 路上行人欲斷魂 路上の行人[こうじん] 魂を断たんと欲す. 借問酒家何處有 於 m.hujiang.com -

#55.杜牧《清明》清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂 - 采詩網

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 杜牧《清明》. 問唐代 ... 於 cs.8s8s.com -

#56."清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂"的下一句

作者willowm4 (說書人柳豫) 大家真的都知道這首詩嗎?在此做個小測驗單選題:清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂,請問古時為什麼行人「欲斷魂」? 於 crazyclark.pixnet.net -

#57.杜牧《清明》中的“路上行人”,为何要“欲断魂”?很多人搞错了

但是,这个词的词性,后来产生了变化,它从最初的名词变成了形容词。形容词的“断魂”是指一种极端的情绪状态,好比我们平时说的:我真是“烦死了”,他 ... 於 new.qq.com -

#58.文字的趣味

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何. 處有?牧童遙指杏花村。 ‧ 改成六言:. 清明·節雨紛紛,路上·人欲斷魂。·問酒家何. 玄機游藝. 文字的趣味. 於 ed.arte.gov.tw -

#59.清明節 - 中國政府網

路上行人欲斷魂 。 借問酒家何處有? 牧童遙指杏花村。 途中寒食. (唐)宋之問. 馬上逢寒食,途中屬暮春。 可憐江浦望,不見洛橋人。 北極懷明主,南溟作逐臣。 於 big5.www.gov.cn -

#60.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂的繁体、翻译及原诗全文

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂的出自(唐代)杜牧的《清明》,以下内容为原始出处原文. 於 m.cngwzj.com -

#61.清明時節雨紛紛,為什麼路上行人“欲斷魂”?一起解鎖清明文化~

行人為什麼欲斷魂呢. 在唐朝詩人杜牧的《清明》中,描述到路上行人慾斷魂的場景,為此展開一系列疑問…… 清明時節草長鶯飛、風景如畫。 於 aijianggu.com -

#62.清明时节雨纷纷路上行人欲断魂的意思是清明时节雨 ... - 天气预报

清明时节雨纷纷路上行人欲断魂的意思是,清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。出自杜牧《清明》:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 於 www.tianqi.com -

#63.请问,这首诗里的“欲断魂”啥意思? 清明时节雨纷纷,路上行人 ...

一般认为,这里的“欲断魂”是指清明节的时候,人们思念故去的亲人,所以失魂落魄,心中充满悲伤惆怅。 但是近来也有学者指出,古代的清明是郊游踏青 ... 於 zh.hinative.com -

#64.[問卦] "清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂"的下一句- Gossiping板

如標題大家都知道清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。 但是如果沒有上網查大家有辦法把這首詩讀完嗎? 有沒有清明這首詩根本過譽的八卦以上. 於 disp.cc -

#65.英文作業

清明 杜牧. 清明時節雨紛紛,. 路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有,. 牧童遙指杏花村。 編號:1B-3. 於 w.tw.mawebcenters.com -

#66.清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂 你清明節的午餐吃什麼呢

216 個按讚數,17 則評論。 來自✨ 凱麗超級白 ✨ (@princesslee7777) 的TikTok 影片:「清明時節雨紛紛 路上行人欲斷魂 你清明節的午餐吃什麼呢 ? 於 www.tiktok.com -

#67.斷魂- 解釋、用法、例句 - 國語辭典

形容非常惆悵、悲傷,好像失去魂魄的樣子。 例:清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。(唐.杜牧〈清明〉詩) 非常惆悵、悲哀,好像失去魂魄的樣子。唐. 於 dictionary.chienwen.net -

#68.Re: [問卦] "清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂"的下一句

大家真的都知道這首詩嗎?在此做個小測驗單選題:清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂,請問古時為什麼行人「欲斷魂」? (A)清明難得連假,出遊踏青卻因下 ... 於 www.ptt.cc -

#69.阿忠食堂:彰化縣溪湖鎮西環路447號on Instagram

... 阿忠食堂~ 清明節歡迎電話訂餐外帶清明(杜牧清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂借問酒家何處有牧童遙指杏花村Line:221rugwg IG:阿忠食堂Google…” 於 www.instagram.com -

#70.辭典檢視[斷魂: ㄉㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ] - 國語辭典

字詞:斷魂,注音:ㄉㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ,釋義:非常惆悵、悲哀,好像失去魂魄的樣子。唐.杜牧〈清明〉詩:「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。」 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#71.清明时节雨纷纷路上行人欲断魂的意思 - 橘子网

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,出自唐代杜牧的《清明》。“清明时节雨纷纷”是在说江南清明时节细雨纷纷飘洒,“路上行人欲断魂”的意思是路上行人个 ... 於 www.juzihuang.com -

#72.Leee - 清明唐朝杜牧

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。」唐人杜牧這首《清明》詩,千年流播,膾炙人口,童叟皆能熟誦。但殊難解知其意——清明為何雨紛紛? 於 sites.google.com -

#73.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。全诗意思及赏析 - 古文学习网

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。出自唐代诗人杜牧作品《清明》。此诗写清明春雨中所见,色彩清淡,心境凄冷,历来广为传诵。第一句交代情景、环境、 ... 於 www.guwenxuexi.com -

#74.杜牧清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 'Round Qing Ming ...

路上行人欲断魂 。 借问酒家何处有, 牧童遥指杏花村。 QING MING 於 chinesepoetryinenglishverse.blogspot.com -

#75.路上行人欲斷魂是什麼意思_句子大全網

“路上行人欲斷魂”,其意思是,他看見路上行人吊念逝去親人,傷心欲絕,悲思愁緒。傷心與悲痛得不能自己、連魂都要斷了個感覺,這真正是那種清明雨中去祭掃親人的悲痛欲 ... 於 www.barnes-pump.com -

#76.清明時節雨紛紛看異鄉人- Rti 中央廣播電臺

每年四月,大家可會想起唐代詩人杜牧的名詩”清明”?清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。清明節的起源,據傳始於古代 ... 於 www.rti.org.tw -

#77.三慈4忠- 唱唐詩【清明】杜牧

【清明】杜牧清明時節雨紛紛 路上行人欲斷魂 借問酒家何處有牧童遙指杏 ... 於 classroom.stps.tn.edu.tw -

#78.五首古詩詞下句接龍 - Quizlet

路上行人欲斷魂. 「借問酒家何處有」下一句. 牧童遙指杏花村. 「獨在異鄉為異客」下一句. 每逢佳節倍思親. 「遙知兄弟登高處」下一句. 遍插茱萸少一人. 於 quizlet.com -

#79.清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。_詩詞古文大全網

出自唐代詩人杜牧的《清明》清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。賞析詩的首句“清明時節雨紛紛”,點明詩人所置身的時間、氣象等自然條件 ... 於 www.iccie.tw -

#80.143號- 「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有 ...

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。」 【詞語解釋】 紛紛︰形容多。 斷魂︰形容十分傷心悲哀。 杏花村︰杏花深處的村莊。 於 zh-tw.facebook.com -

#81.清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂清明_原文、翻譯及賞析_杜牧詩詞

借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。」 這是唐代著名詩人杜牧的代表作〈清明〉。這首七絕詩具有超強的藝術江南清明時節細雨紛紛飄灑,路上行人欲斷魂樣的雨,蕩蕩鞦韆的好 ... 於 www.tfchz.co -

#82.【清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂】清明,爲什麼是一年中最美 ...

最著名的,是將這首詩改編爲一首詞:「清明時節雨,紛紛路上行人,欲斷魂。借問酒家何處?有牧童,遙指杏花村。」意境也挺相似的,中國文字的魅力可見 ... 於 ppfocus.com -

#83.震撼!「清明時節雨紛紛」這首詩原來是這個意思 - 每日頭條

159.《清明》[唐]杜牧清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂。②欲斷魂:形容傷感極深,好像靈魂 ... 於 kknews.cc -

#84.清明时节雨纷纷路上行人欲断魂的意思是什么清明节古诗鉴赏

翻译过来就是,清明时这天,细雨纷纷飘洒着,路上的行人一个个像丢了魂魄一样向前赶路。这首诗的全文是:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有 ... 於 www.ctocio.com.cn -

#85.【詩文趣談】 巧改杜牧清明詩 - 人間福報

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。」 這是唐代著名詩人杜牧的代表作〈清明〉。這首七絕詩具有超強的藝術魅力和感染力。 於 www.merit-times.com -

#86.杜牧《清明》“清明时节雨纷纷路上行人欲断魂”全诗翻译及视频 ...

七绝清明清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 杜牧(803-约852),字牧之,唐代晚期的著名诗人。 於 www.exam58.com -

#87.清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有 ... - Xuite

新竹縣真玄佛教研究學會清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。 (唐)杜牧南北山頭多墓田,清明祭掃各紛然。紙灰飛作白蝴蝶, ... 於 blog.xuite.net -

#88.清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂 - 民初思韻

首句“清明時節雨紛紛”寫出了“潑火雨”的特征(清明前兩天是寒日節,舊俗要禁火三天,這時候下雨稱為“潑火雨”)。次句“路上行人欲斷魂”寫行路人的心境。“斷魂”,指內心十分 ... 於 www.rocidea.com -

#89.杜牧《清明》中「路上行人慾斷魂」——為什麼「欲斷魂」?

這個問題其實挺簡單的,那就是因為清明節是一個用來祭祀先祖的日子,古代人在追思先祖方面比現代人更加慎重其事,更加講究禮儀。 於 twgreatdaily.com -

#90.清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。

清明. 清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。 唐:杜牧〈清明〉. 紛紛大雪封鎖清明時節 封鎖不了傘下的斷腸人 一條條瀝青小路 於 www.fengtipoeticclub.com -

#91.2.「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童 ...

「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村」以下詩句所描寫的季節,和此詩相近的是? (A) 疊扇放床上,企想遠風來。輕袖拂華妝,窈窕登高台 ... 於 yamol.tw -

#92.清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂| 彭家發- 灼見名家

清明時節雨紛紛路上行人欲斷魂. 三月清明,人人皆知。但清明節前一日,舊俗禁火三天的寒食節,大家知不知道? 彭家發 作者: 彭家發. 於 www.master-insight.com -

#93.清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂 - 壹讀

清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂。 借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。 ——《清明》唐,杜牧. 於 read01.com -

#94.清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂。 - 中華古詩文古書籍網

舊俗當天有掃墓、踏青、插柳等活動。宮中以當天為鞦韆節,坤寧宮及各後宮都安置鞦韆,嬪妃做鞦韆之戲。 紛紛:形容多。 欲斷魂:形容傷感極深,好像靈魂要與身體分開一樣。 於 www.arteducation.com.tw -

#95.清明|清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂 - 德利泰

清明「 清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂」-「 清明」也是最知名的節氣之一又名「寒食節」及「上巳... 於 www.derleetai.com.tw -

#96.文化漫談|清明時節雨紛紛杜牧千古名作留兩大謎團- 書人書事

不相信?我們重新斷句,這首著名的《清明》詩立刻就可以變成《清明》詞:上闋是「清明時節雨,紛紛路上行人,欲斷魂」,下闋是「借問酒家何處,有牧童遙指,杏花村」。 於 www.orangenews.hk -

#97.清明_百度百科

⑶欲斷魂:形容傷感極深,好像靈魂要與身體分開一樣。斷魂:神情悽迷,煩悶不樂。這兩句是説,清明時候,陰雨連綿,飄飄灑灑下個不停;如此天氣,如此節日,路上行人 ... 於 baike.baidu.hk