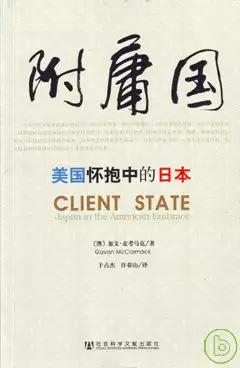

軍國主義法西斯主義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉岳兵寫的 日本近現代思想史 和GavanMcCormack的 附庸國︰美國懷抱中的日本都 可以從中找到所需的評價。

另外網站極權主義領袖及所屬國家Flashcards - Quizlet也說明:Match ; 希特拉. 納粹黨領袖 ; 墨索里尼. 法西斯黨領袖 ; 天皇. 軍國主義者領袖 ; 德國. 納粹主義 ; 意大利. 法西斯主義.

這兩本書分別來自世界知識出版社 和社會科學文獻出版社所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 陳翠蓮所指導 彭琳淞的 日治時期台灣人兵役制度與戰爭動員 (2020),提出軍國主義法西斯主義關鍵因素是什麼,來自於日治、兵役、軍事動員、台灣人日本兵、戰爭。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 李君山所指導 陳弘逸的 中國對日本「1935、1936年危機論」的報導與反應 (2018),提出因為有 1935、1936年危機論、第二次世界大戰、中日戰爭、抗戰宣傳、大戰預言的重點而找出了 軍國主義法西斯主義的解答。

最後網站军国主义(思想和政治制度) - 搜狗百科則補充:军国主义(Militarism),即指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,将国家完全置于军事控制之下,使政治、经济、文教等各个方面均服务于扩军备战及对外 ...

日本近現代思想史

為了解決軍國主義法西斯主義 的問題,作者劉岳兵 這樣論述:

日本近現代歷史中,明治維新、大正維新、昭和維新的呼聲不絕于耳,其社會、政治一直處于不斷變化之中。這種復雜的社會變革表現在思想領域,主要是圍繞著如何處理好傳統與現代、日本與世界、個人與社會的關系問題而展開的。日本固有的傳統思想與信仰以及被日本化了的儒學、佛教與大量涌入的近現代西方各種思想之間的沖突與融合;日本這個國家由東亞一隅的島國通過所謂“脫亞入歐”而膨脹為“大日本帝國”,再到力圖在國際社會中尋求一“普通國家”的歷程中所表現出來的“國體” 意識與國家戰略以及在上述歷史狀況下,“日本人”作為“臣民”、 “國民”,或作為生命的個體應該如何生存、如何處理好個人與社會的關系

;這三個方面的問題是本書著力疏理日本近現代思想史的主要線索。 劉岳兵,1968年生于湖南省衡南縣,2001年畢業于中國社會科學院研究生院,獲哲學博士學位。現為南開大學日本研究院副教授,兼任中華日本哲學會理事、中國日本史學會理事。曾留學于日本立教大學、東京大學。2005年至2007年任日本學術振興會外國人特別研究員、大東文化大學文學部客座研究員。主要著作有《真情與真理之間——二十世紀中國藝術文化史論略》(當代中國出版社,2002年)、《日本近代儒學研究》(商務印書館,2003年)、《中日近現代思想與儒學》(北京三聯書店,2007年),主編《明治儒學與近代日本》(上海古籍出版社,200

5年),譯著《近代中國的知識分子與文明》(江蘇人民出版社,2006年)、《日本的思想》(合譯,北京三聯書店,2009年)等。

日治時期台灣人兵役制度與戰爭動員

為了解決軍國主義法西斯主義 的問題,作者彭琳淞 這樣論述:

摘要「十五年戰爭」(1931-1945),是日本明治維新以來對外軍事擴張的極致,台灣人亦捲入其中,人員之多,傷亡之大,前所未有。走上戰場的這些台灣人又被稱為「台灣人日本兵」。做為一個殖民地人民,台灣人究竟如何捲入這場戰爭?台灣人日本兵又是如何經歷戰火下的生與死?本論文試圖從「兵役制度」與「戰爭動員」兩大主題,來掌握台灣人日本兵是如何捲入「十五年戰爭」。在既有研究基礎上,做為2021年完成的論文,本論文致力於解析「兵役」制度下的統治者思維,及其如何隨著外在環境因素,也就是戰爭的推展而有所調整,進而解釋日治台灣人治兵役制度的展開;同時,本文論也致力於解析,戰爭動員表象下交織綿密的動員系統及其運作

機制,進而掌握這大規模軍事動員的發展。「民度論」的提出,「多重交織複式動員機制」的解析,正是本文在既有研究基礎上,擺脫「浮面」討論,將既有研究所做的分析重整成一個較大且完整的論述架構,並指出過去研究未被論及的面向。其次,兵役制度與戰爭動員的實際運作,就是走上征途的實際境遇。因此,本論文接著也運用大量台灣人日本兵的口述與傳記資料,結合史料,充分掌握不同類型台灣人日本兵從踏上征途至復員返鄉的真實又差異的際遇。由於這場戰爭,尤其是太平洋戰爭爆發後,戰場延伸甚廣,因而出現了不同的征途經驗或戰火考驗。「時間」與「空間」的指出,正是本文在觀察實際戰爭動員與戰爭發展而提出的討論視角;不只在「走上征途」,而且

在「復員返鄉」上,「時間」與「空間」視角都可解釋台灣人日本兵不同戰場處境與生命際遇。一位行動者,其行動意義必須放置於時空脈絡下來掌握;同時,行動者一方面會被動受到外在環境的制約,行動者另一方面也存在主觀詮釋與行動自主的可能性;歷史的發展便是在行動者與外在環境的互動過程中前進。正因如此,本論文在進入相關討論前,都先致力於將歷史脈絡,尤其是國際情勢發展,做適度的釐清,以利後續論述的深化。

附庸國︰美國懷抱中的日本

為了解決軍國主義法西斯主義 的問題,作者GavanMcCormack 這樣論述:

日本是世界第二大經濟體,GDP比英國和法國的總和還多,幾乎是中國的兩倍。對美國而言,日本是追隨最久、出手最大方、最忠心不二的盟國,總是將與華盛頓的關系置于最優先考慮的地位。 本書向我們展現了當前日本的轉變.即日本要成為“遠東的大不列顛”,處處滿足華盛頓的要求。通過對戰後日美關系的條分縷析,作者認為,美國所施加的壓力已經使日本逐漸按新自由主義的原則行事。美國政府要日本完全屈從美國,這是符合美國的而不是日本的國家利益的議事日程。 作者的結論是,日本必須進行全面的制度改革,日本與美國的安全和防衛關系必須徹底改弦更張,停止追求自己的核武器的可怕念頭。

該書作者自稱是對2000年度普利策獎得主之一約翰?道爾(John Dower)1999年的著作《擁抱戰敗》(Embracing Defeat)一書的回應。說是回應,其實是與道爾大唱反調。 道爾認為,即使是在美國對日本的佔領時期,日本實際上在積極主動地制訂自己的議事日程,佔領期間的主角應是日本而非美國;麥考馬克則認為,戰後六十多年來,美國仍對日本施加重要的甚至是決定性的影響,美國的懷抱越來越讓人感到沉悶窒息,而日本則心甘情願地投入到美國的懷抱之中,甘心當美國的“屬國”。 加文‧麥考馬克(Gavan McCormack),澳大利亞國立大學亞太研究中心教授。近

著有《虛幻的樂園》(The Emptiness of Japanese Affluence)、《日本的憲法之爭》(Japan﹀s Contested Constitution)、《目標︰朝鮮——把朝鮮推向核災難的邊緣》(Target North Korea︰Pushing North Korea to the Brink of Nuclear Catastrophe)等。他還是網絡雜志《日本熱點》(Japan Focus)的創辦者之一。

中國對日本「1935、1936年危機論」的報導與反應

為了解決軍國主義法西斯主義 的問題,作者陳弘逸 這樣論述:

1935、1936年危機論的核心為軍備議題與殖民地糾紛,源自第二次世界大戰的預言,而大戰預言,則須追溯自第一次世界大戰後,英、美、日於遠東的紛爭,此情勢的發展,使第二次世界大戰即將爆發的傳聞開始被報刊廣泛討論。隨著穩定世界和平的體系建立,暫緩了世界對戰爭的恐懼。然而,列強之間矛盾的累積,從1918年到1930年代演變成難分難解的局面,再加上經濟恐慌爆發,日本侵華行動升級,衍生出一系列的國際問題,讓當時的輿論趨勢偏向列強勢必在1935、1936年間爆發戰爭,使大眾再度興起對大戰預言的談論,與此同時,危機論也成為大戰預言中最有力的論據。 除此之外,危機論也是1930年代日本陸海軍競合關係之

下,用以反抗政黨政治所形成的輿論,同時也是中國報刊作為觀察日本政情以及探討藉由大戰解決中國問題的開端,儘管到了1937年所謂的1935、1936年危機論正式失效,但世人對於世界大戰的恐懼並未因此減少,反而更強化大戰爆發的必然性,此時報刊隨著輿論的發展,也開始談論「持久戰」與「苦撐待變」的戰略構想。 然而,1935、1936年危機論為目前學界鮮少被提及的議題,但該危機論卻在1930年代被報刊廣泛宣傳,並且在大戰預言流傳期間,使危機論從不具權威且發散的傳聞,透過不同事件與各時期的局勢變化,不斷結合時事,累積、重整、重述,最終演變成具體的理論,因此,本文主旨為探討1935、1936年危機論的發展過

程,以及危機論宣傳期間中國報刊輿論的轉變,主要藉由報紙、雜誌、時人著作與日記,來釐清何謂1935、1936年危機論,以及危機論與第二次世界大戰預言的關聯性。

軍國主義法西斯主義的網路口碑排行榜

-

#1.法西斯到底是個什麼鬼?法西斯、納粹、軍國主義三者又有什麼 ...

我們常常聽到法西斯主義、反法西斯鬥爭,那麼法西斯到底是個什麼鬼?德國納粹、日本軍國主義為什麼又被稱為法西斯呢? 於 kknews.cc -

#2.法西斯從日本轉世到中國 - Yahoo奇摩新聞

血債累累、正在犯罪的中國政權,有何資格批日本軍國主義? 中華民族(如果真有這樣一個“民族”的話)從來不是熱愛和平的民族,隋唐征伐高麗、王陽明屠殺 ... 於 tw.yahoo.com -

#3.極權主義領袖及所屬國家Flashcards - Quizlet

Match ; 希特拉. 納粹黨領袖 ; 墨索里尼. 法西斯黨領袖 ; 天皇. 軍國主義者領袖 ; 德國. 納粹主義 ; 意大利. 法西斯主義. 於 quizlet.com -

#4.军国主义(思想和政治制度) - 搜狗百科

军国主义(Militarism),即指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,将国家完全置于军事控制之下,使政治、经济、文教等各个方面均服务于扩军备战及对外 ... 於 baike.sogou.com -

#5.意識形態列表| 新秩序:欧洲末日Wiki | Fandom

右翼意識形態組:專制主義 (Despotism)、法西斯主義 (Fascism)、民族社會主義 ... 雅利安、極端軍國主義、原教旨主義、聖戰主義、反動民族主義、秘傳專制主義. 於 the-new-order-last-days-of-europe.fandom.com -

#6.斷代與斷裂 日本近代中國認識的基礎脈絡

百花齊放的辯論使思想界光芒迸射,這種百家爭鳴的現. 象一直持續到1920 年代所謂的大正民主時期。但軍國主義在昭和時期逐步宰制了輿論. 空間,法西斯主義應運而生,最後 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#7.程映虹:日本法西斯主义是怎样炼成的? - 新世纪NewCenturyNet

【摘要:正是建立在这样一种"臣民"身份认同上的"皇民"意识,使得八千万日本人完全丧失了独立思考,对国家政治毫无批判意识,沦为军国主义的炮灰。 於 2newcenturynet.blogspot.com -

#8.歐洲舊「法西斯主義」:政治福音與集體癡狂

以一九二O年到一九四五年義大利和德國信仰法西斯主義的政治社會與 ... (authoritarianism) 、精英主義(elitism) 、軍國主義(militarism) 及帝國主義. 於 scups.ppo.scu.edu.tw -

#9.鄧聿文專欄:華郵稱中國是法西斯國家,它是嗎 - 上報Up Media

韋氏詞典稱法西斯主義為「一種政治哲學、運動、或政權,將國家和種族的地 ... 德國視猶太民族為劣等民族,軍國主義的日本將中國人稱為「東亞病夫」。 於 www.upmedia.mg -

#10.林敏潔:重拾日本反戰記憶傳播時代和平之聲

1931年九一八事變拉開了日本對華武裝侵略的序幕,其后,日本軍事擴張頻頻得手,這給日本社會各界帶來極大刺激。在軍國主義、法西斯主義的裹挾下,許多原本 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#11.日本軍國主義的社會經濟基礎--湯重南ZT - 鐵血帝國- udn城市

正是在這種背景之下,日本法西斯統治得以建立和加強,軍部敢于飛揚跋扈,並且挑起了全面侵華戰爭。日本軍國主義于1937年制造“七七”事變,發動全面侵華戰爭 ... 於 city.udn.com -

#12.啟蒙運動時代(廿八) 帝國主義(Imperialism) - David Wang

帝國主義可能衍生殖民主義、軍國主義、法西斯主義。帝國主義一般是視為負面的,因為在被佔領的國家中,大多數人受到剝削,只有極少數的人從中得利。 於 davidwang-12546.medium.com -

#13.本就奇怪的美以关系变得更加奇怪- 全球新闻流 - 六度世界

否则,在这种支持助长其军国主义和殖民主义倾向并助长其好战情绪的时候,美国为何尽管以色列顽固不化还要奖励以色列呢?我想到了几种解释。 首先是美国 ... 於 6do.world -

#14.毕汝谐: 警惕中国走德日军国主义道路! - 议报

毕汝谐: 警惕中国走德日军国主义道路! 原文发表于2012年,作者有感于中国民族主义的兴起,语言中国将走向法西斯主义。如今, ... 於 yibaochina.com -

#15.昭和史第一部1926-1945(上) - 玉山社

大正民主主義雖然出現了政黨政治,但因政黨的腐敗導致左右陣營的攻擊,政黨政治曇花一現,即走入軍國法西斯主義,走向十五年戰爭。 日本走向軍國法西斯主義,在憲政上有其 ... 於 www.tipi.com.tw -

#16.日本右翼思想源流:尊王攘夷、天皇主權、排西蔑中、愛鄉主義

保守、傳統的立場;在日本,則常指軍國主義、國家主義、法西斯. 主義。本文討論的對象,專指政治上和對外關係上的日本右翼思想,. 而盡量避免涉及經濟意識型態上的左右分別 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#17.日本法西斯主義- 維基百科,自由的百科全書

使用「天皇製法西斯主義」或「日本法西斯主義」主要是在第二次世界大戰結束後。日本法西斯聯盟是一個小規模的政黨。新體制運動受到歐洲法西斯運動的影響,發展成了「大政翼 ... 於 zh.wikipedia.org -

#18.政大機構典藏

超國家主義 法西斯主義 軍國主義 近代化. 日期: 2012. 上传时间: 2014-02-10 14:58:10 (UTC+8). 摘要: 丸山真男的日本政治思想史研究,在日本享有崇高的地位,儘管後世 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#19.日本的右翼軍國主義思維基礎從何而來? 兼評林房雄《大東亞 ...

首先是假日午後的上野街頭,一輛插滿各式右派軍國主義標語的宣傳車就直接 ... 可以跳脫美國「民主戰勝法西斯」、蘇聯「英美帝國主義與日德帝國主義的 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#20.日本法西斯年代的經濟體系,是1990年代經濟停滯的原兇嗎?

戰前軍國主義、戰後民主主義。戰前將美國視為鬼畜,戰後視之為盟友;戰前社會封建保守,戰後憲法保障個人自由等等。這些對比一定程度上反應了各領域在 ... 於 storystudio.tw -

#21.外交部:法西斯主义和军国主义思想须根除

据新华社北京4月18日电 针对日本政府近期有关表态,外交部发言人陆慷18日表示,法西斯主义和军国主义思想是引发二战的祸根,必须得到彻底清算和根除。 於 www.fjrd.gov.cn -

#22.外交部:法西斯主义和军国主义思想必须彻底根除 - 湖南红网

针对日本政府近期有关表态,外交部发言人陆慷18日表示,法西斯主义和军国主义思想是引发二战的祸根,必须得到彻底清算和根除。“我们敦促日方深刻反省 ... 於 news.rednet.cn -

#23.軍國主義 - Wikiwand

軍國主義 (英語:Militarism),是軍隊在政治、經濟、教育、文化等各領域都具備 ... 的兩個類似的軍國主義國家納粹德國和法西斯義大利結成同盟,並自中國進軍東南亞。 於 www.wikiwand.com -

#24.论苏中在二战战胜法西斯主义和日本军国主义中的作用

2015年是世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年。在这场战争中,欧洲的苏德战场以及亚洲的中国战场无疑承担了对抗德国法西斯主义和日本军国主义侵略的主要任务 ... 於 www.semanticscholar.org -

#25.軍國主義和法西斯主義:日本近代史上抹不去的丑惡傷疤

新華網北京8月26日電軍國主義,是一種崇尚武力和軍事擴張,把發動戰爭、對外侵略作為立國之本,將國家完全置於軍事控制之下,使政治、經濟、文化、 ... 於 theory.people.com.cn -

#26.殘忍的愛

但曾幾何時,台獨人士需要借重一本以日本軍國主義法西斯思想所論述描繪的《台灣論》漫畫,然後以幾乎毫無足夠知識背景所支撐出的台灣史觀,建立台獨運動的理論? 於 webmail.life.nthu.edu.tw -

#27.日本暴力政治: 流氓、極道、國家主義者, 影響近代日本百年發展 ...

與我們關心的點更直接相關的是,日本與義大利都遭遇過法西斯主義,見證黑社會嚴重 ... 這種系統性的暴力,最後與日本的民主政治達成妥協,導致一九三○年代軍國主義的 ... 於 www.eslite.com -

#28.军国主义和法西斯主义:日本近代史上抹不去的丑恶伤疤

法西斯 主义是集独裁主义、极端民族主义、沙文主义等为一体的极权主义,是军国主义的极端表现。军国主义和法西斯主义是近代日本发动侵略战争的罪恶之 ... 於 www.voc.com.cn -

#29.人口萎縮、軍國法西斯恐釀大禍學者:習近平「中國夢」已成 ...

夏明說:「日本跟德國跟俄國,它們都走的是富國強兵夢,都付出一個代價,都是全部進入軍國主義,全部都被摧毀,再重來。那麼中國呢,它現在又進入到這種 ... 於 www.storm.mg -

#30.陸外交部:反對開歷史倒車的錯誤行徑日方應反省日本軍國主義 ...

日本軍國主義發動的那場侵略戰爭,給地區國家特別是亞洲受害國人民造成 ... 日方應端正態度,深刻反省日本軍國主義的法西斯暴行和反人類罪行,以實際 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.法西斯並未離我們遠去

日本之所以走上軍國主義道路,不是因為日本人特別「壞」或天然具有某種侵略性,而是它的自由民主憲政制度受到徹底顛覆。如果国家制度出了根本問題,誰都 ... 於 cn.wsj.com -

#32.台灣中評網:外交部:法西斯主義和軍國主義思想須根除

法西斯主義 和軍國主義思想是引發二戰的禍根,必須得到徹底清算和根除。在這一涉及大是大非的歷史問題上,容不得半點曖昧和模糊。 (來源:人民網) ... 於 49.213.3.36 -

#33.反對軍國主義與法西斯主義(@kaonenniang_) / Twitter

Opens profile photo. Follow. Click to Follow kaonenniang_. 反對軍國主義與法西斯主義. @kaonenniang_. Amsterdam, The Netherlands Joined February 2022. 於 twitter.com -

#34.法西斯主義-知識百科-三民輔考

法西斯主義法西斯主義 並無完整或特別的立論,其主要內容不外乎極端地行使極權政府、ㄧ黨獨裁、強烈的民族主義、種族優越、軍國主義和帝國主義。 於 www.3people.com.tw -

#35.王佔陽:日本已不可能重走軍國主義老路【2】

日本過去走上軍國主義道路,不僅有其社會思想基礎,而且還有其政治制度和政治文化基礎。 二戰前,不僅德、意、日三國國內有法西斯主義思潮,而且美、 ... 於 opinion.haiwainet.cn -

#36.日本不要在美化軍國主義道路上越走越遠 - 新華網

今年8月15日是日本宣布無條件投降77周年。77年前,人類進步力量戰勝了日本軍國主義和法西斯主義,可在今天的日本,日軍侵略亞洲的歷史不斷被翻案, ... 於 big5.news.cn -

#37.警惕民族主義成為主導意識形態

變發展會導致擴張,產生殖民主義和. 帝國主義;封閉的民族主義的極端演. 繹則導致種族仇殺、種族清洗,產生. 法西斯主義與納粹主義。在亞洲,日. 本軍國主義給中國人民 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#38.軍國主義 - 求真百科

日本國內曾有三次民主運動高潮,即自由民權運動、大正民主運動和護憲三派鬥爭、反法西斯鬥爭,但均遭失敗;日本對外侵略時,屢屢冒險卻均較輕易得手,更刺激其向軍國主義 ... 於 factpedia.org -

#39.【未普評論】中國的軍國主義傾向令人擔憂---兼談大閱兵

原來大閱兵是一場效忠秀,跟抗戰勝利和反法西斯沒什麼關系。現在這條消息已經從《人民日報》網站上刪除了,想必官方已經明白,王健此言是在幫倒忙。但閱兵 ... 於 www.rfa.org -

#40.納粹,法西斯和軍國主義怎麼區分,三者到底有何區別?

我們經常可以在很多反應第二次世界大戰的電影中聽到,法西斯主義,反法西斯鬥爭,還有什麼納粹,軍國主義,那麼它們之間到底有什麼聯繫? 於 ppfocus.com -

#41.反對日本軍國主義復辟!維護亞洲和平! 日本反省侵略戰爭 ...

... 這個偉大的日子象徵著中國人民與全世界人民一同取得了反法西斯、二次世界 ... 日本安倍政府一系列嚴重破壞地區和平的暴舉妄言,是軍國主義復辟的 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#42.Top 100件法西斯主義- 2023年6月更新- Taobao

當然來淘寶海外,淘寶當前有419件法西斯主義相關的商品在售。 ... 的思想與行動丸山學派商務印書館分析日本現實政治戰後日本政治學日本法西斯主義軍國主義戰爭責任問題. 於 world.taobao.com -

#43.为何当年日本走上了军国主义道路?权力太集中、民间太狂热

这预示着国家的未来很危险,因为狭隘的民族主义、狂热的爱国主义和军国主义一旦叠加在一起,最后往往走向法西斯主义。 到明治天皇去世,随着明治元老这 ... 於 redian.news -

#44.日本帝國主義 - 政治罗盘球wiki

昭和天皇统治的前20年以极端民族主义和一系列扩张主义战争为特征。它是日本民族主义、军国主义、法西斯主义(尽管有些人对此有争议)和社团主义等思想的混合体,由 ... 於 zhpolcompball.miraheze.org -

#45.徐賁:戰勝法西斯是怎樣的歷史進步? - 端傳媒

法西斯主義 是一種國家民族主義的政治運動,有不同的形態和表現。它在第二次世界大戰前和期間曾蔓延整個歐洲及世界,納粹德國、法西斯意大利和軍國主義日本 ... 於 theinitium.com -

#46.是否就不會有日本軍國主義的出現? - 關鍵評論網

一般認為,日本軍國主義興起於20世紀30年代,即同西方的法西斯主義前後出現並相互結合在一起,實行對外侵略擴張,挑起第二次世界大戰,給世界帶來了巨大 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.日本军国主义- 抖音百科

世界法西斯主义的三大形态. 日本军国主义. 日本帝国主义从1868年明治维新以后形成并发展,其思想渊源为古代、中世纪的日本武士道精神。而在军国主义意识支配下的 ... 於 www.baike.com -

#48.毕汝谐: 警惕中国走德日军国主义道路! - 沙田油条(@styt)

站队不出错,高官地位差不多是永续,不用每几年选举一次。 原文发表于2012年,作者有感于中国民族主义的兴起,语言中国将走向法西斯主义。如今,在习近平 ... 於 matters.town -

#49.军国主义:日本抹不去的丑恶伤疤

近些年,日本军国主义、法西斯主义始终阴魂不散,仍在兴风作浪。 军国主义,是一种崇尚武力和军事扩张,把发动战争、对外侵略作为立国之本,将国家 ... 於 www.jfdaily.com -

#50.日本是军国主义不是法西斯主义 - 凤凰网

日本军国主义传统历史悠久,近现代以来更侵略成性,虽也以爱国主义、民族主义煽情,却没有群众性社会主义运动,内容和形式都与德意不同,没有法西斯 ... 於 news.ifeng.com -

#51.下列有關法西斯主義(Fascism)的敘述,何者是錯誤的? (A)是 ...

下列有關法西斯主義(Fascism)的敘述,何者是錯誤的? (A)是一種極端的民族主義(Nationalism) (B)內含有軍國主義與社會主義的成分 (C)義大利的墨索里尼(B. Mussolini)是 ... 於 yamol.tw -

#52.二战是军国主义和法西斯主义的问题2011-08-11 - YouTube

锵锵三人行文道:二战是军国主义和 法西斯 主义的问题2011-08-11. 再难看到的经典老节目回顾. 再难看到的经典老节目回顾. 155K subscribers. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#53.[中国青年网] 陈雨露:日本军国主义与法西斯主义本质完全相同

“现在中央对于世界反法西斯主义的意识形态(工作)是非常重要的外交方面的创举,具有远见卓识。怎样通过立法的形式在世界范围内能够巩固下来,并且使我们 ... 於 nads.ruc.edu.cn -

#54.关于第二次世界大战胜利75周年的声明

遭纳粹主义、法西斯主义、军国主义奴役残害而蒙受巨大牺牲和. 损失的民族和国家深表谢意,向他们的功勋真诚致敬。 这场战争是一个巨大悲剧, ... 於 chn.sco-russia2020.ru -

#55.军国主义纳粹主义法西斯主义的相同点。。。 - 百度知道

法西斯 政权:一种以一人独裁下的中央集权为特征的统治方式,对社会经济实行严格控制,通过恐怖活动和新闻书刊的检查强力镇压反对党,典型的是好战的大国民族主义和种族 ... 於 zhidao.baidu.com -

#56.日本不满了! 日本提出强烈抗议! - 网易新闻

正是日本在二战中奉行军国主义的侵略政策,给世界人民带来深重灾难。以俄、中、美等世界反法西斯同盟的英勇斗下,最终战胜了德、日、意法西斯同盟,给 ... 於 c.m.163.com -

#57.法西斯主义为何阴魂不散 - 中国青年报

与此同时,河北人民出版社还出版了中国社科院日本研究所研究员蒋立峰和世界历史研究所汤重南主编的《日本军国主义论》,该书通过地理环境对日本民族 ... 於 zqb.cyol.com -

#58.法西斯主義 - 中文百科全書

法西斯主義 (英語:Fascism;俄語:фашизм;義大利語:Fascismo;德語:Faschismus)是一種結合了社團主義、工團主義、獨裁主義、極端民族主義、中央集權形式的軍國主義、 ... 於 www.newton.com.tw -

#59.世界史四

意識形態上法西斯有著「國家主義(民族主義)」、「軍國主義」的特質,同時也反共產主義、反自由主義,又或者說,反對一切反對其自身的人事物,因此各國的法西斯內涵不盡相同 ... 於 web.thu.edu.tw -

#60.世界反法西斯戰爭的文化意義與中華文化的時代價值

明治維新以後,隨着日本逐. 漸走上軍國主義道路,特別是19 世紀末期日本憲法. 確立神道教的法律地位以後,武士道精神逐漸被統治. 者蛻變為控制國民思想的工具,成為對外 ... 於 www.mpu.edu.mo -

#61.軍國主義 - 中文百科知識

所謂軍國主義,是指崇尚武力和軍事擴張,將窮兵黷武和侵略擴張作為立國之本,把國家完全置於軍事控制之下 ... 法西斯主義就是在這些國家全面危機時期軍國主義的極端表現。 於 www.easyatm.com.tw -

#62.本就奇怪的美以关系变得更加奇怪| 政治 - 半岛电视台

否则,在这种支持助长其军国主义和殖民主义倾向并助长其好战情绪的时候, ... 强化了以色列的立场,使其社会变得激进,并推动其政体走向法西斯主义。 於 chinese.aljazeera.net -

#63.日本侵略- #日本侵華- #法西斯- #軍國主義- #中國抗戰 - TikTok

3K 個讚,349 則評論。來自零元購新疆棉花豬肉西瓜炸鷄華夷之辨五胡亂華 (@pigbloodcurd) 的TikTok 影片:「#日本侵略#日本侵華#法西斯#軍國主義# ... 於 www.tiktok.com -

#64.日本没有从内心清除军国主义动力 - 新浪新闻

所以,尽管德意志民族的种族优越感和传统政治中的专制主义成分滋生了法西斯主义,但是更为源远流长的是和欧洲文明相一致的自由、理性、科学精神。这是否定 ... 於 news.sina.com.cn -

#65.第二十章社会变化齿轮中的历史

法西斯 主义为政治权力斗争时,完全随意漠视或利用当地问题,其社会性目标超越政治和经济框架,在退行性过程中置入政治宗教,在崛起中它的乐队只排斥极少数情绪;但一旦胜利 ... 於 www.marxists.org -

#66.[請益] 納粹、法西斯、軍國主義- 看板Warfare - 批踢踢實業坊

這不是作業文-- 這其實已經偏向政治學,維基和知識+上的感覺都是文章一大抄,而且三個都混在一起。 前幾年的國考政治學考過,何謂法西斯主義。 於 www.ptt.cc -

#67.法西斯到底是個什麼鬼?法西斯、納粹、軍國主義三 ... - 頭條新聞

公元前510年,羅馬人趕跑了前國王暴君,結束了羅馬王政時代,建立了羅馬共和國。 法西斯到底是個什麼鬼?法西斯、納粹、軍國主義三者又有. 羅馬共和國採取 ... 於 www.ponews.net -

#68.认清日本“大亚细亚主义”的军国主义实质

日本军国主义势力打着“兴亚”“解放亚洲”“保全支那”的幌子炮制“大亚细亚 ... 日本法西斯主义理论的鼻祖北一辉,也是“大亚细亚主义”的重要鼓吹者。 於 views.ce.cn -

#69.日本不要在美化军国主义道路上越走越远

今年8月15日是日本宣布无条件投降77周年。77年前,人类进步力量战胜了日本军国主义和法西斯主义,可在今天的日本,日军侵略亚洲的历史不断被翻案, ... 於 www.mod.gov.cn -

#70.【書摘】《尼采到底有多後現代?》 - 思想坦克

尼采和法西斯主義之間的關聯,無論何時都是一個糾纏不清的問題。難以釐清之處並非由於尼采本人的立場模糊搖擺,恰恰相反,尼采不只一次反對軍國主義、反對 ... 於 voicettank.org -

#71.什么是军国主义?军国主义的主要特点是什么?|战争|日本 - 网易

所谓军国主义,是指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本, ... 法西斯主义就是在这些国家全面危机时期军国主义的极端表现。 於 www.163.com -

#72.德國如何反思戰爭紀念館與五味雜陳歷史記憶- BBC 英伦网

奉行軍國主義的普魯士在柏林市中心著名的林登大道(Unter den Linden) ... 憑一己之力打敗了法西斯主義,把新崗哨稱為「法西斯主義受害者」紀念館。 於 www.bbc.com -

#73.亞洲的超克? - 戰後日本近代性思想中的時間與空間問題

有右派回歸原理性的近代精神追求;前者突破軍國主義的亞洲空間,把 ... 彈,法西斯主義的勃興成功地壓抑了更早傳入日本的馬克思主義,在「近. 代的超克」座談會裡, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#74.明治維新與軍國主義起源- 亞洲週刊

這個連綿的歷史建構過程,並非少壯派軍人或個別法西斯主義者一己之力所能編造的故事。江戶的陽明學者、幕末志士以及明治維新後的名臣元老、朝野人物都參與到這個「楠氏 ... 於 www.yzzk.com -

#75.俄專家:應借鑒各國打擊法西斯主義和軍國主義的積極經驗

俄羅斯國家研究型高等經濟大學資深教師、外交官弗拉基米爾·扎哈羅夫認為,應借鑒所有國家在打擊法西斯主義和軍國主義的方面的積極經驗,以正確反映和 ... 於 big5.sputniknews.cn -

#76.在二戰期間日本,義大利,德國等政府為什麼稱法西斯主義國家?

20世紀30年代受世界危機以及當時政治環境的影響,在東西方同時興起了法西斯思想,並逐漸形成德國納粹主義、義大利法西斯主義、日本軍國主義世界三大法西斯主義形態。當時 ... 於 www.getit01.com -

#77.关于日本军国主义的理论界定-918爱国网

军国主义与资本主义、帝国主义或法西斯主义有何区别与联系,与军事大国是什么关系?等等,对这些问题的认识与回答都关系到能否从理论上准确把握军国主义这个历史事物。 於 www.china918.org -

#78.【尚書房】程映虹:日本法西斯主義是怎樣煉成的? - 民初思韻

日本法西斯主義用“文明”話語把世界一分為二,“西方文明”本質上是邪惡的,“東方 ... 頒布的愛國主義教育大綱《臣民之道》,它堪稱了解日本軍國主義意識形態的簡明讀本。 於 www.rocidea.com -

#79.日本为何在崛起后走向军国主义道路

地走上了企图单纯依靠暴力征服世界的法西斯主义道路。 日本在崛起. 后走向军国主义道路, 是其本身在政治、 社会结构方面存在严重缺陷. 这一客观现实在特定历史条件下 ... 於 www.raduga.com.cn -

#80.法西斯主義 - 華人百科

法西斯主義 (英語:Fascism;義大利語:Fascismo;德語:Faschismus)是一種結合了社團主義、工團主義、獨裁主義、極端民族主義、中央集權形式的軍國. 於 www.itsfun.com.tw -

#81.军国主义与法西斯主义-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的军国主义与法西斯主义相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看军国主义与法西斯主义 ... 於 m.ixigua.com -

#82.军国主义和法西斯主义:日本近代史上抹不去的丑恶伤疤-新华网

新华网北京8月26日电军国主义,是一种崇尚武力和军事扩张,把发动战争、对外侵略作为立国之本,将国家完全置于军事控制之下,使政治、经济、文化、 ... 於 news.xinhuanet.com -

#83.開創國家新時代的兩大政治人物 墨索里尼與希特勒

為何產生如此的軍國主義?墨索里尼和希特勒兩者之間的差別在哪?他們所握著的理. 念與開啟這一切的目的,又是為了什麼?法西斯與納粹除了名稱的不同、地點的不同,. 於 lib.smgsh.tc.edu.tw -

#84.【新聞通識】法西斯主義乃極端國家主義- 港人花生

可以說,第二次世界大戰的本質就是法西斯戰爭,二次大戰期間,德國、意大利和日本三者結盟,無論是德國的納粹主義抑或日本的軍國主義均是法西斯侵略主義的 ... 於 www.speakout.hk -

#85.關於法西斯主義與納粹主義 - Curious Hunter

當民主的政府無法解決經濟大恐慌的困境,人民便開始漸漸走向獨裁主義與軍國主義,期盼興起的主義思想能夠更有效率的解決問題,恢復本有的生活品質, ... 於 curioushunter.blogspot.com -

#86.谢小用大使出席“国际共产主义运动在团结进步力量反对新 ...

希望国际社会团结一致,共同抗击法西斯主义,维护世界和平。 谢大使在致辞中表示,今年是世界反法西斯战争胜利78周年。回顾历史,法西斯主义和军国主义 ... 於 by.china-embassy.gov.cn -

#87.与日本军国主义抗争 - 创价大学北京办事处

1939年,牧口举办了创价教育学会第一届总会。同年,第二次世界大战爆发,日本军在中国及朝鲜暴虐无道。目睹如此时代潮流,牧口深感忧虑,决定采取与军部法西斯主义全面反抗 ... 於 soka.ac.cn -

#88.军国主义传统与日本法西斯主义 - 时代人物智库

军国主义传统与日本法西斯主义王祖奇【作者简介】王祖奇,盐城师范学院历史学系,江苏盐城224002. 论点摘编. 日本法西斯主义的发展在形式上与日本军国主义传统有着密切 ... 於 www.ems86.com -

#89.法西斯主義- 政體和政策- 文明百科- 文明帝國VI - Civilopedia

有著軍國主義、民族主義、現代主義、壓制異議和反共產主義等特質,法西斯主義政府往往是極權主義的體現,國家會想盡辦法透過宣傳或直接壓制來管控其公民的心智。 於 www.civilopedia.net -

#90.法西斯政權的興起 - Coggle

(法西斯主義通常結合社團主義、工團主義、國家主義、泛民族主義、中央集權形式嘅社會主義、軍國主義、反無政府主義、反資本主義、反共產主義、極權主義或威權主義、反 ... 於 coggle.it -

#91.法西斯主義- 翰林雲端學院

法西斯主義 ( Fascism ),鼓吹「信仰、服從、戰鬥」的精神,認為國家高於一切,絕對服從領袖,一黨專政;強調戰爭,主張軍國主義。於二戰期間蔓延整個歐洲,乃至世界。 於 www.ehanlin.com.tw -

#92.日本为什么会走向军国主义道路 - BiliBili

日本近代的迅速崛起是因为推行了坚定的军国主义的对外扩张政策。 ... 那么日本是怎么一步一步走向军国主义道路的呢? ... 法西斯主义的诞生. 於 www.bilibili.com -

#93.纳粹、法西斯、军国主义三者有什么区别和共同点? - 知乎

三者的共同之处:极权专制,强权暴力,压制民众的自由,清洗不服从于体制的反对者,民族和国家的秩序至上,以极左的手段实现极右的目的的意识形态。 於 www.zhihu.com -

#94.上海合作组织成员国元首理事会关于第二次世界大战胜利75周年 ...

我们呼吁国际社会以史为鉴,缅怀共同抗击纳粹主义、法西斯主义和军国主义的历史记忆,抵制企图从道德和法理角度歪曲二战成果、遗忘这一全人类惨痛教训的 ... 於 sapporo.china-consulate.gov.cn -

#95.(外事)外交部:法西斯主义和军国主义思想必须彻底根除 - 搜狐

法西斯 主义和军国主义思想是引发二战的祸根,必须得到彻底清算和根除。在这一涉及大是大非的历史问题上,容不得半点暧昧和模糊。 “我们敦促日方深刻反省和 ... 於 www.sohu.com -

#96.博客來-日本法西斯思想探源

因而,防止日本法西斯主義死灰復燃,鏟除其賴以滋生的思想土壤,以維護世界和平 ... 切實遵守中日聯合聲明和中日和平友好條約的原則和精神、承認日本軍國主義對華發動 ... 於 www.books.com.tw -

#97.为什么共产党没能赤化日本?印象中二战前日本也挺穷的 - 品葱

军国主义、法西斯主义把共产主义的生态位侵占了的结果。 2023-06-29 10 1. 於 pincong.rocks