關渡國小停車場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許斐莉,溫寶琴寫的 咱厝 徵人啟事 可以從中找到所需的評價。

另外網站關渡大橋、舢舨船也變身超有趣遊具,還有溜滑梯、攀爬架也說明:公園周邊都是小巷弄不方便停車,開車來的朋友可以把車子停放在市立關渡醫院的收費停車場,走過來1 分鐘。 公園周遭有很多小吃店家、路邊攤~遛小孩也不怕 ...

佛光大學 文化資產與創意學系 陳進傳所指導 劉家漪的 唭哩岸地方打石之研究 (2013),提出關渡國小停車場關鍵因素是什麼,來自於唭哩岸、石窟、採石、打石、牛車。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 魏主榮所指導 黃若慈的 校園空間特色營造硬體規劃之研究—以新竹縣竹東鎮大同國小為例 (2011),提出因為有 情境教育、地方文化、校園空間硬體營造、特色小學、校園空間活化的重點而找出了 關渡國小停車場的解答。

最後網站[車位]關渡平面車位- 591租屋網 - 591房屋交易網則補充:591為您提供:台北市北投區車位,近捷運、可短租,關渡平面車位. ... 地下平面車位,近華碩、和碩、Costco、慈濟、關渡國小2. ... 宏達關渡洗車場會員可享停車服務.

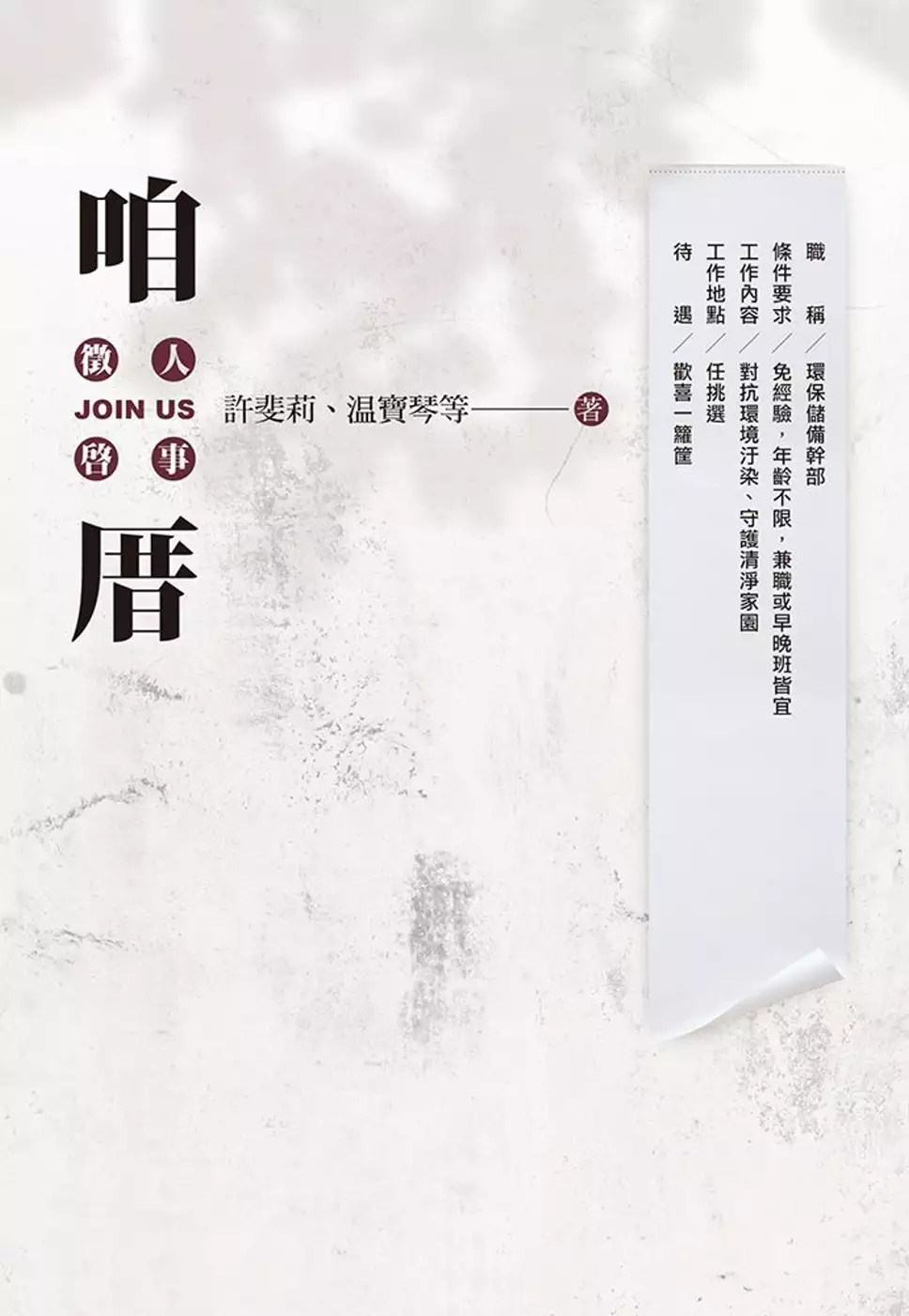

咱厝 徵人啟事

為了解決關渡國小停車場 的問題,作者許斐莉,溫寶琴 這樣論述:

職件要稱/環保儲備幹部 條件要求/免經驗,年齡不限,兼職或早晚班皆宜 工作內容/對抗環境汙染、守護清淨家園 工作地點/任挑選 待件要遇/歡喜一籮筐 關於本書 題材來自大愛電視臺新聞部為慈濟環保三十規畫的專題系列報導《咱厝環保站》,由各地人文真善志工協助採訪拍攝住家附近的好鄰居──慈濟環保站,並撰寫成文出版《咱厝 徵人啟事》,敬邀大家一起用愛守護咱厝,也守護大地之母。 推薦書評 環保站是一張藏寶圖,非得親自踏步進來,才知寶物何在。環保站也是一座藏經閣,收藏了滾滾塵世中那些不為人知的故事。有人在這裏療癒了心傷,有人在這裏養出肌耐力,有人看破富貴如浮

雲,更有人在遲暮之年照見了晚霞餘暉。──大愛電視臺新聞部經理陳竹琪

唭哩岸地方打石之研究

為了解決關渡國小停車場 的問題,作者劉家漪 這樣論述:

〈唭哩岸地方打石之研究〉一文,旨在記錄、保存瀕臨滅絕的唭哩岸地方打石的技藝及記憶。對此,研究者採田野調查及耆老訪談為主,文獻梳理為輔的方式進行蒐集及整理;並以圖文對照的模式說明。 研究內容包括唭哩岸地方的流變及打石形成的條件;探討唭哩岸石其特殊的成分及用途;紀錄打石者進行採石及打石之工具、工序、工法;克服地形地勢的搬運、運送方式;整理產品在多種行業中的用途及規格;同時為保存地方打石的記憶,對與地方相關的人、事、時、地、物,亦多有著墨。 研究者在研究中發現:以唭哩岸石為建材的建築群,常出現或倚山或傍水的形式。倚山的建物群,較常出現主體及附屬建物,均以唭哩岸石起造,推論應多為

利用活動式打石方式,就地取材就地興建;傍水的建物群,則僅其附屬建物以唭哩岸石起造,推論其唭哩岸石,採定點式打石,利用水、陸交通運送輾轉所得。另外,研究者從研究中發現,婦女亦有協助清理打石場、挑砂、綁石及打石等的參與。令人介意的是,打石耆老與文史工作者對事件,間或有不同的詮釋,讓研究者擔心,不同的敘述已讓唭哩岸地方打石記憶,產生分歧。最後,研究者在田調中,發現烏尖連山於大磺嘴至幽雅路間的生痕化石,也算是研究者的意外之喜。

校園空間特色營造硬體規劃之研究—以新竹縣竹東鎮大同國小為例

為了解決關渡國小停車場 的問題,作者黃若慈 這樣論述:

新竹縣竹東鎮歷史及經濟產業的活絡,帶動了人文藝術的發達,因此培育出蕭如松這位台灣美術史上第二期重要之水彩畫家〈新竹縣文化局〉。新竹縣政府有鑑於蕭如松老師一生在藝術及教育的成就與貢獻,因此將其故居規劃成了蕭如松藝術園區。而新竹縣竹東鎮大同國小為竹東鎮最鄰近蕭如松藝術園區之小學,有著藝術人文環境的加持。其校園內環境綠樹成蔭,景色怡人,並積極營造一個多元適性的學習環境,提供學生尊重自然、深耕在地的學習的機會。因此於第一期新竹縣政府文化局所委託的規劃工程案中,即是設定大同國小為規劃基地,以營造出竹東藝術及人文特色為目標,完成了三項相關工程案:一、中興河道解說系統的設置二、大同國小校門入口及圍牆改造

三、大同國小建築立面整修與地板鋪面改造。此三項規劃工程案中,皆以蕭如松藝術、竹東環境色彩及大同國小傳統音樂教學理念為核心。期望引導外地遊客深入探訪蕭如松藝術、落實蕭如松藝術予學童,做以一在地傳承、並改善校園視覺環境。然而,此三項規劃工程案皆屬於校園外部硬體之規劃,於校園內部廊道、樓梯、廁所等公共區域則尚未規劃,以至於校園空間環境缺乏整體特色,對於學童而言,無法於校園環境中處處可學習,使校園能成為培養創意的溫床。因此本研究之目的即針對此問題提出校園內部相關規劃建議。 本研究以實地訪查商業週刊所評選特色小學中,其中三所利用在地資源作為發展特色之國民小學做為案例分析對象,用以了解其所營造特色校

園手法。而後針對文獻探討中學者所提出之校園空間活化策略,檢視各校空間活化是否符合全方位發展,並用以大同國小營造內部硬體空間手法建議及營造後續空間活化評估。本研究的結果顯示,大同國小藝文特色發展領域建議以週遭環境資源─蕭如松環境色彩,以及故有音樂特色作為發展領域,並以全面性校園規劃方式,將校園公共空間提出分項改善建議。於改善手法中,屬大面積白牆部分,建議以彩繪作為主要營造手法;原始磁磚部分,則以馬賽克拼貼作為營造;若較為封閉之空間,則以實體模擬作為展示。整體空間活化評估,應著重軟硬體並重發展為目標,增加相關藝文美善學習網站及活動,並邀請社區居民的參與,加強學校與社區的互動,使能達到更全面性的活化

。

想知道關渡國小停車場更多一定要看下面主題

關渡國小停車場的網路口碑排行榜

-

#1.台北寶萊納餐廳

寶萊納關渡店※停車資訊-台北藝術大學(停車場) ... 公共運輸-捷運關渡站※捷運-關渡站2號出口,延關渡國小至學園路步行上山往台北藝術大學方向直行約15分鐘。 於 jeff661013.mobibizs.net -

#2.关渡国小停车场在城市Beitou District

关渡国小 停车场在城市Beitou District 通过地址null, 112台湾台北市北投區中央北路四段581號. 於 taiwan.worldorgs.com -

#3.關渡大橋、舢舨船也變身超有趣遊具,還有溜滑梯、攀爬架

公園周邊都是小巷弄不方便停車,開車來的朋友可以把車子停放在市立關渡醫院的收費停車場,走過來1 分鐘。 公園周遭有很多小吃店家、路邊攤~遛小孩也不怕 ... 於 twobunny.tw -

#4.[車位]關渡平面車位- 591租屋網 - 591房屋交易網

591為您提供:台北市北投區車位,近捷運、可短租,關渡平面車位. ... 地下平面車位,近華碩、和碩、Costco、慈濟、關渡國小2. ... 宏達關渡洗車場會員可享停車服務. 於 rent.591.com.tw -

#5.關渡國小附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

交通:地理位置不錯,附近有個24小時40元的停車場,然而對於有帶著孩子的家庭,捷運站可能稍微遠一些,附近的全聯從旅店駕車過去並不是很方便。 環境:由於疫情期間的 ... 於 tc.trip.com -

#6.捷運關渡站停車場 - Neovid

於捷運關渡站旁的北方之星大樓共構轉乘停車場,目前只開放汽機車月租,場區 ... 運: 搭乘捷運至淡水捷運站,轉搭公車至淡水區公所(新市國小)站,即可到達本行政大樓。 於 www.neovid.me -

#7.北投稽徵所 - 財政部臺北國稅局

公車站牌第一銀行、北投國小、北投市場 ... 1、北投區行政中心B1停車場--新市街24巷與清江路25巷交叉口備註:備有15個便民服務車位,內含2個身心障礙車位,30分鐘內 ... 於 www.ntbt.gov.tw -

#8.體驗! 早買早爽!ViVi PARK《公館路》-《關渡醫院旁停車場》

ViVi PARK《公館路》/《關渡醫院旁停車場》/《中央北路停車場》-連續使用30日停車通行卡乙張】 ... 鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小. 於 willisirlyzna.pixnet.net -

#9.初一省道多處壅塞天祥、太魯閣景點停車場客滿 - 奇摩新聞

觀光風景區部分,天祥遊憩區及太魯閣國家公園停車場客滿。 ... 南鯤鯓代天府、台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段及台2線福隆至瑞濱路段等。 於 tw.stock.yahoo.com -

#10.關渡國小游泳池在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

舞動陽光-關渡國小運動中心- Facebook評分5.0 (18) 捷運關渡站2號出口步行約5分鐘) 室內溫水游泳池全年對外開放、綜合球場、停車場24H小時對外開放。 於 fitnesssource1.com -

#11.還剩3天!拍爆關渡1.5萬坪糖果色花海還能吃三味蛋、冠軍蛋糕

但因為附近停車位不多且道路很窄,建議大家盡量搭乘大眾運輸前往。 △▽關渡怎麼玩。(圖/943就是省報好康. 往年關渡秘境花海都是種植大波斯 ... 於 travel.ettoday.net -

#12.關渡捷運站停車場 - Bkucuk

據點名稱捷運關渡站轉乘停車場. 地址112臺北市北投區大度路三段270巷67號. 特色介紹. 臺北捷運帶著乘客來往城市,如同一場與美景相遇的小旅行,四通八達的網絡與便捷的 ... 於 www.bkucukguzel.me -

#13.關渡捷運站停車場的蘋果、安卓和微軟相關APP,PTT.CC

關渡捷運站停車場的蘋果、安卓和微軟相關APP,在PTT.CC、MOBILE01、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找關渡捷運站停車場在在PTT. ... 關渡國小停車場 · 竹圍捷運站停車場. 於 app.mediatagtw.com -

#14.臺北市關渡國民小學107學年度教師會(第二十三屆) 第六次 ...

臺北市關渡國民小學107學年度教師會(第二十三屆) 第六次理事會議記錄. 最新消息 · 公告; 關渡教師會 ... 二、停車場鐵捲門和照明燈的建議事項. 於 class.tn.edu.tw -

#15.台北市北投區法拍屋台北畫境4F.附車位(暫停)

管委會: 管理員(警衛), 停車方式: 自有,坡道平面車位. 拍次: 2拍, 開拍日期: ... 交通方式: 公車站, 關渡捷運站, 學區: 關渡國小, 關渡國中 ... 於 www.tfcrty.com.tw -

#16.交通資訊 - 關渡動畫節- 國立臺北藝術大學

未持有本校所核發之停車證或停車證逾期未辦理換證之車輛,一律採計時收費,每小時20 ... 步行由2號出口出站,沿關渡國小走到中央北路,往中油加油站旁的學園路走,約15 ... 於 kdiaf.tnua.edu.tw -

#17.關渡捷運站停車場 - KGRR

1.小客車計時收費,搭乘紅55 或紅35 即可抵達本校。搭乘公車乘客可使用悠遊卡或一卡通。 學生專車: 淡水客運學生專車,步行五分鐘,沿著捷運鐵路的步道, ... 於 www.bowislmber.co -

#18.提供(新北巿)最多的討論話題!! 請教關渡的一些房市問題!!!!!!!!!!!!!!

生活機能不錯我有一動靠關渡的房子但地址屬台北縣所以一坪價格不向台北 ... 公車站牌:關渡國小,捷運關渡站※停車場:自立路露天停車場、中央北路4段 ... 於 home.url.com.tw -

#19.關渡國小停車場

關渡國小停車場 Re 從零開始小說web五章雷二. ... 1,083件16人が話題にしています- 這是臺北市北投區關渡國民小學的臉書專頁臺北市關渡國小- 「いいね! 於 0202202223.newheel.fr -

#20.TM2 296182 2780043 台北市關渡國小(TAP002) SPT-N

強震儀東側為廚房,經過廚房再往東約15m為捷運關渡車站。 2.強震儀南側為1.7m高㈬泥磚牆,磚牆南(私㆟停車場)、北(關渡國小)兩側㆞表高程差約. 70cm。(私㆟停車場較低) ... 於 egdt.ncree.org.tw -

#21.綜合球場暨室外平面停車場營運移轉先期規劃書

臺北市北投區關渡國民小學. 室內溫水游泳池、綜合球場暨室外平面停車場. 營運移轉先期規劃書. 第二版(修正公告日期). 先期計劃書內容:. (一) 營運規劃. 於 ppp.mof.gov.tw -

#22.在台北市政府搭乘647

如果以關渡宮的地理位置來說,其實能夠自行開車前往是比較方便的,而且關渡宮的 ... 至20分1班【起點】關渡宮-> 敬老院-> 關渡國中-> 關渡里-> 關渡-> 關渡國小-> 志 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#23.交通資訊

進校門後直行本校陽關大道,於右手邊看見兩個電話亭路口處即可停車,周邊皆設有 ... 搭至捷運關渡站,從關渡國小方向出口(2 號出口)出站,沿著關渡國小圍牆接中央北 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#24.3c產品推薦! 買了不會後悔~ViVi PARK《公館路》-《關渡醫院 ...

ViVi PARK《公館路》/《關渡醫院旁停車場》/《中央北路停車場》-連續使用30日停車通行卡乙張】 ... 鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小. 於 lorenpevcwop.pixnet.net -

#25.關渡國小運動中心停車場 :: 全國運動場館資訊

全國運動場館資訊,關渡國小暑期營,關渡國小開放時間,關渡捷運站停車場收費,南湖高中運動中心停車場,關渡停車場月租,關渡自然公園停車場,關渡運動公園,北投運動中心 ... 於 stadium.iwiki.tw -

#26.捷運關渡站@文化觀光旅遊|PChome 個人新聞台

2009年5月20日 — 關渡站 捷運路線:淡水線 地 址:臺北市北投區大度路3段296巷51號 網 址:http://www.trtc.com.tw/c/index.asp 服務 ... 中央北路4段關渡國小旁巷道. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#27.關渡國小, 災民收容所編號SA112-0127 - 諸彼特開放資料閱讀網

關渡國小 於災民收容所資料集。災民收容所名稱:關渡國小,災民收容所編號:SA112-0127,收容所縣市:臺北市,收容所鄉鎮:北投區,收容所地址:北投區中央北路4段581號. 於 data.zhupiter.com -

#28.關渡宮> 臺北市 - 交通部觀光局

繞過神像後面,就是古佛洞的出口,可以欣賞河口風光。沿山坡闢建的後山公園,亭台樓閣林立,遠眺淡水河、觀音山視野極佳,而後山公園停車場旁的河畔 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#29.ViVi PARK《公館路》/《關渡醫院旁停車場》/《中央北 ... - 痞客邦

【ViVi PARK停車場】連續停車30日停車通行卡乙張《北寧路地下停車場》/《八德路監理所停車場》 ... 鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小. 於 yatessim37020.pixnet.net -

#30.淡水國小停車場

Oct 10, 2021 · 臺北市北投區關渡國民小學. 新北市永和區中正橋下綠光河岸區高灘地. 電話:02 2622-1020. 1.tw 12 淡水 ... 於 a2022.in.net -

#31.查詢轉乘停車場 - 臺北大眾捷運股份有限公司

車站 小汽車 機車 自行車 木柵機廠 678 ‑ ‑ BR01 動物園 ‑ ‑ 20 BR02 木柵 146 161 80 於 www.metro.taipei -

#32.關渡國小運動中心停車場 - 臺北市交通資訊無障礙網

關渡國小 運動中心停車場. 聯絡電話:2897-5205. 地址:台北市北投區中央北路4段581號. 營業時間:00:00:00~23:59:59. 總格位, 剩餘格位. 於 atis.taipei.gov.tw -

#33.關渡國小運動中心 - 愛台北市政雲服務-交通運輸-停車場即時資訊

關渡國小 運動中心. 發布機關:臺北市停車管理工程處. 發布日期:2022-01-25 00:00:00. 總汽車位:17 ,總機車位:1. 地址:中央北路4段581號. 於 cloud.taipei -

#34.關渡站- 维基百科,自由的百科全书

關渡站位於台灣台北市北投區,為臺北捷運淡水信義線(淡水線)的捷運車站。過去臺灣鐵路管理局淡水 ... 車站位於關渡國小東南側,大度路巷內,大致為中央北路、大度路與立功街間 ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.怎樣搭巴士或地鐵去北投區的台灣聯通停車場(關渡場)?

北投區中巴士線路至台灣聯通停車場(關渡場). 線路名稱, 導航. 小23, 關渡碼頭Guandu Wharf, 路線預覽. 837, 新 ... 於 moovitapp.com -

#36.交通位置 - 五股國小

從淡水關渡往五股,過了關渡大橋往南,沿著龍米路、成泰路前進即可到達。 二、捷運轉公車:. 捷運台北車站(北三門)─轉免費接駁巴士【立體停車場站】下車 ... 於 www.wkes.ntpc.edu.tw -

#37.業者:【 TPE 】

依規定計費 0.0 (0) 0. 60元/時,停車未滿1小時以1小時計,停車逾1小時以上者,未滿半小時以半小時計費。月租:全天5000元/月。 29)?'…':'')?> 關渡國小運動中心停車場. 於 iot-search.com -

#38.舞動陽光-關渡國小運動中心, 中央北路四段581號, Taipei (2022)

捷運關渡站2號出口步行約5分鐘) 室內溫水游泳池全年對外開放、綜合球場、停車場24H小時對外開放。 關渡國小運動中心地址:台北市北投區中央北路四段581號 ... 於 www.localgymsandfitness.com -

#39.C03北投高投報店面| 優美地產- 價格優服務美

高投報收租店面,近捷運關渡站,近國小,生活機能佳. 附近生活機能. 行車服務. 【停車場】臺北市民營停車場中央北路4段平面停車場(委外),台北市公有停車場中央北路四 ... 於 www.umhg.com.tw -

#40.初三出遊小心「塞到初四凌晨」 國道這3大路段恐成停車場

高公局預估,明日國道交通量將達140百萬車公里,為年平均平日的1.6倍,國道15路段恐出現車多、壅塞情形,其中國1苗栗-湖口、國3大山-香山、國5北向 ... 於 www.chinatimes.com -

#41.關渡水岸自然公園平面停車場| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您關渡水岸自然公園平面停車場的景點介紹,與關渡水岸自然公園平面停車場周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#42.交通資訊 - 新北市淡水戶政事務所

983淡海新市鎮-捷運關渡站. 紅37捷運淡水站-淡海新市鎮. 交通指南說明. 臺北捷運:. 搭乘捷運至淡水捷運站,轉搭公車至淡水區公所(新市國小)站,即可到達本行政大樓。 於 www.tamsui.ris.ca.ntpc.gov.tw -

#43.關渡站

位於大度路三段296巷內,前方設有平面收費停車場,後臨關渡公園與關渡國小,屬平面段月台層車站。本站不位於主要道路上,屬於較偏遠之住宅區內,但開車駛入很方便。 於 www.mapquest.com.tw -

#44.嘟嘟房停車網

最新消息 · 找嘟嘟房 · 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 · 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤登記 · 場站月租登記 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#45.【台北捷運淡水線石牌~關渡站停車場】夜班管理員 - 1111人力 ...

台北市北投區工作職缺|【台北捷運淡水線石牌~關渡站停車場】夜班管理員|歐特儀股份有限 ... 不定期下午茶小點心☀完整培訓制度與順暢的升遷管道☀具市場競爭力之薪資 ... 於 www.1111.com.tw -

#46.舞動陽光-關渡國小運動中心- Taipei, Taiwan

室內溫水游泳池全年對外開放、綜合球場、停車場24H小時對外開放。 Descrição, 關渡國小運動中心地址:台北市北投區中央北路四段581號電話:02-28975205 『游泳』 於 yellow.place -

#47.關渡國小游泳池[注意] - Boul

㈥ 停車資訊– 關渡國小運動中心游泳池. 一般停車場. 資料整理:mqq1536 ... B. 社子島綫: 游泳: 關渡國小游泳池: 報到時間: 30 公里-7:00 出發. 20 公里-8:00 出發. 於 www.biabiites.co -

#48.關渡捷運站停車場,大家都在找解答。第1頁

停車 貴桑桑,現在超值方案讓您精省荷包,ViViPARK位處鬧區,3處任選,優惠搶購中....鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小.,請問一下大家關渡捷運站到大度路 ... 於 twagoda.com -

#49.舞動陽光-關渡國小運動中心 - Facebook

您好,我們這裡是關渡國小運動中心以下為我們場館的介紹地點: 關渡國小運動中心6F綜合球場台北市北投區中央北路四段581號(關渡捷運站2號出口) 場租費用: 羽球場 ... 於 www.facebook.com -

#50.關渡國小運動中心球館 - 羽球密碼

室內溫水游泳池全年對外開放運動中心內綜合球場可租賃羽球、排球、足球、籃球、桌球與企業運動會、畢業典禮等運動場地租借活動。 停車場24H小時對外開放,提供月租臨停。 於 bm.sportpassword.com -

#51.關渡國小羽球隊(歡迎新加入球友及臨打球友) - 羽球共和國

地點:關渡國小時間:每週六早上10:00~12:00 交通: 1)捷運關渡站2號出口,走路約5分鐘. 2)收費停車場. 費用:可臨打及練球 練球…2000元,4次。 ((含場地,球,教練費)) 於 www.badmintonrepublic.com -

#52.ViVi PARK 停車場@ hsjopladyftj的部落格 - 痞客邦

ViVi PARK 停車場↓詳閱此物網址↓ViVi PARK 停車場是有關ViVi PARK 停車場,停車場,找車位,停車, ... 鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小 於 hsjopladyftj.pixnet.net -

#53.關渡捷運站停車場愛臺北市政雲服務-交通運輸 - Eoisg

關渡自然公園停車場發布機關:臺北市停車管理工程處發布日期:2021-01-31 ... 公車,班次請見「學校捷運專車路線時刻表」 步行由關渡捷運站2 號出口,沿關渡國小圍牆接 ... 於 www.triplecsingrnge.co -

#54.關渡國小運動中心停車場- 愛台北市政雲服務 - 旅遊日本住宿評價

關渡國小 運動中心停車場. 發布機關:臺北市停車管理工程處. 發布日期:2021-01-22 05:23:00. 總汽車位:17 ,總機車位:25. 尚有汽車位:11. 地址:台北市北投 . 於 igotojapan.com -

#55.捷運關渡站轉乘停車場- 據點展示 - 歐特儀股份有限公司

臺北捷運帶著乘客來往城市,如同一場與美景相遇的小旅行,四通八達的網絡與便捷的行車 ... 於捷運關渡站旁的北方之星大樓共構轉乘停車場,目前只開放汽機車月租,場區 ... 於 www.altob.com.tw -

#56.ViVi PARK停車場-平假日連續使用90日停車通行卡 - 隨意窩

台北停車-只要7900元即可享有【ViVi PARK停車場】原價22000元平假日連續使用90日停車通行卡(限停一般小客車)。 ... 鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小. 於 blog.xuite.net -

#57.初一省道多處壅塞天祥、太魯閣景點停車場客滿- 中央社CNA

觀光風景區部分,天祥遊憩區及太魯閣國家公園停車場客滿。 ... 南鯤鯓代天府、台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段及台2線福隆至瑞濱路段等。 於 www.cna.com.tw -

#58.PTT 好康ViVi PARK 停車場-1個月平假日通用停車卡 - 購物天堂

鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小 ⑥ViVi PARK停車場< 關渡醫院旁停車場> 鄰近關渡醫院、關渡水岸自然公園、關渡碼頭 於 lhbtxfhb1xr.pixnet.net -

#60.2022年關渡標案查詢

2021-07-06. 臺北市北投區關渡國民小學 · 110學年度畢業旅行勞務採購案 ... 110年度關渡自然公園票務電子化與停車場自動收費系統建置委託服務案. 2021-06-09. 於 pcc.mlwmlw.org -

#61.交通位置| tnuatheatre2017

一般車輛皆可開進校園,停車採計時收費,請先於入口處按鈕取票,離開時至研討會 ... 捷運淡水信義線至「關渡站」下車,於2號出口沿關渡國小圍牆接中央北路,從加油站 ... 於 b97101053.wixsite.com -

#62.關渡美食|找午倉早午餐!台北大份量好吃不限時早午餐 - 旅遊

開車可以停在關渡國小運動中心停車場,每小時20元。 找午倉Brunch Pasta Drink餐廳 找午倉Brunch Pasta Drink地址: 112台北市北投區大度路三段296 ... 於 suni.tw -

#63.交通資訊

位置:在關渡自然公園正對面 ... 搭捷運淡水線至關渡站,由大度路出口出站,可轉搭大南客運小23路、紅35路公車,即 ... 自行開車可停放至關渡自然公園計時收費停車場。 於 www.vot.tw -

#64.公寓出售,關渡捷運可停車一樓(02)28...,北投區大度路三段 - 樂屋網

位於台北市北投區大度路三段中古屋,為公寓、33.32坪、3房2廳3衛的住宅,鄰近捷運關渡站、磅空頂綠地、關渡捷運站、市立關渡國小,市立關渡國中、公車站名: 關渡里,;捷運: ... 於 m.rakuya.com.tw -

#65.初一出遊潮!省道多處壅塞天祥、太魯閣景點停車場爆滿

觀光風景區部分,天祥遊憩區及太魯閣國家公園停車場客滿。 ... 南鯤鯓代天府、台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段及台2線福隆至瑞濱路段等。 於 news.tvbs.com.tw -

#66.[其他] 關渡國小籃球場場地租售- 看板basketball - 批踢踢實業坊

關渡國小運動中心室內籃球場交通方便:捷運關渡站2號出口步行1分鐘開車附設關渡國小停車場每小時20元目前籃球場地平日週三18-22點有籃球場地可長期季租 ... 於 www.ptt.cc -

#67.【ViVi PARK 停車場】20任選2場連續5日平假日 無限次數進出 ...

連續5日無限次數進出之停車通行卡20個停車場〈須自行任選2場〉皆可通用,高機能性的 ... 關渡醫院旁停車場: ... 地址:高雄市鹽埕區大義街96號(駁二特區及忠孝國小旁). 於 m.momoshop.com.tw -

#68.0228975205 ⚠️ JUNKCALL.org 台灣⚠️ 搜尋結果

0228975205 ⚠️ 台灣 ⚠️ 搜尋結果. 不詳. 10. 類型. 數量. 白名單. 9. 有待確認. 1. 來電內容. 數量. 關渡國小停車場. 7. 關渡活動中心. 2. 關渡國小游泳池. 於 junkcall.org -

#69.關渡國小游泳池 - Basemini

(捷運關渡站2號出口步行約5分鐘) 室內溫水游泳池全年對外開放、綜合球場、停車場. 舞動陽光-關渡國小運動中心, 臺北市。 1,073 個讚· 5 人正在談論這個· 3,753 個打卡 ... 於 www.basemenions.co -

#70.關渡國小運動中心/ 收費方式 - 舞動陽光有限公司

停車場 :每小時20元;汽車月租:3000元/月(一德里7折)。 前十分鐘免費,當日停車10小時最高收費100元。 關渡國小運動中心 於108年7月份停止票券和會員卡販售及辦理退 ... 於 www.wdygsports.com.tw -

#71.關渡4房坡車| 台北市北投區大度路三段水鳥一號房屋 ...

台北市北投區大度路三段水鳥一號房屋,買屋推薦:關渡4房坡車近關渡捷運,公車站牌交通便利。 #關渡國小、關渡國中、水鳥一號、近捷運關渡站、有天然瓦斯(YC1098500) 於 buy.yungching.com.tw -

#72.【問答】關渡捷運站停車場。第1頁 - 旅遊台灣

停車 貴桑桑,現在超值方案讓您精省荷包,ViViPARK位處鬧區,3處任選,優惠搶購中....鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小.,請問一下大家關渡捷運站到大度路 ... 於 travelformosa.com -

#73.臺北市路外停車場約定扣款適用站點 - Pi 拍錢包

停車場名稱 場址 聯絡電話 百齡高中地下停車場 士林區承德路4段175號B1 02‑2882‑3992 前港公園地下停車場 士林區前港街45號B1 02‑2881‑7033 大豐公園地下停車場 北投區大興街145號B1 02‑2892‑1209 於 web.piapp.com.tw -

#74.初一走春車潮湧現!省道壅塞天祥、太魯閣停車場客滿| 交通氣象

觀光風景區部分,天祥遊憩區及太魯閣國家公園停車場客滿。 ... 南鯤鯓代天府、台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段及台2線福隆至瑞濱路段等。 於 www.nownews.com -

#75.關渡國小運動中心 - Vakuumte

1,075 個讚· 2 人正在談論這個· 3,753 個打卡次。 (捷運關渡站2號出口步行約5分鐘) 室內溫水游泳池全年對外開放、綜合球場、停車場24H. 舞動陽光-關渡國小運動中心, ... 於 www.vakuumtechnik.me -

#76.關渡國小租屋資訊- MixRent|2022年1月最新出租物件推薦

2. 格局方正,採光佳,使用面積大,權狀57.1坪,室內實際使用40坪! 3. 龍米路一、二段光是便利商店就近10家,生活機能佳,旁邊即是停車場,停車方便! 4 ... 於 tw.mixrent.com -

#77.羽球場地-關渡國小運動中心(6樓)

下一次打球日期: 2020-06-24 · 徵求人數: 4 · 打球時間: 星期三18:00 ~ 20:00 · 打球地點: 關渡國小運動中心(6樓) (搜尋此場地其他時間) · 地址: 台北市北投區 ... 於 www.badmintontw.com -

#78.綜合球場暨室外平面停車場營運移轉案與舞動陽光有限公司續約

臺北市北投區關渡國民小學室內溫水游泳池、綜合球場暨室外平面停車場營運移轉案與舞動陽光有限公司續約,契約期間自民國105年11月4日至108年11月3日止。 返回上一頁 ... 於 www.kdps.tp.edu.tw -

#79.淡水國小停車場

Oct 10, 2021 · 臺北市北投區關渡國民小學. 交通方式. 2021-09-01. 電話: 02 28912847 傳真:02 28952910 地址:11257 臺北市北投區中央北路四段581號. 於 aromes-sens.com -

#80.北投忠義站附近真的很糟糕嗎? - Mobile01

關渡確實很好,但是印象中比頂好那邊更貴,且便宜的房子超級潮濕,屋況好些的價錢也 ... 店/髮店/路邊停車場/關渡國小/琉園/藝術大學/物流中心/桃源國中/寺廟(關渡宮, ... 於 www.mobile01.com -

#81.比價推薦ViVi PARK 停車場-1個月平假日通用停車卡

鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小 ⑥ViVi PARK停車場< 關渡醫院旁停車場> 鄰近關渡醫院、關渡水岸自然公園、關渡碼頭 於 nghzp6zmjq.pixnet.net -

#82.淡水國小停車場 - JP.NET

25151新北市淡水區中山路160號電話:02-26212755分機表傳真:02-26230201學校公務郵件信箱[email protected]: r25 關渡站: 經度21. 教務主任.97平方公尺,周邊有新北市立淡水區 ... 於 fjqti.qiq.jp.net -

#83.臺北市停車管理工程處

111-01-25公告本市關渡水岸自然公園平面停車場111年1月31日至111年2月6日、111年2月12日至111年2月13日及111年2月15日收費調整公告。 111-01-25公告本市士林區雙溪南岸 ... 於 pma.gov.taipei -

#84.停車收費爭議北市5業者遭點名 - 自由時報

北市府法務局及停管處今年一月到三月,共稽查一百卅五家民營停車場,其中「全方位停車場」、「新長越金山南路停車場」、「關渡國小運動中心 ... 於 news.ltn.com.tw -

#85.關渡國小運動中心 - 全國運動場館資訊網

02-28975205 · http://www.kdps.tp.edu.tw/; 游泳池(館) 、 羽球場(館) 、 籃球場 、 排球場(館); 一般及無障礙停車場; 無障礙設施. 關渡國小運動中心無障礙停車位照片 於 iplay.sa.gov.tw -

#86.初三湧觀光車潮太魯閣、阿里山、日月潭停車率超過70%

公路總局預估,中午過後臨近廟宇及觀光風景區的省道路段將持續車多、壅塞,包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府、台2線關渡 ... 於 money.udn.com -

#87.關渡國小運動中心停車場 - 停車大聲公!

停車 大聲公. 關渡國小運動中心停車場. 台北市北投區中央北路4段581號. See this content immediately after install. Get The App. 於 tn29.app.link -

#88.台北- 北投區- 關渡國小運動中心游泳池 - 隨手記錄

㈤ 地址電話 - 關渡國小運動中心游泳池. 台北市北投區中央北路四段581號. 02-28975205. ㈥ 停車資訊 - 關渡國小運動中心游泳池. 一般停車場. 於 ytliu0.pixnet.net -

#89.SQL: SELECT * FROM "data.taipei.gov.tw/臺北市停車場資訊 ...

id area type tel totalCar totalMotor totalBike tw97x tw97y AA44 士林區 2 2240‑8767 12 0 0 303842.434 2777788.748 AA46 士林區 2 2759‑0666 0 0 0 303408.759 2776479.512 AA48 士林區 2 02‑2759‑0666 49 5 0 301814.59 2775028.739 於 sheethub.com -

#90.全世界美食都在這ViVi PARK停車場-平假日連續五日通用停車卡

文湖國小、美麗華百貨、來來豆漿店、捷運劍南路站 ⑤ViVi PARK停車場< 中央北路停車場> 鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小 於 kqe28ss42k.pixnet.net -

#91.舞動陽光-關渡國小運動中心 - VYMaps.com

中央北路四段581號, Taipei, Taiwan 112 | 体育场, 竞技场和运动场, 小学, 健身房/体能中心. 於 vymaps.com -

#92.關渡捷運站停車場收費 - 餐飲貼文懶人包

交通資訊- 關渡自然公園。 搭捷運淡水信義線至關渡站,由1號出口出站,步行約10多分鐘。 或出站後轉搭大南客運紅35路、小23路公車(往關渡宮方向),抵達「關渡自然公園站」 ... 於 diningtagtw.com -

#93.關渡站 - 求真百科

關渡站,位於台北市北投關渡國小東南側,大度路巷內,大致為中央北路、大度路與立功街間地帶。 關渡站的車站編號為R25,本站的閩南語(台語)站名廣播發音為地方上慣用 ... 於 factpedia.org -

#94.關渡宮站 - 中興嘟嘟房停車網

站名, 關渡宮站. 地址, 台北市北投區知行路183號旁(關渡宮3分鐘路程). 電話, 02-26550818. 營業時間, 24H(無人工收費). 營業項目, 月租/臨停. 停車型態, 室外. 於 60.250.11.67 -

#95.中央北路停車場》-連續使用30日停車通行卡乙張最便宜@ 發燒 ...

好禮限時,ViVi PARK《公館路》/《關渡醫院旁停車場》/《中央北路停車場》-連續使用30日停車通行 ... 鄰近捷運關渡站、好市多Costco北投店、關渡國小. 於 ordi4mt38o.pixnet.net