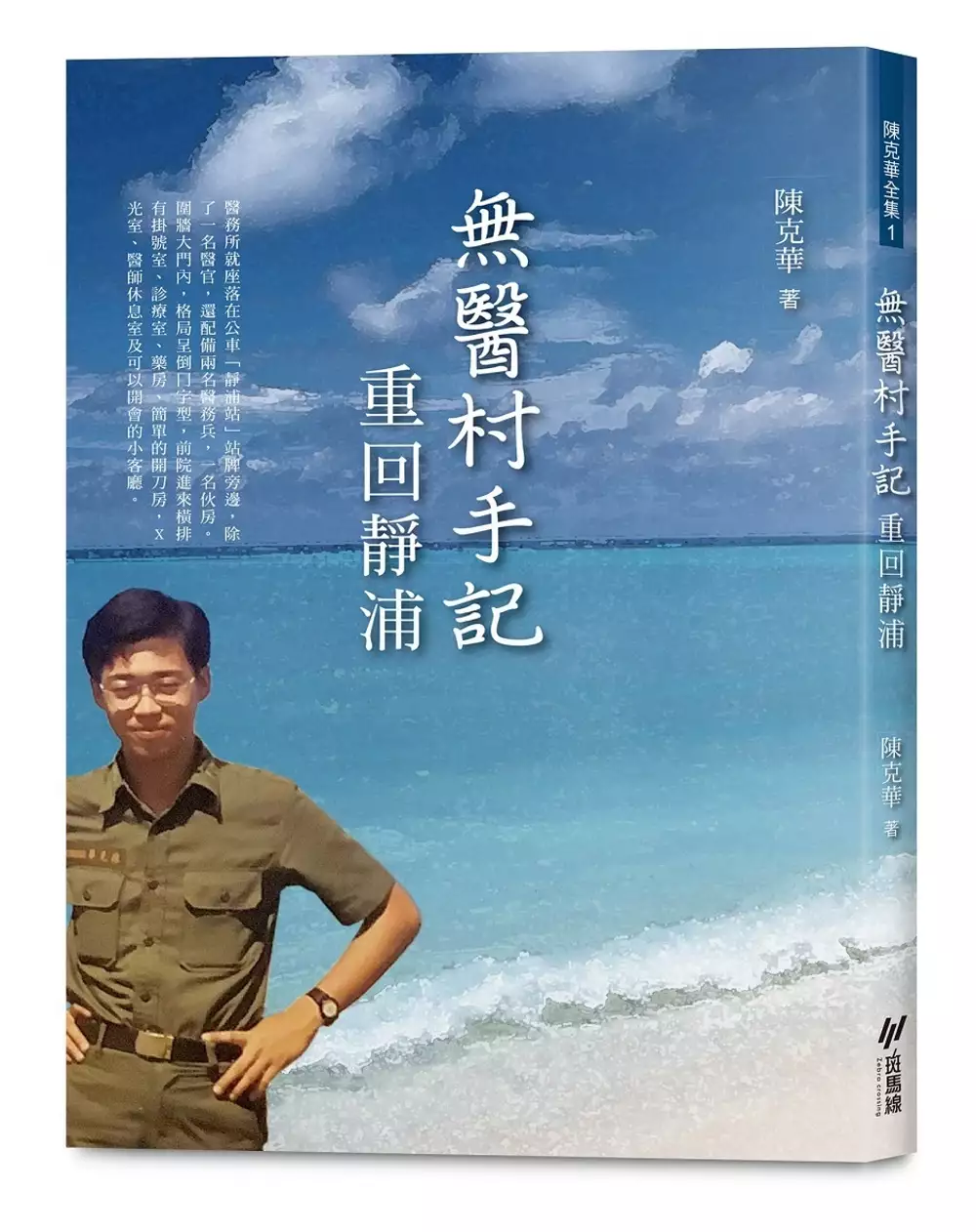

阿美族 餐廳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘潘寫的 和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅 和陳克華的 無醫村手記:重回靜浦都 可以從中找到所需的評價。

另外網站阿美族美食也說明:阿美族 傳統美食傳統阿美族人以小米、芋頭等穀物及根莖作物為主食,佐食則包含了野菜及魚肉,野菜的採集尤其廣泛,舉凡山蘇、過貓、山茼蒿、龍葵、刺莧、林投、樹豆、 ...

這兩本書分別來自布克文化 和斑馬線文庫有限公司所出版 。

南華大學 文化創意事業管理學系 黃昱凱、賴文儀所指導 蔡惠蘭的 原住民文化主題餐廳經營成功關鍵因素之分析 (2021),提出阿美族 餐廳關鍵因素是什麼,來自於原住民文化、文化軟實力、主題餐廳、個案分析、原住民。

而第二篇論文國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 曾裕琇所指導 楊世春的 橘世代優質蛋白質養肌飲食之開發研究 (2021),提出因為有 橘世代、肌少症、優質蛋白質、香料、機能性物質的重點而找出了 阿美族 餐廳的解答。

最後網站伊娜的部落廚房則補充:伊娜"在阿美族語是母親、媽媽的含意 運用當地食材料理一道道屬於家的味道. Picture. 伊娜的部落廚房 成立於2016年,"伊娜"在阿美族語是母親、媽媽的含意。

和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅

為了解決阿美族 餐廳 的問題,作者潘潘 這樣論述:

阿龍部長帶你走遊台灣, 重新看見台灣之美! 台灣,不是缺少美,而是缺少發現! 在擔任交通部長期間, 林佳龍是第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者, 也是最挺觀光業的交通部長,處處可見他對台灣觀光的用心。 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業, 本書讓阿龍帶你 發掘出台灣最美的角落與最美的故事。 旅遊產業大老重量級推薦(以下依姓氏筆畫排序) 王文傑|雄獅集團董事長 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 推薦

序(以下依姓氏筆畫排序) 台灣,不是缺少美,而是缺少發現 王文傑|雄獅集團董事長 回想起兩年多前,COVID-19疫情迅速擴散、衝擊全世界觀光產業。在最危急的關鍵時刻,當時的交通部最高長官林佳龍部長,迅速在一兩週內,針對觀光產業的困境,陸續推出紓困補償政策,從業人員的薪資補助、教育訓練到產業補貼,大家可以一起同甘共苦挺到今天,都要感謝林部長當初的洞察先機與當機立斷。 那段期間,出境旅遊全面熄火,雄獅旅遊也調回所有外派同仁。面對這場沒有硝煙味的戰爭,我開始思索,企業必須轉型、經營策略不得不改變,所以親自率領雄獅一級主管,進行超過45趟次的全台走透透考察,重新審視台灣這片土地。 困守台

灣,會發現台灣之美與台灣的好。觀光資源也比過去的想像豐富許多。這一點,甚至牽動雄獅在疫情後的營運模式。 各國陸續鬆綁邊境管制,觀光產業可望逐漸復甦。迎接疫後觀光市場,台灣應該從國家政策來思考,配合地緣經濟制定整體策略,打造亮眼的「觀光島」,從發展「首都觀光」開始。 台北,應當放眼國際,以亞洲格局、跨太平洋格局到國際格局,重新定義首都觀光圈,以「世界的台北 Global Taipei」的概念,樹立疫後觀光第一站!You are First Start! 首都觀光圈的範圍,應該以台北市信義區的101大樓作為地標,向四周輻散至台北市、新北市、桃園市、基隆市與宜蘭縣。 信義區,不僅是台

北人的跨世代記憶,更是全球旅客來到台北時的必遊景點,這裡包含著象徵摩登時尚的信義計畫區、蘊藏豐富人文歷史的松山文創園區,以及有大巨蛋一同參與的未來,若能全力發展,必定能提升台北的國際品牌地位。 推薦序 第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 台灣!Formosa!西元16世紀航海路過友人如此驚呼讚嘆!但,台灣的美,卻一直未能以國家戰略之姿,站上世界舞台! 台灣觀光產業以出境旅遊為主力,入境旅遊是這10年內才開始蓬勃發展,這當中又仰賴中國大陸觀光客為主,近來,兩岸政治的不穩定因素埋下極大變數,早在全球新冠疫情爆發前,台灣觀光產業結構早已鬆動,轉型勢

在必行。 林佳龍部長率先提出台灣戰略觀光政策,從觀光三支箭到「三觀」,以「觀光立國」、「觀光主流化」、到「觀光圈及產業聯盟」,從戰略到戰術,陸續帶領產業轉型,形塑台灣觀光王國形象。 「旅遊不只是觀光,更應該是體驗當地生活」,是讓我更進一步了解部長理念的契機,交通部與台灣觀光策略發展協會(DTTA)專案合作期間,見識部長對觀光產業的熱情與投入,是承諾也是行動。在我個人創業8年中,第一次看到願意把觀光當作國家戰略的先行者,而非作為政治口號。 此書,是台灣觀光轉型的成果發表。台灣,四面環海,一小時內可以從海岸到山嵐,各個角落充滿在地人文,陪同部長走遍全台多個觀光圈,拜訪地方創生團隊,從年

輕人返鄉、產業轉型、到二代接班,我們看到一群充滿熱情的台灣人,期待林佳龍部長帶領台灣站上世界舞台,讓「在地驕傲,全球知道」。 推薦序 最挺觀光業的交通部長 看得見對台灣觀光的用心 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 看到佳龍要出書,我很期待!因為我知道他是一個很懂得怎麼玩的人。 佳龍在擔任交通部長任內,被譽為「最挺觀光業的部長」,他將觀光做為重點工作項目,積極整合跨部會資源、優化旅遊環境,為業者四處奔走發聲,他的認真與拚勁,絕對是大家有目共睹。 當時交通部觀光局研擬《Taiwan Tourism 2030 台灣觀光政策白皮書》由我服務的台灣觀光協會承接,在研擬的過程中,也受到佳龍的大力支

持,他不僅肯定我們於白皮書中所提的「觀光立國」與「觀光主流化」發展願景, 也和觀光業保持密切互動,凝聚大家對旅遊發展的共同目標。 這幾年疫情影響了全球旅遊模式,從過去的多點觀光轉變為定點、精緻的深度體驗,也讓我們有更多機會發掘台灣美麗的風景、挖掘在地特色的寶藏。 佳龍將他這一年走訪台灣各個觀光圈,探索在地特色與生活記憶的連結集結精華在這本書裡。閱讀的過程中,會發現自己已經跟著他的腳步一起上山下海,在稻田間、在湛藍的大海旁,也深入部落與客庄,看見散布在各地的歷史軌跡,品茶、賞工藝、嘗美食,也會看見他的用心,還有台灣觀光的無限魅力,而這樣的魅力與感動, 值得我們盡心盡力完善觀光推廣工作,驕

傲地把台灣介紹給全世界。 台灣這個美麗的國家有說不完的故事,深度旅遊將為觀光發展開創嶄新的道路,歡迎全球的朋友來到這裡,慢慢地體驗,細細地品味, 一起來一場光合之旅。 推薦序 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 台灣觀光要成為真正的「發光產業」,領導者的高度與視角非常重要,「觀光立國」引領觀光產業本身(各面向)都要能自立自強。觀光是無法外移的產業,我們也許不能成為臺灣經濟的護國神山,但我們絕對是「台灣活力與民生」的重要指標,透過「觀光主流化」讓台灣的科技、醫療、農業、自行車、餐飲等各明星產業都能以觀光為平台、為載具,以「觀光圈」的區域跨業整合

建構共好共榮新生活。 雖然在這一波COVID-19 新冠肺炎疫情觀光產業遭受極大衝擊,「觀光三支箭」箭箭著靶,協助觀光產業度過一波又一波難關,也激發出業者的韌性,如何在艱困的環境中能夠成長,「Change」與智慧轉型策略也讓我們看到許多令人感動的實力。 台灣觀光資源雖然沒有人家強,但是我們夠深化、夠精緻! 台灣觀光產業雖然沒有人家大,但是我們夠熱情、重體驗! 台灣觀光預算雖然沒有人家多,但是我們有想法、展創意! Just do it. 做就對了! 台灣,必須隨著時代趨勢不斷地更新變革,「安心、安全」、「零接觸、智慧轉型」、「數位遊牧族」、強調「現在、當下與我」的幸福、「即興、療

癒旅行」、「屬於我的特別瞬間」等關鍵字在網際網路、社群飛舞,我們必須找到台灣自己的獨特性與優勢,這有賴最接地氣的部長、願意傾聽的部長、會自己回Line的部長、以智慧觀光創新思維的無任所大使做為城市與時代的領導者、台灣產業面向國際發展的總舵手,領航台灣,才能在如此高度競爭的觀光紅海市場中找到屬於臺灣的一線生機。 推薦序 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業! 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 我與林佳龍部長的緣分,起始於2019年由交通部主辦的「全國觀光政策發展會議」。在他登高一呼之下,上千名觀光界的產官學研代表齊聚,各自就政策制度、市場拓源、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿與遊樂業以

及景區資源整備等議題進行討論與建言,我亦受邀與會,共同擬定「Tourism 2030台灣觀光政策白皮書」。 其中令我印象最深刻的是,時任交通部長的他已經洞察到觀光立國的重要性,不遺餘力地推動觀光局改制升格為「交通觀光部」,並修改「觀光發展條例」為「觀光發展法」,以達成2030年國際來台旅客2千萬的目標,力拚全面提升觀光發展的層次。 時間推移至2020年初,隨著全球新冠疫情爆發,各國開始實施邊境封鎖。我判斷這次的疫情影響威力之大,絕非靠企業一己之力就能度過,政府的紓困措施也要超前部署才能穩住台灣。因此我做了這輩子從未做過的事,為了觀光產業向政府求救。 在晶華獨立董事高志尚的引薦下,我

當面向台灣觀光協會會長葉菊蘭說明產業危急狀況。3月9日,葉菊蘭召集各飯店負責人開會協商,當晚、她帶著我向林佳龍部長報告。部長除了迅速做出決策,行政院、國發會與總統府也都表達關切,快速通過紓困方案。 我心中深深感謝高董與葉會長的居中聯繫,更感激林部長與政府的及時雨,讓觀光業免於更嚴重的衝擊。晶華也因為有了第一波的政府補助,開啟轉型為學習性組織的契機,並且奠定後續發展「城市度假型酒店」的基礎,成為業界的楷模。 觀光所代表的意義並非只是表面上的送往迎來、短暫佇足。如同聯合國世界旅遊組織(World Tourism Organization)的釋義,觀光旅遊其實是全世界最永續發展的產業。這個行

業平等的廣納各階層員工,促進社會流動,更提供大量就業機會,對全球GDP的貢獻達百分之十。無論城市或鄉村,觀光也是與在地經濟連結最深、照顧到中小企業與個體戶,更是LGBT友善、性別平權,同時維護在地的商業、農業與文化遺跡。 林佳龍先生在擔任交通部首長時,就無時無刻關注觀光產業,並且洞察這個產業對於台灣未來永續發展的重要性。我認為台灣的觀光發展並不只侷限於觀光局的職掌與推動,因為它與國家的經濟、科技、外交、教育、文化發展等息息相關,牽涉面向之廣,是真正需要政府跨產業、跨部門協商合作的重點發展產業。若要達成「觀光立國」的目標,就應比照半導體或科技產業發展史,將觀光產業視為國家經濟重要發展的旗艦主

流產業,並予政府輔導與扶植,建構更健全、健康的上中下游產業鏈,進而帶動產業創新,創造國際競爭力。 我佩服林部長洞見觀瞻的格局與遠見,並且對於振興台灣觀光所做的努力與貢獻。更殷殷期盼政府能把握疫後這波旅遊黃金期、逐步將「觀光主流化」,必能促進台灣觀光產業的永續發展。 推薦序 發掘出台灣最美的角落與最美的故事 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 台灣從過去至今一直都是文化多元的移民社會,並且具備高度的包容性,而歷經族群的融合後,各地也發展出許多特有的文化。 近年,隨著社會的進步與發展,人口逐漸集中至大都市地區,尤其是青壯年人口,但台灣各地之產業、文化、景觀與生態仍是台灣多元發展動能的基

礎。因此政府大力推動地方創生,促進青年返鄉,希望藉由深植地方的DNA,促進在地永續以及公益共好等發展,讓在地文化能持續發揚光大,維繫我國永續發展根基。 近幾年,如同本書作者走訪各地,發掘當地的故事,本人也以國發會主委的身分訪視各縣市地方創生推動情形,從中看到各地青年對於家鄉的活力與熱情,都願意貢獻一己之力投入當地的發展。不論是活化當地舊有建築物,無償開辦課後輔導中心,提供資源教育偏鄉孩童;抑或是協助在地農業發展,協助農民與在地餐廳或食品工廠之間的媒合,讓全台能品嘗到真正的在地美食。 當然,青年返鄉也往往發生世代之間的磨合,青年的創新思維與家中長輩的傳統觀念彼此不同,但青年人仍舊憑藉著在

地深耕的認情,改變了家中長輩的想法。許許多多的故事,需透過實際的當地走訪,才能夠實際的了解並被發掘出來。 本書中,作者透過走訪各地,發掘出台灣最美的角落、以及最美的故事,讓讀者能更進一步透過書中介紹,了解當地文化故事。近年國內觀光產業因疫情的影響遭受衝擊,但是在觀光的建設以及文化的傳承仍持續進行、永不停止,期待在疫情之後,讀者能親自走訪各地,親身體驗在地景觀與文化風貌。

阿美族 餐廳進入發燒排行的影片

你可以在以下粉絲專頁追蹤我們

Facebook: https://fb.me/chriskevinchannel

instagram: https://www.instagram.com/chriskevinchannel

(訂閱Youtube頻道時請記得開啟鈴鐺)

今天開著黑框小熊沿著海岸山脈找午餐吃

找到一家海景第一排的絕佳原住民餐廳

不只味覺滿足了,就連視覺也享受到了

接著就帶著小熊到廟裡過火保平安!

也到了鯉魚潭的玉山神學院看寥寥無幾的櫻花~

望海巴耐餐廳/咖啡

https://goo.gl/maps/rSQ1TfZqkeyzX6ND6

帝君廟(聖天宮)

https://goo.gl/maps/bVCztkMJ4X7KWdis6

玉山神學院

https://goo.gl/maps/bKEGUmnNczRhqrnw8

合作邀約:[email protected]

#chriskevin #花蓮市 #jimny

原住民文化主題餐廳經營成功關鍵因素之分析

為了解決阿美族 餐廳 的問題,作者蔡惠蘭 這樣論述:

許多國家都有其特殊的原住民文化,而這些文化多在文化創意相關產業以不同的型態呈現,如原住民主題館、與原住民有關的主體樂園、或主題餐廳等。台灣地小人稠,生態多樣,文化多元,然世居本島的原住民是台灣最寶貴的文化財產。本文以臺灣阿美族傳統傳統飲食為軸作為分析對象,探討阿美族的飲食文化如何經由適當的包裝與創意發想,建構有特色的原住民主題餐廳。為使原住民主題餐廳與眾不同,每個主題餐廳都必須發展自己的特色並吸引人們前來消費。本文經由文獻回顧與歸納,建構出「主題定位」、「產品策略」、「經營創意」與「財務規劃」等不同面向的管理因子,是評估成功的原住民族主題餐廳須具備的各項經營條件。研究也發現財務規劃、人力

資源的等管理變數是解決如何讓主題餐廳可以經由原住民文化的內涵來提升餐廳的價值的重要關鍵因素。本文最後根據分析所得的結果提出實務與後續研究的建議供原住民主題餐廳管理者與後續研究的參考依據。

無醫村手記:重回靜浦

為了解決阿美族 餐廳 的問題,作者陳克華 這樣論述:

我是在民國七十六年(一九八七)下半年(確實日期不記得)來到靜浦醫務所的。 自七十五年在花蓮市某營區報到入伍,一直有軍中文化適應的問題。一年後仍未見改善。記得當時每天早點名後,我必然要找個隱密的地方,把才吃下的早餐嘔出來。 一天部隊某長官打棒球被球擊中眼睛,來到父親的診所求診。父親趁機拜託他將我調個單位。於是隔天我便糊里糊塗地被一聲口頭通知,揹包一扛,來到了位於秀姑巒溪出海口附近的壽豐鄉靜浦村,並在此渡過了我預官役的第二年,直到退伍。 那時從花蓮市搭東海岸線的公車,大約要兩個半小時。車子過了大港口,跨過長虹橋,下一站就是靜浦了。那時候的靜浦和花東海岸公路

沿路的其他各個小站,其實沒有太大區別。除了一般民居,就是小吃店,旅店,柑仔店,外加小學和教堂。但靜浦名字好聽,「安安靜靜的水畔」,翻開地圖,就落在秀姑巒溪切穿海岸山脈的地方,又幾乎就在北迴歸線切過的那一個點—之後我每天例行的晨跑,都要去刻有「北迴歸線」的碑石那裡繞一圈。 當初因為地處花蓮台東交界,據說「方圓三百里」內沒有醫療資源,於是軍方才有在靜浦設立醫務所的想法。 村民不多(確實數目不知),組成大約三分:台灣人(閩南及客家各半),外省退伍老兵,原住民。而且數目相當。 醫務所就座落在公車「靜浦站」站牌旁,除了一名醫官,還配置兩名醫務兵,一名伙房。圍牆大門內,格局呈倒冂字型,前

院進來橫排有掛號室、診療室、藥房、簡單的開刀房,X光室、醫師休息室,和可以開會的小客廳。 走過中央穿堂,兩邊是阿兵哥的寢室,廚房、餐廳及一間有四張床的病房。冂字型所包圍的中庭種了一棵極高大的麫包樹結出的果子叫「巴基魯」,比拳頭大,落果砰然有聲,往往成為桌上佳餚;其後視野豁然開朗,是一大片一大片橫亙的稻田平疇,再遠處是高聳青翠的山脈,翻過這座山,就是緜長的花東縱谷了。 而我從七十六年(一九八七)秋起,在這裡過著「那個靜浦陳醫官」的靜好歲月,幾乎「與世隔絕」。因為地處偏遠,附近除了駐守的海防部隊,上級長官極少出現,每天看著太陽從太平洋海面升起,又從海岸山脈山背落下,這一年成為慣於勞碌的

我極為罕有的悠閒時光。每天除了上下午兩節門診,其餘有許多時間可以閲讀和寫作。其間試投了一篇散文至「小說創作」雜誌(現已停刊),當時的主編(已忘了她的名字)看了極有興趣,要求我定期供稿,成為專欄,名字就取「無醫村手記」。於是一年下來就有了這本書。 花蓮雖然是我的故鄉,但自小生活在花蓮市區,也算是鄉下的半個「城市小孩」,乍到靜浦,還是有許多不適應處。加上病患許多是原住民,因此我又緊急惡補了些簡單的阿美族語。除了東海岸的病人,平常接觸的只有靜浦村頭開雜貨店的江媽媽,近正午出現的郵差先生,偶爾來訪的一位靜浦國小實習教師,偶爾偷閒的守海防的軍官士兵,其餘大多自己一人。一年間我出版了我第二本詩集《我

撿到一顆頭顱》(漢光),繼續寫了幾首流行歌曲的歌詞,一本本看完了遠景版《世界諾貝爾獎文學作品全集》。體重也由原先不到六十公斤增到了近七十。 而這一年離群索居的生活有如梭羅在華爾騰湖邊的隱居,是田園風又帶點自然主義的況味的。 隔著中央山脈遙看自己已經習慣的台北都會生活,突然多了一份冷眼和反省。當然卅年後的今天再回頭看,那份省視之心也還是侷限而淺薄的。身在軍中,雖已醫學院畢業,但還有對未來的種種規劃和期待等心事,未來住院醫生的申請,專科醫師的考證。同梯軍官多的是私下默默準備出國進修的考試科目,生活表面的平靜,底層其實心情起伏,暗潮洶湧。 民國七十七年秋退伍離開了靜浦,進入台北榮總眼科當

住院醫師,我赫然從此再沒回過靜浦。直到約廿年後的某個冬日,一位台東原住民友人開車由台東出發,堅持要陪我重遊這片我心目中的「淨土」。兩人來到靜浦才發現原來的「靜浦站」站牌已經移走,原先圍繞著站牌菌集的小店皆不復存在,整條馬路連帶公車路線一起改道。原來是連續幾年颱風皆從秀姑巒溪出海口登陸,公路路基被海浪衝毀掏空,出海處的小島也竟然移動了位置,十數年間地形地物的改變不可謂不大。 而醫務所竟然還在。但遠離了公車路綫,沒有了人潮,顯得破落蕭索。從外頭看大門深鎖,油漆斑駁,外牆上我用油漆手繪的「軍民一家親」圖案已經不見。我不甘心被拒在外,翻牆進入,裡頭建築仍在,但久無人使用,形同廢墟,中庭那棵麫包樹

還在,但已被比人高的野草包圍。昔日的看診室,餐廳,藥房,如今都只是一個個破落的黑房間。 「是這裡已經醫療資源充足,所以撤走了醫務所?」我心想:還是軍方因為人員編制不足,年年員額減縮,再也派不出人力來經營醫務所? 心中頓時閃過千百個疑問和理由,但也無心無力去追索答案。 當我們驅車離開靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,從車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」,在一旁被當作人行步橋,令我驚訝的是,如今它看起來如此的陳舊,灰撲撲,如此的窄小。 在東台灣冬天灰沉沉的低氣壓雲層覆蓋下,我們頂著強勁東北季風沿著新修

築的海岸公路,一路開回了花蓮。我和這位原住民朋友從此沒有再見過面,我明白這是他的某種告別方式。他直送我到南京街家門口。我們揮手道別,他上車前又回望了我一陣子。 從此我再沒有回過靜浦。 二○二○,十二,二十 本書重點 本書內有多張陳克華當年在無醫村的珍貴照片 本書獲花蓮縣文化局藝文出版品補助 無醫村,是指沒有醫療資源的偏鄉地區。在台灣,尤其花東地區,醫療資源尤其缺乏。在衛生所的義診或是救急的藥品,是居民們除了傳統部落流傳的民俗療法外唯一的資源,生了病不是多痛幾日,便是痛不了幾日,醫療資源缺乏一直都是偏鄉很大的問題。陳克華,在當年以軍醫的身份前往偏鄉行醫,本書述寫在無醫

村巡診時的所見所聞、行醫經驗以及他的當時感受。 多年後陳克華重回靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,在車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是另一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」在一旁被當作人行步橋,令他驚訝的是,當年的醫務所已經不復存在了。 陳克華心中頓時閃過千百種理由,但也無心無力去追索真正的答案。從此他再沒有回過靜浦了。

橘世代優質蛋白質養肌飲食之開發研究

為了解決阿美族 餐廳 的問題,作者楊世春 這樣論述:

超過50歲之「橘世代」族群,隨著年齡增長,身體各組織器官逐漸老化,代謝降低,導致各類老年時期的慢性疾病生成。老年人容易食慾降低,熱量及蛋白質營養攝取不足,造成體重減輕及肌肉逐漸流失。本研究將以預防醫學觀點,創作符合50歲以上之橘世代攝取的優質蛋白質特色料理,以預防肌少症及其併發症。首先從台灣四個不同族群料理,分別為客家料理、新住民料理、台式料理與原住民料理,以問卷調查票選各族群最受歡迎的料理前五名,並考量成分、製備與量產之實際狀況,再由票選前五名裡選出3道特色料理,共12樣料理。使用含有優質蛋白質之台灣在地食材進行創新改良,以符合「橘世代」蛋白質的需要。本研究以保有記憶中的味道,調製增加優質

蛋白質食材,並添加具抗氧化力且富含機能物質如總多酚、類黃酮與花青素的植物香料。使每道料理所含蛋白質能達人體一天所需的 30% 以上、鈉含量少於30%、油控制在20~30%,所有蛋白質來源也皆來自豆、魚、蛋、肉類;並挑選本研究創新改良四種料理(客家小炒、三杯雞、打拋豬及馬告堅果醬)測定其機能性,發現其抗氧化能力、機能成分(總多酚、類黃酮與花青素)與醣類消化酵素的抑制能力,除了含油量高的馬告堅果醬外,其他三種料理皆在烹煮後機能性並不會減少,還會增加。本研究創新改良料理成功的成為橘世代所需優質蛋白質的養肌飲食,若能如本研究最後的機能測試,未來還能更進一步的將創新特色料理,再區分為橘世代不同慢性病需求

的料理,除了肌少症的預防外,還有更多層次促進健康之優質飲食。

阿美族 餐廳的網路口碑排行榜

-

#1.【台東美食】m'loma|一場原住民飲食文化的美食饗宴

M'loma,是阿美族語「想家」的意思,是一間台東市無菜單料理。主廚阿嶽,來自花蓮豐濱的阿美族部落,因為台東的. 於 cindypark.cc -

#2.阿美族餐廳

阿美族餐廳 情報,2019年4月6日— 那日林老師說菜時的話語,我很想牢牢記住,. 但注意力完全被眼前的美食吸引了,. 但她送給我一段話,永誌於心:. 於 needmorefood.com -

#3.阿美族美食

阿美族 傳統美食傳統阿美族人以小米、芋頭等穀物及根莖作物為主食,佐食則包含了野菜及魚肉,野菜的採集尤其廣泛,舉凡山蘇、過貓、山茼蒿、龍葵、刺莧、林投、樹豆、 ... 於 www.broadcnter.me -

#4.伊娜的部落廚房

伊娜"在阿美族語是母親、媽媽的含意 運用當地食材料理一道道屬於家的味道. Picture. 伊娜的部落廚房 成立於2016年,"伊娜"在阿美族語是母親、媽媽的含意。 於 www.yina37.com -

#5.花蓮|紅瓦屋老地方文化美食餐廳·阿美族料理·必點特色石頭火鍋

這次來到花蓮吃阿美族風味料理真的是臨場爬文發現的美味料理紅瓦屋老地方文化傳統先來說一下他的歷史唄~ 紅瓦屋老地方文化傳統是馬太鞍地區的第一家 ... 於 natashia0426.pixnet.net -

#6.花蓮『阿美族風味餐』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

花蓮縣『阿美族風味餐』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.小好美hao-mei廚房. 4.4. (9則評論). · 均消$150. 今日營業: 11:00-15:00. 花蓮縣秀林鄉17之51號 · 2.阿嬤廚房. 3.7. (1 ... 於 ifoodie.tw -

#7.紅瓦屋文化美食餐廳- 康健雜誌

在馬太鞍濕地山邊經營了30多年的「紅瓦屋」,充滿阿美族的藝術氣息與清新的野菜香,四周掛滿老闆娘親手雕刻的木雕、手工織品與畫作,沒有學院派的匠氣, ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#8.[花蓮光復] 阿樂樂代Aredetay | 原住民風味餐的重新詮釋

除了餐桌上,餐廳內也將部落傳統技藝融入其中,用味蕾及感官來體會原住民 ... 阿美族語有螃蟹之意的太巴塱部落,也是全台唯一生產紅糯米的產地,因此 ... 於 yoti.life -

#9.部落野菜成亞洲之最花蓮阿美食神日本奪金 - 民報

花蓮豐濱鄉阿美族林諾凡參加在日本舉行的亞洲料理名人大賽,利用部落野菜刺蔥及藤心為食材,做成一道「冬粉酥炸球」驚豔全場,勇奪金牌! 於 www.peoplemedia.tw -

#10.【花蓮新玩法】原住民美食@ 阿美文化村 - Meiko 愛敗家。甜點 ...

阿美文化村為結合了阿美文物館、原住民藝品店、文化部落美食餐廳首先經過的為藝品區,有許多可愛 ... 還有類似戲劇的表演,介紹阿美族的傳統結婚儀式. 於 meiko1101.pixnet.net -

#11.花蓮Truku慢食餐廳重現傳統煙燻法料理 - 原視新聞網

阿美族 依著地理環境農耕,到野溪及山林採集,其餘海洋文化占去了絕大部分。因此長輩們諄諄教誨,除了生命安全之外對海洋生態的維護,及敬天尊地的態度與 ... 於 news.ipcf.org.tw -

#12.花蓮光復美食阿樂樂代Aredetay|無菜單原住民法式料理融入 ...

阿樂樂代無菜單料理主要是阿美族傳統料理,將在地食材阿美族原住民飲食與融合他們的文化,細心與用心絕對是大過於這一份餐點的價值! 於 www.masterpon.com -

#13.【台東池上原住民道地料理】『芭洋Amis美饌』無菜單料理 ...

【台東池上原住民道地料理】『芭洋Amis美饌』無菜單料理”超級好吃鹽烤魚”「部落風,像在野餐」 創意料理”來池上一定不能錯過的特色餐廳” 。Yu咪美食日記 ... 於 a69086708.pixnet.net -

#14.打鹿岸原住民人文主題餐廳(官方網站)

「打鹿岸原住民人文主題餐廳」是主題特色餐廳類的山產野菜料理,位於桃園市莊敬路一段101號。打鹿岸是由一群原住民朋友所創立,為了給居住於平地的其他原住民家的感覺, ... 於 www.daluan.com.tw -

#15.蝸牛當早餐!原住民網美風Brunch,刺蔥茶葉蛋

店家老闆來自台東都蘭阿美族,娶了漢族姑娘,這間原住民風味早午餐店,請 ... 堅持阿美族「簡單調味就很美味」的料理手法,想讓都市人也能輕鬆品嘗, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#16.La fung 樂飯原味食屋《花博店》-平日單人套餐 - 17Life

La fung 樂飯原味食屋《花博店》-平日單人套餐-花蓮阿美族部落美食主廚,傳統烹飪堅持自然野味,獨特原始山林風味進而流連在您的齒間. 於 www.17life.com -

#17.阿美族傳統美食@ 小羊

傳統阿美族人以小米、芋頭等穀物及根莖作物爲主食,佐食則包含了野菜及魚肉,野菜的採集尤其廣泛,舉凡山蘇、過貓、山茼蒿、龍葵、刺莧、林投、樹豆、藤心 ... 於 qwe5478.pixnet.net -

#18.花蓮原住民餐廳 - Bnbern

(彩虹夜市)福町夜市交界原住民一條街全新開幕D18攤豬豬豬原住民美食阿美族創意料理,等您來品嘗樹屋餐廳位於鯉魚潭潭南遊憩區,是花蓮知名原住民風味 ... 於 bnbern.ch -

#19.台灣阿美族與泰雅族原住民飲食文化作者: 張以馨。國立台南家

比如說各種野菇、野菜、山豬、山羌、. 溪魚和溪蝦就是原住民主要的食物來源。 不過隨著時代的變遷,原住民的美食不再侷限於這些山產和野味了,現在也. 只有在 ... 於 www.shs.edu.tw -

#20.臺東波浪屋4樓Kakumaenan(阿美族語:吃飯的地方)開幕啦 ...

邀請您一起享用原民美食| 中央社訊息平台. 本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗,同時尊重使用者隱私。當您 ... 於 www.cna.com.tw -

#21.龍私廚義法餐廳|花蓮市區美食,阿美族原民素材華麗變身為義 ...

原來主廚阿龍師手藝了得,店裡每一道菜色都是阿龍師的精心創作,他將花東原住民經常使用的食材融入義法料理,研製出獨門風味的創意菜色,擺盤更是美輪美奐 ... 於 mimiya888.com -

#22.【台東美食】九格浪原住民風味餐廳/海鮮餐廳/ 刺蔥悶雞/原住民 ...

台東是台灣最多原住民族群的縣市,阿美族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、達悟族。東海岸線、花東縱谷線許多原住民部落,. 於 ann319999.pixnet.net -

#23.原民紀錄片團隊攜手桃園餐廳特製風味料理

原住民族被工作吸引來到桃園生活,卻也增添了桃園在飲食文化的豐富度,有阿美族帶來種植的麵包樹、翼豆,也有賽夏族、泰雅族的生醃肉,這些食材對非原 ... 於 tyenews.com -

#24.花蓮光復 紅瓦屋老地方文化美食館 招牌野菜沙拉/石頭火鍋/原 ...

到紅瓦屋的時候,傳來一陣敲打的聲音,走到掿大的工作室一看,原來阿美族老闆娘林鳳廷正在動手創作作品。 屋內雕刻與擺設,幾乎全都是她自己的作品。 於 blog.xuite.net -

#25.台東特色餐廳❘ 來體驗用手吃飯的感覺❘ 阿美族部落美食❘ ...

台東特色餐廳❘ 來體驗用手吃飯的感覺❘ 阿美族部落美食❘ 預約制 · 《達麓岸部落屋》地理位置 · 《達麓岸部落屋》停車場 · 《達麓岸部落屋》戶外庭院用餐區 ... 於 fangwenkuo.com -

#26.料理不只是料理! 讓味蕾來趟阿美族文化之旅每道菜都是故事

隨著過去幾年原住民料理的盛行,越來越多旅遊勝地都能看到打著原民料理的餐廳林立,真正走進去品嘗後,卻往往端出的是大盤的山蘇、鹹豬肉等料理,彷彿原民 ... 於 udn.com -

#27.花蓮美食-阿美族無菜單私房料理慕名 - CherryrryLife HOME

既然難得來到了花蓮,當然要尋找在地隱藏美食,位於七星潭風景區附近,隱藏在民宿巷弄邊間的『慕名』,是由阿美族風格與創意料理之結合,主打原住民 ... 於 bestcherry.pixnet.net -

#28.【食】花蓮美食_陶甕百合春天(無菜單料理) - Ken&Alice 玩樂誌

(2012.06)「陶甕百合春天」是無菜單的原住民創意餐廳,主廚陳耀忠有阿美族廚神的美譽,是嚴長壽眼中「不世出的奇才」。光看到這道『生魚片』的如 ... 於 kenalice.tw -

#29.阿美族部落野菜風味餐@ 米家樂

阿美族 · 辣炒五節芒 · 藤心木鱉子湯 · 刺蔥燒雞 · 蘿蔔鹹豬肉 · 酥炸麵包果 · 鹹蛋南瓜 · 五菜一鍋湯 ... 於 as0905687209.pixnet.net -

#30.金鐘主持人「阿美族廚神」陳耀忠爆性侵醜聞! 和解不成遭 ...

以原民台《'aledet美味阿樂樂滋》在2017年獲得「人文紀實節目主持人獎」的陳耀忠,除了有主持人身分外,也在花蓮經營餐廳,還被總統蔡英文稱為「阿美 ... 於 star.ettoday.net -

#31.長濱無菜單料理、台東原住民料理在PTT/mobile01評價與討論

在阿美族無菜單料理這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者designW也提到餐廳名稱:嘉義.阿里山-游芭絲鄒族風味餐消費時間:2022年/3月地址:嘉義縣阿里山鄉1鄰1之8號 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#32.花蓮|紅瓦屋老地方文化美食餐廳:品嘗傳統原住民風味料理

紅瓦屋旁有一整區空地可以停車,不用擔心找不到停車位,提供阿美族傳統美食的餐廳,紅瓦屋是當中歷史最悠久的一家,環繞在一片清澈的魚池畔,極具用餐 ... 於 travel.yam.com -

#33.“太平洋是我的冰箱!”跟著阿美族廚神陳耀忠一起上山下海

帶領我們的人是陳耀忠,耀忠的阿美族名是“春天”(Canglah),以主持原住民 ... 無菜單餐廳《陶甕、百合、春天》(兩個女兒跟自己的名字)的老闆兼主廚,被 ... 於 tastytrip.com -

#34.全台原住民餐廳特搜|超道地原民美味都在這- GOMAJI夠麻吉

打鹿岸這個店名源自於阿美族語的工作地休憩的寮房,而同樣的老闆希望將這家餐廳定位成在都市叢林裡心靈能夠休憩的地方。在這裡,你可以品嘗到各式風味 ... 於 www.gomaji.com -

#35.【民宿老闆帶隊玩花蓮3】一次吃到阿美族與太魯閣族料理 ...

Ami說阿美族臨山近海,食材豐富,所以族人大多很會做菜,故鄉少有組合式的原住民餐廳,於是找來太魯閣族的吳美香,兩人一起端出自家美味。 Ami(左)和吳 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#36.從產地到餐桌,原民美食報你知 - 看見‧太陽

阿美族 · #小米酒 · #酒麴 · 龍私廚義法餐廳 · #花蓮 · #阿美族 · #卑南族 · #私廚料理 · 沙巴漾 · #臺東 · #卑南族 · #無菜單料理 · #原民餐館 · #原民野菜. 於 explorethesun.tw -

#37.【高雄食記】【苓雅】《巴格浪原民居酒屋》(附菜單) - 痞客邦

阿美族 老闆娘私心最愛的刺蔥野菜蛋捲2. Amis獨家檸檬蝦3. 軟嫩下飯的鴕鳥肉 ... 既然都來到原民餐廳了,阿粨是必須的。 IMG_2241.JPG. 於 engleo0929.pixnet.net -

#38.臺北市--原鄉63 原住民文化餐廳 - 隨心所欲查爾斯

這個是阿美族常見的醃漬食物--席烙,是用牛油下去製作的,味道相當鹹,吃的時候千萬不要一大口吃下,而且要記得配著白飯一起吃,不然絕對會受不了那個鹹度 ... 於 g8906011.pixnet.net -

#39.阿樂樂代Aredetay (原住民文化風味餐) - 餐廳

餐點以法式風格呈現,調味則是融入阿美族傳統部落風味,食材也多採在地契作方式。一些器皿用品,也融入部落傳統竹編技藝,在用餐同時順便認識阿美族傳統文化。 於 aredetay-lunch-restaurant.business.site -

#40.全台10間特色部落廚房。用美食傳遞原民文化|不只風味

台灣各地台菜餐廳。30家食記|Taiwanese Cuisine (持續更新) ... 部落廚房, 部落廚房餐廳, 部落美食, 部落餐廳, 鄒族美食, 阿美族美食. 於 margaret.tw -

#41.【花蓮光復美食】紅屋瓦餐廳。馬太鞍溼地旁很有特色的原 ...

今天要來推薦一家我好愛吃的餐廳,那就是位在馬太鞍溼地旁的 紅屋瓦原住民風味 ... 花蓮光復美食推薦-紅屋瓦原住民風味餐廳 ... 阿美族的生態寶藏. 於 www.lillianblog.com -

#42.芭洋Amis美饌- 花蓮 - 口福海鮮餐廳

燒烤美食不管到哪都非常受歡迎高家米倉的芳療師女兒筱媛,從小看著媽媽在廚房的背影長大,希望傳承的阿美族珍貴的野菜文化、語言,還有母親的手藝,今年,筱媛和母親一起 ... 於 www.cetacean.com.tw -

#43.台東原住民餐廳推薦,烤雞、烤魚特色部落風味餐等你嚐鮮

同樣位於台11線上、三仙台附近的浮定咖啡FUDIN CAFE,是由部落青年夫婦用心打造與經營的空間,其中“fudin”在阿美族用語是「魚」的意思,因此在店外可以感受到濃濃的 ... 於 www.shopback.com.tw -

#44.花蓮最難訂位的無菜單原住民料理!我發誓這是我吃過最好吃的 ...

餐廳 人數控管,保持安全社交距離 ... 阿美族泡菜+馬告鹹豬肉+清炒野菜+野菜沙拉+野菜煎餅+糯米飯 ... 這是一道阿美族傳統料理,香氣撲鼻〜. 於 juishanchang.pixnet.net -

#45.博士原鄉創生找回阿美族風味 - 東華大學

他是專長國土計畫的學者,為找回阿美族傳統味道,在光復鄉開了一間無菜單料理餐廳,雖然目前因投身公部門而退出餐廳經營,但一講到原住民料理,就 ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#46.圓滿落幕|109-1學期文化研習-原味廚房野味狂饗首部曲(3/25)

學生當天除了對阿美族豐富美食文化有更深入的認識外,更藉由大會舞感受到原住民是如何凝聚感情、傳遞傳統。 123. 12. 國立中正大學課外活動組 · 成功大學原住民文化交流社. 於 isrc.web2.ncku.edu.tw -

#47.讓味蕾來趟阿美族文化之旅 - 新浪新聞

然而在花蓮的阿樂樂代(Aredetay)卻反其道而行,將坊間豪邁的供菜形式,轉為更精巧、細緻的擺盤呈現,用餐時彷彿法式餐廳的優雅,但每一道菜卻都是對於 ... 於 news.sina.com.tw -

#48.【花蓮美食】劍柔山莊

這對阿美族國小老師退休後,為了讓更多人認識阿美族野菜料理的特色文化,決定自己跳出來開阿美族風味餐廳,上菜時老闆娘林宛柔還會一一地介紹菜色及特色,很有老師的「傳道 ... 於 www.taiwanviptravel.com -

#49.來台東就要吃原住民傳統料理!品嚐「M'LOMA食堂」

接下來就讓妞編輯為大家介紹幾家不容錯過的美食餐廳,不管是家常菜還是無菜單 ... 阿美族飲食資源的取用比其他族群更加廣泛,囊括了山珍及海味,除了 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#50.【花蓮美食】光復糖廠阿嬤廚房餐廳道地風味餐原住民阿美族 ...

來萬榮瘋萬榮第三天,因為入住光復糖廠日式木屋,晚餐我們就在阿嬤廚房餐廳享用,有簡餐、合菜、風味料理,日式平房建築很有特色,結合著原住民阿美族 ... 於 hahalover.pixnet.net -

#51.跟著阿美族廚神採集山海原味:陶甕百合春天陳耀忠 - 樹冠生活

行經大港口,駛上鮮豔奪目的長虹橋跨越秀姑巒溪朝靜浦部落前進,最後抵達此行的目的地—陶甕百合春天餐廳。步出車外,映入眼簾的是壯闊的秀姑巒溪出海口, ... 於 canopi.tw -

#52.陶甕百合春天-花蓮美食 - 成功168民宿

花蓮無菜單料理原住民美食創意料理這家位於長虹橋頭的風味餐廳是以老闆陳耀宗與兩個女兒三人的阿美族名字「春天」 於 success168.tw -

#53.【台東部落食尚-分享廚房】池上芭洋Amis美饌——阿美酒釀體驗

讓我們跟著部落主廚的雙手,學一道料理美食,透過食物與人的心情對話,走進部落的一段故事。 【台東部落食尚-分享廚房】池上芭洋Amis美饌—. 2道點心教學X1桌阿美 ... 於 www.accupass.com -

#54.阿美族無菜單料理 :: 台灣美食網

2012年6月19日—(2012.06)「陶甕百合春天」是無菜單的原住民創意餐廳,主廚陳耀忠有阿美族廚神的美譽,是嚴長壽眼中「不世出的奇才」。光看到這道『生 ...,2020年8 ... 於 food.iwiki.tw -

#55.阿美族美食阿美族美食 - Sbyix

阿美族 傳統美食阿美族傳統美食傳統阿美族人以小米,山茼蒿,結合阿美族的醃漬料理與採集小旅行,到訪過長濱的人,體驗阿美族特有的「月桃編織」 及一定要品嘗的Torik – 奇 ... 於 www.oriennytanec.me -

#56.《台東長濱美食推薦》10家無菜單料理、法式美食、現捕海鮮

一耕食堂是長濱數家無菜單料理中,少數以原住民料理聞名的餐廳。透過創意的手法,讓傳統的阿美族料理不僅保留原有風味,同時也能 ... 於 taitung.dofuntrip.com -

#57.阿美族美食 - 痞客邦

來看痞客邦超過4 則關於阿美族美食的文章討論內容: 小蚊子愛飛飛的部落食尚台東海岸線美食~比西里岸PawPaw鼓樂團、幾米彩繪Faluhay法小蚊子愛飛飛的部落食尚台東 ... 於 www.pixnet.net -

#58.部落原住民風味餐Archives - 發現台東

... 正宗的阿美族原住民風味餐,也可以更認識阿美族的飲食文化、感受阿美族青年對故鄉的熱情。店名「一耕食堂」,意思是一年耕作一次,老闆巴奈在長濱種米,開餐廳本來 ... 於 discovertaitung.com -

#59.花蓮美食:最有特色的原住民料理-慕名 - Yahoo奇摩

這家餐廳是原住民的特色美食,是花蓮當地人才知曉的無菜單料理餐廳,餐點是以原住民常用的食材為主,再加上阿美族主廚的創意料理,呈現出來的餐飲不僅 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#60.花蓮縣阿美族美食

花蓮縣阿美族美食. 2009/04/30. 文字/王宣一. 字-字+. 想到花蓮找原住民餐廳,很多人都推薦這一間在光復鄉馬太鞍溼地上的「紅瓦屋餐廳」。對於這種太多人推薦的餐廳, ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#61.芭洋Amis美饌|甜酒釀DIY和野菜葉拓體驗|味蕾和視覺深度 ...

Dec 14. 2019 16:44. 【台東池上小旅行】池上美食-芭洋Amis美饌|甜酒釀DIY和野菜葉拓體驗|味蕾和視覺深度體驗阿美族美食享宴|台東餐廳池上美食推薦 ... 於 maymay8730.pixnet.net -

#62.芭洋Amis美饌 - 台東部落食尚

位於池上的「芭洋AMIS 美饌」,採預約制無菜單料理,從餐廳內的桌椅、擺設,到美味佳餚,都是兩夫妻親手製作,希望能藉由美味、健康的食物,傳達原住民的熱情、溫暖。 於 ttstylefood.com -

#63.不只是吃飯更是餐桌上的旅行阿樂樂代讓味蕾來趟阿美族文化之旅

然而在花蓮的阿樂樂代(Aredetay)卻反其道而行,將坊間豪邁的供菜形式,轉為更精巧、細緻的擺盤呈現,用餐時彷彿法式餐廳的優雅,但每一道菜卻都是對於阿美族文化最 ... 於 b2b.travelrich.tw -

#64.以太平洋為冰箱的阿美廚房陶甕百合春天無菜單料理 - 野旅行

陶甕百合春天是具有特殊意義的名稱,餐廳主人陳耀忠. ... 的山海物產資源,來到靜浦部落,一定不能錯過阿美族廚神陳耀忠的陶甕百合春天無菜單料理。 於 www.yatravel.tw -

#65.〈芭達桑風味餐〉原住民特色料理好味道 - 漁夫週誌

整個餐廳的裝潢非常有原住民的味道,感覺與大自然融合在一起,雖然是在 ... 最誇張的是天花板上還掛著非常漂亮的船,我想應該是阿美族的特有船隻吧! 於 fencertw.pixnet.net -

#66.[花蓮]噶瑪蘭美食/曹錦輝恩師帶你吃可口阿美族特色餐 - 欣傳媒

您知道全台最大的阿美族部落在哪嗎?就是花蓮縣光復鄉的馬太鞍,阿美族是非常會運用在地野菜與食材,烹調美味料理的族群,想嚐鮮的你,不能錯過阿美族 ... 於 www.xinmedia.com -

#67.什麼才是阿美族料理?斜槓博士攜手阿美族主廚 - 上下游

吳勁毅等了足足五年,餐廳最重要的靈魂人物:主廚,直到去年才出現。 阿美族主廚Looh,科班出身。高職與科大唸的都是餐飲,從高職三年級開始專攻法式料理 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#68.吃飯的地方)開幕啦!!邀請您一起享用原民美食 - 台東縣政府

波浪屋4樓Kakumaenan(阿美族語:吃飯的地方)開幕啦!! ... 縣府原住民族行政處表示,臺東TTstyle原創館16號店「原味崛起」,以平價無菜單料理提供廣大民眾新選擇,運用原住民 ... 於 www.taitung.gov.tw -

#69.原鄉美食探訪阿美族都歷部落|大紀元時報香港

台灣東部那空氣中奔放、自由的氣息,部落文化更孕育出獨特的美食風情,值得大家深度走訪。 位於台東成功鎮、台11線125公里處,東海岸最大的阿美族部落「都 ... 於 hk.epochtimes.com -

#70.曾被蔡英文稱讚為「阿美族廚神」 陳耀忠原住民餐廳發生大火

所幸大火並未造成人員傷亡,內部主體餐廳因是水泥所以並未受到波及,目前起火原因初步鑑定是電線老舊所造成,詳細結果還需消防局進一步鑑定。 阿美族 ... 於 news.pts.org.tw -

#71.【花蓮美食】3番2次原住民風味餐廳 - 旅遊休閒樂活趣

阿美族 主要的飲食來源為打獵、捕魚、畜養豬、雞、種植稻米、小米等,並習慣食用鹽醃製的食物、煙燻的肉或魚及吃檳榔等。 小米. 於 tyjls4851.pixnet.net -

#72.阿美族- 傳統文化 - 原住民數位博物館

阿美族 主要的飲食來源為打獵、捕魚、畜養豬、雞、種植稻米、小米等,並習慣食用鹽醃製的食物、煙燻的肉或魚及吃檳榔等。 族人也會在家屋附近的菜園裡及田中種植一些可食的 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#73.紅瓦屋文化美食餐廳 - 旅遊平臺Travel Alliance

紅瓦屋是馬太鞍第一家傳統阿美族料理餐廳,身為阿美族的夫妻兩人開了這間原住民美食餐廳,讓更多的人認識阿美族傳統好風味! 餐廳身處田園交錯,荷葉飄香。 於 travel.thealliance.org.tw -

#74.[花蓮光復美食]阿樂樂代Aredetay-原住民法式料理

來吃阿樂樂代之前,我想問大家的是 你知道傳統阿美族喜歡吃什麼嗎? 你才會知道吃他們的每一道菜有原住民文化的涵義,阿美族喜歡吃苦的食物,像是 ... 於 www.jumpman.tw -

#75.道地的原住民餐廳體驗手抓飯的樂趣老闆很可愛直說阿美族是 ...

73 Likes, 8 Comments - ✨Sunny (@sunnyp.ig) on Instagram: “道地的原住民餐廳體驗手抓飯的樂趣老闆很可愛直說阿美族是母系社會女生坐著不用動全程 ... 於 www.instagram.com -

#76.台東八拉坊原住民美食餐廳(台東享用阿美族 ... - Sunny 飲飲食食

餐廳 以原住民阿美族特色餐為主,所以員工一律是阿美族人,穿著原住民服飾,餐廳裝潢也以原住民風呈現,每塊木頭都有它的一個故事 ... 於 sunny1948.blogspot.com -

#77.達路鞍原住民風味餐廳

花蓮七星潭慕名私房料理. 04 石雕博物館石雕博物館. 2018. 馬兒,辛苦了! 新人當然也辛苦了! 紅瓦屋團隊呈現的原住民風味餐.2016 · 花蓮最大的阿美族部落太巴塱,精彩的 ... 於 rutrut.eu -

#78.【部落好滋味1】打鹿岸原住民人文主題餐廳來什麼就煮什麼

「打鹿岸」是阿美族語,意思是工作地的休憩寮房。身兼室內設計師與紀錄片導演的喇外達賴,以傳統工法蓋成建築體,巨大原木桌椅都是由卡 ... 於 www.ctwant.com -

#79.芭洋Amis 美饌:揉合飲食、手作與音樂!相邀旅人以玩 ...

由高筱媛返鄉創立的「芭洋Amis 美饌」,透過創意轉化部落的家常料理,結合美學設計並融合手作、歌舞等活動,讓旅人深刻體驗阿美族的餐食與傳統文化。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#80.原民臺《'aledet 美味阿樂樂滋》主持人/陳耀忠(阿美族)

花蓮縣豐濱鄉港口村有一個不設招牌的原住民創意料理餐廳,主廚是阿美族勇士陳耀忠,他的料理檯上,永遠無法確知:「本餐菜色如何?」因為魚蟹的食材來源,是他從東海岸的 ... 於 stlc.dsa.fju.edu.tw -

#81.芭洋Amis美饌 - 萬物糧倉大地慶典

... 得欣欣向榮,圍牆入口處,小黑板上寫著「芭洋Amis美饌」,下方幾盆小植栽,綠意盎然地向訪客表示歡迎,入內不見餐廳,倒先看見一棟傳統住宅,這是池上阿美族高家祖 ... 於 www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw -

#82.為池南部落注入活水的樹屋餐廳(農委會)

阿美族 人稱鯉魚潭地區為「Fanaw」意思是「水池」,而位於鯉魚潭南方的部落則被命名為池南部落「Banaw」,此地的阿美族人主要為七腳川系統,在七腳川事件後,由當時的頭目 ... 於 www.coa.gov.tw -

#83.[花蓮市美食] 娜滋滋烤魚@ 300元起無菜單原住民料理,花蓮最好 ...

娜滋滋提供的是花蓮最好吃的阿美族烤魚套餐, 兩人700元,三人以上每人300元, 建議3人以上來享用,比較覺得划算。 如果想要 ... 於 www.bigfang.tw -

#84.【名人帶路】陳瑩最推薦的原住民餐廳!竟然把石頭丟進湯裡煮?

紅瓦屋在馬太鞍開業逾30年,是當地第一間原住民特色餐廳,主要供應阿美族特色料理。醒目的紅色屋頂,挑高的大門,門口放著成堆的檳榔葉鞘,以及獨特 ... 於 www.4gtv.tv -

#85.滿天星斗之下…品嘗「台東池上」阿美族料理的BBQ華麗展演!

芭洋提到自己回到部落多年,卻也是這三年才開始經營阿美族餐廳。同時,透過這幾年在池上舉辦的產地餐桌活動,也影響著料理呈現的風格走向,芭洋提 ... 於 www.ciaotw.com -

#86.池上美食-芭洋Amis美饌 - Facebook

傳統恆春阿美族的美食+現代創意料理~ #晚餐600元/人#需預約(以預約時間而定,最晚一天前) #最低消費為4人份合菜(成人),孩童費用另計#每週一、二公休大埔村5鄰51號, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#87.阿美族民俗中心附近的餐廳- 成功鎮 - TripAdvisor

阿美族 民俗中心附近餐廳:在Tripadvisor 上查看台東成功鎮阿美族民俗中心附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#88.【花蓮.食記】壽豐.樹屋~Ba-Naw全餐

大隻熊客人反應樹屋餐廳太讚了從花東騎遊回來的Sam跑來說開心的大隻熊決定 ... 在花蓮鯉魚潭畔世居阿美族的南勢阿美族他們稱這裡為Ba-Naw部落南勢阿美 ... 於 maluchunchun.pixnet.net -

#89.一種打動人心的滋味跟著阿美族廚師陳耀忠,尋找市場買不到的 ...

2019年7月10日 — 謙卑知足與自然共存的飲食生活哲學 · 豪邁卻細緻的野廚料理傳達的是對食材的尊重 · 更多傳統部落美食 · 耀忠主廚的「山海原味」野菜料理食譜 · 樹冠生活. 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#90.阿美族--池南部落「樹屋」原住民風味餐廳

「樹屋」坐落於花蓮縣壽豐鄉池南村鯉魚潭(當地族人稱之為Banaw)畔旁。本地部落族人主要為阿美族(南勢阿美),在阿美族語裡稱此地為「Fanaw」ㄧ詞,意指為「池子」之 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#91.台東。餐廳|米巴奈的阿美族美食- 雪倫情報局

台東有不少好吃又有特色的原住民餐廳,比如在張惠妹老家附近的「原始部落」, ... 米巴奈主推的是阿美族料理,這碗「糯米飯」是蓬萊米加糯米改良的米種, ... 於 sharonlife.tw -

#92.【花蓮秀林美食】小好美廚房原住民料理風味餐推薦!隱身台九 ...

如果你要去太魯閣、新城老街旅遊的話,推薦可以順路來《小好美廚房》吃午餐《小好美廚房》菜單菜色選擇雖然不多,但都是老闆、老闆娘手作的阿美族家庭 ... 於 tenjo.tw -

#93.台東之旅第一天-特選餐廳、阿美族民俗中心、都歷遊客中心 ...

這陣子大家都因新冠毅情越來越嚴峻,看著每天確診人數都是200位以上起跳,加上因新冠病毒死亡的人數,也不斷攀升,著實會讓人頭皮發麻呀! 於 wenny668.pixnet.net -

#94.【花蓮。光復】紅瓦屋老地方文化美食餐廳。阿美族風味 ...

阿美族 風味餐廳。石頭火鍋。馬太鞍地區的第一間餐廳. 中式料理box1817 2017-05-20. 於 1817box.tw