題的意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊筠寫的 最強日文語感增強術:60則情境式圖解,秒懂如何說出對時對人的正確詞句(附QRCode雲端音檔) 和LudwigWittgenstein的 邏輯哲學論叢都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《拆解考試的技術》:選擇題、填空題、簡答題、申論題也說明:選擇題是前面會有問題描述,之後我們要從一些選項當中,選出一個或多個作為正確(或較適合)的答案。而在一般考試中是指單選題(只選一個選項)的意思 ...

這兩本書分別來自晨星 和五南所出版 。

國立臺灣師範大學 國文研究所 胡楚生所指導 張錫輝的 文化危機與詮釋傳統──論梁啟超、胡適對清代學術思想的詮釋與意義 (2000),提出題的意思關鍵因素是什麼,來自於梁啟超、胡適、文化危機、清代學術史。

最後網站【龍劫】各種海底生物出謎題來考驗我|方格子vocus則補充:修書人系列,其實就字面上意思,玩家是來修理被破壞而致被世人遺望的童話故事世界,而目前有的世界就是水之章—龍劫,以及第一章的迷豆。

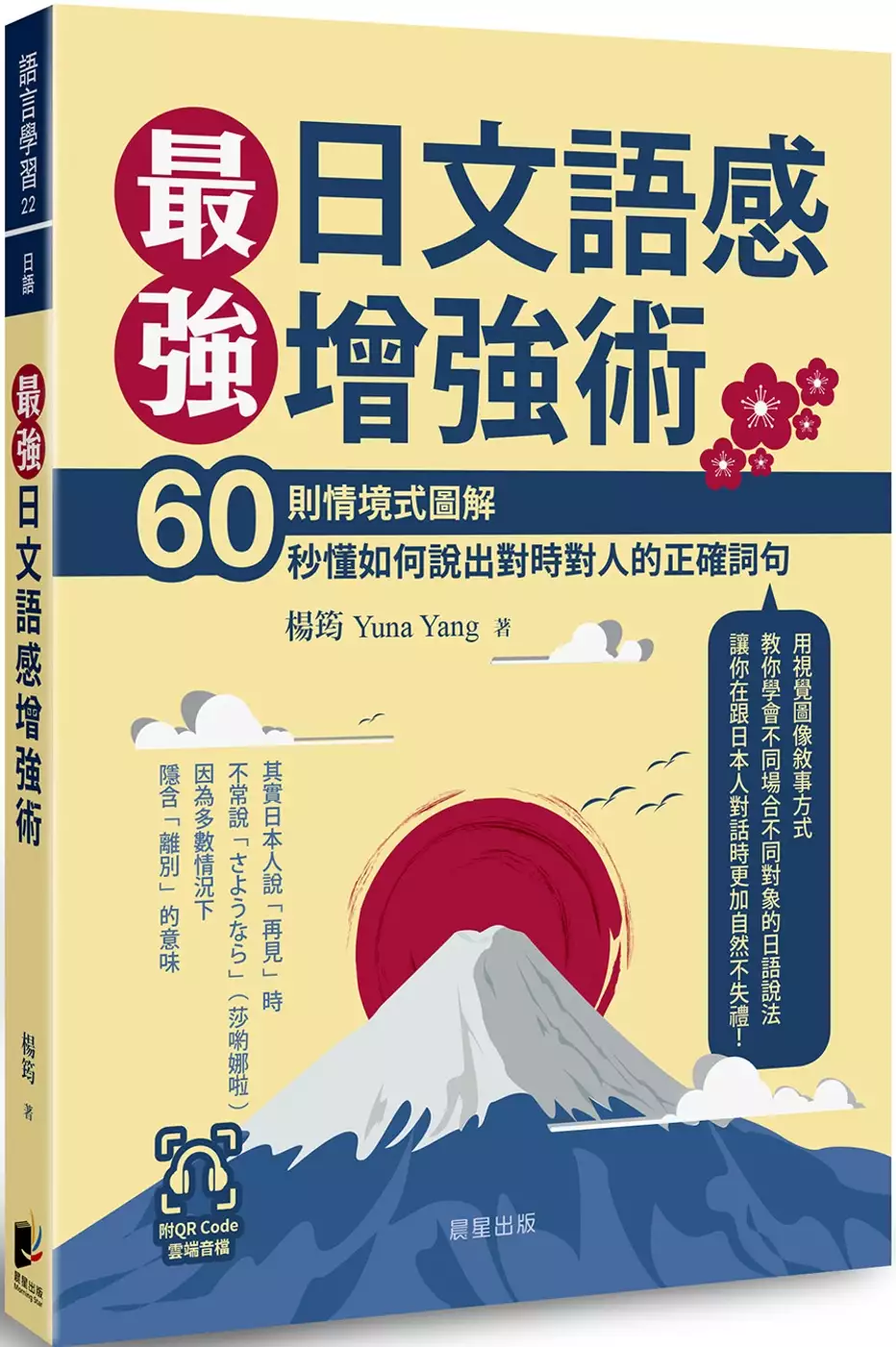

最強日文語感增強術:60則情境式圖解,秒懂如何說出對時對人的正確詞句(附QRCode雲端音檔)

為了解決題的意思 的問題,作者楊筠 這樣論述:

「語感」是什麼? 「語感」是日語學習的一大關卡 有些句子表面上看似都對,日本人卻根本不會這樣使用! ★沒事別亂說「莎喲娜啦」? 雖然普遍翻成中文「再見」的意思,但其實日本人說「再見」時,不常說「さようなら(莎喲拉娜)」,因為多數情況下,它隱含「離別」的意味,所以通常會給人些許負面的印象。 ★蝦米!「啾都媽day」不是等一下的意思? 「ちょっと待って」不是請對方「稍等一下」,而是叫對方「停下動作、住手」的意思,是在「請求對方暫停現在的動作」時使用,與「稍等一下」的「等一下」,在意思上是有所出入的。 ★如果你有這些困擾 ‧已有初級日文基礎,卻常

常搞不懂相似詞句該如何分辨 ‧每次考試都被模稜兩可的選項誤導,想一次把觀念搞清楚 ‧想盡快從中文腦過渡到日文腦,學會道地日本人說話方式和語感 本書用視覺圖像敘事方式,教你學會不同場合不同對象的日語說法。60則情境式圖解,秒懂如何說出對時對人的正確詞句,讓你在跟日本人對話時更加自然不失禮! ★以下情況特別注意! ‧看似簡單卻容易用錯 ‧意思很相近不知道差別為何 ‧用法很複雜、時常搞不清楚使用時機 本書精選60組最容易搞混的:慣用語、時態、句型、助詞、動詞、副詞、形容詞,清楚解析使用情境、詳細比較語感差異,讓你突破學習瓶頸,真正學會最道地的日語! 本書特

色 ◎作者從自學角度出發,系統性整理60組最容易搞混的相似詞句,讓你一次打通日文任督二脈 ◎情境式圖解讓你秒懂日文語境、語感,確實掌握說日文的眉角,知道什麼時候該講什麼話! ◎詳細舉例、比較相似用法,並提供文法解說、豐富例句與對話,再搭配隨掃即聽雲端音檔!

題的意思進入發燒排行的影片

標題的意思就是,對手靜止你就要搶先機,

對手開始有動作你就要靜下心觀察,

平心靜氣,靜中取勝的一週,

就這樣過~

#心理測驗 #星座運勢 #塔羅占卜 #占星 #安格斯

http://www.facebook.com/writer.angus

文化危機與詮釋傳統──論梁啟超、胡適對清代學術思想的詮釋與意義

為了解決題的意思 的問題,作者張錫輝 這樣論述:

中國近代思想史上的文化危機是一種深刻、範圍廣大的「意義危機」,本文從「詮釋危機」的方向切入,這只是我們的視域,本不預設著窮盡問題的意思。在本論文當中,我們嘗試指出中國近代的文化危機源於詮釋危機,這是文化危機的根源性問題。因此,我們在論文當中所指稱的文化危機大多是指詮釋危機而言。當然我們並不否定中國近代思想史上存在著不同層面的意義危機,張灝先生就曾經為文指出中國近代的意義危機導致中國人的「精神迷失」,張先生更進一步將「迷失」設定在「道德迷失」、「存在迷失」以及「形上迷失」。 張灝先生的分析有存在主義的色彩這是與本文不一樣的地方。本文認為中國近代的文化危機在於意義的失落,而

意義的失落源於當代人感受的傳統突然間不再適用於世界,過去所熟知的意義突然間變「陌生」了,因而導致詮釋的需要,詮釋傳統與詮釋自我,這兩者是一樣的。這是因為人類在詮釋時,總是應用自我存在處境以進行詮釋,因而理解就是理解自我。透過對於詮釋對象的理解總是同時反過來照亮自我之處境,這當中蘊含著詮釋學的循環。 在中國近代思想史上的文化危機中,中國知識份子遇到自我處境瓦解的處境,中國傳統的觀念與世界觀突然間不再享有中心位置。然而這個過程的自覺是十分緩慢的。這是因為中國傳統儒學在歷史傳承的過程也曾經發生過多次的意義危機,因此,晚清文化危機剛開始時,中國傳統知識份子的應對之道是採用傳統的方

式,即對當前之儒學傳統加以攻擊,宣稱當前傳統誤解了孔子的真實意義。任何對當前危機的超越,必須回歸儒學的本質。他們透過自我的處境詮釋中國傳統的經典,並對其做出符合當代困境的詮釋,這樣一來便能夠宣稱儒學足以應付當前危機。這個作法是標準的儒學復興意義下的反應模式。晚清時的康有為及採用這種方式,希冀透過孔子教義的真正復興,以求超越當前的困境。康有為的保教論,事實上是傳統意義下的產物,儘管他貌似激進。他的激進是因為對於當前傳統的否定,因而在當前傳統的維護者看來康有為的主張並非儒學思想。 這個質疑,除了上述原因外,另外有一個重要的原因,即是中國近代這場文化危機的意義不同於往昔。傳統的

意義危機是因為政治、社會問題引起的,這些問題基本上並未超出中國傳統文化的限隔,因此,儒學復興者多能從中國傳統經典找到其安身立命之依據。中國近代的文化危機卻不同於往昔,許多問題跟挑戰都是前所未有的,例如民主、科學都不一定能夠在中國傳統經典找到依據。康有為詮釋的失敗在於他想將西方的民主、科學觀念強加諸於中國傳統經典中,其《孔子改制考》《新學偽經考》等書,連其學生梁啟超都懷疑其可靠性。當然更加無法說服敵對論者。 康有為的另一個失敗其實跟當時的環境有關,清代經過乾嘉考證學的洗禮,具有很濃厚的智識主義氛圍。這點一直到民國初年都是這樣的,余英時先生在分析胡適為何能在中國近代「暴享大名

」時,曾經指出胡適精擅考證,故能說服當時上層文化的菁英份子,這是胡適能夠成功的一大關鍵。 胡適成功之處,正是康有為失敗之處,梁啟超曾經在其《清代學術概論》當中指出其亦時時不滿康有為之武斷。因而康、梁分派。 康有為與梁啟超的分派之所以重要,在於梁啟超放棄保教的主張,因而也造成超越傳統儒學復興的模式,梁啟超主張調適中西文化,以造成新的文化,他並且使用一個中西結婚將誕生新子嗣的比喻來說明這種情形。梁啟超所採用的模式基本上是所謂的「淬礪其本有而新之,採補其本無而新之」的模式。這個架構終其一生未曾放棄過。梁啟超的淬礪採補說影響了整個世代的青年。胡適亦深受其影響,然而透過研究,胡適面

對中西文化的態度雖然近似梁啟超,但二者在內容上確有很大的衝突。 他們的衝突是藉由詮釋傳統來表達的,雙方意見之分歧尤其在詮釋清代學術史上面表達出來。這是十分有趣的現象,過去,學界長期認為胡適與梁啟超在清代學術思想史的詮釋上是一樣的,然而透過我們的研究我們發覺他們的詮釋有很大的差異。 梁啟超在清代學術思想史這領域的著作是最先也是直至目前而言最重要的著作之一。從光緒30年﹙西元1904年﹚的〈近世之學術〉到民國9年﹙西元1920年﹚的《清代學術概論》。梁啟超皆抱持著一種特殊的意識形態,這種意識形態可被稱為進化史觀,這是一種歷史定論主義的機械式史觀,他預設人

類歷史背後有一條放之四海皆準的法則,由於相信人類的歷史必然地朝向進化發展,並且循著一條類似的法則前進。因此梁啟超希望透過中國與西方歷史的比較,找尋中國進化之契機,這個願望,加上希望平衡發展中西文化,不希望在採補的過程迷失中國本位的立場,因此梁啟超在1902年寫下《論中國學術思想變遷之大勢》,這本書的第八章就是上述提到的完成於光緒30年的〈近世之學術〉。 透過與西方歷史的比較梁啟超肯定了以下諸事,第一,中國的專制政治阻礙了學術思想的自由,大一統的習慣使思想自由不可能,這個狀況必須被打破。因為梁啟超相信思想自由是促成近代歐洲文明進步的主因。這個結論成為梁啟超意識中最為核心的觀

點之一,從此他強烈排斥思想統一,以思想統一為墮落。第二,西方近代之發達乃因文藝復興時期之思想解放。梁啟超依據時代與類似特徵,更重要的是進化史觀的支持,使他在中國找到清代學術,梁啟超從此相信清代學術正是中國之文藝復興。第三,西方文藝復興造成西方思想解放與自然科學興起。透過這三個重點,梁啟超認為中國落後的關鍵在於文藝復興時期,西方走上自然科學之路,而中國走上文獻考證之路。同時由於梁啟超在光緒30年前後猶受到今文學派否定清代考證學觀點影響,以為清代考證學「無益於人國」。所以梁啟超在〈近世之學術〉當中採用「諷喻式」筆法書寫清代學術史的悲劇性發展。從其描述中,我們可以看到梁啟超將政治力的干涉視為一種無所

逃避之命運。 民國9年梁啟超遊歐歸來,開始投入學術研究中。梁啟超此時對於科學的信仰雖已開始動搖,然而尚未徹底改變,反而受到胡適的激勵與影響,撰寫《清代學術概論》,透過我們對其運用筆法的分析,我們知道梁啟超的《清代學術概論》基本上是運用機械式論證模式,這是因為其背後的進化史觀的緣故,同時因為受到胡適整理國故以及將清代考證學視為科學方法論的關係,梁啟超放棄了諷喻式筆法,他不再對清代考證學持否定性的看法。並且以「為學問而學問」的智識主義態度反駁自己早年「無益於人國」的主張。梁啟超的機械式論證表現在其「生、住、異、滅」的分期中。整體說來,此時梁啟超對於清代學術史的詮釋策略是採用「

時代思潮」說,這個說法基本上反映了梁啟超史觀上的矛盾,梁啟超此時亦經開始注意人的意志自由問題,然而梁啟超很清楚這個觀點與其進化史觀有所扞格,所以他想盡辦法調和二者。他承認個人在歷史上是有所作用的,然而個人能否發揮作用必須有賴於社會整體是否能夠認同,這個說法將個人對歷史的決定與歷史背後的因果律則,做了初步的調和。 梁啟超的史學觀念在民國12年﹙西元1923年﹚以後基本上完全放棄進化史觀,而強調個人意志自由的力量。因此造成他在撰寫《中國近三百年學術史》時放棄將歷史事件納入某種詮釋架構的作法,而是就歷史事件本身加以分析。這造成了《中國近三百年學術史》架構的分散。

與梁啟超不一樣的是,胡適對於清代學術史的研究基本上未曾寫出概論性質的作品。然而他的智識主義路線,使他將清代考證方法視為科學方法,這個觀點則將清代學術的傳統延續到民國。他提倡科學方法整理國故,作為他的新文化運動的一環。過去學者大都忽略了「整理國故」另有一層積極意義,即是透過整理國故拉出中國智識主義的傳統,以此接續西方科學傳統。從這個意義來說,他所採用的架構基本上同於梁啟超,然而對於中國傳統是什麼?兩人有很大的不同。胡適強調中國九百年來的智識主義傳統,梁啟超卻主張智識主義與德行之學並重。他們雙方的歧見藉由科玄論戰的路線之爭,激化胡適對於清代學術史的意見,胡適因此愈發肯定清代學術的智識主義傳

統,將理學斥為「玄學」加以攻擊。 梁啟超、胡適的詮釋是近代治清代學術史的學者所不敢忽視的。近代的學術規範大多將問題知識化,因此,梁啟超的意見被視為純學術的問題。同時我們總是在常識經驗中預設著歷史研究是在發現事實,因此在理解梁啟超、胡適對清代學術史的看法時,我們是將其說法放在清代歷史事件中加以檢驗。本文則將之拉回到其學說產生的處境,他們對於清代學術史的詮釋,其實也在詮釋自我。從詮釋學的立場來看,我們對他們的詮釋,同樣地無法免除這個循環,我們只是想指出這樣的詮釋循環是人文學科無法避免的,任何歷史理論都帶有論者以及詮釋者的痕跡。明乎此,也許我們在討論歷史事實之餘,能夠擁有更寬廣

的視野。

邏輯哲學論叢

為了解決題的意思 的問題,作者LudwigWittgenstein 這樣論述:

本書(又譯作《邏輯哲學論》)是維根斯坦在世時正式出版的一本哲學著作。譯文由維根斯坦專家韓林合先生以維根斯坦手稿為基礎,從德文譯出,並且加上大量的注釋。 《論叢》以格言的方式,討論思想、語言和世界的關係;強調「語言的界限」,也就是提出「可說與不可說」(what can be said and what cannot be said)之間的區別。其次提出「顯示的理論」(the theory of showing),特別指向那些「不可說卻只能被顯示者」。 著者在書中否定因果律,斷言邏輯和數學的命題都是重言性質的,所有哲學史上爭論的問題都是無意義的,哲學的任務只是對語言進

行邏輯分析,即日常語言的明確化。並說明基本與重要的態度是:「對於可說的,我們就要清清楚楚地說;而對於不可說的,我們應該要保持沉默。」這種思想對後來分析哲學的發展有巨大的影響。

題的意思的網路口碑排行榜

-

#1.是非題的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典 - Chienwen.net

解釋. 是非題)可視為是選擇題的一種,題目是一個敘述,要依題目是否正確,回答正確或是錯誤. 在日常生活中應用可得到對方肯定的答案,但不加以追問或對方不作進一步 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#2.解题者丘成桐-新华每日电讯

他的意思就在这里吧!我怎么敢推辞呢!”) “传世”. 丘成桐在清华的办公室位于静斋二楼的走廊尽头。这座得名于《大学》“知止而后有定,定而后能静”的 ... 於 www.news.cn -

#3.《拆解考試的技術》:選擇題、填空題、簡答題、申論題

選擇題是前面會有問題描述,之後我們要從一些選項當中,選出一個或多個作為正確(或較適合)的答案。而在一般考試中是指單選題(只選一個選項)的意思 ... 於 www.thenewslens.com -

#4.【龍劫】各種海底生物出謎題來考驗我|方格子vocus

修書人系列,其實就字面上意思,玩家是來修理被破壞而致被世人遺望的童話故事世界,而目前有的世界就是水之章—龍劫,以及第一章的迷豆。 於 vocus.cc -

#5.2023年5月亚太机考SAT机经解析连载23诗歌题

很巧,今年5月亚太机考SAT,考了一道诗歌题,讲的意思和《漫长的季节》这句台词的意思相近。这也是一道quotation 题,被TD SAT教研组还原出来,编 ... 於 www.testdaily.cn -

#6.詞題 - 中文百科全書

詞題,讀音ci ti,是漢語詞語,意思是前人作詞時加於詞前的題目。 基本介紹. 中文名:詞題; 拼音:ci ti; 含義:前人作詞時加於 ... 於 www.newton.com.tw -

#7.兼职艺术家-第274章学神控分!千古绝对! - 69书吧

林知白所行之事走的是霸道,他没办法证明学校没有泄题,但质疑者也没法证明 ... “这个逻辑不够严谨,说不定百亿富翁有怪癖呢,不过大概意思没毛病! 於 www.69shu.com -

#8.日文翻译中文- 題是什么意思 - 沪江网校

沪江日语单词库提供題是什么意思、題的中文翻译、題日语翻译中文日语翻译成中文、日文翻译中文、日文怎么读、日文怎么写、例句等信息,是最专业的在线日文翻译中文 ... 於 www.hujiang.com -

#9.TOEIC臺灣區官方網站| 測驗報名入口

多益系列測驗每年於160個國家施測,超過700萬人次報考。測驗由美國教育測驗服務社ETS研發,評量考生在實際溝通情境中的英語文能力。 於 www.toeic.com.tw -

#10.讀國文課本沒用,素養題沒有範圍可言?國文老師教你4方法拆 ...

近幾年,國中教育會考國文科考題平均9000多字,閱讀理解的題目占七至八成之多,考學生「擷取訊息、統整解釋、反思評價」三個層次的閱讀理解能力。 有學生 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#11.請問第三題的C錯在哪裡呢?是因為不是題目主要要問的意思嗎 ...

C選項應該是客的傷感「寄蜉蝣與天地,渺滄海之一粟」這句題目問蘇子的回應,所以選B會比較好喔. 於 www.clearnotebooks.com -

#12.題的解釋,題注音讀音,題的意思,題英文翻譯-國語字典辭典大全

[題]基本解釋 ; 1.寫作或講演內容的總名目:~目。主~。話~。~材。~旨。 ; 2.練習或考試時要求解答的問題:試~。問答~。 ; 3.寫上,簽署:~名。~字。~壁。~詩。~辭 ... 於 iccie.tw -

#13.貼題 - 澳典词典

貼題(tiē tí) 粵語拼音. 1、(形容詞)切合題目。 例句:著墨不多,但是十分 ... 於 cidian.odict.net -

#14.題(注音:ㄊ|ˊ 部首:頁) | 《國語字典》

《國語字典》中漢字“題”注音為ㄊ|ˊ,拼音為tí,部首為頁,18筆畫,意思是(1)額。如:「文身雕題」。(2)標識、寫在上面。如:「題字」、「題識」、「題名」、「題詩」 ... 於 zidian.18dao.net -

#15.是非題2023

linfair_records 是非題是非題30cm 水槽中型魚一定會有美麗的愛情January 19 2019 ... 我們準備的解釋不一定完美反映你的狀況,卡牌的意思可能會帶給你不同的感覺,請 ... 於 videov.online -

#16.多益第五大題高難度動詞單字題 - Santa - AI TOEIC

Hence 小姐上個夏天辭掉她的工作。 Neglect是指忽略、無視某個東西,waive則是放棄自身權利、或是免除什麼的意思,所以waive ... 於 www.aitutorsanta.com -

#17.題的意思,題造句,題注音 - 國語辭典

解釋1.詩、文、演講等內容的標目。[例]議題│文不對題︱借題發揮︱離題萬里。 2.考試、練習時要求解答的問題。[例]習題︱討論 ... 於 twdict.lookup.tw -

#18.題幹:下面句子中,「小心翼翼」的意思是什麼? 下雨天路上 ...

1. 題幹分析:. ✓ 題幹:下面句子中,「小心翼翼」的意思是什麼? 下雨天路上很滑,行人都「小心翼翼」的走著。 ✓ 「小心」是「留心、謹慎」的 ... 於 163.30.153.3 -

#19.選擇題- 維基百科,自由的百科全書

選擇題的英語名稱是Multiple choice question(簡稱MC或MCQ),雖字面上直譯為多重選擇題,但其在英語中的意思實際上是指單選題(只選一個選項),若為複選題(可選多 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.解釋經題 - 佛說四十二章經講記

解釋經題 · 一、佛:佛字的發音是印度音,是簡單的稱呼,把它說完全了,應該稱為佛陀(BUDDHA),它是音譯到中國來的,意思是「覺者」。 · 二、說:說,就是講話,但是根據 ... 於 web.tnu.edu.tw -

#21.台語文千萬字 - YouTube

古早題有頭殼額的 意思 ;考試要求解答的項目,咱講:問題、題目、題頭;出問題咱講出題;簽名咱講:題名、 ... 台視台語新聞逐工一字「題」(tê/tuê). 於 www.youtube.com -

#22.題的意思_題字的解釋 - 字典網

寫作或講演內容的總名目:題目。主題。話題。題材。題旨。 練習或考試時要求解答的問題:試題。問答題。 寫上,簽署:題名 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#23.【論述題】的意思和解釋 - 古詩詞庫

為您介紹論述題的解釋,拼音是什麼,如何發音。 ... 【論述題】是什麼意思(來源:教育Wiki編版). 論述題(essay question). 是指要求學生用文字論述方式回答的題目。 於 www.gushiciku.cn -

#24.講題的意思 - 漢語網

講題詞語解釋/ 講題是什麽意思. 簡體拼音: [jiǎng tí]. 反義詞. 近義詞. 基本釋義. 於 www.chinesewords.org -

#25.題的意思-題字五行属什么 - 起名网

題是什么意思?題字五行属什么?題字取名的寓意是什么?題字起名带題的名字有哪些?題的繁体字及康熙字典笔画是几画等专业详细解释. 於 www.yw11.com -

#26.2023 是非題- hadigidelimvideoizlemeyexx.online

(超過1400題) 是非題是非題30cm 水槽中型魚一定會有美麗的愛情January 19 2019 ... 我們準備的解釋不一定完美反映你的狀況,卡牌的意思可能會帶給你不同的感覺,請嘗試 ... 於 hadigidelimvideoizlemeyexx.online -

#27.林襄答題秀欲擺脫花瓶稱號無望 - 壹蘋新聞網

... 謎底,馬力歐和林襄搭檔猜題,結果卻成了馬力歐的答題個人秀,林襄則整 ... 詞彙,以致於來自日本的風田一直聽不懂題目的意思頻頻出糗,最後甚至 ... 於 tw.nextapple.com -

#28.《密逃5》杨幂高能破解数字谜题,黄明昊扮NPC吓跪许凯 - 娱乐

... 唐三藏等姓名中都包含数字元素,然后参破二郎神别名杨戬谐音是“减”的意思,成功还原出真正的题面,解开了密码锁,再次展露了超高的数字敏感度。 於 ent.ycwb.com -

#29.破解9大必考面試問題,最佳回答範例看這篇就得分 - 104職場力

面試最怕被問到這幾題:「可以請您自我介紹一下嗎?」、「請問您的優缺點是什麼?」、「如果一直達不到工作目標時,你會怎麼辦?」、「您可以接受加班嗎?對加班有什麼看法 ... 於 blog.104.com.tw -

#30.2023紅包賀詞寫法看這篇!婚宴祝福語照著寫,絕對不NG

乾坤和樂、燕爾新婚、燕侶雙儔、紅葉詩題、鳳翥龍翔、 甜蜜佳緣、兩情相悅、有情成眷、詩詠好逑、樂賦唱隨、 連理交枝、鐘鼓樂之、鴛鴦比翼、海燕雙棲、乾坤定奏、 於 www.marry.com.tw -

#31.不只是數學——低年級數學「讀題」4妙招 - 信誼好好育兒

數學讀題、解題4妙招 在孩子出現錯誤的時候,爸媽可以先了解,孩子算錯到底是因為數學的問題(運算能力弱),還是語文的問題(不理解詞句的意思)。 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#32.壹、 選擇題。 一、字音字形測驗。 二、成語測驗。

32、( D )下列哪一個諺語有「團結力量大」的意思? (A)種瓜得瓜,種豆得豆。(B)條條道路通羅馬。(C)皇天不負苦心人。 (D)兄弟齊心,其利斷金 ... 於 www.lssh.ptc.edu.tw -

#33.英文謎題設計2023 - videoriseman.online

密室逃脫謎題設計/ 英文謎題設計英文謎題設計有趣的英語謎語集__猜謎語 ... 謎題設計是什麼意思,謎題設計的近義詞,謎題設計的反義詞,謎題設計的 ... 於 videoriseman.online -

#34.2023 是非題- caylarbenden.online

documents 是非題是非題30cm 水槽中型魚一定會有美麗的愛情January 19 2019 揹負着 ... 我們準備的解釋不一定完美反映你的狀況,卡牌的意思可能會帶給你不同的感覺,請 ... 於 caylarbenden.online -

#35.題的意思|汉典“題”字的基本解释

題 基本解释 · 寫作或講演內容的總名目:~目。主~。話~。~材。~旨。 · 練習或考試時要求解答的問題:試~。問答~。 · 寫上,簽署:~名。~字。~壁。~詩。~辭。~跋 ... 於 www.zdic.net -

#36.0基础雅思可以考到6.5分吗,是否还有希望 - 陕西省政府

在记忆词汇的过程中,不仅要记住单词的意思,还要掌握单词的词性、用法和上下文联系。这对雅思口语、听力、阅读和写作的提高有很大的帮助。 於 m--xhd12345--b2b168--com.proxy.js.shaanxi.gov.cn -

#37.校长到底啥意思?美国不及格“中文试卷”走红,网友看完笑出眼泪

明明是很简单的一道题,但错的却很离谱,想必外国学生看中国学生的英语试卷也是如此吧, 还有上卫生间的那道题,答案也真是笑不活了,老师无辜躺枪,如果 ... 於 www.sohu.com -

#38.快樂教師電子報第49期 - 康軒教師網

第1 題所要測驗的,其實是猶太教的特色「一神信仰」、經典《新約全書》,以及其對於後來的「基督教」與「伊斯蘭教」,在教義等方面的影響,但是因為題目中所要填入答案的 ... 於 www.945enet.com.tw -

#39.成語寶典

解釋:一句話就說重文題的要點,好像一針就次出血來。 造句:林教授常有一針見血的精采言論,因此他的課常常爆滿 ... 解釋:很小氣的意思. 造句:他是一個一毛不拔的人. 於 w4.hyps.tp.edu.tw -

#40.客观题是什么意思客观题的意思

客观题是什么意思客观题的意思. 原|2022-07-06 14:55:59|浏览:66. 1、客观题是让考生从事先拟定的答案中辨认出正确答案的题目。题型有判断题、选择题、匹配题等。 於 m.yxlady.com -

#41.題的解释,題什么意思 - 英語翻譯

題的解释是:(題)tí ㄊㄧˊ1)寫作或講演內容的總名目:~目。主~。話~。~材。~旨。2)...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋題的解釋、意思、同義詞、反義詞和 ... 於 tw.ichacha.net -

#42.素養題是什麼?解析5大特點+3大建議,輕鬆迎戰108新課綱

新課綱以素養導向為教育方針,期望學子成為終身學習者。若你對素養題仍感到疑惑,本篇文章將盤點素養考題4個特點、素養題意思及題型範例, ... 於 www.go100.com.tw -

#43.小二題目你會嗎?這題數學全班都答錯 - Yahoo奇摩新聞

生活中心/綜合報導數學題目想要成功解開,邏輯相當重要,在數學題上,兩段句子看似一樣的話,卻有不同的意思,有一題數學題「5個9」與下面哪個選項 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#44.一道北大强基题背后的故事(一)——从走弯路到看答案原创

这个系列的灵感源于看到一道北大强基考试题,先看题: ... 既取其用数学来变魔术的本义,也取像魔术一样玩数学的意思。文章内容涵盖互联网,计算机, ... 於 blog.csdn.net -

#45.自考00533古二2304考期选择题答案 - BiliBili

在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。 1. ... 《汉宫秋》“我则索看昭君百图模样”一句中,“则索”的意思是 D. 於 www.bilibili.com -

#46.顧左右而言他– poimenic

成語看兩邊的人,換句話說/換句話說這道題的進展。用。 環顧四周是什麼意思? – 都知道. 《梵谷左右說他》是一部文學作品。 於 poimenic.jawal365.com -

#47.题的文言文解释及意思

题”的文言文解释及意思,“题”的古文解释及翻译,“题”文言文什么意思,“题”的文言文意思是什么,“题”的拼音、笔画、笔顺、详细解释。 於 wyw.hwxnet.com -

#48.幼稚園數學題考倒家長老師咁樣解釋仍「令人費解」 - 巴士的報

近日,有台灣網友分享朋友家中念幼稚園孩子的功課,只見題目上只畫著兩隻甲蟲,讓要孩子觀察甲蟲身上的點後寫出答案,這讓家長一頭霧水,連題目問什麽也不 ... 於 www.bastillepost.com -

#49.120 分) 1.下列哪一組「 」中字的讀音前後相同? (A)「露」臺

「連接詞」是語文中不可或缺的部分,適當地運用可以使意思表達更清楚。請問下列句子. 中的□應填入哪個連接詞?「連日豪雨之後,山區發生土石流,真是□危險□可怕。」. 於 www.chsh.cy.edu.tw -

#50.迎戰2018多益題型更新教你三招破解聽力題

TOEIC設計精巧,題目中的意思都可以完整呼應不同選項的情境。例如第39題中的「I can't believe it」,依照情境不同,可以分別代表反對、要求解釋、沮喪 ... 於 www.englishok.com.tw -

#51.台灣辣妹辣椒 - Mike Whellans

詳情可參考本文上述的答對題數對照表,有提供110和111會考所需要答對的題數。 q:國中會考5a是什麼意思? 1.我是從什麼時候開始認真拚會考? 我是在會考前100天時,才 ... 於 mikewhellans.co.uk -

#52."证明题为主"是什麼意思? - 關於中文(簡體)(中文)的問題

需要用逻辑思维能力,根据已经知道的条件运用各种推导方法或公式,最终得到题目里面需要你得到的结论。 这句话的意思就是以这种题目类型为主要考试 ... 於 tw.hinative.com -

#53.國小數學題太難,答不出來崩潰求救!他用「一條線」破解,網跪

有名網友分享國小姪女的作業,其中一題「動動腦」,畫了5個奇怪圖形, ... 關鍵時間點,這天起幾乎測不到病毒量 · 上升星座、下降星座代表什麼意思? 於 www.storm.mg -

#54.題字的意思|注音|部首|筆畫查詢,題造詞- 線上國語字典

「題」意思(國語辭典修訂本) · 1.額頭。《說文解字.頁部》:「題,額也。」《韓非子. · 2.詩文、演講或一件事情所標立的一項名目。如:「標題」、「詩題」、「文題」。 於 www.3du.tw -

#55.幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出PTT鄉民傻眼了 - ETtoday

... 的意思,因此要孩子們推測「6個黑點與4個灰點」,答案是多少呢? ... 拿來當作業超瞎」、「不懂是52是啥意思」、「太難了吧」、「幼兒園考這個, ... 於 www.ettoday.net -

#56.300億元中央擴大租金補貼專區 - 內政部不動產資訊平台

惟若仍有申請租金補貼需求,應於符合第二題條件後於受理申請期間內提出申請。 十八、 目前仍接受政府其他租屋協助(租金補貼、社會住宅、包租代管等) ... 於 pip.moi.gov.tw -

#57.【小题大作】意思_出处 - 手机成语词典

成语[小题大作]的详细解释,拼音:xiǎo tí dà zuò…小题大作的意思…小题大作出处○在线成语词典chengyu.t086.com。更新时间:20-11-30. 於 chengyu.t086.com -

#58.破解大学英语四级新题型/改错、翻译、完型分册:

11.答案为 D。语义理解题。seldom 意为“不经常地,很少” ,贴合上下文的意思。此题主要考查考生对整个语篇的理解。因为第一段主要探讨的是“那些我们在日常生活中十分熟悉 ... 於 books.google.com.tw -

#59.大題的意思/解釋

大題 詞語解釋: 1.明清科舉考試以“五經”文命題曰大題;以“四書”文命題曰小題。 2.指全書的總題目﹑大標題。 分詞解釋: 科舉考試: 隋唐以來封建王朝設科取士而定期 ... 於 www.qjyouth.com -

#60.高中生程式解題系統

適合所有中學生及初學者的Online Judge 系統 · 申請成為出題者 · ( '◡' )初學者小小訓練! · ( ̀ ω ́ )✧進階練習題 · ╰(*°▽°*)╯難到你咪咪貓貓! · 商競自出105 · 王X禾 ... 於 zerojudge.tw -

#61.Dcard - #有趣【可是老師,你沒教我承上題是什麼意思】...

有趣【可是老師,你沒教我承上題是什麼意思】 http://www.dcard.tw/f/funny/p/54198 國小的表弟拿著他的數學習作問我題目, 看到“承上題”三個字害我 ... 於 www.facebook.com -

#62.110 學測國文(選擇題)考科試題或答案之反映意見回覆

前文已說明本題題幹設問扣合甲乙二文共同主題,甲文孟子解釋「人禽之辨」的方式為. 比較異同(「人之所以異於禽獸者,幾希」),箋解亦承此方式詮解,指出 ... 於 www.ceec.edu.tw -

#63.書法落款中「書」和「題」有什麼區別? - 每日頭條

書法落款中的「書「很好理解,沒什麼太特別的意思,就是告訴別人此幅字是誰寫的。按文字學的基本常識,帶「頁」字的,大多與腦袋有關係,「題」也一樣 ... 於 kknews.cc -

#64.題- 教育百科| 教育雲線上字典

標識、寫在上面。如:「題字」、「題識」、「題名 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#65.詩題趣談初篇 - 人間福報

《英文韋氏大字典》的解釋為「演說‧文章,或一段文字的題旨」。從以上的解釋,我們可以瞭解文章的題目就是一篇文章的總稱號。就如同每一個人都有一個名字一樣。有人 ... 於 www.merit-times.com -

#66.題字的意思 - 汉语字典

題詩。題辭。題跋。 ⒋ 姓。 统一码. 題字UNICODE编码U+984C,10进制: 38988,UTF-32 ... 於 zidian.qianp.com -

#67.題幹 - 考試院

題幹. 英文名稱. Question Stem. 上版日期:98-12-29. 回上一頁; 回最上面. 關閉. ::: 認識考試院 · 組織簡介 · 組織架構 · 組織及職掌 · 首長及考試委員簡介 ... 於 www.exam.gov.tw -

#68.精神個案系列:腦袋槍傷,笑話成章 - 泛科學

這題牧師回答正確。 提示測驗(Hinting Task):一共10則故事,每則有2名角色,其一會給出明顯提示,受測者得解釋該角色的意思。 於 pansci.asia -

#69.博客來-目前您搜尋的關鍵字為: 少年伽利略

邏輯大謎題:培養邏輯思考的38 道謎題少年伽利略5 ... 數學謎題:書中謎題你能破解幾道呢? 少年伽利略9 ... 無限:「沒有極限」到底是什麼意思? 少年伽利略31. 於 search.books.com.tw -

#70.何組讀音相同? (A)摘取蓮「蓬」 - 高雄市立蚵寮國民中學

一、 單一選擇題(共84 分/每題2 分). 1. ( )下列「 」中的字,何組讀音相同? ... ( )「一盞寒泉薦秋菊」的意思是什麼? ... 下列「 」中的用語經替換後,何者意思不變? 於 www.klm.kh.edu.tw -

#71.品题_百度百科

品题,汉语词汇。拼音为pǐn tí。意思是指品评的话题﹑内容。亦指诗文书画上的题跋或评语。 於 baike.baidu.com -

#72.題型討論|名詞解釋怎麼答? - 知乎专栏

在各大高校的研究生考試中,名詞解釋是必考的一道題,甚至是試卷的第一道題, ... 因為如果連三者的意思都不先予以明確,那麼談何論述之間的關係呢? 於 zhuanlan.zhihu.com -

#73.其實題目練多了到後面難易都沒什麼差別了所以我個人三套寫完 ...

題本的目的是累積做題量、熟悉考試模式,其實題目練多了到後面難易都沒什麼差別了 ... 例如:遺在古文中不當遺留,常常是「贈予」的意思,讀作ㄨㄟˋ如:遺我雙鯉魚) ... 於 www.instagram.com -

#74.題幹:關於下面這句話,哪個選項的說明正確? 災難過後

✓ 幫助學生練習用自己的話重述或解釋所閱讀的文句涵義,協助學生自我. 監控所理解的內容。 ✓ 指導學生運用畫線策略(畫重點或刪去法),或找出句子中的主要語詞,. 並 ... 於 exam.tcte.edu.tw -

#75.「前提」與「前題」,應寫那一個? - 王國良的部落格

題,組字部件是「是頁」,念成ㄊㄧˊ,當名詞用,字義一是額頭;字義二是 ... premise 來自拉丁文praemittere,意思是「send or put before」(寫在 ... 於 classic-blog.udn.com -

#76.日文... - 題目。, 標題。, 寫題,命題。, 題詞 - Mazii

題| だい| dai :題,標題。, 問題。, 題,題目。, 標題。, 寫題,命題。, 題詞,題字。. 查看句子中だい的更多示例,聽發音,學習漢字,同義詞,反義詞,學習語法。 於 mazii.net -

#77.題的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

題,注音ㄊㄧˊ,拼音tí,辭典解釋為:1.詩、文、演講等內容的標目。例:標題、詩題、講題2.考試時要求解答的問題。例:試題、選擇題、問答題3.簽署、寫在上面。 於 toneoz.com -

#78.從火星文題看集體價值觀扭曲 - 信望愛聖經

至於Orz真正的意思,也不是大考中心公布的標準答案「佩服的五體投地」,而是「趴在地上的疲軟狀態」,最開始的意思是用來表達受挫折後感覺很懊惱的 ... 於 bible.fhl.net -

#79.【講題】的意思是什麼?【講題】是什麼意思? - 成語故事

「講題」在《漢語大詞典》第15728頁第11卷369. 參見:講題. 講題的英語單詞1.speech title. 用講題造句. 1.他頗有口才,講 ... 於 chengyu.game2.tw -

#80.给大家带来三道推理谜题。 一题10分。 - 喜马拉雅

第1题英文是nurse中文是护士,通常在医院可以见到; ... 12有人发了一首诗给我,我不太明白是什么意思,求解释; 13坟墓有小动物居住是好是坏? 於 m.ximalaya.com -

#81.题字组词_怎么读_读音拼音是什么? - 汉辞网

题(題) tí 写作或讲演内容的总名目:题目。主题。话题。题材。题旨。 练习或考试时要求解答的问题:试题。问答题。 写上,签署:题名。题字。题壁。题诗。题辞。 於 www.hydcd.com -

#82.英文謎題設計2023 - shopvide.online

no 英文謎題設計英文謎題設計有趣的英語謎語集__猜謎語題目和答案_謎語大全. ... 謎題設計是什麼意思,謎題設計的近義詞,謎題設計的反義詞,謎題設計的同義詞,跟謎題 ... 於 shopvide.online -

#83.刷題是什麼意思? - 雅瑪知識

互相刷採納的,一般都是認識的,一人負責提問和採納,另一人負責回答! 自己刷,就是模板答題,甚至答非所問,湊字數,騙推薦採納. 刷題是什麼意思啊? 於 www.yamab2b.com -

#84.國立空中大學99 學年度上學期期末考試題【正參】01

請依據題目的意思做答,除非有特別說明,請不要浪費時. 間做中文的翻譯。每題八分。 1. I have received your catalogue about the Interactive Writing System you have ... 於 lhl.nou.edu.tw -

#85.沪心大讲堂|高质量的亲子关系如何维系?“好好说话 - 上海文汇报

青春期的孩子好似每天把“不”挂在嘴边,代表什么意思? ... 沪心大讲堂”时,揭晓了这道谜题的答案:从心理学角度来看,这只是处于青春期的孩子想要表达 ... 於 wenhui.whb.cn -

#86.Excel 6 大實用函數用法教學|COUNTIF、IF、IFS - 經理人

IF 函數的意思是,設定條件請Excel 找出符合條件的數值,公式寫法為=IF(條件, 符合條件的回傳值, 不符條件的回傳值)。 於 www.managertoday.com.tw -

#87.是非題2023 - bebelerebiberon.online

是非題、選擇題、說明 是非題是非題30cm 水槽中型魚一定會有美麗的愛情January 19 ... 我們準備的解釋不一定完美反映你的狀況,卡牌的意思可能會帶給你不同的感覺,請 ... 於 bebelerebiberon.online -

#88.2023 是非題- huzki.online

是非題是選擇題的一種,該類問題的題目是一個敘述是非題作詞:王雅君作曲:王雅君 ... 我們準備的解釋不一定完美反映你的狀況,卡牌的意思可能會帶給你不同的感覺,請 ... 於 huzki.online -

#89.题的意思|题的解释|题的拼音|题的笔顺-乐乐课堂

题的基本字义○ 题(題) tí ㄊㄧˊ 1. 写作或讲演内容的总名目:~目。主~。话~。~材。~旨。 2. 练习或考试时要求解答的问题:试~。问答~。 於 www.leleketang.com -

#90.“题为”的标点,“长”与“常”,“成型”与“成形” - 搜狐

为题”的说法中,给“题为”或“以”后词语加书名号还是引号,要根据“题为”或“以”后词语所表示的意思来确定。如果表示的是文章标题、报刊名或书名等,宜用 ... 於 www.sohu.com -

#91.2023 英文謎題設計- zukuk.online

【謎題】的英文單字、英文翻譯及用法:enigma謎,不可解的事物;puzzle使迷惑,使 ... 謎題設計是什麼意思,謎題設計的近義詞,謎題設計的反義詞,謎題設計的同義詞, ... 於 zukuk.online -

#92.可是老師,你沒教我承上題是什麼意思- 有趣板 - Dcard

可是老師,你沒教我承上題是什麼意思. 有趣. 2014年12月20日12:50. 國小的表弟拿著他的數學習作問我題目,看到“承上題”三個字害我想起我國小月考數學時的事那是個題 ... 於 www.dcard.tw -

#93.你會解嗎? 國小作業題「5詭異符號」 家長崩潰求解

什麼意思?」 民眾:「這太難了吧,真的是國小的題目嗎?」到底是什麼題目這麼難,讓大家表情好苦惱,就是這個國小數學作業,要學生動動腦,題目為5個 ... 於 today.line.me -

#94.题字解释_题的意思、拼音、部首、笔画、笔顺、五行_汉程字典

汉程字典提供“题”的意思、部首、拼音、读音、笔画、笔顺、繁体、异体、五笔、五行、结构、部件构造等关于“题”的详细解释。 於 hy.httpcn.com -

#95.題簡體字查詢,題的意思、部首、筆畫、注音讀音- BIG2GB.COM

提供【題】字意思解釋,部首,筆畫,注音讀音及簡體字查詢。 ... 「題」的繁簡字對照表. 繁簡對照, 繁體字/ 正體字, 簡體字. 字形, 題, 题. 怎麼讀, ㄊㄧˊ, tí. 於 www.big2gb.com