高雄市美術館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李阿明寫的 這裡沒有神:漁工、爸爸桑和那些女人 和unknow的 市民畫廊 雲崩石亂 書、印──相:李明啓創作展都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄市立美術館(@kmfa_tw) • Instagram photos and videos也說明:11.3k Followers, 154 Following, 388 Posts - See Instagram photos and videos from 高雄市立美術館(@kmfa_tw)

這兩本書分別來自時報出版 和高雄市立美術館所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 簡子傑所指導 陳巧恬的 城市藝術節慶發展之探究──以高雄國際貨櫃藝術節為例 (2021),提出高雄市美術館關鍵因素是什麼,來自於高雄市、貨櫃藝術節、在地文化、藝術行政、文化治理。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 美術學系 姜麗華所指導 王鼎元的 臉上的光彩:編導攝影創作研究 (2021),提出因為有 編導攝影、挪用、戲仿、擬像、迷因的重點而找出了 高雄市美術館的解答。

最後網站讓孩子在遊戲中學藝術~高雄市立兒童美術館 - 小Yo之家則補充:難得到高雄旅行,特別找了孩子的優質室內景點「高雄市立兒童美術館」。有別於一般美術館,「高雄市立兒童美術館」戶外有沙坑、迷宮,提供豐富、有趣的 ...

這裡沒有神:漁工、爸爸桑和那些女人

為了解決高雄市美術館 的問題,作者李阿明 這樣論述:

在台灣遠洋事業的蓬勃發展下,隱藏著一個令人不忍卒睹的世界。 等級制度的暴力、利益至上的剝削、慘無人道的環境…… 橫跨四年時間,精選收錄近140張漁工現場寫真 《做工的人》作者 林立青 燦爛時光東南亞主題書店負責人 張正 專文推薦! 在動輒數月不回港的遠洋漁船上,底層漁工們彷彿與世隔絕般,也沒有足夠的保障,只能任由大海宰制他們的生活。各國的外籍漁工,擠在陰暗狹小的船艙裡「以海維生」,除了面對高風險的海上環境,人口販運、強迫勞動的事件也不曾少過。 在這裡,尊嚴永遠比不上階級。漁工們生時力求溫飽,死時卻只能在冷凍艙伴著魚屍返航…… 漁工們雖然是

高勞力藍領階級,於李阿明眼中卻全都是「製造歡樂的英雄」,他們和常人一樣有苦有樂,懂得玩懂得享受。對李阿明而言,按快門並非為了描繪漁工血淚,只是誠實地捕捉他們的吃喝拉撒睡,客觀呈現漁工們生活的模樣。 因為受到朋友所激:「拍什麼漁工?有種,上來和漁工一起睡!」,讓李阿明在漁港一拍就拍了將近四年,他24小時與漁港人菸酒交陪,一有機會就避開船公司和外籍漁工近身接觸、彼此廝混,李阿明不僅視自己為漁工們的其中一分子,更發自肺腑地感到「自在」,也可能因此比都會人少一些獵奇心態,多一些同理。 大海是一個不被神眷顧的地方,卻有一群人在那裡自在地行走。 一物一世界,一命一天堂。 能待陸

上,誰願漂泊海上? 本書特色 ●作者花了四年時間,長達一千四百六十個日子和漁工們朝夕相處 ●第一本講述遠洋漁工的圖文生命紀實 ●其漁工紀實影像,入選高雄市美術館攝影類「2018高雄獎」、2018高雄攝影節,且連續7天刊登於《蘋果日報》 好評推薦 令人感到驚異的或許不是他文字的直白,而是他在直白文字下誠實說出的各種潛規則已經到了「理所當然」的地步……裡面沒有要討論或者要和他人爭辯,只有赤裸裸地、真實地呈現現實社會的樣貌。 這樣一本書的問世,或許正好處在台灣漁業飽受批評的時刻,阿明的文字犀利而直接,毫無顧忌的呈現出第一線漁港人員的所見所聞,我始終認為這樣的文字,是台灣

社會現在該去看,該去理解並且深入討論的。──林立青|《做工的人》作者 我原本以為書中只會看到外籍漁工,但是阿明哥以流暢又粗野的臉書體文字,領著讀者看到更多出入漁港的底層角色:原住民船員、中國大陸船員、船公司「現場的」、港邊賣春女、賣便當也賣酒的「阿慧大飯店」、偷搬漁貨的海蟑螂發財車…… 這些或善良、或貪婪、或豪爽、或傻呼呼的角色,在海陸之交、野蠻與文明並存的漁港,菸一根一根抽,酒一瓶一瓶乾,交織出一幅色彩濃烈的港口風景。自稱「好事不會做,壞事又做不好」的阿明哥近距離拍照、書寫,不談關懷弱勢(這會讓他倒胃口),不說高深理論,不理會非黑即白的正與邪、是與非,只藉由充斥髒話的滿篇細節,描

繪超展開的人性。──張正|台灣一起夢想公益協會祕書長、燦爛時光東南亞主題書店負責人

高雄市美術館進入發燒排行的影片

【議會】第二屆第三次定期大會文化機構行政法人化(20160604)

質詢要點:

議會審議市府提交「高雄市專業文化機構設置自治條例」草案(即高雄市文化機構(高雄市美術館、高雄市歷史博物館、高雄市電影館三館舍)「行政法人化」之法案)進行審議。

因此,我也具體針對草案條文中,董事會組成及各方代表之額數、董事長制或館長制度、法人化後之財源及公部門補助經費是否短缺、董事成員之利益迴避問題、如何保障藝術及文化工作者之勞動條件避免派遣與非典型勞動、監督機制等相關條文提出質詢,要求文化局長史哲說明,並主張擱置部分條文以利充分討論後再行審議。

臉書:https://goo.gl/CvBVk9

城市藝術節慶發展之探究──以高雄國際貨櫃藝術節為例

為了解決高雄市美術館 的問題,作者陳巧恬 這樣論述:

過去長期以來,高雄被定義為工業大城市,藝術文化甚至在工業發展的考量下被犧牲,但是自高雄市1998年政黨輪替後,文化政策的建構過程終於有了突破性的發展,種種的轉變形塑出高雄獨有的城市風格。「展現高雄城市的港灣之風格特色,並促進國際間的藝術交流。」是高雄國際貨櫃藝術節創立時所立下的主旨,在高雄近二十年的藝文發展有著舉足輕重的地位,從中可以發現活動策畫方不斷試圖尋求活動脫離框架的可能,並且與高雄的當下處境進行連結與反思,活動至今已持續舉辦二十餘年,期間雖然歷經多方的建議與批評,但是在眾多藝術節曇花一現的台灣中,確實難能可貴。高雄國際貨櫃節圍繞著三個群體的對話——主辦單位高雄市政府、承辦單位高雄市美

術館及高雄市民。貨櫃藝術節涉及經濟、政治、社會輿論等複雜層面的問題,而三方如何突破層層包圍的困境,使貨櫃藝術節樹立自身的定位與意義?本研究試圖還原歷屆貨櫃藝術節辦理過程,並透過三方專家的訪談和城市變遷歷程、文化政策演變以及藝術節慶的文獻探討,剖析活動之策畫與執行過程,以辯證高雄國際貨櫃藝術節之傳承意義及核心價值並提出後續建議,期待為高雄國際貨櫃藝術節提供未來發展的新選擇。

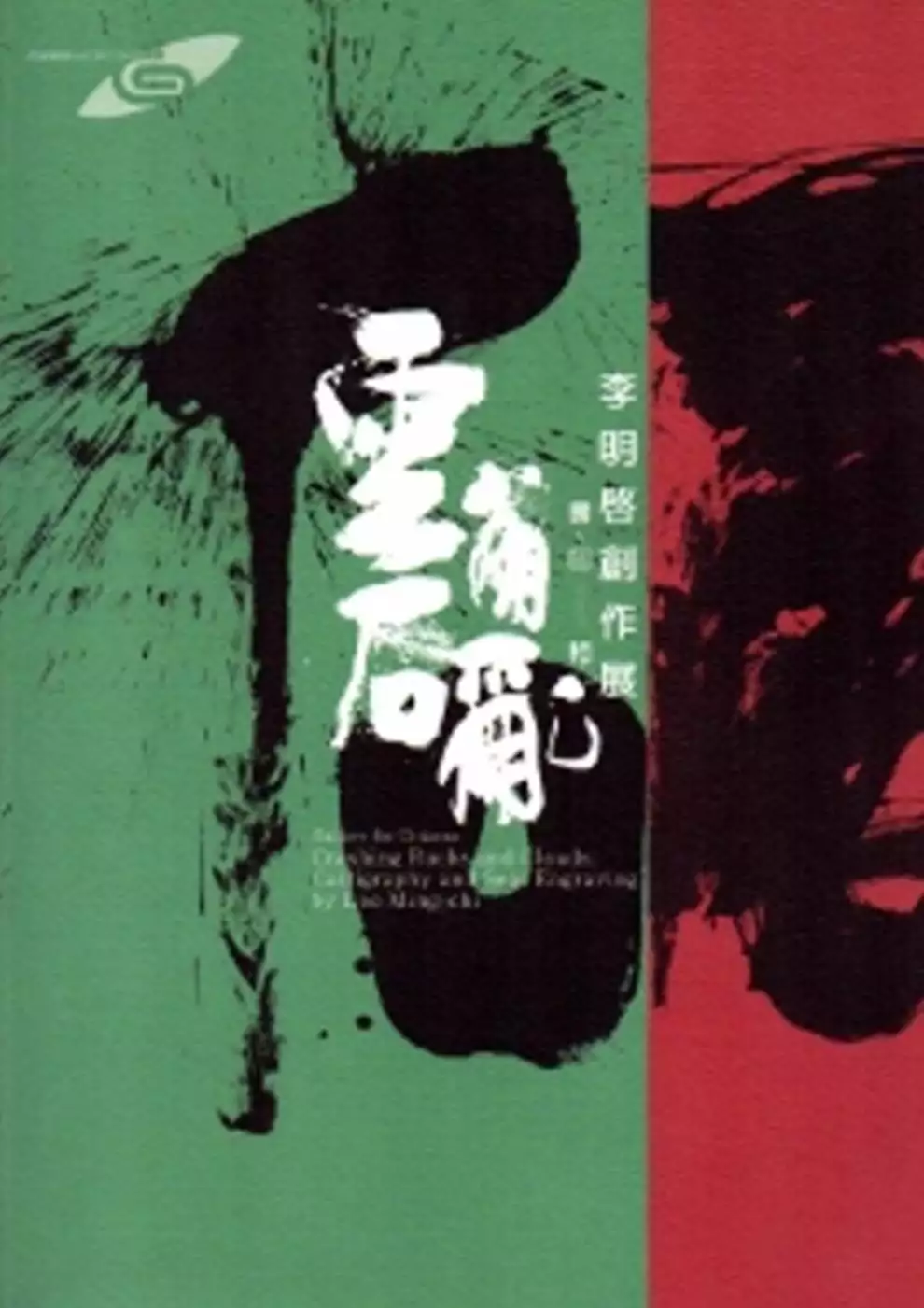

市民畫廊 雲崩石亂 書、印──相:李明啓創作展

為了解決高雄市美術館 的問題,作者unknow 這樣論述:

不受限於傳統書法、篆刻法度與流派約束,用輕鬆從容的態度重新看待,以盡情書寫放任刻印的創作思維,來面對這層層包裹的傳統「書」、「印」,並透過蘇東坡念奴嬌名句「亂石崩雲」為主軸,帶入現代藝術概念,參入裝置拼湊、數位輸出,轉化平面為立體,藉由光影投射、展場作品佈置的錯落組合,延伸變化視覺效果。 本展中,李明啓以一個從事水墨創作者的角度來闡述演繹書法與篆刻在傳統與現代之間如何開拓發展,而兩者在水墨的激盪結合之下又能有何種可能的:書、印別相。 Free from the constraints and rules from any school of traditional

calligraphy and seal engraving, Lee engages himself in the artistic creation of these two traditional Chinese arts with great ease and comfort. In this exhibition titled, “Crashing Rocks and Clouds”, which is a famous quotation from the Ode of Red Cliff by Su Dong-po, the concept of modern art is i

ncorporated while the mechanisms of installation art and digital output are also applied to enable 3D presentation of Lee’s works as well as diversified visual effects through the light projection and exhibit arrangement. In this exhibition, viewers can see how Lee, as an ink painting artist, explor

es the possibilities of calligraphy and seal engraving, both traditional and modern, and how the inclusion of ink painting into calligraphy and seal engraving can give birth to a diversified variety of facets for these two traditional Chinese art forms.

臉上的光彩:編導攝影創作研究

為了解決高雄市美術館 的問題,作者王鼎元 這樣論述:

本論文主要探討智慧型手機自問世以來,搭配連結網際網路的便利,人類對於通訊設備的使用習慣出現了重大的改變,加重對其使用上的依賴,自此產生了「低頭族」的社會現象。本創作者藉由觀察「低頭族」這個社會現象,以編導式攝影創作《臉上的光彩》系列作品,本文研究編導式攝影的定義,分析攝影與繪畫的傳承關係,並結合了藝術史上名畫畫作,對其挪用與戲仿,作品以傳承肢體符號的圖像迷因作為出發,使觀賞者透過既有圖像對作品產生既視感,結合數位影像的後製與合成效果,編導出具戲劇效果的畫面。本創作者作品主要從戲仿挪用名畫作品的構圖,再現畫面與改編故事內容出發,並提出兩種不同的創作手法分析作品;以不同時間所拍攝的素材合成入作品

中,創造畫面豐富性;於出租攝影棚或是教室中,從無到有的搭景拍攝創造虛構故事。在本次的主題《臉上的光彩》創作後,經由本篇創作論文做文字上的整理,本創作者得理解編導攝影的歷史脈絡,以及完整實踐編導攝影的創作過程及影像呈現方式。更期待自己對未來的創作難度不斷的升高,持續用虛構的畫面,有趣的影像,反映或嘲諷社會的各種現象。

想知道高雄市美術館更多一定要看下面主題

高雄市美術館的網路口碑排行榜

-

#1.澳洲駐台代表訪高雄陳其邁爭取支持加入CPTPP - 政治- 中時

澳洲辦事處露珍怡(Jenny Bloomfield)代表於15日訪拜會高雄市政府, ... 高雄市長陳其邁16日受訪表示,雙方會談主要是談高雄市立美術館今年展出 ... 於 www.chinatimes.com -

#2.場地資訊 - 高雄春天藝術節

場地資訊 · 1哈瑪星鐵道文化園區 · 2打狗英國領事館文化園區 · 3高雄市立歷史博物館 · 4高雄市立美術館草坡 · 5衛武營國家藝術文化中心-戲劇院 · 6衛武營國家藝術文化中心-音樂廳. 於 www.ksaf.com.tw -

#3.高雄市立美術館(@kmfa_tw) • Instagram photos and videos

11.3k Followers, 154 Following, 388 Posts - See Instagram photos and videos from 高雄市立美術館(@kmfa_tw) 於 www.instagram.com -

#4.讓孩子在遊戲中學藝術~高雄市立兒童美術館 - 小Yo之家

難得到高雄旅行,特別找了孩子的優質室內景點「高雄市立兒童美術館」。有別於一般美術館,「高雄市立兒童美術館」戶外有沙坑、迷宮,提供豐富、有趣的 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#5.市民相聚、感受生活,相約在高雄市立美術館 - 典藏ARTouch ...

修館,不休館,一直是高雄市立美術館(簡稱高美館)館長李玉玲的良苦用心。然而,精彩展覧接踵,高雄市民卻未展現相對的熱情,讓展場冷清,殊為可惜。 於 artouch.com -

#6.【藝文場館定位】地方自治第一遭,高雄「三館一法人」惹爭議

目前國內採「行政法人」方式運作的藝文機構,僅有延續兩廳院體制而來的「國家表演藝術中心」;高雄文化局提出「三館一法人」:高雄市立美術館、高雄 ... 於 www.twreporter.org -

#7.高雄市立美術館(內惟埤文化園區) - 鼓山區公所

高雄市立美術館 (內惟埤文化園區). 內惟埤文化園區座落於北高雄,佔地41公頃,園區包括有高雄巿立美術館、國立台灣藝術教育館、雕塑公園、人工湖泊、戶外音樂表演場、 ... 於 gushan.kcg.gov.tw -

#8.高雄市美術館2.5K | 路線| 運動筆記

路線:高雄市美術館外圍Google 地圖高雄市美術館外圍人行道一圈2.5公里,對新手跑者來說,即便跑不完,也可以用跑走方式完成。美術館園區內有人工湖、雕塑園區、生態 ... 於 running.biji.co -

#9.高雄市立美術館標案檢索

高雄市立美術館 最新標案2021-09-10 高雄市立美術館屋頂及外牆防漏工程金額$53824612、2021-06-02 高雄市立美術館視覺標示系統優化委託設計案金額$1103000、2020-12-07 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#10.高雄美術館特區交易統計 - 樂居

【高雄市高雄美術館特區實價登錄】近一年成交價27.57萬/坪- 樂居 ... *大樓類型的統計資訊排除:透天、公寓、一樓及特殊交易。 於 www.leju.com.tw -

#11.高雄市立美術館:即日起~【藝術認證網站】上線 - 中華民國 ...

從紙本到數位,高雄市立美術館的《藝術認證》準備好要迎接更多讀者了!《藝術認證》的電子化,是高美館往新型態美術館邁進之時,不可或缺的數位嘗試, ... 於 www.cam.org.tw -

#12.免費看!奈良美智特展到高雄「加碼26件新作」 線上預約7/16 ...

如今全台疫情趨緩,13日起部分場域微解封,奈良美智特展巡迴第二站將在高雄市立美術館展出,展期為7月24日至10月31日。 主辦單位表示,本次除展出奈良 ... 於 www.upmedia.mg -

#13.Top 10 高雄市立美術館附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

在Tripadvisor 上查看高雄市立美術館附近旅遊景點:瀏覽高雄鼓山高雄市立美術館附近最佳旅遊景點的旅客評論和真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#14.讓人想來約會!成立26年的高雄美術館,如何在李玉玲手下重生?

圖/高雄市立美術館館長李玉玲,近幾年致力於改造美術館的園區空間。 高雄美術館自1994年開館後,和台北市立美術館、台中國立台灣美術館並列為全台三個最 ... 於 city.gvm.com.tw -

#15.高雄市立美術館 - 高雄旅遊網

高雄市立美術館 位於鼓山區,原為埤塘滿佈的內惟埤溼地,1994年創建為南臺灣第一座公立美術館後,成為南部地區最重要的現代藝術文化樞紐,扮演著匯集本土與國際資源、 ... 於 khh.travel -

#16.奈良美智特展第二站高雄!加碼26幅新作 - 數位時代

日本藝術家奈良美智特展24日起移師高雄市立美術館展出,除了「朦朧潮溼的一天」與「月光小姐」外,加碼新增26件新作。相關資訊、預約系統一次看。 於 www.bnext.com.tw -

#17.預算決算 - 高雄市專業文化機構

4, 【106年度】高雄市專業文化機構預算(高雄市立美術館106年7月1日至12月31日). 5, 【109年度】高雄市專業文化機構109年度預算. 6, 【108年度】高雄市專業文化機構108 ... 於 pakci.khcc.gov.tw -

#18.台鐵站名「Museumguan」考倒網友疊字翻譯超尷尬 - MSN

原來「Museumguan」為台鐵高雄市鼓山區的「美術館站」,可若按照正常翻譯,應為「Kaohsiung Museum of Fine Arts Station」(縮寫K.M.F.A);若採音譯 ... 於 www.msn.com -

#19.2022最值得期待展覽!「永恆慕夏、天才達利、會動的文藝 ...

展覽地點:國立科學工藝博物館第四特展廳 (高雄市三民區九如一路720號) ... 不用出國就能飽覽36家世界級博物館及美術館的文藝復興時期24位藝術大師200 ... 於 www.elle.com -

#20.館際合作- 高雄市立美術館

為致力推動高雄市藝文美學生活,讓藝術價值延伸更多的空間與機會。金馬賓館當代美術館與高雄市立美術館合作推出看展優惠,讓藝術環境多了一份回饋與連結。 於 www.alien.com.tw -

#21.高雄市立美術館旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖 - 易遊網

高雄市立美術館 的一、二樓以特展為主,三樓是書法專業陳列室,四樓為捐贈與典藏特展。書法為高美館的典藏重點之一,收藏了從清至現代的書法藝術,展示解說及典藏均極有 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#22.澳洲代表露珍怡訪高雄盼與在地夥伴推共同目標 - 更生日報

雙方討論強化多領域澳台合作機會外,露珍怡也期待與高雄市政府及高雄在地 ... 兩項於高雄登場的旗艦活動:一是由高雄市立美術館策劃的「2021年泛. 於 www.ksnews.com.tw -

#23.高雄市立美術館&兒童美術館 - kipp的部落格

999999. 高雄市立美術館&兒童美術館. kipp的部落格. » 休閒旅遊. Jan 29. 2021 14:03. 高雄市立美術館&兒童美術館. 27. 創作者介紹. 創作者kipp 的頭像 社群金點賞徽章. 於 kipppan.pixnet.net -

#24.高雄市立美術館- 店家介紹

高雄市立美術館 是位於高雄市鼓山區美術館路80號的美術館、博物館店家,這裡提供高雄市立美術館的電話、地址資訊、統一編號資訊及相關產品服務介紹,並分享高雄市立 ... 於 m.iyp.com.tw -

#25.(影)高雄「內惟藝術中心」6月動工!超美設計顛覆對美術館的 ...

高雄市 文化局表示,內惟藝術中心高美館轉型為行政法人時的「大美術館計畫」的一環,歷經數年從館內展示空間、公共服務區域,再到美術館園區水環境與綠色 ... 於 newtalk.tw -

#26.公告專區-中心訊息高雄市立美術館志工招募(代PO)

中心訊息. 高雄市立美術館志工招募(代PO). 活動日期2021/04/21 (更新日期2021/03/29). 高雄市立美術館招募網址: 於 www.kvc.org.tw -

#27.為什麼你走不進美術館? 故宮南院&高美館戶外園區進化論

位於北回歸線以南的嘉義故宮南院和高雄市立美術館,除了本館的建築物之外, ... 有鑑於此,館方不約而同在戶外的廣大園區進行改造,透過戶外美術館和 ... 於 today.line.me -

#28.高雄市立美術館KMFA

高雄市立美術館 座落於高雄市都會西北位置之內惟埤文化園區內,為原「內惟埤」濕地之區域範圍。區域北端的龜山、半屏山,與西側南北向的壽山,匯聚了流經區內的愛河, ... 於 www.youtube.com -

#29.高雄市立美術館 - 博物之島

高雄市立美術館 為綜合性展覽的美術館,以引介國際性藝術活動及呈現地區性美術發展風貌,形塑「台灣地區美術發展史美術館」為旨向,蒐集本土重要美術品,從整理區域性文化 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#30.微熱少女-奈良美智特展11/16起南美館1館開展來古蹟約會看展

... 藝術家奈良美智(YOSHITOMO NARA)於今年3月起在台展開「奈良美智特展」巡迴展,繼臺北、高雄之後,最終站即將於16日,在臺南市美術館1館隆重登場, ... 於 n.yam.com -

#31.高雄『美術館餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

高雄美術館 餐廳推薦,高雄美術館餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 17號穀倉手工吐司坊美術館店, 初心野獅法式個人獨享鍋, 和牛賀炭火燒肉、日本和牛零售, ... 於 ifoodie.tw -

#32.高雄市立美術館 :: 2021全台活動資訊網

2021全台活動資訊網,高雄市立美術館, 高雄市。 7.9 萬個讚。體驗藝術‧ 認識生態#讓美術館成為城市中美好的存在. ... 高雄市立美術館新增了1 項活動。 7 小時·. 於 activity.iwiki.tw -

#33.高雄市立美術館1F 大廳(高雄市鼓山區美術館路80號)

活動地點資訊. 活動地點. 高雄市立美術館1F 大廳. 活動地址. 高雄市鼓山區美術館路80號. Google Map. 於 www.pulima.com.tw -

#34.美術館 - 591實價登錄

591為您提供:「美術館」位於高雄市鼓山區,屋齡26年,共42戶,實價登錄格局4房、坪數9.9~57.2坪,房價區間10.2~17.1萬/坪。更多美術館實價登錄、中古屋、租屋資訊, ... 於 market.591.com.tw -

#35.高雄巿立美術館- 鼓山區- 高雄市- 台灣旅遊資訊- 旅遊導覽 - 旅遊王

高雄 巿立美術館是南台灣唯一的大型公立、為綜合性展覽美術館,於民國八十三年六月開館,台灣三大都會美術館中最晚成立的,肩負著南台灣民眾美學社會教育的重任,揉合了當代 ... 於 www.travelking.com.tw -

#36.高雄市立美術館> 高雄市 - 交通部觀光局

高雄市立美術館 在民國83年(西元1994年)6月正式開館後,已成為高雄的另一個新觀光重地。這座新美術館,位於鼓山區內惟埤文化園區內,戶外雕塑公園矗立著不同風格的 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#37.高雄絕美新地標!「內惟藝術中心」綿延山巒地形建築必訪

即便全台身處嚴峻防疫時期,但高雄市城市建設仍馬不停蹄動工中。在高雄市立美術館創立27年之際,宣布將於西側建立新館別「內惟藝術中心」,既有特殊 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#38.高雄市立美術館- 鼓山區必去景點 - Expedia

高雄市立美術館 熱門景點 · 愛河 · 義大世界 · 駁二藝術特區 · 統一夢時代購物中心 · 六合夜市 · 高雄85 大樓 · 蓮池潭 · 佛光山佛陀紀念館. 於 www.expedia.com.tw -

#39.高雄市美術館路實價登錄查詢,不動產房價行情 - 樂屋網

樂屋網提供高雄市美術館路內政部實價登錄查詢,擁有最完整政府房屋、土地、透天厝等不動產房價,房價走勢幫助你掌握最新高雄市美術館路社區、房地產最新實價登錄交易 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#40.信義房屋高美館店,高雄市鼓山區優質房屋仲介服務

本店位於鼓山區美術館路81號,近高雄市立美術館內惟埤文化園區,座落於北高雄,佔地41公頃,園區包括有高雄巿立美術館、雕塑公園、人工湖泊、戶外音樂表演場、螢火蟲復育 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#41.遊記----高雄市立美術館| 台灣| 南臺灣 - 旅行酒吧

高雄市立美術館 位於高雄市美術館路一帶,這一帶外圍有戶外雕刻公園圍繞........由於這一帶也有史前文化的遺跡,所以附近也有史前文化的公園. 於 travel98.com -

#42.高雄市立美術館藝術生態園區地景改造 - 建築師雜誌

高雄市立美術館 藝術生態園區地景改造. Redesign The Park of Kaohsiung Museum of Fine Arts. 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所+ 德司丹聖國際設計顧問有限公司x居夏設計 ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#43.陳其邁拍板啟建內惟藝術中心大美術館計畫邁最後一哩

高雄市立美術館 27周年館慶將屆,4年前推動的「大美術館計畫」也將邁入最後一哩,高雄市長陳其邁拍板,將在美術館園區西側創... 於 udn.com -

#44.【高雄市立美術館(內惟埤文化園區)】藝術 - 美食人生

大片綠地、大樹、松鼠、湖泊、鴨子完全就是錢麻心目中理想的遛狗好所在這裡就像一個小型森林和草原錢寶貝可在其中恣意奔跑、探索! 高雄市立美術館(內 ... 於 wonderfood.pixnet.net -

#45.澳洲代表露珍怡訪高雄盼與在地夥伴推共同目標| 政治 - 中央社

雙方討論強化多領域澳台合作機會外,露珍怡也期待與高雄市政府及高雄在地 ... 兩項於高雄登場的旗艦活動:一是由高雄市立美術館策劃的「2021年泛. 於 www.cna.com.tw -

#46.蛻變的高美館開啟城市的文化新生 - 天下雜誌

高雄市立美術館 多年來一直是高雄的地標與文化殿堂,堅實了南部的藝術專業。為了拉近高美館與市民的距離,啟動城市的創意生活,高美館從軟體到硬體, ... 於 www.cw.com.tw -

#47.高雄市立美術館 - Facebook

高雄市立美術館 位於高雄市鼓山區,地理位置位壽山之東北方,北有左營區,東接三民區,南有愛河流過。原為埤塘滿佈的內惟埤溼地,改建為南台灣第一座公立美術館後,成為 ... 於 www.facebook.com -

#48.110年高雄市立美術館暑假暨秋季實習申請,自即日起至4月30 ...

110年高雄市立美術館暑假暨秋季實習申請,自即日起至4月30日止. 一、高美館110年暑假暨秋季實習作業時間如下: (一)實習日期與時間統一,無法配合者請 ... 於 www.art.ntnu.edu.tw -

#49.臺灣高雄高雄市立美術館附近10 間最佳飯店 - Booking.com

靠近高雄市立美術館的特色飯店 · 透過以下分類搜尋: · 吃吃睡設計宅 · 水京棧國際酒店 · 巨蛋旅店 · 樂芙優旅精品旅館 · 御宿汽車旅館中華館 · 高雄月緹主題套房. 於 www.booking.com -

#50.台灣自來水公司-高雄市

4. 小港區:桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明(工業用除外)里、店鎮里(沿海路以東、工業用除外)及 ... 於 wateroff.water.gov.tw -

#51.高雄市立美術館- Google 我的地圖 - Google Maps

開啟全螢幕模式以查看更多. 高雄市立美術館. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 瀏覽次數:2,574 次. 於 maps.google.com -

#52.石二鍋

傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮;揉合日式涮涮鍋的極簡體驗,堅持每一片肉品、每一類時蔬,皆嚴格品管或取得認證給您好安心、好涮嘴,總是新鮮的用餐體驗. 於 www.12hotpot.com.tw -

#53.台積電亂房市2|高雄五區房價喊漲「橋科沒建設」最危險

業界指出,北高指標房市熱區為美術館、農16;南高是亞洲新灣區,但北高雄房市比南高雄熱,而未來楠梓、橋頭將如同台南善化、新市,自成特殊的科學園區 ... 於 tw.appledaily.com -

#54.一坪2萬開始買!「高雄土地公」擁地逾10萬坪,多在市區精華 ...

全盛時期,高雄的豪宅特區「美術館」與「農16」,蔡天贊個人與公司名義就分別擁有10分之1和5分之1的建地。據聞,他是從未重劃前的一坪兩萬元開始買 ... 於 www.wealth.com.tw -

#55.Travel&Hotel大台灣旅遊資訊網-高雄旅遊市立美術館介紹

高雄市立美術館 成立沿革 高雄市立美術館的成立歷史追溯於八十年元月教育部同意國立台灣藝術藝術教育館遷進, 而市立社教館文化活動中心和市立圖書館之原計劃取消。 於 travel.tw.tranews.com -

#56.高雄捷運全球資訊網

高雄 捷運將大幅縮短民眾通勤旅行時間,擴大都市居民的生活版圖,讓民眾感受到安全、可靠、便捷、舒適的運輸服務。捷運並非單純的交通運輸事業,它帶給民眾的不單是便捷 ... 於 www.krtc.com.tw -

#57.VR 實景- 高雄市立美術館

歷經長期的擘劃,1994年6月,高雄市立美術館(以下簡稱高美館)在眾人的期盼中誕生,成為南部藝文的唯一重鎮,並呼應廣大群眾對藝術的渴求。走過20年的成長歲月, ... 於 www.taiwan66.com.tw -

#58.高雄市立美術館- 维基百科,自由的百科全书

高雄市立美術館 ,簡稱高美館,位於高雄市鼓山區「內惟埤文化園區」,為臺灣第三座公立美術館,為行政法人高雄市專業文化機構下轄之專業場館,附近有美術館住宅區與農16 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.高雄美食- 故事咖啡館x 溫馨且充滿美食跟咖啡香的好地方!

夏慕尼新香榭鐵板燒. 3.50 (1人評鑑) 區域:高雄市左營區. 文章排行 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#60.法規名稱: 高雄市立美術館場地使用管理自治條例

高雄市政府(以下簡稱本府)為推廣文化藝術活動,發揮高雄市立美術館場地使用功能,特 ... 本自治條例之管理機關為高雄市立美術館(以下簡稱本館)。 於 www.rootlaw.com.tw -

#61.讓美術館成為城市文化的發電機:高雄市立美術館館長李玉玲專訪

李玉玲(以下簡稱李):我想最大的轉變是,我們跟整個高雄市、跟整個社區、跟整個周邊環境的改變。從硬體的美術館內到外,諸如展覽空間的改造、以及 ... 於 www.verse.com.tw -

#63.高雄市立美術館 - Wikiwand

高雄市立美術館 ,簡稱高美館,位於高雄市鼓山區「內惟埤文化園區」,為臺灣第三座公立美術館,為行政法人高雄市專業文化機構下轄之專業場館,附近有美術館住宅區與農16 ... 於 www.wikiwand.com -

#64.高雄市立美術館

Découvre les 348 photos et les 9 conseils des 750 visiteurs de 高雄市立美術館. "if you want to calm down and admire various exhibition, it's the best place. 於 fr.foursquare.com -

#65.高雄市立美術館--數位典藏系統

本館期能運用數位化科技,妥善保存維護美術館資料,進而提供一般民眾運用網路即能獲取美術館的相關資訊。數位典藏的架構以「典藏品資料」及「藝術家資料」為基礎,依 ... 於 163.29.104.7 -

#66.高雄市美術館文青半日遊-草間彌生/卡啡那/中都濕地公園

其實高雄市美術館附近有很多好吃的店. 跟好玩的地方呢! 一起來看看我怎麼安排這個又文青又貴婦又健康的半日遊吧! / 展覽、咖啡、踏青/. 於 shadow810920.pixnet.net -

#67.高雄市立美術館

高雄市立美術館 商標. 圖片說明. 美術館MUSEUM 園區PARK. 於 www.kmfa.gov.tw -

#68.高雄市立美術館重新開館打造高雄一日藝術生活圈 - 奇摩新聞

在歷經八個月的閉館整修後,高雄市立美術館重新開館,迎接大眾重返美術館!高美館致力實踐「美術館作為城市美好生活存在」的願景,在重新開館之際, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#69.要玩就玩兒童專屬的美術館,逛展玩沙都免費 - Vicky 媽媽的遊 ...

高雄市立 兒童美術館是Vicky蠻常造訪的一個親子景點,先不要說它位在頗有朝氣又充滿趣味的美術館園區,也不要說它戶外有個大沙坑這件事, ... 於 vickylife.com -

#70.高雄市立美術館

地理位置美術館座落於高雄市中心偏西北的鼓山區內惟埤文化園區,園區總面積三十四公頃,鄰近壽山、半屏山、龜山、愛河、蓮池潭、及蔡公埤,形成山明水秀的景觀特色。 於 nrch.culture.tw -

#71.影/全台最大彩繪村! 衛武迷迷村變身開放式美術館 - 中廣新聞網

全台最大的彩繪村高雄市苓雅區「衛武迷迷村」,歷經六年社區營造,原本斑駁的牆面,變身為187面彩繪外牆, 於 bccnews.com.tw -

#72.高雄市立美術館 - La Vie

La Vie,搜尋高雄市立美術館的文章有「奈良美智特展」11月臺南市美術館開展!全面免費入場、採線上預約制等8筆相關文章。 於 www.wowlavie.com -

#73.高雄美術館美食懶人包 2021年最新美術館週邊必吃口袋名單

在高雄美術館這一帶佔地頗大,座落在鼓山與三民區的交界, ... 抱一茶屋║地址:高雄市鼓山區美術館路80號B1/電話:07-5522371/營業時間:週二~ ... 於 i17fun.com -

#74.奈良美智特展」最終站!中信銀行邀你台南美術館見《微熱少女

繼台北、高雄之後,「奈良美智特展」台灣巡迴展最終站16日在台南市美術館1館隆重登場,展出包括台南站主視覺《微熱少女Slight Fever》等逾180件作品, ... 於 www.storm.mg -

#75.高雄市立美術館官網「線上藝廊」 - 校外宣導- 公告訊息

高雄市政府教育局函. 主旨:為推廣全民藝術教育,鼓勵各校師生多加利用高雄市立美術館官網「線上藝廊」,如說明,請查照。 說明: 一、依據高雄市立 ... 於 www.ksvcs.kh.edu.tw -

#76.【實習機會】110年春季高雄市立美術館實習申請開始囉!

【實習機會】110年春季高雄市立美術館實習申請開始囉! 最後更新日期: 2021-05-27. 各位同學們好: 高雄市立美術館110年春季實習申請開始,歡迎有興趣同學踴躍報名參加! 於 rb005.ndhu.edu.tw -

#77.2021年1月重開館!高雄市立美術館蛻變再進化,錄像藝術大師 ...

2021年1月重開館!高雄市立美術館蛻變再進化,錄像藝術大師湯尼・奧斯勒亞洲首度大展等亮點揭曉 · 10高美館美術館館前廣場_日間視角2(圖片提供: · 07高美 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#78.快新聞/「奈良美智特展」16日登場台南美術館民眾可免費入場 ...

... 奈良美智(YOSHITOMO NARA)於今年3月起在台展開的「奈良美智特展」巡迴展,繼台北、高雄之後,最終站即將於16日,在台南市美術館1館隆重登場, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#79.「奈良美智特展」臺南市美術館1館展開游文玫:「這次181件 ...

日本最具影響力的當代藝術家奈良美智(YOSHITOMONARA)於今年3月起在臺展開的「奈良美智特展」巡迴展,繼臺北、高雄之後,最終站即將於16日,在臺南市 ... 於 times.hinet.net -

#80.大美術館成形嚴格都審街道優美 - 地產天下

成立已27年的高雄市立美術館,6月已正式啟動高雄大美術館計劃核心之一的「內惟藝術中心」!美術館園區西側即將設立新館,由高美館、高史博、電影館三 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#81.高雄市立美術館 - MOOK景點家

高雄市立美術館 位於內惟埤生態公園的南側,周邊有以大片起伏有致的草坪、綠樹,搭配彩繪貨櫃裝置藝術、各類雕塑品,是適合全家踏青、野餐、放風箏的好去處。美術. 於 www.mook.com.tw -

#82.TOP 10 高雄市高雄市立美術館附近人氣飯店推薦 - Agoda

高雄市立美術館 飯店及各類住宿 ... "The location is definitely nice, with a whole lot of breakfast options outside the hotel." 8.4. 於 www.agoda.com -

#83.『食記』高雄美術館之好吃好遊玩大推薦,讓你一整天大滿足

位置:高雄市鼓山區美術東二路3號電話:07-552-0031 營業時間:09:00~24:00. 卡啡那CAFFAINA是許多高雄朋友熱愛的咖啡店位於美術館附近的這家卡啡那CAFFAINA是二 ... 於 nellydyu.tw -

#84.高雄市立美術館大改造!號召台灣、國際建築設計團隊投入1.95 ...

目標為加強屋頂功能性與美觀性的新形象.高雄市立美術館修修臉!該館號召國內外建築師團隊,對外觀進行大改造並解決屋頂漏水問題,預計將投入1.95億元 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#85.高雄市立美術館 - 博客來

中文書出版社專區高雄市立美術館. 於 www.books.com.tw -

#86.高雄市立美術館

座落在高雄市偏西北的位置,內惟埤文化園區中,連同美術公園共佔地41公頃。美術館本身含地下兩層、地上四層,共有十八個展覽室。民國八十三年正式落成啟用。結合雕塑作品 ... 於 163.32.132.4 -

#87.高美館「奈良美智特展」精彩倒數,看展免預約! 10/15起加開 ...

《奈良美智特展》巡迴展第二站在高雄市政府積極推進下移師高雄市立美術館,展出內容涵蓋日本當代藝術家奈良美智自1980年代迄今跨度超過30年的79件精彩作品 ... 於 artemperor.tw -

#88.高雄市立美術館

認識高美館標誌1. 大高雄與美術館所在地----內惟埤,依「 於 075550331.tw66.com.tw -

#89.高雄市立美術館-台灣公開資訊網

縣市, 高雄市. 鄉鎮市區, 鼓山區. 儲匯局號. 局名, 高雄市立美術館--展場前廳右側展售部內. 聯絡電話, (07)251-3473. 郵局地址, 美術館路80號. 經度, 120.288333. 於 tw.datagove.com -

#90.臺南古蹟南美館1館展出「奈良美智特展」最終站 - Vogue Taiwan

... 奈良美智(YOSHITOMO NARA)於今年3月起在臺展開的「奈良美智特展」巡迴展,繼臺北、高雄之後,最終站即將於16日,在臺南市美術館1館隆重登場。 於 www.vogue.com.tw -

#91.高雄市立美術館| 台灣旅遊景點行程

1.捷運搭捷運至凹子底站,出1號出口後,轉乘高雄市公車紅(32),至美術公園站或中華藝校站,步行5分鐘即可到達。 ... (1)搭高雄市公車3號、高鐵鼓渡專車至美術館站下。 (2)市 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#92.只有2天!高雄「最美森之市」回來了70攤美食、手作一次逛到爽

等待了4個多月,最美市集「森之市」終於要在本週末登場,這次活動地點選在高雄, ... (森之市, 高雄市集, 高雄旅遊, 高雄景點, 高雄市立美術館, ) 於 travel.ettoday.net -

#93.轉知高雄市立美術館出版品「藝遊未盡

轉知高雄市立美術館出版品「藝遊未盡:美術館典藏中的高雄風景」桌遊簡介。 說明: 一、依據高雄市立美術館108年3月28日高市美研字第10870092800號函辦理。 於 www.ouk.edu.tw -

#94.流動的靜謐當代美的展現。- 高雄市立美術館「光間」

高雄市立美術館 為邁向新型態美術館,以坐落於入口大廳後方的104/105展覽室之改造為變革起始,優化觀展及佈展空間功能,形塑當代美感空間氛圍,及符合當代藝術各種展覽 ... 於 wehouse-media.com -

#95.拖吊場聯絡資訊及轄區 - 高雄市政府交通局

橋頭拖吊場, 地址:高雄市橋頭區公園路50號 電話:(07)611-7126 · 博愛拖吊場, 地址:高雄市左營區博愛四路435號 · 民族拖吊場, 地址:高雄市新興區八德一路27號 · 五甲拖吊 ... 於 www.tbkc.gov.tw -

#96.記得先儲水高雄3區20日至少停水8小時

台水公告20日上午8時至晚間6時高雄市仁武區部分地區,上午9時至下午5時鼓山區5里及彌陀區分別因遷管工程、加壓站設備線路工程、加壓站停電檢修等原因 ... 於 news.pchome.com.tw