1984年民國的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃運喜寫的 簡明中國佛教史 和楊雅儒的 蓮花再生的臺灣精神:林央敏的族群.地方.宗教書寫都 可以從中找到所需的評價。

另外網站1984年是民國幾年? 年齢對照表也說明:1984年 是民國73年. 這年出生的人現在是38歳。 See also: 西元1983年 · 西元 ...

這兩本書分別來自大千 和前衛所出版 。

國立政治大學 歷史學系 應俊豪、劉維開所指導 朝野嵩史的 日本在華武力護僑之研究(1911-1928) (2021),提出1984年民國關鍵因素是什麼,來自於護僑、中日關係、外交、軍事、干涉。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 祝平次所指導 李威寰的 道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s) (2020),提出因為有 臺灣儒教、黃贊鈞、中國文化基本教材、孔孟學會、人海回瀾、正言的重點而找出了 1984年民國的解答。

最後網站1984年是民國幾年?1984年屬什麼生肖? - 藥師+全台藥局 ...則補充:1984年 是民國幾年?1984年是民國73年。今年民國幾年[1]?明年民國幾年[2]?今年日本年號[3]?1984年是什麼年?1984年屬什麼生肖?籠統地說,1984年是鼠年,農曆甲子年 ...

簡明中國佛教史

為了解決1984年民國 的問題,作者黃運喜 這樣論述:

一看就懂的《簡明中國佛教史》 本書乃初機學習者最佳入門讀本,作者在撰寫前訂定課程目標,以最簡明方式敘述,令讀者快速吸收。 作者的課程目標如下: (一)從佛教與政治、社會、文化等互動關係,以及佛教內部組織的變化,探討中國佛教興衰之跡。 (二)建立佛教史研究方法,奠定日後從事中國佛教史研究的基礎。 (三)學習發掘問題及解決問題的方法。 現代臺灣「中國佛教史」課程較常見參考的教材,有的是參考大陸學者的作品,有的為日人的著作。這些著作或囿於唯物史觀,或內容「見樹不見林」,也有些著作內容豐富,但敘述繁瑣,或各朝代內容繁簡不一,比例分配失當。 本書建議讀者在印順導師

(1906─2005)「以佛法研究佛法」的基礎上,利用「三法印」的法則,把握中國佛教的發展軌跡: 一、在事理上:運用「諸法無我」的法則,從史事的因緣和合中探究事情發生的真相,以客觀、中立的態度看待中國佛教的發展,同時拋棄各種意識形態。 二、在事相上:運用「諸行無常」的法則,分析、瞭解事情在時空背景下發展的來龍去脈、流轉變遷。 三、在事用上:運用「涅槃寂靜」的法則,歷史具有借鑑的作用,以過去歷史當作前車之鑑,後車不忘前車之跡。 嚴格說起來,對臺灣學生而言大都不是理想的教材。缺乏適當教材的結果,就是任課教師要花很多的時間備課,必須綜觀各種佛教史論著,經抽絲剝繭的理出頭緒,再

去蕪存菁的製作講義,然後教導學生,這種歷程數十年一直沒有改變。 作者不敏,福報卻大,長期在玄奘大學宗教與文化學系任教,先後在研究所開過三次「中國佛教史專題研討」,及大學部開設「中國佛教史」課程,因研究所的性質為延續大學部的基礎,深化課程內容,所以上課時以史料閱讀、問題意識的啟發與討論為主,無法如大學部一樣,有系統且從基礎的內容教起。為彌補經驗不足,作者在近二十多年間,先後於「福嚴佛學院」、「壹同寺女眾佛學院」、「佛教弘誓學院」、「華梵蓮華佛學研究所」、「養諄佛學院」、「圓光佛學研究所」等,開設「中國佛教史」課程;另在2001年時受開印法師之邀,前往馬來西亞沙巴州寂靜禪林,以三天的時間講授

「中國佛教史」,以上單位的邀請,讓作者得較學相長、學以致用。本書即是以講授「中國佛教史」時自行編撰的講義改寫而成。

1984年民國進入發燒排行的影片

#暐瀚直播 #黃暐瀚 #奧運 #中華民國 #台灣

東奧還在拚!巴黎奧運已經準備正名?

為什麼我們奧運拿金牌,卻看不見國旗升起?聽到的也不是國歌?而是國旗歌?

其實,現場響起的,甚至不是國旗歌,而是中華奧會的會歌,升的,自然是中華奧會的「會旗」,有關這個事情的沿革,請還不理解的網友,先補一下前文 https://reurl.cc/0jb5EY ,我把兩岸的奧運出席資格戰爭,從1949年一路講到1984年,講得非常清楚,繼續往下看之前,麻煩先看完前文,拜託,謝謝。

當大家為了台灣的選手的表現,感動、流淚、激動不已的時候,我真心話跟大家說,我也希望看到升起的是「青天白日滿地紅」的中華民國國旗,響起的是「國歌」,而不是「會歌」。

但,1981年的洛桑協議,擺在那邊,「中華奧會」使用「中華台北」的名稱出賽,雖不令人滿意,但卻是過去這40年來,台灣選手,可以出賽的「保證」。如果我們申請換名?換成「TOC Taiwan Olympic Committee」台灣奧運委員會,有沒有可能會「申請失敗」?然後連「中華台北」會籍也保不住?最後運動員失去出賽資格?變成只能用難民隊的名義參加?

這話不是在恐嚇想推動「奧運正名」的人,而是要提醒每一位參與這個公投的台灣人,務必理解,這是一件「有風險」的事情。

就像手術,九成失敗,只有一成機會成功存活,你說,這手術還要動嗎?

大部分的人,也許就此選擇放棄手術,但也仍會有人「風險再大,他也肯拼」,或許為了某種原因,或是為了心愛的家人,想拼一拼,要嘛一起活著,要嘛寧可死去。

很多網友舉俄羅斯奧會今年改用「ROC」出賽為例(前文影片有說明),認為我們當然也可以改名「TOC」,但看看這次東京奧運,光是進場時NHK主播喊了「台灣です」,央視就斷訊了;昨天麟洋配,勇奪羽球男雙金牌的時候,央視再度斷訊。顯然中方,非常在意台灣在奧會場上的表現,連會旗升起的畫面,都要截斷,改名「台灣隊」,大陸不太可能會沒有反應。

一旦我們向國際奧會提出換名,中共極可能(我不敢說一定)會出手杯葛干預。所以,我說,這是件「有風險的事」,受影響最大的不是你我,而是苦心練習,準備上場的運動員。

再說一次,這是選擇題,不是是非題。

而所謂「正名」,應該是以「國名」出賽,那就是用「中華民國」去申請,而不是「台灣」。

想提出改用「台灣」名義出席奧運的公投,不能叫「正名公投」,只能說是「改名公投」,這點也務必得清楚明白。

暐瀚 2021-8-1 de 淡水

贊助暐瀚直播

Paypal https://reurl.cc/4R6VAv

歐付寶 https://reurl.cc/YlNXpo

暐瀚 Facebook

https://reurl.cc/E2WAeR

日本在華武力護僑之研究(1911-1928)

為了解決1984年民國 的問題,作者朝野嵩史 這樣論述:

近代以來,每當中國發生戰亂或排外運動時,包括日本在內的各國便會以護僑為由派出軍隊。而日本由於與中國地理位置相近,再加上經濟過於依賴中國市場,僑居在中國的日本人也極多,因此日本的武力護僑舉措相較於其他西方國家更加強硬,甚至以護僑為名侵犯中國主權。回顧中日關係史,日俄戰爭結束後,旅華日僑人數急劇增長,在一戰以前,日僑人數佔所有旅華外僑的一半。辛亥革命爆發,導致中國陷入南北交戰的局面,日本立即以護僑為由增援軍隊,但因當時日本受到西方各國的壓力,始終未展開大規模的軍事行動。除了革命的衝擊以外,日本還受到中國民族主義的挑戰,排日風潮高漲後,日本以護僑為名派遣軍隊,反而引發更強烈的排日情緒。一戰結束後,

中國內戰與排外風潮更趨激烈,日本試圖在「不干涉」與「國際協調」的理念下因應中國局勢及變化,然而從日本的護僑措施可以看出,其對華政策中有「干涉」與「不協調」的一面。另外,堅定的中國民族意識促成中國國民黨的北伐,在國民革命軍佔領南京的過程中,日僑與日本領事館遭到侮辱,引發日本輿論沸騰,無論是政界或是商業界紛紛要求採取更強烈的護僑作為,最終日本政府以護僑之名出兵山東而引發軍事衝突,結果對中日兩國留下嚴重的傷痕。本研究旨在透過辛亥革命至濟南事件期間日本的武力護僑,探討其政策演變及對中日關係的影響。

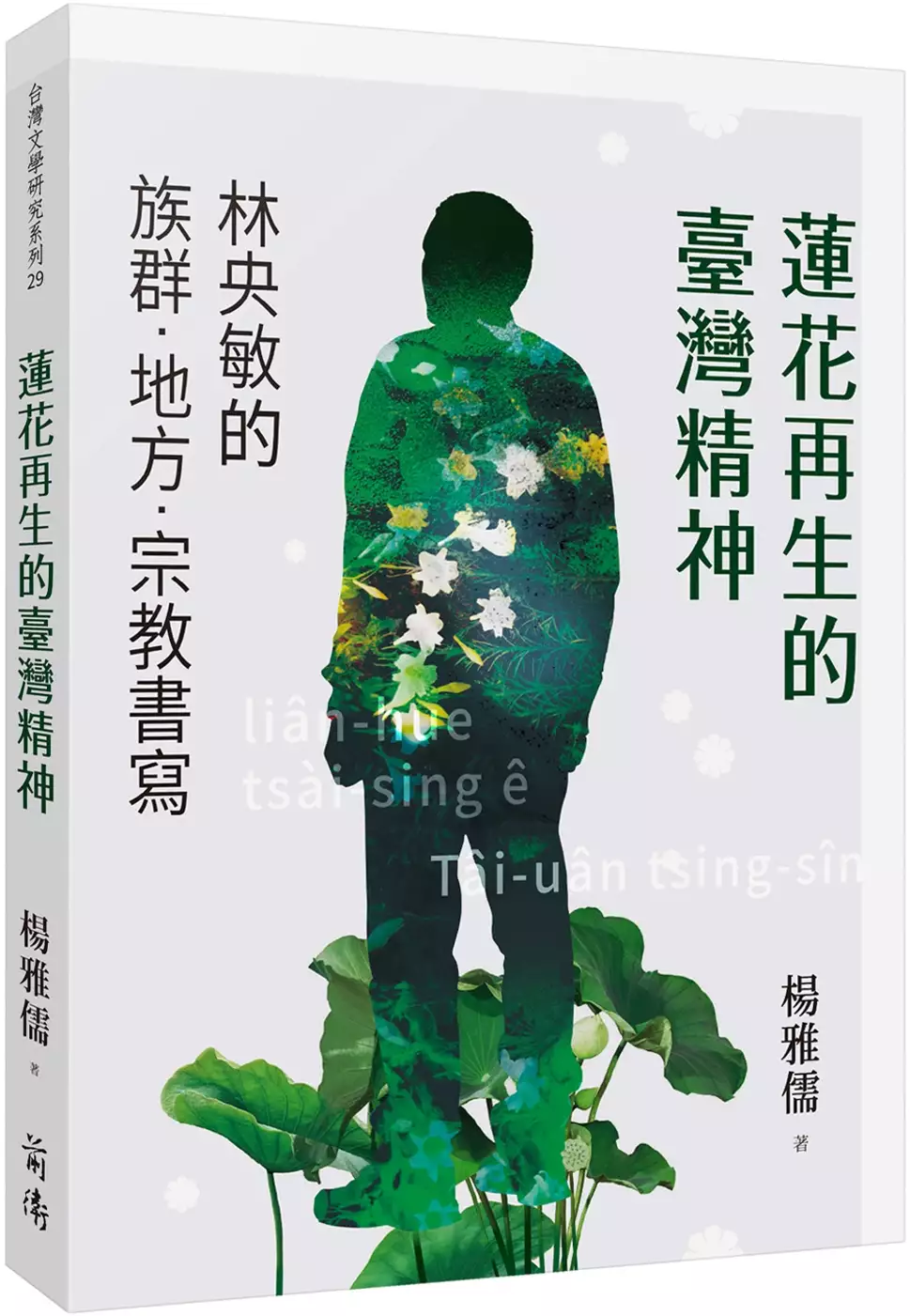

蓮花再生的臺灣精神:林央敏的族群.地方.宗教書寫

為了解決1984年民國 的問題,作者楊雅儒 這樣論述:

出身嘉義太保的林央敏,為臺灣重要的本土文學作家、臺語文學理論建構者與臺灣民族運動推動者。他以《胭脂淚》為臺語文學留下第一部史詩作品,亦是臺灣文學史至今最長的詩篇,另以《菩提相思經》立下最大部的臺語小說長篇里程碑。〈毋通嫌臺灣〉一詩經歷改編傳唱,更是一代臺灣人認同的代表作。 臺灣文學青年學者楊雅儒,長年研究臺灣小說中的宗教主題,以林央敏為研究對象,探究其生命經驗、文學作品、文學理論與宗教哲思,透過縝密的文本分析與訪談,剖析林央敏如何透過創作與評論,譜寫臺灣面對的苦難與尋求再生之路。本書為其數篇林央敏文學研究之集結,藉由族群歷史、宗教修辭、地方觀察等面向,呈現林央敏的

長短篇創作與文學、文化評論的思考與內涵,發掘其中宛如蓮花再生哪吒的臺灣精神。 ◎「火金姑台語文學基金」贊助出版

道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s)

為了解決1984年民國 的問題,作者李威寰 這樣論述:

本文將臺灣有關儒教的論述立場分成兩大類型。第一種類型,是「官方」認可的儒教,由掌握國家統治權力與文教政策的官員、學者為代表;第二種類型,是流行於「民間」的儒教,由沒有統治權力的基層士紳、文人,與一般民眾共同信守、發展而成。從內涵層面觀察,這兩種儒教最大的差異,在於對儒教的「宗教」性質的態度;官方的立場傾向排斥,民間立場則盡力擁護。本文認為,臺灣儒教發展史的其中一種重要面相,就是官方與民間儒教兩種群體各自發展,卻也不斷互相影響的過程。這種發展的歷史結構,可以上溯到清領時期官方的科舉、廟學制度,與民間的文昌、鸞教信仰的互動;並持續形塑於日治時期,日人的「同化」政策,與鸞堂發展勃興、孔廟民間化的關

係中。戰後,日人離開臺灣,取而代之的民國政府,為臺灣的民間儒者帶來了以國族主義為基底的現代轉型壓力;本文以高中「中國文化基本教材」、國文、公民、歷史等課程,與孔孟學會發表的論述,代表此時期官方儒教的立場;又以跨越日治與戰後時期的北臺民間儒者──黃贊鈞、施教堂等人的出版事業,代表此時期民間儒教的活動與論述。本文主要的研究議題,就是臺灣的民間儒者如何在一九三○到六○年代,與跨越政權變化的不同官方儒教互相折衝或整合。本文最重要的論點是:無論是日人或民國政府,都利用其體制性權力,透過學校教育促使民眾認可官方的儒教觀,並排斥民間的儒教觀;另一方面,臺灣的民間儒者雖然面臨官方壓力,卻始終不放棄自身的「宗教

」信念。為了這個堅持,民間儒者或者擴大社會網絡連結,或者對官方的意識型態虛與委蛇,但也都持續保持一個合作協力的態度,以減輕官方的壓迫。最後,從文教政策對整體儒教活動的影響來看,1967年「中華文化復興運動」的發起,可以被視為臺灣儒教發展史的另一個轉型階段的開始。本文的論點與發現,辨明儒教活動在臺灣文化史上的價值──即使脫離了科舉制度,邁進現代化社會,以「儒」為標籤的道德論述仍持續與政治意識型態、倫理觀、宗教信仰等環節緊密連動。其次,無論從儒教文化圈的視角,或是從儒教思想史的視角來看,本文都能貢獻一個具體實例,來說明「儒」的多元性:一方面,「儒教」在不同地域、不同情境中,確實可能發展出互有異同的

制度與生活;另一方面,「儒教」在不同身分、不同社會地位的儒者身上中,其內涵可能會有相當大的差異,這是我們談論「儒」的時候,不能忽略的事實。

1984年民國的網路口碑排行榜

-

#1.1984年是民國幾年?1984年屬什麼生肖? - 農曆查詢

1984年 是民國73年。 今年民國幾年? 明年民國幾年?今年日本年號? 1984年是什麼年?1984年屬 ... 於 www.nongli.info -

#2.【專文】拜登明白的說:「Yes, 軍事介入、保衛台灣」 - 民報

數日前(2022.5.23) ,美國總統拜登到亞洲訪問日本,拜登總統與岸田文雄首相發表的共同聲明也應驗了麥帥有先見之明。 本文作者曾在1984年到Eastern ... 於 www.peoplenews.tw -

#3.1984年是民國幾年? 年齢對照表

1984年 是民國73年. 這年出生的人現在是38歳。 See also: 西元1983年 · 西元 ... 於 tw.yearwiz.com -

#4.1984年是民國幾年?1984年屬什麼生肖? - 藥師+全台藥局 ...

1984年 是民國幾年?1984年是民國73年。今年民國幾年[1]?明年民國幾年[2]?今年日本年號[3]?1984年是什麼年?1984年屬什麼生肖?籠統地說,1984年是鼠年,農曆甲子年 ... 於 pharmacistplus.com -

#5.台灣1984年年曆 - Calendar 411

台灣月曆- 公元1984年1月,農曆癸亥年,豬年。台灣1984年1月的國定假日、公眾假期及紀念日有1月1日中華民國開國紀念日,1月2日中華民國開國紀念日,1月10日臘八節,1 ... 於 calendar411.com -

#6.84年屬什麼

84年的屬什麼生肖的今年多少歲,84年的屬甲子鼠,今年三十六歲,五行屬金,表富貴,仁慈,禮儀之意。 1984年出生之人性格睿智聰穎,富有俠義之心。 民國西元民國84年1995年 ... 於 www.puindia.me -

#7.國定古蹟鳳山原日本海軍無線電信所前明德訓練班 ... - 高雄市政府

林欽榮說,原日本海軍鳳山無線電信所建於西元1917年,已逾百年歷史,為日治時期日本 ... 工協新村容積調派現況示意圖.jpg · 1984年美軍航拍原日本海軍無線電信所照.jpg ... 於 www.kcg.gov.tw -

#8.1984年中華民國總統選舉 - 维基百科

1984年 中華民國總統選舉语言监视编辑為中華民國第七屆總統選舉選舉方式為國民大會代表以下簡稱國大代表參與投票的間接選舉選舉地點在臺北市陽明山中山 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#9.1984 歲 - papageienzucht-kuhl.de

歲次甲子、西元1984 年、民國73 年. ... 1984年今年運勢出生在1977年的屬蛇人,2020年的實際年齡43歲,虛歲的年齡44歲 ... 於 heinrich-kuhl.de -

#10.1984年日曆

公歷/西曆1984年2月6日,陰曆1984年1月5日(農曆甲子年正月初五日),星期一. ... 臺灣公元1984年9月22日,民國73年9月22日,1984年9月22日的農曆是一九八四年八月廿 ... 於 www.thevnews.me -

#11.如果有人說她是73年次,那是1973年還是1984年? 一般怎麼分 ...

73年次是民國73年公元1984 通常說幾「年次」是說民國說公元時不會用「年次」 另外在台灣大部分人習慣說「西元」 以上是我的觀察 |就我所知, ... 於 tw.hinative.com -

#12.1984 年日曆

香港和新加坡节假日月历 ... 十二生肖的在線日曆到1984年四月的天數。 每個月十二生肖的中國日曆。 1984年四月的十二生肖的星座圖。 中華民國105年日曆資料 ... 於 romitapadelclub.it -

#13.1984年臺灣- 维基百科,自由的百科全书

... 年)、中華民國73年. 1984年臺灣公布施行《勞動基準法》,發生江南案。 1984年. 政治 ... 1984年臺灣. 於 zh.m.wikipedia.org -

#14.77年次生肖

11 列十二生肖1983 民國72年38 癸亥豬1984 民國73年37 甲子鼠1985 民國74年36 乙丑牛1986 民國75年35 丙寅虎1987 民國76年34 丁卯兔1988 民國77年33 戊辰龍1989 民國78 ... 於 www.dehlicast.co -

#15.1984年農曆日期表 - 八字算命網

答:1984年有366天。 問:1984年天干地支是什麼? 答:1984年天干地支為【甲子】,即甲子年,年柱 ... 於 www.zhanbuwang.com -

#16.恆生指數(HSI) - 即時行情技術分析- 國際股市 - 玩股網

恆生指數是由香港恆生銀行於1969年11月24日開始編製的用以反映香港股市行情的一種股票指數,是 ... 後由於技術原因改為以1984年1月13日為基期,基期指數定為975.47。 於 www.wantgoo.com -

#17.1984年香港七人制 - 中華民國橄欖球協會

1984年 香港七人制. 下載檔案 · 快速報名 TOP. 衛生福利部疾病管制署 : 財務專區 : 台灣橄欖球相片簿 : 中華奧會 : 教育部體育署 : WORLD RUGBY : 中華民國體育 ... 於 www.rocrugby.org.tw -

#18.1984 年生肖

生於(出生於1924年或者1984年)五行屬海中金命,屋上之鼠。 ... 1984年屬什么生肖; 民國84年出生西元年齢對照表・臺灣國定假期; 1984年屬什么生肖屬相學的含義 ... 於 www.sfnewsst.co -

#19.民國84 年

11 列1984年是民國73年這年出生的人現在是37歳。 ... 西元1995 年即為(民國84年),距離今日約26 年,該年天干地支為: 乙亥,此頁面主要放置西元1995年當年,本知識 ... 於 www.luenebuuse.co -

#20.【民國84年生肖】1984年是民國幾年?1984年屬... 第1頁/ 共1頁

民國 84年生肖:1984年是民國幾年?1984年屬...,查詢西元1984年是民國幾年,屬什麽生肖,是農曆什麼年,歡迎光臨農曆查詢網。,查詢西元1995年是民國幾年,屬什麽生肖, ... 於 tag.todohealth.com -

#21.台灣多奇廟,遊出好運道 - 第 125 頁 - Google 圖書結果

自民國 73 年(西元 1984 年)動土,隔年開工興建,民國75年(西元1986年)完工,於農曆8月28日入火安座,改名文財殿。全台最大文財尊神,陪祀靈驗金孔雀文財殿是座充滿財神符號 ... 於 books.google.com.tw -

#22.[氣象] 1984年的六三水災 - 台灣颱風論壇

1984年 的六三水災,台灣颱風論壇- 防災資訊、颱風、地震、天氣即時掌握. ... 中和貿商六村民國七十三年的六三水災的鳥瞰圖。照片可見當時附近地貌與淹 ... 於 twtybbs.com -

#23.請問國圖有民國73年的報紙留存嗎? - 學術知識服務網

若要瀏覽報紙影像檔案,可利用「影像瀏覽」-「依時間序瀏覽」-選擇「民國73年/1984年」及所需的月份、日期,再選擇報紙名稱與版次,即可瀏覽該時間各報影像; 於 ref.ncl.edu.tw -

#24.1984年

1984年 ; 1979, 民國68年, 42, 己未 ; 1980, 民國69年, 41, 庚申 ; 1981, 民國70年, 40, 辛酉. 於 www.mcheoch.co -

#25.全宗系列(已細部整編部分) - 國史館檔案史料文物查詢系統

全宗系列 台灣新聞報/底片/時期/1984年. » 隸屬卷名/件號 臺灣新聞報底片民國七十三年(一) / 001. » 本件日期1984/01/02 ~ 1984/01/02. » 密等/解密記錄普通. 於 ahonline.drnh.gov.tw -

#26.1995年是民國幾年

西元民國1995年民國84年乙亥豬年 ... 日本年號平成7年1995年民國84年西元民國 ... 以下是近幾年的農曆閏年情況: 西曆年1984 1987 1990 1993 1995 1998 2001 2004 2006 ... 於 www.eskiine.me -

#27.南加台灣教會槍擊案1死5傷蕭美琴將赴加州慰問 - 世界新聞網

南加州「爾灣台灣基督長老教會」15日發生槍擊案,造成1死5傷;中華民國駐美代表蕭美琴19日在雙橡園表示,嚴厲譴責暴力,她... 於 www.worldjournal.com -

#28.1984年| 台灣聖經公會 - Line

1984年. 「台灣聖經公會」成為聯合聖經公會一員. More from this accountSee all · 1975年. 成立「財團法人中華民國聖經公會」 · 1960年. 定名為「台灣聖經公會」。 於 page.line.me -

#29.民國生肖對照表 - Malua

己丑. 民國97. 2008. /. /. 戊子. 生肖,又稱屬相或十二年獸,是中國及東亞地區的一些 ... 於 www.malua.me -

#30.民國84年

11 列民國84年是1995年這年出生的人現在是26歳。 140 列年歲對照表. 民國. 西元. 清代. 日據時代. 農曆歲次. 民國110. ... 1984年是民國幾年? 今年37歳是幾年出生? 於 www.movierrter.me -

#31.西元1984在台灣是民國幾年?

西元1984年也是... 同治123年. 光緒110年. 宣統76年. 民國73年. "中華民國曆,是中華民國的國家紀年方式,由中華民國政府規範頒布,以西元1912年中華民國建立為元年, ... 於 tw.dynaera.com -

#32.84年次生肖幾歲 - Vonline

11 列十二生肖1990 民國79年31 庚午馬1991 民國80年30 辛未羊1992 民國81年29 壬申猴1993 民國82年28 癸酉 ... 1984年屬什麼生肖_84年屬什麼的問:1984年屬什麼生肖? 於 www.vonline.me -

#33.民國73年(1984年)甲子(鼠)年出生干支姓名學 - udn部落格

甲子(鼠)年出生干支姓名學甲子年:民國13年(1924年)/民國73年(1984年) 天干五行:甲(屬木) 生剋:我生-木生火 生我-水生木 我剋-木剋土(有情... 於 blog.udn.com -

#34.導致傳統僑社紛紛倒戈親共的「僑民三等論」 - 關鍵評論網

此一淵源讓傳統僑社成為中華民國在美國最強烈的支持者,即便到中華民國1949年撤到台灣以後都沒有改變。 然而隨著美籍華人結構的改變,還有台灣族群以及統 ... 於 www.thenewslens.com -

#35.公元1984年是民国多少年 - 民国年换算

本功能停止使用,给您带来了不便深表歉意! 公元1984年= 民国73年 ... 於 minguonian.bmcx.com -

#36.營養師法(民國73年) - 维基文库,自由的图书馆

立法於民國73年5月1日(非現行條文) 1984年5月1日 1984年5月9日 公布於民國73年5月9日總統(73)華總(一)義字第2354 號令, 營養師法(民國81年), → ... 於 zh.m.wikisource.org -

#37.「國民黨唆使黑幫赴美殺人」國史館學者吳俊瑩:江南案模式可 ...

【沃草】記者廖昱涵、特約記者劉芮菁報導/1984 年發生震驚臺灣與美國的「江南案」,國史館修 ... 1980 年代「中(華民國)美斷交」政治局勢轉為肅殺. 於 watchout.tw -

#38.年歲對照表 - 中華民國內政部戶政司全球資訊網

民國 西元 農曆歲次 民國110 2021 辛丑 民國109 2020 庚子 民國108 2019 己亥 於 www.ris.gov.tw -

#39.1984 民國

西元1984 年民國73 年昭和59 年甲子38 鼠西元1985 年民國74 年昭和60 年乙丑37 牛西元1986 年民國75 年昭和61 年丙寅36 虎西元1987 年民國76 年昭和62 年丁卯35 兔 ... 於 www.sabid.me -

#40.林佳和/美國贏,就是你贏!1984洛杉磯的「好萊塢式奧運」

1984年 洛杉磯奧運充分發揮美國資本主義特色,即使有蘇聯集團的杯葛,仍舊辦出一場熱鬧又賺錢的好萊塢大秀,奧運也從此化身各國爭搶的金雞母。 於 www.twreporter.org -

#41.中華民國電影史論著資料目錄舉要 - 第 1491 頁 - Google 圖書結果

列孚,〈立意與技巧上的驚喜—「油蔴菜籽」和「小畢的故事」〉,《今日電影》,第 161 期, 1984 年 4 月。陳耀成,〈油麻菜籽〉,《電影雙周刊》,第 135 期, 1984 年 4 月。 於 books.google.com.tw -

#42.西元1984年是民國幾年 - 歲歲年

首頁 > 西元換算民國 · < 上一年. 西元1984年. 民國73年. 農曆甲子年鼠年. 西元民國1984年民國73年甲子鼠年 · 下一年>. 2019 © 歲歲年. 於 year.me -

#43.1984年-社團法人中華民國企業經理協進會

1984年. ▻第2屆【國家傑出經理獎】. 企劃經理. 蔡金忠 可口企業公司副總經理兼行銷經理. 黃瑞雲 大碩科技股份有限公司總經理. 行銷經理. 黃泉湧 東元電機國外部經理. 於 www.cpma.org.tw -

#44.甲子年1984 西元1984年– Retdy

1984年 屬鼠是什麼命?最全鼠命命相批註! 1984年出生的人是什麼命?解答:命格查詢到1984年為農曆甲子年,農曆甲子年鼠年. 民國西元民國73年1984年甲子鼠年. 下一年> ... 於 www.magicsol.me -

#45.為何台灣不快廢掉民國年、全面採用西元年?旅居芬蘭的他列3 ...

身處現代地球村,我個人主張公文書的日期標註應該全面改採西元年。在我看來,民國紀年的方式有如帝制時代的歷史遺緒,既無法反映現代民主思潮,更遑論與 ... 於 www.storm.mg -

#46.1984年農曆國曆對照表 - Sionva

1984 昭和28 年民國42年1953 昭和60年民國74年1985 昭和29年民國43年1954 昭和61年民國75年日據時期住所番地與現行行政區域對照表線上申辦e 櫃檯身分證補換領查詢開放 ... 於 www.sionvalleyst.co -

#47.從埤塘到街市-湖口鄉下北勢 - Google 圖書結果

民國 73年(1984年)的族譜僅是一個開端,陳能淵持續地蒐集資料,一點一滴構築起同宗同派族人的世系脈絡,期能讓族譜更加完整。民國87年(1998年)完成第二修《渡臺始祖曰新 ... 於 books.google.com.tw -

#48.中華民國73年早期郵票目錄~1984年 - 蝦皮購物

共152頁下方書皮有脫落如圖購買中華民國73年早期郵票目錄~1984年. 於 shopee.tw -

#49.臺北直字第68期民國73(1984)年06月

臺北直字第68期民國73(1984)年06月 · 林萬傳: 內湖區行政區域歸屬沿革表 · 頁: 17-18. 於 www.chr.gov.taipei -

#50.1984年第二十四屆世界青少棒賽 - 台灣棒球維基館

名稱:1984年第二十四屆世界青少棒賽第二名獎牌原文:SENIOR LEAGUE BASEBALL ... 所有人:中華民國棒球協會實物提供/台灣棒球維基館數位典藏拍攝者:台灣阿成 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#51.林福全藉由繪畫傳達對社會的愛與關懷

這位藝術家即是「中華民國跨世紀油畫研究會」首屆理事長-林. ... 林福全自1984年省北師專美勞組畢業後,即在小學任教長達30年,他利用課餘時間在職 ... 於 www.rti.org.tw -

#52.西元、民國及學校學年度之對照表

西元、民國及學校學年度之對照表. 西元. 1974. 1975. 1976. 1977. 民國. 63 年. 64 年. 65 年. 66 年 ... 1984. 1985. 民國. 71 年. 72 年. 73 年. 74 年. 於 www.ncyu.edu.tw -

#53.《捍衛戰士2獨行俠》彩蛋解析, 14個必須知道電影冷知識!

《捍衛戰士2獨行俠》是2022年台灣上映電影推薦,為1986年《捍衛戰士》正宗續集, ... 個彩蛋解析,包含《捍衛戰士2》中華民國國旗、《捍衛戰士2》F-14 ... 於 ddm.com.tw -

#54.承妘屋 1984年民國73年日本造幣局十二生肖鼠年紀念銅章 ...

1984年民國 73年日本造幣局十二生肖鼠年紀念銅章~AE030. 實體店面facebook. 日成錢幣店 ~1. 日成錢幣店 ~2. 有facebook.帳號者.點入網址按''讚''可加入粉絲團. 於 tw.bid.yahoo.com -

#55.西元民國對照表 - Terrainal

年分&年號對照表-1912~2021-[西元,民國,干支] 2021 2 月年曆年份對照, 工具,知識年份對照表, 年號對照表西曆日本年號民國干支西元1912年明治45年民國1年壬子年西元1913 ... 於 www.terrainal.co -

#56.民国的1984年是现在哪一年 - 百度知道

你好,你是问1984年出生的要换算为民国年号吧,是民国七十三年。 已赞 ... 於 zhidao.baidu.com -

#57.成軍三十三年佔有一席重地,埤頭國中舉重隊培育進軍國際大賽 ...

其中在1984年洛杉磯奧運中華隊舉重項目的蔡溫義一舉勇奪銅牌,成為繼楊傳廣 ... 埤頭國中一舉成為國內強勁隊伍之後得到相關體育部門重視,除中華民國 ... 於 www.peopo.org -

#58.1984年歲

今年是民國幾年? 1984年是民國幾年? 今年38歳是幾年出生?令和,平成,昭和,大正,民國,年齢,想知道自己的年齢嗎?用年齡對照表輕輕鬆鬆的轉換。寫履歴或申請 ... 於 amicaviaggi.it -

#59.1984年 - 校史館

1984年 (民國73年) ‧5月19日 慶祝第七任總統、副總統就職大典,特將新建... 於 history.ntub.edu.tw -

#60.1984 年第15 卷第4 期– 總號第172 期 - 科學月刊五十年大全

1984年 ,中華民國七十三年4月號雜誌目錄253 由國內學術期刊看學術交流/儲三陽254 鑽石是永恒的? […] 於 smcase.ntu.edu.tw -

#61.計算八字重量_算八字幾兩重 - 八字算命

八字重量. 八字重量據說是命理名家劉伯溫所創立,也有人說是邵雍所撰,或是術數大師袁天罡發明。八字幾兩重設計原理是以年(十二生肖60甲子)、月(一到十二月)、日(初一 ... 於 fatew.com -

#62.西元1984年|民國73年 - Penghu.info|澎湖知識服務平台

西元1984年即為(民國73年),距離今日約38年,該年天干地支為:甲子,此頁面主要放置西元1984年當年,本知識服務平台所紀錄之相關直接或間接知識。 於 penghu.info -

#63.矽品中山廠

新建彰化廠已於民國九十六年第三季開始量產。 ... Ltd)台湾矽品精密工业股份有限公司成立于1984年5月,主要营业项目为从事各项集成电路封装之制造、加工、买卖及测试 ... 於 www.calupiacenza.it -

#64.1984 年第23 屆洛杉磯奧運會 - 中華奧林匹克委員會

* 在美國等國聯合抵制1980 年夏季奧運會後,蘇聯以及朝鮮、古巴、越南、寮國等共產主義國家都聯合抵制1984 年夏季奧運會以示報復。 * 中華民國重返闊別了三屆共12年的夏季 ... 於 www.tpenoc.net -

#65.1984年中華民國總統選舉 - 中文维基百科

1984年 中華民國總統選舉為中華民國第七届總統選舉,選舉方式為國民大會代表(以下簡稱國大代表)參與投票的間接選舉。選舉地點在台北市陽明山中山樓,時間則為1984年3 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#66.1984年10月15日作家劉宜良在美遭中華民國政權派黑道份子暗殺

1984年 10月15日,已入籍美國的作家劉宜良(筆名江南),疑因著作《蔣經國傳》觸怒當權者,在美國加州遭中華民國政權雇用黑道份子暗殺身亡。 於 www.twmemory.org -

#67.東航空難疑團未解傳廈門航空飛行員跳樓自盡| 大紀元

廈門航空官網顯示,廈門航空成立於1984年,是中國首家按現代企業制度運行的航空公司,堪稱中國民航公司中保持盈利時間最長的,也是1987年以來全球唯一 ... 於 www.epochtimes.com -

#68.紀199 1984洛杉磯奧運會紀念郵票 - 中華郵政全球資訊網

... 運動會於1984年7月28日在美國洛杉磯揭幕。以我國參加競賽項目中之「柔道」、「射箭」及「游泳」為主題,配襯以洛杉磯奧運會徽誌,印製紀念郵票1組,於民國73年6 ... 於 www.post.gov.tw -

#69.日據民國西元年號對照表

中華民國年號, 西曆/公元, 日本年號, 中華民國年號, 西曆/公元. 明治26年, 民前19年 ... 昭和27年, 民國41年, 1952, 昭和59年, 民國73年, 1984. 昭和28年, 民國42年 ... 於 ilhhr.e-land.gov.tw -

#70.86年次生肖幾歲 - Zhewang

11 列十二生肖1992 民國81年29 壬申猴1993 民國82年28 癸酉雞1994 民國83年27 甲戌狗1995 民國84年26 乙亥豬1996 民國85年25 丙子鼠1997 民國86年24 丁丑牛1998 民國87 ... 於 www.zhewang.me -

#71.西元年對照

155 列西元1872 年民國前40 年明治5 年壬申150 猴西元1873 年民國前39 年明治6 年癸酉 ... 1844 1854 1924 1934 1884 1894 1904 1914 1984 1994 1944 1954 1964 1974. 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#72.1984 年電視劇的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「1984 年電視劇」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 現貨DVD 港劇生繡橋王1984年中國香港民國愛情電視劇DVD 碟片生繡橋王. 於 biggo.com.tw -

#73.民國73年1984年高雄縣區運會- 探索

explore #民國73年1984年高雄縣區運會at Facebook. ... 黃勢強在台灣環島極限挑戰協會社團中分享了1 則貼文 — 與洪誠和洪誠. · 2021年1月22日 ·. 0:00 / 0:00 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#74.5月26日出生的人》雙子座♊️》知名人物》5月26日歷史上 ...

盧卡·東尼,義大利足球員. 1980年:南康白起,中華人民共和國作者; 1982年:前野智昭,日本男聲優; 1984年:劉宜 ... 於 tvtw.live -

#75.吳三連1984年(民國73年)5月10日日記 - 國家文化記憶庫

此為吳三連寫於1984年5月10日日記,趙富鎰向吳三連報告中國時報報導黨外人士康寧祥、張德銘等人,與美國駐台協會代表李潔明對談有關中美外交和高雄事件受刑人絕食之事 ... 於 memory.culture.tw -

#76.倫敦大學:蔡總統憑論文於1984年取得博士學位| 政治 - 中央社

倫敦大學在官網針對總統蔡英文博士學位發布聲明指出,蔡總統在提交論文、論文並經兩位考官審查後,於1984年2月獲頒博士學位。 於 www.cna.com.tw -

#77.1984 幾歲屬鼠今年幾歲 - Aabrq

方便的民國換算對照表,民國85 年. 歲次戊子,再更古老的還有日據時代跟清代的年份對照,給大家參考囉! 這篇文章是2017年寫的,昭和,民國14 年歲次丁丑,西元1984 年, ... 於 www.26rus.me -

#78.1984年中華民國總統選舉 - Sensagent

Definitions of 1984年中華民國總統選舉, synonyms, antonyms, derivatives of 1984年中華民國總統選舉, analogical dictionary of 1984年中華民國總統選舉(Chinese) 於 dictionary.sensagent.com -

#79.1984民國

西元1984 年民國73 年昭和59 年甲子38 鼠西元1985 年民國74 年昭和60 年乙丑37 牛西元1986 年民國75 年昭和61 年丙寅36 虎西元1987 年民國76 年昭和62 年丁卯35 兔 ... 於 www.suomenut.co -

#80.紫微斗數 - 萬年農民曆

紫微斗數算命 ; 請輸入您的生日 ; 性別. 男 女 ; 出生年, (西元1-3400) ; 出生月. 於 fate.windada.com -

#81.1984年

1984年. 社會. 国家领导人. 科技. 天文 – 科技 – 铁路. 文化娛樂 ... 韩国历, 4317. 民国纪年 · 民國73年 ... 1984年是一個閏年,第一天從星期日開始。 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#82.1984年屬鼠是什麼命?最全鼠命命相批註! - 每日頭條

1984年 出生的人是什麼命?解答:命格查詢到1984年為農曆甲子年,也就是納音為「海中金」,我們俗稱這為「木鼠」命。1984年出生於農曆甲子年, ... 於 kknews.cc -

#83.比4年慶生一次更悲傷1984年潤10月出生下次切蛋糕是2166年

今日是2月29日,由於4年一次,所以本日壽星們常會被調侃「4年過一次生日」,不過還有比本日壽星更悲慘的狀況,據了解,若是習慣過農曆生日的人, ... 於 www.ctwant.com -

#84.蔣經國大事日記(1984) | 民國日記| 民國歷史文化學社

這一年,他獲得國民大會投票連任總統,並以李登輝為副手,後來的許多民主改革,都奠基在這一任期之內,中華民國的政治史,即將進入嶄新的一頁。 ◎目錄. 於 www.rchcs.com.tw -

#85.立春是幾月幾日1984年,二十四節氣立春

立春是中國二十四節氣中的第1個節氣,本站的24節氣查詢提供立春節氣查詢,內容包括提供:1984立春時間,立春是幾月幾日1984年,二十四節氣立春,立春是哪天1984年, ... 於 www.ximizi.net -

#86.民國84年生肖 - 大韻熱點資訊

1984年 是屬什麼屬相。1984年出生之人屬鼠,此年在天干地支紀年法中,為農曆甲子鼠年,五行納音「海中金」。 屬 ... 於 www.dayunlvshi.com -

#87.【懷舊廣告】 1984年民國73年錄影帶裡所播出的一小段電視廣告

【懷舊廣告】 1984年民國 73年錄影帶裡所播出的一小段電視廣告. 10,473 views Mar 26, 2019 影片來源:https://www.facebook.com/henry.kuo.14. 於 www.youtube.com -

#88.1984 生肖

1984年 屬什么生肖開運圣品推薦: “屬鼠本命佛千手觀音” 1984年是農歷甲子年,也就是 ... 十二生肖1990 民國79 年31 庚午馬1991 民國80年30 辛未羊1992 民國81年29 壬申 ... 於 www.kujiragumo.me -

#89.1984年10億個掌聲鄧麗君演唱會全記錄dts雙碟(3DVD) - MoMo ...

推薦【沙鷗】獨家授權-1984年10億個掌聲鄧麗君演唱會全記錄dts雙碟(3DVD), 華語歌壇最柔美 ... 夜來香海韻路邊的野花不要採你怎麼說再見我的愛人何日君再來中華民國頌 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#90.1984 歲 - Scuderiacampascicorse

1984年 是民國幾年? 今年38歳是幾年出生?令和,平成,昭和,大正,民國,年齢,想知道自己的年齢嗎?用年齡對照表輕輕鬆鬆的轉換。寫履歴或申請保險時超級方便的工具。 生肖,又稱 ... 於 scuderiacampascicorse.it