sigma全片幅鏡頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MarioDirks寫的 我們的世界:365天繞著地球拍一圈 和WINDY CO.的 專業玩家的輕量級攝影 M4/3鏡頭全攻略都 可以從中找到所需的評價。

另外網站適馬- 維基百科,自由的百科全書也說明:適馬(英語:Sigma Corporation,日語:株式会社シグマ)為一家生產單眼相機鏡頭為主 ... 優化的系列鏡頭,適用於全片幅及APS-C規格,同時支援35mm 傳統單鏡反光相機。

這兩本書分別來自流行風 和楓樹林所出版 。

國立勤益科技大學 工業工程與管理系 洪永祥所指導 吳家賢的 應用影像處理技術與類神經網路於 人工組裝品質之探討 (2014),提出sigma全片幅鏡頭關鍵因素是什麼,來自於人工組裝、自動光學檢測、機器視覺系統、影像處理技術、類神經網路。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 機械與精密工程研究所 陳昭先所指導 賴韋龍的 高解析度標準鏡頭設計研究 (2012),提出因為有 高解析度、非球面、鏡頭設計的重點而找出了 sigma全片幅鏡頭的解答。

最後網站Sigma 將發表全幅Art 16-20mm F2 超廣角大光圈變焦鏡?則補充:根據海外情報,Sigma很可能會發表一顆全片幅單眼相機用的16-20mm超廣角鏡頭,達到恆定光圈F2.0的驚人規格!這顆鏡頭將屬於Art系列高階產品線, ...

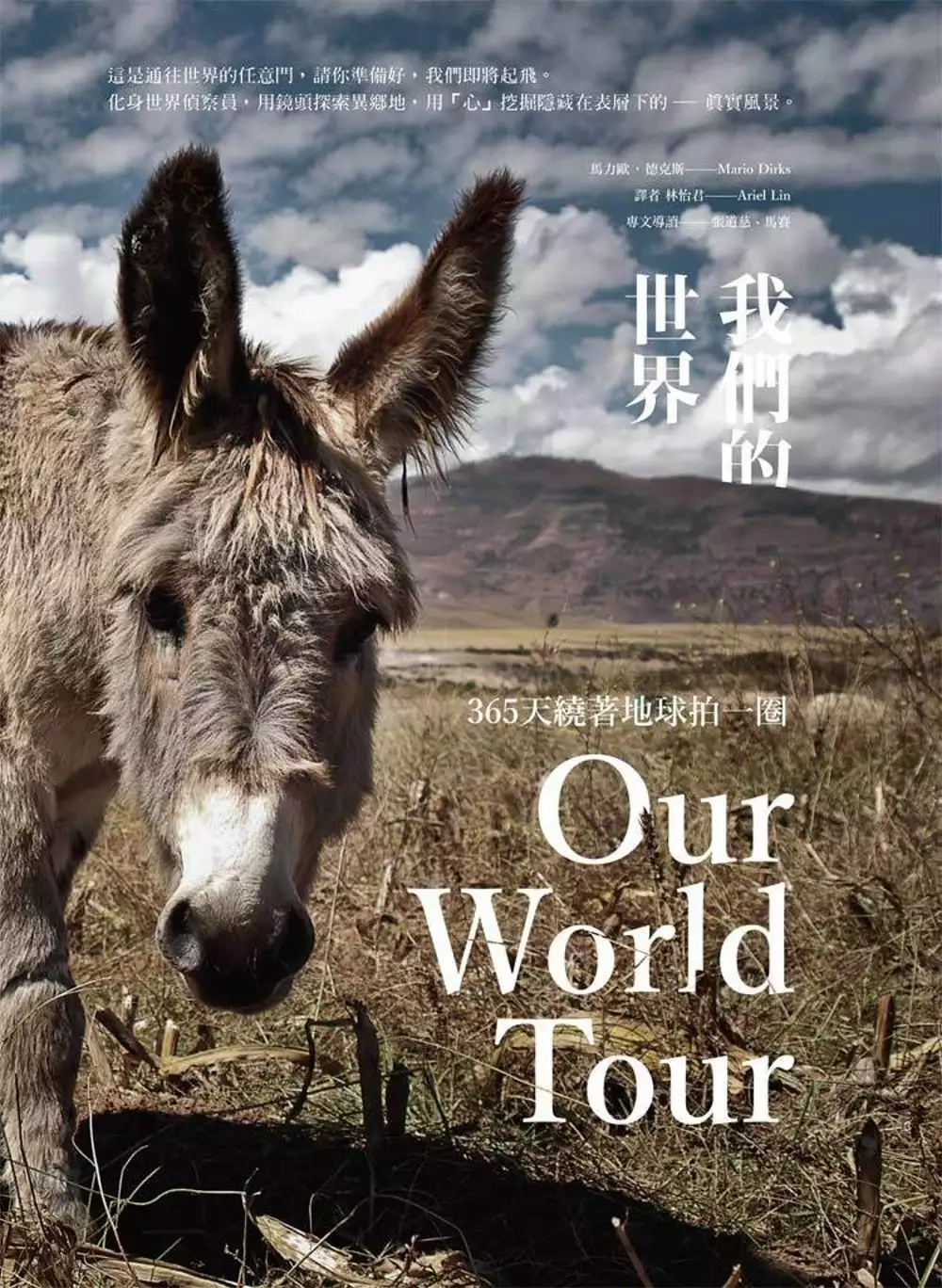

我們的世界:365天繞著地球拍一圈

為了解決sigma全片幅鏡頭 的問題,作者MarioDirks 這樣論述:

這是通往世界的任意門, 請你準備好,我們即將起飛。 化身世界偵察員,用鏡頭探索異鄉地, 用「心」挖掘隱藏在表層下的——真實風景。 打開視界 → 環遊世界365天 → 大開眼界 本書作者馬力歐.德克斯參加SIGMA所舉辦的攝影比賽,開啟不思議的世界之旅,化身SIGMA世界偵察員(World Scout),秉持著「我們的世界」精神,進行為期50週的旅行,在56家不同的航空公司間搭過101趟飛機,在空中滯留了264個小時,徒步超過2,500英哩。造訪六大洲、48個國家、77座城市,更別提開車所累積的里程數、住過多少旅館房間,製造出多少影像檔案……。可想而知,自然奇觀、知名建築

以及備受喜愛的景點,都是這趟旅行的目的地。馬力歐.德克斯用心探索世界之美,將其所見所聞完整記錄,以幽默逗趣的文字輔以精彩的照片,與您一同分享這趟非凡的奇幻旅程。 專文導讀 張道慈、馬賽

sigma全片幅鏡頭進入發燒排行的影片

Sigma 推出旗下第三支為全片幅無反而設計的 35mm 定焦鏡頭,今次這支為 f/1.4 大光圈,且屬於頂級的 Art 系列。新鏡雖然擁有全部 Sigma 最頂級的規格,其體積重量卻頗為輕便,相比同廠 f/1.2 超大光圈的一支,可能會更得到用家的青睞。究竟這支鏡頭實際是如何呢? 今次就和大家試試。

鏡頭規格:

https://www.dcfever.com/lens/specification.php?id=1354

詳細測試文章:

https://www.dcfever.com/news/readnews.php?id=30485

應用影像處理技術與類神經網路於 人工組裝品質之探討

為了解決sigma全片幅鏡頭 的問題,作者吳家賢 這樣論述:

在傳統的3C產品生產流程中,大部分仍須仰賴人工組裝及目測檢查,藉以維持產品品質。因此如何應用自動化組裝及檢測技術提升效率及品質成為業者目前關注的重要課題。近年來自動光學檢測AOI(Automated Optical Inspection)在現代自動化工業生產的過程中已成為必要的核心。隨著影像處理技術的進步,加上電腦處理速度大幅提升,機器視覺已廣泛的被應用在產品完整性檢測、產品確認分類、生產線自動化檢測、尺寸量測、視覺導引控制等方面。本研究首先針對汽車零組件來進行研究分析,在以人工組裝為前提下,組裝過程中可能會面臨到零件規格不同而出現組裝零件選擇錯誤的情形發生,因此透過機器視覺系統與影像處理技

術找出組裝零件的特徵變數來判斷零件選擇的正確性,建立出零件特徵參數資料庫,再透過類神經網路的訓練與測試來探討零件選擇錯誤的行為模式。接著再以車載鏡頭的組裝流程來進行組裝位置正確性的實驗研究,同樣以機器視覺系統與影像處理技術,先針對組裝型態進行影像擷取,再透過MATLAB軟體裡的Bounding Box工具找出最小外接矩形,藉由矩形的長度與寬度來判斷組裝位置的正確性,本研究欲藉由上述實驗研究來解決人工組裝過程中可能會出現的錯誤行為模式,提升人工組裝的品質。

專業玩家的輕量級攝影 M4/3鏡頭全攻略

為了解決sigma全片幅鏡頭 的問題,作者WINDY CO. 這樣論述:

相機是否便於攜帶,對攝影來說是一個重要的關鍵。如果因相機過重而導致不能隨時攜帶,那麼必定會錯過許多值得攝影的畫面。相機如果能隨身攜帶,就可以提高拍出好照片的機率。M4/3系統的鏡頭的絕佳優勢,就是輕巧!所以一次攜帶2、3顆鏡頭出門,也不會造成太大的負擔。 兼具輕巧與強大的功能的M4/3系統創新之處,在於取消了反光鏡箱,使機身得以大幅減少體積與重量,此外,它還縮小了感光元件的片幅,所以鏡頭體積也可進一步縮小,成為一個輕薄又便於攜帶的相機系統,Lumix、pen、OMD,都是這個規格的成員。 在M4/3剛開始發展時,推出的鏡頭大多為標準變焦鏡頭。若想要在攝影時多點變化,就只能添購幾

款不同的定焦鏡。而M4/3是由多個廠商共同制定的規格。除了Olympus、Panasonic外,Sigma、Kenko Tokina、Cosina等知名廠商,也先發開發了多款M4/3的鏡頭。許多大光圈、高性能的鏡頭也紛紛問世。如果再透過轉接環,更能讓鏡頭的世界擴展至無限寬廣。M4/3在過去通常被當成隨身機與輔助機,但在可預見的未來內,它將躍升為攝影界的要角與主流規格之一。 本書特色 徹底剖析M4/3系統,網羅市面所有資訊,從規格知識到專用鏡頭,加上轉接鏡、特殊鏡、轉接環、老鏡頭,讓你攝影更加順利,拍照更具魅力! 作者簡介 礒村浩一[Koichi Isomura] 主要擔任廣

告、雜誌的攝影工作。也經常在專業攝影雜誌與網站上撰寫評論與教學文章,並不定時召開研討會。他的作品多數著墨於人與大自然之間的關聯。2011年,他為了幫東北大震災的重建工作募款,在千葉、北海道、群馬等地舉辦慈善攝影展。 川上卓也[Takuya Kawakami] 畢業於東京工藝大學(原名為東京寫真大學)的工業學院。曾向攝影師伏見行介(現為MASH PHOTO PRODUCTION的負責人)先生學習攝影技巧。後來於MEDAI ART公司,現在則是一名獨立攝影師。主要從事的攝影工作有廣告、雜誌、公司簡介等,並不定期於媒體上發表評論。 吉住志穗[Shiho Yoshizumi] 從日本寫

真藝術專門學校畢業後,進入竹內敏信事務所。於2005年4月成為獨立攝影師,並以大自然的「心」為主題,拍攝了許多花朵與風景。她的作品也時常發表於攝影展或專業攝影雜誌。目前還擔任自然科學寫真協會(SSP)理事、日本寫真家協會(JPS)會員、OLYMPUS DEGITAL COLLEGE「Photo Rouge」講師。 Chapter 1 解析M4/3系統 12 OLYMPUS開發的PEN與OM-D系列 14 努力開拓客源的PANASONIC 16 M4/3系統的最大特徵,是兼具輕巧與強大的功能 18 首先從標準鏡頭中,選出自己的第一支鏡頭 20 視角會隨著焦距而改變 22 想製造強烈

的散景,大光圈鏡頭是最佳選擇 24 從鏡頭的名稱瞭解鏡頭的規格 26 善用機身與鏡頭上的防手震功能 28 防塵、防滴功能與遮光罩,讓攝影過程更加方便 30 M/43系統也是拍攝影片的利器 32 使用濾鏡拍出更具魅力的照片 34 輔助對焦、變焦的各項功能 36 如何有效運用無電子接點鏡頭 38 平時妥善保養,並以正確方式拆裝鏡頭才能延長鏡頭的壽命 40 column○1 創造時代的老鏡頭 Chapter 2 方便好用的「變焦鏡頭」 42 變焦鏡頭可即時針對攝影需求改變視角,讓使用者可隨時捕捉珍貴畫面 44 LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. 4

6 M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 48 LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. 50 LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.7 ASPH./POWER O.I.S 52 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO 54 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ 55 M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm/F3.5-5.6 ⅡR 56 LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5

-5.6 ASPH./POWER O.I.S 58 LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 Ⅱ ASPH./MEGA O.I.S 59 LUMIX G VARIO 12-45mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S 60 LUMIX G VARIO 14-140mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S 62 M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 64 LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8/POWER O.I.S 66 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4

.0-5.6 R 67 LUMIX X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./POWER O.I.S 68 LUMIX G VARIO 40-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S 70 LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S 72 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ 74 column○2 升級機身與鏡頭的韌體 Chapter 3 以畫質見長的「定焦鏡頭」 76 定焦鏡除了比較容易製造散景外,每一支都有自己的特色 78 M.ZUIKO D

IGITAL ED 12mm F2.0 80 LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH. 81 M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F2.8 82 M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.8 84 SIGMA 19mm F2.8 DN 85 SIGMA 30mm F2.8 DN 86 LUMIX G 20mm/F1.7Ⅱ ASPH. 88 LEICA DG SUMMIX UX 25mm/F1.4 ASPH. 90 M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.8 92 SIGMA 60mm F2.8 DN 94 M.ZUIKO DIGI

TAL ED 75mm F1.8 95 LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 96 LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S 98 M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro 100 Voigtlander NOKTON 25mm F0.95 102 Voigtlander NOKTON 42.5mm F0.95 104 Tokina Reflex 300mm F6.3 MF MACRO 106 Voigtlander NOKTON 17.5mm F0.95 107 Kenko Mi

rror Lens 400mm F8 MICRO FOUR THIRDS 108 緊急報導 興和光學發表了數款新鏡頭 Chapter 4 極具特色的「轉接鏡&特殊鏡頭」 110 為鏡頭增添樂趣的各種轉接鏡 111 增距轉接鏡DMW-GTC1 112 廣角轉接鏡WCON-P01 113 廣角轉接鏡DMW-GWC1 114 微距轉接鏡MCON-P01 115 微距轉接鏡DMW-GMC1 116 魚眼轉接鏡FCON-P01 117 魚眼轉接鏡DMW-GFC1 118 Body Cap Lens BCL-1580 120 LENSBABY COMPOSER PRO 122 L

UMIX G 12.5/F12 123 NANOHA x5 124 接寫環(數位接寫環套組/NANOHA TUBE) 126 1.4x/2x Teleconverter EC-14/EC20 128 column ○3 鏡頭盒&相機包 chpter 5 藉由轉接環拓展攝影的世界 130 藉由4/3轉接環來使用各種高性能鏡頭 132 ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD 133 ZUIKO DIGITAL ED 150mm F2.0 134 ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro 135 LEICA D SUMMILUX

25mm/F1.4 ASPH. 136 透過各種不同的轉接環,就可以使用市面上所有規格的鏡頭 138 ZUIKO AUTO-T 135mm F3.5 140 LEITZ SUMMICRON 35mm F2 141 LEITZ SUMMICRON-M 50mm F2 142 Leitz Summitar 5cm F2 143 Canon Co SERENAR 85mm F1.5

高解析度標準鏡頭設計研究

為了解決sigma全片幅鏡頭 的問題,作者賴韋龍 這樣論述:

隨著科技的進步,感光元件CCD、CMOS的解析度越做越高,相同面積所含的像素越來越多,因此新世代的鏡頭也必須提高光學的成像品質,以符合感光元件的需求。本研究選用焦距50mm F/1.4標準鏡頭以及2110萬畫素全片幅感光元件為設計規格,設計出三種不同結構之鏡頭,兩種鏡頭以純球面設計,一種鏡頭含有非球面設計,之後針對三種設計互相比較與公差分析;在設計中與市面上SIGMA 50mm F/1.4鏡頭比較,鏡頭I~III在10LP/mm的解析度相差不大,在30LP/mm的解析度的中央視場與70%視場,鏡頭I有0.5與0.6以上的解析度,鏡頭II有0.7與0.4以上的解析度,鏡頭III有0.5與0.3

以上的解析度,比SIGMA鏡頭0.5與0.3解析度要好,也比大多數市面上50mm F1.4鏡頭好。從整體設計中得到,要提升鏡頭的成像解析度需要增加鏡片數,鏡片增加鏡頭的長度也將增加,所以不管是使用純球面或非球面設計的鏡頭將會隨成像解析度的提高越做越大,但加入非球面設計可以減少鏡片數,在校正軸外視場的單色像差會比較有效,達到提升解析度的效果。在玻璃材料方面將選用高折射率的玻璃也會減少單色像差。

想知道sigma全片幅鏡頭更多一定要看下面主題

sigma全片幅鏡頭的網路口碑排行榜

-

#1.Sigma fp 全球最細全片幅無反相機規格、售價及對應鏡頭

Sigma fp 的硬件規格,主要是使用2460萬像素,全片幅規格的CMOS感光元件,配49點對焦系統,支援眼部對焦,機身配備有3.15吋、210萬像素的TFT LCD螢幕,更 ... 於 unwire.hk -

#2.DN(無反專用)(SIGMA 鏡頭/單眼) | Yahoo奇摩購物中心

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports (公司貨) 全片幅微單眼鏡頭超望遠變焦鏡頭飛羽攝影拍鳥. $37,506$39,900. 618. 限時下殺. 於 tw.buy.yahoo.com -

#3.適馬- 維基百科,自由的百科全書

適馬(英語:Sigma Corporation,日語:株式会社シグマ)為一家生產單眼相機鏡頭為主 ... 優化的系列鏡頭,適用於全片幅及APS-C規格,同時支援35mm 傳統單鏡反光相機。 於 zh.wikipedia.org -

#4.Sigma 將發表全幅Art 16-20mm F2 超廣角大光圈變焦鏡?

根據海外情報,Sigma很可能會發表一顆全片幅單眼相機用的16-20mm超廣角鏡頭,達到恆定光圈F2.0的驚人規格!這顆鏡頭將屬於Art系列高階產品線, ... 於 www.eprice.com.tw -

#5.Sony E卡口鏡頭推薦Tamron、Sigma值得關注各有優勢點揀好?

需要說明的是,本篇文章內鏡頭以全畫幅機身為準,APS-C畫幅相機可以自行通過焦距轉換係數,計算實際等效焦距。 Sony E卡口副廠鏡頭推薦(01製圖). (圖: ... 於 www.hk01.com -

#6.売れ筋介護用品も! 【blue cap】 美品 SEL35F14GM ...

SONY FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM (公司貨) 廣角定焦鏡頭 大光圈人像鏡 全片幅 E接環 防塵防滴 | E環-GM 定 ... 即日発送【Eマウント】SIGMA 16mm F1.4 DC DN ※ND付き. 於 www.kfz-rueckrufe.de -

#7.全幅無反相機與鏡頭該怎麼選?太多接環搞不清楚?Canon

Sony E 系統. 接環名稱:E-Mount; 代表機身:Sony A73、Sony A7R4、Sony a6600; 搭載系統:全片幅 ... 於 today.line.me -

#8.晴光嚴選攝影器材專賣- <SIGMA 中部鏡頭展售中心>... | Facebook

各位SONY用戶的心聲我們聽見了,繼先前斥資百萬打造SIGMA for Canon /Nikon 單眼相機鏡頭 ... 單眼相機鏡頭體驗後,我們這次再砸巨資全新推出For ... DG鏡頭群(全片幅) 於 m.facebook.com -

#9.Canon EOS 40D完全解析 - 第 86 頁 - Google 圖書結果

各廠鏡頭重要縮寫意涵 Canon EF-S 僅能使用在 APS - C 片幅如 EOS40D 的數位專用 ... 內建防手震機構的鏡頭 Sigma DG 數位對應的鏡頭系列,全片幅、 APS - C 片幅皆可用 ... 於 books.google.com.tw -

#10.首頁- 佳能台灣

EOS R8是最輕的全片幅EOS R無反光鏡相機,機身重量只有461g,具備先進EOS iTR AF X主體辨識及自動對焦追蹤、電子快門提供最高40 FPS連拍及支援無裁切4K 60p短片,以 ... 於 tw.canon -

#11.Sigma fp 掌心中的全片幅 - mookio 阿默

Sigma fp 搭配45mm F2.8 DG DN 鏡頭的價格是$63900元,這顆鏡頭是全金屬所製作,質感相當不錯,充滿現代鏡頭般的銳利感,符合Sigma這幾年來優秀的光學品質 ... 於 blog.mookio.net -

#12.精緻全片幅定焦:Sigma 17mm F4、50mm F2 勢成Sony 用家 ...

Sigma 在公佈三支「舊鏡新造」的Nikon Z-mount 定焦鏡的同時,亦為走精緻路線的i-Series 鏡頭加推兩位全片幅新成員,17mm F4 DG DN|Contemporary ... 於 www.dcfever.com -

#13.DN Lens(無反專用) - PChome 24h購物

SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary FUJIFILM X MOUNT公司貨. $14000; 適用折價券. Sigma 28-70mm F2.8 DG DN E-Mount For SONY. $23400; 適用折價券. 於 24h.pchome.com.tw -

#14.相機王

《相機觀點》2022全年度無反相機銷售排行榜. Canon R10. Canon EOS R50. Canon R6 Mark II. GoPro Hero 11 Black. Nikon Z30 預購中. Canon R8. Nikon Z9. 於 www.bigcamera.com.tw -

#15.Sigma sony 鏡頭 - Sklep Lots of pots

sony鏡頭推薦: SIGMA mm F DG DN OS Contemporary for Sony-E(24期0利率免運恆伸公司三年保固) 全片幅微單眼鏡頭Sigma HK Fans Club 所提供的平台交流 ... 於 lotsofpots.pl -

#16.全球最小最輕的全片幅單眼是它! Sigma 推出首款可交換鏡頭 ...

知名鏡頭生產公司Sigma 已經在今天(7/12)公布該品牌首款全片幅(Full-frame)無反數位相機(MILC)「Sigma fp」,為目前世上最小、最輕的全片幅無反 ... 於 3c.ltn.com.tw -

#17.【CC Subtitle】地上最強全片幅14mm 超廣角鏡頭誕生

Sonya7r5 #sonyfx3 #星空攝影#銀河#大光圈#超廣角 Sigma 推出地上最強f/1.4 光圈 全片幅 14mm定焦 鏡頭 規格強勁,只此一家廢話不說,立即為大家測試 ... 於 www.youtube.com -

#18.Sigma 全片幅鏡頭的價格推薦- 飛比有更多鏡頭商品

【Sigma】24mm F1.4 DG DN Art for SONY E-MOUNT接環(公司貨全片幅微單眼鏡頭廣角大光圈定焦天文鏡). 24,900. momo購物網. 促銷 滿萬送千滿千送百 ... 於 feebee.com.tw -

#19.各廠DSLR 鏡頭一次搞懂,從此不再害怕買錯規格 - DIGIPHOTO

攝影玩家們應該都知道全片幅與APS-C 規格之間的差異,不過大家可知道,其實鏡頭也有分成許多不同規格,而Canon 、 Nikon 、 Sony 、 Sigma 、 Tamron ... 於 digiphoto.techbang.com -

#20.sigma 電影鏡頭- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

sigma 電影鏡頭網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【攝界】SIGMA 24mm T1.5 FF CINE 電影鏡頭高畫質金屬材質全片幅GH4 A7R II 【攝界】SIGMA ... 於 www.ruten.com.tw -

#21.各家鏡頭標示名詞解釋整合包(Nikon、Canon、Pentax - 梅問題

各家鏡頭標示名詞解釋整合包(Nikon、Canon、Pentax、Sony、Sigma、Tamron) · 1.SMC:多層鍍膜技術, 有效防止耀光。 · 2.FA:全片幅鏡頭。 · 3.焦段:鏡頭的 ... 於 www.minwt.com -

#22.Sigma fp成為史上最小、可交換鏡頭的135全片幅機種 - Mashdigi

規格方面,Sigma fp採用2460萬畫素、全片幅規格的背照式CMOS感光元件,並且搭配49點對比式對焦系統、支援眼部對焦,機身則搭載3.15吋、210萬點的TFT LCD ... 於 mashdigi.com -

#23.SIGMA 50MM T1.5 FF - 高速定焦電影鏡頭 - 正成集團

多種焦距選擇. 電影鏡頭產品線廣納多種規格,從超廣角到長焦,可依需求選擇。 S35及全片幅鏡頭. High Speed Zoom Line (大光圈超速變焦鏡頭)與Super35兼容,一般數位 ... 於 www.chengseng.com -

#24.Sigma, E-Mount , 遠攝鏡,遠攝變焦鏡頭,100-400mm

第五支“DG DN”鏡頭獨家全新設計,專為全片幅無反相機而生. DG DN系列鏡頭採用專門為法蘭距較短的相機而設計的光學系統,實現了光學性能和緊湊性的最佳結合,這是單反 ... 於 www.mswsphoto.com -

#25.SIGMA 鏡頭 - 聖佳照相器材

SIGMA 第二支恆定大光圈F1.8變焦APS-C片幅鏡頭。擁有定焦畫質的大光圈中望遠變焦鏡。SIGMA決定創造一個提供跟定焦鏡相同亮度和分辨率的變焦鏡:換句話說,光學性能和表現力 ... 於 www.maxview.com.tw -

#26.Sigma fp 無反光鏡全片幅數位相機,附45 公釐f/2.8 當代DG DN ...

Amazon.com: Sigma fp 無反光鏡全片幅數位相機,附45 公釐f/2.8 當代DG DN 鏡頭: SIGMA: 電子. 於 www.amazon.com -

#27.sigma鏡頭- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM for Nikon 標準至中距定焦鏡頭單眼鏡頭恒定光圈二手品. $5,200. 臺北市南港區 ... Sigma 24-70 F2.8全片幅鏡頭. $8,000. 基隆市信義區. 於 shopee.tw -

#28.Sigma 發表四款全片幅新鏡頭開發計畫,定焦、變焦各兩款

Sigma 稍早公布四款可用於全片幅相機的全新 ART 鏡頭開發計畫,包括 SIGMA 14mm F1.8 DG HSM 、24-70mm F2.8 DG OS HSM Art 、SIGMA 135mm F1.8 DG ... 於 www.cool3c.com -

#29.全片幅用的SIGMA 28-70/2.8 1:2.8 恆定大光圈標準變焦鏡黃

全片幅 用的SIGMA 28-70/2.8 1:2.8 恆定大光圈標準變焦鏡黃可面交-西湖捷運站忠孝復興忠孝 ... 復興到西湖範圍都可) 可私訊開賣貨便給你 於鏡頭及裝備中找到最棒的交易! 於 tw.carousell.com -

#30.日本鏡頭大廠SIGMA全新電影鏡頭正式登台 - 欣傳媒

圖片說明:全片幅高速定焦鏡頭14mm T2 FF for Canon EF 圖/正成集團提供 ... 目前SIGMA CINE LENS大多具備三款鏡頭卡口( Canon EF Mount, PL Mount, ... 於 www.xinmedia.com -

#31.請問Sigma 17-70mm 此顆鏡頭可上全片幅嗎 - Mobile01

請問Sigma 17-70mm 此顆鏡頭可上全片幅嗎 ... 這顆如果帶未來A99出來是否可以使用會有暗角產生嗎? ... 還請各位大大給個建議!! ... 這顆不是標示DC,DC就是 ... 於 www.mobile01.com -

#32.無單反全片幅- 2023

以目前市面Sony 全片幅無反鏡頭的選擇亦在所有品牌中最多,除了原廠的32支鏡頭,還有Tamron、Sigma、Samyang等副廠鏡頭供讀者選擇。 相比Canon和Nikon在 ... 於 roarviolent.pw -

#33.SIGMA鏡頭|相機鏡頭 - 東森購物

推薦各種SIGMA鏡頭相機鏡頭包括標準定焦35 50 廣角定焦20 28 超廣角定焦14 中望遠定焦60 100 望遠定焦135 300 廣角變焦24 70 超廣角 ... 大光圈超廣角☆全片幅專用. 於 www.etmall.com.tw -

#34.SIGMA適馬高速電影鏡頭< 電影鏡頭系列- 鏡花園IPIX

SIGMA 適馬高速電影鏡頭 · 【鏡花園】【預售】日本SIGMA 適馬18-35mm T2 大光圈高速變焦電影鏡頭▻原廠公司貨 · 【鏡花園】【預售】日本SIGMA 適馬85mm T1.5 FF 全片幅Prime ... 於 www.pcstore.com.tw -

#35.SIGMA 24mm F3.5 DG DN Contemporary相機鏡頭for ... - 誠品

SIGMA 24mm F3.5 DG DN Contemporary相機鏡頭for SONY E-MOUNT 公司貨:全片幅微單眼專用鏡頭呈現卓越的畫面細節和美麗的虛化高品質緊湊型定焦鏡頭鏡頭為全金屬鏡身: ... 於 www.eslite.com -

#36.SONY FE 12-24mm F2.8 GM 全片幅廣角變焦鏡頭 - 數位小兔

LIFE+GUARD SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports 鏡頭貼膜 ... 頂級G Master 全片幅超廣角變焦鏡頭☆ 結合三枚極限非球面鏡片(XA 鏡片)及一枚非球面鏡片,呈現 ... 於 www.digirabbit.com.tw -

#37.Sigma | 鏡頭- 數位達人

【現貨】公司貨Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary SONY-E FUJI-X 14000 ... 平輸Sigma C 90mm F2.8 DG DN Contemporary 全片幅廣角大光圈人像鏡i系列 16000 ... 於 www.easyps.com.tw -

#38.Sigma發表史上最小的全片幅無反相機「Sigma fp」

去年與Panasonic、徠卡結盟成立L-Mount接環聯盟之後,Sigma稍早宣布第一款採L-Mount接環設計的鏡頭可交換相機「Sigma fp」,並且標榜成為史上最小、可 ... 於 lpcomment.com -

#39.SIGMA 單眼鏡頭 - 聖安

提供Sigma鏡頭-Sigma鏡頭-Sigma單眼鏡頭-Sigma相機鏡頭-Sigma鏡頭最新報價, ... 晴光Sigma For SONY FE / E 接環全系列現場試用鏡型號表 ... DG 鏡頭群(全片幅). SIGMA ... 於 www.avi.com.tw -

#40.Sigma鏡頭全片幅24-70mm的價格推薦- 2023年5月 - BigGo

sigma鏡頭全片幅 24-70mm價格推薦共8筆商品。還有sigma 24-70、sigma 24-70mm f2.8、sigma 17-70mm、sigma 28-300mm、sigma 18-50mm。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 於 biggo.com.tw -

#41.走入當代的朝霞Sigma 56mm F1.4 DC DN 開箱/實拍/評測

在2018 年末,Sigma 發表了一顆支援Sony E-Mount/M43 接環的大光圈定焦 ... 一般常見設計給全片幅單眼相機的鏡頭多屬「Art」,此系列的鏡頭追求最好 ... 於 immian.com -

#42.【2023年】12款最夯熱門相機鏡頭SIGMA鏡頭推薦 - 就是愛推薦

② SIGMA 50mm F2 DG DN Cont mporary 公司貨送KBSEIREN 光學玻璃拭鏡布+乾燥包五入組. □全片幅微單眼鏡頭□F1.2超大光圈人像鏡□防塵防滴 於 shareboxnow.com -

#43.廠牌| Sony - DCView 二手市場

廠牌 品名 價格 發表 刊登 Sony 售 Tamron 35mm F2.8 Di III OSD F053 (公司貨) 5,000 kelvin0036 2023‑06‑11 Sony 售 SONY A7C 單機身公司貨 38,000 kelvin0036 2023‑06‑11 Sony 售 Sony 28F2 5,000 ococ33 2023‑06‑11 於 market.dcview.com -

#44.Sigma 鏡頭,單眼鏡頭,3C週邊- momo購物網- 好評推薦

Sigma 鏡頭,公司貨,變焦鏡頭,定焦鏡頭各式規格種類,與Sigma,SIGMA熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#45.Sigma鏡頭分類及價錢- 香港格價網Price.com.hk

比較超過175 Sigma鏡頭的價格,查看詳細規格、用家意見、相關情報及二手買賣,安心訂購產品享折扣優惠及購物保障. 於 www.price.com.hk -

#46.SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art for L-MOUNT (公司貨) 廣角大 ...

sigma鏡頭 收購鏡面長度(M)L安裝直徑7.革蘭964克頭徵是廣泛的 ... SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art for L-MOUNT (公司貨) 廣角大光圈人像鏡全片幅微單眼鏡頭sigma鏡頭收購. 於 sigma.xn--wbv689fitezve.com -

#47.日本鏡頭大廠SIGMA CINE電影鏡頭介紹實測報告 - 數位蘋果網

SIGMA 從2016 IBC展會開始跨足電影鏡頭,推出SIGMA CINE LENS產品線,Sigma Cine 電影鏡頭有三個 ... 全片幅高速定焦鏡頭「FF High Speed Prime Line」 ... 於 www.fuji.com.tw -

#48.[聊攝影317] Sigma For Sony E 接環鏡頭,全片幅/APS ... - 賀禎禎

Sigma Sony 鏡頭整理,本篇聊攝影,來為大家整理Sigma For sony E 接環的鏡頭整理,從適合APS-C 的Sigma DC 鏡頭,到適合全片幅FE 接環的DG 鏡頭, ... 於 hojenjen.com -

#49.Standard Lens - SIGMA CORPORATION

18-35mm F1.8 DC HSM| Art, 媲美定焦鏡頭的頂尖畫質最佳APS-C用大口徑標準變焦鏡頭 ... 高畫素感應器時代的新標準。 適用於全片幅相機的高性能標準變焦鏡頭全新面世。 於 www.sigma.net.tw -

#50.【2023最新】十大SIGMA鏡頭推薦排行榜 - mybest

在無反光鏡數位相機市場逐漸壯大的初期,SIGMA 依然專為這類商品推出相應的鏡頭,16mm F1.4就是其中之一,F1.4的超大光圈能夠營造出非全片幅機種很難呈現出的漂亮散景, ... 於 my-best.tw -

#51.2009攝影年鑑 - 第 120 頁 - Google 圖書結果

... D40 )竟然無法完全相羅蠶容 Nikon 自家的優秀定焦鏡頭的「怪鏡異」現象,連 sigma 等獨立鏡頭廠都趁 ... 由於 APS - C 片幅焦距加乘效果, D90 搭配 AF - S50mm F1 . 於 books.google.com.tw -

#52.DG 鏡頭(全畫幅鏡頭) - Sigma

DC DN 鏡頭(專為無反而設的APS-C鏡頭) · DG DN 鏡頭(專為無反而設的全畫幅鏡頭) ... 適馬(香港)有限公司不會將于Sigma eshop購買之產品遞送至香港和澳門以外的地址。 於 sigma-eshop.hk -

#53.SIGMA | 相機鏡頭| 數位相機、攝影機與周邊配件 - 樂天市場

推薦您在樂天市場相機鏡頭中挑選SIGMA,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限, ... 預購@3C柑仔店@ Sigma 35mm F2 DG DN 鏡頭單眼全片幅無反口徑58mm 防塵防水滴. 於 www.rakuten.com.tw -

#54.sigma 全片幅公司貨- FindPrice 價格網2023年6月精選購物推薦

sigma 全片幅 公司貨的推薦商品價格,還有更多【點數10%回饋】【中壢NOVA-水世界】SIGMA 12-24mm F4 DG HSM Art 超廣角鏡頭全片幅公司貨相關商品比價, ... 於 www.findprice.com.tw -

#55.38款熱門排行SIGMA鏡頭推薦【2022年最新版】 - Afma & Mall

【Sigma】85mm F1.4 DG DN Art(公司貨全片幅微單眼鏡頭大光圈人像鏡). 於 afma-mall.com -

#56.【2023年】十大SIGMA鏡頭最新推薦!熱門人氣排行 - 夠易購

配有4級OS防手震功能。 日本製。飛羽攝影入門首選. 內置4級OS防震; 焦距17-50mm; 大光圈標準變焦防手震鏡頭. 全片幅無反相機適用; 快速、高精度自動對焦; Sports版. 於 go-ezbuy.com