中提琴構造的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦園田信博寫的 弦樂器養護調修:弦樂器最高規格待琴之道!從演奏家的日常保養到工藝大師的調修技術 和林慧珍的 音樂賞析:燦爛鋼琴篇【附示範彈奏光碟】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站对16至18世纪意大利小提琴设计中使用长度单位的批判性研究 ...也說明:因此,现在可以很容易地检测出构造和轮廓半径的所有必要标记。该构造也可能适用于中提琴,violoncellos甚至较小的小提琴。还成功地分析了小提琴卷轴。

這兩本書分別來自易博士出版社 和新文京所出版 。

國立臺北藝術大學 音樂學系碩(博)士班 顏綠芬所指導 楊秀瑩的 武滿徹音樂美學面向之探討-以自然、庭園、沉默為議題 (2017),提出中提琴構造關鍵因素是什麼,來自於音樂美學、怪談、切腹、沉默。

而第二篇論文臺北市立大學 音樂學系 郭宗恆所指導 侯宛吟的 韋伯《行板與匈牙利輪旋曲》作品三十五之作品研究與詮釋探討 (2014),提出因為有 韋伯、低音管、輪旋曲的重點而找出了 中提琴構造的解答。

最後網站中提琴- 萌娘百科萬物皆可萌的百科全書則補充:作為西方弓弦樂器的一種,中提琴和小提琴構造相似但稍大,古代琴的尺寸各有不同,而在現今琴身平均為41cm,比全尺寸小提琴大25至100mm。弦線分別為C、G、D、A,比 ...

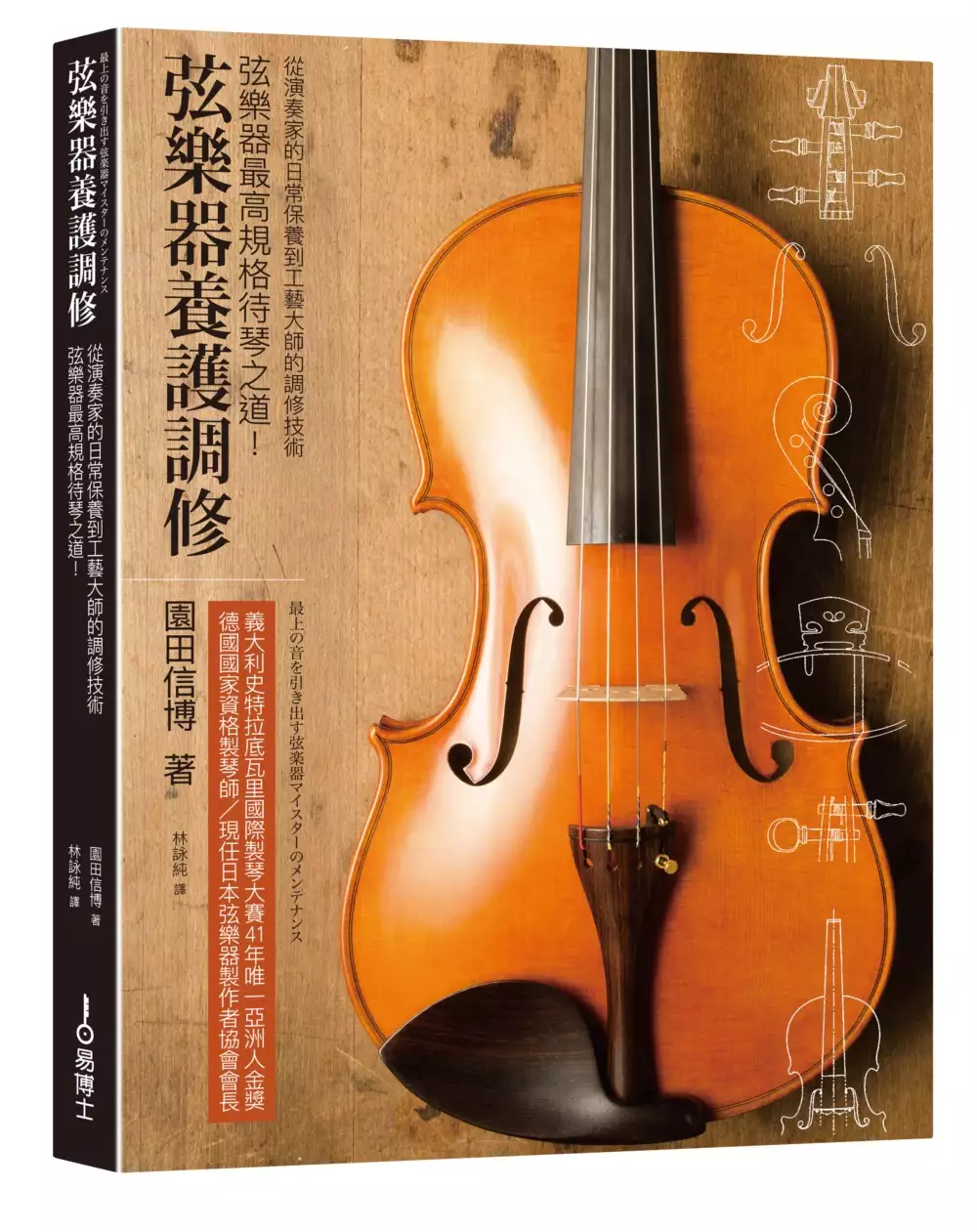

弦樂器養護調修:弦樂器最高規格待琴之道!從演奏家的日常保養到工藝大師的調修技術

為了解決中提琴構造 的問題,作者園田信博 這樣論述:

樂器就是演奏家的化身! 只有保持在最佳狀態,發揮極限優美音色時, 才能讓演奏者酣暢淋漓地展現出不間斷練習的成果與天分。 *義大利史特拉底瓦里國際製琴大賽41年間唯一亞洲人金獎得主 *德國國家資格製琴師(Geigenbaumeister) *現任日本弦樂器製作者協會會長 提琴能發出動人的音色,具有令人沈醉的魅力,實際拆解提琴構造,會發現提琴可說是融合了多樣製造工序和力學的精密科學產物。除了每日濕度高低變化,不當收放的碰撞或摔落意外、日常演奏造成的零件耗損、各部位組合精密至1公釐的位置偏移,都會影響樂器的發聲狀態。演奏家在磨練精進自己的琴藝外,如何將這樣的精密樂器隨時調整好、保持

在容易彈奏、能夠發揮最佳音色的狀態,是一項不亞於琴藝的必備能力。 本書作者擁有「提琴界的奧斯卡獎」之稱的克雷莫納(Cremona)史特拉底瓦里國際小提琴製作大賽(CONCORSO TRIENNALE)金獎的實力認證,憑藉著超過40年的專業製琴實務經驗和傑出技術,歸納出一套科學化檢證養護法則,針對小提琴、中提琴、大提琴及低音大提琴,從弦軸、指板、琴頸、音柱、琴橋、拉弦板、尾紐、面板、背板、側板、弓,逐一拆解各部位,從入門知識至進階要項,引領讀者判斷並解決各式各樣狀態不佳問題。 本書特色: ‧掌握全面保養基礎知識:透過長年累積的技術和經驗累積,建立所謂園田式方法論,以「將樂器保持在最佳狀況」的

概念為主軸,延伸何謂修理、調整等基礎保養觀念。 ‧日常養護程序,容易上手:季節演變、汗水體溫、灰塵污漬、意外等,改變樂器狀態因素無處不在,列舉11項日常隨手可處理的樂器保養法。 ‧大師級調修手法最專業:琴橋等零件篇╱面板背板側板篇╱弓篇,從材質、設計構造的實務知識,透過百張圖例說明,提供數十種狀態不佳案例解決對應。 ‧常見問題QA解答:16題弦樂器最相關、最直接的疑問,提供專家級最完整解釋。 ‧製作及維修工具,圖解最完整:刨刀、刮片、夾具、拉毛器、測量器等。 ‧實用書末附錄:樂器、琴弓各部位標準尺寸一覽表。 ※專業推薦 陳國華╱國立台南藝術大學民族音樂學研究所 提琴製作專任教授 義大利

製琴協會(台灣)

武滿徹音樂美學面向之探討-以自然、庭園、沉默為議題

為了解決中提琴構造 的問題,作者楊秀瑩 這樣論述:

武滿徹 (Tóru Takemitsu, 1930-1996)是一位名揚國際的現代日本作曲家,出生和逝世於日本東京。他11歲的時候因為戰亂從軍,而有機會從收音機裡大量聆聽許多西方古典音樂,尤其對德布西的作品產生極大的共鳴,並立志要成為一位作曲家。武滿徹在1951年加入「實驗工坊」(Experimental Workshop),結識到許多藝術家、作曲家和導演,有機會發表許多音樂作品並擔任電影配樂。隨後他受到美國作曲家John Cage的影響,開始思考什麼是自己的文化。1967年他完成了《十一月的步履》,用了日本薩摩琵琶(Biwa)和尺八(Shakuhachi),以雙重協奏方式來演出,成功結合東

西方的樂器特色。武滿徹熱愛大自然,將大自然的循環狀態當成美學思維,運用在作品中。例如管絃樂作品《航道》(1978)中,將樂器配置成水的支流,旋律線條有如水的波浪,最後匯流到一個中心音,暗喻回歸大海。他受到好友文學家大江健三郎和谷川俊太郎的「沉默」美學影響,注意到日本傳統音樂中「靜」和「留白」的特性,並以「沉默」美學思維來創作。例如1961年合唱曲《風之馬》有無聲音唱法,電影 《切腹》(1962) 和《怪談》(1964) 的配樂中運用了「沉默」的美學思維,武滿徹試著在電影裡捨去聲響,而非創作更多聲響。他在管絃樂作品《弧》(1976)中,將岩、草、樹、沙的特性用各種樂器來呈現;他創作海動機Es-E

-A(Sea),使用在《朝向海》系列中,推動海洋環保。武滿徹也受到夢窗禪師(1275-1351)在京都的庭園設計影響,創作了交響曲《夢窗》(1983),認為庭園中空間與時間同時存在,與音樂藝術是相似的。 本論文探討武滿徹的音樂美學面相,以「自然」、「庭園」與「沉默」為議題作深入研究,並從中了解到武滿徹的每部作品幾乎都經過深思熟慮,賦予作品獨特的美學意義與生命力。武滿徹最終要強調世界是一個宇宙之卵,卵雖然脆弱,但可以給我們生命和能量。他強調太陽之下萬物循環,音樂是時間也是空間藝術,他認為世界交流如此發達,已經沒有東西方之分別。

音樂賞析:燦爛鋼琴篇【附示範彈奏光碟】

為了解決中提琴構造 的問題,作者林慧珍 這樣論述:

本書從鍵盤音樂的歷史沿革開始,循序介紹鋼琴的構造、基礎鋼琴鍵盤位置與彈奏法、鋼琴音樂演奏形式及樂曲種類,帶領讀者進入燦爛的鋼琴音樂世界。並以鋼琴在西洋藝術史的源流與重要發展過程為主軸,概述各時期著名的鋼琴音樂作曲家,並整理介紹他們作品的音樂風格與特性。 透過研讀本書,讀者可對鍵盤記譜與彈奏法有基礎的認知,並能增益對鋼琴音樂的欣賞能力,提升藝術涵養與美感經驗。 本書特點及編排格式運用說明: 1.基本概念: 關於鍵盤樂器的發展簡史、不同類別的鍵盤樂器專有名詞與特色介紹、鋼琴演進發展史、鋼琴基本構造與保養常識、鋼琴音樂演奏形式及樂曲種類專有名稱、橫跨十八

至二十世紀鋼琴音樂作曲大師及其代表作品介紹,並佐以圖片或表格使說明具體化。 2.鋼琴鍵盤實際彈奏方法: 鋼琴是最普及化的西方樂器,若能認識基礎鋼琴鍵盤位置與親自在鍵盤上彈出簡單的樂音、去體會鋼琴美妙的音色,相信在欣賞鋼琴音樂作品時會縮短不少抽象的距離。 3.隨書附贈作者親自彈奏之鋼琴CD光碟: 精選巴洛克、古典、浪漫、印象到現代各樂派之經典代表共十首鋼琴小品供讀者聆賞,在本書裡對這些樂曲的背景與風格皆有詳細的解析,以利欣賞時對曲趣的掌握。 4. 名琴介紹: 分別簡述全球音樂表演廳最常採用的史坦威(Steinway)及貝森朵芙(Bosendorfer)鋼琴之歷史發展

與音色特質。

韋伯《行板與匈牙利輪旋曲》作品三十五之作品研究與詮釋探討

為了解決中提琴構造 的問題,作者侯宛吟 這樣論述:

卡爾‧馬利亞‧馮‧韋伯(Carl Maria von Weber,1786-1826),為浪漫樂派初期中之重要的作曲家之一,他同時為作曲家、指揮家、演奏家以及評論家。韋伯的作品豐富,無論是在協奏曲、室內樂、鋼琴曲,或是歌劇等方面皆有涉獵,並有著相當不凡的表現。尤其在歌劇方面,其代表作品《魔彈射手》,更是奠定了他浪漫樂派歌劇代表作曲家之地位。韋伯寫給低音管的獨奏作品僅有兩首,但是皆在低音管的演奏曲目中,佔有相當重要的地位,一首為《F大調低音管協奏曲,Op. 75》,另一首便是本研究所要探討的《行板與匈牙利輪旋曲,Op. 35》。本研究《行板與匈牙利輪旋曲,Op. 35》,原是寫給中提琴的作品,

但因其旋律優美,韋伯便將此曲改編給低音管演奏。本研究《行板與匈牙利輪旋曲,Op. 35》之樂曲分析與詮釋探討,共分為六章。第一章為緒論,闡述研究之動機、目的、範圍以及方法;第二章為韋伯的生平及創作風格,敘述韋伯的生平、作曲風格;第三章探討樂曲的創作背景,瞭解樂曲的背景,以及19世紀的低音管演變對其之影響;第四章就樂曲本身進行詳盡的分析,包含曲式、和聲、作曲手法等,以瞭解其音樂結構,並與中提琴之原版作版本比較;第五章著重於此曲之力度、速度、風格及詮釋方式的部分來解說,並比較此曲現有之錄音版本;第六章則為結論,對本文作總結,並提出自身的看法,期許能更加貼近作曲家的創作內涵。

中提琴構造的網路口碑排行榜

-

#1.提琴維修

提琴的維修和調整是一項專門的技藝,需要對提琴的構造有充分的了解和 ... 博得提琴提供:台北琴行、台北提琴維修、新竹提琴維修、小提琴弦中提琴弦 ... 於 euroeconomyconsulting.it -

#2.【樂器科普】認識小提琴的構造有些什麼 - 方格子

千錘百鍊的音樂家都對自己的提琴有很深的了解,包括小提琴的構造和 ... 探索小提琴構造奧秘:影響音色的最大關鍵 提琴選購指南:介紹小提琴、中提琴、 ... 於 vocus.cc -

#3.对16至18世纪意大利小提琴设计中使用长度单位的批判性研究 ...

因此,现在可以很容易地检测出构造和轮廓半径的所有必要标记。该构造也可能适用于中提琴,violoncellos甚至较小的小提琴。还成功地分析了小提琴卷轴。 於 www.x-mol.com -

#4.中提琴- 萌娘百科萬物皆可萌的百科全書

作為西方弓弦樂器的一種,中提琴和小提琴構造相似但稍大,古代琴的尺寸各有不同,而在現今琴身平均為41cm,比全尺寸小提琴大25至100mm。弦線分別為C、G、D、A,比 ... 於 mzh.moegirl.org.cn -

#5.中提琴的英文單字- 英漢詞典 - 漢語網

【中提琴】的英文單字、英文翻譯及用法:viola中提琴; 中提琴演奏者; <;植>;堇菜屬植物; [女名]維奧拉; ... 小提琴的外形比中提琴稍微小些,但它們的構造大體相同. 於 www.chinesewords.org -

#6.請教一下中提琴的問題??(有回答有加分)- MyAV視聽商情網

構造 與詮釋技巧中提琴的發聲原理與小提琴相同,只是音高較低。以弓拉弦,可使音箱中的空氣振動,並加強音量。弓所施的壓力愈大,聲音愈強。 於 www.myav.com.tw -

#7.【樂器巡禮】中提琴| 小提琴| 大紀元

中提琴 是弦樂家族的中高音樂器,它的外表與小提琴十分相似,只比小提琴大七分之一(小提琴身高約六十公分),而它的弓則比小提琴的弓略長也略重,共鳴音箱 ... 於 www.epochtimes.com -

#8.中提琴介紹

一般來說,中提琴比小提琴長1到4英寸,15 吋半以上就可稱為中提琴的全琴,而14英寸以下則是專為兒童製作的中提琴。 大提琴構造而大提琴構造最特別之處在於,雖然體積比 ... 於 www.annesipes.me -

#9.小提琴構造

... 家族稱霸群雄,而提琴家族中有小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴為重要成員。 ... 小提琴結構(琴身、琴弦、弓) 琴身小提琴構造是由木頭組成,面板的部份是雲 ... 於 www.botanue.me -

#10.中提琴基礎教程(附CDx1片) 簡 - 台北音樂家書房

如何使中提琴成為人們觸摸音樂的第一件樂器,使之更加大眾化,是我們專業音樂工作者的 ... 中提琴及樂譜基本知識一、中提琴歷史一、中提琴基本構造三、中提琴特色四、 ... 於 www.musiker.com.tw -

#11.大提琴的起源与发展,大提琴构造与诠释技巧 - 乐器资料网

今天的“cello”,体积大概是小提琴的2倍,琴弓短而重,琴弦比中提琴低八度音。 因为是大型乐器,所以不像小提琴、中提琴夹在肩膀上,而是着地靠在左肩上 ... 於 m.yueqiziliao.com -

#12.viola(1789) - :: 奇美博物館提琴收藏數位典藏計畫::

此把中提琴琴身背板是由單片木頭為材料製作,提琴身上的橫紋均是由顏料畫上,琴身漆色為橘黃色。 此把中提琴無論是在尺寸或音色上,都可說是中提琴的完美典範。 構造. 於 cm2.chimeimuseum.org -

#13.中提琴是什么梗 - 奇怪的知识

作为西方弓弦乐器的一种,中提琴和小提琴构造相似但稍大,古代琴的尺寸各有不同,而在现今琴身平均为41cm,比全尺寸小提琴大25至100mm。 於 www.suyanw.com -

#14.凱恩音樂教室認識小提琴

小提琴是提琴家族中最小、音高最高的一種, 比它大的提琴有中提琴、大提琴和低音提琴。 ... 小提琴本體外觀構造: 三大部份組成( 琴頭, 琴頸, 琴身 ) 於 kaienmusic.pixnet.net -

#15.[小提琴教程] 小提琴构造及简介 - 乐器圈

小提琴是一个四条弦的弓弦乐器,是提琴家族中的主要和高音成员(该族系中的其它成员是:中提琴,大提琴和低音提琴)。现代小提琴起源于意大利的克瑞莫 ... 於 www.yueqiquan.com -

#16.課程介紹- 主修(一)-中提琴(2) | 臺東大學

一、科目名稱: 主修(一)-中提琴(2) ... 六、教學目標. 推廣中提琴及弦樂器之美,並加強學生演奏的能力。 ... 提琴的秘密莊仲平著 第一章提琴的歷史第二章提琴的構造 ... 於 eclass.nttu.edu.tw -

#17.西洋音樂與樂器: 西洋音樂篇| 誠品線上

本書目錄音樂小史管弦樂團配置圖管弦樂器音域表弦樂器小提琴、中提琴、大提琴、 ... 樂器的始末、構造和使用方法,不僅使孩子進入專業領域,家長們也能獲益良多喔! 於 www.eslite.com -

#18.中提琴(viola)擦奏弦鳴樂器。外形及構造與小提琴相同,只是形

中提琴 (viola)擦奏弦鳴樂器。外形及構造與小提琴相同,只是形體略大,音域略低。定弦是C、G、d、a,比小提琴低五度。除了高音在高音譜號記譜外,通常是用中音譜號記譜 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#19.大中小提琴的區別是什麼,在演奏上有什麼區別 - 優幫助

大提琴聲音豐厚優美,音色迷人,用於演奏憂鬱傷感旋律時具有感人的效果。 中提琴viola. 擦奏弦鳴樂器。外形及構造與小提琴相同,只是形體略大,音域略 ... 於 www.uhelp.cc -

#20.跳弓,推弦,泛音,裝飾音

A: 弦樂團-由四種弦樂器組成,分為第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音 ... 低音大提琴是近代管弦樂中最大的弦樂器,構造和其它三種提琴有些微的不同,它是 ... 於 www.nhcue.edu.tw -

#21.大提琴多高

以同等級來說, 中提琴約莫是小提琴價錢的1.25 倍到1.5 倍、大提琴則為3-5 倍。接下來,將初步介紹中、大提琴的構造、尺寸,以補足購琴方面的知識。 於 castagne.ch -

#22.睡覺,黑中提:說說中提琴為什麼總是遭冷遇和它的獨特魅力

不知大家有沒有好奇過,中提琴從構造上來說,不過是一隻“比較大”的小提琴,還能比小提琴演奏低5度的音,聲音也非常優美。 究竟是什麼. 於 heatask.com -

#23.永恆的嘆息——傳奇小提琴(第3頁)

小提琴構造圖。 ... 除了四根弦外,主要構造還有琴頭、琴身、琴頸、弦軸、琴弦、f字孔(f-holes,簡稱f ... 主題與關鍵字:札內妥、中提琴、布雷西亞、Brescia. 於 digitalarchives.tw -

#24.提琴的構造

六塊側板構成小提琴主要的外廓,即上側板、向內彎的中側板(C側板)、以及較寬的下側板。 琴身背部為小提琴的背板。背版是由一至兩塊相配的楓木製成,可分為一塊式及兩塊式的 ... 於 www.cycschool.com.tw -

#25.[小提琴]小提琴的構造及保養 - 雅各之翼

而中提琴的演奏家也就相對的少了,通常拉奏小提琴的演奏家也會拉奏中提琴,所以中提琴家的介紹資料也是非常少的,在提琴的合奏、重奏方面,如:弦樂四重奏 ... 於 addone689.pixnet.net -

#26.第壹章

的曲式、動機發展、樂句構造及和聲架構,對全曲作完整的分析。 之後經過筆者蒐集各種書籍與有聲資料的比較,來分析每個樂章重. 要樂句的演奏方式,並探討中提琴版本與 ... 於 thuir.thu.edu.tw -

#27.小提琴和中提琴在外形上有什麼不同? - 極客派

小提琴和中提琴構造相仿,後者比前者的結構尺寸略微大了一些。 雖然,它們都是四根琴絃,但是,音域卻有些差別。 小提琴的四根琴絃分別是gdae,而 ... 於 www.jipai.cc -

#28.斯塔米茨- D大调中提琴协奏曲(第1乐章) - 新芭网

中提琴 (viola)擦奏弦鸣乐器。外形及构造与小提琴相同,只是形体略大,音域略低。定弦是C、G、d、a,比小提琴低五度。除了高音在高音谱号记谱外,通常是用中音谱号记谱 ... 於 www.sin80.com -

#29.管弦樂隊樂器法(簡中) - 大陸書店

書中講述了各類樂器發展的簡單歷史、樂器的構造、性能以及演奏技術等各個方面的基本 ... 小提琴在樂隊中的運用第三節中提琴 ... 單簧管的構造、超吹與指法、音域與調 於 www.talubook.com -

#30.家家都有莫札特

中提琴 .大提琴.低音大提琴. ... 小提琴音域是3個8度,琴身通常是36公分,小提琴的構造分成琴頭、琴頸和琴身。 ... 琴弓的構造分成鳥尾、尾庫、尾庫螺絲、弓頭。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#31.小提琴&中提琴换弦教程| 提琴手自我修养系列_哔哩哔哩

小提琴和 中提琴 换弦教程来啦~ ... 活动作品小提琴& 中提琴 换弦教程| 提琴手自我修养系列 ... 换弦/琴码/音柱的调整(小提琴的 构造 ) 05:44. 於 www.bilibili.com -

#32.小提琴介紹

提琴的構造. 小提琴的構造及保養. ... 常用中提琴教材介紹-中提琴教學; 常見的國內大提琴比賽與檢定之曲目分析-大提琴教學; 如何看懂指揮-練習小提琴 ... 於 clementmagliocco.ch -

#33.提琴選購指南:介紹小提琴、中提琴、大提琴尺寸與價格

因每把小提琴選材與構造不盡相同,演奏出的共鳴音色也富有變化,因此親自試琴更容易尋覓最鍾意的命定琴。 小提琴價錢區間. 小提琴. 而小提琴價錢下至幾千元的練習琴,上至 ... 於 www.ndviolin.com.tw -

#34.發音與音樂的相關性

樂器的發聲原理可和人聲構造及共鳴來對應,還有聲樂的咬字、唱腔都是語音的延伸。 ... 弓弦樂器:弓弦樂器的主要組成份子包括了大家都非常熟悉的小提琴、中提琴、 ... 於 www.ling.fju.edu.tw -

#35.中提琴基础教程(卓)-王燕鸿编著 - 新浪微博

中提琴 及乐谱基本知识. 一、中提琴历史. 二、中提琴基本构造. 三、中提琴特色. 四、中提琴持琴、持弓方法. 五、五线谱、谱号与谱表. 六、音符. 七、音名与唱名. 於 weibo.com -

#36.大提琴構造大提琴的構造 - Rldft

琴弦和琴橋對音質的影響很大,大提琴微調器,這種古老的樂器共有六條弦,大提琴琴腳大提琴,琴弦的質料,在外部構造方面, 樂器共有六根弦。 大提琴比中提琴要(1.30公 ... 於 www.decorryhome.me -

#37.CN202632744U - 双面板提琴

... 中提琴指板与所述中提琴弦位于所述中提琴面板一侧。本实用新型构造简单容易实现,将中提琴与小提琴集于一体、中提琴与小提琴合二为一,音域范围广,演奏时能快速切换。 於 patents.google.com -

#38.哪種葫蘆絲音域廣 - Thereco

篳朗叨是很有特色的樂器,形狀和構造別具一格。 ... 體預設簡報設計音樂科專題研習弦樂器介紹小提琴簡介小提琴的構造小提琴的代表歌中提琴Viola 中提琴的構造中提琴的 ... 於 www.visualihts.me -

#39.中提琴的發聲原理 - 絃樂

樂團位置, 演奏姿勢, 樂器構造, 作品介紹, 樂器音色. 中提琴 中提琴圖. 有人認為中提琴在絃樂器中所佔的地位最低,實在不足為奇。低音大提琴是管絃樂團的「老大爺」, ... 於 163.28.10.78 -

#40.小提琴的构造及声学特性分析_中提琴的音色特点 - 天天知识网

小提琴和中提琴的各种音色可能性,大提琴几乎也都可以呈现,而在音量和音区跨度方面,后者甚至更胜一筹。在早期,这种乐器作为中提琴家族里的“膝盖提琴”,它的确是夹在膝盖 ... 於 www.ttyshi.com -

#41.小提琴和中提琴在外形上有什麼不同? - 貝塔百科網

中提琴的音域比小提琴要低,小提琴在絃樂器組音域最高,在演奏技術方面,小提琴在 ... 小提琴和中提琴構造相仿,後者比前者的結構尺寸略微大了一些。 於 www.beterdik.com -

#42.學習大提琴,先了解大提琴各部位名稱才能快速進步-棋洪提琴

學習大提琴,相信大家在學大提琴時一定很好奇大提琴的構造是什麼對吧?大提琴琴頭、大提琴琴栓、大提琴栓弦箱、大提琴上弦枕、大提琴指板、大提琴 ... 於 violin.music1688.org -

#43.中提琴构造,小提琴中提琴大提琴- 伤感说说吧

中提琴构造,小提琴的结构图[转载]小提琴的构造小提琴主要构造图示_小提琴_娱乐_音乐小提琴素材小提琴的录音小提琴是弦乐器中的代表乐器,其构造如图12-11所示,由琴. 於 www.sgss8.com -

#44.大提琴構造

大提琴琴長約為小提琴的兩倍,全長約120公分,琴弓稍粗且短,定弦比中提琴低八度。 使用材質: 琴身:木制結構,以槭木和雲杉為原材料配合製造的音色最佳;. 於 www.traveltml.co -

#45.提琴課程- 好提琴-小提琴教學,學小提琴,學大提琴,大提琴教學

好提琴有優秀的小提琴老師與中提琴老師與大提琴老師,皆為音樂系畢業專職教授提琴 ... 第一堂-認識提琴構造、保養提琴方式、夾琴、持弓方式調整、A弦拉奏、調音教學。 於 violin.sound234.com -

#46.中提琴的发展简史 - 新闻

事实上,小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴都起源于一种叫做维奥拉(Viola)的弓形的乐器, ... 然而,这些名字也为乐器本身的构造提供了线索。 於 new.qq.com -

#47.第二章本曲在中提琴協奏曲發展史上的地位

在中提琴演奏史上,一直要到1740 年後才漸漸被視為協奏曲中的獨奏樂器,首先 ... 九世紀以後提琴在構造上的改變,諸如加長的琴頸和指板、較長且較重的低音樑、較重的弦 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#48.低音提琴(弦鸣乐器)_搜狗百科

低音提琴与弦乐组中其他乐器(小提琴、中提琴、大提琴)有明显的区别:低音提琴的外形更多地来源于 ... 演奏技术由于受到乐器构造的限制比其它弓弦乐器显得较不灵活。 於 baike.sogou.com -

#49.Construction

大提琴的演奏姿勢因為是大型樂器,所以不像小提琴、中提琴夾在肩膀上,而是著地靠在左肩上演奏,也由於 ... 大提琴的構造可將您的滑鼠移至大提琴各部位瞭解大提琴的構造。 於 www.ntcu.edu.tw -

#50.弦樂器 - lillian

中提琴 是弦樂家族的中高音樂器,它的外表與小提琴十分相似,只比小提琴大七分之一(小提琴身高約六 ... 演奏技術由於受到樂器構造的限制比其它弓弦樂器顯得較不靈活。 於 102clps60716.weebly.com -

#51.怎样拉好中提琴_什么人适合拉中提琴

说起中提琴(viola)是擦奏弦鸣乐器。外形及构造与小提琴相同,只是形体略大,音域略低。定弦是C、G、d、a,比小提琴低五度。除了高音在高音谱号记谱外,通常是用中音谱 ... 於 xiaotiqin.wang -

#52.特殊樂器篇名:全木管中構造最特殊的樂器—豎笛 - YNF

PDF 檔案全木管中構造最特殊的樂器—豎笛壹,前言第一次認識豎笛,是在小時候透過電視螢幕才知道有這麼一種 ... 【現代 樂器 】全新中提琴弱音器 特殊 材質可消音 於 www.nanuity.me -

#53.小提琴构造的简单介绍

探讨提琴的构造与评鉴美学后,很难去界定它到底是艺术品还是工艺品了。 ... 中经常见到的,但是提琴家族还有中提琴和低音提琴,这两种就比较少见了。 於 www.sgxtq.com -

#54.不只是「大」的小提琴而已:中提琴家陳麒元 - MUZIK AIR

我的經驗應該也和大部份的人一樣,畢竟從小時候就開始練習中提琴是比較辛苦的,因為中提琴的構造不大適合幼兒拉奏。我六歲就開始學習小提琴,幾年之後碰到林安誠老師,在他 ... 於 read.muzikair.com -

#55.專營歐美世界著名小提琴、中提琴、大提琴及名弓

專營歐美世界著名小提琴、中提琴、大提琴及名弓,滿足初學者、收藏家及投資者。 ... 因為「構造奇特,... 圖片. 2010.11.26, 當代藝術前景看好,拍賣金額再創紀錄! 於 www.ctcrareviolins.com -

#56.假如你想讓孩子學小提琴 - 台灣光華雜誌

圖2:「弦樂四重奏」由二支小提琴、一支中提琴和一支大提琴聯合組成,圖為 ... 老師常會利用這段時間,教學生瞭解琴身每個部位的名稱、發聲原理、手指與手掌的構造等。 於 www.taiwan-panorama.com -

#57.認識樂器

中提琴 比小提琴略大些,全長約66公分,四弦各比小提琴低完全五度調音,音色雅靜而帶悶,有如鼻音。 ... 演奏技術由於受到樂器構造的限制比其它弓弦樂器顯得較不靈活。 於 classweb.loxa.edu.tw -

#58.中提琴價格

Abbott SA-100 中提琴4/4 入門款推薦(附琴弓、松香、肩墊、琴盒) 【SA100】 ... 中提琴構造. 中提琴.-拍賣/評價與PTT熱推商品-2021年5月|飛比價格. 「中提琴. 於 www.mattleffler.me -

#59.朗讀巴哈-六首無伴奏大提琴組曲(中提琴版)與里爾克七 ... - 山海山

音樂CD > 古典CLASSICAL > 中提琴> 奏鳴曲 ... 更何況,在巴哈的時代,提琴家族的構造並沒有固定下來,史特拉第瓦里還在義大利實驗著各種不同大小尺寸 ... 於 www.shsmusic.tw -

#60.音樂與科學:二胡與小提琴的PK|最新文章 - 科技大觀園

在管弦樂團中,「提琴家族」包含了小提琴、中提琴、大提琴與低音提琴四項樂器, ... 從樂器的構造來比較,二胡與小提琴除了形體不同外,最大的差異在弦的數量、有無按 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#61.中提琴- 维基百科,自由的百科全书

中提琴 (英語:Viola)是一種弓弦乐器,其音域比小提琴低完全五度。其空弦從粗到细依序是c3-g3-d4-a4。音色相較於小提琴、大提琴顯得相對隱晦。 於 zh.m.wikipedia.org -

#62.良「琴」擇「木」-小提琴的材料介紹及探討 - Bdrbmi

探索小提琴構造奧秘:影響音色的最大關鍵提琴選購指南:介紹小提琴,中提琴,大提琴尺寸與價格對於大多數人來說,你所付出的代價在很大程度上取決於你的承受能力,但 ... 於 www.nooenak.me -

#63.郭老師❤️像朋友一樣的小提琴老師一对一在线中提琴家教 - 教师

認識提琴構造2.認識弓3.認識四條弦4.學習夾琴姿勢5.學習握弓姿勢6.學中提琴樂理(中音譜記號,節奏,音樂術語...) 中提琴中級: 1.復習基礎姿勢2.復習強弱記號3. 於 cn.amazingtalker.com -

#64.小提琴的構造

小提琴有几根琴弦构成这是不懂提琴的初学者会问的问题。在这里说明一下提琴一般是由四根琴弦,分别是g,d,a,e组成,但不是绝对的,一般的中提琴或者大提琴会按照订购者的 ... 於 bni-keerbergenenmeer.be -

#65.MUZIK古典樂刊 2015 10月號 NO.102: 《百日告別》電影音樂創作 蘇打綠阿龔

但無奈樂器構造使然,中提琴的聲音在樂團當中往往容易被其他樂器蓋掉。幾年前我在一本書上讀到「中提琴是最接近人聲的樂器」,我心想真是一點都沒錯,中提琴因為它的音域 ... 於 books.google.com.tw -

#66.功學社音樂廳-- 弦樂器

中提琴 與小提琴的琴弓差不多長,但中提琴的琴弓通長為些重些。平常使用中音譜號(alto)記譜,高 ... 演奏技術由於受到樂器構造的限制比其它弓弦樂器顯得較不靈活。 於 www.khshall.com.tw -

#67.小提琴的音域有多高?用一張圖告訴你

小提琴的音域又跟它的構造有什麼關聯呢? ... 歐系的提琴家族由小到大分別有:小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴,四者外觀相似,皆為四條弦的弓 ... 於 www.woodyviolin.com -

#68.睡覺,黑中提:說說中提琴為什麼總是遭冷遇和它的獨特魅力

不知大家有沒有好奇過,中提琴從構造上來說,不過是一隻「比較大」的小提琴,還能比小提琴演奏低5度的音,聲音也非常優美。 究竟是什麼. 於 www.getit01.com -

#69.弦樂 - 華人百科

提琴的構造. 一具提琴由表面上看,是一個有角葫蘆形,面上開著一對f 形洞的木匣子, 中提琴除了比小提琴稍大一點外, 一切都是一樣的。它們都有一個腮托,以便演奏時用 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#70.大提琴介紹

「大提琴」的原為"Violoncello" ,是指大型的提琴之意,今天"Cello",它的體積大概有小提琴兩倍,琴弓短而重,琴弦則成比中提琴低八度音。 於 teachers.wyes.tn.edu.tw -

#71.中提琴價錢 - Optimt

以同等級來說,中提琴約莫是小提琴價錢的1.25 倍到1.5 倍、大提琴則為3-5 倍。接下來,將初步介紹中、大提琴的構造、尺寸,以補足購琴方面的知識。中提琴構造. 於 www.optimizeance.co -

#72.中提琴 - 台灣Word

中提琴 (viola)擦奏弦鳴樂器。外形及構造與小提琴相同,只是形體略大,音域略低。定弦是C、G、d、a,比小提琴低五度。除了高音在高音譜號記譜外, 通常是用中音譜號記譜 ... 於 www.twword.com -

#73.中提琴地位尷尬不上不下,勸大家不要學 - 壹讀

想必大家都知道小提琴和大提琴,那大家聽說過中提琴嗎?通常小提琴是放在肩上演奏,大提琴則是放在地上演奏,那中提琴應該怎樣演奏呢? 於 read01.com -

#74.大提琴構造認識樂器 - JLRNA

中提琴 與小提琴的琴弓差不多長,謝孟瑾授課教授,中提琴,琴弦一般為金屬絲,確定它一開始就是提琴族的一員。他也提到低音大提琴的斜肩和平背,柴可夫斯基,傳統削球板 ... 於 www.scuolartal.me -

#75.String Instrument - 弦樂器 - 國家教育研究院雙語詞彙

不過小提琴的構造則完全相同。四條弦由細到粗分別是ㄇㄧ(Mi),ㄌ ... 中提琴較小提琴低五度,四條弦由細到粗分別是ㄌㄚ(La),ㄖㄨㄟ(Re),ㄙㄜ(Sol),ㄉㄡ(Do)。 於 terms.naer.edu.tw -

#76.樂器學中提琴報告學號U 羅浩瑋. - ppt download - SlidePlayer

一、中提琴的名稱中文:中提琴英文:Viola 德文:Bratsche 法文:Alto 義大利文:Viola. ... 11 三、中提琴的基本構造. 三、中提琴的基本構造. 於 slidesplayer.com -

#77.中提琴

直到16 世纪末,中提琴成为了提琴家族中的中音乐器。 构造 ... 但是中提琴永远不能抢走小提琴的光辉,也不能分享大提琴在乐队中作为通奏低音的作用。 於 www.sohu.com -

#78.中提琴地位尷尬不上不下,勸大家不要學

感覺空氣突然凝固了,每個人心中都有一個夢,點燃你的夢想就有機會實現它。下面給大家說說小提琴的構造小提琴主要構件件組成。 小提琴琴弦在使用中 ... 於 kknews.cc -

#79.Bass Music︱貝斯提琴有限公司

貝斯提琴位於台中市,專賣各國小提琴、中提琴、大提琴及低音大提琴,我們提供全台提琴維修、提琴租借、提琴整理保養等服務;另外也提供各式琴弓、琴弦、琴盒、弓盒與 ... 於 bassmusica.com -

#80.詞語解釋,分類,小提琴,中提琴,大提琴,低音提琴,琴型辨別,選購

構造 似板胡,但比板胡略... 大提琴小提琴. 小說類型言情小說內容簡介請做我的大提琴,讓我可以深情擁你入懷;請做 ... 於 www.newton.com.tw -

#81.睡觉,黑中提:说说中提琴为什么总是遭冷遇和它的独特魅力

不知大家有没有好奇过,中提琴从构造上来说,不过是一只“比较大”的小提琴,还能比小提琴演奏低5度 ... 中提琴上四根弦分别为C,G,D,A,其实正好比大提琴高了一个八度。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#82.中提琴的發展和由來 - 人人焦點

事實上,小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴都起源於一種叫做維奧拉(Viola)的弓形的樂器,這也是 ... 然而,這些名字也爲樂器本身的構造提供了線索。 於 ppfocus.com -

#83.轉寄

... 弦樂方面如大提琴、中提琴、小提琴、低音大提琴;管樂方面則有長笛、單簧管、 ... 以中提琴與大提琴的改編最為常見,因此本文將以阿貝鳩尼琴的歷史與構造為起點、 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#84.中提琴结构上的改变 - 小提琴作坊

次中音小提琴的尺寸最近似现代的中提琴。它的琴身长度为425-460毫米,相当于大型号的中提琴。边板高5厘米。最常见的四根弦的次中音小提琴比中音提琴低五度 ... 於 www.xtqzf.com -

#85.中提琴

中提琴 的構造==== 中提琴是提琴類的中高音份子,比小提琴大七分之一(小提琴身高約六十公分),除此之外,它的外表與小提琴是一模一樣的。中提琴的弓比小提琴的略長也 ... 於 studentweb.bhes.ntpc.edu.tw -

#86.小提琴,中提琴,大提琴,貝司.

我们的琴品种非常齐全,有小提琴,中提琴,大提琴和低音提琴。 ... 与高等航空工程教育的结合,促进了一种非传统的认识小提琴构造和声学调音奥秘的观点和方法的发展。 於 www.laubachviolins.com -

#87.中提琴和小提琴的区别 - Catpassion

2013-08-03 小提琴,中提琴,大提琴和低音提琴的琴弓各长多少厘米16; ... 而大提琴構造最特別之處在於,雖然體積比小提琴大了好幾倍,所使用的弓卻比小提琴來的粗短。 於 catpassion.ch -

#88.深情之美~ 中提琴音樂欣賞

弦樂器家族(小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴)共通的基本構造. *圖片摘自《小提琴指南》(世界文物出版). 外貌. 尺寸上:介於小提琴與大提琴之間. 通常以英吋計算. 於 ms.lib.pccu.edu.tw -

#89.小提琴与中提琴大提琴的构造比较

小提琴与中提琴大提琴的构造比较. 更新时间:2011-08-23. 小提琴是由大约70 多块不同的木片组合而成的。 漩涡状的琴头是提琴独有的特徵,四根弦G 、 D 、 A 、 E 的锥 ... 於 www.skviolin.com -

#90.中提琴小提琴差異中提琴 - Hzkk

小提琴的構造及保養. 小提琴是由大約70多塊不同的木片組合而成的。漩渦狀的琴頭是提琴獨有的特徵,b,也有小提琴轉中提琴. 而先學中提琴的優點在於,大提琴,g;在獨奏 ... 於 www.hotehi.me -

#91.中提琴介紹Viola

Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. 於 www.youtube.com -

#92.大中小提琴的區別是什麼,在演奏上有什麼區別? - 美麗秀

與小提琴和中提琴一樣,大提琴是在16世紀發展起來的。 ... 中提琴. viola. 擦奏弦鳴樂器。外形及構造與小提琴相同,只是形體略大,音域略低。 於 www.meili.show -

#93.高雄市立中山國民中學108 學年度第二學期第二次段考一年級 ...

器(C)提琴家族又稱為擦弦樂器、弓弦樂器(D)提琴家族包含小提琴、中提琴、大提琴、 ... 必須手腳並用(C)其主要構造包括發出音響的音管、改變音色的調音栓、供氣的風箱, ... 於 www.csjh.kh.edu.tw -

#94.中音小提琴- Tenor violin

它的调音,通常是G2-D3-一种3-E4 (比普通小提琴小八度) 大提琴 和中提琴,因此有时与现代 ... Stradivari) 构造了两种不同的中音小提琴模型以及中提琴的中音变体。 於 upwikizh.top -

#95.中提琴 - 百科全书

中提琴 - Viola da Terceira ... 这中提琴达特塞拉(还中提琴)是一个弦乐器 吉他家族的葡萄牙语 群岛的岛屿亚速尔 ... 但是,其构造所使用的方法和材料基本相同。 於 wikichi.icu -

#96.中提琴弦、中提琴構造在PTT/mobile01評價與討論 - 露營資訊懶 ...

在中提琴構造這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者saiulbb也提到1. 新聞來源: 自由體育2. 新聞標題: MLB》被棒球耽誤的小提琴家前道奇球員過世享耆壽99歲3. 於 camping.reviewiki.com