二十四節氣台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦節氣建築工作小組寫的 節氣、意境、整全性:五度空間的建築 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國二十四節氣 - 氣象應用推廣基金會也說明:二十四節氣 是我們中國獨創的曆法,在戰國末期“呂氏春秋”就有立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八個節氣記載,到了漢代“淮南子.

國立臺灣師範大學 環境教育研究所 張子超所指導 馮立誼的 桌上遊戲結合的環境議題教學-以能源教育課程為例 (2021),提出二十四節氣台灣關鍵因素是什麼,來自於桌上遊戲、議題教學、個案研究、中等教育。

而第二篇論文中原大學 地景建築學系 彭文惠所指導 吳品萱的 都市生態公園經營管理機制之研究—以大湳森林公園為例 (2021),提出因為有 生態公園、公民參與、NGO團體、維護管理、永續經營的重點而找出了 二十四節氣台灣的解答。

最後網站二十四節氣則補充:24節氣 是看黃道(太陽),也就是台灣在使用的國曆,所以其實每年24節氣的時間都是差不多的。 立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、 ...

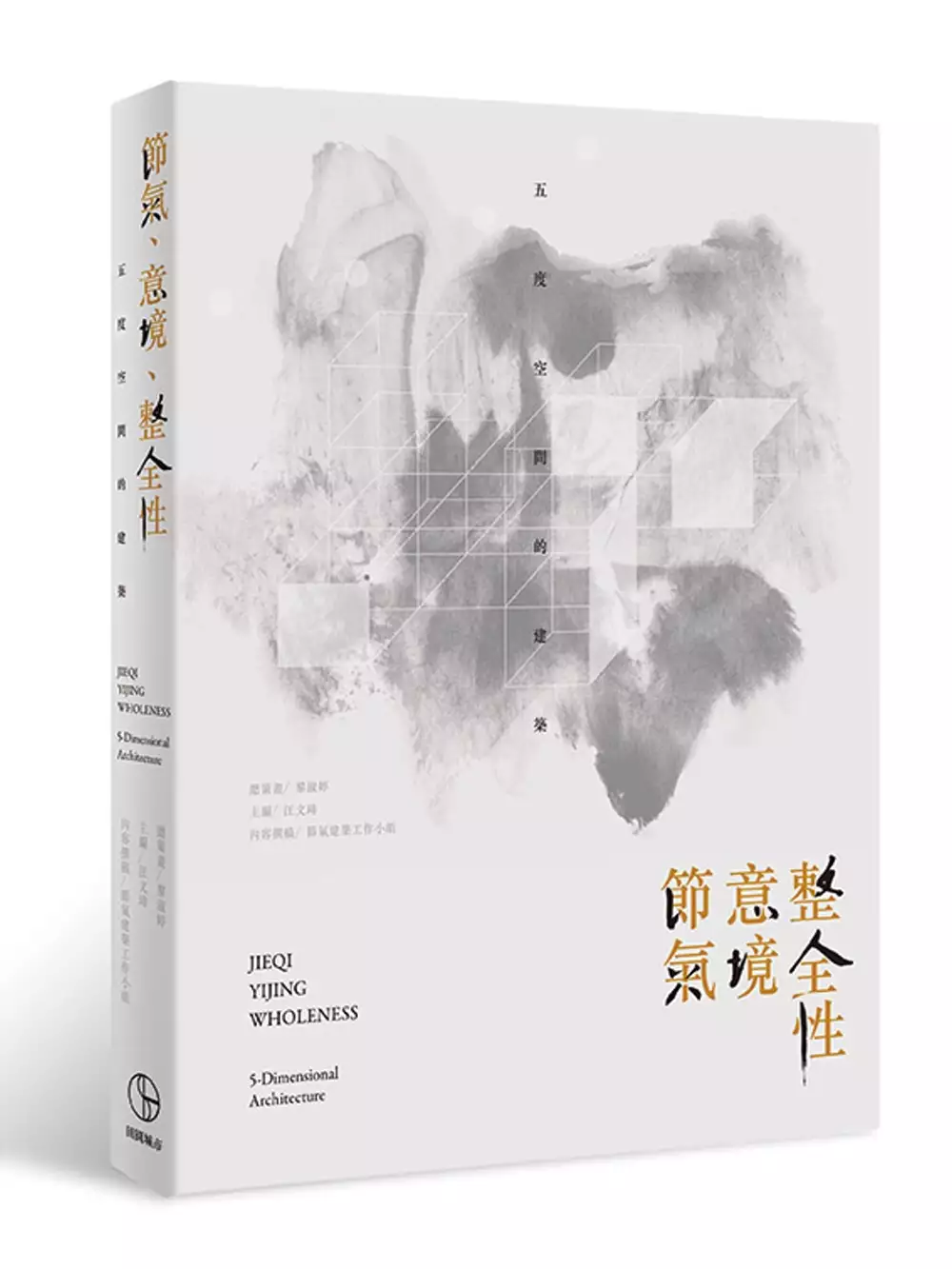

節氣、意境、整全性:五度空間的建築

為了解決二十四節氣台灣 的問題,作者節氣建築工作小組 這樣論述:

台灣第一本「節氣建築」專論 從農事的「節氣」之中,如何啟發對當代建築設計的革新? 在常民生活、自然,以及無形的時間之中, 如何長出在空間上舒適宜居、在精神上亦使人舒展自在的建築? 「建築的本質核心不是那個殼, 不侷限於建築的實體, 還包括裡面的生活、外面的自然,是那一整個蘊含的『空』。」 回歸天地之間的自然節韻脈動, 從先民順應自然、與環境共生的節氣常性中, 構建出建築設計與天、與地、與人的共生共存之道 「五度空間的建築」,訴說的是一種自土地生發的建築觀,也是對長久以來過度重視形式思維的再反省後所發展的嶄新觀點。它試圖將東方傳統的自然時間觀──節

氣,與東方哲學中的精神內涵──意境,一起拉入三度空間之中,創造出超越三維、有機的空間觀;並且更進一步將這種空間觀轉化成一套設計思維。 這套嶄新的思考,是由半畝塘環境整合的建築師江文淵、何傳新,逢甲大學建築系主任黎淑婷作為核心,開始以台中為根據地組成「節氣建築工作小組」,集結來自實務界與學術圈的建築人們,展開一連串的講座與研討。他們以一套整全性的觀點,試圖將建築從物質形式束縛的框架中脫開、開展,帶入精神性與實際感官經驗,讓建築空間真正而全面地涵容人們身、心、靈的可能。 「節氣」的概念,是過去農業社會中,人透過了解環境、順應自然以能使生活順行所發展出來的一套概念。從觀察星辰、四季、

氣候更迭所帶來環境的變化,人們也依據變化的律動構建了順應節氣的生活。因此,「節氣」這個字眼除了現在熟知的二十四節氣外,其所意味著的更是一套生活方式:一種順天、應時、隨季,與天、地、自然共生,追求天人和諧平衡共存的生活文化;而它所含蘊的,是一套來自東方,全觀而整體性的思維。 本書啟發自節氣概念背後一整套對整全性的追求,並將這種整全性的思維試圖放入建築設計對話,思考建築與人、自然的關係性,以沿從此一思維的空間美學,進而發展一套準確的設計思考。在這種建築設計的思考中,雖以節氣為起點,但並非拘泥於節氣概念自身,而是將之推展成一套對時空、對人內在意識以及對外部環境的整全性的思維,並透過建築實踐的

方式來構築最宜人居的生活空間。因此,節氣建築所追求的,並非只是單純空間的構建,更是從空間、時間、人所演繹對話出來的內在風景,讓人們從中經驗建築的空間質地;若建築是內(人)與外(自然)的中介關係,要透過這個建構場所能讓人感知到什麼樣的時間流動、日夜變化、四季更迭,就必須思考地域環境的特質、回到大地本然的屬性,並建築整合出「生活」的整體性。 「五度空間的建築」,意味著的便是追求人、建築及環境和諧相容共生的──不只是物理性的居所,同時也是身心安棲的真正所在。 本書由建築實作前線的建築師、建築學者、文史工作者、園藝景觀學者所構成的「節氣建築工作小組」擔任內容撰稿構成,成員們分別來自不同

領域、但都與建築緊密聯繫;透過將學術界與實務界的共同作業,本書所涵蓋的並非只是論述的推演,更透過實際的案例來談這種設計思維如何落實。 而作為「節氣建築工作小組」的初步成果,這本書同時也是起點;而在追求與環境永續共生的當今,這本書更是一個邀請:透過整全而充滿有機律動的五度空間思維,邀請大家一起思考生活、環境與空間,追求更美好的住居可能。

二十四節氣台灣進入發燒排行的影片

98 養陰潤肺寧心安神 百合粥 | 秋天・秋分 |【特別企劃.第四季】 養生食療、養生食譜 96 #百合 #白粥 #百合粥 #甜粥 #甜點 #美味い #scrumptious

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

養陰潤肺寧心安神 百合粥 材料

白米 一杯

乾百合 20g

(或 鮮百合 30g)

枸杞 些許

冰糖 適量

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【養生食療】影片將在每個月節氣前的週五晚上八點定期更新。(其他影片,不定期 額外更新)

如果你覺得我的影片能幫助到您,請您多多分享出去,來幫助到更多的人。

如果你喜歡我的影片,也請記得訂閱我的頻道喔。

你的訂閱、分享、與按讚喜歡,就是對我最大的動力與鼓勵了!

按此訂閱:https://youtube.com/c/DaddyFrank

外部連結

Facebook

https://www.facebook.com/daddyfrank1973/

Instagram

https://www.instagram.com/daddyfrank1973/

Twitter

https://twitter.com/DaddyFrank1973

#法蘭爸 #艾琳媽

桌上遊戲結合的環境議題教學-以能源教育課程為例

為了解決二十四節氣台灣 的問題,作者馮立誼 這樣論述:

在十二年國民教育課綱的架構下,正規教育課程更加強調與生活經驗連結,對於「議題的教育」有更多展望;另一方面,越來越多教學者採用具特定議題主題的桌遊產品投入教學。新課綱下教師尋求更多元的教學法、教學媒體與素材,尤其議題教育的架構為桌上遊戲投入教學提供了新的契機,但是當桌遊真正進入課程時,也存在諸多挑戰。於此,本研究期望透過參與真實教學環境下之案例,了解教育現場的桌上遊戲融入議題教學具體過程。 本研究為個案研究。研究者與高中專任教師合作,以能源為主題、進行桌遊融入的議題教學設計並實施。經過課前的設計工作、兩個班級先後實施教學,於課程完畢後安排教師訪談、再進行研究紀錄的彙整;文本分析階

段則結合教育遊戲設計模型、環境教育教學目標,進行資料的編碼與詮釋。 研究者以一能源相關單元的議題教學為個案,分析並詮釋教學現場教師、學生以及桌遊三個角色之間的互動內容;經過對於三者互動的探討,本研究整理出在該個案中,桌上遊戲提供予議題教學的實質內容、對於教學產生的影響。經過研究分析,該個案中各角色之互動內涵如下:(一)桌遊與教師:教學設計與教學方法的改變。(二)桌遊與學生:引起學習動機、促使解決問題。(三)教師與學生:學習經驗的連結與轉化。桌遊則為此次議題教學帶來了兩類內容:議題知識與資訊、議題情境與觀點。本研究最終歸納出,桌上遊戲對於該個案的師生提供了不同面向的益處,而桌上遊戲

與議題教學之間的互動及展望也更加清楚。

都市生態公園經營管理機制之研究—以大湳森林公園為例

為了解決二十四節氣台灣 的問題,作者吳品萱 這樣論述:

摘要都市化是二十一世紀影響環境最重要的因素之一,高度都市化發展伴隨社會與生態環境問題,環境快速變動導致太多無法控制的因素影響生活,在緊密的都市空間裡,公園綠地是都市中少存的綠地開放空間,世界衛生組織(World Health Organization, WHO)主張,都市綠地對人類有諸多好處:可以調節氣溫、改善空氣品質、阻隔噪音、提供人們從事休閒運動和社交活動、促進人們的心理健康,因此建議都市要提供人均綠地面積為9平方公尺,近年,許多心理和環境學家研究指出,綠地對人體與心理健康會帶來正面的影響,接觸大自然可以減少壓力產生幸福感,公共綠地可以讓人更快樂。因此,面對環境的永續議題,加上近年生態保

育和環境維護的意識提升,都市公園被賦予重要角色,開始朝向生態化發展,重視生態棲地的保育與營造以建立生態系統的平衡,延續人與自然共生的永續環境。生態公園永續經營的關鍵,在於後續維護管理和保育意識,因此,本研究以桃園大湳森林公園為例,建立未來生態公園永續經營管理機制,透過案例的借鏡分析,了解國內生態公園的推動發展和經營,藉由個案研究對大湳森林公園進行基礎二手資料的搜集、摘錄整理和分析,本文第四章環境資源說明到棲地分區營造,摘錄自生態調查單位,從生態專業的調查和整合了解生態棲地的組成和發展,加以分析探討,以及第四章第六節規劃設計發展,摘錄自規劃設計單位,檢視對大湳森林公園營造建置時所建構的發展脈絡和

目標,並利用參與觀察和半結構式訪談的方式,彙整目前公園的發展狀況,在形塑生態化公園的過程中,發掘生態公園面臨的困境和課題,作為未來大湳森林公園經營管理機制建立之依據。本研究對象大湳森林公園原為保一總隊大湳營區,2017年8月退役後交由桃園市政府管理,因長期作為營區使用,環境干擾程度相對較低加上生態性高,具有多樣的植被和棲地組成,為都市中珍貴的自然資源,因此桃園市政府以生態保育的規劃朝向森林公園定位發展,2018年1月市政府委託生態調查單位和規劃設計單位,先後執行生態調查資源盤點工作和公園整體規劃設計,2020年6月正式動工,進行生態棲地的營造工程,直至目前施工作業持續進行當中,預計2022年底

前完工。本研究對象大湳森林公園面臨土地資源的轉型利用,為平衡都市擴張和生態維護的保育,以生態化發展,平衡生態環境與生活場域之保護,因此,期望透過大湳森林公園的發展過程,了解建置過程所造成的生態影響和環境衝擊等相關影響因子,找出形塑生態化公園的困境與課題,未來如何維護生物多樣性的棲地環境,建立對大湳森林公園的經營管理,且具有生態維護保育之機制,以達到生態化公園的永續經營之參考價值和關鍵。

二十四節氣台灣的網路口碑排行榜

-

#1.24節氣對台灣準嗎?「大寒」習俗禁忌避免?周末天氣帶你看

【 24節氣 對 台灣 準嗎?「大寒」習俗禁忌避免?周末天氣帶你看|謝明昌、林旼叡雙主播講天氣LIVE】 ; ○TVBS新聞直播搬新家囉! 最即時的新聞焦點立即鎖定 ... 於 www.youtube.com -

#2.台灣歲時記-二十四節氣與常民文化 - 南天書局

商品型號:, IDV-0144. 庫存狀態:, 需等待2 - 4工作日調貨. I S B N:, 9570086564. 作者:, 陳正之. 出版社:, 台灣省政府新聞處. 出版年份:, 1997. 叢書系列:. 於 www.smcbook.com.tw -

#3.中國二十四節氣 - 氣象應用推廣基金會

二十四節氣 是我們中國獨創的曆法,在戰國末期“呂氏春秋”就有立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八個節氣記載,到了漢代“淮南子. 於 www.metapp.org.tw -

#4.二十四節氣

24節氣 是看黃道(太陽),也就是台灣在使用的國曆,所以其實每年24節氣的時間都是差不多的。 立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、 ... 於 holyreadingnote.blogspot.com -

#5.圖解24節氣插畫 - 金門瓊林再造歷史現場產業創新與管理培力計畫

雖然台灣在小雪節氣裡不會下雪,但還是在屋簷尾端畫上白色小積雪,示意小雪季節已有「冷」的感覺。 大雪. pic1. 中國大陸北方屬大陸型氣候,進入「大雪」 ... 於 www.qionglin.tw -

#6.什麼是24節氣?二十四節氣諺語:吃了立春飯,一天暖一天..《挑 ...

中國歷代王朝的主要發展領域,大多在黃河流域附近。因此傳統節氣的名稱也是以該地區的氣候變遷和各種農事為基礎,產生了現存二十四節氣(24節氣)的固定 ... 於 hela.tw -

#7.古人智慧-跟天氣、農時息息相關的二十四節氣

每個月第一個碰到的二十四節氣稱為節氣(立春、驚蟄、清明、立夏、 ... 台灣中南部因為地理環境因素,對雨水的感受性沒有北部那麼強烈,受到東北季風 ... 於 daddypoppy.pixnet.net -

#8.台灣專屬的二十四節氣諺語@ 綠茶的有機生活 ... - 隨意窩

201211222317台灣專屬的二十四節氣諺語 · 春 雨 驚 春 清 穀 天 、 夏 滿 芒 夏 暑 相 連 · (立春、雨水、驚蛰、春分、清明、穀雨)(立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑) · 秋 ... 於 blog.xuite.net -

#9.二十四節氣 - 啤酒頭

用啤酒感受台灣少見的大雪場景。啤酒頭以新英格蘭NEIPA 為風格,釀造過程加入大量啤酒花與葡萄柚,並搭配燕麥、小麥進行發酵,造就濃濃柑橘 ... 於 headbrewers.com.tw -

#10.認識廿四節氣

由二十四節氣之名稱,即看出四季寒暑的現象,其中立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至是用來劃分一年四季的;小暑、大暑、處暑、小寒、大寒、表示一年中最熱、 ... 於 www.5495168.url.tw -

#11.特410 二十四節氣郵票 春 - 中華郵政

特410 二十四節氣郵票─春 · 1.立春:是春季的第1天,溫暖的春風吹醒萬物,大地呈現綠意盎然、春光明媚的景象。 · 2.雨水:綿綿的春雨,帶來豐沛的水分,農夫開始下田忙於播種 ... 於 www.post.gov.tw -

#12.博客來-台灣二十四節氣

書名:台灣二十四節氣,語言:繁體中文,ISBN:9789578491922,頁數:190,出版社:常民文化,作者:劉還月,出版日期:2001/06/08,類別:人文社科. 於 www.books.com.tw -

#13.台灣24節氣小旅行| 王妍文 - 遠見雜誌

季節更迭,花開花落,天地循環,四時新生,這就是24 節氣。 ... 什麼、如何養生;二是能深度了解在地文化,找出屬於台灣每一寸土地的故事;三是節氣正 ... 於 www.gvm.com.tw -

#14.二十四節氣[曆法] - 中文百科知識

立春到立夏前為春季,立夏到立秋前為夏季,立秋到立冬前為秋季,立冬到立春前為冬季。 二十四節氣中,冬至、大寒、雨水、春分、穀雨、小滿、夏至、大暑、處暑、秋分、霜降 ... 於 www.jendow.com.tw -

#15.中國曆法二十四節氣(二):節氣的由來| 大紀元

秋天有91天又20小時分為:立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降。冬天有88天又15小時分為:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。加起來共有二十四個節氣 ... 於 www.epochtimes.com -

#16.二十四節氣(農委會)

二十四節氣 ; ‧, 大寒(國曆1月19或20或21日) ; ‧, 立春(國曆2月3或4或5日) ; ‧, 雨水(國曆2月18或19或20日) ; ‧, 驚蟄(國曆3月5或6或7日). 於 www.coa.gov.tw -

#17.二十四節氣台灣當季農產品食材- PMCBOSS 的部落格

立春:農曆 2月蔥、芹、韭、筍、蒜、洋蔥。 · 雨水:農曆 2月鯖魚、紅魽。 · 驚蟄:農曆 3月二月蚵肥韭菜香。 · 春分:農曆 3月茼蒿、楊桃、枇杷。 · 清明: ... 於 blog.udn.com -

#18.談二十四節氣

「二十四節氣」的名稱從小寒開始算起的話,分別是:小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、 ... 於 www.taiwancenter.com -

#19.節氣歌

台灣 是一個以農立國的社會,農民四季的生活都照著「節氣」的變化而進行,「節氣歌」以吟詠的方式,唱出了一年農曆的二十四個節氣,「立春、雨水、驚蟄、春分、清明、 ... 於 nrch.culture.tw -

#20.24節氣:氣溫180度大轉變!原來是秋分來了

節氣 是早期農業社會用來指引一年氣候變化的規律,春分、夏至、秋分、冬至合稱「二分二至」.節氣俗諺「秋分暝日對分」,意味著從秋分起開始晝短夜長。 於 homeruntaiwan.com -

#21.二十四節氣

未來超市不僅是一間有機超市,更是一間「剩食超市」。在優質有機產品的背後,未來超市還具有一項重大的使命,就是「減少台灣產生的剩食」 於 lohas.acsite.org -

#22.[氣象] 先民的智慧結晶-二十四節氣介紹

雨水是正月的中氣,二十四節氣了四季的開與中間共八個以季節名外,其餘十六個中有四個是反映大自然生態現象:驚蟄、清明、小滿、芒種,有十二個是反映氣候 ... 於 twtybbs.com -

#23.讓24節氣融入都會區生活

以台灣而言,冬季氣候變化比較不明顯,二十四節氣所描述寒冷季節及氣候,就不適用於台灣,自秋未「寒露」開始、經霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒 ... 於 storymaps.arcgis.com -

#24.李啟彰/【覺知飲茶】二十四節氣養生篇 - 雲起時

立冬、小雪、大雪、冬至、小寒。 嚴防陰、寒之邪。防治肺系疾病、心系疾病、脾胃疾病。 三、 ... 於 ycsi.com.tw -

#25.二十四節氣-冬

冬天的六個節氣─立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。 ... 二十一世紀的台灣人,重新認識台灣的二十四節氣,是必要的,好幾千年古人智慧的累積,是可以豐富我們生命 ... 於 www.yuhlonggong.com -

#26.【MyBook】台灣好野菜•二十四節氣田邊食(電子書)

並依照二十四節氣,介紹當季的菜藍子,在小馬和妙滿的妙手料理下,台灣野菜與其他節氣食材紛紛撞擊出跳脫窠臼的幸福新滋味。每個節氣皆附有兩道台灣野菜料理及一個手作野菜 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#27.二十四節氣彙整|日期、意義、由來、口訣、諺語|生活智慧王

二十四節氣 是根據國曆(陽曆)制定二十四節氣的,名稱分別是立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、 ... 於 wisdom-life.in -

#28.二十四節氣- 優惠推薦- 2022年12月| 蝦皮購物台灣

買二十四節氣立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價 ... [預購]Nanci 二十四節氣系列囡茜若来rolife 立春清明立夏芒種大暑驚蟄盲盒盒玩公仔. 於 shopee.tw -

#29.二十四節氣- iRead eBooks 華藝電子書-首頁

二十四節氣. 作者: 余耀東 (著); 學科分類: 社會科學類; 書籍分類: 大眾讀物 ; 其他; 出版社: 順達文化事業有限公司; 出版地:台灣; 出版日期:2013 ... 於 www.airitibooks.com -

#30.古人也懂大數據?搞懂這篇,你也是節氣達人(下) - 神農在世

在台灣,相信很多人都有這樣的感受. 「立秋覺得熱,冬至了卻仍不覺得冷」. 這是為什麼呢? 主因是,二十四節氣的形成是二千多年前的黃河流域地區,而台灣位屬亞熱帶, ... 於 shen-nong.com.tw -

#31.二十四節氣在台灣--「大暑」及「大寒」之探討

1. 適用於全台灣地區的節氣-四立、二分、二至、小暑、大暑、小寒、大寒、. Page 5. ☉跨世紀海峽兩岸地理學術研討會. 庚四2-5. 處暑等。雖不能說完全符合台灣的實際天候, ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#32.壯圍鄉農會全球資訊網-知識分享及宣導事項-24節氣

與「大寒」相對,代表天氣漸寒,卻尚未大冷,故稱「小寒」。 據氣象紀錄,小寒絕大多數是一年中最寒冷的時間,當中尤以台灣北部、西部沿海地區更甚。 於 www.naffic.org.tw -

#33.台灣漬二十四節氣的保存食- 人氣推薦- 2022年12月| 露天市集

台灣 漬二十四節氣的保存食網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。台灣漬•二十四節氣的保存食熱銷珍藏版[二手書_良好]6443 TAAZE讀冊生活台灣漬• ... 於 www.ruten.com.tw -

#34.咦~24節氣跟農曆有關係嗎? - 親子生活

冬雪雪冬小大寒 是「立冬」、「小雪」、「大雪」、「冬至」、「小寒」、「大寒」。 最後的一句則是說上半年的節氣約在6日前後,而廿是20的意思,廿一 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#35.樂活在天地節奏中: 過好日的二十四節氣生活美學| 誠品線上

二十四節氣 源自中國古人從天人合一的基礎所觀察到的四時現象,中國一直到漢代才有二十四節氣的觀念,之前歷經過八節的概念,即立春、立夏、立秋、立冬的節分與春分、夏至、 ... 於 www.eslite.com -

#36.二十四節氣 - 石說新語

夏天過後,就到了立秋,暑氣也在處暑這天開始漸漸退去,水氣會凝成露水的白露,即日夜等長的秋分,代表秋天真正開始,寒露、霜降之後,天氣便越來越冷。立冬之後的小雪、 ... 於 shieh911.pixnet.net -

#37.二十四節氣郵票專冊的價格推薦- 2023年1月| 比價比個夠BigGo

「二十四節氣郵票專冊」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 中華郵政民國89年交通部郵政總局台灣郵冊二十四節氣郵票專冊冬24節氣郵票冬季冬天書籍明信片. 於 biggo.com.tw -

#38.二十四節氣-大暑| MYSUNNY 官網-台灣數位生活服務的專家

此時二期水稻開始插秧,田區需水量增加,若雨水不足,易發生乾旱,迫使休耕。然而因颱風季節來臨,大風大雨往往會毀掉農民半年的辛勞所得,【大暑大落大死,無落無死】也 ... 於 www.mysunny2019.com.tw -

#39.二十四節氣- 台灣酷金安圖下載

立春是二十四節氣中的第一個.它的意義是指春天從此開始。 古代立春日有一項饒富意義的民俗活動-打春牛,大約漢朝時代,立春日便有塑立土牛及耕人的禮俗。 於 taiwancool.com.tw -

#40.二十四节气在哪个地方最准?

我们的二十四节气应该在陕西是最准确的,由于二十四节气是当时古人研究出来的,,根据天气的变化从而总结出来的一些的规律,而当时人们就生活在陕西 ... 於 m.news.xixik.com -

#41.24節氣

【110年二十四節氣】. 【春季】. ◎ 立春-國曆:(2月3號). ◎ 雨水-國曆:(2月18日). ◎ 驚蟄-國曆:(3月5日). 點擊放大 · 點擊放大 · 點擊放大. ◎ 春分-國曆:(3月20日). 於 www.drchen.com.tw -

#42.24節氣小寒 - 新唐人亞太電視台

民間有句諺語:「小寒大寒,冷成冰團」。小寒表示寒冷的程度,從字面上理解,大寒冷於小寒,但在氣象記錄中,小寒卻比大寒冷,可以說是全年 二十四節氣 中最冷的節氣,常有「 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#43.2023年二十四節氣時間,2023年24節氣表 - 喜蜜滋算命網

立冬交十月, 小雪地封嚴。 大雪河叉上, 冬至不行船。 小寒近臘月, 大寒整一年。 二十四節氣百子歌. 24節氣 ... 於 www.ximizi.net -

#44.二十四節氣彙整|意義|由來|日期|食物|故事|諺語|口訣 ...

二十四節氣 |意義分類 ... 春分、秋分、夏至、冬至:是從天文角度來劃分的,反映了太陽高度變化的轉捩點。 立春、立夏、立秋、立冬:反映了四季的開始。 白露、寒露 ... 於 silviayellow.pixnet.net -

#45.《24節氣之大雪》國曆十二月七日 - 中時新聞網

【節氣與民俗】:國曆12月7或8日,太陽過黃經255度,因雪到此時轉大故名『大雪』。小雪過後天氣變得更冷,大雪紛飛,此景象以大陸北方可見,在台灣平地是 ... 於 www.chinatimes.com -

#46.台灣漬・24節氣的保存食[三版] - 聚珍臺灣

相關著作:《你好土我好菜:三菜一湯,跟著節氣過日子(書衣海報珍藏版)》《廿四分之一挑食‧節氣食材手札》《米丸子一口食:NO RICE,NO LIFE》《台灣漬•二十四節氣的 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#47.台灣二十四節氣在鄉土教學上的應用

只是,八個卦象. 過於簡略,於是發展出用八卦相疊的方式,建構成六十四個卦象,也就是所謂「伏羲六十四. 卦」。 到底伏羲六十四卦是怎麼組成的呢?《易經.周易序》認為: ... 於 203.71.212.7 -

#48.二十四節氣是地球自轉還是地球公轉造成的? - 新唐人之友

每個節氣的專名,都含有氣候變化、物候特點和農作物生長情況等意義。在「淮南子」這本書裡,詳細的列出二十四節氣的名稱和次序:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分 ... 於 ntdfriends.com.tw -

#49.24節氣「芒種」預告天氣開始炎熱 - 台灣文教週報-

24節氣 「芒種」預告天氣開始炎熱 ... 芒種是指大麥、小麥等有芒作物種子已經成熟,搶收十分急迫。 ... 【記者劉幫寧報導】芒種是一年二十四節氣中的第九個節氣。時間大約是每年 ... 於 www.taiwanartedu.com -

#50.24節氣 - 農田水利署

2016年11月30日,聯合國教科文組織正式通過決議,將中國申報的「24節氣」列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。 於 www.ia.gov.tw -

#51.由二十四節氣看南台灣的氣候變遷__臺灣博碩士論文知識加值系統

詳目顯示 ; 二十四節氣、溫度、雨量、相對溼度、南台灣 · 24 Solar Terms、temperature、rainfall、relative humidity、southern Taiwan · 被引用:6; 點閱:1235; 評分: 下載: ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#52.節氣簡介 - 花蓮區農業改良場

24節氣 是中國人所獨有的曆法,源自觀察「夏至」與「冬至」日的傳統。 ... 有相同的趨勢,只是在台灣變化幅度較小(17∼26℃),黃河及長江流域氣溫變化較大(0. 於 www.hdares.gov.tw -

#53.氣象局修誤差推本土24節氣 - 市立北一女中

他舉例,台灣平地單一節氣的最低氣溫,都在14.4度以上,冬天並不明顯。24節氣中「秋分」之後的「寒露」「霜降」「立冬」「小雪」「大雪」「冬至」「小寒」 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#54.二十四節氣古代農事曆法超科學| 寶島神很大 - LINE TODAY

二十四節氣 又分為12個節氣和12個中氣,他們的命名反映了季節和氣候的變化。如「立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至」這八日是用來區分公轉 ... 於 today.line.me -

#55.24節氣的由來及其意義 - 飛鳥FiFi的筆記本

在「淮南子」這本書裡,詳細的列出二十四節氣的名稱和次序:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、榖雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、 ... 於 lovelifego0221.pixnet.net -

#56.台灣漬•二十四節氣的保存食- TAAZE 讀冊生活

《台灣漬.二十四節氣的保存食》來自「種籽設計節氣飲食開發團隊」,之前他們還有兩本書,分別是《廿四分之一挑食》、《你好土,我好菜. 於 www.taaze.tw -

#57.二十四節氣表、季節廿四節氣

二十四節氣 英語翻譯, 立春是開始之意, 表示萬物開始有生氣, 象徵春天的開始, 春分陽光直射赤道上方, 南北半球受光相等, 因而畫夜平分… 於 www.eion.com.tw -

#58.中國傳統歲時--二十四節氣 - 人間福報

五月立夏和小滿,六月芒種夏至連; 七月大暑和小暑,立秋處暑八月間; 九月白露接秋分,寒露霜降十月全; 立冬小雪十一 ... 於 www.merit-times.com -

#59.24節氣是國曆還是農曆? - 方格子

戰國後期進一步把一年作了八等分,於是有了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至共八個節氣;到秦漢年間,二十四節氣已完全確立。 公元前104年 ... 於 vocus.cc -

#60.二十四節氣 - 臺灣閩南語常用詞辭典

名稱, 讀音, 說明. 立春, li̍p-tshun, 約當國曆二月四日或五日,這一天是春季的開始。 雨水, ú-suí, 約當國曆二月十九或二十日。從這天開始,氣溫開始回暖,空氣中溼度 ... 於 twblg.dict.edu.tw -

#61.台灣漬.二十四節氣的保存食- 種籽設計 - Readmoo

台灣 漬.二十四節氣的保存食》電子書- 節氣飲食研究開發.我們是種籽因為敬畏風土的縱深因為崇尚轉化的智慧種籽設計節氣飲食研究繼在地食材、節氣料理 ... 於 readmoo.com -

#62.[心情塗鴉] 二十四節氣所代表的意思 - 問問蓮蓬頭

十二氣又代表哪十二氣呢? 十二節:立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、 ... 於 junshienwu.pixnet.net -

#63.新年到!24節氣介紹:由來、日期、養生飲食、習俗注意事項

前文提到「榖雨」是回家孝敬母親,而「立夏」就是孝敬父親啦,通常出嫁的女兒會在這個時候帶豬腳麵線回來給娘家;台灣的「小滿」時節可以捕獲黑鯧及飛魚,更多的是在盛季採 ... 於 www.shopback.com.tw -

#64.臺灣24 節氣與氣候--- 1981〜2010 共30 年資料統計 - 中央氣象局

文中依季節將24 節氣分成春天的節氣(立. 春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨) 、夏天. 的節氣(立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大. 暑) 、秋天的節氣(立秋、處暑、白露、秋分 ... 於 photino.cwb.gov.tw -

#65.台灣漬‧二十四節氣的保存食電子書by 種籽設計 - Rakuten Kobo

節氣飲食研究開發‧我們是種籽因為敬畏風土的縱深因為崇尚轉化的智慧種籽設計節氣飲食研究繼在地食材、節氣料理之後在立春時候有了這本二十四節氣保存 ... 於 www.kobo.com -

#66.24節氣-大寒

【節氣與民俗】 國曆一月二十或二十一日,太陽過黃經三00度,天氣酷寒,一年中最冷的時日是為『大寒』。 農曆十二月二十四日要大掃除,依習俗這天也是送神的日子,歡送 ... 於 www.24solar.tw -

#67.繽紛生活-二十四節氣詩-春 - 台糖

繽紛生活-二十四節氣詩-春 · 1 立春東風解凍地消皚,天暖蟄蟲始振開;魚陟負冰陽氣至,一元復始立春來。 · 2 雨水孟春鴻雁北歸居,草木萌生獺祭魚;節日如逢連降雨,年成農作 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#68.臺南市東區勝利國民小學- 認識二十四節氣

二十四節氣 名稱:立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。 於 schoolweb.tn.edu.tw -

#69.從古代循環到現代的二十四節氣 - 台灣好農部落格

表示寒來暑往變化:立春、春分;立夏、夏至;立秋、秋分;立冬、冬至 · 反映降水量:雨水、穀雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪 · 象徵氣溫變化:小暑、大暑 ... 於 blog.wonderfulfood.com.tw -

#70.二十四節氣知識彙整|24節氣表|節氣意思|名稱 - 小雨問路

二十四節氣 |依照節氣反映狀況做分類 ; 寒暑變化:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至 ; 氣溫變化:小暑、大暑、處暑、小寒、大寒 ☔ ... 於 rainsru.pixnet.net -

#71.二十四節氣介紹與養生 - 百祐健康雲

「氣候變化」:雨水、榖雨、小暑、大暑、處暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒。 也由於是看黃道(太陽),也就是台灣在使用的國曆,所以其實每年24節氣的時間 ... 於 health.baiyork.com -

#72.霜降沒「霜」 氣象局推台版24節氣! - Tvbs新聞

農夫播種插秧或者冬令進補,即使到現在,很多人都還是依循傳統24節氣來作息,不過您可能不曉得,24節氣是起源於中國大陸的黃河流域,氣象局就表示台灣 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#73.【新農食運動-節氣養生篇】節氣是什麼?節氣的概述 - 無毒農

二十四節氣 的命名反映了季節和氣候的變化。立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至,又稱八位,是區分地球公轉運動對於地球影響的 ... 於 greenbox.tw -

#74.二十四節氣之始:立春 - 民俗亂彈

立春咬春、吃生菜春餅的習俗,很可能就是現在台灣在清明節時吃的潤餅的前身。 立春吃生菜. 曾經隆重到天子要親自參與的立春迎春禮,在帝制結束 ... 於 think.folklore.tw -

#75.二十四節氣與北京城--文化--人民網

比如台灣省宜蘭縣大元山山麓上的香格裡拉休閑農場,十分注重二十四節氣中的驚蟄日、芒種日、白露日和冬至日,將其視為最重要的四個時間轉換節點。 於 culture.people.com.cn -

#76.當代版24節氣更貼近台灣天氣- 生活- 自由時報電子報

氣象局指出,地球氣候有暖化趨勢,廿四節氣中的「立秋」,最高溫可能飆到卅二.四度,秋分後的寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒及大寒等節氣名, ... 於 news.ltn.com.tw -

#77.專家解惑》中國古代農民曆,台灣適用嗎?廿四節氣是否仍有 ...

就細項來看,小雪、大雪等節氣就不適用於台灣,主要因為台灣平地罕有降雪的機會;因為受到太平洋高壓影響,因此台灣最熱的時間點是小暑而非大暑;至於小寒 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#78.24節氣之小雪 - 國立教育廣播電台Channel+

時序到了十一月中旬,進入「時天一積陰,寒未深而雪未大」的「小雪」。 「小雪」約在國曆的11月22日或23日,是冬天的第二個節氣,不過在台灣並不會 ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#79.廿四節氣與台灣農民曆

廿四節氣七言詩. 地球繞著太陽轉,繞完一圈是一年。 一年分成十二月,二十四節緊相連。 按照西曆來推算,每月兩氣不改變。 上半年是六、廿一,下半年逢八、廿三。 於 disaster.tari.gov.tw -

#80.節氣- 維基百科,自由的百科全書

古人將黃道劃分4季,12節,24氣,72候。 · 四季(春、夏、秋、冬) · 十二節氣(立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒) · 十二中氣( ... 於 zh.wikipedia.org -

#81.二十四節氣 農民曆/農曆/黃曆|科技紫微網(手機版)

查農民曆/農曆/黃曆吉日吉時、沖煞方位生肖、宜忌事項、二十四節氣、神佛誕辰、國 ... 節氣習俗. 吃湯圓. 冬至最重要的習俗就是吃湯圓,象徵凡事圓滿。早期台灣社會用 ... 於 ecal.click108.com.tw -

#82.節氣-處暑(國曆8月22或23或24日)

處暑(國曆8 月22 或23 或24 日) 想像一下太陽是在此圓的正中間二十四節氣在地球公轉軌道的位置節氣與農業二期稻作進入孕穗期。此時已非插秧適期,所以說「此暑不可 ... 於 sec235.cyc.edu.tw -

#83.二十四節氣的生活智慧 - 金石堂

與你我緊緊相連的二十四節氣一年有十二月,每月有一節一氣, 春分要豎蛋(立蛋)、芒種有梅雨、寒露喝菊花酒、冬至吃湯圓。 每年到了特定的時節,就會知道該做什麼事, 於 www.kingstone.com.tw -

#84.二十四節氣– 夏至 - 寶茶

今天(6月21日)是二十四節氣中的「夏至」,也是最早被確定的一個節氣,這天太陽到達黃經90度直射北回歸線,北半球因受光最多,是一年當中白晝最長, ... 於 baochatea.com -

#85.什麼是二十四節氣? - 台灣主婦聯盟生活消費合作社

本篇文章與圖片提供/熟年優雅學院 · ○春:立春(春季開始)、雨水(積雪溶化為水)、啟蟄(昆蟲開始爬行)、春分(晝夜幾乎等長)、清明(草木萌芽)、穀雨(春雨降下)。 於 www.hucc-coop.tw -

#86.二十四節氣表 - 民間習俗

次序 季節 節氣 農曆 公曆 1 春季 立春 正月節 2月4/5日 2 春季 雨水 正月中 2月19/20日 3 春季 驚蟄 二月節 3月5/6日 於 www.sim.org.tw -

#87.24節氣篆刻藝術與地方之美-小雪 - PeoPo 公民新聞

小雪,在二十四節氣中表示降雪的起始時間與程度,進入小雪節氣,意味著氣溫持續走低, ... 創作藝術家 青木(黃敏欽)/國立台灣師範大學美術學系博士. 於 www.peopo.org -

#88.筆記本卡達森林序曲手繪圖文二十四節氣24節氣台灣製造 - Pinkoi

歡迎來到卡達森林這裡有風有陽光森林不大路不複雜迷路沒關係想去哪裡都可以終點與起點不同時間同個地點白天與黑夜不同光圈同樣耀眼24個森林節氣24張手繪畫面24句小小短 ... 於 www.pinkoi.com -

#89.24節氣「小雪」都過了對不起,台灣11月還是秋天 - ETtoday

氣象局表示,24節氣是古人以華中、華北寒暑變化訂定,台灣因緯度低且屬副熱帶海島型氣候,氣候特徵不盡相同,加上春、秋兩季不分明,台灣的秋天是9 ... 於 www.ettoday.net -

#90.二十四節氣-- 小雪- 努力小農

此時台灣北部地區二期稻仍然收割當中,南部地區因氣候暖和,一期稻作可進行播種育苗,冬季裏作雜糧作物此時也可栽培,台灣唯有高山地區才有降雪的可能。 此時雖已入冬,有 ... 於 mihumisang.org -

#91.大暑熱到爆!為什麼這個節氣最熱? - PanSci 泛科學

要知道大暑會不會是一年中最熱的一天,得先從24 節氣怎麼劃分的開始談。 ... 在臺灣附近常駐的副熱帶高壓正好就在太平洋上,隨著季節消長(它是影響台灣天氣的其中一個 ... 於 pansci.asia -

#92.氣候狀況大不同二十四節氣的農作物調整- Newsweek - 小世界

近年因為全球暖化的影響,各地氣候也產生變化,台灣的氣候跟過往的氣候有相當程度的差異,農民們只能因應天氣變化來種植當季且能夠符合環境條件的蔬菜,以 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#93.台南庄腳- 二十四節氣的命名,反應了氣候,萬物生長的變化及 ...

二十四節氣 的命名,反應了氣候,萬物生長的變化及民俗。有了各種節氣定律作為依循,各種節令與農事的關係是很密切的。 十二個月的農作物如:正月蔥,二月韭,三月莧, ... 於 www.facebook.com -

#94.二十四節氣介紹 - Cate樂食旅生活

二十四節氣 是指二十四時節和氣候,能反映季節的變化,是中國古代用來指導農業的補充曆法,形成於春秋戰國時期,到秦漢年間完全確立二十四節氣曆法。不過由於二十四節氣 ... 於 mrsbroccoli888.pixnet.net -

#95.台灣漬.二十四節氣的保存食(電子書) - PChome 24h購物

台灣 漬.二十四節氣的保存食(電子書). 節氣飲食研究開發.我們是種籽 因為敬畏風土的縱深 因為崇尚轉化的智慧 種籽設計節氣飲食研究繼在地食材、節氣料理之後 於 24h.pchome.com.tw -

#96.二十四节气(历法中廿四个特定节令) - 百度百科

现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。 [3-4]. 经历史发展, ... 於 baike.baidu.com -

#97.二十四節氣

「二十四節氣」是古人觀察季節、氣候變化的規律性,創造出來的計算時間方式。簡單的來說,就是地球繞太陽公轉軌道上的二十四個點,好比軌道上的里程碑,到了什麼節氣就 ... 於 library.taiwanschoolnet.org