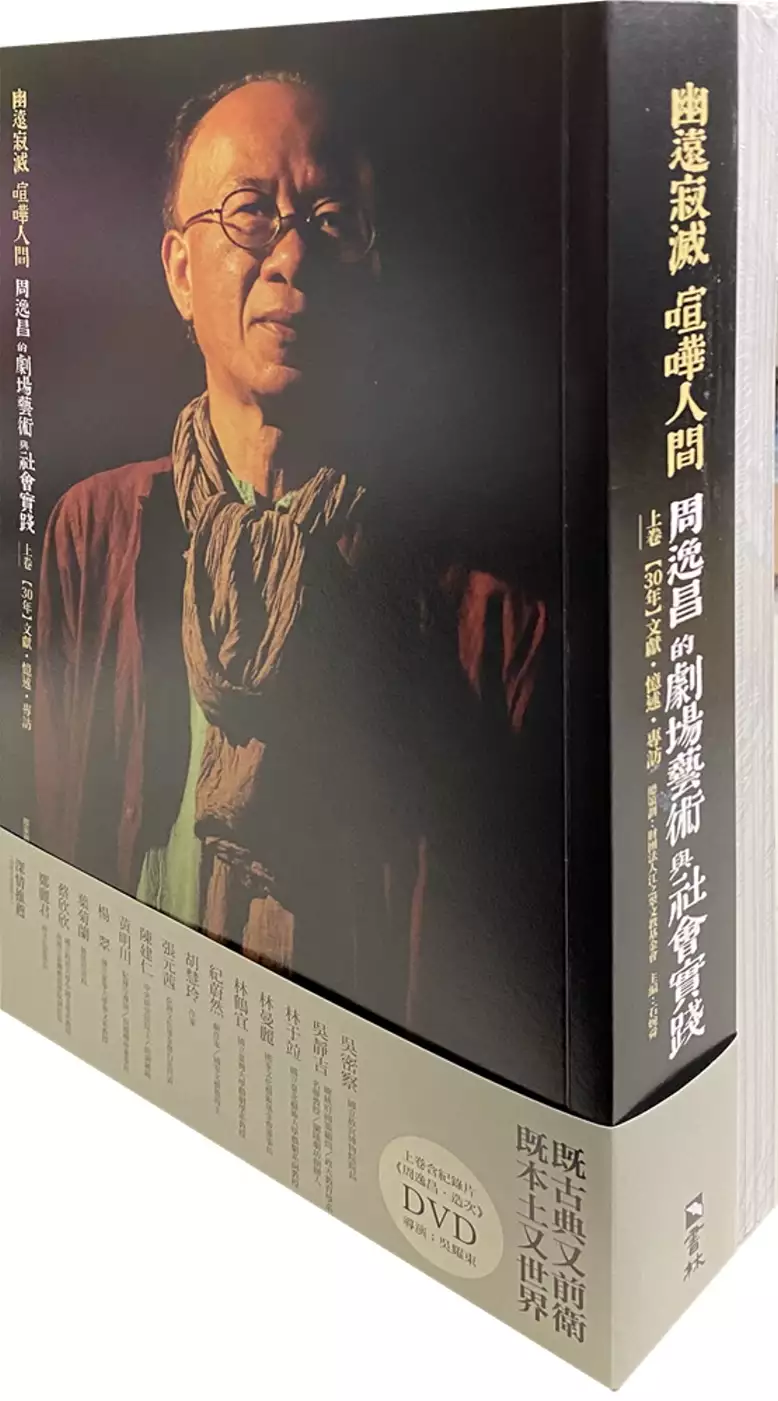

台北藝術節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石婉舜,劉守曜,安原良寫的 幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,套書 (全套兩冊) 和劉守曜,安原良的 幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,下卷 【演員訓練】梨園戲科步‧動中定都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Z°限量 出售σ 全新絕版【 臺北藝術節。 ASSEMBLY為了也說明:全新#現貨#未拆封#普通卡#空卡#臺北藝術節。 ASSEMBLY為了____在一起圖片可能因顯示器不同而有些為色差可接受在下標送小贈品歡迎大量訂購另有優惠下標之前請詳閱賣場 ...

這兩本書分別來自書林出版有限公司 和書林出版有限公司所出版 。

國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 賴瑛瑛、林詠能所指導 郭玟岑的 新冠疫情對民眾參與表演藝術活動之消費決策研究 (2020),提出台北藝術節關鍵因素是什麼,來自於新型冠狀病毒肺炎、消費者行為模式、藝術節慶、表演藝術活動。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 劇場藝術創作研究所 耿一偉所指導 林思辰的 喜劇演員的修養──談《變身怪醫》中傑奇一角的創作過程 (2020),提出因為有 變身怪醫、喜劇、角色分析、角色演繹的重點而找出了 台北藝術節的解答。

最後網站台北藝術節 - 風傳媒則補充:臺北藝術節 《洗頭》 透過手機探索人際交往與親密接觸2021-09-23 18:09:17跨越傳統與現代》來台演出20年心血巨作泰國當代舞蹈大師的隔離14天心得很獨特2020-08-05 ...

幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,套書 (全套兩冊)

為了解決台北藝術節 的問題,作者石婉舜,劉守曜,安原良 這樣論述:

.小劇場與社運結合的先鋒. .當代南管藝術承先啟後者. 解嚴那一年,周逸昌創立「零場實驗劇團」,開啟小劇場與社會運動結合的先聲。而在迎來新時代的同時,成立「江之翠劇場」(1993年),不斷從本土表演藝術的土壤,實踐一條嶄新的解殖路線,嘗試建立台灣當代的劇場美學,擺脫橫向移植的主流西方劇場美學脈絡。 上卷 【30年】文獻.憶述.專訪 石婉舜主編並撰寫專文〈關於周逸昌〉。全卷編纂包含首次公開的文獻,並訪談與周氏生前往來密切的學者、團員、以及合作過的海內外劇場藝術家包括友惠靜嶺(日本)、Eugenio Barba(丹麥)、Mugiyono Kasido(印尼)等人,藉以記

錄保存周氏的劇場軌跡及被他打開的諸多可能,為日後進一步的研究與推廣奠基。隨書另附《周逸昌.造次》紀錄片,結合珍貴歷史影像與訪談,呈現周逸昌三十載的藝術略歷。 下卷 【演員訓練】梨園戲科步.動中定 劉守曜、安原良主編,專文〈總說:掌握梨園戲科步的身體運作核心〉,動作由魏美慧、鄭尹真示範及解說,呈現周氏演員訓練方法「梨園戲科步訓練」與「動中定演員訓練法」的重建成果,附QR Code連結的紀錄影片,另收錄三位傑出江之翠團員的習藝回顧專文。卷末附錄〈周逸昌演員訓練項目暨師資繫年〉,可總覽周氏歷年為團員安排的各類學習課程項目。 深情推薦(按姓氏筆劃排序) 吳密察 國立故宮博物

院院長 吳靜吉 總統府國策顧問/政大教育學系名譽教授/蘭陵劇坊創辦人 林曼麗 國家文化藝術基金會董事長 林鶴宜 國立臺灣大學戲劇學系教授 紀蔚然 劇作家/國家文藝獎得主 胡慧玲 作家 張元茜 亞洲文化基金會台北代表 陳建仁 中央研究院院士/前副總統 黃明川 紀錄片導演/前國藝會董事長 楊 翠 國立東華大學華文系教授 葉菊蘭 總統府資政 蔡欣欣 國立政治大學中國文學系教授/前國立臺灣戲曲學院副校長 鄭麗君 前文化部部長 「周逸昌先生『搬演台灣傳統藝術、轉化劇場生命』的故事,包容了多元探索心智、在地實驗、國際跨域行動,指引了台灣未來表演

藝術發展,值得期待的一條創新路。」——吳靜吉(總統府國策顧問、蘭陵劇坊創辦人) 「從西方現代劇場的前衛風潮回溯到台灣戲曲的古典美學身世,這不只是時代創造了周逸昌,而是周逸昌內在裡的某種狂熱,幫助台灣以另類的方式來照見了最美好的自己。」——鍾明德(國立臺北藝術大學戲劇學系教授兼戲劇學院院長) 「從身體到思想,從藝術到社會,周逸昌先生以三十年的劇場實踐,映現了追求自由的時代精神,豐富了台灣文化的當代面貌。這部紀念套書的出版,無疑是重建臺灣表演藝術史重要的一步。」——鄭麗君(前文化部部長)

台北藝術節進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

新冠疫情對民眾參與表演藝術活動之消費決策研究

為了解決台北藝術節 的問題,作者郭玟岑 這樣論述:

新型冠狀病毒肺炎,於2019年12月爆發迄今,迅速擴散全世界。此波疫情讓全世界的經濟受到極大衝擊,藝文產業幾乎全面停擺已逾一年餘,現場演出受限,各類演出改以線上的方式呈現。表演藝術與藝術節慶中,演出的現場氛圍是無法被取代的特殊體驗,在疫情時代如何留住觀眾及滿足觀眾的體驗成為挑戰。同時,後疫情時代,觀眾是否因疫情影響改變表演藝術與藝術節慶活動的參與模式,不再回到實體的場域觀賞演出,或是因為數位科技的進化與升級,進而改變了藝術節慶的觀眾行為決策模式的改變。本研究採取Engel、Kollat與Blackwell三位學者提出的EKB理論模式,從消費者行為模式及消費決策切入,探究在新冠肺炎疫情與科技的

雙重影響下,是否將改變觀眾的行為決策模式。為了解新冠肺炎疫情對於民眾參與表演藝術活動的影響,採取混合式研究方法,以量化研究策略結合質性訪談,以深入探究全世界面臨重大疫情危機系的表演藝術活動觀眾的決策行為;同時採取量化的問卷調查以及大數據趨勢分析,了解疫情對於民眾決策的影響程度,並針對量化研究的分析結果,進一步以質性的訪談,剖析消費決策改變的原因已經對未來長期的影響。本研究期間恰逢人類數千年來從所未有的疫情衝擊與挑戰,藉由理論的爬梳、實際的觀察以及量化以及質性研究的探究,能夠了解新冠疫情期間,表演藝術活動民眾使用數位資源使用之傾向、民眾參與活動之行為程度並進一步探討與開發未來表演藝術活動的開發方

向與因應對策。本論文研究發現,疫情期間民眾對於現場參與藝術節慶以及表演藝術活動確實仍有安全的疑慮,目前所使用的線上資源,多為以免費資源為主。民眾對於現場參與藝術節慶或是表演藝術活動的需求並不會被觀賞線上資源所取代,而疫情期間的種種限制卻同時促使表藝術產業數位化的推進。亦期許透過本論文研究發現,能夠對於後疫情時代以及疫情過後藝術節慶的經營方向以及營運策略,提供學術的見解與支持。

幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,下卷 【演員訓練】梨園戲科步‧動中定

為了解決台北藝術節 的問題,作者劉守曜,安原良 這樣論述:

下卷 【演員訓練】梨園戲科步.動中定 .梨園科步的身體運作核心. .循序漸進的表演者基本功. 周逸昌將三十年心血投注於淬鍊理想的表演語彙與美感形式,不僅為從頭苦練梨園戲的團員們提出輔助的練習項目,有效掌握科步動作的身體運作核心,也致力於整合身心鍛鍊與開發的各家學習途徑,為表演者提供循序漸進操練的基本功,命名為「動中定演員訓練法」。 下卷由劉守曜、安原良主編及撰寫〈總說〉,並由魏美慧、鄭尹真示範及解說,呈現周氏演員訓練方法「梨園戲科步訓練」與「動中定演員訓練法」的重建成果,附QR Code連結的紀錄影片,另收錄三位傑出江之翠團員的習藝回顧專文。卷末附錄〈周逸昌演員訓練項目

暨師資繫年〉,可總覽周氏歷年為團員安排的各類學習課程項目。 本書特色 1.小劇場開拓者周逸昌紀念專書,集三十年戲劇生涯大成。 2.上卷收錄各領域評論與演講內容等,以及近三百張珍貴圖片,呈現周逸昌表演歷程與立論。 3.下卷詳述周逸昌自創的表演體系,以及詳細步驟教學與練習,附有影片連結QRcode。 深情推薦 吳密察 國立故宮博物院院長 吳靜吉 總統府國策顧問/政大教育學系名譽教授/蘭陵劇坊創辦人 林于竝 國立臺北藝術大學戲劇系副教授 林曼麗 國家文化藝術基金會董事長 林鶴宜 國立臺灣大學戲劇學系教授 紀蔚然 劇作家/國家文藝獎得主 胡慧玲 作家

張元茜 亞洲文化基金會台北代表 陳建仁 中央研究院院士/前副總統 黃明川 紀錄片導演/前國藝會董事長 楊 翠 國立東華大學華文系教授 葉菊蘭 總統府資政 蔡欣欣 國立政治大學中國文學系教授/前國立臺灣戲曲學院副校長 鄭麗君 前文化部部長 (按姓氏筆劃排序) 「從西方現代劇場的前衛風潮回溯到台灣戲曲的古典美學身世,這不只是時代創造了周逸昌,而是周逸昌內在裡的某種狂熱,幫助台灣以另類的方式來照見了最美好的自己。」——鍾明德(國立臺北藝術大學戲劇學系教授兼戲劇學院院長) 「積極守護傳統與本土藝術,親身參與宗教儀典與田野踏查,帶領承傳本土藝陣與南管古樂古戲

,揭示『文化溯源/省思』的重要性。致敬與緬懷!灑脫不羈,快意任俠的逸昌兄!」——蔡欣欣(國立政治大學中國文學系教授、前國立臺灣戲曲學院副校長)

喜劇演員的修養──談《變身怪醫》中傑奇一角的創作過程

為了解決台北藝術節 的問題,作者林思辰 這樣論述:

本創作報告記錄2021年3月,於國立臺北藝術大學姚一葦劇場演出的畢業製作《變身怪醫》中傑奇博士的角色創作過程。《變身怪醫》(Jekyll & Hyde & So on)為日本劇作家三谷幸喜 (Koki Mitani)的作品,此製作也是臺灣首次取得版權的演出。本文從個人過去所學的喜劇經驗出發,第二章則是解釋了我們為什麼選擇製作《變身怪醫》,第三章則是記錄了我的角色創作過程,第四章談論演出的回饋,而最後一個章節則是我個人對於喜劇表演還有戲劇表演的見解。

想知道台北藝術節更多一定要看下面主題

台北藝術節的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣藝術大學「大臺北藝術節」開幕:真實世界與生活在他方

2020大臺北藝術節於今(30)日在國立臺灣藝術大學進行開幕儀式。大臺北藝術節包含「當代藝術雙年展」以及「大觀國際表演藝術節」兩項重頭戲。 於 artouch.com -

#2.【活動訊息】2021平鎮藝術季潮流演唱會、藝遊探險好好玩

秋冬來臨,天氣逐漸轉涼。這樣的季節最應該強筋健骨、增強體魄,... ... 老家在台東的鍾芳雄,在家鄉學得上海生煎包的手藝,到台北士林闖... ... 27日下午「 ... 於 tyenews.com -

#3.Z°限量 出售σ 全新絕版【 臺北藝術節。 ASSEMBLY為了

全新#現貨#未拆封#普通卡#空卡#臺北藝術節。 ASSEMBLY為了____在一起圖片可能因顯示器不同而有些為色差可接受在下標送小贈品歡迎大量訂購另有優惠下標之前請詳閱賣場 ... 於 shopee.tw -

#4.台北藝術節 - 風傳媒

臺北藝術節 《洗頭》 透過手機探索人際交往與親密接觸2021-09-23 18:09:17跨越傳統與現代》來台演出20年心血巨作泰國當代舞蹈大師的隔離14天心得很獨特2020-08-05 ... 於 www.storm.mg -

#5.2021臺北藝術節《洗頭》 - OPENTIX兩廳院文化生活

時間:2021/09/18-2021/09/26,地點:線上觀賞,主辦單位:臺北表演藝術中心,所有售票節目皆為線上演出,於Google Meet平台觀看,為協助設定觀看權限,故購票即同意售票系統 ... 於 www.opentix.life -

#6.2010台北藝術節 - 知音音樂教室

台北藝術節 ,台灣國際藝術節,亞太傳統藝術節是台灣最大的國際型藝術盛會,每年都有非常多頂尖藝術團對來台灣演出。 這次的台北藝術節有兩項值得注意 ... 於 zmusic.tw -

#7.一場獨一無二參與演出!台北藝術節好評活動再登場《島嶼酒吧 ...

一杯調酒、一場獨一無二參與演出!台北藝術節好評活動再登場《島嶼酒吧》限時開張 · 以一杯酒相遇,以一份「地瓜」情相聚 · 公開徵選而來的素人表演者,挖掘看見臺灣的不同 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#8.2019台北藝術節:鹽

活動名稱, 2019台北藝術節:鹽(2019臺北藝術節) ... 主辦︰臺北市政府; 承辦︰臺北市政府文化局; 承辦︰臺北表演藝術中心; 承辦︰財團法人臺北市 ... 於 event.moc.gov.tw -

#9.2021大臺北藝術節盛大登場以自我感知思索日常再創新

由國立臺灣藝術大學舉辦,邁向第六屆的「大臺北藝術節」,於110年10月25日下午在臺藝表演廳舉行盛大開幕儀式。總策展(劃)人陳志誠校長偕同蔡志孟副 ... 於 www.chinatimes.com -

#10.台北藝術節、藝穗節首創策展人 - 竹圍工作室

台灣美術界、電影界各項會展,擁有規畫節目內容的策展人已是傳統,表演藝術界卻遲遲缺少策展人。擁有12年歷史的台北藝術節及邁入第4年的台北藝穗節, ... 於 bambooculture.com -

#11.2021大臺北藝術節帶您一同構築神話嘉年華 - i-media 愛傳媒

今年大臺北藝術節別具「神話色彩」,由校長陳志誠博士掌舵策劃旗下的「大觀國際表演藝術節」和「大臺北當代藝術雙年展」。在時疫下的臺藝大仍希望透過現場 ... 於 www.i-media.tw -

#12.台北插畫藝術節Taipei Illustration Fair – 每年固定台北舉辦,以 ...

台北 插畫藝術節Taipei Illustration Fair ... 2021 TIF 徵件藝術家061 SEAN藝術設計聯合工作室—『醉後世界』SEAN Art Design Joint Studio-“The World After Drunk”. 於 tif.freedom-men.com -

#13.台北表演藝術中心獲外媒注意預計今年6月完工明年正式開幕

台北 兒童藝術節今年以「藝起同行」為題,創造兒童的藝術夏天及美感教育,於7月3日至8月8日間,前進台北市十二行政區,服務民眾,落實文化平權及藝術扎根。 於 www.taiwannews.com.tw -

#14.專訪臺北藝術節藝術總監--耿一偉:透過喜劇,開發不同類型的 ...

就我的經驗,藝術總監最重要的特質是:想像力和冒險,如果身兼行政事務的話,執行面的種種環節可能會扼殺他的想像力。臺北藝術節從二○○九年起,由台北市文化基金會 ... 於 news.pchome.com.tw -

#15.2021 關渡藝術節Kuandu Arts Festival

關渡藝術節自1993年創辦以來邁入第二十八年,今年的關渡藝術節延續二十八年來一貫的傳統──創見、創新、創造力,持續探索與挑戰藝術之路的真理。 於 kdaf.tnua.edu.tw -

#16.2020大台北藝術節10/30正式開幕 - 蕃新聞

2020年大台北藝術節將於10月30日正式開幕,國立台灣藝術大學6日舉行揭幕儀式記者會,將由校長陳志誠博士掌舵,策劃國際性「當代藝術雙年展」,以及 ... 於 n.yam.com -

#17.台北藝術節7月登場用創作反思人類欲望

△2020台北藝術節7月底登場2020台北藝術節策展人鄧富權(左起)、台北市文化基金會副執行長楊淑鈴、台北市政府文化局副局長陳譽馨、台北表演藝術中心 ... 於 www.setn.com -

#18.台北藝術節

台北藝術節. 2020-08-05. 王墨林. 其他 比自然更自然的盆景美學《日月潭是一個水泥盒》. 污水處理工廠的人造腸道已無生氣,盆景本體需要的樹液若也無法流動,失去這樣 ... 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#19.大臺北當代藝術雙年展 - 维基百科

大臺北當代藝術雙年展(Greater Taipei Biennial of Contemporary Arts)為國立臺灣藝術 ... 大臺北藝術節在奇數年時,則主要舉辦國際性大型「大觀國際表演藝術節」(Da ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.台北藝術節 - 阿摩線上測驗

搜尋:台北藝術節 · 102年台灣藝術大學進修部上榜心得241 by Su Yu Lien · 甘比亞動畫藝術直觀非洲文化50 by 阿E · 北藝工程延宕柯P:明年沒蓋好一個個掐死17 by it's me · 龍應 ... 於 yamol.tw -

#21.2021桃園鐵玫瑰藝術節壓軸文學大戲《女誡蓮扇白鸚鵡》11/19

(桃園新聞)【記者郭嘉/桃園報導】2021桃園鐵玫瑰藝術節於10月開跑以來,推出數檔多元形式演出於桃園展演中心、中壢中正公園、龍潭市場等城市空間接力 ... 於 life.tw -

#22.大台北藝術節登場雙年展跨領域辯證真實世界 - 經濟日報

2020大台北藝術節今天在台藝大開幕,將展出「當代藝術雙年展」及「大觀國際表演藝術節」,有傳統信仰文化與天文圖像,串連校... 於 money.udn.com -

#23.2012 台北藝術節,一場夏日的大Party

作為一座城市的藝術節,第14 屆台北藝術節以12 個節目展現台北的城市特色,台北是座夜市城市,是個混雜空間,像個大熔爐般有著來自世界各地的文化, ... 於 www.mottimes.com -

#24.2021高雄國際貨櫃藝術節,銘傳建築高輔辰同學榮獲第三名!

台北 校區/臺北市中山北路五段250 號電話/02-2882-4564 桃園校區/桃園市龜山區大同里德明路5 號電話/ 03-350-7001. 基河校區/臺北市基河路130 號3 樓電話/02-2882-4564 ... 於 web.arch.mcu.edu.tw -

#25.臺北藝術節系列整合行銷傳播之研究__臺灣博碩士論文知識加值 ...

臺北市積極舉辦許多藝術節慶,惟早期採投標且各自行事,對於節慶品牌及文化含量都無法長遠規劃。2008 年臺北市首次以臺北市文化基金會將臺北藝術節、臺北藝穗節等中 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#26.臺北數位藝術節

臺北 數位藝術節2021, Taiepi Digital Art Festival 2021, 無邊庇護所. 於 festival.dac.taipei -

#27.台北藝術節展現跨界風 - 人間福報

台北市一年一度的表演藝術盛會「台北藝術節」,將於下月三十日盛大登場,十檔國內外大型表演、四檔亞洲小劇場前衛創作、十六場藝術講座及工作坊,將呈現前衛與東方跨界 ... 於 www.merit-times.com -

#28.臺藝大大臺北藝術節簡介

18 九月 臺藝大大臺北藝術節簡介 ... 「去相合」的展出作品包含影像裝置、錄像、雕塑、攝影與繪畫等多元媒材,將呈現作品與觀眾的對話,讓作品之間互相照映產生張力,因此 ... 於 president.ntua.edu.tw -

#29.2021桃園鐵玫瑰藝術節壓軸文學大戲《女誡蓮扇白鸚鵡》11/19

(桃園新聞)【記者郭嘉/桃園報導】2021桃園鐵玫瑰藝術節於10月開跑以來,推出數檔多元形式演出於桃園展演中心、中壢中正公園、龍潭市場等城市空間接力 ... 於 www.watchmedia01.com -

#30.2015台北藝術節穿梭夏日劇場遇見11種生命課題– MeetTaiwan

2015台北藝術節,以「人的存在狀態」為策展方向,探討人類追尋生存意義的各種面向與狀態,邀請國內外優秀劇場創作者,透過戲劇、舞蹈、音樂等各類表現 ... 於 www.meettaiwan.com -

#31.台北藝術節將開跑!藝術總監耿一偉解析潮流趨勢 - Tatler Asia

第19屆台北藝術節即將於8月7日開跑,別於城市舞台、水源劇場、中山堂、大安森林公園露天音樂台等地輪番上演。擔任台北藝術節藝術總監長達六年的耿一偉與 ... 於 www.tatlerasia.com -

#32.Bravo Only! 許台北一個理想藝術節 - 台灣光華雜誌

這是台北邁向文化新都的一塊試金石。圖為義大利導演羅密歐•卡士鐵路奇今年在台北藝術節演出的《嘿,女生!》。 新思維,新潮流. 由藝文界人士組成、長期研究表演生態的「 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#33.2021壯圍沙丘地景藝術節登場!6組現地創作藝術品 - 微笑台灣

「2021壯圍沙丘地景藝術節」從11月19日展出至2022年2月28日,邀請宜蘭傑出藝術家與團隊,以「沙丘藝域」為主題進行現地創作,藉此發掘在地特色。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#34.2021第二十三屆臺北藝術節

臺北藝術節 是臺北市政府自1998年起推行的重要文化政策,鼓勵年輕人創作,提供優秀藝術人才發揮創意,並整合相關藝文資源,展現藝術跨界合作豐富多元的重要平台。 於 www.travel.taipei -

#35.2019臺北藝術節我們認同藝術I (do not) Belong To You - 欣傳媒

臺北藝術節 今年邁入第21屆,由國際策展人鄧富權策展,以「I (do not) ... 2019臺北藝術節邀請來自印尼、菲律賓、韓國、日本、澳洲、新加坡、法國、 ... 於 www.xinmedia.com -

#36.從神話領略藝術大台北藝術節10月底登場- 新聞- Rti 中央廣播電臺

由國立台灣藝術大學策劃的「2021大台北藝術節」將在10月29日展開,今年活動別具神話色彩,校長陳志誠表示,在「大觀國際表演藝術節」部分, ... 於 www.rti.org.tw -

#37.台北藝術節觀眾上台共演"家庭浪漫" - 華視新聞網

2019台北藝術節場,其中一齣戲《家庭浪漫》,特別邀請劇場導演姐弟洪千涵、洪唯堯攜手創作,作品從其原生家庭出發,最特別的是,會邀請觀眾上台一起 ... 於 news.cts.com.tw -

#38.臺北藝術節Taipei Arts Festival-主題節目-

台北藝術節 · 最新消息 · 藝庶報 · 購票資訊 · 行事曆 · 訂閱電子報. T 02-2599-7973. F 02-2599-7982. [email protected]. 於 www.taipeifestival.org.tw -

#39.臺北藝術節、臺北藝穗節] 志工服務總體說明

辦公室地址:台北市大同區延平北路四段200 號‧ 臺北試演場. 2021 臺北藝術三節. [臺北兒童藝術節、臺北藝術節、臺北藝穗節]. 志工服務總體說明. 於 osa.nccu.edu.tw -

#40.台北藝術節的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「台北藝術節」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... Z°限量♤出售σ 全新絕版【 臺北藝術節ASSEMBLY為了__ __在一起】 普通卡臺北 ... 於 biggo.com.tw -

#41.疫情讓劇場更有價值!2020 臺北藝術節6/19 中午全面啟售

在許多藝術節都因為疫情而被迫取消的此刻,臺北藝術節很幸運地能夠繼續舉辦。第22屆臺北藝術節將於7月31日至9月13日展開。策展人鄧富權以「Super@#$%? 於 www.upmedia.mg -

#42.大觀國際表演藝術節—巴別塔

語言只是一種工具,通過它我們的意願和思想就得到交流,他是我們靈魂的解釋者——蒙田2021大觀國際表演藝術節以《巴別塔》為題,藉其語言及溝通的意象,輔以多元並存的 ... 於 www.daguanfestival.org -

#43.盧卡斯‧漢柏也參展! 大觀國際表演藝術節《巴別塔》X 大臺北 ...

臺藝大精心策劃《2021大臺北藝術節》將於10月29日正式展開。今年大臺北藝術節別具神話色彩,由校長陳志誠博士掌舵策劃旗下的「大觀國際表演藝術 ... 於 artemperor.tw -

#44.2011 第十三屆臺北藝術節 - 情‧藝‧色

展覽活動簡介:. 「臺北藝術節」是臺北市政府自1999年起推行的重要文化政策,近年由臺北市政府文化局及台北市文化基金會共同承辦,是鼓勵年輕人創作,提供 ... 於 daphnesexshop.pixnet.net -

#45.【好康】第十屆台北藝術節 藝遊未盡(2008.8.7-9.14)

今年台北藝術節堂堂邁入第十屆,八月七日開始一連九場不同風格、主題、國家的戲劇表演,輪番上演,從舞台劇、音樂劇到芭蕾舞劇,戲劇、舞蹈、展覽, ... 於 wind989.pixnet.net -

#46.台北藝術推廣協會 - 1111人力銀行

主動出擊帶領藝術團隊參予各地藝術節及國際重要藝術交易會,在國際舞台上呈現更多元豐富的台灣表演藝術優秀成果。 展開全文. 公司位置. 台北市大安區仁愛路四段 ... 於 www.1111.com.tw -

#47.花蓮縣全球資訊服務網- 公告園地- 新聞稿

2021花蓮城市空間藝術節-溫花蓮四大場域今起同步開「問」 ... 機工募集回收鏡子的《鏡岕》;還有《大道流動問答》,是由台北劇場實驗室、大人問到底 ... 於 www.hl.gov.tw -

#48.東北角- 2021壯圍沙丘地景藝術節#優惠活動開跑♀️♂️

#2021壯圍沙丘地景藝術節作品,從即日起展至111年2月28日! ... 「2021ITF台北國際旅展」盛大開展囉快點到東北角的展攤拍照扭蛋拿好禮 於 tw.discount.wave-base.com -

#49.第19屆台北藝術節台北核心、國際共製 - Tvbs新聞

2017台北藝術節進入第19年,經過多年努力,台北的城市藝術文化在亞洲佔有重要地位,在性格上更勝過砸大錢的香港藝術節,不但打開台灣知名度,很多國際 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#50.夢幻天空藝術+187面建物彩繪!2021高雄苓雅國際街頭 ... - MSN

新頭殼newtalk 高雄苓雅老舊社區大變身,「2021高雄苓雅國際街頭藝術節」將於明(20)日下午2點登場。現場除了有超夢幻天空藝術裝置、夜光壁畫與市集 ... 於 www.msn.com -

#51.2021繽紛耶誕玩台北推限量好康「熊讚腰包」夯爆 - 鏡週刊

一年一度的「2021繽紛耶誕玩台北」即將登場,結合台北市15大百貨體系及朝陽、華陰、後站、東區、天母5大商圈的合作店家推出集章及消費優惠活動, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#52.精彩藝術改變生活!2016第18屆臺北藝術節5/31啟售 - 美麗佳人

1 · 被表演藝術迷視為年度盛事的「台北藝術節」, · 藝術總監耿一偉表示:「臺北藝術節身為一個平台,希望表演團隊經由這個平台,能有更好的發展,在這一年的相聚中,有著更 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#53.文青戲迷看過來!台北藝術節玩樂指南,介紹、購票、節目報你知

浩浩蕩蕩的2018台北藝術節終於在父親節展開啦,各種舞蹈、戲劇、音樂等藝術作品等,即將在這段期間內大放異彩,精采程度絕對讓你值回票價,是各位文青戲迷不能錯過的一 ... 於 www.shopback.com.tw -

#54.耿一偉-語言說不清就用藝術發聲 - 臺北文創2021天空創意節

耿一偉,台灣劇場和策展界無人不識的名字,2017年剛剛卸下台北藝術節藝術總監一職,當時,耿一偉自嘲是「從主持店面的夥計,搖身變成沿街叫賣的藝術 ... 於 www.tnhf.com.tw -

#55.微解封後演出活動增必應年底前活動滿檔- 新聞- MoneyDJ理財網

... 自10月起,各項業務全面啟動,包括參與執行策劃「2021秋天藝術節-兩廳院 ... 之年」台北小巨蛋演出,以及多場正在籌備規劃、尚未公告的大型演出。 於 www.moneydj.com -

#56.2020臺北藝術節疫情中展現劇場重要價值

2020臺北藝術節誠摯邀請市民朋友們重回台北各活動及演出場所,不僅給予 ... 第廿二屆臺北藝術節將於七月卅一日至九月十三日展開,國際策展人鄧富權 ... 於 par.npac-ntch.org -

#57.2020 第二十二屆臺北藝術節- 藝術節展演節目

今天:2021-11-15. 16:00:05. 藝術節展演節目. 攏是為著‧ 陳武康 ... 共想吧《圖書室錄音》 · 中文 ENG | TOP | 電腦. 財團法人台北市文化基金會臺北表演藝術中心版權所有. 於 61.64.60.109 -

#58.大臺北當代藝術雙年展Greater Taipei Biennial of ...

大臺北當代藝術雙年展及雙年展系列為「大臺北藝術節」中之視覺藝術展演。「大臺北藝術節」由國立臺灣藝術大學發起,於偶數年舉辦國際大型視覺藝術展演「大臺北當代藝術 ... 於 www.gtbca.com -

#59.FACEBOOK - 臺北藝穗節

2021 臺北藝穗節【展演及活動取消公告】. 因應新冠肺炎疫情,配合防疫政策及相關措施,今年度臺北藝穗節展演及相關活動全數取消辦理。造成不便,敬請見諒。 閱讀更多. 於 www.fringefestival.taipei -

#60.2021台灣國際藝術節(TIFA) :: 2021全台活動資訊網

兩廳院是臺灣最成熟的國際級藝術中心,也是亞洲具指標性的當代劇場,無論當代或傳統、原生或外來,都在兩廳院的舞臺上共生,且深受臺灣觀眾青睞。這片土地 . 於 activity.iwiki.tw -

#61.WOW世界女性藝術節萬芳出席暖心對談 - 民視新聞

高雄衛武營,舉辦「WOW高雄2021世界女性藝術節」,舉辦一連串的藝術活動和性別議題,來探討女性平權,而其中一場講座活動,特別邀請出道30年的歌手 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#62.臺北兒童藝術節Taipei Children's Arts Festival

每年七月到八月初舉辦的臺北兒童藝術節,以「最具想像力」(Imagination only)為原則,每年並規劃主題,持續引進形式多元、手法創新的國際兒童演出,並搭配親民票價、 ... 於 www.tcaf.taipei -

#63.結合綠園道啟用!高雄苓雅國際街頭藝術節11/20熱鬧登場

高雄苓雅國際街頭藝術節已邁入第6年,本週六(11/20)將在苓雅區衛武迷迷村舉辦「2021高雄苓雅國際街頭藝術節」成果展,彩繪展區新增「綠園道」正是 ... 於 news.housefun.com.tw -

#64.台北藝術節7月登場用創作反思人類欲望

(中央社記者趙靜瑜台北18日電)第22屆台北藝術節以「Super@#$%?」為策展主題,將於7月31日展開,透過藝術創作思考疫情前後,人類追求Super的意義和 ... 於 newtalk.tw -

#65.而是氛圍」專訪台北藝術節總監耿一偉 What the City Need Is ...

我們真的缺藝術活動嗎?「我們缺的不是藝術活動,而是氛圍」專訪台北藝術節總監耿一偉┃ What the City Need Is the Festival or Vibe Made by it? 於 theartpressasia.com -

#66.2021大臺北藝術節帶您一同構築神話嘉年華

今年大臺北藝術節別具「神話色彩」,由校長陳志誠博士掌舵策劃旗下的「大觀國際表演藝術節」和「大臺北當代藝術雙年展」。在時疫下的臺藝大仍希望透過現場展演,傳遞藝術的 ... 於 www.musico.com.tw -

#67.2021大臺北藝術節10/25 臺藝表演廳開幕 - Yahoo奇摩新聞

圖說:大臺北藝術節於10月初舉行記者會。(國立臺灣藝術大學提供) 【愛傳媒國立臺灣藝術大學實習記者蔡尚儒‧蕭芷綺報導】國立臺灣藝術大學精心 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#68.回應疫情2020臺北藝術節探索劇場創作新思維喚醒藝術能量

策展人鄧富權表示,今年對臺北藝術節來說是重整、冒險的一年,受疫情影響,劇場進入非常時期,大家進不了劇場,全球各地大量線上直播,現場表演的價值正被 ... 於 newsmedia.today -

#69.2021大臺北藝術節帶您一同構築神話嘉年華 - 新浪新聞

2021大臺北藝術節記者會合影。左起為羅景中館長、蔡明吟主任秘書、陳志誠校長、蔡志孟副校長、藍羚涵主任、蔡佾玲組長。△總策展(劃)人陳... 於 news.sina.com.tw -

#70.「2021台北藝術節、台北兒童藝術節」延後售票!同時辦線上 ...

「2021台北藝術節」預計在7/30-9/12舉行,「2021台北兒童藝術節」為7/3-8/8舉行,而原先預計近期開始售票,如今因應6月8日前防疫升級為二級,甚至不排除 ... 於 www.ettoday.net -

#71.2021臺北藝術節8月23日正式啟售

邁入第23屆的臺北藝術節,配合防疫政策及措施,迎來首次的全線上演出,活動於9月18日展開,由14位藝術家及國內團隊,帶來10檔節目共計24場演出,內容涵蓋行為藝術、 ... 於 www.taipeifestival.org -

#72.2021臺北藝術三節志工,招募中

【臺北表演藝術中心-臺北藝術三節志工招募】. 一年一度的臺北藝術三節-臺北兒童藝術節、臺北藝術節、臺北藝穗節又將隨著夏日展開,想感受滿滿的藝術氣息嗎? 於 sao.cufa.edu.tw -

#73.2013臺北藝術節:: 痞客邦::

May 28 2014 09:16 1. 置頂 2014第十六屆臺北藝術節5.27 (Tue) 全面啟售 · Mar 11 2014 15:13 1. 橫掃紐約、維也納到愛丁堡的人權戰馬William Kentridge. 於 bravotaf.pixnet.net -

#74.臺北藝術節Taipei Arts Festival - Home | Facebook

另一種觀看世界的方式,臺北藝術節,是你觀看世界表演藝術的櫥窗。 大同區延平北路四段200號, Taipei, Taiwan 10372. 於 www.facebook.com -

#75.大台北藝術節克服疫情廣邀大師作品共築藝術巴別塔

記者吳柏軒/台北報導〕台灣藝術大學今年舉辦第六屆大台北藝術節暨大台北當代藝術雙年展,受疫情影響,國際藝術家來台不易,但仍齊聚大師作品, ... 於 ent.ltn.com.tw -

#76.臺北藝術節Taipei Arts Festival

「臺北藝術節」是臺北市政府自1998年起推行的重要文化政策,近年由臺北市政府文化局及台北市文化基金會共同承辦,是鼓勵年輕人創作,提供優秀藝術人才發揮創意, ... 於 www.artsfestival.taipei -

#77.2021大臺北藝術節10/25 臺藝表演廳開幕| i-Media愛傳媒

圖說:大臺北藝術節於10月初舉行記者會,左三為總策展人臺藝大校長陳志誠。(國立臺灣藝術大學提供). 【愛傳媒國立臺灣藝術大學實習記者蔡尚儒‧ ... 於 today.line.me -

#78.2021大臺北藝術節盛大登場以自我感知思索日常再創新神話

中央社訊息服務20211026 10:09:07)由國立臺灣藝術大學舉辦,邁向第六屆的「大臺北藝術節」,於110年10月25日下午在臺藝表演廳舉行盛大開幕儀式。 於 www.cna.com.tw -

#79.臺北藝術節

臺北藝術節 ... 每年於八月期間主辦之重要表演藝術節慶活動,除積極促成國內藝文團隊跨領域共同創作新作品外,亦引進國際知名藝術展演節目,開拓台灣觀眾視野。期待藉由每 ... 於 culture.gov.taipei -

#80.Airiti Library華藝線上圖書館_台北藝術節成效評估之研究

節慶 ; 成效評估 ; 台北藝術節 ; 德爾菲法 ; 深度訪談 ; 問卷調查 ; 評估指標 ; Festival ; Event Assessment ; Taipei Arts Festival ; Delphi Method ... 於 www.airitilibrary.com -

#81.台北藝術節冒險新視界| 開幕| 大紀元

台北藝術節 今天開幕,以「冒險新視界」為主題,展開為期1個月的系列展演。 於 www.epochtimes.com -

#82.「大臺北藝術節」當代藝術雙年展系列:限時動態 - Accupass

臺藝大策劃「限時動態-超領域國際展」藝術家蓋瑞.希爾(Gary HILL)與河口洋一郎(Yoichiro KAWAGUCHI)將來臺展出! 「大臺北藝術節」當代藝術雙年 ... 於 www.accupass.com -

#83.今年台北元宵節將線上線下同時舉行 - AtaiNews

主燈音樂由流行樂團“大象體操”和“九天民俗藝術團”共同創作,營造出一種矛盾而新穎的聽覺感受,與本屆元宵節的主題相呼應。傳統與創新的完美結合,多彩的八 ... 於 atainews.info -

#84.疫情之中感知世界大台北藝術節本月底台藝大登場 - 蘋果日報

由國立台灣藝術大學首度策劃執行的「2020年大台北藝術節」,預計10月30日正式開幕,並持續到今年12月31日,今年活動包含國際性「當代藝術雙年展」及 ... 於 tw.appledaily.com -

#85.孤單到和電子鍋說話!《臺北藝術節》上演南韓年輕人的寂寞生活

今年邁入二十周年的台北藝術節,除了邀請到去年最受歡迎的演出節目《搖感城市》與大家一起用聽覺感受不一樣的台北外,更重磅請到了世界劇場設計大展首 ... 於 www.elle.com -

#86.TTTIFA|大稻埕國際藝術節|台北市

TTTIFA大稻埕國際藝術節,2021再現代化。從人人手中長出的藝術節,連結1920年代與2020年代的時空劇場。 於 www.tttifa.com -

#87.2018 臺北藝術節《金錢眾議院》 | 英國文化協會

英國文化協會與2018臺北藝術節推出全新概念藝術作品-金錢眾議院! ... “Urban Futures”注重在利用藝術在城市中推廣更多共融與創新的概念。在這個三年計畫下,東北亞區 ... 於 www.britishcouncil.org.tw -

#88.臺北表演藝術中心Taipei Performing Arts Center

展演資訊 · 衛星計畫 · 亞當計畫 · 臺北藝術節 · 臺北兒童藝術節 · 臺北藝穗節 · Camping Asia · 最新消息 · 預約排演 · 採購資訊 · 北藝故事 · 自我介紹. 於 www.tpac-taipei.org -

#89.台北藝術節、台北藝穗節,差別是什麼? - 閒聊板 | Dcard

我查了一下藝術節官網: 「臺北藝術節」是臺北市政府自1998年起推行的重要文化政策,近年由臺北市政府文化局及台北市文化基金會共同承辦,是鼓勵年輕人 ... 於 www.dcard.tw -

#90.臺北藝術節 - 伊日生活YIRI LIVING

臺北藝術節 ,自1998年開始舉辦,今年邁入第20 屆。二十周年的紀念,由來自新加坡的鄧富權擔任策展人,以「 ASSEMBLY 為了在一起」為主題,中間的 ... 於 yiri.com.tw -

#91.2021壯圍沙丘地景藝術節11/19熱鬧登場 - 台灣好新聞

今(2021)年的壯圍沙丘地景藝術節邀請宜蘭在地傑出藝術家與團隊,以「沙丘藝域」為主題進行現地創作,並邀請宜蘭在地表演藝術團隊「龜之劇場」、「A Root ... 於 www.taiwanhot.net -

#92.2021花蓮城市空間藝術節將登場!藝術節亮點&展出作品一次看

由花蓮縣文化局主辦的「花蓮城市空間藝術節」,今年邁入第二屆,邀請曾策劃台北白晝之夜與台灣文博會的藝術家林昆穎擔任藝術總監,主題為「溫花蓮」, ... 於 www.harpersbazaar.com -

#93."誰比我流行" 台北市立國樂團將首度站上台北流行音樂中心

... 的原生新聞網路媒體,堅持報導文化藝術、生態環保、公益慈善、資訊科技、健康醫療與人性關懷的內容,拒絕八卦、羶腥與任何違反新聞道德條件之報導。 於 newnet.tw -

#94.2021「花蓮城市空間藝術節」!花蓮旅遊必訪最棒活動搶先看

這次活動共請到了9 組表演者遊走各區,分別用「走問」、「說書」和「音樂」等方式與觀眾互動,包含:台北劇場實驗室、大人問到底團隊、張汶皓、黃懷德、法 ... 於 www.cosmopolitan.com