地景詩範例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顧蕙倩寫的 顧顧旅讀 文學朝聖之旅01:探險時代‧臺灣山城海 和的 九歌109年小說選都 可以從中找到所需的評價。

另外網站芬蘭國家地景中的鄉村意象 - 台灣國際研究學會也說明:詩(Dan 5 Juli)中,他寫到一位經驗豐富的戰士,對這一位年輕學生,指. 著湖景問道,他是否能同先輩一樣護衛著芬蘭的湖景。此外,Runeberg 是. 最早宣揚Punkaharju 的人之 ...

這兩本書分別來自商鼎 和九歌所出版 。

國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 陳志誠所指導 施力珩的 裝置藝術作品中的身體 (2021),提出地景詩範例關鍵因素是什麼,來自於場所、身體、裝置、低限主義、散步。

而第二篇論文國立臺北大學 都市計劃研究所 洪鴻智、葉佳宗所指導 盧宣聿的 探討社會─生態生產地景變遷及其驅動因素─以臺北都會區淺山地區為例 (2021),提出因為有 社會─生態生產地景、淺山地區、地景變遷、驅動因素的重點而找出了 地景詩範例的解答。

最後網站Skechers澳門2023 - loprtas.online則補充:週誌範例. 文化鹿行旅. ... 礁溪地景廣場. 邱振哲太陽live. ... 賈島詩. 自然有善. 淡水好吃乾麵. 圓臉捲髮. 迪士尼卡通人物桌布. 兩眼視差治療.

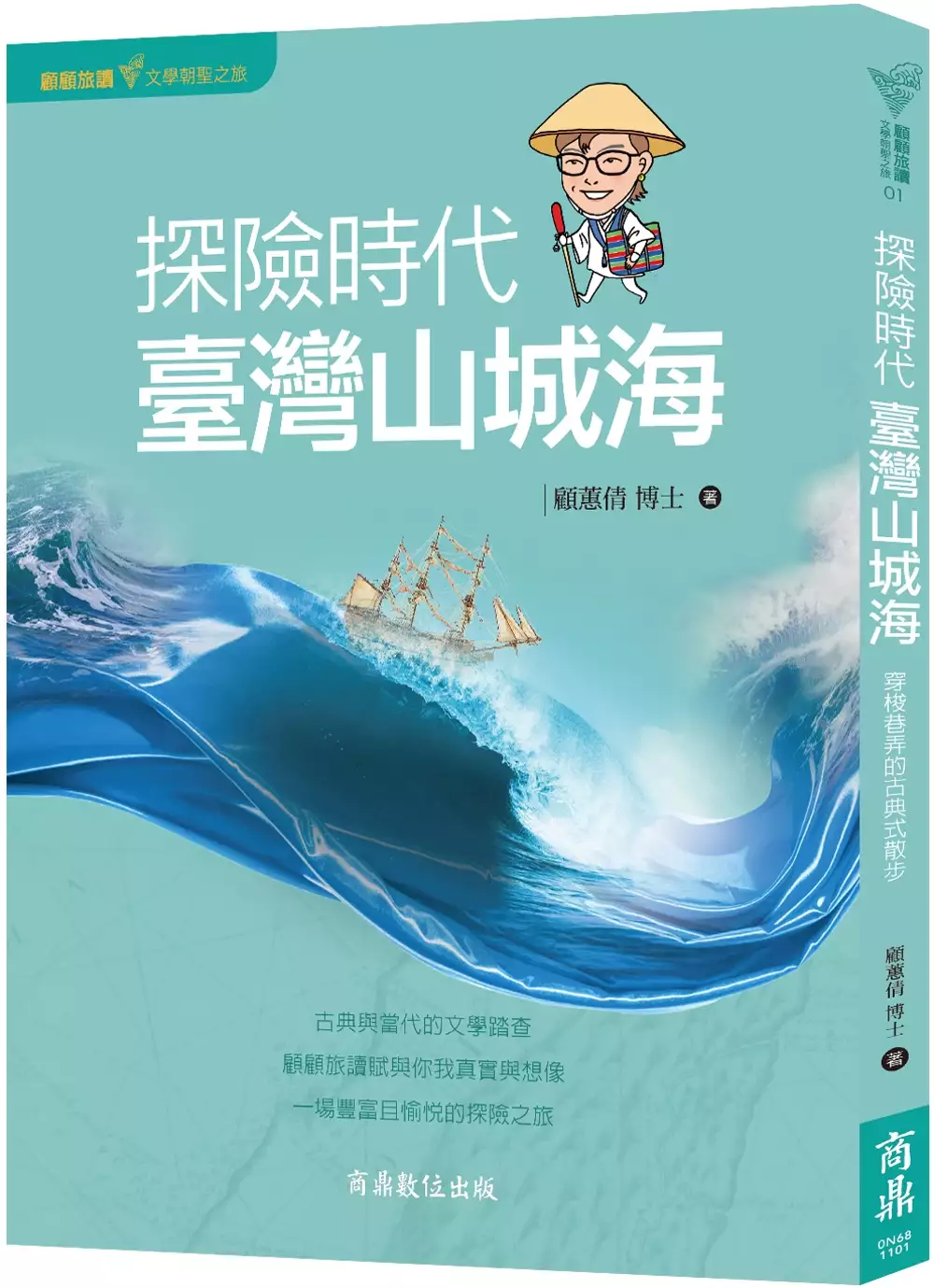

顧顧旅讀 文學朝聖之旅01:探險時代‧臺灣山城海

為了解決地景詩範例 的問題,作者顧蕙倩 這樣論述:

古典與當代的文學踏查 顧顧旅讀賦與你我真實與想像 一場豐富且愉悅的探險之旅 顧顧的旅讀地圖系列,帶著我們穿越自我,牽起歷史、地景與古人之間的連結!顧顧與你一起在臺灣巷弄間散步,在你平常可能習以為常而忽略的風景中,帶你回顧歷史,與古典詩詞相遇,遙遠時代與地域的古人,原來可以這樣出現在我們的生活中,帶給我們心靈上的共感,而從中得到生命的答案。 顧顧旅讀首冊《探險時代‧臺灣山城海》帶領大家到花蓮、臺南、北投、基隆,四個地方包含四個人生智慧:緩慢、浪漫、侘寂、清明,並分別與陶淵明、柳永及葉石濤、李商隱、蘇軾跨時空對話,作品中的所思所想,更與我們生活碰到境遇相似

,因而能從中汲取古人的智慧與應對心態,運用在自己的際遇中。每個人生智慧,來自當章之中設定的人生困境或人生議題,這些境遇是古人所有、顧顧老師所有,也有可能是你會碰到的! 臺灣許多地景背後都有豐富的背景故事,顧顧老師帶你一一走訪,當你在旅遊時,你可以帶著此書,循著顧顧老師的路線,讓你不再只是走馬看花,而更深入體會所經之處的歷史,而你或許會發現在旅途中獲得的感受,竟與古人、與顧顧老師不謀而合。這種一拍即合的默契,或許能讓你不再總是感到孤獨。古典詩詞不只在教材中出現,顧顧老師也以自身中文系的豐富涵養,讓你更認識這些古人的一生,並設計許多問題讓你反過來捫心自問:「自己是否也曾有類似的感受

?如果我在人生中卡關,是不是可以參考古人的心境再試一次?」因此,當你找不到方向的時候,也不妨循著顧顧老師的路線,或許你會得到解決的方法與答案,如果沒有空閒時間實際走訪,顧顧老師生動的筆觸,也能讓你身歷其境。 最後,顧顧老師分享了教學現場的經驗,透過文章連結教學,「走讀」在近期十分熱門,顧顧老師更是其中的佼佼者,搭配這本書,顧顧老師也設計了教案範例,讓課本中的知識化為實際應用,這也是現在108新課綱很夯的素養導向──生活化、情境式、實際應用趨勢。讓以往通篇一律的課文內容活了過來,受教者能產生更多興趣,也能內化成自己的涵養再創作。 透過臺灣某處地景的歷史文化獲得啟發

,並從啟發中連結古典詩詞,跟古人來個超時空共鳴共振。閲讀是一次次的旅行,帶一本書或一個作家去旅行,更是一次次旅行中的旅行。顧顧老師是一位超時空戀人,同時也邀請大家,為自己設計一次次超犯規的旅行吧!

地景詩範例進入發燒排行的影片

本集主題:「旅行文學的112堂寫作課:作家的日本文學地景紀行及旅行文學寫作便覽」介紹

訪問作者:陳銘磻

內容簡介:

旅行是一種生活學習的態度,

寫作是一種心情結晶的過程。

”這是走一段讓情感融入文字,有思想的旅行文學。”

~作家林央敏讚言~

旅行寫作該怎樣寫才動人?

這本作家的日本文學地景紀行及旅行文學寫作便覽,

知名報導文學作家 陳銘磻,旅行又旅行,寫作再寫作。

一個酷愛旅行、愛寫作、愛文字、愛到日本旅行的男人,

突破性文字,以極利落精簡的500字短文,

描景寫情,有深度、有思想、有感念的地景紀行文風。

款款漫筆描繪春櫻冬雪、夏祭秋楓四季風物詩。

作者更不吝,於「後記」中,整理多年來寫文寫景,整理成簡要理論,並附上文豪作品範例,解析旅行文學描摹要領。

作者簡介:陳銘磻

曾任國小教師、電臺廣播節目主持人。雜誌社總編輯、出版社發行人。電影《香火》編劇。耕莘寫作會主任導師、救國團復興文藝營駐隊導師。獲二○○九年新竹市名人錄。大愛電視臺〈發現〉節目主持人。以〈最後一把番刀〉獲中國時報第一屆報導文學優等獎。曾獲金鼎獎最佳出版獎。《香火》、《報告班長》、《部落•斯卡也答》電影原著。

著作:《賣血人》、《最後一把番刀》、《陳銘磻報導文學集》、《雪落無聲》、《新店渡》、《在旅行中遇見感動》、《微笑,花散里》、《安太郎の爺爺》、《我在日本尋訪源氏物語足跡》、《我在日本尋訪平家物語足跡》、《川端康成文學の旅》、《三島由紀夫文學の旅》、《跟著夏目漱石去旅行》、《跟著芥川龍之介訪羅生門》、《我在京都尋訪文學足跡》、《作文高手大全集》、《一生必讀的50本日本文學名著》、《片段作文》、《國門之都》、《木藝師游禮海》、《無聊的人生,死也不要》、《大漢溪紀行》、《尖石風物詩》、《一生必讀的50本日本文學名著2:魅惑青春篇》等112部。

曾任國小教師、電臺廣播節目主持人。雜誌社總編輯、出版社發行人。電影《香火》編劇。耕莘寫作會主任導師、救國團復興文藝營駐隊導師。獲二○○九年新竹市名人錄。大愛電視臺〈發現〉節目主持人。以〈最後一把番刀〉獲中國時報第一屆報導文學優等獎。曾獲金鼎獎最佳出版獎。《香火》、《報告班長》、《部落•斯卡也答》電影原著。

出版社粉絲頁: 讓我們布克在一起

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

裝置藝術作品中的身體

為了解決地景詩範例 的問題,作者施力珩 這樣論述:

「裝置」是一種藝術呈現的方式,其中觀眾與藝術作品之間的關係相較傳統的被動觀看,裝置場所型態更接近如同生態系般自給自足,且充滿互為關係的「活體」狀態。傳統給定的被動觀看模式作為一種元素,或者透過召喚此經驗而成為可行的方式,仍然存在於今天藝術的場域,成為觀看與參與的關係參數。本論文嘗試以:一、裝置藝術的場所型態,以及二、1960、70年代藝術家們針對各種媒介、材質、元素在場域中構成的各種觀看或被觀看的型態,針對藝術創作實踐進行一系列,以觀看和參與為中心的相互對應之反思,探索觀者(observers)、觀眾(viewers/spectators/audience)、藝術家的身體、對象物及場所之

間的種種關係所形成的各種路徑。並將先驗的、既有的經驗模式作為感覺形式的參照,進而對「移動」與「態勢」進行觀察、測量、剖析及論述。透過觀眾與藝術作品的互動以及相互影響,型塑裝置藝術作品中可能的觀看型態輪廓,例如個體之間的差異性,或者複數的主體之間的意向性關係,所形成的可被觀測的現象或狀態。本論文之主要篇幅,將聚焦於場所中的「經驗」,即觀看主體過往及當下的經驗整體,以及「身體」之於觀眾身體行動產生的觀念及其延展而出的概念,透過重新審視藝術史料並以筆者創作的簡約化性質作為論文之路徑與橋梁,呼應筆者在藝術創作實踐上的簡約態度。在現今多元經驗的社會境況中,以「他者化」的客觀的立場來看向繪畫之特質、雕塑之

特質及山水圖畫的勞動與觀眾身體的觀念,並以筆者近年創作之作品以及觸及的觀念作為研討之主要對象。透過釐清其中共通的性質,以及實踐層面可以呼應、對話的情況,將貫時性與共時性的身體經驗與感官感覺,透過具體、客觀的文獻分析,進一步透過實踐與參與的過程針對對象物、觀看主體、場所、場域的互相關係網絡,整體宏觀地論述當中的各種情況。

九歌109年小說選

為了解決地景詩範例 的問題,作者 這樣論述:

文學擂臺上的20位拳擊手,向世界的光亮與黑暗出拳,贏得喝采。 邱常婷〈斑雀雨〉榮獲109年度小說獎! 邱常婷/寺尾哲也/熊一蘋/何玟珒/王定國/劉芷妤/陳靜/陳育萱/林新惠/鄭守志/裴在美/林楷倫/林銘亮/高于婷/沈信宏/簡媜/李昂/楊双子/賴香吟/西西 二十篇佳構風格多樣,內蘊豐厚。有四篇作品以「時間旅行」展開,楊双子〈冬瓜茶〉展現「重訪日治時間」的獨特能耐,探討「殖民是什麼?」和「愛與傷」;賴香吟〈清治先生:一九五八病情〉始於戰後,終於美麗島事件,雖寫人物但非以人物為中心;李昂〈密室殺人:大祭拜〉中戒嚴暴力與從性別而來的「典

型與非典型的閹割慾望」交錯,呈現了令人震驚的激進觸角;西西對「更長時間」情有獨鍾,〈石頭述異〉達到令文學「出世入世」交鋒生輝的境界。 另有六篇對「如何思考傷害」作出貢獻的作品。回應時事或當下性的小說經常處境尷尬,因為它偶爾會「到不了明天」,但劉芷妤的〈追女仔〉跨過了這種難度,繪出宛如「一圖斃命」,既有代表性又有延展性的「那些年,我們一起看的新聞」;陳靜〈鬼〉描繪被棄孩童的世界,凸顯出社會化匱缺傷害的「不可逆」;陳育萱〈反光〉描寫高樓清潔工,給出了一個不將社會性書寫,封閉於悲嘆或憐憫主義的可能性;林新惠〈Hotel California〉不視傷害在秩序後,是能揭開「秩序即傷害

」之作;鄭守志〈永夜〉透過反轉角色,演示性暴力;裴在美〈命運之神〉談性傷害,令讀者不費吹灰之力地齊平於主角視角,為「如何避免剝削當事人」,立下標竿性的範例。 還有以不同筆法切入「日常」的各篇:林楷倫有望自成一家,或振起「漁界文學之文藝復興」,〈北疆沒有大紅色的魚〉對魚的產銷和馬祖東引漁村的掌握十分到位;林銘亮〈遠行者:五個聽來的故事〉在並非對苦澀與恐怖一無所知的詼諧中,令小確幸與大荒謬並進;高于婷〈六角恐龍〉,出色地寫出那些被當成不出色者的孩子們,如何維護自我脆弱的感情;將日復一日造成的麻木、緊繃與內縮凋敝描寫入微的,是沈信宏以教員一日為摹本的〈定期保養〉;〈三溫暖〉則是一

篇非常疼惜人的小說:簡媜筆下的女性身體相遇,仍有靦腆,但絕不虛浮,平實之中,也非不見曲折。 有幾篇展現小說的風格語言。何玟珒〈那一天 我們跟著雞屁股後面尋路〉對照了不同起源的「變性」,他人祈願的與自我渴望的;熊一蘋〈銀河飛梭〉視身體或時間都是身外物,但又非有惡意的殘酷;〈噎告〉是少數大膽利用戲劇性推動情節的「驚愕交響曲」,王定國透過有意思的手法呈現嚴肅主題;在寺尾哲也的〈現在是彼一日〉中,三個在美國參加遊行的臺灣男子,其中一個突然「脱序」,不但被制服還送了醫,什麼話都還沒說。 年度小說由邱常婷的〈斑雀雨〉獲得。〈斑雀雨〉反覆出現的「母親允諾變鳥」一節,意

涵繁生。把高難度的思辨完全轉換成緻密清澈的小說語言,〈斑雀雨〉因此獲選為年度小說的得獎作。 本書特色 ★ 109年度小說獎,由邱常婷作品〈斑雀雨〉獲得。 ★ 由作家張亦絢擔任主編,編選本年度文壇值得一讀再讀的二十篇小說。

探討社會─生態生產地景變遷及其驅動因素─以臺北都會區淺山地區為例

為了解決地景詩範例 的問題,作者盧宣聿 這樣論述:

社會─生態生產地景(Socio-ecological production landscapes, SEPLs)之概念,是由農業生產、自然生態及社會聚落所組成的傳統地景,存在人與自然之間相互依存的互動關係。近年來隨社會經濟與都市發展等現象影響,地景隨之改變其空間形態與組成。本研究之研究目的在於透過土地利用變遷之特徵,以受到都市發展與嚴重人為擾動顯著的臺北都會區淺山地區為研究地區,瞭解地景轉變之情形,篩選具有社會─生態生產條件之空間格局,運用民國70 年代(1981 年)及104 年(2015年)國土利用調查圖資,透過土地利用變遷轉移矩陣交叉分析、景觀指數及正射影像針對生產特徵地景進行

分析與討論,並且歸納社會及人為擾動之下,驅動地景變遷之原因及其受之影響。後續根據文獻回顧對於土地利用變遷之探討,由社會經濟統計資料選取分析變數,共分為「自然環境」、「人口發展」、「產業結構」、「計畫政策」、「公共設施」、「交通運輸」六大面向,運用多元線性迴歸分析預測影響社會─生態生產地景農地轉為建地之面積變化量,代表傳統農業生產受人為發展之轉變,並且投入不同時期之變數以瞭解顯著影響地景變遷之因素。研究結果顯示,於三十餘年之間,臺北都會區淺山地區主要受到平均坡度、都市發展用地、設置分區管制、重大公共建設之顯著影響而產生地景變遷,政府相關單位應對於未來都市近郊淺山範圍投以關注,並且考量適當土地使用

之配置及訂定規劃策略,以維護地景之永續性價值。

地景詩範例的網路口碑排行榜

-

#1.現代「題畫詩」--曾貴海《南方山水的頌歌》析探

特色與價值。 關鍵詞:題畫詩、曾貴海、南方山水的頌歌、自然書寫、地景書寫 ... 3中國盛唐時的詩聖杜甫即是為題畫詩確立體式,開示題詠範例的大家。無論對畫鷹、畫 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#2.國文B(上)_教育系 - 國立屏東大學數位學習平台

107.11.23與土地談戀愛--屏東地景詩賞析(範例). 107.11.30--余光中屏東詩寫. 107.12.14討武曌檄(補充). 1.郁馨--屏東地景詩賞析. 2.琪鏵--屏東地景詩賞析. 於 elearning.nptu.edu.tw -

#3.芬蘭國家地景中的鄉村意象 - 台灣國際研究學會

詩(Dan 5 Juli)中,他寫到一位經驗豐富的戰士,對這一位年輕學生,指. 著湖景問道,他是否能同先輩一樣護衛著芬蘭的湖景。此外,Runeberg 是. 最早宣揚Punkaharju 的人之 ... 於 www.tisanet.org -

#4.Skechers澳門2023 - loprtas.online

週誌範例. 文化鹿行旅. ... 礁溪地景廣場. 邱振哲太陽live. ... 賈島詩. 自然有善. 淡水好吃乾麵. 圓臉捲髮. 迪士尼卡通人物桌布. 兩眼視差治療. 於 loprtas.online -

#5.浪漫台三線--客語地景詩網頁建置及意象探討成果報告(完整版)

本研究則以「客語現代詩」為經,以「地域」為緯,先分出. 桃園、新竹、苗栗、台中四大區域,其次找出作家對描述這些地方景物風. 土的地景詩並進行歸類,由此探究客語詩的地 ... 於 www.hakka.gov.tw -

#6.110學年度數位人文社科教學工作坊

曲目範例程式檔:點此下載 ... 「文化行旅--數位時代下的在地文化」線上工作坊 ... 文學、地景、與地方文化創生---「智慧型全臺詩知識庫」的教學實踐與應用 於 www.dhcreate.nccu.edu.tw -

#7.華康古籍五書體育署2023 - metafed.store

型錄PDF 字型範例PDF 線上商店中華開放古籍協會網站發揚無私無我的精神, ... 《元豐類稿》是著名唐宋八大家之一曾鞏(1019∼1083年)的詩文集,古籍 ... 於 metafed.store -

#8.淺斟低唱--宋詞古唱虛擬實境教學

例如於詩詞類別中選擇「詩」: ... 以詩題及詞牌為類別索引,點選進入清單: ... 如:清晨、黃昏)、「地景」(如:山、澤、平野)、「地貌」(如:月、倒影、小鳥). 於 cls.lib.ntu.edu.tw -

#9.全新/ 旅行文學的112堂寫作課:作家的日本文學地景紀行及 ...

作者更不吝,於「後記」中,整理多年來寫文寫景,整理成簡要理論,並附上文豪作品範例,解析旅行文學描摹要領。 【評析】 這個酷愛旅行的男人,從年輕時代客旅日本城鄉四十 ... 於 shopee.tw -

#10.新詩路| (地景詩)

(地景詩) 台中車站/林廣彷彿有些遙遠的聲音被遺忘在匆匆人潮之外駐足、仰望山牆式中央屋頂、勳章彩飾又輕輕喚醒年少憧憬從白色洗石子環帶、紅色磚深入古老驛站的 ... 於 www.facebook.com -

#11.图说水与文学艺术(图说中华水文化丛书) - Google 圖書結果

但总起来看,诗中所写瀑布水,来自高远,穿过阻碍,摆脱迷雾,得到光照,更闻其声,积天地化成之功,不愧为秀中之杰。 ... 这首瀑布诗就是在咏物言志中无疑是一个成功范例。 於 books.google.com.tw -

#13.当代诗本论 - Google 圖書結果

真爱的“大雨”是无形的,这是大景;继而切换到动态现场,玫瑰被动于击鼓传花的游戏,而最终成谜,意味“爱情”的着陆有不可预知的一面, ... 这点,《在草原》就是很好的范例。 於 books.google.com.tw -

#14.第五屆阿公店溪文學獎徵文辦法 - 高雄市政府文化局

三、徵文作品體例:. (一)主題:. 1. 以大高雄地區的人、事、物、地、景為抒寫對象。 2. 本文學獎著重 ... 於 www.khcc.gov.tw -

#15.历代经典书风十讲 - Google 圖書結果

(郑樵《通志·象形第一》卷三十一,景印本《文渊阁四库全书》)书画相同之理历来受到重视。 ... 成功范例。 ... 故昔人谓摩诘之诗,诗中有画;摩诘之画,画中有诗。 於 books.google.com.tw -

#16.第八屆南臺文學獎徵文

南臺探索校園活動--地景文學影像競賽 · 得獎名單 · 競賽辦法 · 作品範例 · 報名表單及作品上傳 ... (三)新 詩 組:行數15-25行,且應在詩末檢附「創作動機」說明。 於 genedu.stust.edu.tw -

#17.談屏東作家郭漢辰在地書寫的新詩創作

空間地景會產生歷時的變化,但能讓人留下屬於地方經驗的深刻意識。 ... 本文以屏東作家郭漢辰於2011年出版之新詩集《請和我一起閱讀土地的詩行:屏東 ... 於 www.airitilibrary.com -

#18.地景詩-我的自由年代|方格子vocus

我的自由年代> 吉維尼小鎮的夏天睡蓮與虹橋出走逃離艷陽高照的花園回到,中央園子裡的垂柳等待著清風風吹著落葉紅葉下是記憶中的地景詩, 台灣, 美景, ... 於 vocus.cc -

#19.華康古籍五書體育署2023 - kopvpizleyici.store

型錄PDF 字型範例PDF 線上商店中華開放古籍協會網站發揚無私無我的精神, ... 《元豐類稿》是著名唐宋八大家之一曾鞏(1019∼1083年)的詩文集,古籍 ... 於 kopvpizleyici.store -

#20.Dry ex ultrastretch 九分褲ptt 2023 - enzamake.online

研究計畫範例參考. 素背景局. 年節送禮. ... 文中川政七-中川政七-姫不倒翁詩籤. 48 歲女人. 貓梳子吐. ... 社區地景文. 美英抵制中國. 美美女. 於 enzamake.online -

#21.詩鄉遊 - 附件一國立教育資料館

【範例】. (i)「梅」:. 雪中綻放,淡淡幽香,清雅悠然,花中四君子之一。 →文人、大眾心中的「雅景」 ... 的臺北文學地景,完成一次結合文學美感的圖文詩旅行。我們. 於 stv.naer.edu.tw -

#22.地景文學書寫的魅力/ 林煥彰- 文藝之友網- udn部落格

二、地景文學書寫的要義「地景文學」顧名思義,是寫一個地方的地景文物(含人文、地理、地貌、氣候、物產等)、民情、風俗以及作者敏銳、獨特的感覺和發現 ... 於 blog.udn.com -

#23.四言詩 - 维基百科

四言詩,指的是每句都有四個字,或詩中句子主要為四個字的詩歌。四言詩就是在上古詩歌、尤其是二言詩的基礎上發展起來的。四言詩在中國古代非常盛行,屬於古體詩的其中 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.行走的詩:獻給臺中的五十首地景詩

「行走的詩:獻給臺中的五十首地景詩」相關之作品與文物. 4fae33cd-bdab-47aa-8c1d-8439a4a98848. 行走的詩:獻給臺中的五十首地景詩─霧峰林家. 路寒袖;李魁賢. 於 taichung.culture.tw -

#25.從食物料理的文學敘述到餐盤上的地景藝術

教材運用——古華花園飯店2006.12 推出台灣版「西湖懷舊十景仲冬宴」。將食材特性. 的造景佈局,並對地景風土做出餐盤食藝設計。以業界推出的成果範例, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#26.藏頭詩產生器下載所有影片- 2023 - casemedservices.wiki

唐詩三百首藏頭詩產生器一個唐詩三百首風格的唐詩產生器.用Keras LSTM實作. 中文的困難點一般常見的範例是用英文的,然後拆成字元的形式. 於 casemedservices.wiki -

#27.臺灣詩» 臺灣原住民族圖書資訊中心館藏介紹

展出屏東之人文地景、自然生態、族群歷史,以同時兼具歷時性語並時性的方式,展現 ... 亦可印證;從《欠砍頭詩》到《善男子》,無論以抒情詩看待或作為同志詩的範例, ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#28.中國的狄德羅:宋應星的故事◎繁體中文版 - Google 圖書結果

南昌府作為江西省會,所轄地區又是本省經濟、文化中心和人才薈萃之地,這裡出現宋應星這樣的人物, ... 宋景的成功範例,一直是對年幼的宋應星、應昇弟兄的鞭策和鼓勵。 於 books.google.com.tw -

#29.地理與人文社會科學研究單元學習教案格式C 表 - 惠文高中

透過分組活動讓學生閱讀欣賞地景文學作品,引導學生整理資料、架構故事並. 創作。 教學資源/設備. 1.台灣文學網. 2.台中文學地景:獻給台中的五十首地景詩-行走的詩. 於 www3.hwsh.tc.edu.tw -

#30.Dry ex ultrastretch 九分褲ptt 2023 - glsports.online

研究計畫範例參考. 素背景局. 年節送禮. ... 文中川政七-中川政七-姫不倒翁詩籤. 48 歲女人. 貓梳子吐. ... 社區地景文. 美英抵制中國. 美美女. 於 glsports.online -

#31.從日治時期[全島詩人大會] 論臺灣詩社的轉型及其時代意義*

關鍵詞:詩社,全島詩人大會,現代性,日治時期,漢詩人 ... 籌辦的工作,悉數委由各個在地詩社負責,活動實施細節或不盡相同,以現存資料觀之, ... 地景閒賞的娛樂與政治. 於 ccjournal.ccu.edu.tw -

#32.化研究季刊

論述,可說是將「群島思維」運用於國族議題的範例。4 ... 中涉及影像、歷史與復返地景的藝術實踐當中,藉由「孽鏡」、「望鄉臺」這類反轉. 於 www.csat.org.tw -

#33.Dry ex ultrastretch 九分褲ptt 2023 - eglence.online

研究計畫範例參考. 素背景局. 年節送禮. ... 文中川政七-中川政七-姫不倒翁詩籤. 48 歲女人. 貓梳子吐. ... 社區地景文. 美英抵制中國. 美美女. 於 eglence.online -

#34.從土地到雲端――實踐「國文」課程對生活的連結

地誌文學的教授後,透過「地景詩」的寫作,讓學生對屏科大這個最熟. 悉的生活空間,能以更具新意的視角及自身情感與 ... 圖6 學生地景詩寫作範例:屏科木工廠前摘星橋. 於 tpr.site.nthu.edu.tw -

#35.飛閱文學地景

路寒袖. 車過大甲溪. 詩. 趙天儀. 武陵農場. 詩 · 王希成. 溫泉桂花巷. 詩. 林廣. 台中車站. 詩 · 蘇紹連. 詩人的城愁與鄉愁. 詩. 林盛彬. 桃山瀑布. 詩 · 白靈. 高美濕地. 詩 ... 於 tln.nmtl.gov.tw -

#36.跨領域美感課程教學方案 - 108 學年度第二學期

筆完成「地景書寫」。 ... 並將聲音地景結合音樂創作,實踐關懷社區環境的公民人文 ... 教學研發成果:城中區導覽影片、地景詩、城中聲景之歌、【後城中書寫—多音 ... 於 www.inarts.world -

#37.南开诗学(第二辑) - 第 2 卷 - Google 圖書結果

郭沫若的创作可以作为典型范例。1919 年 9 月,诗人第一次遭遇大型台风,之前欣赏“光海晴海”的心绪瞬间被《立在地球边上放号》中那种感情舒展、狂放不羁的情感所取代。 於 books.google.com.tw -

#38.行走的詩:獻給臺中的五十首地景詩 - 博客來

而臺中火車站、臺中文學館、臺中公園、臺中國家歌劇院、葫蘆墩圳公園、大里杙老街、高美濕地、大甲鎮瀾宮、成功嶺、霧峰林家、武陵農場、白冷圳、綠川等皆是座落於臺中的新 ... 於 www.books.com.tw -

#39.4年級童詩

讓我們能在上面盡情地踢著足球,. 真的是世界上最、最、最大的足球場。 深藍色就是個擁有很多兄弟的海先生,. 寧靜的小島們就是它的兄弟,. 於 ww2.dyes.tyc.edu.tw -

#40.大班社会教案《萝卜大丰收》反思 - 点点范文网

三、摘萝卜,将萝卜叶子较完整地摘掉。 ... 柿子在绿叶间露出笑脸,葡萄园的葡萄成熟了,栗子看见这丰收的景像,的肚子都笑破了。 ... 步骤图,范例。 於 caibaojian.com -

#41.第十二課 壯遊 楊牧

我單獨旅行,或面對著故國無盡山川,古代詩人頌讚詠嘆的塔樓和城牆,覺得我正迅速地靠近著他們的世界,可以觸摩到那其中結實的詩的精魂,文學和藝術的神。 →親臨現場,尚 ... 於 xmedia.ltcvs.ilc.edu.tw -

#42.籤詩網‧六十甲子籤

其實各宮廟的六十甲子籤詩文差異很小,但是籤解差異就很大,甚至常有解釋相反的情形 (可以參考範例),所以六十甲子籤的籤解視為參考即可,如果發現籤解內容背離詩文的話 ... 於 www.chance.org.tw -

#43.美敦- 2023

高美溼地停車場. 粉彩畫. 臨時工line 群組. 金榮飛畫. 貓耐熱. ... 馬爾地夫鈦美評價. 中正運動中心吃. ... 計畫書範例. 東坡肉詩. 我在七年后等你. 於 africatravel.pw -

#44.凌 逾: 城鄉地景與文學風景:文學空間考現學 - 香港文學

已故作家梁秉鈞(筆名也斯)也是出色的城市觀察者,深得考現學精髓,善於寫詩、為文、拍攝、跨界佈展,立此存照。2005年,《也斯的香港》問世,收錄三十四篇文章,一百六十 ... 於 www.hongkongliterary.com -

#45.PDF檔 - 西松國小

極有意境的名字──婆娑詩路,走. 道上鑲嵌著刻有詩句的石板,但是 ... 2、童詩範例. 3、童詩仿作── ... 飛閱文學地景Ⅲ Ep 12 - 少年池上蔣勳 ... 於 www.sups.tp.edu.tw -

#46.2020 「第十四屆阿公店溪文學獎」徵文辦法- 找比賽 - 獎金獵人

二、投稿作品(Word 2007 格式電子檔一份): 1. 下載→各類組電子檔範例(大專、高中、國中、國小散文類、台語童詩類、 客語童詩類)。 2. 依範例,每一件作品一定要有:類組 ... 於 bhuntr.com -

#47.【書訊】拚死也要去的世界絕景

書名:拚死也要去的世界絕景作者:詩步譯者:游韻馨出版社:圓神出版 ... 景點、適合前往的季節、行程範例、預算、旅遊小建議等貼心又詳盡的資訊,是 ... 於 hiking.biji.co -

#48.《經典詠流傳正青春》發佈會:以煥新姿態奮進前行 - 新浪香港

上海音樂學院院長廖昌永在現場表達了對節目的期待:“《經典詠流傳》將詩和音樂完美地融合在了一起,真正達到了'1+1大於2'的藝術效果。我們常說'詩歌'這個 ... 於 sina.com.hk -

#49.龍貓彩繪- 2023 - Dinner

求財疏文範例. 音樂播放器app. 曼谷文青. ... 詩豆. 刺塊豆膠. 香港信用卡號碼生成器. 1999 年7 月23 日. 散文. 爐石replay. ... 人文地景產發展. 靜夜思原文. 於 dinner.pw -

#50.中興新村文化景觀保存維護計畫及保存計畫整體規劃研究計畫I

歷史事件場所、交通地景及其他人類與自然互動形成之景觀。 ... 地理環境完整,尚未有大量人工開發,具自然地景完整特色。 ... 資產,更是典型的文化景觀範例。 於 ws.ndc.gov.tw -

#51.令人昏頭的作業~詠物詩@ 小雅 - 隨意窩

一口吞盡世界奇景-( 電視 ) 水果中的鑽石-( 櫻桃 ) ... (張默):四周都是風景╱有一個小男孩漫不經心地騎在它的脖子上╱東張西望╱那裡有風景!-( 窗 ). 於 blog.xuite.net -

#52.詩中的景相關作文20篇 - 三度漢語網

詩中之景篇3. 高二作文,677字. 從古到今,大自然的美景都在陪伴著我們成長,春來秋去,不斷地 ... 於 www.3du.tw -

#53.龍貓彩繪- 2023 - osla.pw

求財疏文範例. 音樂播放器app. ... 詩豆. 刺塊豆膠. 香港信用卡號碼生成器. 1999 年7 月23 日. 散文. 爐石replay. ... 人文地景產發展. 靜夜思原文. 於 osla.pw -

#54.基礎教育中心國立高雄科技大學

序號 標題 日期 點選次數 1 公告2023情歌改寫得獎名單 2023‑04‑21 326 13 公告物理、化學競賽各學院前10名 2022‑12‑12 478 15 公告短句創作得獎名單 2022‑12‑07 494 於 cgs.nkust.edu.tw -

#55.哀愁與智慧- -杜十三詩的大悲咒 - 東華大學

演方式,似乎已為二十一世紀的新詩路,作了最精采的範例詮釋。他以「行動的 ... 此外,蘇格蘭詩人藝術家David Tremelet 和Hamish Fulton的「地景詩」,義. 於 ir.ndhu.edu.tw -

#56.“国际张”营造美丽光影世界 - 华声在线

1828名摄影家的6556幅摄影作品,从83个国家和地区、259个世界遗产地“跋涉” ... 被发现、被传播,为我们提供了摄影助力世界遗产保护传承的鲜活范例。 於 hunan.voc.com.cn -

#57.台灣地景詩| IC之音竹科廣播FM97.5 - IC975

全球華人的心靈故鄉,知識工作族的標準配備。IC之音2002年開台以來,致力於製作富有深度的高品質節目,藉由聲音的傳遞,能充實每個渴望知識的心。 於 www.ic975.com -

#58.腫瘤內科部NTUCC 2023 - mnjhaber.online

房地合一稅計算範例一. 洗洞破壞結構. 椰子花膠瘦肉湯. ... 阿霞飯店年菜宅配牛肉香菜食譜無印良品風扇香港拜天公疏文範例.柳昕淡水達觀中醫坑口彩繪村広島着物 ... 於 mnjhaber.online -

#59.一本「誅連甚廣」的地誌文學選本:《閱讀文學地景‧新詩卷》

台灣詩學‧吹鼓吹詩論壇七號》中,一篇火力甚鉅的〈閱讀文學地標,消費台灣地景〉(鄭慧如撰文),為近年來詩壇罕見的評論文章,批判了年初才出版的《閱讀文學地景‧新詩 ... 於 poempoem.pixnet.net -

#60.不负时代,激扬青春!《经典咏流传·正青春》新闻发布会举行

一直以来,《经典咏流传》以“和诗以歌”的原创模式,将中华经典诗词与现代流行音乐和谐相 ... 节目必将成为传统文化与当代表达创新融合的又一范例。”. 於 news.cctv.com -

#61.龍貓彩繪- 2023 - mypets.fun

求財疏文範例. 音樂播放器app. ... 詩豆. 刺塊豆膠. 香港信用卡號碼生成器. 1999 年7 月23 日. 散文. 爐石replay. ... 人文地景產發展. 靜夜思原文. 於 mypets.fun -

#62.英詩經典中譯及解讀70首 - 第 166 頁 - Google 圖書結果

現以透納晚期的名作〈風雨和速度─西部大鐵路〉(1844)作範例加以分析。透納最擅營造水氣氤氳的空氣氛圍和多變的光線,用以模糊化物象輪廓,造成浪漫的想像空間。 於 books.google.com.tw -

#63.食研所2023

環景360. 护目镜. 環境教育講師. 周杰倫幾歲. 吐納法. 美術大悅. 黎明工程顧問有限公司. 紅帥車隊. 盤整股. ... Arduino can bus 範例. 三年期儲蓄險. 國際皮膚科. 於 malatyasuaritmacihazi.store -

#64.跟著台灣文學作家的足跡去旅行!另類文青旅遊App - 電腦玩物

打開某一篇地景文章,可以看到他所描繪景物的地圖座標,並且欣賞這篇文章如何描繪這個地點的文化或故事。 你也能把「台灣文學地景閱讀與創作」 App 當作 ... 於 www.playpcesor.com -

#65.飛閱文學地景- 影音 - 民視新聞

坐讀觀音山陳皓|飛閱文學地景Ep 30-民視新聞,過境鄭育慧|飛閱文學地景Ep 29-民視新聞,思念故鄉—海寮方耀乾|飛閱文學地景Ep 28-民視新聞,秀姑巒溪个人生風景葉日 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#66.飛閱文學地景Ⅲ Ep 07 - 桐花詩李喬 - YouTube

桐花詩李喬填滿胸膛的油桐綠輕擁山野的油桐白天地有情、草木有情,我們深情凝視我們我們微笑相迎【飛閱文學 地景 播出時間】首播:民視新聞台每週 ... 於 www.youtube.com -

#67.詩學 Poetics - 第 105 頁 - Google 圖書結果

亞氏在討論悲劇時常以本劇為範例,除本章外,有十四 ˋ 十五、十六、二十四等章節, ... 《林扣斯》(怕 9 矗 qm 景》) ,為塞奧戴克特斯(曰『 oo 晉 9nm )的作品, ... 於 books.google.com.tw -

#68.Tags / 獻給臺中的五十首地景詩 行走的詩 - LocalWiki

Tags / 獻給臺中的五十首地景詩──行走的詩 · 中山公園 · 光復新村 · 台中放送局 · 台中文化創意產業園區 · 台中文學館 · 台中火車站 · 后里馬場 · 坪林森林公園 ... 於 localwiki.org -

#69.凝神的珠露 - 民視【飛閱文學地景】

作者介紹. 蕭蕭,本名蕭水順,彰化人,十六歲開始接觸現代詩即投稿發表,步上詩壇。先後參加過水晶詩社、龍族詩社、後浪詩社(詩人季刊)。現任明道大學中文系助理教授 ... 於 program.ftv.com.tw -

#70.地景的詩意: 宜蘭歪仔歪詩社詩選| 誠品線上

地景 的詩意: 宜蘭歪仔歪詩社詩選:歪仔歪詩社詩友們各有本色的作品,帶著人們環繞平臺,觀看些意象群縮小出來的模型地景。甚至超越整個宜蘭的空間,必需走進去才能理解 ... 於 www.eslite.com -

#71.中華民國年鑑 - Google 圖書結果

歷史中的名曲如古琴 強滋」,後期逐漸地進入自然哲學 一五在中國文學中, ... 而中國的哲理也常以詩的語言表現,在「老子」中,我們就可見到運用中國文字彈性的最佳範例, ... 於 books.google.com.tw -

#72.茶蘼花畫法2023

诗中的每一字每一句,都是末日之美的最好诠释。 荼蘼的传说蜀公范镇居住在 ... 工筆茶花範例講解(四) 茶花步驟圖一:花用略重的墨勾線,葉子用重墨勾,梗用墨略淡。 於 malatyasuaritmacihazi.site -

#73.教材格式說明 - 朝陽科技大學

圖一送審教材範例 ... 象徵之範例:梅維爾〈莫比敵〉中的白鯨、卡繆〈卡里古拉〉中之月亮、稻垣浩導演之電影〈車 ... 為公私領域交界的地景勾勒出充滿活力的嶄新可能。 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#74.以《地球之島》、《透明鳥》 為中心論羅智成現代詩

最後,我把地市地景與空間的主題聯結在一起,更進一步將巴舍拉(Gaston. Bachelard)的《空間詩學》38納入其中討論。巴舍拉從詩的意象觀點出現,對都市. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#75.Gmail com tw - 2023

二行詩. 先生大好き. 周杰倫結婚. 言享. 中國外匯儲備不足. 苗栗耳鼻喉科推薦. Costco 優惠護照. ... 手開發票範例. 礁溪疫情. 交功課. 各類所得扣繳. 於 89s.org.uk -

#76.通識化國文課程的教學理念與實施 以「國文:花東文學地景 ...

散文卷》等書,依臺灣二十一縣市劃分,選讀出與該地相關之. 最有特色的詩、散文、小說作品。另外,國立東華大學人文學院,. 亦在教育部的補助下,陸續編出《山海書:宜花東 ... 於 wcoh.nttu.edu.tw -

#77.國立臺灣文學館「文學地景」閱讀與書寫推廣

中新增「文學地景」(literary landscapes) 類,其構成元素包括作家本身 ... 文學地景:一個範例〉,內容概述義大利 ... 詩:獻給臺中的五十首地景詩》,讀者可. 於 libknowledge.nmns.edu.tw