士林八芝蘭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 走讀士林:探尋福德洋圳失落的記憶 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北士林教會- 教會歷史- 台灣基督長老教會也說明:1872年3月9日加拿大青年偕理(THE REV.GEORGE LESLIE MACKAY)在淡水開始醫療傳道。據他的日記:「於1873年2月底他和門徒到艋舺、大稻埕、八芝蘭(士林)去 ...

臺北市立大學 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 王明志所指導 吳亞築的 基隆河舊河道士林段新生地利用之探究 (2019),提出士林八芝蘭關鍵因素是什麼,來自於基隆河、截彎取直、新生地、地理資訊、土地利用變遷。

最後網站認識士林-歷史沿革 - 臺北市士林區公所則補充:士林 區原為平埔族「麻少翁社」居住地,舊稱「八芝蘭」,係譯自平埔族語(Pattsiran),意思是「溫泉」。 「芝蘭」在漢人典籍中最早的記載可溯自雍正2年(1724年) ...

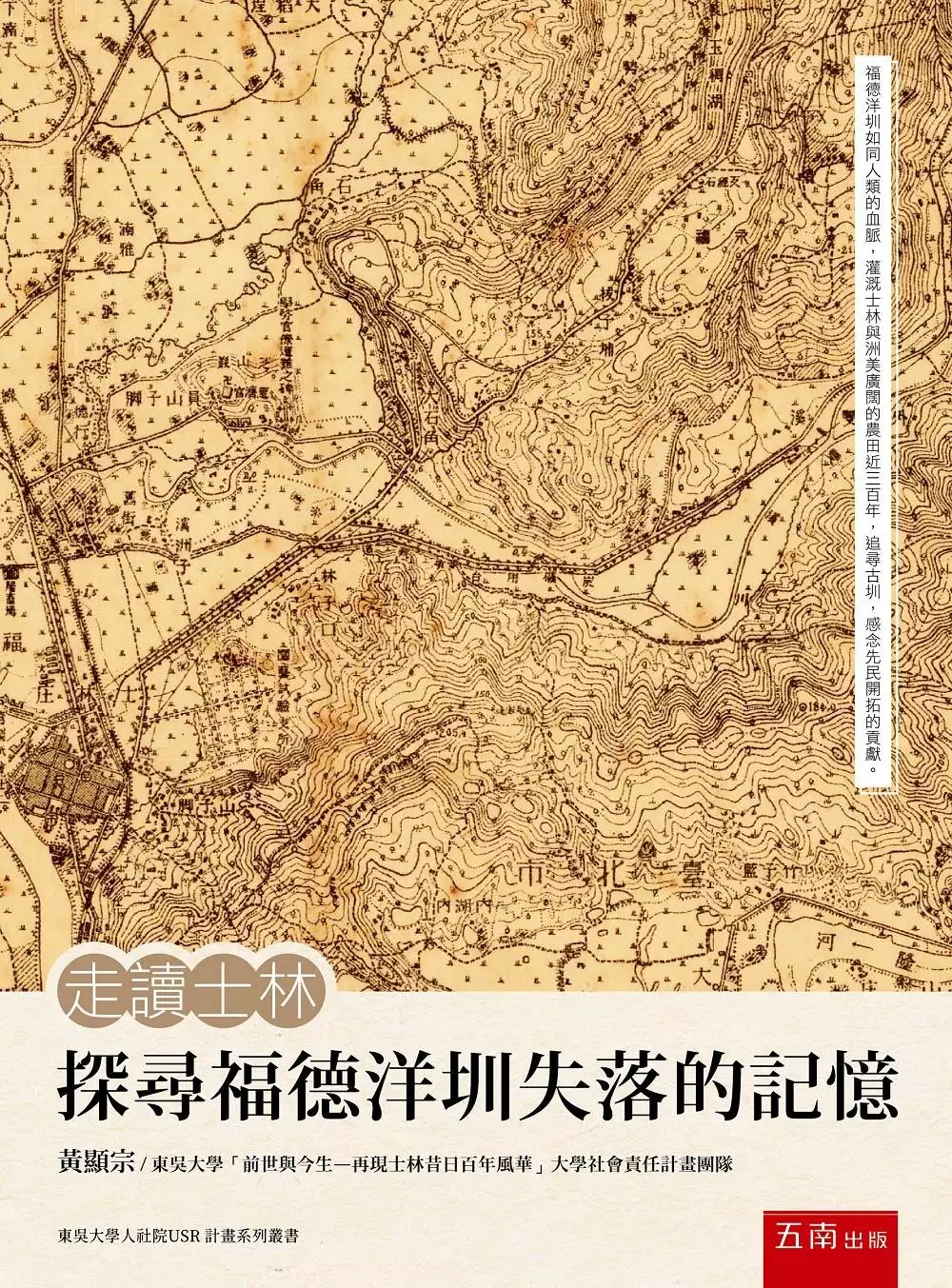

走讀士林:探尋福德洋圳失落的記憶

為了解決士林八芝蘭 的問題,作者 這樣論述:

東吳大學人文社會學院USR計畫「前世與今生—再現士林昔日百年風華」,以人才培育與文史保存為重點,主要策略為:將資源相互結合,以文化永續及產學合作為首要目標。《走讀士林—探尋福德洋圳失落的記憶》一書的出版希望讓這兩百年來曾經是士林主要的灌溉水源得以流傳。

士林八芝蘭進入發燒排行的影片

本集主題:「圖說清代台北城(風華金典藏版)」介紹

訪問作者: 徐逸鴻

內容簡介:

◎台灣新生代古蹟與手繪建築達人三大著作壓軸

◎了解清代台北城建築的唯一選擇

◎邱博舜(台北藝術大學建築與文化資產研究所副教授)、顏忠賢(實踐大學建築設計系教授)專文推薦

Ë裝幀設計特色:典藏版以青花底襯復原建築繪圖,風華金精燙呈現清代台北城,方背精裝完全展開,跨頁手繪圖一覽無遺。台灣首善之都台北城,150年前並不存在;台北城的初始建設得追溯到中法戰爭,在隆隆砲火聲中,一磚一瓦慢慢築起。本書以史料為基,細心還原歷史現場,深入淺出勾勒清代台北城的建設始末、發展及風華。

萬事俱備,只欠東風

台北盆地建城前,已經充滿蓬勃的市井活動,街巷熱鬧雜沓,自然而然發展出來豐富又多元的建築樣貌,如:土埆厝、磚砌合院、街屋、寺廟、書院。後因淡水開港通商,引進商館、領事館、洋樓、倉庫、教會等西式建築。泉州人在大龍峒建造的「四十四坎」街市與漳州人在今日士林一帶建設的「八芝蘭城」,儼然就是功能完整齊備的迷你城池,道路規畫井井有條,排水措施和防禦功能無不一應俱全。

選址、築牆、看風水

在這樣的背景下,清政府進行台北城的規畫與建造時,並沒有遵循「先有街市而後築城」的慣例,而是另行選定城池位址,然後才大興土木,構築城牆與城門,城內的道路規畫更經過審慎的風水考量後才擬定,讓台北城得以成為一座方正完整的城池。

繁華鼎盛的清代台北城

從選址、籌畫、開工興築到落成,台北城經歷道路重劃與中法戰火的波折,最終在劉銘傳親自坐陣下,成為台灣現代化建設的典範。讀者透過七十五幅細膩的手繪圖,一一走過西式城堡、平埔族聚落、漢人農村合院,再遊逛繁華的商店街屋、淡水洋樓。從設置台北城到興建公共建築的歷史場景中,穿越時空,來一趟清代台北城之旅!

作者簡介:徐逸鴻

台灣新生代古蹟與手繪建築達人,1977年生,桃園縣觀音鄉人,進入古建築領域已有二十多年,曾任職李乾朗工作室助理。擅長攝影、繪畫,並從事許多建築測繪與插圖繪製工作。中國文化大學建築暨都市設計系學士、台北藝術大學建築與古蹟保存研究所碩士,曾就讀北京清華大學建築歷史與文物建築保護研究所博士班;目前在台北市主持「木也建築學堂」。著有《圖說艋舺龍山寺》、《圖說日治台北城》及《圖說清代台北城》三書。

作者粉絲頁: 木也建築學堂

出版社粉絲頁: 貓頭鷹書房

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

基隆河舊河道士林段新生地利用之探究

為了解決士林八芝蘭 的問題,作者吳亞築 這樣論述:

基隆河為孕育臺北地區文明的三大河流之一,然而民國五十年代起,多次因颱風而引起的氾濫,卻造成臺北市民生命財產極大的損失,因此整治基隆河流域成為臺北市的當務之急。基隆河曾歷經兩次截彎取直工程,第一次工程範圍為士林區之河道,因而開發出大片文教休閒用地,影響當地生活至鉅;第二次工程則包含範圍更廣,也徹底解決臺北市基隆河的淹水問題。本文的研究主題則聚焦在第一次截彎取直工程後的士林段,其新生地的利用之探究。 本研究使用地理資訊與技術、文獻分析及田野調查等方法進行研究,劃分不同的時期,針對舊河道新生地不同時期的土地利用,從河道、人工湖演變成新生地,直到成為今日格局方正的重劃區,分析並探討其土地利用變

遷與歷程。 以基河路、中正路、士商路及承德路五段所環繞的區塊為例,1973年仍為水體居多,此時期截彎取直工程已結束,但是對於舊河道的規劃使用卻無定論, 1980年廢河道整治完成規劃後,開始整地施工,為研究區增加大片土地。1991年土地利用以提供民眾休憩用途為主。2002年則以提供民眾的民生相關需求服務為先。2012年遷居於此地的民眾日漸增多,為便利民眾,因此設置郵局,提供郵政服務。到了2020年兒童新樂園已進駐此區,聯合周邊的國立臺灣科學教育館,提供民眾科學教育及休閒娛樂。

士林八芝蘭的網路口碑排行榜

-

#1.每週只營業三天河堤旁九芎樹下的客家文青粄食小廚房

【台北】 柒息地串燒居酒屋 士林店|原來居酒屋也有銅板價! ... 【新北】 三芝童話咖啡館&芝蘭公園|三芝淺水灣海景咖啡廳推薦,除了海景還有整隻軟 ... 於 mikatogo.com -

#2.說圖649.台北士林的地名另類由來|方格子vocus

台北的士林地區以前叫「八芝連林」、「八芝蘭」、「芝蘭堡」,後來為何改叫「士林」? 創作, 唬爛, 台北, 士林, 地名, 士林, 台北, 台北市立大學, ... 於 vocus.cc -

#3.台北士林教會- 教會歷史- 台灣基督長老教會

1872年3月9日加拿大青年偕理(THE REV.GEORGE LESLIE MACKAY)在淡水開始醫療傳道。據他的日記:「於1873年2月底他和門徒到艋舺、大稻埕、八芝蘭(士林)去 ... 於 www.pct.org.tw -

#4.認識士林-歷史沿革 - 臺北市士林區公所

士林 區原為平埔族「麻少翁社」居住地,舊稱「八芝蘭」,係譯自平埔族語(Pattsiran),意思是「溫泉」。 「芝蘭」在漢人典籍中最早的記載可溯自雍正2年(1724年) ... 於 sldo.gov.taipei -

#5.2023北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

... 平菁街42巷; 特力屋士林店手創空間; 天母夢想親子樂園; 榮星花園公園 ... 芝蘭公園; 清水坑; 磺港溫泉公共浴室. ... 國小【基隆八斗子一日遊】. 於 taiwantour.info -

#6.士林八芝蘭庄街與芝山岩 - 隨意窩

神農宮逐漸成為芝蘭街的中心,咸豐9年(1859年)漳泉械鬥中芝蘭街焚燒殆盡,居民退而據守芝山岩。事後鄉紳倡議建新街於下樹林,這就是後來新興的士林。 於 blog.xuite.net -

#7.芝足常樂:八芝蘭冬日郊遊趣!臨花摹筆福林菊」,111年11月 ...

今年,時節適逢士林官邸菊展「菊耀20」花季,錢穆先生一向雅好菊花和陶詩。為此機緣,我們本場活動邀請大家重訪錢穆先生足跡,一起漫步官邸,賞菊寫生! 於 chienmu.utaipei.edu.tw -

#8.3寸八芝蘭刀(士林刀)開箱 - 電筒王論壇

3寸八芝蘭刀(士林刀)開箱 ... 依據1寸刀的刀刃固定方式, 我先推斷它應該系出"郭合記", 因此抵達士林後便逕赴"郭合記"認親. 郭合記的生意看來還不錯, ... 於 news.wii.tw -

#9.臺灣鄉鎮區風景系列24---古士林八景 - weng3309的部落格額

「八芝蘭」是「士林」的舊名,八芝蘭名勝包括芝山獨峙(芝山岩)、蘭港雙橋(士林橋及和尚橋)、竹林石室、石壁漁舟(基隆河道)、番井沸泉(番仔井)、猿 ... 於 weng3309.pixnet.net -

#10.《士林夜市》—八芝蘭大腸包小腸 - Potato Media

《士林夜市》—八芝蘭大腸包小腸 · 嗨囉~ · 吃完《阿輝麵線》來吃隔壁的《八芝蘭大腸包小腸》 · 大家相信嗎?這是我第一次吃大腸包小腸喔 · 因為我一直以為是真 ... 於 www.potatomedia.co -

#11.全家霜淇淋、冰淇淋- 全台灣分店門市查詢 - 大家找優惠

全家鑫德店; 地址:105台北市松山區八德路二段400號; 電話:02-87717609 ... 全家芝蘭店; 地址:111台北市士林區德行東路330號; 電話:02-28314783. 於 twcoupon.com -

#12.《錢穆故居》八芝蘭文化生活圈 士林秋色:漫步士 ... - 博物之島

大家都知道士林夜市,但是,士林其實還有一條老街唷!士林一帶,也就是八芝蘭,是原住民及渡臺先民開墾較早的一塊沃土。今天,我們會在簡有慶老師的陪伴下,從舊街區 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#13.【松園禪林】陽明山美食米其林餐盤推薦,很奇妙的用餐過程

以上是很神奇的用餐體驗過程真棒。 松園禪林資訊. 地址:台北市士林區菁山路101巷160號; 電話:0900 ... 於 bunnyann.com -

#14.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

臺北市士林區、文化. 目次. 八芝蘭地名的由來. 1-2. 漢人與原住民結婚(一). 3-4. 漢人與原住民結婚(二). 5-6. 有應公和魔神仔. 7-8. 八芝蘭的聖媽廟. 於 tm.ncl.edu.tw -

#15.奢侈品- 商品搜索- 京东

... 纽芝兰(NUCELLE) · 中国财政经济出版社 · 磨铁图书(Xiron) · MAX MARA · 贝汉美(BHM) · 川久保玲(CdG) · MCM · 鳄鱼恤(CROCODILE) · 鳄鱼(LACOSTE) ... 於 list-chaoshi.jd.com -

#16.臺灣清末至日本殖民地時代的文教故事-學校創始- 從外雙溪看世界

士林 ,古稱八芝蘭林,或稱八芝蘭,原是原住民平埔族的生活空間,清康熙42年(1703年)起,漢人開始移民至這片土地落腳,很快就把士林與附近的土地開墾 ... 於 blog.udn.com -

#17.八芝蘭‧天玉齋隨筆 - 博客來

作者介紹. 作者簡介 曹賜固 1903年出生於士林蘭雅。先後畢業於八芝蘭公學校(今 ... 於 www.books.com.tw -

#18.士林區

士林 區(臺灣話:Sū-lîm-khu;巴賽語:Pattsiran),舊稱「八芝蘭」,位於臺灣臺北市北部,面積為平方公里,人口約有萬人,以面積是臺北市第一大區, ... 於 fullboules.fr -

#19.士林美食|口感清爽的好吃手工涼麵『八芝蘭涼麵』價格 - 愛食記

捷運劍潭站、士林夜市涼麵推薦『八芝蘭涼麵』原來士林好吃涼麵不只有好朋友涼麵谷哥評價4.3顆星的八芝蘭涼麵真的大份量又清爽、配上一碗味噌蛋花綜合 ... 於 ifoodie.tw -

#20.【士林】官邸、水圳與士林新街之旅(上篇)士林官邸X福德洋圳

士林 原本是平埔族「麻少翁社」居住地,明末清初漢人陸續由淡水溯基隆河入墾,因當時多產蘭花,故舊名「蘭林」。清代中葉改稱「芝蘭」,又稱為「八 ... 於 eisei86.pixnet.net -

#21.士林公學校開校四十週年紀念運動大會照 - 校園生活記憶庫

臺北市士林公學校. 校名變革:. 1895年,芝山巖學務部學堂. 1896年,臺灣總督府國語學校附屬芝山巖學堂. 1896年,臺灣總督府國語學校第一附屬學校. 1898年,八芝蘭公 ... 於 school.nmth.gov.tw -

#22.士林八芝蘭

維基百科:士林區的舊名「八芝蘭」(Pattsiran),為平埔族語「溫泉」之義。 贊助:十方書有限公司https://www.facebook.com/10funshu 推薦臉專: 《天母三角埔》 於 www.facebook.com -

#23.【街景解謎】八芝蘭異聞錄:消失的吊橋找尋城市中河流的痕跡

於是,你選了左手邊的基河路。而且,那裡在手機地圖的標示寫著「士林夜市」,你心想市場人多,也許可以問到更多資訊 ... 於 e-info.org.tw -

#24.八芝蘭刀的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

「小頑銅」八芝蘭刀天山士林刀茄柄竹葉刀台灣寶刀 · $6,980. 價格持平. 露天拍賣. bb0606mm的賣場(140). 二手早期古川士林刀八芝蘭刀/長約18cm. 於 biggo.com.tw -

#25.這次調查次序是石确———芝山巖|舊士林

清雍正年間,一些福建漳州人開發了士林,稱之爲八芝蘭(番語. )。這地方在整個臺北地區來說,雖比新莊、艋 ... 這地方較早形成的聚落在今美國學校附近的舊士林,陽明山入口. 於 www.th.gov.tw -

#26.汪葛雷觀點:柯文哲選總統,不敢拿政績做宣傳 - 風傳媒

不只北流有問題,位於士林的臺北表演藝術中心(北藝)也出包,北藝在柯任 ... 孔子曰:「與善人居,如入芝蘭之室,久而不聞其香,即與之化矣;與不善 ... 於 www.storm.mg -

#27.八芝蘭刀- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年7月

【阿維】早期~外銷美國士林刀~(八芝蘭刀). ... 【瑞棋精品名刀】#KUG2526 士林名刀(八芝蘭刀) ... 「小頑銅」八芝蘭刀天山士林刀茄柄竹葉刀台灣寶刀高雄市 ... 於 www.lbj.tw -

#28.環保阿嬤巡禮士林國小/八芝蘭公學校

今天沒去北投,5點到達士林民眾運動中心,等到6點開始進場昨天台大鄭文芳醫師說要等到8月23日才能泡水, 沖沖水就出來,隨便走走, 看到士林國小規模 ... 於 f30917.pixnet.net -

#29.三芝鄉

行政區劃三芝區的行政區劃轄有八賢里、埔頭里、古庄里、新庄里、埔坪里、 ... 臺北市士林區重陽橋: 3.923 重陽橋聯絡線市道106甲線: 新北市泰山區泰林 ... 於 hevisa.online -

#30.韻律舞舞蹈

八芝蘭 元極舞士林橋隊 晨間運動包括元極舞舞術、韻律舞舞蹈。 參與各公益團體之公益表演活動. 101.02.02.八芝蘭元極舞於士林橋下舉辦新春團拜. 101.09.02.八芝蘭元極舞 ... 於 www.shilinturn.org.tw -

#31.政府公報 - 第 21 卷,第 598-623 期 - 第 643 頁 - Google 圖書結果

... 封比干之墓導場姬室風規樹之準繩厥施廣矣故如譚嗣同則宏規茂識學成一家林旭則英 ... 為德不孤紫衣變夫齊風善認聞於河右異材蔚起松柏同其後駐眾志必学芝蘭北於入室 ... 於 books.google.com.tw -

#32.今昔– 士林地方知識學(臺北市士林社區大學)

芝蘭 八景的第一景「芝山獨峙」,就是芝山岩,表示這是很重要的地景,日本時代四國遍路中的八十八個石佛,其中就有十二番在芝山岩,表示這裡有十二個景點,因為這有芝山岩 ... 於 tsccs.org -

#33.雙溪自行車道、八芝蘭老街、神農巧遇![台北市士林區] - 旅聯網

健行雙溪自行車道, 右去左回, 從雨農橋走到雙溪河口, 回程順道造訪士林最古老的街區~八芝蘭老街、市定古蹟神農宮,還有因緣參觀了台灣藝術大學書畫 ... 於 www.waytogo.cc -

#34.八芝蘭足跡.敘事人文地景變遷工作坊 - 士林社大官網

臺北市士林區位在基隆河邊,為士林文化及歷史發展的倚靠,也是促成早期士林地區水澤生態的重要水域。透過室內課程介紹八芝蘭的昔日風華與人文、地景與 ... 於 www.tscc.org.tw -

#35.島史的求索 (台灣史論叢 史學篇) - 第 69 頁 - Google 圖書結果

正五位楫取道明等六人帶學務,派八芝蘭士林街專從其事。會土匪蜂起,道明等死之。時明治二十九年一月一日也。內閣總理大臣大勳位侯爵伊藤博文書 碑文寫說「會土匪蜂起」, ... 於 books.google.com.tw -

#36.【跟著旅讀去散步】從八芝蘭到士林

【跟著旅讀去散步】從八芝蘭到士林 ... 路線特色:. (1)清領時期,漳泉械闘使得士林舊街被毀而重建慈諴宮於新街現址,進而成為士林的發展中心。 (2)台北表演藝術中心: ... 於 www.orchina.net -

#37.士林‧士林

位置是指士林區北方「三角埔」到北投區「頂北投」一帶(陽明山~北投:永平、倫等、大 ... 士林地名的演變(地籍資料) ... 清雍正5年10月, 居民增建店舖而稱八芝蘭林街. 於 1taoveijamraafkccloyyw.on.drv.tw -

#38.小说《奶爸他不务正业张宸苏幂》TXT下载

书名:[综]总是不务正业作者:灵台净明芝兰 ... 只是作者关于穿越的脑洞,大概是种田、真太监、现代军医、万花、士子、将军、女太监、皇子、星际、 ... 於 w.xinremenxs.com -

#39.八芝蘭竹Bambusa pachinensis-台北植物園館 - 農業知識入口網

台灣特有種。1916年,由日本的植物學家早田文藏(Hayata)在士林發現的,又早期士林的舊名是「八芝蘭」,為平埔族語,因此被稱為「八芝蘭竹」。 於 kmweb.coa.gov.tw -

#40.中間寫的三個字"八芝蘭", 是士林的舊名 - Flickr

中間寫的三個字"八芝蘭", 是士林的舊名. 查了一下, 八芝蘭, 原名八芝連林或八芝蘭林, 之後也有稱為芝蘭. 其中「八芝連林」為原住民時的名稱, 是溫泉的意思. Done. 於 www.flickr.com -

#41.群山環繞活盆地秘境搖滾區第一排景觀餐廳,還有絕美玻璃屋。

【南投】 山頂玻璃屋私房菜|純預約制無菜單私房料理. 為什麼說這家很隱藏版,因為雖然位於台21線上,但真的很容易錯過,車速 ... 於 mikatogo.com -

#42.八芝蘭涼麵劍潭早餐街爽口涼麵搭配味噌蛋花綜合湯一套吃起來 ...

「八芝蘭涼麵」 士林涼麵推薦,位在「劍潭早餐街」多款爽口涼麵搭配味噌蛋花綜合湯,一套吃起來好滿足。這天吃完「饅頭夾蛋餅」剛好看到斜對面這 ... 於 stancy.tw -

#43.臺灣工程教育史-第壹篇:臺灣工業教育與工程教育發展歷程概要

伊澤部長將事務所遷至臺北近郊士林(八芝蘭)芝山巖,設置學堂(國語傳習所),開始進行國語(日語)傳授課程,藉以培養臺籍日語教師。 1896年 3月31日公佈總督府直轄學校 ... 於 books.google.com.tw -

#44.全台最早創校國小在士林士林國小為國民教育發源地 - 中央社

士林 ,古稱八芝蘭,在1895年日本武力接收臺灣後,由總督府設立了「芝山巖學堂」,是全台灣國民教育的發源地。隨著時代變遷,芝山巖學堂曾改稱「國語 ... 於 www.cna.com.tw -

#45.士林區 - 维基百科

士林 區舊名「八芝蘭」(Pattsiran),為平埔族語「溫泉」之義。在漢人尚未入墾之前,為平埔族「麻少翁社」居住地。清朝時期實施堡里制,簡化其名為「芝蘭堡」(稍後再 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#46.士林的拓墾初始—八芝蘭紀事 - YouTube

說故事:陳健一士林地區拓墾初始的1709年下樹林埔地雙溪河口仍在台北湖邊緣,漳州人取得墾照,積極拓墾;有墾地有條磺溪的河流,因自溫泉區, ... 於 www.youtube.com -

#47.士林/大事記- 淡水維基館 - 淡江大學

地方文人選芝蘭地名勝八景:「賦詩一曰芝山獨峙,二曰蘭港雙橋,三曰竹林石室,四曰石壁漁舟,五曰番井沸泉,六曰猿洞桃花,七曰磺溪吼雨,八曰屯山積雪。鄉人始稱古早芝蘭 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#48.台北.士林文風鼎盛八芝蘭士子如林墨韻濃 - 人間福報

台北市士林區原名「八芝蘭」,是平埔族語「溫泉」的意思,因晚清年間,文風鼎盛,考中科舉的人數眾多,贏得「士子如林」的美譽。 於 www.merit-times.com -

#49.[戲說台灣][精華][20161210][台北士林]八芝蘭傳奇 - YouTube

[戲說台灣][精華][20161210][台北士林]八芝蘭傳奇. 台灣文化. 台灣文化. 113K subscribers. Subscribe. <__slot-el>. Subscribed. 1.4K. I like this. 於 www.youtube.com -

#50.士林古名「八芝蘭」,那「三芝蘭」之名是指哪裏?

後改隸芝蘭堡. 光緒年間屬淡水縣芝蘭一堡. 日治大正年間屬於七星郡士林庄. 民國卅八年後與北投合併為陽明山管理局. 民國五十六年併入台北市為士林區。 於 zdfhsdfgwerr.pixnet.net -

#51.台北市士林區葫東街 - assises-cncc-2022.fr

區內東北為大屯火山群,以七星山1,公尺最高,東南部有大崙山士林區( 臺灣話: Sū-lîm-khu ; 巴賽語:Pattsiran),舊稱「八芝蘭」,位於臺灣臺北市 ... 於 assises-cncc-2022.fr -

#52.《 八芝蘭(士林)大事記》施百鍊主編國家三級古蹟芝山巖惠濟 ...

《 八芝蘭(士林)大事記》施百鍊主編國家三級古蹟芝山巖惠濟宮【CS超聖文化2讚】 · 優惠活動看全部 · 運送NT$ 65合併運費規則 · 付款 · 尚未有評價 · 賣家資訊. 於 www.ruten.com.tw -

#53.教會歷史| 台灣基督長老教會士林教會

主耶穌基督的救恩臨到八芝蘭(士林),是藉著胸懷神的愛與宣教熱火,人稱「馬偕」的偕叡理牧師。 一八七二年三月九日加拿大青年偕叡理牧師The Rev George Leslie Mackay( ... 於 www.sl-pc.org.tw -

#54.第四千四百六十一章失地投敌依律处 - 爱下电子书

带崽替嫁后,王妃她被娇养了. 女医易卿穿越成被放逐的庶女,带个生父不详的拖油瓶,又惨遭嫡母逼婚,怎一个惨字了得? · 蜜桃千金八分甜. 备受欺辱的灰姑娘贝优优,被顶级 ... 於 m.aixdzs.com -

#55.【走讀台北】士林不只有夜市!走進「士林舊街」芝蘭街

位於文林路上的士林橋,他的出現可是跟林爽文事件有關係呢!1786年林爽文事件擴及北部的淡水、新莊與八芝蘭,其中漳州人們為保命逃到芝山岩上避難,舊 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#56.早期天山士林刀(1) 八芝蘭刀/長約18cm | 蝦皮購物

天山士林刀,如圖,開闔正常,刀肉美,以現況出售,售出不退換長度不含扣約18cm / 闔上約11cm 重約88g 購買早期天山士林刀(1) 八芝蘭刀/長約18cm. 於 shopee.tw -

#57.士林區位於台北市北部,居大屯火山彙南側 ... - 八芝蘭鄉土文化館

士林 區位於台北市北部,居大屯火山彙南側斜面及台北盆地北部。東北為山地,平原分部在西南部磺溪下游及基隆河、淡河間地帶。前者稱士林平原,後者即社仔平原。 於 country.slps.tp.edu.tw -

#58.士林區- 維基百科,自由的百科全書

士林 區(臺灣話: Sū-lîm-khu;巴賽語:Pattsiran),舊稱「八芝蘭」,位於臺灣臺北市北部,面積為62.3682平方公里,人口約有26.7萬人,以面積是臺北市第一大區,人口 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.「2023新北南島文化節」接駁車、原民歌手表演、闖關活動

2023/07/22, 2024/10/?, 光陰淡水18歲靚事, 淡水海關碼頭、得忌利士洋行. 2023/07/22, 2023/09/16 ... 得忌利士洋行.滬尾礮臺 · 三芝 · 芝蘭公園. 於 strolltimes.com -

#60.【台北士林美食】八芝蘭涼麵、超值涼麵套餐~飽足感十足!

涼麵配味噌湯, 是台北人最愛的早午餐及宵夜~~幸福好滋味!台北士林美食「八芝蘭涼麵」 , 位於士林區文林路日新眼鏡巷內,麵體是雞蛋細麵而非常見的油 ... 於 may128.com -

#61.士林介紹- 台北市導覽 - 台灣旅遊局

士林 的舊名為「八芝蘭」,在凱達格蘭平埔族語為「溫泉」。從清代以來,因建有文昌祠,使這裡的讀書風氣興盛,出了許多秀才、舉人,有所謂「三步一秀、五步一舉」的 ... 於 www.taiwanlook.net -

#62.第四季EP6在地士林人的老記憶|關於新舊士林的那些事|漳泉 ...

士林 的由來 · 八芝蘭 」,是「 · 溫泉 」的意思,咸豐九年,當時漢人所居住的舊街一帶因為漳泉械鬥被燒毀,於是遷到新街,也就是現在慈諴宮一帶,其中新街又 ... 於 hogialife.com -

#63.【中央社】全台最早創校國小在士林士林國小為國民教育發源地

隨著時代變遷,芝山巖學堂曾改稱「國語學校第一附屬學校」、「八芝蘭公學校」等,直到1904年底才從芝山巖搬遷至現今在新街的校址,1921年改稱為「士林 ... 於 www-ch.scu.edu.tw -

#64.士子如林八芝蘭:雙溪庄--平埔族毛少翁社活

[士林區--士子如林八芝蘭:雙溪庄--平埔族毛少翁社活動地]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/56/da/e5.html(2023/05/08 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#65.Hi-Life 萊爾富

用心Do 平安渡跟微疼中元普渡 · 萊票券-肯德基/必勝客新上線 · 情人節攻略 · 萊偽出國!真出國趣 · 韓式料理搭飲料 · 萊領包裹 · 加州葡萄的熱情 · 杜老爺品牌月 ... 於 www.hilife.com.tw -

#66.士林刀

出身八芝蘭的郭合於1870年(同治9年)創立「郭合記」,製作手工刀,至今其後代子孫、徒弟尚繼續生產,已傳至第五代。早期士林刀刀身為白鐵包鋼,刀柄覆以牛角,兩側包銅, ... 於 nrch.culture.tw -

#67.[轉錄] 士林昔日- 精華區BigShiLin

我的故鄉八芝蘭—士林史明八十四載寒暑,回首一生為台灣奔波,歷經離鄉背井之苦,對台灣的愛卻始終不減。尤其,幼年在士林家鄉的點點滴滴, ... 於 www.ptt.cc -

#68.臺灣寫真帖: 1908年臺灣各地老照片 - Google 圖書結果

芝山巖學務官僚遭難碑芝山巖距離士林街約數町,在平地屹立一座小丘, ... 臺灣全島歸我版圖,革故鼎新,聲教為先,正五位楫取道明等六人帶 學務,派八芝蘭士林街 ... 於 books.google.com.tw -

#69.士林美食|口感清爽的好吃手工涼麵『八芝蘭涼麵』價格

捷運劍潭站、士林夜市涼麵推薦『八芝蘭涼麵』原來士林好吃涼麵不只有好朋友涼麵谷哥評價4.3顆星的八芝蘭涼麵真的大份量又清爽、配上一碗味噌蛋花綜合 ... 於 angelababy.tw -

#70.八芝蘭番仔井 - 國家文化資產網

士林 區. 八芝蘭番仔井. 主管機關資訊. 名稱:臺北市政府文化局 聯絡單位:文化資產科 聯絡電話:(02)2720-8889 聯絡地址:臺北市信義區市府路1號4樓 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#71.八芝蘭史-士林舊街.神農宮|台北市景點 - 104高年級

靠近士林橋頭的「郭元益餅店」起家厝,清末至今傳承上百年! 神農宮最早叫芝蘭廟,原是漳州人建的土地公祠,後改奉神農大帝而改名。 於 senior.104.com.tw -

#72.我的故鄉八芝蘭士林- 史明- Google Books

我的故鄉八芝蘭士林. Front Cover. 史明. 史明教育基金會, 2001. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's ... 於 books.google.com -

#73.八芝蘭-詞目 - 教育部臺灣閩南語常用詞辭典

八芝蘭 Pat-tsi-lân臺北市士林(附錄-地名-舊地名) 於 sutian.moe.edu.tw -

#74.士林~八芝蘭傳奇 - 救國團台北市士林區團委會義工精彩部落園地

八芝蘭 傳奇83年八芝蘭團隊係延續81-82年於陽明山「福音園」舉辦○○新義工甄訓,社子團部正式搬遷至士林前港地區華齡街「童年托育中心」, ... 於 tpmtc111.pixnet.net -

#75.八芝蘭涼麵| 中式、日式、小吃、免預約 - Gomaji

八芝蘭 涼麵 在您的印象中,涼麵最精華的部分是什麼!?是那涮嘴迷人的獨門特調醬汁、咕溜彈牙的特製涼麵還是那富有溫度與情感的手作美味?近士林夜市、陽明戲院,士林 ... 於 www.gomaji.com -

#76.歷史背景 - 郭合記

士林 刀是一種刀柄如茄形,刀身如竹葉的(茄柄竹葉刀), 又稱(八芝蘭刀) (士林古名) ,日治時期才改稱(士林刀) ; 其特色在於可折疊、攜帶方便、手工研磨、觸感及銳利度都 ... 於 www.shilin-knife.com.tw -

#77.《 八芝蘭(士林)大事記》施百鍊主編國家三級古蹟芝山巖惠濟宮 ...

《 八芝蘭(士林)大事記》施百鍊主編國家三級古蹟芝山巖惠濟宮【CS超聖文化2讚】 於 www.pcstore.com.tw -

#78.八芝蘭大腸包小腸(@pattsiran) • Instagram photos and videos

位於士林夜市慈諴宮門前. 5 posts; 27 followers; 10 following. 投完票就該來一份大腸包小腸#士林夜市# · 部長都來吃了,還不來吃看看嗎? #士. 於 www.instagram.com -

#79.Subeng1918(Su Beng-史明文物館) on Twitter: "因此 ...

因此,一年到頭無數個節日,就代表無數個祖孫對坐、歷史傳承的機會。 (摘自史明「我的故鄉八芝蘭-士林」士林歲事記). Translate Tweet. 於 twitter.com -

#80.潘懷宗》比瑞士刀歷史更久的士林百年製刀技藝北市府應協助延續

【愛傳媒潘懷宗專欄】台北市士林區(即早期八芝蘭),在清朝末年到日治時期,由於五金業昌盛,因此醞釀出具地方特色的製刀業,更由於技藝精湛, ... 於 today.line.me -

#81.士林

士林 ,其名取自該區內股十的「士林街」。昔為原住民毛少翁社所居,舊名八芝蘭林,或是八芝連林。 在平埔族的意義上,就是「溫泉」的意思。再康熙四十八年,陳賴章集團 ... 於 ci6.lib.ntu.edu.tw -

#82.士林夜市的歷史

「八芝連林」是藩語,是溫泉之義。漢籍上最早的記錄是載於清雍正二年黃叔敬「台海使槎錄」藩俗六考中:清代地方行政區名叫做「芝蘭堡」。至清末。科名特盛,文風蔚起,以其 ... 於 sites.google.com -

#83.古士林刀-八芝蘭刀(已預訂) | Yahoo奇摩拍賣

古士林刀-八芝蘭刀(已預訂) · 郵寄掛號 — 單件運費$65 · 面交/自取/不寄送 — 免運費. 於 tw.bid.yahoo.com -

#84.民國99台灣久久-115歲士林國小全台最老小學

日本領台第一年,首任台灣總督府學務部長伊藤修二,選定台北八芝蘭(今士林)的芝山岩,創辦「芝山岩學堂」。此地同時也被塑造為日治時代的師範教育 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.士林地名由來- 地方- 自由時報電子報

士林 舊名「八芝連林」或稱「八芝蘭」,是平埔族凱達格蘭語「溫泉」的音譯,清代的行政區名稱為「芝蘭堡」,因清朝末年普設私塾、社學、義塾, ... 於 news.ltn.com.tw -

#86.Finding a WAY 地圖遊戲- 八芝蘭尋謎:消失的吊橋

爺爺旅居海外多年的好友「宋伯伯」,在年長患病以後回到臺灣。輕微癡呆的宋伯伯,老是惦念著他年輕時把「劍潭秘寶」埋藏在士林地區的某座橋頭、但現在就是找不到了。 於 www.ntustmeg.net -

#87.臺北市立圖書館--線上參考服務

1.士林舊名八芝連林,又改稱為芝蘭(「八芝連林」是蕃語,是溫泉之意)。 漢籍上最早的紀錄是載於清雍正二年黃叔敬「臺海使槎錄」藩俗六考中:清代地方 ... 於 webref.tpml.edu.tw -

#88.來去士林「八芝蘭」玩水享用美食- 台視影音

01:36. 低溫16度來去北投泡湯吃酒家菜 ; 01:22. 冬遊鹿港21道小吃宴只要300元 ; 01:15. 吃美食護生態12吃魚虎料理正夯 ; 01:12. 新竹九降風吹拂烏魚子肥美好吃 ; 01:32. 美味軟 ... 於 www.ttv.com.tw -

#89.探索八芝蘭前世今生重溫士林地方文化 - 台灣好新聞

士林 區公所為了讓長輩們回味八芝蘭的發展,也讓年輕世代探索八芝蘭的歷史典故,特別選在士林捷運站的露天市集廣場,也是最早期的發源地,透過歌仔戲的表演 ... 於 www.taiwanhot.net -

#90.奢侈品- 商品搜索- 京东

品牌:. 所有品牌; A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P ... 於 list-chaoshi.jd.com -

#91.探索八芝蘭的前世今生】士林區公所人口政策宣導活動開始報名 ...

【飲水思源~探索八芝蘭的前世今生】士林區公所人口政策宣導活動開始報名了! 士林,一個人文薈萃、景緻優美的地區,其中也蘊藏了許多動人的文化故事與 ... 於 www.fingermedia.tw -

#92.樂活長者,一同建造 寫於士林新教育館獻堂禮拜前 - 教會公報

周惠初. 感謝上帝恩典,自1893年馬偕牧師帶領學生到八芝蘭(今日士林)設立教會至今,「宣揚耶穌基督救恩,培育信徒身心靈命落實相愛服侍社群,分享 ... 於 tcnn.org.tw -

#93.士林巷弄速寫 - 九歌出版社

士林 ,是作者的故鄉。卻很少看到畫家去畫它,更別提說走進士林的巷弄中去記錄這個正在改變中的社區。 於 www.chiuko.com.tw