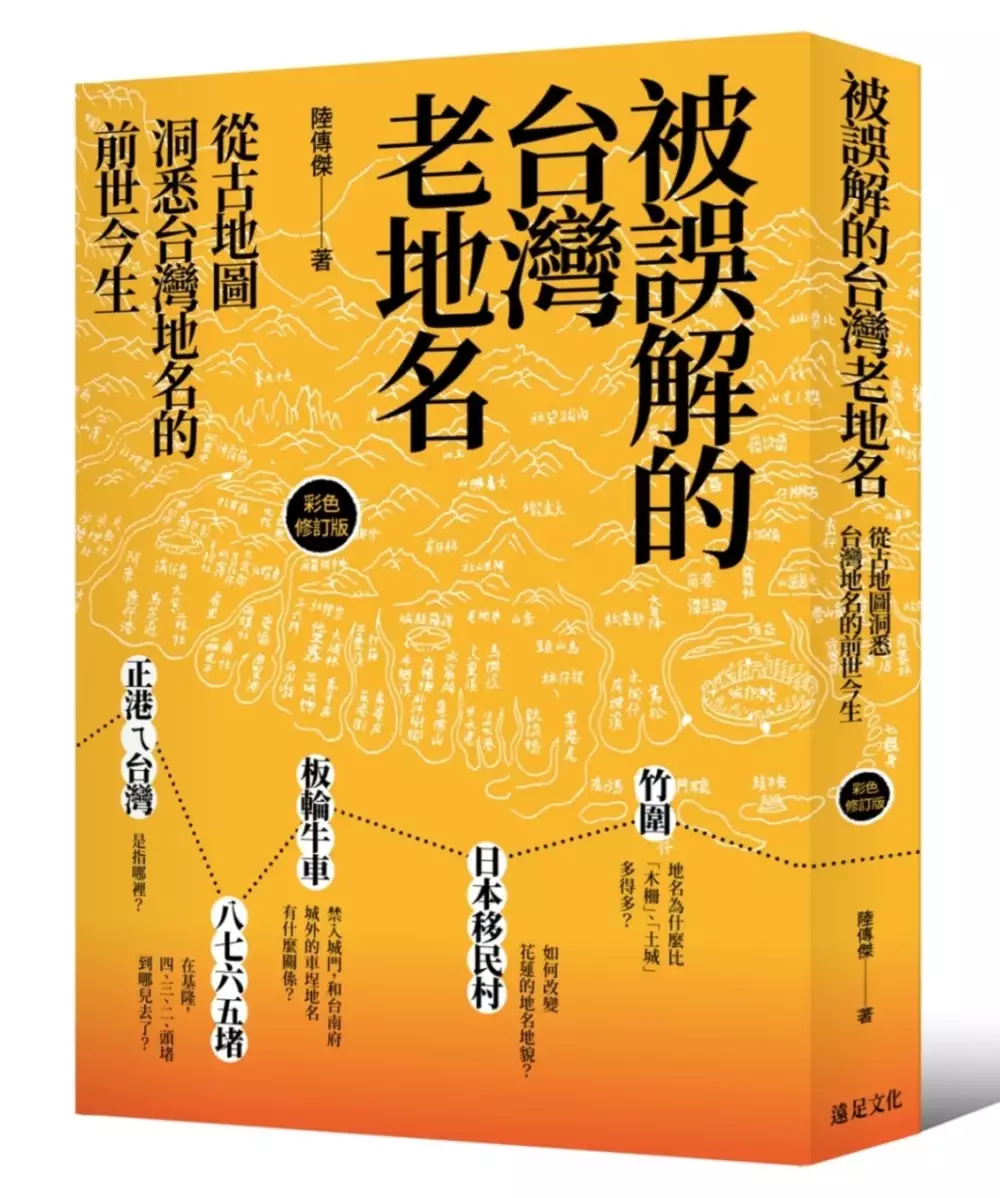

安平古堡城牆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陸傳傑寫的 被誤解的台灣老地名(彩色修訂版):從古地圖洞悉台灣地名的前世今生 和張運宗,黃沼元,戴震宇,李易蓉,陳仕賢,陳彥仲,陳柔森,張志遠,謝宗榮的 台灣歷史角落巡禮(共5冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台南安平古堡外城牆再現380年前榮景 - 王錦德也說明:為展現熱蘭遮城外城遺跡,台南市政府特地將遮蔽、附生在外城北城牆的民宅和植栽全部拆除,重現380年前安平古堡榮景。與國勝路平行的外城北城牆, ...

這兩本書分別來自遠足文化 和遠足文化所出版 。

長榮大學 美術學系碩士班 黃銘祝所指導 蔡佳蓉的 詩意府城 – 臺南古蹟意象 蔡佳蓉創作論述 (2021),提出安平古堡城牆關鍵因素是什麼,來自於臺南、古蹟、歷史、意象、繪畫。

而第二篇論文國立屏東大學 不動產經營學系碩士班 白金安所指導 陳譽文的 居民對古蹟保存之文化價值、文化認同與滿意度之研究-以恆春古城為例 (2019),提出因為有 恆春古城、文化價值、文化認同、滿意度的重點而找出了 安平古堡城牆的解答。

最後網站2023 安平古堡觀光景點推薦則補充:前往安平區旅遊時,別忘了參觀安平古堡這個熱門旅遊景點Expedia.com.tw 的安平古堡旅遊指南 ... 現存的城牆殘壁,老榕樹盤據,十分滄桑,也成為一個相當吸引人的景點。

被誤解的台灣老地名(彩色修訂版):從古地圖洞悉台灣地名的前世今生

為了解決安平古堡城牆 的問題,作者陸傳傑 這樣論述:

•「正港ㄟ」台灣是指哪裡? •昔日台北城有個「小東京」在哪裡? •台灣有兩百多個以「竹圍」命名的地方? •澎湖「媽宮」為什麼改名為「馬公」? •基隆有五堵、六堵、七堵與八堵,四堵、三堵、二堵和頭堵到哪兒去了呢? 地名是人類活動的歷史產物,是地方居民因應地理環境因素,以及融合語言、歷史與風俗所創造出來的文化結晶。台灣融合豐富的族群文化,包含原住民、閩南、客家、日本甚至是歐洲人都曾在這片土地留下足跡,共同交織出許多獨特且豐富的地名文化。 本書透過豐富的的史料與古地圖,加上大量田野調查結果,層層剖析、剝絲剝繭,挖掘出許多老地名背後不為人知的

故事,更替訛誤的地名舊說提出全新觀點。在地名與各種族群文化典故、地形證據的精采推理辯證中,我們看見的不只是地名資料的重建與整理而已,更是亟欲被大眾重新認知的文化記憶,以最有骨肉血淚的面貌,展現在你我眼前。 探尋老地名,也是對自身存在根源的好奇心 「上了大學後,在文史材料上讀到,澎湖的「紅毛城」應該在馬公風櫃里的風櫃尾,那麼我們舊居附近的紅毛城又是怎麼一回事?當時在澎湖,沒聽人說過風櫃尾有一座紅毛城… 十餘年前,我在「大地地理雜誌」任職,期間負責製作過一篇澎湖專輯,曾向紀錄片導演齊柏林徵調了一批澎湖的空拍圖片。當時看到一張鳥瞰風櫃尾的空拍照時,一時不敢相信自己的視覺,那不正是傳

說中的風櫃尾紅毛城嗎? 至於我家附近的朝陽里紅毛城,也就是通稱的紅木埕又是怎麼一回事?」 本書特色 ☆大膽挑戰舊有觀點,為地名由來提出新說法 過去研究認為「堵」是指防範敵人入侵所築的土牆,但作者根據地圖上的判讀及實地考察,發現所有以「堵」命名的地方都是位於連續的河曲地形上,其特徵為河曲上的小山,推翻舊有的研究說法。 ☆主題式地名蒐錄,研究老地名不可或缺的最佳資料庫 本書根據族群、地形等不同主題蒐羅各地方地名資料,是人文、歷史、地理、社會等學科研究必備的基礎素材。 ☆豐富珍貴的古地圖與老照片,深入解讀台灣地名的由來與變遷 遠從荷西時代的古地圖,到近代人所繪的精

細地圖,作者皆能以深厚的地名研究知識,解讀地圖內涵的豐富訊息,相當精采而實用。

安平古堡城牆進入發燒排行的影片

法語主持人: #戴子絢同學

本集主題:尋跡台灣Tracing Taiwan個展

藝術家艾丹Daniel Arroyo 專訪

這集邀請到方濟中學高一生 #戴子絢同學,用法語來專訪來自歐洲西班牙的藝術家艾丹。

~尋歐洲先人足跡,繪出台灣的自然與人文~

2014年第七屆金車青年油畫獎,藝術家艾丹以作品《熱蘭遮城》奪得首獎,畫面中筆法細膩、技巧高超,深刻表達出安平古堡城牆上生命力鮮活的樹根與歷經歲月洗禮的斑駁牆面。今年艾丹的油畫個展【尋跡台灣Tracing Taiwan】將延續去年的創作理念:循著歐洲先民於台灣留下的歷史遺跡、覓求人為與自然相輔而成的生命軌跡。

來自歐洲西班牙的藝術家艾丹,從小接受西方藝術教育。在2010年結束巴黎高等美術學院的學業後,決意跟隨妻子Erica來台定居。在他的作品中,可以觀察到歐洲傳統畫派對他的影響,以及對於亞洲文化與圖像符號的高度興趣。身為一位在台灣生活及創作的歐洲人,他非常喜愛文化跨界的交流,在創作上更著重於如何以藝術家的眼光,看待亞洲的社會文化及景觀。

面對台灣的景色與景點,艾丹很自然的被過去所熟悉的西方歷史,以及歐洲美學觀點所影響,在創作上試著採用西方經典繪畫中的美學觀點:對「美」講求平衡與對稱,表現在色彩的使用以及戲劇性的光線處理,同時對於大自然的無窮盡,充滿著浪漫想像。具有歐洲的美學背景與文化傳承,對艾丹來說是一種文化及身分的認同。

傳統歐洲對於遺跡、廢墟的描繪,總是充滿詩意且帶有強烈美學觀點。尤其是中古世紀文化復興,所有的遺跡、廢墟被視為對過去輝煌歷史的一種緬懷。而來自歐洲的西班牙與荷蘭都曾在台灣殖民而留下建築與遺跡,代表著西方文化曾經的存在,艾丹單純以西方對於「遺跡」(ruin)的欣賞角度與思維去看待這些歐洲先人的足跡。

對藝術家艾丹來說這些遺跡與廢墟最美之處,在於經過歲月累積而呈現的樣貌,反而增添美學價值;特別是隱居城鎮中毫不起眼的牆面、被遺棄不再使用的空間或房子,都是很好的例子。系列作品中《十三層選銅廠遺址,水湳洞》、《台南永福路》與《熱蘭遮城》皆是以此觀點所創作出來的作品。

主辦單位:金車文藝中心(台北館)

住址:台北市南京東路二段1號3樓

開放時間:周二至周日上午10:00-下午18:00

展覽日期:2015-11-07~2016-01-03

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

詩意府城 – 臺南古蹟意象 蔡佳蓉創作論述

為了解決安平古堡城牆 的問題,作者蔡佳蓉 這樣論述:

本論述以古蹟的意象呈現古蹟文化的歷史意義,進而認同自我與鄉土文化的內涵;以藝術創作來探討台灣臺南的歷史與古蹟建物的印象,將臺南在地文學與古蹟的故事融入在本文作品中,藉由作品的故事與觀者產生連結與共鳴。在文獻探討方面,透過文獻的蒐集將前輩藝術家、當代藝術家、文學家與臺南古蹟、地景、人文歷史及城市之間的相關作品以歷史脈絡來呈現。探討藝術家們創作的時空背景所傳達對於故鄉場景的記憶與感受,如何呈現在作品上並分析其形式內容。在藝術創作方面,溫故而知「新」,藉由藝術家對臺南古蹟、地景的畫作來溫故,進而轉換為自己的感知,重新建構「新」的元素,從中求變創新。透過創作讓作品與觀者產生時間與空間的對話,讓觀者在

觀看作品時,不是單向的「看」作品而已,而是讓觀著意識的參與建立在另一個意象的創作空間裡,是自己與自己在現在與過去交織的時空中互相對話與激盪。而「未來」也將由各形各色的「我們」拼貼而成,雖然充滿了未知,但也因此有著無窮的可能性。

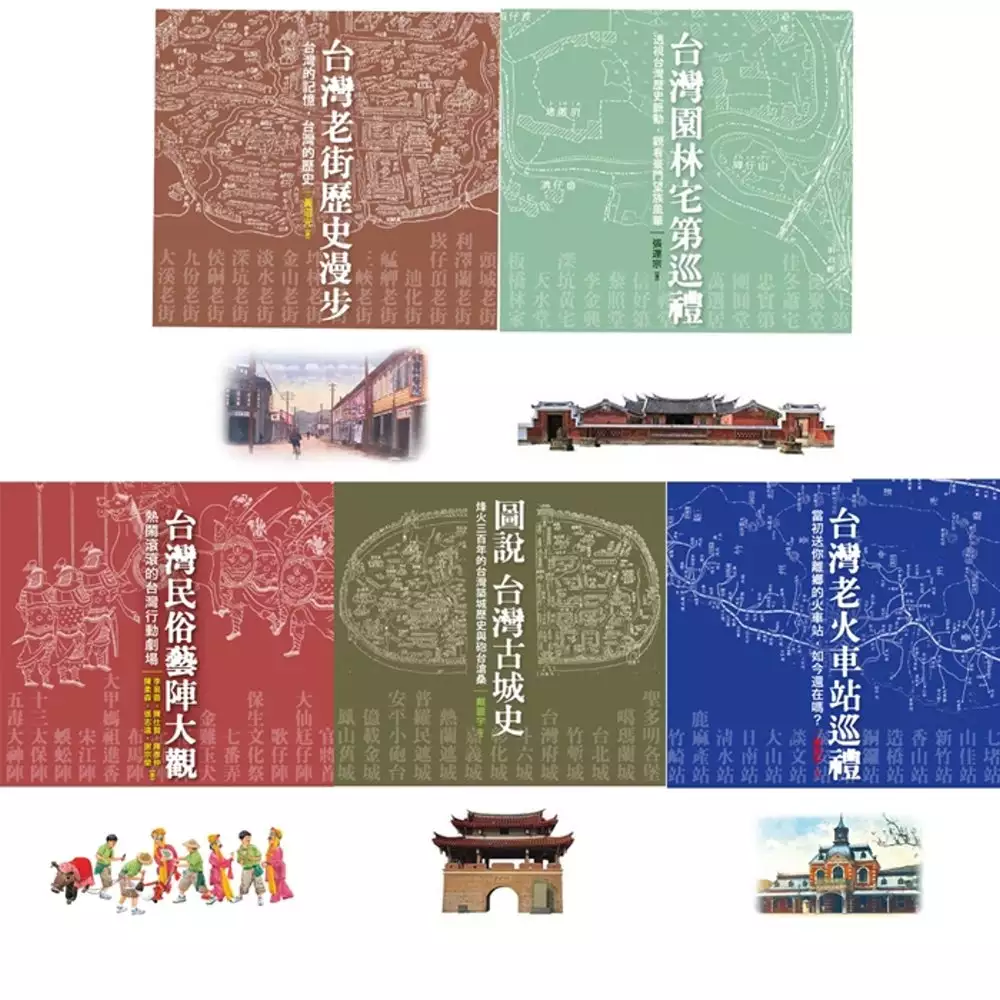

台灣歷史角落巡禮(共5冊)

為了解決安平古堡城牆 的問題,作者張運宗,黃沼元,戴震宇,李易蓉,陳仕賢,陳彥仲,陳柔森,張志遠,謝宗榮 這樣論述:

台灣園林宅第巡禮:透視台灣歷史脈動,觀看歷代望族風華 宅第代表家族和土地之間的變遷與發展, 更是台灣開發史的鮮活見證與記錄! 《台灣園林宅第巡禮》全書展現出台灣先民開拓史,藉由觀賞認識這些老宅第,瞭解先民們開墾的艱辛以及一部部的家族興衰史。介紹台灣古厝的書籍何其多,然多以建築為著眼點。但房子不是死的,它是和人有強烈互動而出現的產物,代表的是家族和土地之間的變遷、發展歷史。 《台灣園林宅第巡禮》介紹台灣重要園林:板橋林本源宅邸(林家花園)、霧峰林家和夢蝶園,宅第部分則介紹全台各地至今尚可得見的優美建築,包括摘星山莊、筱雲山莊、夢蝶園、德聚棠、佳

冬蕭宅、忠實第、鹿港八郊、益源大厝、餘三館、團員堂、萬選居、神岡大夫第、清水楊宅、開台進士第、問禮堂、黎照堂與潘宅、信好第、金廣福天水堂、李騰芳古厝、范姜五宅、義方居、林安泰古厝、大龍峒老師府、蘆洲李宅、深坑黃宅、吳沙大厝、開蘭進士第等著名園林與宅第共二十九處,就其建築之美、歷史背景與創建者之家族發展背景一一細說。跳脫傳統對建築的描繪方式,切進人文的感動,深具內涵。 《台灣園林宅第巡禮》由南往北所列宅第園林,加以述說其歷史背景,列大環境年表及記家族大事,使該建物產生的時代背景浮現,置家族史於其中,使與歷史同步,詳述創建者生平,建築格局、建材、所藏歷史文物及意涵,逐項條理列述,宅第風華躍

然紙上。 本書所列宅第園林,皆為地方開發史之地標建物之碩存者,鑑於其創建者皆為望族,其建物與主人身份相關,自然其格局、用材俱相應的。且宅主之素養,亦深切的影響建物的意象與內涵;又當時的社會治安與建築的防禦功能相應;族籍別亦影響其造型。本書中都逐一詳述解釋,堪稱難能可貴。 冀望本書能為各界愛讀,攜此巡禮各重點名宅園林,作為深度回溯台灣史引道之用。---洪敏麟 精采內容,精心製作 ●圖文並茂:豐富、珍貴的園林及宅第地圖、老照片,在文字之外傳達出更多園林與宅第的歷史背景及宅地興建資訊。 ●深入淺出:作者累積多年的台灣園林及宅第研究,用淺顯的筆觸及文字,敘述台灣

各地重要的名門家族及宅第的背後故事。 ●特別附錄:全書引介之園林與宅第列表。 台灣老街歷史漫步:台灣的記憶,台灣的歷史 老街,是台灣的記憶,也是台灣的歷史 老街,是保留先人開墾歷史的最佳見證。漫步在古老優美得街道上,除了可以眼觀典雅的建築,心靈更得以和雋永的歷史交會,享受當今台灣難得的古意盎然。 雖然台灣的老街道在迅速改變的環境中逐漸消失,但只要把握還來得及欣賞的每一刻、跨出第一步,就能與老街相遇。 《台灣老街歷史漫步》讓您可以輕鬆臥遊於書卷當中的老街道,也讓您可以帶著它走出去,深切體驗這塊美麗的土地。 本書深入介紹台灣50條經典老街,諸如基

隆崁仔頂;台北—迪化街、大稻埕、汐止、三峽、鶯歌、坪林、深坑、石碇、淡水、新莊……;桃園大溪;新竹湖口;台中梧棲;彰化鹿港;嘉義奮起湖;台南—安平、新化;高雄—旗山、橋頭;屏東東港;宜蘭頭城;澎湖馬公;金門—模範街……帶領讀者用去觀照一條老街的形成,走訪老街的身世,飽覽老街的風貌,品嚐在地的特產美食,體驗當地的生活習俗,更引領讀者採取親近老街、尊重老街的態度,重新體會老街的千萬風情。 台灣老火車站巡禮:當初送你離鄉的火車站,如今還在嗎? 消失的、懷舊的台灣老火車站身影, 是許多人烙印心底的童年記憶, 車站與旅人,隱藏了多少的溫馨故事…… 多在十九世紀,鐵路車站是一個

國家文明發達與社會進步的象徵,也是城市的重要地標與門戶。例如日本東京的火車站在皇宮的正前方,中國北京的火車站在正陽門邊。當時歐洲的印象派畫家們常以火車站為創作題材,他們特別喜愛表現蒸氣機火車頭冒出來的黑煙與水氣。火車不但是旅行的重要交通工具,也是紳士淑女交際應酬的地方。台灣早年中南部的年輕人到台北讀書或闖天下,多利用火車北上;入伍當兵的少年也在火車站揮別親友到營區報到;更有許多通學族與通勤族每天與火車為伍。 台灣火車站類型多,且歷史悠久, 極具史料價值及欣賞趣味 十九世紀後期在中國發生了洋務運動,主張「師夷之技以制夷」,台灣在劉銘傳倡導之下,完成了中國最早的三條鐵路之一。從

基隆經台北到新竹,穿越隧道,渡過大橋,是台灣文明進展的里程碑。 從劉銘傳時期到日據時期,甚至到近年,台灣鐵路車站形式多樣,結構與造型各異其趣,反映了不同時代的機能需求與審美觀,具有建築演變史的欣賞與研究價值。劉銘傳所建的火車站屬於草創階段,簡單平房即足應用。日本人所建的車站取法西方古典風格,最重要的車站如基隆、台北、新竹及台中等,皆採西洋文藝復興式建築,屋頂高聳,凸出塔樓,成為城市裡最明顯的標誌。 至一九三○年代以後,多為鋼筋水泥主體,構造普通,火車站建築風格為之一變,如嘉義、台南,都採現代主義的形式。而一九四○年之後,又演變為東方復古的帝國冠帽式建築,如高雄火車站。回顧起來,

日據時期的火車站形貌較為多樣,設計者花費較多的功夫在細部裝飾上。 深入淺出的建築美學報導, 生動、紮實的鐵道旅行指引 《台灣老火車站巡禮》內容紮實,每座火車站都經過田野調查,描述極為生動。每條鐵道線路的沿革與變遷,以及車站的歷史背景,皆有清楚的交待。尤其是對於建築物細部裝飾與設計風格,配合許多圖片作詳盡說明,我認為是一本深入淺出的報導書。透過這本書,可以全面地了解台灣老火車站的發展過程,不同時代建築式樣不同,構造不同,外觀表情亦不同。搭乘火車旅遊台灣各地,有如逛歷史建築博物館,這本書將是最好的旅行指南。---李乾朗 精采內容,精心製作 • 為數可觀的珍貴老

照片,引領您進入縱貫全台老火車站的歷史世界。 • 由北到南,由鐵道主幹到深入內地的支線,為您地毯式環島介紹。 • 文化大學建築系副教授李乾朗推薦,全書製作嚴謹卻通俗易讀。 台灣民俗藝陣大觀:熱鬧滾滾的台灣行動劇場 熱鬧滾滾的台灣行動劇場, 民間豐富生命力的象徵! 台灣民間每當神明遶境出巡、進香割火或喪葬典禮,都會聘請各種民俗藝陣參與遊行,藝陣不僅增添祭典儀式的熱鬧氣氛,也使民俗技藝得以保存,雖然遶境進香的主角是神明,但吸引民眾「看鬧熱」的焦點卻是藝陣的表演,廟會活動提供民俗藝陣表演的機會,而藝陣表演也提升了廟會的藝術性,因此遶境、進香不僅是宗教祭典同

時也是民間藝術活動。台灣的文化中心其實不在縣政府,而在民間廟宇;寺廟建築、雕刻、彩繪、書畫是常態的藝術展覽,而廟埕就是演藝廳;弦歌不綴的野台戲演出是社區的藝術節,而沿街機動式表演的民俗藝陣就是台灣式的「行動劇場」。 民俗藝陣包含「藝閣」 與「陣頭」兩大類,藝閣原稱「詩意閣」,是根據詩詞、神話、民間故事情節,將故事中人物、場景裝置於平閣或車上,藉由人扛或車輛移動作展示,至今大都演變成為電動燈車。陣頭則是以「落地掃」型式沿街作定點演出,其情節單純、表演時間短暫,且妝扮、樂器、音樂曲調也較簡易。 台灣藝陣大都屬於業餘組織,成員多由社區民眾組成,平時各有工作,在廟會或應邀出陣前夕才集中

訓練。早期的藝陣都附屬於角頭廟宇,為神明駕前樂隊或技藝團;藝陣的組成既是為了當地的廟會遊行表演需要,而廟宇也負責藝陣的訓練及運作。藝陣成員是社區子弟也是信徒,社區青年參與社區陣頭,不但有宗教信仰作基礎,加入陣頭可以作休閒娛樂或習藝練武,而且更是參與地方公務、服務鄉里的具體表現,因此出陣時並沒有酬勞,頂多由廟方或頭家、爐主贈送一條毛巾一包香煙致謝,出陣後宴請成員聚餐而已。台灣的藝陣雖然大都是非專業團隊,但卻是真正的民間藝術,它的表演形態簡單卻是民眾自創的藝術型式,藝陣種類繁多則象徵民間豐富的生命力。 遠足文化《台灣民俗藝陣大觀》(原書名《台灣的藝陣》),內容報導這些被人忽視的民間藝術團隊

,紀錄這些藝陣的表演形式。在台灣現今社會中,我們的教育總是以西方藝術、現代藝術為主體,而本土藝術、傳統藝術向來被視為落伍、不入流,在文化中心戲劇節目中常見話劇、兒童劇、現代劇,卻鮮有歌仔戲、布袋戲的演出;音樂會則充斥鋼琴、小提琴、管樂、聲樂、交響樂,卻沒有南北管、八音、唸歌的演出;舞蹈表演則有芭蕾舞、民族舞蹈、現代舞,就是沒有陣頭表演;我們的大專院校成立樂儀隊、啦啦隊,卻沒有跳鼓陣、宋江陣,台灣人看不起台灣文化,正是台灣文化最大的危機。《台灣的藝陣》讓我們瞭解藝陣表演的精華,對於喜歡觀賞廟會活動的民眾而言,這本書不但能讓讀者「知其然」並且「知其所以然」,今後在廟會中我們不再只是「看鬧熱」,更能

瞭解民俗藝陣的內涵與特色。 圖說‧台灣古城史:烽火三百年的台灣築城歷史與砲台滄桑 歷史上屢遭列強征戰、爭奪的台灣, 全台各地可見的城門與砲台遺蹟 其實隱藏著許多可歌可泣的故事…… 想要認識台灣近代史,就從了解城門與砲台開始 本書首先回顧台灣的戰爭歷史,從1624年荷蘭人在台南修築熱蘭遮城(安平古堡)及三十座千斤巨砲起算,荷蘭人與西班牙人在台灣的南北對峙、明鄭(鄭成功父子)與清軍的殊死戰役、清軍與英法兩國的鴉片戰爭和中法戰爭,以及「台灣民主國」與日本皇軍的乙未戰爭……,記錄著台灣多元歷史的開端、戰火不歇的三百年,列強你爭我奪,一防一攻,僅存的遺蹟及證

據就是:台灣的城門與砲台。 書中從基隆紅毛城一路細數,直抵恆春古城,再跨海探訪澎湖媽宮城,為您娓娓道來這遺留在每一座古城與砲台上,血跡斑斑的台灣近代史。 走訪古城門、舊砲台,體會先人的傳奇與智慧 本書由李乾朗教授審訂,從地理空間之學看城門、砲台史蹟,內容從雞籠紅毛城一路南下,直抵恆春古城,再跨海到澎湖媽宮城,介紹二十餘座古城及近三十座古砲台。 每座城池及砲台均以古地圖呈現相關地理位置,對照現代街道圖;同時根據文獻史料,重繪城牆與砲台復原圖,並搭配老照片與現代照片做實景比對。 閱讀本書,讓你更深入台灣近代發展的核心關鍵,同時領略前人興築城門與砲台的智慧與藝術。

精采內容,精心製作 ●圖文並茂:豐富、珍貴的古地圖、老照片以及精細的城門砲台復原圖,在文字之外傳達出更多古城與砲台的歷史資訊。 ●深入淺出:作者累積多年的台灣戰爭史及古城研究,用淺顯的筆觸及文字,敘述台灣每個古城的背後故事。 ●特別附錄:台灣戰事與築城大事年表(西元1387年至1998年)。 名人推薦 東海大學歷史學系洪敏麟教授 台灣文史研究專家莊永明 李乾朗教授 靜宜大學台灣文學系教授林茂賢

居民對古蹟保存之文化價值、文化認同與滿意度之研究-以恆春古城為例

為了解決安平古堡城牆 的問題,作者陳譽文 這樣論述:

文化資產為代表地方人文的傳承與記憶,政府藉由文化資產的保存,展現國家文化獨特性。故居民對古蹟的文化價值認知與文化認同是值得深思的課題,又政府積極推動文化建設是為強化國家認同、凝聚地方意識,其背後需要民眾的支持,因此瞭解居民對古蹟保存之滿意度亦為政府文化建設的重要關鍵。然在學術上對居民的文化價值、文化認同與滿意度缺乏有效的測量量表及探索三者間的因果關係,本研究經由相關研究文獻,建立文化價值、文化認同與滿意度之理論模型,以恆春古城為例,就恆春古城內及古城周遭的居民為實證對象,行隨機抽樣問卷調查,透過結構方程模型(SEM)加以驗證,藉此了解研究構面間相連性與因果關係。研究結果發現,文化價值與文

化認同呈正向顯著影響;文化認同與滿意度成正向顯著影響關係,顯示恆春居民對於恆春古城的文化價值認知越高,在瞭解其獨特與珍貴後,更能理解保存意義。在政府對恆春古城的保存維護上,居民尚感到滿意,惟在保存真實性方面,因內含隱匿性價值,居民無法完全認識與理解,造成持有不同的觀點與感受,期望未來政府在保存維護文化資產上能再加強推廣與教育,不僅提升民眾對於文化資產價值認知與文化認同,亦能提升文化資產維護之滿意度,以利推動文化建設之目標。

安平古堡城牆的網路口碑排行榜

-

#1.熱蘭遮城外城牆殘蹟與市鎮 - 雲海龍吟- 痞客邦

... 其所興建的設施中,最為人熟知的是熱蘭遮城,經數百年後僅存外城牆數段及內城北側半圓形稜堡,其餘結構皆已損毀,或深埋今安平古堡附近區域之下。 於 c931011106.pixnet.net -

#2.安平古堡擬「合併更名」為熱蘭遮堡學者籲:別再搞錯古蹟了

有近400年歷史的台南著名景點「安平古堡」即將改名,文化部文資局近日審議後決定,將安平古堡內的2處國定古蹟合併為一處,更名為「熱蘭遮堡」,不過擬 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#3.台南安平古堡外城牆再現380年前榮景 - 王錦德

為展現熱蘭遮城外城遺跡,台南市政府特地將遮蔽、附生在外城北城牆的民宅和植栽全部拆除,重現380年前安平古堡榮景。與國勝路平行的外城北城牆, ... 於 wangjinder.pixnet.net -

#4.2023 安平古堡觀光景點推薦

前往安平區旅遊時,別忘了參觀安平古堡這個熱門旅遊景點Expedia.com.tw 的安平古堡旅遊指南 ... 現存的城牆殘壁,老榕樹盤據,十分滄桑,也成為一個相當吸引人的景點。 於 www.expedia.com.tw -

#5.臺灣城殘跡(安平古堡, 台灣城殘蹟) 景點列印頁

台灣城殘跡位於現今為人熟知的安平古堡中,安平古堡在台南市安平區效忠、國勝路之間。 ... 外城遺跡隱沒在民宅之間,其中北城牆長約38.7公尺,和國勝路民宅融為一體, ... 於 www.vrwalker.net -

#6.台南「安平古堡」要改名字了!紅白色尖塔竟然不是真正的 ...

文化部文資局最近經過審議,決定將安平古堡內兩處國定古蹟合併為一處, ... 把紅白色尖尖的現代建築高塔視為古蹟,「真正的古蹟是在旁邊的古城牆」。 於 city.gvm.com.tw -

#7.【台南安平區景點】安平古堡~挖掘古蹟的現場台灣城殘跡一級 ...

安平古堡 的安平夕照,曾獲選為台灣八景之一,來到台南遊玩, ... 殘留的城牆為一級古蹟,城牆是以糯米汁還有糖漿、砂、牡蠣殼粉和成泥、最後以紅磚砌 ... 於 ya7.tw -

#8.安平古堡更名熱蘭遮堡文化部澄清只調整古蹟名稱 - 公視新聞網

紅磚砌成的城牆是台南安平古堡的標誌之一,由於古堡周邊,2020年因為附近民宅改建時,發現更多建築遺構,市府向文化部文資局申請列為整體性的國定古蹟 ... 於 news.pts.org.tw -

#9.安平古堡舊城牆 - YouTube

安平古堡 舊 城牆. 225 views · 8 years ago ...more. 鳳梨蝦球. 1. Subscribe. 1 subscriber. 2. Share. Save. Report. Comments. thumbnail-image. 於 www.youtube.com -

#10.遊客"爬牆" 安平古堡恐受損

古蹟面前竟然有人當眾搞破壞,在台南安平古堡裡,有一面老城牆,已經有三百多年歷史,還被列為重要的一... 於 news.cts.com.tw -

#11.台南景點//安平古堡。台灣人的寶藏,一起走進書本中吧

安平古堡 留在遊客印象中的白色瞭望台是日據時期所建,由荷蘭人建築的『熱蘭遮城』,. 也就是安平古堡的前身,如今只剩一堵老榕盤據、厚實而班駁的城牆,這 ... 於 achrry8292.pixnet.net -

#12.【台南安平區景點】安平古堡~挖掘古蹟的現場台灣城殘跡一級 ...

安平古堡 的安平夕照,曾獲選為台灣八景之一,來到台南遊玩,當然不可錯過 ... 殘留的城牆為一級古蹟,城牆是以糯米汁還有糖漿、砂、牡蠣殼粉和成泥、 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#13.2023 台南安平古堡|熱蘭遮城景點導覽 - Emery愛旅遊

台南安平古堡是台灣最早的要塞建築,也是荷蘭人統治台灣的中樞。1661年,鄭成功驅逐了 ... 參觀完古堡後,可以往後過南側的外城牆,來到史蹟公園。 於 travel.betterme19.tw -

#14.【府城悠遊】那面老牆才是‧安平古堡

各位看倌看仔細安平古堡名列一級古蹟的是上面這一段破舊的古牆可不是下面那個大家熟悉的瞭望台跟洋樓 ... 接著Camy帶小柯來去看古城牆原來這才是真正的古城阿~~. 於 www.kovis.idv.tw -

#15.[台南自由行] 安平古堡看古蹟說歷史 - 墾丁包車

安平古堡 簡介安平古堡位於台南市安平區效忠街、國勝路上,古稱奧倫治 ... 牆黑瓦帶有南洋風味的海關宿舍,新建築的使用面積較原熱遮蘭城小,因此部分城牆能保留至今。 於 www.benz-tour.com.tw -

#16.重新興建規模宏大的城堡「安平古堡」,古稱「奧倫治城」

安平古堡 的前身:「熱蘭遮城」興建於明崇禎七年是荷蘭人在安平建立的一座簡單 ... 有瞭望塔,稜堡作為砲塔之用,各有大砲五門,現僅存城牆數段及半圓形之稜堡殘蹟各一, ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#17.台南安平古堡將改名「熱蘭遮堡」 台灣學者籲:古城牆才是古蹟 ...

台南安平古堡將改名「熱蘭遮堡」 台灣學者籲:古城牆才是古蹟別搞錯了| 2022-10-11 ... 圖為安平古堡園區內的國定古蹟熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構。 於 www.taiwannews.com.tw -

#18.長城千年不倒安平古堡紅磚老城牆走過歲月豐華關鍵在糯米

安平古堡 最早是由荷蘭人建造的當時它稱為熱蘭遮城,史料記載城堡的建材以糖水、糯米汁、貝殼灰與磚石構築,非常堅固;另外,它包含兩個部分-內城與外 ... 於 dr590921.pixnet.net -

#19.臺灣城殘蹟(安平古堡殘蹟)

城牆 臺灣城共築三層,下層為地下,深一丈,形方之倉庫,係以糖汁調合蚵仔灰疊磚而成,技術相當精緻。地面兩層,城璧高三丈,以砂土埋填築成,係放大砲位置。 室內特徵. 於 nchdb.boch.gov.tw -

#20.安平古堡- 遊客評語- 台灣發展的起點,只是改建太多

安平古堡 原名熱蘭遮城,是17世紀荷蘭人統治台灣的中樞根據地,這座的要塞城堡也算是 ... 現在的安平古堡是紅磚城牆與洋樓建築,外加一座現代化瞭望台,這種混合式建築 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#21.安平古堡更名「熱蘭遮堡」?台南人不習慣:在地都叫王城

已經有將近400年歷史的城牆遺跡陸續被挖掘出來,這個富有歷史意涵的老街古城,文史工作者說,從明清時期到現在名稱不斷更改,最少有9個,如果以當地習慣稱 ... 於 www.setn.com -

#22.台南~輕騎走安平:安平古堡- CJ -image‧CJ 意象館

引用文章台南~輕騎走安平:億載金城【斷垣殘壁歷滄桑】 「安平古堡」古蹟 ... 就在熱蘭遮城博物館旁,也就是建於1624年所遺留下來之內城牆的一部份。 於 classic-blog.udn.com -

#23.臺灣城殘蹟(安平古堡內牆)

其一隱於國勝路71、73、75、77、79號後民宅間,概與國勝路平行,推測應為角(外)城北側城牆殘蹟,約高2公尺,長38.7公尺,2公尺厚,牆上有一寬約2公尺,1.5公尺高門洞( ... 於 www.travel4u.com.tw -

#24.台灣台南【安平古堡】+【德記洋行】 @傑菲亞娃JEFFIA FANG

安平古堡 內的白色瞭望台是日據時期所建,而由荷蘭人建築的『熱蘭遮城』如今只剩一堵老榕盤據、厚實而班駁的城牆,這才是安平古堡列名的一級古蹟。1975 ... 於 www.jeffiafang.com -

#25.【台南】安平古堡,挖掘古蹟的現場,台灣城殘跡一級古蹟

安平古堡 的安平夕照曾獲選為台灣八景之一,來到台南遊玩, ... 殘留的城牆為一級古蹟,城牆是以糯米汁還有糖漿、砂、牡蠣殼粉和成泥,最後以紅磚砌 ... 於 travel.yam.com -

#26.建築用途

例如 台南市安平古堡(圖一)及赤崁樓部分的城牆遺跡(圖二)就是以糯米、糖、沙和蚵殼所製成的,至今仍屹立不搖,強度不輸現代的水泥呢! 二、裝飾牆面:. 於 outdoor.cyc.edu.tw -

#27.【台南】安平古堡,挖掘古蹟的現場,台灣城殘跡一級古蹟

安平古堡 殘留的城牆為一級古蹟,城牆是以糯米汁還有糖漿、砂、牡蠣殼粉和成泥,最後以紅磚砌成;老舊城牆上榕樹氣根盤繞密布很有意境,古城小舖可以買 . 於 tnews.cc -

#28.【台南景點】安平古堡

安平古堡 是台灣最早的要塞建築,是荷蘭人執政時期所建。 ... 站在城牆前可想像當年的氣派與壯觀,如今充滿凜然的滄桑感,儘管飽經風霜,依然堅實渾厚。 於 www.taiwanviptravel.com -

#29.台南劍獅帶路安平尋寶 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

蓋城牆只要糯米、糖漿跟牡蠣殼?安平古堡的瞭望壼尖塔是安平的地標'也是來安平不得不遊的名勝~但其貢瞭望塔並非古蹟。原名「熱藺遮城」的安平古堡,是由荷藺人所建, ... 於 books.google.com.tw -

#30.安平古堡歷經數百年天災仍不壞原來還靠這一招祕訣

文史研究者李志祥指出,許多人對熱蘭遮城遺跡中的紅磚、三合土等建材耳熟能詳,事實上還有一樣祕訣,即是城牆上的「鐵釘」,這是除了在地取材的紅磚及 ... 於 news.housefun.com.tw -

#31.安平古堡民宿城牆小巷-包棟地址電話|訂房價格|停車 - 台灣酒店

安平古堡 民宿城牆小巷-包棟位於臺灣台南地區,詳細地址是國勝路125巷18弄13號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣3,190起。交通便利配套齊全,0.1km ... 於 3jiudian.com -

#32.安平古堡牆 - 國家文化記憶庫2.0

黃則修於1970年拍攝黑白照片,拍攝主題為安平古堡一側頹圮裸露的磚砌城牆。 於 tcmb.culture.tw -

#33.【台南旅遊】安平古堡:400年前荷蘭人統治台灣的城堡與 ...

「安平古堡」分為內城與外城。這面城牆是外城的一面牆,城壁是用糯米汁、糖水、蚵灰殼和成泥,以紅磚砌成。其中深色的紅磚,是荷蘭時代由印尼、爪哇運 ... 於 lordcat.tw -

#34.台南安平古堡,必看白色瞭望台,美拍紅磚城牆建築

台南景點《安平古堡》必到必打卡,. 這裡能近距離看見以糯米汁、糖漿、砂與牡蠣殼粉調製而成的城牆. 老城墻與古砲能讓人遙想當年開台郡王鄭成功的偉業 ... 於 qqhair.tw -

#35.台南「安平古堡」要改名了!真正的「古蹟」不是尖塔更名曝光

文化部文資局審議,未來將安平古堡內2處國定古蹟合併,更名為「熱蘭遮堡」;不過「安平古堡」本身就不是古蹟登錄名稱,此外真正的古蹟是城牆遺跡, ... 於 www.ettoday.net -

#36.比「熱蘭遮」更早名稱還有「呢能爹啞」 安平古堡夯起來

安平古堡 園區內的「台灣城殘蹟」、「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩處國定 ... 講白話一點,這兩處指的就是我們進到安平古堡中會看到的那面古城牆, ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.台南-安平古堡門票| 9折優惠

產品介紹. - 行程資訊-. 古蹟名稱:安平古堡; 地址:臺南市安平區國勝路82號; 開放時間:週一~週日8:30-17:00. 圖文介紹. 安平古堡古城牆,帶著斑駁,訴說著歷史故事. 於 www.pchometravel.com -

#38.安平古堡- 抖音百科

安平古堡 ,古称“奥伦治城”(Orange)、“热兰遮城”(Zeelandia)、“安平城”、“台湾城”,位于今 ... 现存城墙数段及半圆形之棱堡残迹各一,其中以安平古堡残迹规模最大。 於 www.baike.com -

#39.府城古蹟—安平古堡〈城牆〉

府城古蹟—安平古堡〈城牆〉. Anping Wenzhu-dian t… XilongTemple 西龍殿 台南開台天后宮 熱蘭遮城博物館 安平古堡 Tainan, East Distric… 安平古堡園區 Anping Fort ... 於 mapio.net -

#40.安平城牆小巷厝

歡迎您來安平古城中心。 城牆小巷厝民宿位於熱蘭遮城北城古牆邊,開窗就看見安平古堡,古牆就在後院內,客廳保留了最初歷史痕跡的磨石子地板,其它部份皆以乾淨簡潔明亮來 ... 於 www.booking.com -

#41.安平古堡要改名叫熱蘭遮堡?南市府文化局:兩碼事- 生活

文化部文資局最近審議通過,將把位於台南市安平古堡內的2處國定古蹟, ... 馬丁來台南演出時,台南市長黃偉哲陪同參觀安平古堡,並於古城牆前留影。 於 www.chinatimes.com -

#42.安平古堡/ Mimi - 台南景點

安平古堡 留在遊客印象中的白色瞭望台是日治時期所建,由荷蘭人建築的『熱蘭遮城』,也就是安平古堡的前身,如今只剩一堵老榕盤據、厚實而班駁的城牆,這才是安平古堡列 ... 於 www.travelking.com.tw -

#43.安平古堡| 毛毛大百科 - Fursuiters Wiki

安平古堡 ,又稱熱蘭遮城(以台語譯荷蘭文:荷蘭語:Zeelandia; ... 現存荷鄭遺跡為數段城牆、南璧古井及陵堡殘蹟,城牆高三丈餘,以糯米、糖漿、蚵殼灰三合土混合砌磚 ... 於 fursuiters.fandom.com -

#44.安平古堡在台灣歷史上有兩項首創 - 生活妍影

座落於台南市安平區國勝路82號,安平古堡一是台灣第一座城堡,也是台灣建築史上首先引用磚為結構 ... 仍是1624年當時的磚牆,也就是台灣最早的城牆。 於 photoimager.pixnet.net -

#45.【台南市/安平區】安平古堡 - 兔子小姐- 痞客邦

到了日據時期已經完全剷平. 現在看到的那一面班駁城牆. 才是安平古堡的前身,也被列為一級古蹟. 而我們現在看到的西洋建築是日據時期所建. 於 weiyingliao.pixnet.net -

#46.安平古堡/臺灣第一座城堡「熱蘭遮城」台南府城的歷史古蹟

安平古堡 ,又稱熱蘭遮城(荷蘭語:Zeelandia)、安平城、臺灣城,瞭望臺則是 ... 而今斑駁蒼勁、高聳堅實的古城牆也正訴說歲月無情,人間是否有情. 於 eattnn.com -

#47.台南市城牆小巷厝|2023年最新訂房優惠價

城牆 小巷厝(Xiao Jiajia) ; 附近景點. 查看地圖. 安平古堡. 200m. 安平樹屋. 200m. 安平開台天后宮. 300m ; 設施及服務. 免費WiFi. 查看全部設施 ; 住宿規定. 入住時間3:00 PM ... 於 www.klook.com -

#48.台南-安平古堡(熱蘭遮城) - 11階的飛行天空- 痞客邦

安平古堡 留在遊客印象中最深刻的是白色瞭望台,但大家都忽略了厚實而班駁的城牆,白色瞭望台是日據時期所建,而由荷蘭人建築的『熱蘭遮城』, ... 於 zc72.pixnet.net -

#49.【2023年最新優惠】安平古堡民宿城牆小巷-包棟

安平古堡 民宿城牆小巷-包棟的入住和退房時間是幾點? 辦理入住時間從16:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」 ... 於 www.agoda.com -

#50.開台天后宮.安平古堡(熱蘭遮城遺跡)

台南市安平區安平古堡遊記及歷史懷想。 ... 步行安平路,先來到安平古堡前的開台天后宮,稍作停留,進廟參觀。開台天后宮是安平 ... 最下方為外城牆。 於 www.tonyhuang39.com -

#51.我們印象中的「安平古堡」其實不是古蹟?「熱蘭遮堡」到底是 ...

講白話一點,這兩處指的就是我們進到安平古堡中會看到的那面古城牆,以及埋在地底下的荷治堡壘遺構,它們才是真正的古蹟,而要將名稱更改為「熱蘭遮 ... 於 www.thenewslens.com -

#52.【台南市】安平古堡~看一部台灣史

安平古堡 都是由紅磚砌成的城堡,儘管有些城牆已經頹圮,但是城牆看來還是很厚、很堅固。 既然沒來過安平古堡,所以家裡的三位室友拍照的興致特別高,會 ... 於 l50740.pixnet.net -

#53.臺灣城殘蹟(安平古堡內牆)

日明治三十年(1897),為建造安平海關宿舍,就殘蹟之上另築高台,其上在建西式洋樓,改稱安平古堡,此時台灣城原貌盡失,空留一堵殘牆為歷史見證。 於 www.twtainan.net -

#54.安平古堡(熱蘭遮城) 景點

安平古堡 目前真正荷蘭時期所遺留下來的,僅有北側平台下兩段內城半圓城堡,及古堡前方靠近馬路邊外城城垣的磚牆,斑駁的城牆,由此可見三百年歷史遺跡歷經的滄桑,站在古堡 ... 於 www.vrbyby.com.tw -

#55.【台南景點】安平古堡:古稱熱蘭遮城,見證台南府城的興衰起落

直到清朝康熙年間,台灣正式納入版圖,安平古堡漸漸喪失重要地位,所以後來很多建築都被拆掉,磚瓦拿去建設其他設施,例如沈葆楨就拆了不少外城牆拿去 ... 於 mimihan.tw -

#56.安平古堡和台灣城殘蹟- 台南 - U Travel

最初的安平古堡,是荷蘭人於1624年所建,1634年完成,初名「奧倫治城」, ... 安平古堡對面永漢民藝館(現熱蘭遮城博物館)旁,仍可見一堵厚且高的城牆,這就是台灣城 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#57.【寫生】台南安平古堡、熱蘭遮城博物館、王雞屎洋樓(7.6ys)

熱蘭遮城老城牆是讓安平古堡成為一級古蹟的主因. 1871年,英國攝影師約翰・湯姆生(John Thomson)受馬雅各醫生的邀請來台,期間曾到台南府城,拍下熱 ... 於 zoyo.tw -

#58.三城 - 時忘之域

... 在台南安平(一鯤身)興建“熱蘭遮城”(Zeelandia;今安平古堡)。 ... 稜堡,並以“紅毛土”(糯米糊+烏糖汁+石灰)砌上紅磚作城牆,目前僅留外城璧 ... 於 katie62500.pixnet.net -

#59.台南古蹟之旅-安平古堡{一級古蹟,建於明天啓四年(1624年)}

台南古蹟之旅-安平古堡{一級古蹟,建於明天啓四年(1624年)} ... 這座被定為一級古蹟的"安平古堡舊城牆",是否與館內所介紹的內容相同,相當有意思。 於 vivianchang0718.pixnet.net -

#60.【印象旅人】 別來無恙的台灣城殘蹟

台南安平古堡園區內的「台灣城殘蹟」,是荷蘭人在沒有水泥的時期,調製糯米汁、糖漿、砂和牡蠣殼粉,用紅磚砌成的堅實城牆。 於 www.merit-times.com -

#61.2_DSC7448-安平古堡-城堡-城牆-台灣城-熱蘭遮城-台南縣 ...

2_DSC7448-安平古堡-城堡-城牆-台灣城-熱蘭遮城-台南縣-台南市-國家一級古蹟-古蹟. 台灣城殘蹟‧安平古堡. 國家一級古蹟. 安平古堡建於十七世紀初,為荷蘭人建造的「熱 ... 於 www.flickr.com -

#62.不知道拍了幾百次的#安平古堡斑駁的紅城牆 ...

159 likes, 3 comments - herryhsutw on February 2, 2022: "不知道拍了幾百次的#安平古堡斑駁的紅城牆和後來修建的塔真的超好拍..." 於 www.instagram.com -

#63.百年歷史—安平古堡

安平古堡 ,又稱熱蘭遮城、奧倫治城、王城、安平城、臺灣城,位於安平區效 ... 爭又稱樟腦糾紛事件,英國軍艦來犯,船砲命中城內軍火庫引發爆炸,城牆隨. 於 ebook.csjhs.tp.edu.tw -

#64.台南安平區--安平古堡介紹

上下兩層富有雉堞,突出的稜堡附設有瞭望塔,稜堡作為砲塔之用,各有大砲五門。整座城堡係以糯米汁、糖漿、砂與牡蠣殼粉調製而成。現存城牆數段及半圓形之 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#65.安平古堡城牆 - 河畔小築- 痞客邦

好凄涼的美景~~~~~~~一級古蹟安平古堡旁飄零的落花「雞蛋花(緬梔子)」 台南市中西區國勝路82號厚實而班駁的城牆,這才是安平古堡列一級古蹟的主因。 於 fonghu0217.pixnet.net -

#66.安平古堡| 台南旅遊必遊景點之一!親眼見證台南發展歷史!

十七世紀初(1624年),荷蘭人從澎湖離開、轉而占領今日的安平;建築城牆起初僅有砂土、木板,後將城垣陸續改為較為堅固的磚石,才稱為「熱蘭遮城」,而位 ... 於 sstainan.com -

#67.【台南景點】歷史的轉捩點,從安平古堡回到熱蘭遮城

『安平古堡』可以說是台灣歷史的轉捩點,如果想要了解台灣的歷史,這裡是最佳的第一站也因為 ... 順著城牆繞了一圈,在外圍看到一群人正在清洗外牆. 於 askeyelive.pixnet.net -

#68.臺灣城殘蹟(安平古堡內牆) - 台南景點 - 旅遊點

現存城牆數段及半圓形之稜堡殘蹟各一,其中以目前安平古堡殘蹟規模最大。 十五世紀末葉,葡萄牙人發現由歐洲經好望角直抵東方的航線後,西方勢力逐漸東移。 於 www.trippois.com -

#69.蓋幫傳奇- 台南-安平古堡

但,郵票圖案卻是安平古堡的瞭望塔,雖然這座塔的知名度比較高(唉~),但當年荷蘭人興建的熱蘭遮城多已頹圮,今日僅有城牆殘蹟留存,這就是一級 ... 於 class.tn.edu.tw -

#70.透地雷達技術應用於基隆和平島古堡舊城牆遺址之探測

圖3-7 為本中心於台南市安平古堡所測得城牆遺址透地雷達影像圖,白. 色框線標出城牆基礎之反射圖像。由於基礎為磚石築成,材質異於週遭地質. 環境及其具整齊排列結構,因此 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#71.城牆小巷厝住宿資訊、相片和旅客評語

城牆 小巷厝提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。安平古堡走路幾分鐘就到。此別墅不僅提供免費無線上網,還有露台。所有客房皆有電視和咖啡機。 於 tw.hotels.com -

#72.台南市安平區‧熱蘭遮城古城牆遺址 - OLDdog0321的部落格

【簡介】 熱蘭遮城就是今天的安平古堡西元1624年荷蘭人離開澎湖轉進臺灣,就在此築起荷蘭式城堡這兒原是一鯤鯓島,地勢高,位處臺灣西岸, ... 於 olddog0321.pixnet.net -

#73.400年台南安平古堡將改名「熱蘭遮堡」 文資局揭原因

台南知名景點「安平古堡」即將改名! ... 另外,成大建築系名譽教授傅朝卿曾呼籲,實際上熱蘭遮堡內「真正的古蹟是在旁邊的古城牆」,非印在台南市 ... 於 www.mnews.tw -

#74.熱蘭遮城博物館

出了博物館後,您可以仔細觀察這座被定為一級古蹟的"安平古堡舊城牆",是否與館內所介紹的內容相同,相當有意思。 IMG_7476.JPG. IMG_7477.JPG. IMG_7480.JPG. 於 asc.tainan.gov.tw -

#75.【慢遊台南古城-3】安平古堡找古蹟遊老街找古早味

就是那一段頂端長著綠色的榕樹葉,牆身盤著榕樹根鬚的古牆,這是當年城堡中台灣人居住的城牆遺跡,這三米高的紅牆才是安平古堡列名的一級古蹟,原來真正的 ... 於 www.epochtimes.com -

#76.建築- 安平古堡古城牆.jpg @ Fossiliu 的相簿

安平古堡 古城牆.jpg. 安平古堡古城牆.jpg. x0. 於 fossiliu.pixnet.net -

#77.城牆裝鋁門國定古蹟被草淹沒

超過300年歷史的台南市國定古蹟「台灣城殘跡」,部分城牆位在安平古堡園區之外,疏於管理,城牆上長滿雜草,還有民宅設鋁門穿牆通行,關心古蹟人士 ... 於 e-info.org.tw -

#78.更新:安平古堡不會改名!只有古城牆區整合為「熱蘭遮堡」

經過文化部文資局近期的審議,決議將現有「安平古堡」內的兩處國定古蹟合併(「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」與其他遺構整合),並 ... 於 www.tainanlohas.cc -

#79.台南安平區安平古堡-熱蘭遮城的現代風華。 - 建蛋的生活軌跡

台灣城(熱蘭遮城)殘跡全長65.8公尺,為荷據時期熱蘭遮城外城南面城牆遺跡。 磚塊是由巴達維亞進口。 而古代水泥尚未發明,因此磚塊間的黏劑是由糖水、糯米 ... 於 blog.triccsegg.com -

#80.安平古堡熱蘭遮城,美拍白色洋樓建築,安平老街好好逛

台南熱蘭遮城《安平古堡》好美麗,安平古堡必打卡的紅磚城堡建築超美,搭配園區內悠閒步調,適合假日來走走, ... 可以清楚瞧見城牆有多厚! 於 bunnyann.com -

#81.安平古堡- 維基百科,自由的百科全書

外城南側城壁殘蹟位於安平古堡園區內部,是目前熱蘭遮城保存最為完好的遺構,該城牆總長約65.8公尺,目前遺跡上仍保存三處「壁鎖」結構,以及鄭成功在占領臺灣後於南牆新造 ... 於 zh.wikipedia.org -

#82.安平古堡-古城牆| Tainan, Cityscape, Taiwan

安平古堡 -古城牆. Fort Zeelandia, Tainan, #Taiwan. 於 www.pinterest.com -

#83.城牆小巷厝-安平古堡民宿

城牆 小巷厝-安平古堡民宿, 安平區. 123 likes. 台南市安平區安平古堡後面透天住宿民宿包棟住宿. 於 www.facebook.com -

#84.安平古堡

樓有3層,高9公尺多,非常壯觀,樓屋曲線玲瓏,樓梯精細而堅固,底層高3公尺多,周圍長820公尺,稜堡的厚度為1.8公尺,兩個稜堡間的城牆厚1.2公尺,城外有 ... 於 wd.travel.com.tw -

#85.台灣最早的要塞建築~安平古堡 - 慵懶貓咪的輕旅行

安平古堡 於荷蘭人佔台時期,明朝天啟4年(西元1624年)所建,又稱為熱蘭遮城 ... 安平古堡紅磚城牆、白色的暸望台、四圍青綠的樹木結合成一幅美麗的圖畫 ... 於 lynntiger.pixnet.net -

#86.安平古堡

建,由荷蘭人建築的『熱蘭遮城』,也就是安平古堡的前身,如今只剩一堵老榕盤據、厚實而班駁的城牆,這才是安平古堡列名的一級古蹟。 台南令人發思古之幽情 於 102clps60721.weebly.com -

#87.安平古堡:城牆控的小布,想必是遺傳我熱愛古蹟的熱情吧?

tomo很久沒來安平古堡了啊!!這次再進來~發現多了這部分的遺跡,好像是在挖地時意外發現古城牆的部分遺址,. 我 ... 於 rabenda.pixnet.net -

#88.拆南側屋舍西㡣殿熱蘭遮城外城牆現蹤

記者陳銀全∕台南報導安平區安平古堡西側西㡣殿後方,保有一道熱蘭遮城外城牆,但因旁有屋舍,民眾不易參觀。近來,廟方將南側屋舍拆除後, ... 於 www.cdns.com.tw -

#89.台南安平古堡看古蹟、熱蘭遮城拍美照、台南市區街景

前方整修過的城牆很好拍網美照! ... 建築物內有熱蘭遮城博物館,有介紹安平古堡歷史與展示城堡的工法與興建方式! ... 安平古堡整個園區不大,大概半小時到一 ... 於 www.bobblog.tw -

#90.《台南景點》安平古堡.荷蘭人所建造的熱蘭遮城.國家一級古蹟

安平古堡 為荷蘭人在1624年所建,當時稱為熱蘭遮城,是台灣最早的一座城池, ... 台灣城殘跡的介紹,城牆還利用糖水與糯米汁混和蠔殼灰與砂製作。 於 changfong.pixnet.net -

#91.安平古堡擬「合併更名」為熱蘭遮堡學者籲:別再搞錯古蹟了

有近400年歷史的台南著名景點「安平古堡」即將改名,文化部文資局近日審議後決定,將安平古堡內的2處國定古蹟合併為一處,更名為「熱蘭遮堡」, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#92.安平古堡

另外在古堡右方有一古井為荷蘭人佔台所竹的四井之一,外城的南壁高三丈餘,牆上古榕樹根盤結,現存城牆數段,如今只剩一堵老榕盤據,厚實而班駁的城牆,古堡北側平台下兩段 ... 於 www.pse100i.idv.tw -

#93.安平走走:藏在安平400年的古城牆 - 蒙納米豎琴樂團- KKTIX

日期:2022/02/19 (六). 時間:15:30-16:30(請提早15分鐘前抵達集合地點). 集合:安平古堡售票口. (門票:全票50元、半票25元。 於 monamis.kktix.cc -

#94.【台南】安平古堡:台灣近代歷史起點!熱蘭遮城門票特色& ...

談起安平古堡特色,很多人會想到白色瞭望台,其實它並非古蹟建築,真正的熱蘭遮城遺址只剩下一道城牆而已。 就讓波比好好介紹安平古堡歷史和必玩必拍 ... 於 bobby.tw -

#95.辭典檢視[安平古堡: ㄢㄆㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄅㄠˇ]

原稱為「熱蘭遮城」,鄭成功定居此地,又稱為「王城」、「臺灣城」;清乾隆以後又稱為「赤崁城」。清同治十年(西元1871年),英軍來犯,城內軍火庫爆炸,死傷慘重,城牆 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#96.發掘史蹟:熱蘭遮城

台南「安平」是台灣觀光客的必經之地,「安平古堡」則是當地最具代表性的文化遺產 ... 簡稱GPR)進行熱蘭遮城城牆遺址的研究工作,並且決定此考古計畫要透過公開參觀的 ... 於 www.taiwanfun.com -

#97.歡迎光臨寫真如實-約翰【熱蘭遮城遺址】

這座城是十七世紀荷蘭人佔領台灣時,在大員島上建立的一座城堡,現今稱為安平古堡。二百餘年後,城牆已毀壞,湯姆生流??舊城殘壁斷垣的同時,也用鏡頭為歷史保留了見證 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#98.台灣城殘蹟(安平古堡之殘蹟) - 數位典藏與數位學習聯合目錄

台灣城殘蹟(安平古堡)提供給後人了解十七世紀西方國家在宗教發展、國際互動的重大 ... 西元1869年),因樟腦事件,英軍來犯,城內軍火庫中彈而爆炸,城牆毀倒。 於 catalog.digitalarchives.tw -

#99.遊記----安平古堡....

繼延平郡王祠, 台南孔廟, 安平老街後, 我們來到下一站----安平古堡....... 安平古堡位在台南安平區, 是荷蘭人所建立的城堡. ... 這是古堡城牆外觀,. 於 vocus.cc -

#100.安平古堡- 作文欣賞

安平古堡 曾是荷蘭人的統治據點,在那裏擁有許多歷史遺跡,例如:古砲、城牆等,每樣古文物都具有他們的代表性及歷史故事。台南又被譽為「文化古都」,除了安平古堡外,還有 ... 於 sun.sshes.tyc.edu.tw