廣田洋果子菜單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭寶鴻寫的 香江知味:香港百年飲食場所 和HallyChen的 喫茶萬歲上+下: 一場二十世紀東洋咖啡店文化的紀實壯遊。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站難得好天氣:瘋狂下午茶~~~天母廣田和菓子!!! - 咖啡蟲聊生活也說明:柿子塔(第一眼看到就超想吃的~~~因為VI很喜歡吃柿子啦),VI覺得還OK,沒有特別好吃. 天母和果子015.JPG. 栗子蛋糕~~~.

這兩本書分別來自商務 和銀河舍所出版 。

國立臺灣師範大學 台灣語文學系 陳玉箴所指導 方喜英的 從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例 (2016),提出廣田洋果子菜單關鍵因素是什麼,來自於移民、港式飲食、臺灣飲食地景、香港廚師。

而第二篇論文國立政治大學 新聞學系 朱立所指導 熊培伶的 戰後臺灣飲食的文化移植與現代生活想像(1950-1970) (2015),提出因為有 飲食、鄉愁、食譜、廚房、衛生的重點而找出了 廣田洋果子菜單的解答。

最後網站廣田洋果子天母菜單則補充:廣田洋果子 天母菜單情報,廣田洋果子(天母本店) (4篇食記) 位於台北市士林區地址:台北市士林區天母東路... 電話:02-2...【廣田洋菓子】...【美食小組第40次聚會-金 ...

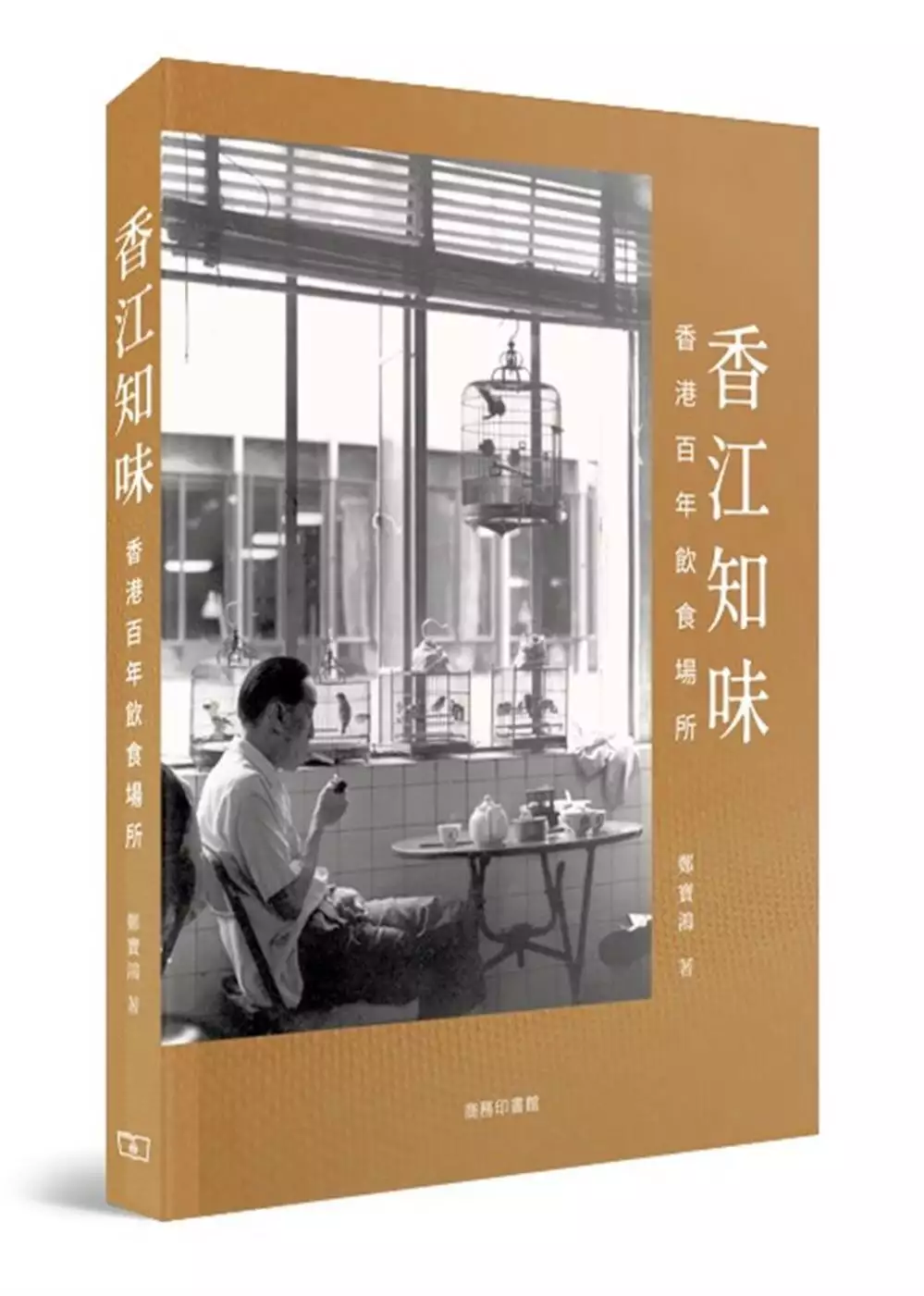

香江知味:香港百年飲食場所

為了解決廣田洋果子菜單 的問題,作者鄭寶鴻 這樣論述:

由香港開埠至今,隨着時代轉變和市民的飲食習慣,林林總總、各具特色的飲食場所,包括茶樓、地踎茶居、小館、粥麵館、外江菜館、大牌檔、西餐館、冰室與茶餐廳等,在百多年來歷經了或大或小的變化。當中包括已消失的著名茶樓茶居如得雲、馬玉山、武彝仙館,酒樓酒家如宴瓊林、金陵,大三元,小館如愛皮西、神燈、奕樂園,西餐館如威士文、美利權、安樂園,仍能勾起很多人的無窮的回味。 本書透過逾300幅圖片以及報刊文獻,記錄香港百多年來飲食業的變遷,以及不同食肆的始末及演變,讓讀者了解香港各時代獨特的飲食文化,流行美食、市民的生活狀況,以及香港各區的發展。 本書賣點 (1) 本書以主

題形式介紹香港歷史,配上300多幅香港舊照片及報刊文獻,加上細緻的描述,以不同角度了解香港的飲食文化。

從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例

為了解決廣田洋果子菜單 的問題,作者方喜英 這樣論述:

臺灣飲食研究是近年研究新趨勢,然而,在飲食研究風潮中,卻鮮少提到「港式飲食」在臺灣的發展脈絡,但「港式飲食」在臺灣大街小巷隨處可見,不論是燒臘便當店、港式飲茶還是廣式海鮮餐廳,屬於臺灣獨有庶民地景風貌究竟是如何形成?香港歷經多次政權更迭,造成港人一波一波向外移民,其中香港籍廚師大量移居至臺灣,為臺灣帶來飲食新面貌。本研究欲以大臺北地區港籍廚師為研究對象,將港式飲食在臺灣的發展當作研究主軸,輔以深度訪談及田野觀察,探討港廚經過遷徙後,從早期至高級粵菜廳後期轉向至平價燒臘餐館的流動過程,深入探討在環境改變、顧客目標轉變下,港式飲食文化如何在臺灣落地生根,成為臺灣飲食地景的一環。

喫茶萬歲上+下: 一場二十世紀東洋咖啡店文化的紀實壯遊。

為了解決廣田洋果子菜單 的問題,作者HallyChen 這樣論述:

★從九州到北海道,橫跨二十一座日本縣市 ★推開七十六家日本咖啡店的大門,特製QR Code導航 ★★收錄超過七百多張精彩照片,陪你進行咖啡的紙上行旅 ★★第一本全面剖析日本咖啡文化的前世與今生 ★★★用文字說故事,以影像講美學,結合兩種閱讀樂趣, 雙軌呈現日本老咖啡店的建築、空間家飾、飲食文化,以及生活美學。 一場超過十年籌備的日本咖啡之路 「無論如何都想去遠方,推開那扇門。」 你的心,是否也曾被遠方招喚,而燃起想要出發的念頭? 為了回應內心的想望,我們只能不斷地踏上旅程。 這是一場紙上的咖啡行旅,打開書一起出發喝一杯! 這是一場一杯接著

一杯,全程充滿咖啡香氣和異國人文氣息的旅行。 透過本書的紙上咖啡行旅,跟著作者Hally Chen推開全日本老鋪的大門,一起痛快喝咖啡吧! 福岡、長崎、熊本、小倉、廣島、尾道 岡山、高松、和歌山、大阪、京都 從日本最西邊的九州出發、沿著瀨戶內海,一路跳城,喝進關西京都 在《喫茶萬歲》上裡,Hally Chen帶著我們從福岡開喝。 福岡這座城市,不管天氣、環境與台灣都很相似,不僅減緩了初來乍到日本領土的旅行時差緊張感,也快速地為我們的出發開啟了一個小小的美好開端。從福岡開始,我們一路往長崎、熊本、小倉、廣島、岡山、高松、和歌山,一直喝到熱情滿溢、人情滋味豐厚的大阪城市

。每一個城市都透過喫茶店向我們展示了不同的文化和風情。每一家咖啡也各自乘載了店家所累積的魅力和生命的熱度。透過喝咖啡,我們喝下的,不僅是一杯又香又暖的美味,更喝下了一家老店所承載的光華和生活能量,讓你飽口又暖心。 京都、名古屋、飛驒古川、金澤、東京 仙台、盛岡、弘前、青森、旭川、函館 繼續從日本關西京都,喝進日本老咖啡店重鎮名古屋 就讓我們向東京,一路向北一直喝至北海道 在《喫茶萬歲》下輯裡,Hally Chen帶著我們接續京都,從台灣最愛的日本城市,喝進日本老咖啡店重鎮名古屋,再往北方不斷跳城喝咖啡,一路北漂喝個不停。在咖啡飄香的旅程中,再次感受到日本咖啡職人將一生獻

給一顆小豆的專注力、愛情力。即使在北國大雪紛飛的世界,仍堅持為客人現煮一杯滾燙咖啡的溫柔之心…… 一場長達十年的咖啡旅行 本書記錄時間長達十二年,作者Hally Chen帶著相機遠赴日本,從日本最南的福岡,到日本最北的北海道,拜訪超過七十家日本老咖啡店。 不僅是紙上的咖啡行旅,更是一場自己跟自己的壯遊。 Hally Chen用文字與攝影探索日本咖啡「喫茶店」的迷人丰采,探索它的魅力密碼,為何可以讓全世界眾多的咖啡迷如此嚮往、如此迷戀,一再為了品嚐這一杯香氣四溢的黑水,而踏上旅程。 這是一場一杯接著一杯,全程充滿咖啡香氣和異國氣息的旅行。跟著Hally Chen飲著一杯

杯飄著熱氣的咖啡,帶你更接近你最愛的東洋咖啡文化。 ●什麼是「喫茶店」 喫茶店,發音為「KISSATEN」。在日本,喫茶店等同於二十世紀開業老咖啡店的代名詞,是日本上個世紀留下來獨有的飲食文化。 喫茶店以手沖或虹吸式煮咖啡。咖啡豆多數為自家烘培,有靠機器,也有手工烘培,菜單上「Blend」的配方豆是店家招牌。店內大都不禁菸,用火材盒代替名片。 依照喫茶店老闆的脾性不同,展現不同的店家風格。 店裡永遠只播放一種音樂,叫「名曲喫茶」;放滿骨董,叫「骨董喫茶」;掛滿畫作,叫「藝廊喫茶」。喫茶店老闆重人情,店內點餐用手寫傳票。你若認真問老闆,他會告訴你:「Café(カフェ)

是年輕人的玩意兒,和他的不同,他開的叫『喫茶店』。」 本書特色 我們總在生活被困,不知何去何從, 卻在出發到遠方中,找到答案。 我們的一生當中,一定著迷於某個不關名、也不關乎名利的小事。 因為著迷於那件看似不重要的小事,才能在其中找到發光的自我。 是那道熱忱,洗淨了我們的心靈,不畏現實的風雨。 本書看似一本以「日本咖啡」為主題的旅遊書,但其背後沒有說出口的通關密語是,為你加油,鼓舞每個人勇敢去追尋人生熱情的事物。 本書所投入的書寫和編輯心血,長達了十二年的時光。 透過本書展開的紙上咖啡行旅,我們不僅要帶著讀者們神遊台灣人最愛的日本,以及品嚐其迷人的東

洋咖啡文化,更希望在文字和影像的背後,激起每個人心中的熱情,找到自己的狂熱,進而展開屬於自己的壯遊。 壯遊,可以長達十年,可以分期執行,可以是任何主題,重要的是,透過出發,找回屬於自己最重要的事。 以自己為主角,找到能點燃自己熱情的主題,在出發的路上,增廣自己的見聞,累積更寛廣的視野,成為個人丰采的能量。

戰後臺灣飲食的文化移植與現代生活想像(1950-1970)

為了解決廣田洋果子菜單 的問題,作者熊培伶 這樣論述:

本論文聚焦戰後臺灣飲食論述開展的文化移植與現代生活想像,思考從再現中國到想像西方的飲食景觀轉變,並運用權力機構、知識生產、吃的規訓三者交互建構成戰後臺灣日常生活飲食。是故本文視飲食為論述建構,以系譜學方式研究1950-‐1970 年飲食相關史料,包含對特定食物與飲食空間的管控、推廣飲食的官方與民間協會、飲品與性、食譜與烹飪教學、鄉愁與家鄉味、節慶食品、營養與健康、醫藥食補、電化廚房與現代家庭、現代女性與烹飪教學、軍隊餐食、學校營養午餐,從家庭餐桌、聚會筵席到豪奢盛宴等飲食景觀,以探究戰後臺灣的日常生活飲食裡被置入、改變、重塑、認可的幽微權力,與日常飲食又如何吸收、抵抗、涵納、轉化、拼接與提

出對應的力量,以及這之中生產的知識與規訓,如何併置為強化中國意識與追求西方現代化生活的戰後臺灣社會。「文化移植」與「現代生活想像」是思考主軸,前者可指百萬外省族群遷移來台後,落地生根的思想、閱歷與生活方式,相對也帶給本省族群文化沖擊與交融,而美援與經濟建設將臺灣帶入國際舞台,進而以美國為主的西方文化也挪移至臺灣社會,交會出中國化與國際化的中西方飲食;後者指現代性概念與現代化科技的飲食運用,包含衛生與營養的科學知識建構以及科技方式生產保存與烹調食物。而這兩個主軸構成本論文的思考旨趣與發問基礎:怎樣看待日常飲食在國府遷台之際與國際冷戰格局裡的角色,更進一步就是探究戰後臺灣的飲食論述如何再現中國與想

像西方。飲食成為召喚記憶與想像的靈媒,標誌各省的菜餚轉化為集體記憶的故土,中國菜成為國府復興中華文化的旗手,移植中國與國際的大宴小酌交匯出感官的色香味;飲食也成為西方具有文明理性、美好生活、豐沛經濟,具備科學論證的想像載體,展演高級優雅及禮儀教化的品味區辨,呈現電化的廚房烹飪用具、明亮通風的廚房設計、有利職業婦女的省時便利烹飪、兼顧營養知識與衛生常識的主婦,科學飲食帶來現代化生活的美好想像與強國強種的嚮往。承上所述,戰後臺灣日常生活的飲食政治也隨之有「中西交會的日常飲食」、「中秋月餅與鄉愁製造」、「女性、食譜與科技廚房」、「衛生、營養與健康」等主題。

想知道廣田洋果子菜單更多一定要看下面主題

廣田洋果子菜單的網路口碑排行榜

-

#1.[其他飲食] 台北廣田洋果子(天母店) - 貪吃痣

本日菜單: 手工布丁,40元。 草莓大福泡芙,55元。 飲食心得: 相當精緻的洋菓子,雖然單價不 ... 於 dk-justeatit.blogspot.com -

#2.廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier - Taipei - FindGlocal

廣田 洋菓子#天母美食#天母中餐晚餐#輕食類#特餐類#咖哩飯#丼飯#烏龍麵#拉麵 ... 天東路上的名店摩斯漢堡昨關店了,廣田洋果子更顯重要,希望廣田主能更提升服務品質, ... 於 www.findglocal.com -

#3.難得好天氣:瘋狂下午茶~~~天母廣田和菓子!!! - 咖啡蟲聊生活

柿子塔(第一眼看到就超想吃的~~~因為VI很喜歡吃柿子啦),VI覺得還OK,沒有特別好吃. 天母和果子015.JPG. 栗子蛋糕~~~. 於 vilien.pixnet.net -

#4.廣田洋果子天母菜單

廣田洋果子 天母菜單情報,廣田洋果子(天母本店) (4篇食記) 位於台北市士林區地址:台北市士林區天母東路... 電話:02-2...【廣田洋菓子】...【美食小組第40次聚會-金 ... 於 needmorefood.com -

#5.廣田洋果子 - Ifty

廣田洋果子 (士林): 讀讀11則則關於廣田洋果子客觀公正的美食評論, ... 果子菜單相關性,廣田泡芙手工泡芙冰淇淋泡芙網路限定新鮮奶油蛋糕【米多甜】洋果子&義式冰淇淋. 於 www.cdduoyumi.co -

#6.【台北市士林區美食】廣田洋菓子-天母本店 - 飢餓黑熊

廣田 洋菓子-天母本店是一間位於台北市士林區的甜品店,總共有381位網友評價過此餐廳,平均是3.9顆星。 ... 天母:廣田洋果子~咖哩飯、抹茶冰. 2012-04-09. 於 ihungrybear.com -

#7.【甜點】廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier - 手工泡芙禮盒

廣田 洋菓子HIROTA Cake Atelier 店家地址:台北市台北市士林區天母東路10號1樓聯絡電話:02-28733481 營業時間:每天8:30 - 21:30 粉絲頁:廣田洋菓. 於 shouyadog1213.pixnet.net -

#8.美食小組第40次聚會-金蓬萊遵古台菜餐廳& 廣田洋果子2013.9.7

我們今天的菜單:拼盤、白片放山雞、佛跳牆、鮮干貝蚵煎、金錢蝦餅、土魠魚米粉鍋、麻油腰花、蓬萊排骨酥、烏魚子炒飯、草山地瓜葉、芹菜炒花枝、紅燒桂 ... 於 jts3331017.pixnet.net -

#9.台灣廣田食品股份有限公司- | 廣田洋菓子美麗華 - 訂房優惠報報

廣田 洋菓子美麗華,大家都在找解答。 ... 台灣廣田食品股份有限公司- | 廣田洋菓子美麗華 ... 廣田洋果子(美麗華店)的食記、菜單價位、電話地址| 廣田洋菓子美麗華. 於 twagoda.com -

#10.家庭の味|廣田洋果子晚餐

(Photo by SONY W30) 這天在天母地區晃了一大圈,想不出晚餐要吃啥米,突然瞄到了廣田洋果子,我想已經很久沒去了,而且也沒吃過他們的餐, ... 於 sennycat.pixnet.net -

#11.廣田洋果子(天母本店)的食記、菜單價位 - FonFood瘋美食

廣田洋果子 (天母本店) (4篇食記) 位於台北市士林區地址:台北市士林區天母東路... 電話:02-2...【廣田洋菓子】...【美食小組第40次聚會-金蓬萊遵古台菜餐廳& 廣田洋 ... 於 www.fonfood.com -

#12.廣田洋果子 - Beijsy

廣田洋果子 ... 廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier. 5月23日·. 因應疫情影響為維護最高安全品質. 本店餐飲全面暫停(包含內用、外帶). 甜點、切片蛋糕、泡芙正常供應外帶唷️. 於 www.beijstty.co -

#13.廣田洋果子關於「廣田洋果子」 - GQUHM

大葉高島屋美食街・廣田洋果子小泡芙&飛牛牧場白布丁臺北信義忠孝東路五段餐廳・道樂Douraku日式料理居食屋(已歇業) (2) 【宜蘭無菜單料理】壯圍饌之香原創海鮮・類 ... 於 www.linexcorpschrsti.co -

#14.尋找美麗心台灣/美食心台灣/台灣糕點之美

由日本人引進的廣田洋果子,他們的冰淇淋泡芙是特別從日本空運來的喔!除了冰淇淋,還有香草、草莓、抹茶、巧克力等口味,冰冰涼涼的口感,讓人吃了會透心涼唷! 於 formosa.heart.net.tw -

#15.「廣田洋果子日本」情報資訊整理 - 食在北台灣

廣田洋果子 日本 食在北台灣 · 玉米田POPCORN 爆米花專賣 · 休閒零食. 地址:新北市新店區大豐路61號1樓 · D2 惡魔蛋糕(板橋中山店) · 休閒零食. 地址:新北市板橋區中山路 ... 於 lovetpe.com -

#16.廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier - Home | Facebook

有18種不同的設置菜單。 烤麵包/麵/飯/米漢堡/飯糰. 使用具有天然甜味和奶油香氣的高品質吐 ... 於 www.facebook.com -

#17.天母和果子

天母美食:三明堂和風定食.手作和果子~純樸的日式風味. 現在他已經搬到新光三越旁的天母東路上,招牌很明亮. 店外就有很清楚的菜單跟照片. 當天還挺多人 ... 於 confaeldisabili.it -

#18.廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier, 台北市士林區天母東路10號1 ...

天東路上的名店摩斯漢堡昨關店了,廣田洋果子更顯重要,希望廣田主能更提升服務品質,早餐的服務人員待人親切,都很獲的客人的讚許,但有些客人成群而來,大聲喧嘩,影響 ... 於 www.restameta.com -

#19.天母大葉高島屋廣田洋果子小小泡芙&飛牛牧場白布丁

160; 天母大葉高島屋的地下室,這是熊和熊弟們推薦的廣田洋果子小小泡芙,廣田洋果子好像是家知名的泡芙店,魔鬼甄與天使嘉還介紹過,不過在大葉 ... 於 bearxchu.pixnet.net -

#20.廣田洋果子廣田洋果子 - Juksn

廣田洋果子 的完整菜單列表,讓人吃了會透心涼唷! 廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier – 首頁廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier 在【新鮮奶油蛋糕】目錄相簿中新增了12 張相片 ... 於 www.xboxspk.co -

#21.[台北天母] 廣田洋果子@ 捷Jay's Blog - 隨意窩

天母新光三越後面~廣田洋果子~ 是吃下午茶的好地方~旁邊也有一些地方可以逛街~ 從店外就覺得這家應該不錯~ 店內一角~蠻多座位的~推薦靠窗的吧~ 放蛋糕的櫃子~蠻少的~ ... 於 blog.xuite.net -

#22.民生東路四段蛋糕 - Arneverleye

... 台北市松山區復興北路81巷西點烘焙、麵包; 廣田洋果子蛋糕; 廣田洋果子菜單; 廣田洋果子分店; 廣田洋果子小泡芙; 廣田洋果子天母; 鈴乃蔵; ... 於 arneverleye.be -

#23.【天母】おいしい~廣田洋果子@ 100㌫のLanny - 痞客邦

從小就很嚮往去天母東路的廣田洋菓子,覺得很時髦,開始工作後才敢踏進店內消費ㄋ,店內除了蛋糕外,大多是日式的甜點,例如宇治金時這種冰品之類的,雖然以前住沒很遠 ... 於 dearlanny.pixnet.net -

#24.【下午茶】台北士林天母新光三越|從神戶到台灣扎根超過 ...

廣田 洋菓子的招牌——日式栗子蛋糕(蒙布朗),和一般認知的蒙布朗外型很相似,頂端都是以栗子泥奶油擠成條狀覆蓋裝飾。但兩者在顏色、口感和口味都略有不同 ... 於 seeingisbeliving.pixnet.net -

#25.廣田洋果子 - 菜單吧Menu Bar

廣田洋果子 的完整菜單列表,共有9道餐點品項,包括手工泡芙(卡士達餡)、巧克力泡芙(巧克力餡)、日式奶油泡芙(日式餡)等。位於台北市,快速查詢廣田洋 ... 於 menubar.tw -

#26.[好店] 廣田洋果子 - MINIQQ

這是一間我喜歡的店天母的好吃的、有趣的、可愛的小店不少,不過這間廣田洋果子自己卻是情有獨鍾,如果以天母地區排個私心排行榜,這間日式洋食店在 ... 於 miniqq.pixnet.net -

#27.台灣廣田食品股份有限公司

手工泡芙 · 冰淇淋泡芙 · 網路限定 · 新鮮奶油蛋糕 · 燒菓子 · 購物車 · 會員專區. X. 會員帳號: 會員密碼: 忘記密碼 加入會員. 手工泡芙系列. 雙餡泡芙. 門市資訊. 於 www.hirota.com.tw -

#28.廣田洋果子有幸福的味道

這邊的商業午餐套餐是沙拉主餐和飲料。每天有特價商品,我點了咖哩牛肉,老爸點炸豬排義大利麵,然後再點這裡的招牌泡芙蛋糕大家分著吃。 於 lailai88.pixnet.net -

#29.天母鵝肉

隱身在天母東路的巷子裡,天母東路八巷,看到這牌子轉進去走一下就到了,後面的光太強了==||有點糊掉,就在廣田洋果子旁邊。 這家店是沒有菜單的, ... 於 hankwinni.blogspot.com -

#30.日式甜點早班- 台灣廣田食品股份有限公司- 台北市打工職缺

負責在當天上班時,統計銷售情形、撰寫當日業務報表。 工作地點. 台北市士林區忠誠路2段55號. 於 www.chickpt.com.tw -

#31.天母鵝肉攤

天母東路廣田洋果子的巷子內有家沒有菜單的鵝肉攤販。每到晚餐時間,都有排隊人龍聚集在店前,或內用或打包帶走。生活天母五年,每次都覺得這家衛生堪 ... 於 zanru.blogspot.com -

#32.京點洋果子

京點洋果子在foodpanda點的到,更多New Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#33.亞蘿蔓洋果子喜餅 - Bekacards

麵包店:聖瑪莉、福利麵包、一之軒麵包連鎖店、廣田洋果子、禮坊、郭元益餅家、微風梅森 ... 菜單有100%25國產黑豆奶250ml#4710126206083、117隨身包 ... 於 bekacards.ch -

#34.大安區廣田小吃店·經營餐館業在臺北市享有盛名 - EZ搜公司

廣田 小館– 台南中西區的台灣菜小吃店/熱炒店| OpenRice 台灣開飯喇 ... 廣田小館的餐廳地址、電話、食記、相片及菜單,餐廳位於中西區府前路二段172號。 於 www.ezsogosi.com -

#35.廣田洋菓子的推薦,FACEBOOK、愛食記

tabelog福岡地區洋果子排名第二名物是達瓜資各式獨立小蛋糕非常日式 -- 天母人給我爭氣點啊不要再讓好店消失了~ 在神戶開業十幾年的坊佳樹都回去了前幾天日法坊還公告 ... 於 dessert.mediatagtw.com -

#36.米多甜IVY SWEET

米多甜IVY SWEET ; 春大地抹茶乳酪塔.jpg · 抹茶乳酪蛋糕~6吋限定. NT$ 450 ; C07B81F1-AB06-48C8-962C-812DDC843E6D.jpeg. 抹茶可麗露. NT$ 45 ; 226D0BC5-6896-4C1D-BA02- ... 於 www.ivysweet.com.tw -

#37.亞蘿蔓洋果子

菜單 有咖啡奶酥小吐司、墨魚乳酪小吐司、杯子蛋糕、馬卡龍左:亞蘿蔓 ... 麵包店:聖瑪莉、福利麵包、一之軒麵包連鎖店、廣田洋果子、禮坊、郭元益餅 ... 於 rollinavocat.fr -

#38.廣田洋菓子- 網友評價、菜單- 蛋糕 - 愛食記

... 林區的網友推薦餐廳,地址: 臺北市士林區天母東路10號,訂位電話: 0228733481,均消價位: ..., 廣田洋菓子...天母:廣田洋果子~咖哩飯、抹茶冰. 於 ifoodie.tw -

#39.高島屋廣田洋果子.. @ 柚子快樂事

他有一般皮的和餅乾皮的.... 一般皮的價位在30-35大洋.... ... 口味不少喔.....有抹茶..奶油...巧克力........ 小柚買了一個餅乾皮的巧克力口味吃.... ... 也許是之前吃過bread ... 於 littlepai.pixnet.net -

#40.03-07-10【食記‧天母】廣田洋果子早餐 - 不專業的媽媽

週末的早上,最棒的就是睡到自然醒睡眼惺忪地到家裡附近吃早餐今天的早餐是廣田洋果子的元氣早餐 元氣5號餐---總匯三明治NT$149. 元氣3號餐---鬆餅NT$109. 於 fei-angel.blogspot.com -

#41.【台北士林】天母大頭鵝鵝肉專賣店 - 窩客島

從天母東路轉進巷子的話,路口有一間廣田洋果子,不難找門口兩台餐車,一邊切著鵝肉,一邊燙著麵條沒有價目表,主食只有麵、米粉和粄條,小菜選擇也很 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#42.「廣田洋果子蒙布朗」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「廣田洋果子蒙布朗」相關資訊整理- 【門市取貨】Brown蒙布朗蛋糕-6吋. ☆法國栗子泥/苦甜68%巧克力蛋糕/水果夾心/法國PRESIDENT鮮奶油. 於 lovetweast.com -

#43.大葉高島屋美食街・廣田洋果子小泡芙&飛牛牧場白布丁

天母大葉高島屋的地下室,這是熊和熊弟們推薦的廣田洋果子小小泡芙,廣田洋果子好像是家知名的泡芙店,魔鬼甄與天使嘉還介紹過,... 於 bearxchu.com -

#44.廣田洋菓子@ amy&anthony的網路日誌

位於天母的『廣田洋菓子』是1987年由日本廣田食品公司來台投資的,且是日本公司技術指導的一家甜點店。amy對它的記憶是“泡芙”,印象中它好像是台灣第一家日式泡芙專賣 ... 於 amy0313.pixnet.net -

#45.廣田洋果子蛋糕 - Elephoto

By · [天母]栗子爆多+超厚實栗子蛋糕”萌布朗”在sweet 16 patisserie · 廣田洋果子泡芙 · 天母商圈 · 臺北市「puff puff hirota」西點烘焙、麵包、地址、電話、營業時. 於 www.concrics.me -

#46.廣田洋菓子- 網友評價、價錢與訂位地址, 台北市士林區美食

位於台北市士林區的網友推薦餐廳,地址:臺北市士林區天母東路10號,訂位電話:0228733481,均消價位:$... 廣田洋菓子.. 天母:廣田洋果子~咖哩飯、抹茶冰. 於 35.201.83.62 -

#47.《團購美食》廣田洋果子泡芙&豆酥朋泡芙 - 魔鬼甄與天使嘉

廣田 洋菓子的天母本店就在娘家附近,以前吃完天母東路8巷鵝肉後,都會再來廣田吃宇治金石剉冰或泡芙。廣田洋菓子的泡芙種類花樣很多,其中有三樣最合我的胃口, ... 於 bajenny.com -

#48.廣田洋菓子 :: 台灣咖啡館

台灣咖啡館,廣田洋果子推薦,廣田洋果子冰淇淋泡芙,廣田洋果子日本,廣田洋果子早餐,廣田洋果子蒙布朗,廣田洋果子禮盒,廣田硝子,廣田洋果子鯛魚燒. 於 tpecoffee.iwiki.tw