曾侯乙的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦倪德衛寫的 天文、斷代與歷史:倪德衛早期中國自選集 和彭林的 文物精品與文化中國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站曾侯乙编钟 - 萌娘百科也說明:1978年5月在湖北省随县(今随州市)擂鼓墩古墓群曾侯乙墓出土,出土前为泥水浸泡,出土时基本保持下葬时原貌、分两面呈直角折尺形立放。钟身刻有铭文“曾侯乙作持”,由是名 ...

這兩本書分別來自中華 和中華所出版 。

國立臺南藝術大學 中國音樂學系碩士班 歐光勳所指導 戴伯儒的 二胡獨奏曲《曾侯乙傳奇》研究與詮釋探討 (2021),提出曾侯乙關鍵因素是什麼,來自於李博禪、曾侯乙傳奇、黃海懷二胡獎。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 呂鈺秀所指導 羅元璟的 漢與非漢概念下的中國笙類樂器——以笙嘴為考察對象 (2021),提出因為有 笙類樂器、笙斗、笙嘴、漢與非漢的重點而找出了 曾侯乙的解答。

最後網站標籤︰曾侯乙編鐘 - 當代中國則補充:標籤︰曾侯乙編鐘 · 新冠疫情|廣州隔離驛站神速建成規模是火神山醫院5... · 灣區打卡|無人機表演成潮流遊深圳廣州觀賞光影秀 · 梅艷芳上映|向梅姐致敬重現百變天后傳奇一生 ...

天文、斷代與歷史:倪德衛早期中國自選集

為了解決曾侯乙 的問題,作者倪德衛 這樣論述:

本書以時間為順序,收錄了倪德衞教授自1983年以來的24篇文章,內容涵蓋了天文、曆法、甲骨卜辭、古代歷史文獻等方面;而所有天文的、甲骨的、歷史文獻的研究,都是為年代學服務的。倪德衞在年代學上最引人注目的成就之一,就是用考古天文學的方法重構了周朝建立的時間——同時也就意味著他重構了整個西周的紀年,而前者其實是後者的結果。倪德衞教授十分重視古代史料,並將這些史料放在同一標尺之下進行衡量,這正符合他的研究理念,即從分析哲學的方法入手,對所有論據從整體上做出最佳的解釋和推理。透過這部自選集,讀者可以看到倪德衞教授是如何從細節出發,對史料抽絲剝繭,並最終撬動歷史的「定論」。

曾侯乙進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

二胡獨奏曲《曾侯乙傳奇》研究與詮釋探討

為了解決曾侯乙 的問題,作者戴伯儒 這樣論述:

《曾侯乙傳奇》為二胡獨奏曲,於2013年6月由湖北省中華文化促進會等主辦的首屆「黃海懷二胡獎」系列活動(二胡演奏比賽、作品徵集評獎等)榮獲作品評選優秀作品獎(最高獎),由閆國威在2013年10在香港 「金鐘之聲」音樂會首演,此曲融合湖北民歌《龍船調》為旋律素材。本文將以李博禪作品的《曾侯乙傳奇》二胡獨奏曲為研究主題,進行樂曲分析與詮釋探討,本文分為五個章節。第一章為緒論,包含研究動機、研究目的;第二章為作曲家音樂學習歷程與創作歷程;第三章為樂曲的分析,包含樂曲結構、素材分析、旋律分析、拍號與節奏分析;第四章為筆者對於此曲的演奏詮釋;第五章為結語,根據前段的分析的結果,探討作曲家對於《曾侯乙傳

奇》所想展現的意念與手法,以及在二胡的藝術發展進行總結。期盼本文能夠為二胡演奏者們提供參考價值。

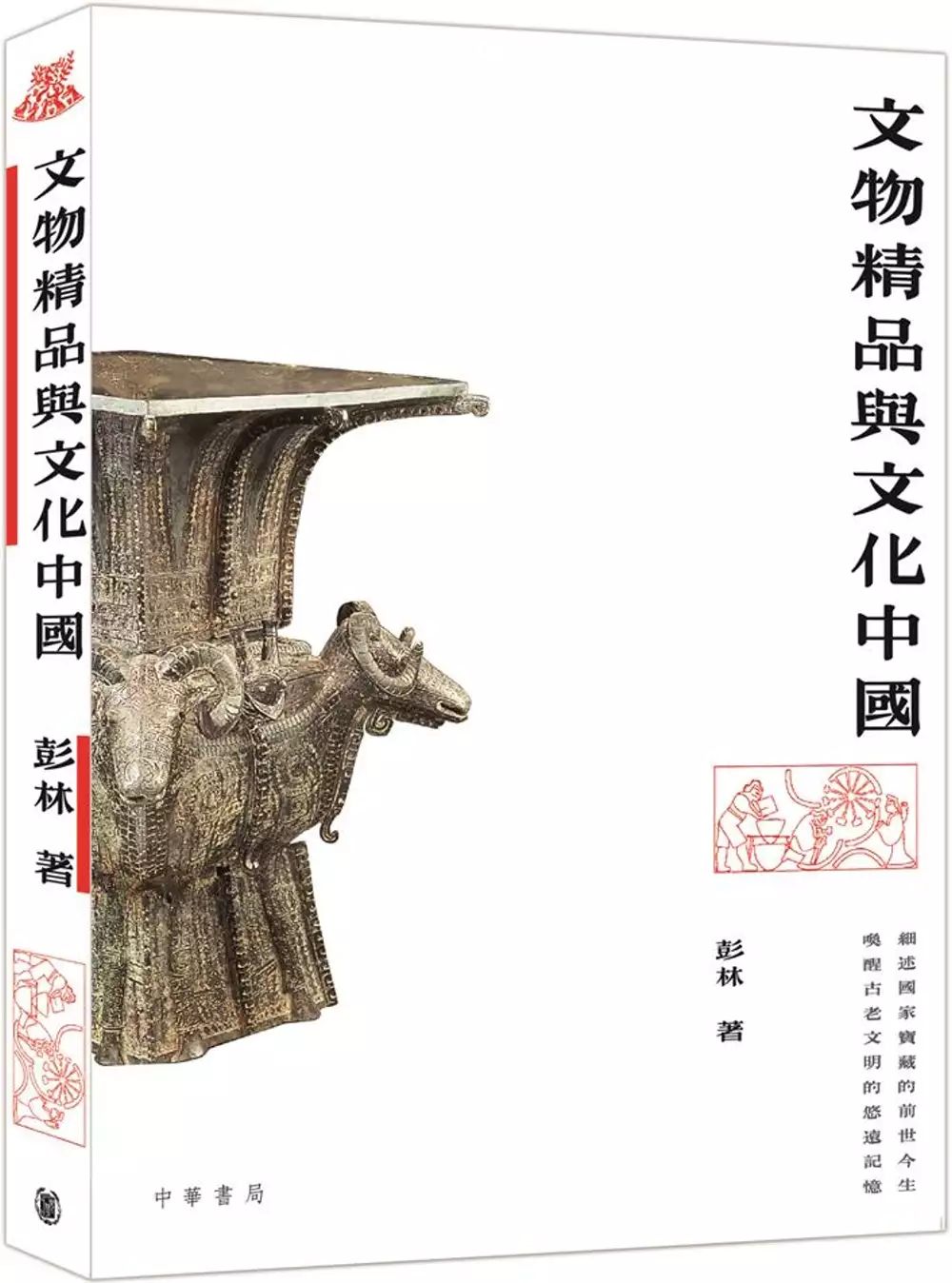

文物精品與文化中國

為了解決曾侯乙 的問題,作者彭林 這樣論述:

本書以著名學者彭林在清華大學開設同名國家精品課程講稿整理而成。全書內容涉及古代農業、天文、音樂、紡織、器物、營造、醫療等諸多領域,力圖將專業精深的考古和文物研究成果以曉暢的語言和清晰的結構傳遞給學生和讀者,將具體的文物遺產與悠久宏大的傳統文化相結合,建立更加直觀、鮮活的文明古國形象。

漢與非漢概念下的中國笙類樂器——以笙嘴為考察對象

為了解決曾侯乙 的問題,作者羅元璟 這樣論述:

本論文以中國的笙類樂器為探討對象,由於目前尚無笙類樂器在中國分布的總體性研究,因此笙類樂器形制的地域之別,以及其在漢與非漢文化圈下的差異,成為本研究的重點,而這其中,又特別著重笙嘴形制的差異,以及其與笙斗和笙管間的關係。 笙在傳統上屬於匏類樂器,因使用葫蘆製作,所以又有匏之稱。樂器形制上,主要由「笙斗」、「笙嘴」、「笙管」、「簧片」四個部分組成。最初形貌,可追溯至殷商甲骨文的 「竽」字。經由古文獻的蒐集與統整後可見,笙類樂器幾乎遍及現今中國31個省市自治區,並有22種稱謂。 笙類稱謂中屬於漢文化圈的笙類稱謂有:笙、笙簧、匏笙、巢、和、巢笙、大笙、和笙、鹿、鳳笙、

鳳翼笙、雲和笙、紫竹笙、竹笙,主要分布於中國的吉林、遼寧、黑龍江、北京、天津、湖北、湖南、河南、河北、山西、山東、陝西、浙江、江蘇、上海市、福建、江西、甘肅、青海、寧夏、內蒙古、安徽、四川、重慶市、廣東、廣西、雲南、貴州;屬於非漢文化圈的笙類稱謂有:六管笙、蘆笙(或寫成盧笙或籚笙)、瓢笙、胡盧笙(或寫成葫蘆笙)、竹筒笙,主要分布於中國的湖南、湖北、新疆、西藏、雲南、貴州、海南、湖南、安徽、四川(重慶市)、廣東、廣西。其中湖北、湖南、雲南、貴州、安徽、四川(重慶市)、廣東、廣西8個省份,同時擁有了漢文化圈與非漢文化圈笙類稱謂的地區。 經測量與統計漢與非漢文化圈的笙嘴與笙斗之後,漢文

化圈笙類樂器的笙嘴長度、粗細、彎曲幅度以及角度會隨著朝代變化而有所不同,但笙斗形制並無改變。其中笙嘴的粗細與彎曲幅度兩者,有著必然的關係。粗笙嘴一定為直式,細笙嘴一定為彎式,此外,粗細與彎曲幅度在時代的劃分上也是一致的:周至隋代,主要為粗而直的笙嘴;唐代首先出現了細而彎的笙嘴,並與粗而直的笙嘴有著並存的現象;五代至元代,則僅有細而彎的笙嘴;明清時則為細而彎、粗而直的笙嘴並存的第二階段。 非漢文化圈笙類樂器的笙嘴、笙斗與笙管數量有著密切的關聯,特別是以笙斗的外形,將非漢文化圈的笙類樂器分成圓形笙斗與長型笙斗兩大類後,可看出笙斗與笙嘴長度、粗細、彎曲幅度、角度,以及笙管數量的關係:四

川省與貴州省的笙類樂器可自成一類,除了笙斗皆為長形斗外,笙嘴主要以長、細且直式笙嘴為主,管數主要以3~5管為主。雲南省的笙也自成一類,除了笙斗為圓形斗,其彎式笙嘴的特徵,亦是其他省份所沒有,另外,雲南笙其6~8管的管數,亦有別於四川與貴州省的笙,唯一與四川與貴州省相同之處,在於細笙嘴的形制。 本論文對笙類樂器從上古至清代的歷史文獻以及圖像進行了梳理,為笙類樂器形制與稱謂的歷史變化做一探討,並對於笙類樂器在中國分布進行了整理,提供清代及其之前漢與非漢文化圈中,笙類樂器的差異比較。當今,以本位視角(emic perspective)對於非漢文化圈笙類樂器的研究越見增多,期待本研究能提

供之後對於民國以來,中國笙類樂器研究之歷史脈絡追尋,與漢及非漢文化圈對於笙類樂器描述的變化考證之可能性。關鍵字:笙類樂器、笙斗、笙嘴、漢與非漢

曾侯乙的網路口碑排行榜

-

#1.清代珍稀龙凤笔筒_barrel - 今日热点

由于传世品极少,收藏者寡,明代文人朱彝尊曾作《笔筒铭》,云:“笔之在案,或侧或颇,犹人之无仪, ... 剑格正面嵌蓝色琉璃,背面绿松石。 曾侯乙. 於 todayhot.news -

#2.科博館推出曾侯乙編鐘展再現2千年前王者之音

「曾侯乙編鐘」是出土的2500年前樂器文物,由65件青銅編鐘組成,是東方最大樂器,展品是源自大陸湖北省博物館的複製件,總重高達4400多公斤,敲擊展現莊嚴 ... 於 www.chinatimes.com -

#3.曾侯乙编钟 - 萌娘百科

1978年5月在湖北省随县(今随州市)擂鼓墩古墓群曾侯乙墓出土,出土前为泥水浸泡,出土时基本保持下葬时原貌、分两面呈直角折尺形立放。钟身刻有铭文“曾侯乙作持”,由是名 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#4.標籤︰曾侯乙編鐘 - 當代中國

標籤︰曾侯乙編鐘 · 新冠疫情|廣州隔離驛站神速建成規模是火神山醫院5... · 灣區打卡|無人機表演成潮流遊深圳廣州觀賞光影秀 · 梅艷芳上映|向梅姐致敬重現百變天后傳奇一生 ... 於 www.ourchinastory.com -

#5.曾侯乙墓附近推薦- 隨州 - Trip.com

曾乙侯墓,逛遍全國古墓可能是個愛好,隨州幾大景點之一,小時候家裡就有郵票上面是編鐘圖案的。原來是這裏出土的。現在還可以演奏,還有著名的鹿角立鶴! 於 tc.trip.com -

#6.国宝曾侯乙编钟搬新家 - 荆楚网

经过对横梁一整个下午的调试,10月14日晚,第一件编钟——楚惠王赠送给曾侯乙的镈钟,经工作人员小心抬起,挂上挂钩,挂到湖北省博物馆(以下简称“省 ... 於 m.cnhubei.com -

#7.除瞭「曾侯乙編鐘」,曾侯乙墓還出土瞭哪些寶物? - 知識部落格

曾侯乙 編鐘基本資料原名稱:曾侯乙編鐘年代:中國戰國時代材料:木青銅規格:架長748厘米,寬335厘米,高273厘米重4400公斤收藏地:湖北省博物館詳細介紹曾 ... 於 zhishiblog.com -

#8.中国考古学百年历程回眸

... 了考古发掘,曾和安特生一道发掘仰韶村遗址的袁复礼也参加了此次发掘。 ... 国墓地、河北平山中山王墓、长江中游战国楚墓、湖北曾侯乙墓、秦始皇 ... 於 cul.china.com.cn -

#9.榜單公告 - NCKU, 成功大學-招生組

3700015 張○欣 3700001 鄭○婷 3700014 黃○瑋 3810008 呂○瑾 3810002 林○懋 3810006 鍾○倩 3820010 許○玥 3820001 李○文 3820014 徐○綾 3820015 李○沅 3820013 蔡○真 於 adms-acad.ncku.edu.tw -

#10.曾侯乙墓出土罕見兵器,堪稱是戰場「重型武器」 - 華文頭條

像什麼曾侯乙編鐘、鹿角立鶴、聯禁銅壺、尊盤、青銅冰鑑等等,這些都堪稱是國寶級別的文物,而其實除了這些重量級文物之外,曾侯乙墓中還出土了許多其他 ... 於 www.digfamily.com -

#11.曾侯乙編鐘「喬遷」新居 - 新浪新聞

原標題:曾侯乙編鐘「喬遷」新居來源:新華網10月15日,工作人員對曾侯乙編鐘進行調試安裝。隨著湖北省博物館三期擴建工程即將全面竣工,10月12日起. 於 news.sina.com.tw -

#12.曾侯乙编钟:从“孔子时代的音乐”到文化符号和外交桥梁

2018年4月27日,国家主席习近平同印度总理莫迪在武汉进行非正式会晤,并共同参观湖北省博物馆精品文物展。 被称为湖北省博物馆镇馆之宝的曾侯乙编钟 ... 於 qnzs.youth.cn -

#13.湖北6大遗址入选国家文物局“十四五”规划楚纪南故城在列

曾侯乙 编钟曾侯乙墓是擂鼓墩古墓群内一处重要的古墓葬,共出土青铜礼器、乐器、金器、玉器、兵器、车马器、漆木器和竹简等珍贵文物15404件,仅青铜器 ... 於 news.jznews.com.cn -

#14.千古金聲 曾侯乙編鐘禮樂演奏 - 藝文活動平台

國立傳統藝術中心為積極蒐集國內外重要民族音樂資料入館藏,於1997年經當時文化建設委員會向湖北省博物館購置以全套曾侯乙編鐘為母範的複製編鐘面世。全世界由出土原件翻模 ... 於 event.culture.tw -

#15.曾侯乙編鐘“喬遷”新居--圖片頻道--人民網

隨著湖北省博物館三期擴建工程即將全面竣工,10月12日起,博物館“鎮館之寶”——擁有2400多年歷史的曾侯乙編鐘“搬家”工程開啟。曾侯乙編鐘於1978年在湖北 ... 於 pic.people.com.cn -

#16.曾侯乙編鐘

曾侯乙 編鐘是1978年在湖北省隨縣(今隨州市)曾侯乙墓中出土的一套編鐘,屬於國家一級文物及首批禁止出境展覽文物,現藏於湖北省博物館。曾侯乙編鐘是迄今已發現的古代 ... 於 www.wikiwand.com -

#17.中共六中全会缺席人数超四次全会总和 - 大纪元

乙晓光曾任中共军方中部战区司令员,并在2019年任中共十一阅兵总指挥。 丁来杭,男,汉族,1957年9月生,浙江杭州人,空军上将军衔,历任空军航空兵第二十 ... 於 www.epochtimes.com -

#18.羅智強批徐國勇曾喊「公投綁選票」 徐:選務人員很痛苦

羅智強說,徐國勇大力的反對「公投綁大選」,但得了金魚腦症侯群的徐國勇可能忘了,2007年的徐國勇,主張的可是比「公投綁大選」更激進的「公投綁選票」。 於 www.nownews.com -

#19.博客來-曾侯乙墓

書名:曾侯乙墓,語言:簡體中文,ISBN:7108017598,頁數:204,出版社:生活‧讀書‧新知三聯書店,作者:譚維四,出版日期:2003/08/01,類別:社會科學. 於 www.books.com.tw -

#20.曾侯乙墓編鐘 - 台灣Word

曾侯乙 墓位於湖北隨州市曾都區城西兩公里的擂鼓墩東團坡上,系一座呈卜字形的大型岩坑豎穴木槨墓。 於 www.twword.com -

#21.教學相長(商周秦漢文物圖鑑彩色圖版之三)

1977年湖北省隨州市曾侯乙墓出土,湖北省博物館藏。 編鐘共56件,分上中下三層懸在銅木結構的曲尺形鐘架。鐘架由 六個配 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#22.狂!大勝對手53分錦和晉級12強創校史 - TSNA

菜鳥教頭張立杰不僅笑說,沒有預期這麼準,更自嘲以前當球員都沒有這麼多媒體採訪。 過去幾年主戰HBL乙級聯賽的錦和,今年在菜鳥教練張立杰的規劃下 ... 於 www.tsna.com.tw -

#23.曾侯乙(戰國曾國君主) - 中文百科全書

曾侯乙 ,姬姓,氏曾名乙。生卒年不詳(據考古發現推定,他大約生於公元前475年,卒於公元前約433年),史籍並無其人記載。是中國戰國時期南方姬姓曾國(即姬姓隨國)的 ... 於 www.newton.com.tw -

#24.台南應用科技大學Tainan University of Technology

感謝郭椿華董事、曾陳麗英董事慨捐漢家文教基金會,歡迎各界踴躍共襄盛舉。 2021-10-28 [財團法人漢家文教基金會] · 更多最新消息. 校內訊息Campus News. 於 www.tut.edu.tw -

#25.第五期-曾侯乙編鐘編磬古音重現\彭婷婷 - 國立國父紀念館

一九七八年在大陸湖北省隨州市發掘戰國時期的諸侯墓-曾侯乙,挖出了編鐘、編磬等八種珍貴樂器,這是中國音樂考古史上一次空前的發現,顯示兩千四百多年前周代已有高水準的 ... 於 www.yatsen.gov.tw -

#26.曾侯乙的傳說@ 戰爭從未遠去,期盼早日進入一個無"碼"的 ...

曾侯乙 墓是戰國時期曾侯乙的一座墓葬,呈「蔔」字形,位元於湖北省隨州市城西兩公里的擂鼓墩東團坡上。 通過出土鏄鐘上的銘文鑒定,這是戰國早期曾國一位名字 ... 於 blog.xuite.net -

#27.主持曾侯乙墓发掘的谭维四先生走了:当年考古的“曲折传奇”

当年这一考古发现的主持者就是考古学家、曾侯乙墓主持发掘领队、湖北省博物馆原馆长、研究馆员谭维四,他曾任曾侯乙墓整理小组组长组织编写了《曾侯乙 ... 於 m.thepaper.cn -

#28.台中科博館展出「曾侯乙編鐘」複刻品 - 公視新聞網

台中科博館最近展出一件中國的國寶,聽說是中國最大的樂器,是由65件青銅編鐘組成的「曾侯乙編鐘」,原件是放在中國湖北省博物館,來台灣的這件複製品 ... 於 news.pts.org.tw -

#29.曾侯乙墓中不光出土了曾侯乙編鐘,還有一件東西,至今是個謎題

40年之前,曾侯乙墓被人們發現,它出土於湖北隨州城,在湖北隨州城的城郊處,有一個小山包,叫做擂鼓墩,就是在這裏發現了曾侯乙墓而在這座墳墓之中, ... 於 mttmp.com -

#30.足球新聞、即時比數、賽果和轉會| Goal.com 香港

曾執教尼斯和紐約城的前阿仙奴名將韋拉將首次執教英超球隊,上任水晶宮領隊並簽約3年到2024年。 Jul 04, 2021 0. 更多. 英格蘭超級聯賽. 於 www.goal.com -

#31.再讀曾侯乙墓簡 - 武漢大學簡帛研究中心

再讀曾侯乙墓簡中的“”為方便閱讀,茲把文中圖片和造字用大寫字母代替,示意如下:隨著武漢大學簡帛研究中心《楚地出土戰國簡冊合集》系列的不斷推出, ... 於 www.bsm.org.cn -

#32.隨縣曾侯乙墓鐘磬銘辭研究

湖北隨縣於一九七八年在曾侯乙墓出土戰國時期的編鐘群共八組六十五枚。鐘上錯金銘辭,標記音階名及樂律名,凡二千八百餘字,伴出編磐亦有同類之銘辭。本書從文化史的角度, ... 於 cup.cuhk.edu.hk -

#33.隨縣曾侯乙墓鐘磬銘辭研究 - 第 124 頁 - Google 圖書結果

B 十二音位音階名一類別少聲之反(最高音) 附表二:曾侯乙墓鐘整銘音階名. (續附表一)徵角標音音銘樂律銘鐘架刻文聲銘少徵頓(中一 6 、中二 6 )少聲(高音)正徵角(中一 9 ... 於 books.google.com.tw -

#34.曾侯乙墓中陪葬21位妙齡女子,卻無正室夫人?專家:這人不地道

大家想必都聽說過,"曾侯乙編鐘"這套價值連城的文物。1978年,考古專家於湖北隨州,發掘出戰國早期的曾侯乙大墓。墓中出土了諸如"曾侯乙編鐘""青銅尊 ... 於 read01.com -

#35.馬祖資訊網| 馬祖的入口網站

連江縣體育季羽球賽社會乙組、甲組比賽成績出爐 ... 馬祖王曾助選過四次皆慘敗,第五次有翻轉可能嗎? by 吳軾子 11-21 Re: XYLAN 11-21 5 924; 馬祖偶然的機遇 by 紀 ... 於 www.matsu.idv.tw -

#36.出土40年,曾侯乙编钟复制了5套,还原度最高那套在台湾 - 网易

战国曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,国家一级文物,1978年在湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆,为该 ... 於 www.163.com -

#37.曾侯乙·漆器- 湖北省博物馆— Google 艺术与文化

由于地下水的渗入,曾侯乙墓在被发现的时候完全浸在水中,漆器因此得以与氧气隔绝,得到良好保存。曾侯乙墓出土后,湖北省博物馆针对大量包含水漆器脱水处理进行了长期 ... 於 artsandculture.google.com -

#38.曾侯乙墓- 維基百科,自由的百科全書

曾侯乙 墓是中國戰國時期曾侯乙的一座墓葬,呈「卜」字形,岩坑豎穴木槨墓。位於湖北省隨州市城西兩公里的擂鼓墩東團坡上。 目次. 1 發現經過; 2 墓坑與葬式. 於 zh.wikipedia.org -

#39.千古金聲 曾侯乙編鐘禮樂演奏 - 國立傳統藝術中心

全世界由出土原件翻模複製的曾侯乙編鐘「複製件」僅有三套,其中本套無論工藝與音質皆與原件最為相近,係國立傳統藝術中心重要的典藏文物。 文化部所屬 ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#40.阅读的力量 - 全网搜

“噩侯”是谁?他曾在商末令周文王“惺惺相惜”,也曾在西周与曾侯乙“毗邻而居”。古老的史书里,记载着这样一个故事。 “(纣)以西伯昌、九侯、鄂侯为三公 ... 於 sunnews.cc -

#41.《如果国宝会说话》 曾侯乙编钟:中国之声 - CCTV

本期节目主要内容: 这集片子首次采用了:1986年湖北省博物馆、中国唱片总公司联合采录的“曾侯乙编钟原声”,录音完整准确。关于曾侯乙编钟的纪录片有 ... 於 tv.cctv.com -

#42.『萬國覺醒』知識廣場題庫(國士無雙) - 赤黑攻略站

以下哪位統帥曾加入反對自己丈夫的叛軍中, 『科斯坦察』. 文藝復興時期著名的藝術贊助人洛倫佐公爵來自當時的哪個家族, 『美第奇家族』. 於 www.rbtips.com -

#43.科博館推出曾侯乙編鐘展再現2千年前王者之音 - 工商時報

有「東方樂器之王」美稱的「曾侯乙編鐘」,5日在國立自然科學博物館由台灣國樂團演奏,再現「王者之音」。「曾侯乙編鐘」是出土的2500年前樂器文物, ... 於 m.ctee.com.tw -

#44.曾侯乙_百度百科

曾侯乙 (約前475-約前433),周王族諸侯國中曾國(又叫隨國)的國君,姬姓,氏南宮名乙曾國與史書中的隨國一國兩名,始祖為赫赫有名的周朝開國大將軍南宮适(括)。 於 baike.baidu.hk -

#45.王者之音-曾侯乙編鐘複製精品 - 教育部電子報

曾侯乙 編鐘再現科博館!今(5)日在臺灣國樂團演出鐘鼓音的莊嚴典雅樂聲後,正式宣告曾侯乙編鐘即日起在科博館展示五年。為了讓觀眾能更全面認識編鐘,科博館自本(3)月9日 ... 於 epaper.edu.tw -

#46.除了曾侯乙编钟,曾侯乙墓还出土了哪些怪状“器”形? - 知乎专栏

曾侯乙 墓,就是一位名叫“乙”的曾国国君的墓葬。春秋战国时期,诸侯割据,战争频繁,曾国是当时附庸于强大的楚国的一个小诸侯国。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#47.大武汉旅游图(大武汉旅游年卡在哪里购买)

2014年前曾是中国最大的城中湖,2014年因武汉中心城区扩大,东湖退居武汉 ... 四大镇馆之宝:1978年出土于“曾侯乙墓”的曾侯乙编钟,中国冷兵器时代的 ... 於 www.lingdangge.com -

#48.东西问| 方勤:曾侯乙编钟何以成为中外交流“特使”? - 中国新闻网

作为中国古老而宝贵的乐器,曾侯乙编钟可演绎古今中外不同时代、不同风格的乐曲,不仅表明其音乐性能强大,更体现出中华文明的博大包容、兼收并蓄。 於 www.chinanews.com -

#49.台商籲春節專案小三通邱垂正:中國疫情不穩 - 聯合新聞網

首屆「走進歷史,紀行荊楚」文博賽台女學生「曾侯乙編鐘」獲一等獎. 2021首屆「走進歷史,紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽揭曉,台灣藝術大學視覺 ... 於 udn.com -

#50.曾侯乙-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪儿购买曾侯乙?当然来淘宝海外,淘宝当前有1274件曾侯乙相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#51.曾侯乙相關報導- Yahoo奇摩新聞

#曾侯乙. 0人追蹤. 追蹤. 很抱歉,目前沒有相關文章。 留言. yahoo logo. - Yahoo奇摩新聞- 於 tw.yahoo.com -

#52.曾侯乙墓 - 華人百科

曾侯乙 墓是戰國早期曾侯乙的一座墓葬,位於湖北隨州城西兩公里的擂鼓墩東團坡上。曾侯乙墓呈"卜"字形,墓坑開鑿於紅礫岩中,為多邊形岩坑豎穴木槨墓。無墓道,南北向, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#53.研究所板 | Dcard

幫只報一所所以很焦慮的朋友問,請問有乙組正取上或前面備取的同學已經確定要放棄的嗎?有的話麻煩幫我留言,目前還沒有聽到有人放棄的消息,拜託大家了! 於 www.dcard.tw -

#54.纪录片《发现曾侯乙墓》全两集720P 国语中字

第一集发现曾侯乙墓。听TED演讲,看国内、国际名校好课,就在网易公开课. 於 open.163.com -

#55.曾侯乙墓文物賞析

1977發現. • 1978年正式發掘. • 戰國早期湖北隨縣曾侯乙墓. • 與楚國關係密切. • 出土文物. 1、內外漆棺. 2、編鐘一組. 3、樂器127件. 4、銅器、金器. 於 visual2.nhu.edu.tw -

#56.臺灣國樂團以精湛演奏敲響「王者之音」 科博館曾侯乙 ... - 文化部

曾侯乙 編鐘、編磬的出土,改寫了中國音樂史上的成就,編鐘於正面或側面敲擊可發出間隔約三度的兩個樂音,整組編鐘音域橫跨五個半八度,中心音域內12半音 ... 於 www.moc.gov.tw -

#57.曾侯乙編鐘-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

曾侯乙 編鐘在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供曾侯乙墓在露天、蝦皮優惠價格,找曾侯乙編鐘相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#58.曾侯乙墓的发现与发掘 - 新闻频道

1978年春夏之交,在地下沉埋了2400余年的国宝编钟,随着曾侯乙墓的发现、发掘而闪亮问世,重放异彩。一时间举世瞩目,国人为之骄傲,世人为之倾倒。 於 news.cntv.cn -

#59.曾侯乙是什么人物-简笔画 - 匠子生活

曾侯乙 是周王族诸侯国中曾国的国君,姬姓,氏南宫名乙,大约生于公元前475年。此曾国与史书中的随国一国两名,始祖为赫赫有名的周朝开国大将军南宫适。曾国是西周初期 ... 於 m.jiangzi.com -

#60.曾侯乙墓出土文物到底有多牛 - 新华网

曾侯乙 墓出土文物到底有多牛---4月27日,中印两国最高领导人共同参观湖北省博物馆精品文物展。这带火了曾侯乙墓出土文物展,这些天,省博迎来一拨又一 ... 於 m.xinhuanet.com -

#61.什麼是子宮肌瘤?有哪些症狀? - kks資訊網

山西追回「千年樂器」,傳聞能溝通四界,今成國家一級文物! 現在考古出土的許多文物中,其間不少都是樂器類文物,比如最為著名的有曾侯乙編鐘,還有那個曾侯乙建鼓底座, ... 於 newskks.com -

#63.曾侯乙[戰國曾國君主] - 中文百科知識

曾侯乙 ,姬姓,氏曾名乙。生卒年不詳(據考古發現推定,他大約生於公元前475年,卒於公元前約433年),史籍並無其人記載。是中國戰國時期南方姬姓曾國(即姬姓隨國)的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#64.曾侯乙編鐘告訴我們曾國與楚國相愛相殺的故事 - 每日頭條

曾侯乙,是個姬姓,氏曾名乙,根據考古發現,他大約生於公元前475年,死於公元前433年。輔佐文王和武王,完成了攻打殷商的使命,最後安定了天下,周王派 ... 於 kknews.cc -

#65.※熱賣※楚樂光盤碟片唱片千古絕響曾侯乙編鐘之聲 ... - 蝦皮購物

... 下標前考慮好再下標哦,超三次更換者也會加放黑名單。請悉知。 最後祝大家購物愉快~謝謝購買※熱賣※楚樂光盤碟片唱片千古絕響曾侯乙編鐘之聲湖北編鐘樂團古典音樂CD. 於 shopee.tw -

#66.曾侯乙墓展覽_詳細圖文說明@湖北省博物館 - 豆子醬遊世界

1978年在湖北隨縣(今隨州市)城郊擂鼓墩發掘的曾侯乙墓是一座2400年前的諸侯國君的墓葬,. 墓主人為戰國早期曾國國君乙。此墓葬出土多種文物萬餘件,. 於 wendy19850502.pixnet.net -

#67.名单出炉!湖北6大遗址列入国家文物局“十四五”规划 - 新闻中心

曾侯乙 编钟曾侯乙墓是擂鼓墩古墓群内一处重要的古墓葬,共出土青铜礼器、乐器、金器、玉器、兵器、车马器、漆木器和竹简等珍贵文物15404件,仅青铜器 ... 於 news.cjn.cn -

#68.多媒體物件-曾侯乙編鐘、編磬介紹 - 臺北市中山堂管理所

曾侯乙 編鐘、編磬介紹 · 點閱數:341 · 資料更新:101-07-01 18:09 · 資料檢視:107-03-13 14:05 · 資料維護:臺北市中山堂管理所. 於 www.zsh.gov.taipei -

#69.经典艺术讲堂| 原来曾侯乙编钟的声音是这样的_音乐 - 手机搜狐网

当年在曾侯乙墓挖掘工地上,专家曾用编钟成功试奏了《东方红》和《楚商》等乐曲,听着那音律准确、音色绝伦的壮丽乐声,在场的音乐家们潸然泪下, ... 於 www.sohu.com -

#70.Airiti Library華藝線上圖書館_曾侯乙複製編鐘之測音研究

曾侯乙 編鐘 ; 複製 ; 音高 ; 測音 ; Zenghouyi bianzhong (Bells of Marquis Yi of Zeng) ; replication ; pitch ; pitch measurement. 於 www.airitilibrary.com -

#71.曾侯乙墓- 熱線追蹤 - 台視

中國考古學家1970年代在湖北發現一座戰國早期諸侯的墳墓,墓地叫做曾侯乙,曾侯乙到底是誰呢?根據考古學家考證,得到粗略的訊息只有,曾侯乙是一位 ... 於 www.ttv.com.tw -

#72.曾侯乙編鐘將嵌放中山堂 - 人間福報

【本報台北訊】中國大陸湖北隨縣擂鼓墩一號古墓,一九七八年出土的曾侯乙編鐘、編磬,在全世界僅有三套複製件,其中一套目前由台北市立國樂團接手保管。 於 www.merit-times.com -

#73.曾侯乙編鐘 - 再生補破網

戰國早期,1978年湖北隨縣曾侯乙墓出土,鐘架長748厘米,高265厘米。 全套編鐘共六十五件,分三層八組懸掛在呈曲尺形的銅木結構鐘架上,最大鐘通高152.3厘米,重203.6 ... 於 www.reusebupo.com -

#74.鄂西山水(二三) 曾侯乙墓與隋州博物館 - 草根影響力新視野

市郊的曾侯乙墓曾經出土巨大編鐘,為中國重要的考古發現(維基百科)。隨州亦屬於鄂西地區,故在此系列文章中加以介紹。在大陸的重要考古發現中,包括湖北 ... 於 grinews.com -

#75.曾侯乙編鐘 - HKBU : History in Data : Student Projects : China ...

曾侯乙 編鐘能證明曾楚兩國之友好關係。掛在中間的鎛鐘,形狀、銘文都與其他鐘不同,顯然本身不屬於曾侯乙編鐘系列。鎛鐘是楚 ... 於 digital.lib.hkbu.edu.hk -

#76.曾侯乙編鐘開始的曾國之謎:這個從未現身於史料的神秘國度

曾侯乙 墓共出土樂器125件,包括編鐘、編磬、鼓、琴、瑟、笙、箎、排簫,八音齊備,展現了古代王侯貴族「鐘鳴鼎食」的生活面貌。 令人稱奇的是,位於墓室中 ... 於 twgreatdaily.com -

#77.曾侯乙墓(战国早期曾国国君乙的墓葬) - 搜狗百科

曾侯乙 墓 湖北随州,扼北进中原之门户,历来是兵家必争之要地。在春秋战国时期,它是楚国问鼎中原必经之处,从地势看,随枣走廊和南阳盆地作为当时南北要冲 ... 於 baike.sogou.com -

#78.曾侯乙- 求真百科

曾侯乙 ,姬姓,氏曾名乙。生卒年不詳(據考古發現推定,他大約生於公元前475年,卒於公元前約433年),史籍並無其人記載。是中國戰國時期南方姬姓曾國(即姬姓隨國)的 ... 於 factpedia.org -

#79.德甲|曾接觸疑似病例甘美治被緊急隔離 - 頭條日報

德國《圖片報》報道,拜仁慕尼黑中場甘美治早前曾接觸疑似新冠病人,由於對方的檢測結果尚未公布,這名德國國腳可能因而缺陣一段時間,包括今晚作客奧 ... 於 hd.stheadline.com -

#80.慈惠醫護管理專科學校

因配合台電修理屏187乙線電力線路。因此本校校區將實施停電。 時間:110年10月11日星期一上午08:00至下午5:00 停電範圍:校區全部。 請各單位預做準備。 於 www.tzuhui.edu.tw -

#81.曾侯乙墓出土的文物,究竟有多牛? | PTT新聞

曾侯乙 墓出土的文物,究竟有多牛? 公開日: 2019-07-08. 在《大美湖北》隨州站節目中,博物館成為了嘉賓們探訪的第一站。作為一座歷史悠久的城市,隨州博物館的眾多 ... 於 pttnews.cc -

#82.中国考古学百年历程回眸 - 光明网

... 了考古发掘,曾和安特生一道发掘仰韶村遗址的袁复礼也参加了此次发掘。 ... 国墓地、河北平山中山王墓、长江中游战国楚墓、湖北曾侯乙墓、秦始皇 ... 於 news.gmw.cn -

#83.博碩士論文行動網

論文名稱: 曾侯乙墓鐘銘與竹簡文字研究. 論文名稱(外文):, A Script Research on Bronze and Bamboo of Tzeng Houh Yii Tomb. 指導教授: 孔仲溫. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#84.曠世絕響: 擂鼓墩曾侯乙墓發掘記| 誠品線上

曠世絕響: 擂鼓墩曾侯乙墓發掘記:曾侯乙墓的發現與發掘,改變了世人對西元前五世紀中國歷史、文化、科技、藝術的認識。它被譽為二十世紀中國境內最偉大的考古發現之 ... 於 www.eslite.com -

#85.湖北省文化和旅游厅

... 省图展览揭秘千奇万象的植物世界2021-10-19 · 历时4天搬家曾侯乙编钟入住新馆2021-10-16 · 省博三期展厅即将盛装亮相曾侯乙编钟乔迁新居2021-10-13. 於 wlt.hubei.gov.cn -

#87.PChome Online 網路家庭

PChome網路家庭(8044-tw)是台灣最大的電子商務集團,2015年公司合併營收金額達新台幣228.8億元,2005年1月PChome在台灣掛牌上櫃,旗下擁有台灣最大B2C網站PChome24h ... 於 www.pchome.com.tw -

#88.《曾侯乙墓禮樂制度研究》序

《 曾侯乙墓禮樂制度研究》 序羅運環武漢大學中國地域文化研究所戰國早期的曾侯乙墓是20 世紀考古重大發現,堪稱世界奇跡。該墓位於《水經注》所記溳 ... 於 rcc.whu.edu.cn -

#89.腾讯首页

腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、汽车、时尚 ... 於 www.qq.com -

#90.地宫绝响——曾侯乙墓与编钟 - Google 圖書結果

曾侯乙 墓出土的众多文物,造型优美,纹饰瑰丽,无论铜塑、雕刻还是绘画都造型生动,令人叫绝,其高超的美术水平,成为我国美术史上的奇葩。曾侯乙墓的出土文物,还创造了多项 ... 於 books.google.com.tw -

#91.曾侯乙墓出土玉器整理 - Facebook

曾侯乙 墓是戰國時期曾侯乙的一座墓葬,位於湖北隨州城西兩公里的擂鼓墩東團坡上。侯乙墓呈“卜”字形,墓坑開鑿於紅礫岩中,為多邊形岩坑豎穴木槨墓。 於 www.facebook.com -

#92.曾侯乙墓发掘亲历记 - 全国政协

40年前,湖北随县西郊擂鼓墩,一座沉睡于地下2400多年的战国早期古墓因军事单位的施工,得以再现在世人面前,15000多件文物重见天日。曾侯乙墓的 ... 於 www.cppcc.gov.cn -

#93.曾侯乙編鐘– 第2 頁

曾侯乙 編鐘 ... 這座編鐘是哪裡找到的? 西元1977年,當時中國解放軍要在湖北省隨州市用炸藥整地,炸著炸著突然發現地底下出現石板,於是暫停整地的工作, ... 於 mynotes.org