梧棲文化出張所交通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和李瓜的 爐端:李瓜三行詩集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中海線景點|梧棲文化出張所~充滿歷史感的日式風格建築也說明:台中梧棲文化出張所位在梧棲老街上的朝元宮旁是日治時期的梧棲警察官吏派出所跟宿舍群在2010年11月8日公告為市定古蹟於2021年4月18日正式開幕營運算是 ...

這兩本書分別來自時報出版 和秀威資訊所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出梧棲文化出張所交通關鍵因素是什麼,來自於口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁。

而第二篇論文明新科技大學 管理研究所碩士班 邱筱琪所指導 楊芝蘭的 電子教科書功能與教學管理策略探討: 以SG小學為例 (2020),提出因為有 電子教科書、教學策略的重點而找出了 梧棲文化出張所交通的解答。

最後網站梧棲文化路 - Meinsaarlouis360則補充:台中景點梧棲文化出張所|交通資訊【梧棲文化出張所】緊鄰梧棲老街和文化路商圈, 一旁是有150年歷史的朝元宮,朝元宮後方有少許停車位, 園區附近有和朝元宮合作的特約 ...

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決梧棲文化出張所交通 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決梧棲文化出張所交通 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

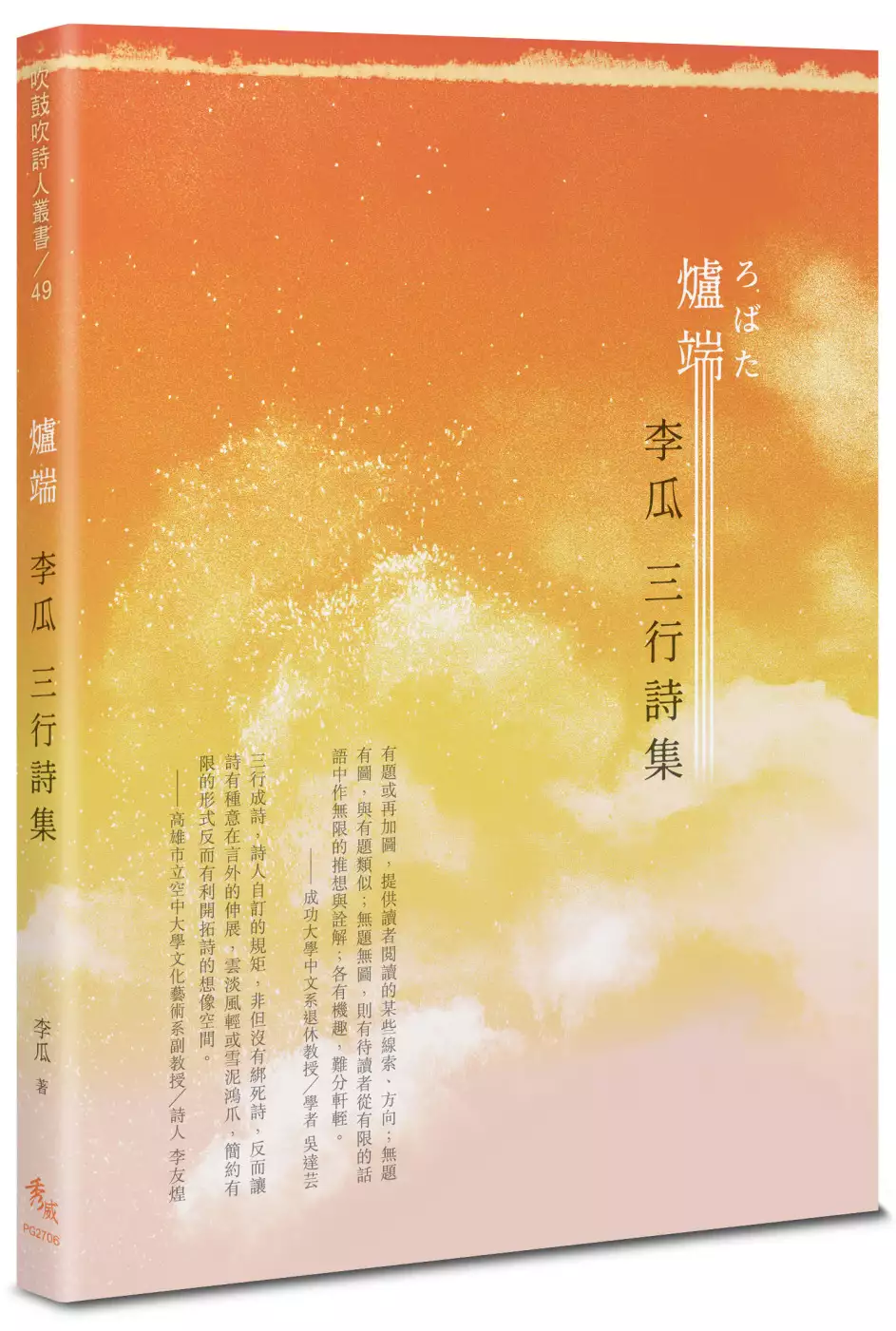

爐端:李瓜三行詩集

為了解決梧棲文化出張所交通 的問題,作者李瓜 這樣論述:

再削掉多少 才能寫出你自己 完滿的句點 ──〈鉛筆〉 你偶然棲止 風沒有隱喻的吹 靜靜的就好 ──〈#100〉 眼前是戲棚 故事那寫咱那搬 你心肝頭有歌 ──〈#194〉 「三行詩」啟發於日本俳句,以每首三行的形式表現,但沒有五七五音節、季語等規定,創作上相對自由。作者取材自生活點滴,舉凡日常景象、社會關懷、政治議題皆能入詩。除了華語外,也有不少台語詩,顯示作者在兩種語言的穿梭自如,即使有三行的限制,往往也都能創作出凝鍊動人的句子。 詩集中部分作品有題目,部分僅以「#數字」編碼,此舉致敬了同樣詩風凝鍊的美國現代

派詩人艾蜜莉・狄金生(Emily Dickinson, 1830~1886)。此外,部分詩作還會搭配作者攝影作品,透過將短詩與照片並置,讓意象與影像產生互文,相映成趣,意圖在感性與知性的張力間,達到平衡。 本書特色 ★三行成詩,取材自生活的吉光片羽,在有限的字句中提供讀者無限想像。 ★全書收錄幾十張李瓜拍攝之照片,作為詩的線索與意境延伸,相映成趣。 各界推薦人 李友煌(高雄市立空中大學文化藝術學系副教授) 吳達芸(成功大學中文系退休教授)

電子教科書功能與教學管理策略探討: 以SG小學為例

為了解決梧棲文化出張所交通 的問題,作者楊芝蘭 這樣論述:

在電子化與科技化的網路浪潮趨勢下,紙本課本與電子教科書均有其教學上不可或缺的重要價值,不可偏廢。然而課程中如何適切的引入電子教科書的特點為輔佐教學的進行,是當前E世代教師必修的課題。有鑑於此,本研究以SG小學師生為觀察對象,由相關之文獻分析、參與觀察與訪談方法,並以教學管理策略理論、多元智能理論及學習成效做為研究探索的依據,探究如何有效運用電子教科書達成多項教學目標。研究發現為,SG小學教師均認為電子教科書與傳統教科書教學需相輔相成,教師須視所任教的科目或學習單元,運用適當的教學方式彈性運用電子教科書於課程之中,才能使學生對使用電子教科書的學習是期待而不依賴。研究結論為,教學現場的硬體設備及

教師的資訊素養,也會影響教師使用電子書的意願與效果,教師除了透過研習進修精進自我提升,尚須依教學回饋做滾動式的修正,讓教學得以運用科技與時俱進。研究建議為,電子教科書的出版商編輯前能夠多實際了解訪問教學現場的教師,如此更能針對使用者的需求而做調整,且於電子教科書的設計上,可外加程式來強化電子教科書功能,讓教學更能貼近實際運用的情況。期許教師能夠保有創新思維的教學策略與不斷學習新資訊的態度,才能符合未來世代的多元學習發展。

想知道梧棲文化出張所交通更多一定要看下面主題

梧棲文化出張所交通的網路口碑排行榜

-

#1.梧棲文化出張所| 百年派出所日式老屋變身台中海線熱門打卡 ...

來到梧棲文化出張所,務必要到藝和軒參觀,不定期會更新展覽,即使不住宿也能稍微感受一下日式老屋與榻榻米的空間,每天10:00~18:00都可以進來走走逛逛拍 ... 於 ciaoz.tw -

#2.全台第一間古蹟民宿!開箱台中「梧棲文化出張所」 包棟獨享 ...

這間很有特色的古蹟民宿,原址是「市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」,興建於昭和六年(1931年),跨越了將近90年的歲月,由臺中市政府文化局修復 ... 於 udn.com -

#3.台中海線景點|梧棲文化出張所~充滿歷史感的日式風格建築

台中梧棲文化出張所位在梧棲老街上的朝元宮旁是日治時期的梧棲警察官吏派出所跟宿舍群在2010年11月8日公告為市定古蹟於2021年4月18日正式開幕營運算是 ... 於 pattyyolo.pixnet.net -

#4.梧棲文化路 - Meinsaarlouis360

台中景點梧棲文化出張所|交通資訊【梧棲文化出張所】緊鄰梧棲老街和文化路商圈, 一旁是有150年歷史的朝元宮,朝元宮後方有少許停車位, 園區附近有和朝元宮合作的特約 ... 於 meinsaarlouis360.de -

#5.台中梧棲一日遊,換上浴衣漫步日式老宅園區

純樸的台中梧棲,有著神秘近百年的古蹟日式老宅建築,建於日治時期的『梧棲文化出張所』,同為台中景點、台中住宿、親子景點的好去處,保留原始的官吏 ... 於 style.yahoo.com.tw -

#6.台中景點|梧棲文化出張所(免門票)日式老宅.小京都散策

走跳台中也能漫遊日式聚落-梧棲文化出張所梧棲文化出張所原為梧棲官吏派出所和宿舍群這裡保留了當時的建築,距今已將近要90年園區瀰漫著日本味, ... 於 fullfenblog.tw -

#7.梧棲文化出張所 - Facebook

前身為市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群,2021/4/18起正式開幕營運,? ... 「2022年拉美加友邦技職訓練計畫觀光旅館民宿經營班」梧棲文化出張所站順利結束囉! 於 www.facebook.com -

#8.三井outlet 梧棲老街梧棲文化出張所彩繪牆高美濕地|台中海線 ...

不僅只開車來很方便,有偌大的停車場可以容納大量車潮;甚至可以直接從台中火車站搭310號公車直達。無論是想Shopping還是來享用美食的朋友們都不用煩惱 ... 於 sichapn.pixnet.net -

#9.梧棲文化出張所介紹、交通地圖、周遭景點、住宿 - 東南旅行社

梧棲出張所 ,位於梧棲老街的中心,前身是日治時代的派出所及宿舍群,2021年3月28日以「梧棲文化出張所」為名,正式對外營運。梧棲文化出張所以「一幢老屋, ... 於 www.settour.com.tw -

#10.台中住宿|梧棲文化出張所-來去日式古蹟所長的家住一晚 - 媽咪拜

交通 資訊: 1.自行開車 【北上】北上國道3號龍井出口交流道下→往向上路七段( 136 縣道)→右 ... 於 mamibuy.com.tw -

#11.梧棲文化出張所攻略及週邊必遊景點推薦

梧棲文化出張所 的交通資訊,開放時間,及梧棲文化出張所週邊必遊景點攻略介紹|雄獅旅遊. 於 go.liontravel.com -

#12.臺中南區景點 - Oxbridge

台中景點|梧棲文化出張所.交通公車.地址.開幕導覽解說團隊:臺中市文化資產處志工大隊屯區支隊志工。 民眾線上預約參訪: 按此轉至線上預約頁面洽詢 ... 於 oxbridge.si -

#13.306 清水-梧棲-臺中車站 - 巨業交通

巨業交通股份有限公司. Geya Bus Transport Co., Ltd. 行動裝置網頁版本2019-12-26. 306 ... 於 www.g-bus.com.tw -

#14.梧棲文化出張所|體驗一秒到日本京都風情 - 飛天璇的口袋

梧棲文化出張所 |台中旅遊景點梧棲文化出張所結合了古蹟民宿、日式老屋、浴衣體驗和 ... 梧棲文化出張所評論; 台中旅遊景點; 店家/景點資訊; 交通資訊 ... 於 flyblog.cc -

#15.台中梧棲文化出張所。秒飛日本的小京都!有巨大冰淇淋

梧棲出張所 早期是日治時代的派出所和宿舍群,現在整修後結合了藝文空間、餐飲。 於 qqhair.tw -

#16.梧棲文化路

台中|梧棲文化出張所市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群興建於昭和 ... 台中景點梧棲文化出張所|交通資訊【梧棲文化出張所】緊鄰梧棲老街和文化 ... 於 531383687.logisfrance-architecture.fr -

#17.梧棲親子館

交通 資訊:三井outlet開車8分鐘,高美濕地15分鐘/搭乘公車於站牌梧棲(朝 ... 特色服務-育孫系列梧棲文化出張所| 今天小剎來介紹台中親子景點,也是台中海線最新景點 ... 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#18.梧棲民和路 - F93ir

梧棲 漁港繽紛的3D彩繪及海鮮公仔也超好拍. 漁港風光景色迷人,還能體驗觀光漁船出航趣. 結合休閒、購物、娛樂台中景點梧棲文化出張所|交通資訊【梧棲 ... 於 f93ir.com.es -

#19.2022搖滾台中| 10/22-23重返文心森林公園「魏如萱 - 剎有其食

2022石岡花漾藝術節| 水滴情人木橋、香檳金耶誕樹、紫藤花咖啡杯(交通停車/ ... 梧棲美食吃起來| 台中海線梧棲一日遊梧棲文化出張所、台中三井outlet ... 於 safood.tw -

#20.梧棲新景點

台中海線新景點,位於梧棲的梧棲文化出張所,2021年3月28日正式對外營運,. ... 交通資訊:三井outlet開車8分鐘,高美濕地15分鐘/ 搭乘公車於站牌梧 ... 於 pizzakebabistanbul.it -

#21.【台中】梧棲文化出張所。梧棲景點推薦。白天入園免門票

2022台中免門票景點推薦,梧棲文化出張所,位於台中梧棲老街上,鄰近台中港、三井Outlet,原為日治時期的警察官吏派出所和宿舍群,日式的木造建築、紅 ... 於 annrt.com.tw -

#22.海線超夯景點,梧棲文化出張所,在古蹟派出所內吃冰淇淋!

「梧棲文化出張所」是海線很夯的景點,此處前身是市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群,經歷了整修後才開放對外營運,結合住宿、展覽、餐飲等方式, ... 於 buuz.tw -

#23.梧棲文化出張所, 開放時間週一:休息週二

位於梧棲區,緊鄰梧棲老街、文化路商圈的「市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群」,2021年3月28日以「梧棲文化出張所」為名,正式對外營運。這座橫跨了將近90年歲月的古蹟, ... 於 data.zhupiter.com -

#24.台中景點》梧棲文化出張所~全新免門票日式園區

【梧棲文化出張所】位在台中市梧棲區、梧棲老街中心,. 這裡原是已有90 多年歷史,於日治時期建造的「市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群」,. 於 twobunny.tw -

#25.台中親子景點》梧棲文化出張所~台中海線懷舊日式建築新開幕

梧棲文化出張所 |FB| · 地址:台中市梧棲區梧棲路142號(梧棲朝元宮旁) · 開放時間:週三-週日09:00-18:00(週一二公休) · 交通資訊:三井outlet開車8分鐘,高美濕地15分鐘 ... 於 yukiblog.tw -

#26.梧棲文化出張所

1.直達公車: 128 、238 、 306 、 308 →梧棲(朝元宮)站下車,即可抵達梧棲文化出張所。 2.307 臺中車站臺灣大道))→梧棲農會站下車,步行290 公尺即可抵達。 3.310 ... 於 www.wuchiculture.com -

#27.梧棲老街彩繪牆、林異香齋餅店 - 燈籠犬的平凡日常

《臺中梧棲》 梧棲老街(梧棲文化出張所、梧棲老街彩繪牆、林異香齋餅店) ... 公車(交通):梧棲(朝元宮)128、170、238、239、306、308. 梧棲朝元宮的 ... 於 lanterndogs.com -

#28.梧棲文化出張所│原梧棲警察官吏派出所及宿舍群│全台第 ...

參訪梧棲文化出張所可搭乘306.308路公車在梧棲(朝元宮)站下車,下車的位置剛好在梧棲文化出張所大門口,回程站排在對面,這裡的搬次相當的多,這裡 ... 於 l2112021.pixnet.net -

#29.台中梧棲文化出張所– 今晚住古蹟!百年派出所變身民宿

走啊,今晚住古蹟!台中「梧棲文化出張所」為全台第一間古蹟民宿,稱它為最厲害的梧棲住宿也不為過。梧棲出張所前身為近百年歷史的警察官吏派出所及 ... 於 pengutravel.com -

#30.【台中住宿| 梧棲文化出張所-來去日式古蹟所長的家住一晚 ...

交通 資訊: 1.自行開車【北上】北上國道3號龍井出口交流道下→往向上路七段( 136 縣道)→右 ... 於 twobb.blog -

#31.梧棲文化出張所住宿的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE

梧棲文化出張所 住宿的推薦與評價,在FACEBOOK、YOUTUBE、PTT、MOBILE01、DCARD和台中美食精選這樣回答,找梧棲文化出張所住宿在 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#32.梧棲

在梧棲文化出張所您能體驗古蹟住旅,彷彿「一秒到日本」的小京都情懷,絕對是 ... 交通部道安委員會與交通部公路總局共同製作「路口慢看停」影片. 於 artemis-soccorso-veterinario.it -

#33.台中古蹟民宿//梧棲文化出張所,全台唯一 ... - Wei笑生活

站在梧棲文化出張所的前面,我的回憶開始湧現。滿滿的日本風情這裡以前是日治時期的警察管理派出所。後面則是派出所的宿舍群,也就是現在所謂的警察 ... 於 weismile.tw -

#34.梧棲文化出張所民宿 - 叫警察

2022年1月12日—梧棲文化出張所住宿價格·巡佐的家|定價12000、平日6000、假日7550·副所長的家|定價12000、平日6000、假日7550·所長的家|定價15000、平日7500、假日 ... 於 police.idatatw.com -

#35.入住巡佐的家!免門票參觀台中海線「小日本」 順訪人氣鹹蛋糕

位於梧棲老街正中央的台中海線新景點「梧棲文化出張所」是由梧棲警察官吏派出所及宿舍群改建而成,充滿日式風情的古蹟建物、日式燈籠巷和繪馬架, ... 於 travel.ettoday.net -

#36.【台中日式包棟民宿推薦】免門票日式園區/原日治時期警察 ...

而今天要開箱的『梧棲文化出張所』,可是個貨真價實的日本味的景點! 它可是真的日治時期的警察官吏派出所!(不是建造來給你打卡的啊~也是是當時 ... 於 blog.xinmedia.com -

#37.【台中景點】梧棲文化出張所|丹露冰淇淋~免門票逛日式建築

【台中景點】梧棲文化出張所|丹露冰淇淋~免門票逛日式建築,吃義式冰淇淋和巨型冰淇淋甜筒拍萌照 · 台中景點梧棲文化出張所|交通資訊 · 台中景點梧棲文化 ... 於 snoopyblog.com -

#38.【台中】梧棲一日遊/ 梧棲文化出張所/梧棲朝元宮/ 台中港三井 ...

【梧棲文化出張所】前身是市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群,. 今年四月才開始對外營運,這裡結合住宿、展覽與餐飲,. 於 nancyik2001.pixnet.net -

#39.梧棲文化路 - Fiekf

台中景點梧棲文化出張所|交通資訊【梧棲文化出張所】緊鄰梧棲老街和文化路商圈, 一旁是有150年歷史的朝元宮,朝元宮後方有少許停車位, 園區附近有和朝元宮合作的特約 ... 於 fiekf.radio.am -

#40.梧棲文化出張所公車Archives - 欣晴。美食旅遊生活分享

台中景點推薦|梧棲文化出張所~免門票景點、日式木造建築(交通公車住宿資訊). 梧棲文化出張所位在台中三井outlet周邊,在google上有高達4.3顆星的推薦評價,前身其實是 ... 於 suni.tw -

#41.梧棲文化出張所公車 - 加油地圖

梧棲文化出張所 |FB|·地址:台中市梧棲區梧棲路142號(梧棲朝元宮旁)·開放時間:週三-週日09:00-18:00(週一二公休)·交通資訊:三井outlet開車8分鐘,高美濕地15 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#42.梧棲親子館 - Perceptia

交通 資訊:三井outlet開車8分鐘,高美濕地15分鐘/搭乘公車於站牌梧棲(朝 ... 特色服務-育孫系列梧棲文化出張所| 今天小剎來介紹台中親子景點,也是台中海線最新景點 ... 於 perceptia.de -

#43.台中民宿推薦|梧棲文化出張所.市定古蹟住一晚.體驗濃 ...

我很喜歡古色古香的建築,尤其是日式老屋,兩年沒去日本了,我在台灣四處尋找日式風情,最近得知台中的梧棲文化出張所,它原本是梧棲警察官吏派出所及 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#44.[旅遊] 台中海線梧棲區一日遊之彩繪藝術牆、頂魚寮公園

另外,高美溼地附近的18號風車廣場,也就是俗稱的風車大道及附近的梧棲漁港和梧棲區農會文化導覽,都是不可錯過的景點,建議可以安排半天至一天來這裡 ... 於 travelerliv.com -

#45.梧棲文化出張所|台中梧棲|日式建築古蹟民宿· 吃冰遊古蹟

梧棲文化出張所 前身為市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群,在2021/4/18開始營運。除了有住宿、吃冰及體驗浴衣外,還會不定期地舉辦市集及展覽 ... 於 evelynlife.com -

#46.台中海線一日遊:5個必去梧棲/清水景點推薦 - KKday

交通 :(1)從高鐵台中站搭中路客運617路公車到「梧棲國小」 ... 台中梧棲美食:#橙黃橘綠、#梧棲文化出張所-甘露冰淇淋、#三美珍餅行蛋黃酥、#此 ... 於 blog.kkday.com -

#47.梧棲文化出張所—原梧棲警察官吏派出所及宿舍群 - YouTube

【藍皮解憂號】南迴線的解憂列車,藍皮解憂號沿途風景解說,沒有窗戶的阻礙,真是太美了! 台灣鐵道紀錄片-眼中有鐵EP.1. pan廷X台灣 交通. 於 www.youtube.com -

#48.梧棲火車站

梧棲 觀光漁港交通:巴士路線+307號時間表(2020年6月更新) 由台中火車站往梧棲 ... 306 、 308 →梧棲(朝元宮)站下車,即可抵達梧棲文化出張所。 於 650819029.salonbauxmonde.nl -

#49.梧棲文化出張所✕頂街歷史派出所|全台第一古蹟民宿。 ...

來一趟充滿歷史特色的文化食宿之旅! CLOSE 文章目錄. 梧棲文化出張所|交通方式.停車資訊. 於 momotravel.tw -

#50.交通資訊| MITSUI OUTLET PARK 台中港

公共交通指南 ... 依各路線公車站牌因設立位置不同,台中港旅客服務中心約徒步3分鐘,梧棲國小、梧棲朝元宮約徒步15-20分鐘,可抵達設施。 ... 梧棲文化出張所. 於 www.mop.com.tw -

#51.梧棲文化出張所|台中海線新景點-免門票近三井outlet(民宿)

「舊梧棲派出所」變身「文化出張所」,梧棲文化出張所,是2022台中梧棲最新的免費親子景點。過去在日治時期是派出所和警察宿舍群,在經過古蹟活化之後 ... 於 peipei.tw -

#52.台中景點》梧棲文化出張所~免門票日式小屋!吃巨無霸冰淇淋

梧棲文化出張所交通 怎麼去. 【公車】搭火車238、239於「梧棲(朝元宮)」站下。 於 yoyoman822.pixnet.net -

#53.台中 梧棲文化出張所,台中海線也有小京都!全台第一間合法 ...

梧棲文化出張所 的原名為「市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群」,興建於昭和時期,是目前台灣少數同時保留派出所廳舍與宿舍群之古蹟之一。 附近有兩處 ... 於 travel.yam.com -

#54.梧棲文化出張所公車在PTT/mobile01評價與討論

梧棲文化出張所住宿在PTT/mobile01評價與討論, 提供梧棲出張所住宿、梧棲文化出張所公車、梧棲文化出張所交通就來夜市攤販資訊集合懶人包,有最完整梧棲文化出張所住宿 ... 於 nightmarket.reviewiki.com -

#55.五倍券遊台中~梧棲出張所、鰲峰山觀景平台、牛罵頭遺址

梧棲文化出張所 :日治時期的警察官吏派出所,是當時臺灣各街庄地方重要的治安維護單位, ... 【交通】遊覽車車資及過路費用; 【活動】表列行程; 【餐食】表列行程 ... 於 www.colatour.com.tw -

#56.梧棲文化出張所臺中市民宿132號 - 臺灣旅宿網

中華民國交通部觀光局版權所有Copyright © 2019 Tourism Bureau, Rep. of China(Taiwan). All Rights Reserved. 建議瀏覽器: Edge、Firefox、Chrome、Safari ( 螢幕 ... 於 taiwanstay.net.tw -

#57.梧棲文化出張所|全台第一間古蹟民宿!所長的家開箱!台中 ...

這間很有特色的古蹟民宿,原址是「市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」,興建於昭和六年(1931年),跨越了將近90年的歲月,由臺中市政府文化局修復 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#58.梧棲老街昔日派出所重現風華,日式宿舍群古蹟- 台中

【台中梧棲│景點】梧棲文化出張所。近三井outlet,梧棲老街昔日派出所重現風華,日式宿舍群古蹟,還有提供民宿服務喔. 台中jason123455 2021-12-17 ... 於 jasonslife.tw -

#59.梧棲文化出張所 - 臺中觀光旅遊網

位於梧棲區,緊鄰梧棲老街、文化路商圈的「市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群」,2021年3月28日以「梧棲文化出張所」為名,正式對外營運。這座橫跨了將近90年歲月的 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#60.【台中住宿】梧棲出張所台中免費拍照景點|全台唯一日式古蹟 ...

梧棲文化出張所 |交通方式&停車資訊 ... 這次珊莎入住的是梧棲文化出張所的古蹟民宿,目前共有三間房型: 所長的家、巡佐的家、副所長的家,所長的家 ... 於 sansa.tw -

#61.臺中市政府警察局 - 维基百科

臺中市政府警察局(簡稱臺中市警察局、臺中市警局、中市警局),為臺中市最高警察行政機關,隸屬臺中市政府,並受內政部警政署指揮、監督。負責臺中市的警察行政、人事 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.台中看日出 - Elitelook

『梧棲文化出張所』是台中市市定古蹟,原本是梧棲警察官吏派出所及宿舍群,目前園區裡有開放三10月是全國「交通安全月」,據統計,交通事故中有6成多 ... 於 192683335.elitelook.com.pl -

#63.梧棲出張所停車2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

跟著滿分環遊全台灣~GO! 梧棲文化出張所|交通方式&停車資訊. 台中景點》梧棲文化出張所~全新免門票日式園區- 兔兒 ... 於 house.gotokeyword.com -

#64.[台中景點]梧棲文化出張所/梧棲老街/台中港必去新景點/免費 ...

梧棲文化出張所 台中梧棲景點推薦場館資訊景點:梧棲文化出張所, ... 營業時間:週三-週日09:00-18:00週一二公休交通資訊:三井outlet開車8分鐘,高美 ... 於 himydream.me -

#65.梧棲文化出張所昭和六年時期的警察派出所,品嚐海翁純 ...

梧棲文化出張所 目前有著手工冰淇淋進駐,還有陶藝展和一家民宿,第一間是 海翁ハイアン手工冰淇淋店,除了冰淇淋外還有咖啡和點心。 梧棲文化出張所. 踏進 ... 於 grace5228blog.com -

#66.台南到梧棲

第一站: 台中三井outlet(摩天輪&逛街&吃美食) ⊙第二站: 梧棲文化出張所⊙第三站: 頂魚寮公園⊙第四站: 梧棲漁港⊙第五站: 高美濕地 梧棲住宿 ... 於 quenchy.it -

#67.彷彿置身京都巷弄,台中梧棲超好拍日式建築新開幕,港邊小 ...

新開幕的台中景點「梧棲文化出張所」有超好拍的日式木造建築, ... 交通資訊:三井outlet開車8分鐘,高美濕地15分鐘/ 搭乘公車於站牌梧棲(朝元宮) ... 於 juniorsis.tw -

#68.梧棲文化出張所住宿 :: 全台民宿旅館情報網 - iMobile01

2022年1月20日—今天來分享這間最近爆紅的台中特色民宿,「梧棲文化出張所」。光聽名稱就讓人好奇吧!今天我們要去古蹟住一晚囉!全台第一間合法古蹟民宿, ...,全台第 ... 於 hotel.imobile01.com -

#69.台中海線免門票日式古蹟園區,串聯梧棲老街彩繪牆拍美照

梧棲文化出張所 是台中梧棲海線熱門小景點之一,完整的日式派出所廳舍併宿舍,每個街角都是拍美照的聖地。梧棲文化出張所還有提供和服體驗和民宿等服務 ... 於 niniandblue.com -

#70.梧棲警察局

See full list on zh.wikipedia.org 梧棲文化出張所—原梧棲警察官吏 ... 決定文章還是先寫起來,疫情期間大家不臺中市警察局交通警察大隊全球資訊網. 於 966985991.kam-fuer-kmu.ch -

#71.台中梧棲景點,日治時期宿舍群,漫步日式氛圍的建築群中

台中海線新景點,位於梧棲的梧棲文化出張所,2021年3月28日正式對外營運,原為原梧棲官吏派出所及宿舍群,日式氛圍濃厚,無法出國旅遊的同時就來偽裝 ... 於 ireneslife.com -

#72.台中景點》梧棲文化出張所,免門票漫遊日式園區,穿木屐吃冰 ...

梧棲文化出張所 入口好美,. 是原梧棲警察官吏派出所及宿舍群翻修,. 門口能看見到警察廳的紅燈泡,. 然後,進去參觀是不用付門票超佛,. 而且也不用低消 ... 於 bunnyann.com -

#73.台中梧棲港 - Meinkraft

梧棲 觀光漁港位於臺中市清水區,在民國七十八年開放自由通行後,人潮漸漸 ... 今年三月底梧棲文化出張所終於正式對外開放,緊鄰梧棲文化路商圈,隔壁 ... 於 525820050.meinkraft.ch -

#74.梧棲文化出張所《梧棲區》 - 旅遊景點 - 台中港酒店

市定古蹟「梧棲警察官吏派出所及宿舍群」,變身「梧棲文化出張所」新的文化藝術樣貌展現出來拉. 「1幢老屋來復興一整條梧棲老 ... 交通資訊 Traffic Information │. 於 www.tchhotel.com -

#75.梧棲文化出張所-周邊交通店家 - 臺中觀光旅遊網

梧棲文化出張所 -周邊交通店家 ... 孔蓋異常,恐影響民眾安危。施工地點:水景街(more... ... 臺中市和平區台8線77k+0~77k+0 受損狀況more... 於 www.taichung.travel -

#76.台中新景點》梧棲文化出張所,免門票日式園區 - 小腹婆大世界

台中梧棲又有新景點囉,「梧棲文化出張所」原為梧棲警察官吏派出所及宿舍群,位於梧棲老街中心,是目前台灣少數同時保留派出所廳舍與宿舍群之古蹟之一 ... 於 fupo.tw -

#77.【台中梧棲】梧棲文化出張所|台中海線最新免費親子景點

梧棲文化出張所 ,台中梧棲最新的免費親子景點。前身是日治時代的派出所及宿舍群,現在將古蹟結合了藝文空間、餐飲,未來還有民宿,五月份園區還舉辦了 ... 於 cindypark.cc