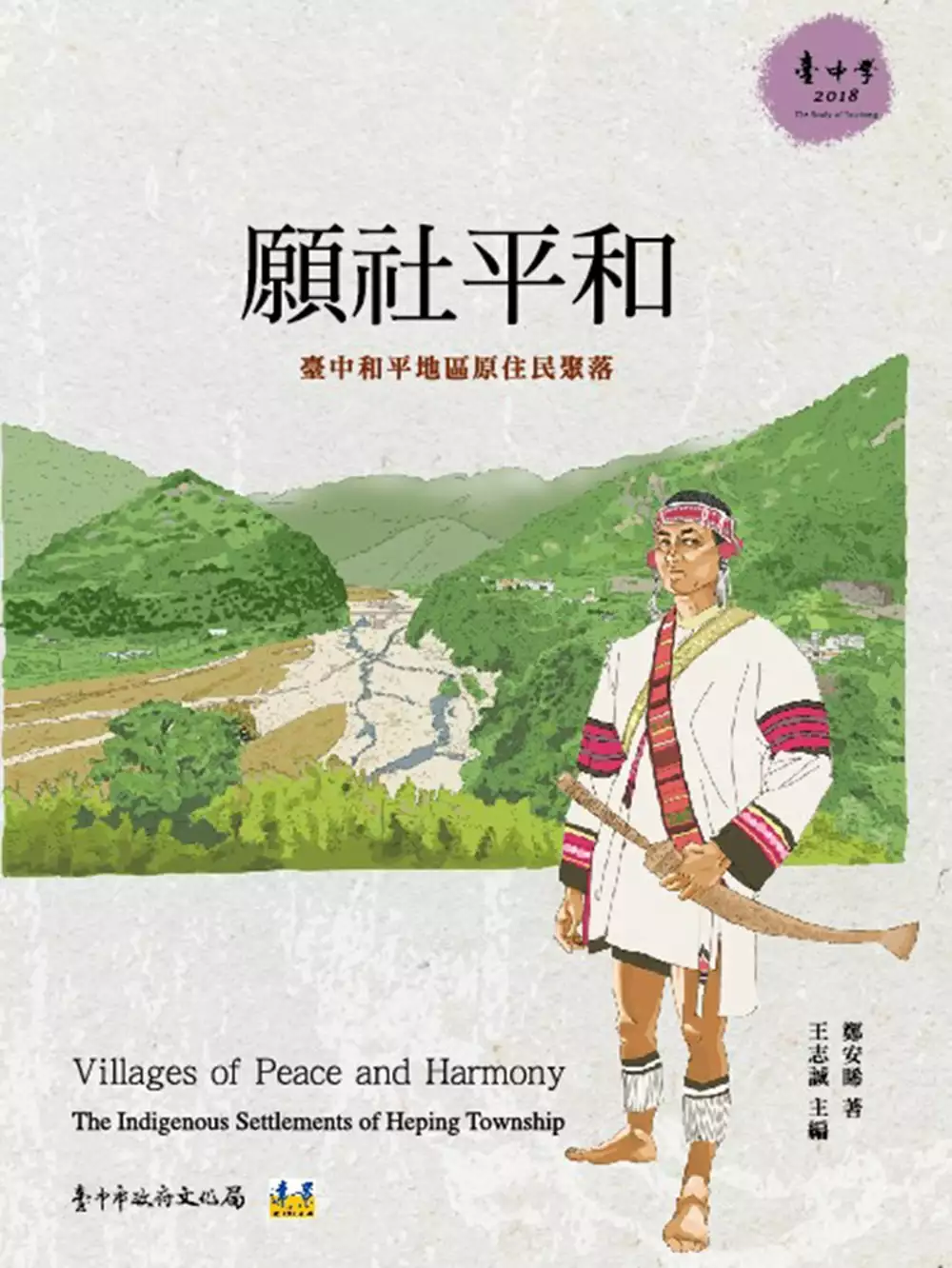

白毛山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭安睎寫的 願社平和:臺中和平地區原住民聚落 和潘明宏的 青春在山水之間精彩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站梨山風景區動物資源調查 - 第 93 頁 - Google 圖書結果也說明:「梨山風景區動物貢亥′ ‵言周查」 93 遊憩谷關犁山黑源垭口系蠡充'、」`調杳 T1 大茅埔 T2 白毛山 T 婁籽咕蓼 T4 白吟產 TS 裡吟林 T6 \仙山 T8 丰山 T118m 林 Tl5 730 ...

這兩本書分別來自遠景 和博客思所出版 。

朝陽科技大學 營建工程系碩士班 張子修所指導 卓大平的 台灣南投林區林道災害復建與管理之案例研究 (2011),提出白毛山關鍵因素是什麼,來自於林區林道、安全檢測、災害復建。

而第二篇論文國立政治大學 民族研究所 許雪姬所指導 鄭安睎的 日治時期蕃地隘勇線的推進與變遷(1895-1920) (2010),提出因為有 理蕃、蕃界、探險、地圖測繪、隘勇、隘勇線、隘勇線推進、原住民傳統領域的重點而找出了 白毛山的解答。

最後網站白毛山步道- Explore則補充:谷關七雄老六~#白毛山步道,海拔1522公尺,中級山三等三角點,從白鹿吊橋攻頂來回4.6+5.4=10公里,稜線風景漂亮,有夠讚! — feeling crazy.

願社平和:臺中和平地區原住民聚落

為了解決白毛山 的問題,作者鄭安睎 這樣論述:

泰雅族為臺灣原住民中分布較廣的民族之一,有兩大語群,臺中市的泰雅族大部分屬於澤敖利亞(Tseole)語群族,除了遷移到都市的族人外,主要分布在和平區,清代以「北勢蕃」來稱為此群族人,以當時的武榮社為中心,北屬於北勢群,南屬南勢群,但分布界線不是以大甲溪為界;北勢群分布在今日的苗栗泰安與臺中和平境內,以大安溪兩岸為居住地點,南勢群群則以大甲溪兩岸,一直延續到南投境內,大甲溪上游的則有Slamaw群;由於經歷過清代土地、拓墾,日治時期日警的「討伐戰爭」、「隘勇線推進」、「集團移住」、「戰後都市化遷移」與「九二一地震」的多重影響下,臺中境內泰雅族早已打破傳統生活界線與領域,離散又聚合在新的地方,

而和平原名為「稍來坪」,是大甲溪北岸的一狹長河階地,乃「稍來社」移住此地後出現的地名。 作者簡介 鄭安睎 1972年出生於臺灣屏東,從大學時期開始,喜歡登山活動,先後完成百岳60座,曾調查過清代蘇花、八通關、關門、崑崙凹、浸水營、阿塱壹等古道,以及踏查日治時期隘勇線與理蕃道路,足跡遍佈全臺。目前任職於國立臺中教育大學區域與社會發展學系擔任助理教授,曾出版或合著過《瀰濃山下的時光》(2016年),《原住民族歷史地圖集》(2016年)、《臺灣登山史:總論》(2013年)、《臺灣登山史:裝備》(2013年)、《臺灣舊版地形圖選錄》(2013年)、《烏來的山與人》(2009年)、《

臺灣最後祕境-清代關門古道》(2000年)等書。 市長序 厚植臺中的在地文化 局長序 擁有豐富內涵的城市 引言 第一章 泰雅族在臺中 (一) 臺中泰雅族的聚落變遷 (二) 集團移住 (三) 日人探險活動 (四) 戰後聚落 第二章 重大歷史事件與人物 (一) 重大歷史事件 1、白冷事件 2、梨山事件 3、遠藤事件 4、青山事件 (二) 和平區重要人物 1、林講文(Yabu Wasyat) 2、黃漢貴 (Yakaw Watan) 3、蔡文瑞(Tusang Nomin) 4、朱清江 (Yabu

Temu) 5、陳文良 (Walis Kumu) 6、陳錦鳳 (Yuma Laix) 7、張銀文 (Yumin Hayon) 8、波奈‧道拔思 (Bonay Taubas) 9、嘎義‧諾給 (Kagi Nokeh) 第三章 泰雅族空間之變化 (一) 隘勇線之包圍 1、牛欄坑隘勇線 2、大坪龍、二柜(櫃)隘勇線 3、臺中、南投廳聯絡線與黑田山隘勇線(舊白毛隘勇線) 4、白毛山、中川山隘勇線(新白毛線) 5、東卯山隘勇線 6、大甲溪隘勇線 7、北勢蕃隘勇線(老屋峨隘勇線) 8、サラマオ(salamao)隘勇線 (二) 隘路、

大甲溪道路到中部橫貫公路 (三) 縱貫南北的蕃地道路 (四) 出雲山道路 泰雅族大事記 後記 參考書目 序 厚植臺中的在地文化 林佳龍 臺中位於臺灣南北交通的中點,氣候宜人,資源豐富,擁有良好的生活機能,更有優美的城市風景。多年來,我們積極活化市區,為市民打造一個生活的好所在,並且致力發展人文產業,為臺灣建立一座嶄新的文化城。 新臺灣國策智庫於2018年五月公布,臺中市是六都民眾心目中的最佳宜居城市,這是我們連續四次獲此殊榮,也是所有臺中市民努力的成果。除了推動城市建設,我們還要厚植在地文化,才能擁有豐富的精神生活,從「希望的臺中」邁向「進步的臺中」。

世界各地的重要城市都有自己的定位與特色,由文化局策畫出版的「臺中學」系列叢書,呈現出臺中市的獨特歷史脈絡和優質人文風貌,在2016年和2017年都受到文化界和學術界人士的關注與肯定。第一輯的主題包括臺中公園、林獻堂、葫蘆墩圳、清水及珍奶茶飲;第二輯的主題則有臺中火車站、第二市場、中央書局、天外天劇場及膠彩畫家林之助,充實的內容獲得各界的一致好評,引領讀者們深入認識臺中在地文化。 今年出版的「臺中學」第三輯,延續先前的嚴謹製作流程,特別邀請文史學者深入描寫楊肇嘉、八仙山、霧峰、客家聚落大茅埔、后里馬場以及和平區的原住民聚落,林景淵、蘇全正、蔡金鼎、管雅菁、林德俊、陳介英、林慶弧、郭

双富、鄭安睎,透過充滿溫度的文字敘述和精采的圖示,帶領讀者穿越時光隧道,探索先人走過的痕跡,進而瞭解這些珍貴的歷史文化,如何造就出臺中現今的多元樣貌。 臺中人文薈萃,是名副其實的希望之城,也是富於文化底蘊的城市,建立在共生、共榮、共好的基礎上。讓我們透過閱讀的力量,把希望變成進行式,在追求進步的同時,也要珍惜自身擁有的文化資產,才能培養深厚的文化內涵,然後穩定地邁向新的階段,創造出人本、永續、活力的臺中。臺中的改變,會帶領臺灣的改變;臺中的進步,也會帶來臺灣的進步。 清代原住民曾經出現或居住在靠近漢人聚落的山區,為了方便管理在東勢角 就設置撫墾局,更靠近山區的大茅埔則設置

撫墾分局。進入日治時期之後,改為東勢角 撫墾署,位置則沿用清代的衙署位置,但當時鄉民則有建議將相關出張所或分局移往郊外。進入日治時期之後,泰雅 族部落則有較為清楚的資料,最早北勢群部落記錄為《臺灣總督府公文類纂》中,為撫墾署的事務性報告,時間大約在1896年,由當時署長越智元雄所留下的記錄。南勢群的紀錄則為1898年的〈森林調查復命書〉中有詳細的人口、戶數與頭目名稱 。 明治四十四年(1911年),由臺灣總督府《臺灣蕃社戶口一覽》中,北勢蕃被新竹廳大湖支廳所管轄,有ブヨ一社、ロ一ブゴ一社、スロ一社、マナバン社、マビルハ社、テモクボバイ社、ロブン社、チイムイ社等八社,位於臺中廳東勢角 支廳所管轄

的南勢蕃則只列出稍來社、白毛社 、阿冷社等三社。 根據大正三年(1914年),《臺中廳理蕃史》 ,所載如下: 北勢群,原住民語稱為ルリオン パイノフ(Rurion Painohu),即是河邊的意思,自古以來佔居在大安溪上游,名稱即起於此。其境界北與舊新竹廳汶水群以及大湖群為界,南與大尖山與南勢群接鄰,東方固守中央山脈,西至大安溪,部族分為八社,散佈在老屋峨山、雪山坑、眉比浩溪、盡尾山等處,八社中最大的是武榮社與老屋峨社,其中武榮社為八社中勢力最大的,八社則有武榮、老屋峨、蘇魯、馬那邦、眉必浩、得木巫乃、蘆翁、盡尾,總人數將近2,000人,壯丁約700人,以下為各社之變遷與現狀,如下: 1.武榮

社(ブヨン),現在雪山坑溪上游右岸,原住民稱為スバエ一(Subaee),溼地的意思,同社以雪山坑流域為佔居地,據說頭目為ユ一ケ ロ一モ(Yuuke Roomo),現在八十多歲的年紀,依然钁鑠,蕃族間都很敬畏他,有操縱八社的勢力,以前的佔據地在老屋峨山一帶,氣候溫順,土壤肥沃,米穀每每裝滿倉廩,是最富庶的蕃社,嘉慶年間住在今日東勢角 附近的石角庄與中科坑方面。因漢人入侵,逐漸轉移,移到老屋峨山的背後,接下來從明治四十五年(1912年)的討伐,舉社遁逃到現地。

白毛山進入發燒排行的影片

#谷關七雄#登山#旅遊#小百岳

谷關周邊山勢峻峭,主要的山頭組成著名的「谷關七雄」

分別為八仙山、馬崙山、白毛山、屋我尾山、唐麻丹山、

波津加山及東卯山

其中八仙山海拔2366m,為七雄之首,

豐富的森林景觀亦為七雄之最。

最大的特色就是

陡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~到你不要不要的

不相信?

去走一趟你就知道

部分動態攝影

葉騏(Instagram: yeh_chi_0816)

❣️加入會員支持一輪❣️

https://www.youtube.com/channel/UCQ-R3BQI5_3SxtmnDn8cGCA/join

❣️其他平台❣️

●FB:https://www.facebook.com/elunTW/

●Instagram:elun1020

台灣南投林區林道災害復建與管理之案例研究

為了解決白毛山 的問題,作者卓大平 這樣論述:

本研究探討林道災害復建與管理之成效,以台灣南投林區奧萬大聯外道路之災害復建工程及民國98年至100年辦理之一系列安全檢測計畫為案例,作分析缺失及研擬改善對策,以提供林道建設管理機關及相關工程單位參考,綜合本研究之結論,摘要重點條例如下:1.辦理林道災害復建工程時,應作完整的災害調查,獲取詳細的設計參數,才能作出妥適的設計,並掌握沿線災害路段之穩定情況辦理復建工程與長期監測,以達良好的復建成效。2.本研究案例藉由監測成果,訂定監測管理值之指標,制定標準作業程序,以提供林道管理機關採行適切行動,預先擬定可行之因應對策。3.本研究針對林道災害復建與管理,擬定具體改善對策條列如下:(1) 規劃設計單

位應全盤深入了解災害週遭範圍的各項影響因子。(2) 工程單位應確實執行工程品質管制。(3) 林道主管機關應主動積極與相關權責機關配合。(4) 林道管理機關需編列足夠預算以執行完整災害復建工程。(5) 規劃設計單位應妥善規劃災害路段之排水規劃。(6) 加強承辦人員之採購法令專業知識及訓練。(7) 林道管理機關應訂定林道巡查機制。

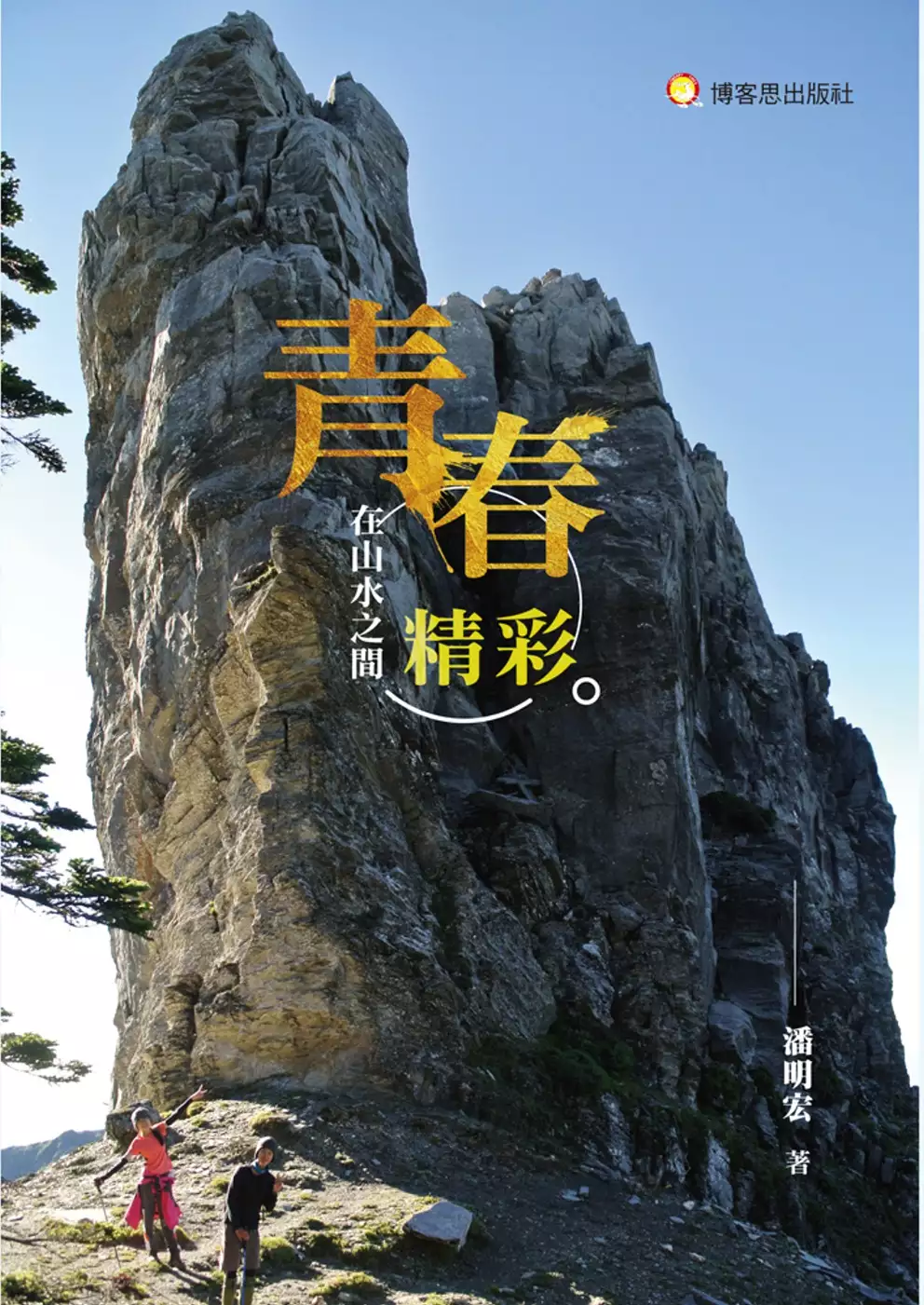

青春在山水之間精彩

為了解決白毛山 的問題,作者潘明宏 這樣論述:

台灣科普生態作家,金鼎獎得主潘樵誠心推薦 青春, 是什麼樣的呢?你要如何揮灑你的青春? 本書作者是一位熱愛環境、熱愛鄉土有理想的年輕人。作者受到父親的幸勵,選擇在山林海岸間一個地方一個地方的去揮灑他的青春;在這美麗的島上冒險,除了克服了一座座的高山之外,更在山水之間探究台灣之美外,更藉由旅行增加了對台灣的認識與了解,更盡情享受山水之美。 作者從學校附近的中級山開始,接著是嘉明湖、北大武、南湖大山等等一座又一座的台灣山岳攀爬,甚至到過許多人跡罕至的台灣山林秘境,當然也包括跟家人在故鄉南投的遊訪,一路走來,連作者自己都沒想到能夠走過那麼多台灣山林。 雖然過程絕對不輕鬆愉快

,有的甚至吃足苦頭、歷經艱難與危險,但是總在每座山水攀爬之後,對台灣的地理環境就多一份認識,個人的身心經過歷練,也成長很多;因為遇見絕美的風景,就會覺得所有的辛苦都有了代價,而那份感動與滿足,應該也是每個喜歡爬山的朋友,更熱愛台灣的共同感受吧。 作者在父親的鼓勵之下,青春不要留白,和許多宅在家裡的宅男比起來,用行動走出對台灣的認識,用毅力和汗水塗寫青春,相信此書的出版,可以給台灣更多青少年當借鏡,走出戶外,追求身心的健康,揮灑青春。 作者簡介 潘明宏 一、1996年生於南投埔里,曾就讀育英國小、均頭國中、台中高農(今稱興大附農)園藝科,目前為屏東科技大學森林系大四學生。

二、民國100年在家人的鼓勵下,第一次以文字書寫的方式記錄旅遊心得,並影印出版《潘小宏嬉遊記》一書。 三、民國103年暑假,為了迎接即將展開的大學生涯,在父親的建議下,以埔里鎮郊一座森林為對象,進行樹木調查,並影印出版《埔里,演習林》一書。 四、民國105年擔任森林系系學會會長,熱愛爬山、籃球及攝影,爬山時尤其喜歡帶著心愛的青蛙布偶一起探險,是個充滿童心的大孩子。 推薦序 青春,在山水之間精彩 潘樵 I 推薦序 拋開舒適,勇於挑戰 吳言 IV 推薦序 悠遊山水間 王志強 VII 作者序 最珍貴的畢業禮物 潘明宏 VIII 秘境,出風鼻 1 無敵展望

,里龍山 8 意外之旅,日湯真山 14 卑南聖山,都蘭山 20 屏東最大瀑布,卡悠峰 27 山風瀑布,瓦拉米 33 鹿林神木與麟趾山 40 紅香部落,帖比倫 46 從坪瀨到水濂洞 52 楓葉,瀑布,奧萬大 58 鳳凰谷鳥園尋瀑行 65 吃足苦頭,波津加山 71 山友歡聚,東卯山 77 刺果,險稜,白毛山 83 一日單攻北大武 91 初訪玉里野生動物保護區 102 再訪玉里野生動物保護區 115 幸運,感動,嘉明湖 128 南湖大山朝聖之旅 144 最珍貴的畢業禮物——《青春在山水之間精彩》出版序 從小對於父親就有幾分的敬畏,尊敬的部分,除了他是生我、養我的父親之外,更是有如老師一

般,隨時隨地教導我,並不時叮嚀、督促,讓我不斷的精進成長,同時也常常帶著我到處遊山玩水增廣見聞。至於畏懼的原因,那是因為他對我的要求很高,所以小時候常常會因為做錯事而被父親處罰,譬如就讀國小時,因為不喜歡吃麵包,所以常常會把早餐吃剩的麵包塞在車上的某個縫隙,等到幾天之後因為異味散出而被父親發現,當然換來的便是他嚴厲的教訓和修理,而當時,被父親叫去面壁思過的我,心裡曾經嘀咕著:「只是麵包沒吃完嘛,大人真是一點度量都沒有。」因此對於父親的嚴格管教其實是不太諒解的,然而隨著年紀增長,我才慢慢地體會到「愛之深,責之切」這句話,儘管當時偷塞麵包的事情,現在早已成為家人在閒聊時的一則趣談,但是事後回想起來

,父親當時只是不希望我一錯再錯罷了。 國中時,親愛的外公離開了我們,當時我讀的是住宿學校,必須使用電話卡才能打電話回家,那時候,母親常常叮嚀我,有空也要打電話給外公、外婆,因為我跟姐姐,小時候是外公、外婆幫忙帶大的,但是我卻常常偷懶,直到外公生病住院我才驚覺,就算我打了電話,外公也接不到。之後,有一回去醫院探視外公,原本想跟外公說「我愛您」來逗他歡心,但是卻因為害羞而欲言又止,只是沒想到,過沒多久外公就過世了,因此那句「我愛您」再也沒有辦法說出口。 因此,外公離開之後我便在心裡暗下決定,除非是到山裡手機收不到訊號,或者是學校舉辦活動拖得太晚,要不然,每天晚上一定都要打電話回家,就算

沒有什麼事,聽聽父母的嘮叨與叮嚀,也會覺得幸福與滿足。因此,自從答應父親要開始書寫爬山探水的文章之後,每天打電話回家就會聽到這樣的問話:「今天有沒有寫文章啊?要認真喔。」要不然就是換個方式說:「不要浪費時間,有空就多寫點文章。」因此,在大學階段儘管在家的日子甚少,但是在他每天遠距離的鞭策之下,文章的數量還是慢慢地累積著,儘管有很多地方還不夠完美,但是《青春,在山水之間精彩》這本書能夠完成出版,最應該要感謝的人就是父親。 其實,一開始對於爬山我並沒有太高的興趣,雖然小時候母親常常會利用假日帶我們到埔里的虎頭山去運動,但是懶惰的我總是心生反對,總覺得爬山是一項累人的運動,不如待在家看電視或是

去打籃球還比較實在。但是有一次跟同樣住在埔里的同學聊天,我才訝然發現,對方竟然從來沒有去過虎頭山,甚至很多父親常常帶我們去野餐、遊玩的地點,同學也從沒聽過,這時我才驚然明白,原來我跟同年齡的孩子比起來,我的經歷竟是如此的豐富,那是多麼獨特又難得的成長過程。 之後,因為父親多次以不同的生態為主題,在台灣島上進行尋訪和出書,於是我們也跟著他的腳步一起出遊,即使升上了大學,我們也常常有機會可以全家一起出去旅行,加上我後來選讀的是森林系,所在山林裡走跳的機率也增加許多,因此,除了利用相機來留下影像記錄之外,我在父親的建議下,也試著藉由文字將這些特殊的經歷,甚至是到處探險的過程寫下來出書,為自己的

大學青生涯留下精彩的見證。 於是從學校附近的中級山開始,接著是嘉明湖、北大武、南湖大山等等,甚至是許多人跡罕至的秘境,當然也包括跟家人在故鄉南投的遊訪,於是一路走來,連我自己都沒想到能夠走過那麼多的地方,雖然過程不見得輕鬆愉快,有的甚至要吃足苦頭、歷經艱難,但是每每在山水之間遇見絕美的風景,就會覺得所有的辛苦都有了代價,而那份感動與滿足,應該也是每個喜歡爬山的朋友共同的感受吧。 當然,我之所以能夠在山水之間盡情地遨遊,背後是有一些同學和朋友的鼓勵和幫忙,因為光靠我一個人是做不到的,而這些陪著我跋山涉水的夥伴,包括阿德、偉祥及宗民等等,另外,還有北大武及南湖大山這種更高難度的挑戰,如

果沒有女朋友的父母親的帶領和安排,就算我空有理想也難以獨自完成,當然最重要的,是有一個始終陪著我上山下海、說走就走的女朋友-心庭,有了她在我身旁,就像似有了一座厚實的靠山一樣,讓我得以放心的繼續冒險下去。 最後,我還要再一次謝謝父親的鞭策及幫忙,讓《青春,在山水之間精彩》這本書能夠在我大學畢業之前出版問世發行,這無疑是我最珍貴的畢業禮物了。

日治時期蕃地隘勇線的推進與變遷(1895-1920)

為了解決白毛山 的問題,作者鄭安睎 這樣論述:

清代臺灣「隘制」的研究成果頗豐,不過多數研究時期集中在光緒朝以前。1895年以後,由於山區勇營撤防,許多番界外已開墾的土地又被原住民搶奪回去,當時稱為「生蕃奪卻地」,一直到明治35年(1902),日本官方才藉由隘勇線的推進,重新形成清末的番界。 日治來臨以後,初期官方分別透過「撫墾署」來認識與綏撫原住民,接著也透過許多探險隊伍進入山區,掌握與認識生蕃地的情勢,大概從1920年代以後,探勘次數明顯變少,代表日本官方已逐漸掌控原住民。隨著「隘勇線推進」推進政策施行,「蕃地測量」也配合著隘勇線推進與探險隊進行,因此留下《臺灣蕃地地形圖》(1907〜1916)圖集,除了少部分沒有完成測繪外,範

圍幾乎涵蓋所有蕃地,是日治山區理蕃重要成果之一。 日治初期,各地的隘防除位置退卻外,也並未連成一線包圍原住民,直到「南庄事件」(1902)後,日本官方才將隘勇納入警察本署管理,並漸次透過隘勇線推進方式,包圍蕃地,迫使原住民歸順。當時針對「北蕃」的蕃情,隘勇線等級分為三級,藉由警備單位的數量多寡與人員配置來決定等級,也同時反映蕃情。文獻顯示官方規定的隘勇線線幅約有18公尺寬,不過視地形而有所增減;另隘線上有隘路用以巡邏,隘路路幅約90〜120公分寬;警備單位規模由小到大可分為隘寮、隘勇分遣所與隘勇監督所;警備人員則有警部、警部補、巡查、巡查補、隘勇(警手)。另設置通電鐵絲網(鐵絲網)、地雷

、木柵等防禦工程,用以包圍與禁止原住民越過隘勇線。本文透過大量的田野調查與縝密的史學研究,整理出日治時期的隘勇線推近次數,並利用GIS系統繪製出隘勇線位置。若以推進次數來看:臺北地區有9次、桃園地區有11次、新竹地區有29次、苗栗地區有8次、臺中地區有8次、南投地區有8次、宜蘭地區有16次、花蓮地區有9次、臺東地區有3次。依照隘勇線所在位置、隘勇線工事、隘勇線位置與原住民傳統領域之關係、官方理蕃政策的多重影響下。隘勇線的推進可分為六期:一、官、民隘並存與隘勇線退縮時期(1895〜1901),二、小規模整理、恢復清末隘線與納入警察管理時期(1902〜1903),三、大規模隘勇線推進與包圍原住民聚

落時期(1904〜1909),可為「大規模隘勇線推進」(1904〜1906)與為「大規模包圍原住民聚落」(1907〜1909)兩階段,四、軍警聯合討伐與隘勇線深入蕃界時期(1910〜1914),五、後隘勇線推進時期(1915〜1917),六、理蕃道路取代隘勇線時期(1918〜1926),進入第六期後,隘勇線也逐漸被理蕃道路所取代,消失在蕃界之中。而當時隘勇線所包圍的土地,倘若要從蕃地變成普通行政區,則需有下列四種過程:一、地圖測繪,二、登錄地籍。三、開墾(開發)與移民,四、編入戶口與納稅,不過還得看區域間差異性,順序稍有不同。隨著北邊推進「隘勇線」,南邊設置「蕃務官吏駐在所」,也逐漸把蕃地納入

國家行政治理,大概有三種類型:一、生蕃地→隘勇線包圍→蕃地行政區化→蕃地(國家所控制)→蕃地行政區。二、生蕃地→隘勇線包圍→蕃地行政區化→蕃地(國家所控制)→普通行政區化→普通行政區。三、生蕃地→設立蕃務官吏駐在所→蕃地行政區化→蕃地(國家所控制)。 日治時期「推進隘勇線」被型塑成「可移動式的蕃界」,從早期緩慢、漸進式的變化,演變成「推進隘勇線」來包圍蕃地。山區的蕃界區隔了「民」與「蕃」、「安全」與「不安全」、「普通行政區」與「生蕃地」、甚至是「蕃地行政區」與「生蕃地」,也作為不同人群與異文化的區隔,而後期隘勇線如同利刃般,直接入侵原住民的傳統領域,進而控制原住民。雖然1920年代以後,

更多的蕃地納編成為普通行政區,隘勇線也逐漸被理蕃道路所取代,但仍然有許多隘勇線轉變成原住民鄉鎮與平地鄉鎮界線,亦或是原住民鄉鎮內之各村界線,這些虛擬的界線,替代實質的隘勇線,繼續存在臺灣的歷史與地理空間之內。

白毛山的網路口碑排行榜

-

#1.69-白毛山林道順登白毛山 - 馬克褚工作室

69 - 白毛山林道順登白毛山. 簡稱; 編號1; 編號2; 編號3; 馬克紀錄個數; 地圖座標; 路線種類; 地圖; 高度變化圖; GPS下載; 新增時間; 修改時間. 白毛山林道順登白毛山 ... 於 www.markchoo.com.tw -

#2.1050228‧【慢遊騎兵-47】有夠硬的「大三元」(中興嶺‧白毛山 ...

大三元是中部知名單車挑戰路線,需翻越三座山頭,中興嶺北田巷(H564M)、白毛山(H869M)、赤崁頂(H691M),一圈約100公里,坡度5~6%是小菜,其中 ... 於 linfannie.blogspot.com -

#3.梨山風景區動物資源調查 - 第 93 頁 - Google 圖書結果

「梨山風景區動物貢亥′ ‵言周查」 93 遊憩谷關犁山黑源垭口系蠡充'、」`調杳 T1 大茅埔 T2 白毛山 T 婁籽咕蓼 T4 白吟產 TS 裡吟林 T6 \仙山 T8 丰山 T118m 林 Tl5 730 ... 於 books.google.com.tw -

#4.白毛山步道- Explore

谷關七雄老六~#白毛山步道,海拔1522公尺,中級山三等三角點,從白鹿吊橋攻頂來回4.6+5.4=10公里,稜線風景漂亮,有夠讚! — feeling crazy. 於 www.facebook.com -

#5.男子輕裝獨攀谷關七雄白毛山沒帶飲水糧食一度受困 - 蘋果日報

26歲李姓男子昨天獨自騎機車前往谷關七雄的白毛山,輕裝攻頂後,往白毛山林道方向下切600公尺。因沒有攜帶糧食飲水及燈具,途中口渴難耐,體力不支, ... 於 tw.appledaily.com -

#6.663 旅記(台中和平黑田山、白毛山) - 千慧登山社

這回台中和平拼裝行程有黑田山 (1064 m,三等點) 與白毛山 (1522 m,三 ... 白毛山屬於谷關七雄老六,因白毛社而得名,昔日為裡冷部落傳統狩獵區域。 於 1000wisdomr417.blogspot.com -

#7.白毛山植物介紹

白鹿吊橋一白毛山登山口海拔916公尺,屬. 相思樹植物社會. 谷關七雄排行老六,標高1522公尺,山形. 呈南北走向,主稜線透至大甲溪畔,與東. 山、屋我尾山、唐麻丹山相呼應, ... 於 www.kwbs.org.tw -

#8.106.05.06【登山誌】谷關七雄完登-白毛山 - 地平線上搗蛋的魚

海拔高度550~1522公尺,落差972公尺,三等三角點,單程6.9公里如果開的是轎車可能需要停在白鹿吊橋附近,再踢2.7k的林道到達白毛山登山口, ... 於 m750827.pixnet.net -

#9.善用繩索攀岩彰縣香田征服白毛山 - 國語日報社

張彩鳳/臺中報導彰化縣香田國小九名五年級學生,昨天攀登臺中市谷關七雄之老六——白毛山,全程十公里,攀登時間將近六個小時,過程中學生互相支援, ... 於 www.mdnkids.com -

#10.2008_1004_谷關七雄-白毛山O行走 - LEoN's WAY~

0833 白毛山登山口(H922m),由白鹿吊橋過來上升快400m,集結休息一下! *水泥路還可續行,但不知道通往何處! 登山口:. 0845 GO 山徑正式 ... 於 leonsway.blogspot.com -

#11.谷關七雄白毛山,大家都在找解答。第1頁

谷關七雄白毛山,大家都在找解答第1頁。谷關七雄之:白毛山車行自台八線進入大甲溪谷關峽谷,於馬鞍壩過溪,再接續大甲溪畔的產業道路經過紅色鋼拱橋後轉為激烈上坡... 於 twagoda.com -

#12.鬧著玩NZW 20211115 義大利人在台灣好吃驚各種初次全奪走 ...

鬧著玩NZW 20211108 200集微熱鬪的幕後兩三事誠實攝影機揭露所有人的真實情緒 · 鬧著玩NZW 20211104 谷關七雄白毛山這群肉腳想登頂有可能嗎? 於 twsv2021.17wtv.net -

#13.谷關七雄老六_白毛山_20210103 - 尼歐的異想世界

計算下來,來回一共10公里,爬升1100公尺,耗時5.5小時左右。 通往白毛山登山口為產業道路,山友們都建議不要開車進入,因為有一定的陡度,不過還是看到 ... 於 nealsung.blogspot.com -

#14.谷關七雄之老六~白毛山 - Yogi's blog - 痞客邦

大多數的山友都將車停在紅色拱橋之前,而我們剛剛停車的地方到這裡至少有1K,車子似乎停遠了點(8:59分在白毛山登山口前2.1km處). 於 yogi505.pixnet.net -

#15.谷關七雄老六- 白毛山 - azurre - 痞客邦

白毛山 標高1552M,為谷關七雄老二。步道爬升高度720M,來回約需6-7H。 全長4.9K,前2.7K是走在產業道路上,2.7K才是登山口,公里數再重新計算。 於 azurre.pixnet.net -

#16.白毛山步道停車場

白毛山 |難度一顆星*. 白毛山標高1522m,登山口至白毛山只有2.2公里,但因為車子大多只能停在白鹿吊橋,因此從白鹿吊橋走到白毛山登山口還要2.7公里,單程總計4.9公里 . 於 www.google.com.tw -

#17.【台中】谷關七雄-白毛山步道 - Chu 的祕密花園

玩樂日期:2014/02/28 前一週【台中】谷關七雄~東卯山這週決定再次挑戰多年前的遺憾...白毛山白毛山位於大甲溪南岸-谷關七雄中的老六,標高為1522公 ... 於 chu660820.pixnet.net -

#18.谷關七雄單攻系列-白毛山O型路線 - Kevin 爬山趣

白毛山 位於大甲溪南岸,登山步道幾乎都在林相優美的樹林之下,沿途有幾處展望點,尤其登頂前的崩壁瘦稜是白毛山的最大特色,天氣好時可俯瞰大甲溪, ... 於 kevinhiking.fun -

#19.【台中】快來挑戰!誰說只有大坑美,大自然的夢幻天梯在這裡

與八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、唐麻丹山並列為「谷關七雄」的白毛山,因難度屬於中級山系,從最短的來回3小時,到最長的8至9小時,沿途 ... 於 www.lookit.tw -

#20.2017-0319 台中市和平區白毛山 - 陽明山腳下的法蘭克

白毛山,海拔1522公尺,三等三角點NO.6408及山字森林三角點,谷關七雄中排行第六~ 白毛山位於大甲溪南岸,山雖不高,卻有七雄中難得的展望~ 白毛山以闊葉 ... 於 ballenf.pixnet.net -

#21.谷關七雄 白毛山(2020/11/1更新) - 美工阿宗

白毛山 位於大甲溪南岸,屬於谷關七雄中的老六,三角點約海拔1522公尺,谷關八雄中離台中市區最近的一座山,市區大約1.5小時就可以抵達,雖然不是最高的山頭,卻有七雄 ... 於 l2112021.pixnet.net -

#22.白毛山- 魚之鄉‧鱘味、健康、感動

123. 谷關七雄-白毛山. << 上一頁 · 下一頁>>. 魚之鄉‧台中市和平區博愛里東關路1段松鶴1巷20-1號tel. 04 2594 3319‧2594 3289 fax. 04 2594 2330. 於 sturgeon.com.tw -

#23.Explore 白毛山(谷關七雄)

白毛山 海拔1522公尺位於台中市和平區,是谷關七雄的老六,主要登山口有台8線19.9K白鹿吊橋(現己封閉,要從馬鞍霸繞過去)及台21線白毛山林道,除此之外還可從裡冷谷野起 ... 於 www.alltrails.com -

#24.谷關七雄之老六:白毛山

谷關七雄是台中市谷關風景區周圍的七座中級山,以高度排名分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山。 於 merelymediocre.blogspot.com -

#25.白毛山探秘 - 華視新聞網

每逢假期大家總難免為了何處去而傷腦筋,本單元介紹位於南投和台中縣交界的一個新的探險勝地白毛山,那裡滿山是原始林,常常有野生的鳥獸出沒, ... 於 news.cts.com.tw -

#26.5大山域事故地點谷關七雄包辦前4 議員憂中市府推旅遊不管安危

林祈烽指出,谷關七雄分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山波津加山、東卯山、白毛山、唐麻丹山等7座中級山岳,防疫期間,觀光客大量減少,觀旅局 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.谷關捉雄。白毛山&唐麻丹山(上) - 熊愛PAPA照

第二天一早前往白毛山,白毛山是谷關七雄的老六,海拔1522公尺,山雖不高卻有著極佳的展望點。開車行走台八線往谷關方向,見馬鞍壩右取,過壩頂右轉 ... 於 se4123.pixnet.net -

#28.台中谷關七雄排行第6~白毛山步道,遠眺整座東卯山好美

台中谷關七雄排行老六的白毛山,擁有絕美遼闊的展望點,宛如秘境的林道,是谷關七雄中人氣蠻高的一座山。白毛山步道沿途到三角點有許多遮蔭, ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#29.疫情團-谷關七雄-白毛山活動行程表-野訊登山網

疫情團-谷關七雄-白毛山活動行程表. < 活動快報 >. 推出微解封疫情團, 歡迎大家多多參與,親近大自然! 預定出發活動. 11月23-30日北一段縱走. 於 www.yx.com.tw -

#30.Hongwu zhengyun - Google 圖書結果

而而時參免為緩 m 螺蜥币草名貌貌日共垣雞岩語笑從未蔡孟糖發室又名詩也請棲坦姓底參詩皆楚見歸人#白毛山之兩作師之遠韻渐漢飛未之時傳古切相志提监切聲文展參差又已而 ... 於 books.google.com.tw -

#31.台中谷關神木谷溫泉飯店、谷關七雄白毛山景點介紹遊記

台中谷關神木谷溫泉飯店、谷關七雄白毛山景點介紹遊記. 第二天在爬完山之後,我們都很開心可是也超累,但是你在谷關,你可以泡在溫泉裡面就好。 於 www.foreigner.tw -

#32.白毛山|谷關七雄老六~難度一顆星 - Hugo Blog

白毛山 標高1522m,登山口至白毛山只有2.2公里,但因為車子大多只能停在白鹿吊橋,因此從白鹿吊橋走到白毛山登山口還要2.7公里,單程總計4.9公里 ... 於 hugo5205.com -

#33.冬至山行:谷關七雄之馬崙山,白毛山107-12-29~30@薄雪草 ...

冬至山行:谷關七雄之馬崙山,白毛山107-12-29~30 ... 這幾年在帶孩子們上高山之前,我們通常會選一座谷關七雄的中級山進行行前訓練,試試腳程與體力。路程 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#34.中級山@谷關七雄之白毛山 - 李家小隊

新增生力軍台中阿公一起走谷關七雄中老六的白毛山。登頂前的二段瘦稜果真展望極佳,排骨去程因行進速度過快而導致回程體力透支不慎發生下坡栽跟斗失足 ... 於 theleefamilyhikecamp.blogspot.com -

#35.初夏輕旅行- 谷關七雄:白毛山+波津加山健行 - Niceday玩體驗

在不冷也不熱的初夏時節,來一場健行深呼吸吧!探訪谷關七雄中的老四「波津加山」和老六「白毛山」,來場林間深呼吸,晚上入住統一度假村谷關溫泉養生會館, ... 於 play.niceday.tw -

#36.26歲男攀登白毛山未帶飲食下山又飢又渴無力求救 - 自由時報

26李姓男子獨自攀登和平區白毛山,因未帶飲水及食物,下山時因迷路,感到無力且飢渴難耐,打119求救,台中市消防局派員搶救,在白毛山三角點尋獲李男 ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.谷關七雄老六-白毛山 - ㄚ啟的部落格

谷關七雄老六-白毛山好友ㄚ照來電什麼?現在去爬山登谷關七雄的老六白毛山九點半出發似乎有點晚,但還可接受好吧!擇期不如撞日,今天就去登山健行囉 ... 於 achiblog.pixnet.net -

#38.[谷關七雄] 白毛山2014.03.29 - linda's 隨想隨記- 痞客邦

329青年節,就是要來點熱血青年的活動來去谷關七雄白毛山囉~ 白毛山.谷關七雄之老六登山口有兩處,一處位於台8線19.9K處的白鹿吊橋(目前是封閉狀態 ... 於 linda313.pixnet.net -

#39.白雲山

白毛山 海拔1522公尺,位於台中市和平區,呈南北走向,主稜線逶迆至大甲溪畔,隔著大甲溪與橫貫公路阿冷山橫列一排,北與鳶嘴山對峙,東北與東卯山、屋我尾山、稍來山相 ... 於 www.prowang.idv.tw -

#40.白毛山 - 登山補給站

白毛山 ,谷關七雄排行老六,一般都會在台八線20K的白鹿吊橋開始走,算是谷關七雄的 ... 12:09 丁字路口,指標直行往白毛山登山口2.1Km,來時路往白鹿 ... 於 www.keepon.com.tw -

#41.[台中]谷關七雄.景觀之最--白毛山 - 當白雲飄進藍天

白毛山 ,屬於台中谷關七雄之一,雖然高度排行第六,但在接近山頂瘦稜棧道,卻有極佳的視野,向東與東卯山對望,餘光領略其他七雄成員雄風。 於 navyblue77.pixnet.net -

#42.白毛山登山趣-山行者登山健行學苑/中彰區

白毛山 -谷關七雄中的老六,海拔高1,522公尺,由白鹿吊橋步行至白毛山三角點單程4.9公里,爬升高度720公尺,攀登快至山頂處,若空氣品質不錯的話,可俯瞰大甲溪,東卯山 ... 於 www.beclass.com -

#43.南投衛星定位旅遊地圖書: - Google 圖書結果

10 林斯山路封閉中中縣台 129 3 中种公然三山和平天冷 nos 白毛山八 U 坪林合收山男司 1272 三丁山无道 136 比佛山尼斯山小..愛鄉来山基林[交 127 129 enver 北港烏宁 ... 於 books.google.com.tw -

#44.谷關七雄-白毛山

如果有同伴一起登山,就算再簡單的山,也盡量讓大家保持在彼此視線範圍內,不可落單。 #谷關七雄#白毛山#谷關#爬山#健行#步道#outdoor#mountainclimbing # ... 於 www.potatomedia.co -

#45.白毛山 - 求真百科

白毛山 是谷關七雄-第六雄位於大甲溪南岸。 ... 從台8-20.9K馬鞍壩過大甲溪後右轉,順著產業道路到果園登山口起登,谷歌搜尋可導航到『白毛山步道停車場』起登點。3. 於 factpedia.org -

#46.白毛山步道 - 台灣山林悠遊網

白毛山 位於大甲溪南岸,屬於谷關七雄中的老六,三角點約為1522公尺,擁有七雄中難得的展望。白毛山以闊葉次生林為主,及大面積的柳杉造林地,濃密的植被吸引許多大型 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#47.【揪是愛爬坡】大三元台柱之一:白毛山茶葉蛋是攻頂最大動力

位在新社的白毛山,可是中部的知名路線之一,不僅是“中部大三元”:中興嶺、白毛山、赤崁頂的台柱之一,山上的“羊奶頭茶葉蛋”也是超人氣的平價美味。 於 cyclingtime.com -

#48.白毛山O型路線| 健行筆記 - LINE TODAY

去年底走完唐麻丹山才說要儘快安排老六白毛山,想不到事隔9個月後才成行,只能說隻身登山就是比較隨興XD,若是有有志一同的三五好友肯定會為了當時 ... 於 today.line.me -

#49.【郊山】台中谷關七雄 白毛山步道 - PopDaily

谷關七雄白毛山步道谷關七雄顧名思義,是位於台中谷關的七座山,路線皆為一天即可完成,也被許多人視為百岳練習場。自從開始爬山後,也常常聽到谷關 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#50.松育on Instagram: “谷關七雄-白毛山 ♀️, O型路線真的讓我 ...

... 谷關七雄-白毛山 ♀️, O型路線真的讓我上下坡都不無聊 #。 ##谷關#谷關七雄#白毛山#爬山#運動#健身#台中景點 #小百岳get#mountains #台灣景點” 於 www.instagram.com -

#51.谷關七雄老六白毛山、老七唐麻丹山 - 郁林園隨筆

白毛山 比較舊的資料都會提到由台8線過了白鹿吊橋,就可以接到林道,不過受風災影響,這座吊橋現在是封閉,改由馬鞍霸過溪,還好只有多幾百公尺的距離 ... 於 www.ylyds.com -

#52.【爬山】台中谷關七雄之白毛山 - 跟著珍妮花走!

挑戰!谷關七雄之六白毛山。 地點: 台中市和平區白鹿吊橋(導航至此) 停車位:有提供,但不多。可以停路邊。 到達前一定要再找個便利商店或加油站上 ... 於 killer11312.pixnet.net -

#53.【台中和平】谷關七雄老六~白毛山(白毛山林道線) - 單車生活鬥 ...

時間:101年8月12日(日) 路況類別:中級山天氣:晴伙伴:老三、丫佳、小基、小JC 步行時間:2小時10分(含休息時間) 總里程:4.6公里最高海拔:1522公尺航跡檔. 於 chouette.pixnet.net -

#54.頭櫃道路+白毛山林道+白毛山登頂. 2020四天的 ... - Medium

2020四天的清明連假害怕人擠人,於是騎一下剛入手的新車,順便探探白毛山林道。台中的公路車車友對於白毛山應該不陌生,公路車友認知的白毛山應該是 ... 於 medium.com -

#55.20200510 谷關七雄老六白毛山 - Relive

20200510 谷關七雄老六白毛山. By Steven • 10 May 2020 • 11 km walking.. 0 km.. 0.2 km.. 0.5 km.. 0.9 km. 一直上… 產業道路! 於 www.relive.cc -

#56.登白毛山 - insect200650的部落格

台8線望白毛山白毛山屬谷關七雄的老六,白毛山在東勢、天冷、和平一帶是非常有名的山。當地客語的名字叫『臭頭山』小時候我的大姑丈常去『臭頭山』開墾,那時候臭頭山 ... 於 insect200650.pixnet.net -

#57.白毛山(谷關七雄老六) - 小黃的部落格[山與酒的對話]

根據林務局台灣優遊山林網的介紹,白毛山位於大甲溪南岸,屬於谷關七雄 ... 白毛山以闊葉次生林為主,及大面積的柳杉造林地,濃密的植被吸引許多大型 ... 於 yellow8888.blogspot.com -

#58.白毛山- 1000210 谷關七雄老六 - 隨意窩

第三種方式從台21線7.xK(彎角處有商店,有斗大「羊奶頭」字眼)進入白毛山林道,約11公里抵一果園,進入登山口,一路緩坡直達「1450峰、白毛山」分岔點,右轉上行500M陡坡 ... 於 blog.xuite.net -

#59.看見最佳展望全值了!谷關白毛山平易近人白鹿吊橋也好拍

谷關七雄-白毛山是我谷關八雄的第一座山。山齡滿4年了,谷關八雄總共走了29次。八仙山-4次馬崙山-4次屋我尾-2次波津加-5次白毛山-3次東卯山-7次唐麻 ... 於 udn.com -

#60.2020.01.01 谷關七雄:白毛山

谷關七雄,係指臺灣中部谷關風景區一帶的七座中級山,包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山。 今天來爬谷關七雄標高排名第 ... 於 www.wayfarer.idv.tw -

#61.20201127谷關七雄二~白毛山 - 方格子

2020/11/27 谷關七雄-白毛山谷關七雄, 白毛山, 登山, 吊橋, 小朋友, 白鹿, 臭豆腐, 谷關, 攀岩, 同學, 橋頭, 安全距離. 於 vocus.cc -

#62.<健行登山趣>台中.白毛山,視野遼闊的山林之美,谷關七雄老 ...

白毛山 是谷關七雄中高度排行老六,步道都在優美的山徑之中,雖部分山徑較陡峭,但沿途有多處展望點,可以眺望東卯山、屋我尾山、鳶嘴山等群山,最後段 ... 於 paicj.pixnet.net -

#63.2019直搗登山口之谷關七雄白毛山 - 霏霏娜綠色花園

谷關七雄白毛山標高1522公尺,依地勢排名七雄中的老六,主峰前的大崩壁景觀是代表性的一景,天晴與霧氣繚繞時各有風味。(旅行時間:2019/4/9). 於 123123sweet.blogspot.com -

#64.【白毛山步道】台中谷關七雄排行第6,遠眺整座東卯山好美

台中谷關七雄排行老六的白毛山,擁有絕美遼闊的展望點,宛如秘境的林道,是谷關七雄中人氣蠻高的一座山。白毛山步道沿途到三角點有許多遮蔭,走起來 ... 於 niniandblue.com -

#65.登山記錄︱台中和平.谷關七雄之六雄-白毛山 - Tasha日旅時光

我在谷關抓雄的記錄,谷關七雄之六雄-白毛山步道因為疫情的影響,不能出國的國人們,好似都迷上山登山健行這個行程,在2020最後的車泊旅行後, ... 於 tashadaily.com -

#66.2021/8/12 台中谷關七雄:白毛山步道(10公里)(下) @ 我們這一家 ...

9點30分白鹿吊橋,10點30分抵達白毛山步道登山口白毛山步道登山口-山頂2.3公里~~花了快3小時(下午1點45分到山頂) 2點10分下山~~3點半抵達白毛山登山口. 於 justinean0508.pixnet.net -

#67.白毛山步道 - 健行筆記

白毛山 是谷關七雄老六,在步道中可漫步於優美林相的山徑之中,林木翠綠、枝葉茂密,但山徑陡峭,沿途有幾處展望點,可眺望東卯山、屋我尾山、稍來山、鳶嘴山、橫嶺山、 ... 於 hiking.biji.co -

#68.谷關七雄- 维基百科,自由的百科全书

谷關七雄,係指臺灣中部谷關風景區一帶的七座中級山,包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山。林務局東勢林區管理處於曾2012年6月1日 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.【台中和平】谷關七雄老六白毛山 - j28ah的美景採集錄

「1K+300」牌後方機車停放處即是入口,車輛若繼續往前開,就要過紅色鋼拱白鹿橋再停車,那邊也是可以走路到白毛山登山口,高底盤車輛應該可以直抵登山口, ... 於 j28ah.pixnet.net -

#70.20191102白毛山北峰、白毛山、次郎山、太郎山(上)﹝台中和平

△入白毛山步道馬上開始陡上坡,林蔭下有些悶。 △之字爬升一段彎至支稜上行,步道路況很好。 △順支 ... 於 mnya.tw -

#71.[記錄] 挑戰劍龍稜,棄車入住九份- 看板Hiking

17小時前, 11/09. 1. 5. 2021/11/17(三)谷關七雄之白毛山 · [ Hiking ] · k752915. 21小時前, 11/08. 5. 16. [問題] 想請問大家登山的保險會怎麼保. 於 pttfoodtravel.com -

#72.【台中和平】谷關七雄之白毛山步道 - 林家小窩

228連假何處去?幾經討論後還是選擇到谷關繼續抓熊林爹爹說趁體力最佳的時候,先走展望一級棒的白毛山雖然耳聞車子可以在林道沿線停車,但一來路況不 ... 於 j51776.pixnet.net -

#73.白毛山

白毛山 :海拔 1522M,谷關七雄排名第六,山頂上有兩顆基石,三等三角點和山字森林三角點。位於大甲溪南岸,雖非最高的一座山,卻有相當好的展望。白毛山以闊葉次生林為 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#74.登山-台中谷關七雄老六白毛山登山.白鹿吊橋 - 재미있어요 ...

2020/8月之前走的都是步道這一次挑戰所謂的登山白毛山是谷關七雄之一平均來回總時數為6-6.5小時這次到三角點海拔1522公尺後再折返總共花6小時完成登山 ... 於 lian8817.pixnet.net -

#75.【台中】 和平區 谷關白毛山步道@ 叮噹旅行趣

谷關七雄-白毛山步道里程│單程4.9K 分兩段│三角點後,原路折返白鹿吊橋─登山口2.7K,產業道路緩坡直上白毛山登山口─三角點2.2K ,拉繩、爬坡、石 ... 於 aoisora109.pixnet.net -

#76.【我與谷關七雄_白毛山】作者:彭志偉

沒多久馬上就決定爬白毛山了,這次總共有八個人,其中也有第一次才見面的山友。一開始為了找路,還花了一段時間才找到正確的路,走在整條路2K漫長的林道裡 ... 於 suntree883.pixnet.net -

#77.【台中和平】990828-谷關七雄~白毛山O走 - 雨林老爬

由白毛山O走下果園需注意別走往白毛山林道的岔路。由果園回白鹿吊橋的岔路多也要注意。 二、白毛山登山口前產業道路雖可由台21線接福民 ... 於 panyulin.blogspot.com -

#78.[谷關七雄]白毛山| Hikingbook - 陪你一起安全登山

谷關七雄-老六白毛山一天行程10/18 白鹿吊橋>白毛山登山口> 3.4K休息處> 白毛山三角點> 白毛山登山口> 白鹿吊橋. 於 zh-tw.hikingbook.net -

#79.台中谷關七雄-白毛山 - wenshu的部落格

2020年9月27日遠征台中市和平區谷關的白毛山, 在白鹿吊橋前留影。 走到白鹿吊橋的彼端。 回頭看白鹿吊橋, 好長的一座吊橋, 已經有專篇介紹過, ... 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#80.白毛山/ 黑田山/ 頭拒山(2019.02.25.) - 縱情山水間的本叔

【白毛山】位於台中市和平區,海拔1522公尺,三等三角點6408號,山字森林三角點,『谷關七雄』排行老六。 【黑田山】位於台中市新社區,海拔1064公尺 ... 於 kplee783.pixnet.net -

#81.2018-0114 和平,谷關七雄:白毛山 - 背光的城市角落

谷關七雄之:白毛山車行自台八線進入大甲溪谷關峽谷,於馬鞍壩過溪,再接續大甲溪畔的產業道路經過紅色鋼拱橋後轉為激烈上坡,進入白毛山之林道林道 ... 於 peellden.pixnet.net -

#82.白毛山-- 2012/2/18 - 台灣走透透

白毛山 ,海拔1,522 公尺,三等三角點No.6408,另有一顆森林山字三角點,位於台中縣和平鄉,呈南北走向,主稜線逶迆至大甲溪畔,隔著大甲溪與橫貫公路 ... 於 joejoehuang-taiwan.blogspot.com -

#83.【台中。和平】盡攬270度好視野。 谷關七雄老六~白毛山

白毛山 位在台中和平白毛山/1522m/三等三角點/編號:6408高低落差972公尺起走到登山口再到三角點登頂來回約莫6小時(這得視個人腳程)這天和朋友約爬非 ... 於 blog.xinmedia.com -

#84.[台中和平] 谷關七雄No.6 白毛山O型

白毛山 ,谷關七雄No.6,海拔1522m 單程路程約5K距離,高度落差約700m 山頂有一三等三角點No.6408與一個山字森林三角點在谷關七雄中屬於相對難度偏低的 ... 於 bigjohn0921.pixnet.net -

#85.谷關七雄之六-白毛山o形走 - 胡思亂想

一直想完成的谷關七雄─終於完成了。 前年就應該完成的白毛山,因為自己大意未帶紀錄和地圖,從白毛林道剛走不久,就走岔路徑至未能登頂, ... 於 yensheng0927.pixnet.net -

#86.白毛山步道徒步- 和平區,臺中市,中國台灣 - Pacer

白毛山 步道是一條位於和平區,臺中市,中國台灣的步道,他的長度為2.5km (大約3500步) ,爬升高度為316m,難度評級困難。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#87.[台中谷關]~白毛山~谷關七雄老六~(白鹿吊橋起登) - 天才阿呆小 ...

我的谷關七雄又蒐集一座~白毛山囉!~ 說起白毛山登山口要開車上去是非常陡的車子要有四輪傳動會比較好開上去加上車位不多.也不大能會車除非你是一大 ... 於 burner75819.pixnet.net -

#88.白毛山 - 阿全行腳

谷關七雄剩下白毛山和馬崙山,原本只想把簡單的先走完,才有動力去挑戰較高難度的。沒想到出乎預料,展望超級棒,同時看到積雪的雪山和玉山。 於 tungchuan2002.pixnet.net -

#89.白毛山- 單車爬坡路線坡度分析與GPX 導航路線下載 - 單車百岳

白毛山 · 難度:Lv. 23(一般) · 爬升:1045 公尺 · 距離:29.6 公里 · 坡度:10%(普通坡) · 時間:3 小時40 分鐘. 於 bike100.tw -

#90.谷關七雄:白毛山

谷關七雄老六:白毛山(100.2.10). ◎95.08.05 白毛山,16人參加。網路相簿. ◎100.02.10 白毛山,12人參加。網路相簿 部落格. ※網路登記:歡迎登記 (詢問電話:). 於 www.greencom.com.tw -

#91.中區登山社活動-台中市和平鄉白毛山(馬鞍壩登山口) - TWCE ...

行程介紹:白毛山,海拔標高1522公尺,為谷關七雄的老六,雖然不是最高的山頭,卻有七雄中難得的展望,三角點前的崩塌地可俯瞰大甲溪及綿延不絕的稜 ... 於 www.twce.org.tw -

#92.谷關白毛山 - Bruce Liu 的部落格

10月4日的週末,原計劃去阿里山的松山,小爬山加悠閒,但前一陣子的颱風大雨,造成松山的往返路線崩塌,Leon大人一聲令下,臨時改行谷關白毛山, ... 於 bruce268.pixnet.net -

#93.【郊山】台中谷關七雄 白毛山步道 - 好好喘口氣

谷關七雄白毛山步道 ... 谷關七雄顧名思義,是位於台中谷關的七座山,路線皆為一天即可完成,也被許多人視為百岳練習場。自從開始爬山後,也常常聽到谷關 ... 於 strugglingofficeworker.com -

#94.林務局所轄自然步道軌跡圖-059_白毛山步道 - 政府資料開放平臺

提供林務局所轄自然步道軌跡圖-059_白毛山步道KMZ下載檔案。 於 data.gov.tw -

#95.5/1~5/2谷關~ 不要問走多久之~ 白毛山溫泉露營+馬陵溫泉

網路介紹如下白毛山,海拔1522m,位於台8線20km的南邊,與東卯山對望,是展望東卯山的最佳視野。「谷關七雄」老六,登白毛途中展望非常良好,可俯瞰大 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#96.【谷關七雄】白毛山登山步道.橫龍古道.泰安溫泉2日 - 雄獅旅遊

【谷關七雄】白毛山登山步道.橫龍古道.泰安溫泉2日團體行程,精選台中旅遊行程,包含台中旅遊必玩景點、豐富的台中旅遊特色介紹、細心安排行程路線,掌握台灣旅遊資訊 ... 於 travel.liontravel.com -

#97.再登谷關七雄白毛山 - 恩戀山情

谷關七雄白毛山,我們全家曾於2004/11/27登臨,當時是從白毛林道上登,今天則走不一樣的路線,由台8線中橫公路谷關附近的白鹿吊橋旁往上至登山口啟 ... 於 suan1219.blogspot.com