釋迦牟尼佛出生年代的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦慧裴法師寫的 人間佛教的實踐:使者的紀錄 和潘宗光的 我認識的佛教(增編版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站釋迦牟尼 - 中國大百科智慧藏也說明:西方學者根據南傳史料﹐對佛滅年代有公元前489﹑487﹑486﹑484﹑483﹑482﹑478﹑477諸說﹔日本宇井伯壽根據北傳史料﹐從阿育王即位年代公元前271年上溯116年﹐推定為公元前 ...

這兩本書分別來自佛光 和中華所出版 。

南華大學 宗教學研究所 釋覺明所指導 李欣霖的 禪宗公案與生命療癒研究 (2018),提出釋迦牟尼佛出生年代關鍵因素是什麼,來自於禪宗、公案、生命療癒、臨濟宗、星雲大師。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 堀込憲二所指導 陳冠勳的 西藏流亡政府金銅佛像鍛打工藝之研究 (2015),提出因為有 金銅佛像、藏傳佛教、鍛打工藝、傳統工藝的重點而找出了 釋迦牟尼佛出生年代的解答。

最後網站周昭王公元前2019年出生,那麼佛出世的周昭王24年即公元前 ...則補充:在回答問題之前,要說明兩點,一是關於周朝各王在位年代的考證;一是關於釋迦牟尼出生年代的考證。存疑的原因就出在這兩個事件年代的考證上。

人間佛教的實踐:使者的紀錄

為了解決釋迦牟尼佛出生年代 的問題,作者慧裴法師 這樣論述:

本書以《人間佛教的實踐》為題,收錄了慧裴法師十年來整理的六篇文章及一篇後記,從春節平安燈法會、高雄大樹國際水果節、體育、星雲大師度化青年的模式、從「萬緣水陸法會」探究星雲大師的管理理念、星雲大師對佛教未來發展的影響—以《星雲大師人間佛教思想研究》為核心探討、我的師父不是「呷教」的和尚,主要是以星雲大師人間佛教的具體實踐為核心,闡述度眾的方便、弘法的與時俱進、突破大家對傳統佛教原有的看法、擴大佛教的範圍,落實人間佛教與現代社會接軌,值得細細品讀。

禪宗公案與生命療癒研究

為了解決釋迦牟尼佛出生年代 的問題,作者李欣霖 這樣論述:

禪宗表達出自古以來就被人所重視的生命之本,由於其強調無,以即心即佛又非心非佛、說是一物即不中等宗風,使得禪門以「無心為道」的敞開方式,讓人融入禪的生命之流。以公案來表達直觀的心意,簡易說出禪的意圖,是對生活的反映,而且也表現一種生命情結的對治;以不說而說的「空」代表著清儉、真實與美善的本質,為生命提供了來源與活力,成為禪師智慧的結晶。禪師以各類禪法的操作方式,不從門入,取得珍寶;不觀變化,直了因緣。顯示禪空靈智慧的生命觀照,將人生現象以「空假」為中道的本質來闡述。做為真理開顯的視域,進而能化解生命的困厄,帶出生命療癒的效果。本文以公案做為例舉,讓禪與存在更能緊密結合,對比生命有無之間的情

境,詮釋人們的意志,並釋放人類共有的潛在訊息,這種訊息是人在「禪」中的生活常態,使人在禪中安頓生命與調適情志。本文結合西方心理治療之「閱讀療癒」、「詩歌療癒」與「書寫療癒」等領域,對照於禪家療癒的作用,使禪的「療育」的再詮釋。本文弘調佛教文獻的分析與詮釋,使得禪文、禪詩、禪偈、公案與心理、療癒的結合功能,從而使禪的本質不斷超越現存狀態,以意、境與物為「禪」提供的存有意義,成為禪的終極統一。

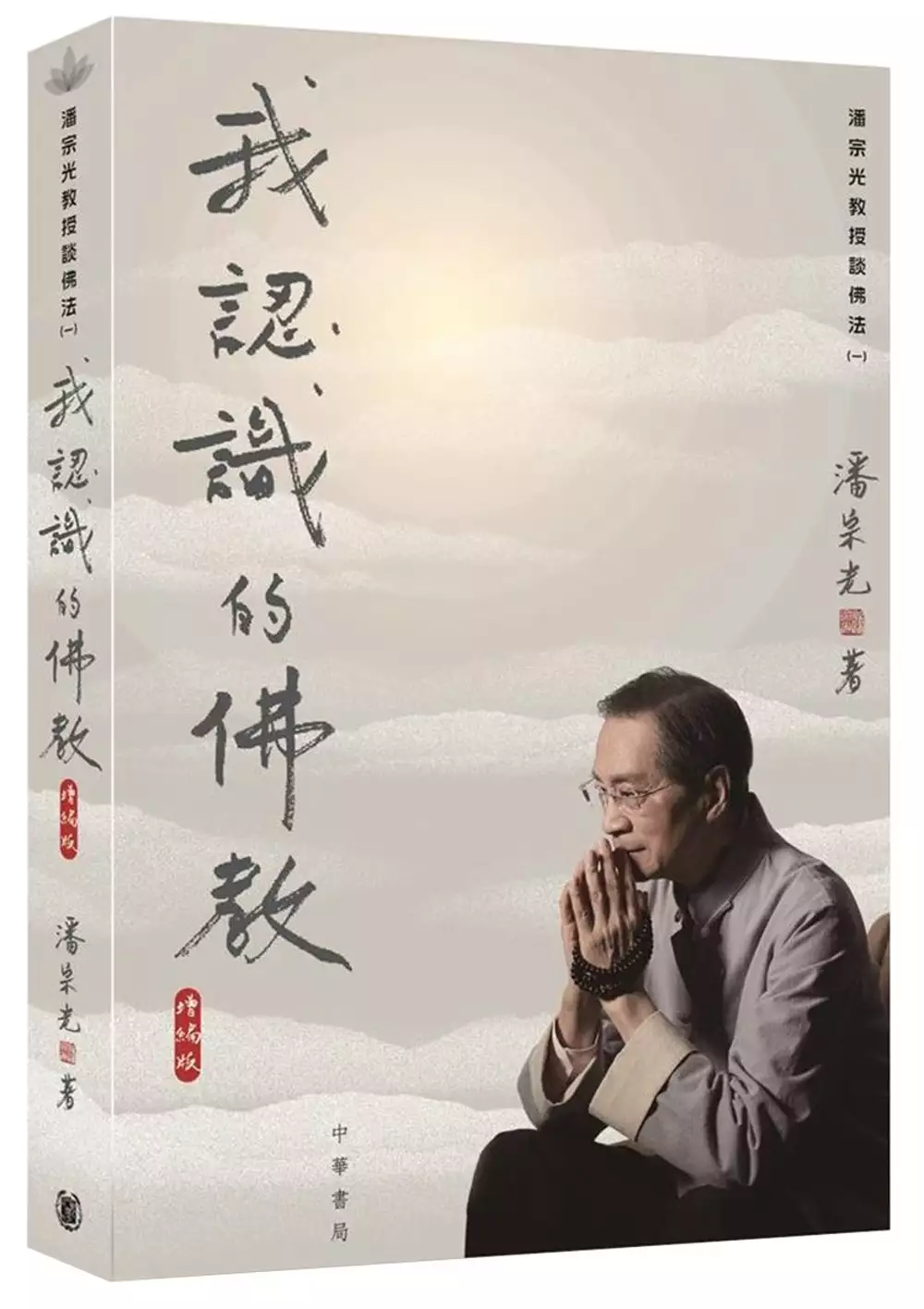

我認識的佛教(增編版)

為了解決釋迦牟尼佛出生年代 的問題,作者潘宗光 這樣論述:

本書是潘宗光教授去年於我局出版的《我認識的佛教》一書的增補版。 本次增訂基本延續上一本的主要內容,在介紹佛教常識的同時,特別加入了<生命教育篇>與<佛教與科學>篇。〈生命教育篇〉,從日常生活的例子,探討佛陀如何教我們理解和解決人生中的種種問題﹔〈科學篇〉則討論佛學與科學之間微妙吻合之處。 好評推薦 深入淺出的文字,配上生活實例、個人修行體驗來解說深奧的佛理,可以說是一套全面了解佛教、修學佛法的「教科書」。——星雲大師(臺灣佛光山開山大師) 內容特別適合初學由淺入深地瞭解佛教。——寬運法師(香港佛教聯合會會長) 對於佛法基礎理論和修證法門,書中更是不厭

其煩地把一些基本概念做了簡明通俗易懂的講解。就這些方面講,本書又可作為學習佛教的一本基礎教科書。——楼宇烈教授(北京大學宗教研究院名譽院長)

西藏流亡政府金銅佛像鍛打工藝之研究

為了解決釋迦牟尼佛出生年代 的問題,作者陳冠勳 這樣論述:

藏傳佛教造像藝術開始于西元七世纪初,此後一直随着藏傳佛教的發展而發展,它是在古印度、尼泊爾及中原地區等周邊佛教文化影響下,並且不断融入西藏本土的傳統信仰和民族審美觀念,形成了獨特的佛教文化工藝面貌。藏傳佛教造像種類繁多、形象複雜多變,不論在繪畫或雕塑的表現,成為引人注目的藝術特色。西藏早期的佛教造像,以石雕和泥塑居多,也有部份金銅造像經由域外傳入,西藏本土的金銅佛造像一直到西元十二至十三世紀,即藏傳佛教的后弘期,逐漸發展,金銅佛像在西藏的寺廟文化中佔有重要的地位,是融合了精湛的金屬加工技藝與獨特的審美觀而成的豐富表現,成為西藏傳統工藝的代表之一,是西藏文化遺產的精華。可惜的是經

過十年文化大革命的影響,在西藏境內對於佛教造像工藝產生的斷層影響,所幸西元一九五九年流亡至印度的西藏流亡政府,設置了諾布林卡文化保護中心,其中包括唐卡、木雕、金屬的鍛、錘、鑄造以及刺繡等工作室,這些隨著達賴喇嘛流亡的工藝匠師,躲避了文化大革命的迫害,將西藏傳統工藝的命脈在境外傳承延續,培養了許多掌握原來已經瀕臨失傳之傳統技藝的新一代西藏人。 西藏金銅佛像的工藝成就,與製作工匠對於銅金屬的特性與緞鑄技巧的熟練有關,同時對於佛像度量比例及圖像的嚴格態度是密不可分的,金銅佛像製作工藝的研究,必須從工藝技術的角度,展現其本來的面貌,同時從文化歷史背景來分析其演變與交流的影響。目前對於藏傳佛教

金銅佛像的相關研究多僅止於文獻資料整理,或從印度、尼泊爾等相關地區的技術推斷與風格分析,關於製作工藝的專門研究較為缺乏,對於此一豐富表現的工藝形式而言,至為可惜。 本研究以民俗學理論為基礎,採用歷史研究法探討藏傳佛教造像工藝發展演變的關係,及西藏流亡政府佛教造像工藝的背景與金銅佛像工藝匠師的傳承體系,同時對於造像量度比例的發展演變深入討論;接著採用田野調查法現場觀察流亡政府金銅佛像工作坊匠師製作情形,實地拍照並記錄工具、材料、技法與流程,將現況做詳實的記錄與分析,同時討論銷售範圍與技藝傳程的影響;再輔以訪談法,藉由訪談老匠師及其學生,對金銅佛像的技藝傳承做更深入的了解,藉以補足文獻資

料的遺漏及驗證田野調查的結果與研究發現,更能了解老匠師的生長的時代背景及流派傳承。 本研究的完成除了完善藏族傳統工藝的整理,對於無形文化資產的保護工作亦具意義。此外,從諾布林卡文化保護中心金銅佛像工作坊的傳統工藝傳承教育的過程中,發現傳統工藝的傳承,除了工藝技術的傳承外,其中的工藝精神是最為關鍵的因素,師徒間如父子般的相處模式,往往能將匠師精神淺移默化於無形,所傳承的工藝精神,是現代教育中所無法體現的部分,這種工藝精神的傳承,所帶來的文化傳承使命感,是延續傳統工藝命脈的關鍵,可提供我們對於傳統技藝的傳承方式的啟發。

釋迦牟尼佛出生年代的網路口碑排行榜

-

#1.佛門千里馬: 玄奘 - Google 圖書結果

如果我只停留在研究這些中文翻譯的佛經上,我如何能真正了解釋迦牟尼佛的思想? ... 雖然目前對於玄奘的出生年代有很多種說法,但大部分的人,都採取他出生在隋文帝仁壽二 ... 於 books.google.com.tw -

#2.释迦牟尼

释迦牟尼. Disambig gray.svg 此條目介紹的是佛教的創始人釋迦牟尼佛。 ... 在尼泊尔蓝毗尼新近考古發現约前550年的古迹,认为释迦佛的生活年代在公元前6世纪,出生年 ... 於 thereaderwiki.com -

#3.釋迦牟尼 - 中國大百科智慧藏

西方學者根據南傳史料﹐對佛滅年代有公元前489﹑487﹑486﹑484﹑483﹑482﹑478﹑477諸說﹔日本宇井伯壽根據北傳史料﹐從阿育王即位年代公元前271年上溯116年﹐推定為公元前 ... 於 cndb.lib.thu.edu.tw -

#4.周昭王公元前2019年出生,那麼佛出世的周昭王24年即公元前 ...

在回答問題之前,要說明兩點,一是關於周朝各王在位年代的考證;一是關於釋迦牟尼出生年代的考證。存疑的原因就出在這兩個事件年代的考證上。 於 www.njarts.cn -

#5.釋迦牟尼出家前是怎麼樣的?有着怎樣的生平故事

相對晚期的佛典編者對此添加戲劇性描寫:摩耶夫人懷孕前夢見白象入胎;她在藍毗尼園的無憂樹下,是站着生下佛陀的;阿含經更説佛是從摩耶右脅生出的;相士阿 ... 於 www.lsbkw.com -

#6.釋迦牟尼可能活在西元前6世紀 - 樸真緣

中央社華盛頓25日綜合外電報導)考古學家在釋迦牟尼佛出生地發現先前未發現的木造寺廟建築遺跡,也將佛陀可能生活的年代,推前至比原先認為更早的西元 ... 於 wishallthebest.blogspot.com -

#7.釋迦牟尼佛的介紹釋迦牟尼佛出家始末 - 歷史文化

說到這裡很多人就會想,要看到釋迦牟尼舍利子恐怕非去印度不可,我國恐怕是沒有了。然而在上個世紀六十年代,在我國鎮江甘露寺的一次考古活動中發現了一個 ... 於 m.fqsjw.com -

#8.孔子曾稱讚佛祖釋迦牟尼為「西方聖人」,這是真的嗎? - 壹讀

如果我們採信第一種說法,即釋迦摩尼出生於公元前563年,公元前483年,他的思想有可能傳播到當時的中國嗎? 按照佛家的說法,釋迦摩尼在29歲這年決定出家 ... 於 read01.com -

#9.佛祖釋迦牟尼是中國人尼泊爾學者 - Cofacts 真的假的

第一,釋迦牟尼出生在今之尼泊爾境內,尼泊爾在上古時代是屬於華夏民族的領土之一,其祖籍 ... 古印度著名思想家,佛教創始人,尊稱釋迦牟尼佛,出生於今尼泊爾南部。 於 cofacts.tw -

#10.常見問題> 認識佛教

釋迦牟尼佛 生平事略 ... 古印度時在河谷兩岸,散佈了十個釋迦族的小城邦,其中位於河東的迦毘羅衛城,由於政治修明, 最為強大,成為他們當中的盟主。 於 www.hkbuddhist.org -

#11.《佛學基礎》- 介紹釋迦牟尼佛的一生 - Zi 字媒體

釋迦牟尼佛 * 一、釋名佛有過、現、未十萬三世無量諸佛。但在兩千五百多年前,於娑婆世界,創誕於印度是釋迦牟尼佛,即佛教之教主。 ... 二、出生年代. 於 zi.media -

#12.南無釋迦牟尼生平事跡

早期三藏典籍中,並未包括釋迦牟尼佛生平歷史的任何全面記載,雖然佛經的緣起部分介紹講經說法的環境細節時,偶然也有些類似傳記勝的敘述。佛陀生活對早期佛教教義關聯性並 ... 於 pinhsun.pixnet.net -

#13.論星雲大師《釋迦牟尼佛傳》中的佛陀形象

《釋迦牟尼佛傳》前四章主要傳達社會歷史真實,闡明佛陀住. 世的印度社會和思想界情況,以及佛陀的家譜 ... 行動描寫與人物形象建構和洽,以出生、出家、苦修與悟道、. 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#14.釋迦牟尼- 如來佛祖即佛教教祖 - 華人百科

在現存的不同佛教典籍中,對于釋迦牟尼的生卒年代,有著不同的記載,各種說法之間 ... 三藏典籍中,多有關于釋迦牟尼佛生平歷史的記載,佛陀的生活是佛陀言教的重要 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#15.釋迦牟尼佛在歷史上真的存在過嗎? | PTT新聞

對於真正希望探尋真理的人們,若是不想被錯誤的見解左右和支配,或者為了澄清對佛法的誤解和懷疑,就要先知道佛教的來歷,要知道佛是怎樣出生的, ... 於 pttnews.cc -

#16.釋迦牟尼到底哪國人?外國學者:國籍不代表血統,他就是華夏人

釋迦牟尼 又被稱為佛陀,關於他在菩提樹下悟道成佛的故事廣為流傳。 ... 有史以來最偉大的印度人;尼泊爾強烈反對,尼泊爾藍毗尼才是佛陀的出生地,這 ... 於 thats.cc -

#17.釋迦摩尼佛祖出生日是哪一年? - 劇多

1、公元前623—前544年. 中國古代依《周書異記》星象偽說,相信佛生於“周昭王26年”,滅於“周穆王53年”,這個傳說是與道教爭論“佛先於老子”而編造,已不被 ... 於 www.juduo.cc -

#18.釋迦牟尼佛 - 喇嘛網

釋迦 摩尼即出生於迦毗羅衛國(Kapilavastū),於釋迦族。父親為淨飯王,母親為摩耶夫人。其生卒年代,北傳佛教現在根據漢譯《善見律毘婆沙》中「出律記」 ... 於 www.lama.com.tw -

#19.佛陀生平略說 - 原始佛教會

釋迦牟尼 佛陀之生卒年代的探究,根據出於公元前一世紀的《阿育王傳》(公元後290〜306年漢譯出)的記載,佛滅後百年華氏城有轉輪王號阿恕伽(Asoka 阿育王)出世,而公元前 ... 於 www.arahant.org -

#20.释迦牟尼 - NiNa.Az

释迦牟尼佛教創始人娑婆三聖之主语言监视编辑重定向自釋迦牟尼佛此條目介紹 ... 认为释迦佛的生活年代在公元前6世纪,出生年可能比人们认知的还要早。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#21.印度八大聖地 - 大吉藏樂-朝聖旅遊第一品牌

印度朝聖- 藍毗尼園(Lumbinī):釋迦佛出生地 ... 相傳釋迦牟尼佛誕生於此,因而成為佛教四大聖地之一。1896年印度考古學家穆克吉根據玄奘《大唐西域記》的記載,在藍 ... 於 www.mastertour.top -

#22.《印度文明史》:充滿慈悲心的釋迦牟尼只望佛教能使世人平等

【01哲學編按】本篇節錄自常盤大定《印度文明史》〈佛陀成名的年代〉。 ... 釋迦牟尼出生種性剎帝利階級,僅次婆羅門的皇室貴族(Wikimedia Commons). 於 www.hk01.com -

#23.釋迦摩尼佛生日是哪年

對於釋迦牟尼生日,經論記佛生之月日有二月八日與四月八日之二說,其中多以周歷建卯四月八日為正當。長阿含經四曰:『二月八日佛出生。 於 www.zengliwu.com -

#24.原文 - 中華民國國民旅遊領團解說員協會

『考古學家』在「釋迦牟尼佛出生地」發現<先前未發現的木造寺廟建築遺跡>,也「將佛陀可能生活的年代,推前至比原先認為更早的西元前6世紀」。 於 www.ante.org.tw -

#25.佛祖:釋迦牟尼 - 中文百科知識

有關佛祖生平的史料,除了佛教經典的記載以外,還有文物資料。近代,印度和其他國家的考古學家、佛學家根據法顯的《佛國記》和玄奘的《大唐西域記》 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#26.释迦牟尼佛教化的一生 - Justin Beh

释迦摩尼佛不是神,不能把他是为凭空想象出来的上帝。他是人,有名有姓,有父母,有出生时间、地点,有养育他的姨母,也曾经娶妻生子。只 ... 於 justinbeh.blogspot.com -

#27.《春秋》紀事與中古佛誕諸說

然,漢譯佛經中並沒有釋迦牟尼生卒的具體年份,印度歷法、紀年又與中土 ... 《普曜經》、《佛本行經》等佛傳中,有關佛陀降誕天象的描述,與右脅出生、 ... 於 big5.xjass.cn -

#28.釋迦牟尼佛的介紹釋迦牟尼佛出家始末 - 歷史趣聞網

佛教的創始人和領袖叫釋迦牟尼佛,那麼釋迦牟尼佛都有什麼樣的際遇呢?下面我們來看看釋迦 ... 釋迦牟尼出生時光芒萬丈,很多現象顯示他將是一個聖人。 於 m.lsqww.com -

#29.釋迦摩尼誕生時中國處於哪個朝代 - 好問答網

釋迦牟尼 是何時出生的,又是何時在印度傳法,對應中國是哪個朝代。 ... 釋迦牟尼佛是賢劫第四尊佛,釋迦牟尼佛誕生於三千年前的古印度,佛陀降生前為 ... 於 www.betermondo.com -

#30.佛祖的誕生日是幾月幾號 - 優幫助

”浴佛節的儀式就是由此而來。 釋迦牟尼是什麼時候出生的? 5樓:匿名使用者. 關於釋迦牟尼的生卒年代,眾說紛紜。他 ... 於 www.uhelp.cc -

#31.阿彌陀佛與釋迦牟尼佛到底是什麼關係? - 菩提彼岸

大家都知道,釋迦牟尼是佛教的創始人,也是我們這個娑婆世界修出來的惟一的佛(彌勒菩薩目前正在兜率天的內院,要在數十億年後才降生地球成下一個佛),在佛門弟子心中 ... 於 bestzen.pixnet.net -

#32.台灣觀光產業永續發展協會TAIWAN TOURISM SUSTAIN ...

『考古學家』在「釋迦牟尼佛出生地」發現<先前未發現的木造寺廟建築遺跡>,也「將佛陀可能生活的年代,推前至比原先認為更早的西元前6世紀」。 於 www.tgbtour.org.tw -

#34.佛歷年對照表,佛曆是怎樣換算? - 翁翁旅食空間

佛曆計算的方法:以將佛陀釋迦牟尼涅槃圓寂年年計算,為佛曆元年,即西元543年。 佛教既載,釋迦摩尼誕生於西元前623年,而釋迦摩尼在世佛齡為80歲, ... 於 wengweng.tw -

#35.釋迦牟尼@ 一貫道盤萬八年

有關釋迦牟尼生平的史料,除了佛教經典的記載以外,還有文物資料。近代,印度和其他國家的考古學家、佛學家根據法顯的《佛國記》和玄奘的《大唐西域記》的記載,以及印度 ... 於 raymatt3355.pixnet.net -

#36.用现代天文学推算出:释迦牟尼生于公元前962年!靠谱吗?

他的诞辰日,是一年中最重要的佛教节日,被称为佛诞节、浴佛节,南传佛教称为卫塞节。 汉传佛教一般认为,释迦牟尼佛出生于公元前565年农历四月初八, ... 於 www.163.com -

#37.佛祖釋迦牟尼 - 延慶寺

諸佛生平. 佛祖釋迦牟尼. 釋迦牟尼被奉為佛祖,所以在寺廟中無不供有釋迦像。釋迦木雕像最富麗堂皇的,要屬浙江杭州靈隱寺了。 佛祖端坐蓮台,也有來歷。 於 www.yinhing.com -

#38.孔子和釋迦牟尼,你認為公元前五百年左右到底發生了什麼?

老子又即李耳,其出生年份不詳。據說其是中華最強盛的王朝之一的大唐帝國的祖宗。很多資料考據顯示約是生於公元前6世紀的 ... 於 beesask.com -

#39.釋迦牟尼佛的十二生肖屬相是什麼,釋迦牟尼佛是什麼屬相

所以釋迦摩尼應該屬猴。 14樓:柴昌王昌春. 釋迦摩尼. bai是公元前565年出生。按du. 地支:年份zhi÷12 ... 於 www.stdans.com -

#40.釋迦牟尼生卒年代綜述諸說相差甚遠 - iFuun

而釋迦牟尼,出生時叫喬達摩·悉達多,是古印度迦毗羅衛國凈飯王的兒子,釋迦族人,長大後通過自身修行,悟道成為覺者,梵語叫佛,始稱釋迦牟尼,意思釋迦族的聖人, ... 於 www.ifuun.com -

#41.武田謙信 歷史偵探之四國篇 - Google 圖書結果

... 意味的問話這是讓謙信最無法忍耐的「這是鎌倉時代的佛師、僧人,出生年代不明, ... 相反仁王在佛教中是金剛力士,又稱大力金剛神,除了是天界守衛外,更是釋迦牟尼佛以 ... 於 books.google.com.tw -

#42.釋迦牟尼佛 - 人名規範資料庫

[正體中文] 釋迦牟尼(shì jiā móu ní),釋迦牟曩,釋迦如來,釋迦文尼,釋迦老子,釋迦寂靜,釋迦文佛,釋迦佛,釋尊,釋迦世尊,釋迦法王,釋種,佛祖,佛,佛陀,世尊(shì zūn), ... 於 authority.dila.edu.tw -

#43.釋迦牟尼佛出生年代 - 新北市拜拜好去處

標籤: 釋迦牟尼佛出生年代 ... 2017年8月22日— 公元前571年二月十五,老子出生於楚國苦縣曲仁裡(今河南鹿邑縣)。五年之後,公元前566年四月初八,釋迦牟尼出生於今尼泊爾。 於 newtemple.iwiki.tw -

#44.四大聖哲:蘇格拉底、釋迦牟尼、孔子、耶穌 - 博客來

書名:四大聖哲:蘇格拉底、釋迦牟尼、孔子、耶穌,語言:繁體中文,ISBN:9789865576080,頁數:160,出版社:格林文化,作者:傅佩榮,郝廣才,符芝瑛, ... 於 www.books.com.tw -

#45.古時南傳佛教說法,佛出生年代為西元前566年 - Facebook

《佛陀一生行化故事》.佛之誕生佛陀誕生入滅之正確日期關於佛教創始者釋迦牟尼佛出生及入滅的年代,中外學者有各種說法,由於古印度傳承缺乏歷史性,所以難以確定。 於 m.facebook.com -

#46.恭迎釋迦牟尼佛聖誕!佛佑天下! - 今天頭條

釋迦 摩尼出生和生活的年代大約在公元前6世紀,相當於中國的春秋時期,與孔子為同時代。 釋迦摩尼的出生也伴有祥瑞:2500多年前,古印度國內諸多小國並立, ... 於 twgreatdaily.com -

#47.最古老佛教聖地被發現與釋迦牟尼出生描述吻合 - 新唐人電視台

對於佛教創始人釋迦牟尼佛的生平大部分都屬於口耳相傳,極少有科學論據其人其事。近日,美國科學家在釋迦牟尼佛出生地尼泊爾,發現了木製寺廟建築遺迹 ... 於 www.ntdtv.com -

#48.釋迦牟尼佛的一生 - 愛情#小三#出軌#婚姻#伴侶

释迦牟尼佛、喬達摩佛、佛陀(意思為「覺悟者」)、世尊、释尊等;又簡稱釋迦... 29歲那年是他一生的轉捩點,他的兒子羅睺羅在那年出生。 tw佛陀的一生菩薩發心降兜率。 於 hkskylove.com -

#49.老子李聃、釋迦牟尼、孔子三人 - 華文頭條

在傳統思想領域裡,老子李聃、釋迦牟尼、孔子三人,可以說都是遙遠古代著名的思想家。由他們所創立的思想學說,也就成了後世「道、佛、儒」三家, ... 於 www.digfamily.com -

#50.黃金歲月2500年 - 全球雲廣班

要認識佛教歷史,自然得先來探討佛教的創立者釋迦牟尼佛的生平與悟道的過程。 佛陀出生的年代,有好幾種不同的說法。為何會如此呢?主要是因為在古老的印度,人們沒有 ... 於 class.globallr.org -

#51.湮沒的歷史:老子、孔子與釋迦牟尼 - udn城市

公元前571年二月十五,老子出生於楚國苦縣曲仁裡(今河南鹿邑縣)。五年之後,公元前566年四月初八,釋迦牟尼出生於今尼泊爾。又過了十五年,公元前 ... 於 city.udn.com -

#52.釋迦牟尼究竟出生於何時?史料中有準確數據

「釋迦生時,當周莊王九年。春秋魯莊公七年夏四月。恆星不見,夜明,是也。至魏武定八年,凡1237年雲。」. 於 kknews.cc -

#53.第8支手眼: 本師釋迦牟尼佛簡介

中文名:釋迦牟尼 外文名:梵文:Śākyamuni 別名:悉達多•喬達摩 國籍:印度 民族:釋迦族 出生地:生於古印度迦毗羅衛國 出生日期:約前624年(一說前564年) 農曆的四 ... 於 education2tom.weebly.com -

#54.【印度朝聖】藍毗尼園Lumbini 釋迦牟尼佛.佛陀誕生地.摩耶 ...

遺址還有一棵樹根遺蹟,考古團隊推測,可能是釋迦牟尼佛出生之樹。 ... 考古團隊使用放射性碳和冷光技術,研判遺址上的木炭和沙粒的年代。不只摩耶夫人寺造型追仿其 ... 於 loloto.pixnet.net -

#55.考古發現揭釋迦牟尼生世之謎【世界華人UFO聯合會】

考古學家在釋迦牟尼佛出生地發現先前未發現的木造寺廟建築遺跡, ... 這是第一個將佛陀出生地及他創立的佛教與特定年代連結起來的考古文物。 於 ikh.tw -

#56.釋迦牟尼_百度百科

生平. 相傳釋迦牟尼是古印度北部迦毗羅衞國(在今尼泊爾南部提羅拉科特附近)淨飯王的 ... 於 baike.baidu.hk -

#57.朝聖尼泊爾:走入蓮師祕境努日 - MoMo購物

此外,原始七佛之一的迦葉佛,以及大家的心靈導師釋迦牟尼佛,也都是出生在今日的尼泊爾境內。 也許有人會說,在佛陀的年代,他的降生地藍毗 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#58.釋迦牟尼佛的介紹釋迦牟尼佛出家始末 - 歷史

他的父親是個國王,一直希望他能繼承自己的國家,因爲害怕他出家,所以處處給他吃好玩好。 爲什麼這麼說呢?因爲他父親在他出生的時候請神仙給他算過命, ... 於 www.fflsw.com -

#59.同時在世的三大聖人:老子、孔子和釋迦牟尼 - GetIt01

因此可見,老子有可能是最早在震旦傳授佛法的人,大約在釋迦牟尼佛入涅槃的65年後。 孔子,名孔丘,出生於公元前551年春秋末期魯國陬邑,卒於公元前479年,是儒家學派 ... 於 www.getit01.com -

#60.湮沒的歷史:老子、孔子與釋迦牟尼 - 正見網

巧合的是,這三位的出生年月前後不超過二十年。從歷史的長遠眼光來看,他們是屬於同一時代的人。公元前571年二月十五,老子出生於楚國 ... 於 big5.zhengjian.org -

#61.釋迦牟尼佛 - 成佛網站

近代也有研究(如方廣錩:《淵源與流變——印度初期佛教研究》)認為釋迦牟尼為黃種人(現代南亞的不丹人、錫金人、部分尼泊爾人等也是黃種人) 生平: 其生卒年代,北傳 ... 於 www.teacher.aedocenter.com -

#62.釋迦牟尼佛和十大弟子 - 靈匣

釋迦牟尼 為古代印度白種的雅利安人,高鼻深目,但隨著佛教在中原的本土化,有時其形象被描繪成漢人模樣。 【生平】其生卒年代,北傳佛教根據漢譯《善見律毗婆娑》中“出 ... 於 www.lnka.tw -

#63.釋迦牟尼佛出生 - 小文青生活

釋迦牟尼 - 维基百科2013年《美国国家地理》在尼泊尔蓝毗尼新近考古發現约前550年的古迹,认为释迦佛的生活年代在公元前6世纪,出生年可能比人们认知的还要早。 入胎[编辑]. 於 culturekr.com -

#64.釋迦牟尼誔生樹及廟宇被發現- 科技

關於釋迦牟尼的生卒年歷來眾說紛紜,近來考古學家在釋迦牟尼佛出生地發現先前未發現的木造寺廟建築遺跡,將佛陀可能生活的年代,推前至比原先認為更早 ... 於 www.chinatimes.com -

#65.佛陀誕生處佛教聖地藍尼 - 人間福報

尼泊爾古城藍毘尼的摩耶夫人寺,是釋迦牟尼佛出生地;考古團隊之前在此寺 ... 在藍毘尼發現西元前六世紀器物,據稱可將佛教有實物可考的年代,向前 ... 於 www.merit-times.com -

#66.释迦牟尼佛成道日(農曆十二月初八) - 常覺善緣的部落格

早期三藏典籍中,並未包括釋迦牟尼佛生平歷史的任何全面記載,雖然佛經的緣起部分介紹講經說法的環境細節時,偶然也有些類似傳記勝的敘述。佛陀生活對早期佛教教義關聯性並 ... 於 newveggie29.pixnet.net -

#67.佛陀的初心:2550年前最早的正法 - Google 圖書結果

依照巴利文的本意「釋迦牟尼佛」就是「釋迦族的覺者」。這位覺者的巴利語姓Gotama喬達摩,名Siddhāttha悉達多。他出生於公元前六世紀,不過出生年代有西元前五六○年、五 ... 於 books.google.com.tw -

#68.考古發現揭釋迦牟尼生世之謎 - Yahoo奇摩新聞

(法新社華盛頓25日電) 考古學家在釋迦牟尼佛出生地發現先前未發現的木造寺廟建築遺跡,也將佛陀可能生活的年代,推前至比原先認為更早的西元前6世紀 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#69.老子、孔子和釋迦牟尼基本同時在世,這是蹊蹺嗎?三人誰貢獻大?

老子,孔子可以稱之爲聖人,但是,如果把他倆與釋迦牟尼佛都稱之爲聖人,是大錯特錯的事情,釋迦牟尼佛是校長,老子和孔子是教師,在婆婆世界釋迦牟尼 ... 於 ppfocus.com -

#70.釋迦牟尼(佛陀) - 中文百科全書

《佛所行贊》說,其父淨飯王發願“一切達成,國富力強”,因此給他取了這個名字。 生平事跡. 出家前. 佛陀時代,印度北部有十六國,基本上都是君主制。此外還有 ... 於 www.newton.com.tw -

#71.老子,釋迦牟尼出生年月之考證。 - FANSWONG

由於阿育王已有相當明確的年代可考,推論佛陀年代有了更大可能。 日本小野玄妙據一切有部傳佛滅後116年阿育王登位, ... 於 www.fanswong.com -

#72.釋迦牟尼- 求真百科 - 揭密真相

釋迦牟尼. 南無釋迦牟尼佛. 釋迦牟尼(佛陀). 佛教的創立者釋迦牟尼(佛陀),是 ... 古印度原住民, 黃種人,非雅利安人, 出生地點, 藍毗尼園,位於現在尼泊爾的蒂萊. 於 factpedia.org -

#73.釋迦牟尼佛坐像 - 國立故宮博物院>典藏精選>

釋迦牟尼佛 坐像. 陳列室101. 展覽名稱慈悲與智慧-宗教雕塑藝術. 於 theme.npm.edu.tw -

#74.美媒「釋迦牟尼佛被掩埋的秘密」 可能活在西元前6世紀

這是第一個將佛陀出生地及他創立的佛教與特定年代連結起來的考古文物。 出土的木造建築在設計上,與地面上的磚造阿育王廟很類似(阿育王廟在摩耶夫人廟內) ... 於 tw.aboluowang.com -

#75.泉城寶藏我來說| 釋迦牟尼出生像 - 資訊咖

這是一尊世界上最小的整體鎏金釋迦牟尼出生佛像,因年代久遠稍有斑脫,在. ... 因為釋迦牟尼佛本是古印度的太子(屬剎帝利種姓),所以又被稱為太子佛。 於 inf.news -

#76.我想請問您是怎麼看釋迦牟尼、佛教以及信仰的? - 冇問題

先讀下白蓮花論世尊傳,瞭解佛陀出生證悟傳法的生平,再讀百業經和賢愚經瞭解佛陀傳法中的事件公案,看完了有信心就學。要問怎麼看,根本不可能完整的回答 ... 於 maomentei.com -

#77.佛陀紀事:告訴你一位真實的釋迦牟尼[一] - 佛學文摘- 彌陀山莊

佛經中的誇大現象,是很常見的,比如對釋迦牟尼出生情況的描述。 ... 了一位大福大德的釋迦牟尼佛,福德智慧是大大地增長,依因感果,就生到忉利天。 於 www.amituofohouse.org -

#78.釋迦牟尼出家日

二、出生年代2021年3月20日辛丑年二月初八是佛教创始人释迦牟尼佛出家纪念日对于每一个佛弟子来说这是值得永远纪念的一天佛陀的出家是娑婆世界最大的 ... 於 active-transformation.fr -

#79.释迦牟尼佛诞生的故事 - 禁闻网

佛陀诞生于约公元前565年,相当于中国的“春秋战国”时代,距今二千五百多年前的四月初八日,在古印度的北部、现今的尼泊尔南部出生,当时是由“释迦族”统治 ... 於 www.bannedbook.org -

#80.釋迦摩尼的生日是哪一天,釋迦牟尼是什麼時候出生的 - 嘟油儂

由於阿育王已有相當明確的年代可考,推論佛陀年代有了更大可能。 日本小野玄妙據一切有部傳佛滅後116年阿育王登位,又即位於公元前269年,故佛滅 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#81.今天是釋迦牟尼佛生日--台灣學佛網

摩耶夫人在釋迦牟尼出生後的第七天去世。幼年時代的釋迦牟尼是由他的姨母波阇波提養育的。他從小學習當時教養王族應具備的一切學問和技藝(即五明)。16歲(另有17歲、18 ... 於 big5.xuefo.net -

#82.臺北市立圖書館--線上參考服務

問題敘述, 印度佛教(釋迦牟尼)是西元多少年開始? ... 約公元前556年-公元前486年,古印度著名思想家,佛教創始人,出生於今尼泊爾南部,被尊稱為佛陀 ... 於 webref.tpml.edu.tw -

#83.證悟的流浪者——巴楚仁波切之生平與言教 - Google 圖書結果

註11:《文殊真實名經》(梵:Manjushrinamasangiti,藏:Jampel Tsenjö / 'jam dpal mtshan brjod,字面含義為「念誦文殊菩薩之名」),為釋迦牟尼佛所講述最深奧的法教之一, ... 於 books.google.com.tw -

#84.佛教教主:: 基礎入門- 佛法介紹 - 千佛山

釋迦牟尼 這個名字,是古佛燃燈予以授記成佛的名號;他在成就道業之前,原名叫做悉達 ... 淨飯王的太子;太子出生於藍毘尼園的無憂樹下,出生的時間,以中國傳統的年代 ... 於 www.chiefsun.org.tw -

#85.第一章佛法的特質第一節佛陀之所以為佛陀 - 學佛的基本認識

釋迦牟尼佛 的可靠生平釋迦牟尼佛在成佛之前,人們稱他為悉達多太子,這是因為他的父親是迦毘羅衛國的統治者。當時,他處在兩種文明交錯激發的時代:屬於雅利安人傳統的、 ... 於 agama.buddhason.org -

#86.今天的大事:恭迎釋迦牟尼佛聖誕暨母親節 - 念覺學佛網

前言:今天是2019年5月12日,農曆四月初八,是釋迦牟尼佛的聖誕,也是國際母親節。 ... 釋迦摩尼出生和生活的年代大約在公元前6世紀,相當於中國的春秋時期,與孔子為 ... 於 nianjue.org -

#87.佛陀釋迦牟尼生平

根據傳統說法,佛陀釋迦牟尼— 也稱喬達摩佛在前566至前485年間生活在北部印度中部地區。 佛教資料中關於他的生平說法繁蕪紛呈, 而隨著時間推移,個中細節也逐次浮現。 於 studybuddhism.com -

#88.釋迦牟尼佛出生的故事 - 劉超祺博士部落格

佛陀誕生於約公元前565年,相當於中國的「春秋戰國」時代,距今二千五百多年前的四月初八日,在古印度的北部、現今的尼泊爾南部出生,當時是由「釋迦族」統治的「迦毘(粵音 ... 於 cklau208.pixnet.net -

#89.《老子、孔子、耶稣、释迦牟尼佛可做朋友吗?》 - 知乎

P.S 《圣经》并无准确记载耶稣出生在「伯利恒」的明确年份及日期,故此,一切都是推测。 ~轻心. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#90.佛陀和孔子誕生日 - bgdwze3的部落格

最佳解答: 1.佛陀:佛陀的誕生年代傳說不一,目前最廣泛的說法,是誕生於西元前623(B.C.)年。牛頓出版社出版的《名人傳記》釋迦牟尼傳記載,另表示佛生於西元前563(B.C. ... 於 bgdwze3.pixnet.net -

#91.釋迦牟尼竟然不是印度人,而是神農的後裔,妥妥的中國人!

第一,釋迦牟尼出生在今之尼泊爾境內,其祖籍在中國,是神農的後裔。 ... 第十,佛之中國與中國之佛,主要闡述佛經中記載的“中國”與先秦五經 ... 於 www.xuehua.us -

#92.釋迦牟尼出生的時間_佛教十五題季羨林

佛滅年代,異說甚多,據說約有六十種。只在中國的西藏地方,就有十四種之多參閱呂澂《印度佛學源流略講》,任繼愈《漢唐佛教 ... 於 www.book853.com -

#93.佛誕日(浴佛節、衛塞節) - 全國宗教資訊網

釋迦牟尼 的母親摩耶夫人依照當時風俗,趕回娘家生產,途中經過蘭毘尼園,在無憂樹下生了他。據說佛陀是從母親的右脅出生,因為印度人視右脅為明點(心的位置),所以他是從 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#94.蓮師傳:蓮花生大士的生平故事 - Google 圖書結果

若要我正確辨識佛陀出生與涅槃的確切年代,並不容易。各種不同的論典在這方面的說法分歧,不過,所有寧瑪派的歷史故事都表示,釋迦牟尼佛在鐵鳥年涅槃,而蓮花生大士在地猴 ... 於 books.google.com.tw -

#95.釋迦牟尼佛從降生到現在有多少年了

釋迦牟尼 (公元前565年~公元前486年)大約與我國周朝春秋時代,約孔子、老子同時代。他是古印度北部迦毗羅衛國(今尼泊爾境內)的王子,屬剎帝利種姓。 據佛經 ... 於 www.doknow.pub -

#96.釋迦牟尼佛出生年份之疑惑… - 新浪博客

釋迦牟尼佛出生 年份之疑惑… ... 如佛祖的出生,在《訶摩耶經下》言龍樹尊者在佛滅七百年出世於南天竺(龍樹尊者入龍宮取華嚴經,或如西藏一些天授 ... 於 blog.sina.com.cn -

#97.釋迦牟尼佛誕生的故事

佛陀誕生於約公元前565年,相當於中國的“春秋戰國”時代,距今二千五百多年前的四月初八日,在古印度的北部、現今的尼泊爾南部出生,當時是由“釋迦族”統治 ... 於 www.soundofhope.org -

#98.釋迦牟尼生活的年代>可能在<西元前6世紀>?! @ 印度 ...

『考古學家』在「釋迦牟尼佛出生地」發現<先前未發現的木造寺廟建築 ... 這是「第一個將佛陀出生地及他創立的佛教與特定年代連結起來的考古文物」。 於 blog.xuite.net