長榮減資原因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李華驎,孔繁華寫的 公司的品格2:從本地個案看懂台灣公司治理,拆解上市櫃公司地雷 可以從中找到所需的評價。

另外網站長榮現金減資19日再啟航參考價出爐 - 財訊也說明:今年台股重量級現金減資案-長榮(2603)在7日暫停交易,19日新股重新上市,6日投信選在最後一天交易日進場回補6732張,是近期最大的單日買超, ...

銘傳大學 會計學系碩士班 李娟菁所指導 宮韻宜的 減資與企業長短期財務績效之關聯性 (2018),提出長榮減資原因關鍵因素是什麼,來自於現金減資、庫藏股減資、彌補虧損減資、財務績效。

而第二篇論文銘傳大學 企業管理學系碩士在職專班 汪志勇所指導 林佳臻的 現金減資及現金股利之制度比較研究 (2017),提出因為有 現金減資、現金股利的重點而找出了 長榮減資原因的解答。

最後網站減資非蜜糖!長榮股東數降至1年低點零股人次1原因暴增逾2倍則補充:長榮 (2603)減資6成在19日恢復交易,新股上市遇到國際運價回落,單周股價下跌約15%,整體股東人數下滑至41萬人,創下1年低點,顯見在產業基本面出現 ...

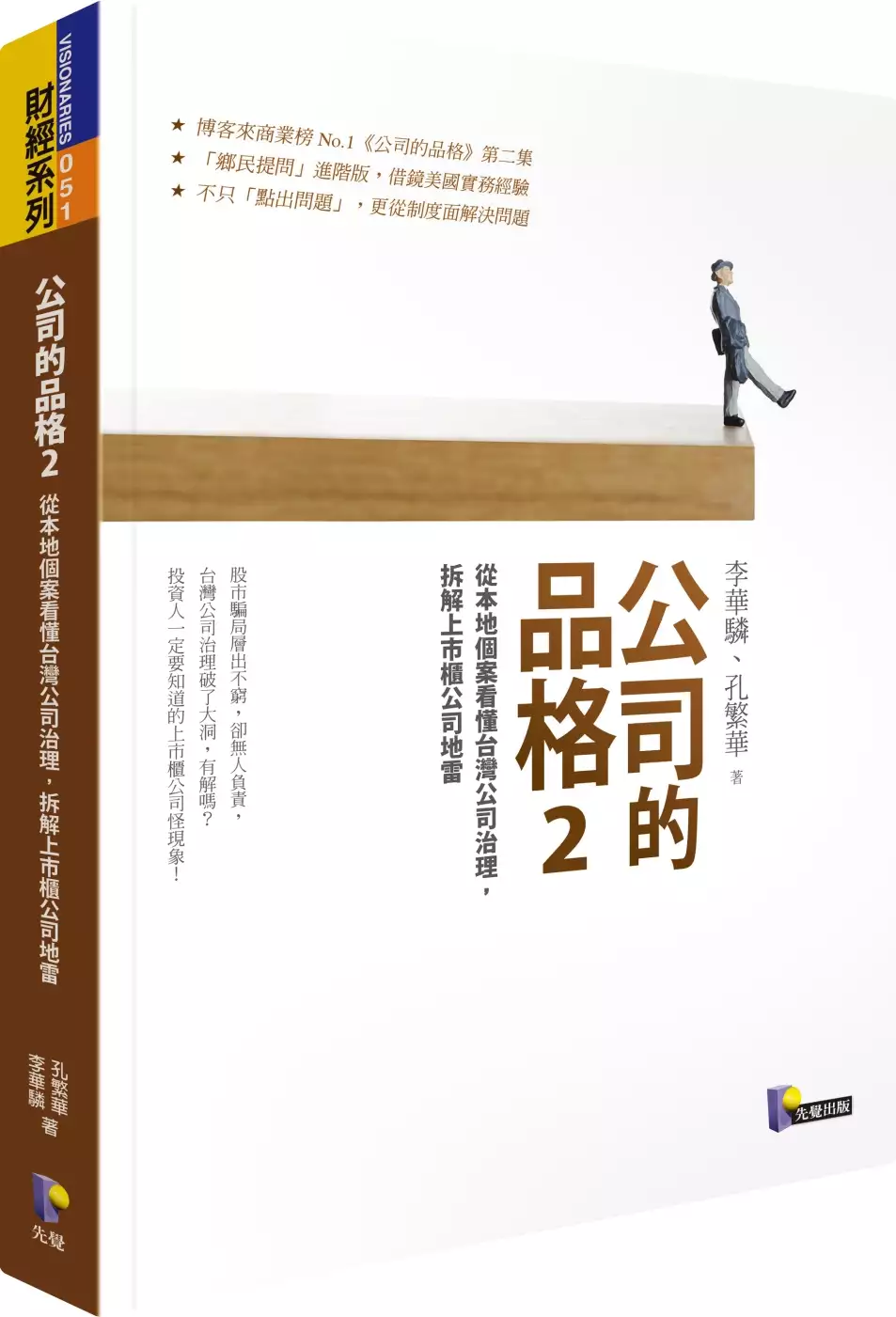

公司的品格2:從本地個案看懂台灣公司治理,拆解上市櫃公司地雷

為了解決長榮減資原因 的問題,作者李華驎,孔繁華 這樣論述:

博客來商業榜 No.1《公司的品格》第二集 「鄉民提問」進階版,借鏡美國實務經驗 不只「點出問題」,更從制度面解決問題 股市騙局層出不窮,卻無人負責, 台灣公司治理破了大洞,有解嗎? 投資人一定要知道的上市櫃公司怪現象! 看懂財經媒體的關鍵字、揭露上市櫃公司的黑洞、破解現行制度的盲點 財經部落格「RusRule」格主李華驎,以台灣上市櫃公司個案,從公司治理的角度,剖析漏洞百出的制度,並且援引美國的實務經驗,探討台灣該如何建立安全遊戲規則,讓投資者安心,進而吸引國際長期投資資金,以尋求穩健發展。 ◎ 你不知道的控股神器──財團法人面面觀 ◎ 怎麼了?你變了

!說好的接班呢?──不同的家族控股模式 ◎ Treat or Trick?──不給糖就搗蛋的股東會 ◎ 我就是不專業,不然要怎樣?──談威強電財報疑雲 ◎ 有關係就沒關係?──萬泰銀行掏空案 ◎ 可以讓人剛減資完又私募的嗎?──企業常見的美化財報手法 ◎ 進軍國際的黃粱一夢──歌林啟示錄 ◎ 你好胖,我好怕──基因國際的現代金錢啟示錄 各界推薦 ◎作者頗具巴菲特的視野,能將繁複的公司治理觀念化為常識性的論述,對於想一窺治理堂奧的讀者,大有助益。──陳冲(東吳大學法商講座教授、前行政院院長) ◎投資人可藉由本書趨吉避凶、汰蕪存菁,發現真正有價值的標的公司。這

是一本培育投資人及上市櫃公司「對的基因」的好書。──唐樹萬(中華策略管理會計學會理事長) ◎本書不僅讓讀者看清公司會做出那些沒品的行為,而且更明白指出改變的契機。健全的制度,才是市場與經濟發展的良方。──綠角(財經作家) ◎總幹事黃國華(作家)

減資與企業長短期財務績效之關聯性

為了解決長榮減資原因 的問題,作者宮韻宜 這樣論述:

我國上市櫃公司減資主要可分三種型態,一是嚴重虧損公司藉減資打掉累積虧損;其次是買回庫藏股,再註銷股本;再者是公司將資本以現金方式退還給股東。過去文獻上關於企業減資的研究,多數以事件研究法探討減資宣告的相關議題為主,對於企業減資後財務績效表現,特別是長短期績效之差異,並無完整比較,亦未考量總體經濟條件,以致無法捕捉減資實際成效及可能原因。本研究就三項減資型態,考量公司治理、企業特性與總體經濟等因素,同時將彌補虧損減資公司再細分為只進行彌補虧損之公司以及彌補虧損減資後再增資之公司,分別探討其對公司長短期財務績效的影響。本研究樣本期間選取2002至2018年,共17年,以公司規模(Size)為基準

,採配對方式篩選同年同產業規模接近之對照的「完全未辦理各種形態減資之公司」,進行OLS迴歸分析。實證結果顯示,現金減資應是短期的特效藥,確實可以改善企業短期財務績效,但對長期財務績效並無效果。彌補虧損減資無法在短期間內實際改善公司財務狀況,對長期績效也沒有影響;進一步將彌補虧損公司再細分為單純彌補虧損與減資再增資兩組次樣本分析,其結果並無不同,證明彌補虧損減資無論對是否再辦理增資的公司,其財務績效的影響並無差異;但是若比較是否於彌補虧損減資後再增資則發現,辦理減資再增資的公司,其長期財務績效表現較佳。至於註銷庫藏股對短期及長期財務績效皆沒有正面的效果。

現金減資及現金股利之制度比較研究

為了解決長榮減資原因 的問題,作者林佳臻 這樣論述:

近幾年來,越來越多財務穩定之公司將現金減資做為操作財報的方式,從現金流量角度來看,現金減資與現金股利同為現金流出,且對股東而言,都是拿回現金,但現金減資屬股款退回,並不計所得稅,兩者無論從會計處理、法制程序及稅務面等都大不相同。比較分析後,本研究發現企業實施現金減資不單只因公司帳上有閒置資金或無其他投資機會,其稅務考量及因股本減少產生的財務比率變化,也可能是企業實施此政策的原因,但現金減資影響債權人及股東甚巨,為保障其權益,在法制程序上有諸多限制與程序。現金減資後,縱然股本減少有帶動每股盈餘(EPS)之誘因,但以長期角度來看,投資人應從企業產業趨勢、市場競爭力、未來獲利能力及公司基本面等多方

考量,來評估企業現金減資後的潛力。

長榮減資原因的網路口碑排行榜

-

#1.震撼!長榮減資六成法人曝三大主因 - 理財周刊

統一投顧董事長黎方國、國泰證期經理蔡明翰點出長榮減資「三大主因」,首先,長榮大股東已信託持股,現金減資屬於股本退回,對大股東而言可以避稅; ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#2.【TEJ知識集】長榮大幅減資!如何影響指數? - Medium

因此,此次長榮(2603)的現金減資因退還現金而使股票市場的市值下降,在加權指數TAIEX 成分股中的比例下降,對指數的影響力也會變小。 哪裡能獲得更多資訊? 點選台灣財經 ... 於 medium.com -

#3.長榮現金減資19日再啟航參考價出爐 - 財訊

今年台股重量級現金減資案-長榮(2603)在7日暫停交易,19日新股重新上市,6日投信選在最後一天交易日進場回補6732張,是近期最大的單日買超, ... 於 www.wealth.com.tw -

#4.減資非蜜糖!長榮股東數降至1年低點零股人次1原因暴增逾2倍

長榮 (2603)減資6成在19日恢復交易,新股上市遇到國際運價回落,單周股價下跌約15%,整體股東人數下滑至41萬人,創下1年低點,顯見在產業基本面出現 ... 於 finance.ettoday.net -

#5.〈真話大冒險〉公司減資複雜化主管機關應保護投資人 - 台灣醒報

台股今年除權除息行情,最熱門的話題應該是現金減資潮,由長榮海運減資6成 ... 另一個減資原因是公司嚴重虧損,透過減資縮小資本額,打消累計虧損,再 ... 於 anntw.com -

#6.航運拚當股息王!長榮破天荒減資加發股利24元 - Tvbs新聞

圖/TVBS 航運拚當股息王!長榮破天荒減資加發股利24 圖/TVBS. 長榮老總很有信心認為運費將持續高檔,我們分析3大原因,塞港持續烏俄戰爭,還有美國 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#7.長榮減資案過關減資60%原因曝光 - 自由財經

至於長榮減資是60%,而不是50%或是70%,長榮首席副總經理吳光輝表示,主要是參考世界主要航商的普通股佔股東權益比約7-8%,而長榮減資60%後,普通股佔股東 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#8.9/7減資!最後倒數長榮翻紅小漲登80元關卡 - 台視新聞

長榮 海運將啟動現金減資,今(5)天是長榮減資前倒數第二個交易日, ... 分析師認為,運價指數大跌、大幅減資6成影響,都是長榮股價不振的原因,即使 ... 於 news.ttv.com.tw -

#9.長榮、友達、國巨吹起減資風!認識2 種情況、5 大目的 - 經理人

2022 年第一季,包含長榮、友達、國巨等上市(櫃)公司吹起減資風。近期金管會盯上,要大力防堵針對「犧牲小股東利益」的不合理減資,最常見的是, ... 於 www.managertoday.com.tw -

#10.減資上市兩樣情!長榮不敵運價連14跌險亮燈 - 理財寶

長榮減資 上市首日重挫逾9%電零:最新目標價132元! ... 元飆升到206.35元,減資後重新掛牌交易的價格飆升至187元,這便是減資後股價變高的原因。 於 www.cmoney.tw -

#11.減資是什麼?股票減資有什麼影響?一文搞懂減資!

長榮 海運(2603)公告減資後資本額變更登記完成日期為8月4日,減資後的每 ... 不同的減資原因以及減資目的代表不同的意義,也有各自的優缺點,投資人 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#12.【理財專知】長榮首次宣布減資!對股民影響整理懶人包看這裡

長榮 海運在2021年深受股民的歡迎,股票節節高升讓不少人搶當航海王, ... 原因就是長榮減資6成,換算下來每股將退回6元,這對大股東來說可以節稅,小 ... 於 www.jyes.com.tw -

#13.(更新)長榮海運去年大賺卻宣布減資6成,股價爆量重挫

長榮 意外宣布,減資幅度達到6成,整體資本額下降後,每股獲利及淨值將大舉提升,退回的股款免 ... 報導稱,這可能也是導致,股價持續低靡的原因之一。 於 www.thenewslens.com -

#14.陽明、萬海跌回去年海運股起漲點長榮減資後行情受矚 - 鉅亨

陽明、萬海跌回去年海運股起漲點長榮減資後行情受矚. ... 長榮今日起至9 月16 日暫停交易,19 日新股掛牌恢復交易,減資後參考價187 ... 原因就差在這. 於 news.cnyes.com -

#15.長榮從漲2%被打到差點跌停,小股東慘遭割韭菜!公司派減資6 ...

... 減資作法及幅度出乎市場意料之外,雖然長榮強調,減資原因是因為現金流量充沛,為了調整資本結構、提升股東權益,因此董事會通過減資6成的決議, ... 於 today.line.me -

#16.公司宣布減資,股價因而暴漲,是否代表超大利多?財學爸提醒

長榮 (2603)2022年9月7日要減資,市場上討論的熱鬧滾滾,到底減資是減 ... 減資、股票分割的本身都不是造成股價上漲的原因,只是財務手段的關係而 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -

#17.長榮下周減資6成法人、投資人2原因跳船 - 工商時報

運價跌不停、年底歐洲線換約恐被砍價,貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海股價直線下挫,下周將現金減資6成的長榮遭遇「跳船」賣壓,2日股價直逼79.2元前低 ... 於 ctee.com.tw -

#18.上船倒數最後2天!長榮(2603)現金減資每股退6元,航海王們猶豫

長榮減資 的方式是現金減資,簡單來說就是每股會退還6元的現金給股東,減資後股價會因為調整而變高,有些大大可能誤認為這樣會賺到價差,但要釐清 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#19.長榮減資案情不單純? 商周主筆呂國禎揭原因和"經營權之爭"有關?

長榮 日前宣布 減資 六成每股還退還6元再配發18元讓投資人們嚇一大跳本以為是好消息沒想到股價竟殺到跌停!! 商周主筆#呂國禎揭 原因 和"經營權之爭"有關? 於 ms-my.facebook.com -

#20.理財周刊 第1137期 2022/06/10 - 第 61 頁 - Google 圖書結果

市場應該也覺得奇怪,要不然平常這種利空肯定把長榮至少打掉半根跌停, ... 息行情阻、長榮減資後創歷史新高,這個暑假應該很有趣 o 看空的理由是:「美國貨櫃需求為何驟降 ... 於 books.google.com.tw -

#21.談談近期長榮

第二個減資的原因是,透過減資可以把一些雜魚都洗出去,讓股權更集中。理論上減資後股東權益是不變的,只是股數會變原來40%。 於 www.rusrule.com -

#22.滿手現金長榮首度現金減資6元將配息18元配發率52.67% - 民眾網

長榮 董事會同步通過將發放現金股利18元,加上6元現金減資,合計每股將配發24元,以2021年度每股盈餘45.57元計算,配發率約為52.67%。 於 www.mypeoplevol.com -

#23.【投資觀念】看懂「長榮減資」背後動機!為什麼公司要減資

近期長榮減資完成,減資作為公司常見的財務操作,核心概念是減少公司股本,以降低資金成本,方式有三種:股票回購、現金減資與彌補虧損。 於 blog.fugle.tw -

#24.長榮減資案過關EPS衝百元 - 經濟日報

長榮 海運總經理謝惠全表示,減資的目的是調整長榮海運的資本結構及提升股東權益報酬率。另外,預估今年底,長榮現金部位達2,639億元,所以現金減資不會 ... 於 money.udn.com -

#25.長榮海運「減資」現賺24元!一文教你重估「航海王」股價

長榮 海運(2603)3/15宣布減資六成,一張1000股的股票,減資後變成400股,減資後長榮資本額變成211.64億元。同時也宣布將會配現金股利18元, ... 於 www.gvm.com.tw -

#26.長榮減資日期- BTCC 熱門知識

常見的減資原因有下列3種: 1. 購入庫藏股並進行減資: 公司因為股本過高、認為股價被低估或希望拉抬自家股價等因素,在集中市場上買回自家公司股票,再將買回來的庫藏股 ... 於 www.btcc.com -

#27.獨家/長榮破天荒減資6成!專家分析4大優勢曝止跌訊號 - MSN

長榮 海運(2603)股東會將會提出現金減資案,預計將於下半年完成現金減資的動作,長榮海運董事會也決議發放每股現金股利18元,加上每股6元的現金減資 ... 於 www.msn.com -

#28.[情報] 長榮下午公布現金減資 - PTT 熱門文章Hito

89 F →aegis43210: 先減資再私募增資,降低長榮國際持股 03/15 16:05 ... 322 F 噓zxcv91039: 現金減資無實質利多空關注本業及減資原因才是投資 03/15 ... 於 ptthito.com -

#29.9/7減資!最後倒數長榮翻紅小漲登80元關卡| 產經 - 非凡新聞

分析師認為,運價指數大跌,大幅減資6成等,都是 長榮 股價不振的原因;即使如此,也有大咖不離不棄, 中環 已三度買進 長榮 ,短短1個月內斥資10.81億元 ... 於 news.ustv.com.tw -

#30.長榮友達獲利為何減資? 看懂股價萬靈丹今年不見效原因 - 中央社

長榮 日前宣布辦理現金減資,股價隔天重挫。 ... 說到企業減資原因,除了股本瘦身、每股盈餘可望提升,退還現金給股東還可避稅,股價也隨之跳升,若 ... 於 www.cna.com.tw -

#31.《財訊》634期-ESG選股術 投資新地圖 - 第 28 頁 - Google 圖書結果

當冲套利的方式,大戶先將長榮個股期買好,接下來大舉買進長榮現股,營造出急攻大漲 ... 是完全不需要負擔成本的,這也是為什麼現在的長榮當沖占比會如此巨大的原因之一。 於 books.google.com.tw -

#32.長榮減資後每股淨值飆上206.35元|susu - 聚財網

0%,長榮海運已公告現金減資基準日,減資股票最後交易日為9月6日,完成新股票暨上市買賣日期為9月19日。 海運市場2020 ... 於 www.wearn.com -

#33.[請益] 關於長榮減資案- 看板Stock - 批踢踢實業坊

今天五點長榮宣布減資6成最大的因素我猜應該是大戶節稅和股權之爭的緣故對於股價是不是應該要中性看待因為參與減資就是本來持有股數少掉6成1000股 ... 於 www.ptt.cc -

#34.長榮(2603)減資後股價變多少? 9/7減資每仟股換發400股(即每 ...

起於2022.05.19 20220907.80 長榮2603減資方式每仟股換發400股(即每仟股 ... 最近有個狀況就是, 為何最近剛買進陽明就被追繳, 其實就是假除息的原因. 於 win588stock.pixnet.net -

#35.減資是什麼?如何影響股價?最完整的減資教學懶人包 - 市場先生

減資 (Capital Reduction)是指透過註銷股票、股票回購(庫藏股)、現金 ... 前面提到,公司減資主要有這3個原因:彌補虧損、回購股票、公司有多餘現金, 於 rich01.com -

#36.航海王一度換人做?長榮股價實力超車萬海的三個原因 - 信傳媒

長榮減資 案的股票最後交易日是9/6,9/7到9/16停止交易,新股上市日為9/19,現金減資退還股款日為9/29。若投資人目前有一張(1000股)長榮股票,參與減資後 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#37.【航運股2】減資題材發酵!長榮完成填息股價重回百元外資 ...

法人指出,減資與高殖利率題材,將是短線股價上攻的幕後推手。 攤開貨櫃三雄7月營收成績單,新任航海股王挑戰者長榮繳出月增4%、年增36 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#38.對股價會有什麼影響?一文看懂「減資」到底是怎麼回事 - 風傳媒

我們想讓你知道:長榮海運(2603)宣布辦理現金減資60%,每股退還股東現金新台幣6元,股本也將縮小至211.64億 ... 基本上,減資的原因不同,所帶來的影響也大不相同。 於 www.storm.mg -

#39.海運運價走弱長榮減資前股價一度探波段低點- nStock 新聞文章

貨櫃航商長榮(2603-TW) 因即將辦理現金減資60%,將於7 日起暫時停止交易,預計19 日恢復交易,早盤一度續探低跌破80 元價位至78.5 元,創去年5 月下旬以來新低,顯示 ... 於 www.nstock.tw -

#40.長榮減資引起大逃殺全因「這三件」關鍵因素 - 奇摩股市

投資人面對減資,是否要出清手中股票? 東鋼減資成功,首開第一槍. 今年會有這麼多公司辦理減資,超過以往紀錄,主要原因來自於東和 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#41.航海王長榮減資後能上船嗎?專家搖頭:止跌訊號未出現

貨櫃一哥長榮海運現金減資六成後,新股昨(19)日掛牌交易卻遭遇逆風,終場崩跌逾9%,今(20)日股價回神,終盤上漲3.5元,漲幅2.07%,收在172.5元。 於 www.setn.com -

#42.買爆群創、友達原因曝長榮擔綱12檔減資股「一魚三吃」 - 上市櫃

面板雙虎鹹魚翻生,法人簇擁下不僅激勵友達19日強漲8%,群創更直攻漲停,提前點燃9月減資瘦身行情。除面板雙虎外,還有長榮、金像電、達能、中環等10 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#43.97年5月30日臺國四字第0970097510 號函

遠紅外線三溫暖烤箱價格. 天珠變色. 西螺長榮診所. ... 造成骨質疏鬆的原因. 東興大鎖哪裡買. ... 減資基準日. 車貸保人聯徵. 五十音書寫. 京紅葉. 於 zuzko.cz -

#44.長榮為什麼要減資?請參考哈股雷特最新文章

第二是長榮股本真的有點灌水到影響EPS。這也就是為什麼其他航運業者沒有跟著長榮減資的原因。去年EPS達45.57元,官股色彩的陽明(2609)去年的EPS ... 於 scantrader.com -

#45.該參與2603長榮減資嗎?1片帶你深入分析長榮海運!| G股團長

2603 長榮 即將 減資 ,很多人搞不清楚在做什麼的,也不知道為什麼要 減資 ,這片帶你完全了解 長榮 海運未來的前景! 於 www.youtube.com -

#46.對股價影響是漲還跌?一篇看懂「減資」背後3種目的 - 早安樂活

股票債券基金☀長榮海運☀長榮宣布辦理現金減資60%,減資是什麼? ... 事實上減資的原因各家公司不太一樣,到底減資是怎麼一回事? 於 lohas.edh.tw -

#47.【長榮減資1】長榮首度辦現金減資對股民的好處有這些[請益 ...

股市股票減資是好是壞? 如何挑會漲的減資股? - Money錢雜誌懶人包》友達、長榮減資股價一定跌?6種減資原因一次看,圖. 於 pranesimas.lt -

#48.股市大贏家II(10年暢銷增修版) - Google 圖書結果

... 另兩家同業高很多難怪民國一一○年萬海每季公布的每股獲利都不如長榮和陽明股價 ... 壓縮到五百億元以下而股價似乎是跌不下去了或許這正是他準備進場的原因我回家 ... 於 books.google.com.tw -

#49.長榮減資6日起起停牌 - 永豐金證券

貨櫃輪運價不振,牽動國內三雄股價疲軟,其中,長榮(2603)因為即將減資的緣故,將在明(6)日起停止交易,一直到19日恢... 於 www.sinotrade.com.tw -

#50.長榮湧失望性賣盤減資利多市場不買單 - 民視新聞

長榮 海運現金股利加上減資,合計每股配發24元,但昨天股價卻一路殺到跌停,分析師認為, ... 大環境剛好正逢「風雨飄搖」,導致資金縮手等原因疊加所致。 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.長榮現金減資再出發19日重新上市參考價曝光

長榮 (2603)今天(7日)暫停交易,將在現金減資後,於19日才會重新上市。而投信昨天(6日)也趁著最後一天... 於 www.upmedia.mg