韓國過年禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹銘宗寫的 蚵仔煎的身世:台灣食物名小考 和凱薩琳.詹金斯的 我與和尚丈夫的心靈課:追隨內在之聲,藉由靜心內觀,面對生命的意外與禁忌之愛,超越最崎嶇的靈性隘口,得到真正的平靜與喜悅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站导游基础知识.全国部分 - Google 圖書結果也說明:(二)民俗禁忌台湾民俗与闽粤两省基本相同,民间送礼禁忌有:禁送粽子。台湾居丧之家习惯包粽子,赠送粽子会被误解为视对方为丧家。禁送年糕、糕点。台湾过年时常以年糕、 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和水滴文化所出版 。

國立中興大學 中國文學系所 陳器文所指導 徐明貞的 921地震的新聞報導與災難書寫 (2012),提出韓國過年禁忌關鍵因素是什麼,來自於921、地震、災難書寫、新聞報導、憂患意識、文化記憶。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學研究所 高莉芬所指導 陳晶芬的 馬來西亞華人的年節習俗與神話傳說—— 以檳榔嶼華裔族群為主 (2011),提出因為有 人日撈生、天公信仰、五福信仰、請火儀式、元宵節的重點而找出了 韓國過年禁忌的解答。

最後網站年初一至初九19項禁忌!剪頭髮/買鞋/瞓晏覺前必睇 - GOtrip.hk則補充:新年禁忌2023|又到農曆新年,自小習慣在年廿八的時候就要大掃除,清理家中雜物,除舊迎新, ... 但傳統上還有許多大大小小的過年禁忌習俗,也許我們不太認識。

蚵仔煎的身世:台灣食物名小考

為了解決韓國過年禁忌 的問題,作者曹銘宗 這樣論述:

從語言文化看懂台灣食物的前世今生! 番茄醬的英文Ketchup出自閩南語? 冬粉,其實一直都寫錯字啦! 十九世紀末清法戰爭期間法國士兵在基隆賣汽水? 全球美食天堂台灣,代表性小吃多不勝數:蚵仔煎、牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶……走過、路過、吃過這些美食,但你想過這些美食是怎麼來的嗎?它們的名稱又有什麼特殊意涵? 本書旁徵博引,透過大量蒐集的資料,加上作者滿滿的好奇心與聯想力,帶領讀者從《黃帝內經》談到基督宗教聖歌,從網路閒聊說到字典考證,展開一場精采的百年美食文化考察之旅。全書內容共分成三大部分: ●台灣食物語源考察 台灣食物名稱源頭多樣,從歐美輸入的

甜不辣、東南亞名字的蓮霧、來自日本的阿給,還有許多源自古漢語、原住民語,甚至還有反輸出成為英日語系外來語的小籠包、珍珠奶茶。包羅萬象的食物語源,應證台灣多元文化的歷史源流。 ●美食的前世今生 從語言切入,不但能找出食物的源頭,還可以發現美食背後的歷史。烏魚子從荷蘭時代就閃閃發光!同時也成為荷蘭的徵稅對象。滷肉飯大受歡迎,其實和白米大變革──在來米轉為蓬萊米有關。台灣人以前不太吃辣,戰後外省族群不但帶來麵食文化,也帶來了吃辣的習慣。 其實,食物的背後不只有歷史故事,還有地理差異。像是過年一定要吃的「長年菜」,南北吃的其實不相同。而傳統的「南湯圓,北元宵」,又是如何區別?都可在本書一

探究竟。 ●台灣的美食文化 熱鬧滾滾的辦桌,背後有何深厚的人文底蘊?以前台灣人習慣吃米飯,今日卻有台南擔仔麵和台北牛肉麵節,這些麵食文化是從何興起?至於節慶必吃的食物,又形成哪些特殊的美食文化規則呢? 本書透過從語言文化的考證,可以清楚看到,台灣美食的名稱來源多樣,多種菜系豐富了台灣人的口味與生活。廣大的素食人群,也許有機會把「蔬食文化」推廣成有潛力的新菜系。而泡沫紅茶等反輸出的外來語,更推廣了台灣的知名度,未來又有那些潛力新美食會在世界各地流傳,值得拭目以待。 嘗鮮推薦 莊祖宜/廚師、作家 焦桐/中央大學教授 張玉欣/財團法人中華飲食文化基金會顧問 鄭順聰

/作家 蔡珠兒/作家 劉蓓蓓/萬里蟹.台北牛肉麵節總企畫、餐飲品牌行銷顧問 歷史系出身的曹老師結合近代史學、語文、中醫理論所及的通盤詳解,加上偶有廚藝料理發表,更為所著增添風采,實為料理界的後進們學習。──林奕成/薰衣草森林品牌主廚 曹銘宗他保有好奇與好學的態度,在追根究柢之下往往發現驚喜,跟隨著他的探索一起前進,不會後悔。──陳靜宜/飲食專欄作家 本書作者從語言演變的觀點,追尋台灣飲食名稱的身世。有了美食加持,搭配遠勝照片、細緻美麗的插圖,繁瑣嚴謹的字源學考察也變得樂趣橫生、有滋有味。──蔡倩玟/國立高雄餐旅大學食創所副教授,《美食考》、《食藝》作者

韓國過年禁忌進入發燒排行的影片

#迷信 #孕婦 #禁忌

各國文化中總會有許多迷信和各種禁忌,台灣尤其被外國人認為迷信非常多,這一大部分來自於我國的傳統信仰。雖然隨著科學和教育的進步,許多較無根據的迷信已經被看淡,但還是存在各式各樣的禁忌和說法,來看看從韓國來的JJ最無法理解的台灣迷信有哪些!

影片授權:@韓語洗腦ING (https://youtu.be/JEnDN4y99iw)

✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE

✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6

✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb

✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money

【Facebook粉絲團】

風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia

風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife

下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney

921地震的新聞報導與災難書寫

為了解決韓國過年禁忌 的問題,作者徐明貞 這樣論述:

1999年9月21日凌晨1點47分的百年大震,是台灣二十世紀末最大的天災,南投「地牛」在寶島的心臟震撼全台,中部一夕間山河變異。本論文以921大地震中《中國時報》、《中時晚報》、《聯合報》、《聯合晚報》、《中央日報》及《自由時報》等報為期一年餘(1999年9月21日-2000年9月21日)震災新聞報導,輔以在地文人、民間走唱藝人吳天羅<集集大地震歌>及庶民口述歷史為研究對象。本篇論文以地震事件文學性與紀實性的二重文本為背景,一為文學性的災難書寫源溯上古地震神話傳說思維、清領日治時期的台灣地震詩及長篇地震歌,而至921庶民面對災異反應,形成文學災難書寫的脈絡。二為紀實性的史錄及新聞報導,除明清

與日治官方史料記錄外,日治時期新聞報導為近代台灣報業理性紀實的濫殤,本文以《漢文台灣日日新報》的三大地震新聞報導為文本背景。以此地震事件文學性與紀實性的二重文本的概念為主體架構,形成本篇論文《921地震的新聞報導與災難書寫》撰寫的章節,接續鋪陳第三章震‧慟——921事件的集體震驚與省思、第四章地震新聞的意象拼貼與影像存真的具實報導及第五章921地震的災難書寫。 本論文《921地震的新聞報導與災難書寫》,筆者試圖凸顯的重點在於,一從社會功能觀之,在上古神話思維與現今理性思維映照中,上古時代人類面對地震等天災的無能與無助,編織了一個神的系統,伴隨著豐富的想像,產生種種神話與傳說,君權時代地震

發生附會天災示警的「譴告說」,天子「罪己詔」反省懺悔祭天祈福,而至921地震大自然反撲,生態專家學者呼籲向自然謙虛,向大地討教,在人和自然取得和諧,從而敬畏自然、順應自然、不破壞自然環境等,不論古今天災歸咎原因為何,其共同投射的內在心理為潛藏的「憂患意識」。二就心理療癒觀之,大震對受創者生理、心理及社會健康均造成負向的衝擊,在積極療癒心靈重建,媒體是文人抒發感懷的最佳管道,透過書寫療癒,藉由文學的洗滌撫慰內心創傷,而媒體試圖以閱讀治療方式幫助災民,報導繪畫、音樂、表演藝術、正向光明事蹟及民俗收驚、宗教信仰等新聞安撫人心。一方面透過記者報導洞察社會及關懷輿情,引領受災者同生共鳴,另一方面藉由草根

性的民間口述歷史,「重啟回憶」、「重述傷痕」激盪內心的共鳴與洗滌,成為自我復原療傷的第一步,而921事件不論官方或是民間資料,皆在歷史見證中留下深刻文化記憶及災難故事。

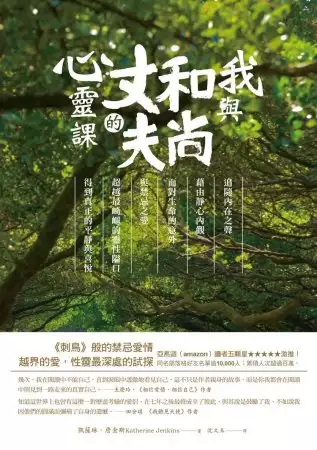

我與和尚丈夫的心靈課:追隨內在之聲,藉由靜心內觀,面對生命的意外與禁忌之愛,超越最崎嶇的靈性隘口,得到真正的平靜與喜悅

為了解決韓國過年禁忌 的問題,作者凱薩琳.詹金斯 這樣論述:

追隨內在之聲,藉由靜心內觀,面對生命的意外與禁忌之愛, 超越最崎嶇的靈性隘口,得到真正的平靜與喜悅 越界的愛,是性靈最深處的試探 不是所有《刺鳥》的愛情,都以悲傷落幕 一位棕髮碧眼的美女教師,憑著無意間感受到的內在之聲,突然對陌生國度──韓國──有一種無以名狀的渴望,然後在二十五歲時,從美國飛越半個地球到達夢中那個充滿魔力的異鄉。當腳步實際踩踏在浦項機場時,她對異國情調的想像瞬間粉碎……半年後,她在語言中心遇見一位韓國和尚,內在之聲再次蹦出:「這個人將是我的丈夫。」美國女子與韓國和尚的相遇,究竟是對/錯的時間、對/錯的人呢? 這是一門十堂的心靈成長課。 然而,攤開本書後

,您將讀到一對情人縱使承受龐大的外界輿論與世俗壓力,仍努力追隨自己內在之聲,譜出一段相知相守的愛情故事。愛情,總是在不經意的瞬間點燃、引爆,無論眼前的人是哪一種身分或地位。 《我與和尚丈夫的靈修課》的作者是英語教師。她到處旅行的同時,也會定居在當地教導英語。當她來到韓國時,認識了一位和尚學生。她教他英文,而他利用閒暇時間帶她走進靈修教室,教導她學習佛教精義。這兩個人起初的互動很單純,卻在某一天的靈修課程中,作者突然聽到內在之聲發出:「眼前的他(和尚)是我的真命天子。」這個閃過腦袋的想法彷如邪念,她暗自搖頭反駁自己,直呼:「不可能!」沒想到相處的時日越來越多,她對和尚的情感日漸滋長,彼此之

間產生了一種男與女之間無法閃躲的化學變化。 美國女子與和尚情人的愛情在內在激情與外在世俗之間劇烈拉扯,讓她痛苦難過的同時,又失去快樂與樂觀,最終,她選擇傾聽內在之聲,順從自己的心意去維護與經營這段感情,就像時下一般情侶談戀愛一樣,徹底拋開世俗與成見,重拾原有的幸福與自在。而這一門「傾聽內在之聲」的課,正是她從和尚丈夫(他們後來結婚了)身上學習到的。 在這本書中,作者大膽剖析自己的內在情感,同時列舉出她從和尚丈夫身上學習到的十堂心靈成長課程: 第一課:放下期待 第二課:沒有一件事是無意義的巧合 第三課:相信你的內在之聲 第四課:寶藏在旅程中的每一片刻 第五課:要

共同快樂,首先學會單獨快樂 第六課:知道何時該放手 第七課:向未知臣服 第八課:你不只是所扮演的角色 第九課:受苦是通往自由的跳板 第十課:尊重你的過去 作者簡介 凱薩琳.詹金斯(Katherine Jenkins) 是受歡迎的部落格「我與和尚丈夫的心靈課」版主。書寫從佛學結合日常生活體驗所得到的啟示,饒富寓意、發人深省,主題遍及愛戀、恐懼、瑜珈、冥想、耐心、因循、寫作、平靜、快樂、挫折等,部落格人氣已超過十二萬。她同時是《女人世界線上雜誌》(Woman’s World Online Magazine)的資深撰述,並創立「Writers Rising」部落格,目前

已招募二十位專欄作者。 凱薩琳一九九六年在南韓認識李晟允(Seong Yoon Lee,當時是出家僧),同一年,轉往尼泊爾參加為期十天的靜心課程,從此改變了她的人生,至今仍力行內觀冥想(Vipassana meditation)。 作者在南韓旅居八年,二○○六年與丈夫移居美國華盛頓州,現居西雅圖。李晟允在當地是廣受歡迎的瑜珈老師及靈修講師,而她則在愛德蒙社區大學(Edmond Community College)教授外籍人士英文課。當沒有寫作與授課時,她喜歡健行、旅行、靜心,以及在「允的瑜珈福佑學校」裡練習瑜珈。 部落格:www.lessonsfromthemonkimarr

ied.blogspot.tw/ 臉書粉絲頁:www.facebook.com/pages/Lessons-from-the-Monk-I-Married/101422743240967?ref=ts&fref=ts 譯者簡介 沈文玉 美國西北大學大眾傳播廣播電視電影系碩士,台灣大學外文系學士,北一女中畢業,法國巴黎索邦大學商業法文高級班證書,法國巴黎新索邦大學口語與發音高級班證書,譯有《慈悲》、《蘇菲靈性之舞》、《靈性法則之光》、《玩多元藝術解放壓力》、《直覺》、《情緒》、《女性意識》等書。 第一課:放下期待 第二課:沒有一件事是無意義的巧合 第三課:相信你的

內在之聲 第四課:寶藏在旅程中的每一片刻 第五課:要共同快樂,首先學會單獨快樂 第六課:知道何時該放手 第七課:向未知臣服 第八課:你不只是所扮演的角色 第九課:受苦是通往自由的跳板 第十課:尊重你的過去 推薦序 找尋生命裡的就此 猶記得尚未拿到書稿之前,總編輯豐雯跟我分享了一個故事,是關於一位美國女子與和尚之間的情感…… 在這通電話之後,我有種迫不及待地想趕快看到書的感覺,連著兩天都在等待這個好似神祕禮物的包裹出現。內心有個聲音,彷彿有個預見,是關於書與我之間,將牽引出更深層的生命揭示。 就在簽收郵件後,我在電梯裡欣喜若狂地拆開了它,從譯者的導讀開始,完全浸淫在一種熟悉

的探索回想之中。突然發現:我竟然專注著閱讀而忘記按下電梯到達的樓層了。 於是,從閱讀書稿的當下開始,我的世界也一起經歷了作者與和尚丈夫的十堂心靈課。 首先,我以為剛結束完繁重的課業,可以趁著寒假的大休息,悠閒地享受本書。若可以的話,在咖啡與書中每一堂課後,寫下自己的心得與感悟;畢竟本書確實值得為它細細品味與沉澱…… 誠如第一課〈放下期待〉,我似乎連最基本的「閱讀的氛圍與方式」都有著計畫性的期待。當然,就在我一直想要閱讀本書,卻同時發現好多事情都得在過年前完成,我知道自己必須要將書稿全天候帶著,以便利用所有事件的空檔、通勤時間,甚至在飛往香港陪伴友人,以及農曆春節與家人團聚的時

刻,這本書能夠滿足我真心想要「好好享受它」的渴望了。 即使後來閱讀本書完全不如我所期待的方式,但那一定符合每個真實當下的生命形式。 然後,我本以為是「看著」一本訴說別人故事的書,一位美國女子與一位韓國和尚相愛的過程與特殊的際遇而已,就像看一部很特別的愛情電影一樣,知道自己可能會很感動,但那畢竟不是自己的故事,我能想見得到自己在閱讀後大概的感覺程度會到達哪裡。我不經意地預設了幾許立場,這也是我一直想要打破自己設限的頑強慣性。 但從第二課〈沒有一件事是無意義的巧合〉往下細讀,簡直重重地襲擊我多年來的「所知障」,原來在精進求道與靈性成長的過程裡,大量閱讀與學習,不知不覺中讓某些重要

而純粹的感知痲痺了,而那卻是我「最初的燃點」。 那是我曾經重重地質疑過生命,卻始終找不到答案的渾沌期;也是曾經對自己立誓,發了瘋都得要找到真理的黑暗期;更是曾經愛過、恨過、怨過的無助期。我曾經愛上一個不該愛、愛了會有道德拉扯的痛苦,雖然他不是和尚,卻也有他對於家庭道德的信仰和背叛的艱辛過程。 好幾次,我在閱讀中不能自己,直到淚眼中透徹地看見自己,這不只是作者親身的故事,而是你我都會在閱讀中照見到一路走來的真實自己。 閱讀期間,我最要好的女性朋友向我發出了痛苦的求救訊號,她與深愛的已婚男人糾葛了許久,男人突然在臉書發表一篇愛老婆的宣言,讓她感到被遺棄與極大的羞辱,於是崩潰了。

我多麼希望能趕緊讓她看到這本書啊! 在愛中,每個人都會遇到屬於自己的課題,但人生真的沒有穿越不了的難題,只有不知道何時該放手的怨懟與苦情。作者與和尚多年的愛情糾葛,在分分合合之間,走過其中甘苦的人會否像作者一樣回頭看見自己,才發現原來放手的人生可以更寬闊;當然,修得正果得以結縭總是讓人萬分欽羨,而人生是否皆以「得到」來證悟圓滿?我想本書有非常多關於得失過程與探討。現代人在得失間所迷失的生命可貴,卻大過所追求的榮華與富貴,因此都能透過本書直視這些自我執迷的誤會與偏見。 隨著書中的探索旅程,我也越來越能隨著它的律動前進了。因為我的生命也是從「找尋」開始的。 沒有找尋的意識開

端,就不會有放下找尋後的意識轉化。 我雖然找尋的路徑與作者不同,但從起步的困頓、過程迷惘的無助,到屢次獲得一點以為是心靈的獎賞後,生命仍然試圖用力的警醒我們,什麼才是真實?什麼才是真理?原來我們都一樣的一直在找尋著「就此」,卻幸運地發現生命是沒有所謂的就此,於是才能真正的就此生活了。 這是新的一年裡,我所收到的一本相當有力量的書,甚至說,本書是以愛情為背景,完整地教導靈性,刻畫出一幕幕真實又最能共鳴人心的精彩過程,就像自己也親身經歷了冒險與顯化奇蹟。此外,本書的文字非常溫暖精準,與作者在真實筆觸間,形成了一種不像是看翻譯書的流暢感與深入度。 非常好看!也非常容易閱讀!

我非常榮幸能為這麼棒的一本書推薦,也謝謝生命總是在對的時間裡,出乎意料地給予我們所有指引。 願我們在這十堂課裡 遇見最有力量的自己 王慶玲 推薦序 不倫──最崎嶇的靈性隘口 這齣真實故事中,交織了兩條關鍵軸線,其一顯而易見是世俗所認知的「不倫」戀,凡間女子和出家人產生了情愫,他們的內心將如何煎熬於挑戰之中?最終將如何一路「迎戰」,走出兩個人的解決方案?;其二是「師徒/共修」戀,兩個人都走在內修的道途上,一前一後,亦步亦趨,一面在世俗人性的層面中談著戀情,一面以情愛之力牽引對方深入靈性的領域中繼續探索。 在我早期的「求道」過程中,曾對自己的老師產生孺慕之情,老師也

同等回應,但我們的互動自始至終止乎於禮,只是老師樹大招風,我當時又是人妻的身分,因此難免招致眾人臆測。妙得是當我後來耳聞那各路傳言時,早已清清爽爽地走到新階段,不在那師生關係中了,不久後,也離開了夫妻關係。 但回首過往,我深深明白那「孺慕之情」其實是可借用之力,它使我當時在極大的動力中探索靈性領域,對於老師的教導指引也經常是無條件地臣服,這對於年輕時每年都要換男友、換工作、始終有自己主張的我,是極不容易的事。 我常想,要不是命運中安排了這樣的孺慕之情來牽引(或制衡)著當時如此左腦導向的我進入靈性的道途,我應該不至於會在內在之路的探索中一日千里。如今,我自己在人師的角色中,經常看到學

生們眼中閃耀著同樣的孺慕光芒,我有幸能以深深的瞭解,繼續持守著引領者的路,好讓學生們單純地享有那「可用之力」,不致偏失。 不倫戀不為世俗所接受,但正好因為如此,它有著靈性的特殊意義。我從眾多個案、學生、朋友與個人的經驗中,屢屢看到不倫戀迫使人們為了情愛而打破世俗框架、超越可畏人言的例子,就像本書的男女主角一般。而「忠孝節義」等世俗框架,正是我們回歸內在神性中極為艱巨的一段關卡,並非說要揚棄可貴人性,而是要從僵化的道德制約中超越到單純以「愛」為一切作為的原初之始。 我曾有一段雙重的不倫戀,不但對方有別的對象,而且我與對方是同性。有趣的是,後者對我造成的困擾並不大,反倒是三角關係讓我痛

苦不已,即使半年多之後對方恢復單身,我們仍然沒有順利地走在一起。不倫看似挑戰的是外在的社會價值觀,的確,那會是戀人一開始要面對的,不少伴侶在這個階段都敢於齊心協力地「抵禦外侮」,但最終,最致命的還是自己這一關…… 譬如書中的男女主角若對於公開彼此身分的意願不同調,代表其中一方不能全面性地接受自己的身分,不論是「和尚談俗人之戀」的身分、還是「戀上和尚」的身分;又譬如婚外情若要能開花結果──雙方恢復單身再結為連理,那麼其中最需要超越的課題便是「罪咎感」,若其中一方對於「劈腿」的罪咎感大過於在愛中健康地結束與前任的關係,那麼多角關係必定在罪咎感的驅使中沒完沒了,難以各自圓滿。 這本書的故

事極為迷人,但作者並沒有使用什麼譁眾取寵的浪漫情節、或者如幻似真的異次元經驗,她只是誠懇地描述七年之間的心路歷程,刻劃著自己如何把「靈性道理」延展、滲透到實際的生命場景中。當我看到最後一個章節時,曾數度撫卷嘆息,覺得自己被深深地安慰了,知道這世界上也曾有這麼一對歷盡考驗的愛侶,在七年之後最終成全了彼此,與其說是鼓勵了我,不如說我因他們的圓滿而彌補了自身的遺憾。 田安琪

馬來西亞華人的年節習俗與神話傳說—— 以檳榔嶼華裔族群為主

為了解決韓國過年禁忌 的問題,作者陳晶芬 這樣論述:

馬來西亞華人的年節習俗與神話傳說,結合了在地化生活經驗的實踐,融通多元種族的文化習俗,也沿襲繼承了傳統,在文化抉擇認同感上是具有革新的適應性與長遠的價值觀,這項象徵著宇宙歷史永恆的回歸,賦予了每個檳榔嶼華人經歷一個生命禮俗的「通過儀式」而產生不朽的生命能量。 檳榔嶼鍾靈毓秀,位於馬來西亞北部,享有印度洋上的「綠寶石」和「東方明珠」稱譽,自1786年開埠迄今,具有逾2百多年悠久歷史,是馬來西亞第二大城市,更是擁有華裔族群最多的一個州屬 。以檳榔嶼華人年節習俗與神話傳說作為一個研究個案,是基於檳榔嶼原初為南渡馬來半島的華人移民定根的橋頭堡,並且佔全國華人人口比例最多的一個州屬,而且

州的主政權一直以來是由華人所主導。 隨著華裔先民的南遷移居定根,華人年節文化薪火相傳地在異域開枝散葉,有關華人的年節習俗和神話傳說也就隨著傳統文化的傳播,注入在地新文化元素,形塑出具有特殊性的檳榔嶼華人年節文化與華人年節的神話傳說、民間故事和傳統習俗。年節習俗和相關神話傳說的傳承,千百年來一直被完整地保留在那永恆的神聖時空,並且與時並進,衍生出非凡的象徵意義和文化意涵,深深地影響著檳榔嶼的華人世俗社會。 本論文主題分為三大部分,探討檳榔嶼「華人年節習俗與傳統文化」,專注於華人年節的一些傳統風俗習慣、文化與宗教祭祀信仰,並結合在地化的生活禮儀,反映出移民原生情感聯繫的移植,充滿了兆驗

和禁忌;「年」的傳說在時間和空間中所產生的概念與面向、特殊的人日撈生慶祝儀式、新春廟會活動的象徵意義以及峇峇娘惹的元宵節活動,展現出先民在日常生活中的原始思維方式,經過長期的經驗累積、生活情境體會、人生成長智慧的啟發,以及生命禮俗的通過儀,詮釋出華人社群文化的認同與文化混生現象。 其次,華人在新春節日中的祈福求財啟智慧的民俗信仰與傳統習俗文化的傳承關係密切,本文將探討福、祿、壽、喜、財等五福神話傳說的來源與發展,尤其是檳榔嶼華人最為重視的地域性福德正神廟請火祈願儀式以及五方五土龍神與唐番地主財神的敬奉,更是充滿著華人對佛、道、民間信仰的神明傳說、神聖空間特性、象徵意義的崇高想像,以及背後

所涉及隱匿性的黨派組織所構成的華人社會根源,尤其與華人日常生活習俗息息相關。 最後一部分將探討檳榔嶼華人對天公信仰的崇拜,天公信仰是檳榔嶼各籍華裔社群,尤其是閩南籍福建人士認為天大過年的一個節日,這也是一種原始情懷的延伸,從原初華人聚集的姓氏橋周姓橋民及天公壇古廟每年盛大的祭拜天公儀式當中,可以窺視究竟。本論文亦試圖結合臺灣與檳榔嶼華人春節慶典與民間習俗傳說的世俗經典文化,作互文性的比較,從中區別兩地華人傳統春節慶典儀式和春節習俗傳說在生活層次條件下的發展。

韓國過年禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.韓國過年驚見送「白包」?連春聯都貼白的全因這理由

實際上,韓國不只紅包是白色,連「春聯」也是白色,台灣人過年換紅色春聯是源自於年獸怕 ... 一定要吃這東西 · 闖亂葬崗誤觸禁忌女星下場慘被噓爆. 於 www.setn.com -

#2.此地無銀三百兩——漢字故事 - Google 圖書結果

犯這些禁忌的人,往往會受到極嚴厲的處分。另外,在中國人的日常生活中, ... 避諱不是中國特有的現象,在韓國、日本等亞洲國家,都有類似的傳統。「貴庚」與「年高」有一個 ... 於 books.google.com.tw -

#3.导游基础知识.全国部分 - Google 圖書結果

(二)民俗禁忌台湾民俗与闽粤两省基本相同,民间送礼禁忌有:禁送粽子。台湾居丧之家习惯包粽子,赠送粽子会被误解为视对方为丧家。禁送年糕、糕点。台湾过年时常以年糕、 ... 於 books.google.com.tw -

#4.年初一至初九19項禁忌!剪頭髮/買鞋/瞓晏覺前必睇 - GOtrip.hk

新年禁忌2023|又到農曆新年,自小習慣在年廿八的時候就要大掃除,清理家中雜物,除舊迎新, ... 但傳統上還有許多大大小小的過年禁忌習俗,也許我們不太認識。 於 www.gotrip.hk -

#5.2023「初二禁忌」10大必知!忌空手回娘家 - BEAUTY美人圈

在傳統習俗上,初二回娘家帶的伴手禮或現金稱為「回門禮」,除了表示禮貌之外,回門禮一定要以雙數為主,但是要避免4這個數字,在過年期間,單數被認為是 ... 於 www.beauty321.com -

#6.韓國過年和我們有什麼不同?韓國農曆新年習俗揭密

尤其特別重視傳統的韓國人,春假過年對他們來說也是非常盛大且有意義的假期。 韓國稱春節爲舊正,與稱新年爲新正相對應,就是舊曆年的意思。 於 today.line.me -

#7.韓國人是如何過春節的?一文釐清中韓春節習俗文化的差異

韓國 人過年,也有守歲的習俗,這守歲,也是韓國人過春節必須要遵循的習俗之一。除夕夜不能睡覺,也是韓國人過春節的禁忌之一,特別是小孩子;除此之 ... 於 kknews.cc -

#8.2023紅包行情與過年禁忌一次看- 客製禮品資訊 - 採購易

2023年的農曆過年要如何包紅包?2023年紅包行情、紅包習俗、禁忌、兔年吉祥話懶人包一次看懂。 於 sourceec.com.tw -

#9.【過年禁忌】大年初一「14點禁忌」 做錯呢一點會同人結怨成年

今天是大年初一,台灣命理師小孟老師在facebook提醒,兔年第一天有14大禁忌,如不可以借錢給別人、不可睡懶覺,不要吃稀飯、葷食,不要大過年的就和人 ... 於 topick.hket.com -

#10.初一至初五過年禁忌一次看!禁洗衣服、睡懶覺這天最適合大掃除

農曆春節連假開始,過年之餘,在傳統習俗中有許多過年禁忌必須注意,其中以初一禁忌最多,例如不能睡懶覺也不可拿掃把,大年初四甚至不能出遠門 ... 於 travel.ettoday.net -

#11.看韩国人过大年如何贴春联笑死人不偿命过年博大家一笑(原创)

这应该是一位韩国爷爷,分别和他两个孙女,贴春联时拍的纪念照!咱们贴春联有很多禁忌,讲究的是横平竖直、天地方圆,春联是绝不允许斜着贴的! 於 www.sohu.com -

#12.2023過年紅包行情、習俗禁忌大公開!「一張圖表+4大雷點 ...

還在煩惱的朋友,這回編輯也貼心奉上過年紅包行情表以及必須注意的禁忌, ... 劇情描述韓國遭受嚴重空氣汙染,迫使人類仰賴氧氣面罩維生,而一位名 ... 於 www.poponote.com -

#13.初一/除夕拜拜可以提早嗎?過年拜拜供品、時間、流程懶人包!

首先要在子時祭拜天公、太陽升起後準備祭拜家神、下午在廚房拜地基主、傍晚(團圓飯前)則要祭拜祖先。 拜拜習俗/禁忌 圖片來源: Unsplash. 拜地基主的習俗/禁忌:. 於 shopee.tw -

#14.韓國農曆春節文化 - Creatrip

韓國 春節一定要做的就是「拜年」,由晚輩向長輩做新年問候,而長輩也會回應吉祥話,並給晚輩稱為「歲拜錢(세뱃돈)」的壓歲錢,這點是不是和台灣很相似呢?不過比較特別的 ... 於 www.creatrip.com -

#15.除夕十大禁忌曝光!這1舉動超常犯「做了恐衰一整年」 - 元氣網

... 塔羅小孟老師」指出,除夕共有十大禁忌,包括忌打碎物品、拿剪刀、倒. ... 世界普遍都有過農曆春節的習慣,除了台灣,其它像中國、韓國、日本、 ... 於 health.udn.com -

#16.全球中央1月號/2017 第97期 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

一般而言,北方人過年吃饺子,南方人吃年糕湯圓。 ... 早年過年的禁忌還有不能掃地,家長們認為這是「掃除富貴」,不吉利。 ... 口專題新年習俗「 Korea 韓國. 於 books.google.com.tw -

#17.台灣過年習俗總整理與世界各國新年習俗大不同

過年 重要禁忌整理; 送神日:拜拜歡送灶王爺(農曆十二月二十四) ... 韓國Korea:吃上健康、長壽象徵的年糕湯; 日本Japan:吃蕎麥麵、敲響108下鐘聲 ... 於 loveuself.com -

#18.清明節前預訂才是聰明吃貨!嚴選6 間台南超人氣「春捲」店家

... 人的節慶儀式感,是在過年買刮刮樂、中秋節烤肉,以及清明節吃春捲! ... 精選台南大東夜市8 樣小吃:先炸再烤的超人氣醬燒雞排,還有來自韓國 ... 於 www.bella.tw -

#19.台灣與韓國節慶探討之比較- -以新年與元宵為例 - 修平科技大學

3、韓國過年的禁忌大家知道哪些? 依照圖表顯示民眾了解的新年禁忌比例為何,不可用紅色的袋子包壓歲. 錢,佔28 人;大 ... 於 ir.hust.edu.tw -

#20.10大過年禁忌討論排行網友討論分兩派你是站在哪邊?

再者,每逢除夕夜前夕也常見女性網友發文請益「年夜飯想回娘家吃,會很不妥嗎?」,部分民眾表示「不要比較好吧…我婆婆超傳統,就說我這樣會帶衰娘家」、 ... 於 healthmedia.com.tw -

#21.《過年習俗總整理》不可不知的春節過年拜拜習俗、過年禁忌

所謂的「灶」就是現在的「瓦斯爐」 , 送神越早越好,其實當天凌晨十二點起即可祭拜讓神明早點回去,一般為了讓各路神明在天庭前美言幾白, 所以有些人的 ... 於 amy77.com -

#22.搜索结果- 鹰速影视- 让你免费看电影

追虎擒龙2021禁忌女孩2你好,李焕英拆弹专家2顶楼顶层公寓 ... 一位在韩国城做卡拉ok女招待的年轻女子在父亲生命的最后几天与她疏远的兄弟重逢。卡西(Kasie)住在洛杉矶 ... 於 inzdrama.com -

#23.朝鮮新年- 維基百科,自由的百科全書

朝鮮標準時及韓國標準時比北京時間快1小時。是東亞地區最先慶祝農曆新年 ... 朝鮮人過年也有互贈禮物的習俗,以牛排、黃花魚、韓菓等食品為主。禮物會放進盒子裡,用四 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.读美文库——优雅女人的职场礼仪书 - Google 圖書結果

从韩国旅游带回来的银餐具,送给老板恰到好处。 ... 人们常常互相馈赠礼物,有些礼物含有一定的象征意义,所以赠物中也存在一些禁忌。如忌以手巾送人,俗语有“送巾, ... 於 books.google.com.tw -

#25.殯儀運作及喪葬儀式實錄 (香港殯儀喪葬揭秘): < 香港殯儀及喪葬儀式揭秘,絕不容易過!>

有些是年三十晚請祖先回去過年,到第二天初一則請送回墳頭。這和南美州的「亡靈節」有異曲同工之妙,是「一家團聚」的寄意。韓國人年初一也會一早祭祀先人,也是不忘本祖 ... 於 books.google.com.tw -

#26.韓國春節的禁忌小知識 :: 韓國韓國中秋節禁忌 - 韓國住宿訂房推薦

韓國 的「夜光鬼」是因前世貪心、使人一無所有後死去而成為的鬼,年三十晚會隨便走進一戶人家裡把鞋子穿到腳上!據說穿著合適的鞋子就會消失喔!這時,被偷鞋子的人在新 ... 於 entry.kragoda.com -

#27.地基主拜拜時間|拜拜供品、水果、金紙怎麼準備?怎麼拜

拜地基主要拜多久?燒金紙時間 · 【2023開工拜拜攻略】時間、供品、流程、疏文、禁忌一次掌握 · 「頭牙」拜土地公,求生意和財運!由來、拜拜時間和傳統做法 ... 於 blog.icook.tw -

#28.韩国电影禁忌解说 - 抖音

抖音为你提供韩国电影禁忌解说、禁忌190、禁忌没看懂等禁忌视频信息,帮你找到更多精彩的 ... 宏民说中国年-过年十大禁忌#过年风俗#过年风俗文化#习俗. 於 www.douyin.com -

#29.【曼谷自由行】2023泰國自由行六天五夜行程花費攻略!曼谷 ...

韓國 旅遊. 首爾Seoul · 釜山Busan · 驥尾計畫Korea Messenger. 香港旅遊 ... 超靈驗曼谷四面佛還願禁忌&由來大解析. 波比看世界・2022/09/03. 於 bobby.tw -

#30.韩国人是如何过春节的?一文厘清中韩春节习俗文化的差异 - 腾讯

众所周知,中韩两国都有过春节的习俗,农历正月初一在中国和韩国两个国家之 ... 中国人过年的禁忌有很多,但大多数都以不能说什么、不能做什么为主。 於 new.qq.com -

#31.農曆新年非中國獨有! 韓教授籲正名「Lunar New Year」

祝習近平農曆新年快樂烏克蘭總統推文放尼泊爾首都照. 別踩雷!過年10大禁忌要注意牛年開運就靠「. 2021/02/11 12:00 ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.過年禁忌懶人包2023》除夕到初五禁忌習俗,10件事要避開!

2023新年到!過年有不少禮俗,到底哪些是過新年要避開的禁忌呢?編輯幫大家整理了過年及初一到初五要避開的禁忌,給各位參考,此外,最重要的還是心誠 ... 於 www.klook.com -

#33.新聞挖挖哇| Net-City 線上看

命理師解「清屯禁忌」讓你好運一整年!送神為什麼要提早?過年真的好焦慮!來賓:謝沅瑾、小晏老師、狄志為、林萃芬、陳珮甄 · 20230110 流水席之亂開戰! 於 www.net-city.com.tw -

#34.中韩都有春节,那么中韩春节习俗有何异同呢 - 新浪

而在历史上长期受到中国影响的韩国也过春节。 ... 韩国人过年主要吃年糕和酱菜,而中国人在过年时吃的比较多的食物,有饺子、汤圆、鸡鸭鱼、年糕等, ... 於 k.sina.cn -

#35.春節禁忌大盤點!十大習俗母湯做別鐵齒 - 蕃新聞

文/景點家整理報導 農曆新年將至,從小到大每到過年總是被長輩叮嚀要注意哪些 ... 農曆春節假期是每年最開心的一段日子,也要注意有哪些禁忌以免觸霉頭。 於 n.yam.com -

#36.過年除夕「10大禁忌」曝光!犯了小心衰破財倒霉一整年

... 說,華人世界普遍都有過農曆春節的習慣,除了台灣,其它像中國、韓國、日本、 ... 他說,其實禁忌會隨著信仰和時間改變,但過年時多注意一些,心裡也比較舒坦,並 ... 於 www.beanfun.com -

#37.2023過年5大穿搭禁忌!穿「這色」會漏財,縫補、洗衣超NG

2023農曆過年就在1月21日!除了喜迎除夕外,新年期間有許多習俗一定不能忘。以下就公開5大過年期間的穿搭禁忌,穿錯顏色會漏財,甚至連口袋都跟你接下 ... 於 www.elle.com -

#38.春節過年禁忌,如何招好運 - imeime 隱形眼鏡時尚美瞳

春節過年禁忌報你知,2020一路招好運! 過年穿新衣,也要搭配新美瞳無論是走春拜訪親朋好友跟長輩領紅包,或是領完 ... 於 www.imeime-cl.com -

#39.6個韓國新年習俗奶奶迫新抱齊拜神、過年無收起呢樣嘢會衰成年

【虎年/韓國新年/新年習俗】農曆新年是華人社會重要節日之一,大家都會去拜年和親友聚首一堂,其實韓國人也會大舉慶祝春節,有些傳統習俗和我們的十分 ... 於 www.hk01.com -

#40.S2EP10 古代人的智慧,台日韓過年習俗禁忌feat.日本代表折田

在KKBOX 收聽S2EP10 古代人的智慧,台日韓過年習俗禁忌feat.日本代表折田、韓國代表姜勳!什麼!!! 韓國跟日本尾牙員工要自己掏錢!? 韓國沒有紅包只有 ... 於 podcast.kkbox.com -

#41.韓國人也過農曆年!初一起床空腹一杯「歲酒」招好運外 - 風傳媒

韓國 人也過農曆年!初一起床空腹一杯「歲酒」招好運外,這四道料理也是過年必吃 ... 「韓國也有過年嗎?」是臺灣人最常問我這個韓國人的問題之一。在韓國也會過農曆年,農曆 ... 於 www.storm.mg -

#42.新春第一炮有禁忌避開這3天「挑錯日子恐衰整年」 - CTWANT

不過,這些都是古代流傳下來的說法,到了現代已漸漸式微,如果沒有特別忌諱,其實並沒有特別規定,哪一天才可以行房,信不信在於個人。 過年 農曆新年 ... 於 www.ctwant.com -

#43.新年習俗2023|22 個新年習俗+禁忌一覽解決方法有哪些?

除了買新衫過年外,還有哪些重要新年習俗呢?大家又是否記得新年有哪些禁忌要留神呢?Pinkoi 今期文章為大家整理22 個新年禁忌及新年習俗,由年初一到 ... 於 blog.pinkoi.com -

#44.韓國新年的習俗| 大紀元

祭祖是韓國新年的頭等大事。大年初一清早起來梳洗,穿上為迎接新年特地準備的韓服,然後全家舉行祭祖儀式。祭祀時按家譜排位 ... 於 www.epochtimes.com -

#45.韓國過年包白包?駐台代表解密新年習俗大不同 - Yahoo奇摩新聞

雖然韓國曾受中國文化薰陶,但在過年的習俗上,跟我們卻有很大不同,比如春聯和紅包,韓國都是用白色的,這一向被視為禁忌的顏色,對韓國人來說, ... 於 tw.yahoo.com -

#46.【過年禁忌】2023犯太歲生肖、如何安太歲、農曆年不能做過 ...

2022跨年結束,2023的春節即將到來準備迎接農曆新年邁向兔年,而有些需要做的農曆過年習俗跟不能做的過年禁忌,大家都知道嗎? 於 minako.tw -

#47.沟通与演讲 - 第 46 頁 - Google 圖書結果

日本人和韩国人都忌讳“四” ,原因是“四”与汉字“死”的发音相近。韩国军队甚至不设四军、四师。( 2 )交往禁忌。同印度、印尼、阿拉伯人交往,不能用左手与对方接触, ... 於 books.google.com.tw -

#48.韓國過年和我們有什麼不同?韓國農曆新年習俗揭密| 生活

春節不僅是台灣與中國大陸的傳統佳節,也是同屬漢字文化圈的日本、韓國、菲律賓、新加坡、越南、蒙古等國家的重要節日之一。尤其特別重視傳統的韓國人, ... 於 newtalk.tw -

#49.现实、奇幻与心理解读电影《铃芽之旅》的三条叙事线索 - 娱乐

铃芽是一个情窦初开、渴望叛逆的女中学生,而草太是一个已经成年、行走江湖的男闭门师,她和他的“情愫故事”注定会触犯现实生活的禁忌:铃芽带(陌生 ... 於 fun.youth.cn -

#50.韓國傳統歲時風俗(2)-新年(설날) - 麻子記事簿- 痞客邦

歲時風俗(세시풍속)(2) 韓國人的傳統新年(설날) 風俗習慣是民族文化 ... 是「年糕湯」(樣子像台灣的寧波年糕),是一般韓國人在過年早上一定吃的 ... 於 sabrinakttp.pixnet.net -

#51.韩国旅游的习俗禁忌,旅游攻略- 马蜂窝

举报. 今年年初趁着过年打折和妈妈去了韩国 。虽然是相邻的国家,隔海相望,但是还是有很多差别的。下面把我在出行前在玩美自由行上做的有关习俗禁忌 ... 於 m.mafengwo.cn -

#52.臺灣都市傳說百科: Encyclopedia of Taiwanese Urban Legends

o 」 o o , o J } o o 這項被大部分人認為是臺灣(或華語圈)自古以來的禁忌, ... 圈的中國人臺灣人與韓國人,卻發現中國不僅不避諱使用「四」,反而將其當作是吉祥的數字; ... 於 books.google.com.tw -

#53.過年包紅包4大禁忌!「封口」超慘下場曝小S驚:真的假的

凱莉在節目中分享,過年包紅包的2大禁忌。(圖/翻攝自愛奇藝). 更多新聞:日媒無預警驚爆「世界級韓國偶像」戀情親密照曝網大傻眼 於 news.tvbs.com.tw -

#54.韓國春節 - 中文百科知識

韓國 稱春節為“舊正”,與稱新年為“新正”相對應,就是舊曆年的意思。國家規定春節放假三天, ... 連飯店老闆都說,既然家家戶戶都回家過年,廚師和服務員也不能例外。 於 www.jendow.com.tw -

#55.大年初二15大禁忌!做錯這件事未來一年「口袋都空空」

初一與初二為水神生日因此不可以洗衣服。 4.忌晚上宴請女婿:. 一般民間習俗宴請女婿要早,越早越好,若太晚宴請 ... 於 tw.nextapple.com -

#56.S2EP10 古代人的智慧,台日韓過年習俗禁忌feat.日本代表折田

Listen to this episode from 殺時間機器on Spotify. 什麼!!! 韓國跟日本尾牙員工要自己掏錢!? 韓國沒有紅包只有白包!? 日本也有搶頭香!? 而且聊著聊著就變成韓語髒話 ... 於 open.spotify.com -

#57.2023過年注意事項|過年禁忌傳統習俗懶人包/農曆春節除夕圍爐 ...

2023農曆過年傳統習俗禁忌多,春節從除夕圍爐初一初二到初五過年每天都有不同的注意事項和過年禁忌習俗,俗話說寧可信其有,大過年討個吉利,樹小編雙 ... 於 www.darren0322.com -

#58.過年習俗總整理!除夕初一到初五禁忌習俗一次看 - 親子天下

台灣過年習俗、禁忌眉角多,到底過年習俗有哪些?有什麼意義?農曆過年的由來、故事是什麼?《親子天下》整理過年習俗,以及應景年菜的寓意,也請民俗 ... 於 www.parenting.com.tw -

#59.婚 _ 喜 _ 指 南 - Google 圖書結果

中国民间文化从书零除夕的禁忌之多,冠全年传统节日之首。 ... 山东一带忌讳把药渣留在家中过年,以为不吉利。 ... 杨贵妃的姐妹韩国夫人在山上置百林支灯树。高八十丈。 於 books.google.com.tw -

#60.【2023過年習俗】大年初一到初六習俗活動、禁忌總整理

MindDuo親子共讀彙整了初一到初五的各大過年習俗活動與禁忌, ... 傳統上,韓國新年是從初一開始到正月十五的元宵節,但近代則主要集中在除夕至大年初 ... 於 mindduo.benq.com -

#61.台灣達人秀| TTshow.tw

而這股熱度也沒有下降的趨勢,4日韓國媒體爆料中國也將翻拍,預計在下半年就會進行製作,只不過消息一出後,中國網友不僅紛紛擔憂,甚至還 ... 懶人包|過年10大禁忌! 於 www.ttshow.tw -

#62.韓國禁忌

视频时长 09:592021年8月21日 - 韩国禁忌题材电影,内容大胆又肮脏,人性和道德被肆意践踏是在优酷播出的电影高清视频,于2021-08-21 14:03:41上线。 韩国有 ... 於 mu.yerba.pro -

#63.2023春節「過年禁忌」這11件別做!想要招好運要做這些事

給你11個新春禁忌,絕對不能犯的禁忌、習俗。2023年想要招好運,先搞清楚各種過年禁忌、習俗,到底可以剪指甲嗎?可以洗衣服嗎?可以倒垃圾嗎? 於 www.womenshealthmag.com -

#64.韓國除夕習俗 - 名言佳句

連飯店老闆都說,既然家家戶戶都回家過年,廚師和服務員也不能例外。 韓國人除夕吃的食物. 1、五花肉:國人吃遍全世界的豬. 2、泡菜:世界五大健康食品. 於 www.mingyanjiaju.org -

#65.全國舞蹈比賽新北囊括23座特優4校獲雙特優 - 台灣好新聞

團體甲組民俗舞《歡樂年年慶昇平》,由32位喜愛舞蹈的孩子參與演出,搭配活潑輕快的樂曲,表現出歡喜過年的氣氛;團體丙組古典舞《豪氣風雲威震天》, ... 於 www.taiwanhot.net -

#66.最權威的延世大學韓國語課本4(附MP3) - 第 xi 頁 - Google 圖書結果

介紹禁忌迷信相關語彙迷信 따라 -昌召了 는다 더라 , - - ||三二召,登上 Ho 刘 g ? ... 0 N SE 道賀「福運長存」的吉閱讀、理解節日過年相關語彙祥話。典故中秋節時, ... 於 books.google.com.tw -

#67.台韓過年習俗大不同!看看韓國人新年怎麼過 - 歐搜哇

韓國 家庭每逢節慶都有祭祖的習慣,過農曆新年時當然也不例外,而祭祀會由家族中的長子負責。在祭祖時韓國人會準備好一桌祭祀的食物,包括水果、魚、煎餅、 ... 於 ohsowow.agentm.tw -

#68.Grand Hyatt Taipei - 春節過年禁忌,你知道多少…?

春節過年禁忌,你知道多少…? (1)拜訪親戚兩手空空✖ (2)年節禮盒隨便挑,NG送禮好失禮(3)除夕吃到崩潰年菜,好難吃只能硬吞台北君悅酒店為您破除所有禁忌, ... 於 www.facebook.com -

#69.新加坡過年6規則:撈魚生、換橘子...「新式春節」農曆年習俗 ...

不要打掃和剪頭髮. 使用掃帚是過年禁忌. (圖片來源:網路). 新年就是要除舊布新,新加坡人過農曆年前,當然 ... 於 www.shopback.com.tw -

#70.別跟紅包過不去!5種過年穿搭禁忌不要犯,要收服長 - CaVa

別跟紅包過不去!5種過年穿搭禁忌不要犯,要收服. 新年買新衣,大概已經成為女孩必備的口頭禪了吧(笑),相信很多水水都跟小編一樣都已經把購物車都塞滿了吧~新年 ... 於 cava.tw -

#71.【說走就走】韓國新年傳統習俗話你知| hutchgo blog

今次就帶大家認識韓式過年特有的傳統習俗,睇睇OPPA如何過新年! 韓國春節必做 跟香港傳統新年一樣,韓國人都需要向長輩拜年,形式會較為莊重。 於 www.hutchgo.com.hk -

#72.過年的禁忌- 台北捷運愛好者的web. 初四意思

過年禁忌 4 : 初一使用剪刀、指甲剪. ... 除夕習俗拜拜圍爐不可少春節過年禁忌習俗報你知· 大年初一傳統習俗不能 ... 韓國SBS電視台,每周日20點10分. 於 xky.lesmaisonsdejulia.fr -

#73.韓國新年習俗介紹:過年穿韓服,年糕湯必吃! - 波波黛莉

2022年的農曆一月即將來臨,在亞洲社會有過農曆新年的習俗,當然韓國也不例外,那跟我們有哪些相似與不同之處呢!今天就來聊聊韓國春節有哪些傳統習俗 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#74.【穿搭】過年禁忌⚠️新年穿搭!同套衣服從素顏路人變網美辣妹

英國珠寶品牌Monica Vinader,5年全球保修承諾和終身維修服務,喜歡想買的話可以輸入我的#折扣碼PERI20 享優惠!1/16-2/5 CODE: PERI2020% off all ... 於 www.youtube.com -

#75.國外怎麼過年?日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南的春節 ...

本篇介紹日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南的過年習俗,其他更多春節文化、拜拜禁忌相關文章可參考2020春節特輯。 日本新年:門松、鏡餅、新年參拜. 於 www.cool3c.com -

#76.2023春節過年禁忌懶人包!新春兔年不能說什麼不能做什麼 ...

(首圖是今年小米跟小彤會發的1元紅包設計唷!) 2023年農曆新年即將到來,小米整理了過年期間要避開的禁忌給大家參考. 於 timmyblog.cc -

#77.2023韓國過年時間日期 - 台灣節日資訊

提供一些韓國新年的時間日期和一些過年習俗,其實台灣和韓國的過年是相差非常多的,食物和作息都不太一樣。 於 www.twholiday.com -

#78.韓國過年包白包?駐台代表解密新年習俗大不同 - 民視新聞網

雖然韓國曾受中國文化薰陶,但在過年的習俗上,跟我們卻有很大不同,比如春聯和紅包,韓國都是用白色的,這一向被視為禁忌的顏色,對韓國人來說,代表 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#79.中韩都有春节,那么中韩春节习俗有何异同呢|风俗|韩国 - 网易

韩国 人过年主要吃年糕和酱菜,而中国人在过年时吃的比较多的食物,有 ... 晚辈聪明孝顺,并给晚辈设置诸多禁忌,如不能骂人、大年初一不能睡午觉等。 於 www.163.com -

#80.過年禁忌- 70915computerhomework - Google Sites

過年禁忌. 7週自主學習紀錄 · 【東南旅遊】 繽紛雪嶽韓國風采五日 · 我的圖檔 · 日本自助旅遊食宿經驗談 ... 大年初一不煮新飯,要吃除夕留下的過年飯。 於 sites.google.com -

#81.過年除夕「10大禁忌」曝光!犯了小心衰破財倒霉一整年

對此,清水孟國際塔羅小孟老師就透露「10大除夕禁忌」,提醒民眾要小心 ... 華人世界普遍都有過農曆春節的習慣,除了台灣,其它像中國、韓國、日本、 ... 於 www.nownews.com -

#82.新年别做这些事,尤其是在大年初一!

农历新年禁忌多,古人的训示不可不听,也不能不信。 为保在新的一年顺风顺水、四季平安,过年期间千万不要做这些不利于运势的事! 於 entlife.8world.com -

#83.【說走就走】韓國新年傳統習俗話你知... | 韓國 ... - 韓國訂房優惠報報

今次就帶大家認識韓式過年特有的傳統習俗,睇睇OPPA如何過新年!韓國春節必做跟香港傳統新年一樣, ... 【新年習俗】各國新年慶祝方式+禁忌日本人初詣韓國人吃年糕. 於 ikrtrip.com -

#84.過年習俗的比較

韓國 年糕的意義是其形狀像「上升的太陽」,新年時一碗下肚,可以帶來新年新氣象。 ... 韓國跟台灣的差別就在於他不像台灣的過年禁忌如此的多,而且他們有分陽曆新年和 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#85.韓國過年驚發「白包」?壓歲錢支出壓垮小資族 - 遠見雜誌

韓國 (甚至包含日本)於農曆過年,長輩也有發放壓歲錢給小孩的習俗,韓語稱為「歲拜錢」(세뱃돈,即壓歲錢)。而發放的時間,非是臺灣除夕,反倒大多在大 ... 於 www.gvm.com.tw