鳳林慢城的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡蜜綺寫的 花蓮nice trip 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣瘋搶慢城認證讓小鎮傳統文化留根 - 遠見雜誌也說明:近一、兩年來,全台各鄉鎮颳起一股申請義大利國際慢城組織(Cittaslow International)認證的風潮。從2014年開始,花蓮鳳林拔得頭籌,申請到全台第一 ...

國立中央大學 客家社會文化研究所 姜貞吟所指導 邱嘉圓的 臺灣慢城創生與客家鳳林慢活 (2017),提出鳳林慢城關鍵因素是什麼,來自於客家、客家文化、鳳林鎮、慢城、社區。

而第二篇論文國立東華大學 國際企業學系 陳柏元所指導 劉昕宜的 新創企業:資源劣勢下的成長 (2016),提出因為有 資源劣勢、隨創理論、資源基礎理論、企業成長理論的重點而找出了 鳳林慢城的解答。

最後網站兩位奇女子與「鳳林灰姑娘」的故事 - 看雜誌則補充:小小善念大大成就-- 從高雄嫁到花蓮的鳳林媳婦李美玲,以及在地年輕客家女孩張郁珮,因為對地方的小小善念,開啟了鳳林的「慢城」之路。

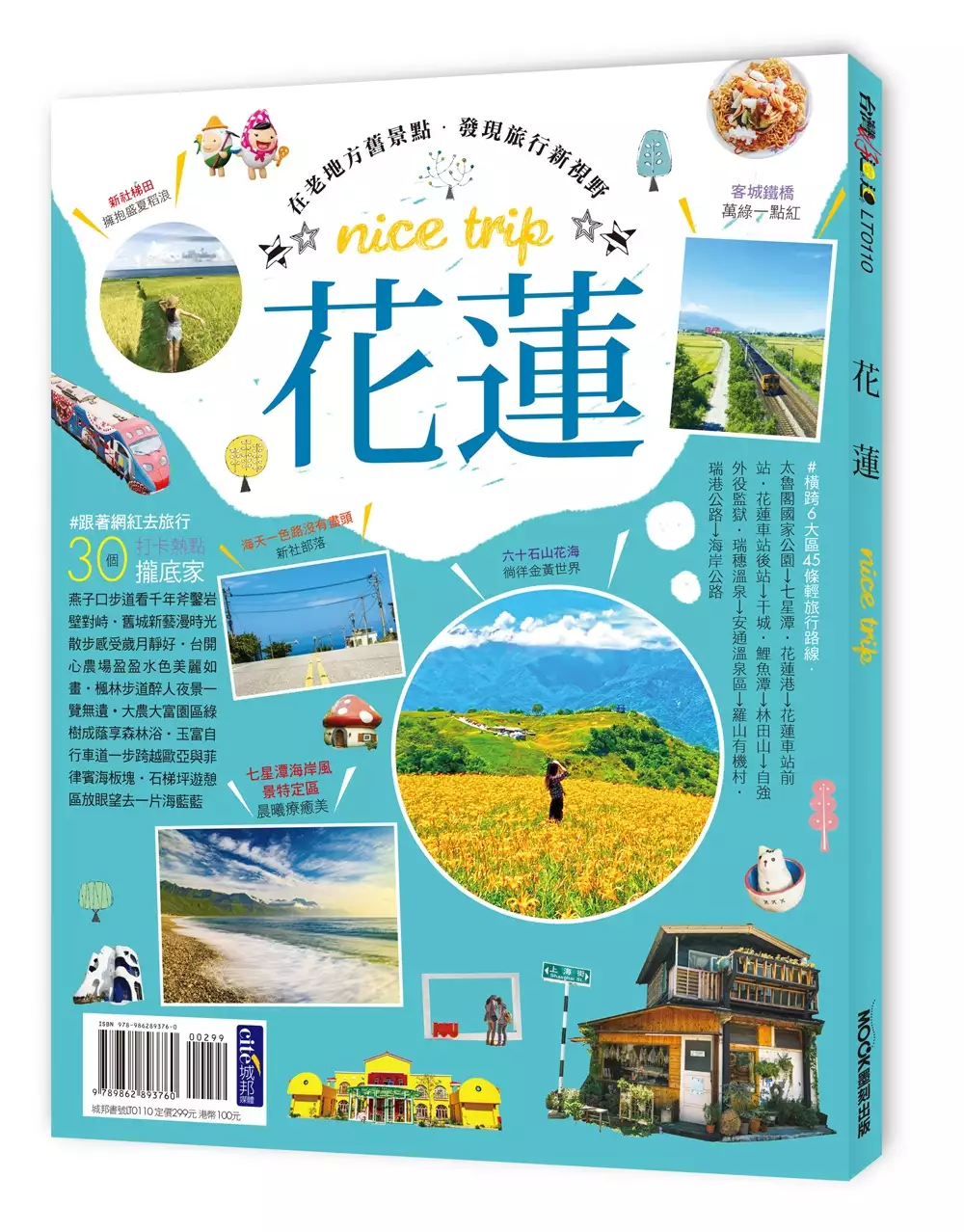

花蓮nice trip

為了解決鳳林慢城 的問題,作者蔡蜜綺 這樣論述:

如果你也想玩得和別人不一樣,就跟著《花蓮 nice trip》一起來體驗世界級風景吧!你知道花蓮也有◆驚豔在地人才知道的太魯閣私房秘境,沉醉砂卡礑步道的藍。◆徜徉六十石山花海,彷彿時間靜止在金黃世界的這一刻。◆挑戰秀姑巒溪泛舟,用無所畏懼的精神迎接湍急溪水,盡情揮灑青春熱血。《花蓮nice trip》不只是一般的國旅書,他將透過不同的視角,發掘出「類世界級的風景」。全書規劃出6大區域、45條路線,和30個IG網紅人氣打卡景點;並在各行政分區下,規劃出食、購、遊、住等主題,讓旅行者好找、好查閱和好使用。每一個主題分區、路線,都會有IG的(#hashtag)來說明該區該路線的特

殊玩法,不用多花時間,就能快速了解旅遊訊息,並設計出適合自己的旅行行程。

鳳林慢城進入發燒排行的影片

2019/08/02 鳳林 這個地方我第一次來,好美的一個地方

臺灣慢城創生與客家鳳林慢活

為了解決鳳林慢城 的問題,作者邱嘉圓 這樣論述:

全球科技持續不斷快速發展與進步的浪潮下,客家小鎮花蓮鳳林正在以慢城創生進行在地文化底蘊的打造與深化。朝向工業化、標準化的社會,逐漸以機器取代人力,在追求速度的同時,原有的生產鏈結正在改變,而「人」本身所具有的價值與彼此間情感上的交流,似乎正面臨嚴重的挑戰。面對這種現象的發生,有些人開始放慢步伐,思考在過去的全球化體系發展下,從中獲得到什麼?又犧牲了哪些事物?花蓮客家小鎮以客家文化與精神為核心,透過社區營造與組織,連結地方產業與社會歷史進程,成為臺灣第一個獲得國際慢城認證的地方。「慢城」一詞的出現,在臺灣尚屬一個新的詞彙,使人對它充滿好奇與想像,而客家小鎮鳳林與慢城之間的連結作用,是本研究想要

探討的核心關懷。鳳林向來是東部客家族群主要的聚居生活點,也同時是多元族群文化交集薈萃之處,早期種植菸草、檜木林等農林產業,現以西瓜、稻米、花生為主。在地具有多種文史工作組織,也有全台最密集的菸樓等文化資產,客家傳統技藝與客家文物富饒,成了鳳林成為國際慢城的優勢。本研究想要探究,在這個成為慢城的過程中,鳳林公部門、社區居民與計畫推動者各扮演了什麼角色?推動基礎與歷程是什麼?例如某些現況在旁人看來或許是劣勢,但從另一方面來看,卻是鳳林這個客家小鎮才獨有的特色,本研究將要探討這些問題。本研究主要研究方法為文獻分析法、參與觀察法與深度訪談法,訪談對象包含地方公部門之官員、實際推動慢城者、地方社群團體、

關心此事之在地人士,以及一般居民,研究重點有三點:第一、探討客家小鎮鳳林得以通過慢城認證條件與歷程。第二、分析鳳林鎮申請歷程中,公部門、在地推動者與社區居民對鳳林的對話和想像。第三、分析鳳林鎮慢城之歷程經驗,能做為提供其他地區發展的參考價值與社會基礎為何。研究結果發現,鳳林之所以能獲得慢城認證,最主要的原因除了地方原已具備的條件符合慢城之規範之外,公部門、在地推動者與社區居民能進一步在「慢城鳳林」的想像框架下,開始對話並進行相關的行動,也是鳳林能成為慢城意象的重要關鍵。雖期許鳳林能因慢城而帶來些許經濟效益,但不論是公、私部門還是地方居民,都非刻意為了認證而改變當地特色,也不希望由於過度追求經濟

而導致損害當地環境。不管各鄉鎮欲申請慢城的理由為何,都應釐清何謂地方真正需求,並如何去規劃執行,才不至於為追求慢城,而犧牲原有的特質。

新創企業:資源劣勢下的成長

為了解決鳳林慢城 的問題,作者劉昕宜 這樣論述:

過去,企業成長理論與資源基礎理論中,主要探討企業內部資源對於企業在成長過程的重要性,說明累積資源能夠建立企業競爭優勢,作為解釋企業的成長與績效的表現。然而,這些理論大多假設企業已擁有資源,探討企業擁有資源後的發展,卻鮮少著墨處於資源劣勢下的新創企業,在創立階段下如何辨識資源、兜取資源,渡過新創階段。此外,在實務現象中,大部份的新創企業通常都無資源優勢,時常面臨資源不足的窘境;因此,對於處於無優勢、資源稀缺的新創企業而言,如何設法想出一套辦法在劣勢中獲取到資源,才是新創企業利求生存的根本之道。本研究主要目的是彌補過去理論的缺口,研究將針對台灣的新創企業進行個案研究訪談,了解創立階段是如何去辨識

、有效兜取資源。研究發現創業者自身經驗的多元性以及社會網絡的豐富性有助於辨識資源價值機會;此外,善用“小”的優勢破壞產業遊戲規則以及採用利他的資源交換方式是處於資源劣勢下的新創企業有效兜取資源的方法。而在這過程中,隨創理論的資源拼湊與資源建構發揮了很大的作用,能幫助新創企業解除資源制約,渡過資源不足的窘境,讓同樣身處資源制約者,說明在資源劣勢下也能夠逆勢成長。本研究將聚焦新創企業在創立階段發展;如此一來,將能銜接企業成長理論與資源基礎理論,擁有一個完整的系統去說明企業從創立到一路發展的過程。

想知道鳳林慢城更多一定要看下面主題

鳳林慢城的網路口碑排行榜

-

#1.【花蓮遊記】慢遊鳳林小鎮~國際慢城認證的菸樓文化小鎮

分享一個位於花蓮中部具有歷史的小鎮. 最廣為人知的菸樓文化很值得來訪細細走讀. 前些年也被認證為全台第一座的國際慢城. 全站熱搜. 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客 ... 於 kuokuo9527.pixnet.net -

#2.小鎮漫遊,享受生活!2019到全台四個國際慢城放慢旅行步調

鳳林 · 人文慢活:林田山林業文化園區、菸樓文化聚落、校長夢工廠、客家文物館、蝸牛遊市集 · 自然漫遊:鳳凰瀑布、兆豐農場 · 慢慢品味:四代務農、滿妹豬腳 ... 於 blog.tripbaa.com -

#3.台灣瘋搶慢城認證讓小鎮傳統文化留根 - 遠見雜誌

近一、兩年來,全台各鄉鎮颳起一股申請義大利國際慢城組織(Cittaslow International)認證的風潮。從2014年開始,花蓮鳳林拔得頭籌,申請到全台第一 ... 於 www.gvm.com.tw -

#4.兩位奇女子與「鳳林灰姑娘」的故事 - 看雜誌

小小善念大大成就-- 從高雄嫁到花蓮的鳳林媳婦李美玲,以及在地年輕客家女孩張郁珮,因為對地方的小小善念,開啟了鳳林的「慢城」之路。 於 www.watchinese.com -

#5.國際慢城認證! 花蓮小鎮靠文創慢活翻轉 - Tvbs新聞

花蓮鳳林鎮人口數只有一萬人出頭,但卻是台灣第一個獲得國際慢城認證的城市,原因就是因為緊抓人少劣勢,翻轉成慢活城市的優勢,保留文化、自然景觀, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#6.花蓮縣鳳林鎮「2020慢城服裝秀」比賽

花蓮縣鳳林鎮「2020慢城服裝秀」比賽. 發布單位:花蓮縣鳳林鎮公所. 相關檔案. 109年服裝比賽活動辦法. doc(50 KB). 上版日期:109-08-31. 回上一頁; 回最上面. 於 www.fonglin.gov.tw -

#7.花縣榨油加工鏈不完整推產油作物受挑戰

升級設備花蓮鳳林豆奶廠推慢城新品牌客家電視台 · 徐榛蔚參觀「2021年台北國際食品系列展」 吸取業界行銷經驗激盪創意波新聞. 於 times.hinet.net -

#8.花蓮鳳林。鳳林自行車逍遙遊暨慢城公園啟用 ... - Wreadit銳誌

目前全球已有超過30個國家、兩百多個城鎮通過「慢城」認證,鳳林是台灣第一個受國際認證的「慢城」的客庄小鎮,小鎮風光明媚,有著充滿歷史人文氣息的建築風情、時代變遷 ... 於 wreadit.com -

#9.臺東縣成功鎮公所-最新消息-訊息公告

一、 鑒於花蓮縣鳯林鎮為台灣第一個取得國際慢城組織認證的小鎮,為配合2019小鎮漫遊年,並搭配花蓮縣鳳林鎮慢城公園啟用,以單車野餐日規劃三條騎乘路線,期望透過 ... 於 www.changkang.gov.tw -

#10.【台灣經典小鎮】花蓮何處去?你去過第一個經國際認證的慢城 ...

菸樓文化聚落. 菸樓文化聚落是鳳林鎮的特色之一,是全臺保留最完整的菸樓群,也是台灣密集度最高的菸樓聚落。 · 校長夢工廠 · 讚炭工房 · 花手巾植物染工坊. 於 today.line.me -

#11.台灣第一個慢活小鎮!走訪花蓮鳳林感受樸食自然的慢活村

位在台東縱谷平原地帶的鳳林鎮,在2014 年首獲國際慢城組織認同,成為台灣第一個慢活小鎮。鳳林人曾自嘲說,這裡落後台北20 年! 於 www.wowlavie.com -

#12.慢城鳳林的人口

鎮內居民組成以客家族群為大宗,約佔六成比例,為全縣與東部客家人口最多地區,也是全台灣客家人口密度高的地區之一,是臺灣客家文化重點發展區,其餘族群 ... 於 storymaps.arcgis.com -

#13.在地知識學-鳳林鎮(五)「慢城」 - 花蓮縣文化局

5-2: 99年度花蓮縣鳳林鎮客家聚落保存-駐地工作站與耕讀大學二部曲慢城客庄地方動員軟體培力 ... 5-3:花蓮縣鳳林鎮北林三村發展協會、慢城鳳林網頁: ... 於 www.hccc.gov.tw -

#14.國際慢城- 鳳林鎮 - 小鎮漫遊

鳳林 鎮位處中央山脈與海岸山脈之間,是個以客家人口為主的客庄慢城小鎮,居民大多以務農為生,也是有名的「長壽之鎮、校長故鄉」,全鎮人口僅一萬一千餘人,卻出產了 ... 於 2019smalltown.taiwan.net.tw -

#15.山林慢城玩翻鳳林!一日漫遊小鎮超有趣 - MOOK景點家

鳳林 位處中央山脈與海岸山脈之間,是個以客家人口為主的客庄慢城小鎮,這裡的自然環境、傳統文化被妥善保存,也正是客庄慢城小鎮最迷人的地方, ... 於 www.mook.com.tw -

#16.台灣第一座慢城,速寫鳳林十年社造之路

「慢城」的概念源自義大利。是受到慢活、慢食等影響後所提出的新觀點。重點在對於世界以擴張為主流的「... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#17.單車漫遊鳳林小鎮加碼慢城音樂會 - 欣傳媒

臺灣自行車節系列活動的壓軸場次「鳳林自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會」11月16日於鳳林鎮「慢城公園」熱鬧登場。由交通部觀光局指導、觀光局花東縱 ... 於 www.xinmedia.com -

#18.花蓮縣鳳林鎮-永續經營-推動低碳結合文化創意產業發展

慢城 並非字面上慢慢的或者沒有效率,目的是在保護地方文化與傳統的基礎上,創造永續成長的力量,透過地方微型經濟的復興與替代能源的使用等多種方式,在不改變生活節奏的 ... 於 lcss.epa.gov.tw -

#19.慢城鳳林館在城市Fenglin Township

慢城鳳林 館在城市Fenglin Township 通过地址No. 189信義路鳳林鎮, 花蓮縣台湾97541. 於 taiwan.worldorgs.com -

#20.FamilyMart 全家便利商店

最新活動; 全家APP全新改版體驗升級 · 山海樓 · NYA-の風格露營集點加價購 · Let's Café 雙倍慢燒極選甜點 · 禮盒預購 · 芋見圓圓醇奶 · foodpanda聯名杯限量推出 ... 於 www.family.com.tw -

#21.鳳林慢城職人

鳳林慢城 職人. 1592 likes · 5 talking about this. 一群在花蓮鳳林的店家為了將鳳林的國際慢城品牌推廣到更遠更遠的地方,於是聚集在一起左思右想,要讓鳳林的慢靈魂 ... 於 www.facebook.com -

#22.花蓮鳳林美食|『青輕慢食』在國際慢城吃著居家簡餐

花蓮鳳林美食「青輕慢食」,國際慢城裡少見的輕食簡餐店,菜單會不定期做更換,餐點大約200元的簡餐,這天點了油煎鯖魚、小鮮肉定食、和風油煎鮭魚、 ... 於 vivawei.tw -

#23.客庄慢城 - 客家委員會

而鳳林鎮熱情友善的客庄居民、親切純樸的民. 風,結合客家文化資產及特色,藉由慢城的推動與國際接軌,吸引. 更多的觀光客,為地方帶來收益及鼓勵年輕人回鄉創業。 於 www.hakka.gov.tw -

#24.[國內趴趴走。東部]慢城鳳林旅記

在收到邀訪之前,我正在規劃一段單車旅行,資訊中看見了這個夢工廠的資訊,因為職業相關,好奇地查詢了一下。在鄉下地方,老師、主任、校長, ... 於 www.difeny.com -

#25.花蓮鳳林兩天一夜|國際慢城小鎮漫遊.必吃美食必看景點攻略 ...

位於花蓮縣境內最中間的鳳林鎮是台灣第一個國際慢城來到鳳林小鎮該怎麼道地的玩呢? ▽2019/10/18 刊登於奇摩首頁吃喝玩樂版▽台鐵鳳林車站純樸的鳳林 ... 於 deliaandtzu.pixnet.net -

#26.【到鄉間住一晚】 花蓮鳳林慢城溪遊記3天 - 一路報導

花蓮火車站(達人接待)-洄瀾海灣-芭崎瞭望台-石梯坪(單面山)-山海coffee-蕃薯寮,全程搭乘九人座車。 於 www.ourtrails.com.tw -

#27.【花蓮遊記】慢遊鳳林小鎮~國際慢城認證的菸樓文化小鎮

【花蓮遊記】慢遊鳳林小鎮~國際慢城認證的菸樓文化小鎮. remove_red_eye1,908. 文章類別:旅遊-國內旅遊. 造訪店家 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#28.樂活鳳林」東華大學協助規劃無障礙巴士公共運輸服務

「悠遊慢城、樂活鳳林」,向來以慢活聞名的花蓮縣鳳林鎮,在交通部公路總局的補助下,由國立東華大學東部區域運輸發展研究中心協助輔導規劃, ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#29.鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(第一期)

招標單位:交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處,招標金額:19453013,招標日期:2019-02-26,標案案號:31588-a108002,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#30.「#鳳林慢城」精選Top10懶人包|波波黛莉 - PopDaily

鳳林慢城 香油剝皮辣椒試吃文. 於 www.popdaily.com.tw -

#31.特力家購物網

特力家購物網提供特力屋、HOLA、hoi!好好生活...等,包括:傢俱床墊、家電、餐廚用品、工具建材、廚衛淨水、燈具照明、園藝休閒、寢具傢飾、層架收納、日用清潔、期間 ... 於 www.trplus.com.tw -

#32.新故鄉願景》留住年輕人她讓鳳林變慢城 - 中國時報

串聯北林社區大小朋友投入地方公共事務的李美玲,是遠嫁到花蓮的高雄媳婦,並非土生土長的鳳林人,但她發現地方人口逐漸老化,且年輕人移往都市, ... 於 www.chinatimes.com -

#33.慢城鳳林食在有味縱谷美食懶人包 - 野旅行

鳳林 位於花東縱谷北側,是個人文薈萃的客家小鎮。在鳳林,除了最有名的梅子烤雞還有許多隱藏版的鄉間美味,包含日式料理、原民美食,就讓我來幫大家一 ... 於 www.yatravel.tw -

#34.鳳榮地區農會供銷部-鳳林慢城米(1公斤裝)

鳳林慢城 米(1公斤裝). 商品編號:150200049. 計價單位:包. 商品規格:1公斤裝. 鳳榮米於2015年成立,來自中央山脈清靜純淨的水,灌溉孕育的優良米,鳳林鎮本擁有 ... 於 mall.naffic.org.tw -

#35.慢城好味來鳳林學蝸牛慢活_TO'GO 泛遊情報

2014年6月,來自台灣的女孩站上了荷蘭的慢城認證典禮,亞洲面孔讓她獲得如雷掌聲,而孕育她的土地,正是將她推往國際舞台的慢城小鎮─花蓮鳳林,誰也沒想到這座人口不到一 ... 於 www.to-go.com.tw -

#36.國際慢城在台灣!嘉義、花蓮深度遊坐躺湖邊放空超療癒

慢城 ,追求的可不只是悠閒與步調緩慢,擁有讓人流連忘返的景點,也是慢城會讓人迷戀的原因之一。接續苗栗篇的介紹,這次帶大家來嘉義大林與花蓮鳳林, ... 於 travel.ettoday.net -

#37.【鐵道嬉遊記】花蓮騎跡~鳳林慢城單車遊 - 可樂旅遊

【鐵道嬉遊記】花蓮騎跡~鳳林慢城單車遊、半山月廬梅子雞、傻花莊品茗賞花、美好花生麻花捲2日 · 1、此行程需報名“四位”以上方可成行,搭配九人座,每一台車最多六位 · 2、 ... 於 www.colatour.com.tw -

#38.逆向操作鳳林翻身「台灣第一」 - 天下雜誌

現代人流行慢活、慢食,也形成新的觀光商機。 台灣第一個受到國際認證的「慢城」,出現在花蓮鳳林,這座人力和物力都不足的小鎮,是如何做到的? 於 www.cw.com.tw -

#39.小鎮漫遊-鳳林客家庄 - 花東縱谷國家風景區

獲得國際慢城認證的鳳林,有著樂活悠閒的氛圍,每年皆會舉辦西瓜節、百鬼夜行等有趣的活動,而小鎮中的老樹、菸樓、老屋、農家田野風光,平價實惠的小吃、麻花捲與客家 ... 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#40.鳳林國際慢城原味屋平房| 花蓮縣鳳林鎮民權路房屋(YC1187001)

花蓮縣鳳林鎮民權路房屋,買屋推薦:鳳林國際慢城原味屋平房◎地點位於近鳳林分局、台九線,交通方便。住宅區、規劃三合院最佳條件。◎雙面路出入方便,大地坪, ... 於 buy.yungching.com.tw -

#41.慢城鳳林 - PeoPo 公民新聞

全國第一個獲得義大利慢城國際組織認證的鳳林鎮,究竟鳳林是如何從菸樓觀光轉變為慢城特色。讓我們看下去. 地區: 臺灣 · 花蓮縣 · 鳳林鎮. 於 www.peopo.org -

#42.臺灣慢城創生與客家鳳林慢活__國立中央大學博碩士論文全文 ...

全球科技持續不斷快速發展與進步的浪潮下,客家小鎮花蓮鳳林正在以慢城創生進行在地文化底蘊的打造與深化。朝向工業化、標準化的社會,逐漸以機器取代人力, ... 於 etd.lib.nctu.edu.tw -

#43.慢城「鳳林」|貝貝媽| 媽咪拜MamiBuy

慢城 是全球都在找的那種生活環境.」台灣觀光學院兼任助理教授、鳳林鎮觀光旅遊協會理事長王屏非說,「慢城意味著遠離現代,回到永續的生活.」鳳林在半年 ... 於 mamibuy.com.tw -

#44.逾一甲子的鳳林鎮豆奶廠升級「慢城」新品牌

鳳林 鎮是花東地區客家人口最多的地區,在104年通過總部在義大利的「國際慢城聯盟」認證,以「慢食」(slow food)和「慢活」(slow living)的條件, ... 於 newtalk.tw -

#45.秋冬「慢旅遊」推薦4座台灣國際認證慢城:「鳳林」菸樓裡的 ...

秋冬「慢旅遊」推薦4座台灣國際認證慢城:「鳳林」菸樓裡的百鬼夜行,「南庄」集客家、原住民人文風采. by Edward; |; 24 Nov 2021; |; Travel&foodies. #慢城 · #台灣 ... 於 www.bella.tw -

#46.眼底城事.聊聊城事系列No.3 【台灣第一個國際慢城

關心地方創生、鄉村在地魅力、慢城生活品質的讀者們,千萬不要錯過了。 ·講者李美玲(花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長). ·地點. 台北市萬華區 ... 於 www.accupass.com -

#47.花蓮景點怎麼玩,一日遊行程介紹 - 小兔小安*旅遊札記

花蓮景點|新城一日遊/鳳林一日遊 ... 花蓮鳳林鎮最出名的就是兆豐農場啦! ... 慢咖啡地址:花蓮縣壽豐鄉台11線24號; 用餐時段:11:00-14:00、 ... 於 bunnyann.com -

#48.鳳林灰姑娘的推手李美玲- 藝文學習- PChome 新聞

雜誌列印, 她成功為花蓮縣鳳林鎮取得全臺首座「國際慢城」認證,讓更多人體會舊生活的美好原本只是一座默默無名的小鎮,實際居住人口數不到萬名;如今卻彷彿童話故事 ... 於 news.pchome.com.tw -

#49.【鳳榮地區農會】鳳林慢城禮盒 - 花蓮鮮送

鳳榮米於2015年成立,來自中央山脈清靜純淨的水,灌溉孕育的優良米,鳳林鎮本擁有天然地理環境就以河川居多,川流不息的水源,以及花東縱谷的陽光和空氣, ... 於 goodfoods.com.tw -

#50.打響台灣第一國際慢城花蓮鳳林影片獲獎 - Taiwan News

(中央社記者李先鳳花蓮縣27日電)2016國際慢城6月25日在葡萄牙登場,花蓮縣鳳林鎮再度以與法國瓦爾蒙杜瓦市的交流影片,獲慢城國際交流影片競賽組第3名, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#51.國際慢城在台灣,你不能錯過的風景,靜謐小鎮深度遊(下)

慢城 ,追求的可不只是悠閒與步調緩慢,擁有讓人流連忘返的景點,也是慢城會讓人迷戀的原因之一。接續上篇的介紹,這次帶大家來嘉義大林與花蓮鳳林, ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#52.國際慢城這樣玩!|6個鳳林一日遊:景點、交通、美食、住宿

旅行鳳林Fenglin 前言 · 如何前往鳳林?鳳林交通方式 · 鳳林地圖 · 鳳林景點清單. 校長夢工廠與鳳林客家文物館; 蜂之鄉:鳳林蜜蜂生態教育館 · 鳳林美食清單. 美好花生:堅持使 ... 於 journey.tw -

#53.【花蓮鳳林旅遊】慢城馬里勿:好客、慢活 - 隨意窩

悠遊慢城,樂活鳳林‧秋染客體驗營,兩天一夜趴趴Go~ ... 【花蓮鳳林旅遊】慢城馬里勿:好客、慢活、愛鳳‧鳳林秋染客體驗營~客家菸樓文化‧窯烤麵包‧植物染‧碳片彩繪DIY. 於 blog.xuite.net -

#54.鳳林客家慢城單車賞菸樓領略小鎮風光 - 時刻旅行

本文為Niceday合作部落客:. 帆帆貓撰寫. 花蓮鳳林是一個保有質樸風貌的客家小鎮,有著保存完整的歷史建築-菸樓及日本移民村,是花蓮非常重要的文化 ... 於 tripmoment.com -

#55.【花蓮遊記】慢遊鳳林小鎮 國際慢城認證的菸樓文化小鎮

最廣為人知的菸樓文化很值得來訪細細走讀,前些年也被認證為全台第一座的國際慢城,是往來花蓮旅遊時能停留的選擇【慢遊鳳林小鎮】 ... 於 kuokuo.tw -

#56.義大利國際慢城總部主席參訪台灣苗栗慢城

義大利國際慢城總部主席Stefano Pisani及秘書長Pier Giorgio Oliveti, ... 外,也將實地走訪台灣苗栗南庄、三義,嘉義大林、花蓮鳳林等4個慢城城市。 於 www.roc-taiwan.org -

#57.放慢生活節奏鳳林推慢城認證- - 2home 打造桃花源

剛看了一篇旅遊文章,文章有說花蓮鳳林是全台灣唯一申請義大利慢城認證通過的小鎮,不知是否是真 ... 於 www.2home.com.tw -

#58.逾一甲子的鳳林鎮豆奶廠升級「慢城」新品牌| 地方 - 中央社

成立逾一甲子的鳳林鎮豆奶加工廠,歷經農業大環境與政策變遷,農會拚轉型,獲花東基金新台幣2500萬元補助更新設備,同時推出有機「慢城」新品牌, ... 於 www.cna.com.tw -

#59.鳳林小鎮自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會- 2019.11.16(六)

2019全省活動資訊2019花蓮活動資訊【花蓮活動資訊】 - 十一月- 鳳林小鎮自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會- 2019.11.16(六) - 鳳林鎮-慢城. 於 ytliu0.pixnet.net -

#60.慢城.菸樓.客滋味鳳林特展秀風華 - 好房網News

鳳林 三寶花生、豆奶、剝皮辣椒等美食特產、客家染布、菸樓文化,慢城裡有各種滋味款待,包括由鳳林花手巾媽媽們巧手縫製的玩偶、讚炭工房系列商品、炳福堂 ... 於 news.housefun.com.tw -

#61.慢活城市「慢」時尚引領風潮 文/劉菡- 交流雜誌(文章)

自從2014年花蓮鳳林鎮獲得台灣第一座國際慢城認證後,陸續有嘉義大林、苗栗南庄及苗栗三義通過認證肯定,還有台東池上、關山、花蓮瑞穗、雲林古坑等等,都躍躍欲試, ... 於 www.sef.org.tw -

#62.小鎮風情慢城鳳林 - 人間福報

文與圖/飛鴻鳳林鎮在2014年獲得國際慢城認證,為國內第一且唯一通過的小鎮,國際慢城最早起源自義大利,並從「慢食」運動開始。 一件有趣的事,我們出了火車站, ... 於 www.merit-times.com -

#63.遊鳳林慢城品客家風情 - 奇摩新聞

記者李佩玲/專題報導曾獲得國際慢城認證的花蓮縣鳳林鎮, ... 完善的菸樓聚落、全臺第4大林場—林田山、校長夢工廠等景點,感受客家小鎮的慢城風情。 於 tw.news.yahoo.com -

#64.全國電子

全國電子不變的「揪感心」品牌意念,融合當代價值,於全台320家門市及線上購物平台,將新潮、智慧、科技概念的3C家電商品及服務,分享給台灣的消費者,為消費者帶來 ... 於 www.elifemall.com.tw -

#65.【吃遊聯盟】悠緩慢城遊興濃 花蓮縣鳳林鎮 - 自由娛樂

遊訪鳳林慢城,感受客家庄風情之外,還可體驗其緩慢旅遊特色。撰文.攝影/記者莊士賢在花手巾植物染工坊DIY植物染製品,是不同於客家藍染的手作體驗 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#66.鳳林慢城米3公斤 - 鳳榮愛GO購

清新純凈風格的慢城米. 包裝設計優雅,份量無負擔,色、香、味兼具. 不管家庭自用或是送禮都適宜的優秀單品. ※ 「新米」米粒顆顆新鮮飽滿,建議水量1:1 ※. 『鳳林慢城 ... 於 www.frfa.tw -

#67.花蓮小鎮漫旅|鳳林小鎮自行車逍遙遊我在慢城公園啟用音樂會 ...

東台灣最大的客家聚落花蓮縣鳳林鎮國際慢城認證 ... 鳳林鎮風光明媚,有著充滿歷史人文氣息的建築風情、時代變遷遺留下來的菸草產業故事,以及全國首個獲得 ... 於 itaiwanlife.com -

#68.花蓮慢城鳳林散策。找尋日據時期鳳林菸樓聚落

花蓮鳳林,也許對這地名熟悉的人不多,一般遊人來到花蓮旅遊,鳳林也只是路途中的地名,並不會真的停下來。不過這樣的一個小鎮,在民國103年時獲得國際慢城認證, ... 於 hrylin.pixnet.net -

#69.義大利認證「國際慢城」 花蓮鳳林用豆奶推銷觀光 - 民視新聞

花蓮縣的鳳林鎮,是全台第一個被「義大利國際慢城聯盟」認證的國際慢城,為了讓更多民眾了解當地的人文風貌,鳳榮農會特別舉辦活動,讓大家使用在地 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#70.立法院-台灣首座國際慢城盼點亮客家光芒

鳳林 鎮長蕭文龍表示,鳳林鎮過去一年推動的五百萬或一千萬以上的建設工程,有鳳林鎮自行車道改善工程、鳳林鎮道路改善工程、客家文物館改善工程等。蕭文龍說,鳳林鎮是台灣 ... 於 www.ly.gov.tw -

#71.享受您的退休樂齡生活!到台灣4個國際認證慢城來場輕旅行吧!

目前台灣共有4座被國際認證的慢城,分別為:花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗三義與南庄。 ... 鳳林雖然不是花蓮熱門的旅遊城市,但是當地卻有結合自然風景與客家文化體驗, ... 於 icare.compal-health.com -

#72.花蓮景點|幸福台九線!國際慢城鳳林小鎮一日遊!花手巾植物 ...

花蓮景點|幸福台九線!國際慢城鳳林小鎮一日遊!花手巾植物染工坊DIY、廖快菸樓探秘、嚐道地客家美食!台灣客家人口密度最高的地區就在花蓮鳳林,2014年還曾獲得國際 ... 於 damon624.pixnet.net -

#73.鳳榮地區農會供銷部-鳳林慢城米(3公斤裝)

鳳林慢城 米(3公斤裝). 商品編號:150200042. 計價單位:包. 商品規格:3公斤裝. 鳳榮米於2015年成立,來自中央山脈清靜純淨的水,灌溉孕育的優良米,鳳林鎮本擁有 ... 於 www.rueifangfa.org.tw -

#74.花蓮縣全球資訊服務網- 公告園地- 新聞稿

2020鳳林慢城服裝秀縣長徐榛蔚親頒后冠予得獎佳麗. 於 www.hl.gov.tw -

#75.花蓮|慢遊鳳林,國際慢城認證的菸樓文化小鎮 - 輕旅行

位於花蓮中部13個行政區的鳳林小鎮,從花蓮火車站過來約半小時左右的車程,也是東部客家人口數量以及密度最多的聚落,更是被列為臺灣客家文化的重點發展 ... 於 travel.yam.com -

#76.鳳林慢城職人

花蓮縣鳳林鎮為全臺灣第一個經過認證的「國際慢城」,而為了將慢城的理念傳達到更廣、更遠的地方,一群在花蓮的職人們聚在一起,思考在地的未來規劃。 於 fenlingsnail.weebly.com -

#77.台灣慢城旅行!慢生活的理由,是為了體驗幸福的節奏!

國際慢城組織認定的台灣慢城有四個:苗栗南庄、苗栗三義、嘉義大林、花蓮鳳林。讀者先跟著阿嬤走過:花蓮鳳林「美好花生」,是一對學藝術的夫妻返回 ... 於 www.grandma.tw -

#78.慢城鳳林從後山感動義大利/ 用一張國際認證活絡台灣在地小鎮 ...

秋意盎然的微風徐徐吹撫金黃色稻穗,客家聚落的高齡長者蹲坐在溪邊浣衣,來到這裡,時針彷彿悄悄地放慢了移動腳步。位於花蓮地理位置正好居中的鳳林鎮,實際居住人口不到一 ... 於 www.englishcareer.com.tw -

#79.鳳林慢城樂遊趣群聚 - 中小企業頭家E就發

鳳林 鎮為全台灣第一個國際慢城,本群聚以經營永續生活為核心價值,整合觀光產業垂直資源整合與水平跨產業鏈結,推動慢城理念。 群聚成員涵蓋各生活面向, ... 於 www.198.org.tw -

#80.花蓮鳳林景點|國際慢城怎麼玩?漫遊客家小鎮、菸樓聚落

歡迎來到有國際慢城組織認證的鳳林鎮走走!本篇帶你漫遊鳳林景點,校長夢工廠、花手巾植物染,再帶你去菸樓、林田山,還有不可錯過的兆豐農場和蜂之鄉 ... 於 www.welcometw.com -

#81.【花蓮慢活趣】鳳林客庄玩工藝鄉間實境解謎 - 蘋果日報

位居花東縱谷之間的鳳林,是座一走出車站就見到蝸牛地景、全台第一個獲得國際慢城認證的小鎮。淳樸客庄內原就有菸樓文化聚落等景點,如今更逐漸蛻變為 ... 於 tw.appledaily.com -

#82.慢慢來也是一種生活實踐~國際慢城在鳳林 - 國立教育廣播電臺

【創生atcion行動】我們來到全台第一個獲得國際慢城認證的花蓮鳳林,透過當年勇闖義大利的張郁珮與北林三村社區發展協會總幹事李美玲兩位奇 ... 於 www.ner.gov.tw -

#83.美好花生,翻轉台灣第一座國際慢城「鳳林」 - 非常木蘭

車子緩緩駛入鳳林鎮,遠處的山嵐繚繞;剛下過雨的地平線有一望無際的綠色稻田,路上人車稀稀落落,少了大城市裡喧囂的霓虹招牌,鳳林讓我想起了國際慢城 ... 於 www.verymulan.com -

#84.花蓮鳳林。鳳林自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會x 慢城運動 ...

沿途除了串聯鳳林多數特色景點外,還會經過多處客家菸樓,其中有些已改裝成餐廳或民宿,來趟早期菸業文化懷舊之旅,得以充分體會鳳林的慢城魅力。 慢城 ... 於 ihappyday.tw -

#85.鳳林簡介 - TripSaaS擁樂數據服務

花蓮鳳林慢城漫遊慢慢玩,這裡是花東最美的客家村。鳳林沒有都市的喧嚷和快速步調,有的就是逆向操作的優雅生活與愜意,靠著『慢活』與『慢食』,享受生活、享受健康、 ... 於 www.uride.com.tw -

#86.【花蓮兩天一夜旅遊懶人包】優遊鳳林慢城,品味道地美食

Jul 29. 2019 23:21. 【花蓮兩天一夜旅遊懶人包】優遊鳳林慢城,品味道地美食、體驗原民手作、尋訪當地古蹟,還有各樣伴手禮等您嚐鮮哦! 1498. 創作者介紹. 於 fresh438.pixnet.net -

#87.鳳林鎮(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

鳳林 鎮於2014年藉由「慢食」(slow food)與「慢活」(slow living)的條件,通過審查,成為國際慢城組織(Cittaslow International)會員,同時亦為台灣慢城聯盟成員 ... 於 zh.wikipedia.org -

#88.自行車樂逍遙遊鳳林小鎮慢城公園啟用聆賞音樂會 - 工商時報

臺灣自行車節系列活動的壓軸場次─「鳳林自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會」,今日11月16日於鳳林鎮「慢城公園」熱鬧登場。由交通部觀光局指導、觀光 ... 於 ctee.com.tw -

#89.500集-鳳林慢城慢生活 - 客家新聞雜誌HAKKAWEEKLY

花蓮縣鳳林鎮人口數一萬一千多人、客家人占了六成五,擁有日本移民村、菸樓群等精采豐富的文化 ... 兩年前鳳林鎮拿到國際慢城認證,成為台灣第一個慢城,也引發台灣的慢. 於 anpanman1024.pixnet.net -

#90.中華民國軟式網球協會(Chinese Taipei Soft Tennis Association)

相關影片. 2019臺灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽. MOESports. 173K subscribers. Subscribe · ::DAY 1::2019花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽Taiwan Huallen ... 於 www.softtennis.org.tw -

#91.花蓮鳳林.慢城漫遊.國際認證慢慢玩! - 樂爸。Jeffery | 瘋旅遊

「國際慢城組織(Cittaslow International)」與樂爸要介紹的鳳林有何關係?曾幾何時,往往到某個地方旅遊總是要上網找哪裡最好玩?最好吃?最有名? 於 iamhappy88.com -

#92.自行車樂逍遙遊鳳林小鎮- 單車誌-Cycling update

台灣自行車節系列活動的壓軸場次─「鳳林自行車逍遙遊」,將於11月16日在鳳林鎮「慢城公園」登場。 於 www.cycling-update.info -

#93.#慢城鳳林hashtag on Instagram • Photos and Videos

334 Posts - See Instagram photos and videos from '慢城鳳林' hashtag. 於 www.instagram.com -

#94.鳳林小鎮自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會 - 科技生活

台灣花蓮2019年11月19日/美通社/ -- 由交通部觀光局指導、花東縱谷國家風景區管理處主辦,臺灣自行車節系列活動的壓軸場次--「鳳林自行車逍遙遊暨慢城 ... 於 www.techlife.com.tw -

#95.幸福指數Top4鄉鎮!漫遊台灣4慢城| 好食在 - 元氣網

花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗南庄與三義,獲國際慢城組織認證。 •新的城市哲學,義大利興起,代表良好生活態度。 1999年,義大利4個小城市成立「國際慢城 ... 於 health.udn.com -

#96.「鳳林小鎮慢城公園音樂會」完美落幕- 宜蘭新聞網

由交通部觀光局指導、花東縱谷國家風景區管理處主辦,臺灣自行車節系列活動的壓軸場次--「鳳林自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會」,日前於鳳林鎮「慢 ... 於 www.travelnews.tw