不感光食物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張超,趙奐,林祖榮寫的 從南方古猿到智人:基因組╳遺傳學╳演化論╳分子鐘,對生命不斷的探索,使「演化」成為生命科學體系的思想脈絡 和佐藤健太郎的 改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變都 可以從中找到所需的評價。

另外網站+ 美白食物停看聽!吃番茄一定膚白透亮?也說明:以下是一些需要注意的感光食物:九層塔、香菜、芹菜、無花果、柑橘類、紅蘿蔔、黑芝麻等。然而,我們並不需要完全不吃感光食物。保持飲食均衡可以讓身體 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和麥田所出版 。

國立臺灣大學 臨床醫學研究所 楊長豪、楊偉勛所指導 林昭文的 藍光發光二極體造成視網膜細胞傷害的保護策略-發散光譜調整與營養素補充 (2020),提出不感光食物關鍵因素是什麼,來自於藍光、發光二極體、氧化壓力、甲殼素、NF-κB、蝦紅素、Nrf2。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 溫博浚所指導 顏家楷的 利用影像學習與感測技術於海面污染分析 (2019),提出因為有 智慧漁港、油污、垃圾、熱影像、感光耦合元件、貝氏倒傳遞神經網路的重點而找出了 不感光食物的解答。

最後網站美白禁忌让你越吃越黑的感光食物則補充:美白禁忌让你越吃越黑的感光食物. A - A + 2013年6月17日06:45新浪博客评论. 香菜. 因为它们富含铜、铁、锌等金属元素,这些金属元素可直接或间接地增加与黑色素生成有关 ...

從南方古猿到智人:基因組╳遺傳學╳演化論╳分子鐘,對生命不斷的探索,使「演化」成為生命科學體系的思想脈絡

為了解決不感光食物 的問題,作者張超,趙奐,林祖榮 這樣論述:

人類總是抱持一種「化繁為簡」的執著, 總希望找到一條「一以貫之」的思想去探索生命的真誠性, 在不斷地嘗試後,最終將生命的各種問題集中成了三個問題: 生命從哪裡來?生命到哪裡去?生命運行過程的基本規律是怎樣的? ◎人類生物學演化的問題太多?那只好求助化石了! ◎我就是想知道「南方古猿」和我到底有沒有關係? ◎如何讓普通物質組成的生命永恆不滅?自我複製! ◎小麥和大豆的自花授粉就相當於自己和自己結婚? ▎從「性」的發展史聊演化 ──地球的各種生命可謂是「不忘初心」! 性的出現幫生命從單打獨鬥的個體發展為團隊合作的團體;讓生命從逝者如斯的過客發展成生機勃勃的永恆

;使生命從自然選擇的被動體發展成適應環境的主宰者……可以說如果沒有生殖過程、沒有性的產生,地球即使可能還會擁有生命的乍現,但也絕不可能成為生氣盎然的藍星。 ➤有性生殖的4大優點 【拿現成的】同一物種的不同個體之間可以實現遺傳物質的資源共享。 【補缺陷的】若其中一份遺傳物質中有缺陷基因,另一份遺傳物質很可能在相應的DNA位置上有完整基因,就有可能彌補缺陷基因帶來的不良後果。 【預備模板】一個DNA分子上的損傷能以另一個DNA分子為模板進行修復。 【基因洗牌】能增加下一代DNA的多樣性,使得整個族群更好地適應環境,比如應對各種惡劣的生活條件。 ►若說「自我複製」是生命起

源的物質保障, 那麼「性」就是生命能夠演化至今的重要基礎。 ▎揭開「學習」與「記憶」的面紗 ──「巴夫洛夫的狗」,你聽過吧? •明明是陌生人,但光是開門的聲響就讓狗流口水了! 這個現象讓巴夫洛夫意識到:狗很有可能具有「學習」的能力,狗透過許多天的觀察,總結出開門聲和飼養員、食物盆以及美味狗糧的出現存在某種神祕但相當頑固的連結,因此對於它來說,聽到開門聲,就會自動啟動一系列與吃飯相關的程序。 ▎簡單粗暴的總結一下「赫布定律」 ──一起活動的神經細胞會被連接在一起! •不需鈴聲,不需飼料,讓「鈴聲」細胞和「口水」細胞同時活動! 學習過程的本質就是兩個相連

的神經細胞差不多同時開始活動,因此它們之間的連接會變得更加緊密,從而讓我們在兩個本來無關的事物之間建立了連結。換句話說,如果我們能夠強制性地讓兩個神經細胞同時開始活動,我們就能模擬學習過程。 ▎看利根川進團隊操縱「記憶」 ──有沒有可能在動物大腦中植入虛假的場景? •哪怕此刻身處圓形的泡泡屋,也會以為自己在方形圖案屋! 首先,讓老鼠親自進入某個場景(牆壁畫著圖案的方形籠子),這時如果在老鼠的海馬迴進行記錄,科學家就可以知道老鼠是如何感受這個場景。總結出規律後,緊接著開始第二步,套用「聰明老鼠」的套路,把蛋白質輸送到所有代表方形圖案屋的神經細胞裡,只不過這次輸送的不是讓老鼠變

聰明的「裁判」蛋白,而是讓細胞感光的微小孔道。這樣一來,只需要對著老鼠的大腦打開藍光燈,老鼠的腦海裡就會出現虛假的回憶! ►神經細胞是「學習」的基礎, 蛋白質分子是「記憶」的源泉! 本書特色 全書從能量、物質、資訊、生殖、人和理論六個角度對「演化」的相關內容進行闡述,既希望透過這樣的描寫幫助大家從演化的角度認識生命,理解演化這一生命的永恆主題;更希望透過關於演化整體研究的真實案例幫助大家體會到演化的博大精深、魅力無窮與任重道遠、潛力無限。

不感光食物進入發燒排行的影片

今年的iPhone 13 Pro鏡頭又再次升級,除了拍拍一般的照片跟影片已經無法滿足我了,我決定把它改造成空拍機飛上台北101上空看看是什麼模樣,雖然在感光元件的大小無法與全幅的專業空拍機相比,但A15及時運算出的HDR影像直出就很強大,即便在大太陽下各種迴旋,畫面也不會爆掉,搭配時速超快的穿越機速度,畫面超讚的!記得開啟4K60張的畫質選項觀看最讚喔~

然後要再次感謝專業空拍團隊攝視度與穿越機飛手Peter的幫忙,全程空拍領域都有經過申請與塔台回報,並且全程都有保險。

訂閱我的Youtube頻道 :http://goo.gl/H5hUk7

按讚我的Facebook專頁:https://goo.gl/1rnw6w

追蹤我的IG專頁:https://goo.gl/2CfTSz

更多影片:

Joeman開箱趣:https://goo.gl/MUYDfS

Joeman飛機餐與貴賓室:https://goo.gl/Tn9D4y

Joeman夾娃娃系列:https://goo.gl/F3JkyJ

Joeman一起轉蛋去: https://goo.gl/68KWB3

Joeman全世界網咖體驗:https://goo.gl/1QJLHx

Joeman筆電開箱:https://goo.gl/DsiLnX

Joeman百元販賣機: https://goo.gl/d7oUEg

Joeman九件事第二季:https://goo.gl/cUXQgB

Joeman九件事第一季:https://goo.gl/ho1b3k

Joeman打槍去:https://goo.gl/TZmSdG

拍攝器材:Sony A7m3、 RX100 m5、GoPro Hero 7 Black

收音器材:Rode Pro Plus、Sennheiser ClipMic digital

剪接軟體:Adobe Premiere、Sony Vegas 13

藍光發光二極體造成視網膜細胞傷害的保護策略-發散光譜調整與營養素補充

為了解決不感光食物 的問題,作者林昭文 這樣論述:

3C產品的使用在現代人的日常生活中已經是不可或缺的一部分,液晶顯示器(Liquid crystal displays, LCDs)作為這些3C產品的螢幕,利用發光二極體(Light-emitting diode, LED)當做背光模組,提供了高能量效率的光源。但是其所發出的光線相較於傳統光源帶有較高比例的短波長藍光,在我們要求提高影像品質的同時,也伴隨著光源高能量光線的發散,對我們的視網膜造成更嚴重的傷害,藍光並且會影響生理時鐘的規律性,成為健康的重大議題。傳統的藍光濾鏡和抗藍光鏡片因為會降低亮度而犧牲部分視覺品質,並非完美的解決方式。取而代之,我們藉由改變液晶顯示器LED背光模組的發散光譜

,在維持亮度的情形下降低能量的發散,試圖減少對網膜細胞的傷害,這也是我們研究的第一個部分。我們眼睛吸收光線主要是藉由感光細胞和帶有黑色素的視網膜色素上皮細胞,這兩種細胞也最容易受到光線照射的傷害,所以感光細胞和視網膜色素上皮細胞也是光線造成視網膜損傷很好的細胞研究模組。在我們研究的第一部分,選擇661W感光細胞做為我們的細胞模組。我們建立了一個顯示器入眼的能量指標(ocular energy exposure index, OEEI),計算公式為顯示器可見光頻譜的總輻射率(Radiance)除以總亮度(Luminance)。暴露於較高發散能量的液晶顯示器照射後,細胞的活性(viability)

顯著下降,細胞凋亡(apoptosis)的發生也顯著增加。這些細胞損傷的原因是透過含氧自由基(reactive oxygen species, ROS)的產生,增加氧化壓力並且影響粒線體的功能,其分子機轉牽扯到Nuclear factor-κB (NF-κB) pathway的活化以及和氧化壓力、發炎反應及細胞凋亡相關蛋白質的表現量增加,影響的程度和OEEI的強度有關聯性。我們的實驗結果證明了液晶顯示器照射對感光細胞的傷害程度和其能量的發散有密切關聯,如果可以使用較低能量發散的顯示器將可減少對視網膜的傷害,對人類的眼睛提供較多保護。我們在第一部分實驗中已經證實了光線照射對視網膜傷害的機轉是透過

含氧自由基和發炎反應的產生,增加氧化壓力並且導致網膜細胞凋亡。在我們研究的第二部分,將探討使用強的抗氧化劑甲殼素(chitosan oligosaccharides, COSs)和蝦紅素(astaxanthin)對藍光LED造成的視網膜細胞傷害可能的保護作用,並且試圖釐清其作用的機轉。甲殼素是幾丁質的水解和去乙醯化(deacetylated)產物,富含於甲殼類動物的外骨骼和黴菌的細胞壁中,其具有抗腫瘤、抗菌、抗發炎、抗氧化和抗細胞凋亡的特性。在這個實驗中我們使用ARPE-19細胞作為我們的實驗模組,細胞先給予不同濃度的甲殼素後再接受2500 lx藍光LED照射。我們的實驗結果發現接受較長時間的

光線照射細胞的凋亡顯著增加,而使用甲殼素可以顯著減少細胞凋亡的發生,並且其效果和甲殼素的濃度有關聯性。甲殼素同時可以抑制含氧自由基的產生和發炎反應及細胞凋亡相關蛋白質的表現,並且穩定粒線體膜電位及活化抗細胞凋亡蛋白Bcl-2。甲殼素藉由抑制NF-κB入核作用,繼而降低下游基因inducible nitric oxide synthase (iNOS)和monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)的表現。我們的研究確立了甲殼素在藍光LED照射對視網膜色素上皮細胞傷害的保護作用及其背後機轉。蝦紅素則是一種葉黃素類(xanthophyll)的營養素,富含於海鮮

食物中,它是很強的含氧自由基清除劑和抗發炎物質。它的抗氧化能力來自於其與細胞膜之間的生化交互作用,蝦紅素的共軛雙鍵會將自由基箝制於細胞膜上進行清除,消除含氧自由基並且終止自由基連鎖反應。雖然蝦紅素並非人類視網膜的組成成分,但是它可以通過血液視網膜障壁(blood–retina barrier)在視網膜發揮其抗氧化作用。我們的實驗是第一個證明蝦紅素對藍光LED照射造成網膜細胞損傷的保護作用的研究,使用661W細胞做為細胞光傷害的實驗模組,細胞先給予不同濃度的蝦紅素後再接受2000 lx藍光LED照射。我們的實驗結果發現蝦紅素確實可以抑制藍光LED造成的細胞凋亡和死亡,其保護作用強度和蝦紅素的濃度

有關聯。蝦紅素抑制含氧自由基及氧化壓力代謝產物的產生,並且減少藍光照射造成的粒線體損傷,西方墨點法(western blot)的分析則驗證了其作用機轉是透過活化phosphoinositide 3-kinases (PI3K)/Akt pathway,進而促使Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2)移入細胞核內,增加phase II抗氧化酵素Heme oxygenase-1 (HO-1)和NAD(P)H:quinone oxidoreductase-1 (NQO1)的表現,抗氧化酵素的活化與細胞凋亡相關蛋白的抑制最終發揮了保護作用減低

藍光LED造成的661W細胞傷害。我們的研究確認了蝦紅素在藍光LED照射對感光細胞傷害的保護作用,並且了解了保護作用的機轉。總和而言,我們的第二部分研究結果顯示甲殼素和蝦紅素具有潛能做為保護眼睛減少藍光造成視網膜傷害的補充營養素。液晶顯示器發散光譜的調整以及抗氧化營養素的補充可以減少高能量藍光LED照射的網膜傷害,是值得將來持續探討研究的方向。

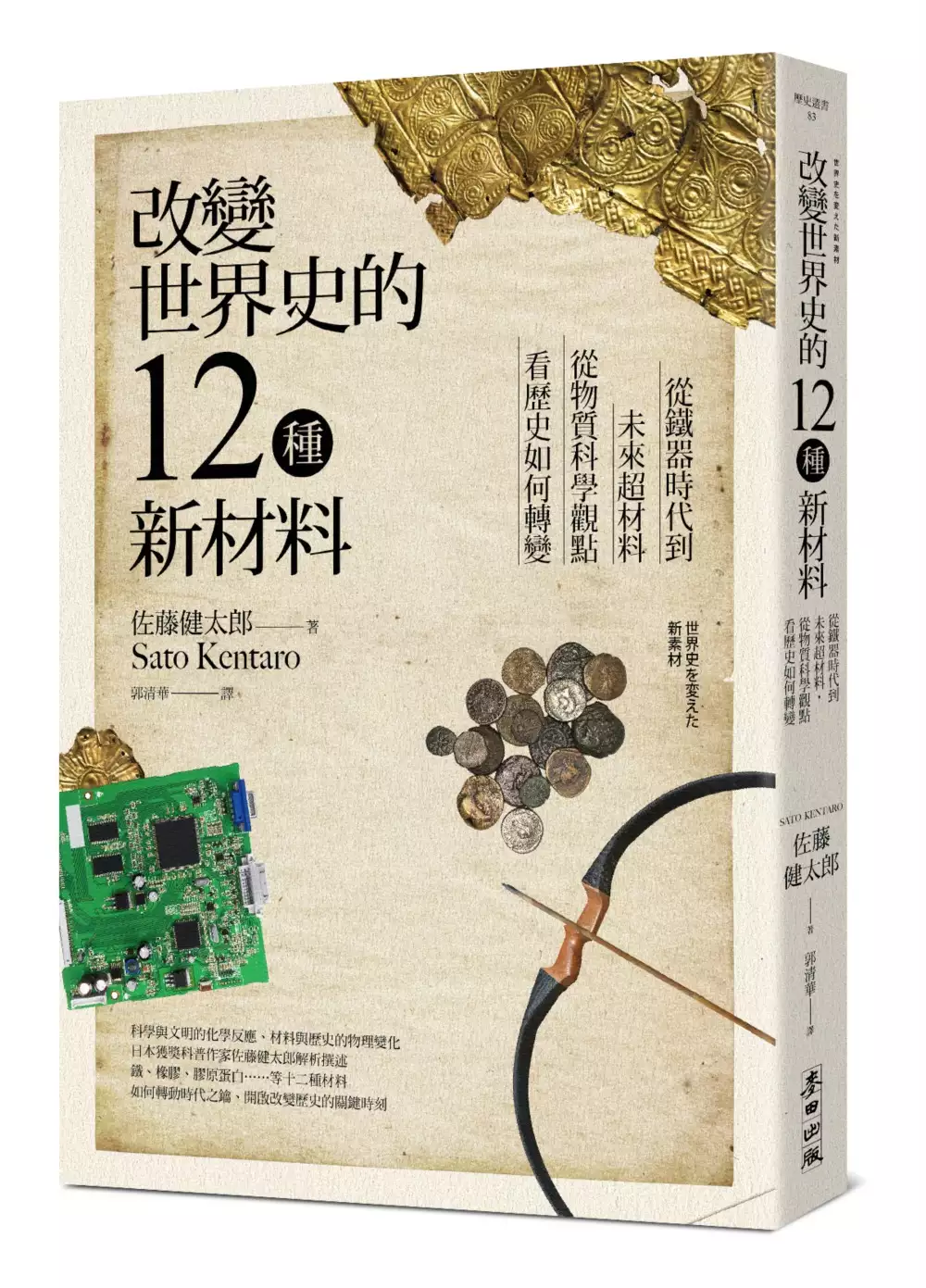

改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變

為了解決不感光食物 的問題,作者佐藤健太郎 這樣論述:

科學與文明的化學反應、材料與歷史的物理變化 日本獲獎科普作家佐藤健太郎解析撰述 鐵、橡膠、膠原蛋白……等十二種材料 如何轉動時代之鑰、開啟改變歷史的關鍵時刻 從材料科學角度建構全球史! 本書介紹12種你最熟悉,卻未想過他有扭轉世界歷史能力的材料。 世界的變化快速,我們日常生活中的音樂載體即是一例,自戰後從唱片到CD登場後不久就讓出了寶座,至今由網路的串流及影片網站取代,急速消失。變化難以預測。作者認為世界如此快速變化,最重要的關鍵就是「材料」。自石器時代、青銅時代、鐵器時代至今,這些名詞證明了材料的出現是文明邁向新階段的關鍵。回到唱片的例子,最早的唱片是以蟲膠製成

,五○年代由於更加耐用便宜又易於量產的聚氯乙烯(PVC)唱片出現,使得流行樂的巨大市場成形。 推動歷史的材料有很多種,既有大量普及的材料,也有被競相爭奪的稀有材料,有自然和加工的材料,也有人工材料。本書選出其中十二種並介紹相關的歷史,希望能和讀者一窺材料才是打開時代之門的鑰匙。 ▌人人都愛黃金,但卻「不實用」 黃金是最為人渴望,也是集歷史於浪漫於一身的存在。黃金在牙醫治療或是電子上的用途都是很後期才被開發的,古代的黃金,如同希臘神話邁達斯國王點石成金故事所說本身毫無用處,主要是作為裝飾和貨幣,後者是最重要的用途。作者從神話切入,並介紹了黃金在日本的歷史,以及人類對黃金的追求,如淘金熱、西班

牙對印加帝國的征服,還有煉金術從現代化學的角度來看,要在燒瓶裡轉換元素是不可能的,但數千年的鍊金術發展中也發現了許多化學物質,磨練出基本化學實驗技術,化學進步後也才發現了黃金的新用途:導電。 作者也介紹了黃金的化學特性、作為貨幣的變化。今日的黃金已不再作為貨幣,但在人們心中仍是高價而保值的金屬,寄託著人類的想像。黃金卻造就了它吸引人目光的無限魅力,甚至成為計量「價值」的重要素材。 ▌從黏士到堅硬材料,陶器成為人類生活最重要的存在 陶瓷器的燒製是考古學者判斷文明的指標,也是自古便為世界各地人們常用,至今仍是生活裡被廣泛使用的材料。目前考古所知最早的燒製品是在中國湖南省出土,大約一萬八千年前的

土器。日本則是在冰河期結束時開始使用。各種形式的燒製品有助於水以及食物的儲存和調理,大幅提升人類的繁榮。 作者從化學變化來解釋為什麼黏土經過高溫能變得更加堅固耐久,並介紹了中國低溫燒製的陶藝技術(秦俑、長城磚塊)還有為了取得燃料過度砍伐森林對環境的影響,並從釉藥的進步再帶到白磁在中國和歐洲瓷器頂點梅森瓷器的起源,最後提及現代科學技術和陶瓷材料。伴隨人類超過萬年的陶瓷器,作為材料還隱藏著各式各樣的潛力。 ▌膠原蛋白不只留住青春,還在戰場上保你一命 經歷多次的冰河期以及必須跨越寒冷地域旅程的人類,在很長的時間裡唯一的防寒衣物是動物毛皮。毛皮要能使用必須經過加工,鞣製過的皮革具有柔軟度,能保溫且

輕盈,即便在有許多替代材料的今天依然很受歡迎,其祕密就在皮主要成分的膠原蛋白上。 作者從生物化學角度介紹膠原蛋白的特殊結構和重要性,膠原蛋白約占人體的三分之一,但和其他蛋白質的構造以及功能不同,主要是位於細胞外,發揮連結的作用,也是皮能維持柔軟彈性的原因,也是骨頭和肌腱的主要成分。骨頭是舊石器時代人類重要的硬質材料之一。蒙古帝國征服世界所使用的複合弓是在木製弓內側貼上動物骨頭或肌腱來加強彈性和硬度。貼合兩者的明膠、也是由膠原蛋白而來。除此之外,膠原蛋白也用在底片的塗料上。 今日由於對野生動物的保護意識和替代材料的開發,皮草皮革不再像以前那樣常見,底片也被數位相機取代。但膠原蛋白作為美容、醫療修

補,還有生物醫學植入材料受到矚目。若說由植物產生的材料中最重要的是纖維素,那麼動物材料裡最重要的就是膠原蛋白。 ▌運用最廣泛的金屬王者 鐵是材料之王。但鐵本身是柔軟的白色金屬,需要和其他金術製成合金才能擁有堅硬的優點,且容易鏽蝕,融點高達一五三五度,需要一定技術才能加工。鐵的優勢在於(和其他金屬比較下)易於取得。如果黃金的是稀少尊貴的代表,鐵就是能廉價大量生產的代表。 為什麼鐵的存在數量比其他金屬多?作者認為解答在核物理學中。人體由許多元素構成,包括碳、氧還有鐵等元素。這些元素是從星星而來。像太陽這樣的恆星內部超過一千萬度以上的高溫裡,核融合產生新的元素,我們的太陽中進行的是氫的融合,產生

了氦。更加古老而巨大的恆星中則有更重的原子融合出更重的元素,但並非永無止境。元素合成的界線就是鐵,是最安定的存在。地球上的重金屬還有人體中的重元素,可以說都是星星的碎片。現在的宇宙最多的仍是氫元素,和排名第二的氮元素總和大約佔全宇宙百分之九九點八七。但經過數百億數千億年後,鐵的比例會逐漸增加,最後變成都是鐵素的寂靜空間。 後半作者以鐵合金中最重要的鋼為切入,從西臺人和鐵的歷史說起。西臺人因鍛造鐵器而興盛,衰亡可能為了鍛造而跟過度砍伐森林有關。另一假設是西臺人為了尋求森林資源東進,後被稱為韃靼人。西臺帝國以及製鐵技術擴散的歷史還有很多疑問尚待證明。後半則是介紹日本刀的鍛造,還有不銹鋼的歷史。 從

西臺以來人類進入鐵器時代,恐怕鐵會持續材料之王的寶座直到人類消亡。 ▌纖維素造就了傳播之王 纖維素是地球上最大量的有機化合物,全球植物每年共可產出一千億噸。這樣大量的素材實際已被人類廣泛運用,從布料、食品、藥物錠劑都有纖維素,其經過化學加工後在高科技製品中也是不可缺的材料。但生活中最常間的纖維素製品應該是紙。 本章中作者從蔡倫的發明談起,蔡倫發明的紙重要性在於不但原料價格低廉,品質亦大幅提升,使得文化易於保存和傳播,並使中國能發展出書法等藝術。科舉制度能持續到二十世紀,紙的存在也功不可沒。作者從化學角度解釋纖維素的強韌和特點,並介紹了製紙技術在日本的發展以及和紙的特點,還有製紙技術因怛羅斯

之役傳到西方,以及印刷術的發展等。 纖維素作為主要知識和情報載體的王者地位,直到二十世紀後半才因磁性紀錄載體的出現而受到威脅。但陪伴人類兩千年的紙,作為材料也出現了大進展,那就是奈米纖維素(Nanocellulose)的出現,具有輕量而高強度的特點,混合其他材料可能製作出能通電的紙。雖然目前仍有成本高昂的缺點,未來的應用範圍相當廣泛,或許會成為今後社會發展的關鍵吧。 ▌千變萬化的碳酸鈣 若説鐵是材料的王者,碳酸鈣就是大明星。碳酸鈣來自石灰岩,即便是資源貧乏的日本也相當豐富。從教室裡的粉筆到食品添加物,濕壁畫的使用材料,碳酸鈣用途廣泛,在藝術上嘉惠人類良多。作者從地科角度說明碳酸鈣在地球

大量存在的理由。地球誕生時大量二氧化碳溶於海水,並和海底火山噴發的鈣元素結合,這讓地球大氣裡的二氧化碳比例下降,降低氣溫。和地球大小和質量類似的金星就沒那麼好運,海洋在吸收二氧化碳前就被蒸發,結果殘留大量二氧化碳,溫室效應讓溫度高達四百度以上。 石灰和木灰是最易取得的鹼性材料。粉碎的石灰石或貝殼經燒過後的生石灰具有殺菌效果,且能用來照明。石灰能調節土地酸鹼,是糧食生產的重要物質,也能用在防止病蟲害上。宮澤賢治也曾為推廣石灰的使用而奔走。但石灰最重要的用途是作為水泥,能用做建材,其中最能有效利用的就是羅馬人。條條大路通羅馬,固定大路表面的石板還有各種公共建築的都是水泥。 後半段作者則將重點放在海

洋生物。地球誕生時融入海水的二氧化碳也對海生物造成的影響,形成他們禦敵的硬殼。現在能有那麼多大量便宜的攤酸鈣能使用,也是受惠於當時的海中生物。然而碳酸鈣產物也有高價品,即是珍珠。作者在此介紹了珍珠的歷史、日本養殖業的發展,最後提到珊瑚礁和地球暖化危機。 ▌編織出帝國的柔軟素材 作者回憶小學時社會科背誦的地圖符號裡有「桑田」記號,由於當時周遭環境裡已經看不到桑田,作者一直對這個記號抱著疑惑。在昭和初年,桑田面積占日本農地四分之一,大約四成的農家養蠶,這也對日本農家建築和習俗產生影響。『日本書紀』和中國神話都顯示絹很早就出現在人類歷史中,也影響到日本的漢字。 絹觸感光滑,帶有光澤且耐用,並具有

透氣性且能保溫,理由是其成分絲蛋白的性質以及製程上。作者從化學結構和纖維形狀來解釋原因,並介紹絲路的歷史、以及日本從平安朝到現代的養蠶取絲歷史,包括蠶的品種改良、製絲工廠在日本現代化過程的角色。在化纖取代蠶絲的現在,桑田的地圖符號已在二零一三年廢止,科技也將目標轉向蜘蛛絲的利用,或許也可能有強化蠶絲的出現。 ▌運動與交通的世紀革命 二○一七年富比世公布的運動員收入排行榜裡,前百大中球類運動就占了九十名。風靡全球的球類運動裡,許多是在十九世紀後半誕生。這些運動中,比如足球擁有悠久歷史,棒球最初的比賽方式和現在完全不同,但都在差不多的時期裡大幅發展,作者認為這是因為品質優良的橡膠普及,讓球本身

能大幅改良且有穩定品質的緣故。作者接下來介紹了天然橡膠的產生,並從化學結構來說明橡膠有彈性的秘密。哥倫布第二次航行中發現橡膠並帶回歐洲, 英國化學家發現他能擦去鉛筆字跡。但橡膠能被廣泛使用,則是在固特異發明硫化處理使得汽車發明產生交通革命。作者再次提起材料和時代的關係性,他認為如果是中國道士取得橡膠,或許是否也能發明加硫法,若是把橡膠交給羅馬人,是否能讓幫助羅馬帝國更加擴張。想像各種可能,也是一種樂趣。 ▌地球兩端的吸引,開發了強力磁鐵的應用 為什麼磁鐵能吸引鐵的謎直到二十世紀才被解開,最簡單的說法就是電子旋轉產生磁性。電子的旋轉方向有兩種,一般物質中兩者數量相同,抵消了磁力,但由於鐵的原

子構造特殊,無法抵銷,因此產生磁性。人類發現磁鐵時間尚無定論,中一個說法是遊牧民族的鞋或拐杖上的鐵製品吸住了黑色的磁石,而發現了天然磁鐵。最早利用磁鐵的是中國人。作者在此介紹了指南車和「天子南面」的由來,還有鄭和下西洋的歷史,以及古代人因磁石「偏角」現象產生的困擾。伊能忠敬在一八一七年繪製出正確的日本地圖,他的仔細測量是最大的因素,但也受惠於當時日本附近的偏角近乎於零的運氣。 作者接下來介紹了物理學上第一部闡述磁學的專門著作《論磁石》,再從地球的地磁場延伸到近代電磁學的誕生以及在記錄媒體上的應用。最後則介紹了近代日本對強力磁鐵的開發。 ▌人類在天空遨翔的最大功臣 鋁是地球上非常普遍的元素,在地

表上的含量僅次與氧和矽,排行第三。但由於鋁和氧的結合太強,長久以來都是以氧化狀態存在,直到一八二五年才首次被提煉成金屬。具有輕盈、合成後有能有一定強度的優點,鋁作為金屬被人類使用的歷史卻只有兩百年左右,直到二十世紀才確立了量產方式而被廣泛使用。 作者本章中介紹了鋁的歷史,丹麥化學家成功提煉出鋁,以及法國拿破崙三世對鋁的熱愛,還有十九世紀分別成功提煉出鋁的美國科學家。並從化學角度解釋鋁為何輕盈、以及如此容易氧化的元素為什麼位是不易鏽蝕的材料,以及鋁在飛機製造上的應用等等。 ▌無所不在的塑膠改善了人類的生活也污染了未來 作者幼年裝著果汁的玻璃瓶,在一九八二年的食品修正法後被塑膠取代。輕盈,耐用,價

格低廉又容易形塑和上色,還可製作出不同的強度跟機能,塑膠取代了許多素材被應用在今天的日常生活、甚至航太用途上。而最早察覺到塑膠的人是誰呢?作者從工匠獻杯給羅馬皇帝的故事推測,那個不會粉碎的玻璃杯說不定就是塑膠材質的。作者引用日本工業規格的定義,塑膠是一種以高分子物質為主原料以人工製成各種用途的固體,並從分子和化學結構來說明這個定義,並介紹人工合成樹脂的歷史,從十九世紀的硝化棉、到二十世紀確立高分子的概念,到尼龍、聚乙烯的發明以及量產。最後提及塑膠的未來發展以及海洋污染的問題。 ▌影響近代科技最主要的元素:矽 僅僅一個世代,電腦就從企業或是研究機構裡的巨大機器化身為智慧型手機,成為日常生活的

一部份,這數十年來的社會變化,也有許多和電腦有關,因此矽是代表現代社會的材料。 在過去,人類也為了精密計算打造出各種工具,作者從古代希臘人打造用來計算天象的安提基特拉機械開始介紹,談及十七世紀著名的數學家帕斯卡、萊普尼茲設計過齒輪式的計算機,被視為電腦先驅巴貝奇的計算裝置開發、到真空管電腦的誕生。但電腦能發展成今日的樣貌,還是因為矽。 矽和氧是週期表上下相鄰的元素,性質類似,但在生物界幾乎沒有矽的存在。作者從此出發介紹矽的特性、化學構造以及用途,還有半導體從鍺到矽的發展過程,以及對電腦、人工智慧等產業的影響。

利用影像學習與感測技術於海面污染分析

為了解決不感光食物 的問題,作者顏家楷 這樣論述:

為了建立智慧化漁港,同時隨著環保意識的高漲,漁港的油污與垃圾監控成了首要目標。本論文針對港口海面油污以及垃圾進行檢測,透過FILR E40紅外線熱影像,檢測港口海面油污溫度。因為比熱的不同透過太陽照射後油污與海水會有溫度上的差異,再透過熱傳原理計算可得知其油污厚度。另外也以FILR E40之彩色感光耦合元件Charge Coupled Device (CCD)的視覺感測器檢測港口水面上的垃圾,並透過海水與垃圾在RGB色彩上的不同資訊,利用貝氏倒傳遞神經網路演算法來區別出彩色照片中垃圾所佔的百分比。本論文最終完成一套紅外線與視覺影像自動化量測系統,透過LabVIEW軟體完成熱與視覺影像量測以及

後續數據分析之人機操作介面。在油污厚度及污染百分比分析中,利用已知油汙體積的實驗試驗,作為貝氏倒傳遞神經網路演算法建模數據。最終完成港口油污厚度及污染百分比量測,其平均誤差率達到為27 %。另外在視覺感測的垃圾分析中,本文利用貝氏倒傳遞類神經網路演算法辨識出是否為垃圾,其平均誤差辨識率可達1.28 %,再藉由CCD拍攝範圍中所佔的像素數目,分析出所占百分比。透過油污與垃圾自動化感測技術,將可以提供港口汙染資訊,並透過汙染清除機制將可維護港口海水品質。

不感光食物的網路口碑排行榜

-

#1.不属于感光食物以及色素性的有哪些? - 宽城特产馆的回答

谢谢亲的信任哦!感光的食物就是富含铜等金属元素,可直接或间接地增加与黑色素生成有关的物质的数量与活… 於 www.zhihu.com -

#2.美白用吃的〜番茄、西瓜5大食物抗氧化甩黯沈

溽暑高溫,想要美白,吃對健康食物很重要。 ... 柳丁、奇異果,有助抗氧化並抑制黑色素合成;而香菜、芹菜、九層塔、柑橘皮、佛手柑等蔬果含有感光素,應盡量少吃。 於 www.top1health.com -

#3.+ 美白食物停看聽!吃番茄一定膚白透亮?

以下是一些需要注意的感光食物:九層塔、香菜、芹菜、無花果、柑橘類、紅蘿蔔、黑芝麻等。然而,我們並不需要完全不吃感光食物。保持飲食均衡可以讓身體 ... 於 www.fitnessfactory.com.tw -

#4.美白禁忌让你越吃越黑的感光食物

美白禁忌让你越吃越黑的感光食物. A - A + 2013年6月17日06:45新浪博客评论. 香菜. 因为它们富含铜、铁、锌等金属元素,这些金属元素可直接或间接地增加与黑色素生成有关 ... 於 sd.sina.com.cn -

#5.健康網》怎麼愈來愈黑! 醫:曬太陽前別吃「這4類」感光食物

加速曬黑的感光食物 · 青菜類:九層塔、香菜、芹菜、菠菜、莧菜。 · 水果類:柑橘、木瓜、無花果。 · 根莖類:紅蘿蔔、馬鈴薯、番薯。 · :愛玉、黑芝麻、紅豆 ... 於 health.ltn.com.tw -

#6.注意,不想皮膚被曬黑,這些感光食物要少吃

所以,身體比較敏感的人群應該要控制自己的飲食不能夠吃太多的感光食物,一些不怎麼過敏的人就算是吃了感光食物也不會出現這種光敏性皮炎的症狀。大家應該 ... 於 kknews.cc -

#7.吃感光食物一定會曬黑或皮炎嗎 - Isabelsnd的部落格

專家強調,無過敏者即使吃了光敏性食物也不會出現皮膚的不適癥狀。因此,要避免光敏性皮炎的發生,應了解自身是否對光敏性食物過敏。否則應限制食用這類 ... 於 isabelsnd.pixnet.net -

#8.10种高感光食物,小心越吃越黑| Halo & You

比方说:红薯、马铃薯、波菜、韭菜、芹菜、香菜、白萝卜、豆类等等。这些蔬菜让爱长斑的皮肤更容易长出色斑。(需要注意的是,越是不新鲜、不健康(虫伤 ... 於 www.haloandyou.com -

#9.人類有沒有可能是被設計出來的?

感光 細胞在血管層背面,射進來的光線要穿過密密麻麻的毛細血管才能進入 ... 長頸鹿的主要食物是一種樹的葉子,它的名字叫金合歡,這種樹非常高大, ... 於 vocus.cc -

#10.人老了眼睛看不清模糊咋办?教大家几个方法

我每天早上起床后,都会做眼保健操,开始多吃一些对眼睛有益的食物, ... 视网膜疾病:视网膜是眼睛内部的感光层,负责转化光线成像并传递到大脑。 於 m.163.com -

#11.五吃六不吃,选对食物让你夏天晒不黑

... 深色食物;2、油炸食物;3、感光食物;4、富含酩氨酸和稀有元素的食物;5、硷性食物与酸性食物的不均衡;6、添加剂。夏季必吃的5种防晒食物:1、 ... 於 sdfoodguide.com -

#12.一曬就黑!醫示警「曬太陽前吃這些食物」黑更快木瓜、地瓜

新北土城長庚整形外科李秉勳醫師說明,想要美白皮膚,在曬太陽前,應該盡量避免高感光食物,因感光食物會增加皮膚黑色素的活性與數量,且會讓皮膚容易長黑 ... 於 tw.yahoo.com -

#13.食话实说|感光食物吃多了会让人变黑?答案是

但是,酱油由粮食发酵而成,它真实的颜色是红褐色。而且酱油中的焦糖是天然着色剂,这种食用色素跟让我们变黑的黑色素不一样。 於 new.qq.com -

#14.10個不花大錢的美白好習慣! 跟著營養師「這樣做」和暗沉肌 ...

3. 避免感光食物。不少食物富含金屬元素,紫外線照射後會增加「黑色素細胞」 的活躍度,導致肌膚變黑、長斑。因此,光敏感肌膚者更要避免大量食用 ... 於 blog.coolhealth.com.tw -

#15.10個越吃越黑「感光食物」公開!香菜、檸檬、芹菜讓防曬破功

感光食物 容易讓皮膚對光變得更敏感,吃了感光食物再曬到太陽,會使黑色素細胞活力增加,使肌膚變黑或產生各式各樣的色斑。常見的感光食物有檸檬、芹菜、 ... 於 www.elle.com -

#16.感光食物:內容分類,防曬食物,專家建議

胡蘿蔔、菠菜、紫蘿蔔頭、紫色包心菜、香菇、黑木耳等,這些蔬菜讓愛長斑的皮膚更容易長出色斑。健康的人體體液呈弱鹼性的,平時酸性食物與鹼性食物攝入不均衡,血液會傾向 ... 於 www.newton.com.tw -

#17.刺梨干泡水可以美白吗-白天喝柠檬水,皮肤会变黑?晚上 ...

在水果中它比不上“维C之王”沙棘和刺梨,也不如酸枣、猕猴桃和草莓,和蔬菜比甚至不如 ... 很多人认为柠檬是“感光食物”,白天喝了柠檬水会长斑变黑。 於 www.xnbaoku.com -

#18.非感光食物有哪些?十大非感光食物盘点 - 搜狗指南

非感光食物有哪些?十大非感光食物盘点 · 1、核桃. 详细介绍:核桃中的不饱和脂肪酸含量非常高,对于皮肤、人体器官和大脑都是很有益处的,而且也不属于感光食物,每天吃50g ... 於 zhinan.sogou.com -

#19.【MUFU】雙鏡頭機車行車記錄器V20S二頭機連續錄影長達 ...

... 吸塵器 · 掃地機 · 美容家電 · 按摩家電 · 食物調理 · 料理電器 · 電子鍋/電鍋 · 烤箱/微波爐 ... DOD▻不限卡送10% · 記錄器加購199延長保固 ... SONY感光元件 . 於 24h.pchome.com.tw -

#20.11種蔬果黑名單讓你變黑又長斑?光敏感食物真相破解!

前陣子在「吃的防曬有效嗎?防曬錠的原理是什麼?醫師完整解密」的文章發表後,有粉絲在留言問說吃九層塔會不會皮膚變黑。 於 www.businesstoday.com.tw -

#21.樂齡網

【金德恩】食物防溢餐盤輔助器(出清特價,售完為止,出清品恕不退換)【K1DW58010000000】. NT$269. NT$369 · 日本製【Aura】光彩護汝髮銀離子感光白髮補色護. 於 www.ez66.com.tw -

#22.生活提示:美容護膚少吃感光食物 - 中國政府網

當然,這些食物本身都有其特有的營養成分,這並不是要求你完全放棄食用它們,只是不要過度食用或出門前不吃就行。 有研究發現,陽光中的紫外線會刺激皮膚 ... 於 big5.www.gov.cn -

#23.以下哪种夏季常见水果属于感光食物,吃多了要小心晒太阳

芹菜,香菜,胡萝卜等蔬菜属伞形科有特殊的芳香味道,都有一定光敏物质。 菠菜,苋菜,马齿苋等苋科类蔬菜属于感光蔬菜,食用后不去太阳底下暴晒,就不会有明显 ... 於 www.awrui.net -

#24.美肌保養| 向黑妞說再見!避免感光性食物防曬要訣謹記在心!

炎炎夏日,民眾確實應避免常吃這類感光食物,有增加曬黑的可能。另外,也不妨補充維生素A、C與B群,有助增加皮膚抗氧化能力。 於 drviviskin.com -

#25.搶救黑斑不曬黑,靠吃的CP值最高!選對6大類食物天然又有效

芹菜是「感光蔬菜」,常吃容易長黑斑、老人斑? 然而, 網路上流傳,有些「感光性植物」的食物,例如:芹菜類、九層塔等,會讓 ... 於 www.edh.tw -

#26.4類感光食物讓防曬破功醫:曬太陽前別吃

李秉勳分享4類高感光食物,首先「青菜類」包括九層塔、香菜、芹菜、菠菜、莧菜;「水果類」則是柑橘、木瓜、無花果;「根莖類」包含紅蘿蔔、馬鈴薯、番薯 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.夏季這樣吃… 皮膚白裡透紅 - 元氣網

【聯合報╱記者謝梅芬╱報導】想驅黑? 感光食物別過量食物會影響膚色嗎?吃了芹菜、香菜後別曬太陽,因為這類綠葉蔬菜屬於感光物質,會. 於 health.udn.com -

#28.一白遮三醜,這些“越吃越黑” 的食物!你真的都知道嗎?原來 ...

感光食物 真的如傳言所說致黑嗎? 既然是皮膚變黑,就離不開黑色素了。 在體內黑色素是由. 【酪氨酸→多巴→ ... 於 www.cmoney.tw -

#29.非感光食物有哪些?十大非感光食物盘点!_维生素

1.核桃. 核桃中的不饱和脂肪酸含量非常高,对于皮肤、人体器官和大脑都是很有益处的,而且也不属于感光食物,每天吃50g左右对身体健康的改善会有显著效果 ... 於 www.sohu.com -

#30.吃多了感光食物,一晒太阳,皮肤就会变黑吗?

我个人夏天到海边,晒半天,每二天就不一样了。晒了会发红,发褪皮,会痛,那是很容易白回来的肤质,不用怕黑,但长期的 ... 於 m.ximalaya.com -

#31.6大SPF食物幫你美白

如果想吃黑巧克力,建議選擇可可含量50~75%,每天不超過55克為宜。 6.每天2杯茶. 美國研究指出,喝綠茶或是使用含綠茶成分(指兒茶素)的保養品, ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#32.2023 年7 月台灣手機市場新上市機種回顧

而在相機部分,Y36 5G 內建雙鏡頭主相機,標準鏡頭採用5000 萬畫素感光元件,光圈值F1.8;另外它也 ... 就會看到她一直狂拍食物、花草之類的XD 證明她有喜歡無誤啊. 於 m.eprice.com.tw -

#33.沒曬太陽卻變黑? 小心這些[感光食物]都會讓黑色素沉澱.長斑

除了黑斑、咖啡色斑之外,還有紅色斑和白色斑,也有黃色斑,只要色素不均勻,都可以稱做是斑。台大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳說,有些人以為「我沒有曬到太陽,就不會變黑了 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#34.辣椒是感光食物嗎 - 康途健康百科

感光食物 很多人都不是特別理解,這是一種會促使黑色素活躍的食物,也有很多人想知道辣椒是感光食物嗎。其實辣椒是屬於辛辣刺激性的感光食物的, ... 於 www.healthway.tips -

#35.當心黑色素沉澱!4蔬菜這樣搭配超悲劇

常⾒的感光⾷物有香菜、九層塔、西洋芹、柑橘類⽔果等,確實是屬感光食物,民眾若常吃,累積體內,的確須擔心有較易曬黑問題,但偶一為之尚可,也建議 ... 於 heho.com.tw -

#36.感光食物有哪些

白天不能吃的感光食物有哪些 · 你若爱吃这些食物,小心长斑还变黑!!! · #科学护肤不走弯路暗黄、斑点肌肤白天不易多吃的 · 胡萝卜、菠萝、蘑菇、小黄瓜, ... 於 www.douyin.com -

#37.祛斑不能吃的感光食物一览表

尤其是平时不注意防晒的女性,颧骨、脸颊、额头、鼻子、嘴巴周围会对称地长出不规则的黄褐色斑块,非常影响自己的颜值。 神经外科杜医生. 6评论. 2021-06-07. 於 www.toutiao.com -

#38.不屬於感光食物有哪些非感光食物排行榜10強

非感光食物有很多,比如西蘭花、黃瓜、花菜、芥藍、多頭菜、核桃、番茄、杏仁、獼猴桃、豆腐、豆漿、玉米、石榴、豌豆、豆漿、番石榴、草莓、聖女果、 ... 於 www.jiankangdaba.com -

#39.非感光食物有哪些?十大非感光食物盘点 - 万物互联网

1,核桃. C · 2,番茄 · 3,杏仁 · 4,猕猴桃 · 5,豆腐 · 6,玉米. C · 7,番石榴 · 8,黑豆. 於 www.wanwuhunian.com -

#40.曬黑多久白回來

攝取正確營養素不怕皮膚變黑南投醫院黃淑敏營養師表示,其實只要吃對食物,一樣 ... 透彻,最多晒红晒伤,也还是可以一下子就白回来;有些人则特别感光,就算在坐在. 於 mellsh9g.heriotsrugbyclub.co.uk -

#41.夏天防曬黑,請遵守五吃六不吃原則

1、深色食物. 牛奶、雞蛋、豆腐、魚類等淺色食物,容易令黑色素排出,也可以減輕內臟負擔。 · 2、油炸食物 · 3、感光食物 · 4、富含酩氨酸和稀有元素的食物. 於 www.ntdtv.com -

#42.營養師公開美白食物!降低曬傷機率、改善蠟黃肌,由內而外 ...

炎炎夏日中對不少女性來說,最重要的就是美白課題了,除了做好防曬工作、勤 ... 讓BAZAAR告訴大家營養師推薦的美白食物,以及需要注意的感光食物有哪些? 於 www.harpersbazaar.com -

#43.30歲女人身體使用手冊 - Google 圖書結果

... 你不需要刻意節食,但一日三餐要食用低脂、低糖、低熱量的食物。 ... 塑體秘法:高科技儀器冷光子MK-5嫩膚瘦身儀:利用肉眼看不見並且不會發熱的冷光子,產生感光反應, ... 於 books.google.com.tw -

#44.遠離感光食物防曬就吃這些好物

俗語說面由心生,如果不注意內在的調理,再好的化妝品也是沒用的,化妝品只能起錦上添花的作用,絕不是雪中送碳。那在驕陽似火的夏日,除了遮陽傘、 ... 於 read01.com -

#45.聽說吃「香菜」會變黑是真的嗎? - 農業知識入口網

如果長期間的大量使用,由於香菜內含的感光素,變黑是有可能的 ... 香菜跟芹菜這類的蔬菜都含有"感光素" ... 因為香菜是感光的食物,所以吃多了,皮膚比較容易變黑. 於 kmweb.moa.gov.tw -

#46.夏日不想曬黑!醫曝4類高感光食物千萬別碰

天氣越來越炎熱,很多人因為害怕曬黑,每天都會勤勞擦防曬、穿長袖,卻往往忽略了飲食的方面,導致防曬效果不佳。對此,新北土城長庚整形外科醫師表示 ... 於 www.setn.com -

#47.沒曬太陽卻變黑?小心!你不知道的「感光食物」讓黑色素沉澱

你不知道的「感光食物」讓黑色素沉澱,有些人以為「我沒有曬到太陽,就不會變黑了」,這是錯誤的觀念,熱會活化黑色素細胞,|KingNet國家網路醫藥. 於 www.kingnet.com.tw -

#48.防曬怎沒用!醫點原因:吃「4類高感光食物」易變黑長斑

防曬怎沒用!醫點原因:吃「4類高感光食物」易變黑長斑 · 1. 青菜類:九層塔、香菜、芹菜、菠菜、莧菜 · 2. 水果類:柑橘、木瓜、無花果. 於 news.tvbs.com.tw -

#49.美白又不感光食物,不感光蔬菜和水果有哪些

比较常见的不感光的食物有番茄、猕猴桃、番石榴等等,蔬菜则有青菜、海带、西兰花、豌豆、土豆等等,这类食物中含有大量维生素C,有一定的抗氧化作用, ... 於 www.kqmmm.com -

#50.感光性食物...等美白相關資訊整理

顧名思義,就是吃了以後,在同樣的光線照射下,會讓皮膚更容易形成黑色素的食物。 但是吃了會影響皮膚膚色的食物,不只有感光性食. 於 jingyagirl.pixnet.net -

#51.10個越吃越黑「感光食物」公開!香菜、檸檬、芹菜讓防曬破功

感光食物 容易讓皮膚對光變得更敏感,吃了感光食物再曬到太陽,會使黑色素細胞活力增加,使肌膚變黑或產生各式各樣的色斑。常見的感光食物有檸檬、芹菜、 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#52.自由攝影師的生財之道大公開 (電子書) - 第 6-18 頁 - Google 圖書結果

你已經勘查過了,所以應該不會迷路。 ... 準備食物和水,讓大家都能輕鬆一下,保持好心情。 ... 把相機與鏡頭的外觀弄乾淨,學學怎樣清理感光元件,入塵時可以自己清。 於 books.google.com.tw -

#53.肝的保健细节和养生 - Google 圖書結果

肝病忌长时间看书及电视肝炎病人忌长时间看书、看电视这是因为人的视网膜感光功能的正常 ... 这时饮食上应注意补充含维生秦 A 的食物如胡萝卜、奶及锌含等高的食物, ... 於 books.google.com.tw -

#54.大暑酷熱煩躁中醫:宜做好防曬、護膚避免「紅腫癢」!

王大元提醒,皮膚癢也應從日常著手改善,如洗澡水不過熱、發作時,應減少 ... 如帶殼海鮮、燒烤油炸、奶類、酒精性飲料;以及含感光物質食物(如呋喃 ... 於 www.soundofhope.org -

#55.非感光食物有哪些?十大非感光食物盤點 - 排行榜

非感光食物有哪些?十大非感光食物盤點 · 1、核桃 · 2、番茄 · 3、杏仁 · 4、獼猴桃 · 5、豆腐 · 6、玉米 · 7、番石榴 · 8、黑豆. 於 top10bikeguide.com.tw -

#56.十种高感光食物感光能力强的食物排名小心越吃越黑

炎热的夏季,除了需要做好防晒外,感光类的食物也需要少吃。要说感光类食物是什么?感光食物一般都含有光敏性物质,善于吸收日光中的长波紫外线, ... 於 m.maigoo.com -

#57.UV100防曬網感光食物會變黑各專家看法不同

常常有人因為皮膚粗糙、發黑、暗淡無光而苦惱,不敢在炎炎夏日展露自己的美姿美肌。有些問題就出在平常愛吃的食物裡,有一個名稱叫做"感光食物"。 於 sunnsand.pixnet.net -

#58.檸檬、芹菜吃了會變黑?破解感光食物一吃就黑的迷思

炎夏紫外線強烈,若沒有做好防曬,很容易就曬黑了,而許多追求美白的愛美人士會避免食用感光食物,像是吃鹽酥雞時會挑掉羅勒、喝湯時不吃芹菜和香菜等 ... 於 www.everwellth.com -

#59.營養家常菜1288例 - Google 圖書結果

吃羊肉时不宜吃醋因为羊肉性热,功能是益气补虚;而食醋性温,宜与寒性食物搭配,与热性的羊肉不适宜。煮鸡蛋时勿放糖鸡蛋经加热后会与糖发生化学反应,生成糖基赖氨酸 ... 於 books.google.com.tw -

#60.原來飲食也會影響膚色? - TNE自然元素優選生活

紅肉食物含有兩種氨基酸:酪胺酸及苯丙胺酸,而這兩種氨基酸是形成黑色素的主要元素,例如:牛肉、羊肉、豬肉等等,這些都容易使皮膚變黑,因此不應該吃 ... 於 www.cps899.com -

#61.Chapisho la YT Team 专业彩妆护肤知识

Get美白小知识⚠要少吃感光食物生活中有很多食物都是感光食物比如: 柠檬 芹菜 土豆 橘子 菠菜 韭 胡萝卜#这类食物吃多了皮肤会更易受到紫外线侵害从而导致变 ... 於 www.facebook.com -

#62.攝影食光:跟著食物攝影家Gia,掌握自然光、食物造型、情境構圖與後製重點,拍出有故事與靈魂的餐桌風景

控制曝光有三大要素,也是通常被稱為曝光三角的快門速度、光圈大小與ISO感光度。因為是三角關係,所以一開始會較難理解如何調整三者之間的設定值。 於 books.google.com.tw -

#63.多吃會晒黑夏季要少吃的感光食物

酸性體質易患癌沒依據醫生:食物不影響人體酸鹼性 · 酸性鹼性?農夫山泉有點懸. (責編:(實習生)靳帥虎、趙雅楠). 於 shipin.people.com.cn -

#64.经常吃感光食物会变黑?专家表示,胡扯!除非你现在每天论 ...

夏天刚刚过去不久,不知道大家捂了一个夏天的皮肤白了还是黑了。为了避免阳光的直射,很多人出门就会防晒霜、防晒衣、防晒伞一个不落下,但是最后还是发现 ... 於 www.163.com -

#65.吃深色食物易曬黑?打假特攻隊揭真相

網頁打上關鍵字-美白,就會出現不少食物清單,像是喝薏仁水、牛奶、檸檬水,有美白功效,而深色食物飲料咖啡、濃茶、可樂、紫米、黑豆、芝麻等,還有感光 ... 於 news.cts.com.tw -

#66.夏季要少吃感光食物!

一般而言,含有挥发辛辣气味和特殊气味的蔬菜大部分属于感光蔬菜。 3、强酸性食物. 碱性食物与酸性食物的不均衡,平衡是自然界里最美好最健康的状态,食物 ... 於 www.meishichina.com -

#67.非感光食物有哪些?

感光食物 有哪些,不感光又有那些? 名詞解釋感光食物一般來說有田螺、薺菜、油菜、菠菜、萵苣、無花果、香菜、芹菜、韭菜、紅豆等。食用大量感光食物後,持續遇見陽光 ... 於 www.yamab2b.com -

#68.醫示警「曬太陽前吃這些食物」黑更快木瓜、地瓜、愛玉上榜

4類高感光食物美白皮膚應慎食 ; 青菜類:九層塔、香菜、芹菜、菠菜、莧菜 ; 2、水果類:柑橘、木瓜、無花果 ; 3、根莖類:紅蘿蔔、馬鈴薯、番薯 ; 4、其他:愛 ... 於 news.ttv.com.tw -

#69.推薦六類夏天多吃的防曬食物 - 小愛部落格

食用大量感光食物後,持續遇見陽光就會形成黑斑。當然,這些食物本身都有其特有的營養成分,只要不過度食用即可。 1。高 ... 於 amy702125.pixnet.net -

#70.柑橘類水果讓容易曬黑!快避開「感光食物」降低黑色素生成風險

蔬菜類:菠菜、莧菜、芹菜、香菜、紅蘿蔔、九層塔; 水果類:檸檬等柑橘類水果. 上述這些食物都有特定的營養素,不少還是我們身體所需 ... 於 www.healingdaily.com.tw -

#71.Beautiful Life︳高感光食物加速曬黑易出斑醫生提醒4款 ... - 晴報

同場加映︰ · Sick問識答︳小朋友不懂說話即患自閉症心理學家教觀察4大特徵 · 白色食物有助美白肌膚 · 「西瓜皮冬瓜雪耳湯」食譜 · U Lifestyle App自家節目 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#72.《噢!原來》感光食物吃了會變黑?醫師打臉曝飲食美白秘訣

... 信心」及努力「禱告」就能不變黑;有人則選擇「物理性防曬」,在大熱天穿長袖,飲食上也避免吃九層塔、檸檬等 感光食物 。對於 感光食物 的傳言,... 於 www.youtube.com -

#73.明明做足防曬,但越來越黑,臉上黑斑有增無減? 可能你吃太 ...

相信不少女生都怕曬黑,陽光猛烈的日子出門就如臨大敵。但有沒有想過,吃錯感光食物,即使做足防曬,都有機會變黑?有些食物有吸光的特性, ... 於 topbeautyhk.com -

#74.感光食物少吃,否则再昂贵的美白精华都拯救不了你

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色,女人的亘古不变的定律是追求美的事物,一句老话讲的好,一百遮百丑,一胖毁所有。美丽的女性自然人人都爱, ... 於 m.zhms.cn -

#75.谣言第198期:吃感光食物易被晒黑? - 凤凰时尚

我从小到大都爱吃萝卜、芹菜、菠菜等植物,但无论风吹日晒我还是那么白,所以大家都叫我“气死太阳”,可见这种说法是不靠谱的。 摄入过多感光物质,的确能增加黑色素的形成 ... 於 fashion.ifeng.com -

#76.感光食物不适合在白天食用,如果非要食用,... 来自一知鱼br

感光食物 不适合在白天食用,如果非要食用,建议一定要做好硬核防晒非感光食物有核桃,小番茄,豆腐玉米番石榴,黑豆豆浆等等富含维生素C和蛋白质的 ... 於 weibo.com -

#77.美白不反黑!吃對時間、吃對食物

感光食物 會讓皮膚對光變得很敏感,吃了感光食物再經過太陽照射,會使黑色素細胞活力增加、肌膚變黑或產生色斑。一般常見的感光食物為深色食物,包括:黑豆 ... 於 www.ankangstore.com -

#78.美白又不感光食物,不感光蔬菜和水果有哪些 - 1ZZZ最快资讯

比较常见的不感光的食物有番茄、猕猴桃、番石榴等等,蔬菜则有青菜、海带、西兰花、豌豆、土豆等等,这类食物中含有大量维生素C,有一定的抗氧化作用,可以帮助加快皮肤的 ... 於 www.1zzz.net -

#79.夏季大考验:感光食物“黑”你没商量?

一大片带皮柠檬泡1升水,能倒3~4小杯,一般冲泡2~3次,没有柠檬味道时换片新的即可。这样泡出来的柠檬水不酸不涩,比较清香,不加糖或蜂蜜即可饮用,所含 ... 於 m.xinhuanet.com -

#80.怕曬族注意!夏日狂塗防曬乳都沒用?10大常見「吸光食物」 ...

「吸光食物」即感光食物,此類食物富含銅等金屬元素,可直接或間接地增加與黑色素生成有關的物質的數量與活性,這類食物吃多了,會令肌膚更容易受到 ... 於 buy.line.me -

#81.更會破壞肌膚膠原蛋白 - NextEra豐年代全球連鎖事業

因此,想防曬黑、防曬老,富含抗氧化營養素的食物,絕對是首選。 ... 其實都是不正確的資訊。 所謂感光食物,大部分是指蔬果含有光敏感物質,易吸收陽光中的紫外線。 於 www.nextera.com.tw -

#82.【盘点】常见的四种感光食物 - ywgeiqyhea的部落格

菠菜等莧科蔬菜菠菜,莧菜,馬齒莧等莧科類蔬菜屬於感光蔬菜的範疇,雖然是感光食物,但是只要不大量食用,食用后不去太陽底下暴曬,就不會有明顯的反應, ... 於 gtttttttttttt.pixnet.net -

#83.Tips I 拒绝脸白身上黑要美白就要小心这些感光食物 - Xuan

走出户外我们会注意防晒,你可知道有些食物吃了更容易受到紫外线的侵害?虽说现在减少出门,但毕竟下厨的时间多了,不小心多吃了感光食物还是会不小心 ... 於 xuan.com.my -

#84.今日护肤百问百答:感光食物会越吃越黑吗? - bilibili

干性皮肤调理| 适合吃的 食物 整理好了放在最后记得截图保存 · 长脂肪粒了怎么办? · 干性皮肤形成因素 · 嘴唇干得不行还掉皮,贼有效的唇部护理小技巧~拿走不 ... 於 www.bilibili.com -

#85.夏天吃感光食物皮肤会变黑

一般而言,含有挥发辛辣气味和特殊气味的蔬菜大部分属于感光蔬菜。 3、强酸性的食物 碱性食物与酸性食物的不均衡,平衡是自然界里最美好最健康的状态 ... 於 www.iccsz.com -

#86.老人斑|7個預防黑色素積聚的方法攝取4大維他命

黑斑一旦長出就不容易消除,是肌膚美麗的一大致命傷,想要保持皮膚光滑、避免黑色素沉澱,除了防曬要做足,食物選擇上也有小撇步,以下這幾點趕緊記. 於 www.hk01.com -

#87.非感光食物有哪些

非感光食物有很多,例如: 1、常见的豆制品有豆腐、黄豆、豆浆等。 大豆中含有丰富的异黄酮素,这是一种植物性雌激素,它可以替代女性的荷尔蒙,最大的功效就是抗衰老 ... 於 zhidao.baidu.com -

#88.不感光食物有哪些?

不感光食物 有哪些? · 1.含豐富維生素C多的水果蔬菜:如西紅柿、獼猴桃、番石榴和石榴,這類水果有一個共同的特點抗老化作用。 · 2.含蛋白質豐富的豆製品有 ... 於 www.juduo.cc -

#89.九層塔、芹菜是美白黑名單?營養師教妳靠飲食美白防長斑

曬黑是由於肌膚直接接觸到感光成分加上UV照射所致。部分天然食物中確有易引起曬紅或色素沉澱的光敏感的物質,但一般飲食的劑量難以達到皮膚傷害。 於 www.businessweekly.com.tw -

#90.食療美白:感光食物你吃對了嗎? - 怎樣化妝- 色彩地帶

過量食用感光食物傷皮膚:. 一般而言, 蔬菜富含維生素, 同時也含有光敏性物質, 過量食用之後, 皮膚接觸陽光或者光輻射, 會出現 ... 於 www.beforeout.com -

#91.花青素是什麼?有何好處?超詳解花青素4大功效! ...

花青素是水溶性物質,吸收速度極快,攝取含有花青素的食物後,約數分鐘後血液即可 ... 強化夜間視力:花青素能促進視網膜的感光物質「視紫質」再生能力,強化視覺敏銳 ... 於 helloyishi.com.tw -

#92.感光食物- 抖音百科

碱性食物与酸性食物的不均衡,平衡是自然界里最美好最健康的状态,食物的摄取也是如此;多吃新鲜水果食用菌等食物,控制肉、酒、糖类等强酸性的食物的摄入量是保持体液呈弱 ... 於 www.baike.com -

#93.高感光食物下肚一曬就變黑

樂活營養師有人天生皮膚白,不容易曬黑,有人卻「感光」性超強,稍微曬一下就變黑,醫師指出,想要當個白皙美人,除了借助醫學美容,飲食上也須特別 ... 於 www.foodcare.com.tw -

#94.感光食物吃了真的不能晒太阳吗非感光食物有哪些 - 时尚品味网

感光食物 虽然有营养,但是很多人爱美的妹纸们都不愿意了,因为吃太多感光食物在夏季是非常容易被晒黑的,那么问题来了,我们就一起去了解一下吧,感光 ... 於 www.zgsspw.com -

#95.非感光食物有哪些?十大非感光食物盘点

1、核桃 · 2、番茄 · 3、杏仁 · 4、猕猴桃 · 5、豆腐 · 6、玉米 · 7、番石榴 · 8、黑豆. 於 www.phb123.com -

#96.不花大錢也能美白! 營養師激推「10種美白習慣」!「六 ...

要避免感光食物。不少食物富含金屬元素,紫外線照射後會增加「黑色素細胞」 的活躍度,導致肌膚變黑、長斑。因此,光敏感肌膚者更要避免大量食用 ... 於 ctinews.com -

#97.美白不反黑!吃對時間、吃對食物

感光食物 會讓皮膚對光變得很敏感,吃了感光食物再經過太陽照射,會使黑色素細胞活力增加、肌膚變黑或產生色斑。一般常見的感光食物為深色食物,包括:黑豆、黑芝麻等,而 ... 於 www.vichy.com.tw