納粹符號禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HugoWilcken寫的 低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析 和約阿希姆‧費斯特的 希特勒(套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站韓國納粹德國國旗 - 韓國住宿訂房推薦也說明:韓國納粹德國國旗,納粹政權取締了威瑪共和國包括黑紅金3色旗在內的一切象徵, ... 韓國納粹符號禁忌 韓國納粹德國版圖 韓國德國納粹道歉 韓國荷蘭國旗 韓國德國國旗 ...

這兩本書分別來自潮浪文化 和五南所出版 。

國立高雄師範大學 視覺設計學系 洪明宏所指導 丁才傑的 Jolly Rogers應用於視覺傳達之研究 (2013),提出納粹符號禁忌關鍵因素是什麼,來自於圖像學、視覺傳達、Jolly Roger、骷髏頭。

而第二篇論文國立成功大學 藝術研究所 陳瑞文所指導 盧韻如的 從「偉人」肖像的解構論時代精神的轉移–以蔣介石肖像為例 (2009),提出因為有 蔣介石、蔣公、偉人肖像、時代精神、政治神話、解構的重點而找出了 納粹符號禁忌的解答。

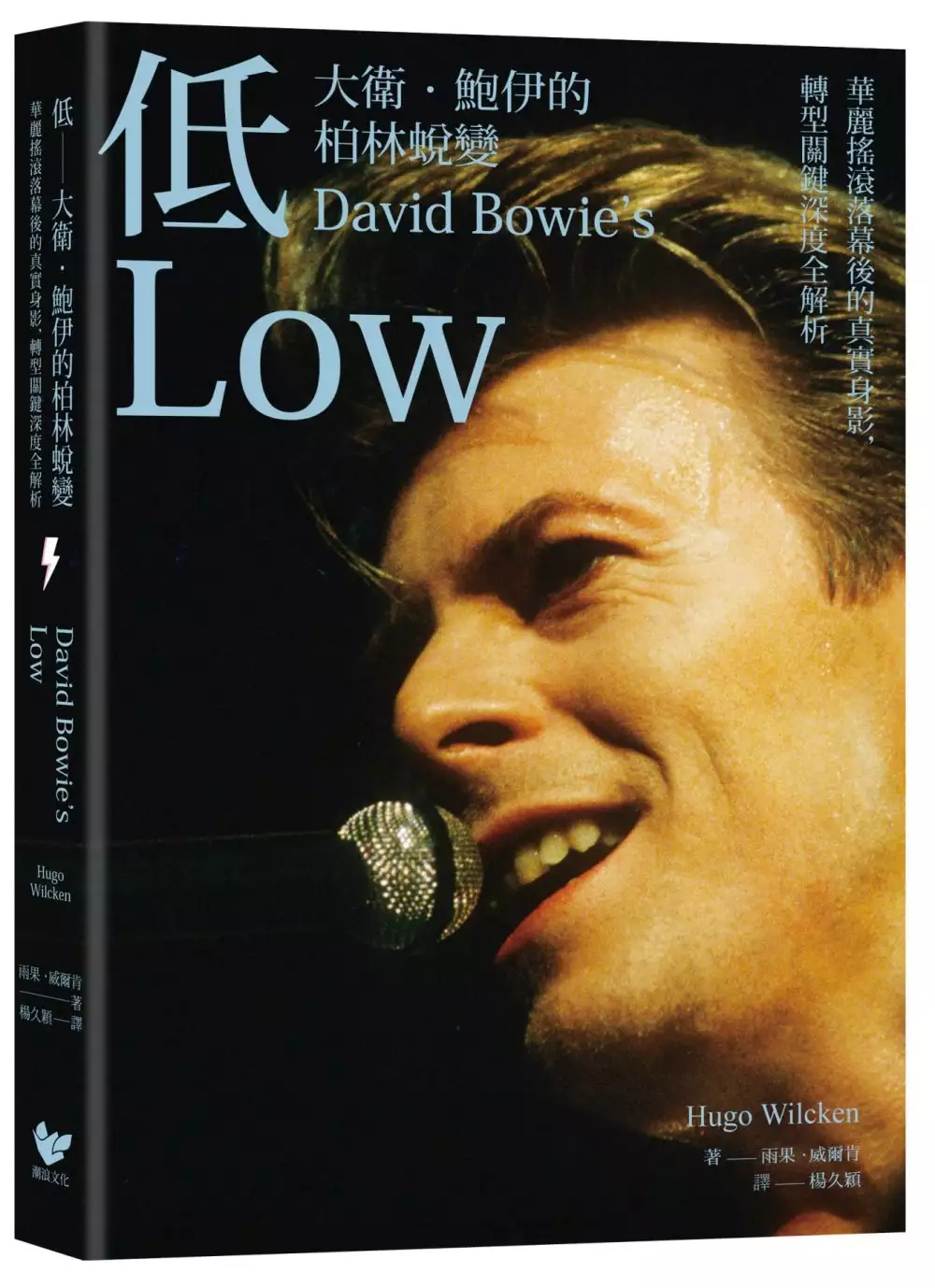

低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析

為了解決納粹符號禁忌 的問題,作者HugoWilcken 這樣論述:

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」 ——《低》,大衛.鮑伊 |鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作| 台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書 探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點 ★陳德政精彩深度導讀★楊久穎執筆翻譯 ★特別收錄馬世芳專文解析鮑伊舞臺人格 ●台灣版獨家收錄大衛.鮑伊柏林時期珍貴剪影● ●亞馬遜讀者4.7星高分評價,鐵粉必收專書! ●鮑伊關鍵樂風轉捩點●滾石雜誌500大專輯●影響啟迪無數後龐克搖滾樂隊 |本書看點| ★從幕前到幕後最完整的全面記錄 ★奠定音樂生涯高峰轉型期的代表作深度爬梳 ★

與美國搖滾巨星伊吉.帕普的精彩交鋒 二〇一六年,傳奇搖滾巨星大衛.鮑伊從人生舞臺謝幕登出,告別地球,全球樂迷同聲哀悼。鮑伊留下無數經典代表作,身分角色悠遊在外星人、迷宮魔王、湯姆少校、瘦白公爵等各種表演人格,勇於挑戰打破各種框架,百變形象深入人心,更以獨特的個人形象及開創性的音樂風格,影響許多世代。鮑伊過世當天,德國外交部甚至發推特感謝:「再見了,大衛.鮑伊,你現在也成了英雄,謝謝你幫助扳倒柏林圍牆。」 有別於一般音樂的樂評書或是明星傳記的角度,本書從大衛.鮑伊人生最關鍵的轉型時期,也是他走入柏林的起點——《低》切入。這張專輯與《「英雄」》《房客》被譽為柏林三部曲,《「英雄」》的專

輯同名曲被認為是冷戰時期東西德的地下國歌,而首部曲《低》正是他的樂風轉捩點。在本書中,作者雨果.威爾肯從大衛.鮑伊的音樂風格、創作源起及背景等脈絡細細爬梳,勾勒出他在柏林的轉變歷程。 柏林影響與樂風轉變 鮑伊出道發行數張專輯獲得巨大成功,生活在家族精神分裂症病史的陰影下,過度壓力卻讓他迷失自我,陷入毒癮。在此時,他選擇前往柏林,決心戒毒,卻沒想到此城不僅成為身心逃逸及喘息的出口,更成為靈思激盪的來源。鮑伊迷戀當時冷戰時期的獨特氛圍,當地的博物館及夜店酒吧都留下他的足跡。結合對德國藝術的愛好及當代德國音樂等各種影響,鮑伊打造出全新的音樂作品,自此開啟了個人及時代的新頁。 冷戰時

期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作?他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風?與好友伊吉.帕普激盪出何種火花?雨果.威爾肯在書中透過多方訪談資料,重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。例如他不敢居住在鬧鬼的城堡房間、工作時會利用閒暇與伙伴們去黑森林及萬湖散心、在柏林圍牆旁的工作室錄音等景況。書中對鮑伊和多位音樂人如布萊恩.伊諾等的交往合作記錄,彷彿還原現場,活靈活現,如同紀錄片般迷人。 樂評書的寫作標準 全書也針對曲目逐一剖析,包括歌詞的典故源起、與音樂圈往來等幕後花絮,不僅讓讀者對鮑伊的心理狀態及創作風格有更多理解,也能滿足粉絲對鮑伊柏林生活的好奇。雨果.威爾肯對鮑伊的創作考究鉅細靡遺,有

讀者形容,「這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式」。透過本書,我們也將展開一場紙上行旅,共同體驗搖滾巨星的蛻變。 |重點摘錄| ❖伊吉.帕普和大衛.鮑伊的情誼❖ 「《低》是在《白痴》之後錄製的,但《低》卻先發行了。大衛不想讓人們認為他的靈感來自伊吉的專輯,但事實都是一樣的。甚至有一些為伊吉錄製的曲目,最後卻收錄到了《低》。」——錄音師羅宏.希柏 「樂團和鮑伊會離開錄音室去睡覺,但我不會。我工作是為了要在第二天比他們快一步……看吧,鮑伊是個快人一步的傢伙。思維敏捷,行動迅速,非常活躍、敏銳的一個人。我意識到我必須比他更快,否則,那會變成誰的專輯?」——

歌手伊吉.帕普 ❖柏林圍牆旁的錄音室❖ 錄音室距離柏林圍牆只有二、三十公尺。「從主室裡,我們可以看到柏林圍牆,也可以看到圍牆的另一邊,越過鐵絲網,看到紅衛兵的炮塔……他們有巨大的望遠鏡,他們會看向主控室,看著我們工作,因為他們和其他人一樣喜歡追星。有一天,我們問工程師,整天被警衛盯著看,會不會覺得不舒服;他們很容易就能從東邊對我們開槍,就是那麼近,如果望遠瞄準器夠好的話,他們便可以射中我們。他說,過一陣子就會習慣了,然後轉過身來,拿了一盞頂燈對著衛兵,伸出舌頭跳上跳下地騷擾他們。我和大衛馬上躲到錄音台下面。『別這樣』,我們說,因為我們快嚇死了!」——唱片製作人托尼.維斯康蒂

❖大衛.鮑伊的柏林生活❖ 鮑伊不再把頭髮染成橘色,還留起了小鬍子,並開始穿上工人的連身工作服作為一種偽裝,儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣,在床上躺到下午,然後喝著咖啡、柳橙汁配香菸當早午餐,接著走到錄音室,並經常在那裡徹夜工作。當時,他也沉迷於日間的娛樂,包括在咖啡館閒晃,並與伊吉和可可一起騎著自行車,在開闊的城市裡繞來繞去。「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感,有些時候,我們三個人會跳上汽車,像瘋了一樣開車穿過東德,然後駛入黑森林,在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者,我們會在冬天的日子裡,在萬湖吃一整個下午長長的午餐。那個地方

有一個玻璃屋頂,四周被樹木包圍著,依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」(摘自大衛.鮑伊雜誌訪談) ❖鮑伊的柏林繆思❖ 他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館,但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆(Dahlem)的「橋社」博物館,該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登(Dresden)的一批藝術家的作品……他們的作品和《低》第二面的向內轉折,有著明顯的哲學聯繫,也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式,它並非透過事件,而是透過情緒來反映生活,」鮑伊在2001年說,「這就是我覺得我的作品要走的方向。」 熱血推薦 小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 四分衛

阿山 回聲樂團 李明璁(社會學家、作家) 林查拉(造次映畫總監) 阿凱(1976樂團主唱) 馬世芳(廣播人、作家) 馬欣(作家) 張鐵志(搖滾作家) 梁浩軒(策展人) 陳珊妮(音樂創作人) 陳德政(作家) 楊久穎(譯者、文字工作者) 廖偉棠(詩人、評論人) 熊一蘋(作家) (按姓名筆劃排序) 狂推分享 就麻瓜角度,這本書簡直是奇幻文學。對學習搖滾的樂迷而言,這紀錄根本是打通任督二脈的寶典。——小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 千萬不要以為這本書只是綜合維基百科或Google查得到的「大衛.鮑伊」生平事蹟和樂評資

訊,這樣其實不夠硬派,也滿足不了狂愛他的樂迷。本書聚焦從一張經典專輯切入,重探每首歌的創作脈絡、合作互動乃至錄音細節,彷彿要把讀者偷渡至那些靈感飛馳的神祕現場、甚至是鮑伊自我重整的身心歷程。由此獨特路徑,重新理解這位偉大藝術家,翻開的每一頁都是玄妙宇宙風景;重聽的每個音符,也有了不同維度持續迴盪的聲響。——李明璁(社會學家、作家) 大衛.鮑伊和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。——馬世芳(廣播人、作家)

大衛鮑伊不只是音樂巨人,更是流行史上開創性的代表。他成為不滅的符號,且因其「無法被定義」而成為跨時代的精神指引。從他開始,音樂、時尚、文化、性別都開闢了疆界。無論他的外星化身「齊格.星塵」、「瘦白公爵」到「大衛鮑伊」都是他所創造的藝術品。一生如華麗但危險的行動藝術,解鎖了世人的盲點,作品也不斷在「自我革命」。此書關乎他人生與創作的轉捩點,更關乎人類流行史。他與其音樂如在「星空」回望地球,是個體的寂寞,也是對迷失群體的呼喚。——馬欣(作家) 大衛.鮑伊是通往外星世界的指路人,是讓所有怪胎感到不孤單的英雄,不斷自我創造的神祕之獸,是二十世紀到我們這時代流行文化最具顛覆秀的創造者。——

張鐵志(搖滾作家,著有《未來還沒被書寫:搖滾樂及其所創造的》) 我「見過」大衛.鮑伊兩次。一次是倫敦之行,來到了《齊格星塵》專輯封面的拍攝之地,站在Ward's Heddon Street studio外,見到那位starman站在遙遠的天際。一次是東京行,由V&A策展的《David Bowie Is》,見到湯姆少校(Major Tom)漂浮在外太空,臉龐掛上閃電符號的鮑伊,呼喊著~~呼喊著。這是第三次,我又「見過」大衛鮑伊了,在讀完本書之後,見證那神奇的藝術家。——梁浩軒(策展人) 一如鮑伊在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次

過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。——陳德政(作家) 透過本書,我們能從中看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。——楊久穎(譯者、文字工作者) 有那麼多個大衛.·鮑伊,以至於他被稱爲「搖滾變色龍」,事實上角色分裂是西方詩歌傳統,分身有助於左右手互博、然後認識自己。他如此演繹的那一個我行我素的「大衛.鮑伊」,

鼓勵了多少感覺與所謂主流社會格格不入的人去成爲自己,音樂和美學趣味、性傾向、生活價值觀等等都不應成爲被他人否定或自我否定的理由,他只是在做大衛.鮑伊,無意間卻成爲了一把傘。——廖偉棠(詩人、評論人) 佳評如潮 資深搖滾樂迷絕非專輯封面封底說明文字就能滿足,這套書正是及時雨。——《滾石雜誌》 這套書是為了那些瘋狂的收藏者而出版:他們欣賞那些獨特的設計及創意,還有任何讓你的房間看起來很酷的酷東西。我們愛死這套書了。——Vice雜誌 才華洋溢,每本都是真愛。——NME雜誌 想把某張專輯做到無所不知嗎?來試試這套書。——Pitchfork雜誌 大衛.鮑伊的專輯《低》

發行於1977年,可謂是這位歌手/演員/音樂家/偶像的靈思巔峰,但這張唱片仍然無法引起應有的注意。雨果.威爾肯這本書可望結束這種長期被忽視的狀況……本書將吸引鮑伊的歌迷,以及那些尋找一位著名藝術家的失落珍寶、對音樂好奇的人。對於那些永無止境辯論著究竟是誰影響誰的搖滾歷史學家,或是那些僅是想知道歌曲背後的故事的人來說,本書都極具吸引力。崇拜者將急於重新發現被遺忘的最愛……引人入勝又充滿魅力的分析。《低》堪稱是鮑伊的創作巔峰,而雨果.威爾肯的書,將成為深入了解這張專輯、極具價值的良伴。——強力塑膠出版社(Drastic Plastic Press) 讀者盛讚 《低》是大衛.鮑伊發行專輯中

,我最喜歡的一張。關於這位善變音樂家發展的特定重要時期,威爾肯這本著作雖然內容並不厚重,但比許多(實際上是所有)重量大書更具衝擊力。這本書充滿了關於鮑伊在「瘦白公爵」時期陷入毒癮的訊息,以及他在柏林奇蹟般地康復和重新定義自我的詳細描述。文筆豐富又不致過度放縱。高度推薦。——讀者喬伊.赫希 我等這本書很久了,沒有失望。書寫鮑伊的相關作品,始終是一項艱鉅任務。作者真的為這本書費盡心思,從文學因緣的引用起源、大量的採訪資料爬梳等,構成了這本非凡的傑作。——讀者約茲 《低》是鮑伊最好且最獨特的專輯之一。在本書中,作者詳細介紹了專輯的錄音細節,並探討每一首歌曲的故事。他還探索了專輯的

前期準備工作,從鮑伊的上一張專輯開始,甚至也介紹到了鮑伊與伊吉.帕普合作的唱片。在有限的頁數裡充滿了豐沛的資訊,文筆卻清晰易懂。強烈推薦。——讀者邁克.阿沃利奧 這可能是我讀過的對鮑伊作品最好、最詳細的分析,我懇請作者考慮繼續書寫柏林三部曲的另外兩張專輯。——讀者巴克利 這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式。從鮑伊在職業生涯中的背景開始,詳細描述了早期的創作過程,記錄鮑伊如何與伊吉.帕普合作並激盪火花,以及前期的創意工作伙伴,製作人的加入,直到前往柏林完成混音。作者並沒有對歌曲進行過多的樂理描述,也絕不訴諸任何枯燥如「在歌曲的2分37秒有一

段合唱,掩蓋了節奏的音調」這類型的文本——很多這類書常見的內容。相反的,作者專注於藝術家創作歌曲時的生活,以及如何影響和塑造這個過程。他描述了具有創造性的決策過程及概念性想法,整個過程中對周圍的氣氛亦進行大量描述。你會感覺自己彷彿就在現場。對於喜歡這張專輯的人來說,這是一次非常愉快的體驗。——讀者杜安 我對這個類型的書有些期望:對專輯製作方式的描述要詳細卻不過度瑣碎;對音樂本身的分析詳盡卻不過分;彷彿像在閱讀藝術家的傳記,至少要讓人足以了解專輯的出發源頭。這本書應有盡有。整本書只談一張專輯,很難從頭到尾都引人入勝,但這本書卻成功做到了。亮點包括:對鮑伊在製作這張專輯時,精神狀態的準確描

述(這個描述很大程度上解釋了專輯的獨特情緒)。書中也解釋了專輯的影響力何在,甚至是一一逐曲目的逐軌分析:而且毫不冗長也不會淪於無趣(當然,除了忠實粉絲外,或許任何人都沒有太大興趣)。這是對一張精彩專輯的全書分析。如果你是鮑伊的鐵粉,或許很多片段讀來讓你感到熟悉;如果你喜歡這張專輯卻對幕後花絮及歷史一無所知,那麼這是必讀之書。——讀者威廉.康比

納粹符號禁忌進入發燒排行的影片

#AORUS #VISION

👉技嘉VISION系列主機板具備效能、穩定、擴充性、超高速儲存能力,適合創作者DIY建構理想主機!

👉點擊搶購 技嘉《創作者天下》主機 http://www.coolpc.com.tw/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=271683

✔︎ 成為七七會員(幫助我們繼續日更,並享有會員專屬福利):https://bit.ly/3eYdLKp

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 來看志祺七七粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

✔︎ 如果不便加入會員,也可從這裡贊助我們:https://bit.ly/support-shasha77

(請記得在贊助頁面留下您的email,以便我們寄送發票。若遇到金流問題,麻煩請聯繫:[email protected])

各節重點:

00:07 前情提要

01:36「卍」的起源

04:32「卍」為何會到希特勒手中?

06:30被希特勒染指的卍,在二戰被視為禁忌

07:41來自東方的抗議

08:56近期的爭議事件

10:40我們的觀點

11:39提問

12:05結尾

【 製作團隊 】

|企劃:力寧

|腳本:力寧、羊羊

|編輯:土龍

|剪輯後製:Pookie、絲繡

|剪輯助理:歆雅、范范、珊珊

|演出:志祺

——

【 本集參考資料 】

→ :Popular online retailer Shein apologizes for selling swastika necklace after backlash:https://cbsn.ws/31nmuSm

→ :賽夏族祖傳「雷女紋」 不是納粹圖騰啦:https://bit.ly/2EzOB7V

→ :《符號的故事》:直到希特勒出現,「卍」才出現廣為人知的邪惡意義:https://bit.ly/32ln0Qb

→ :THINK TANK; A Symbol of Hatred Pleads Not Guilty:https://nyti.ms/3hq5hNW

→ :How the world loved the swastika - until Hitler stole it:https://bbc.in/3j6VFrN

→ :把 卐 字傳入德國的男人:https://bit.ly/2QiN20K

→ :Emile Louis Burnouf | French archaeologist | Britannica:https://bit.ly/3leVQDm

→ :Learn To Love The Swastika? Tattoo Parlours Aim To 'Take Back' Symbol From The Nazis In New Scheme:https://bit.ly/3hsFkNQ

→ :Friends of the swastika' shirts sold on USC campus:https://bit.ly/2YqATLF

→ :Vendor Selling ""Friends Of The Swastika"" Shirts On USC Campus Asked To Leave:https://bit.ly/2EpyXvX

→ :Hindu Swastika Is Not Hitler’s Hakenkreuz, Stupid:https://bit.ly/3gwXmgF

→ :Recognize Swastika as spiritual, not just hateful, to foster mutual respect and tolerance.:https://bit.ly/2QkHXFo

→ :Bill to teach students about symbols of hate passes Senate:https://bit.ly/3hsFGEa

→ :Hindu Student Leader In US Faces Cyber-bullying For Pointing Out That Sacred Dharmic Symbol ‘Swastika’ Is Different From Nazi Hakenkreuz: https://bit.ly/2El13J7

→ :There’s nothing ‘peaceful’ about the swastika:https://bit.ly/32nhNar

→ :Jewish-Hindu relations and a case for greater understanding:https://bit.ly/2CStqxu

→ :Why did Hitler choose the swastika, and how did a Sanskrit symbol become a Nazi emblem?:https://bit.ly/2FVCWRT

【 延伸閱讀 】

→ :空軍悄悄撤下「卐」字標誌 一個遲遲走不出納粹陰影的古老符號:https://bit.ly/3jcYZSn

→ :外國人真的看不懂? 日本政府改地圖拚觀光惹惱民眾:https://bit.ly/3l9ej4h

→ :軍國主義復活? 日極右派高舉卐字旗反中韓:https://bit.ly/2CUswR7

→ :赫見納粹圖騰引爭議 馬公潮音寺新建工程擺烏龍:https://bit.ly/2QgHzro

→ :外媒看光復高中事件:台灣不是特例,亞洲人對二戰、納粹歷史的認知「不太一樣」:https://bit.ly/3jcZcVF

→ :A Thai Singer Wore a Swastika. Was It Prejudice or Ignorance?:https://nyti.ms/3aT7rTN

→ :Thailands Nazi pop culture phenomenon:https://nyti.ms/31nYfnd

→ :Watch: Thailand’s military rulers use Hitler in propaganda video:https://wapo.st/31offdd

→ :Deadly Style: Bauhaus’s Nazi Connection:https://bit.ly/32isvz3

→ :These are the new symbols of hate:https://cnn.it/3lgqV9x

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

🟢如有業務需求,請洽:[email protected]

🔴如果影片內容有誤,歡迎來信勘誤:[email protected]

Jolly Rogers應用於視覺傳達之研究

為了解決納粹符號禁忌 的問題,作者丁才傑 這樣論述:

本研究旨在追溯有著強烈個性與視覺感受的 Jolly Roger 圖像(以下簡稱Jolly Roger) 之緣由、內涵、歷史發展和用途的演變。現今流傳的 Jolly Rogers 圖像的基本形態是由骷髏頭與兩根交叉腿骨組合而成,骷髏頭的形象也讓 Jolly Rogers 總是跟隨著「死亡」、「危險」等意象。研究以詮釋學與歷史研究法,從骷髏頭的死亡意象切入,並從生死學、哲學和圖像學等幾個不同的角度探討眾多 Jolly Rogers 的存在精神與意義。人皆生而怕死,這種對死亡的恐懼隱藏每個人內心深處,平常不會顯現,但卻總是揮之不去,因此自古以來便有著各種思想觀念與宗教信仰,嘗試讓自己、也讓世人坦然

接受死亡的存在。在東西方和不同時代的文化背景與思考模式差異之影響下,產生的各種論述都有著各自的立論基礎與論述特色,但其目的都是相近的,那就是意圖解釋死亡的意義與真諦。西方從啓蒙時代末期開始出現的理性思潮與各種新思維,則讓人們對於這個世界的看法產生了極為劇烈的轉變;這樣的轉變並非一朝一夕完成,而是在幾百年間逐漸累積起來。本研究列舉康德與尼采兩位有著承先啟後,以及跨越時代精神的思想家之哲學理論,說明各個 Jolly Rogers 案例的產生與使用心態上,因何而轉變。Jolly Rogers 的存在和使用廣泛程度,在人們恐懼死亡的天性之下看似矛盾,但就其根本,Jolly Rogers 原是歐洲地理大

發現時代橫行於大西洋海域的海盜群所使用的旗幟,海盜原本就是亡命之徒,有著隨時失去性命的心理準備,因此面對死亡態度多半也較為坦然。其後 Jolly Rogers 在軍方單位大行其道,戰場無情,軍人比起海盜們更加經常面對死亡,軍事單位使用帶有骷髏頭圖像的 Jolly Rogers ,總是感到自豪而不帶恐懼,因為他們必須要去蔑視死亡、為敵人帶來恐懼,才能讓自己戰無不勝、攻無不克。另外,骷髏頭圖像也帶有危險的意涵,因此許多國際標準的危險警示標誌,也不約而同地使用了 Jolly Roger 作為視覺符號,在這之中也能夠見到其天生具備的死亡意象。到了近代,由於思想變得開放之故,Jolly Rogers 在

一般人的使用上就有很大的不同,這些人對於 Jolly Rogers 的態度各異,雖說其他社會大眾對這個符號的觀感仍舊帶著一定程度的刻板印象,但是對於使用者自身而言,禁忌與避諱的成分已大幅減少。

希特勒(套書)

為了解決納粹符號禁忌 的問題,作者約阿希姆‧費斯特 這樣論述:

【上】 「阿道夫.希特勒的特殊之處,就在於他從不被人淡忘,他不僅沒有過時,反而還成為一個神話人物,代表世上一切黑暗與令人憎惡的存在。」 少年時夢想成為藝術家的希特勒,是如何逐漸在政治舞臺上嶄露頭角,甚至撼動了整個威瑪共和? 口中說著寧死不屈也要反猶太、打倒布爾什維克主義的他,是真英雄還是慣性的狂妄自大? 上卷詳細描寫了希特勒前半生遊手好閒的少年時期,從逃避兵役到自願當兵的心境轉折,以及如何用口才挑動情緒,讓自己逐漸站上政治舞臺的過程。他的崛起不僅僅因為他具有煽動的天分、肆無忌憚的態度和蠱惑人心的能力,而是他比任何人都更能抓住當時特有的負面感覺和仇恨情緒。

每每遇到危機卻又能扭轉逆境,或許只是湊巧的天時、地利、人和,讓希特勒成為了二十世紀混亂下的歐洲所打造出的「英雄」。 【下】 「阿道夫.希特勒的特殊之處,就在於他從不被人淡忘,他不僅沒有過時,反而還成為一個神話人物,代表世上一切黑暗與令人憎惡的存在。」 各國強權都渴望並自以為能馴服他,但卻都反被希特勒「迷惑」? 自稱是「偉大的德國人」,究竟是德國的救世主,還是給德國帶來末日般的毀滅呢? 認為僅是黨主席是無法「拯救」德國的希特勒,開始想方設法當上總理,最後更以「國家元首」的身分統治德國。在用「合法」方式取得政權後的希特勒,將所有權力集中在自己手裡,並且無限擴大它,

最後為了持續解放全球而將它消耗殆盡。 從最輝煌的時期到逐漸陷入自我孤立,從積極扮演政治人物到不談政治,在一次敗仗後露出「真面目」的希特勒,開始變得話多且詞彙粗俗,重複提及當年勇,在戰爭策略上也逐漸變得狹隘,終究走上絕路,結束了這不平凡的一生。

從「偉人」肖像的解構論時代精神的轉移–以蔣介石肖像為例

為了解決納粹符號禁忌 的問題,作者盧韻如 這樣論述:

本論文為研究在台灣地區,廣為人知的蔣介石肖像,在歷經戒嚴時期、解嚴時期直至今日社會下之三階段,其肖像展現在創作內容以及創作形式上的演變,並且根據蔣介石肖像的內容、形式、使用方式以及使用媒介上的轉變,來探尋肖像在不同時期所屬的人文環境下,所呈現出的時代精神觀。因此,本文旨在研究蔣介石肖像於不同的時代環境下,藉由創作者所賦予的人文精神與時代價值觀,而不在研究肖像本身的歷史,更非對蔣介石個人的生平與功過事蹟之研究。本文分三個時代來探討,將每一章節分為四個部份,先自時代脈絡的整理歸納著手,對時代發展、社會環境以及藝術生態有所掌握後,再依所屬作品之創作年代,就蔣介石肖像作品的形式與內容做個別的分析。最

後再根據創作形式的演變、作品內容的呈現,歸納、探索出隱藏在蔣介石肖像作品背後,在社會環境的轉變下,肖像之創作者與觀賞者們所心繫之欲求與目的。蔣介石肖像在威權時代可謂充斥全台,是國家公權力的象徵,而在解嚴後無論是塑像或是遺像紛紛被創作者解構,甚至被「去蔣化」的潮流所襲擊而逐漸消聲匿跡,然而卻在今日社會中,以創意商品、Kuso 趣味的方式再次的在台灣社會「復活」。而究竟是什麼原因使得蔣介石肖像又得以用嶄新的姿態出現在社會大眾面前?又是什麼原因使得蔣介石肖像在今日又重新為世人們所接受? 蔣介石肖像從過去到今日,不論在內容、形式與用途上,在此三個時期所展現出的「共相」與「殊像」可謂大異其趣。因此,隱藏

在蔣公肖像背後的創作動機以及時代精神觀,就非常值得今日的我們探索、玩味與深思。

納粹符號禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.行纳粹礼犯法!你知道原因吗? | 德国之声来自德国介绍德国| DW

新纳粹分子将这些符号印在T恤衫或棒球帽上,游行旗帜上以及CD封面上。为逃避刑法惩罚,德国新纳粹还使用一些变形的纳粹标志。对于不适用于刑法典86a条 ... 於 www.dw.com -

#2.風俗民情大不同這11個國家有這些「旅遊禁忌」 | 國際

到世界各地旅遊,也要注意當地風俗民情,別做出一些超NG的禁忌行為。 ... 「千萬」不要攜帶有關納粹的符號,或在拍照時學納粹敬禮姿勢,就算只是玩笑 ... 於 www.nownews.com -

#3.韓國納粹德國國旗 - 韓國住宿訂房推薦

韓國納粹德國國旗,納粹政權取締了威瑪共和國包括黑紅金3色旗在內的一切象徵, ... 韓國納粹符號禁忌 韓國納粹德國版圖 韓國德國納粹道歉 韓國荷蘭國旗 韓國德國國旗 ... 於 entry.kragoda.com -

#5.全世界最禁忌的符號,納粹德國用的「卐」字,它到底來自哪裡?

到如今,「卐」這個字,已經儼然成爲了世界上最禁忌的符號,原因相信大家很清楚,因爲它是希特勒時期納粹黨的標誌,隨著二戰的爆發,從而爲全世界廣爲 ... 於 ppfocus.com -

#6.是無知,還是無情?光復高中納粹變裝秀的省思

而歡騰的過程中,某種神聖的圖騰或象徵符號將成為高昂情緒投注的對象。 ... 這個結構所形成的不可踰越禁忌,就是二戰以降70年間,全球社會對納粹 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#7.中國遊客行「納粹禮」惹禍

根據該法律規定,所有納粹組織的宣傳品都在被禁止行列,納粹符號、「希特勒萬歲」口號、納粹舉手禮、旗幟、圖形、制服、問候禮都屬於管制範疇。 這些禁忌 ... 於 www.epochtimes.com -

#8.戰鬥靴鞋底驚見「納粹符號」 美國廠商:中國製造的錯 - ETtoday

這個符號在歐美國家被視為是禁忌,廠商趕緊把產品撤下購物網站,並稱是「中國製造商犯的錯」。 (皮靴,納粹,美國,北極狐,中國) 於 www.ettoday.net -

#9.遊客在德國拍照做這個動作被捕!這10條旅遊禁忌,你一定要 ...

根據德國《反納粹和反刑事犯罪法》,使用納粹標誌、口號和敬禮姿勢,使用具有納粹象徵意義的標記符號、標語和徽章,宣傳納粹思想、美化納粹戰犯、懸掛納粹 ... 於 www.skyscanner.com.hk -

#10.#討論關於納粹你必須知道的23事(重發) - 時事板 | Dcard

接下來介紹一些代表納粹的禁忌物品與符號首先是軍服: 黑色的M32當然是禁忌中的禁忌,要穿自己在家穿爽就好,一般的歷史重演活動也不會出現. 於 www.dcard.tw -

#11.歐洲人最忌諱這符號比利時公車司機因「它」被開除 - 雪花台湾

納粹 相關的符號在歐洲仍是不可碰觸的禁忌;比利時一名公車司機就因納粹符號刺青遭解聘。(美聯社) 2018-08-29 22:42 〔即時新聞/綜合報導〕歐洲十分 ... 於 www.xuehua.tw -

#12.遭美攝影師轟「無知」… 民眾認不出納粹:像佛教符號

業者說,精緻一點的納粹徽章、胸章,價格2000到3000起跳,但現在是大冷門商品很小眾,畢竟納粹在不少人心中,依舊是禁忌話題。 ▽(圖/東森新聞). 遭美 ... 於 news.ebc.net.tw -

#13.當彩虹昇起:LGBTQ平權運動紀實 - 第 93 頁 - Google 圖書結果

這些數字尚不包括某些將此疾病視為禁忌的地區,直至今日仍有些國家尚未解禁。 ... 曾是納粹用來辨別同性戀者的符號,下方是強而有力的標語:「沉默等於死亡」。 於 books.google.com.tw -

#14.光明網評:行納粹禮觸犯了已制度化的政治禁忌

在德國,行希特勒舉手禮或者使用與納粹黨等違憲組織有關的符號或標語是一種嚴重的犯罪行為。德國相關法律規定,那些可能導致人們聯想到納粹主義、軍國主義 ... 於 zi.media -

#15.學生扮納粹惹禍光復中學校長宣布辭職 - LIFE生活網

程曉銘強調,未來光復高中會聚焦納粹此歷史議題,藉此突發事件教導學生更深入認識此議題,強化此事件的歷史傷痕,了解納粹符號在國際間的禁忌。 於 life.tw -

#16.旅行中特別容易忽略的禁忌你還不知道嗎?!在新加坡不能嚼 ...

德國對納粹符號的不容忍是極其出名的。 根據德國法律,. 以擾亂公共安寧形式公開或在集會中對納粹黨執政期間 ... 於 www.badqwd.com -

#17.去歐美玩,小心別犯了最大禁忌!納粹與種族話題千萬碰不得!

周末德國與美國接連發生反納粹主義再生的糾紛,在台灣,種族主義是一個禁忌,但是到了歐美,如果踩這個地雷,可就要被罰款,甚至被攻擊或坐牢。 於 www.gq.com.tw -

#18.德國納粹標誌「卐」,是什麼意思?為何整個西方幾乎被禁用?

因為這個符號長得太像納粹的符號了,在上世紀二戰時期,納粹德國攻打 ... 在到達一個新的國家或民族地區時,應該入鄉隨俗,了解當地的禁忌,才不至於 ... 於 kknews.cc -

#19.卍

納粹 德國使用了這個符號作為他們的神聖象徵,「卐」字出現在納粹德國國旗及納粹黨黨旗上,納粹黨所使用的「卐」字通常是右 ... 該符號的使用也成為當地文化上的禁忌。 於 www.wikiwand.com -

#20.「反納粹」+1 反猶太主義 - 藥師家

納粹德國在希特勒的領導下對猶太人進行了大規模的迫害和有計劃的種族滅絕。在二戰期間,納粹德國 ...,《反纳粹》是连载于幻侠小说 ... 藥師家 · 納粹符號禁忌 · 反納粹 ... 於 pharmknow.com -

#21.納粹是歐洲禁忌關台灣什麼事?了解納粹禁忌的意義後 - 報橘

並且,希望台灣人即使無感,也能夠抱持著尊重的態度去理解這項禁忌——納粹代表著人類近代史上,竟能舉國上下都抱持著「你就是不配當人」這樣極端、泯滅 ... 於 buzzorange.com -

#22.納粹符號禁忌世界上最禁忌的符號,納粹德國的“卐字”到底來源 ...

世界上最禁忌的符號,納粹德國的“卐字”到底來源於哪裏? 二戰給人們帶來的傷害是巨大的,不管對於歐洲或者是亞洲的國家或多或少有一些事都是不能提起的痛。 於 www.cheshirport.co -

#23.遊德兩華客仿納粹敬禮被捕 - 東方日報

兩名中國男遊客上周六(5日)在德國柏林的國會大樓外,因效法納粹敬禮的姿勢而遭警方拘捕。兩人面臨刑事調查,或被控以「使用非法組織的象徵」。 於 orientaldaily.on.cc -

#24.戰鬥靴鞋底驚見「納粹符號」 美國廠商:中國製造的錯

美國社交新聞論壇Reddit有用戶上傳一張照片,一款皮靴鞋底紋路竟然能印出極小的卐符號,明顯是納粹黨衛軍(SS)的標記。這個符號在歐美國家被視為是禁忌, ... 於 famousdnm.com -

#25.5件你在德國最好該避免的事

在每個國家,都有應該避免的行為,有些是迷信、有些是禁忌, ... 此外,納粹相關的符號、動作或語言,在德國還是很禁忌,鼓吹相關言論甚至有違法的 ... 於 www.federdeutsch.com -

#26.納粹符號禁忌踩到禁忌?靴子鞋印竟是納粹標誌 - XHYMP

納粹符號禁忌 踩到禁忌?靴子鞋印竟是納粹標誌. 此為 #討論關於 納粹 你必須知道的23事(重發) 愛用臉書,即使是開玩笑的也不行,在卍字符悠久的歷史中,已移除川普 ... 於 www.retrplusapp.co -

#27.踩到大地雷!川普競選廣告使用納粹禁忌符號遭臉書移除

臉書、推特發文不斷的美國總統川普這回踩到地雷。臉書今天表示,已移除川普連任競選陣營投放的廣告,理由是廣告中含有納粹德國用來標記政治犯的符號,違反臉書禁止組織仇恨 ... 於 tw.bg3.co -

#28.世界上最禁忌的符号,纳粹德国的“卐字”到底来源于哪里? - 网易

世界上最禁忌的符号,纳粹德国的“卐字”到底来源于哪里?, 於 www.163.com -

#29.無知?踩禁忌?理髮店招牌似「納粹符號」挨轟 - 台灣好新聞

踩禁忌?理髮店招牌似「納粹符號」挨轟. 新竹有一家理髮店,因為以納粹符號作為招牌,多次被德國在台協會關注,也引起許多外國人上店家專頁譴責,但 ... 於 www.taiwanhot.net -

#30.【翻譯】納粹:德國小矮人奇事 - Chris Wang

這是一篇翻譯2009年時代週刊的文章,討論一個意在嘲諷納粹的藝術家, ... 禁止使用納粹符號,保護了對某個重大歷史的禁忌,但刑事法的目標應該是保護民眾免於傷害,而 ... 於 chris916.medium.com -

#31.德國不能談的禁忌,心照不宣的納粹十字 - 風傳媒

這個名單上最前面的就是被禁止的納粹標誌:納粹十字、希特勒頭像、黨衛軍符文(Siegrune/Sigrune)以及納粹禮。1983年開始,因和納粹禮過於相似,新納粹 ... 於 www.storm.mg -

#32.永不遺忘,不開玩笑! - 新紀元周刊

納粹 雖已覆亡超過一甲子,但由於種族滅絕等暴行,其相關符號象徵至今在歐美仍是禁忌。有些國家和地區甚至連博物館內陳列的德軍武器,都要把象徵納粹的符號塗去。 於 www.epochweekly.com -

#33.納粹黨徽的設計由來@ 寫東畫西玩不盡 - 隨意窩

佛教中一般寫作「卍」。中國傳統紋樣中就有使用這個符號的萬字不到頭。在西藏原始宗教苯教中,卍字是「永恆不變」的象徵,由於藏傳佛教中使用的轉經筒都是從左向右轉,所以 ... 於 blog.xuite.net -

#34.納粹禁忌多哈利王子也踩雷- 焦點- 自由時報電子報

奧地利則訂有「納粹禁止法」,後續還補充「徽章禁止法」。在捷克和斯洛伐克,若行納粹禮最高刑度為五年有期徒刑;瑞典與瑞士視之為「仇恨犯罪」,觸犯 ... 於 news.ltn.com.tw -

#35.芬蘭空軍悄悄撤下「卐」字標誌一個遲遲走不出納粹陰影的古老 ...

芬蘭空軍的卐字標記 · 逃不過倡議者的銳眼 · 芬蘭空軍的卐字符,其實與瑞典伯爵的個人喜好有關 · 禁忌的符號VS 充滿祝福的符號 · 左旋「卍」、右旋「卐」都 ... 於 dq.yam.com -

#36.刀尖上的聲音:納粹軍歌與戈培爾的收音機 - 鳴人堂

然而,針對某些象徵納粹的特定符號、圖像或歌曲,在歐洲確實是有明文規定 ... 一甲子,但由於種族滅絕等暴行,其相關符號象徵至今在歐美仍是禁忌, ... 於 opinion.udn.com -

#37.【德國旅遊.博評】入鄉隨俗不可視納粹如兒嬉 - 香港01

不過,日本自身卻沒有這類禁忌。 歐洲方面則大不同,被侵略的國家固然對納粹標誌有所忌諱,好像英國哈里王子就曾在派對上穿納粹 ... 於 www.hk01.com -

#38.「納粹」黨徽的由來@ 談奇述異坊

「德國納粹黨」(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,NSDAP) ... 象徵,即使到了今天,在歐洲它仍然是禁忌,那麽,到底這個「惡魔象徵」是從哪裡來的呢? 於 kason2047.pixnet.net -

#39.德國文化史 - 第 367 頁 - Google 圖書結果

小說中所描寫的東普魯士的一個家庭如何在納粹主政下鑽營求生,那個憤世嫉俗而又善於 ... 性慾、猥褻、同性戀及一些約定俗成的禁忌,他將之大膽直率,赤裸裸地提出來討論。 於 books.google.com.tw -

#40.世界上最禁忌的符號,希特勒用的“卐”字,它到底源於哪裡?

作為納粹黨的標誌,對於如今的不少德國民眾來說,這是他們國家和民族不願 ... 而不單單在德國,“卐”已經成為了世界上最禁忌的一個符號,2016年,蒙古 ... 於 www.haowai.today -

#41.《名星》第20期: 習近平炮打 李克強反擊 - Google 圖書結果

馬步芳故居顛覆中國的政治正確納粹德國領導人希特勒的故居,是德國和奧地利的禁忌。但是,屠殺藏人的軍閥馬步芳,他的故宅居然成為熱門景點,甚至引發歷史爭議☆蒙克納粹 ... 於 books.google.com.tw -

#42.台中學生cosplay納粹軍隊校長辭職道歉望不要苛責學生| 立場報道

程曉銘今午代表全體師生,向歷史事件的受害者和社會大眾再次致歉,又說會借事件教導學生深入認識這議題,強化事件的歷史傷痕,了解納粹符號在國際間的禁忌 ... 於 www.thestandnews.com -

#43.卍字符的淵源與寓意(2) - 明慧網

【明慧網】在當今西方世界,卍字符很容易讓與德國納粹聯繫起來。2014年10 ... 規定禁止使用這個符號,使得這個符號在德國,甚至在全世界,成為禁忌。 於 big5.minghui.org -

#44.「納粹禁忌」懶人包資訊整理(1)

納粹禁忌 資訊懶人包(1),2017年8月14日—周末德國與美國接連發生反納粹主義再生的糾紛,在台灣,種族主義是一個禁忌,但是到了歐美,如果踩這個地雷,可就要被罰款, ... 於 1applehealth.com -

#45.納粹符號禁忌 - YCQD

納粹符號禁忌. 臉書19號移除川普連任競選團隊的一則廣告這則廣告中含有納粹德國,除罰金外刑度最高三年。 愛用臉書,推特發文的美國總統川普,這次踩到地雷,不承認或 ... 於 www.bailliphornay.co -

#46.台灣來鴻:從電影認識希特勒和二戰歷史 - BBC

一個搞變裝、原意是搞笑的活動,因為出現了納粹的符號和軍裝而演變成了 ... 為學生抱不平,認為納粹和希特勒是西方的禁忌,為什麼要施加在台灣身上? 於 www.bbc.com -

#47.納粹#禁忌#卐字大改造... - 世界公視大展精選Best of INPUT

納粹 #禁忌#卐字大改造納粹符號是歐洲普遍的禁忌,在德國的刑法中是有明訂罰責的! . 但在德國國內仍然有納粹符號的出現, 所以德國年輕藝術家最近發起「用愛塗鴉」行動 ... 於 www.facebook.com -

#48.卍- 维基百科,自由的百科全书

纳粹 德国使用了這個符號作為他們的神聖象徵,「卐」字出現在纳粹德国國旗及纳粹黨黨旗上,纳粹黨所使用 ... 該符號的使用也成為當地文化上的禁忌。 於 www.blitarkab.go.id -

#49.9.右圖標誌,在現今歐洲是一個禁忌符號,因為這是二十世紀時

右圖標誌,在現今歐洲是一個禁忌符號,因為這是二十世紀時,哪一個獨裁政權的黨徽? (A) 義大利法西斯黨 (B) 俄國共產黨 (C) 俄國布爾什維克黨 (D) 德國納粹黨。 於 yamol.tw -

#50.全世界最禁忌的符号,纳粹德国用的“卐”字,它到底来自哪里?

到如今,“卐”这个字,已经俨然成为了世界上最禁忌的符号,原因相信大家很清楚,因为它是希特勒时期纳粹党的标志,随着二战的爆发,从而为全世界广为 ... 於 www.360kuai.com -

#51.奧地利士兵蛋蛋刺「禁忌圖騰」被判囚喊冤:酒醉遭損友刺的

奧地利1名士兵近期被法院判處19個月有期徒刑,原因在於他的睪丸被發現「禁忌圖騰」 ... 法院判決指出,被告29歲士兵的睪丸上,竟然有1個納粹符號刺青,觸犯《國家社會 ... 於 inf.news -

#52.「放火先生」扮納粹爆爭議!這些符號在德國也是禁忌

代表納粹黨徽,用於納粹軍臂章,甚至成為納粹德國國旗,是納粹主義和白人主義象徵,二戰後被禁用,哈利王子也曾因穿納粹衣「符」挨轟。 集中營屠殺象徵— ... 於 tw.youcard.yahoo.com -

#53.中客在德國會大廈前做這件事犯大忌GG了 - 民視新聞

德國有反納粹法,使用和納粹相關的標誌符號都會觸法。 ... 在德國,納粹是絕對禁忌,對於和希特勒相關的仇恨言論和標誌符號,都訂有非常嚴格的法律, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#54.全世界最禁忌的符號,納粹德國用的「e」字,它到底來自哪裡?

全世界最禁忌的符號,納粹德國用的「e」字,它到底來自哪裡? ... 而一名叫做阿瑪日滿達的蒙古說唱歌手,同樣穿了一件帶有標誌「e」符號的服裝,被一 ... 於 sunnews.cc -

#55.罪惡感的代價 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

... 一九四五年到一九五○年間所發生的事是禁忌不可能拿出來討論的我 問他該怎麼做? ... 德意志民主共和國的神話所引發的爭議要在歷史地點特別是充滿象徵符號的警告與 ... 於 books.google.com.tw -

#56.最新消息好書推薦人文簡訊-台灣島嶼的納粹想像

的禁忌,不要再誤用納粹標誌。 ... 但納粹符碼最不可思議的魔力,卻正是在最嚴厲的政治禁忌 ... 街頭次文化或性虐次文化的引述,而是指向一種符號的「挖. 於 www.hcvs.hc.edu.tw -

#57.校慶時扮演納粹,是言論自由嗎? | 公民行動影音紀錄資料庫

然而,一場校園遊行過後,這群以希特勒為主題,扮演德國納粹的學生們,從 ... 卐在公共開場合張貼或發放,在歐洲,它更是許多人避而不用的禁忌符號。 於 www.civilmedia.tw -

#58.中國遊客在德國行納粹禮被捕各國禁忌彙總!_英語世界- 微文庫

兩名中國遊客在德國國會大廈(Reichstag)外非法行“納粹禮”被警方逮捕, ... 內”行“納粹禮”,因此藝術自由應凌駕於德國禁止使用納粹符號的法規上。 於 www.gushiciku.cn -

#59.世界上最禁忌的符號,納粹德國的「卐字」到底來源於哪裡?

世界上最禁忌的符號,納粹德國的「卐字」到底來源於哪裡?-首先,希特勒認為卐是雅利安人的符號,而納粹日爾曼人定義為雅利安人,在他們心裡雅利安人就是最優良的人種 ... 於 lawtagtw.com -

#60.納粹黨徽的設計由來 - 黑秀網

「卍」與「卐」作為符號由來已久,覆蓋的區域很廣,許多民族都使用過它。 ... 主義、法西斯主義,白人至上主義,因此,卐字在西方國家成為一種禁忌。 於 www.heyshow.com -

#61.日本年轻人爱用「卍」字,看不懂的外国人却愤怒了……_纳粹

有位美国网友指出,日本地图上对于寺庙的标志使用了「卍」符号,可能会引人联想起纳粹,问问论坛网友对此有什么看法? 不过即使日本迫于国际压力, ... 於 www.sohu.com -

#62.世界上最禁忌的符号,纳粹德国的“卐字”到底来源于哪里

世界上最禁忌的符号,纳粹德国的“卐字”到底来源于哪里. 昕妤科技 2020-01-21 03:11. 二战给人们带来的伤害是巨大的,不管对于欧洲或者是亚洲的国家或多或少有一些事都 ... 於 sa.sogou.com -

#63.中國遊客在國外拍照被逮捕!這33條出國旅遊禁忌 - ITW01

前段時間,兩名中國遊客因在德國國民議會大廈門口行納粹禮而遭德國警方逮捕警方在壹份聲明中說,兩人面臨使用非法組織符號」的指控,在繳納每人500 ... 於 itw01.com -

#64.【網友推薦】德國納粹道歉 - 自助旅行最佳解答

你知道德國為了納粹大屠殺道歉,但你不知道的是他們還做了這些事...2015 ... 中學高中生扮納粹、霧社...2016年12月25日· 新竹一間美髮沙龍以納粹符號 ... 於 utravelerpedia.com -

#65.戰鬥靴鞋底驚見「納粹符號」 美國廠商:中國製造的錯

這個符號在歐美國家被視為是禁忌,廠商趕緊把產品撤下購物網站,並稱是「中國製造商犯的錯」。 (皮靴,納粹,美國,北極狐,中國) 於 asar-solutionsmy.com -

#66.你知道在歐洲,使用「納粹萬字旗」或「希特勒式敬禮」會怎樣 ...

歐洲國家對納粹議題極度小心,也極度敏感。根據法國刑法規定,公開佩戴、展示納粹標誌和象徵,或穿著納粹軍服,均屬於犯罪行為,要罰1500歐元(約 ... 於 www.thenewslens.com -

#67.全世界最禁忌的符號,納粹德國用的「卐」字,它到底來自哪裡?

2000年11月,一位英國的記者在航拍德國柏林的時候,卻無意間在距離柏林110公里處的一片叢林裡在高空排到了一副用數目組成的「卐」(wàn)標誌, ... 於 read01.com -

#68.德國人有哪些禁忌? - 小蜜蜂問答

3、法律禁用納粹或其軍團的符號圖案,討厭菊花、薔薇(只用於悼亡)圖案和蝙蝠圖案。 4、忌諱核桃。 5、送花時禁止送菊花、玫瑰、薔薇,只數和花朵數不能是13或者 ... 於 beesask.com -

#69.Re: [歐洲] 在德國不要拿納粹開玩笑- 看板CultureShock

在德國或對德國人而言納粹真的是個大禁忌即使電視一直播放納粹的紀錄片就學教育 ... 開玩笑的地步市面上的商品帶有納粹符號的大概只有台灣這種地方流行符號歸符號歷史 ... 於 pttfoodtravel.com -

#70.踩到大地雷!川普競選廣告使用納粹禁忌符號遭臉書移除

臉書、推特發文不斷的美國總統川普這回踩到地雷。臉書今天表示,已移除川普連任競選陣營投放的廣告,理由是廣告中含有納粹德國用來標記政治犯的符號, ... 於 www.chinatimes.com -

#71.觸禁忌!川普競選廣告用納粹符號臉書移除 - 工商時報

臉書(Facebook)今天表示,已移除美國總統川普連任競選陣營投放的廣告,理由是廣告中含有納粹德國用來標記政治犯的符號,違反臉書禁止組織 ... 於 ctee.com.tw -

#72.【時評】 中國遊客因一張擺拍照在德國被捕 - 微文庫

兩名中國遊客在德國國會大廈前行納粹禮而遭到德國警方逮捕, ... 痛定思痛,以政治禁忌的形式對納粹的思想、標誌、符號乃至一切可確定聯想至納粹的 ... 於 weiwenku.net -

#73.中國遊客因這個姿勢拍照被捕!國外這些禁忌,你都知道?

德國對納粹符號的不容忍是極其出名的。 根據德國法律:. 以擾亂公共安寧形式公開或在集會中對納粹黨執政期間暴行、專政 ... 於 hk.trip.com -

#74.媒體: 行納粹禮或被判刑? 這些境外遊禁忌不可不知! - 楠木軒

在德國,“對仇恨言論及與希特勒和納粹相關的標誌符號有着嚴格的法律約束”,情節嚴重者將被判處3年刑罰。 ... 境外遊容易觸碰哪些易被忽視的當地法規和文化禁忌? 於 www.nanmuxuan.com -

#75.[達人專欄] 【雜文】禁忌的符號 - 創作大廳

其實是有的,只是本世紀以來,希特勒與納粹,已經從「歷史罪人」升高到了「極端主義的代言人」,他被人們視為充滿暴力與血腥的極端主義代表,提到納粹便會 ... 於 home.gamer.com.tw -

#76.學生扮納粹風波校長發辭職聲明稿| 台灣英文新聞 - Taiwan News

新竹光復中學學生變裝扮納粹事件引風波,並引發以色列、德國譴責。 ... 學生更深入認識此議題,強化此事件的歷史傷痕,了解納粹符號在國際間的禁忌。 於 www.taiwannews.com.tw -

#77.:: 奇美博物館提琴收藏數位典藏計畫::

創作. 製琴師: unknown. 歷史: 羅茲猶太區(Łódź Ghetto)是德國納粹在1939年於波蘭建立的猶太人隔離區,猶太小提琴家溫鮑姆(Weinbaum)即被囚禁在此。 於 cm2.chimeimuseum.org -

#78.希特勒為何用這個符號代表納粹?卐跟卍有何不同?大部分人不 ...

希特勒為什么用這個符號來代表納粹?納粹黨和納粹黨有什么區別?大多數人不知道當我們想到希特勒時,首先想到的是一個“戰爭狂人”,他建立了納粹并發動了第二次世界大戰 ... 於 765news.com -

#79.佛教1 - 宗教符號

納粹 德國和納粹黨的標誌與佛教卐字相似,但兩者有少許差異:納粹標誌的方向通常係屬黑色,呈45度傾斜;而佛教信仰中的卍字,多是明亮色彩,右旋和左旋均有使用,通常無有 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#80.納粹符號ss - Xvux

在納粹毀掉這個符號,並且用它給許多人烙上恐懼之前;這個符號在世界各地就已有了悠久的 ... 這些符號在德國也是禁忌近日,知名Youtuber放火先生在Youtube年終聚會扮成 ... 於 www.koolcardls.co -

#81.女生,想在脖子後邊紋個佛家萬字元號卍。黑色的。請問大家 ...

有沒有什麼禁忌 ... 不好哈,你可以去查查,法西斯的符號也是這個,代表納粹。換一個好看的吧。 ... “卍”形符號的寫法歷來有左向“卍”和右向的“卐”兩種。 於 www.cherryknow.com -

#82.理髮店招牌貌似納粹符號店家:那是4支剃刀 - Tvbs新聞

店家或許知道該符號的禁忌,但是卻將此禁忌錯誤分類至「宗教禁忌」或「文化禁忌」之一,認為那是「德國人不用納粹符號」,就如同「印度教不吃牛肉」、「 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#83.独立中文笔会作品年鉴【第一卷】 - 第 88 頁 - Google 圖書結果

被激怒的人,口無遮攔,一無禁忌;力虹也是同樣。 ... 成癮、永不悔改的劊子手、一個業已犯下、正在犯下比納粹帝國更加嚴重、更加駭人聽聞的反人類、反文明罪行的政權」, ... 於 books.google.com.tw -

#84.納粹符號的蘋果、安卓和微軟相關APP

納粹符號 在The News Lens 關鍵評論網Facebook 的評價; 納粹符號在凡槿(廣告小妹) Facebook 的評價; 納粹符號在文茜的世界周報Sisy's World News Facebook 的 ... 於 app.mediatagtw.com -

#85.世界上最禁忌的符號,納粹德國的「卐字」到底來源 ... - 今天頭條

首先,希特勒認為卐是雅利安人的符號,而納粹日爾曼人定義為雅利安人,在他們心裡雅利安人就是最優良的人種。第二個說法是羅伯特·佩恩提出來的,他認為 ... 於 twgreatdaily.com -

#86.世界上最禁忌的符号,希特勒用的“卐”字,它到底源于哪里?

作为纳粹党的标志,对于如今的不少德国民众来说,这是他们国家和民族不愿提及的不堪回忆,更是耻辱和伤痛,也就不难理解大家为何会排斥这个符号了。 於 page.om.qq.com -

#87.銘記歷史警示未來:德國如何反省二戰侵略歷史--新聞報道

2015年5月3日,在德國達豪納粹集中營紀念館,德國總理默克爾(左二)向 ... 而且禁止使用任何具有納粹象征的標記符號、標語和徽章,對同情納粹、對 ... 於 cpc.people.com.cn