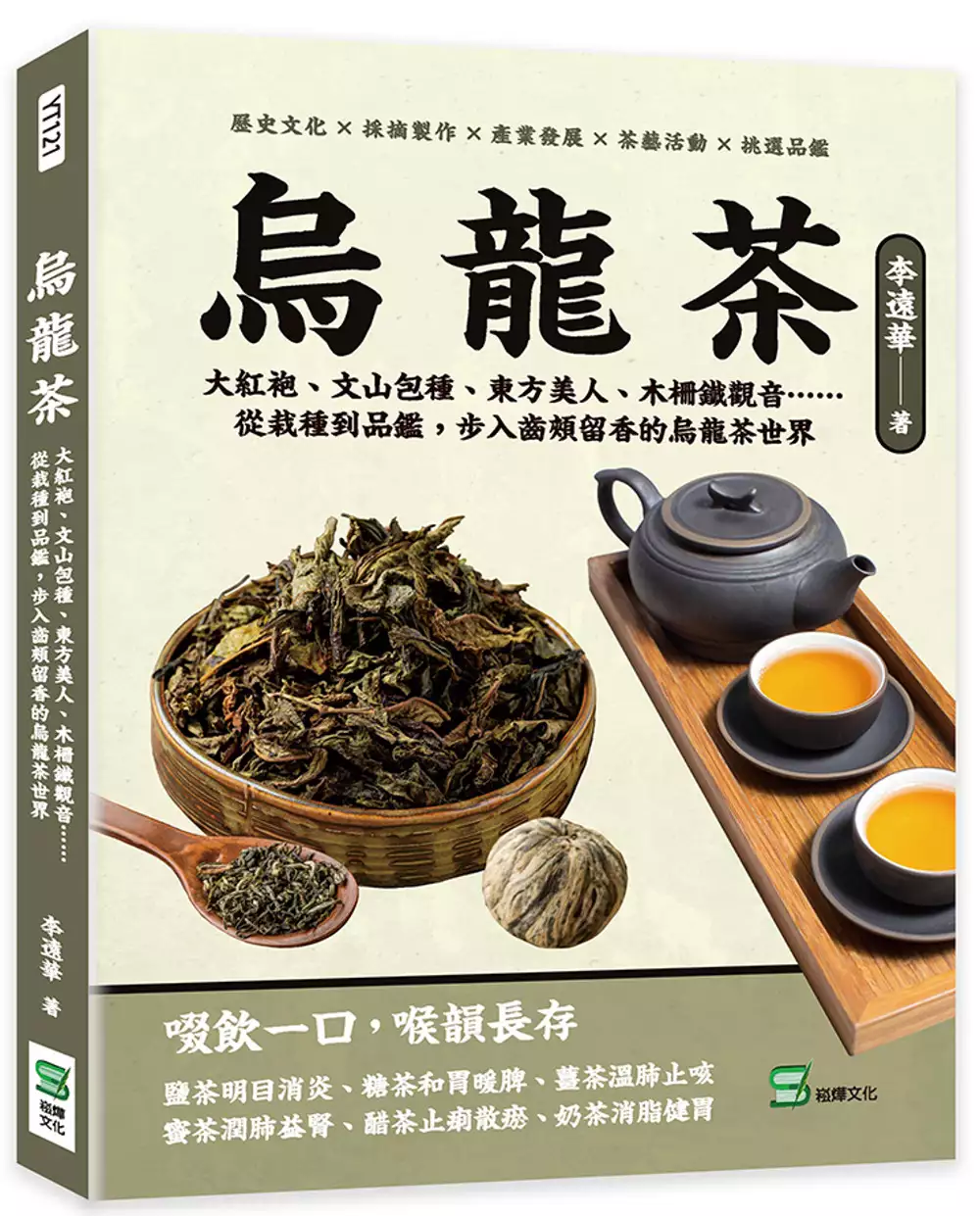

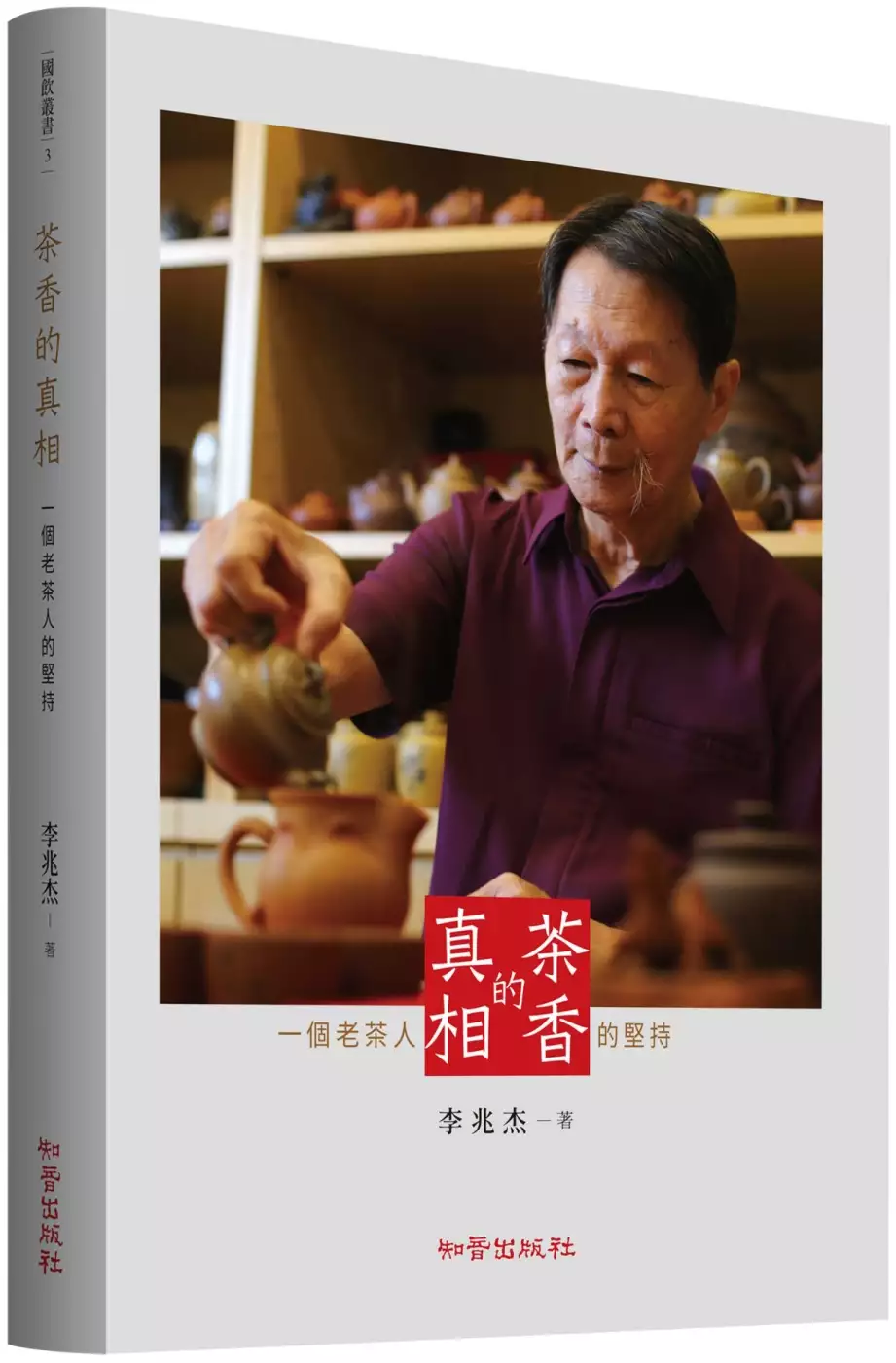

紫砂壺鑑定的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李遠華寫的 烏龍茶:大紅袍、文山包種、東方美人、木柵鐵觀音……從栽種到品鑑,步入齒頰留香的烏龍茶世界 和李兆杰的 茶香的真相:一個老茶人的堅持都 可以從中找到所需的評價。

另外網站如何鑑定紫砂壺年齡?YS - 橡樹文檔也說明:由於紫砂器流傳的時間並不是太長,考古發掘出土物又極少,各大博物館的舊藏品也很有限,絕大多數作品是由民間一代一代傳下來的,因此可供鑑定參考的標準器並不 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和知音所出版 。

國立中正大學 中國文學研究所 毛文芳所指導 楊建國的 玩具新論:明清器玩美學發微 (2020),提出紫砂壺鑑定關鍵因素是什麼,來自於玩具、器玩美學、明清、鑑賞、身體、身體感。

而第二篇論文台南應用科技大學 視覺傳達設計系碩士班 黃鈴池所指導 田自強的 法藍瓷設計的藝術性與實用性之研究-以瓶為例 (2020),提出因為有 個案分析、法藍瓷、瓷器造形、視覺造形設計的重點而找出了 紫砂壺鑑定的解答。

最後網站鉴定“顾景舟”紫砂壶 - 普洱茶則補充:生活水平的提高以及市场的升温,紫砂壶收藏渐渐从文人雅士转变成普通大众,现已成为全民收藏。顾景舟大师的紫砂壶更是受到众藏家的争抢,顾景舟紫砂壶收藏大军的庞大, ...

烏龍茶:大紅袍、文山包種、東方美人、木柵鐵觀音……從栽種到品鑑,步入齒頰留香的烏龍茶世界

為了解決紫砂壺鑑定 的問題,作者李遠華 這樣論述:

北包種,南凍頂 啜飲一口,喉韻長存 從歷史文化到種植製作、茶藝活動, 一同踏入芳香四溢的烏龍茶世界 ★什麼是烏龍茶? 烏龍茶又名青茶,起源於明末清初,屬於半發酵茶,是經過採摘、萎凋、搖青、炒青、揉撚、烘焙等流程後製出的品質優異的茶類。全球烏龍茶主產地分別為福建、廣東以及臺灣,而安溪鐵觀音、武夷岩茶、鳳凰單叢、臺灣烏龍茶是主要產品。 ◤高山雲霧出好茶:一觀寶島烏龍茶◢ ◎臺灣烏龍茶按照發酵程度的不同分為輕發酵和重發酵兩大類,根據海拔高度不同分為高山茶和平地茶。一般而言,產地高度越高,烏龍茶品質越好。 ◎臺灣不同緯度和地形中養育著許多不同特性的茶種,從北至南,由西到東

,因不同的山系高度,產茶地區不勝枚舉,每個產區的茶葉都有其不同的特色。 ◎臺灣名茶:文山包種、鐵觀音、東方美人、凍頂烏龍……其茶葉外觀、茶湯色、口感、氣味分別有什麼差異? ◤吃茶流小壺泡法:臺灣烏龍茶茶藝精神◢ ◎「吃茶流」要求茶人在泡茶的過程中融入自身情感,結合禪的哲理來體會整個泡茶流程的藝術——從「靜、序、淨、省」中去追求茶禪一味的理想境界。 ◎「靜」——在泡茶吃茶時寂靜無雜音。從舉止的寧靜,達到心靈的寧靜,在寂靜中展現美感。 ◎「序」——擺設茶具時要依次放置,泡茶的步驟講求井然有序,使自己無論做什麼,思想都能周詳而統一。 ◎「淨」——透過修習茶藝來淨化心

靈,培養淡泊的人生觀。 ◎「省」——茶人應經常反省自己學習的態度是否虔誠;泡茶時是否將茶的內質發揮到極致,藝茶時內心是否力求完美,是否把茶道的精神落實到日常生活態度中。 其他還有: 烏龍茶為何叫烏龍?烏龍的傳說與民間故事 如何品一杯好茶?瓷器、水質、水溫皆不可馬虎 由外銷轉為內外銷並重,臺灣茶產業的趨勢與發展 最早的茶藝館在臺灣:茶業與傳統藝術相結合,古色古香的茶室文化 附錄:安溪烏龍茶、武夷岩茶、鳳凰單叢茶、臺灣烏龍茶主要種植品種與特徵表 本書特色 本書從烏龍茶的起源說起,詳細介紹了烏龍茶的歷史與在臺發展。從茶葉種植到採摘、製作,再到茶葉的選購與保存

,以及茶具、奉茶禮儀、茶俗、烏龍茶傳說、茶事活動、商業概況等等,並鑑賞30種烏龍茶種,搭配上百張精美圖片,帶領各位讀者踏入齒頰留香、餘韻猶存的烏龍茶世界。

玩具新論:明清器玩美學發微

為了解決紫砂壺鑑定 的問題,作者楊建國 這樣論述:

本論文以明清兩代有關器玩審美、賞鑑、品味為核心,掘發周邊環節包括:身體感、雅俗觀、物質文化、器物與人互動等思考面向。主要的問題意識是:在器物與人關聯的歷史長河中,器物從「用」而「無用」而「多用」,從「實用」而「審美」而「商品」,迄於明清社會各階層對器物之態度或抑或揚、褒貶糅雜,呈現多元樣貌,筆者乃聚焦於器玩,以美學角度予以顯題化,並以茲做為歷來「人為主體、物為客體」二元思考取向之鑑戒與反思。依此提問脈絡,本論文取徑於當代融合身心物於一爐之諸種路向,如:場域、身體、身體感、氣氛與情境、之間(間距)等,嘗試對明清器玩文獻進行美學視域之梳理與辨析。「場域」 (Field) 乃當代布迪厄(1930

-2002)所提出的社會區分概念,涉及權力、階級、身份的角力,更洞察慣習(Habitus)之養成乃生手晉身專家的關鍵條件;另有一「場域」概念乃涵容更廣袤的天、地、神、人,其往來流動於「之間」,交互融攝、彼此映照、相互開顯、共榮互惠;兩種動態性「場域」概念恰可觀照器物與人、天地、歷史變遷的交互消長,為明清時期之「玩具」勾勒具體而微的文化輪廓。其次,「身體」貫串明清的氣學與心學,又同時是人與器物互動的主要媒介,無論製作、使用或品鑑器物,莫不依傍各器官賦予「身體感」的整體運作,並可證成身體自覺與生命轉化,本文遂援引為核心視角,大大增益器玩文獻理解的深度與廣度。至於「氣氛與情境」的「體知美學」,兼裒身

心物一如,儼然為理學、心學、氣學相繼的明清思想指出趨向,除安頓身心性命外,在器物與身體的關聯中,扮演不可忽視的力量;再者,梅洛龐蒂(1908-1961)身體現象學所構想的身體主體,是一被物所觸及的身體自我,因物之呼喚而有觸情、觸發、回應、感受與氣氛的互動,提供賞鑑明清器物之美學新視角。緣於上述諸種關懷,本文之「新論」,特以環繞「器玩美學」的「之間」取向,側顯場域、鑑賞、製器與傳播四個向度,嘗試建構明清時期器玩美學體系,並兼為當代反思批判的對話空間做出綿薄貢獻。

茶香的真相:一個老茶人的堅持

為了解決紫砂壺鑑定 的問題,作者李兆杰 這樣論述:

有別於茶藝師的講求茶的美學,與茶農、茶商講求茶的滋味。本書作者,是一位經驗豐富而務實的茶工作者。 本書是作者四十年來從事茶行業的工作心得,記載著他的經歷、他的摸索、他的堅持。 從迷人的茶香出發,作者追尋茶的本質,茶與人的健康,追尋茶最佳的製作方式。 作者娓娓道來,他製茶的經驗、製茶的創新。這些敘述,不僅記錄了臺灣茶葉輝煌發展的過程,也呈現了一代茶人努力不懈的精益求精。 作者堅持茶葉製作的本質,呼籲回歸醱酵與烘焙的傳統工藝。作者數十寒暑的親力親為,是臺灣茶葉多采多姿的主頁之一。

法藍瓷設計的藝術性與實用性之研究-以瓶為例

為了解決紫砂壺鑑定 的問題,作者田自強 這樣論述:

法藍瓷(Franz)是蜚譽國際的台灣本土瓷器品牌之一。目前國內對法藍瓷的研究,多專注於其行銷手法,少有以設計的角度與文創的觀點來研究法藍瓷的產品。因此本研究乃從設計之面向對法藍瓷產品進行研究,探討消費者對法藍瓷設計的觀感並釐出設計的影響因素。 本研究以法藍瓷之瓷瓶為探討對象,並對法藍瓷瓷瓶之各種設計因素如何融入其作品的作法做研究,首先針對法藍瓷歷年瓷瓶作品進行抽樣,再將抽取的樣本透過「內容分析」對產品設計元素做有系統的探討。另外,為了解消費者對法藍瓷瓷瓶設計的觀感,透過實徵方式從事「問卷調查」以量化方式進行評量。最後利用統計分析的方法,對內容分析與量化結果做比對、分析及歸納,以形成研究

結果。 本研究數據分析的結論如下:(1)法藍瓷作為禮品無論在設計和藝術都極為出色。(2)法藍瓷瓶的設計極受女性的喜愛。(3)男性對將法藍瓷瓶為禮品的接受度高。(4)法藍瓷瓶與東方文化結合的接受度,遠高於與西方文化的結合。(5)有藝術背景的更能感受到法藍瓷是有故事性與有文化內涵的。希望本研究的結論對於法藍瓷後續的產品的開發策略有些參考的價值。

紫砂壺鑑定的網路口碑排行榜

-

#1.教你一招辨别紫砂壶真与假的窍门!

收藏紫砂壶,不仅要了解古代紫砂文化史,更要全面掌握当代紫砂生态,从收藏当代紫砂壶来说,近50年宜兴紫砂发展是翻天覆地的,现在收藏界以讹传讹的 ... 於 www.lyspdl.com -

#2.清朝順治年的紫砂壺怎麼鑑定

紫砂壺 從草創的明代正德年開始到清末,時間長達四百餘年,前後出現不少制壺名家。同時,隨時代的演變,每一時代有每一時代的作品特色。 於 www.locks.wiki -

#3.如何鑑定紫砂壺年齡?YS - 橡樹文檔

由於紫砂器流傳的時間並不是太長,考古發掘出土物又極少,各大博物館的舊藏品也很有限,絕大多數作品是由民間一代一代傳下來的,因此可供鑑定參考的標準器並不 ... 於 www.oakbay.cc -

#4.鉴定“顾景舟”紫砂壶 - 普洱茶

生活水平的提高以及市场的升温,紫砂壶收藏渐渐从文人雅士转变成普通大众,现已成为全民收藏。顾景舟大师的紫砂壶更是受到众藏家的争抢,顾景舟紫砂壶收藏大军的庞大, ... 於 www.puer10000.com -

#5.論交亙古:王度文物收藏集 - 第 29 頁 - Google 圖書結果

... 度特別看中其中一把用松、竹、梅三種材段束成壺身的紫砂壺,「我只買這把壺,行嗎? ... 拜訪台灣收藏界的朋友,打算來個以壺會友,順便請台灣的收藏朋友幫忙鑑定鑑定。 於 books.google.com.tw -

#6.顾景舟紫砂壶如今价值几何如何区分真假“顾景舟紫砂壶”

王女士色泽温润,是上好的宜兴紫砂泥料。 3、紫砂壶鉴定要看制作工艺。顾景舟制作技艺高超,其壶均为手工制作,手工制作的紫砂壶具有生气 ... 於 k.sina.cn -

#7.業內高手都知道!鑑別紫砂壺的五字法(組圖)

換言之,「真正懂行的人,能在一眼之間就分辨出是不是老壺。」實際上分辨真假很簡單,如果能掌握下面的幾點,你就能成為內行! 老紫砂五字鑑定法. 於 www.secretchina.com -

#8.紫砂鑑定-優惠價格與網購推薦商品-2021年7月

紫砂鑑定優惠價格與推薦商品,紫砂壺、紫砂保溫杯、紫砂盆在MOMO、蝦皮、PCHOME優惠價格,找紫砂鑑定就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#9.張學明[紫砂壺鑑定專家] - 中文百科知識

一九七○年畢業於北京大學歷史系,關心時政,博學多才、酷愛收藏中國古陶瓷收藏家,尤以集藏宜興砂器蜚聲海內外紫砂壺鑑定專家張學明張學明出生於一九四六年,漢族, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#10.紫砂鑑定的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

拉絲紋收藏證書古玩字畫鑑定珍藏證書製作紫砂壺藝術品玉器證書定制個性化作品證書定制LOGO可打印內芯. 245 - 299. 運費$60. 露天拍賣Icon. 露天拍賣. More Action. 於 www.lbj.tw -

#11.求高手鑑定這個紫砂壺大概什麼年代的 - 小蜜網

紫砂壺 從草創的明代正德年開始到清末,時間長達四百餘年,前後出現不少制壺名家。同時,隨時代的演變,每一時代有每一時代的作品特色。 於 www.bees.pub -

#12.(鑑定不求人系列)顧景舟紫砂壺鑑定:四點學會,紫砂全對

現在紫砂市場上有很多顧景舟款的紫砂壺,到處可以遇見“顧景舟”,但這些顧景舟款的紫砂壺,你要理性對待,不要聽信商家編講的精彩故事, ... 於 uetie.com -

#13.請教紫砂壺鑑定 - Mobile01

請教紫砂壺鑑定- 各位前輩好,小弟最近買了一壺紫砂壺,但是不確定是否為化工(小弟對茶壺沒有研究),請各位前輩幫忙鑑定一下此壺是否可以泡(正常使用) ... 於 www.mobile01.com -

#14.紫砂壺的鑑定法與價值 - 每日頭條

紫砂壺 的泥料製作過程如下: 從礦層中開採出的紫泥,俗稱生泥。似塊狀岩石,經露天攤曬風化,使其鬆散,然後經初碎、粉碎,按產品要求的顆粒數目,送風 ... 於 kknews.cc -

#15.手工紫砂壺鑑別方法介紹 - 極客派

手工紫砂壺鑑別方法介紹,如何鑑定紫砂壺紫砂壺的鑑別方法,1樓土巴兔裝修紫砂壺從古代來說就是一種工藝品,流傳至今,紫砂壺的價值已經比較有所提高了 ... 於 www.jipai.cc -

#16.谈谈紫砂壶的鉴别- 美壶网手机版

谈谈紫砂壶的鉴别, 化工壶与紫砂壶 价格 原矿紫砂制作成本,光原矿泥料费就不少 ... 紫砂壶鉴别少不了接触印章款识,通过印章款识是鉴定一款紫砂壶的年代以及价值的最 ... 於 m.51pot.com -

#17.北京源宝堂文物鉴定中心紫砂壶知识哪些壶不能用?_朱泥

作为品茶、饮茶、鉴茶的利器紫砂壶,这个物件自大明朝崛起就开启了其注定不平凡的一生!茶文化在中国拥有着举足轻重的地位,老话说的好“红尘千丈三杯酒 ... 於 www.sohu.com -

#18.鑑定全手工紫砂壺 - Medium

全手工壺稱為紫砂壺中最耀眼的明星沒有任何誇張之處,任何愛壺的人都對之夢寐以求。一把製作精良的全手工紫砂壺,哪怕不是大師手筆,依然能夠身價百倍 ... 於 medium.com -

#19.從紫砂壺的鑑定方法來辨別,您手裡的紫砂壺應該值多少錢

而市場上微商、壺商虛假炒作的又愈演愈烈,結果是紫砂壺愛好者的購買體驗都非常的差,關注紫砂壺拍賣的朋友應該也有了解,近期來紫砂壺的拍賣市場也是 ... 於 auzhu.com -

#20.紫砂壶制作年代鉴定 - 新闻

紫砂壶 的风格特色,与其它门类的工艺美术作品是共通的。近些年来,经过众多相关专家学者的不懈努力,同时结合近年来地下出土物的印证,对紫砂壶制作 ... 於 new.qq.com -

#21.怎樣鑑定紫砂壺的好壞? - 雅瑪知識

1、色澤:好的紫砂壺因其製作原料含石英,在燈光下可看到光澤;2、均衡度:把紫砂壺放在桌面上,壺嘴、壺口和壺柄在一條直線上;3、密封性:一是壺蓋和壺口吻合性好, ... 於 www.yamab2b.com -

#22.購買[紫砂鑑定]須知 - 屬於我的藝術設計的部落格

內容簡介. 「一兩紫砂一兩金」已不足以形容紫砂壺的價值, 2013年,一把近代名壺在拍賣場上以台幣7300萬成交; 這小小的泥壺究竟有什麼魅力, 於 design03aa.pixnet.net -

#23.紫砂壶的鉴定方法

鉴定紫砂壶 的真伪,可从两个方面着手。一是从亮色上看。真正的紫砂壶体重、色紫,因为长期为人手抚摩,上面呈现出汕润的光亮。 於 www.ygnd.com -

#24.周桂珍紫砂壶去哪里鉴定拍卖-新闻频道 - 手机搜狐

周桂珍紫砂壶去哪里鉴定拍卖. 深度文化 03-09 10:02 大. 在今年交易会上,紫砂壶同样不少见。其中,“何道洪制圣珠提梁壶”以149.5万元成交,代表艺术家典型风格 ... 於 m.sohu.com -

#25.明清/民國初期《字畫鑑定》《紫砂壺》買賣- 文化博物館

付款與 運送:星期六日得標者,以轉帳或匯款為優先,此特價商品六日暫無 貨到付款,寄送方式以便利商店「店到店」方式, 優惠紫砂會社壺友免運費。 泥料:紫泥容... 於 antique-store-895.business.site -

#26.玩老壶必须要知道的几点:明清紫砂壶的鉴赏特征

所以紫砂壶上的款识区别于瓷器,鲜有纪年款出现(故宫藏品中有少量带年款的紫砂壶),而多见紫砂艺人的个人名章款识。这样的大量工匠名章款识就极易给鉴定 ... 於 3g.163.com -

#27.2021年佳士得拍賣鑑定成功顧景舟合作紫砂壺(台幣二千萬 ...

... 應有色澤固有清洗過但前賣家運送碰撞導致壺口缺一角#喜歡帶價私訊購買2021年佳士得拍賣鑑定成功顧景舟合作紫砂壺(台幣二千萬)早期古董一廠顧景舟壺金石印茶壺. 於 shopee.tw -

#28.紫砂壺鑑定_百度百科

紫砂壺 ,是具有收藏價值的“古董”,名家大師的作品往往一壺難求,紫砂壺曾是中國特有的手工製造陶土工藝品,現也有機器大批量製造的。製作原料為紫砂泥。紫砂壺從選泥、 ... 於 baike.baidu.hk -

#29.紫砂壺鑑定 - 靠北上班族

鑑定 方法紫砂壺從選泥、製作成壺坯等關鍵工序都是用手工操作的,因而製作十分精細。陶坯一般多不上釉,以其自然色澤取勝,只是在陶坯成型後,上面印刻的書畫詩文紋案都 ... 於 ofdays.com -

#30.紫砂壺怎麼鑑定紫砂壺的鑑定方法 - 愛茶網

紫砂壺 怎麼鑑定紫砂壺的鑑定方法,紫砂壺屬於陶土茶具中的一種,但卻稱為了中國茶具的瑰寶之一。正所謂人間珠寶何足取,宜興紫砂最要得,無論是在古代 ... 於 www.itea.wiki -

#31.手工紫砂壺鑑定

手工紫砂壺鑑定紫砂壺綴球王敏紫砂壺紫砂壺養紫砂壺入門文革紫砂壺紫砂壺綴球款名人紫砂壺系列紫砂壺吳群祥根蘭紫砂壺,手機行動版. 於 m.wxfgc.com -

#32.紫砂老壺飛速升值三招教你鑑定明清紫砂壺 - 歷史大講堂

紫砂老壺飛速升值三招教你鑑定明清紫砂壺,紫砂壺收藏市場行情在去年年末啟動後不斷走強。由於紫砂壺的升值空間較大,投資收藏紫砂壺的人在廣東數量 ... 於 www.inhistory.cc -

#33.何道洪紫砂壺哪位大師幫鑑定一下真假 - 多學網

何道洪紫砂壺哪位大師幫鑑定一下真假,1樓章丘長白山書落款不對壺形太媚2樓匿名使用者不是工藝達不到3樓匿名使用者肯定不是壺款工都不對。 於 www.knowmore.cc -

#34.怎樣鑑定紫砂壺和收藏紫砂壺? - 小熊問答

工藝上的鑑定,紫砂壺成型工藝是第一批國家非物質文化遺產傳承保護名錄中的,現在說的全手工、半手工其實並沒有非常準確地表達出傳統成型工藝的核心 ... 於 bearask.com -

#35.如何鑒別紫砂壺? - GetIt01

2.灌漿壺的成型原理是將泥料打成砂漿,注入凝固劑調配均勻後,倒入兩片均勻的模具,凝固後取開模具壺就成型了。 所以所有灌漿壺從壺把外側到壺嘴外側可以找到一條將紫砂壺 ... 於 www.getit01.com -

#37.台灣茶,你好 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

其他瓷器製成的茶具還有鑑定杯、鑑定碗、鑑定匙 ... 大部分的人,在走入茶道的領域一段時間之後,都會選擇紫砂壺作為常用的沖泡器具。紫砂壺的學問非常深,要搞懂紫砂壺 ... 於 books.google.com.tw -

#38.我有一把顧景州紫砂壺,請大師鑑定 - 櫻桃知識

顧景舟的紫砂壺,是現代的仿品。 3 紫砂小杰. 顧景舟的壺市面上比較難尋的,僅僅看看圖片也是沒辦法能分辯出來的。 最好還是多找專人鑑定一下的好。 於 www.cherryknow.com -

#39.今晚咱來去迺夜市艋舺X 廣州街X 梧州街萬華三大夜市 - 蕃新聞

紫砂壺 的制作與書畫作品一樣,是屬於一個人的藝術成就,作者都會在壺蓋內、壺底與壺把,這三個位置壓上鈐印做為鑑定憑證。 於 n.yam.com -

#40.古紫砂器鑑定專家周俊:成型工藝是紫砂器斷代的重要依據之一

周俊在《早期紫砂壺的品鑑》講座上概述了明代以來紫砂壺的製作歷史、製壺名家,分析紫砂泥的類別,強調紫砂器成型工藝對於古紫砂器斷代的重要意義。 於 www.teartchat.com -

#41.[分享] 好用的全手工紫砂壺鑑定工具- 看板Tea - 批踢踢實業坊

目前在匪區的紫砂壺供應市場很亂本山泥料少之又少真正全手工壺也非常低泥料比較麻煩要對原礦、練泥的過程、製作方法…等. 於 www.ptt.cc -

#42.真品徐漢棠款紫砂壺怎麼鑑定真偽,印章怎麼鑑定 - 嘟油儂

真品徐漢棠款紫砂壺怎麼鑑定真偽,印章怎麼鑑定,1樓壺蓋內部有名二字也應該要有周姓落款這樣更加完整。不過也不能斷定是贗品2樓魯白秋蘇鴻徐漢棠紫砂壺 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#43.【品茶】真假紫砂壺,3分鐘即見真章- 藏家李海說 - 居寶緣 ...

李海指出,這種分辨方式簡單實用,很容易分辨是否紫砂壺。這種鑒定方式由材質決定,泥比紫砂要軟。泥壺是用轉盤轉動,用手去塑型,所以壺底 ... 於 gbytreasure.pixnet.net -

#44.【茶壺鑑定師】1000518紫砂壺稀少價高購壺... +1 | 健康跟著走

茶壺鑑定師:1000518紫砂壺稀少價高購壺...,台灣的民眾普遍都有泡茶的習慣,一泡好茶除了茶葉、功夫以外,茶壺也是一項很重要的東西。有在泡茶的民眾都知道,「茶壺」 ... 於 tag.todohealth.com -

#45.顧景舟紫砂壺鑑定秘籍(記得收藏),說不定你手上的就是仿的!

說起當下的紫砂壺收藏,顧景舟一定是一個繞不開的名字,也是紫砂愛好者最熟悉的名字之一。顧景舟先生是我國紫砂陶藝名家,也是中國工藝美術大師之一。 於 twgreatdaily.com -

#46.獨家》清理父親遺物意外發現百支顧景舟紫砂壺 - 自由時報

... 於父親往生後陸續整理遺物,清出上百支顧景舟落款紫砂壺,經台積電創辦人張忠謀首席顧問、已故收藏家王度顧問及古文物商安展皜多年鑑定,至少有60 ... 於 news.ltn.com.tw -

#47.高價買到贗品紫砂壺商人提告 - 中國時報

高雄一名從事紫砂壺買賣的蔡姓男子,先後向朋友買了五把總價二十多萬的名家壺,但是經鑑定,其中只有一把是真品,其他都是贗品。買家要求退貨, ... 於 www.chinatimes.com -

#48.鑑定紫砂壺的方法 - 日間新聞

紫砂壺 的透氣性紫砂壺的宜茶性主要源自有一個很特殊的結構——雙氣孔 ... 紫砂壺在泡茶的時候,茶湯和紫砂外的空氣有一個非常好的呼吸,非常的通暢。 於 www.daytime.cool -

#49.紫砂壺類收藏------紫砂鑑定------珍藏本----福建美術 - 露天拍賣

你在找的收藏類工具書-◇*◇---紫砂壺類收藏------紫砂鑑定------珍藏本----福建美術---◇*◇就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#50.茶說壺途-- 紫砂印款資料庫

茶說壺途-- 紫砂印款資料庫. 「印款」為紫砂 ... 最後還是重申,章款比對只是紫砂壺真仿鑑定的條件之一,並非絕對,但章款不對,就要很謹慎,因為壺對的機會就很小了。 於 signet.teapotway.com -

#51.古瓷器及紫砂壺專業鑑定服務

主要收藏古董瓷器及紫砂茶壺. 藏品規模龐大, 品種豐富. 並定期開辦鑑定課程 : A. 《古瓷器及紫砂壺鑑定課程/ 10 課》. B. 《古瓷器鑑定進階課程- 青花瓷及彩瓷/ 4 課】. 於 www.cockbowl.hk -

#52.求紫砂壺鑑定何道洪老師作品!二十年前朋友贈送

求紫砂壺鑑定何道洪老師作品!二十年前朋友贈送,1樓匿名使用者確實不對。這個壺做工泥料包括造型都比較低端,二十年前的倒是有可能,有一定時代特徵, ... 於 www.betermondo.com -

#53.紫砂壶鉴定实战案例:真假朱泥壶 - 凤凰网

壶友问:卖家说是陈腐几十年的泥料,朱泥,是不是全手工? 鉴定结果:前两张颜色不对,如果颜色接近最后两张,泥料确实就是朱泥。 於 ishare.ifeng.com -

#54.我家有一宜興紫砂壺,請專家鑑定一下年代,有沒有收藏價值 ...

我家有一宜興紫砂壺,請專家鑑定一下年代,有沒有收藏價值?謝謝,1樓贏升這個不是紫砂壺,是紅泥沙壺,當代的作品約30年。 2樓匿名使用者收藏價值還是 ... 於 www.beterdik.com -

#55.紫砂壺如何分辨真假?內行人:3分鐘教你這幾招就夠了 - 壹讀

普通陶土的假紫砂壺,敲擊聲音沉悶渾厚短暫;瓷器敲擊的聲音比紫砂的更加清脆有點像金屬撞擊的聲音,一般人不好區分。但是有一點非常明顯的區別就是,瓷器 ... 於 read01.com -

#56.明清紫砂壺的鑑賞特徵,附顧老鑑定筆記 - 華文頭條

玩老壺必須要知道的幾點:明清紫砂壺的鑑賞特徵,附顧老鑑定筆記. 2020-08-04 17:01:27美食. 紫砂壺自明代誕生,經過清代近三百年的發展,行至今天來到最為輝煌的時刻 ... 於 www.digfamily.com -

#57.怎么鉴定紫砂壶真假,顾景舟鉴定紫砂壶古器三十六招 - 访砂网

紫砂 江湖上,老壶鱼龙混杂,真假难辨。坊间口头相传的“顾景舟鉴壶36招”流传至今,奉为圭臬。这些简短的话语,看似随意,实则是顾景舟先生多年考证的 ... 於 www.fangshapot.com -

#58.古壺鑑定完整相關資訊 - 幸福屋

明紫砂提梁壺南京嘉靖十二年墓出土上百年的 ...缺少字詞: gl= tw中國拍賣近億名壺在台發現疑同款真品- 生活- 自由時報電子報2017年11月29日· 張鵬圖遺留 ... 於 homedesigntutor.com -

#59.紫砂壺鑑定:這把提樑紫砂壺是否為顧景舟大師之作? - ITW01

【極速鑑寶】平臺紫砂壺鑑定專家曹洪老師看過圖片後表示,這是一把朱泥壺,造型工藝精到。雖然壺上面有顧景舟的嵌印,但是這把壺不是顧景舟親自制作 ... 於 itw01.com -

#60.紫砂壺鑑定和珠寶鑑定的不同@ 茶與壺藝術中心 - 隨意窩

前些日~壺友們來訪并帶來其新收購的砂壺時、內有一現代梅花砂壺、 此壺据壺友談起有真假爭議性、順便求判定壺的真假‧ 只是B級仿品(仿冒)的膺品壺、已令壺友頭痛萬分 ... 於 blog.xuite.net -

#61.真壺紫砂茗器大地-紫砂壺,名家壺,朱泥壺

以前有玩過一些壺有暗傷(即內部有裂痕但內外表面都看不出來),一般都是用聽聲的方法判斷是否燒結及是否有暗傷(有暗傷的壺聲比較啞),現在接受了余老的燒結鑑定方法, ... 於 www.china-pot.com.tw -

#62.明清紫砂壶真伪鉴定要诀

明清紫砂壶真伪鉴定要诀. 2014-01-13 紫砂之家 订阅学院▽. 自明代以来,有关紫砂器的实用鉴定著作和文献资料稀少,加之考古发现有明确纪年的墓葬出土器物凤毛麟角。 於 www.zisha.com -

#63.福羲論鑑:紫砂壺的鑑定祕籍!

紫砂壺 的雜項收藏品的一類。雖說是陶器,卻不屬於陶瓷,屬於雜項。紫砂壺早年是燒水的粗用陶器,明中期以後逐步被文人喜好進入書齋。明代的紫砂壺從龔 ... 於 www.jasve.com -

#64.紫砂壺鑑定? - 小鹿問答

從泥料、顏色、器型、比例、細節、合理等方面鑑定紫砂壺的好壞. 於 deerask.com -

#65.老紫砂壶鉴定方法 - 茶友网

老紫砂壶鉴定方法是什么?紫砂壶,是具有收藏价值的“古董”,名家大师的作品往往一壶难求,紫砂壶曾是中国特有的手工制造陶土工艺品,现也有机器大批量 ... 於 www.puercn.com -

#66.鑑定紫砂壺優劣的標準閱讀練習及答案 - 三度漢語網

紫砂壺 得名於世,根本原因在於製作原料紫砂泥的優越。我們要如何鑑定紫砂壺的優劣?以下是小編為你整理的,希望能幫到你。 《鑑定紫砂壺優劣的標準》閱讀材料. 於 www.3du.tw -

#67.古玩鑑定知識:如何鑑別一把紫砂老壺! - 人人焦點

識別紫砂古壺真僞,如同鑑定書畫,首先要培養自己的美學素養,其次還要經常觀賞名家傑作,並進行多方交流。例如,可多探討和了解某些名家制壺的風格 ... 於 ppfocus.com -

#68.Tea.茶雜誌 冬季號/2017 第20期 - Google 圖書結果

... 市場呈現顧景舟獨霸天下的情況,反映出紫砂壶的行情依舊是以名家掛帥為主流。 ... 精品老壶由於流傳數量不多,鑑定不易,但高風險相對也是高報酬率,宮廷紫砂器及老 ... 於 books.google.com.tw -

#69.壺友,不懂紫砂壺如何鑑定?專家一句話道出真相! - 愛講古

手拉胚紫砂壺能用嗎. 【. 壺友】擁有9000名紫砂匠人朋友圈,交流紫砂知識,幫忙鑑別紫砂壺真假好壞. 現在喝茶的人越來越多了,玩壺的人也越來越多了, ... 於 aijianggu.com -

#70.紫砂鑑定- TAAZE 讀冊生活

紫砂鑑定. 宋伯胤、吳光榮、黃健亮. 和平國際文化有限公司. 9789865894665. 「一兩紫砂一兩金」已不足以形容紫砂壺的價值,2013年,一把近代名壺在 ... 於 www.taaze.tw -

#71.淘壶人鉴定频道- 紫砂壶鉴定|紫砂壶鉴别|紫砂壶好坏鉴别|紫砂 ...

淘壶人鉴定频道是淘壶人倾心打造的一个紫砂壶免费鉴别互动平台,这里集结了大批业界顶级大师与紫砂爱好者,我们期待您的加入! 於 jianding.taohuren.com -

#72.賣假紫砂壺的那些人,你們的良心不會痛嗎? - 雪花新闻

【壶友请关注我】拥有9000名紫砂匠人朋友圈,你想要知道的所有紫砂的知识都在这里我们有个紫砂壶免费鉴定的功能板块,想必很多壶友应该都是知道的, ... 於 www.xuehua.us -

#73.如何鑑定紫砂壺的真假,想要在網上買壺,要買把查元康的壺

1樓:匿名使用者. 紫砂壺,目前造假很厲害,沒玩幾年紫砂壺的人都不敢輕易認定其真偽. 玩泥巴壺的,更不用說了. 紫砂壺鑑定主要. 1:看紫砂材質,需要 ... 於 www.almost.pub -

#74.朱可心的紫砂壺鑑定值錢嗎,朱可心紫砂壺有什麼特點 - 迪克知識網

如果注水後,發出金屬聲或者瓷器般的脆聲,就可斷定非紫砂或者紫砂不純;三是聞其味,摻了化工原料的茶壺有異味,或是用鐵觀音入壺,泡一小時後,茶水變色 ... 於 www.diklearn.com -

#75.紫砂鑑定 - 博客來

書名:紫砂鑑定,語言:繁體中文,ISBN:9789865894665,頁數:288,出版社:和平國際,作者:宋伯胤,吳光榮, ... 「一兩紫砂一兩金」已不足以形容紫砂壺的價值, 於 www.books.com.tw -

#76.紫砂鑑定 - 金石堂

「一兩紫砂一兩金」已不足以形容紫砂壺的價值, 2013年,一把近代名壺在拍賣場上以台幣7300萬成交; 這小小的泥壺究竟有什麼魅力, 竟年年增值20%,還讓收藏家競相爭 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#77.鑑定全手工紫砂壺,只需五步輕鬆搞定 - 資訊咖

全手工紫砂壺由竹拍拍打使身桶成型,因此外壁的泥漿顆粒非常緊實,內壁不受強力的擠壓,顆粒是相對鬆散的,整體表現出具有外緊內松的特徵。模具成型的茶壺是均勻的,並且 ... 於 inf.news -

#78.全台灣第一手收購宜興紫砂壺、收購名家茶壺 - 關於金壹收購

全台第一手收購宜興紫砂壺、收購名家茶壺,現金收購紫砂壺行情高於市價,金壹收購有30年國內外專業收購經驗,客戶遍及日本、美國、大陸、東南亞等國家。鑑定師均受過 ... 於 0939111598.com -

#79.鑑定紫砂壺很難?看完你也是專家- MP頭條

一、假紫砂之「陶土壺」 ... 特點:. 原料為高嶺土+色素+其他,多產於廣東福建一帶;. 質地較輕,「泥」性重,可以觀察壺表面,就可以發現;. 這一類為最低端的「假紫砂」, ... 於 min.news -

#80.康熙年制底款紫砂壺值錢嗎?龍紋,蓋子有破裂。求鑑定真假

是康熙年龍紋紫砂壺,蘭熙南大師作品好好儲存,價值百萬以上。 3樓:匿名使用者. 我也有一個,你這沒有蓋子嗎? 4樓:讓憶雪藩職. 紫砂壺的鑑定是看, ... 於 www.stdans.com -

#81.盈利能力差股價仍半年翻倍一年研發費用僅5萬元 - kks資訊網

... 和腫瘤放療中心及腫瘤遠程醫療技術服務、體外診斷及司法鑑定業務。 ... 全資子公司北京文化公司公開拍賣成交了324件書畫、紫砂壺、黃花梨等藝術 ... 於 newskks.com -

#82.如何挑選紫砂壺,真假紫砂壺鑒別技巧

茶葉,芳香迷人、爽口甘醇、鮮爽宜人,不管什麼種類,隻要是好茶,相信很多朋友都喜歡。我也不例外,好茶一直是我的最愛,閑暇時候沏杯茶, ... 於 www.healthseeq.com -

#83.鑑定玉手鐲鑑定隕石鑑定瓷器鑑定紫砂壺鑑定古幣鑑定翡翠真假

古玩紙幣古錢幣~鑑定玉手鐲鑑定隕石鑑定瓷器鑑定紫砂壺鑑定古幣鑑定翡翠真假| 你好全場免運現貨喔. 於 tw.bid.yahoo.com -

#84.紫砂壺- 古董收藏 - 旋轉拍賣

在桃園市(Taoyuan),Taiwan 購買紫砂壺. 父親收藏的茶壺,有興趣的話可以討論 ... 卡況如圖老卡可以接受再來完美主義者請買鑑定卡售出後不退. 狀況良好. 於 tw.carousell.com -

#85.大尋寶家- #紫砂壺增值#施小馬#大尋寶家#鑑定 ... - Facebook

紫砂壺 增值#施小馬#大尋寶家#鑑定寶物名家施小馬的紫砂壺收藏大漲200倍! 來賓震驚到說不出話來~ 【完整版】請點▷▷http://yt1.piee.pw/LNDC4 【精華版】請 ... 於 www.facebook.com -

#86.名家紫砂壶的鉴定方法 - 知乎专栏

紫砂壶 艺术是时代的产物,某个时代的审美情趣决定着它的造型及纹饰。综观紫砂壶的历史发展及其演变,表现为由粗趋精、由简趋繁,再追求返璞归真的过程,即经历古朴的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#87.有沒有懂紫砂壺的朋友出來鑑定一下這是什麼年代的能值多少錢

落款宜興紫砂的紫砂器物大都是六十年代至七十年代的東西. 有懂行的朋友鑑定一下這個紫砂壺的真假? 2樓:匿名使用者. 從上面的這幾張**來看看,這個 ... 於 www.uhelp.cc -

#88.老紫砂鑑定-轉載@ 中隱隱於巿

敲:敲的目的是了解有無破損。把一件紫砂壺平放在左手掌上,用右手中指彈一彈,或用壺蓋輕輕敲一敲壺身, ... 於 superhsk.pixnet.net -

#89.紫砂壺- 维基百科,自由的百科全书

紫砂壺 是中國一種傳統茶壺,相傳源自宋代至明武宗正德年間。製作紫砂壺的材料是宜興紫砂矿土,泥礦屬沈積岩,每色礦岩相疊,由鱗片狀紫泥、本山綠泥、白泥、黃泥和紅泥 ... 於 zh.wikipedia.org -

#90.紫砂壺的鑑定方法 - _古玩天地

近幾十年來,經國內外眾多專家學者的不懈努力,同時也結合地下出土文物的印證,對於紫砂壺製作年代的鑑定也有了大大的提高,基本上可以根據砂質、 ... 於 lsf04.blogspot.com -

#91.[問題]宜興紫砂壺鑑定-看板Tea-批踢踢實業坊

[問題]宜興紫砂壺鑑定-看板Tea-批踢踢實業坊 ... 現在都躺在玻璃櫃裡,這次回鄉特地抓了幾支出來看, 想順便問問大家北部跟南部哪裡有茶壺鑑定? 於 newtoniliatx.pixnet.net -

#92.华夏收藏网是一家从事古玩收藏艺术品的在线交易鉴定拍卖一体 ...

紫砂壶 银元壶笔筒宇宙珍珠陀表大地风光好康熙狮子天珠花盆印章 · 下载华夏APP. 全部分类. ···. ···. 地摊. ···. 鉴定. ···. 社区. 热. ···. 於 www.cang.com -

#93.紫砂壺100

聖創45倍鑑定專用放大鏡看紫砂壺白酒煙天珠高清高倍珠寶茶葉60老人50手持古董錢幣帶燈刻度郵票印刷鑑賞100. 活動中. ¥52. ¥116. 已售700件. 400+評價. 於 world.taobao.com -

#94.紫砂壺欣賞與鑑定的正真技巧與方法zisha1212 - 幫趣

宜興紫砂壺,始於明代正德年間。宜興紫砂壺是藝術品,它形制優美,顏色古雅。另一方面,它又是實用品,明清兩代,伴隨著瓷器的興盛,宜興紫砂器藝術也 ... 於 bangqu.com -

#95.老壶爱好者须知|紫砂壶鉴定-高级秘籍(辨别真假与选购篇)

紫砂壶 的感觉是养出来的,比较养眼的壶比较迷惑人。 概述:注浆壶不能称之为紫砂壶,所以一般紫砂壶都是手工的,但是分为半手工和全手工 ... 於 sa.sogou.com -

#96.紫砂壺鑑定_古玩天地: | IJQQ

紫砂壺 的鑑定方法自明末以來,由於有關紫砂壺的著述和文獻比較稀少,加之地下考古發現有明確紀年墓的器物少之又少,所以給鑑別紫砂壺的真偽帶來一定的困難。 於 www.sunterramketing.co -

#97.紫砂鑑定| 誠品線上

作者, 宋伯胤/ 吳光榮/ 黃健亮. 出版社, 昶景國際文化有限公司. 商品描述, 紫砂鑑定:紫砂壺於明末已十分受矚目,近代收藏熱潮則由台灣再度展開,遍及對岸甚至日本。 於 www.eslite.com