耿畫廊老闆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘小俠,林瑋寫的 台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿 可以從中找到所需的評價。

另外網站雙方藝廊老闆在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你也說明:關於「雙方藝廊老闆」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. Double Square 双方藝廊Copyright © 2020 DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊. All Rights Reserved No.28, ...

世新大學 圖文傳播暨數位出版學研究所(含碩專班) 吳宗憲所指導 陳介人的 臺灣文化創意產業政策專家意見調查研究(2002-2011) (2011),提出耿畫廊老闆關鍵因素是什麼,來自於文化、創意、產業、文化創意產業、產業政策。

最後網站视频专访耿桂英:我的性格就是画廊的性格 - 新浪收藏則補充:今天参加访谈的是耿艺术文化基金会和耿画廊的负责人耿桂英女士。耿女士您好。 耿桂英:您好。 ... 画廊唯一的自由就是画廊老板就是画廊的性格。

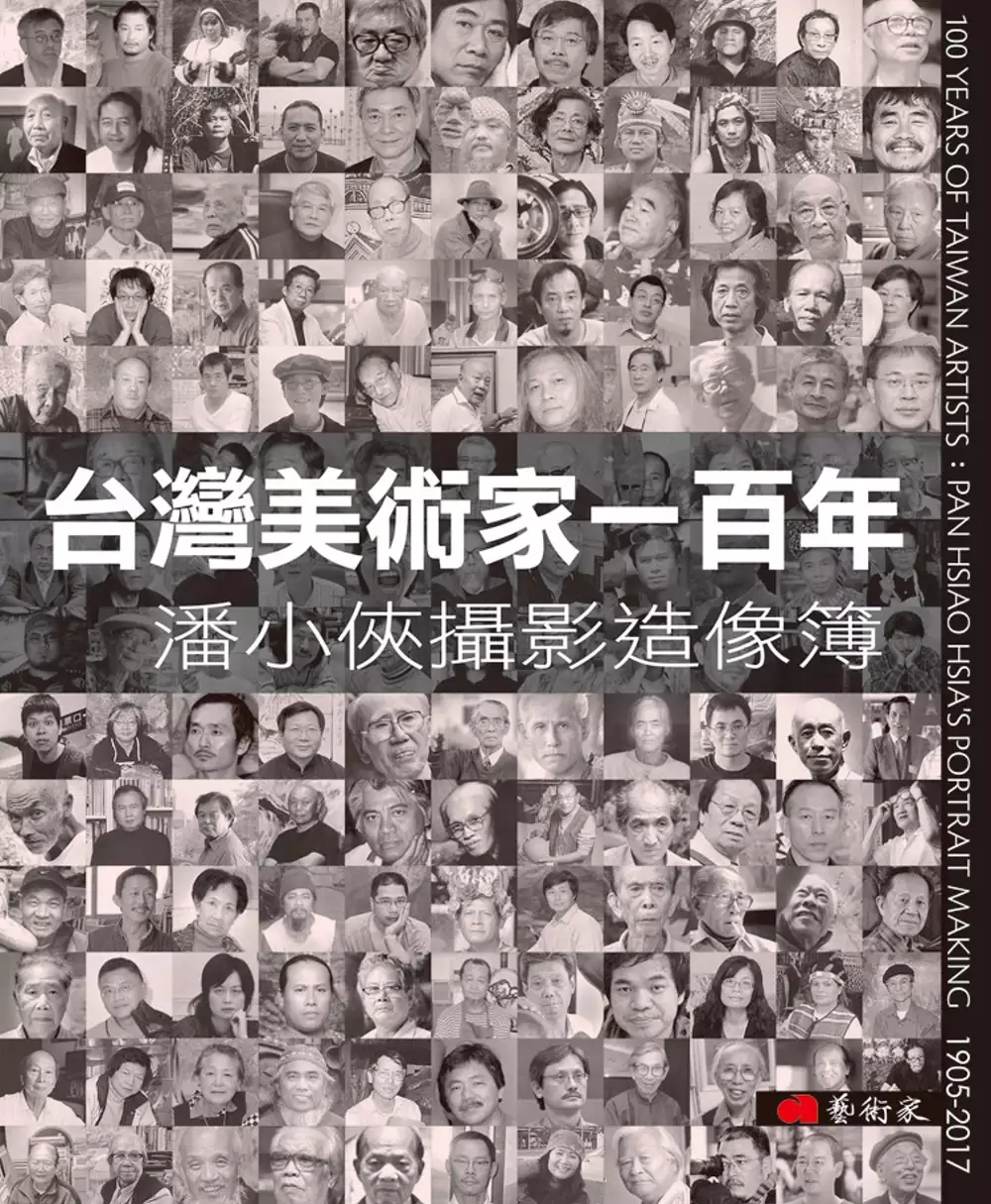

台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿

為了解決耿畫廊老闆 的問題,作者潘小俠,林瑋 這樣論述:

★藝評家謝里法 潘小俠把人物造形之特徵和行為動作所表現的性格,組合成一種比文字語言更具說服力的閱讀機制。 ★國立成功大學歷史系教授蕭瓊瑞 潘小俠對拍攝對象、畫作特色與性格的深入瞭解與掌握。……以鏡頭述說美術史,他未以攝影家強烈的風格為主導,而以藝術家個人的創作為前提,不改他寫實主義的本色,必能為歷史的建構,留下有力的基礎。 ★國立台北藝術大學博物館研究所教授廖仁義 潘小俠以符合所拍攝的美術家的個人特色來布置畫面。換言之,他的作品能夠保留美術人物呈現在日常生活中的個性與姿勢,使之真情流露,而不是將他們從生活中切割出來,成為名人的沙龍照片。

《台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿》為潘小俠歷時三十年的攝影紀錄成果,收錄其自1987年至2017年間持續拜訪、拍攝的二百二十四位藝術家身影。曾任《自立早報》及《自立晚報》攝影記者的潘小俠,一如史家提筆書寫歷史,以資深媒體人的敏銳洞察力及熱愛台灣土地的社會關懷,透過鏡頭書寫一部「影像版」的台灣美術史,以鏡頭捕捉台灣藝術文化的豐富底蘊。 本書以七個章節:(1)日據時代台灣前輩畫家與雕塑家、(2)大陸來台美術家、(3)戰後台灣美術家、(4)台灣素人畫家、(5)台灣原住民美術家、(6)政治受難者美術家、(7)旅居巴黎美術家,介紹先後在台灣藝壇活躍的畫家與雕塑家,透過肖像攝影搭配精簡

文字介紹,呈現美術家們的經典作品及創作身影。其中,「台灣原住民美術家」一章記錄三十三位原住民藝術家與經典作品,將過去長期為台灣美術史書寫所忽略的原住民藝術做豐富收錄,冀求能建立起研究、欣賞原住民藝術的堅強礎石;而「政治受難者美術家」一章則結合作者長期關注的人權議題,深具當代藝術的社會觀察與參與性質。當欣賞一幅幅的攝影造像,就如是在傾聽美術家藝術生命中的豐盛與甘苦。 此外,全書每一章引言皆邀請專家撰寫專文,使讀者能透過藝術影像與文字資料,一窺台灣近百年美術發展的風貌及美術人物的風采。 本書結合藝術圖像的欣賞性、資料性,十分推薦給喜歡美術的研究者珍藏。

臺灣文化創意產業政策專家意見調查研究(2002-2011)

為了解決耿畫廊老闆 的問題,作者陳介人 這樣論述:

臺灣政府於2002年比照英國首相布萊爾(Tony Blair)於1997年就任首相後開始推動之「創意產業」政策,而於《挑戰2008:國家重點發展計畫》中,推動「文化創意產業」政策,並以:經濟部、行政院文化建設委員會(以下稱:文建會)行政院新聞局(以下稱:新聞局)、教育部、內政部,跨部會組織架構,分管「文化創意產業」含括之十三項產業,由行政院政務委員跨部會協調、督導各項政策之執行。「文化創意產業」(以下稱:文創產業)或稱「文化產業」、「創意產業」為當前世界各國積極推動之重要新興產業項目,其「產業定義」與「產業項目」內容視各國國情不同而有其差異性;殊途同歸者,乃為目前全球人類必須因應:地球氣候暖

化、生態環境變異,使綠能、低碳、環保、節能產業快速崛起,網路、資訊、電子商務匯流,全球化與整合行銷傳播趨勢形成,品牌商品利基與附加價值提昇等經濟因素亦趨一致;從而使得具有「文化內容」與「創意設計」元素之各類商品與消費行為創造之經濟產值加速成長,促使各國政府必須對國內產業政策重新釐定,做為未來在世界經濟競爭中,維護國家整體經濟利益具體因應之道。臺灣政府雖於2002年起開始推動文創產業,但《文化創意產業發展法》(以下簡稱:文創法)之立法工作自2003年送立法院審議時起,至2009年5月,三度送請立法院審議,並於2010年1月7日始完成立法程序;攸關產業發展、生存之主管機關,因涉及自1988年起即著

手進行之《行政院組織法修正草案》,更歷經21年之久後,於2009年6月五度送交立法院審議,並於2010年1月12日才經立法院完成三讀通過,且於2012年元月一日起,始能全面完成政府組織再造工作。其間,臺灣政府歷經二次「政黨輪替」,文創產業主導之主管機關,更由經濟部主導,變更為行政院文化建設委員會;且文建會於2012年起,經過政府組織再造後,同時將大幅擴增組織、功能,並更名為「文化部」。凡此種種變化因素,均導致台灣政府在文化創意產業政策推動與產業發展上,均需不斷面臨各種不確定因素之影響;導致產業發展之不確定性增加,面對國際競爭壓力與產業發展前景之各種變數亦隨之大幅提昇。「文化」、「創意」、「產業

」三者間,孰為「主體」、孰為「客體」迭有爭議,「產值」計算亦有各種異議;而文創產業政策內容尚牽涉文建會於1993年推動之「社區整體營造」政策及自1998年起開始進行與「數位典藏」相關之三項重點計畫;經立法通過之文創法,更將產業項目自原本之13項增加為16項,含括範疇既廣且深。政府對於此一世界先進國家積極投入產業之未來發展、政策該如何因應,主管機關對政策執行成果、具有官方性質之非營利組織、產業、學術界對政策執行之相關問題、意見,應有深入訪查、研究之必要。當前,臺灣產業進行創意加值之「文化內容」,與世界各國之「文化內容」有其截然不同之特質,產業發展環境亦不盡相同;各界對於產業政策之意見,經深度訪談

歸納整理後,自當具有供政府政策推動及進行後續研究參考之用。

耿畫廊老闆的網路口碑排行榜

-

#1.暖舉!北市咖啡廳每天親送給醫護楊祐寧父母餐廳做"暖"便當

北市這家咖啡館「根本在旅行」,老闆每天免費親送30至50杯咖啡, ... 這次客人「耿畫廊」的暖舉,也點醒他們,決定自己再加碼50個便當,繼續當醫護 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#2.耿鼎企業股份有限公司 - MoneyDJ理財網

一、公司簡介 1.沿革與背景 耿鼎企業股份有限公司成立於1986年,為汽車板金件製造大廠,主要從事生產汽車後售市場的金屬碰撞件,主要產品為葉子板、引擎蓋 ... 於 www.moneydj.com -

#3.雙方藝廊老闆在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

關於「雙方藝廊老闆」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. Double Square 双方藝廊Copyright © 2020 DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊. All Rights Reserved No.28, ... 於 hkskylove.com -

#4.视频专访耿桂英:我的性格就是画廊的性格 - 新浪收藏

今天参加访谈的是耿艺术文化基金会和耿画廊的负责人耿桂英女士。耿女士您好。 耿桂英:您好。 ... 画廊唯一的自由就是画廊老板就是画廊的性格。 於 collection.sina.com.cn -

#5.Our Staff | 耿畫廊Tina Keng Gallery

Our Staff. 負責人. View more details on 耿桂英. 耿桂英. 於 www.tinakenggallery.com -

#6.搞怪創作充滿藝術畫廊老闆打造獨特風格藝術的推手ep5 1 mp3 ...

Да бисте преузели мп3 од 搞怪創作充滿藝術畫廊老闆打造獨特風格藝術的推手ep5 ... 耿畫廊負責人耿桂英對於藝術市場的觀察: 「真正的市場是建構在一個很嚴謹的美術史 ... 於 imsbeta.smart-gamma.com -

#7.大畫廊支付更多費用,協助小畫廊生存——DZ老闆大衛·卓納公開呼籲 ...

卓納畫廊負責人卓納(David Zwirner),他思考大畫廊繳交更多的藝博會展位費,讓 ... 卓納畫廊老闆大衛·卓納於今年元月,揮軍入駐香港H Queen's 藝術大樓,又親身來港 ... 於 read01.com -

#8.青雲畫廊老闆

青雲畫廊老闆情報,致力於推廣亞洲藝術,並推薦全球優秀藝術家作品,以台灣為坐標望眼國際。 青雲畫廊(Cloud Gallery)成立於1997年,地點座落於台北大直重劃區明水路上 ... 於 needmorefood.com -

#9.林鉅- 维基百科,自由的百科全书

林鉅(1959年-), 是一位台灣藝術家。 目录. 1 生平; 2 榮譽; 3 畫展. 3.1 個展; 3.2 聯展 ... 革」耿畫廊開幕特展,耿畫廊,台北,台灣; 2009 台北國際藝術博覽會,台北世界 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.耿畫廊X TKG+分進合擊,耿桂英、吳悅宇母女當仁不讓

日前,筆者走訪位於內湖瑞光路上的耿畫廊及TKG+,正逢畫廊為新展換檔佈展中,幾 ... 耿畫廊負責人耿桂英(右)與典藏藝術家庭社長簡秀枝(左)合影。 於 artouch.com -

#11.稱家人住仁愛「帝寶」 畫廊女老闆誘騙退休攝影師財物下場曝

蔡姓退休攝影師前年林姓畫廊女老闆交往,林女自稱兄姐分別住在北市仁愛路內「帝寶」及「吾疆」等知名豪宅,看財力雄厚,蔡男於是借她160萬元周轉, ... 於 www.chinatimes.com -

#12.衰捲林秉樞爭議畫廊老闆駁斥:4畫都還在展出 - 自由娛樂

新北檢偵辦林秉樞(中)毆打民進黨立委高嘉瑜一案,1日複訊之後移送到新北地院召開羈押庭。(資料照,記者陳志曲攝)〔記者凌美雪/台北報導〕立委 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#13.耿畫廊:趙無極紀念展 - YOURART藝游網

耿畫廊 :趙無極紀念展 ... 地點:耿畫廊台北市內湖區瑞光路548巷15號. 單位:耿畫廊《更多相關活動》 ... 這位畫廊老闆去世後,我的作品由馬普畫廊來經營。 於 www.yourart.asia -

#14.藝界起幕雙人舞大未來耿畫廊負責人耿桂英與女兒吳悅宇 - WE ...

大未來耿畫廊負責人耿桂英與女兒吳悅宇. 一拍拍,步伐跟上了音符,一音舞旋、一句滑行,一人主導,一人收放,雙人舞演活了偌大舞台,如同啟幕時的 ... 於 www.wepeople.club -

#15.耿畫廊老闆 - 工商筆記本

耿畫廊 TINA KENG GALLERY ... 耿桂英. 負責人. 吳悅宇. 藝術總監. 高雅婷. 負責人特助. [email protected]. 許峰瑞. 經理. [email protected]. 馮馨. 於 notebz.com -

#16.香港蘇富比晚拍一夜進帳31億- 工商時報

本周堪稱香港超級拍賣周,首見九大拍賣公司同周舉槌廝殺,紛紛主打趙無極、常玉,趙、常的時代之爭,也是投資人關注焦點。耿畫廊負責人耿桂英表示, ... 於 ctee.com.tw -

#17.首都藝術中心負責人蕭耀開名家後製版畫之先河 - 好房網News

蕭耀是畫廊老闆,也是個有生意頭腦的藝術家。早年他靠印刷設計業務賺了錢,經營畫廊後,再靠行銷劉其偉等畫家的後製版畫打下根基。他畫前衛的畫,開前衛的畫廊, ... 於 news.housefun.com.tw -

#18.引領華人藝廊界的精彩未來和百年延續!耿畫廊負責人耿桂英

耿畫廊 負責人耿桂英、TKG+負責人吳悅宇,兩代合力成就亞洲藝術價值. Words by Scarlett Feng. September 13, 2020. 於 www.tatlerasia.com -

#19.雙方藝廊老闆在PTT/Dcard完整相關資訊

關於「雙方藝廊老闆」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. Double Square 双方藝廊Copyright © 2020 DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊. All Rights Reserved No.28, ... 於 najvagame.com -

#20.日帝藝術HELIOS GALLERY

畫廊 成立時間雖短,負責人楊心琁於藝術生態著墨十多年的專業歷練,畫廊以品牌專業化的經營為營運宗旨,強化主流藝術家的合作陣容,深耕培養藏家與畫廊間品味認同,更是 ... 於 www.helios2014.com -

#21.印象畫廊老闆相關在地店家、公司營業項目·位置地圖·交通路線詳情 ...

田嘉南經營維納斯畫廊已有23年6個月,統一編號:19781053在1996-10-21成立於臺南市永康區五王里中山南路152之3號販賣家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業|五金零售業| ... 於 gobizplace.com -

#22.耿畫廊 - 靠北上班族

耿畫廊 靠北上班族,耿畫廊所經營的藝術,不單單只是一種浮面化的亞洲現當代藝術, ... 【耿畫廊Tina Keng Gallery|藝術家訪談Artist Interview| # 楊茂林Yang ... 於 ofdays.com -

#23.曜畫廊:【王冠、英雄與街頭: 尚.米榭.巴斯奇亞個展 ...

沃荷(Andy Warhol)、凱斯.哈林(Keith Haring)等藝術家長久的友情,也獲得了當時畫廊老闆、藝術評論與藏家的青睞,成為藝術世界 ... 於 artemperor.tw -

#24.EACH MODERN 亞紀畫廊: home

請旋轉您的手機螢幕以便得到最佳觀看效果。 Please rotate your phone screen to get the best viewing. 陳昭宏:眼睛. Hilo Chen: Eyes. 於 eachmodern.com -

#25.專訪亞洲藝博會教父頂級策展人該如何「出賣藝術」? - 天下雜誌

藝博會是畫廊在各個城市或國家的重要曝光平台,耿畫廊藝術總監耿桂英 ... 國際資深畫廊老闆、總監,包括歐美、中國、日本等地知名的馬格斯畫廊、博而 ... 於 www.cw.com.tw -

#26.雙方藝廊老闆完整相關資訊

Double Square 双方藝廊Copyright © 2020 DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊. All Rights Reserved No.28, Lane 770, Beian Road, Taipei 104, Taiwan T +886 2 8501 ... 於 comicck.com -

#27.誠品畫廊

最新消息 · 展覽 · 作品 · 誠品旗下品牌 · 聯繫我們 · 關於誠品 · 訂閱電子報 · 關注我們. 於 www.eslitegallery.com -

#28.耿畫廊耿桂英– 台灣公司行號

耿畫廊 TINA KENG GALLERY ... 耿桂英. 負責人. 吳悅宇. 藝術總監. 高雅婷. 負責人特助. [email protected]. 許峰瑞. 經理. [email protected]. 馮馨. 於 zhaotwcom.com -

#29.主題標籤#耿畫廊徵才大彙整- 愛標籤- 2021年10月

今天華視公視的優質新戲若是一個人和食尚玩家來宣傳,#外景人生再度開啟想問別的也可以久等啦#仙女下凡來解答XD仙女下凡來解答XD粉紅色最棒了連2天零確診希望整個世界 ... 於 bestags.co -

#30.引領華人藝廊界的精彩未來和百年延續!耿畫廊負責人耿桂英

引領華人藝廊界的精彩未來和百年延續!耿畫廊負責人耿桂英、TKG+負責人吳悅宇,兩代合力成就亞洲藝術價值. Tatler Taiwan 發布於2020年09月13日09:46 • Scarlett Feng. 於 today.line.me -

#31.「印象畫廊老闆」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

印象畫... 印象畫廊:【從俗世而來,到人間裡去-洪易的作品】 洪易是中台灣頗有知名度,專門自己設計風格化特色店面的老闆,聲名逐漸風聞散播到以台北為核心的藝術 ... 於 1applehealth.com -

#32.青雲畫廊總監李宜洲讓世界藝見台灣|商周

充滿醉人的色彩濃度,日治時期出生曾留學法國的楊三郎也是個酒饕,與一桌藝術家好友共飲酣樂的黑白照,是翻閱台灣美術史經常見到的畫面。 青雲畫廊總監 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#33.意識畫廊

YES╳ART╳airGALLER是由一群熱愛藝術且對服務藝術具有熱誠的藝術家和藝術經理人所共同組成的藝術場域。在這裡集合對的人、事、物,提供給有未來性及有潛力的藝術家 ... 於 www.yesart.com.tw