耿畫廊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 2018第六屆台灣國際錄像藝術展:離線瀏覽 和薛保瑕的 現象解讀:2015薛保瑕抽象藝術展都 可以從中找到所需的評價。

另外網站悠久品牌與藏家間,分享嶄新論述的方式是?耿畫廊開啟 ...也說明:台北耿畫廊(Tina Keng Galler),在2021年開始不久,便宣布將開啟畫廊嶄新三樓貴賓空間,並呈獻全新企劃「Tina Keng Gallery: Masters」系列單元。 在該 ...

這兩本書分別來自財團法人邱再興文教基金會 和赤粒藝術所出版 。

國立虎尾科技大學 多媒體設計系數位內容創意產業碩士班 廖敦如所指導 鄭琂的 以社區文化為主題之策展歷程研究—以雲林縣斗南鎮林子社區為例 (2021),提出耿畫廊關鍵因素是什麼,來自於社區文化、策展歷程、林子社區。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 博物館學與古物維護研究所 王啟祥、顏上晴所指導 管書賢的 臺灣當代文化實驗場觀眾參觀經驗之研究 (2020),提出因為有 臺灣當代文化實驗場C-LAB、文化實驗室、觀眾研究、參觀經驗的重點而找出了 耿畫廊的解答。

最後網站Exhibitions則補充:... 耿畫廊工作近數年時光,同時,他在私下的個人生活中仍持續... 繼續. Forthcoming. 摺紙周育正個展. 摺紙. 周育正個展 7 October 2023 - 27 January 2024 TKG+ 展期7 ...

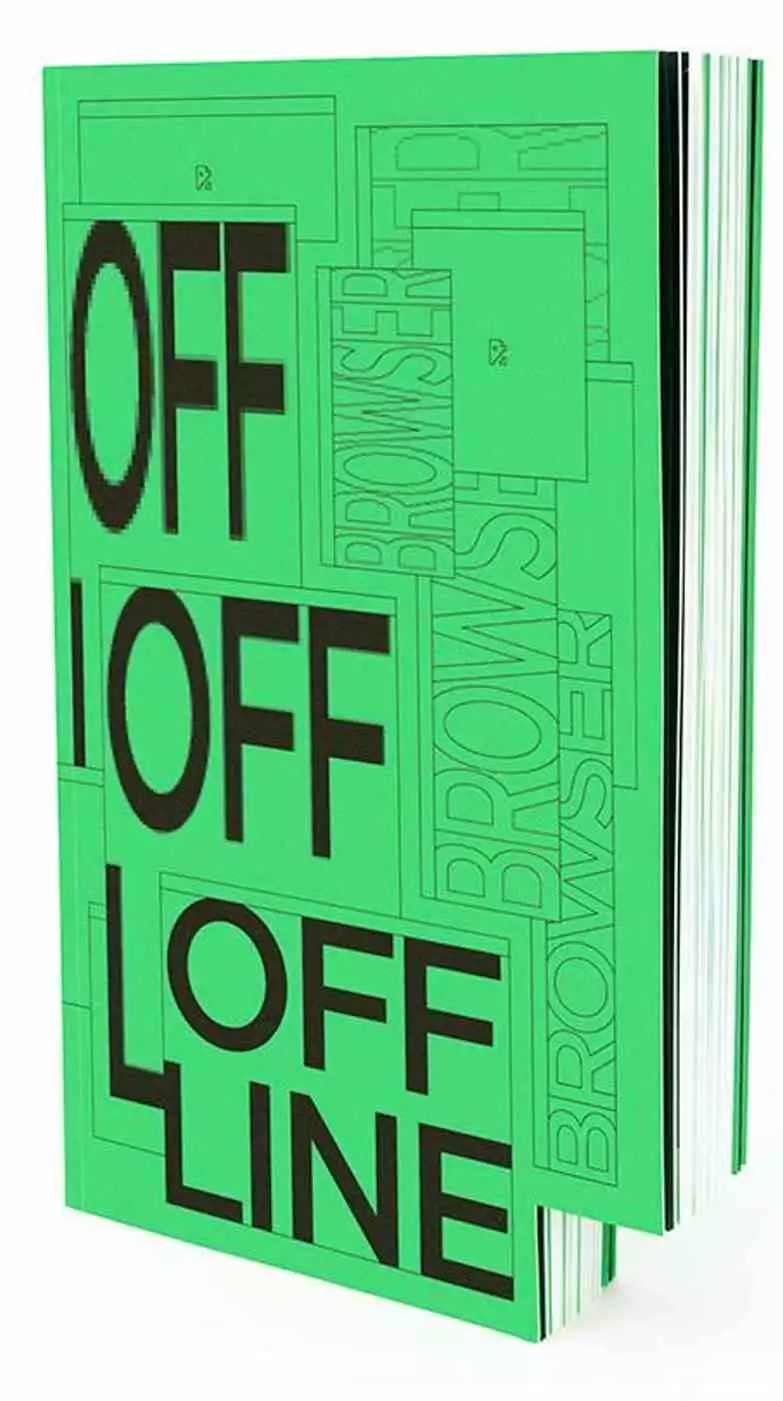

2018第六屆台灣國際錄像藝術展:離線瀏覽

為了解決耿畫廊 的問題,作者 這樣論述:

第六屆台灣國際錄像藝術展—離線瀏覽,展覽專刊將作品收錄的部分以六種不同層面,分門別類的透過不同角度或身分去闡述網路媒介與我們的關係,分別是「礦物、雲端、傳說、用戶」、「翻閱雲端」、「角色扮演的遊戲」、「使用者的日常」、「我們的通訊協定」及「一個他X的烏雲」。另外收錄一篇展覽專文,由國立台南藝術大學台灣藝術檔案中心助理研究員楊成瀚所筆,透析科技網路演變下與個體相互產生的連結,並以由物理空間和網絡空間所共構的「網物空間」(Cyber-Physical Space)面向探所五種不同離線瀏覽研究的主要範式。 「離線瀏覽」並非著重在網際網路於上線(on-line)與離線(o

ff-line)的功能性詮釋,更非二論式的要我們決定離開或留下,它所試圖探討的是,當我們在使用由網際網路所搭建起的平台時,如何在我們身兼生產者∕使用者∕消費者的用戶身份下,思考個體生產與網絡的結構關係,並將網絡社會中的技術工具觀轉換成一種媒介觀,以資訊的逆向生產來參透數據,進而影響演算的物質性基礎。這當中的關鍵是,網絡化技術並非單向地由社會所決定,更多是藉由其中用戶的參與所形構成的網絡世界觀,而如何了解這股技術的力量,不被這力量所挾持,正是離線瀏覽所思考的策略。

耿畫廊進入發燒排行的影片

本集主題:「落地之處 」齊簡個展

訪問藝術家: 齊簡

歷經全球疫情帶來的各種變局,TKG+ Projects 將於西風解凍之際,為各位帶來齊簡個展「落地之處」。身兼策展人與藝術家雙重身份的齊簡,延續自 2014 年以來的創作實踐核軸,透過繪畫、空間裝置勾勒場域語境與藝術符碼交織出的隱藏維度,揭示人們如何參與──或如何在無意識間役使於既有的領域/價值定位系統,引領觀者重新審視各式社會機制下,人類為自身劃下的各種領域界線(boundary)。

在試圖以思辨跨越那莫可辨識的「事件與其邊界」之時,齊簡曾引述當代知名理論物理學家霍金提問何以定義「真實」的有趣比喻:「圓弧形的魚缸讓金魚看到扭曲的真實。但我們怎麼知道自己擁有未受扭曲的真實圖像?人類是否也如同住在一個巨大的金魚缸裡面般,透過一面巨大的透鏡而得到扭曲的視野?金魚對真實圖像的理解與我們不同,然而我們真能確定牠們的世界觀比較不真實嗎?」[1]

面對無法觸及的「真實」,人們僅能依循群體生活所規範的「測量值」(measuredvalue),標定出自我的認知邊際──人們更進一步將之拓展為社會中更加堅實的框架與價值判準。為了輪廓人類為自身圈圍的框架,齊簡透過物件、繪畫及法律文件的組構,將「落地之處」導演成一組劇場式的微縮社會模型;置身這場遊戲/實驗的觀者,倏忽意識到原先慣有的視界存在著嶄新想像可能,開始進入領域(territory)意涵的重新探索。

展覽的起始,齊簡便以玩具積木推疊成一堵迷你方牆,失能的阻隔將豎立於旁的小旗具現化為權力疆域的戲謔宣告,預示著展間內領域概念(discipline)的動態擴展。不遠處,地面上劃分展場/非展場邊界的作品《黃線》角色扮演般地化身交通標線,於逼人俯首同時導引/制約觀者「合乎規矩」的觀看行進。而前後連結著資本遊戲寓言《大地主》(又稱大富翁)、將畫廊位址公告地價與畫作自身價值對位演算的《這裏》,更將政治地理學的領域概念橫向展延至社會機制演化出的對位定價,透顯種種權屬關係。

接續著《大魚缸:支搭帳篷》,與展牆同色的深藍背景,模糊了繪畫的觀看邊際;畫面中心描繪的金魚以符旨導出魚缸的意象集合,與置放地上的金箔石塊共同折射出一個多主體關係的領域性(territoriality),遙相呼應散發著柔光的博物館圍欄《背景》——不禁讓人沉思,藝術權柄(power)所引導出的觀看視界,究竟在圈圍出的領域內緣,抑或是那熠熠生輝的邊界自身?

在此「落地之處」,觀者彷彿行走在齊簡解構出的條條領域及地界的標線上——同時望向各式定義的兩極;劃分域內/境外、有效/失能、規矩/失序的地界,於辯證與提問間被踩踏地愈發模糊。也許人們所能擁有的「真實」,最終僅是自身所劃下的這道「邊界」(boundary),以及那「是」與「不是」同時存有的疊加型態。在提問「何處落地?」之時,人們是否也同時看見一種觀看與定義的踰越可能?

藝術家粉絲頁: CHI Chien 齊簡

策展單位: 耿畫廊 Tina Keng Gallery

展期:2020.08.01~2020.09.12

時間:週二~週六,11:00 ~ 19:00

地址: 台北市內湖區瑞光路548巷15號1樓

電話:02-2659-0798

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

以社區文化為主題之策展歷程研究—以雲林縣斗南鎮林子社區為例

為了解決耿畫廊 的問題,作者鄭琂 這樣論述:

地方文化是社區總體營造的標的,發現地方固有的文化資源,凝聚共識,營造成 為地方的文化特色,作為社區活化的基礎。現今台灣地方面臨著很大的危機是很多的 文化如果再不去認識、傳承,就會被同化或默默地消失,研究者開始思考著要用什麼 方式去保留重要的文化。而展覽已經成為一般大眾普遍欣賞藝術的一種方式,策展人 賦予展覽的觀點,要能貼近生活、理解當下文化,但如何讓ㄧ個展覽能與地方的文化 相互扣合烘托,以達到展覽與社區文化的永續性,策展前的構想及策劃就非常地重要 了。因此,本研究針對台灣本土社區文化以策劃展覽的方式,進而傳遞社區文化與文 物之美,利用文獻進行分析與探討,並總結研究成果,應用於本研究展覽歷程中

,本 研究目的如下:一、探討社區文化的策展歷程,並應用於本研究中。二、為地方社區 策劃一場《雲林縣斗南鎮林子社區文化》展覽。共為期一年的研究策展時間,並在 2021年九月初於雲林縣他里霧生活美學館舉辦展覽,而研究結論為:一、本研究利用 文獻歸納出「前期」、「中期」與「後期」三個展覽階段中的十三個要點,並應用於本 展覽《福杍》的策展標準流程中。;二、本展覽《福杍》以雲林縣斗南鎮林子社區的 文化、文物為主軸,蒐集存在於社區的文化特色,並整理規劃出五個不同文化特色的 展區,包含:「杍的百福牆」、「杍的綠色營造」、「杍的手工藝品」、「杍的木藝雕刻品」 與「杍的烏紅帽唱班」。總結以上論述,以希望為地方辦

一場好的展覽,使地方的社區 文化被看到、被傳承與被感動,也期望依據本研究的結論可以使未來策展人有更多啟 發與參考,並對台灣地方文化能有更深入的探討,讓地方文化發展紮根於社區,以及 推動活化地方社區。

現象解讀:2015薛保瑕抽象藝術展

為了解決耿畫廊 的問題,作者薛保瑕 這樣論述:

「現象解讀:2015薛保瑕抽象藝術展」是薛保瑕自身對抽象藝術辯證的美學進程,每一件完成的作品,彼此之間都有著連動的關係。也許,這就是她所說的自知與自明(面對抽象藝術歷史與知識性)再思之所在;也是無可迴避在感性與理性發展過程中的一種現象解讀。

臺灣當代文化實驗場觀眾參觀經驗之研究

為了解決耿畫廊 的問題,作者管書賢 這樣論述:

「臺灣當代文化實驗場C-LAB」,以建構文化實驗生態系的政策目標,作為一個新的當代藝文發展場域與跨域機構,「文化實驗室」模式於國際上屬於對文化與藝術發展的新嘗試,不過關於其定位角色、觀眾參觀經驗等相關研究仍相當稀少。本研究運用質性研究方法,以臺灣當代文化實驗場的19位參觀觀眾為研究對象,透過半結構式訪談,進行第一手資料的蒐集,探討觀眾的實際參觀經驗,從觀眾經驗角度探討其角色定位與特性之適切性與未來發展,並輔以文獻探討的資料蒐集與分析,分別從國內其他主要的當代藝文空間類型,以及國內藝文機關與政策發展歷程所產生的影響,與目前現有情況進行綜合分析,試圖比較臺灣當代文化實驗場的觀眾參觀經驗以及其角色

定位與功能。研究結果顯示受訪觀眾參觀動機包含觀光娛樂、對展演主題感興趣、對當代藝術感興趣、親子休閒、散步放鬆、定期參觀與路過無目,其中以觀光娛樂為動機之受訪者為最多。參觀感受與看法以空間與展演兩面向為主,且兩者會互相影響並因應觀眾的背景經驗而產生不同的參觀經驗。臺灣當代文化實驗場的角色特性與功能適切,並匯聚了當代藝文空間的多項功能,但觀眾對於文化實驗室類型的空間模式仍多半以當代藝術之層面來觀看,並不太能認知其在科學、科技等多層面上的實驗創新。建議館方在強化自身文化實驗性展演的同時,能做出與國內其他當代藝文空間不同的特色與功能,教育民眾文化實驗的特殊與重要性,並在空間設施上能更加強對參觀舒適度與

動線規劃等方面的規劃。也期望後續透過瞭解經營者與藝術家等不同面向的立場看法,進行更近一步的研究,有助於國內文化實驗室空間類型的發展參考。

耿畫廊的網路口碑排行榜

-

#1.Tina Keng Gallery 耿畫廊TKG+

大未來耿畫廊內湖空間命名為TKG+,TKG即是TINA KENG GALLERY的縮寫,+號代表向上提昇,意味著新空間帶來了新的可能,也擁有全新的面貌和方向。TKG+的室內打造成 ... 於 www.citytalk.tw -

#2.耿畫廊& TKG+ | BookNow

耿畫廊 & TKG+. 線上預約. 關於我們. 連繫我們. 分店:. 電話: 0226590798. 地址: 臺北市內湖區瑞光路548巷15號. Website: tinakenggalleryandtkgplus.booknow.com.tw ... 於 tinakenggalleryandtkgplus.booknow.com.tw -

#3.悠久品牌與藏家間,分享嶄新論述的方式是?耿畫廊開啟 ...

台北耿畫廊(Tina Keng Galler),在2021年開始不久,便宣布將開啟畫廊嶄新三樓貴賓空間,並呈獻全新企劃「Tina Keng Gallery: Masters」系列單元。 在該 ... 於 theartpressasia.com -

#4.Exhibitions

... 耿畫廊工作近數年時光,同時,他在私下的個人生活中仍持續... 繼續. Forthcoming. 摺紙周育正個展. 摺紙. 周育正個展 7 October 2023 - 27 January 2024 TKG+ 展期7 ... 於 www.tkgplus.com -

#5.耿畫廊

【LINE熱點】耿畫廊, 藝術展演空間, 地址: 台北市內湖區瑞光路548巷15號1樓,電話: 02 2659 0798。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#6.創造自己存在的價值— 耿畫廊創辦人耿桂英Tina Keng

EP.62 保持玩心,創造自己存在的價值— 耿畫廊創辦人耿桂英Tina Keng ... 時代快速變遷,該如何應對?Tina 耿姐入行約莫半甲子,學會從藝術的角度做人處事、 ... 於 careher.net -

#7.耿畫廊X TKG+分進合擊,耿桂英、吳悅宇母女當仁不讓

她不只做藝術展售工作,更協助建構美術史,為藝術品找到各自的歸宿,同時讓藏家在品覽與收藏作品的過程中,除享受畫價増漲報酬,同時體驗藝術昇華價值 ... 於 artouch.com -

#8.組圖:紫外光下的花卉呈現不為人知的美

不僅如此,幾週後,她又驚喜地得知,這張照片已入圍「野生動物與自然世界」類別的決賽,並將在倫敦薩默塞特宮畫廊展出。 於 sf.epochtimes.com -

#10.當代藝術新聞 2023年5月號 No.220 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

... 耿畫廊開幕 RECEPTION TINA KENG GALLERY 2023.04.22 ( Sat. ) 4:30 p.m .地點:耿畫廊 Tina Keng Gallery | 114 台北市內湖區瑞光路 548 巷 15 號 1 樓 1F , No. 15 ... 於 books.google.com.tw -

#11.耿畫廊Tina Keng Gallery (@tinakenggalleryofficial)

8128 Followers, 252 Following, 465 Posts - See Instagram photos and videos from 耿畫廊Tina Keng Gallery (@tinakenggalleryofficial) 於 www.instagram.com -

#12.藝術博覽會

... 畫廊、双方藝廊、就在藝術空間、亞紀畫廊、誠品畫廊、伊日藝術計劃、tkg⁺、耿畫廊。 「2023 台北當代藝術博覽會」懶人包!匯聚90 間畫廊、1000+ 藝術 ... 於 baalsvnd.letstalksex.net -

#13.藝術博覽會

ART TAIPEI 2021重頭戲「ART POWER」專區迎戰:專訪10大畫廊窺探本次參展戰略| 典藏ARTouch. ... 畫廊、伊日藝術計劃、tkg⁺、耿畫廊。 發佈留言取消回覆. 於 gownsx4z.letstalksex.net -

#14.優人物/不只是耿畫廊的女兒吳悅宇以TKG+自證藝術眼光

原因是耿畫廊品牌太鮮明,擁有太多大師,年輕藝術家對吳悅宇遞出的橄欖枝有所遲疑,可能覺得方向不同,也無法想像自己的錄像或前衛作品跟趙無極相提並論。 於 topic.udn.com -

#15.大未來耿畫廊藝術有限公司

大未來耿畫廊藝術有限公司(TINA KENG GALLERY INC.),統編:29036772,電話:02-26590798,傳真:02-26590698,公司所在地:臺北市內湖區瑞光路548巷15號(1樓),代表人姓名: ... 於 www.twincn.com -

#16.耿畫廊

耿畫廊 Tina Keng Gallery · 【A Quarter — 悍圖社25年的時間向度】. 日期:2023-02-11 ~ 2023-04-08|台灣,台北市. 耿畫廊Tina Keng Gallery. 於 artemperor.tw -

#17.藝術博覽會

造訪2021台北藝博(Art Taipei)不要錯過「ART POWER」展區!由在國際享有聲譽的耿畫廊、双方藝廊、伊日藝術計劃等十家台灣畫廊主們特別聯合策畫… 於 boccey7s.myaccountaccess.onl -

#18.藝廊介紹|耿畫廊Tina Keng Gallery - 天地人觀點

耿畫廊 作為台灣現代畫廊的開拓者,所秉持的精神是透過藝術反映時代樣貌,進一步探索現代美學與藝術史的篇章。大未來畫廊時期( 1992–2009 )從西方 ... 於 blog.tiandiren.tw -

#19.耿畫廊

耿畫廊 作為台灣現代藝術的開拓者,所秉持的精神是透過藝術反映時代的樣貌,大未來畫廊時期從西方抽象繪畫的歷史切面中,孕育了華人現代藝術的美學思路,並開啟了耿畫廊 ... 於 www.tinakenggallery.com -

#20.引領華人藝廊界的精彩未來和百年延續!耿畫廊負責人耿桂英

耿畫廊 的定位在經典,深耕華人市場多年,TKG+則瞄準新生代台灣藝術,從台灣開始,足跡已涉及東南亞、東北亞,這些年來畫廊品牌逐漸立足亞洲,現正積極拓展 ... 於 www.tatlerasia.com -

#21.大未來耿畫廊藝術有限公司(耿畫廊TINA KENG GALLERY)

大未來耿畫廊藝術有限公司(耿畫廊TINA KENG GALLERY)面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:週末工讀面試、 ... 於 interview.tw -

#22.TKG 耿畫廊

TKG 耿畫廊 · 蘇笑柏的藍 · 漫步林間 · 如何在別人的土地上唱自己的歌 · 方舟博物館 · 蒐懷志 · 無始無終蔣友梅個展 · 那些年我們的藝術養成 · Coming Together 蔡佳葳個展. 於 anpisfoto.com -

#23.獅吼:《雄獅美術》發展史口述訪談 - Google 圖書結果

... 畫廊週年特展顏水龍、楊三郎、沈耀初、鄭善禧、張義、劉耿一、李義弘、戴壁吟、奚淞、馮盛光 1985.12.21-1986.1.9 1986.1.11-2.7 1986.2.22-3.9 徐翠嶺陶藝個展 1986.3 ... 於 books.google.com.tw -

#24.耿畫廊

我們不僅經營亞洲現當代藝術我們經營的是一份亞洲觀點。 耿畫廊的前身,也就是創設達17年的大未來畫廊。 對於過去的大未來畫廊來講,是從歷史回流中挖掘出經典。 於 artemperor.tw -

#25.耿畫廊Tina Keng Gallery

耿畫廊 Tina Keng Gallery. @tinakenggallery1845523 subscribers36 videos. More about this channel. Subscribe. HomeVideosPlaylists ... 於 www.youtube.com -

#26.藝文求才

大未來耿畫廊藝術有限公司. 薪資月薪40000元~ 45000元, 地區台北市內湖區, 時間2023/10/13. 國美館徵求臨時人員(「圖書資料組-兒童繪本區」專案助理). 國立臺灣美術館. 於 www.ncafroc.org.tw -

#27.耿畫廊| 迴光線-影像的裂隙

耿畫廊 | 迴光線-影像的裂隙. 時間:2015/04/11 - 2015/06/28 《活動已結束》. 地點:Tina Keng Gallery 耿畫廊TKG+-台北市內湖區瑞光路548巷15號1樓. 於 www.yourart.asia -

#28.Tina Keng Gallery 耿畫廊

耿畫廊 作為台灣現代畫廊的開拓者,所秉持的精神是透過藝術反映時代樣貌,進一步探索現代美學與藝術史的篇章。大未來畫廊時期( 1992–2009 )從西方抽象繪畫的歷史切面 ... 於 tw.linkedin.com -

#29.耿畫廊Tina Keng Gallery | Taipei

耿畫廊 Tina Keng Gallery, 台北市。 18817 個讚· 35 人正在談論這個· 2332 個打卡次。耿畫廊作為台灣現代畫廊的開拓者,所秉持的精神是透過藝術反映時代樣貌, ... 於 www.facebook.com -

#30.SCC玩具屋《GK模型預購、現貨》

... 畫廊可脫井上織姬立體畫|死神. 已售完 · 【GK預購】BW 乙骨猶太&裏香|咒術迴戰. 已 ... 【GK預購】YYDS 迷擬q耿鬼|寶可夢. 已售完. 1. 2 ... 203. 關於我們 · 聯絡我們 ... 於 scctoys.waca.tw -

#31.台北藝術博覽會 - MyAccountAccess

造訪2021台北藝博(Art Taipei)不要錯過「ART POWER」展區!由在國際享有聲譽的耿畫廊、双方藝廊、伊日藝術計劃等十家台灣畫廊主們特別聯合策畫… 於 leeryyb5.myaccountaccess.onl -

#32.臺灣美術兩百年(上):摩登時代 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

... 耿一描繪十字架受難意象,或自焚圖像,向政治受難者致敬(〈莊嚴的死〉, 1990)。新生 ... 畫廊興起,帶動私人收藏的風氣,也為重建臺灣美術史貢獻了力量。45筆者在下冊第十章 ... 於 books.google.com.tw